自閉症、注意缺陷和感官處理障礙

過去的100年裡,大多數神經科學家認為大腦分為「頂層」和「底層」。但區分頂和底的界限到底劃在哪裡,科學家們並無一致意見,但幾乎所有人都同意,大腦薄薄的外層叫作額葉皮層的部位,是最「頂層」。他們相信,這一額葉皮層區域處理「高級」的人類屬性,如推理、規劃、控制衝動、長時間集中精力、抽像思維、決策想像他人想法和感覺的能力。起初,這一設想之所以站穩腳跟,是因為破壞這些頂部區域,會導致上述所有心理功能產生問題。

由於兒童時期的許多精神疾病都會影響這些「高級」能力,這些問題的治療方法就以額葉皮層結構為目標。但這些治療並不特別見效。它們一般希望控制或減少症狀,無一期待永久性地治癒大腦,消除問題。在本章中,我採用一種不同的方法,指出聲音療法是從下往上發揮作用的,它將大腦更好地重新接了線,所得的結果往往是永久性的。

聲音療法尚未引起更多關注的一個原因是,人們對它產生重大影響的大腦結構,即皮層下腦,知之甚少。所謂「下」,是因為它在大腦頂部薄薄的皮層下面,從解剖學上看,它位置更低,更靠近底層。

遺憾的是,人們有時認為皮層下腦不怎麼複雜(實情並非如此)。原因有幾個。首先,因為皮層下腦埋藏在大腦深處,用20世紀大部分時期所掌握的技術難於接近。因此,很難全面地觀察、理解它的作用。其次,皮層下腦是許多簡單動物唯一的大腦結構,由於這些動物不具備人類的「複雜」思維能力,人們也就認為皮層下腦更為簡單。隨著演進的推移,在下皮層周圍出現了薄薄的外層,即大腦皮層,附加在皮層下腦上。這些新演進出來的動物,配備了皮層,顯得更聰明,故此人們也就認為高級智力來自皮層,皮層是進化的最高成就。人類擁有最多的皮層。當時死板的局部主義觀點還認為,所有的高級思維能力只在皮層發生。如果一個人在執行複雜思維活動上存在問題,原因必然出在皮層。

這種推理的荒唐之處在於,它假定,如果演進中出現了新的結構,新結構僅僅是附加在原有的結構上,而且脫離後者獨立運作。但真正的情況是,增加了新的結構後,原有的結構也要適應調整;新的結構修正了老結構,新舊結構現在從整體上一同運作。近年來對動物和人類的研究很好地對這一現象做了示範:它們表明,隨著皮層的演進,體積的增加,皮層下結構也大為發展,進行了修正。這裡的教訓仍然是:局部主義,雖然具有一定的指導意義,但走得太遠。我們以皮層為中心的觀點沒有充分考慮到皮層下腦的作用。用聲音刺激皮層下腦,驚人地改善了患有常見精神疾病的兒童的高級心理能力,這就足以證明皮層下腦與高級心理能力存在相關性了。

自閉症的痊癒

一些觀察家或許認為,威爾的許多不同發育問題意味著他患有自閉症。但他並沒有許多醫生現在視為自閉症的核心臨床特徵,比如不能去理解他人的想法,對與他人建立聯繫沒有興趣。而威爾不管有多大的麻煩,總是尋找與他人的聯繫。對有些孩子而言,缺乏與他人聯繫的興趣,在生命之初表現得尤為明顯,日後卻不再如此。

喬丹·羅森(Jordan Rosen)是個健康聰明的孩子,發育顯得很正常,跟兩個同胞兄弟姐妹很像。他的父母唯一有點兒(只是一點點)擔心的是,大多數孩子能說十來個簡單詞彙的時候,他仍在咿呀學語的階段。或許是出於巧合,18個月大時,他接種疫苗一個星期後,患上了嚴重的急性腸胃炎。此後,他停止了與人的所有目光接觸,不再回應自己的名字,似乎也無法讀取面部表情。他也停止玩耍,喪失了和他人在情感上建立聯繫的所有能力。他的母親達琳發現他似乎不理解別人也有思想和感情,而是像對待東西那樣對待別人。等年齡稍微大了點,如果他想喝水,就會拉著母親的手到冰箱去,彷彿她的手就是開門的工具。他變得冷漠,當他和父母置身同一房間,他表現得好像是屋裡沒人一樣。如果聽到特定的歌曲,他會用手捂著耳朵尖叫著在房子裡來回跑。他易怒,難以管教,一動怒就無法安撫;他會整天把頭朝著地板、牆上還有達琳身上撞。後來,他因為撕咬別的孩子,被踢出了日托所。醫生們不相信他能發那麼久的脾氣,也不信他能那麼暴力,達琳便把孩子動怒的場面拍攝下來。到了3歲,他仍然沒有掌握語言,言語治療也沒用,醫生說他有可能永遠不會說話。一位專攻自閉症、與多倫多克拉克精神病研究所有關係的發育兒科醫生和兒童精神科醫生,診斷他是自閉症。

一位醫生寫道:「喬丹在言語和非言語交流,還有互惠社交互動上都存在嚴重障礙。」這些都是自閉症的核心症狀。他「所做的活動和興趣(包括一些迷戀行為)十分有限。」這裡的意思是說,他會一遍又一遍地做相同的事情,不在此列的事情就不太愛做,這同樣是自閉症的核心特點。喬丹重複收集積木或餐具,把它們排列起來。他對某些影片非常癡迷,他的母親甚至要被迫買下第二台錄像機給他剛看過的影片倒帶,因為如果他最喜歡的影片不能連續播放,他就會尖叫。

醫生告訴他的父母,他的情況無計可施,這孩子可能要永久性地住在治療機構裡。我看著喬丹18個月前的照片,那是一個快樂的孩子,他的眼睛閃閃發光;而18個月之後的所有照片裡,他的眼神茫然、警覺。

一個自閉症患兒家長支持團體也強化了絕望的信息。有人提到了保羅的聆聽中心,人們卻對它不屑一顧,認為那是個白日夢。達琳是個充滿活力的人,她打定了主意:「所以,我去看看再說。」畢竟,她兒子不能聽也沒法說,和許多自閉症兒童一樣,對傳入的感覺過度敏感,尤其是聲音。

喬丹3歲時,開始接受保羅的訓練,保羅認為這孩子並沒有真正的語言:喬丹把自己掌握的少數「單詞」當成是噪聲,沒有語境,沒有溝通的意圖。經過聆聽治療(包括母親的聲音)後,他開始說話,行為也變得正常。接著,在好幾年裡,他每隔半年都出現大幅提升。他最終結交到了朋友,進入一所普通學校,以優異成績畢業,又升入了哈利法克斯的大學。

2013年12月,我找到喬丹,想瞭解長期以來他身上到底發生了些什麼。保羅最後一次治療喬丹是20世紀90年代中期,自那以後兩人就沒見過面。喬丹現在是個口才很好的23歲英俊小伙。他的眼睛閃閃發光,還跟我開笑話,互相打趣。他很迷人。他最近完成了管理及全球化學士學位。他告訴我,對自己來說,大學是「我一輩子最美好的歲月。結交來自不同地方和文化的人。當然了,主要是參加各種聚會。」他笑著說。他告訴我,人際關係對他很重要,他跟哈利法克斯的朋友圈保持著聯繫,但搬回老家多倫多以後也交到了新朋友。「我跟家人也很親近。」他補充說。他的語言得體,輕鬆,有點兒小詼諧。

喬丹在物流行業找了份工作,在不同國家之間發送產品,接觸來自世界各地各行各業的人。它需要外交和人際接洽技巧。我問他,他是否碰到過「難於相處的人」。喬丹解釋說,如果他必須提出批評,一定會先恭維對方,保護那人的自尊。應付特別棘手的人,他會先試著找到禮貌的方法解決。「發怒是最後的手段。」這句話居然是出自一個從前不停拿腦袋撞牆(不折不扣地使勁撞)的小男孩。他清楚地知道他人的想法。

除了沒作用的言語治療,喬丹只在聆聽中心治療過自閉症。16歲那年,他寫了一首詩,內中包含如下句子:

醫生說我

是自閉症

就如同我把自己的心

鎖在殼子裡

他們說,沒法治

只能把我鎖在

精神病院。

不曾想,喬丹的自閉症極大好轉,改變了自己的人生,這樣的孩子如今越來越多。「治癒」這個詞很適合他的情況。保羅並未聲稱所有的自閉症兒童都能實現這般的奇跡。但他發現,能從聆聽治療中極大受益的自閉症患者,大多數的確實現了根本性的改善,雖然不少人仍然還有部分殘留症狀。[1]

男孩「蒂莫西」是更為典型的案例。他已經取得了巨大的進步,但仍然保留了自閉症的部分殘餘。和喬丹一樣,他最初基本上是健康的,但到18個月時,出現了自閉症退化。他原本正常的心理、情感和語言發育都倒退了。他似乎失去了和人建立聯繫的興趣:他不再說話,不再回應自己的名字,不再眼神接觸,不再正常玩耍,還開始出現暴怒。快到3歲時,他陷入了自己的世界裡,他母親「桑德拉」和丈夫產生了痛失親子的感覺:「我們只想跟他有所聯繫。」他具備自閉症的所有核心症狀,若干專家醫師確診他是嚴重的自閉症。桑德拉告訴我,醫生告訴她和丈夫,「蒂莫西無法過上正常的生活,沒法進入普通學校,也沒法接受訓練,勝任工作。」

在聆聽中心,蒂莫西立刻安定下來。項目開始第一天,他就停下了持續的動彈;第二天,他睡了10多個小時,是他倒退回自閉症狀態之後最長的一次。第三天,他的母親告訴我,「他好像變了一個人。我的丈夫回到家,蒂莫西走過去擁抱了他,自從他患上自閉症就再沒這麼做過。」蒂莫西的進步緩慢而穩定,花了很多年。他每年來見保羅一次,做10小時的聆聽,接受表達性說話訓練,咨詢如何應對成長每一個階段(尤其是青春期)冒出來的新問題。聽力治療並不是簡單地把人掛到一台機器上。它需要像保羅那樣的治療師,懂得怎樣跟自閉症或其他學習問題的患者建立心靈和精神上的聯繫。

在課堂上,蒂莫西從需要教學輔導員,變成了可以靠自己。到17歲,他已經成了全優學生,就連英語也得優,而這對一個喪失了對話能力的孩子來說,是很驚人的成績。他結交了一個固定的朋友,還正朝著從家裡搬出來獨立生活前進。他的自閉症已經從嚴重轉為輕微,他和同齡人一起從普通學校畢業,找到了工作。他的父母從前只巴望跟他「建立聯繫」,現在的確和他建立了聯繫。

雖然自閉症被視為不治之症,醫學博士、哈佛醫學院小兒神經醫生兼研究員、《自閉症革命》(The Autism Revolution)一書作者瑪莎·赫伯特(Martha Herbert)仍然跟蹤記錄了自閉症兒童實現改變生活的重大進步的案例。「幾十年來,大多數醫生都告訴家長,自閉症是孩子的大腦基因出了問題,」她寫道,「所以……他們應該接受,孩子的煩惱會伴隨他一輩子。」但她指出,自閉症往往是一個動態的過程。它不僅是遺傳問題,不僅是大腦問題,它並非由任何一件事引發,並非總是無法救治。從孩子非常小的時候就著手治療,很可能是有幫助的。

在某些案例中,自閉症一出生或者很快就顯現;另一些「退化性自閉症」則是,孩子最初的心理發育看似相當正常,然後,一般在兩三歲之間,症狀開始顯現。

自閉症發病率如今急劇上升。50年前,發病率是1/5000。2008年,美國疾病控制中心報告說,發病率為1/88。2010年,又進一步上升到了1/68(男孩發病率甚至是1/42)。雖然部分增長可能是醫生們對此病的認知度提高造成的(所以他們確診更頻繁),許多治療醫生卻相信,還有更多的兒童會患上此症。顯然,這一上漲速度太快,根本不能用遺傳因素來解釋,遺傳需要幾代人才能展開。正如赫伯特指出,「如今,學者們把數百個基因與自閉症掛起鉤來。大多數基因的影響並不大。在大多數情況下,它們大概只會造出一些輕微的漏洞而已……就算強烈導致自閉症的基因……也只影響了自閉症患者總數的極小部分,即1/100的一小部分……一些擁有該基因的人也並不患有自閉症。」

基因讓孩子有可能患上自閉症,但要讓該可能性真正變成病,一般還要求環境因素的具備。許多環境因素打開了孩子的免疫系統,讓免疫系統釋放抗體,產生了影響大腦的慢性炎症。許多自閉症兒童都有免疫系統異常,或者過度活躍的免疫系統。他們的胃腸道感染和炎症、食物過敏(通常是對穀物、麩質、乳製品和糖過敏),哮喘(包括炎症)和皮膚炎症等患病率很高。人們已經知道抗炎症藥物能減少自閉症症狀。誠然,非炎性因素也存在,比如化學缺陷,但炎症正逐漸成為關鍵因素。赫伯特舉了很多例子,消除炎症之後,孩子們出現根本性的改善。男孩加勒卜具有許多發炎、感染的跡象,接著他發展成為退化性自閉症,但到了10歲,他母親不再給他麩質飲食,他的自閉症竟然消失了。

另一種應激源是毒素,它也能刺激大腦,引起炎症。今天的嬰兒在子宮裡就接觸毒素,還沒出生,就受到污染。孩子出生時,臍帶血裡平均有200種主要的有毒化學物質,還包括一些30年前就禁用了的物質。許多毒素根本就是神經毒素。有毒化學物質對身體是外來者,故此會引發免疫反應。

發炎的大腦,神經元也不連接

和我們過去想的不一樣,自閉症並不僅僅是一種大腦疾病。赫伯特指出,它是一種全身性疾病的表現,而且它也對大腦健康造成影響。體內的慢性炎症可影響所有器官,包括大腦。2005年,約翰霍普金斯大學醫學院的一支研究小組發現,自閉症患者的大腦經常發炎。屍檢解剖在皮層(大腦的外層)和大腦軸突上發現了炎症;炎症在「小腦上尤其驚人」,即與前庭系統有著密切關聯的皮層下區域(也是聲音治療瞄準的部位)。回想一下,我在第4章和第5章中討論過,小腦對思想和行動進行精細調整,也受到新版聲音治療的刺激。

2008年以來,共有5項研究表明,數量眾多的自閉症兒童還在子宮內時,來自母親的抗體就對準了他們的大腦細胞。一項研究發現,自閉症兒童的母親,23%攜帶這類抗體。相比之下,非自閉症兒童的母親,只有1%攜帶此類抗體。科學家尚不理解是什麼觸發了抗體,但有可能是母親暴露在了某種感染或毒素之下,改變了自己的免疫系統。把這種抗體注入懷孕的猴子體內,它們的後代顯示出與自閉症兒童類似的症狀。自閉症兒童血液裡的抗體水平也很高。(旨在觸發抗體的疫苗,是否會觸發一小部分孩子中的待議炎症,目前尚存爭議,我會在註釋中做進一步的解釋。)赫伯特的理論是,所有這些應激源和炎症,都在影響大腦,破壞神經元。[2]

慢性炎症擾亂了神經回路的建立。大腦掃瞄顯示,自閉症兒童的許多神經元網絡「連接不足」,大腦正前方的神經元(處理目標和意圖)與後部的神經元(處理感覺)連接得很糟糕。其他腦區則表現出「連接過度」,這是一個可能會導致癲癇的問題(癲癇在自閉症兒童身上也很常見)。連接不足和連接過度兩項結合,興許會讓大腦難於在不同區域之間進行同步。總之,自閉症是遺傳風險因素和諸多環境觸發因素結合起來導致的產物,它們有時在孩子出生前就造成影響,有時則是在出生後,免疫反應和炎症是最突出的環節。這些綜合因素讓發育中的大腦不堪重負,神經元無法恰當連接,不能在彼此之間進行良好溝通。

神經科學家近來對自閉症「接線問題」有了更多的瞭解,這對解釋聆聽怎樣受病情影響帶來了幫助。2013年7月,美國斯坦福大學的丹尼爾A.艾布拉姆斯(Daniel A.Abrams)和維諾德·梅農(Vinod Menon)率領的科學研究團隊表明,在自閉症兒童身上,處理人類聲音的聽覺皮層區域,與大腦的皮層下獎勵中心連接不足。當人完成某項任務,獎勵中心會啟動,分泌多巴胺,觸發良好感覺,強化重複該任務的動機。這項研究運用了一種特殊的核磁共振成像技術,展示了大腦區域之間的聯繫,發現左半腦的言語區域(處理言語中更具象徵意義的部分)和右半腦的言語區域(處理言語中的音樂和情緒成分,即「韻律」),與大腦的獎勵中心連接不足。結果會怎麼樣呢?無法將處理聲音的大腦區域與獎勵中心連接起來的孩子,不能體驗到言語的愉悅感。

聆聽療法為什麼對自閉症有幫助

我相信,言語愉悅感的喪失,對孩子跟父母或他人建立紐帶的能力造成了破壞性的影響。利奧·肯納(Leo Kanner)在1943年首次描述了自閉症,他注意到,這些孩子對人聲似乎很漠然,不嘗試說話;他的一名患者「聽到有人對自己說話,沒有任何表情改變。」現在,人們更加清楚,人聲在親子紐帶中扮演了重要角色,對人聲漠然影響了該紐帶。2010年的一項研究發現,非自閉症患兒感受到壓力後聽自己母親的聲音,大腦會分泌催產素。催產素是一種大腦化學物質,誘發鎮靜、溫馨的情緒,增強溫情和信任,讓父母和孩子彼此惦念。父母的聲音撫慰孩子,促進溝通發育。但自閉症患者的催產素水平明顯低得多。(催產素偏低的原因尚未研究出來,但我懷疑它是繼發性的:我馬上就會介紹,在許多孩子身上,它有可能是如下過程帶來的結果:聽覺敏感使聆聽痛苦,讓聽覺區域和大腦獎勵中心連接不足。)不管原因是什麼,患病兒童身上不能建立「人聲紐帶」(這是我編造的說法)。

雖然許多自閉症兒童對人的聲音漠然,但對聲音並不漠然。大多數孩子對聲音過度敏感,這就是為什麼他們面對極大的壓力時常常用手捂起耳朵,他們的神經系統進入了戰鬥或逃跑模式。為理解這種反應為什麼出現,以及音樂為什麼有助於母親與自閉症患兒建立紐帶,我想強調有關進化的幾個關鍵點。

神經科學家斯蒂芬·博格斯(Stephen Porges)指出,特定的聲音頻率範圍跟我們安全及危險感掛鉤。每一個物種都有不同的天敵,而天敵發出來的聲音會打開獵物的戰鬥或逃跑反應。大腦的聽覺皮層和威脅系統有著直接的聯繫,這就是為什麼意料之外的驚人聲響會立刻觸發人巨大的焦慮感。各種生物還進化出了用天敵無法聽到的聲音頻率溝通的能力。(爬行動物數百萬年來捕食人類等中型哺乳動物,它們無法檢測到人類語音的頻率。)

人們感到安全的時候,副交感神經系統會關閉戰鬥或逃跑反應。博格斯精彩地證明,副交感神經系統還打開了「社交參與系統」,以及中耳的肌肉,讓人們聆聽他人,與之溝通。副交感神經系統可以幫助我們與他人聯繫,因為它調節大腦控制中耳肌肉的區域(以便接入人類語音的較高頻率),還打開用來打開語言和面部表情肌肉。處於「副交感神經模式」意味著平和、鎮定,與人聯繫。

托馬迪斯表明,許多有自閉症、學習障礙、言語和語言延遲的兒童,還有多次耳部感染的孩子,不能收聽到人類語音的頻率,因為他們無法運用中耳肌肉抑制較低頻率。如果較低的頻率處在最大音量,就會掩蓋頻率較高的談話聲,讓自閉症兒童對聲音(尤其是連續的聲音,如吸塵器、警鈴)過敏。低頻率聲音還會觸發人的焦慮感,因為它們是用來提醒我們當心天敵的。被聲音困擾的孩子始終處在戰鬥或逃跑狀態,無法打開社交參與系統。訓練控制中耳肌肉的回路,可減少過敏,增強社交殘餘(一如托馬迪斯所說),讓與他人的依戀變得更加愉悅。[3]

我相信,博格斯、托馬迪斯和其他人的研究結果,意味著我們應該對「自閉症的核心特徵是無法產生同理心,無法理解他人思想的存在」這一理論有所反思。興許,情況不見得總是如此。持續受到感知攻擊,長期處在戰鬥或逃跑狀態的孩子不能打開或發展自己的社交參與系統,知曉其他人的思想。他們無法知曉他人的思想,往往是大腦感官處理問題所帶來的後繼結果。一如保羅所說,我們感官系統的目的是「接觸世界,也保護我們免受感官世界所傷。但如果你過於敏感,就會建立起跟世界切斷的機制。」

學習障礙、社交參與和抑鬱症

托馬迪斯有個學生是醫生,對聲音能夠糾正學習障礙有所懷疑。但當他自己女兒的性命掛在這架天平上時,他的態度改變了。羅恩·明森(Ron Minson)是丹佛長老教會醫療中心的首席精神醫師,也是梅斯醫療中心行為科學中心負責人,轉為私人執業行醫前,他在這兩處教書。

羅恩和妻子南希因為嬰兒猝死症失去了一個孩子,收養了一個快活的寶寶,叫艾麗卡。這個快活的孩子上一年級以後遇到了麻煩,她的字母發音有問題,老是弄顛倒,無法拼寫,做不了算數。她的聲音扁平,很難理解別人,判斷不了對方是在開玩笑,是生氣,還是著急。她小學一年級就留級,每一個學年都照例得上一大堆的不及格。

羅恩有個觀察力敏銳的同事認為艾麗卡可能有誦讀困難症,所以他們嘗試了所有傳統方法,如私人輔導、言語和語言病理學家,還有特殊教育,但全都無濟於事。旨在改善她注意力弱問題的利他林等興奮劑,只讓她感覺「挺上頭」。艾麗卡變得陰沉、抑鬱,成了叛逆的少女戰士。心理測試的結論是,「大部分時間,她住在一個幻想的世界裡,以神奇的想法為特點。」抗抑鬱藥對她的副作用很大:她感覺比抑鬱還糟糕。到了高中,她的閱讀仍然只相當於小學5年級水平,每當父母想要幫她忙,她就大吵一架。學校放棄了她,她升入11年級時,因為太過絕望而退學,做過女服務員、洗車工,還在快餐店裡幹過,但一概由於態度惡劣、不按時上下班而遭到解雇。18歲時,她的同齡人都談著高考平均成績,準備升入大學,她卻看不到自己的未來,找不到出路。像許多患有學習障礙的年輕人一樣,她放棄了自己。她產生了自殺傾向。羅恩是一位勝任的心理醫生,但面對自己最想幫助的人,卻似乎無能為力。

19歲的一天,她泡在熱水澡盆裡,準備用刀片割手腕。就在這時,她的貓走進房間,跳到澡盆邊舔她的肩膀。艾麗卡改變了主意。

大約就在這個時候,羅恩的另一位同事去參加了一次會議,聽保羅·馬道爾講述托馬迪斯當年怎樣幫助他。羅恩說,他「嗤之以鼻」,因為聽起來太離譜了。但由艾麗卡的抑鬱症惡化,他對托馬迪斯做了文獻檢索,發現了一篇相關主題的英語論文,保羅·馬道爾所寫的《誦讀困難的世界》(The Dyslexified World),「我讀完就哭了,」羅恩說,「我意識到,我最終對深陷那個世界是怎麼一回事有了認識。」

保羅寫《誦讀困難的世界》(保羅原來叫它L』univers dyslexie)時年僅28歲,但這篇論文仍然是我讀過的這一臨床主題裡最具影響力的一篇。這是一篇低調的臨床傑作。精神病學對學習障礙不太重視。《精神疾病診斷與統計手冊》(The Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatry,DSM-IV-TR)在「閱讀障礙」標題下只做了極為有限的分類。符合該標準,你必須沒有閱讀能力(以標準化測試為準繩),這暗示「誦讀困難」只是個學習成績問題。

保羅的論文猛烈抨擊了這種觀點。它開篇就說:

在很多人看來,誦讀困難只存在於課堂上,因為這個標籤,是貼給存在閱讀問題的孩子的……在這裡,我想把重點放在存在有誦讀障礙的年輕人身上,放在藏身於「誦讀困難」這一現象背後的人上,因為誦讀困難的孩子一輩子都要背著誦讀困難生活:在課間,在家裡,和朋友們,一個人,睡著時,做夢時。「誦讀困難」是一輩子每分每秒都誦讀困難……誦讀困難的孩子難於掌握,因為他對自己都無法控制。他讓別人感到困惑,因為他自己就漫無方向。事實上,他是把自己「誦讀困難」的內心世界投射到別人身上。

保羅接著介紹了心理咨詢師經常對誦讀困難的青少年感到無助,無法應付他們,以及誦讀困難患者本人似乎「扮演著一對自己想要什麼沒有清晰概念的角色」「和他們建立直接且公開的人際關係,似乎無法辦到。」這就解釋了為什麼教師和學校制度,對其他的孩子有幫助,卻可能抹殺誦讀困難的孩子;家長為什麼經常感到若有所失;診斷系統對誦讀困難做了空洞的描述,卻在實際上忽視了這一病情。誦讀困難讓所有關心此事的人感到迷惑。

就算是有良心的教師,往往也對這樣的年輕人「解讀困難」「迷惑不解」「焦頭爛額」,指責誦讀困難的年輕人各種惡習,說他們「散漫、懶惰、愚蠢、粗魯、心不在焉、態度惡劣。」而且,「因為這些學生把自己內在的不適傳達給了周圍的人,往往會充當同齡人的替罪羊。」

保羅把患有誦讀困難比喻成到訪語言陌生的外國:

外國人知道自己想要說什麼,但只能夠以不完整或不完美的方式來表達。詞彙量不足,句子結構不佳,這讓他只能近似地表達自己的想法。細微差別根本體現不出來……他根據對他人話語的部分理解而非實際含義來採取行動……他努力想找到正確的詞語,理解別人在說什麼,這要求外國人精神高度集中,於是,他很快會失去自己的思路,感到疲憊不堪。

他的自信支離破碎;他害怕新環境;他對自己所知所熟悉的地方想念不已,並且最終退卻。

接著,論文又加入了一些新內容:儘管誦讀困難據稱是文字方面的問題。

許多誦讀困難人士對自己的身體有著持久的不安感。對身體這一工具,他們無法控制,無法掌握……誦讀困難人士對自己的整個身體都誦讀困難。他們往往為自己的肢體動作感到尷尬,總是受到身體的阻礙、限制……他們不知道拿自己的腿和胳膊,尤其是手,怎麼才好。他們的姿勢,不管是鬆弛的還是緊張的,都不靈活,不自然。

這一切帶來的心理後果是希望逃到一個「語言不是必要的」地方。但「對誦讀障礙人士來說,他們沒有故國可歸。」在課堂上,他沒法伶牙俐齒地跟上同學。在假期裡,誦讀障礙人士無法享受跟其他孩子進行社交、玩遊戲、參加運動。為了逃避現實,他退入夢境、遐思、幻想和心不在焉的想像世界。他不成熟,在青春期,他容易染上酒癮和毒癮。他可能會落入社會邊緣運動,聽憑冒險家、騙子和壞人擺佈。所有這些問題讓誦讀困難人士很快變得神經質,十分沮喪,出現自殺傾向。保羅解釋,心理治療師對誦讀困難人士無能為力,因為心理治療師的主要工具是口頭交流。誦讀障礙人士無法將自己的殘疾轉換為語言;內省並不提供解決問題的出路,只能打開舊傷口。

1989年,羅恩告訴艾麗卡,他聽說有一套方法,跟音樂相關,或許對她有幫助,並說自己會跟她一起參加整個程序。羅恩帶著艾麗卡前往鳳凰城的聲音聆聽及學習中心,這是保羅經常到訪並指導其發展的一家中心,主持運營的是比利·湯普森(Billie Thompson)。儘管艾麗卡存在嚴重自殺傾向,心理醫生認為,如果有父親的經常陪伴,她還不需要住院治療。「所以我們待在一起,」羅恩說,「其後3個星期都住在酒店,接受了15個聆聽療程。我的希望是,她能學會怎樣閱讀,克服誦讀困難,從而最終解決她的抑鬱。」

出乎他的意料,艾麗卡陰沉的抑鬱情緒幾乎立刻消失了。她不再整天睡覺。她的精神和身體能量在四五天之內就蓬勃起來,人變得開朗了。最大的不同是,她立即獲得了表達自己想法和感覺的能力。(在我看來,對為大腦提供能量的中心,也就是網狀激活系統進行神經刺激,讓她得以對睡眠-清醒週期加以神經調製,最終帶來了神經放鬆,讓她重獲活力。)現在,她可以調節自己的情緒,學習和進行分化了。神經放鬆階段還包括激活副交感神經系統,打開社交參與。現在,她可以跟其他人建立聯繫了。羅恩看到艾麗卡是多麼伶牙俐齒;他從來沒聽她如此直接地說過話。羅恩對女兒改變的速度目瞪口呆,但也異常欣喜。而且,艾麗卡的心態也更開放了。一天晚上,在酒店裡,羅恩問她,為什麼之前拒絕父母對她的幫助。她回答說:「你在治療裡給我展示的一切,都是我做不了的事情。所以我關機了。我覺得我應該來自另一個星球,我不屬於這裡。我等著死。」

「聽她是說起這些極大的痛苦,」羅恩告訴我,「還覺得沒有任何希望,我說,『艾麗卡,我很抱歉。我真的很抱歉。可我不知道啊。』她說,『沒事,爸爸,你那時也不明白。』」

羅恩告訴我那場多年前的談話,流下眼淚。「我仍然感覺得到它。我非常想幫助女兒,我為她不努力感到無助、害怕和憤怒。但我沒懂。當我知道她內心有多麼悲慘,而我最努力幫忙的企圖卻只讓情況變得更加糟糕,我和她前所未有地結合在一起。」

艾麗卡和父親同樣坦率。「我是個非常憤怒的孩子。當我傷害我自己,我不哭,而是憤怒。我覺得任何地方都無法融入。」她告訴我自己差一點兒就自殺了。但如今,她從前單調的聲音變得豐富、熱情,充滿活力、魅力和表現力。她還記得,當她第一次戴上耳機,聽到了高亢的音樂。一切都變了。「聽了幾天,我就能夠在酒店裡坐下來跟爸爸談起自己的感受了。」她告訴父親,她有生以來第一次覺得自己是真正聽到了,聽懂了,也是第一次感覺跟人有了這麼緊密的聯繫。

說艾麗卡的突破是因為她意識到自己的父親有多麼愛她,願意陪她一起治療,這麼想倒是挺有愛的。但這麼形容對現實情況並不公平。艾麗卡告訴我,她始終記得,「感覺到父母對我百分之百的愛,」哪怕是在最糟糕的時期。她和父親之前也嘗試過很多次想要親近,但都失敗了:「之前,我覺得他是在對我訓話,而不是和我交談,因為我的大腦不像別人那樣能登記聲音。我就是不明白。經過托馬迪斯式治療後,我明白他在說什麼了。到鳳凰城之後的三四天,我醒來時感到更快樂,更有彈性,精力更好。有一天,我居然能倒著看就把午餐的賬單算出來了。算術對我來說一直最困難,還有拼寫。」

主動階段之後,她的自信提升。她找到了第一份穩定工作,在一家髮廊做接待員,很快被提升為經理。她通過函授得到了高中畢業文憑。最終,她在銀行找到了一份工作,干了15年,每天經手數百萬美元。她穩定工作了許多年。現在,她如饑似渴地閱讀,誦讀困難留下的唯一殘跡是,她疲倦時偶爾會弄顛倒字母。

羅恩自己的睡眠模式也發生了變化,這完全出乎他的意外。現在,他可以只睡四五個小時就完全醒來,感覺神清氣爽。他更放鬆,跟自己情感的聯繫更多了。他發現自己可以釋放被壓抑的傷痛。30多年來卡在肚子裡的緊張心結消失了。也許有人會說,這種幸福感的激增,是父親看到女兒痛苦終結後的寬慰,但它不僅僅是寬慰,因為上述變化持續了幾十年。後來,他寫道,他在艾麗卡身上看到的一切,「都狠狠地打了我作為心理醫生所有臨床經驗的臉。更重要的是,奇跡的發生沒有依靠藥物。」羅恩·明森開始學習法語,到歐洲向托馬迪斯學習。

注意缺陷障礙和注意缺陷多動障礙

回來之後,羅恩·明森發現,靠著聲音療法,他可以讓數百人放棄服用抗抑鬱藥和利他林等用來治療注意缺陷障礙(attention deficit disorder,ADD)奮劑。他的同事蘭德爾·雷德菲爾德(Randall Redfield)和羅恩及其妻凱特·奧布萊恩(Kate O』Brien)很快做出了一套托馬迪斯式的設備,跟保羅的「LiFT」很像,體積小,便攜,能掛在人的腰帶上。這樣,就可將運動、平衡和視覺訓練整合到聆聽課程裡,讓患者同時處理多種感覺,更深入地刺激大腦。他們稱自己的課程為「整合式聆聽系統」(Integrated Listening Systems,iLS)。

羅恩報告說,這些年來,他讓80%的注意缺陷多動障礙(attention deficit hyperactivity disorder,ADHD)人士有了改善,他們再不用服藥,不用遭受藥物副作用的折磨了。至於高度分心、衝動、好動的ADHD患者,約有一半有了好轉。其餘的人,依靠神經反饋的神經可塑性治療可得到幫助(我會在附錄C中介紹)。[4]

聲音療法可適用於ADD,原因有如下幾條。一如保羅指出,良好的聽覺「注意力幅度」在很大程度上是指長時間專注聆聽的能力,不為新的、不相關的外界刺激分心;他說,專注,是「為『聆聽自己想法』而切斷寄生信息的能力。」他經手的孩子裡,大約50%患有ADD,但不少人還有聽覺處理問題,學習障礙問題、對聲音超級敏感,這一切使患兒更加難於保持專注。按精神病學教材的說法,這些疾病都是獨立的,但在現實世界,它們往往會一起出現。

「格雷戈裡」是一個患有典型ADHD的孩子,他來自極度貧困的家庭,整合式聆聽系統給他帶去了幫助。他的親生父母是冰毒上癮的流浪漢,母親在懷孕期間都狂飲伏特加。格雷戈裡被警方托管,後來由婦女「克洛伊」和她丈夫收養。格雷戈裡3歲的時候,克洛伊觀察到他特別活躍。「他簡直衝動。他不理解私人空間。如果他看到別的孩子,會徑直走到對方面前,非常大聲地說話,他會撞門,拿腦袋去撞桌子,撞得鼻青臉腫,不停地出事。」他還愛做冒險的事情,狂躁,在學校不能好好地坐在自己的座位上,總是干擾他人。老師還沒問完問題,他就噴出答案,干擾別人,無法安靜玩耍。到了4歲,他的老師每天都抱怨,「格雷戈裡失控了。」他有注意力分散、無法聆聽他人、做事有始無終(因為總有別的事情叫他分心)、老愛掉東西等症狀。他有ADHD的一切行為症狀,得到了若干醫生、ADHD專家的確診;醫生給他開了興奮劑藥物阿得拉(Adderall)。

但克洛伊不願意讓孩子正在發育的大腦依賴刺激性的藥物。長期而言,利他林會讓小動物表現出抑鬱類的症狀。而且,這些藥物並不能訓練孩子集中精力,中斷藥物之後,孩子的問題就會復發。

於是,克洛伊並沒有照方抓藥,而是四處尋找替代方案。她聽說有家專門接收各種發育問題的治療中心奇諾特(Kids Kount)。奇諾特的創辦人是語言病理學家安德烈·派恩特(Andrea Pointer)、職業治療師香農·莫裡斯(Shannon Morris),他們依靠整合式聆聽系統治療了200名兒童。一連3個月,格雷戈裡每星期都接受兩次整合式聆聽系統的治療。他的ADHD有了改善。他的聆聽治療專門針對他的問題設計。首先是用低頻率和骨傳導刺激他的前庭器,打開他的副交感神經系統,讓他平靜下來,變得「踏實」。

「讓格雷戈裡在使用整合式聆聽系統時增加運動、平衡和視覺元素,極大地改善了他的關注能力。」派恩特說,「運動觸發了多巴胺,而多巴胺對動機和注意力是關鍵。所以,我們讓他得到了只有藥物才能帶來的自然化學響應。」

我問克洛伊她注意了些什麼。「平靜!大約在兩個半星期時,我想,我們就發現他平靜了下來。主要的區別是,他能在課堂上安靜地坐著,聆聽,遵循老師的指示了。真是了不起。整體效果是,他的衝動少了很多。在他做事之前,他會停下來想想自己要幹什麼了。」

克洛伊不僅讓格雷戈裡接受整合式聆聽系統的治療,還做了些其他的調整。她注意到,他對含有谷蛋白和糖的食物極為敏感:「給我兒子吃糖,就像讓他嗑嗨藥。」糖讓格雷戈裡更加活躍。2013年,哈佛大學的一項研究表明,高糖食物(多為加工食物)打開了大腦裡受嗨藥和可卡因影響的部位。他需要戒掉糖,提高整體大腦細胞的健康,同時也需要使用整合式聆聽系統來刺激、訓練他的注意力回路。

「我兒子使用整合式聆聽系統、注意飲食之後,白天和晚上有了很大的區別。」克洛伊說。他從治療系統中所得的幫助,以及從飲食調整中所得的幫助,是很容易看出差異的。一旦他不注意飲食,幾乎會立刻遭受挫折。整合式聆聽系統帶來的改善緩慢而穩定,他使用得越多,殘留效果保留時間越長。現在,他在學校表現正常,不再定期借助該系統的幫助,例如一年裡只有一兩次,才偶爾需要提升一下。

克洛伊說,「現在,學校寫給我的留言會說,『格雷戈裡這一天的表現仍然很棒!』」

對聲音治療原理的一些新探索

羅恩·明森最重要的一大貢獻,是更新了阿爾弗雷德·托馬迪斯的理論,解開了有關聲音治療如何運作(尤其是關於注意力方面)的一些困惑之處。大多數腦科學家認為,注意力是「較高的皮層功能」,也就是說,認為注意力的處理是在大腦薄薄的外層。人們早就知道,額葉(大腦的頂部)幫助人們構建目標,堅持推進任務,執行較為抽像的思維,而它們都需要維持注意力。神經科學家認為,注意力困難是額葉問題造成的。支持這一假設的事實是,大腦部掃瞄發現,ADHD患者的額葉比有著良好注意力的同齡人要小。

明森幫忙解答的疑惑是這樣。聲音治療的信號並不直接前往額葉;而是恰恰相反,進入不同的皮層下參與處理感官輸入的區域。那麼,它們何以有助於改善注意力呢?

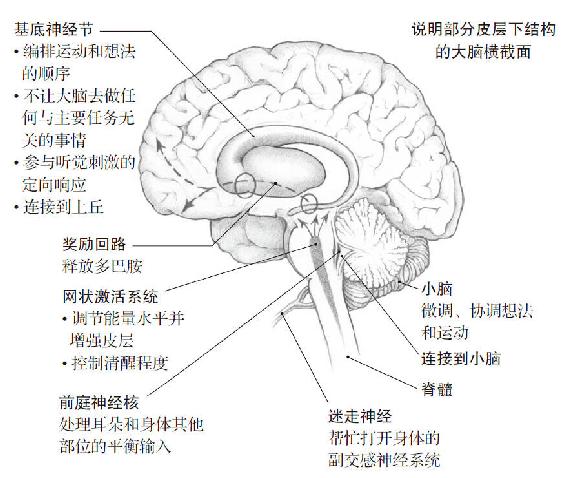

聲音治療可以通過刺激圖8-1中所示所有皮層下區域,糾正注意力問題。

圖8-1 對ADD和ADHD,聲音療法調製的大腦皮層下區域

圖中所有這些皮層下區域都可受聲音治療的刺激,尤其是結合運動,效果更佳。新近的大腦掃瞄研究表明,ADHD患者的小腦(對思考、運動和平衡的時機進行微調)容量也較小。如果人的ADHD惡化,小腦的體積會進一步縮小。而隨著患者病情好轉,小腦會增大。存在ADD的孩子,等不及排隊,問題還沒聽完答案就脫口而出,有時他們也是難於把握自己行為的時機。托馬迪斯的聆聽療法和整合式聆聽系統對小腦有影響,對與小腦相關的前庭系統則有著巨大的影響。增加平衡練習(即整合式聆聽系統的做法)後,還能進一步刺激小腦。

聲音治療中的音樂打開並增強大腦處理積極獎勵的區域(當我們完成某事後帶給我們愉悅感)與腦島(大腦參與關注的皮層區域)之間的連接。直到2005年,這才由神經科學家維諾德·梅農和丹尼爾·列維京使用功能性磁共振成像掃瞄技術做了揭示。

使用音樂和運動療法刺激前庭系統,使它發送信號到另一個皮層下區域基底神經節。基底神經節也是注意力回路的一部分。ADHD患者的基底神經節較小。通常,基底神經節通過阻止大腦做與主要任務無關的事情,來幫忙集中注意力。對一件事情保持關注,需要抑制參與其他事情的衝動。另外,如果基底神經節活躍不足,人們容易看都不看就跳起來,由此帶來的具體表現是過分活躍和注意力分散。

耳朵和迷走神經的感覺通路之間有直接的聯繫。明森和派恩特解釋說,聲音治療刺激的是為耳道和鼓膜提供補給的迷走神經感覺分支。斯蒂芬·博格斯則指出,迷走系統有多重分支。我們已經討論過,打開副交感神經系統,能讓人平靜下來。對存在注意力和其他發育問題的孩子,這尤其重要,因為他們往往非常焦慮,處在戰鬥或逃跑的反應裡。但迷走系統還有另外一個方面,派恩特稱之為「智能迷走」;它可以讓人高度關注、溝通、為學習做準備。用合適的聲音治療、刺激迷走神經,能讓人進入平靜的聚焦狀態(音樂迷們大概知道這是怎樣一種狀態)。

音樂激發的另一處皮層下區域是網狀激活系統(見第3章)。網狀就是像網絡那樣,它的神經元彼此之間存在短連接,樣子就像一張網。該激活系統位於腦幹。它接收所有的感官輸入,處理信息,判斷人應該保持多高的清醒程度和關注度。早晨,鬧鐘響起來,振奮網狀激活系統,喚醒大腦皮層。如果把網狀激活系統調到「高」檔位,它能喚醒不太清醒的人,比如ADD人士,他們經常處在做夢狀態。它從下至上為皮層通電。

皮層下腦區第一個接收到來自耳朵的信號。存在皮層下問題、無法處理傳入感官的人,其聽覺皮層就無法獲得完成工作所需的清晰信號。然而,明森提出,更努力地保持關注,在一定程度上能對其進行補償。(我們之前已經看到了用皮層來執行皮層下活動的例子:約翰·佩珀運用有意識行走技術,靠額葉來完成基底神經節的工作。)問題在於,這個過程非常耗費心力。羅恩這樣說:「如果皮層下組織糟糕,你必須運用所有的皮層資源來執行所有的皮層下功能。而我們想達到的目的,是針對皮層下部位,從底層來改善大腦的組織。」這一重要見解不僅適用於ADD和ADHD患者,也適用於許多存在學習障礙、感官問題的孩子,還有各種自閉症患兒,因為他們都有皮層下問題。

不是障礙的障礙:感覺處理障礙

「塔米」這孩子1個月大的時候,變得非常焦躁,拒絕喝奶。就當她想要喝奶的難得場合,她也張不開嘴,吞嚥困難,容易哽塞。她不停地哭,喝奶之後從來無法完全入睡,從來不肯消停。她體重不增長,無法忍受輕觸和撫摸。

塔米的兒科醫生匆促得出了她是反流的結論,也就是說,她吞嚥下的食物,不是從胃裡進入腸道,而是混合著胃酸,回到食道,導致食道被酸燒傷。醫生給她開了藥,但沒效果,所以她被送進醫院,做了許多侵入性的檢查。醫生把一根帶小剪刀的管子順著她的嘴巴塞進消化道,從她的食道、胃和小腸剪下小塊組織。所有測試均表現正常。於是,他們把鼻飼管插入她的鼻子,放進胃裡,但管子讓她很難受。塔米不停地把它吐出來。腸胃病醫生告訴她媽媽,「如果她不能把鼻飼管留在胃裡,那就只有一條路可選了:用手術切開她的腹部,從前方植入管子到胃裡。」手術的時間安排好了。

塔米其實患的是感覺處理障礙,而不是胃腸道問題。這類兒童感受到的感覺太過強烈(就好像對傳入的感覺缺了個音量控制鍵),大腦無法整合不同感官傳來的感覺。許多有進食問題的孩子,包括一些疝氣痛的嬰兒,其實都是出了感覺處理問題,才變得這麼挑食。1839年愛倫·坡在小說《厄捨府的倒塌》(The Fall of the House of Usher)裡完美地概述了這類感覺問題,敘述者回憶羅德裡克·厄捨(Roderick Usher)怎樣描述病情:

他(羅德裡克)詳細地說起自己想出的病情本質。他說,那是一種家族遺傳的痼疾……他的感官病態般地強烈,這讓他大受其苦:只吃得下最乏味平淡的食物;他只穿特定質地的衣服;所有鮮花的氣味都難以忍受;哪怕是微弱的光線,也讓他的眼睛飽受折磨;只有特定的聲音,即來自絃樂器的聲音,不會讓他產生恐怖感。

請注意,羅德裡克可以容忍特定的某些聲音,這一點我們稍後再回來探討。

塔米的醫生誤診的原因之一是,感覺問題的症狀都屬於主觀範圍,而嬰兒又不具備語言能力來表達自己的體驗。感覺問題表現為進食問題,因為進食不僅要攝入食物,也會接收感覺信息。首先,嬰兒看到愈發靠近的乳房,這是視覺;接著她聞到母親身體泌乳的獨特氣味;她用觸覺,感到嘴裡的乳頭充血,母親的乳房貼在她臉上;之後是母乳的質感;最後是母乳的甜味,以及她感受到溫暖的乳汁流入胃裡。嬰兒必須同時處理所有這些感覺,而發育中的大腦是首次進行這麼複雜的整合!一旦這種神秘液體進入體內,它便帶來滿足感,胃腸道的收縮,體內氣體的累積帶來的突然的脹氣(就像球的內部壓力擴大),只有放些氣才能舒緩下來。

存在感官處理障礙的孩子,對所有這些感覺的體驗是壓倒性的內外合圍。1979年,讓·艾爾斯(Jean Ayres)對感覺整合問題做過經典的描述,「你可以認為感覺是『大腦的糧食』,提供指引身體和思想所需的知識……食物為你的身體提供影響,但為達到這個目的,食物必須要得到消化……但沒有組織得當的感官處理,感覺就無法消化,無法為大腦提供營養。」用保羅·馬道爾的話來說,組織不良的感覺處理,不能恰當地保護我們免受世界的衝擊。

現在,想像一下,一個超級敏感的孩子(連吸吮母親的乳房也無法忍受)卻被送到醫院,接受了多次外科手術,被針頭和管子侵擾。像塔米這樣超級敏感的感覺處理障礙患兒接受的醫療檢查可能比胃腸道疾病患兒更多,因為感覺處理障礙患兒的檢測結果總是陰性的,於是帶來了更多的檢測。對這樣敏感的孩子而言,還有什麼比這更可怕、更恐怖、更具創傷性?

然而,她的醫生並未沒想到會是感覺處理障礙,因為,很遺憾,這個非常真切的診斷並未列入精神或醫療診斷手冊。

塔米7個月大時,她開始在丹佛地區露西·米勒醫生的明星中心(STAR Center)接受治療。「明星」(STAR)是感官治療和研究(Sensory Therapies and Research)的縮寫。該診所和羅恩·明森合作,為塔米啟動了20個療程的聲音治療,加入大量的骨傳導和針對運動及感覺的傳統職業療法,比如輕撫她的皮膚,為她帶去觸覺刺激,或者輕壓她的關節,好讓她更準確地感覺到自己肢體在空間中的位置。她每星期聽3次整合式聆聽系統的音樂,同時在小鞦韆裡擺盪。治療師希望憑借這一恰當的「感官食譜」(受控的聲音、運動和平衡輸入),塔米能學會對其進行整合。腦幹中的神經元叢位於上丘部位,負責對同時發生的感覺輸入進行感官整合。

塔米從來不喜歡鞦韆,但「戴著耳機,她的身體放鬆了,她會平靜地坐著,抬起頭看你。」她媽媽說,「很多時候,她會睡著,這很神奇,因為她從來不會簡簡單單地進入睡眠。」

「不到兩個半星期,我們看到了顯著的改善。」她說。塔米更頻繁地想要喝奶,行為也改變了。她開始調節、放鬆自己。如今,她已經上了一年級。「現在的她絕對快樂。塔米外向、可愛、聰明,閱讀能力比同齡人高兩個級別。她的進步迅猛而持久。她喜歡吃各種各樣的食物,質地似乎不再成為問題。她對自己的皮膚感到舒服。」她長大後,不會變成像愛倫·坡筆下的羅德裡克·厄捨,容易激動、陰鬱、孤僻。據我所知,塔米是全世界接受神經可塑性治療裡年紀最小的患者。