邏輯的謬誤推理在於一個理性推理在形式上的錯誤,除此之外在其內容上卻可以隨便是什麼。但是,一個先驗的謬誤推理卻有一種先驗的根據來作出形式上錯誤的推論。以這樣的方式,一種諸如此類的錯誤推論就在人類理性的本性中有其根據,並帶有雖然並非不可消解、但卻無法避免的幻覺。

現在,我們到達一個概念,上文並沒有在先驗概念的一覽表中列出該概念,儘管如此卻必須列入其中,畢竟並不因此就對那個表有絲毫改變,說明它是有缺陷的。這就是「我思」的概念,或者寧可說是判斷。但是,人們很容易看出,它是一切一般概念的載體,因而也是先驗概念的載體,從而任何時候都在這些概念中間一起被把握,所以同樣是先驗的,但卻不能有任何特殊的稱號,因為它僅僅用於指出一切思維都是屬於意識的。然而,無論它如何純粹而不含經驗性的東西(感官的印象),它畢竟還是用於從我們的表象能力的本性出發把兩種不同的對象區分開來。「我」作為思維者是內感官的一個對象,叫做靈魂。是外感官的一個對象的「我」則叫做肉體。據此,作為一個能思維的存在者的「我」這一術語就已經意味著心理學的對象;如果我對於靈魂並不要求知道得比獨立於一切經驗(它們更確切地具體規定我)而從在一切思維中都出現的「我」這一概念能夠推論出來的東西更進一步的話,這種心理學就可以叫做理性的靈魂說。

於是,理性的靈魂說確實是這樣一種冒險;因為只要我的思維的一點經驗性的東西、我的內部狀態的任何一個特殊的知覺還混雜進這門科學的知識根據之中,這門科學就不再是理性的,而是經驗性的靈魂說。因此,我們已經面臨著一門所謂的科學,它建立於其上的惟一命題就是:我思;我們在這裡可以完全適當地按照一種先驗哲學的本性對這門科學的根據或者無根據加以研究。至於我畢竟對這一表達我自己本身的知覺的命題有一種內部經驗,從而在此之上建立的理性的靈魂說永遠不是純粹的,而是部分地根據一個經驗性的原則的,人們不要對此有所不滿。因為這種內部知覺無非是純然的統覺:我思;它甚至使一切先驗概念成為可能,在這些先驗概念中所說的是:我思維實體、原因等等。因為一般內部經驗及其可能性、或者一般知覺及其與其他知覺的關係,如果不是經驗性地給出了它們的某種特殊區別和規定,就不能被視為經驗性的知識,而是必須被視為對一般經驗性的東西的知識,並且屬於對任何一個經驗的可能性的研究,而這種研究卻是先驗的。參與自我意識的普遍表象的知覺,其最低限度的客體(例如僅僅是快樂或者不快)都會使理性的心理學轉化為一種經驗性的心理學。

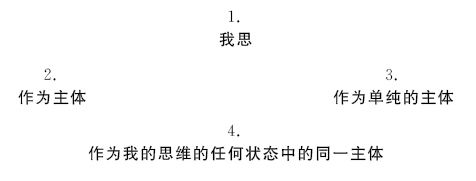

因此,我思是理性心理學的惟一解說詞,它應當從中展開自己的全部智慧。人們很容易看出,這一思想如果應當與一個對像(我本身)發生關係,就只能包含著該對象的一些先驗謂詞;因為最低限度的經驗性謂詞都會敗壞這門科學對於一切經驗的理性純粹性和獨立性。

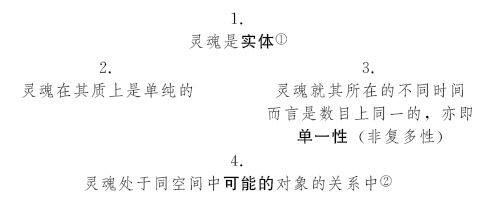

但是,我們在這裡將只能跟隨範疇的導線;只是由於這裡首先給出了一個物,亦即作為思維存在物的我,所以我們雖然將不改變相互之間如在範疇表中所表現的上述秩序,但畢竟在這裡要從實體範疇開始,由此表現一個物自身,並這樣來回溯範疇的序列。據此,理性的靈魂說所可能包含的所有其他東西都必須從它的位置論推導出來,該位置論如下:

1康德在其手寫樣書中改進為:「靈魂作為實體實存」(《康德〈純粹理性批判〉補遺》,第CLⅪ條)。參見B410413。——科學院版編者注

2不那麼容易從這些術語中就其先驗抽像性而言猜測出它們的心理學意義以及靈魂的最後這個屬性為什麼屬於實存性範疇的讀者,將在下文發現它們得到了充分的解釋和理由說明。此外,我還要為我不僅在本章中,而且在全書中違背純正文風的鑒賞插入拉丁術語來取代同等意義的德文術語而請求原諒:我寧可在語言的優雅上有所損失,也不願因絲毫的晦澀而給教學的用途增加困難。——康德自注

從這些要素中,僅僅通過組合,而絲毫不用認識別的原則,就產生出純粹的靈魂說的所有概念。這種實體純然作為內感官的對象,提供了非物質性的概念,作為單純的實體提供了不死性的概念,其作為理智實體的同一性提供了人格性的概念,所有這三項一起提供了精神性;與空間中的對象的關係提供了與物體的交感;因而它也就把思維的實體表現為物質中生命的原則,亦即把後者表現為靈魂(anima),而且表現為動物性的根據,動物性被精神性所限制,表現為不死性。

與此相關的有先驗的靈魂說的四個謬誤推理,先驗的靈魂說被錯誤地視為純粹理性的一門關於我們能思維的存在者之本性的科學。但我們能夠作為這門科學基礎的,卻無非是單純的、自身在內容上完全空洞的表象:我;關於這個表象,人們就連說它是一個概念也不能,它只不過是一個伴隨著一切概念的意識。通過這個能思維的我或者他或者它(物)所表象出來的不是別的,無非是思想的一個先驗主體=X,它惟有通過是它的謂詞的那些思想才被認識,而分離開來,我們就永遠不能對它有絲毫概念;因此,我們在一個不斷的循環中圍繞著它打轉,因為我們要想對它作出某種判斷,在任何時候都必須已經使用了它的表象;這是一種與它不可分離的不便,因為意識自身並不是對一個特殊的客體作出區分的表象,而是應當被稱為知識的一般表象的形式;因為只有對於知識,我才能說我由此思維著某物。

但是,一開始必然顯得古怪的是,我一般而言在其下進行思維的、因而是我的主體的一種性狀的條件,同時應當對一切能思維的對象都有效,而我們居然能夠妄稱在一個顯得是經驗性的命題之上建立起一個無可爭辯的和普遍的判斷,也就是說,凡是進行思維的東西,就都具有自我意識的陳述就我而言所說的那種性狀。但這裡的原因在於:我們必然要先天地賦予事物以構成我們惟有在其下才思維事物的那些條件的一切屬性。於是,對於一個能思維的存在物,我不是通過任何外部經驗、而是只有通過自我意識才能有最起碼的表象。因此,諸如此類的對象無非是我的這個意識向只有因此才被表象為能思維的存在物的其他事物的過渡。但是,「我思」這個命題在這裡只是被當做或然的,不是就它包含著關於一個存在的知覺而言(笛卡爾的cogito, ergo sum〔我思故我在〕),而是根據它的純然可能性,要看一看有哪些屬性能夠從這個如此簡單的命題出發推論到它的主體(不論諸如此類的主體是否實存)。

假若作為我們關於一般能思維的存在物的純粹理性知識之基礎的不只是cogito〔我思〕,假若我們還要求助於對我們思想活動的觀察和由此得出的能思維的自我的自然規律,那麼,就會產生一種經驗性的心理學,它將是一種內感官的自然學,也許能夠用來說明內感官的顯像,但卻永遠不能用來揭示根本不屬於可能經驗的那些屬性(例如單純的東西的屬性),也不能用來就一般能思維的存在者而言無可爭辯地告知某種涉及其本性的東西;因此,它不會是理性的心理學。

既然「我思」這個命題(作為或然的來看)包含著任何一個一般知性判斷的形式,並且作為其載體伴隨著一切範疇,那麼就很清楚,從它作出的推論就只能包含著知性的一種先驗的應用,這種應用排除了經驗的一切混雜,對於它的進展,按照我們上面所指出的,我們不可能預先形成任何極有利的概念。因此,我們想以一種批判的眼光通過純粹的靈魂說的一切陳述詞來追蹤這一命題。(由此開始直至本篇末均為對第一版的改寫,第一版的原文將附在本篇末。——譯者注)但為了簡短起見,要把對這些陳述詞的考察放在一個連續的關聯中進行。

首先,下面的總的說明可以增強我們對這種推理方式的重視。我不是僅僅通過我在思維而認識某個客體的,而是惟有通過我就一切思維都存在於其中的那種意識的統一性而言規定一個被給予的直觀,我才能認識某個對象。因此,我甚至也不是通過我意識到我自己在思維來認識我自己的,而是當我意識到對我自己的直觀是在思維功能方面被規定了的時,我認識到我自己。因此,思維自身中自我意識的一切樣式還不是關於客體的知性概念(範疇),而只是一些根本不把任何對象,從而也不把我自己作為對像提供給思維來認識的邏輯功能。客體並不是對作出規定的自我的意識,而僅僅是對可被規定的自我的意識,亦即對我的內直觀(如果它的雜多能夠按照思維中統覺的統一性的普遍條件被聯結起來的話)的意識。

1.在一切判斷中,我始終是構成判斷的那種關係的作出規定的主體。但是,能思維的我在思維中永遠必須被視為主體,被視為某種並非像謂詞那樣只能被看做是依附於思維的東西,這卻是一個無可爭辯的,甚至是同一的命題;但它並不意味著我作為客體是一個對我自己來說持存著的存在物或者實體。後一種說法走得很遠,因此還要求有在思維中根本找不到的材料,也許(如果我把思維者僅僅看做是思維者)要求比我(在思維者中)在任何地方將發現的都更多。

2.統覺的我,從而在每次思維中的我,乃是一個不能被分解為主體之複數的單數,因而表示一個邏輯上單純的主體,這已經蘊涵在思維的概念中,因而是一個分析命題;但是,這並不意味著能思維的我是一個單純的實體,後者會是一個綜合的命題。實體的概念總是與直觀相關,直觀在我這裡只能是感性的,從而完全處在知性的領域及其思維之外,本來在這裡畢竟只是在說我在思維中是單純的時才談到思維。如果某物在其他情況下需要作出如此之多的準備,以便在直觀所表現的東西中分辨出其中是實體的東西,甚至分辨出這一實體是否可能是單純的(就像在物質的各部分中那樣),在這裡卻會如此直截了當地在一切表象之最貧乏的表象中彷彿通過一種啟示被給予我,這也會是稀奇古怪的。

3.我所意識到的我自己在一切雜多中的同一性的命題,是一個同樣蘊涵在概念之中的命題,從而是分析的命題;但是,主體的這種同一性,我在它的一切表象中都能夠意識到,卻並不涉及它作為客體被給予所憑借的對它的直觀,因而也不可能意味著它自己的實體作為能思維的存在者在各種狀態的一切變易中之同一性的意識被理解所憑借的人格的同一性。為此,要證明這種同一性,單憑對「我思」這一命題的反思是辦不到的,而是需要基於被給予的直觀的各種綜合判斷。

4.我把我自己作為一個能思維的存在者的實存與我(也包括我的肉體)之外的其他事物區別開來,這同樣是一個分析命題;因為其他事物就是我作為與我有別的東西來思維的。但是,我由此卻根本不知道,對我自己的這種意識沒有我之外使得各種表象被給予我的事物是否可能,因而我是否能夠僅僅作為能思維的存在者(不是作為人)實存。

因此,通過對一般思維中的我自己的意識的分析,就對作為客體的我自己的知識而言,沒有絲毫收穫。對一般思維的邏輯探討被錯誤地視為客體的一種形而上學規定。

如果有可能先天地證明,一切能思維的存在者自身都是單純的實體,因而作為這樣的實體(這是從上述證明根據得出的一個結果)都不可分割地具有人格性,而且意識到自己與一切物質相分離的實存,那麼,這就會是違背我們的全部批判的一個重大的、乃至惟一的絆腳石。因為以這樣的方式,我們畢竟就已經跨出了超越感官世界的一步,我們就會步入本體的領域,於是就沒有人會否認我們有權在這個領域拓展、定居,並且每一個人只要吉星高照,就可以佔領這一領域。因為「每一個能思維的存在者本身都是單純的實體」這個命題乃是一個先天綜合命題,這首先是由於它超越了為它奠定基礎的概念,給一般思維附加上了存在的方式,其次是由於它給那個概念附加上了根本不能在任何經驗中被給予的謂詞(單純性)。因此,先天綜合判斷就不僅像我所主張的那樣,乃是與可能經驗的對象相關,也就是說作為這種經驗本身的可能性的原則才是可行的和可允許的;相反,它們還可以關涉一般的物和物自身,這樣的結論將斷送這整個批判,並且會要求照舊行事就可以了。然而,如果人們更接近事實,危險在這裡就沒有那麼大。

在理性心理學的程序中,起支配作用的是通過以下理性推理展現出的一種謬誤推理:

只能被思維為主體的東西也只僅僅作為主體實存,因而也就是實體。

如今,一個能思維的存在者僅僅作為這樣的存在者來看,只能被思維為主體。

因此,它也僅僅作為這樣的存在者,亦即作為實體而實存。

在大前提中談到的存在者,一般而言能夠在一切方面來思維,因而也可以像它可能在直觀中被給予的那樣來思維。但在小前提中談到的存在者,則只是相對於思維和意識的統一性,卻不同時在與它作為思維的客體被給予所憑借的直觀的關係中把自己視為主體。因此,這一結論是per sophisma figura dictionis〔通過言說式的詭辯〕,因而是通過一種錯誤的推論得出的(在兩個前提中,是在完全不同的意義上對待思維的:在大前提中是如它關涉一般客體那樣(因而是如客體可能在直觀中被給予那樣);而在小前提中,則只是像它處於同自我意識的關係中那樣,因而在這裡根本沒有任何客體被思維,而只是表現出與作為主體(作為思維的形式)的自己的關係。前者所談的是只能被思維為主體的物;後者所談的則不是物,而是思維(因為人們抽掉了一切客體),在思維中我總是被用做意識的主體;因此,在結論中並不能推論出:我只能作為主體實存,而是只能推論出:我在對我的實存的思維中只能把我用做判斷的主體,而這是一個同一的命題,它對我的存在的方式絕對沒有揭示任何東西。——康德自注)。

如果人們回顧一下原理的系統介紹的總說明和關於本體的一章,那就會清楚地顯示出,把這個著名的論證化解為一個謬誤推理是完全正確的,因為那裡已經證明,一個能夠獨自作為主體,但卻不能夠作為純然的謂詞實存的物的概念,還根本不具有客觀的實在性。也就是說,人們無法知道是否在任何地方都能夠有一個對像屬於它,因為人們看不出這樣一種實存方式的可能性,因此,該概念根本沒有提供任何知識。所以,如果它應當在一個實體的稱謂下表示一個能夠被給予的客體,如果它應當成為一種知識,那麼,就必須有一個持久的直觀來作為基礎,該直觀是一個概念的客觀實在性不可或缺的條件,也就是說,是對像被給予所惟一憑借的東西。但現在,我們在內直觀中根本沒有任何持久的東西,因為我只不過是我的思維的意識罷了;因此,如果我們僅僅停留在思維上面,我們就也缺乏把實體亦即一個獨自持存的主體的概念應用於作為能思維的存在者的自身的必要條件;與此相聯繫的實體的單純性就與這一概念的客觀實在性一起消失了,轉變成一般思維中自我意識的一種純然邏輯的、質的單一性,而不管主體是不是復合的。

對門德爾松關於靈魂持久性的證明的反駁

這位敏銳的哲學家很快就發現,在通常應當用來證明靈魂(如果人們承認它是一種單純的存在者的話)不可能由於分解而終止存在的論證中,對於保證靈魂的必然存續的目的來說缺乏充分性,因為人們還可以假定靈魂由於消失而終止存在。在其《斐多篇》中,他試圖擯除靈魂的這種短暫性,這種短暫性會是一種真正的消滅。他大膽地證明道:一個單純的存在者根本不可能終止存在,因為既然它不能被減弱而逐漸地喪失其存在的某種東西,進而逐漸地轉化為無(因為它在自身中沒有部分,從而也沒有復多性),在它存在的瞬間和它不存在的另一個瞬間之間就根本不會發現任何時間,而這是不可能的。然而,他沒有看到,即使我們承認靈魂有這種單純的本性,因為它不包含彼此外在的雜多,從而不包含擴展的量,人們也畢竟就像對任何一個實存者那樣,不能否認強弱的量,也就是說,不能否認就其一切能力而言的實在性的一種程度,甚至一切構成其存在的東西的一種程度,這種程度可能通過一切無限多的較小的程度而減弱,這樣,所說的實體(其持久性不像通常那樣已經確定的事物)雖然不是通過分解,但卻通過其力量的逐漸減退(remissio)——從而通過枯萎,如果允許我使用這一術語的話——而轉化為無。因為即便是意識,也在任何時候都有一個總是還能夠減弱的程度(明晰性並不像邏輯學家們所說的那樣是一個表象的意識;意識的某個尚不足以達到回憶的程度,必然甚至能夠在一些模糊不清的表象中發現,因為如果沒有任何意識,我們在種種模糊表象的聯結中就不能作出任何區分,而我們就一些概念的特徵而言畢竟是能夠做到這一點的(例如權利和公正的區分,又如音樂家在即興演奏中同時奏出幾個音符時的區分)。但是一個表象,意識在其中足以意識到該表象與別的表象的區別,它就是明晰的。如果意識雖然足以作出區分,但卻不足以意識到區別,那麼,該表象就還必須被稱為模糊的。因此,意識一直到消失,有無限多的程度。——康德自注),因此意識到自己的那種能力以及一切其餘的能力亦復如是。所以,靈魂的持久性,僅僅作為內感官的對象來看,依然未得到證明,甚至是不可證明的。儘管它在生命中的持久性由於能思維的存在者(作為人)同時是外感官的一個對像而本身是清晰的,但這根本不能讓理性心理學家感到滿足,理性心理學家是從事於純然從概念出發證明靈魂甚至超出生命的絕對持久性的。(一些人為將一種新的可能性引入軌道,而認為只要他們使人們不能向他們指出其前提假設中的矛盾,就已經感到滿足了(例如,那些雖然就經驗性直觀而言只能在人的生命中擁有思維之可能性的例證,但卻相信能夠看出思維即便在生命終結之後的可能性的人,就全都是這樣的人),他們會因為別的絲毫也不更大膽的可能性而陷入嚴重的困境。諸如此類的東西就是將一個單純的實體分割成多個實體的可能性,以及反過來多個實體匯合(合併)成一個單純的實體。因為雖然可分割性以一個複合物為前提條件,但它畢竟並不必然要求一個眾多實體的複合物,而是僅僅要求同一個實體的眾多程度(各種各樣的能力)的複合物。正如人們能夠設想靈魂的一切力量和能力、甚至意識的能力都減小到一半,而畢竟實體始終存留下來,人們也能夠沒有矛盾地想像這消失了的一半被保存下來,但不是保存在靈魂裡面,而是保存在它外面,而且既然這裡凡是在靈魂裡面始終實在的、因而有一種程度的、進而靈魂的整個毫無缺陷的實存都已經被分成兩半,在這種情況下,在靈魂外面就會產生一個特殊的實體。因為被分割的復多性是事先就有的,但不是眾多實體的復多性,而是作為靈魂中實存的量的每一種實在性的復多性;而實體的單一性只不過是一種實存方式罷了,這種方式惟有通過這種分割才轉變為一種自存體的復多性。但這樣一來,多個單純的實體就也可以又匯合成一個實體,此際除了自存體的復多性之外,並不損失任何東西,因為這一實體把此前所有實體的實在性的程度一起包含在自身之中;也許,給予我們一種物質的顯像(誠然不是通過相互之間的一種力學的或者化學的影響,而是通過一種我們不知道的影響,前者只不過是後者的顯像罷了)的種種單純實體會通過對作為強弱量的父母靈魂進行的諸如此類的動力學分割來產生子女靈魂,而父母靈魂又通過與同類新材料的合併來彌補自己的損耗。我絕不是承認諸如此類的幻想有絲毫的價值或者效力,而且上面的諸分析論原理也已經充分地說明,對範疇(例如實體的範疇)只能做經驗的應用。但是,如果唯理論者僅僅由於思維中的統覺的統一性不允許他從複合物出發作出任何說明,就足夠大膽地從純然的思維能力出發而無須一個對像被給予所憑借的一種持久的直觀就去形成一個獨立持存的存在者,而不是更好地去承認自己不知道怎樣說明一種能思維的自然的可能性,那麼,唯物論者雖然同樣不能為了自己的種種可能性而援引經驗,卻為什麼不應當有權同樣大膽地運用自己的原理,同時保持前者做相反應用時的形式統一性呢?——康德自注)

現在,如果我們在綜合的關聯中對待我們的上述命題,就像在作為體系的理性心理學中他們必須被當做對一切能思維的存在者都有效那樣,並且從關係範疇出發借助「一切能思維的存在者自身都是實體」這一命題向後回溯過範疇的序列,直到完成一個圓圈,那麼,我們就最終達到了這些能思維的存在者的實存,這些存在者在這一體系中獨立於外部事物不僅意識到自己的實存,而且還(就必然地屬於實體的特性的持久性而言)能夠從自身出發規定這種實存。但由此就得出,在同一種唯理論體系中唯心論就是不可避免的了,至少是或然的唯心論,而如果外部事物的存在對於規定他自己在時間中的存在來說根本不是必要的,那麼,假定外部事物的存在也就只是全然沒有道理的了,對此絕不能提供任何證明。

與此相反,如果我們遵循分析的程序,由於「我思」作為一個已經包含著一種存在於自身的命題,作為被給予的,從而有模態作為基礎,而且如果我們對該命題進行分析,以便認識它的內容,即這個我是否以及如何在空間中或者時間中僅僅由此而確定自己的存在。那麼,理性靈魂說的種種命題就會不是從一個一般能思維的存在者的概念開始,而是從一種現實性開始,從這種現實性被思維的方式出發,在這裡經驗性的一切都被抽掉之後,就推論出屬於一個一般能思維的存在者的東西,如下表所示:

由於這裡在第二個命題中並沒有確定我是否能夠僅僅作為主體,並不也作為另一個主體的謂詞而實存和被思維,所以,一個主體的概念在這裡只是在邏輯上對待的,至於它是否應當被理解為實體,依然是未被確定的。但在第三個命題中,儘管我關於主體的性狀或者自存性還沒有澄清任何東西,統覺的絕對統一性,亦即單純的我,在構成思維的一切聯結和分離都與之相關的表象中卻也就自身而言是重要的。統覺是某種實在的東西,其單純性已經蘊涵在其可能性之中。如今,在空間中沒有任何實在的東西會是單純的;因為點(點是空間中是惟一單純的東西)僅僅是界限,本身並不是某種作為部分用來構成空間的東西。所以由此就得出,從唯物論的根據出發解釋作為純然能思維的主體的我的性狀是不可能的。但是,由於我的存在在第一個命題中是被視為被給予的,因為這個命題並不是說每一個能思維的存在者都實存(這同時就會主張它的絕對必然性,所以言之過多),而是僅僅說我在思維時實存,所以它是經驗性的,包含著我的存在僅僅就我在時間中的表象而言的可規定性。但是,既然我又為此首先需要某種持久的東西,諸如此類的東西就我思維我自己來說根本沒有在內直觀中被給予我,所以我實存的方式,無論是作為實體還是作為偶性,都根本不可能通過這種單純的自我意識而得到規定。因此,如果唯物論對於我的存在的解釋方式來說是不適用的,那麼,精神論對此也同樣是不充分的;而結論就是:我們以隨便任何一種方式都不能對我們靈魂的一般而言涉及其獨立實存的可能性的性狀而認識某種東西。

而且,通過我們自己只是由於我們為經驗的可能性而使用才認識的意識的統一性來超越經驗(我們在生命中的存在),甚至通過「我思」這個經驗性的、但就一切直觀方式而言都不確定的命題來把我們的知識擴展到一切一般能思維的存在者的本性,這也應當是可能的嗎?

因此,不存在一種作為對我們的自我認識有所增益的學說的理性心理學,而只存在一種作為在這一領域為思辨理性設置不可逾越的界限的訓練的理性心理學。這一方面是以免投入無靈魂的唯物論的懷抱,另一方面是以免蜂擁陷入對我們來說在此生沒有根據的精神論之中,而毋寧說提醒我們把我們理性對令人滿意地答覆好奇的、超出此生的問題的這種拒絕視為理性的一種暗示,即把我們的自我認識從無益浮誇的思辨轉用到有益的實踐應用上去,這種應用雖然也只是始終指向經驗的對象,但卻自更高的地方取得其原則,並如此規定行為,就好像我們的規定無限遠地超越經驗,從而超越此生似的。

從這一切可以看出,一種純然的誤解為理性心理學提供了其起源。作為範疇的基礎的意識統一性在這裡被當做作為客體的主體的直觀,實體的範疇被運用於其上。但是,它只不過是思維中的統一性罷了,僅僅由於它還沒有任何客體被給予,所以在任何時候都以被給予的直觀為前提條件的實體範疇不能運用於其上,從而這個主體根本不能被認識。因此,各範疇的主體不能由於它思維這些範疇就獲得關於自己本身作為這些範疇的一個客體的概念;因為要思維這些範疇,它就必須將它自己的純粹的自我意識奠定為基礎,而這種自我意識畢竟是應當予以說明的。時間的表象原初在其中有其根據的主體,同樣不能由此規定它自己在時間中的存在,而如果後者不可能,則前者作為通過範疇對它自己本身(作為一般能思維的存在者)的規定也不能成立。(如同已經說過的那樣,「我思」是一個經驗性的命題,在自身中包含著「我實存」的命題。但是,我不能說「凡思維者皆實存」;因為這樣的話,思維的屬性就會使一切具有這種屬性的存在者都成為必然的存在者了。因此,我的實存也不能像笛卡爾所主張的那樣,被視為從「我思」的命題中推論出來的(因為若不然,「凡思維者皆實存」這個大前提就必須走在前面),而是與該命題同一的。它表述一種不確定的經驗性直觀,亦即知覺(因而它畢竟證明,已經有屬於感性的感覺作為這個實存命題的基礎),但先行於應當通過範疇在時間方面規定知覺的客體的經驗;而實存在這裡並不是一個範疇,並不作為範疇與一個不確定的被給予的客體相關,而是僅僅與一個人們有其概念,並且人們想知道它是否還在這一概念之外被設定的客體相關。一個不確定的知覺在這裡意味著某種實在的東西,它被給予,而且僅僅是為了一般的思維而被給予的,因而不是作為顯像,也不是作為事物自身(本體),而是作為事實上實存的某物,並在「我思」的命題中被表示為這樣一個某物。因為應當注意的是,當我把「我思」這個命題稱為一個經驗性命題的時候,我由此並不是想說,「我」在這個命題中是經驗性的表象;毋寧說,它是純理智的,因為它屬於一般的思維。然而,沒有為思維提供材料的某種經驗性表象,「我思」的行動就畢竟是不成立的,而經驗性的東西只不過是純粹理智能力的運用或者應用的條件罷了。——康德自注)

※ ※ ※

這樣,一種力圖超越可能經驗的界限,且畢竟屬於人類的最高旨趣的知識,就它應當歸功于思辨哲學而言,就消失在迷茫的期望之中了;此際,批判的嚴格性依然通過它同時證明對於經驗的對象不可能超出經驗界限獨斷性地澄清某種東西,而不僅就理性的這一旨趣而言為理性作出了不菲的貢獻,還保障理性免除了對反面的一切可能的肯定;這種情況之所以能夠發生,除非是人們要麼無可置疑地證明自己的命題,要麼是不能證明自己的命題時,就找出這種無能的種種根源,這些根源如果蘊涵在我們的理性的必然界限之中,就必定使任何反對者都服從拒斥對獨斷性主張的一切要求的同一條規律。

儘管如此,對於按照與思辨的理性應用結合在一起的實踐的理性應用而接受一種來生的必然性來說,由此在這裡並沒有失去任何東西;因為純然思辨的證明對於通常的人類理性來說本來就從來不能有任何影響。它是如此建立在一個髮梢之上的,以至於即便是學派要把它保持在這個髮梢上,也只能使它作為一個陀螺圍繞著同一個點不停地旋轉,因此,它即便在學派自己的心目中也不能提供一種使某種東西能夠建立於其上的持久基礎。對世人有用的種種證明,在此都保持其毫不減弱的全部價值,毋寧說還通過放棄那些獨斷的僭妄而獲得清晰性和自然的信念,因為它們將理性置於其特有的領域之中,即置於畢竟同時又是自然秩序的目的秩序之中,但理性同時作為實踐的能力自身,並不被限制在自然秩序的條件之上,有權利把目的秩序連同我們自己的實存擴展到經驗和此生的界限之外。對於這個世界上的生物來說,理性必須必然地接受為原理的是,不能發現任何器官、任何能力、任何衝動,因而任何東西是多餘的或者與應用不相稱的,從而是不符合目的的,而是一切都完全適合其生命中的規定;根據與這個世界上的生物的本性的類比來作出判斷,畢竟是惟一能夠在自身中包含著這一切的終極目的的人,就必須是惟一例外的造物。因為人的自然稟賦——不僅就天資和應用這天資的動力而言,而且首先是他心中的道德法則——如此遠地超出了他在此生中能夠從中得出的用途和好處,以至於道德法則甚至教人即便缺少一切好處,乃至於缺少身後榮譽的虛幻而將正直意念的純然意識置於一切之上,人在內心中感到有責任通過自己在這個世界中的所作所為、憑借放棄諸多的好處使自己適合於做一個他在理念中所擁有的更好的世界的公民。這個強有力的、永遠不會被質疑的證明根據伴隨著對我們面前所見的一切事物中的合目的性不斷增加的知識,伴隨著對廣闊無垠的創造的眺望,從而也伴隨著我們的知識的可能擴展方面的某種不受局限性的意識,連同與這種不受局限性相符合的衝動,即便我們不得不放棄從對我們自己的純然理論知識來看出我們的實存的必然延續,也依然還存留下來。

心理學謬誤推理之解決的結論

理性心理學中的辯證幻相基於理性的一個理念(一種純粹的理智)與一個一般能思維的存在者在所有方面都不確定的概念的混淆。我思維我自己,乃是由於一個可能的經驗,因為我還抽掉了一切現實的經驗,由此推論出:我即便在經驗及其經驗性條件之外也能夠意識到我自己的實存。因此,我把對我經驗性地確定的實存的可能抽像與自以為對我能思維的自我的一種孤立地可能的實存的意識混為一談,相信認識到我裡面的實體性的東西就是先驗的主體,因為我在思想中只有一切規定作為知識的純然形式而當做基礎的意識統一性。

說明靈魂與肉體的共聯性的任務本來並不屬於這裡所談的心理學,因為這種心理學的目的在於證明即便在這種共聯性之外(在死後)也還有人格性,因而在真正的意義上是超驗的,儘管它研究的是經驗的一個客體,但卻只是就該客體不再是經驗的一個對像而言的。不過,即便是對這一點,按照我們的體系也能夠給予充分的回答。如同已知的那樣,這一任務所造成的困難在於預先設定的內感官對像(靈魂)與外感官對象的異類性,因為作為直觀的形式條件而屬於前者的只有時間,屬於後者的卻還有空間。但是,如果人們考慮到,這兩種對像彼此的區別在這裡並不是內在的,而只是就一個顯現得外在於另一個而言的,從而作為物自身而是物質顯像的基礎的東西也許並不如此異類,這一困難就消失了,而存留下來的惟一問題就是,一般而言諸實體的共聯性是如何可能的,這一問題的解決完全處於心理學的領域之外,而且就像讀者根據基本力量和能力的分析論中所說的內容而可以輕而易舉地判斷的那樣,毫無疑問也處於一切人類知識的領域之外。

有關從理性心理學向宇宙論的過渡的總說明

「我思」或者「我在思維時實存」的命題是一個經驗性的命題。但是,這樣一個命題是以經驗性的直觀,從而也是以作為顯像的被思維客體為基礎的;這樣,看起來就好像是按照我們的理論,靈魂即便在思維中也會完全轉變為顯像似的,而以這樣的方式,我們的意識自身作為純然的幻相就必然在事實上不關涉任何東西。

思維就其自身而言,僅僅是邏輯的功能,因而純粹是聯結一個可能直觀的雜多的自發性,絕不把意識的主體展示為顯像,之所以如此,僅僅是因為它並不顧及直觀的方式,不管它是感性的還是理智的。由此,我表象我自己,既不是如我本來那樣,也不是如我對我顯現的那樣,而是我思維我自己,僅僅如任何一個我抽掉了其直觀方式的一般客體那樣。當我在這裡把我自己表象為思想的主體或者也表象為思維的根據的時候,這些表象方式並不意味著實體或者原因的範疇,因為這些範疇都是思維(判斷)的那些已經運用於我們的感性直觀的功能,而如果我想認識我自己,感性直觀當然就是需要的。但如今,我只想意識到我自己是能思維的;至於我自己的自我如何在直觀中被給予,我把它擱置一旁,而此時,它就可能對於能思維的我來說——但不是就我在思維而言——純然是顯像;在對純然思維時的我自己的意識中,我就是存在者本身,但對這個存在者本身,當然由此還沒有給予我任何東西供思維。

但「我思」這個命題,如果它等於是說「我在思維時實存」,就不是純然的邏輯功能,而是在實存方面規定著主體(主體在這種情況下同時是客體),沒有內感官就不能發生,而內感官的直觀在任何時候都不是把客體當做物自身,而僅僅是當做顯像來提供的。因此,在它裡面就已經不再僅僅有思維的自發性,而是還有直觀的感受性,也就是說,對我自己的思維被運用於對同一個主體的經驗性直觀。在這種情況下,能思維的自我必然在這種直觀中尋找為實體、原因等範疇而使用其邏輯功能的條件,以便不僅僅通過「我」來標示自己為客體自身,而且還規定自己存在的方式,也就是說,認識自己為本體;但這是不可能的,因為內在的經驗性直觀是感性的,且提供的無非是顯像的材料,這些材料並不為純粹意識的客體認識其獨立的實存提供任何東西,而是僅僅被用來為經驗服務罷了。

但是如果假定,今後不是在經驗中,而是在純粹的理性應用的某些(不是純然的邏輯規則,而是)先天地確定的、涉及我們的實存的規律中發現理由,來預先設定我們在我們自己的存在方面是立法的,並且規定這種實存本身的,那麼,由此就會揭示出一種自發性,通過它我們的現實性就是可規定的,為此無須經驗性直觀的條件;而在這裡我們還會覺察到,在對我們的存在的意識中先天地包含著某種東西,它畢竟能夠用來在某種與一個理知世界(當然只是被思維的世界)相關的內在能力方面規定我們只是在感性上可以完全地規定的實存。

然而,這仍然絲毫不會促進理性心理學中的所有企圖。因為通過道德法則的意識首先給我啟示的那種令人驚異的能力,我雖然有一個規定我的實存的原則,該原則是純粹理智的,但卻是通過什麼謂詞呢?只能通過必須在感性直觀中給予我的那些謂詞;而這樣一來,我就會又陷入我在理性心理學中所處的位置,即陷入對感性直觀的需求中,才能賦予我的知性概念如實體、原因等等以意義,我只有通過這些概念才能對我自己擁有知識;但那些直觀卻絕不能幫助我超出經驗的領域。不過,就總是指向經驗的對象的實踐應用而言,我畢竟是有權按照理論應用中的類似意義而把這些概念應用於自由及其主體的,因為我僅僅把它們理解為主體與謂詞、根據與結果的邏輯功能,根據它們,行動或者結果被按照那些規律如此規定,以至於那些規律連同自然規律一起都可以總是按照實體和原因的範疇得到說明,儘管它們產生自完全不同的原則。說這些東西,應當只是為了防止關於我們作為顯像的自我直觀的學說容易遭受的誤解。人們將在下文中有機會應用它們。

〔附:第一版原文〕

第一謬誤推理:實體性

其表象是我們的判斷的絕對主體,因而不能被用做另一個事物的規定的東西,就是實體。

我,作為一個能思維的存在者,是我的一切可能的判斷的絕對主體,而且關於我自己的這個表象不能被用做任何一個別的事物的謂詞。

所以,我作為能思維的存在者(靈魂),就是實體。

對純粹心理學的第一謬誤推理的批判

在先驗邏輯的分析部分裡,我們已經指明:如果不給純粹範疇(以及其中還有實體)加上它們作為綜合統一性的功能能夠運用於其雜多之上的一種直觀,它們就其自身而言根本沒有客觀的意義。沒有這種雜多,它們就僅僅是一種判斷的功能而沒有內容。關於任何一個一般的事物,就我把它與事物純然的謂詞和規定區別開來而言,我都能夠說它是實體。如今,在我們的一切思維中,我都是思想僅僅作為規定所依存的主體,而且這個我不能被用做另一個事物的規定。因此,每一個人都必須必然地把自己視為實體,而把思維僅僅視為他的存在的偶性和他的狀態的規定。

但是,我應當怎樣利用這個實體概念呢?我從中絕不能推論出,我作為一個能思維的存在者對於我自己來說持久存在,既不以自然的方式產生,也不以自然的方式消逝;而且,我的能思維的主體的實體性的概念對我來說畢竟只能用在這方面,沒有這種應用,我就完全可以沒有這個概念。

人們還遠遠不能從純然的、純粹的實體範疇推論出這些屬性,毋寧說,如果我們想把關於一個實體的經驗性概念用於一個被給予的對象,我們就必須以該對像出自經驗的持久性為基礎。但現在,我們在我們的命題中並沒有以任何經驗為基礎,而是僅僅從一切思維與作為它們所依存的共同主體的我之關係的概念出發進行推論。即使我們有志於此,也不能用任何可靠的觀察來闡明這樣一種持久性。因為我雖然在一切思想中,但與這個表象卻沒有絲毫的直觀相結合,來把它與直觀的其他對像區別開來。因此,人們雖然能夠覺察這個表象在一切思維中都一再出現,但卻不能覺察它是一個種種思想(作為可變的)在其中相互交替的常駐不變的直觀。

由此得出:先驗心理學的第一個理性推理在把思維恆常的邏輯主體冒充為依存性的實在主體的知識時,只不過是在用一種被信以為真的新洞識來欺騙我們罷了;關於這個實在的主體,我們沒有也不可能有絲毫知識,因為意識是惟一使一切表象成為思想的東西,從而作為先驗的主體,在它裡面必然發現我們的一切知覺,而且在我的這種邏輯意義之外,我們對於作為基底構成這一思想以及一切思想的基礎的主體自身沒有任何知識。然而,人們盡可以承認「靈魂是實體」這個命題,只要人們滿足於,我們的這個概念並不使人前進一步,或者能夠告訴人玄想的靈魂說的種種通常的結論中的任何一個,例如告訴人靈魂無論人有什麼變化,甚至死亡也永久持存,因此,它只不過表示一個理念中的實體罷了,但並不表示實在性中的實體。

第二謬誤推理:單純性

其活動絕不能被視為諸多活動著的事物的協作的事物,就是單純的。

現在,靈魂或者能思維的我就是這樣一個事物。

所以,……

對先驗心理學的第二謬誤推理的批判

這是純粹的靈魂說的一切辯證推理的阿基裡斯,並不純然是一個獨斷論者假造出來賦予其種種主張以一種易逝的外表的詭辯把戲,而是一種甚至看起來能夠經得起最嚴厲的檢驗和研究的最大疑慮的推理。該推理如下所述:

任何一個復合的實體都是諸多實體的集合,而一個複合物的活動或者依存於這樣一個複合物的東西,都是分佈於大量實體中間的諸多活動或者偶性的集合。現在,雖然從諸多活動著的實體的協作產生的一種結果是可能的,只要這種結果是純然外部的(例如一個物體的運動是其所有部分的聯合運動)。作為內在地屬於一個能思維的存在者的偶性的思想就是另一回事了。因為假定複合物能思維,那麼,它的每一個部分就會包含著思想的一個部分,而所有的部分合起來才包含著整個思想。然而,這是自相矛盾的。因為既然分佈於不同的存在者中間的表象(例如一句詩的各個個別的詞)絕不構成一個完整的思想(一句詩),所以,思想不能依存於這樣一個複合物。因此,思想惟有在一個並非諸多實體的集合,從而絕對單純的實體中才是可能的(給予這一證明以通常合乎學術的準確性,是很容易的事情。但對我的目的來說,充其量以通俗的方式舉出純然的證明根據就已經夠了。——康德自注)。

這一論證的所謂nervus probandi〔證明的關鍵〕就在於如下命題:為構成一個思想,在能思維的主體的絕對統一性中必須包含著許多表象。沒有人能夠從概念出發證明這一命題。因為為了做到這一點,他要如何開始呢?一個思想只能是能思維的主體的絕對統一性的結果,這個命題不能被當做分析的來對待。因為由許多表象構成的思想的統一性是集合的,並且在純然的概念上,這種統一性既能夠與一起參與這一思想的諸多實體的集合統一性相關(就像一個物體的運動是其所有部分的復合運動一樣),也同樣能夠與主體的絕對統一性相關。因此,按照同一性的規則,看不出就一個復合的思想而言預設一個單純的實體的必要性。但是,沒有人敢於聲辯應當綜合地和完全先天地從純然概念出發認識這一命題,如果他像我們上面闡述過的那樣瞭解先天綜合命題的可能性的根據的話。

但現在,也不可能從經驗引申出主體的這種必然的同一性,來作為任何一個思想的可能性的條件。因為經驗並不給出必然性以供認識,更不用說絕對統一性的概念遠遠超出經驗的領域了。在這種情況下,我們從何處得到整個心理學的理性推理都依據的這個命題呢?

顯而易見,如果要想像一個能思維的存在者,人們就必須設身處地,把要考慮的客體掉換成他自己的主體(在任何別的方式的研究中都不是這種情況),而且我們之所以對一個思想來說要求主體的絕對統一性,只是因為若不然,就不能說我思(在一個表現中的雜多)。因為儘管思想的整體能夠被分割並分佈於諸多主體中間,但主觀的我卻不能被分割和分佈,而且我們在一切思維中都畢竟以這個我為前提條件。

因此,在這裡與在前面的謬誤推理中一樣,統覺的形式命題,即我思,依然是理性心理學敢於擴展自己的知識所依據的全部根據;這個命題固然不是一個經驗,而是屬於每個經驗並先行於每個經驗的統覺形式,但儘管如此,它卻必須始終就一般可能的知識而言被視為這種知識的純然主觀的條件,我們沒有理由使這種條件成為對象的一種知識的可能性的條件,亦即成為關於一般能思維的存在者的概念,因為我們如果不憑借我們的意識的公式將我們自己置於任何別的理智存在者的位置上,就不能把這個存在者表現給我們。

但是,我自己(作為靈魂)的單純性實際上也不是從我思這個命題推論出來的,相反,這種單純性已經蘊涵在每一個思想自身裡面。「我是單純的」,這個命題必須被視為統覺的一種直接的表達,就像被信以為真的笛卡爾式推理「cogito, ergo sum」〔我思,故我在〕事實上是同義反覆一樣,因為cogito〔我思〕(sum cogitans〔我是思維者〕)直接陳述著現實性。但「我是單純的」卻僅僅意味著,「我」這個表象在自身不包含絲毫的雜多性,它是絕對的(儘管純然是邏輯的)統一性。

因此,這個如此著名的心理學證明只是建立在一個僅僅就某個人稱而言來支配動詞的表象之不可分割的統一性之上。但顯而易見,通過依附思想的「我」,只是先驗地表示出依存性的主體,並沒有說明它的絲毫屬性,或者關於它根本沒有認識或知道某種東西。它意味著一個一般的某物(先驗的主體),其表象當然必須是單純的,這正是因為人們在它那裡根本沒有規定任何東西,就像毫無疑問沒有任何東西能夠比通過一個純然的某物的概念被表現得更加單純一樣。但是,一個主體的表象的單純性卻並不因此就是關於這主體本身的單純性的知識,因為在用「我」這個完全空無內容的表述(我可以把它用於任何一個能思維的主體)來表示它的時候,它的種種屬性就都被抽掉了。

如此說來也就毫無疑問,我通過這個「我」在任何時候都想到主體的絕對的、但卻是邏輯的統一性(單純性),然而並不是我由此就認識到我的主體的現實的統一性。就像「我是實體」這個命題無非意味著我不能具體地(經驗性地)使用的純粹範疇一樣,我也被允許說「我是一個單純的實體」。也就是說,這個實體的表象絕不包含雜多的一種綜合;但就作為經驗的一個對象的我自己而言,這個概念或者這個命題並沒有告訴我們絲毫的東西,因為實體的概念本身只是被當做綜合的功能來使用,沒有匹配的直觀,因而沒有客體,只是適用於我們的知識的條件,但並不適用於某個相關的對象。我們要對這個命題被信以為真的可用性作一番試驗。

每一個人都必須承認,靈魂的單純本性的主張,只是就我能夠由此把這個主體與一切物質區別開來,從而使靈魂免除這些物質在任何時候都承受著的衰敗而言才具有一種價值。真正說來,上述命題也完全是著眼於這種用途,因此它在大多數情況下也被這樣來表述:靈魂不是有形體的。現在,如果我能夠指出,儘管人們承認理性的靈魂說的這個基本命題在一個(從純粹範疇出發的)純然的理性判斷的純粹意義上具有客觀的有效性(凡是思維的東西,都是單純的實體),然而,在靈魂與物質異類或者相似方面,這個命題卻不能有絲毫的應用,那麼,這也就等於是說,好像我已把這個被信以為真的心理學洞識放逐到缺乏客觀應用的實在性的純然理念的領域裡了。

在先驗感性論中,我們已經無可爭辯地證明了,物體是我們外感官的純然顯像,而不是物自身。據此,我們就有理由說,我們能思維的主體不是有形體的,也就是說,既然它被我們表現為內感官的對象,所以,就它在思維而言,它就不能是外感官的對象,亦即不是空間中的顯像。這就等於是要說:能思維的存在者作為這樣的存在者,絕不在外部顯像中間呈現給我們;或者,我們不能在外部直觀到這樣的存在者的思想、意識、慾望等等;因為這一切都屬於內感官。事實上,這一論證看起來也是自然的和通俗的論證,甚至最平常的知性也似乎歷來都落在它上面,很早就已經開始把靈魂視為與物體完全不同的存在者了。

但是,儘管廣延、不可入性、聯繫和運動,總而言之,只要是外感官能夠給我們提供的一切,就都不是思想、情感、偏好或者決定,或者包含著這樣的東西,這些在任何地方都不是外部直觀的對象,然而,作為外部顯像的基礎,如此刺激我們的感官,使得感官獲得空間、物質、形象等等的表象的這個某物,這個作為本體(或者更好地說作為先驗的對象)來看的某物,畢竟還能夠同時是思想的主體,雖然我們通過我們的外感官由此被刺激的方式所獲得的不是關於表象、意志等等的直觀,而純然是關於空間及其種種規定的直觀。但這個某物不是有廣延的,不是不可入的,不是復合的,因為所有這些謂詞只是就我們被諸如此類的(除此之外對我們來說未知的)客體刺激而言,才關涉到感性及其直觀。但是,這些表述根本不使人認識到,這是一個什麼對象,而是僅僅使人認識到,作為這樣一個無須與外感官相關而就其自身而言被考察的東西,不能把外部顯像的這些謂詞賦予它。然而,內感官的謂詞,亦即表象和思維,卻與它並不矛盾。據此,即使承認本性是單純的,如果人們把物質(如人們應當的那樣)純然視為顯像的話,那麼,就物質的基底而言,人類靈魂根本沒有與物質充分地區別開來。

如果物質是一個物自身,那麼,它作為一個復合的存在者,就會與作為一個單純的存在者的靈魂全然有別了。但現在,物質是純然外部的顯像,它的基底根本不通過任何可以陳述的謂詞被認識;因而關於這個基底,我盡可以假定:它就自身而言是單純的,雖然它以刺激我們感官的方式在我們裡面產生出有廣延者的直觀,從而產生出複合物的直觀;因此,就我們的外感官而言具有廣延的實體,就自身而言是擁有思想的,這些思想通過該實體的內感官就能夠被有意識地表現出來。以這樣的方式,某種東西在一種關係上叫做有形體的,在另一種關係上就會同時是能思維的存在者。我們雖然不能直觀到它的思想,但畢竟能夠直觀到它的思想在顯像中的標誌。這樣一來,說惟有靈魂(作為特殊種類的實體)能思維,這種表述就被取消了;毋寧說,這如通常那樣意味著人能思維,亦即正是作為外部顯像而有廣延的東西,內在地(就自身而言)是一個主體,這個主體不是復合的,而是單純的並且能思維。

但是,即使不允許諸如此類的假說,人們也可以一般地說明,如果我把靈魂理解為一個能思維的存在者自身,那麼,靈魂與物質(根本不是物自身,而僅僅是我們裡面的一種表象的物質)是否同類,這個問題就自身而言就已經是不適當的了;因為這已經是不言而喻的,即一個物自身與純然構成它的狀態的種種規定具有不同的性質。

但是,如果我們不是把能思維的我與物質,而是把它與作為我們稱為物質的外部顯像的基礎的理知物進行比較,那麼,由於我們關於後者根本不知道任何東西,所以我們也就不能說,靈魂與這個理知物在某一方面有內在的區別。

據此,單純的意識並不是關於我們的主體的單純本性的知識,是就這種意識並不由此與作為一種複合物的物質區別開來而言的。

但是,如果這個概念在它可用的惟一場合,亦即在我自己與外部經驗的對象的比較中,並不適用於規定我自己的本性的特殊有別的東西,那麼,人們盡可以一直偽稱知道,能思維的我亦即靈魂(內感官的先驗對象的一個名稱)是單純的;但這一表述卻由此而根本沒有延伸到現實對象的應用,因而絲毫不能擴展我們的知識。

這樣,全部理性心理學就隨著其主要支柱倒台了,而且在這裡和在別處一樣,我們都很少能夠希望,通過純然的概念(更沒有希望通過我們的一切概念的純然主觀形式亦即意識),無須與可能的經驗相關就擴充洞識,尤其是因為甚至單純的本性這個基礎概念也具有這樣的性質,即它在任何地方都不能在經驗中遇到,因而也就根本不存在把它作為一個客觀有效的概念來達到它的途徑。

第三謬誤推理:人格性

在不同的時間裡意識到它自己在數目上的同一性的東西,就此而言是一個人格。

如今靈魂就是……

因此,靈魂就是一個人格。

對先驗心理學的第三謬誤推理的批判

如果我要通過經驗來認識一個外部對像在數目上的同一性,那麼,我將注意其餘的一切作為規定都與作為主體的它相關的那個顯像的持久的東西,並且發現那持久的東西在其餘的一切發生變遷的時間中的同一性。但現在,我是內感官的一個對象,而一切時間都純然是內感官的形式。所以,我把我的所有的和每一個演替的規定都與在一切時間中,亦即在對我自己的內部直觀的形式中數目上同一的自我相關聯。在這一基礎上,靈魂的人格性就必鬚根本不是被視為推理出來的,而是被視為自我意識在時間中的一個完全同一的命題,而且這也是這個命題之所以先天有效的原因。因為它所說的確實無非是:在我意識到我自己的全部時間裡,我意識到這個時間是屬於我自己的統一性的;而且我是說這全部時間是作為個別的統一性在我裡面,還是說我以數目上的同一性處在所有這些時間中,這全都是一回事。

因此,在我自己的意識中不可避免地能夠遇到人格的同一性。但是,如果我從另一個人的角度來觀察我自己(作為他的外部直觀的對象),那麼,這個外部的觀察者將首先在時間中考慮我,因為在統覺中,時間真正說來只是在我裡面被表現的。因此,即使他承認這個在所有的時間裡都在我的意識中伴隨著、並且以完全的同一性伴隨著一切表象的「我」,但他畢竟還不能從這個「我」推論到我自己的客觀的持久性。因為既然在這種情況下,觀察者將我置入其中的時間並不是在我自己的感性中,而是在他的感性中遇到的時間,所以與我的意識必然相結合的同一性就並不因此而與他的意識,亦即與對我的主體的外部直觀相結合。

因此,在不同的時間中對我自己的意識的同一性只不過是我的思想及其聯繫的一個形式條件罷了,但根本不證明我的主體在數目上的同一性;在我的主體裡面,雖然有「我」的邏輯同一性,但仍有可能發生一種不允許保持「我」的同一性的變遷,儘管始終還有聽起來一樣的「我」可以歸之於前一個「我」;後一個「我」在任何別的狀態中,甚至在主體的轉換中,畢竟總是能夠保持先行主體的思想並把它傳遞給繼起的主體。(一個彈性的球沿直線方向撞擊另一個同樣的球,把自己的全部運動,從而把自己的全部狀態(如果人們只注意空間中的位置)傳遞給後者。如果你們按照與諸如此類的物體的類比假定一些實體,其中一個實體把表象連同其意識撞入另一個實體,那麼,就可以設想一整個序列的實體,其中第一個實體把自己的狀態連同其意識傳遞給第二個實體,這第二個實體把它自己的狀態連同前一個實體的狀態傳遞給第三個實體,這第三個實體同樣傳遞前面所有實體的狀態連同它自己的狀態及其意識。因此,最後的實體就會把在它之前被改變了的實體的一切狀態都意識成為它自己的狀態,因為那些狀態連同意識都被過渡到它裡面,而儘管如此,它畢竟不會是所有這些狀態中的同一個人格。——康德自注)

儘管一旦人們接受實體,一些古老的學派的命題,即世界上萬物皆流,無物常駐,就不可能成立,但它畢竟不是被自我意識的統一性駁倒的。其實我們自己不能從我們的意識出發來判斷,我們作為靈魂是否是持久的,因為我們只把我們意識到的東西歸於我們同一的自我,並且這樣一來當然就必然作出判斷,我們在我們意識到的整個時間裡都是同一個靈魂。但站在一個外人的立場上,我們由此還不能宣佈這是有效的,因為既然我們在靈魂那裡所遇到的持久的顯像無非是伴隨並聯結一些表象的「我」這個表象,所以我們絕不能澄清,這個「我」(一個純然的思想)是否像其餘由此而相互連成串的思想那樣都是流轉的。

但值得注意的是,靈魂的人格性及其前提條件,亦即其持久性,從而還有其實體性,現在才必須得到證明。因為如果能夠預設這些東西,那麼,雖然由此還不會得出意識的持存,但畢竟會得出一個常駐的主體中的一種持續的意識的可能性,這對於人格性來說就已經夠了,人格性並不由於其作用一時被打斷,其本身就立刻終止。但是,這種持久性並不是在我們從同一的統覺推論出來我們自己在數目上的同一性之前就不通過任何東西被給予我們的,而是由這種同一性才推論出來的(而且如果正確地進行,則只能經驗性地使用的實體的概念,就必須繼這種同一性之後才出現)。既然人格的這種同一性絕不是在我認識我自己的所有時間的意識中從「我」的同一性得出的,所以,上面也不能把靈魂的實體性建立在人格的同一性上。

然而,就像實體和單純物的概念可以保留一樣,人格性的概念(就它是純然先驗的,亦即是主體的統一性而言,此外這個主體不為我們所知,但在它的種種規定中卻有一種通過統覺的無例外聯結)也可以保留;就此而言,這個概念對實踐的應用來說也是必要的和充分的;但是,我們絕不能把它當做我們通過純粹理性的自我認識的擴展來炫耀,這樣的擴展從同一自我的純然概念出發給我們假裝出主體的一種不斷的持存,因為這個概念始終是圍繞自己本身旋轉的,而且不在著眼於綜合知識的任何問題上使我們繼續前進。物質是一種什麼樣的物自身(先驗的客體),這雖然是我們完全不知道的,但儘管如此,物質在被表現為某種外部的東西時,作為顯像的物質的持久性卻畢竟是可以觀察到的。但是,既然在我要不顧一切表象的變遷而觀察純然的「我」時,除了我自己連同我的意識的普遍條件之外,沒有我進行比較的其他相關物,所以對於一切問題,我只能給出同義反覆的回答,因為我把我的概念及其統一性加給了屬於作為客體的我的屬性,預設了人們要求知道的東西。

第四謬誤推理:觀念性

其存在只是作為被給予的知覺的一個原因而被推論出來的東西,具有一種僅僅可疑的實存。

現在,一切外部顯像都具有這樣的性質,即它們的存在不能被直接知覺到,而是僅僅作為被給予的知覺的原因被推論出來。

所以,外感官的一切對象的存在都是可疑的。這種不確定性我稱之為外部顯像的觀念性,而這種觀念性的學說就叫做唯心論,相比之下,認為外感官的對象有一種可能的確定性的主張被稱為二元論。

對先驗心理學的第四謬誤推理的批判

首先我們要檢驗前提。我們能夠有理由來主張,惟有在我們自己裡面的東西才能被直接地知覺到,而且惟有我自己的實存才能是一種純然知覺的對象。因此,在我(如果這個詞是在理智的意義上採用的)之外的一個現實對象的存在絕不是徑直在知覺中被給予的,而是只能作為知覺的外部原因被在思想上附加給作為內感官的一種變狀的知覺,因而被推論出來。因此,笛卡爾也有理由把一切最狹義的知覺限制在「我(作為一個能思維的存在者)在」的命題上。因為顯而易見,既然外部的對象不在我裡面,我就不能在我的統覺中遇到它,因而也就不能在真正說來只是統覺的規定的知覺中遇到它。

因此,我真正說來不能知覺到外部的事物,而只能從我的內部知覺推論到他們的存在,因為我把內部知覺視為結果,某種外部的東西是其最切近的原因。但現在,從一個被給予的結果向一個確定的原因的推論在任何時候都是不可靠的,因為結果可能產生自不止一個原因。據此,就知覺與其原因的關係而言,這原因是內部的還是外部的,因而一切所謂的知覺是否是我們內感官的一種純然遊戲,或者它們是否與作為其原因的外部現實事物相關,這在任何時候都依然是可疑的。至少,後者的存在只是推論出來的,而且要冒一切推理的危險,因為與此相反,內感官的對象(我自己連同我的一切表象)是直接知覺到的,而其實存根本不應受到懷疑。

因此,人們必須不把唯心論者理解成為否定感官的外部對象的存在的人,而是理解成為僅僅不承認這種存在通過直接的知覺被認識到的人,但由此就得出,我們通過一切可能的經驗也永遠不能完全確知外部對象的現實性。

在我按照我們的謬誤推理的騙人的外表展示它之前,我必須首先說明,人們必須區分雙重的唯心論,即先驗的唯心論和經驗性的唯心論。我把一切顯像的先驗的唯心論理解成為這樣一個學術概念,按照它,我們把所有的顯像均視為純然的表象,而不視為物自身;而且根據它,時間和空間只是我們的直觀的感性形式,而不是作為物自身的客體的獨立被給予的規定或者條件。與這種唯心論相對立的,是一種先驗的實在論,它把時間和空間視為某種就其自身而言(不依賴於我們的感性)被給予的東西。因此,先驗的實在論者把外部的顯像(如果人們承認它們的現實性)表現為物自身,它們不依賴於我們和我們的感性而實存,因而按照純粹的知性概念也是外在於我們的。真正說來,這種先驗的實在論者就是後來扮演經驗性的唯心論者的人,而且在他關於感官的對象錯誤地假定,如果它們應當是外部的,就必須就其自身而言無須感官也有其實存之後,就在這一觀點上發現我們感官的一切表象都不足以確定感官對象的現實性了。

與此相反,先驗的實在論者可能是一個經驗性的唯心論者,從而像人們稱謂他的那樣,可能是一個二元論者,也就是說,承認物質的實存,無須超出純然的自我意識,無須假定比我裡面的表象的確定性,從而比cogito, ergo sum〔我思,故我在〕更多的東西。因為既然他承認這種物質、甚至物質內在的可能性僅僅是顯像,這種顯像與我們的感性分開就什麼也不是,那麼,物質在他那裡就只是一種表象(直觀),這種表象叫做外部的,並不是好像它們與就自身而言外部的對象有關似的,而是因為它們使知覺與空間相關,在空間中一切都彼此外在,而空間自己卻在我們裡面。

從一開始,我們就已經宣佈我們是贊同這種先驗的唯心論的。因此,對於我們的學術概念來說,就像我自己作為一個能思維的存在者的存在一樣,根據我們純然的自我意識的見證來假定物質的存在,並由此宣稱這種存在已得到證明,這方面的所有疑慮都沒有了。因為我畢竟意識到我的表象;因此,這些表象和擁有這些表象的我自己都是實存的。但現在,外部對像(物體)純然是顯像,因而也無非是我的一種表象,其對像惟有通過這些表象才是某種東西,與這些表象相分離就什麼也不是。因此,無論是外部事物還是我自己都實存,而且二者都根據我的自我意識的直接見證,區別只是我自己作為能思維的主體,其表象僅僅與內感官相關,而表示有廣延的存在者的表象則也與外感官相關。為了外部對象的現實性,我不需要進行推論,就像在我的內感官的對象(我的思想)的現實性方面一樣;因為在這兩方面,對像無非是表象,其直接的知覺(意識)同時是其現實性的充分證明。

因此,先驗的唯心論者是一個經驗性的實在論者,並承認作為顯像的物質有一種不可以推論出來,但可以直接知覺到的現實性。與此相反,先驗的實在論必然陷入尷尬,並發現自己被迫對經驗性的唯心論作出讓步,因為它把外感官的對象視為某種與感官本身有別的東西,把純然的顯像視為存在於我們之外的獨立的存在者;這樣一來,即使我們對我們關於這些事物的表象有極清楚的表象,也還遠遠不能確定,如果表象實存,則與表象相應的對象也實存;與此相反,在我們的體系中,這些外部事物,即物質,在其一切形狀和變化中都無非是純然的顯像,也就是說,是我們裡面的表象,其現實性是我們直接意識到的。

既然就我所知,一切擁護經驗性的唯心論的心理學家都是先驗的實在論者,所以他們當然完全一貫地行事,非常重視經驗性的唯心論,把它當做人類理性很難使自己擺脫的問題之一。因為事實上,如果人們把外部顯像視為由其對像作為就自身而言存在於我們之外的事物而在我們裡面造成的表象,那就可以看出,除了通過從結果到原因的推理之外,人們不能以別的方式認識這些事物的存在;而這樣一來,那原因究竟是存在於我們裡面,還是存在於我們之外,就必然始終是可疑的了。現在,人們雖然可以承認,某種在先驗意義上可能處於我們之外的東西是我們的外部直觀的原因;但這並不是我們在物質和有形體事物的表象下所理解的對象;因為這些表象都僅僅是顯像,也就是說,是純然的表象方式,它們在任何時候都僅僅存在於我們裡面,它們的現實性如同對我自己的思想的意識一樣,都基於直接的意識。先驗對像無論就內部直觀而言還是就外部直觀而言都同樣是不為人知的。但這裡所說的也不是這種先驗對象,而是經驗性對像;經驗性對像如果在空間中被表現,就叫做外部對象,如果僅僅在時間關係中被表現,就叫做內部對像;但空間和時間二者都只能在我們裡面發現。

然而,由於「在我們之外」這個表述本身帶有一種不可避免的歧義性,它時而意味著作為物自身而與我們有別地實存的某種東西,時而意味著僅僅屬於外部顯像的某種東西。所以,為了使這個概念在後一種意義上,即在關於我們的外部直觀的實在性的心理學問題真正說來被接受的意義上,免除不可靠性,我們就要徑直把經驗性上的外部對像稱為可以在空間中遇到的事物,由此把它們與在先驗意義上叫做外部對象的對像區別開來。

空間和時間雖然是還在一個現實的對象通過感覺規定我們的感官,以便在那些感性的關係下把它表現出來之前,就作為我們的感性直觀的形式寓於我們裡面的先天表象,然而,這種質料的或者實在的東西,這個應當在空間中被直觀的某物,卻必然以知覺為前提條件,不依賴於顯示空間中的某物的現實性的知覺,這個某物就不能通過任何想像力構想或者產生出來。因此,感覺是根據其與感性直觀的這種或者那種方式相關而在空間和時間中表示一種現實性的東西。一旦有感覺被給予(如果感覺被用於一個一般對像而不規定這個對象,它就叫做知覺),就可以通過感覺的雜多性來在想像中構想某種對象,這對像在想像之外在空間和時間中沒有經驗性的位置。這是毫無疑問地確定的;人們盡可以提到快樂與痛苦等感覺,或者也提到外感官的感覺如顏色、熱等等,知覺都是為思維感性直觀的對象而必須首先給出材料所憑借的東西。因此(我們現在只考慮外部直觀),這種知覺表現著空間中的某種現實的東西。因為第一,知覺是一種現實性的表象,就像空間是一種並存的純然可能性的表象一樣。第二,這種現實性是在外感官之前,亦即是在空間中被表現的。第三,空間本身不外是純然的表象;因此,在空間中就惟有在它裡面被表現的東西才能夠被視為現實的(人們必須好好留意這個悖謬卻又正確的命題,即在空間中除了在它裡面被表現的東西之外一無所有。因為空間本身無非是表象;所以,凡是在它裡面的東西,都必須包含在表象中,而除了實際上在空間中被表現的,在空間中也根本沒有任何東西。說一個事物惟有在關於它的表象中才能夠實存,這個命題聽起來當然必定令人覺得奇怪,但在這裡,由於我們與之打交道的事物並不是物自身,而僅僅是顯像,亦即是表象,這個命題就不令人反感了。——康德自注),而反過來,在空間中被給予亦即通過知覺被表現的東西,在空間中也是現實的;因為如果這東西在它裡面不是現實的,亦即不是直接通過經驗性的直觀被給予的,那麼,它也就不能被構想出來,因為人們根本不能先天地認識直觀的實在的東西。

因此,一切外部知覺直接地證明著空間中的某種現實的東西,或者毋寧說是現實的東西本身,就此而言,經驗性的實在論是毫無疑問的,也就是說,空間中有某種現實的東西與我們的外部直觀相應。當然,空間本身連同它的所有作為表象的顯像都在我裡面,但在這個空間中,畢竟仍然有實在的東西或者外部直觀的一切對象的材料,現實地、不依賴於一切構想被給予出來,而且在這個空間中也不可能有某種在我們之外的東西(在先驗的意義上)被給予出來,因為在我們的感性之外的空間本身什麼也不是。因此,最嚴格的唯心論也不能要求人們證明,我們之外(在嚴格的意義上)的對象與我們的知覺相適應。因為即使存在諸如此類的東西,它也畢竟不能被表象和直觀成為在我們之外,因為這是以空間為前提條件的,而作為一個純然表象的空間中的現實性無非就是知覺本身。因此,外部顯像的實在的東西惟有在知覺裡面才是現實的,而且不能以任何別的方式是現實的。

從知覺能夠產生出對象的知識,要麼是通過想像的單純活動,要麼是憑借經驗。而這時,當然會產生對像不與之相適應的虛假表象,而且在這裡,欺騙有時可歸之於想像的幻覺(在夢中),有時可歸之於判斷力的錯誤(在所謂感官的欺騙中)。為了在這裡避開虛假的外表,人們按照如下的規則行事:按照經驗性的規律與一個知覺相聯繫的,就是現實的。然而,無論是這種欺騙還是對這種欺騙的抵制,都既涉及唯心論也涉及二元論,因為這裡只與經驗的形式相關。經驗性的唯心論作為對我們的外部知覺的客觀實在性的一種錯誤的疑慮,對它的反駁已經很充分了;外部知覺直接證明著空間中的一種現實,這個空間雖然就自身而言只不過是表象的純然形式罷了,但就一切外部顯像(外部顯像也無非是表象)而言卻具有客觀的實在性;此外,如果沒有知覺,甚至構想和夢也不可能,因此,我們的外感官就經驗能夠由之產生的材料而言在空間中具有現實的相應對象。

獨斷的唯心論者會是否認物質的存在的唯心論者,而懷疑的唯心論者則會是懷疑物質的唯心論者,因為他把物質視為不可證明的。前者之所以如此,只是因為他相信在一般物質的可能性中發現了種種矛盾;而我們現在還不想與這種唯心論者打交道。關於辯證推理的下一章,將就屬於經驗的聯繫的東西之可能性的概念而言,來介紹處於其內在衝突之中的理性,它也將消除這種困難。但僅僅攻擊我們的主張的根據、宣稱我們相信建立在直接的知覺之上的關於物質存在的勸說並不充分的懷疑的唯心論者,卻就他迫使我們甚至在平常經驗的極微小的進步時都要小心謹慎、不馬上把我們也許只是騙取來的東西當做正當獲得的而納入我們的財產而言,是有益於人類理性的人。唯心論的異議在這裡所造成的好處,如今已是清晰可見了。這些異議極力推動我們,如果我們不想在我們最平常的主張中也糾纏不清的話,就把一切知覺,無論它們叫做內部知覺還是叫做外部知覺,都僅僅視為對依賴於我們感性的東西的一種意識,而把這些知覺的外部對像不是視為物自身,而是僅僅視為表象;我們能夠直接意識到這些表象,正如我們能夠直接意識到任何其他表象一樣;但它們之所以叫做外部表象,乃是因為它們依賴於我們稱為外感官的那種感官;外感官的直觀就是空間,但空間本身畢竟不外是一種內部的表象方式,在其中某些知覺相互聯結起來。

如果我們使外部對像被視為物自身,那就完全不可能理解,由於我們僅僅依據在我們裡面的表象,我們應當如何達到它們在我們之外的現實性的知識。因為人們畢竟不能在自身之外感覺,而只能在自身之內感覺,因此,整個自我意識所提供的無非僅僅是我們自己的種種規定。因此,懷疑的唯心論就迫使我們抓住這惟一留給我們的避難所,即求助於一切顯像的觀念性,這種觀念性我們在先驗感性論中就曾經不依賴於我們當時尚不能預見的這一切後果而闡明過了。如今,如果有人問,據此在靈魂學說中是否惟有二元論才是成立的,回答則是:當然!但只是在經驗性的意義上;也就是說,在經驗的聯繫中,確實有物質作為顯像中的實體被給予外感官,就像能思維的我同樣作為顯像中的實體被在內感官之前給出一樣;而這一範疇把一些規則引入我們的外部知覺的聯繫和內部知覺的聯繫,使它們成為經驗,顯像在這兩方面都必須按照這些規則相互聯結起來。但是,如果人們要像通常發生的那樣擴展二元論的概念,並在先驗的意義上對待它,那麼,無論是它還是與它相對立的精神論為一方,或者唯物論為另一方,都沒有絲毫根據,因為在這種情況下,人們就錯用了自己的概念的規定,把我們根據其自身所是的東西依然未知的對象的表象方式的不同視為這些事物本身的不同。通過內感官在時間中被表現的「我」和空間中在我之外的對象雖然在類上是完全有別的顯像,但由此卻並不被思維成不同的事物。作為外部顯像的基礎的先驗客體和作為內部顯像的基礎的先驗客體,都既不是物質,也不是一個能思維的存在者自身,而是既提供前一類的概念也提供後一類的概念的種種顯像的一個不為我們所知的根據。

因此,如果我們像目前的批判明顯迫使我們做的那樣,忠實地遵循上面確定的規則,即不把我們的問題推進到可能的經驗能夠給我們提供其客體的程度之外,那麼,我們就絕不會突發奇想,要根據我們的感官的對象就其自身而言,亦即無須與感官的關係所可能是的東西來瞭解這些對象。但是,如果心理學家把顯像當做物自身來對待,不管他是作為唯物論者僅僅把物質納入他的體系,還是作為精神論者僅僅把能思維的存在者納入他的體系,還是作為二元論者把二者都作為獨立實存的事物納入他的體系,他都會總是被誤解拖累在關於畢竟不是物自身,而只是一個事物的顯像的東西如何能夠就自身而言而實存的玄想方式上。

根據這些謬誤推理對純粹的靈魂說的總體的考察

如果我們把作為內感官的自然學的靈魂說與作為外感官的對象的自然學的物體說進行比較,那麼,除了在這二者中都能夠經驗性地認識許多東西之外,我們畢竟還發現了這種顯著的區別,即在前一門科學中,許多東西先天地從一個有廣延的、不可入的存在者的純然概念出發就能夠被綜合地認識到,而在前一門科學中,從一個能思維的存在者的概念出髮根本不能先天綜合地認識任何東西。其原因如下:儘管二者都是顯像,但外感官面前的顯像畢竟擁有某種固定的或者常駐的東西,提供一種作為可變的規定之基礎的基底,從而提供一個綜合的概念,亦即關於空間和空間中的顯像的概念,而作為我們的內部直觀的惟一形式的時間卻不擁有常駐的東西,從而僅僅使人認識各種規定的變遷,卻不使人認識可規定的對象。因為在我們稱為靈魂的東西中,一切都處在不斷的流動中,除了(如果人們絕對要如此表述的話)那個單純的「我」之外,沒有任何常駐的東西,而那個「我」之所以是單純的,乃是因為這個表象沒有任何內容,因而也沒有任何雜多性,所以它也顯得是在表現、更準確地說是在表示一個單純的客體。要想有可能實現關於一個能思維的一般存在者的本性的純粹理性知識,這個「我」就必須是一個直觀,它既然在一切思維中(先於一切經驗)都被當做前提條件,就作為先天直觀提供出綜合命題。然而,這個「我」卻不是直觀,正如它不是關於某一個對象的概念一樣,而是能夠伴隨兩種表象,並且就還有某種為一個對象的表象呈現材料的別的東西在直觀中被給予出來而言能夠把兩種表象提升為知識的那個意識的純然形式。因此,整個理性心理學作為一門超出人類理性一切力量的科學就作廢了,而給我們剩下來的就無非是根據經驗的導線來研究我們的靈魂,並堅守在不超出可能的內部經驗能夠展示其內容的範圍之外的問題的限制之內。

但是,儘管它作為擴展的知識不具有任何用途,而且這樣的知識還是由純然的謬誤推理復合而成的,但是,如果它應當被視為無非是對我們的辯證推理,而且是平常的和自然的理性的辯證推理的一種批判的探討的話,人們畢竟還是不能否認它有一種重要的消極用途。

我們為什麼需要一種純然建立在純粹的理性原則之上的靈魂說呢?毫無疑問,主要意圖是為了針對唯物論的危險來保障我們能思維的自我。但是,這是我們已經給出的關於我們能思維的自我的理性概念完成的。因為根據這個概念,遠遠不會還剩下一些懼怕,即如果人們除去物質,一切思維乃至能思維的存在者的實存就會由此被取消,毋寧說它清楚地表明,如果我除去能思維的主體,整個物體世界就必然消逝,因為物體世界無非是我們主體的感性中的顯像和主體的一種表象罷了。