請允許我把我們或者在感性中或者在純粹知性中賦予概念的地位稱為先驗位置。以這樣的方式,對每一個概念根據其應用的不同所具有的這種地位的判斷和按照給所有的概念規定這種位置的規則所作出的分配,就是先驗的位置論;這是一種通過在任何時候都辨別概念本來屬於何種知識能力來縝密地防範純粹知性的僭越使用和由此產生的幻相的學說。人們可以把每一個概念、許多知識歸屬其下的每一個標題稱為一個邏輯的位置。亞里士多德邏輯的位置論就是以此為根據的,學校教師和演說家都能夠使用它,以便在思維的某些標題下,檢查什麼最適合於當前的材料,此外以一種縝密的外貌進行論證或者滔滔不絕地神侃。

與此相反,先驗的位置論所包含的,無非是一切比較和辨別的四個標題,它們之所以有別於範疇,乃是由於通過它們,不是對像按照構成其概念的東西(量、實在性)展現出來,而是先行於物的概念的表象之比較在其一切雜多性中展現出來。但這種比較首先需要有一種反思,也就是說,需要有被比較事物的表象所屬的位置的一種規定,看是知性思維這些表象,還是感性在顯像中給予這些表象。

概念能夠在邏輯上被比較,無須顧慮它們的客體屬於哪裡,是作為本體置於知性之前,還是作為現象置於感性之前。但是,如果我們想借助這些概念進展到對象,那麼,首先就必須有先驗的反思,看它們是哪一種知識能力的對象,是純粹知性的對象還是感性的對象。沒有這種反思,我對這些概念的應用就很不可靠,而且將產生出一些批判的理性並不承認的被以為是的綜合原理,它們所依據的僅僅是一種先驗的歧義,亦即純粹知性客體與顯像的一種混淆。

由於缺乏這樣一種先驗的位置論,從而為反思概念的歧義所迷惑,著名的萊布尼茨建立起一個理智的世界體系,或者毋寧說相信只要把一切對象與知性及其思維的抽像形式概念進行比較,就能認識事物的內在性狀。我們的反思概念表給我們帶來了意想不到的好處,把他的學說體繫在一切部分中的特徵、同時把這種獨特的思維方式無非是建立在誤解之上的主要根據,都展現在眼前。他僅僅通過概念來對一切事物進行相互比較,並且除了知性把自己的純粹概念彼此區分開來所憑借的差異性之外,自然而然沒有發現任何別的差異性。至於感性直觀的那些自身就帶有獨特差異的條件,他並不看做是源始的;因為感性對他來說只不過是一種模糊的表象方式,不是表象的一種特殊來源;顯像對他來說是物自身的表象,儘管按照邏輯形式與憑借知性的知識有別,因為表象由於通常缺乏分析而導致附帶的表象與概念的某種混淆,而知性則知道怎樣把它們與概念隔離開來。一言以蔽之:萊布尼茨把顯像理智化,就像洛克按照自己的理智論(如果允許我使用這些術語的話)的體系把知性概念一起感性化,也就是說,把知性概念說成無非是經驗性的概念或者抽像的反思概念一樣。這兩位偉大人物不是在知性和感性中尋找表象的兩種截然不同、惟有在結合中才能對事物作出客觀有效的判斷的來源,而是每一個人都僅僅抓住二者中的一個,在它們看來這一個直接地與物自身相關,而另一個的所作所為則只不過是使前者的表象混亂或者有序罷了。

據此,萊布尼茨僅僅在知性中對作為一般物的感官對像進行相互比較。第一,就它們應當被知性判斷為同一的或者差異的而言。因此,既然他眼前只有它們的概念,而沒有它們在直觀中——對像惟有在直觀中才能被給予——的地位,並且完全置這些概念的先驗位置(無論客體應列入顯像,還是應列入物自身)於不顧,所以結果就只能是,他把自己僅僅適用於一般物的概念的不可辨別者的原理也延用到感官的對象(mundus phaenomenon〔作為現象的世界〕),而且相信由此給自然知識造成了不小的擴展。的確,當我就其一切內部規定來認識作為一個物自身的一滴水時,如果諸如此類的一滴水的整個概念與另一滴水是同一的,那麼,我就不能讓這滴水被視為與另一滴水有差異。但是,如果它是空間中的顯像,那麼,它就不僅在知性中(在概念下)有其位置,而且在感性的外部直觀中(在空間中)也有其位置;而在這裡,就事物的內部規定而言,物理的位置是完全無所謂的,一個位置b能夠接受一個與位置a上的另一個事物完全相似和相等的事物,就像該事物與另一事物非常有內部差異時那樣。位置的差異不僅無須進一步的條件就獨自使作為顯像的對象的多和區別成為可能,而且還使之成為必然。因此,那個表面的規律不是自然的規律。它只不過是通過純然的概念對事物進行比較的一個分析的規則。

第二,諸般實在性(作為純然的肯定)在邏輯上絕不相互牴觸,這條原理是概念關係的一個完全真實的命題,但無論是就自然而言,還是在任何地方就某一個物自身(對這個物自身我們(此處刪去了第一版中的「根本」一詞。——譯者注)沒有任何概念)而言,都沒有絲毫意義。因為凡是在A-B=0的地方,也就是說,凡是在一個實在性與另一個實在性在一個主體中相結合而一個抵消另一個的結果的地方,都有實在的牴觸;這是自然中的一切障礙和反作用不斷地呈現在眼前的東西,儘管如此,這些障礙和反作用既然以力為依據,就必須被稱為realitates phaenomena〔作為現象的實在性〕。一般力學甚至通過立足於方向的相反而能夠在一條規則中先天地說明這種牴觸的經驗性條件這是實在性的先驗概念根本一無所知的條件。儘管萊布尼茨先生並沒有以一條新原理的排場來宣佈這一命題,但他畢竟曾利用它來作出新的斷言,而他的後繼者們則明確地把它納入到自己的萊布尼茨—沃爾夫體系中去。根據這一原理,例如,一切罪惡都無非是受造物的限制的後果,也就是說,是否定性,因為否定性是惟一與實在性相牴觸的東西(在一般事物的純然概念中也確實如此,但在作為顯像的事物中就不是這樣了)。同樣,他的信徒們認為,把一切實在性結合在一個存在物中而不會有某種令人擔憂的牴觸,這不僅是可能的,而且也是自然而然的,因為他們只知道矛盾的牴觸(通過這種牴觸,一個事物的概念本身被取消),卻不知道相互損害的牴觸;在這裡,一個實在根據抵消另一個實在根據的結果,對此我們惟有在感性中才發現向我們展示這樣一種牴觸的條件。

第三,萊布尼茨的單子論,除了這位哲學家僅僅在與知性的關係中表現內部和外部的區別之外,沒有別的任何根據。一般而言的實體必須具有某種內在的東西,因此這種東西沒有任何外部的關係,從而也沒有復合。所以,簡單的東西就是物自身的內在東西的基礎。但是,實體狀態的內部東西不能在於位置、形狀、接觸或者運動(這些規定都是外部關係),因此,除了我們內在地規定我們的感官所憑借的狀態之外,也就是說,除了表象的狀態之外,我們不能把其他任何內部狀態賦予實體。這樣,單子也就被了結了,它們據說構成整個宇宙的基本材料,但它們的行動力卻僅僅在於它們本來僅僅在自身中起作用所憑借的表象。

但正因為此,他的實體相互之間可能的共聯性的原則就必須是一種前定的和諧,並且不能是一種物理的影響。原因在於,由於一切都只是內在的,也就是說,只涉及其表象,所以一個實體的表象的狀態就根本不能與其他實體的狀態有任何有效的聯結,而是必須有第三個全都影響所有實體的原因來使它們的狀態彼此相應,雖然不是由於偶然的、在任何個別的場合都特別合適的援助(systema assistentiae〔援助體系〕),而是由於一個對一切實體都有效的原因之理念的統一性,這些實體必然在這種統一性中按照普遍的規律全都獲得其存在和持久性、從而也獲得相互之間的彼此相應。

第四,他在自己關於時間和空間的著名體系中,把感性的這些形式理智化了;這一體系也只不過是源自對先驗反思的同一種錯覺。如果我想用純然的知性來表現事物的外部關係,那麼,這只能借助它們的交互作用的概念來進行,而如果我應當把同一個事物的一個狀態與另一個狀態聯結起來,那麼,這就只能在根據和後果的秩序中來進行。因此,萊布尼茨就把空間設想為種種實體的共聯性中的某種秩序,把時間設想為種種實體的各種狀態力學性的繼起。但是,二者看起來自身所具有的獨特的和不依賴於事物的東西,他歸之於這些概念的混亂,這種混亂使得是力學關係的純然形式的東西被視為一種獨立的、自存的、先於事物本身的直觀。因此,空間和時間就是物(實體及其狀態)自身聯結的理知形式。但事物是理知的實體(substantiae noumena〔作為本體的實體〕)。儘管如此,他仍要使這些概念對顯像有效,因為他不承認感性有其自己的直觀方式,而是在知性中尋找對象的一切表象,乃至經驗性表象,留給感官的無非是弄亂和歪曲知性的表象這些可鄙的工作。

但是,即便我們能夠通過純粹知性關於物自身綜合地說些什麼(儘管如此這卻是不可能的),這也畢竟根本不能與顯像相關,顯像並不表現物自身。因此,在這後一種場合裡,我將不得不在先驗反思中,任何時候都僅僅在感性的條件下比較我的概念,而這樣,空間和時間就不是物自身的規定,而是顯像的規定:物自身可能是什麼,我不知道,也不需要知道,因為畢竟除了在顯像中之外,一個事物永遠不能以別的方式呈現給我。

我也這樣來處理其餘的反思概念。物質是substantia phaenomenon〔作為現象的實體〕。內在地屬於物質的東西,我在物質佔據的空間的所有部分中、在物質所發揮的一切作用中去尋找,而這些作用當然只能永遠是外部感官的顯像。因此,我所擁有的雖然不是任何絕對內在的東西,而是相對內在的東西,其本身又是由外部關係所構成。但是,物質的在純粹知性看來是絕對內在的東西,只不過也是一種怪想;因為物質在任何地方都不是純粹知性的對象;而能夠是我們稱為物質的這種顯像之根據的先驗客體,則是一種純然的某物,即使有人能對我們說出來,我們也根本不知道它是什麼。因為除了在直觀中帶有一種與我們的語詞相應的東西的那種東西之外,我們不能理解任何東西。如果抱怨說,我們根本不洞識事物內在的東西,其意思無非是說:我們通過純粹知性不理解對我們顯現的事物自身能夠是什麼;那麼,這些抱怨就是完全不正當和不合理的;因為它們希望的是,人們不用感官就能夠認識、從而直觀事物,所以我們就應當有一種不僅在程度上、而且在直觀和方式上與人類知識能力全然不同的知識能力,從而應當不是人,而是我們自己也不能說出是否可能、更不能說出什麼性狀的存在物。顯像的觀察和分析使人深入到自然的內部,人們無法知道這隨著時間將推進到什麼地步。但是,儘管這一切,即使整個自然都對我們昭然若揭,我們也畢竟永遠不能回答那些超出自然的先驗問題,因為(「因為」在第一版中為「而且」。——譯者注)以不同於我們的內感官的直觀的另一種直觀來觀察我們自己的心靈,這還從來未被給予我們。而我們的感性之起源的秘密,就在我們的心靈裡。我們的感性與客體的關係,以及這種統一性的先驗根據是什麼,都毫無疑問隱藏得太深,以至於我們這些甚至對於我們自己也只有通過內感官來認識,從而是當做顯像來認識的人,不能使用我們的探究的一種如此不適用的工具,來發現總是又不同於我們畢竟樂意探究其非感性原因的顯像的某種東西。

使得從純然的反思行動出發對各種結論所做的這種批判變得有用的乃是:它清晰地闡明了關於人們僅僅在知性中相互比較的對象所做的一切結論都毫無意義,同時證實了我們主要提醒的東西:儘管顯像不作為物自身包括在純粹知性的客體中,但它們畢竟是我們的知識具有客觀的實在性的惟一對象,也就是說,在這裡有直觀來符合概念。

當我們僅僅在邏輯上作出反思時,我們是在知性中僅僅把我們的概念相互進行比較,看兩個概念是否包含相同的東西,二者是否矛盾,某種東西是內在地包含在概念中,還是附加給概念的,二者中哪一個應被視為被給予的,哪一個只應被視為思維被給予概念的方式。但是,如果我把這些概念應用於一般的對象(在先驗的意義上),而不進一步規定該對象是感性直觀的對象還是理智直觀的對象,那麼就馬上表現出限制(不從這一概念出發),這些限制將扭轉一切經驗性的應用(我現在的詮釋是:「但是,如果我把這些反思概念應用於一般的對象……,那麼就馬上表現出限制,這些限制禁止我們超出一個作為一般物的對象的這個概念,——就這樣一個一般對像而言,例如只有(就其存在來說)同任何與它不同的東西都沒有任何關係的東西,才是內在的(B321)——,因而結果是與反思概念的一切經驗性應用,也就是說與其在經驗對像上的一切運用都對立的東西,由此扭轉一切經驗性的應用」(B319—324)。——科學院版編者注) ,並恰恰由此而證明,一個對像作為一般的物,其表象不僅僅是不充分的,而且沒有對它的感性規定並獨立於經驗性的條件,它就是自身相互牴觸的,因而人們要麼必須抽掉一切對像(在邏輯中),要麼如果人們承認一個對象,就必須在感性直觀的條件下思維它,從而理知的東西將要求我們所不具有的一種完全特殊的直觀,並且如果沒有這種直觀對我們來說就什麼也不是,但與此相反,顯像也不可能是對像自身。因為當我僅僅思維一般的物時,外部關係的差異當然不能構成事物本身的差異,而是毋寧說以後者為前提條件,而當一物的概念與他物的概念根本沒有內在的區別時,我就在不同的關係中設定同一個事物。此外,通過把一個純然的肯定(實在性)附加給另一個肯定,當然增加了積極的東西,而沒有從它抽去或者取消任何東西;因此,一般事物中實在的東西並不相互牴觸,等等。

※ ※ ※

如我們已經指明的那樣,反思的概念由於某種誤解而對知性的應用有這樣一種影響,以至於它們竟能夠誘使所有哲學家中最具洞察力的一位得出自以為的理智知識體系,這種體繫在沒有感官參與的情況下就去規定自己的對象。正是因此緣故,對這些概念的歧義在導致錯誤原理方面的迷惑人的原因作出闡明,就具有重大的效用,從而可靠地規定和確保知性的界限。

人們雖然必須說:普遍地屬於一個概念或者與它矛盾的東西,也屬於包含在該概念之下的所有特殊的東西(dictum de Omni et Nullo〔斷定任一物和無一物〕);但是,把這條邏輯原理改變為:不包含在一個普遍的概念之中的東西,也不包含在處於這個概念之下的特殊概念之中,那就是荒唐的事情了;因為這些概念之所以是特殊概念,乃是由於它們在自身中所包含的多於在普遍概念中所思維的東西。然而,萊布尼茨的整個理智體系畢竟確實是建立在後面這條原理之上的;因此,它與這條原理以及從這條原理產生的一切知性應用中的含混性一損俱損。

不可辨別者的命題本來根據以下前提條件:如果在一般事物的概念中沒有發現某種區別,那麼在事物本身中也不會遇到這種區別;因此,一切並非已經在其概念中(根據質或者量)彼此有別的事物,都是完全同一的(numero eadem〔在數字上同一的〕)。但是,由於就某個事物的純然概念而言,一種直觀的諸多必然條件已經被抽掉了,所以通過一種奇特的草率,被抽掉的東西就被視為到處都不能遇到,並且除了在其概念中包含的東西之外,不承認事物有任何東西。

一立方尺的空間的概念,無論我在何處以及如何經常地思維它,自身都是完全同一的。然而,兩個立方尺在空間中則純然由於其位置而有別(numero persa〔在數字上有別的〕);這些位置乃是直觀的條件,在其中這一概念的客體被給予,但它們卻不屬於概念,而是屬於整個感性。同樣,在一個事物的概念中,如果沒有任何否定的東西與一種肯定的東西結合在一起,就根本沒有任何牴觸,而純然肯定的概念在聯結中也根本不會造成任何抵消。但是,在其中有實在性(例如運動)被給予的感性直觀中,就有在一般運動的概念中被抽掉的條件(相反的方向),這些條件使得一種牴觸成為可能,這種牴觸當然不是邏輯的,也就是說,是從純然積極的東西出發使一個無=0成為可能;而且人們不能說:一切實在性之所以彼此一致,乃是因為在它們的概念中間沒有發現任何牴觸。(如果在這裡想利用常見的遁詞,即至少realitates noumena〔作為本體的實在性〕並不能彼此起相反的作用,那麼,人們就必須舉出諸如此類的純粹且無感性的實在性的一個實例,以便理解預設這樣的實在性究竟是表現某種東西還是什麼也不表現。但是,實例只能從經驗中取得,經驗永遠只能呈現phaenomena〔現象〕,而這樣一來,這一命題的意思就無非是:僅僅包含肯定的概念不包含任何否定的東西;這是一個我們從未懷疑過的命題。——康德自注)按照純然的

概念,內在的東西是所有關係或者外部規定的基底。因此,如果我抽掉直觀的一切條件,並僅僅限於一般物的概念,就能抽掉一切外部關係,而且儘管如此仍必然存留某種東西的概念,這種東西根本不意味著關係,而是意味著純然內在的規定。在這裡,看起來可以得出:在任何事物(實體)中都有某種絕對內在並先行於一切外在規定的東西,因為它首先使外部規定成為可能;從而這一基底就是某種自身不再包含任何外部關係的東西,所以是單純的(因為有形體的事物畢竟始終只不過是關係,至少是彼此外在的各部分的關係);而由於除了通過我們的內感官作出的規定之外,我們不知道任何絕對內在的規定,所以這一基底不僅是單純的,而且也(根據與我們的內感官的類比)是通過表象被規定的,也就是說,一切事物本來都是單子,或者是具有表象的單純存在物。如果除了一般事物的概念之外,沒有更多的東西屬於外部直觀的對象惟在其下才能被給予我們,而純粹概念抽掉了的那些條件,上述一切也就會具有其正確性。因為在這裡表現出,空間中的一種持久的顯像(不可入的廣延)可能包含的純粹是關係,根本不是絕對內在的東西,儘管如此卻是一切外部關係的第一基底。僅僅憑借概念,沒有內在的東西,我當然就不能思維任何外在的東西,之所以如此,恰恰是因為關係概念畢竟絕對以被給予的事物為前提條件,而且沒有後者就是不可能的。但是,既然在直觀中包含著根本不蘊涵在一般事物的純然概念中的某種東西,而且這種東西展示出純然通過概念根本不會被認識的基底,也就是說,展示出一個空間,這個空間連同它所包含的一切都由純粹形式的或者亦由實在的關係構成,所以我不能夠說:由於沒有一種絕對內在的東西就不能通過純然的概念表現任何事物,所以即便是在包含於這些概念之下的事物本身中,以及在它們的直觀中,都沒有任何不以某種絕對內在的東西為基礎的外在東西。因為如果我們抽掉直觀的所有條件,那麼,在純然的概念中給我們留存的東西,當然就無非是一般內在的東西及其相互關係,外在的東西惟有通過它們才是可能的。但是,這種僅僅基於抽像的必然性,就在直觀中以這樣一些表示純然的關係、卻不以某種內在的東西為基礎的規定被給予的事物而言,是不成立的,之所以如此,乃是因為這些事物並不是物自身,而僅僅是顯像。無論我們就物質而言知道什麼,都純粹是關係(我們稱為物質的內在規定的東西,僅僅是相對地內在的);但在它們裡面,有一些獨立的和持久的關係,通過它們給予我們一種確定的對象。至於如果我抽掉這些關係,就根本不能進一步思維任何東西,這並不排除一個作為顯像的物的概念,也不排除一個抽像的對象的概念,但卻排除一個按照純然的概念可規定的對象的所有可能性,也就是說,排除一個本體的所有可能性。當然,一個事物應當完全由關係構成,這聽起來令人生疑,但這樣一個事物也是純然的顯像,根本不能通過純粹的範疇被思維;它甚至在於一般的某物與感官的純然關係之中。同樣,如果從純然的概念開始,則除了一個事物是另一個事物中的種種規定的原因之外,人們絕不能以其他方式思維抽像事物的關係;因為這就是我們關於關係的知性概念。然而,既然我們在這種情況下抽掉了一切直觀,所以雜多能夠彼此規定自己的位置的整個方式,亦即感性的形式(空間)就消失了,但空間畢竟先行於一切經驗性的因果性。

如果我們把純然理知的對象理解為無須任何感性的圖型、通過純粹的範疇就被思維(康德在其手寫樣書中改進為:被我們認識(《康德〈純粹理性批判〉補遺》,第CL條)。這個改進提供了惟一可能的解釋,因為我們現在眼前的文本包含著與關於一般的和自在的物是純粹知性的對象之學說的一個明顯的矛盾,並與B342對這一思想的進一步闡述形成對照。儘管如此,我不敢做出改動:一是因為編者不可以比康德自己更康德;二是因為有必要保持把這一章與在我們的文本中緊接前面的關於現象和本體的一章分開的差異。——科學院版編者注)的那些事物,那麼,諸如此類的對象就是不可能的。因為我們一切知性概念的客觀應用的條件,只不過是我們的感性直觀的方式,通過這種方式對像被給予我們,而如果我們抽掉這種方式,這些概念就與任何客體都沒有關係了。即使人們想假定一種不同於我們的這種感性直觀的直觀方式,我們的思維功能就這種直觀而言也畢竟沒有絲毫意義。如果我們把上述對像僅僅理解為一種非感性直觀的對象,我們的範疇雖然確實不適用於它們,因而我們對它們根本不可能在某個時候擁有知識(既沒有直觀也沒有概念),但這種純然消極意義上的本體卻畢竟是必須予以承認的:因為它們無非是意味著,我們的直觀方式並不關涉所有的事物,而是僅僅關涉我們的感官的對象,所以它的客觀有效性是受到限制的,由此就為某種別的直觀、從而也為作為其客體的事物留下了餘地。但在這種情況下,一個本體的概念就是或然的,也就是說,是一個我們既不能說它可能也不能說它不可能的事物的表象,因為除了我們的感性直觀之外,我們根本不知道什麼直觀方式,而除了範疇之外,也根本不知道什麼概念方式,但二者中沒有一種適用於感性之外的對象。因此,我們還不能積極地把我們思維對象的領域擴展到我們的感性的條件之外,並且認定在顯像之外還有純思維的對象亦即本體,因為這樣的對象沒有可陳述的積極意義。就範疇而言,人們必須承認單憑它們還不足以形成物自身的知識,沒有感性的材料它們就會是知性統一性的純然主觀的形式,但卻沒有對象。思維雖然就自身而言並非感官的產物,就此而言也不受感官的限制,但並不因此就馬上無須感性的幫助而具有自己的純粹的應用,因為在這種情況下它並沒有客體。人們也不能把本體稱為這樣一種客體;因為本體指的是一種完全不同於我們的直觀的直觀和一種完全不同於我們的知性的知性的對象的或然概念,因而這種概念本身就是問題。因此,本體的概念並不是一個客體的概念,而是不可避免地與我們感性的限制相關聯的課題,即是否可能存在有與我們感性的那種直觀完全脫離的對象;這是一個只能不確定地回答的問題,也就是說:由於感性直觀不能不加區分地關涉一切事物,所以就為更多的不同對像留下了餘地,因而不能絕對地否定這些對象,但由於缺少一個確定的概念(因為沒有範疇適用於此),也不能斷定它們是我們知性的對象。據此,知性為感性設置界限,但並不因此就擴展它自己的領域,而當它警告感性不要僭妄關涉物自身,而是僅僅關涉顯像時,它是在思維對像自身,但只是把它當做先驗的客體,這個先驗的客體是顯像的原因(因而本身不是顯像),而且既不能被設想為量,也不能被設想為實在性,也不能被設想為實體等等(因為這些概念總是要求感性的形式,它們在其中規定一個對像);因此,是否可以在我們裡面或者在我們外面發現這個先驗的客體,它是否會與感性同時被取消,或者如果我們除去感性,它是否還會存留,這是完全未知的。如果我們想把這種客體稱為本體,乃是因為它的表象不是感性的,那麼,我們可以隨意行事。但是,既然我們不能把我們的知性概念的某一些運用在這上面,所以這種表象對我們來說仍然是空的,而且除了標出我們的感性知識的界限、留下一個我們既不能憑借可能的經驗也不能憑借純粹的知性填充的空間之外,沒有任何用處。

因此,這種純粹知性的批判不容許在能夠作為顯像呈現給它的對象之外,再創造一個新的對象領域,並且岔入到理知的世界,甚至連岔入到它們的概念也不容許。以極明顯的方式誘人至此、雖然不能予以辯解但實可原諒的錯誤在於:違背知性的規定而使知性的應用成為先驗的,而對象亦即可能的直觀則必須符合概念,但卻不是概念必須符合可能的直觀(而概念的客觀有效性卻是僅僅依據可能的直觀的)。但這種錯誤的原因又是:統覺以及隨同統覺的思維,先行於表象一切可能的確定秩序。因此,我們思維一般的某物,並一方面以感性的方式規定它,但另一方面又畢竟把普遍的、抽像地表現出來的對象與直觀它的這種方式區分開來;於是,給我們剩下來的就是僅僅通過思維來規定它的方式了,這種方式雖然是沒有內容的純然邏輯形式,但儘管如此卻在我們看來是客體自身實存(本體)、不顧及被限制在我們的感官之上的直觀的一種方式。

※ ※ ※

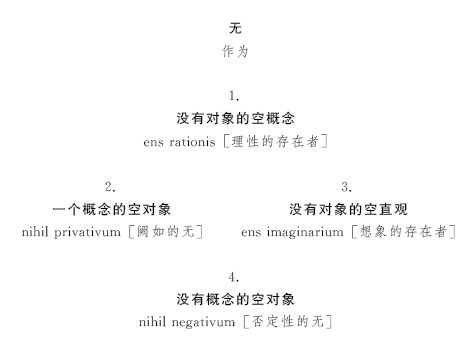

在結束先驗分析論之前,我們還必須補充幾句話,它們自身雖然不見得特別重要,但對於體系的完整來說卻是必需的。人們習慣於由以開始一種先驗哲學的最高概念,通常是可能的對象與不可能的對象的劃分。但是,既然一切劃分都以一個被劃分的概念為前提條件,所以就必須指定一個更高的概念,而這個概念就是一個一般對象的概念(或然地認定,未決定它是某物還是無)。由於範疇是與一般對像相關的惟一概念,所以區分一個對象是某物還是無,要按照範疇的次序和指導進行。

1.與「一切」、「諸多」和「一個」這些概念對立的,是取消一切的概念,亦即無一,這樣,一個根本沒有可指定的直觀與之相應的概念,其對象就等於無,也就是說,是一個沒有對象的概念,例如本體,它們不能被列入可能性之中,儘管也不因此就必須被說成是不可能(ens rationis〔理性的存在者〕),或者如某些新的基本力,人們思維它們,儘管並不矛盾,但也是脫離出自經驗的實例被思維的,因而不必列入可能性之中。

2.實在性是某物,否定性是無,也就是說,是一個關於對像之缺乏的概念,如陰影、冷(nihil privativum〔闕如的無〕)。

3.沒有實體的直觀的純然形式自身不是對象,而是對像(作為顯像)的純然形式的條件,例如純粹空間和純粹時間,它們雖然作為直觀的形式是某物,但本身卻不是被直觀的對象(ens imaginarium〔想像的存在者〕)。

4.一個自相矛盾的概念,其對象是無,因為該概念是無,是不可能的東西,例如兩條邊的直線圖形(nihil negativum〔否定性的無〕)。

因此,無的概念的這種劃分表必須安排如下(因為某物的與之平行的劃分乃由它得出):

可以看到,思想物(第1)與非物(第4)被區別開來,乃是由於前者不可被列入可能性之中,因為它只不過是虛構(儘管不是自相矛盾的虛構)罷了,而後者則是與可能性對立的,因為該概念甚至取消自身。但二者都是空概念。與此相反,nihil privativum〔闕如的無〕(第2)和ens imaginarium〔想像的存在者〕(第3)都是概念的空材料。如果光不被給予感官,人們就不能表現黑暗,而如果沒有廣延的存在物被知覺到,人們就不能表現空間。無論是否定性,還是直觀的純然形式,沒有一種實在的東西就都不是客體。