波斯人的蘇非主義

蘇非主義是偉大的雅利安文化在東方的又一道燦爛的光華,是東方的又一團真正的哲學聖火。毫無疑問,那種引導著東方人趨向哲學和宗教中的精神生活和理想主義的戒律,賦予了蘇非主義某種非凡的、西方人幾乎一無所知的力量。

儘管我不想論及中東哲學,但我卻不能忽視波斯(今天的伊朗)的蘇非哲學,這是因為,波斯人與我們發源於同一個古代大家庭,他們是一個獨具特色的分支。而且,更重要的原因在於,波斯人的哲學源於最古老的吠陀思想,並且他們在悠久的遊牧生活中一直把吠陀智慧之光通過一系列朦朧的觀念保留下來。這可以在他們的先知瑣羅亞斯德的學說中窺見一斑。

有關波斯人的宗教及其經典《阿維斯塔》(《波斯古經》)的文章,我一直沒有寫的打算,這是因為,它們算不上是真正的哲學。它們的高深之處在於道德訓誡方面,這方面的內容幾乎就是吠陀的翻版,只有東方的專家學者才能分清它們之間的區別。《吠陀書》與《阿維斯塔》在語言方面比任何有親緣關係的民族的語言都有更大的相關性,甚至可以說成是一種語言的兩種方言。我認為,瑣羅亞斯德主義和米斯拉崇拜值得深入研究。

至於穆罕默德教義,除了它在蘇非教徒中間的傳播與發展外,本書不打算過多地予以介紹。但是,我要指出,如果說世界上還有一部書是值得對宗教和社會組織學感興趣的人們認真研究的,那應該是這部「上帝的統一體」(統一神靈)的偉大的宣言——《古蘭經》了。《古蘭經》算不上是一部哲學著作。但是,既然這是一種我們以後將更多接觸到的信仰,我們就必須瞭解並尊敬它。

「那仁愛慈悲、富於同情心的上帝,他即是永恆。他並不產生什麼也不被產生。沒有任何人能與他相提並論。」

這話就像一通震動天地的戰鼓。然而,在波斯,就像是從伊斯蘭的土地上長出了一株帶刺的玫瑰,並由這種神秘主義孕育出了一種全面地深刻地影響波斯人的生活和藝術的哲學。通過莫臥兒1王朝的波斯文化,印度人的藝術觀及其生活觀,發展成一種高深的哲學思想——波斯的蘇非主義。

伊斯蘭教對波斯的入侵極大地限制了波斯人,2那是一種通過鐵腕統治樹立起來的信條。

波斯人並不完全贊同吠檀多主義的那些極為大膽的觀念。但在兩國的密切交往中,波斯人在吠檀多主義中發現了一種足以在一個東方君主統治下的帝國中抵制那種嚴苛的閃米特信仰的觀念。波斯人從印度學到了:神們是可以超越的。雖然穆罕默德已經帶領他們在這條路上走了很遠,然而,伊斯蘭並沒有自己的神靈,沒有形成特殊的內部聯結的紐帶——那種神靈賦予人類的神性,並以一種超越於君臣父子關係之上的,交融互愛之情,而表現為某種只有施愛者和被愛者的統一體。

這是思想史以及伊斯蘭教歷史上最引人興趣的一章。蘇非主義成為一種生活哲學,它極其深刻地影響了波斯人的文學和藝術,並結出了豐富多彩的纍纍碩果,諸如歐瑪爾·海亞姆3的魯拜體四行詩4和捷拉爾鄔丁以及阿克巴5時代的傑出詩人弗塞的極富激情的抒情詩等等。研究亞洲思想絕不能無視蘇非主義的存在,也絕不能忽視它對印度的影響。

「蘇非」(Sufi)這個詞,在阿拉伯語詞根中的原義是指羊毛,後來在漫長的歷史演進過程中人們選擇了它,用它來表示某種高深的神秘思想。

蘇非主義認為人類的心理存在著無限的等級層次上的區別,但總體而言卻與神沒有什麼不同。人類的心理隸屬於無限整體,並將最終被納入這個整體。他們認為,上帝存在於宇宙間的一切物質和精神之中,因而將我們與盡善盡美的上帝聯繫起來的那種愛才是宇宙中惟一真實的愛,除此之外,其他的愛都不過是夢幻。永恆無始無終,其目標就是福音。除了心靈或靈魂,沒有其它的真實存在;俗世稱作物質實體的東西只是幻覺,轉瞬即逝,因此,除了將我們與上帝結合起來的那種愛,其他一切愛都不值一提;而且,即使是這種與天堂之美和神聖之愛悲傷的分離,也會令人恍惚,令我們想起了久已被遺忘的真理。在這裡,我引用一段有關神靈的影響及本能的英語詩歌:

傾聽,哦傾聽,

讓你那深藏的靈魂砰然而動,

我們的聲音在地獄中把你追尋,

哦,那失去的惟一的愛。

對虛幻的愛的渴慕排斥了你,

消耗了你的活力。

甜蜜的理想在你身邊消逝,

又從我們這裡興起。

在你的音樂中,

我們的小小的哀怨,

從你的耳邊飄過。

一切秉賦都只會讓你憶起先知,

還有那片無言的失落。

基督教和對聖約翰《使徒傳》造成深刻影響的新柏拉圖主義,它們的涓涓溪流匯成了一條充滿激情的信仰之河,對印度穆斯林也產生了類似的影響,形成了某種迷人的、蘇非主義式的結果,這不僅體現在激情的美好詩文中,還體現在那些可以作為莫臥兒王朝典範的偉大藝術中。

第一位著名的蘇非教徒是一位叫拉比婭的婦女。她逝世於穆斯林紀元開始後的一個半世紀。她對所崇敬的神靈那種癡迷狂熱的激情,被人們當作傳奇故事傳頌著。

她宣稱:通過把發現的所有其他東西都歸屬於「他」的方法,獲得了與上帝的溝通。她渴望認識上帝,想盡一切辦法去接近,終於聽到了自己內心的聲音、得到了回答:

「拉比婭,你聽說過沒有?當摩西遇見上帝時,所見到的只是崇高威嚴的上帝的聖像的塵屑落到了山巔,就把那山變成了碎片?所以,你應該感到滿足,以我的名義。」

當有人問起她是怎樣獲得這種神啟時,她回答說:「別的人也許是通過某種方式方法而獲得的,但我卻既沒有方式,也沒有方法。」

她像一隻飛蛾,將全部的生命都投進那神火之中。有一次,她病倒了,兩位著名神學家來到她的病榻前,其中的一位說:「她的祈禱很不虔誠,因為她不能忍耐懲罰和責罵。」

另一個則說:「她不能化痛苦為喜悅,怎麼會虔誠祈禱呢?」

拉比婭情緒激動地衝他們說:「認識了上帝卻畏懼懲誡的人,怎麼可能虔誠呢?」

她的這種精神在薩蒂、魯米和捷拉爾鄔丁的音樂中生根發芽。

詩歌的翅膀浴天火而更添色彩,她展開色彩絢麗的翅膀飛向太陽,使那些仍然徘徊在世俗世界,念念不忘以滿懷畏懼與崇敬去接近神靈的人們膽戰心驚。此外還有另外一個畏懼,即縱情於聲色,可能會把肉體引向世俗的享樂,而不是把靈魂引向那超越世俗永恆存在的極樂世界。沒有什麼能夠抑制蘇非教徒們的執著之情。他們的愛就像滾滾江河一樣迅猛湧流,不可阻擋。

他是那麼偉大,那麼光榮!他擦亮了我們的眼睛,剝去了外在世界光怪陸離的、混淆視聽的形式的帷幕!

印度的苦行僧繼承了這些人的衣缽。而在中東,那些跳著令人頭暈目眩、瘋狂的旋轉舞蹈的蘇非派托缽僧們則全都是靈魂與精神狂喜地奔向上帝的代表。在印度和波斯,傑出的聖徒和偉大的詩人就出自這些人當中。

他們承認他們的所見所聞,所經歷、體驗的一切,都是難以言表的。在薩蒂的想像——在他所作的一幅畫中——一位「惟一」的熱戀情人從天國花園中採了許多神花,它們異香濃郁,沁人心脾,令他頭暈目眩,難以自持,於是手中的神花掉落了。這些充滿靈氣的花,一落到俗世的地上,立刻就枯了。他怎麼可能把這樣的神聖之物與別人共享?他又如何能將他的所見所聞說出來?

《美斯納烏》的作者捷拉爾鄔丁,在談到自己這部著作時說:「其中有許多古怪、離奇的故事,許多優美的格言和寓意深刻的暗示,這是一條通神的路,一座虔誠者的花園。這本書中有信仰的根基,詳述了知識的奧秘。」

以戒律森嚴著稱的伊斯蘭教將這本書當作僅次於《古蘭經》的聖典。穆罕默德是不是會承認這些後來才發展起來的學說,這一點就不得而知了。穆罕默德更重視伊斯蘭信仰的外在形式而很少關注其內在精神。「只須記住仁慈的真主安拉,不要企圖捉摸他的實體和本性」這是他的根本教義。

蘇非教徒創造出了他們自己獨有的密碼體系。這種密碼可以於許多波斯古詩來翻譯和解釋,並且通過這些翻譯和解釋這些詩歌中的大多數的內在含義得到了恢復。這種密碼揭示了某些西方世界也有所瞭解的詩歌的真實面目。蘇非教徒們是些沉醉不醒者——他們被上帝而不是被酒精麻醉了。

根據這個密碼,「睡眠」的意思是深深的沉思。「芳香」則意味著神靈出現。「親吻」和「擁抱」的意思是與上帝之愛合而為一。「偶像崇拜者」並不是指異教徒而是指那些處在較低進化水平,因而不能認識萬能上帝的人們,以及那些把真主安拉視為人格神和最高造物主的人們。「酒」同精神同義;「酒醉」則指著迷、狂喜和恍惚的狀態;「酒販」指的是精神導師;「小酒店」則是指與神同飲因而沉醉的隱士的居所。「美」的意思是上帝的至美至善;「頭髮辮」則是上帝惠及萬民的恩澤;心愛之人的「嘴唇」是指神秘莫測的迷團;愛人臉上的「黑痣」則代表那完美結合的點。

為了我愛人臉上的黑痣,我寧願放棄保克哈拉城和薩瑪爾坎德城。

除中國和日本以外的亞洲所有的地方,男人與女人之間的愛情都被稱為與上帝的完美結合。但這僅僅是一種象徵而已,因為在人類的愛情中,它是不能達到那種最後的、完美的混融、登峰造極的狀態。而在雅利安亞細亞民族的哲學中,在西方神秘主義哲學中,那種完美狀態是絕對超越世俗的,誰認識了它的與神同一的本性,誰就體驗了完美。「我即上帝。」印度神秘主義哲學這樣說;而無論是東方的神秘主義還是西方的神秘主義,都渴求著福音降臨。

著名英國神學家巴隆對蘇非主義哲學非常瞭解,好像他自己就是其中的一員。他對蘇非主義哲學的概括如下:

愛情是一切感情中最甜蜜、最美好、最令人愉悅的,在理智的作用下,愛情被引向某種有價值目標時,能給人的內心帶來極大的、銷魂奪魄的狂喜。無論從哪一方面看,這樣美妙的,無與倫比的感受,就是上帝。我們的靈魂的原始本性一直追隨著上帝,在與上帝最終合而為一之前,它一直是躁動不安的。上帝充滿著人類心靈所有空間,可以滿足人類無盡的需求。他甜蜜、輕鬆、愉快地擁抱人類,珍視和鼓勵人類的愛情。如果我們不能充分享受上帝賜予人類的仁慈友愛的美妙感受的話,我們的目光就不能欣賞「無限之美」,就不能品嚐「無限的甜美」。

在這個問題上,東方和西方沒有什麼區別。

同其他許多神秘主義一樣,蘇非主義信仰的這種人類與神的接觸,超越了世俗世界的善惡律。這並不意味著這種哲學放任人類墮落為禽獸,而是意味著,如果一個人的靈魂像在太陽下的露珠一樣消融進了上帝之中,那麼他就不必再遵守「十戒」之類的東西,因為他已經超越了它們,他已經完全消融在對上帝的愛之中了,這是一種除了與愛慕對像結合的強烈渴望再沒有其他慾望的純潔高尚的愛情。他的一切本能都走上了神聖的路。正是基於這個信念,耶穌基督將「十戒」簡化為兩個肯定性訓戒,即對上帝的愛和對人類的愛。因為,那些得到了啟示,走上神聖之路的人們,會比遵守禁戒做得更好。

曾譯過歐邁爾海亞姆的著作的弗茨格萊德,將波斯詩人傑米的《薩拉曼和阿布沙》譯成了美妙的英語。這本書表達了這樣一個觀念,即一切世俗愛情和美好事物,都是神聖的上帝的智慧之光。

人們迷失了方向,

在狂喜中,一座現世的聖壇出現了,

那只是上帝的靈光一現。

不必等到那神秘的美麗從萊拉的面頰上出現,

她才會將瑪吉南的愛情之火點燃……

因為愛與被愛都取決於你,

不是那世間的美麗,而是帷幕,

將神秘的天國深掩……

對於你這獨特的哈力姆而言,沒有任何出路,

——找不到「這」和「那」的字眼。

自我即是本源,

與上帝合而為一!

給我留出空間,

就在那只容一個人睡臥的沙發上面。

但是,在這些美妙的詞句背後,吠檀多學說的研究者們發現了兩種哲學的差別所在。傑米的「分離的、新生的自我」的觀點是吠檀多哲學所不能承認的。吠檀多哲學認為不存在什麼「分離的,新生的自我」。蘇非主義重視與上帝接近和感情上與完美無缺之上帝的統一,就像一個微小的物體被另外一個龐大的物體所吸引,並被它牢牢吸附一樣,不能分離。而在吠檀多哲學中,人類本來就有靈魂的眼睛,一旦心靈的眼睛睜開並認識到他無論過去、現在還是將來都是上帝本身,他與上帝統一成不可分的實體。蘇非主義認為,與神統一是一樁完美的婚姻,丈夫和妻子正如荷馬所說的,是「同一心靈」。而夫檀多則認為,「宇宙中只存在『一』。」伊斯蘭教需要這種高級觀念來淡化其嚴酷的男性中心主義。伊斯蘭教就像建在高山之巔的、鮮花盛開的上帝之園。這種精神如果不能堅持不懈、一以貫之地激發出《古蘭經》這樣的偉大的精神巨作,無疑是人類的悲哀和遺憾。如果是那樣,在印度穆斯林與吠檀多思想之間的鴻溝就可能被填平,即能找到某種橋樑從而導致相互溝通。

艾布恩·烏爾·法力德是一位阿拉伯人,公元1182年生於開羅。他的一生經歷非常有趣。他是與商羯羅同時代的人,但具有歐洲式情感體驗,某種與他超常的表達風格一致的情感。

艾布恩·烏爾·法力德發現了三種體驗方式:第一種,普通的體驗,即他所說的「清醒而適度」的方式;這是人類所特有的、區別於植物和獸類意識的方式。第二種方式,是一種因意識到了上帝的在而使神靈附體並達到的愉悅狀態。雖然這兩種狀態存在著程度上的區別,但都屬正常狀態。第二種狀態則是由「陶醉」而激起的狀態,然而「陶醉」狀態並不是總會激發出這第三種狀態。這第三種狀態就是現在被稱為「宇宙意識」的狀態,艾布恩·烏爾·法力德則稱之為「統一的清醒、節制、持重」的狀態。這種狀態很少出現。在這種狀態中,就像處於某種神秘的、寧靜的、睿智的觀念中一樣,靈魂與上帝完全合一了。像尼克爾松所說的那種神秘主義者在第一個階段中意識到自己是單獨的個體,是人類與神相區別的存在狀態;在第二階段,造物主與創造物之間的界限已經消失了,他意識到自己是與上帝合而為一的。在艾布恩·烏爾·法力德的一首著名的詩中,他這樣寫道:

沒有誰能不用我的語言講述他的故事,

沒有誰能不用我的雙眼觀看這大千世界。

沒有誰能不靠我而聆聽,

一切都靠我來把握。

在這一切造物中,

只有我,

在說,在看,在聽。

在這裡,「那絕對的神性」正在人類逐漸消逝的本性中實現。因為作者將自己看成了上帝。

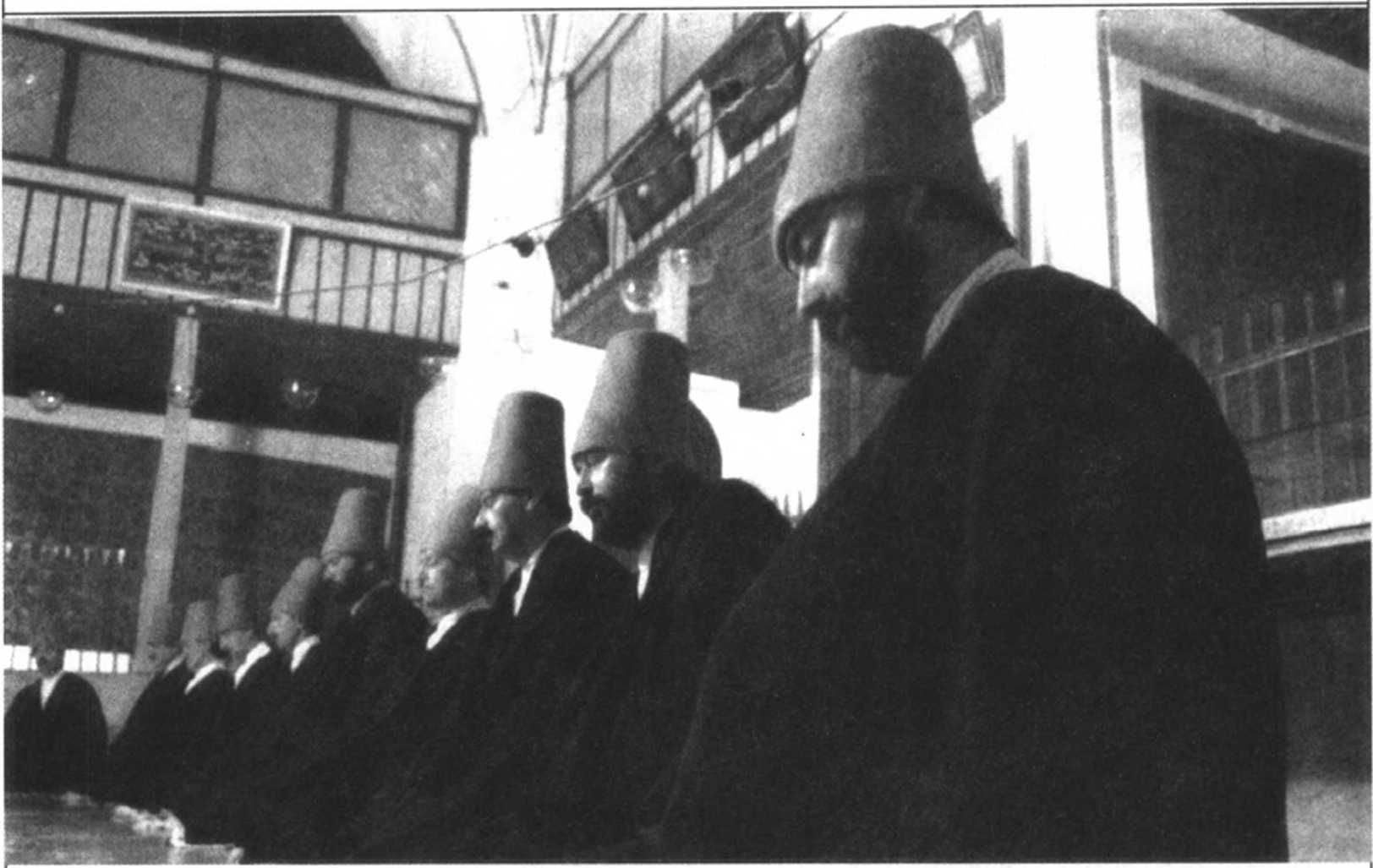

土耳其沉思中的蘇非主義苦行憎。

蘇非教派中有一個神秘主義者,他的觀念具有很少有人能達到的極高的形式,在所有涉及伊斯蘭神秘哲學的書籍中他都佔有一席之地。他是一個工匠和羊毛梳理工,因此人們都叫他「哈拉捷」。

據說他法力極大。由於某種原因,他的思想被正統的伊斯蘭教派視為異端邪說,於伊斯蘭歷309年被折磨致死。他高喊著「我就是上帝」,但是虔誠的穆斯林們卻沒有他那麼高的境界。那句至關重要的話出現在他的一部著作中,他在那本書中闡述了自己的觀點,對伊斯蘭教產生了深刻的影響。

我就是那我的所愛,我所愛的就是我。

兩個靈魂,同棲一個軀殼。

你見到了我,就等於見到了他。

你見到了他,你就等於見到了我兩個。

他通過耶穌基督而不是通過穆罕默德認識了上帝,這很令人奇怪,而且,更為奇怪的是,他在伊比利斯身上看到了上帝的智慧。在《古蘭經》中,安拉讓天使們崇拜亞當,伊比利斯(阿扎基爾)拒絕說:「我比他更優秀。我是您用火做成的,他卻是用泥土做成的。」

伊比利斯被視為撒旦並被打入地獄中,正如阿克巴或加汗季大帝會讓他去經歷煉獄折磨一樣。因為,安拉是一位地道的東方君主式人物。哈拉捷寫道,伊比利斯對安拉嚷道:「您瞧也不瞧我,就要懲罰我嗎?」

安拉答道:「是的。」

「那麼,」伊比利斯說,「一切都隨你吧!看我一眼,你就會丟掉一切懲罰念頭。」這就是愛。而在另一處,當被追問為何不敬重亞當時,伊比利斯回答說:「那並不是命令而是一種考驗。」是考驗他對上帝的忠誠。於是,哈拉捷通過伊比利斯宣佈說:「即便我不服從您,我仍然由衷地讚美您、崇敬您。」哈拉捷接著說:「我的朋友和教師是伊比利斯和法老。伊比利斯被投進地獄,但他並沒有因此而屈服。法老沒落,他同樣沒有屈服,沒有放棄自己的信仰,他堅決不承認自己與安拉有什麼不同。至於我,即使被殺死,被釘上十字架,被斬手剁腳,我也絕不屈服。」然而,對這一思想的評價極為不當。這一思想本來可以吠檀多主義的標準衡量的,在那種情況下,即便是像哈拉捷這樣的人也陷入了自由意志的兩難困境。儘管是這樣,對它進行考察仍很有意義。他這樣寫道:

上帝將人類的雙手綁起來拋進了大海,口中卻說著:「小心啊,一定要小心啊!否則你們會濕透的!」

6這令人想起了歐邁爾·海亞姆關於那些故意殘暴地折磨人的陳述:

哦,真主,將人類造成如此卑下俗物,

把蛇留給天國中的公民,

讓邪惡和罪孽,塗黑人類的臉。

於是,人類就被寬恕了,被接受了。

正統的伊斯蘭教當然不能容忍這種異端邪說:必須讓他死。儘管愛心一直貫穿於哈拉捷的學說中,並引導他衝破了迷津。「雖然我不理解,但我仍是愛您的。」——這可能是他的暗示。他的故事被人們這樣傳頌著:

侯賽因·依本·曼蘇爾·阿爾哈拉捷被帶往刑場,他看到了豎在那兒的十字架,又看到了那上面的釘子,他突然縱聲大笑,兩眼滿含7淚水。他跪在朋友送來的一塊毯子上,高聲朗頌『法提哈』,接著又朗頌了《古蘭經》中的一段詩文,最後祈禱了一番。

8那段祈禱辭非常著名,以下是他的朋友記載的一部分:

我懇求允許我感謝您賜予我的恩德和仁慈,您蒙蔽了別人的眼睛,卻讓我看到了您那無形的、容光煥發的面容和卓越的風姿,您讓我進入您的神秘世界,並體驗您的深邃意識境界,卻拒絕他人進入。於是,您的這些奴僕聯合起來,狂怒地要殺死我,您寬恕並賜福於他們吧。如果您也向他們揭示了這一切,或者您所不讓他們瞭解的也不讓我瞭解,我就不會遭受這種磨難了啊!我衷心讚美您,為了您所做和將做的一切。

他們將他折磨死了,使用了種種酷刑,種種非人手段,可謂慘絕人寰。他當時對一位朋友說的一段話流傳了下來:

哦,朋友,你現在心情如何,易卜拉欣,當你看著我就要被釘在十字架上,然後被殺死燒掉,而這是我一生中最幸福最快樂的一天,你認為如何?

那位好友默默無言。

「殺了我吧!」他說,「這樣你就可以得到獎賞而我也能獲得安息,因為這樣你就會成為捍衛信仰的鬥士,而我也可以成為一個殉道者。」

顯然,波斯人對密特拉神9的崇拜,為這種崇高思想的產生創造了條件。從某種意義上說,對密特拉神的崇拜源於印度《吠陀書》(密特拉神被《吠陀書》承認)。甚至連印度人師生間那種親密無間的、無限的忠誠也在波斯人和蘇非主義信仰中保存下來。密特拉神——太陽神、戰神、美神以及力量之神一度成為歐洲人的崇拜偶像。歐洲人一直在基督崇拜和密特拉神崇拜之間搖擺不定:前者要征服一切,後者則是許許多多思想的源泉。這些各具特色的蘇非主義思想,賦予伊斯蘭主義某種精神和靈感——某種伊斯蘭在嚴峻的現實和穆罕默德的高尚教義中缺少的東西。

這裡有一個實例,來自蘇非主義的激情像迅雷一樣警醒了印度人,激發出了他們的文學、音樂方面新的靈感,並對自然神的崇拜產生了很大的影響。下面是一首印度歌曲,往往被配著純粹的印度音樂歌唱,然而從整體上看卻像從波斯人的無比歡悅的心靈中開出的一朵神奇的花:

我瘋狂了,因為我的愛人。

管他們在說什麼!

不要介意!

他們是不是高興!

與我毫無關係!

我只要那「惟一,

對別的一切全不在意。

教長漫步在他的聖地,

我神壇上卻供奉著自己,

可以稱它為神殿,也可以稱之為茅屋,

隨你叫什麼都可以,只要你願意。

他們在說什麼?

何必介意。

凝視著愛人容光煥發的臉,

我像一隻飛蛾。

撲向那神火,再無禁忌。

我醉了,帶著二十分的醉意。

他們在說什麼?

何必介意!

這些詩句大都保存在卡巴爾那些極優美的歌曲中。卡巴爾曾走遍印度,深受印度教徒和伊斯蘭教徒尊重。他的歌曲極其優美,歌頌統一、虔誠、崇敬及一切激發熱情的神聖事物;他的歌曲那麼深情,那麼溫柔和親切,即便是西方的那種冰冷本性也被它們感動;那些歌曲好像放射著純潔的光輝,那仙樂般的音樂比任何聲音都甜美動聽。卡巴爾去世時,印度教徒和伊斯蘭教徒產生了爭執,兩教都熱切希望供奉他的遺體。雙方各執己見,相持不下,最後,有人掀起卡巴爾遺體上蓋的靈衣,卻發現那下面的屍體不見了,而是堆放著許多散發著芳香的玫瑰。於是,兩教教徒把這些玫瑰平分了。印度教徒把他們分得的那份焚化了,而伊斯蘭教徒則把他們分得的那份掩埋了,這樣玫瑰的香魂就可以滲入大地,從而點燃同類的神火。這樣,兩派都滿意了。

後來,拉賓德蘭那什·泰戈爾繼承了卡巴爾和蘇非教的傳統,並將二者融合起來,並達到吠檀多主義的最新最高境界。

「真理的道路只有一條,」亞歷山大市的克萊門曾說過,「但有千萬條大路通往真理,就像來自四面八方的溪流都匯入一條奔騰不息的大河一樣。」密特拉的擬人化學說、犧牲祭祀學說,尤其是與神靈交流的學說,已經為從波斯人頭腦中激發出蘇非主義作好了準備。在那裡,靈魂的芬芳已融入了上帝的美酒之中。

也可以說,蘇非主義是偉大的雅利安思想在東方放射出的又一道燦爛的光輝,是又一團真正的東方哲學的聖火。那種將東方人引向哲學和宗教的精神生活和理想主義戒律,使蘇非主義具有了一種非凡的、西方人幾乎根本不瞭解的力量。正是這種力量,使蘇非教徒們能夠在西方人難以生存的地方輕鬆自如地呼吸著稀薄的空氣。如果宗教和哲學毫不相關,是完全不同的文化意識,沒有共同的淵源時,是很難體驗到這樣的激情和抱負的。

基督教是一種舶來的信仰,沉悶禿廢、缺少活力,即使是在戰爭中也是這樣。將十字軍東征與充滿激情和狂熱的伊斯蘭聖戰進行比較,就可以看出它們之間的天壤之別。再從另外一個角度審視這種力量在印度發揮作用的情況,宗教信仰滲透了整個國家,塑造了整個民族,形成了某種特定的、兼收並蓄的多教信仰和哲學。這種兼收並蓄,這種和諧的共生共榮,構成了印度的色彩斑斕的信仰狀況。這種浪潮的衝擊力是巨大的、持久的,儘管其戰鬥力是來自精神而不是刀劍,但是,在歐洲歷史上沒有與這種情況相似之處,在那裡,哲學和信仰更像是某種裝飾,而不像在東方那樣是生活本身。

1 莫臥兒,指16世紀印度的穆斯林。

2 校者注——原文為「;」。

3 歐瑪爾‧海亞姆(公元1048?—1122?),波斯人,數學家、天文學家。

4 魯拜體四行詩,一種每節四行、抑揚格五音步、押「aaba」韻的詩體。

5 阿克巴(公元1542—1605),印度莫臥兒帝國的皇帝,公元1556—1605年在位。

6 校者注——本段「這令人想起了……」原文中跟隨在上段之後,現單獨成段。

7 校者注——原文為「滿、含」。

8 校者注——本段「那段祈禱辭……」修正為非引用。

9 波斯神話中的光明之神。在公元2~3世紀的古羅馬帝國,「密特拉」被廣泛索拜。