在尼采看來,從早期希臘到古典希臘這一歷史風向的轉換永遠只能是作坊裡的秘密:「肯定曾有大難降臨,人們本可以在碩果僅存的雕像上辨認出那次雕塑大預習的意義和目的,但這座雕像破裂了,或者說失敗了。至於究竟發生了什麼,也許永遠地成了作坊裡的秘密。」[33]但海德格爾認為,那並非不可通達的黑暗作坊,而是一個需要走出的迷宮。[34]在海德格爾看來,走出這個迷宮的阿里阿德涅線團是對柏拉圖那裡ἀλήθεια 〔真理,無蔽〕的梳理。

而對柏拉圖的批判同時又和現代技術聯繫在一起:「新時代技術的本質來源在於形而上學在柏拉圖那裡的肇始。」[35]

先來看柏拉圖。本書在此主要梳理的是海德格爾的柏拉圖批判的思路;在總結部分則嘗試對海德格爾的解釋進行批判性討論(參見本書評論部分第二節第四小節)。

一 《泰阿泰德》中的遮蔽問題

對於海德格爾的柏拉圖解釋,學界一般把焦點放在收入《路標》的《柏拉圖的真理學說》一文上,這有其道理,成文的文章密度和載重量更大。但我們這裡更為關注編為全集第34卷的1931/32年冬季學期講課《論真理的本質:柏拉圖的洞喻及〈泰阿泰德〉》。《柏拉圖的真理學說》一文寫作於1940年,出版於1942年,經過了後來的修訂。全集第34卷是《柏拉圖的真理學說》一文的底稿。通過對全集第34卷的研究,可以更為清晰地觀察海德格爾最初的柏拉圖解釋。只有回到這個時間上最初的文本,才能確認海德格爾從古典希臘轉向早期希臘的關鍵思路和理據,進而以此為基準瞭解海德格爾對這些理據的漂移式變化發展。而且,全集第34卷對於海德格爾存在歷史觀的形成,對於理解海德格爾思想的轉向,是非常關鍵的一個文本(惜乎學界關注不夠)。海德格爾在全集第34卷中第一次提出真理概念在柏拉圖那裡的衰落。

這個講課總體上分為前後兩個部分。前半部分解釋《理想國》的洞喻,意在呈現原初ἀλήθεια〔真理,無蔽〕的真義。這個部分是《柏拉圖的真理學說》一文的基礎。後半部分解釋《泰阿泰德》,意在追問柏拉圖那裡ψεῦδος 〔錯誤,偽裝〕含義的變化;這一部分並未形成文章出版。前者探問的是真理、無蔽一維,後者探問的是非真理、遮蔽一維,兩者又相互串聯在一起。

我們先來看海德格爾如何理解ἀλήθεια。

首先,「發生」(Geschehnis)是海德格爾理解真理的關鍵:

對洞穴比喻的解釋如今給出了這樣的洞察:作為無蔽的真理並不呈現為某種在自身中持存著的東西(an sich Bestehendes),相反,它的本質要求,它只有作為發生才存在,而且是在作為一種生存者的人之中的基礎發生(Grundgeschehnis)。[36]

海德格爾想要強調的是,真理並不是一種靜態的、固定不變的狀態,而是具有動態發生的特點。這種發生性的真理,不是固定可教的知識,不是坐享其成的佔有物,而是與人的生存緊密關聯。

「作為一種生存者的人」這個提法,表明這個講課的基本立場仍然在相當程度上延續著《存在與時間》的生存論向度。這一生存論向度,在1932年夏季的早期希臘解讀課程《西方哲學的開端(阿那克西曼德與巴門尼德)》(全集第35卷)中同樣留下了痕跡。[37]而在《路標》版本的《柏拉圖的真理學說》一文中,這一向度被海德格爾完全清除了。

真理是人之生存的基礎。海德格爾將這種與作為一種生存者的人相關的真理發生特別地稱為「可解蔽性」(Entbergsamkeit)。這個「可」(-sam)字,微妙地傳達了真理的發生特性。在洞喻中,可解蔽性就意味著人對事物的相(理念)的觀看。這種觀看才首先帶來了存在者的解蔽狀態,令存在者能夠通達。

在海德格爾看來,在柏拉圖洞喻中特別值得注意的是,只有在出離洞穴之後又返回到洞穴之中的這個最後階段才有可解蔽性的真正發生。[38]洞喻最後階段中自由人和穴居人之間的對立意味著:

隨著無蔽的單純在此,事情根本沒有了結。正相反,無蔽,陰影的自行—顯示(das Sich-zeigen),將會固執於自身而無法認識到它是一種遮蔽;而存在者的敞開性只有在對遮蔽的克服中才能成為這樣一種敞開性。

這就是說,真理並不是簡簡單單的無蔽狀態,彷彿把一個原先起遮蓋作用的蓋子掀開一樣,一經揭示便一勞永逸。相反,存在者的敞開性必然是對遮蔽的持續克服。可解蔽性發生於同遮蔽的持續對抗中。哪裡沒有了對抗,哪裡也就沒有了真理的發生。而洞穴才意味著遮蔽性。洞內世界與洞外世界代表著遮蔽與解蔽各居一邊的力量,在回到洞穴的階段這兩邊的力量才達到持續對抗。如果洞穴比喻中的解放者只停留在出離洞穴的階段,以為出離了洞穴便大功告成,那麼他對真理之發生的領會便沒有真正達到。因為他沒有認識到同遮蔽的對抗才是真理之為發生的關鍵。海德格爾這裡的解釋未必切合柏拉圖的原意,卻也巧妙地貼合了洞喻的結構。

海德格爾繼而用一個比喻來表明真理的動態發生:

無蔽並不是簡簡單單的此岸,遮蔽也不是對岸。相反,作為可解蔽性的真理之本質乃是橋樑;更好地說:朝向一邊而背對另一邊的橋樑架設(Bruckenschlagen)。[39]

這個架橋比喻和洞穴比喻在結構上是一致的,目的是在預設真理和非真理(遮蔽狀態)存在區分的基礎上指明這種實際的區分本身才是真理之發生。真理不是現成在手的,它並不是一種據為己有的靜態狀態和結果。它首先作為真理和非真理或無蔽和遮蔽之間的區分本身而發生。真理和非真理的區分本身是原初意義上的真,即動態真。或者說,真是真之發生。而真之發生只發生在同非真的爭執中。這裡找不到任何可固定把握的東西,有的只是一種純然的對抗發生。海德格爾所要不斷敞開的就是這種無法固定把握住的發生本身。他把這種意義上的真稱為「相分設置」(Auseinander-setzung)[40]或「原初鬥爭」(ursprunglicher Kampf):「解蔽在自身中是對抗著遮蔽的相分設置(Auseinandersetzung)與鬥爭。」分離、相分設置、鬥爭這幾個動態性的詞語都是對這種對抗性發生的具體命名。這一思想已然透露出了赫拉克利特的πόλεμος 〔戰爭〕。

對抗性發生指明了無蔽和遮蔽之間存在非常本質的關聯:「……作為無蔽的真理之本質存在於對遮蔽的克服當中,而這說明,無蔽從本質上來看關聯於遮蔽狀態和遮蔽。」這是非常重要的一點。無蔽和遮蔽存在非常本質的關聯,兩者是糾纏在一起的。而且這種關聯不是兩個固定事物在事後產生的聯繫,而是原初一體。海德格爾打比方說,遮蔽屬於無蔽,就如同峽谷屬於山脈。[41]因為峽谷和山脈並不是兩種事後才現成關聯在一起的東西。就像笛卡爾曾提到的:「一座山的觀念不能同一個谷的觀念分開。」[42]峽谷和山脈同出於高聳與下沉的瞬間性區分,遮蔽和解蔽的關係亦復如是。

這是海德格爾真理理解中的關鍵之處:真理總是意味著遮蔽和無蔽的鬥爭,遮蔽和無蔽本質相關。從遮蔽和解蔽的本質關聯出發,海德格爾特別指出了遮蔽一維的追問方式是對真理問題的理解程度的明確標誌:「如果真理的本質乃是無蔽,那麼在對遮蔽狀態的追問的樣式及方式中,就存在著對無蔽的追問的基礎、本源及真確性的標尺。」[43]這一結論是洞喻解釋的關鍵成果。也就是說,由於遮蔽和無蔽的內在關聯,對ἀλήθεια即無蔽的理解如何,可以通過對遮蔽狀態的追問得到窺測。如果對遮蔽狀態的追問足夠原初,那麼對無蔽的理解也就足夠原初;反之,如果對遮蔽狀態的理解出了問題,對無蔽的理解也就相應出了問題。而且,對於把真理理解為正確性的現代人而言,總是傾向於把真理理解為純粹正面的、不帶錯誤的現成狀態。但是真理同它的反面的聯繫程度,才真正表明了真理本身的原初性及其原始力量。可以說,對遮蔽維度的考察和強調,是對單薄平面的現代真理觀的一個極其重要的矯正。

那麼遮蔽的本義是什麼?海德格爾認為,遮蔽狀態並不必然如我們通常所認為的那樣指命題的錯誤和不正確。如此狹隘的遮蔽狀態只被人們把握為消極的、負面的東西。原本的遮蔽的含義更為廣闊,它和無蔽一樣指向事物本身的情狀,包含雙重含義:其一,還沒有變成無蔽的事物;其二,不再是無蔽的事物。這兩種意義上的遮蔽,都和無蔽具有不可分離的關聯。[44]在《路標》的《柏拉圖的真理學說》一文中海德格爾更具體地指出:「遮蔽狀態也可以有形形色色的方式:鎖閉、保藏、掩藏、掩蓋、蒙蔽、偽裝等。」[45]

這種內涵豐富的遮蔽具有本質性力量,無蔽在同這種意義上的遮蔽的對抗中發生。這種遮蔽之於無蔽,就像一個危險的敵人,需要被嚴肅地對待。遮蔽狀態一旦被狹隘地理解為「錯誤」,整個無蔽經驗就坍塌了。因為錯誤和正確的關係不再像遮蔽和解蔽那樣相互交織、密不可分,兩者變成了平行關係;而在這種平行關係中,同敵人的嚴肅對抗不復存在。

在海德格爾看來,這就是在柏拉圖那裡發生的事情。更具體來講,遮蔽含義的變化發生在柏拉圖的另一篇對話《泰阿泰德》中。

《路標》中《柏拉圖的真理學說》一文僅涉及洞喻,因而學界對海德格爾的柏拉圖解釋的關注也相應集中在洞喻上。但海德格爾卻在這個講課中賦予了《泰阿泰德》以關鍵地位,因為在《泰阿泰德》中著重討論了遮蔽的問題:「那是對非真理(Unwahrheit)進行追問的一段道路,是柏拉圖第一次且最後一次在哲學史中所實際走過的一段道路。」[46]正是在《泰阿泰德》中,非真理(遮蔽)被理解為錯誤,並且從此規定了所有後來的時代。[47]

《泰阿泰德》討論的問題是:什麼是知識。對此,蘇格拉底的主要對話夥伴泰阿泰德前後給出了三個回答:知識即感覺,知識即真實的意見,知識即真實的意見加解說。海德格爾集中討論了第二個回答,知識即「真實的意見」(ἀληθὴς δόξα)。而對真實的意見的討論,導向的是對「錯誤的意見」(ψευδὴς δόξα)的探討;後者構成了《泰阿泰德》的主體。我們看到,ψεῦδος這個在希臘語中和ἀλήθεια相反對的詞在這裡出現了。[48]也就是說,對「錯誤的意見」的討論涉及了柏拉圖對遮蔽狀態的理解。

一個錯誤的意見何以可能?我們把前面遠遠走過來的人看成是蘇格拉底,而實際上他是泰阿泰德。[49]這種看錯、這種「錯誤的意見」是如何發生的?這個情況看似簡單,因為它每天都在發生,但要真正解釋其原因卻很困難。在柏拉圖看來,要理解錯誤的δόξα 〔意見〕何以可能,首先要把握δόξα的基本結構。

一個δόξα的形成包含三種行為樣式,即αἴσθησις 〔感知〕、μνημονεύειν 〔記憶〕和διάνοια 〔思維〕(亦被解說為λόγος〔邏各斯〕)。比如說,某人從遠處走來,我們對這個遠處的東西有一種當下的感知,這涉及αἴσθησις 〔感知〕的感知行為。而要將遠處的那個人把握為泰阿泰德,就必須事先對「泰阿泰德」存有一個觀念,而它涉及μνημονεύειν 〔記憶〕的行為。如果我們事先根本就不認識泰阿泰德,腦海中沒有對泰阿泰德形成一個觀念、一種記憶,我們也不可能將遠處的某物錯認為他。[50]第三,將這一事先的觀念「泰阿泰德」歸給當下感知到的那個遠處的東西,這涉及一種既不同於感知也不同於記憶的能力;它是一種當下判斷行為,即διάνοια或λόγος的行為。

在這三個環節中,αἴσθησις 〔感知〕和μνημονεύειν〔記憶〕具有同時性。海德格爾特別將其稱為δόξα的「分叉」(Gabelung)。[51]

在1955/56年冬季學期課程《根據律》中,海德格爾在分析拉丁詞ratio 〔理性,計算〕的含義時,同樣用到了「分叉」一詞。海德格爾指出,ratio到了現代,出現了兩個並列的意思,即理性(Vernunft)與基礎(Grund)。海德格爾解釋這裡「分叉」的意思時說:「分叉這個說法意在使人理解,儘管『理性』和『基礎』這兩個詞及其所道出的內容相互分離,卻被保持在同樣的樹幹和樹身當中,它們因此在其相互分離中仍舊相互維繫著,並且恰恰在這種相互分離中相互維繫。在古高地德語中,對於這種分叉的樹杈、分叉的樹幹和整棵如此生長起來的樹木,有一個詞表示:die Zwiesel。在北黑森林地區挺拔蒼勁的冷杉中,我們經常可以發現這種Zwiesel。」[52]就像樹枝的枝杈一樣,分叉的事物朝不同的方向生長,但又保持為同一根源。如果它們不存在同樣的根源,它們也不會被稱為「分叉」。δόξα中的αἴσθησις 〔感知〕和μνημονεύειν 〔記憶〕之間,在海德格爾看來就具有這種「分叉」關係。

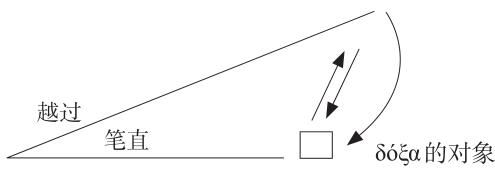

海德格爾認為,δόξα的形成必須同時包含兩個具有如此這般分叉關係的條件:1. 事先認識某物並將其保持在記憶中的能力(μνημονεύειν 〔記憶〕);2. 具有對某物的當下感知的能力(αἴσθησις 〔感知〕)。這兩種相互不同而又合力構成一個δόξα的能力,是δόξα的關鍵。海德格爾甚至為此專門畫了一幅示意圖:

[53]

[53] 在這張圖中,方框代表δόξα所面對的對象,直線代表αἴσθησις的能力,斜線代表μνημονεύειν的能力。海德格爾強調,代表μνημονεύειν 〔記憶〕的上面一條分叉要比下面一條長,因為μνημονεύειν 〔記憶〕的覆蓋範圍要更廣,包含的內容要更多。這是顯而易見的,我們觀念中的事物要多於我們當下感知到的眼前之物。具有分叉關係的上下兩條線的合成,構成了對眼前事物的認知。

這裡實際上已經出現了符合論真理觀,認知是對象與觀念的相互符合一致。正確的δόξα意味著把先在觀念中的泰阿泰德正確地歸給當下感知;而錯誤的δόξα意味著把先在觀念中的「蘇格拉底」而不是「泰阿泰德」歸給了當下感知。

柏拉圖比喻說,這就好像一個射手射偏了,先在觀念中的「泰阿泰德」沒有被命中(getroffen),而是偏離(Vorbeitreffen)向了先在觀念中的「蘇格拉底」。看錯因此意味著沒有命中(Nicht-treffen),即錯失了應該歸給相遭遇的對象的相應謂詞(在此即「蘇格拉底」或 「泰阿泰德」這一謂詞)。而沒有命中的意思就是失去正確的方向(rechten Richtung),也就是「不—正確」(Un-richtig-sein)。

對相遭遇者的不正確的觀看,同時表現為對相遭遇者的不正確的談論。謂詞判歸的不正確,意味著陳述的不正確。柏拉圖由此把ψεῦδος〔錯誤,偽裝〕的本質理解為陳述(λόγος)的不正確。ψεῦδος原本指的是事物本身的遮蔽狀態,現在卻變成了陳述的性質,陳述成為ψεῦδος的落腳之處。理解的視角在此從事物本身轉向了人這一主觀方面。

柏拉圖對錯誤的δόξα之所以可能的解釋,似乎非常符合我們的一般理解。海德格爾為何認為這一理解是有問題的呢?

在海德格爾看來,理解原初δόξα的關鍵在於把握其雙重含義。一方面,δόξα是就事情本身的顯現這一方面而言,即某物或某人提供出外觀和樣貌(Aussehen und Ansehen)。它是事物的自行顯示。在這一自行顯示中,事物是如其所是地顯示著,還是並不如其所是地顯示著,這件事是懸而未決的。另一方面,δόξα是就人的行為這一方面而言,即某人在這種事物的自行顯示中所懷抱的觀念、所擁有的觀點和意見。這雙重含義分別處於對象與主體的兩極。關鍵是,這雙重含義並非相互並列地包含在δόξα之中,而是相互歸屬、相互聯繫在一起。正是這種相互歸屬的「關聯」(Bezug),構成了δόξα中最本質的東西。[54]上面所謂的「分岔」反映的同樣是這種關聯。感知對應事物的自行顯示,記憶對應人擁有的觀點。海德格爾認為,要在德語中重現希臘語δόξα的雙重含義十分困難,最合適的翻譯恐怕是Ansicht。Ansicht這個詞同時有事情的外貌和人的觀點的意思。比如德語中的明信片是Ansichtskarte一詞,這裡的Ansicht指的不是人的觀點,而是風景的自身樣貌。同時,德語又可以說「ich bin der Ansicht」,即「我的觀點是……」這時候Ansicht又指的不是外貌而是觀點了。中文似乎很難找到一個兼具這兩個意思的詞,雖然「相」(面相/相面)略近此意。

海德格爾指明δόξα的雙重含義,意在表明錯誤的觀點並不單純是人類行為的沒有命中,而是植根於事情本身的顯現當中。這是海德格爾和柏拉圖的關鍵分野。從事情本身的顯現角度看,某物被看錯為另一物意味著某物被另一物遮擋住(Verstellen)。這種遮擋是存在者之遮蔽的一種樣式。在遮擋中,存在者顯現為它自身所不是的東西;存在者顯現著,同時又自行遮蔽。[55]海德格爾在《存在與時間》中已經這樣理解ψεῦδος了:「『假在』(Falschsein)即ψεύδεσθαι,說的是遮蓋(verdecken)這一意義上的欺騙,即把某種東西(以讓人來看的方式)放在一種東西之前,從而使它作為它所不是的東西呈現出來。」[56]

在上面的例子裡,泰阿泰德被錯認為蘇格拉底,指的不是我們判斷的射偏,而是說蘇格拉底遮擋住了泰阿泰德,令泰阿泰德以顯現為蘇格拉底的方式處於遮蔽之中。因此ψεῦδος和ἀλήθεια,即遮蔽和無蔽,總是具有無法擺脫的內在關聯,它們並非如對與錯、正確與不正確那樣毫無糾纏、互不相關。經過柏拉圖的解說,δόξα卻越來越遠離了Ansicht的雙重含義而僅只固定在命題的方向上,這意味著δόξα僅從人之行為這一極得到理解。

總體來看,海德格爾要強調的是兩點:首先,作為無蔽和遮蔽的真理與非真理都相關於存在者本身的情狀,它們並非從人出發得到理解的命題之正確與否。因此「真理」這個耳熟能詳的詞,在海德格爾這裡不能首先被理解為對或錯。說某個事物是對還是錯,是不通的。更恰當的說法是,某事物是否處於無蔽中,是否得到了揭示。這才是「真理」的原初意義。這也是為什麼海德格爾經常強調人的綻出生存(Ek-sistenz),人向外直面(aussetzen)存在者。這是從存在論角度對從人出發的近代認識論思維的駁斥。其次,涉及存在者本身的無蔽與遮蔽具有本質性的內在關聯,它們像愛人與仇敵一樣相互咬合在一起,互不可分。無蔽總是作為對抗著遮蔽的發生,而不是像正確與不正確那樣兩相並列、兩相排斥。這是一個立體的發生境域,不是平面關係。

在柏拉圖那裡,原初意義上的非真理即存在者的遮蔽狀態被理解成了陳述的不正確性,以上兩點原初真理經驗隨之喪失。真理不再從事物本身得到理解,而是從陳述角度被看待;真理與非真理之間立體的本質糾纏空間,也相應衰變為正確和不正確的平面關係。根據海德格爾的判斷,這一原初真理經驗的喪失決定性地影響了之後的整個西方哲學;無論是在中世紀還是近代或西方哲學的終結尼采那裡,真理理解都被鉗制在「符合論」的模式中而不得解脫。

二 相論

可以看到,1931/32年講課《論真理的本質:柏拉圖的洞喻及〈泰阿泰德〉》側重的是對遮蔽的理解。這和《路標》中的《柏拉圖的真理學說》一文非常不同。在《柏拉圖的真理學說》一文中,海德格爾認為在柏拉圖那裡真理理解發生扭曲的關鍵是相論對ἀλήθεια的地位的僭越。一般來講,就像在亞里士多德那裡海德格爾重視οὐσία 〔存在,實體〕概念一樣,在柏拉圖那裡的確是相論更受重視。

前面說,ἀλήθεια自身含有遮蔽與解蔽之間的鬥爭,在這種鬥爭中事物的形態即柏拉圖所說的εἶδος/ἰδέα 〔相,理念〕被撕扯出來。在事物之形態的光照中,具體的存在者為人所通達。這是海德格爾對柏拉圖相論的理解。在海德格爾看來,ἀλήθεια是εἶδος/ἰδέα的基礎和本源,而εἶδος/ἰδέα是ἀλήθεια的結果。

相本身在海德格爾那裡是一個通上通下的環節。一方面,相和無蔽存在著關聯。在1936年的演講《歐洲與德國哲學》中,海德格爾指出柏拉圖哲學的基本語詞是ἰδέα 〔理念〕或εἶδος 〔相〕。[57]εἶδος指的是存在者的外觀,憑此外觀存在者是其所是。當εἶδος作為存在者自身顯現之外觀時,它仍然完全在作為φύσις 〔自然,湧現〕的存在的基本規定中被看待,即作為湧現著—顯現著的立於自身之中(aufgehenden-erscheinenden Insichstehen)(εἶδος與φύσις的關係問題亦參見本書第四章第二節第一小節的討論)。也就是說,作為存在者之外觀的相,關聯於顯現和無蔽、關聯於ἀλήθεια〔真理,無蔽〕。對此,丁耘做出了準確描述:「Eidos包含向上之機,即在『何所是』(Was-sein)之中存在者自身的出場呈現。由此而上,可以通過對『成相成形』的條件作進一步的觀察而通達『存在之真』意義上的無蔽。」[58]

而海德格爾認為,不幸的是,在柏拉圖的洞穴比喻中,儘管無蔽在相當程度上得到了經驗,但更具有壓倒性的事情是「ἀλήθεια 〔真理,無蔽〕受制於ἰδέα 〔相,理念〕」,這導致「從此以後,真理的本質並不作為無蔽之本質而從其本己的本質豐富性中展開出來,而是轉移到ἰδέα 〔理念,相〕之本質上了。真理之本質放棄了無蔽狀態的基本特徵」[59]。ἀλήθεια的位置被ἰδέα取代。

另一方面,當εἶδος不再作為事物自身顯示的外觀,而是作為同視見和觀看相關聯的、被看見的東西時,存在就不再在其自立性中得到領會;相反,它成為對人而言如何是的「對—象」(Gegen-stand)。也就是說,存在不再是從自身中湧現而出的事物,而是從人的觀看出發得到規定的對象性存在。這和前面論述的海德格爾對δόξα的意義變化的理解是一致的。

相論除了帶來人的立場壓過事物本身,亦即近代主體性形而上學的萌芽之外,它還造成了種種後果。最關鍵的一點就是,它帶來了感性領域和超感性領域的分裂。因為「相」不是事物可見的外觀,而是必須通過「心靈的眼睛」、通過νοῦς 〔覺知〕所把握的東西。相處於理智領域(τὸ νοητόν)即超感性領域當中。可見的存在者相應地處於感性領域(τὸ αἰσθητόν)。[60]感性領域的存在者是變化的、易逝的,超感性領域的存在者是一種持續存在的東西,因此前者並不是真正的存在者(μὴ ὄν),後者才是真實的存在者(ἀληθῶς ὄν)。

此間需要注意,μὴ ὄν並非完全不存在的東西或一無所有,完全不存在的東西在柏拉圖那裡被稱為οὐκ ὄν。相比而言,μὴ ὄν仍然以某種方式「存在」,但它相對於真實存在者而言是影子一般的東西。比如說,我們眼前的房子並不是一無所有,但它只是一個由特殊材料和形式組成的個別的房子;在這特殊的東西當中顯現出來的房子之本質才是真正真實的東西。感性事物誠然可以讓超感性的本質得到顯現,但卻是以一種得到限制的方式。它是真實存在者的「摹本」。

感性領域與超感性領域的分裂進而規定了對藝術的傳統理解。一方面,藝術中的顏色、聲音、石頭等原材料被視為感性的東西;另一方面,借助材料而表現出來的觀念內容被視為超感性的東西。藝術因此被理解為廣義的意義—圖像(Sinn-bild)。自然事物在感性圖像中出現,但不只是圖像它自己;它更呈現著超感性的意義,即某種精神性的內容。海德格爾認為,我們所稱的譬喻(Allegorie)、比喻(Gleichnisse)、象徵(Symbole)和比擬(Metapher)等,都屬於這種意義—圖像的範圍。[61]

對事物的這種理解形成了一種固定模式,這便是後世的「柏拉圖主義」。柏拉圖主義是強大的,它規定了西方兩千年的歷史,後世所有的哲學形態都是柏拉圖主義的變形。在中世紀,感性領域—超感性領域的劃分被理解為受造物和造物主的劃分。在康德那裡,則有對mundus sensibilis 〔感性世界〕和mundus intelligibilis 〔智性世界〕的談論。這種變形最終在作為形而上學之終結的尼采那裡成為一種完全的倒轉,即只有感性的東西才被視為真實的東西,超感性的東西乃是虛假的。尼采的這種理解卻恰恰表明他以感性領域—超感性領域的區分本身為前提,也就是說這仍然是一種柏拉圖主義。

於是我們看到,一方面,經過柏拉圖對ψεῦδος的解釋,理解ἀλήθεια的角度從事物本身轉變到了人,這就為主體形而上學埋下了種子。作為事物本身的「無蔽」的真理成了作為命題的正確與否的符合論真理。無論是在中世紀還是近代或西方哲學的終結尼采那裡,對真理的理解都被鉗制在「符合論」的模式中不得解脫。另一方面,經過柏拉圖的相論,ἀλήθεια的地位被εἶδος/ἰδέα所取代,真理中蘊含著的深層的發生性轉而成為靜態。海德格爾心目中的原初ἀλήθεια就此坍塌。

所有這一切都規定了整個後世的形而上學傳統。在海德格爾看來,形而上學就是柏拉圖主義。柏拉圖是一個劃時代的人物,他作為早期希臘的終結者尚且對作為無蔽的ἀλήθεια有所經驗,但他卻通過自己對真理的理解遮蔽了這種原初經驗,並開啟了兩千年的形而上學傳統。

三 柏拉圖與柏拉圖主義

在討論柏拉圖時我們還需注意的一個重要問題是柏拉圖和柏拉圖主義的關係。

我們在稍早時曾指出柏拉圖黃昏一般的過渡位置(參見本書第二章第一節第二小節)。一方面,柏拉圖和早期希臘具有緊密聯繫。在1942/43年冬季學期課程《巴門尼德》(全集第54卷)的柏拉圖解釋中,海德格爾認為,從開端著眼,柏拉圖思想作為「剛剛開始的」形而上學,仍然保持著對開端性思想的記憶。[62]在此意義上,海德格爾區分了柏拉圖和柏拉圖主義。他認為,人們想當然地以為憑借柏拉圖主義對柏拉圖的哲學進行解釋乃是最合適的方式,至少它比從康德哲學或者黑格爾哲學出發解釋柏拉圖要來得更為「正確」。[63]但是,海德格爾作喻說,從柏拉圖主義來理解柏拉圖,就好比想要從地上的枯葉來瞭解樹上的鮮活葉子。也就是說,在柏拉圖主義中柏拉圖哲學已然僵死了。海德格爾就此指出,在這種情況下,「對柏拉圖思想的一種希臘式解釋是最為艱難的事情」[64]。

另一方面,柏拉圖哲學又開啟了後世的整個柏拉圖主義傳統。在《哲學論稿(從本有而來)》中,海德格爾認為柏拉圖和亞里士多德的思想仍然具有創造性活力,但他們卻建立了一個領域,對存在者的表象行為日後就坐落於這一由他們開啟的領域當中。[65]

「領域」(Bereich)的意思極為重要,它表明了著眼於後世柏拉圖主義的發展,以及柏拉圖哲學的決定性意義。正是柏拉圖哲學對這一「領域」的籌劃和打開,使得後世板結僵硬的柏拉圖主義得以可能。柏拉圖本人的哲學誠然是充滿活力的,但它卻導致了後世的墮落。它是從早期希臘思想到後世柏拉圖主義之間的一個過渡。海德格爾因此在《哲學論稿(從本有而來)》中把柏拉圖稱為一個「危機」(Krisis),其意義就是揭示出柏拉圖既原初又墮落的過渡性。[66]

萊納·馬滕(Rainer Marten)曾指出海德格爾思想中的模稜兩可:一方面,海德格爾在「希臘人」(比如品達和亞里士多德)那裡清除了任何墮落;另一方面,海德格爾又在「希臘人」(比如柏拉圖和亞里士多德)那裡發現了墮落。[67]馬滕的理解雖然有不確切的地方,卻也觸及了海德格爾希臘理解的內在矛盾。柏拉圖和柏拉圖主義到底處於何種關係?

對此,張祥龍區分出「兩個下降」是比較合適的。第一個下降是從早期希臘下降到柏拉圖和亞里士多德哲學,第二個下降是從柏拉圖和亞里士多德哲學下降到經過學院化解釋的柏拉圖主義和亞里士多德主義。「依海德格爾的看法,前兩種形態代表了古希臘思想的偉大時期,但卻是第三種形態(「主義」)主宰了西方形而上學的歷史。」[68]簡言之,柏拉圖使得柏拉圖主義(形而上學)得以可能,雖然柏拉圖並不是柏拉圖主義者。

而在海德格爾看來,一種原初的哲學墮落為某種主義,是一切哲學的宿命。[69]在此意義上,哲學家永遠只是極個別的人,大多數人需要的是主義的安慰和保證。