無視這些事實

我們很自然就會認為,我們都將死去的事實會顯著地影響我們的生活方式,但真實情況也許並非如此。那麼,我們首先要問的或許是:我們真的應該思考所有這些問題嗎?

當然,親愛的讀者,對你來說,現在問這個已經太晚了。這本書你都讀到這裡了,再問起初花費如此多的時間思考死亡是不是一個好主意,已經太遲了。饒是如此,至少我們作為理論家,對「應對死亡的正確方式,可能就是完全不去考慮它」這種理論上的可能性,仍可以保持興趣。

原則上來說,應對任何一個事實,我們都可以有三種不同的可能反應:你可以否認它們;你可以回應它們;或者,你可以無視他們。我想要進一步深入討論的就是最後一種反應。

在前面的章節中,我已經就死亡的本質給出了許多的觀點。當然,我特別提到了,我們只是物理對象,當這種對像以一定的方式垮掉時,我們就不復存在了。很顯然,對我所說的這一切有一種可能反應,就是完全不同意我說的事實。搞不好你認為靈魂是存在的,或者你認為儘管我們只是一些肉體,但這些肉體在死後某一天可能會被復活,所以死亡也不是終結。如果你在這些觀點上確實不同意我,我自然會認為你弄錯了。我會以為你在否認事實,把它們弄錯了。但是,就死亡本質而言,關於為什麼別人該持有我認為他們該持有的觀點這一點,毫無疑問,我已經沒有什麼可多說的了。所以,就讓我們把這第一種反應放到一邊不談吧。

等一下我會稍微談及另一種不同的可能反應,即承認事實的存在,然後採取相應的行動去生活,也就是以恰當地活著來回應這些事實。當然,我們還沒有問過自己,認識到並願意考慮死亡的真相後,又該如何生活。這是稍後要涉及的問題。但是,還有一種中間的可能性也值得考慮:有些人可能既不會錯誤地否認事實,也不會接受它們並對生活做出相應的行動,他們僅僅是決定不去想它們。說不定應對死亡本質的最好回應就是把它拋諸腦後,壓根不去想它。

有人也許會抱怨說,這不可能是一種恰當的回應。這種抱怨是可以理解的。無視關於任何研究對象的事實,並把它們拋諸腦後,這怎麼可能會是恰當的呢?但是,上面這種看起來高貴的、高尚的立場必定是錯的。不去思慮我們在某一時刻得知的各種事實,這種做法並沒有什麼不可接受的,也沒有什麼不恰當的,或者說錯誤的。

我很喜歡舉的一個例子是小時候我被逼著去學一些很傻的知識,比如說各州的首府分別是哪些城市。在人生旅途中,我已經走了很遠,據我所知,我從來就不需要回憶起那50個州的首府。所以,我就不用去想它。事實上,我一年就想起這些首府一次,還是因為要用這個例子來說明「不用去想」這個觀點。然後我捫心自問,這些州的首府我還記得多少?答案是,真的記不起那麼多了。我曾經一度知道所有的首府,但事實是,不去思慮它們也是可以接受的。

那麼,假設我們都同意生與死的事實跟我描述的完全一樣,在我們進一步討論之前,實際上我們並不確定,對待這些事實是否不應該只是注意到,記下來,然後忘記它們,就如同對待那些州首府一樣。

這看起來像是一個奇怪的提議;事實上,它看起來像是搞錯了。但是,為什麼呢?關於生死的事實有什麼特別的嗎?為什麼我們把有關生與死的事實擱到一邊,不管不顧,這樣的想法就像是錯誤的呢?大概是因為,無論死亡的事實指的是什麼,我們都傾向於認為這些事實會影響我們如何生活。我們都將會死去、我們不會永遠活著這個事實,塑造了或至少部分塑造了恰當的生活方式。如果這種說法是正確的,那麼簡單地無視這些事實好像就顯得有些不理性、不恰當了。

當然,決定無視這些事實也有可能是可以理解的。想像一下,有人這麼說:「一想到死亡的本質,想到在地球上我只能生活50年、80年或者90年,那真是太沉重了。那對我來說是毀滅性的,我可能無法繼續生活了。」人們常常發出如此的感慨,他們會爭辯說,正是由於這個原因,所以正確的做法是不要去想死亡。回想一下托爾斯泰的《伊萬·伊裡奇之死》,這個故事中的人們似乎把終有一死這個事實拋到了腦後。為什麼呢?也許因為他們覺得這個事實太具有毀滅性、太沉重了。所以,他們的應對方式就是簡單地無視這些事實,試著不去考慮死亡。

但是,這種反應中似乎總有些不對勁的地方,那正是托爾斯泰想要我們明白的意思。不管應對死亡的恰當反應可能是怎樣的,如果不去面對我們必然死亡的事實並採取相應行動去生活,總有些不太對頭,或者說總有些不真實。無視這些特別的事實有點怪異和不妥。與有關各州首府的事實不同,關於死亡的真相是重要的。

這裡有兩個故事,可以讓我們感受到無視重要事實的那種怪異。這兩個故事都不涉及死亡本身。首先,假設你要和佩吉·蘇(Peggy Sue)出去火熱約會[這取決於你的性偏好,你可能更希望我講一個有關比利·鮑勃(Billy Bob)的故事]。想像一下你的室友拿著一個信封說:「這封信上寫了一些關於佩吉·蘇的事。我不會親口告訴你寫的是什麼,它們就在信封裡。但我會把這封信給你,你可以打開來看。不過我要告訴你,如果你打開看了,如果你考慮一下這些事,如果你知道了信裡寫的內容,你就不會想要和佩吉·蘇約會了,肯定是這樣的。」

然後,想像一下你相信了你的室友。你不知道信裡寫的是什麼,但不管寫的是什麼,你確實相信它是真的。你並不認為是你的室友編造了一切,它們都是謊言或誹謗。你確信裡面寫的事都是真的。更重要的是,你知道如果看了信裡的內容,你就會改變主意,再也不想和佩吉·蘇約會了。假設事情就是這樣的,你卻對室友說:「不要讓我看這封信。」這就顯得很奇怪了,這麼做看起來很不合理。如果有一些事實會讓你改變關於如何行事的想法,而且你知道這些事實會改變你的想法,那麼無視這些事實怎麼可能是理性的呢?

這裡還有一個故事。你正打算喝奶昔,但你的室友突然衝進來說:「我這裡有份實驗報告。我對這個奶昔有點兒不放心,就取了樣本,送到實驗室化驗。現在實驗結果出來了。」你正要喝掉奶昔,那是一個大熱天,而且你本身很愛喝奶昔,但是你的室友說:「這個信封裡有關於這個奶昔的報告,我保證,一旦你知道這些實情,就再也不會喝奶昔了,肯定是這樣的。」然後你說:「哦,謝天謝地,別打開那個信封。」於是,你無視那些事實,喝了奶昔。這看起來也不合理。

要是我們正視終有一死的事實,就會選擇一種和現在相當不同的生活。假設這個說法是真的,那我們無視這些事實怎麼會是合理的呢?這樣做看起來既欠妥當,也不理性。

這一切也許都說明,選擇無視死亡的事實並不真的那麼明智。我們也許只能要麼選擇否認關於死亡本質的主張,要麼問自己,假設那些主張是正確的,那麼根據這些主張,我們該如何生活。也許,無視這些事實根本就不是一個在理性上可以接受的選項。

但我想,這麼下結論也許有些為時過早了,因為實際上,事實可以通過兩種不同的方式來影響我們的行為。儘管我認為這兩種方式間的區別很重要,但是如果我們不夠謹慎的話,就會忽略這兩者間的區別。這兩種方式如下所述:第一種可能性是,有某些特定的事實,僅僅知道這些事實本身就會導致你改變自己的行為,而不需要給你改變行為的理由;第二種可能性是,這些事實通過給你一個改變行為的理由,從而讓你的行為發生改變。

先講第一種可能性。我認為,在假定「無視關於死亡的事實完全沒有道理」的時候,我們可能會忽略這種可能性,所以我將舉一個例子來說明。假設你正在親吻佩吉·蘇,然後你的室友突然出現了,說:「我這個信封裡有一些事實,如果你考慮一下這些內容,就再也不會想吻她了。」現在讓我來告訴你,你室友的信封裡裝著什麼。信裡講的是佩吉·蘇的消化系統。她已經吃了晚飯,當你們坐在那裡親熱的時候,食物正沿著佩吉·蘇的消化道下行,然後變成了糞便。最終,它們將被排泄出來。如果你開始在腦海裡描繪佩吉·蘇消化道裡的排泄物,並想像她最終把這些排泄物從屁股上擦掉的場景,你可能就很難跟她繼續親熱下去了。

這只是一些事實,不是嗎?我並沒有編造任何東西。但我可以想像,就算只是這樣粗略的描述,已經讓你覺得很噁心了。所以,我們當然可以相信,只要你看了你室友的信封裡裝著的那些詳盡且引人聯想的描述,並且想像到那裡面描述的事實,的確會失去親吻佩吉·蘇的慾望。

這些關於消化系統的事實會讓親吻一個人變得不合理嗎?當然不會!儘管如此,想起這些事實還是會讓人很難繼續享受親吻一個人的過程。所以,關於消化道有一些特定的事實,一旦想到它們你就不會再做一些事情,比如親吻佩吉·蘇,但這不是因為你找到了充分的不親吻她的理由。想到人類的消化過程,可能導致你改變自己的行為,而不需要提供任何改變你行為的理由。

所以,當你的室友跑進來,拿著信封說:「在這個信封裡有一些事實,如果你看了並且想到它們,你就會停止親吻佩吉·蘇。」這時,你該向室友提出的問題是:「這些事實是僅僅導致我改變正在做的事,還是會給我充分的理由去改變正在做的事呢?」如果這些事實是關於佩吉·蘇是如何大嘴巴的,搞不好她會告訴朋友誰是接吻高手,誰的技巧很爛,那麼,這也許就給了你一個不繼續和她接吻的理由。不過,如果我們只知道那些事實會改變你的行為,這並不能告訴我們這些事實是否提供了改變行為的理由。如果它們僅僅導致你去改變,而不是給你理由去改變,那麼無視它們也許完全沒有關係。如果你的室友跑進來,想告訴你關於人類消化系統的事實,你可以合理地說:「現在不行。」無視事實有時候是一種明智的行為。

那麼,關於死亡的事實呢?無視這些事實是妥當的嗎?持有大膽觀點的人們可能會給出肯定的回答。也許當我想到死亡的事實的時候,它們會改變我的行為,不過那不是因為它們給了我改變的理由,僅僅是它們直接影響了我的行為。如果是這樣的話,我們可能會得出這樣的結論:說不定不去想它們更好。在這個問題上得出這樣的結論是很大膽的。

舉例來說,假定面對死亡,正確的生活方式是充實地生活並享受生活。但是,假如你想到死亡時變得太消沉,就不能享受生活了。死亡並沒有給你待在房間裡生悶氣的理由,但它導致你待在房間裡生悶氣。如果是這樣的話,那麼無視這些事實,或者始終無視這些事實,可能就是一個恰當的反應。這的確是一個相當大膽的斷言。我不傾向於認為這個大膽斷言是正確的。

所以,我們是否可以得出另一個結論,即你應該始終想著死亡的本質?不,我認為這種立場可能也是錯誤的。最後拿你舉一次例子,你在和佩吉·蘇親熱,你的室友進來了,告訴你人類變成屍體後是如何腐爛的。當他告訴你這個故事的時候,你的腦海中描繪出佩吉·蘇變成一具正在腐爛的屍體的畫面。突然,你感覺再也不想親她了。這和那個消化道的例子類似。據我所知,她會變成屍體這個事實並沒有給你提供任何不親她的理由。只不過是想到她將會變成屍體這個事實,導致你不想去親她,它讓你不再享受親吻她的過程。

我傾向於認為正確的立場應該是一個中立的立場。你有一些時間和場合可以用來思考死亡,但當你在親吻一個人時,就不是思考這個問題的合適時間和場合。如果有人說,你應該始終在心裡想著自己終有一死這個事實,我會認為他們錯了。不過,類似地,如果有人說你永遠不用思考必死的命運和死亡的本質,我認為他們也錯了。實際上,在有些時間和場合是可以思考死亡的。

但是那樣的話,我們仍然有一個問題。讓我們假設此時此地是思考死亡的恰當時間和地點。(畢竟,如果的確有一個時間和地點,可以用來思考死亡以及它如何影響我們生活的話,那就是現在,就在這裡,當你在讀一本關於死亡的書時。)所以,我們仍然要問:你該如何生活?對於關於生與死的真相的恰反應是什麼?

當

恐懼死亡

認為「我們將會死去」這個事實會影響到我們的生活方式,這麼想是很自然的。的確,大多數人都會被這樣的想法所吸引,即死亡是我們存在的核心,它會對我們如何生活產生重大而普遍的影響。比如,卡夫卡說過:「生命的意義在於它終將結束。」(The meaning of life is that it ends.)這個暗藏玄機的說法很妙,很典型的卡夫卡風格,但它的含義我想是很平常的:我將會死去,我的生命終將走到盡頭,這些都是關於生命的深刻而根本的真相,這些事實會對我如何生活產生重要影響。這就是那句話的想法。但是,那些影響到底會是什麼呢?認識到自己終將死去這個事實,會如何影響我生活呢?

思考這些問題時,僅僅注意到「意識到我們終有一死」這件事的確會影響我們,這還不夠。借用一下托爾斯泰的話,事情可能會這樣:一想到你必死的事實,你將無休止地尖叫,直到死去的那一刻為止。但這事如果真的發生的話,並不能說明這種做法就是恰當的反應,也許它僅僅是出於我們的本能。確切地說,我想問的是,怎樣才是恰當的反應?做出一種行為而不是另一種行為的理由是什麼?

嚴格來說,我想讓大家思考的第一種「行為」並不是一種行為,而是我們反應的情緒方面,在我看來,對死亡最常見的反應之一是害怕死亡。實際上,在很多情況下,「害怕」可能不足以表達這種情緒。我認為,一種極為強烈的害怕,即恐懼,是面對死亡時十分常見的情緒反應。所以,我們要問:對死亡的恐懼是一種理性的恰當的反應嗎?

這裡的關鍵詞是「恰當的」。不可否認,我的人生經驗告訴我,很多人都害怕死亡。這種反應有多麼常見以及這種恐懼有多麼強烈,那是心理學家或者社會學家研究的課題,我不感興趣。我同意對死亡的恐懼是很常見的,但我想知道的是,對死亡的恐懼是否為一種恰當的反應,是否為一種合理的情緒。

很顯然,提出這個問題時,我已經預設了一個更大的哲學命題,即探討情緒是否合理是有意義的。我們不僅可以探討一個人會有什麼情緒,還可以探討一個人應該有什麼情緒。然而,這一觀點似乎不那麼顯而易見,在我們討論對死亡的恐懼之前,也許要先花些時間思考一下。

讓我們從不同於恐懼的另一種情緒開始說起,比如說自豪。自豪當然是一種情緒。但我想我們都同意,只有在相關條件成立的情況下,對某樣事物感到自豪才是合乎情理的。什麼條件呢?我想到了兩個。首先,你感到自豪的事必須是某種成就。如果你現在對我說:「我真為自己在呼吸而感到自豪。」我可能會很不解地看著你,因為無論從任何角度來看,呼吸都沒有困難到足以稱之為成就,所以我無法理解你怎麼會,或者說你為什麼會為自己在呼吸這個事實而自豪。當然,如果你出過意外,為了能夠重新用肺呼吸經歷過極其痛苦的物理治療,那麼我們或許就能理解,為何自然而尋常的呼吸會成為一種成就,一件值得自豪的事。但是,對於我們其他人來說,呼吸無論如何都不是一種成就,為它感到自豪是不恰當的。

即使我們取得了一些成就,那也是不夠的。如果要讓你對某樣事物感到自豪這件事站得住腳,那麼它必須是能夠充分顯現出你的成就。當然,最直接明瞭的例子就是你自己的成就,你為之自豪是合乎情理的,因為你正是那個攻克難關的人。如果你的哲學論文得了一個A,你告訴我你很自豪,我可以理解;哲學論文得A是一項成就,而且那正是你寫的,所以我理解你為什麼自豪。當然,如果你做的只是在互聯網上找到那類網站,付錢請人幫你寫了一篇論文並得到A,那我可以理解那些人也許為寫了一篇很棒的哲學論文而自豪,但是我看不出這件事顯示了你的什麼積極面。所以,恰當的自豪必須滿足第二個條件:你感到自豪的事物、活動或者特徵,必須能以某種方式充分地顯現你自己。

這種成就不一定非要是你的成就,即使從簡單的狹義上來說。比如,為你孩子的成就感到自豪是合乎情理的,因為在你和你孩子之間存在著一種緊密的聯繫。從某種意義上來說,他們的成就是和你聯繫在一起的。在其他情況下,也許我們要考慮這種聯繫是否足夠緊密,或者這種聯繫的本質到底是什麼。作為一個美國人,當美國運動員在奧運會項目上奪冠的時候,你也許會感到自豪,你會對自己說:「我沒有參加比賽,儘管如此,我是個美國人,美國隊贏了,我就會感到自豪。」這是合情合理的,我們可以理解你為何認為這份聯繫足夠緊密。另一方面,如果你說:「德國人在奧運會上奪冠了,我真的很自豪。」我就會問你,你是德國人嗎?你有德國血統嗎?你出資贊助了德國奧運會運動隊嗎?如果這些問題的回答都是否定的,那就不符合恰當性條件,這時你感到自豪就說不通了。

我們可以花更多的時間去探討,使自豪這個情緒合乎情理需要滿足什麼精確條件,但那當然不是我的目的。我引入這個討論是為了說明「情緒確實需要滿足一定的要求」這個說法是合理的。要注意的是,並不是只要滿足了這些條件就必然能感受到某種情緒,那是另一個問題了。不如這樣說,只有滿足了這些條件,你擁有某種情緒才說得通,你感受到這種情緒才是理性的、合理的,因為這種情緒才是對你週遭環境及情形的恰當反應。

那麼,讓我們來想一下,恐懼需要什麼恰當性條件呢?瞭解了這些相關條件,就可以進一步思考,對死亡感到恐懼是否恰當呢?但是首先,我們需要知道這些相關條件是什麼。當我思考這個問題時,想到了三個條件。第一個條件是:要使感到恐懼合乎情理,你害怕的事必須是一件壞事。

我想,第一個條件應該是沒有爭議的。如果有人過來跟我說:「下班後有人要送給我一個圓筒冰激凌,我感到很害怕。」我同樣會很不解地看著他問:「你為什麼要害怕?這件事怎麼會讓你害怕呢?」當然,這不是說他完全沒有說得通的答案。如果他告訴我:「我正在減肥,但是我意志力太弱,如果他們給我一個圓筒冰激凌,我一定會吃掉的,那我這周就白節食了。」那我就能理解了。從一個節食者的角度來看,圓筒冰激凌可能是一種不好的東西,這樣的話,就滿足了恰當的恐懼需要的第一個條件。但是如果你沒有一個那樣的理由,如果你和我們大多數人大多數時候一樣,那圓筒冰激凌是個很好的東西,它是一種稍縱即逝但讓人由衷快樂的源泉,由此我就不明白你有什麼理由害怕得到一個圓筒冰激凌。這說不通。

要讓害怕某事看起來合理,這件事必須是一件壞事。這也是有時候我們對有各種恐懼症(害怕蜘蛛、灰塵或者兔子)的人另眼相看的原因之一。我們會想,這怎麼可能呢?可愛的小兔子一點兒也不危險,對兔子感到恐懼是不合理的;有些蜘蛛確實是有毒的,但我們在康涅狄格州郊區碰到的蜘蛛一般是無毒的,所以害怕蜘蛛也說不通。(當然,如果你住在澳大利亞的話,情況又不一樣了,在那裡毒蜘蛛更常見。)再次申明,這並不是說人們不能對蜘蛛或者兔子有這種情緒反應,只是它們看起來不合理。

所以,要使恐懼合理的第一個條件是:你的恐懼對像必須是不好的。如果我是偏頭痛患者,我對偏頭痛感到恐懼是合理的;而我對欣賞美麗的夕陽帶來的快樂感到恐懼,就是不合理的。

第二個條件是,這件壞事發生的幾率,即壞事降臨到你身上的幾率,必須是不可忽視的。只有邏輯上的可能性,不足以說明恐懼是一種合理的反應。比如,你有可能被一隻西伯利亞虎撕成碎片,與死亡不期而遇,這在邏輯上看來並沒有前後矛盾或不連貫一致。但這不是說這件事有什麼前後不一致的地方,只是它發生的幾率太小了,小到可以忽略不計。如果你告訴我,你實在害怕自己會以這樣的方式死去,那我只能說這種恐懼根本說不通,它是不合理的。

話又說回來,我們可以舉出一些特殊情況,在這些情況下,恐懼可能是合理的。假設你告訴我,在你不讀關於死亡的哲學書時,你是一個野生動物訓練員,或者你打算去一個馬戲團工作,在那裡你要訓練老虎,那我當然會改變自己的說法。在這些情況下,你的確有可能被老虎傷害並殺死,這種幾率是不容忽略的。我理解這種恐懼,它說得通。但對於我們其他人來說,我認為,被老虎殺死的幾率幾乎等於零,可以忽略不計。所以,害怕被老虎吃掉或者害怕被老虎咬成重傷而死是不合情理的。

一旦你明白了這一點,就很容易舉出許多例子。假設我害怕被來自半人馬座阿爾法星的太空生物綁架,他們把我帶回實驗室,捅我戳我,然後將我活體解剖。我承認,這件事有發生的可能性,邏輯上它不是不可能的。但是同樣地,這件事發生的幾率小到可以忽略不計。如果我真的害怕這件事發生,你大可準確無誤地向我指明,這種恐懼是不恰當的。它是不理性的。

因此,如果要使恐懼變得恰當,相應的壞事真實發生的幾率就要足夠大。當然,就這種幾率要多大才算數這個問題,還有很大的討論空間,但至少我們可以同意:當這種幾率小到可以忽略不計時,感到恐懼是不合理的。這就是第二個條件。

第三個條件,我想,從某種角度上來說是有爭議的,儘管如此,我還是認為它是對的。這個條件就是:關於壞事是否會發生,必須有一定的不確定性,這樣你感到恐懼才是合理的。雖然我們還不清楚到底需要多大的不確定性,但是關於壞事是否真的會發生或會壞到什麼程度,至少需要有某種不確定性。要弄明白第三個條件,我們需要想像一個情形:一件壞事將會發生;而且,實際上這件事百分之百會發生;同時,你也很確切地知道這件事會有多壞。我希望你同意,在這樣的情況下,儘管已經滿足了前兩個條件,恐懼仍然不是一種恰當的情緒反應。

假設事情是這樣的,每天你都會帶一份午餐去上班,並把它放在辦公室的冰箱裡。和午餐一起你還帶了甜點,假設是一塊曲奇。每天中午1點,你把午餐從冰箱裡拿出來時,朝袋子裡看,發現有人偷了你的曲奇!這是一件壞事。誠然,它不是這個世界上最糟糕的事,但有人偷了你的曲奇確實也是一件壞事。而且,明天你的曲奇也有不容忽視的幾率會被偷。所以,現在前兩個條件已經滿足了。實際上,明天你的曲奇不只是有不容忽視的幾率會再次被偷,而且這幾乎是可以肯定的事,它會日復一日地發生。也就是說,這件壞事肯定會發生,而且你知道它究竟有多糟糕(因為除了你的曲奇之外,沒有其他什麼東西丟失)。那麼我認為,在這樣的情形中,恐懼是不合理的。

請你注意,在這種時候,一些其他的負面情緒,比如憤怒和怨恨,可能是合情合理的。不管這個小偷是誰,他或她以為自己是誰啊,竟然敢偷你的曲奇?他們沒有權利那麼做!你可以生氣,可以憤恨,還可以因為你沒有甜點吃而傷心,如此日復一日。但你不應該感到害怕,因為沒什麼理由讓你感到害怕。當你知道壞事肯定會來臨,而且知道它究竟有多壞的時候,害怕就說不通了。

相反,如果這個小偷隨機作案,在每週的不同時間、從不同的袋子裡偷不同人的甜點,你永遠不知道他或她下一次將要去偷誰,那麼你有理由害怕成為明天那個甜點被偷的人。說不定你覺得這個餅乾小偷的例子太幼稚了,那麼想像一下有人闖進隔壁公寓,偷走了筆記本電腦。在這裡,恐懼也是說得通的,你有理由害怕他們下一次來偷你的電腦。此時,所有的三個條件都滿足了;有一個令人恐懼的壞事,有一個不可忽視的壞事會發生的幾率,而且這個幾率還達不到成為一種確定性的程度。

另一方面,假設事情就像你在電影裡經常看到的情節一樣。這個竊賊是一位神偷,他為自己的「偉業」感到驕傲,並且會宣佈他的行竊計劃。比如,他可能會在《紐約時報》上登一則公告說:「4月27日,星期三,我會從××的公寓裡偷走電腦。」而且,不管採取了什麼防護措施,總是會有疏漏,被指定的這個人的電腦總是會被偷走。如果下周的行竊名單上寫的是你的公寓,那麼理所當然地,你可以生氣,可以不爽,可以惱怒,可以為不知道如何採取充分的防護措施而覺得自己很蠢。但是,當你的名字和將要被盜的時間出現在公告上的時候,當這個竊賊全年都按照預示過的計劃盜竊且從未失手的時候,我希望你同意說,此時的恐懼是不合情理的,一旦你確切地知道將要受到多大傷害,並且知道那個傷害將會發生,恐懼就不再恰當了。

假設我有一台小型拷問機,一台小型疼痛產生儀。我把你的手放進去,連上電極,轉動手柄,打開開關,然後你感受到了一次電擊。如果每次電擊的強度都不一樣,你擔心下一次受到的電擊有多難受是說得通的。但是,如果這台機器只有一種設置,開和關,每次電擊的感受都完全一樣,而且我已經電擊過你很多次了,所以你確切地知道那是什麼樣的感受,而且你確切地知道還要被電擊三次。(也許有人付錢請你參加一個詭異的心理學實驗。)那麼,我認為這時恐懼就是不合情理的。當你確切地知道將會發生什麼,並且確切地知道那是什麼樣的感受時,你當然可能會反感將要發生在你身上的事,但這時恐懼不是合理的情緒。

現在實驗結束了。你因為參與實驗得到了10美元報酬,但我不讓你走。我說:「我還要再做一次這個實驗,不會比前面那次更疼。」顯然,你可能不相信我,說不定最後這一次電擊真的會比其他幾次要疼。這就引出了不確定性這個因素,這時恐懼也許就變得合理了。但是,如果你完全相信我說的,認為只需要再痛一次,而且和你之前感受過的一模一樣,那麼憤怒可能是合理的(你拒絕再來一次!),怨恨可能是合理的,因為又要再疼一次而感到沮喪也是合理的,但恐懼是不合理的。

所以我認為,恐懼要成為恰當的情緒,一定要滿足三個條件:你恐懼的對象必須是不好的,壞事將要發生的幾率必須是不可忽視的,而且你不確定這件壞事將要發生。如果你確定這件壞事的性質,而且確定它一定會發生,那麼恐懼就說不通了。

另一個值得一提的觀點是,即使表現出恐懼是合理的,切記還有一個適度(proportionality)的問題。即使傷害發生的幾率不容忽視(並且這個幾率達不到成為確定性的程度),並且感到某種恐懼也被認為是合理的,但如果發生的幾率很小卻恐懼得要死,那這時恐懼的程度仍可能是不合理的。當風險很小的時候,輕微的擔心是恰當的。類似地,恐懼的程度應該與事情的糟糕程度相符。比如,在餅乾小偷的例子中,你不確定自己會不會成為下一個受害者,難免有一些害怕,不過這種害怕應當是輕微的。這時候,任何超出輕微程度的恐懼都是不恰當的反應。

瞭解這些觀點以後,我們現在可以討論對死亡的恐懼是否合適了。然而,首先我們需要澄清一些重要的事:當我們害怕死亡的時候,我們究竟在害怕什麼?我們害怕的具體對像到底是什麼?碰巧,我認為可以從幾個不同的角度來回答這個問題;而恐懼是否合理,取決於我們所考慮的東西究竟是什麼。

你擔心的事情可能是死亡的過程。有些人發現當他們生命終結的時候,那個現實過程充滿痛苦,令人不快。我已經提到被老虎撕咬吃掉的可能性,可以想見那當然是一種很不愉快的死亡方式。由此,你會痛苦地死去的幾率不可忽視,並且看來它給恐懼留出了空間。當然,我們會問,你會痛苦地死去的幾率有多大?正如我已經指出的,對我們中的大多數人來說,被老虎撕咬致死的可能性微乎其微。因此,我認為對這種特殊死亡形式的恐懼是不恰當的。同樣,如果擔心被半人馬座阿爾法星人抓去,在痛苦的手術中死去,這種恐懼也是不合適的。

儘管如此,令人悲傷的是,在這個世界上的確有人在死去時飽受痛苦,特別是因為在晚期時給人帶來痛苦的一些疾病。令人不快的是,我們發現很多醫院在病人生命晚期並不為他們提供足夠的止痛藥。為什麼呢?那是一個很複雜的問題,但是我認為,如果有人跟我說鑒於這個事實,他們很怕這種事情會發生在自己身上,我完全可以理解他們的這種反應。儘管如此,恐懼最好還是要適度。如果你告訴我,因為害怕這件事發生在自己身上,你夜不成寐,那我會大吃一驚,覺得那種量級的恐懼是不合適的。

儘管對有些人來說,當他們說害怕死亡時指的是害怕死亡的過程,但是不管怎麼說,我想這並不是多數人說到害怕死亡時腦中所想的事。我認為多數人指的是他們害怕死亡本身——害怕處於死亡的狀態。他們感到害怕,不知道死了會是什麼樣的。關於這一點,我想說它並不滿足恐懼是否恰當的相關條件。

我們腦中要謹記,死亡什麼感覺也沒有,即死亡的狀態不涉及任何性質的體驗。當然,這是我們在第九章中已經討論過的觀點。這並不是說當一個人死了,他就會有某種體驗,一種不同尋常的、難以想像的體驗,像是一個令人困擾的謎團。不,這裡根本沒有什麼謎團:死亡的狀態僅僅就是不涉及任何體驗。

但那就意味著,事實上,死了「是什麼樣的」(「what is it」to be dead)其本質上不是壞的,也不包含壞的事物,這恰恰是因為死了什麼感覺都沒有。所以,如果我們害怕死亡,其實是害怕不知道死了會怎樣,那麼這種恐懼就是不恰當的。在這裡,就不符合恰當的恐懼需要的第一個條件,因為我們恐懼的對象——「死了是什麼樣的」——事實上,一點兒也不壞。

顯然,這種觀點以死亡的本質為前提,而我在本書的前半部分為這些本質辯稱過。如果你相信來世,或者至少相信有顯著的可能性存在來生,你的看法就會很不一樣。比如,你擔心自己可能會下地獄。從那種角度來看,擔心死了是什麼樣的顯然就說得通了。(當然,除非你確定自己會下地獄,而且知道將會遭受多少懲罰。但是那樣的話,不符合恰當的恐懼需要的第三個條件,所以恐懼還是不恰當的。)但是,如果你和我一樣相信,死亡僅僅是體驗的終結,那麼在我看來,這就不符合恰當的恐懼需要的第一個條件。因為死了什麼感覺都沒有,也就沒有什麼壞的感覺,所以對死了是什麼樣的感到恐懼就說不通了。

當然,我並不是主張死亡什麼壞處也沒有。儘管我堅持認為對死了是什麼樣的感到恐懼並不恰當,因為死了就沒有壞的了,但我沒有否認死亡是壞事。相反,我認同剝奪解釋理論。根據剝奪解釋理論,從死亡剝奪了人們生命中享有的美好事物這個事實來看,死亡是一件壞事(當它產生壞處的時候)。簡而言之,死亡之所以是一件壞事,並不是因為死了是什麼樣子,而是因為死亡涉及剝奪。

但如果這種觀點是對的,那麼我們也許可以明確一個恰當的恐懼對象。沒準我們只需要單純地恐懼死亡所涉及的剝奪,而不是恐懼死了是什麼樣的。誠然,剝奪本質上並不是一件壞事。但是正如我們所見,它看來是一種相比較而言的壞事。因此,似乎對死亡所涉及的剝奪感到恐懼,滿足了恰當的恐懼需要的第一個條件,即恐懼的事物必須是不好的。那麼,也許只要弄清楚我們恐懼的是死亡帶來的剝奪,而不是死亡的體驗,那麼對死亡的恐懼就是恰當的了。

但這也不太對。首先,事實上我已經論證過,永生對我們來說不是好事;被宣判永遠活著是一種懲罰,而不是賜福。如果在這點上我是對的,那麼我們終有一死的事實,即我們最終會被剝奪生命的事實,就完全不是什麼壞事,而是好事。那麼,對死亡涉及的剝奪感到恐懼是不恰當的。更確切地說,如果我們害怕的是不可避免地失去生命,那麼我們的恐懼對象並不是壞事,反而是好事,所以恐懼是說不通的。

當然,也許你還沒有被「永生將是壞事」這個觀點所說服,也許你認為永遠活著會是件好事,那樣的話,我們終有一死的事實,因為包含了不可避免失去生命,將會是一件壞事而不是好事。根據這個觀點,我們是不是至少可以同意,如果永生是好事而不是壞事,我們恐懼的對象就是不好的,所以恐懼死亡是合理的?

然而,需要注意的是,即使我認為「永生是一件壞事」這個觀點錯了,也不能推出對死亡的恐懼是合理的。因為我們已經討論過,要使恐懼合理,關於所畏懼的事物是否到來就需要具有不確定性。而對於我終究會被剝奪生命這個事實而言,沒有不確定性。我知道這件相對的壞事(為了討論之便,假設死亡的確是件壞事)正在降臨,我知道我將會死去。所以,恐懼就變得不適宜了。假設我給你一個圓筒冰激凌,你很喜歡它,希望自己可以再吃第二個,但我沒有第二個圓筒冰激凌可以給你。所以,你知道吃完第一個圓筒冰激凌後,自己不會得到第二個。那很遺憾,因為沒有足夠的冰激凌。這時你告訴我:「我害怕,我害怕吃完第一個圓筒冰激凌之後,一段時間裡我得不到第二個。我害怕,因為冰激凌被剝奪就帶來了壞處。」很顯然,在這個思路裡恐懼是講不通的。既然你知道不會有第二個圓筒冰激凌,那對這個缺失感到恐懼就是不恰當的。類似地,即使死亡意味著在某一刻你再也不能從生活中獲益,使得死亡本身是件壞事;但是,既然你知道生命必然會終結,那麼對這種必然會有的缺失感到恐懼同樣是不恰當的。

但是現在一種不同的可能性不言自明。我剛剛辯稱,正是因為死亡是確定無疑的,所以對死亡的恐懼是不恰當的。但是,關於死亡也有完全不確定之處,那就是我們什麼時候會死。或許,我們應該害怕的不是失去生命本身,而是我們可能會早死的可能性。

讓我們來考慮一個類比。假設你在一個派對上,而那是一個很棒的派對,你希望可以一直待下去,但這是發生在高中時期的事,接下來會發生的是,在某一個時間點,你媽媽會打來電話,告訴你是時候回家了。讓我們假設待在家裡並沒有什麼不好,本質上來說它是中性的。你只是希望你可以待在派對上,但是你知道你不能。最後,假設你知道那個電話百分之百會在午夜打來,可以打包票,完全不存在早些或晚些打來的可能性。那麼,這件事的確沒有什麼可害怕的。你也許會對媽媽在午夜給你打電話感到怨恨,可能會因為她不讓你像其他朋友一樣待到1點鐘而惱怒,但這件事並沒有什麼可害怕的。如果11點的時候,你說:「我很怕電話會在午夜打來,因為她總是在那個時候打電話過來。」那麼,很簡單的一個事實就是,你的恐懼站不住腳。你並沒有相應程度的不確定性。因為你確切地知道要發生的事,而且你確信它會發生,所以這時恐懼不是恰當的情緒。

相反,假設你只知道你媽媽將會在11點到1點之間的某個時刻打電話過來,那麼有一些擔心是合理的。在大多數時候,她會在12點或12點半打來電話,有時候她到1點才打過來,但偶爾她會在11點就打電話。這時,在我看來,恰當的恐懼需要的各種條件都滿足了。有了一件壞事——可能要更早(而不是更晚)離開派對;壞事將要發生有不可忽視的幾率(她有時候的確很早就打電話過來);同時,壞事是否會發生有不確定性(因為她有時候會晚打電話,而不是早打)。那麼,在這種情況下,一定程度的恐懼是合理的。(會有多麼恐懼?這取決於電話會早些打來的可能性有多大。)

也許這就和我們對死亡的恐懼類似。也許正是「死亡會更早到來」這種可能性使恐懼這種情緒變得合理了。順便提一下,這種類型的恐懼巧妙地迴避了永生對我們來說是不是壞事這個問題。即使永生將是壞事,對我們大多數人,或者說對我們所有人而言,死亡仍然可能來得太快。如果是這樣的話,我們可以合情合理地擔心死亡會來得太早。

同樣需要注意的是,死亡的不可預測性是一個決定性因素,這使得死亡這件事可以讓我們合理地感到害怕。事實上,在我看來,如果不是因為死亡的不可預測性,對死亡的恐懼就不可能站得住腳。就像我說明的,對死亡狀態本身感到害怕並不是一種合理的情緒。在我看來,死亡的不可預測性才是我們可以合理地對死亡感到恐懼的唯一理由。

即使是這樣,進一步的區分也有助於我們理解這個觀點。我害怕自己死得太早,是因為「如果我能再多活一會兒,我的人生兩相權衡後仍將是美好的」嗎?或者擔心我會很快死去,是從「就我有望再活多少年的數字範圍來說,死亡會早些到來而不是晚些到來」這個意義上說的?又或者是針對第三種可能性,即我是在害怕自己會英年早逝,比其他人死得更早?這三種細分潛在恐懼的準確對象的方式,有許多重要的區別,包括如果感到恐懼的話,那什麼程度、什麼時候才是恰當的,因為你的恐懼需要和相應的可能性成比例。

以對英年早逝的恐懼為例。很顯然,如果一個人已到中年,對英年早逝感到恐懼就完全是不理性的,因為他已經沒有英年早逝的可能性了。(我自己已經快要60歲了,就我這個年紀來說,要想英年早逝已經來不及了!)但是,即使是對年輕人來說,雖然存在英年早逝的可能性,但實際發生的幾率微乎其微。比如,對於一個身體健康的20歲美國人來說,在未來5年、10年甚至20年內死去的幾率幾乎可以忽略不計,這個幾率太小了,為此如果有大量的恐懼情緒,看起來就很不合理。當然,隨著我們的年齡越來越大,在既定時間段裡死亡的可能性也會穩步上升,不過即使是這樣,對於很快死去的恐懼也很容易並不適度。即使是一位80歲的老太太,她也有超過90%的幾率再活至少一年。

顯然,得了重病的人和年邁的人對死亡快要來臨感到恐懼是合理的。但是,對於我們其他人而言,我認為這種情緒是不恰當的。如果你自己非常健康,但你卻對我說:「死亡真是令人喘不過氣來,我太害怕死亡了。」我只能回應說,我相信你,但是儘管如此,這種對死亡的畏懼不是一種恰當的情緒。基於已有的事實,這種畏懼不合情理。

當然,即使我這種看法是正確的,而且對死亡的恐懼在大部分時候是不恰當的,但仍然存在別的可能性,即一些其他的負面情緒是恰當的。我已經提到了,有時候即使恐懼是不合理的,但感到憤怒、悲傷和悔恨卻是恰當的。所以,我們仍然要問,想到死亡的時候,這些負面情緒中是否有哪一種是恰當的呢?

有一點是毋庸置疑的,基於我關於永生的看法,我終究會死這個事實本身不是壞事,也不包含任何壞事。死亡本身不是一件壞事,而是一件好事。因此,我認為對死亡本身,即我將會死去這個事實表現出負面態度是站不住腳的。但是,我們可以關注「我們可能會死得太早」這個可能性,也就是說,當生活給予我的總體來說(在兩相權衡後)還是美好的事物時,我可能就得死去。死得太早的可能性顯然是一件壞事。在這種情形下,如果有某些負面情緒是合理的反應,那會是什麼情緒呢?

一個顯而易見的答案是憤怒。即使恐懼不是面對死亡的恰當的反應,但憤怒有可能是,持這個想法看起來是很自然的事。我一部分意識裡想對宇宙揮拳,咒罵它只給了我60年或70年或100年的壽命,而世界又是如此豐富多彩、不可思議,需要花上幾百年、幾千年或者更長的時間才能享盡它的奉送。面對我可能會死得太早這個事實,憤怒難道不是恰當的反應嗎?

然而,事實上,答案並不是那麼確定無疑的。和其他情緒一樣,恰當的憤怒本身需要滿足一定的條件,這些條件是否已經被滿足,在這裡還不清楚。無可否認,恰當的憤怒需要的第一個條件——有壞事發生在你身上(或可能發生在你身上)——事實上已經被滿足了,因為我有可能很早就會死,這對我來說是一件壞事。但是,要使憤怒合理,還需要一些附加條件,而這些附加條件可能沒有被滿足。

比如,只有在指向某個人,即指向施事者,也就是那些有能力決定如何對待你的對象時,憤怒才是合理的。如果在辦公室裡,儘管你以前告訴過同事要更小心一點兒,但還是有人將咖啡灑到了你的電腦上,弄壞了硬盤,那麼憤怒是合理的。憤怒直指你的同事,一個對自己的行為有控制力的人。類似地,如果你因為在工作中得到的評價低而對老闆倍感憤怒的話,那麼最起碼滿足了一個特定條件:你的憤怒直指一個施事者,一個對於如何對待你有部分控制權的人。

當然,有時候我們會對無生命的物體生氣。你要提交的工作報告截止日期就要到了,你正要把它打出來趕緊交上,這時你的電腦崩潰了。你會對你的電腦感到憤怒。到底發生了什麼事?你把電腦人格化了:你把它視為一個人,認為它故意選擇在這個時候壞掉,再次讓你失望。我當然理解這種行為,我也做過這種事。但是,你當然也可以退一步思考。至少,一旦你的憤怒平息之後,就可以退一步思考,並意識到對你的電腦生氣毫無意義。為什麼沒有意義呢?因為你的電腦不是一個人,它不是一個施事者,它沒有選擇權和控制權。

我想,另一個合理憤怒需要滿足的條件是:只有當施事者錯待了你,對你做了不合乎道德的事時,憤怒才是合理的。如果你理應從老闆那裡得到一個不好的評價,那麼他並沒有做錯什麼,你的憤怒就是不合理的。但是,如果他給你一個差的評價是為了報復你在壁球場上贏了他,那麼他就做錯了,你的憤怒就不再不合理了。當你對某人感到憤怒的時候,你透露的事實是你認為他們錯待了你,他們不該這麼對待你。

這兩個附加條件可能不是進一步滿足合理的憤怒僅需的條件,但是就我們的目的來說,這已經足夠了。讓我們想一想,對於我們有可能會死得太早這個事實而感到憤怒,真的站得住腳嗎?

答案可能很大程度上取決於你認為誰,或者說什麼,該為我們死得太早負責。為什麼我們只有60年、70年、80年可以活?這裡有兩種基本的答案。一方面,你可能認同一種經典的宗教學觀點,認為是上帝統治著宇宙並且決定著我們的命運。也許上帝判了我們死刑,讓我們中的大多數人死得過早。這是我們在《創世紀》中看到的,比如,上帝將亞當和夏娃貶為凡人,懲罰他們。另一方面,你可能會相信存在一個完全非人格化的宇宙。從這種觀點看來,宇宙只是原子在太空中盤旋,通過各種結合方式聚合到一起而形成的,沒有人在幕後操縱這一切。我們會死亡,這是因為生命碰巧是如此發展的。

讓我們來考慮這兩種可能性,從有神論的宇宙觀開始。在這種情況下,至少滿足了恰當的憤怒需要的兩個附加條件中的第一個。既然上帝是一個人,那麼對上帝感到憤怒是恰當的,因為他懲罰我們,給了我們如此短暫的生命,相比之下,世界又是如此豐富多彩。但是,第二個附加條件呢?上帝錯待我們了嗎?他給我們50年,或者80年,或者100年,是錯待我們了嗎?上帝對我們做了什麼不道德的事情了嗎?如果不是的話,那麼對上帝的憤怒和怨恨就說不通了。

假設一位同事有一盒糖,她給了你一顆,你很喜歡。然後她又給了你第二顆,你也很喜歡。然後她又給了你第三顆,你還是很喜歡。假設你問她要第四顆糖的時候,她沒有給你,她這樣做錯待你了嗎?她這麼對你是不道德的嗎?她欠你更多的糖嗎?目前還說不好。但是,如果答案是否定的話,那麼你感到氣憤就並不恰當了。當然,如果你感到氣憤,我能理解,只因為這是一種很常見的反應。但是,當你的同事給了你一些好東西,之後卻不給你更多的,這時憤怒是你該有的合理反應嗎?不好確定。在我看來,恰當的反應不是憤怒,而應該是感激。你的同事並不欠你一丁點糖果,但是她給了你三顆。你也許希望自己可以得到更多,可能因為不能得到更多而傷感,但是憤怒的情緒並不恰當。類似地,對上帝感到憤怒也是不恰當的。在我看來,上帝並不欠我們的,並不需要給我們比我們已有的更多的生命。

假設你贊同的是第二種基本立場,相信存在一個完全非人格化的宇宙。在這種情況下,甚至連第一個附加條件都沒有滿足。對宇宙感到憤怒不是一種理性的恰當的行為,恰恰是因為宇宙不是一個人,不是一個施事者,它對它的所作所為沒有選擇權和控制權。誠然,我可以揮舞拳頭,詛咒宇宙,但是我這樣做就是將宇宙人格化了,把它當作一個故意決定讓我們過早死去的人。但是不管這種反應有多麼常見,如果宇宙並不是一個人,只是原子在太空中旋轉形成的各種各樣的聚合,那麼理性來講,這種反應就是不恰當的。從這種觀點來看,對我可能會死得太早這件事感到憤怒就說不通了。

那麼,如果感到悲傷呢?我應該為自己可能會很早就死去感到傷心嗎?事實上,在我看來,按照上面討論的,某些情緒是合理的。世界是一個如此美妙的地方,如果能夠更多地從這個世界提供的精彩事物中獲益,那該多好。因此,我為我不能得到更多而感到傷心。我認為,這種傷心是合理的。

但在這樣想的時候,我發現自己馬上有了另外一個想法。儘管不能得到更多,令人遺憾;但是能夠得到這麼多,我已經無比幸運了。在我看來,宇宙只是一堆旋轉的原子,聚合成一群群各種各樣的東西,然後這些原子群消融或者分解。這些原子大多數根本就沒有生命,它們不能成為人類,不能相愛,不能欣賞落日,不能吃冰激凌。能夠有幸成為被選中的少數(原子),對我們來說是無上幸運的。

讓我分享一段話,這是我最鍾意的表達了這個觀點的話。這段話來自庫爾特·馮內古特的《貓的搖籃》(Cat』s Cradle)。馮內古特設想了一段人們在病榻上可能會吟誦的臨終禱告(以下翻譯來自劉珠還譯本,特此感謝。——編者注):

上帝創造泥土。

上帝感到有點孤獨。

於是上帝對一些泥土說:「坐起來!」

「看看我創造的一切,」上帝說,「山巒,海洋,天空,星辰。」

我就是那些坐起來環視四周的泥土。

幸運的我,幸運的泥土。

我,泥土,坐起來,見到了上帝完成的偉業。

幹得好,上帝!

唯有你才能勝任這一切,上帝!我肯定力不能及。

跟你比我不足掛齒。

只有在想到那些甚至都沒有坐起來環視四周的泥土時,我才產生些許的自尊。

我收穫如此豐厚,而大多數的泥土卻收穫如此微薄。

謝謝您賜予我榮耀!

現在泥土再次躺下,入睡。

泥土有多美好的記憶啊!

我遇見多麼有趣的其他坐起來的泥土啊!

我喜歡所見到的一切!32

在我看來正確的情緒反應不是恐懼,不是憤怒,而是感激,感激我們可以擁有生命。(感激應該像憤怒一樣,只能指向一個人嗎?如果是的話,如果人們相信非人格化的宇宙,那麼嚴格來說,恰當的情緒也不是感激,或許那是一種感到無比走運或幸運的感覺。)

小心謹慎

到目前為止,我們一直在討論面對死亡的反應的情緒方面。那麼行為方面呢?鑒於我們都將會死去,我們應該如何活著?有個答案一下子就跳進了我的腦海,它看起來就像是一個笑話。我想說,我們應該小心謹慎地活著。

曾有一檔警察類電視節目叫《山街藍調》(Hill Street Blues)。每天這個節目開頭,都由一位警長評點最近發生的案件以及正在進行的調查,最後他派出警員,並叮囑說:「在外面要小心。」總是以此結尾。

你當然要小心,不然的話,你可能會死於那些本可以避開的致死因素。如果你不夠小心,你不會注意到有一輛卡車正向你撞來。這看起來似乎顯而易見,但是除了這種瑣碎的觀察之外,除了必須注意那些可能提前結束我們生命的危險外,「我們將會死去」這個事實還需要進一步的特別關照:你必須留意你在拿自己的生命幹什麼。就像人們有時候說的,你只能到世間走一遭,沒有再來一次的機會。我們終有一死,我們的生命是有限的,這要求我們意識到:我們有可能把生命搞砸,我們可能會過著一種錯誤的生活。

吹毛求疵的那部分我想指出一點,不是終有一死的命運本身包含了這樣的暗示。即使我們可以永遠活著,我們還是可能過著錯誤的生活。畢竟,即使擁有無限長的生命,你還是會擁有一些特定的行動模式,從事一些特定的活動,而這種特定模式仍可能不是你可以擁有的最佳模式。所以無論是否擁有終有一死的命運,搞砸生命的可能性、過著一種錯誤的生活的可能性,對我們所有人來說都是存在的。要明白這一點,請看下面這個極為簡單的例子。假設我們可以永遠活著,想像一個人用他一生的時間來數整數:1、2、3、4、5、6……相對於做更複雜的數學研究來說,這可能是一種不怎麼有價值的度過永生的方式。所以,即使是永生的人也可能浪費掉他們的生命。

話雖如此,但如果我們必然死去,而沒有不朽的生命,就增加了額外的風險,即額外的搞砸它的危險。畢竟,如果你真的可以活到永遠,那麼即使你已經花了100萬年或者10億年數整數,只要你發現這是一件了無意義的事,你總是可以重新開始。你有大把的時間可以開始做更加深奧的、更有價值的數學研究。永生給了你重新開始的機會,給了你重來一遍的可能性。

因此,我們是不是可以推斷,終有一死的命運剝奪了我們重新開始的機會,這是它特別的煩人之處?但是,這也不是非常正確。即使你不能活到永遠,事實上,即使你只能活60年、70年或80年,那麼在20歲、30歲或50歲的時候,你也有機會可以重新審視你的生活,並決定是否需要改變。所以,並不完全是終有一死的命運導致我們失去了重來一遍的可能性。然而,死亡來得很快這個事實,的確意味著必須特別小心謹慎,因為我們只有這麼一小段時間可以重新來過,只有那麼一點兒寶貴的時間可以去糾正我們的錯誤。

我們可能會犯兩種錯誤。我們可能會發現,一方面,在「目標是什麼」這個問題上,我們做出了錯誤的選擇。另一方面,我們可能會發現,即使我們設定了正確的目標,但在達成目標的過程中,我們卻把它搞砸了。所以,我們確實需要重新開始,再來一次。因此我們需要注意兩個方面:我們必須在目標的選擇上非常小心,也必須在執行目標的過程中保持謹慎,因為我們有且只有極其有限的時間來把事情做對。

挑剔的那個我要再次指出:嚴格來說,我們的生命相對短暫(通常少於100年)並不必然推導出我們需要特別謹慎。一個從絕對值上來說短暫的生命本身並不意味著我們必須非常小心。畢竟,可能沒有那麼多事情,或者這些值得做的事情都不難做好。假設只有5件值得做的事,而且即使你不是每一件事都能一次性做對,但最多試兩三次就可以,每次嘗試最多花一兩個小時。顯然,如果這個世界只能提供這麼多的話,那它該多麼貧瘠。但是,如果這真的是世界運轉的方式,而我們有100年可以活,就不用為需要小心而擔心了。我們有足夠的時間致力於這5件值得做的事,有足夠的時間去把每一件事都做好,根本不需要100年的時間,20年的生命可能都嫌多!我們根本不需要小心謹慎。

所以,不是因為我們終有一死,也不是因為從絕對量上來說我們只能存活很短的一段時間,我們才要小心謹慎。而是相對於有那麼多值得追求的目標,以及達成這些目標又那麼複雜困難而言,我們的時間太有限了。有那麼多事可以做,而要把它們做好又是那麼難,所以我們必須非常謹慎。我們沒有時間到處亂晃,試一試這個,試一試那個。

正如我所說的,這裡存在兩種危險。首先,我們可能最終發現以之為目標的事物並不真的是最佳選擇。順便說一下,需要注意的是,最大的風險不是發現我們試著完成的目標根本不是真正值得做的,而是發現我們在這些事上浪費了時間,與我們可能會為自己設立的其他目標相比,這些事的價值要小得多得多。如果想要試著完成每一件值得做的事,我們擁有的時間就太少了。鑒於我們只有相對有限的一段時間,就需要決定哪些事情是最值得追求的,這就成了一個額外的負擔。我們都有可能在最終回顧人生時發現,我們在制定目標時沒有做出明智的選擇。所以,這是死亡使得我們只能小心謹慎的一種方式。除此之外,當然還有第二種方式,無論我們的目標是什麼,我們仍然需要考慮如何來完成目標。生活可能會給你足夠的時間,讓你偶爾能夠重來一次,但是顯然,你沒有那麼多時間把所有的事情都重來一遍。所以,這是死亡使我們變得小心謹慎的另一種方式。

打一個比方,想像你是一位音樂家,走進一個錄音棚,打算錄一張專輯。如果你有足夠多的時間,比如說可以在錄音棚裡待一個月,那麼你就不用特別小心翼翼了。你可以從你的曲目裡選一些歌,然後看看效果。也許這些不是最適合錄成專輯的歌曲?沒關係,我們先試一試,然後就會知道適不適合了。一首歌第一次沒有錄好?不成問題,我們可以再錄一次。我們甚至再錄第三次或者第四次,或者可以嘗試一首完全不一樣的歌。如果你有足夠的時間,清楚地知道哪些歌是要錄的,就不是那麼重要了;一次或者最多兩次就要把這些歌錄好,也不是那麼重要了。

不過,如果你沒有一個月時間可以泡在錄音棚裡,而是只有一周的時間待在裡面,或者只有一天的時間,突然間所有的事都變得更加緊迫了,時間變得寶貴了。你必須盡早決定哪些歌是值得錄的。當然,你還有其他的歌可以錄,但是這些歌看起來像是更好的選擇。當你開始錄製它們的時候,你不能像只是把它們錄完那樣漫不經心和隨隨便便。你必須盡量一次錄好,最壞的情況下也必須錄兩次就得成功。

在我看來,這就和我們自身的處境一樣,我們所處的世界是如此豐富多彩,能夠給我們提供這麼多東西,在值得追求的事物上我們有那麼多目標,而要達成這些又是那麼困難。誠然,生命足夠長,無論是改變自己的目標,還是為了達成目標做出兩三次嘗試,我們確實都有一些可以重來的機會。但事實是,我們沒有那麼多機會,我們根本沒有那麼多時間。所以我們必須留心,必須非常謹慎。

當然,說到這裡,我們馬上就會問:我應該拿我的生活怎麼辦?我在,故我專注,我盡量小心。但是我該怎麼做?我該怎樣度過我的人生?我該以什麼為目標?

我必須告訴你,我不打算回答這些問題。問「生命中什麼東西是真正值得追求的」,這個問題幾乎等於在問「生命的意義是什麼」。什麼樣的目標、什麼樣的意圖、什麼樣的目的才是最有價值的、最有回報的、最有意義的呢?這顯然是一個很重要的問題,事實上可能是唯一重要的問題。但是我認為,這是另一本書該討論的問題。所以,觸及這個問題後,現在我要放棄它。

對策

既然我終將死去,那麼我該怎麼生活呢?一個自然而然的想法是:我們的時間不多,所以應該盡可能多地去體驗,在還能這麼做的時候,讓生命包含盡可能多的內容。

這是一個再普通不過的想法。但是我想,至少有兩種不同的廣泛性策略來把這個想法付諸實踐。第一種策略強調目標太過遠大時有失敗的風險,它會建議我們選擇那些肯定會達成的目標取而代之。它告訴我們選擇食物、伴侶和性愛所帶來的歡愉。「吃喝玩樂吧,因為明天我們就死了。」這就是第一種策略。明天我們可能就死了,所以當我們還活著的時候,應該去追尋那些更有機會實際得到的東西,通過這種方式讓生命盡可能豐滿充實。

第二種策略覺得,如果那正是你所想要追求的,你當然有很大的機會可以成功,這樣也未嘗不可。但第一種策略存在一個問題,那就是:如果你只追求那些確定的事物,那麼你能取得的成就往往很小。一般來說,它們都是一些微不足道的小事。第二種策略提醒我們,生命中有一些最有價值的東西,不是你確定可以輕易得到的。你可能想要寫一本小說,創作一曲交響樂,或者是結婚養家。這些更有雄心壯志的事情,是生命可以提供的最有價值的事。有一些人生被吃喝玩樂這種容易獲得卻稍縱即逝的快樂所填滿,相比而言,一個充滿了雄偉目標和不確定性的人生是更有價值的。

假設上帝對你說:「你想要哪種人生?一個充滿了美食佳釀和轉瞬即逝的快樂的人生,還是一個充滿持久成就的人生?我向你保證,無論選擇哪一種人生,你都會非常成功。」我想,大多數人都會認為一個有著真正成就的人生更有價值。問題是,在現實生活中,這種人生,即以重大成就為目標的人生,也有更大的失敗風險。你想寫一部偉大的美國小說,10年後你還沒有完成。20年後,你覺得自己不具備寫出偉大的美國小說的天賦。這時,對於已經逝去的生命,你有什麼成就可展示的呢?又或者你試著去創業,想開創一個蒸蒸日上的事業,但在一年又一年的艱苦奮鬥和掙扎之後,還是破產了。

那麼,哪一種才是我們應該採用的正確策略呢?我想很多人都會傾向於認為,實際上還有第三種策略,而這第三種策略才是我們應該採用的,即把大目標和小目標恰當組合起來。一方面,我們應該追求某種重大成就,這樣,一旦你實現這些目標,你的人生就會更有價值;與此同時,另一方面,你也需要搭配一些小目標,這樣,至少可以保證你從生命中得到一些東西。

當然,即使我們贊同這種混合策略,認為這是最合理的,我們還是想要知道怎樣的組合才是合適的。但我也不打算回答這個問題。我想問的是,我們該不該接受這三種不同策略背後所隱藏的共同觀點,即往生命裡裝進盡可能多的東西呢?不論我們是在討論大成就還是小追求,或是兩者的組合,是不是往生命中添加的東西越多,生命的價值就越大?真的是這樣嗎?我們假定越多越好,這是正確的嗎?

我已經論證過,永生實際上並不是一件好事。雖然世界豐富多彩,充滿了不可思議,但最終每個人生命中的美好事物都會耗盡;永生將會變得糟糕透頂。但大多數人都離「即將耗盡生命中所有美好事物」還太遠,我們大多數人都死得太早了。比如,如果你在30歲去世,對你來說能夠活到40歲本來會更好。如果你在40歲去世,那麼活到50歲、60歲、70歲或者80歲本來會更好。所以,我們大多數人都傾向於同意一個觀點,那就是,在其他條件相同的情況下,你活的時間越長越好。

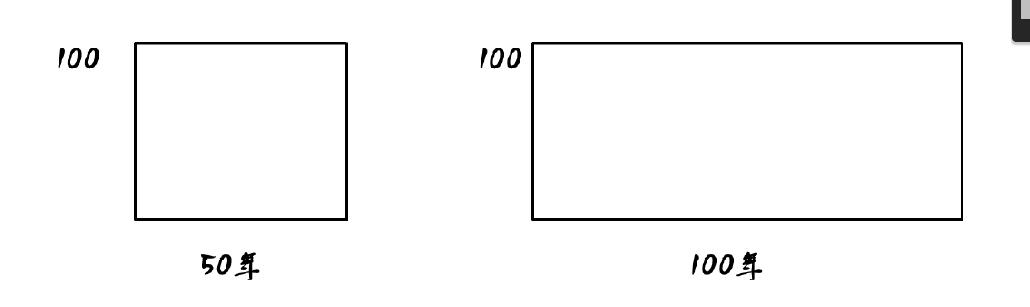

讓我們來比較圖14.1中的兩種生活。圖中四邊形的寬代表生命的長度,高代表在給定時刻生活的幸福水平。圖中所示的兩種生活過得一樣好。為了有一個具體的概念,我們可以假設這兩種生活在每一刻都有100分的幸福值,同時假設這是一個非常高的幸福水平。我想,大多數人都偏好右側的這種生活。我們都會同意在這個幸福水平上,能活100年的人生就比只能活50年的人生要好。在其他條件相同的情況下(這裡我已經規定了,其他條件相同),生命的長度或持續時間越長越好。

圖14.1

但與此同時,我想我們都同意生命的長度不是唯一重要的因素,生活的質量也很重要。舉例來說,假設你必須在兩種生活中二選一:一種是長度為50年,「質量分」為100分的人生;另一種是長度為50年,質量分為130分的人生(見圖14.2)。估計你會選擇第二種人生。所以,生命的長度並不是我們唯一關心的要素,我們也注重生命的質量。

圖14.2

從數學角度來考慮,我們會說幸福總量是生命持續時間和質量的二元函數。更準確地說,我們可以說幸福總量就是圖中四邊形所圍起來的面積值,也就是將生命持續時間和質量相乘之後得到的數值。所以,在圖14.2中,第一種人生的幸福總量為5000(50×100=5000)個單位的幸福,第二種人生的幸福總量為6500(50×130=6500)。當然,我們不必認為這些數值能如此精確,重要的是其背後所包含的想法,即四邊形的面積代表了你在50年的生命中所能獲得的幸福總量。

(如果我們接受有價容器理論的觀點,而不是中性容器理論的觀點,就需要一個更複雜的公式。將生命持續時間和質量相乘,得到的僅僅是生命內容的價值。如果活著本身也具有價值,那麼我們需要增加一個額外的量來得到整體總和,以反映生命所包含的以及生命本身的價值。可以假定,這個額外的量是生命持續時間的一元函數。為了簡便起見,我就不採用這種複雜的計算方式了。同樣地,為了簡便起見,我也將第十三章中提到那類觀點放到一邊,即不考慮人生的總體價值將受到人生整體形態的影響。)

如果幸福是生命持續時間和質量的二元函數,那麼我們可能就不得不面對二選一的情況。見圖14.3所示,圖中第二種人生持續的時間要比第一種人生長得多(100年,而不是50年),但是它的生活質量水平要低一些(90分質量分,而不是100分)。我們要問,在生命持續時間上的增量是否足以彌補在質量上的落差,從而使得第二種人生比第一種人生更好呢?如果我們訴諸幸福總量的概念,就會做出肯定的回答,因為第二個四邊形的總面積要大於第一個四邊形的總面積(9000單位:5000單位)。

圖14.3

顯然,當幸福總量被定義為生命質量和生命長度的乘積時,考慮幸福總量就是考慮生命質量重要性的一種方式。但是,這是正確的方法嗎?這種方式給了生命質量足夠的重視嗎?

結論目前尚不明確,不過可以想一想另外兩種人生之間的選擇。在圖14.4中,第一種人生可以幸福地生活很長時間,比如說100年,而且生命質量在一個極其高的水平上,有150分的質量分。假設地球上目前為止有過的最好人生其生命質量水平是125分,所以150分好得不可思議。你擁有了這樣的人生,而且可以活100年!現在用這種人生和圖中所示的第二種人生對比一下。在第二種人生裡,生命質量非常不高,只有1分。需要提醒一下,這仍是值得一活的人生,因為1依然是一個正數。不過在任何時間點,這樣的人生都只是勉強讓人值得擁有罷了。(得分為0的人生雖然並不比不存在要差,但是不值得一過;負分的人生比從未活過還要糟糕。)儘管如此,雖然生命的質量很低,但是這個人生持續了很長很長的時間。它持續的時間太長了,以至於我都無法按比例把它畫出來了。(這就是我在線條中間標上了省略號的原因。)假設這段人生持續了30000年。

圖14.4

再問問你自己,這兩種人生你更喜歡哪一種,是第一種還是第二種呢?我想,大多數人還是偏好第一種而不是第二種。不可否認,第二種人生比第一種人生要長得多,但是除此之外,在任何時間點,它都只是勉強值得擁有。與此相對的是,第一種人生雖然短得多,但是生活質量卻相當高。面對這樣的選擇,我想大多數人都會認為,在第二種人生裡,額外的生命長度並不足以彌補在生命質量水平上顯著的落差。

需要注意的是,如果我們不得不根據兩種人生所包含的幸福量來二選一的話,我們不得不說第二種人生比第一種人生更好。畢竟,第二個四邊形的面積是第一個的兩倍(30000:15000),也就是說,第二種人生所包含的美好事物的總量是第一種人生的兩倍。所以,這個選擇告訴我們,儘管知道第一種人生的幸福總量更少,你還是認為事實上第一種人生更優越,那就表示幸福總量並不說明全部問題。稍換一種說法就是,儘管幸福總量將生命質量考慮在內,但這種方式可能是錯誤的,它沒有賦予生命質量足夠的權重。33

當比較兩種生活時,很自然的一個想法是:儘管第一種人生更短暫,但是它達到了生命質量的巔峰水平,而這種水平沒有在第二種人生中的任何一個時刻出現過。在評估和選擇時,我們也許不能只看美好事物的數量,還必須特別注意其高度和峰值。當考慮人生時,不僅要問從總量上來說,你的人生得到了多少東西,還要問在這一生中你所取得的最大成就或得到的最好事物是什麼,後兩個問題十分重要。簡而言之,也許質量可以勝過數量。

要想將這種觀點付諸實踐,可以採取很多不同的方式。至少,我們可以給生命質量一個額外的權重,這樣,有時候(但不總是)生命質量就可以在重要性上超過數量。這種觀點一個比較大膽的版本認為,生命質量總是比數量重要,但這並不是說數量不重要。如果讓我們在兩個取得同樣偉大成就的人生中選擇,一個擁有更長的生命,一個更短,我們可能還是會認為更長的人生更好。所以,當我們認可質量最重要時,數量也重要。

還有一個更大膽的理論版本說,事實上,生命質量是唯一重要的。我們只應該關心那些巔峰。不管怎麼說,這至少是弗裡德裡希·荷爾德林在他的詩歌《獻給命運女神們(致命運)》[To the Parcae(to the Fates)]中所表達的立場(譯文采用錢春綺譯本,特此感謝!——編者注):

萬能的女神們!請假我一個夏季,

一個秋季,讓我的詩歌成熟,

那麼,我的心兒,滿足於

這甘美的遊戲,就樂願死去。

這顆心靈,在生時不能獲得它那

高貴的權利,死後也不會安寧;

可是,有一天,這神聖的事業,

深藏在我心中的詩歌獲得完成,

那麼,冥府的沉寂,歡迎你來吧!

我將會滿足,即使我的樂器

沒有伴我同住;我只要有一天

過著神的生活,我就更無他求。34

荷爾德林說的是,他完全不在乎數量。如果他可以取得一些重大的成就,如果他可以寫出偉大的詩歌,登上巔峰,那就足夠了。只要曾經像諸神一般生活過,就別無他求。

所以,當我們思考該如何生活時,僅僅思考什麼是值得擁有的還不夠,我們必須解決質量和數量的問題。質量中涵蓋了數量,所以數量是重要的,但實際上真正重要的僅僅是質量,是這樣嗎?還是數量本身就很重要,本身就值得追求,即使那意味著值得擁有的事物其質量更低呢?如果質量很重要,那數量也重要嗎?還是說質量是唯一重要的呢?當荷爾德林說「只要有一天過著神的生活,我就更無他求」的時候,他是正確的嗎?

我猜想,荷爾德林能夠信心滿滿地說「更無他求」的部分原因是,他認為自己的詩歌可以做出持久的貢獻。通常,當我們認為自己完成了一些了不起的事業時,就會感覺自己好像獲得了某種程度上的永生。比如,我們會通過自己的作品活下去。所以,接下來在探討面對死亡而生活的策略時,我想要問,這類永生是否值得追求。當然,我強調「類」這個字,是因為嚴格來說,如果你通過自己的作品或通過你的孩子活在世上,諸如此類,那不同於你真正地活著。這最多是半永生(semi-immortality)或者准永生(quasi-immortality)。我想那些不相信這類永生價值的人會稱之為偽永生(pseudo-immortality)。(就像伍迪·艾倫所說:「我不想通過我的作品變得不朽,我想要通過不死來活著。」)

在我看來,對「半永生」價值的這種追求一般分為兩種主要形式。有時候人們會說,儘管你沒有真的繼續活著,但是你的一部分還繼續活著,這和你自己繼續活著非常相似。比如,如果我有孩子,那麼我的一部分就在我的孩子體內。我的一個細胞在別人身上延續。如果我的孩子還有孩子,那麼,他們的細胞將在他們的孩子身上延續,他們孩子的細胞將在他們孩子的孩子身上延續,以此類推。請想像一下一隻阿米巴蟲不停地分裂,分裂,分裂,再分裂,原始的那個阿米巴蟲的一部分可以在很多很多代上延續。從字面上講,我們的一部分會繼續存活,有些人從這種說法上找到了安慰。即使我從來沒有過孩子,至少我的原子可以循環再利用。最終,我被宇宙吸收回去,但是我並沒有完全消失。有一些人從這種想法上得到了慰藉。

德國哲學家叔本華認為這可以減少幾分死亡的痛苦。他說:「但是有人還是會問,『微不足道的塵埃和天然粗糙的原材,怎麼能當成我們萬物之靈的延續呢?』」他回答說:

哦!那麼你瞭解這塵埃嗎?你知道它是什麼,它可以做什麼嗎?在你鄙視它之前,請試著瞭解它。這地上的塵土,當它溶解在水裡,很快就會結晶;它像金屬一樣閃耀;它會釋放電火花……它會自然地形成植物和動物;在它那神秘的子宮裡,它會孕育出生命。在你那狹隘的思想裡,失去這生命讓你如此緊張與焦慮。35

這的確是一段激動人心的文字,但是我不得不說,我不買賬。當我想到自己的原子將仍然存在於世,在其他東西裡被再次使用時,並不能從這個想法中得到一絲安慰。所以,這第一種類型的半永生,這種從字面上「你的一部分還會繼續存在」的想法中找安慰的行為,在我看來,就像絕望地抓住救命稻草一樣。「哦,我就快要死了,但是也沒有那麼糟糕,至少我的原子還在。」如果叔本華是這麼想的,我認為他只是在自欺欺人罷了。無論如何,這對我沒用。

如果「你的一部分會在死後延續」這種想法並不怎麼能給你安慰的話,那還有第二種獲得半永生的方法,就是「你的成就會在死後繼續存在」。荷爾德林寫的詩,200年後我們還在閱讀。你可以寫一部小說,被世人傳誦20年、50年、100年或者更久;你可以為數學、哲學或者科學做出貢獻,50年或100年後,人們可能還會討論你的那些哲學論點或者數學結論。

當然,還有很多其他的持久成就。比如,你參與建造的建築物,在你過世之後依然還在。我讀過關於石匠的採訪。他們認為,在自己去世很久以後,那些他們參與建造的建築物還會矗立世間,這讓他們感到驕傲和寬慰。或者你可以試著創立一家公司,在你死後仍繼續存在。或者,你可以從養育家庭的成就中得到愉悅和欣慰。這並不是說你的一些細胞在後代體內延續,而是說將另一個正直的人撫養長大是一項了不起的成就,那是生活中值得去做的事,並且這份成就在你死後依然存在。

我們該如何看待這第二種類型的半永生呢?必須承認,我有些拿不定主意。如果你認為自己的組成部分在死後仍然存在是令人欣慰的,我會認為你是在自欺欺人,但這第二種類型的半永生不同於塵埃和原子的說法,我傾向於認為它含有一些真正的價值。創造一些能夠持續一段時間的有意義的東西是很有價值的,這種想法對我來說有說服力。即使我的生命終究是短暫的,但是如果我完成的一些事業得以延續,那麼我的人生也就因此更有價值。我估摸著,這就是荷爾德林的想法,這也是一種對我個人來說很有吸引力的想法。這種說法部分解釋了為什麼我也要寫哲學書。我希望自己寫下的東西,在我死後20年或者50年,或者如果我夠幸運的話,100年後,還有人在讀。

所以一般情況下,也許是大部分情況下,我認可這種想法,但是我必須承認,在另一些時候,我對它也有質疑。我提醒自己想一想叔本華寫的文字,他的「塵埃頌」,接著我就覺得我在欺騙自己,就像叔本華欺騙他自己一樣。叔本華太絕望了,以至於他自欺欺人地想:「哦,我就要變成塵埃了,這沒有關係。塵埃真的真的很重要。」類似地,當我認為取得能夠超越自己而存在的成就是偉大的、有意義的、有價值的時候,我會擔心,也許我也只是在欺騙自己。至少,當我心情消沉的時候,我認為自己只是在自欺欺人。

但那只是在特定的情緒下才會有的想法。在大部分時候,我還是認同荷爾德林的觀點。不過,我不同意他關於數量完全不重要的說法。荷爾德林認為寫出一部偉大的作品就夠了,那就意味著再寫出其他偉大的作品都是多餘的,在我看來,這有點兒太極端了。我認為,數量也是很重要的。但在這一點上他是對的:完成一些持續的有意義的事,在我看來,確實可以增加自己生命的價值和意義。

讓我快速闡述一下最後一種面對死亡的方法。我將用很短的篇幅來介紹最後一種策略,但它當然也值得關注。到目前為止,我們提及過的所有策略,都有一個共同的潛在信念:生活是或者可以是美好的,所以讓你的人生變得盡可能地有價值,這就說得通了。儘管不同的策略在細節上各有不同,但在有一點上卻是一致的,那就是對於失去生命我們無能為力,所以正確的應對方式是,盡量讓我們擁有的生命更有價值。也就是說,在我們還擁有它的時候,去發現(並提升)它的價值。

但是,有人可能會採用另一種完全不同的方式來面對死亡。持這種觀點的人會說:是的,我們將會失去生命,這看起來很可怕。但是,只有當失去生命真的是一件壞事的時候,它才是真正可怕的。如果我們認為生命不是一件珍貴的禮物,不值得擁有,沒有什麼潛在的價值,那麼失去生命根本就不能算是一種損失。這種觀點其實和我們之前探討過的一種觀點有很緊密的聯繫。根據剝奪解釋理論,死亡的主要壞處在於它剝奪了我們本值得一活的一段生命。當然,這就意味著,如果悲觀主義者是對的,即生命並不值得擁有,那麼,失去生命根本就不是一件壞事,反而是一件好事。所以,這裡的關鍵就不在於盡量生活得有價值,而在於意識到權衡下來生活是負面的,而不是正面的。