《聖母之死》,蝕刻銅版畫,1639年,40.9cm×31.5cm

在一切時代最受歡迎的雕版藝術家中,倫勃朗佔據了第一位。

他一生各時代都有銅版雕刻的製作。我們看到有1628年份的(他二十二歲);也有1661年份的。至於這些作品的總數卻很難說了:批評家們在這一點上從未一致。

解釋、考證這些作品的人,和解釋、考證荷馬或柏洛德(公元前三世紀時的拉丁詩人)的同樣眾多。人們把各類作品分門別類,加以詳細的描寫。大半作品的名稱對於鑒賞家們都很熟知了。當人們提起《大各貝諾》或《小各貝諾》、《百弗洛令》、《三個十字架》或《三棵樹》這些名稱時,大家都知道是在講什麼東西,正如提起荷馬或柏洛德作品中的名字一般。大家知道每張版畫有多少印版,也知道這些作品現屬何人所有。每件作品都有它特殊的歷史。大家知道它所經歷的主人翁和一切瑣事。

對於倫勃朗的雕版作品關心最早而最著名的批評家是維也納圖書館館長巴爾施(Bartsch)。他生存於十八世紀,自己亦是一個雕版家。他對於這個研究寫了兩冊巨著。

他的工作直到今日仍舊保有它的權威,因為在他之後的詮釋和他的結論比較起來只有細微的變更。如荷馬的著作般,成為定論的還是公元前三世紀的亞歷山大派。

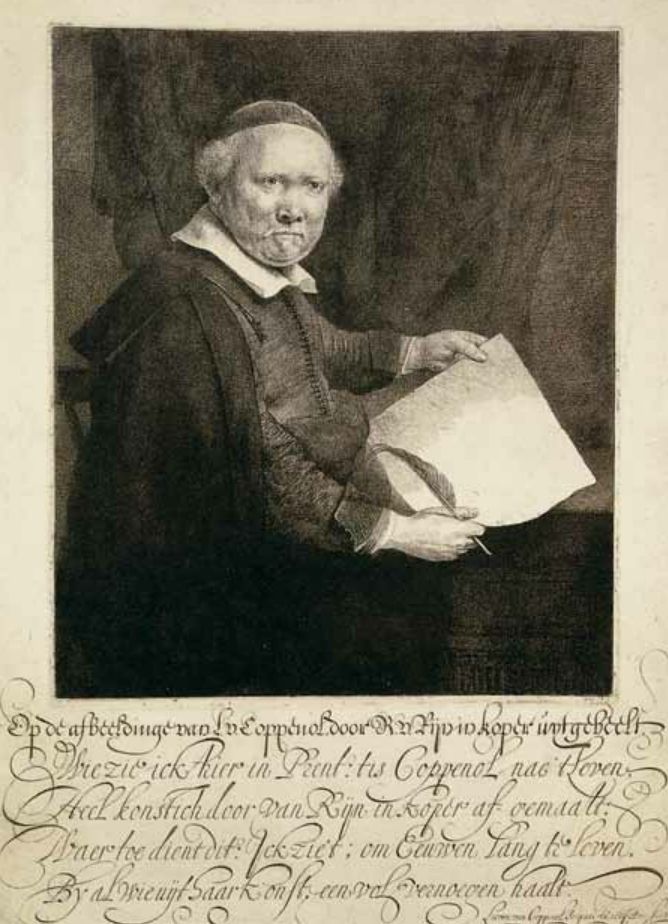

《大各貝諾》,利旺·威廉茲出生於弗蘭德的書法家,蝕刻銅版畫,1658年,34cm×29cm

但在1877年時,也有一個批評家,如沃爾夫(Friedrich August Wolf)之於荷馬一樣,對於倫勃朗雕版作品的真偽引起重大的疑問。這個批評家也是一個雕版家,英國人西摩爾·哈頓(Seymour Harden)。他的辨偽工作很困難,製造贗品的人那麼多,而且頗有些巧妙之士。他們可分為兩種:一是偽造者,即倫勃朗原作的臨摹者;一是依照了倫勃朗的作風而作的,冒充為倫氏的版畫。然贗品製造者雖然那麼巧妙,批評家們的目光犀利也不讓他們。他們終於尋出若乾枝節不符的地方以證明它的偽造。

《三棵樹》,蝕刻銅版畫,1643年,21.3cm×27.9cm

巴爾施把倫勃朗的原作統計為三百七十五件。在他以後,人們一直把數目減少,因為雖然都有倫勃朗的簽名,但若干作品顯得是可疑的。俗語說,人們只肯借錢給富人,終於把許多於他不相稱的事物亦歸諸他了。柏洛德便遭受到這類情景。他的喜劇的數量在他死後日有增加。這是靠了批評家華龍之力才把那些偽作掃除清淨。

1877年,西摩爾·哈頓,靠了幾個鑒賞家的協助,組織了一個倫勃朗版畫展覽會。結果是一場劇烈的爭辯。否定倫勃朗的大部分的版畫,在當時幾乎成為一種時髦的風氣。人們只承認其中的百餘件。

這場糾紛與關於荷馬事件的糾紛完全相仿。當德國哲學家沃爾夫認為《伊利亞特》與《奧德賽》的真實性頗有疑問時,在半世紀中,沒有一個批評家不以摧毀這兩件名著為樂,他們竭力要推翻亞歷山大派的論斷。有一個時期,荷馬的作品竟被公認為只是一部極壞的通俗詩歌集。同樣,一個法國畫家勒格羅(Legros)和一個藝術批評家貢斯(Gonse)把大部分的倫勃朗的雕版作品完全否定了。

但現在的批評界已經較有節度了。他們既不完全承認巴爾施所定的數目,亦未接受西摩爾·哈頓的嚴格的論調。他們認為倫氏之作當在二百五十至三百件之間。

《揚·西克斯》,蝕刻銅版畫,1647年,29.4cm×19.1cm

這數量的不定似乎是很奇怪的:這是因為倫勃朗在這方面的製作素無確實的記錄可考之故,而且這些作品亦是最多邊的。有些是巨型的完成之作,在細微的局部也很周密;有些卻是如名片一般大小的速寫。為何倫勃朗把這些只要在紙上幾筆便可成功的東西要費心去做銅版雕刻呢?關於這個疑問的答覆,只能說他是為大型版畫所做的稿樣,或是為教授學生的樣本。

《三個山形牆茅屋》,蝕刻銅版畫,1650年,16.1cm×20.2cm

以上所述的倫勃朗的版畫的數目,只是用以表明倫氏此種作品使藝術家感到多麼濃厚的興趣而已。

在最初,收藏此類作品的人便不少。在他生前,他的友人們已在熱心搜覓。在他經濟拮据最為窮困的時代,曾有一個商人向他提出許多建議,說依了他的若干條件,倫勃朗可以完全了清債務。這些條件中有一條是:倫勃朗應承允為商人的堂兄弟作一幅肖像,和他作《揚·西克斯》那幅雕版同樣的精細。這件瑣事已足證明他的雕版之作在當時受到何等推崇了。

十八世紀時,收藏家更多了。其中不少歷史上著名的人物。今日人們往往談起Rotschild與Dutuit兩家的珍藏,其實收藏最富的還推各國國家美術館。荷京阿姆斯特丹當占首位,其次要算是巴黎、倫敦、法蘭克福等處了。

《托林醫生肖像》,蝕刻銅版畫,約1656年,19.8cm×14.9cm

全部的目錄,編製頗為完善,因為倫氏的版畫市價日見昂貴。1782年,一張《法官西斯肖像》的印版為維也納美術館收買時售價五百弗洛令(即盾):而夏爾丹(Chardin)的畫,在當時卻不值此數四分之一。1868年,《百弗洛令》一作的一張印版值價二萬七千五百法郎。1883年,《托林醫生肖像》值價三萬八千法郎。在今日,這些印版又將值得多少價錢!

倫勃朗繪畫上的一切特點,在他的銅版雕刻上可完全找到,只是調子全然不同。

銅版雕刻是較金屬版畫更為自由。金屬版畫須用腕力,故荒誕情與幻想的運用已受限制。在銅版雕刻中,藝術家不必在構圖上傳達上保持何等嚴重的態度。若干宗教故事、世紀傳說,一切幻想可以自由活動的東西都可作為題材。這是不測的思想,偶然的相值,滑稽與嚴肅的成分在其中可以融合在一起。詩人可以有時很深沉,有時很溫柔,有時很滑稽,但永遠不涉庸俗與平凡的理智。

我們可把那幅以「百弗洛令」這名字著稱的版畫為例,它真正的題目是《耶穌為人治病》。我們立可辨別出倫勃朗運用白與黑的方式。耶穌處在最光亮的地位,在畫幅中間,病人群散佈在他的周圍。戲劇一般的場面在深黑的底面上顯得非常分明。

在《木匠家庭》中,構圖是嚴肅的:圍繞在主要人物旁邊的陰暗確很符合實在的陰暗:這是可憐的小家庭中的可憐的廚房,只有一扇小窗,故顯得黝暗。這裡,光暗的支配完全合乎情理,即合乎現實。但在這幅版畫中,黑暗除了要使中心場面格外明顯,使對照格外強烈之外更無別的作用,或別的理由。這一大片光亮的地方是娛悅眼目的技術,這是一切版畫鑒賞家都明白的。而且,黑暗的支配,其用意在於使局面具有一種奇特的性格。在耶穌周圍的深黑色,只是使耶穌的形象更顯得偉大,使耶穌身上的光芒更為炫目。他的白色長袍上沾有一點污點,似乎是在他前面的病人的手所沾污的。總而言之,光暗的遊戲,黑白的對照,在此是較諸在繪畫上更自由更大膽。

但在這表現神奇故事的場合,倫勃朗仍保有他的寫實手法。在人物的姿態、容貌,以及一切表達思想情緒的枝節上,都有嚴格的真實性;而其變化與力強且較他的繪畫更進一層。

《耶酥為人治病》(《百弗洛令》),蝕刻銅版畫,1649年,27.8cm×38.8cm

在此是全班人物在活動:在耶穌周圍,有一直在迦裡萊省跟隨著他的,把他當做治病的神人的病苦者,也有在耶路撒冷街道中譏諷嘲弄他的市民。但這不像那幅名聞世界的《夜巡》一畫那樣,各個人物的面部受著各種不同的光彩的照射,但在內心生活上是絕無表白的。在此,每個人物都扮演一個角色,都有一個性格,代表《福音書》上所說的每個階級。版畫是比繪畫更能令人如讀書一般讀盡一本從未讀完的書的全部,在版畫中,思想永遠是深刻的,言語是準確而有力的。

在群眾中向前走著的耶穌,和我們在《以馬忤斯的晚餐》中所見的一樣,並非是意大利派畫家目光中的美麗的人物,而是一個睏倦的旅人,為默想的熱情磨折到瘦弱的,不復是此世的而是一個知道自己要死——且在苦難中死的人。他全身包裹在光明之中;這是從他頭上放射出來的天國之光。他的手臂張開著,似乎預備仁慈地接待病人,但他的眼睛卻緊隨著一種內心的思想,他的嘴巴亦含著悲苦之情。這巨大的白色的耶穌,不是極美麼?

但在他的周圍,是人類中何等悲慘的一群!在他側,瞧那些伸張著的瘦弱的手,在襤褸的衣衫中舉起著的哀求的臉。似乎藝術家把這幾個前景的人物代表了全部的病人。

在他腳下,一個瘋癱的人睡在一張可以扛運的小床上,他已不像一個人而像一頭病著的野獸了。這是一個壯年的女人;但一隻手下垂著不能動彈,而另一隻亦僅能稍舉罷了。他的女兒跪著祈求耶穌做一個手勢或說一句話使她痊癒。在她旁邊,有一個侏儒,一個無足的殘疾者,脅下支撐著木杖。他的後面,還有兩個可憐的老人。癱瘓的人不復能運用他的手臂,他的女人把它舉著給耶穌看。前面,人們抬來一個睡著不動的女人。左角遠處,是沉沒在黑暗中的半啟的門,群眾擁擠著要上前來走近耶穌,想得到他的一瞥、一個手勢或一句說話。而在這些群眾中,沒有一個不帶著病容與悲慘的情況。

右側是嬰兒群。一個母親在耶穌腳下抱著她的孩子;這是一個青年婦人,梳著奇特的髮髻,為倫勃朗所慣常用來裝飾他的人物的。在她周圍還有好幾個,都在哀求與期待的情態中。

病人後面,在畫幅的最後景上,是那些路人與仇敵。他們的臉容亦是同樣複雜。倫勃朗往往愛在耶穌旁邊安插若干富人,輕蔑耶穌而希望他失敗的惡徒。這和環繞著他的平民與信徒形成一種精神上的對照。這是強者的虛榮心,是世上地位較高的人對於否認他們的人的憎恨與報復,是對於為平民申訴、為弱者奮鬥的人的仇視。前景上有一個轉背的胖子。他和左右的人交談著,顯然是在嘲笑耶穌。他穿著一件珍貴的皮大衣,一頂巍峨的絨帽,他的手在背後反執著手杖。這是阿姆斯特丹的富有的猶太人。倫勃朗在這些宗教畫取材上,永遠在現實的環境中觀察:我們在他所有的作品中都可找到例證。

高處站著似乎在辯論著的一群。這是些猶太的教士與法官,將來懸賞緝捕他的人物。他們的神情暴露出他們的嫉妒,政治的與社會的仇恨。在前景上,在執著手杖的胖子後面,那些以輕靈的筆鋒所勾描著的臉容,卻是代表何等悲慘的世界!在此,倫勃朗才表現出他的偉大。在畫家之外,我們不獨覺得他是一個明辨的觀察者,抓握住準確的形式,抉發心靈的秘密,抑且發現他是一個思想家,是一個具有偉大情操的詩人。

在這組人物中,有一個面貌特別富有意味。這是一個青年人,坐著,一手支著他的頭,彷彿在傾聽著。是不是耶穌的愛徒聖約翰?這是一個仁慈慷慨的青年人,滿懷著熱愛,跟隨著耶穌,在這群苦難者中間,體味著美麗的教義。

《夜巡》,布面油畫,1642年,371cm×444.5cm

這樣的一幅版畫,可以比之一本良好的讀物。它具有一切吸引讀者的條件:辭藻,想像,人物之眾多與變化,觀察之深刻犀利,每個人有他特殊的面貌,特殊的內心生活,純熟的素描有表達一切的把握,思想之深沉,喚引起我們偉大的心靈與人群的博愛,詩人般的溫柔對著這種悲慘景象發生矜憐之情;末了,還有這光與暗,這黑與白的神奇的效用,引領我們到一個為詩人與藝術家所嚮往的理想世界中去。

《三個十字架》那幅版畫似乎更為大膽。從上面直射下來的一道強烈的白光照耀著卡爾凡(Calvaire)山的景象。在三具十字架下(一具十字架是釘死耶穌的,其他二具是釘死兩個匪徒的),群眾在騷動著。

《吹笛子》,蝕刻銅版畫,1642年,11.6cm×14.3cm

大片的陰影籠罩著。在素描上,原無這陰影的需要。這全是為了造型的作用,使全個局面蒙著神奇的色彩。我們的想像很可在這些陰影中看到深沉的黑夜,無底的深淵,彷彿為了基督的受難而映現出來的世界的悲慘。法國十九世紀的大詩人雨果,亦是一個版畫家,他亦曾運用黑白的強烈的對照以表現這等場面的偉大性與神秘性。

三個十字架佔著對稱的地位,耶穌在中間,他的瘦削蒼白的肉體在白光中映現出幾點黑點:這是他為補贖人類罪惡所流的血。十字架下,我們找到一切參與受難一幕的人物:聖母暈過去了,聖約翰在宗主腳下,叛徒猶大驚駭失措,猶太教士還在爭辯,而羅馬士兵的槍矛分出了光暗的界線。

技巧更熟練但佈局上沒有如此大膽的,是《基督下十字架》(已死的耶穌被信徒們從十字架上釋放下來)一畫。在研究人物時,我們可以看到倫勃朗絕無把他們理想化的思慮。他所描繪的,是真的扛抬一具死屍的人,努力支持著不使屍身墮在地下。至於屍身,亦是十分寫實的作品。十字架下,一個警官般的人監視著他們的動作。旁邊,聖女們——都是些肥胖的荷蘭婦人——在悲苦中期待著。但在這幕粗獷的景象中,幾道白光從天空射下,射在基督的蒼白的肉體上。

《三個十字架》,蝕刻銅版畫,1653年,53.2cm×41.3cm

《聖母之死》表現得尤其寫實。這個情景,恰和一個目擊親人或朋友易簀的情景完全一樣。一個男子,一個使徒,也許是聖約翰捧著彌留者的頭。一個醫生在診她的脈搏。穿著莊嚴的衣服的大教士在此準備著為死者做臨終的禮節,交叉著手靜待著。一本《聖經》放在床腳下,展開著,表明人們剛才讀過了臨終禱文。周圍是朋友、鄰人、好奇的探望者,有些浮現著痛苦的神情。

《基督下十字架》,蝕刻銅版畫,1633年,53.2cm×41.3cm

《聖母之死》,蝕刻銅版畫,1639年,40.9cm×31.5cm

這是一幅充滿著真實性的版畫。格勒茲(Greuze)在《一個瘋癱者之死》中,亦曾搜尋同樣的枝節。但格勒茲的作品,不能擺脫庸俗的感傷情調,而倫勃朗卻以神妙的風格使《聖母之死》具有適如其分的超自然性。一道光明,從高處射下,把這幕情景全部包裹了:這不復是一個女人之死,而是神的母親之死。勾勒出一切枝節的輪廓的,是一個熟練的素描家,孕育全幅的情景的,卻是一個大詩人。

在倫勃朗全部版畫中最完滿的當推那幅巨型的《耶穌受審》。貴族們向統治者彼拉多(Pontius Pilate)要求把耶穌處刑。群眾在咆哮,在大聲呼喊。彼拉多退讓了,同時聲明他不負判決耶穌的責任。一切的枝節,在此還是值得我們加以精細的研究。彼拉多那副沒有決斷的神氣,的確代表那種不願多事的老人。他宛如受到群眾的威脅而失去了指揮能力的一個法官。在他周圍的一切鬼怪的臉色上,我們看出仇恨與欲情。

這幅版畫的技術是最完滿的,但初看並未如何攝引我們,這也許是太完滿之故吧?在此沒有大膽的黑白的對照,因此,刺激的力量減少了,神秘的氣息沒有了。我們找不到如在其他的版畫上的出世之感。

經過了這番研究之後,可以懂得為何倫勃朗的銅版鐫刻使人獲得一種特殊性質的美感,為何這種美感與由繪畫獲得的美感不同。

仔細辨別起來,版畫的趣味,與速寫的趣味頗有相似之處。在此,線條含有最大的綜合機能。藝術家在一筆中便懾住了想像力,令人在作品之外,窺到它所忽略的或含蓄的部分。在版畫之前,如在速寫之前一樣,製作的藝術家與鑒賞的觀眾之間有一種合作的關係。觀眾可各以個人的幻想去補充藝術家所故意隱晦的區處。因為這種美感是自動的,故更為強烈。

《耶穌受審》(基督受難連作圖之一),銅版畫,1655年,35.8cm×45.5cm

我們可以借用版畫來說明中國水墨畫的特別美感之由來,但這是超出本文範圍以外的事,姑置不論。

至於版畫在歐洲社會中所以較繪畫具有更大的普遍性者,雖然由於版畫可有複印品,值價較廉,購置較易之故;但最大的原由還是因為這黑白的單純而又強烈的刺激最易取悅普通的觀眾之故。

《耶穌受審》(基督受難連作圖之一),蝕刻銅版畫,1635年,54.9cm×44.5cm