語言專家常常宣稱,非標準的美國英語不但語法另類,而且不夠嚴謹,缺乏邏輯,但連他們自己也不得不承認,對於「drag-drug」這類非正式的不規則變化,這種指控是很難成立的,而對於非正式的規則變化「feeled」和「growed」,它就更說不通了。萊德勒就嘲笑過「正確」英語:「Today we speak, but first we spoke; some faucets leak, but never loke. Today we write, but first we wrote; we bite our tongues, but never bote。」初看之下,語言專家對「He don』t」「We was」等語法錯誤的批評似乎更加合理,但是這本來就是標準英語幾個世紀以來的發展趨勢。我們誰也不會為第二人稱單數的動詞形式(例如sayest)的消失感到不安。依據他們的看法,一些不合標準的英語方言才是更好的語言,因為它們還保留了第二人稱代詞的複數形式,例如「y』all」和「youse」。

雙重否定

此時,標準語言的捍衛者可能會抬出臭名昭著的「雙重否定」來進行反擊,例如滾石樂隊主唱賈格爾的金曲《我得不到滿足》(I Can』t Get No Satisfaction)。他們告訴大家,從邏輯上看,雙重否定等於肯定,這首歌名的字面意思是說「我能得到滿足」,所以它應該改為「I Can』t Get Any Satisfaction」。但這個解釋並不能令人滿意。世界上有幾百種語言都要求使用者在否定動詞的「管界」(scope)內加入一個否定成分。這種所謂的雙重否定絕不是語言的墮落,它曾經是喬叟時代的中古英語的一種規範表達。當代的標準法語也擁有這種否定形式,例如在「Je ne sais pas」(我不知道)中,「ne」和「pas」都是否定詞。由此想來,標準英語也是一樣。請看下面這些句子中的「any」「even」和「at all」,它們是什麼意思。

I didn』t buy any lottery tickets.

我一張彩票也沒買。

I didn』t eat even a single French fry.

我連一根薯條都沒吃。

I didn』t eat fried food at all today.

我今天完全沒吃油炸的食物。

很明顯,它們並無具體的含義,因為你不能單獨使用它們。下面這些句子看起來就十分奇怪:

I bought any lottery tickets.

I ate even a single French fry.

I ate fried food at all today.

這些單詞的用途和非標準美式英語中的「no」完全相同,例如「I didn』t buy no lottery tickets」。它們都與句子的否定動詞保持一致,其中僅有的區別是,非標準英語指派「no」來充當一致性成分,而標準英語指派的是any。除此之外,它們幾乎可以互換。還需指出的一點是,在標準英語中,雙重否定也並非簡單的負負得正,沒有人會平白無故地用「I can』t get no satisfaction」來吹噓自己「很容易獲得滿足」。在某些情況下,有的人可能會用這種句式來否定前面出現的否定判斷,但即便如此,他也必須用重音來強調否定成分。例如,下面這個略顯做作的句子:

As hard as I try not to be smug about the misfortunes of my adversaries, I must admit that I can』t get no satisfaction out of his tenure denial.

雖然我努力不讓自己因為對手的不幸而興高采烈,但我必須承認,面對他的下台,我還是不能不感到些許快意。

因此,認為非標準語法形式會導致邏輯混亂,完全是迂腐之見。

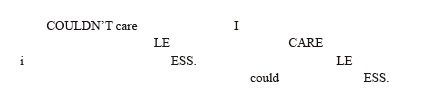

對語言的韻律(重音和語調)充耳不聞,對談話原則和修辭理論視而不見,這是語言專家的法寶。我們再來看當今年輕人的一句口頭禪:「I could care less」(我毫不在乎)。語言專家一向視它為洪水猛獸,他們強調,年輕人的意思是為了表達一種不屑,因此應該是「I couldn』t care less」才對,如果他們「可以少一點兒在乎」,就說明他們還是比較在乎的,這和他們要表達的意思正好相反。但是,如果這些老爺們能夠停止對年輕人的騷擾,認真打量這個句式,他們就會發現自己的觀點根本站不住腳。讓我們聽聽這兩個句子說出時的不同語氣:

這兩句話的語調、重音完全不同,這種不同是有原因的。第二個句子並非沒有邏輯,它蘊含著一種諷刺的意味。所謂「諷刺」,就是借用明顯的錯誤或者誇張的語調,達到正話反說的目的。因此這句話的意思可以表述為:「Oh yeah, as if there was something in the world that I care less about.」(切!就好像這個世上真有我更不在乎的事情一樣。)

「Everyone returned to their seats」對還是錯?

有時候,一些所謂的語法「錯誤」不僅合乎一般的情理,也符合形式邏輯的基本要求。請看下面這些「村言野語」,幾乎所有的語言專家都對它們嗤之以鼻:

Everyone returned to their seats.

每個人都回到了他們的座位上。

Anyone who thinks a Yonex racquet has improved their game, raise your hand.

如果有哪個人認為「尤尼克斯」球拍提高了他們的比賽成績,請舉起你們的手。

If anyone calls, tell them I can』t come to the phone.

如果有哪個人打電話給我,告訴他們我不能接電話。

Someone dropped by but they didn』t say what they wanted.

有人來拜訪過,但他們沒有說他們想要什麼。

No one should have to sell their home to pay for medical care.

沒有哪個人會願意賣掉他們的房子來支付醫療保健。

He』s one of those guys who』s always patting themself on the back.

他是那些總喜歡沾沾自喜的傢伙之一。

——《麥田里的守望者》的主人公霍爾頓·考爾菲德

他們解釋說,「everyone」指的是每一個人,因此是單數主語,不能充當複數代詞「them」的先行詞。他們堅持「Everyone returned to his seat」「If anyone calls, tell him I can』t come to the phone」才是正確的句子。

如果你正是他們的說教對象,你可能會覺得有點兒不太對勁。「Everyone returned to his seat」聽起來就像是人們在幕間休息時突然發現著名歌星布魯斯·斯普林斯汀(Bruce Springsteen)也坐在觀眾席中,於是每個人都向他的座位擠去,圍著討要簽名。另外,如果打來電話的人是一位女士,那麼讓自己的室友向「him」轉告一些事情不是聽起來有點兒怪嗎(即便你並不在意性別歧視)? 因此在這些標準面前,我們完全有理由表示疑慮,它們對嚴肅的語言學家來說是一種危險信號。如果下回有人企圖糾正你的這類錯誤,你可以請這位自作聰明的人修改下面這個「病句」:

Mary saw everyone before John noticed them.

瑪麗看見了每一個人,就在約翰注意到他們之前。

然後,你就可以盡情地欣賞他的窘態,看他把這個句子「修改」成「Mary saw everyone before John noticed him」這樣狗屁不通的句子。

這是包括你和霍爾頓·考爾菲德在內的「每個人」都能明白的邏輯關係,唯獨語言專家一頭霧水。「everyone」和「they」並不是先行詞和代詞的關係,它們指的並不是現實中的同一個人,因此他們不必在數量上保持一致。它們一個是「邏輯量詞」(quantifier),一個是「約束變項」(bound variable),這是完全不同的邏輯關係。「Everyone returned to their seats」的意思是「對於所有的X來說,X回到X的座位」。這個「X」並非特定的某個人或者某群人,它只是一個佔位符,負責記錄句中的人物在不同條件下所扮演的角色。在這個例子中,「回到座位」的X與「擁有這個座位」的X是一致的。事實上,句中的「their」不是複數,因為它既不代表某個事物,也不代表某些事物,它根本不代表任何事物。同樣,打進電話的人也是如此:可能是一個,可能一個也沒有,也可能追求者太多,電話響個不停。但最重要的是,每次只能有一個人打來電話,而如果有人打來電話,他(而非別人)的電話都將被拒接。

因此從邏輯上看,這些變項與我們熟悉的指涉代詞並不是一回事。指涉代詞必須遵循一致性原則,「he」代表某個特定的人,「they」代表特定的一群人。世界上的有些語言顯得更為體貼,它們用不同的單詞來分別表示指涉代詞和約束變項。英語卻十分小氣,當說話者要用到某個變項時,指涉代詞就不得不無條件地出讓自己的位置。既然它們只是徒具指涉代詞之形,而非真正的指涉代詞,那就不能說方言中所用的「they」「their」「them」要比專家推薦的「he」「him」「his」更差一些。事實上,「they」這個單詞顯得更有優勢,因為它既指男性又指女性,可以滿足各種具體需要。

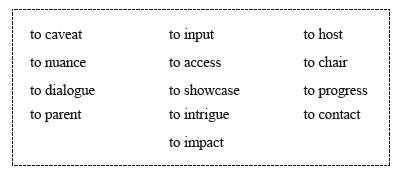

名詞轉動詞

古往今來,語言專家都對英語使用者將名詞轉用成動詞的「惡習」痛心疾首,下面這些動詞在本世紀裡就曾備受責難:

正如你所見,這裡面既有一些較為生硬的用法,也有完全無可挑剔的例子。實際上,幾個世紀以來,名詞直接轉用為動詞的現象一直是英語語法的組成部分,這也是英語發展到今天的一個必經過程。據我估計,英語中大約有1/5的動詞最初都是名詞。我們以表示身體部位的名詞為例:「head a committee」(領導一個委員會)、「eye a babe」(注視嬰兒)、「nose around the office」(在辦公室打探消息)、「mouth the lyrics」(朗誦詩歌)、「gum the biscuit」(咀嚼餅乾)、「begin teething」(開始長牙)、「tongue each note on the flute」(吹奏笛子)、「jaw at the referee」(向裁判抱怨)、「neck in the back seat」(坐在後座親吻)、「back a candidate」(支持候選人)、「arm the militia」(武裝民兵)、「shoulder the burden」(承擔責任)、「elbow your way in」(擠進人群)、「hand him a toy」(遞給他一個玩具)、「finger the culprit」(指證罪犯)、「knuckle under」(屈服讓步)、「thumb a ride」(要求搭車)、「wrist it into the net」(把它抓到網裡)、「belly up to the bar」(徑直走向酒吧)、「stomach someone』s complaints」(忍受某人的抱怨)、「rib your drinking buddies」(攙住喝醉的朋友)、「knee the goalie」(用膝蓋頂撞守門員)、「leg it across town」(步行穿過城鎮)、「heel on command」(緊隨命令)、「foot the bill」(付賬)、「toe the line」(聽從指揮)。當然,還有其他一些表示身體部位的單詞,在這本「老少咸宜」的語言書中就不便列舉了。

這有什麼問題呢?語言專家似乎認為,頭腦混亂的人們正在逐漸模糊名詞與動詞的界限,但這又一次侮辱了普通民眾的智商。我們在第4章中曾分析過一個現象:棒球術語「fly out」的過去式是「flied」,而非「flew」。同樣,我們說「ringed the city」,而不說「rang the city」;說「grandstanded」,而不說「grandstood」。這些動詞都是由名詞轉用而來的,例如「a pop fly」(內野高飛球)、「a ring around the city」(城市包圍圈)和「a grandstand」(大看台)。說話者內心對這種轉用十分敏感。他們之所以避免不規則形式「flew out」,是因為在心理詞典中,棒球術語中的動詞「fly」與一般動詞「fly」並不相同,一個基於名詞詞根,一個基於動詞詞根。只有動詞詞根的「fly」才擁有不規則的過去式「flew」,因為只有動詞詞根才有「過去式」這一說。這個現象說明,當人們將名詞用作動詞時,他們的心理詞典會變得更加細緻、嚴謹,而不是更加隨意。單詞屬性不會因為名詞與動詞的轉換而模糊起來,相反,它會更加清晰:哪些是動詞、哪些是名詞、哪些是基於名詞的動詞,人們會給它們貼上不同的心理標籤,分別儲存起來。

最不可思議的是,每個人都會不自覺地尊重這些「跨界動詞」的特殊性。我們在第4章談到,假如你將一個名詞轉用為一個新的動詞,比如說某個人的名字,那它一定是規則動詞,即便這個新動詞與已有的某個不規則動詞拼寫相同。例如第4章的例子:「Mae Jemison, the beautiful black female astronaut, out-Sally-Rided(而非out-Sally-Rode)Sally Ride」(梅·傑米森,這位美麗的黑人女宇航員比薩利·萊德還薩利·萊德)。我的研究小組對數百人做過測試,其中包括大學生、沒有上過大學的成年人(這些人都是通過在通俗小報上刊登廣告招募而來的志願者)、學齡兒童,甚至還包括4歲的小孩。我們讓這些人對25個由名詞變來的新動詞進行詞形變化,結果他們的表現就像是天生的語法學家,對這些動詞的處理都與已有的普通動詞不同。

是否還有誰不明白這個原則呢?有,那就是語言專家。如若不信,那就看看西奧多·伯恩斯坦(Theodore Bernstein)在《謹慎的作家》(The Careful Writer)一書中是如何點評「broadcasted」的吧:

如果你認為自己已經正確地預見到近期英語發展的未來,並決心和放任主義者同坐一條船,那麼你就會接受「broadcasted」的用法(至少在表示「廣播」的意思時),就像有些字典所標明的那樣。然而我們的看法是,無論將所有的不規則動詞轉變為規則動詞是一件多麼可喜的事情,它也不能靠一紙法令來完成,更不是一朝一夕之事。我們將繼續用「broadcast」來充當過去式和過去分詞,因為除了一些所謂的類推性、一致性或者邏輯性原因(就連放任主義者自己都時常嘲笑它們),我們找不到使用「broadcasted」的任何理由。這種態度與我們在棒球術語「flied」上採取的立場並不相違,因為我們使用「flied」是有充分理由的。事實就擺在那裡,誰也迴避不了:英語中就是有不規則動詞。

伯恩斯坦贊同「flied」的「充分理由」是:它是棒球比賽中的一個術語,具有專門的含義。但這卻是一個錯誤的理由。「see a bet」 「cut a deal」(達成協議)、「take the count」(被判失敗)中的「see」「cut」「take」都有專門的含義,但它們仍然保留了不規則的過去式「saw」「cut」「took」,而沒有切換成「seed」「cutted」 「taked」,可見伯恩斯坦的解釋並不正確。我們使用「flied」的真正原因是:「fly out」指的是「hit a fly」(打出一個高飛球),其中的「fly」是一個名詞。人們採用「broadcasted」的理由也一樣,他們不是想一夜之間將所有的不規則動詞都轉變成規則動詞,而是在他們心中將動詞「broadcast」解讀為「make a broadcast」,因此,這個動詞是由更為常用的名詞「broadcast」轉用而來的(動詞「broadcast」最早的意思是「撒種」,現在除了園藝工作者外已經很少有人知道這個意思了)。作為一個由名詞轉變而來的動詞,「broadcast」沒有資格繼承它原本自帶的不規則形式,所以普通民眾非常明智地選用了「-ed」規則。

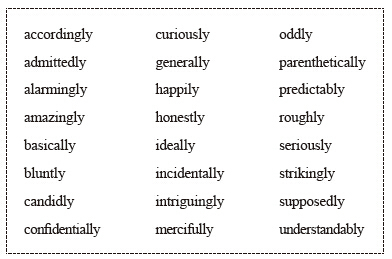

Hopefully

我不得不再舉一個例子,那就是廣受詬病的「hopefully」。像「Hopefully, the treaty will pass」這樣的句子被認為大錯特錯。副詞「hopefully」來自形容詞「hopeful」,表示「滿懷希望的樣子」,因此專家說它只能用來表示句子中的某個人「滿懷希望」地做某件事情。如果要表達作者或讀者的願望,就應該說「It is hoped that the treaty will pass」(人們希望這份協議能夠通過)、「If hopes are realized, the treaty will pass」(但願這份協議能夠通過)或者「I hope that the treaty will pass」(我希望這份協議能夠通過)。

下面是我的看法。

1.在英語中,副詞並非一定是用來表示行為者的行為態度或特徵。副詞有兩種類型:一種是修飾「動詞短語」的副詞,如「carefully」(仔細地),這種副詞的確是描繪行為者的行為;另一種是「句子」副詞,如「frankly」(坦率地說),它表達的是說話者的主觀態度。這類句子副詞有:

請注意,這裡的許多副詞都來自修飾動詞短語的副詞,例如「mercifully」「honestly」和「happily」,它們的「兩面性」並不會在實際語境中產生歧義。根據《牛津英語詞典》的釋條,至少從20世紀30年代開始,「hopefully」就已經作為句子副詞出現在書面語中,而其出現在口語中的時間就更早了。因此,這是一個完全合理的派生過程。

2.專家提出的替代方案「It is hoped that」「If hopes are realized」囊括了拙劣文筆的四大弊病:被動語態、冗詞贅語、語義含糊、官腔十足。

3.專家的替代方案與「hopefully」所表達的意思並不能完全吻合,如果禁用「hopefully」,我們就無法表達特定的想法。「hopefully」表示一種較有希望的預測,而「I hope that」和「It is hoped that」只表示說話者的主觀願望,因此我們可以說「I hope that the treaty will pass, but it isn』t likely」(我希望這份協議能夠通過,但可能性不大),但如果說「Hopefully, the treaty will pass,but it isn』t likely」(這份協議有希望通過,但可能性不大),就顯得有點兒奇怪了。

4.假如我們只能用「hopefully」來修飾動詞短語,那麼請看下面這兩個句子:

Hopefully, Larry hurled the ball toward the basket with one second left in the game.

Hopefully, Melvin turned the record over and sat back down on the couch eleven centimeters closer to Ellen.

你說我愚蠢也好,無知也罷,反正這樣的句子我是絕對說不出口的。

設想一下,假如有位專家突然宣佈我們都犯了一個嚴重的錯誤:俄亥俄州的克利夫蘭市(Cleveland)的正確名稱應該是「辛辛那提」(Cincinnati),而人們稱為「辛辛那提」的城市其實是「克利夫蘭」。可是,這位專家又給不出任何理由,只是堅稱自己是對的,而且要求每個注重語言的人都必須立刻改變「他」對這兩座城市的叫法(沒錯,是「他」,而不是「他們」),無論這樣做會造成多大的混亂,付出多大的代價。你肯定會認為這人的腦袋有問題。但是,當某個專欄作家或者報紙編輯在「hopefully」的問題上發表類似的見解,他卻會被視為語言規範的捍衛者。