我們已經討論了一般語言專家極力守護的幾個「真理」,現在我想考察一下專家本人。這些人雖然都自恃為專家,但他們的目的、水平以及學識各不相同。為公平起見,我們有必要進行分類討論。

詞語觀察家

我們最常見到的專家是所謂的「詞語觀察家」(wordwatcher),這個術語是由生物學家劉易斯·托馬斯(Lewis Thomas)創造的,而他本人就是一位詞語觀察家。和語言學家不同,詞語觀察家主要關注的是生冷怪僻、來源不明的單詞和成語。有的詞語觀察家本身是另一個領域的學者,他們花了很多時間來撰寫有關詞源的書籍,比如托馬斯和奎因。有的則是負責在「問與答」專欄上回答讀者提問的新聞記者。下面是《波士頓環球報》專欄上的一個例子:

問:當我們想去激怒別人時,為什麼要說「get his goat」(直譯為:偷走他的山羊)呢?

答:俚語專家還沒有徹底搞清楚,但有些人認為,這個說法源自賽馬場上的一個舊習。當時,人們常常將山羊和容易受驚的良種賽馬關在一起,這樣可以使賽馬保持安靜。19世紀的賭馬者有時會偷走山羊,讓馬躁動不安,輸掉比賽。因此,才有「get his goat」的說法。

對於這種解釋,伍迪·艾倫在《俚語的起源》(Slang Origins)中挖苦道:

你們中間有多少人想過某些俚語的來源,比如「the cat』s pajamas」(不同凡響的人)和「take it on the lam」(溜之大吉)?反正我從沒想過。不過,對於那些有興趣的人,我可以做一個簡單的介紹,讓大家看看一些有趣的詞源。

……「Take it on the lam」起源於英國。在英國,「lamming」是一種把骰子和一大管藥膏當玩具的遊戲。每個玩家輪流丟骰子,丟完後就在房間裡跳來跳去,直至倒地出血。如果有人丟了「7」點或者比「7」還小的點數,他就要說「quintz」,然後一直發瘋般地狂跳。如果點數大於「7」,他就得被迫分給其他玩家一些羽毛,由此得到一個好的「lamming」。如果一個人得到3次「lamming」,他就會被「kwirled」,或者宣佈道德上的破產。後來,所有用到羽毛的遊戲都被稱為「lamming」,而「羽毛」一詞就變成了「lam」。所以「take it on the lam」就是「披上羽毛」,後來就變成「溜之大吉」的意思,不過其中的轉變過程還不太清楚。

這段文字正好體現了我對詞語觀察家的態度:我認為他們沒有害處,但我從不完全相信,而且多數時候我也毫不關心。幾年前,有位專欄作家對「pumpernickel」(黑麥粗麵包)的來源做了解釋:在征戰中歐的過程中,拿破侖在一家客棧逗留。進餐時,店家呈上了一塊又黑又酸的粗麵包。吃慣了巴黎長棍麵包的他揶揄道:「這塊麵包是給Nicole吃的吧。」Nicole是拿破侖的馬。當別人對這位專欄作家的解釋提出質疑時(字典上說這個詞來自德語口語,意思是「放屁的小妖精」),他只好承認,這個解釋是他寫稿的夜在酒吧裡和朋友一起杜撰的。對我來說,詞語觀察就像集郵一樣,它能給你帶來知識上的樂趣,但也會附帶產生一定的憂慮,因為你不知道自己收集的郵票中有多少贗品。

先知「耶利米」

與此相反的是像先知「耶利米」(Jeremiah)一樣的語言專家,他們一味地宣洩悲觀論調,預言世界末日的到來。一位身兼「詞典編纂家」「語言專欄作家」和「語用專家」的著名人士曾經援引某位詩人的話說:

作為詩人,他只有一個政治責任,那就是捍衛語言,使之免於墮落。這在今天顯得尤為重要。因為語言正在遭受侵蝕,一旦語言走向墮落,人們就不會再相信自己的耳朵,而這將導致暴力的發生。

語言學家德懷特·博林格(Dwight Bolinger)溫柔地提醒這位作家稍安勿躁,他說:「即便所有人都按照語言規範來說話,也還是會有暴徒從黑夜中跳出來攔路打劫的。」

近年來,聲音最大的耶利米要數批評家約翰·西蒙(John Simon)了,他的影評和劇評以惡毒著稱,喜歡對女演員的面容發表長篇大論,肆意攻擊。下面是他的某篇語言專欄文章的開頭,很有代表性:

現在的人對待英語,就像當年的奴隸販子對待運奴船上的黑奴,或者納粹集中營的看守對待營中的囚徒一樣。

順帶一提的是,導致他做出這種無聊對比的原因是美國眾議院議長奧尼爾(O』Neill)的語法錯誤。奧尼爾將其同僚稱為「fellow colleagues」,其中的「fellow」是個冗詞。西蒙將它斥之為「最低級的語言錯誤」。西蒙還對美國黑人英語發表了一通意見:

我們為什麼要照顧那些缺乏教養的亞文化成員對音、義關係的看法?難道有一種語法——無論什麼語法——可以描述這種關係?

至於「I be」「you be」「he be」這些表述方式,簡直會讓我們神經衰弱。或許我們可以理解這些語句,但它們違反了所有公認的古典語法和現代語法。它們不是語言歷史的產物,而是對語言規則的無知。

這種荒謬惡毒的無知言論根本不值一駁,因為他並不是在真誠地討論問題。西蒙只是發現了一種行之有效的手段,這種手段也是某些喜劇演員、脫口秀主持人以及朋克樂手的慣用伎倆:一個資質平庸的人可以通過無理的謾罵來吸引媒體的關注——至少可以暫時達到效果。

藝人

第三類語言專家是「藝人」,他們喜歡收集各種回文(palindrome)、雙關語(pun)、變位詞(anagram)、圖形字謎(rebus)、笑詞(malapropism)、妙語(Goldwynism)、齊名(eponym)、長字(sesquipedalia)、語誤(howler)和洋相(blooper),然後拿到人前賣弄。像威拉德·埃斯皮(Willard Espy)、迪米特裡·伯格曼(Dimitri Borgman)、蓋爾斯·布蘭德雷斯(Gyles Brandreth)和理查德·萊德勒就是這種「藝人」,他們寫的書也是以娛樂為題:《單詞遊戲》(Words at Play)、《閒趣語言》(Language on Vacation)、《快樂語法》(The Joy of Lex)、《不堪的英語》(Anguished English)。他們以搞笑的方式展示語言的滑稽可笑,當然會換來讀者的哈哈一笑。但在拜讀他們的文章時,我有時覺得自己就像是在觀看海豚表演的雅克·庫斯托[2],渴望這些優美的海洋精靈能夠擺脫繫在身上的草裙,在更具尊嚴的環境中展現它們更為迷人的自然天賦。下面是萊德勒的一段「賣藝」文字:

如果我們花點時間來想想英語的矛盾和荒唐,就會發現「熱狗」(hot dog)可以是冷的,「暗室」(darkroom)可以很亮,「家庭作業」(homework)可以在學校完成,「噩夢」(nightmare)可以在白天做,而「害喜」(morning sickness)和「白日夢」(daydreaming)可以在晚上發生……

有時你不得不認為,所有說英語的人都應該關進精神病院,因為他們的詞語實在是太瘋狂了。還有哪一種語言會讓人們「在停車道上開車,在公路上停車」(drive in a parkway and park in a driveway)?在「在演奏會上朗誦,在戲劇中演奏」?(recite at a play and play at a recital)……為什麼一個「苗條的機會」(slim chance)和一個「肥胖的機會」(fat chance)意思相同,而一個「聰明的人」(wise man)和一個「聰明的傢伙」(wise guy)卻意思相反?還有那所謂的「甜甜洞」(Doughnut hole),這種美味的小點心難道不應該叫「甜甜球」(doughnut ball)?真正的甜甜洞應該是指甜甜圈的空心才對吧。還有「他們從頭愛到腳」(They』re head over heels in love),這句話的確不錯,但我們做其他事情的時候不也是「頭上腳下」(head over heels)嗎?如果我們真的想要表達兩個人愛得神魂顛倒,死去活來,為什麼不說「They』re heels over head in love?」(他們愛得腳上頭下)。

我反對!第一,誰都明白復合詞與短語是兩回事。復合詞和其他單詞一樣,本身擁有一個約定俗成的含義,而短語的意思則取決於它的組成部分及其組合規則。復合詞的重音模式與短語不同,例如一個讀作「darkroom」,一個讀作「dark room」。像「hot dog」「morning sickness」這些看似「瘋狂」的組合其實都是復合詞,因此即便是「cold hot dogs」(冷的熱狗)、「nighttime morning sickness」(夜間出現的害喜)也並不違背語法邏輯。第二,像「fat chance」(渺茫的機會)和「wise guy」(自作聰明的人)這樣的說法明顯是一種反諷,這一點有誰看不出來呢?第三,「Donut holes」(甜甜洞)是鄧肯唐納滋公司(Dunkin』Donuts)註冊的一個商標,而且是故意取這個古怪的名字,難道有人看不出其中的笑點嗎?第四,介詞「over」擁有好幾個含義,它可以表示一種靜止的空間狀態,例如著名歌曲《憂鬱河上的橋》(Bridge over troubled water)。它也可以表示某個物體的移動軌跡,例如「The quick brown fox jumped over the lazy dog」(靈巧的棕色狐狸從一隻懶狗身上跳了過去)。「Head over heels」涉及的是第二種意思,它描述的是情侶的頭部動作,而不是頭部位置。

同時,我也必須為大學生、救濟申請人以及普通勞動者辯護幾句,他們的語言常常被那些藝人當作笑料。漫畫家和對白作者有一個創作訣竅:如果你想讓筆下的人物看起來像個鄉巴佬,那就按照「實際」的發音來拼寫他所說的單詞,而不像通常那樣去拼,例如「sez」「cum」「wimmin」「hafta」「crooshul」等。萊德勒在《如何聽懂美國人的含混口音》中就使用過這種把戲,用以嘲笑英語中十分常見的協同發音現象。例如「coulda」和「could of」(could have)、「forced」(forest)、「granite」(granted)、「neck store」(next door)、「then」(than),然而我們在第5章已經說過,除了科幻小說中的機器人外,每個人都是根據自然形成的音位規則來說話的。

萊德勒還羅列了學生學年論文、車險理賠申請和社會救濟申請中的各種「洋相」,這些洋相對許多人來說並不陌生,它們都是些老掉牙的笑話,經常出現在大學校園或者政府部門的公告欄裡。

In accordance with your instructions I have given birth to twins in the enclosed envelope.

根據您的要求,我在隨附的信封裡生了一對雙胞胎。

My husband got his project cut off two weeks ago and I haven』t had any relief since.

我丈夫兩個星期前被「去勢」了,從此我就沒有得到任何「安慰」。

An invisible car came out of nowhere, struck my car, and vanished.

一輛「隱形」汽車突然出現,撞了我的車,然後消失了。

The pedestrian had no idea which direction to go, so I ran over him.

這位行人不知道自己要去哪兒,所以我軋過了他。

Artificial insemination is when the farmer does it to the cow instead of the bull.

人工授精就是農夫來給母牛受精,而不是公牛。

Moses went up on Mount Cyanide to get the ten commandments. He died before he ever reached Canada.

摩西在「氰化物」山上受了十誡,他在抵達「加拿大」前去世了。

這些洋相的確有些好笑,但是,在你準備吐槽普通百姓的寫作能力,認為他們滑稽可笑之前,有一件事你必須瞭解:大部分洋相很可能是人為編造出來的。

民俗學家簡·布魯范德(Jan Brunvand)曾經搜集了數以百計的「都市傳說」(urban legend)。每個人都聲稱這些聳人聽聞的故事千真萬確地發生在自己「朋友的朋友」(friend of a friend,簡稱「FOAF」)身上。而且,這些故事總是不斷地從一個城市傳播到另一個城市,情節也大體相同,但它們絕對不會是真實的事件。「嬉皮士保姆」「下水道鱷魚」「肯德基炸鼠」和「萬聖節施虐狂」就是其中的一些著名傳說。事實證明,語言洋相也是都市傳說的一個亞類,名為「複印傳說」(xeroxlore)。把這些洋相廣而告之的人都表示這些洋相不是他們親手收集,而是從別人那裡抄來的,而這個「別人」又是從別人那裡抄來的,總之,這些洋相的確來自某個部門的某位工作人員所收到的函件或申請。有些幾乎完全相同的洋相自第一次世界大戰以來就廣為流傳,而且分別涉及新英格蘭、阿拉巴馬州、鹽湖城等不同地區的部門科室。布魯范德強調,在這麼長的時間裡,一些內容相同的語言糗事在各個不同的地方分別發生,這種可能性實在太小。電子郵件的出現加速了這些洋相的製造和傳播,我有時也會收到這樣的東西,但我能夠察覺這只是有意的玩笑(只是還不清楚它們由學生杜撰還是出自教授之手),而非意外的出糗,例如將「adamant」(堅硬的)解釋為「pertaining to original sin」(與原罪有關的),將「gubernatorial」(州長的)解釋為「having to do with peanuts」(與花生有關的)[3]。

智者

最後一類言語專家是「智者」,其中以薩菲爾和《紐約時報》已故編輯、《謹慎的作家》的作者伯恩斯坦為代表。他們善於採用適度、合理的方法解決語言的使用問題,並由此獲得聲望。他們對犯錯者總是機智、詼諧地打趣一番,而不會口誅筆伐,肆意凌辱。我喜歡讀這些智者的文字,薩菲爾曾將某條反色情法令的內容總結為「It isn』t the teat, it』s the tumidity」(這不是奶頭,這只是一個腫塊)。對於這樣的生花妙筆,我除了敬佩之外別無可說。可惜的是,即便是像薩菲爾這樣的智者,這些最為開明的語言專家,也不免會低估普通百姓的語言水平,從而導致自己的許多評論顯得無的放矢,隔靴搔癢。為了證明這一點,我將帶你一同檢閱薩菲爾的一篇專欄文章,它刊登在1992年10月4日的《紐約時報雜誌》上。

這篇文章包含了3個故事,一共討論了6個有問題的語言案例。第一個故事的主角是1992年美國大選中的兩位總統候選人,文章毫無黨見地分析了他們各自在代詞的格上所犯的錯誤。當時,喬治·布什推出了他的競選口號:「Who do you trust?」(你們信任誰)。這一口號的推出,導致全美國的小學教師對其離心離德。他們指出,「who」是一個「主語代詞」(或者說主格),而口號問的是動詞「trust」的賓語(也就是賓格),我們通常說「You do trust him」(你信任他),而不會說「You do trust he」。因此,在這個問句中,應該用「whom」,而不是「who」。

這是規定主義者對日常用語的一個典型抱怨,我們可以這樣回答:「who/whom」區別是英語格系統的一個殘留物,這種格系統早在幾百年就被名詞拋棄,如今只保留在「he/him」這樣的代詞中。而且,即便是代詞,主格「ye」和賓格「you」之間的區別也已經消失,只剩下身兼二職的「you」,「ye」則完全淪為一種古語。「whom」雖然比「ye」活得長,但也是垂垂老矣,行將就木。在大多數口語情境中,使用「whom」會讓人覺得忸怩作態。沒有人會真的要求布什把口號改成「Whom do ye trust」,既然我們都已經容忍了「ye」的消失而以「you」代之,而且每個人都在用「who」來兼指主格和賓格,那為什麼還要抓住「whom」不放呢?

薩菲爾在這個問題上表現出開明的一面,他提出了一個「兩全之策」:

薩菲爾的「Who/Whom」規則可以一勞永逸地解決這個令作家和演說家騎虎難下,在迂腐和錯誤之間搖擺不定的問題。「用『whom』固然不錯,但最好重寫一個句子取代它。」因此,布什不需要將口號改成「Whom do you trust」,這會讓他聽起來像一位食古不化的耶魯學究。他只需將口號改成「Which candidate do you trust」(你信任哪位候選人),就可以重獲語言純正癖者的支持。

薩菲爾的建議有點兒像所羅門式的不可接受的「假折中」(pseudo-compromise)[4]。要求人們迴避一個有問題的句式似乎是天經地義之事,但在「who」的賓格問題上,這卻要付出無法忍受的代價。在現實生活中,人們經常會問到涉及動詞賓語或介詞賓語的問題。下面是從父母與孩子的對話錄音中選取的幾個例子:

I know, but who did we see at the other store?

我知道,但我們在另一家店裡看到了誰?

Who did we see on the way home?

我們在回家的路上看到了誰?

Who did you play with outside tonight?

你今晚和誰在外面玩的?

Abe, who did you play with today at school?

亞伯,你今天在學校裡和誰一起玩?

Who did you sound like?

你的聲音聽起來像誰?

想想看,如果要把上面的「who」都換成「whom」,聽起來會是什麼樣子!薩菲爾的建議是將這些「who」都換成「which person」(哪個人)或「which child」(哪個小孩),但這種建議顯然違背了行文寫作的一條金科玉律——去掉多餘的文字,它還將迫使人們過多地使用「which」這個被文章學家斥為「最醜陋」的英語單詞。此外,它也會破壞語言運用的終極目標:盡可能清晰、準確地表達思想。「Who did we see on the way home」中的「who」可以是一個人、許多人,也可以是包含成人、小孩、嬰兒乃至寵物狗在內的各類組合,而替代品「which person」則會將其中的一些可能性排除在外,與提問者的原意不符。例如,薩菲爾的規則究竟該如何運用到下面這句著名的歌詞上呢?

Who』re you gonna call? GHOSTBUSTERS!

你要給誰打電話?捉鬼敢死隊!

因此在這個問題上,做一個極端自由主義者並不是一件壞事。薩菲爾本應根據自己的觀察得出合乎邏輯的結論,告訴總統:他完全沒有必要改變口號,至少沒有語法上的必要。

現在來看民主黨,薩菲爾抓住了比爾·克林頓的一個錯誤,因為他要求選民們「give Al Gore and I a chance to bring America back」(給阿爾·戈爾和我一個重振美國的機會)。在日常生活中,沒人會說「give I a break」(讓我休息一下),因為動詞「give」的間接賓語必須是賓格,因此克林頓的話應改為「give Al Gore and me a chance」。

在所有的「語法錯誤」中,可能沒有哪一個像錯用連詞短語(用「and」或「or」連接而成的短語)中的代詞格那樣受到如此多的嘲笑了。有哪個小孩不曾因為說出「Me and Jennifer are going to the mall」這樣的句子而被大人糾正?我的一位同事回憶說,在12歲的時候,她的媽媽曾經要求她改掉這個毛病,否則就不許她穿耳洞。標準的說法是,賓格代詞「me」不能出現在主格位置上,沒有人會說「Me is going to the mall」,因此正確的表述是「Jennifer and I」。人們常常把這個提醒錯誤地記成「如果不知道怎麼說,那就說『某某』和『I』,而不說『某某』和『me』」,所以就不假思索地濫用這條規則,從而導致「give Al Gore and I a chance」以及「between you and I」這種更受鄙視的「錯誤」——語言學家將這一現象稱為「矯枉過正」(hypercorrection)。

但是,如果連街頭上的普通人都能輕易避免「Me is going」和「Give I a break」這樣的錯誤,而常春籐聯盟的大學教授、「羅德獎學金」獲得者克林頓卻會說出「Me and Jennifer are going」和「Give Al and I a chance」這樣的句子,這是否說明真正誤解了英語語法的是語言專家,而不是說話者本人呢?這些專家秉持的理由是:如果一個連詞短語擁有某種語法特徵,比如說主格,那麼短語中的每個單詞都必須具備相同的特徵。但這個理由是錯的。

「Jennifer」是單數,我們說「Jennifer is」而不說「Jennifer are」。代詞「She」是單數,我們說「She is」而不說「She are」。但連詞短語「She and Jennifer」卻不是單數,我們說「She and Jennifer are」而不說「She and Jennifer is」。因此,如果連詞短語的數可以不同於它內部代詞的數(She and Jennifer are),那它為什麼必須和自己內部的代詞保持相同的格呢(Give Al Gore and I a chance)? 答案是不必如此。連詞短語是一種典型的無中心語結構。我們前面說過,短語中心語決定著整個短語的意思,在短語「the tall blond man with one black shoe」(穿一隻黑鞋的高個金髮男子)中,單詞「man」是中心語,因為整個短語的屬性都取決於這個「man」:這個短語說的是一個人,它是第三人稱單數,因為「man」是第三人稱單數。可是,連詞短語沒有中心語,所以它在屬性上可以不同於它的任何一個組成部分。如果約翰和瑪莎相遇了(John and Marsha met),這並不等於說「約翰相遇了」(John met)和「瑪莎相遇了」(Marsha met)。如果選民打算給克林頓和戈爾一個機會,他們也不是說先給戈爾一個機會,再給克林頓一個機會,他們是給這對競選搭檔一個機會。所以說,雖然「Me and Jennifer」是主語,但這並不代表「Me」也是主語,必須以主格形式出現。同樣,雖然「Al Gore and I」是賓語,這也不代表「I」也是賓語,要以賓格形式出現。從語法上說,代詞可以自由地選擇它的格。語言學家約瑟夫·埃蒙德(Joseph Emonds)曾經詳細地分析了「Me and Jennifer」和「Between you and I」這兩種用法,最後的結論是,語言專家要求我們說的語言非但不是英語,連人話都不是!

在第二個故事裡,薩菲爾對一位外交官的問題進行了回復,這位外交官收到了一份政府警告,警告涉及的是「針對外國遊客的犯罪行為,主要包括偷盜、搶劫和扒竊(pick-pocketings)」。這位外交官問道:

你看,美國國務院用的是「pick-pocketings」。做這種勾當的人不是被叫作「pickpocket」或者「pocket-picker」嗎?

薩菲爾回答:「這個句子應該寫成『偷盜、搶劫和扒竊(pocket-pickings)』,因為只有『人扒口袋』(One picks pockets),沒有『口袋扒人』(no one pockets picks)。」

事實上,薩菲爾並沒有真正解答這個問題。如果某個罪犯被人們叫作「pocket-picker」(這是英語中最為常見的一種復合構詞法),那麼他所犯的罪就是「pocket-picking」。但是,這個稱呼並沒有流行起來,我們都不約而同地把這種罪犯叫作「pickpocket」(扒手)。既然他是「pickpocket」而不是「pocket-picker」,那麼根據現有的「名詞→動詞」轉化原則,他的工作自然就是「pick-pocketing」,而非「pocket-picking」,就像我們說「a cook cooks」「a chair chairs」和「a host hosts」一樣。薩菲爾說沒有「口袋扒人」(one pockets picks),這只是一種遁辭,誰又會真的把「pick-pocketer」理解為「扒人的口袋」呢?

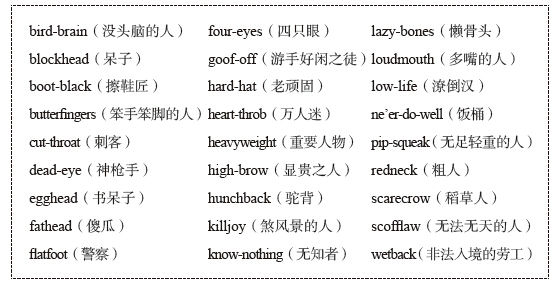

薩菲爾之所以會陷入困惑,是因為「pickpocket」是一種特殊的復合詞,它並沒有中心語。我們知道,這個詞指的不是一種口袋,而是一種人。不過,雖然它有點兒特殊,但卻並不孤獨,而是有一群兄弟姐妹的。英語的趣味之一就是擁有一批沒有中心語的復合詞,它們專門用一個人的所作所為或形象特徵來代稱這個人,例如:

這個列表看起來就像是達蒙·魯尼恩(Damon Runyon)小說中的一份人物名單,它也反映出語言中的所有現象其實都有規律可循,即使那些「特例」也不例外,只要你願意費心去尋找。

薩菲爾的第三個故事分析了芭芭拉·史翠珊(Barbra Streisand)對網球明星安德烈·阿加西(Andre Agassi)的一段溢美之詞:

He』s very, very intelligent; very, very, sensitive, very evolved; more than his linear years…. He plays like a Zen master. It』s very in the moment.

他非常非常聰明,非常非常敏銳,非常「進化」,完全超過了他這個年紀所應有的水平……他打起球來像一位禪師,完全專注於當下。

薩菲爾首先對史翠珊說的「evolved」一詞的來源進行了推測:「它是從主動語態變成被動語態的,即由『he evolved from the Missing Link』演變成『he is evolved』——這種用法可能是受到了『involved』的影響,用來表示一種恭維。」

語言學界已經詳細研究過這類派生現象,但薩菲爾對此顯然不甚瞭解。他似乎認為人們之所以派生出新詞,是隱約受到了同韻單詞的影響。例如由「involved」聯想到「evolved」,屬於一種文字誤用。但事實上,人們並非那麼粗心大意,缺乏想像。我們前面提到的一些派生詞,例如「Let me caveat that」「They deteriorated the health care system」「Boggs flied out to center field」,都與同韻詞無關,而是基於一些抽像的規則,這些規則可以改變一個單詞的詞性及其扮演角色,而且無論是幾十個單詞還是幾百個單詞,變化方式都如出一轍。例如,「to deteriorate(及物動詞)the health care system」是由「the health care system deteriorated(不及物動詞)」變化而來的,這與「to break(及物動詞)the glass comes」是由「the glass broke(不及物動詞)」變化而來一樣。現在讓我們看看「evolved」到底從何而來。

薩菲爾認為這是一種「主動→被動」的轉變,轉變的依據是同韻單詞「involved」。但這個觀點根本不能成立。對於「involved」,我們或許可以認為它是由主動語態派生而來的:

Raising the child involved John.(主動)→

John was involved in raising his child.(被動)→

John is very involved.

但對於「evolved」來說,如果要實現相同的派生過程,就需要有一個被動句作為前提,而這個被動句又必須以一個主動句為前提。但這個主動句是不存在的(我用星號做了標記):

*Many experiences evolved John.→

*John was evolved by many experiences.(或者)*John was evolved in many experiences.→

John is very evolved.

此外,「you』re involved」的意思是說「有些事情涉及你」(「你」是賓語),而「you』re evolved」的意思是說「你進化了」(「你」是主語)。

問題的癥結是,從「evolved from」到「very evolved」的轉變並不是一個動詞由主動變為被動,就像「Andre beat Boris」(安德烈打敗鮑裡斯)變成「Boris was beaten by Andre」(鮑裡斯被安德烈打敗)一樣。薩菲爾所引的詞源「evolved from」在現代英語中是不及物動詞,不能直接帶賓語。在英語中,如果要將一個動詞變為被動,你必須把它的直接賓語變成主語,因此「is evolved」只能在「Something evolved Andre」的基礎上才能實現。但這樣的句子是不存在的。薩菲爾的解釋就像是說你可以將「Bill bicycled from Lexington」(比爾騎自行車從列剋星敦而來)變成被動句「Bill is bicycled」,然後派生出「Bill is very bicycled」。

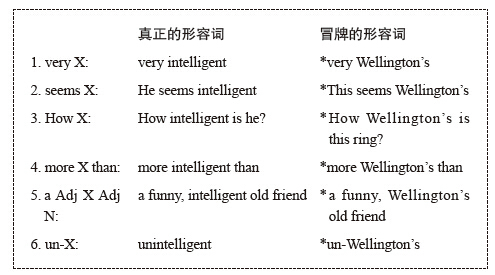

這個錯誤的解釋鮮明地暴露了語言專家的一個主要缺陷:他們連最初級的語法分析都不懂,比如說確定單詞的詞性。薩菲爾談到了動詞的兩種形式,一種是主動,一種是被動,但史翠珊是將「evolved」當作動詞來用嗎?現代生成語法的一個主要發現是:單詞的詞性(如名詞、動詞、形容詞)並不是一個隨意分配的標籤,而是一種實際的心智範疇,我們可以通過實驗來加以測試,就像一個化學家可以檢驗出一顆珠寶到底是鑽石還是鋯石一樣。這種測試其實就是語言學入門課程的標準作業——「嬰兒句法」(Baby Syntax)。測試方法是:先盡可能多地尋找一些特定句式,在這些句式中,每個單詞的詞性類別異常明確,無法被其他詞性的單詞所替代;然後,一旦碰到詞性不明的單詞,就可以把它代入這些句式之中,看看句子是否通順。例如,借助這種測試,我們可以知道語言專家雅克·巴贊(Jacques Barzun)的語言成績只能是「不及格」,因為他把「Wellington』s」(惠靈頓的)這樣的名詞所有格當成了形容詞(和上面一樣,錯誤的句子用星號標記):

現在讓我們對史翠珊的「evolved」進行類似的測試,將它與「was kissed by a passionate lover」中的「kissed」這個標準的動詞被動式進行比較(語意奇怪的句子同樣都標以星號)。

1. very evolved ∕ *very kissed.

2. He seems evolved. ∕ *He seems kissed

3. How evolved is he? ∕ *How kissed is he?

4. He is more evolved now than he was last year. ∕ *He is more kissed now than he was yesterday.

5. a thoughtful, evolved, sweet friend. ∕ *a tall, kissed, thoughtful man.

6. He was unevolved. ∕ *He was unkissed by a passionate lover.

很明顯,「evolved」的表現不像動詞的被動語態,而像一個形容詞。薩菲爾之所以會弄錯,是因為形容詞有時看起來很像動詞的被動語態,而且二者的確存在一定的關聯。但它們其實並不是一回事,這也正是鮑勃·迪倫的歌曲《雨天的第12號和第35號女人們》(Rainy Day Women#12&35)聽起來令人捧腹的原因。

They』ll stone you when you』re riding in your car.

They』ll stone you when you』re playing your guitar.

But I would not feel so all alone.

Everybody must get stoned.

當你開車子的時候,他們會拿石頭扔你,

當你彈吉他的時候,他們會拿石頭扔你,

是的,但我不覺得自己是那麼孤獨,

因為每個人都「喝醉了」,不是嗎?

這一發現引領我們走近「evolved」的真正源頭。既然它是形容詞而不是動詞被動式,我們就無須在意是否存在一個與它對應的主動句。為了追根溯源,我們必須在英語中找到一條由不及物動詞派生形容詞的規則。這條規則確實存在,它針對的是那些表示狀態變化的動詞(語言學家稱之為非賓格動詞),並通過這些動詞的分詞形式來派生出新的形容詞:

time that has elapsed → elapsed time

a leaf that has fallen → a fallen leaf

a man who has traveled widely → a widely traveled man

a testicle that has not descended into the scrotum → an undescended testicle

a Christ that has risen from the dead → a risen Christ

a window that has stuck →a stuck window

the snow which has drifted → the drifted snow

a Catholic who has lapsed → a lapsed Catholic

a lung that has collapsed → a collapsed lung

a writer who has failed → a failed writer

如果我們將這條規則應用到「a tennis player who has evolved」中,就可以得出「an evolved player」這個結果。這一方法也能讓我們理解史翠珊的意思。當一個動詞由主動變為被動時,它的意思並不會發生變化。例如「Dog bites man」的意思等於「Man is bitten by dog」,但是當一個動詞派生為形容詞時,這個形容詞的意思可能會發生細微的變化,例如不是每個「摔倒的女人」(woman who has fallen)都是「墮落的女人」(a fallen woman),如果有人用石頭「扔」(stone)你,你也不一定是「喝醉了」(stoned)。同樣,我們都是從「失落的一環」(the Missing Link)進化而來的,但不是每個人都能「進化」出無比成熟、強大的內心,把同時代的人甩在身後。

接著薩菲爾又對史翠珊所說的「more than his linear years」提出了責難。他說:

「linear」的意思是「直線的、不間斷的」,它在一些流行語中還附帶著某種貶義,表示「缺乏想像」,例如「linear thinking」(線性思維)一詞就與跳躍式的靈感頓悟形成對照。我想,史翠珊女士心中的意思是「超出了他的實際年齡」,因此完全可以用「beyond his years」來代替。你可以明白她想用「linear」來說明什麼:這些年份是按照時間先後順序排列的。但是,即便是在俚語怪話滿天飛的娛樂界,也不是什麼話都能說的,讓我們一起抵制這個「linear」。

和許多語言專家一樣,薩菲爾低估了俚語的準確性和貼切性,尤其是從專業領域借來的俚語。史翠珊的「linear」顯然不是歐幾里得幾何中的「直線」,即所謂「兩點之間最短的路線」,因此也不是用來形容按照時間先後順序排列的年份。她的「linear」其實是源自解析幾何,表示「成比例的」或者「遞增的」。如果你在一張坐標圖上繪製出某個物體勻速運動的軌跡,你會得到一條直線,這就是所謂的「線性關係」,比如說每過一小時,你行駛的距離就增加55公里。與此相反,如果你繪製的是復利賬戶的收益圖,你得到的將是一條向上揚起的曲線,因為存款時間越長,你每年所獲的利息就會越多。因此,史翠珊其實是在暗示阿加西的「進化」水平與他的年齡不成比例。我們大多數人的進化軌跡都是一條直線,每年新增固定數量的「進化單位」,可這個年輕人卻是在「復利增長」,完全超越了這條直線,因為他每年獲得的「進化單位」比他的年齡本該賦予他的要多。目前我還不能確定這就是史翠珊的本意(在撰寫此文時,我曾向史翠珊本人寫信求證,但尚未收到回復),但在一些流行的科技俚語中,我們經常可以見到類似的用法,例如「feedback」(反饋)、「system」(系統)、「holism」(整體)、「interface」(界面)和「synergistic」(協同)。而且,與薩菲爾的分析相反,史翠珊也不可能是「一不小心地」選用了這個完美貼切的「linear」。

最後,薩菲爾對「very in the moment」也進行了評論:

這個「very」讓我們注意到「用介詞或名詞充當修飾語」的流行做法,例如「It』s very in」(它非常時髦)、「It』s very New York」(它很紐約),以及現在最為時尚的恭維話「It』s very you」(那就是你)。因此所謂的「very in the moment」(這個「in the moment」可能是「of the moment」或者「up to the minute」的變體),似乎是對法語「au courant」一詞的硬譯。這個詞還有很多種譯法:「up to date」(最新的)、「fashionable」(流行的)和「with-it」(時髦的)。

薩菲爾再一次對史翠珊的語言白眼相加,但他也再一次誤解了它的形式和意義。他沒有注意到:第一,「very」並非和介詞「in」連在一起,而是與整個介詞短語「in the moment」連在一起;第二,史翠珊所用的「in」並非一個不及物的修飾語,表示「時髦、時尚」的意思,而是我們常見的及物介詞,名詞短語「the moment」是它的賓語;第三,她是將介詞短語當作形容詞來用,以刻畫某種精神狀況或情緒狀態,這在英語中是一個常見用法,例如「under the weather」(身體不適)、「out of character」(違反本性)、「off the wall」(瘋瘋癲癲)、in the dumps(情緒低落)、「out to lunch」(神志不清)、「on the ball」(機智高明)、 「in good spirits」(精神抖擻)、「on top of the world」(欣喜若狂)、「out of his mind」(喪失理智)、「in love」(墜入愛河);第四,史翠珊不太可能說阿加西通曉時尚或者非常時髦,因為這是一種帶有貶義的評價,暗含著「膚淺」的意思,顯然算不上一種誇讚。既然史翠珊提到了「禪」,那麼她所表達的意思就十分清楚了:在打球的那一刻,阿加西善於排除各種干擾,將注意力完全放在比賽或對手身上。

這就是所謂的語言專家,他們的問題出自兩個「盲點」:一是嚴重低估了一般人的語言水平。我並不是說一個人說出或寫下的每一句話都毫無瑕疵、盡善盡美(例如副總統丹·奎爾的頻頻口誤[5]),但是,如果語言專家能夠稍安勿躁,而不是急著跳出來否定一般人的語言能力,他們就有可能避免陷入這種尷尬的境地。當人們身處某個正式的場合,發現自己必須使用優雅、正式的語言,否則就會給自己帶來嚴重影響時,往往會說出一些可笑的廢話。這就是為什麼那些洋相總是來自於政客的演講、社會救濟的申請以及學生的學年論文(假設這些洋相有一絲的真實性)。在更為放鬆的環境下,一個普通人,無論他的教育程度有多低,都能遵守精細複雜的語法,生動自如地表達自己,讓樂意傾聽的人——語言學家、新聞記者、口述歷史學家、對話語敏感的小說家——為之著迷。

語言專家的第二個「盲點」是他們對現代語言科學一竅不通。我這裡說的還不是喬姆斯基語言學的正規理論,而是有關英語結構、用語的基礎知識,以及人們的使用、拼讀方式。平心而論,其中的大部分責任要由我的同行來承擔,因為他們不願意將掌握的知識用於解答實際的文體問題和使用規則,或者滿足人們對各種語言現象的好奇心。除了約瑟夫·埃蒙德、德懷特·博林格、羅賓·洛剋夫(Robin Lakoff)、詹姆斯·麥考萊(James McCawley)、傑弗裡·納恩伯格(Geoffrey Nunberg)等少數人外,美國的主流語言學家都作壁上觀,將整個領地交給了語言專家——也就是博林格所稱的「巫師」(shaman)。博林格對這一現況概括如下:

在語言的領地裡,沒有真正的執業醫師,滿世界都是接生婆、草藥師、灌腸師、接骨師和「萬金油」式的巫醫。他們中的有些人完全愚昧無知,有些人則擁有豐富的實踐經驗,我們把這些人統稱為「巫師」。這些人之所以受到我們的關注,不僅是因為他們填補了這一領域的空白,還因為每當我們發生語言糾紛、需要幫助的時候,他們是唯一站出來伸出援手、做出解答的人。他們的建議有時合情合理,有時則毫無價值。但我們卻離不開他們,因為除了他們之外,我們不知道該去找誰。我們就像是生活在非洲村落,而艾伯特·施韋澤(Albert Schweitzer)醫生[6]還沒有到來。