所以說,人類語言與動物的交流方式有著天壤之別。可是這有什麼關係呢?達爾文不是堅持認為生物的進化是漸進式的嗎?因此,有人認為我們根本沒有必要對黑猩猩的行為做詳細的考察,它們一定擁有某種形式的語言,這是一個原則問題。伊麗莎白·貝茨(Elizabeth Bates)是喬姆斯基語言學的猛烈抨擊者,她這樣寫道:

如果語言的基本結構原則不是通過學習而獲得的(自下而上),也並非是派生而來的(自上而下),那麼對於它的存在,我們只剩下兩種可能的解釋:如果普遍語法不是造物主親手所賜,那人類一定經歷過一次史無前例的突變,它相當於一次「認知大爆炸」……我們不得不拋棄近30年來以生成語言學為代表的極端主張,即認為語言是間斷式進化的結果。我們必須在自己與其他物種所共享的心智材料中尋找符號和句法的藏身之所。

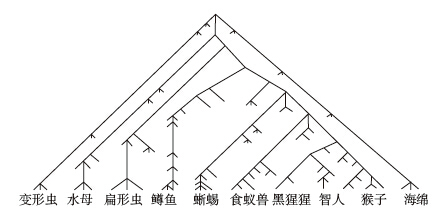

但事實上,如果人類語言在當今的動物界裡真的是獨一無二的,那麼刻意用達爾文的理論來解釋它的進化過程就顯得多此一舉。現代人類所獨有的語言本能,其實就像現代大象所獨有的象鼻,這並非不可理喻之物。這裡面沒有矛盾,沒有造物主,也沒有大爆炸。現代進化生物學家對一個事實感到既好笑又好氣:儘管大多數受過教育的人都宣稱自己相信達爾文的進化理論,但他們相信的其實是一個經過改造的神學觀點,即「偉大的存在之鏈」(Great Chain of Being)。這種觀點認為,所有物種都是按照自身等級依次排列在一根鏈條之上的,人類則位於鏈條的頂端。根據這種觀點,達爾文的貢獻不過是揭示了這個鏈條形成的原因:即每個物種都是從位於它下方的物種進化而來的,而不由上帝來分派位置。許多人還依稀記得高中所學的生物知識,即由「原始」到「現代」的進化之旅,因此他們輕易地得出結論:變形蟲進化成海綿、海綿進化成水母、水母進化成扁形蟲、扁形蟲進化成鱒魚、鱒魚進化成青蛙、青蛙進化成蜥蜴、蜥蜴進化成恐龍、恐龍進化成食蟻獸、食蟻獸進化成猴子、猴子進化成黑猩猩,黑猩猩進化成人類(見圖10-1,為簡短起見,我省略了一些中間環節)。

圖10-1 錯誤的進化之梯

於是,這裡就出現了一個悖論:人類擁有語言,但它的「鄰居」卻沒有任何形式的語言。我們期待的是一個漸變的過程,但看到的卻是大爆炸。

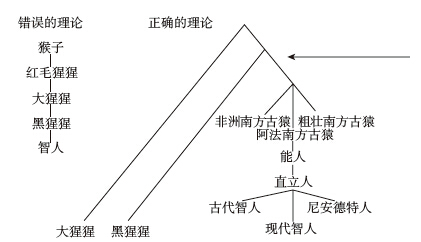

但是,進化並不是樓梯,而是一棵大樹。我們不是從黑猩猩進化而來的,我們和黑猩猩源自同一個祖先,而這種動物已滅絕於世。同樣,人類和黑猩猩的共祖也不是從猴子進化而來的,它和猴子一道,來自一種更為古老的動物,這種動物也已經消亡。由此上溯,我們可以為所有物種找到一個共同的祖先,即某種單細胞生物。古生物學家因此開玩笑說,「大體上說,所有的物種都已經滅絕了(一般估計為99%)」。生活在我們周圍的各種生物並不是我們的祖先,而是我們的遠房親戚。它們只是一棵大樹上的細枝末葉,而這棵大樹的枝杈和軀幹都已不復存在。圖10-2是這棵大樹的簡化圖。

圖10-2 正確的進化之樹

如果將人類所在的分支放大,我們會看到黑猩猩其實是位於一個獨立的亞分支上,而不是位於我們的上端。

我們也可以看到,語言很可能是在圖10-3中箭頭所指的位置開始出現,也就是說,語言的產生是人類和黑猩猩分道揚鑣之後的事情。這導致的結果是,黑猩猩沒有語言,而人類卻擁有500萬~ 700萬年的時間來逐步進化自己的語言。事實上,我們應該把鏡頭進一步放大,因為物種與物種不會交配繁衍,產生新的物種。只有生物體才會相互交配,產生後代。物種只不過是譜系樹上某段分枝的代稱,而這棵大樹實際上是由一個個生物體所組成的,例如某只大猩猩、黑猩猩、南方古猿,或者某個直立人、古代智人、尼安德特人、現代智人。

圖10-3 語言出現的時間

所以說,如果最早的語言能力是出現在圖10-3中箭頭所指的位置,那麼大致經過了35萬代的世系繁衍,這種能力才成熟到現在的普遍語法的程度。由此可知,即便現存的其他物種(包括我們最近的親戚黑猩猩)都沒有語言,語言的進化也可以是一個逐步發展的過程。地球上曾經存在過大量擁有「中等」語言能力的生物,只不過它們都滅絕了。

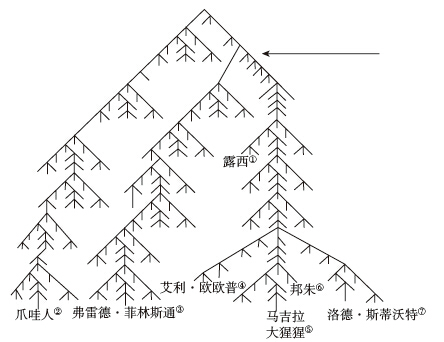

我們還可以換個角度來思考這個問題。在當今動物界中,黑猩猩是與人類最為接近的物種,因此人們很容易遽下結論,認為它們至少也應該擁有一些原始的語言能力。但是,進化之樹是由生物個體的交配繁衍所構成的,而非物種間的分合交替,因此,所謂的「與人類最為接近的物種」沒有什麼實質性的意義。我們與哪個物種的關係最為接近,完全取決於一個偶然的因素,即物種的滅絕情況。讓我們沿著這個思路推導下去:假如人類學家在某個與世隔絕的高地發現了一個現存於世的「能人」群落,那麼在當今自然界中,「能人」就是與我們關係最近的親戚,這樣的話,黑猩猩身上背負的壓力是不是就能減輕一些呢?它們是否擁有語言能力是不是就變成了一個無關緊要的問題了?反過來說,假如幾千年前的一場瘟疫葬送了所有猿類動物的生命,那麼我們是不是非要證明猴子也擁有語言,才能避免達爾文的進化學說面臨危險?如果你的答案傾向於「是」,那我們不妨再做進一步的假設:假設在過去的某個時期,有一批外星人突然對靈長類動物的皮毛產生了狂熱的愛好,於是他們獵殺了所有的靈長類動物,除了無毛的人類。這樣一來,是不是像刺蝟這樣以昆蟲為食的動物也必須肩負起「擁有語言」的重擔呢?如果這批外星人捕殺了所有的哺乳動物,或者吃掉了所有的脊椎動物,唯獨放過了人類(也許是因為他們喜歡觀看我們無意中向太空播放的情景喜劇),那麼我們是否應該去尋找能夠開口說話的海星,或者在與海參所共享的心智材料中尋找句法的藏身之所呢(見圖10-4)?

圖10-4 親緣關係[3][4][5][6][7][8][9]

顯然不必,無論是我們的大腦、黑猩猩的大腦,還是食蟻獸的大腦,它們所擁有的能力完全取決於各自的神經回路,這種神經回路不會因為另一個大陸上某個物種的生存或滅絕而發生改變。上面這些假設性推論告訴我們,達爾文強調的漸進式進化針對的是生物個體的世代延續,而非現存物種之間的直線關係。我們下面將要談到,只會咕噥亂叫的古猿不可能生出懂得英語或者奇溫久語的嬰兒,但它也不必這樣做,因為它可以通過幾十萬代的世系繁衍來逐步形成這種能力。要確定語言的起源時間,我們必須觀察人類、觀察動物,並記錄下觀察結果,而不能抱著物種連續性的觀念不放,脫離實際地空想答案。

廓清「進化之樹」和「進化之梯」的問題,也可以讓我們終止一場既無聊且無果的爭論,即什麼樣的語言才有資格稱為真正的語言。爭論的一方認為,人類的語言擁有一系列特徵,這些特徵在其他動物身上完全看不到,如指涉性、符號的相對獨立性、創造性、語音知覺的範疇性以及詞序的一致性、層級性、無限性和遞歸性,等等。另一方則極力在動物界中尋找反例(例如虎皮鸚鵡能夠區分語音,海豚和鸚鵡在執行命令的時候會留意詞序,某些鳥兒可以不重複地唱出無數段旋律),然後得意地宣稱人類獨特性的藩籬已被打破。但是,獨特性陣營並不買賬,他們著重強調人類語言的其他特徵,或是為人類語言添加新的特徵。這種做法讓他們的對手惱羞成怒,認為他們是在躲躲藏藏、轉移目標。要明白這樣的爭論是多麼愚蠢,你只要想像一場關於扁形蟲是否擁有「真正視覺」的爭論,或者一場關於蒼蠅是否擁有「真正的手」的爭論就可以得到結果。難道一定要有虹膜才算眼睛?一定要有睫毛才算眼睛?一定要有指甲才算手?誰在乎這些問題呢?這樣的爭論是詞典編纂家的事,與科學家無關。柏拉圖曾經把「人」定義為「沒有羽毛的兩足動物」,結果第歐根尼(Diogenes)把一隻雞的羽毛拔光,拎給柏拉圖看。這兩人的爭論完全與生物學無關。

這一切問題的根源在於,我們錯誤地在「進化之梯」的中間畫下了一道界線,位於界線之上的物種被認為具有某種值得炫耀的特徵,而界線之下的物種則沒有這種特徵。但是,在生命的譜系樹中,眼睛、雙手以及語言能力等特徵是可以在任何一個分枝上出現的,也可以在不同的時期出現在不同的分枝上,其中一些特徵延續到人類身上,另一些特徵則沒有。這裡涉及一個非常重要的科學問題,不過,這個問題關注的不是哪一個物種是否擁有某種真正的特徵,也不是這種特徵是否是拙劣的模仿或低級的偽造,這個問題關注的是這些特徵之間的相互關係。

生物學家對生物器官的兩種相似性做了區分。一種是「同功」(analogous),它指的是一些器官雖然具有類似的功能,但卻分別源自進化之樹的不同分枝,因此這些器官從本質上說並非「同一器官」。教科書上經常拿鳥類的翅膀和蜜蜂的翅膀來做例子。它們都是飛行器官,而且在某些方面非常相似,因為任何一種飛行器官都必須採用類似的構造。但是,它們是各自獨立進化而來的,除了滿足飛行的功能外,沒有其他共同之處。而另一種「同源」(homologous)器官則相反,也許它們在功能上有所差別,但都源自一個共同的祖先,因此具有某種共同的結構,以表明它們是「同一器官」。例如蝙蝠的翅膀、馬的前腿、海豹的鰭狀肢、鼴鼠的爪子以及人類的手,它們雖然功能千差萬別,但卻都是由哺乳動物始祖的前肢進化而來的,因此它們共同擁有一些「非功能性」特徵,例如相同的骨骼數量和相同的連接方式。要區分同功與同源,生物學家通常會考察器官的整體結構,並著眼於其中最沒有實用價值的特徵,因為實用的特徵很可能是由不同的分枝進化而來的,分類學家將這種具有迷惑性的現象稱為「趨同進化」(convergent evolution)。我們之所以推斷蝙蝠的翅膀其實是手,是因為我們可以觀察到它的腕部構造,並數出其中的手指關節。而且,如果大自然真的想打造出一對翅膀的話,它完全可以採用其他的方法。

由此便產生了一個有趣的問題:人類語言是否與當今動物界中的某個器官具有「同源性」,即在生物學上屬於「同一器官」呢?要明確這一點,僅僅依靠語序排列的相似性是毫無意義的,特別是這種相似性出現於和人類相隔遙遠、且並無淵源關係的某段分枝上(比如說鳥類)。就關係而言,靈長類動物和我們最為接近,但那些猩猩訓練者及其支持者卻弄錯了規則。假設他們最終實現了夢想,一些黑猩猩真的學會了手語,並可以自發地用它來組詞造句、傳情達意、描繪事物,這是否能說明人類的語言能力是由猩猩學習手語的能力進化而來的呢?顯然不能,這就像海鷗的翅膀並非是從蚊子的翅膀進化而來一樣。如果黑猩猩的符號系統和人類語言有什麼相似之處,那也不是源自某個共同祖先的遺產。黑猩猩的符號系統出自科學家的精心設計,實驗中的黑猩猩之所以去學習它,是因為這套系統可以給它們帶來眼前的利益。要檢驗二者的同源性,我們必須找到一些標誌性特徵,這種特徵既出現在猿類的符號系統中,也出現在人類的語言中,而且,這些特徵對於交流而言並非不可或缺,因此它可以出現兩次,一次出現在人類的進化歷程中,一次出現在心理學家訓練猩猩的實驗室裡。我們可以在語言的發展過程中尋找這些特徵,看看猿類是否像人類一樣有著標準的學習進程,從咿呀學語,到獨詞句階段,再到雙詞句階段,再到語法爆炸階段。我們也可以檢視語法的發展過程,看看猿類是否會發明或者偏愛詞類範疇、屈折變化、X-槓句法、詞根詞干、改變句中助動詞的位置以形成問句,以及人類普遍語法所擁有的其他特徵。這些特徵並不抽像,我們很容易就能識別出來。例如,當語言學家第一次接觸美國手語或者克裡奧爾語時,就能立刻識別出這些特徵。此外,我們還可以借助神經解剖學,檢查猿類的左腦外側裂周區的功能部位,看看是否語法位於較前的區域,而詞語位於靠後的區域。自19世紀以來,這一系列檢查都已成為生物學的常規手段,但卻從來沒有人將其應用於黑猩猩的「手語」研究,雖然我們大致也能猜到最終的答案。