所以說,3歲的孩子已經算得上是語法天才。他們精通大部分語法結構,在絕大多數情況下都能遵守語法規則。他們尊重語言的共性,即便犯錯也和大人一樣,往往事出有因,而很少犯下無謂的錯誤。他們是如何做到這一點的呢?這個年齡段的孩子幾乎幹不成什麼事。我們不會讓他們開車、投票或者去學校唸書,他們連把玻璃球按大小分類這樣毫不費腦的任務都難以完成,也搞不清楚一個不在房間裡的人是否能夠意識到房間裡所發生的事情,或者當一種液體從低而寬的容器倒入高而細長的容器時它的容積是否發生了變化。因此,他們對語言的精通並非源於整體智力的發展。此外,他們也不是在純粹模仿自己所聽到的語言,否則他們就不會說出「goed」或者「Don』t giggle me」這樣的詞句。合理的解釋是,語法的基本結構先天存在於兒童的大腦中的,不過,他們還必須依據英語、奇溫久語或阿伊努語的實際參數來進行重組。那麼後天經驗是如何與先天設置相互配合,使得一個3歲大的孩子能夠掌握一門特定語言的呢?

要素1:聲音環境

我們知道,這種經驗至少包括一個方面:這個孩子所處的語言環境。幾千年來,思想家們都極力想弄清一個問題:假如一個嬰兒從小就被剝奪了接觸語言的機會,他最終會變成什麼樣子。根據歷史學家希羅多德(Herodotus)的記載,公元前7世紀,埃及法老普薩姆提克一世(King Psamtik I)曾將兩個剛出生的嬰兒從母親身邊抱走,轉交給一位牧羊人撫養,並刻意不讓他們接觸到任何語言。據說,這位法老對語言起源的好奇心在兩年之後得到了滿足,因為牧羊人聽見這兩個孩子吐出了一個弗裡吉亞語單詞,這是小亞細亞地區所流行的一種印歐語。在接下來的世紀裡,許多地方都流傳著關於「野孩」的故事,這些孩子從小就與人類隔絕,在野生的環境中長大成人,其中包括羅馬城的最終建立者羅慕路斯(Romulus)和雷穆斯(Remus),以及英國作家吉卜林(Kipling)筆下的「狼孩」莫戈裡(Mowgli)。有時我們也會看到一些真實的案例,比如說法國阿韋龍(Aveyron)地區的野孩維克多(Victor,弗朗索瓦·特呂弗曾以他為原型拍攝了一部好看的電影),以及20世紀在印度發現的卡瑪拉(Kamala)、阿瑪拉(Amala)和拉姆(Ramu)。據說這些孩子都是由熊或狼撫養長大,至於到底是熊還是狼,這取決於在當地神話中哪種動物與人類的關係更為緊密。在我們的教科書裡,這樣的故事被一再重複,但我卻對此持懷疑態度。在弱肉強食的動物王國裡,當一頭熊發現自己的洞穴邊躺著一個嬰兒時,最可能的反應就是把他當作一頓美餐,而不是將他撫養成人,除非它真的是一隻「大笨熊」!雖然有些動物會錯把他人的後代認作自己的兒女,比如說杜鵑鳥就會犯這樣的迷糊,但熊和狼都是獵食者,專門捕殺幼小的哺乳動物,它們不可能輕易上當。在極少數情況下,一些現代兒童也會在類似野生的環境中長大,他們被狠心的父母關在暗無天日的屋子或閣樓裡,完全接觸不到任何語言。無論哪種情況,結果都是一樣:孩子變成了啞巴,而且通常終生如此。由此可見,先天的語法能力過於簡單、粗略,單憑它是無法生成語音、單詞和語法結構的。

從某種意義上說,野孩子的「失語」證明了在語言發展過程中,後天學習比先天能力更為重要。但是,如果我們能夠跳開二元對立的思維方式,換一個角度來看這個問題,或許會有更多的發現。假如維克多或者卡瑪拉操著流利的弗裡吉亞語或原世界語跑出森林,誰又能聽懂他們的話呢?我在前一章已經指出,即便人類的基因已經規定了語法的基本設計,它也必須將語言的具體特徵儲存於環境之中,以確保每個人的語言都能與其他人的語言協調一致,而不會被自身的遺傳獨特性所限制。就此而言,語言更像另一種典型的社交活動。詹姆斯·瑟伯(James Thurber)和E.B.懷特(E. B. White)曾經寫道:

我們可以很好地解釋為什麼近來人們對性慾的關注遠比對食慾的關注要多得多。原因就是:食慾只是個人的事情,它只與飢餓的人(即德語中的「der hungrige Mensch」)有關,而不會牽涉到其他人。但性慾,就其本質而言,必定要牽涉到另一個人。正是這「另一個人」導致了所有的麻煩。

要素2:母親式語型

雖然言語輸入是語言發展的必要條件,但只有聲音是不夠的。有人曾建議聾啞父母多讓自己聽力正常的孩子觀看電視,但是,沒有一個孩子能夠通過這種方式學會英語。面對只會自說自話、鐵疙瘩一樣的電視機,除非孩子已經懂得這門語言,否則他根本猜不出其中的角色在說些什麼。現實生活中的大人都是在孩子面前談論眼前發生的事情,孩子的表現則更像是一個「讀心者」,他能夠猜出大人的意思,特別是在掌握了許多實詞的情況下。的確,如果讓你聽一段家長對孩子的談話,即便他所說的語言你一竅不通,但只要將其中的實詞都翻譯出來,你就能輕易地推測出家長的意思。如果孩子能夠推測父母的意思,他就不是一台純粹的解碼機,僅僅依靠接收的信息來破解代碼。他們更像是面對羅塞塔石碑(Rosetta Stone)[2]的考古學家,可以將未知語言的一段內容與已知語言進行對比。對孩子來說,這門未知的語言是英語(或者日語、因斯列坎普語和阿拉伯語),而已知的語言就是心語。

電視原聲為什麼教不會孩子說話呢?這裡面還有另外一個原因,因為它們說的不是母親式語型。與成人之間的交談不同,父母在和孩子說話時會把語速放慢,語調也更為誇張,他們說話的內容主要涉及眼前的事情,語法也更為嚴謹(正確率可以達到99.44%)。無疑,這些特點使得母親式語型更容易被孩子聽懂,而不像水門事件的錄音記錄那樣晦澀、零亂。不過,我們在第1章也提到,母親式語型並非語言學習的必修課。在有些文化中,家長一直要等到孩子表現出一定的理解能力之後才會和他說話(儘管其他孩子也許會陪他說話)。此外,母親式語型在語法上並不簡單,雖然它看似如此,但這其實是一種錯覺。我們對語法有著本能的理解,因此只有當我們深入語法結構、試著弄清其背後的規則時,才能真正瞭解它有多麼複雜。母親式語型中經常出現包含「who」「what」「where」的問句,在英語中,這些其實都是最為複雜的語法結構。我們不妨以一個「簡單」問句為例:

What did he eat?

他吃了什麼?

這個問句是由「He ate what」演變而來。要完成這一變化,我們必須將「what」一詞移到句首,從而在原地留下一個語跡,用以代表「所食之物」的語義角色。此外,我們還必須添加一個無意義的助動詞「do」,並要確保這個「do」與句中的動詞在時態上保持一致,也就是要將「do」轉變成「did」。然後,我們還需要將句子的動詞還原成「eat」,再將陳述句的「he did」形式改成疑問句的「did he」。沒有哪位老師會把這種句型作為語法學習的第一課教給學生,但每位母親都會對孩子說出類似的句子。

在動物界,不少動物會通過叫聲來與幼崽交流,這和人類母親與幼兒的交流有著相似的一面。母親的話有著可以理解的豐富旋律:抑揚起伏的語調表示讚許,尖銳急促的聲音表示禁止,音調變高是為了引起注意,低聲慢語是用來安慰別人。心理學家安妮·弗納德(Anne Fernald)的研究顯示,這種現象普遍存在於各個語言社群之中。母親的語調能夠吸引孩子的注意,他們能夠將這種聲音識別為語言,而將其與肚子的咕咕聲或者其他噪音區別開來。他們也能借助語調來區分陳述句、疑問句和祈使句,勾勒語句的邊界,以及識別新的單詞。在可以選擇的情況下,嬰兒更喜歡聽母親式語型,而不是成人間的交談。

要素3:父母的回應與自我實踐

奇怪的是,雖然日常操練對說話能力的培養有著重要意義,但在語法學習方面,它卻顯得有點兒多餘。有些孩子因為神經方面的疾病而無法說話,但他們的父母卻發現他們擁有良好的理解能力。卡琳·斯特朗斯沃爾德最近測試過一個4歲的男孩。雖然他不能說話,但卻懂得語法上的微妙差異。他能夠區分「The dog was bitten by the cat」(狗被貓咬了)和「The cat was bitten by the dog」(貓被狗咬了)的圖片,也可以區分「The dogs chase the rabbit」(這些狗在追兔子)的圖片和「The dog chases the rabbit」(這隻狗在追兔子)的圖片。當斯特朗斯沃爾德向他提出一系列要求時,例如「Show me your room」(給我看你的房間)、「Show me your sister』s room」(給我看你妹妹的房間)、「Show me your sister』s old room」(給我看你妹妹的舊房間)、「Show me your old room」(給我看你的舊房間)、「Show me your new room」(給我看你的新房間)、「Show me your sister』s new room」(給我看你妹妹的新房間), 他都能夠做出正確的回應。

這其實並不奇怪,語法的發展並不依賴於刻意的練習,因為開口說話不同於側耳傾聽,側耳傾聽本身並不能提供有關所學語言的任何信息。孩子在說話時所獲得的語法信息只能來自父母的回應,根據父母的回應,孩子可以知道自己說出的語句是否合乎語法,意義明確。如果一個孩子會因為說出不合語法的句子而受到懲罰、糾正,或者令父母產生誤解,那麼從理論上說,這個孩子應該會逐漸明白自己在語法的運用上還存在問題。然而實際情況是,父母並不十分在意孩子的語法問題,他們更關心的是孩子的誠實品格和良好行為。在一項研究中,羅傑·布朗將三個小孩(化名為亞當、夏娃和薩拉)所說的句子分成兩類,一類是合乎語法的句子,一類是不合語法的句子,然後觀察他們的父母在聽到孩子說出這些句子時會做出怎樣的回答。結果發現,無論句子是否合乎語法,父母的回答都是一樣的。這表明,父母的回應並沒有給孩子提供必要的語法信息。例如下面這兩段對話:

孩子:Mamma isn』t boy, he a girl.

母親:That』s right.

孩子:And Walt Disney comes on Tuesday.

母親:No, he does not.

布朗還考察了另一個問題,即孩子能否依據自己的話是否被人理解,來判斷自己的語法是否正確。他觀察孩子們說出的各種問句,有的合乎語法,有的存在錯誤,然後再看孩子的父母在聽到這些問句時是否會有不同的反應。結果又一次證明,語法的對錯和語意的理解之間沒有必然的聯繫。即使聽到錯誤的問句,父母還是會給出正確的回應。的確,像「What you can do」這樣的句子雖然不合語法,但它的意思卻很容易理解。

事實上,當要求嚴格的父母或者愛管閒事的研究者對孩子的語法錯誤進行干預時,孩子根本就不會理睬。心理語言學家馬丁·佈雷恩(Martin Braine)花了好幾個星期的時間來糾正他女兒的一個語法錯誤。以下是他努力的結果:

女兒:Want other one spoon,Daddy.

父親:You mean,you want THE OTHER SPOON.

女兒:Yes, I want other one spoon,please,Daddy.

父親:Can you say 「the other spoon」?

女兒:Other…one…spoon.

父親:Say 「other」 .

女兒:Other.

父親:「Spoon.」

女兒:Spoon.

父親:「Other…Spoon.」

女兒:Other…spoon. Now give me other one spoon?

佈雷恩寫道:「由於女兒的強烈抗議,再加上我妻子對她的大力聲援,我不得不放棄我的努力。」

在語法學習上,兒童更像是一個自然研究者而不是實驗研究者,他們被動地觀察別人的語言,而不是進行各種操作,然後記錄下最終的結果。兒童的這個特點有著深遠的意義,因為「童年有涯,語言卻無涯」。要真正掌握語言,兒童不能光靠記憶,他必須縱身躍入語言的未知海域,歸納出這片無限可能的語言世界背後的一般規律。但是,語言的大海裡處處都潛伏著誘人的陷阱。例如:

mind → minded(對)

find → finded(錯)

The ice melted. → He melted the ice.(對)

David died. → He died David.(錯)

She seems to be asleep. → She seems asleep.(對)

She seems to be sleeping. → She seems sleeping.(錯)

Sheila saw Mary with her best friend』s husband.

→ Who did Sheila see Mary with?(對)

Sheila saw Mary and her best friend』s husband.

→ Who did Sheila see Mary and?(錯)

假如孩子的語法錯誤能夠得到父母的糾正,那麼他們就可以進行大膽的嘗試。但是,他們的父母對語法問題卻並不關心,這使得他們必須謹慎行事,因為如果他們不小心說出不合語法的句子,而又沒有人指出其中的錯誤,他們就有可能一輩子都改不過來。換言之,語言中對錯誤句型的約束規則無法代代相傳。對於學習系統的設計而言,任何一種缺乏反饋的環境都是一個極大的挑戰,這也是研究學習機制的數學家、心理學家和工程師密切關注的一個問題。

兒童是怎樣掌握語法的

孩子是如何擁有解決這一問題的能力的呢?首先是因為他天生就配備了一套基本的語法構式,這使得他的所有嘗試都脫離不了人類語言的某些既定模式。在所有語言中,像「Who did Sheila see Mary and?」這樣混亂不堪的句子都是不合語法的,因此它也不會出現在任何一個孩子的口中。而且,據我們所知,也沒有一個小孩或者大人嘗試過這樣的句子。不過,僅僅這樣還不夠,因為孩子還必須弄清楚所學語言的一些具體規則,因為不同的語言之間存在著很大的差異。有些語言的詞序比較自由,有些則比較固定;有些語言可以將使役規則廣泛運用,有些則只能用於少數動詞。因此一般說來,在面對幾種可能的語法結構時,一個擁有「先天裝備」的孩子會做出審慎的選擇:他會從最保險的假設(與父母一致的方式)開始,然後再依據相關證據進行推廣。研究證明,這的確是兒童學習語法的基本方法。例如,學習英語的孩子不會貿然地將英語當成詞序自由的語言,說出「give doggie paper」 「give paper doggie」「paper doggie give」 「doggie paper give」等各種詞序的句子。然而從邏輯上說,他們本可以認為自己聽到的是詞序自由的語言(就像韓語、俄語或瑞典語),因為他們可以假定自己的父母不善言辭,說話時只喜歡使用其中的一種詞序。而學習韓語、俄語或瑞典語的孩子有時卻會過度謹慎,只選用一種允許的詞序,以等待更多的證據來證明其他詞序的正確。

此外,在發現自己的語法錯誤後,孩子會逐漸將它改正過來,這說明他們先天的語法結構擁有一套制衡機制。當他們聽到某一類型的句子時,這套機制能夠自動地將另一類型的句子排除於語法之外。例如,依據詞法原則,心理詞典所標注的不規則變化會阻礙規則變化的運用,因此只要孩子們多聽幾遍「held」,就可以將「holded」掃地出門。

這些結論聽上去十分有趣,但是,假如我們能描繪出兒童的心理過程,看看他們是如何從聽到的語言中提煉出語法規則的,那就能更好地理解這些結論。如果能更為仔細地觀察,我們就會發現,語法規則的學習其實比我們之前所想的還要困難。假設一個孩子試圖從下面的句子中提煉出某種規則,但他又缺乏人類語法機制的先天引導:

Jane eats chicken.

簡吃雞肉。

Jane eats fish.

簡吃魚肉。

Jane likes fish.

簡喜歡魚肉。

乍看之下,規則顯而易見。孩子會得出結論:這些句子都由3個單詞組成,其中位列第一的單詞必須是「Jane」,位列第二的要麼是「eats」要麼是「likes」,位列第三的要麼是「chicken」要麼是「fish」。根據這條微型語法,孩子可以創造出一個全新的句子「Jane likes chicken」(簡喜歡雞肉)。就此看來,這條規則是可行的,但我們再來看下面兩個句子:

Jane eats slowly.

簡吃得很慢。

Jane might fish.

簡可能在釣魚。

從這兩個句子來看,單詞「might」可以添加到「位列第二」的列表中,「slowly」可以添加到「位列第三」的列表中。但我們看看這種歸納會得出怎樣的結果:

Jane might slowly.

Jane likes slowly.

Jane might chicken.

麻煩出現了,那些讓成人暈頭轉向的歧義問題同樣影響著兒童的語言習得。這說明,兒童一定是借助詞性來建構規則的,例如名詞、動詞或助動詞,而不是一個個實際的單詞。這樣一來,名詞「fish」(魚)就可以和動詞「fish」(釣魚)區別開來。兒童不會將名詞規則套用到動詞身上,或者將動詞規則套用到名詞身上。

那麼,兒童是如何將單詞區分為名詞或動詞的呢?顯然,他們會尋求詞義的幫助。在所有語言中,表示物體和人的單詞都是名詞,而表示動作和變化的單詞都是動詞。反之則未必成立,我們在第3章看到,許多名詞並不表示物體或人,例如「destruction」,許多動詞也不表示動作或變化,例如「interest」。同樣,表示途徑或方位的單詞屬於介詞,表示性質的單詞屬於形容詞。我們前面說過,兒童說出的第一個單詞往往都與物體、動作、方位或性質有關,因此事情就變得簡單了。只要幼兒能夠推斷出表示物體的詞是名詞,表示動作的詞是動詞,他們在語法學習上就會如魚得水。

但是,僅有單詞是不夠的,它們還必須按序排列。假設一個孩子想要弄清哪一類單詞可以放在動詞「bother」的前面,但這實際上是不可能的事情:

That dog bothers me.(dog:名詞)

那條狗令我很不安。

What she wears bothers me.(wears:動詞)

她的衣著讓我難受。

Music that is too loud bothers me.(loud:形容詞)

太吵的音樂令我煩心。

Cheering too loudly bothers me.(loudly:副詞)

太過響亮的歡呼聲吵到我了。

The guy she hangs out with bothers me.(with:介詞)

和她一起廝混的傢伙讓我心煩。

問題顯而易見:的確有一種東西必須放在「bother」之前,但它不是某類單詞,而是一種短語,即名詞短語。名詞短語必定包含一個中心名詞,但這個名詞可以附帶各種成分。因此,希望通過逐詞分析的方法來學習語言是行不通的,孩子必須「搜尋短語」。

什麼叫「搜尋短語」?短語就是一組單詞,如果一個句子由4個單詞構成,那麼它就有8種可能的方法來劃分短語:(That)(dog bothers me);(That dog)(bothers me);(That)(dog bothers)(me),等等。如果是5個單詞,就有16種分法,6個單詞就是32種。總之,如果有n個單詞,就有2n-1種分法。如果一個句子單詞較多,這個數字就會非常龐大。當然,其中大多數分法都沒有意義,孩子無法用它們來構成新的句子,例如(wears bothers)或(cheering too)。但孩子對此並不知情,因為他們無法從父母那裡得到反饋。事實再一次證明,孩子不能像無頭蒼蠅一樣誤打誤撞地學習語言,他們需要一定的引導。

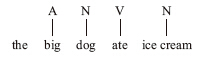

這種引導可能來自兩個方面。第一,孩子可以推斷父母的語言符合人類短語結構的基本設計,例如短語包含中心語、扮演角色和中心語組成次級短語X-槓、X-槓與它的修飾語組成X-短語(名詞短語、動詞短語等)、X-短語可以擁有一個主語,等等。簡單點兒說,短語結構的X-槓理論很可能是一套先天裝備。第二,孩子通常可以結合具體的情景猜測出父母所表達意思,他們也可以利用這一點來幫助自己確立正確的短語結構。假設某位家長對孩子說「The big dog ate ice cream」(這隻大狗吃了冰激凌),如果這個孩子已經懂得「big」「dog」「ate」「ice cream」的意思,他或許就能猜出這些單詞的詞性,並由此畫出短語結構樹的第一排細枝:

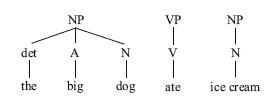

接下來,名詞和動詞必須歸屬於名詞短語和動詞短語,所以孩子就可以動手尋找與這兩個短語相關的單詞。如果此時正好有一隻大狗在身邊,孩子就可以猜出「the」和「big」是用來修飾「dog」的,從而將它們正確地聯結成一個名詞短語:

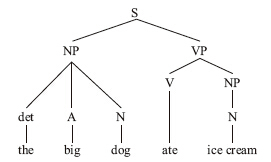

如果孩子知道正是這隻狗剛剛吃了冰激凌,他也可以猜出「ice cream」和「dog」是動詞「eat」的扮演角色,其中「dog」是一個特殊的角色,因為它是行為的施因者,也是句子的主題,因此它很可能是句子的主語,由此便可以依附到「S」之下。句子的樹形圖也就此完成:

我們可以將其中涉及的語法規則和詞典條目分解如下:

S → NP VP

NP →(det)(A)N

VP →V(NP)

dog:N

ice cream:N

ate:V;eater=主語,thing eaten=賓語

the:det

big:A

通過對兒童心智過程的慢速放映,我們可以看到,在擁有先天裝備的條件下,一個孩子是如何從一個現實的句子中學到3條規則和5個單詞的。

詞性、X-槓結構以及根據情境猜測意思是異常強大的工具,不過,如果現實中的孩子要想迅速掌握語言,就必須擁有這些神奇的能力,尤其是在缺乏父母反饋的情況下。利用與生俱來的詞性分類(例如名詞、動詞等)來組織語言能夠帶來許多好處。無論是主語短語還是賓語短語都可以統稱為名詞短語,而不必用「1號短語」和「2號短語」來加以區別,因此兒童可以將自己從主語名詞上所學到的知識自動地運用到賓語名詞上,反之亦然。

例如上面那個孩子顯然知道「dog」還可以用作賓語,即便他從來沒有聽大人這樣說過。而且他也明白,無論一個名詞是充當主語還是賓語,形容詞都必須放在它的前面,這同樣是不言自明的道理。他還知道,如果主語「dog」的複數形式是「dogs」,那麼賓語「dog」的複數形式一定也是「dogs」。根據我的保守估計,在英語中,名詞短語的中心名詞與其他成分有8種可能的搭配方式,例如「John』sdog」「dogs in the park」「big dogs」「dogs that I like」等。同樣,在一個句子中,名詞短語也可以出現在8個不同的位置,例如「Dog bites man」「Man bites dog」「A dog』s life」「Give the boy a dog」「Talk to the dog」等。而每個名詞又有三種詞形變化:「dog」「dogs」「dog』s」。一般來說,當一個孩子讀到高中的時候,他大概已經掌握了20 000個名詞。假如孩子不得不分別學習每一種組合方式,他必須聽過1.4億個句子才行,即便他每10秒鐘聽一個句子、一天聽10個小時,那也要100年才能全部聽完。 但是,如果他在潛意識裡將所有名詞標記為N,所有名詞短語都標記為NP,那麼他只要瞭解25種不同類型的名詞短語,然後將名詞一一學會,就可以自動生成幾百萬種組合方式。

的確,兒童只是搜尋為數不多的幾種短語類型,他們就能自動獲得創造無窮句子的能力,這是人類學習語法的一個典型特徵。以短語「the tree in the park」(公園裡的樹)為例,如果孩子在心中將「the park」和「the tree in the park」都標記為NP,那麼他就可以生成這樣一個規則:NP可以包含在PP之中,而PP又可以包含在NP之中。這是一個永無止境的循環,例如「the tree near the ledge by the lake in the park in the city in the east of the state」(國家東部城市的公園的湖邊的岩石旁邊的樹)。反過來說,如果一個孩子隨意地將「in the park」標記為一種短語,將「the tree in the park」標記為另一種短語,他就不可能察覺同類短語可以相互包含的特點,因此他只能照搬這個短語結構。在語法學習上,心智的靈活束縛了孩子的手腳,先天的約束卻讓他們獲得自由。

一旦建立了一套簡略但基本準確的句法分析原則後,剩下的問題就迎刃而解了。對於那些表示抽像概念的單詞,例如不涉及具體物體和人物的名詞,兒童可以通過它在句中所處的位置來判斷它的詞性。比如「The situation justifies drastic measures」(目前形勢證明了採取嚴厲措施的必要性)中的「situation」(形勢)包含於短語「The situation」中,而這個短語又處於名詞短語的位置,因此它一定是個名詞。如果某種語言允許短語在句子中自由變換位置,就像拉丁語和瓦爾皮裡語,孩子也能發現這種特點。當他碰到某個單詞只能通過交叉分枝才能聯結到結構樹時,他就能明白這是一種詞序自由的語言。

在普遍語法的制約下,兒童在面對格和一致性的問題時能夠找準關注的對象:名詞的詞形變化有可能取決於它是位於主語位置還是賓語位置,動詞的變化則可能取決於時態、體,以及主語或賓語的數量、人稱和性別。假如可能的選項不只限於這少數幾個原則,那麼詞形變化的學習就會變成一場噩夢。從邏輯上說,詞形變化可以取決於數以億計的因素:句中的第三個單詞指代的是紅色物體還是藍色物體;句子的最後一個單詞是長是短;句子是在屋子裡說的還是屋外說的,等等。如果兒童不受普遍語法的制約,他就不得不對這些可能性逐一進行檢查。