順帶一提,15世紀的英國人並不是某天早上醒來之後突然改變了元音的發音,就像將時鐘撥到夏令時一樣。在當時,元音大轉移給人的感覺就像是目前芝加哥地區的居民普遍將「hot」念成「hat」,或者像在一些漸趨流行的新潮俚語中將「dude」發成「diiihhhoooood」一樣。

如果我們再進一步地向上追溯,又是怎樣的一番景象呢?盎格魯人和撒克遜人的語言並非憑空而來,它們的源頭是原始日耳曼語。在公元前的幾個世紀裡,有一個部族佔據著歐洲北部的大部分領土,他們使用的語言就是原始日耳曼語。原始日耳曼語的西部分支後來分化出好幾種語言,除了盎格魯-撒克遜語之外,還有德語和荷蘭語,以及由德語衍生的意第緒語和由荷蘭語衍生出的南非荷蘭語。它的北部分支則出現在斯堪的納維亞半島,發展出瑞典語、丹麥語、挪威語以及冰島語。這些語言在詞語上的相似性可謂一目瞭然,它們的語法也非常接近,比如都用後綴「-ed」表示過去時態。

這群原始日耳曼人沒有在歷史文獻或考古遺跡中留下任何明確的印記,但是,他們卻在自己所到之處留下了一個獨特的記號。1786年,派駐印度的英國法官威廉·瓊斯爵士(Sir William Jones)首次發現了這個記號,這實在是學術史上最偉大的發現之一。瓊斯爵士當時正著手研究梵文,一種早已不再使用的語言。他這樣寫道:

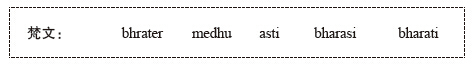

梵語不管多麼古老,它的結構都是令人驚歎的。梵語比希臘語更完美,比拉丁語更豐富,比二者更精練,但是與它們在動詞詞根方面和語法形式方面都有很顯著的相似性。這種相似性如此顯著,不可能是偶然出現的。沒有一個考察這三種語言的語言學家會不相信它們同出一源,儘管這個源頭可能已不復存在。同樣有理由(雖然這理由的說服力不是特別強)認為,哥特語(日耳曼語)和凱爾特語儘管夾雜了迥異的方法,但還是與梵語同源。假如這裡有篇幅討論與波斯歷史有關的問題,或許能把古波斯語加入同一語系。

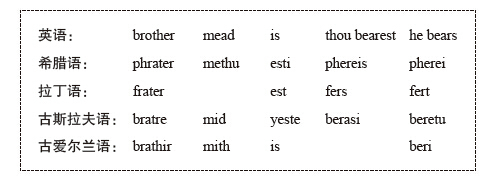

正是下面這些親緣關係讓瓊斯爵士印象深刻:

在眾多現代語言中,我們都可以找到這類詞語和語法上的相似性。其中包括:日耳曼語族、希臘語族、羅曼語族(法語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、羅馬尼亞語)、斯拉夫語族(俄語、捷克語、波蘭語、保加利亞語、塞爾維亞-克羅地亞語)、凱爾特語族(蓋爾語、愛爾蘭語、威爾士語、布列塔尼語)以及印度-伊朗語族(波斯語、阿富汗語、庫爾德語、梵文、北印度語、孟加拉語、吉普賽人所說的羅曼語)。後來的學者又加上了安納托利亞語族(曾經流行於土耳其境內的一些消亡的語言,包括赫梯語)、亞美尼亞語族、波羅的海語族(立陶宛語和拉脫維亞語)以及吐火羅語族(中國境內兩種已經消亡的語言)。由於這些語言有著非常多的相似之處,語言學家推測它們都源自一個相同的祖語:原始印歐語。語言學家還重構了這個古老語言的語法和詞語及其後代語言的演變規則。例如雅各布·格林(Jacob Grimm,《格林童話》的編纂者之一)就發現了這樣一條規則:原始印歐語中的「p」和「t」在日耳曼語族中變成了「f」和「th」,比如「父親」一詞在拉丁語中是「pater」,梵文中是「piter」,而英語中則是「father」。

有關原始印歐語的推測隱含著一個令人難以置信的結論:某個古老的部族一定佔領過包括大部分歐洲、土耳其、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度北部、俄羅斯西部以及中國一隅在內的廣闊土地。在100多年的時間裡,這一想法使得無數語言學家和考古學家興奮不已,但是迄今還無人知道這群原始印歐人的來龍去脈。通過重構詞語的方法,學者們對此做了許多猜測。例如有關金屬、輪式車輛、農具、家畜和植物的單詞表明,印歐人生活在新石器時代晚期。而根據原始印歐語中涉及的各種自然名物的地理分佈,例如有榆樹和柳樹等單詞而沒有橄欖油或棕櫚樹等單詞,我們可以推測印歐人最初生活的領地大致是北歐內陸至俄羅斯南部。再加上一些有關族長、堡壘、馬匹和武器的單詞,我們眼前很自然地會浮現出這樣一幅景象:一個馬背上的強悍民族從自己祖先的領地出發,一路所向披靡,征服了歐洲和亞洲的廣袤土地。到19世紀中期,雅利安人這個詞成為印歐人的代稱,德國納粹就曾將雅利安人視為自己的祖先。然而基於更合理的考慮,考古學家將印歐人與公元前3 500年俄羅斯南部草原上的「庫爾干文化」(Kurgan culture)聯繫了起來,庫爾干族是一個最早在戰爭中使用馬鞍的部落。

最近,考古學家科林·倫弗魯(Colin Renfrew)提出了一個觀點:印歐人的勝利依靠的不是戰車,而是搖籃。根據這個極富爭議的理論,印歐人在公元前7 000年左右生活於安納托利亞(Anatolia,現在的土耳其境內),這個地方正好位於「新月沃地」(Fertile Cresent region)的邊緣。在那裡,印歐人成為世界上第一批農夫。農業對人口的增長有著極大的促進作用,因為土地可以養活更多的人。而這些人的子女又需要更多的土地,即便他們遷移到離父母只有幾公里的地方,他們也會很快吞沒掉附近相對落後的狩獵部落。考古學家認為,大約在公元前8 500年,土耳其境內就出現了農業生產,並在公元前2 500年左右擴展到愛爾蘭和斯堪的納維亞半島。遺傳學家最近發現,有一組基因特別集中於現代土耳其人身上,然而隨著由巴爾幹半島向歐洲北部延伸,這組基因也在逐漸稀釋。這一發現支持了人類遺傳學家盧卡·卡瓦利-斯福扎(Luca Cavalli-Sforza)所提出的一個理論:農業生產的推廣依靠的是農夫的遷移,而不是農業技術的傳播。也就是說,狩獵部落是因為與農耕部落聯姻而改行種地,而不是因為一時興起而拿起鋤頭。這批人是不是印歐人,以及他們是否以相同的方式遷移到了伊朗、印度和中國,我們目前還無法回答,但這卻有很大的可能性。當我們每一次用到「brother」這樣的單詞,或者使用「break-broke」「drink-drank」之類的不規則變化時,我們使用的都是世界上最早的農夫所留下的語言形態,正是他們引發了人類歷史上最重要的事件:農業的傳播。

我們同樣可以對世界上的其他許多語言進行分類,把它們分為古代農耕者、掠奪者、遷徙者或遊牧者的後裔所使用的語言。不過,並非所有歐洲的語言都屬於印歐語系,例如芬蘭語、匈牙利語和愛沙尼亞語就屬於烏拉爾語系,它們和拉普蘭語、薩莫耶德語以及其他一些語言一樣,都源自大約7 000年前生活於俄羅斯中部的一個龐大民族所使用的語言。阿爾泰語系一般包括土耳其的主要語言、蒙古語,以及中亞和西伯利亞的大部分語言。人們還確定不了這些語言的始祖,但它們的近祖包括6世紀的某個帝國、成吉思汗建立的蒙古帝國以及後來的清朝所使用的語言。巴斯克語是語言學上的孤兒,它可能是源自一群成功抵制住印歐語擴張浪潮的島居歐洲人所使用的語言。

亞非語系(又稱閃含語系)包括阿拉伯語、希伯來語、馬耳他語、柏柏爾語以及埃塞俄比亞和埃及的許多語言,其分佈範圍為撒哈拉非洲以及中東大部分地區。非洲其他地區的語言分為三類:克瓦桑語系包含昆申語和其他語族(以前被稱為霍屯督語和布須曼語),其祖先一度統治了撒哈拉以南的大部分非洲地區;尼日爾-剛果語系包含班圖語族,這是西非的農夫所使用的語言,這些農夫將科伊桑人趕到了他們現今居住的位於非洲南部和東南部的小塊飛地;尼羅-撒哈拉語系,它統治了撒哈拉南部的三塊廣袤土地。

在亞洲,包括泰米爾語在內的達羅毗荼語系佔據著印度南部以及北部的小塊地區。因此,達羅毗荼語的使用者必定是印歐人入侵之前統治印度次大陸的部族後代。在黑海和裡海之間,大約有40種語言屬於高加索語系[3]。漢藏語系包括漢語、緬甸語和藏語。南島語系[4]包括馬達加斯加島、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新西蘭(毛利)、密克羅尼西亞、美拉尼西亞、波利尼西亞以及夏威夷的語言。這些島嶼上的居民在遠行和航海方面有著非凡的技藝。越南語和高棉語(柬埔寨的語言)則屬於南亞語系。澳大利亞的200種土著語言構成了一個獨立的語系,新幾內亞的800種語言也同樣自成一家,屬於一個或者少數幾個語系。日語和韓語看起來像語言世界裡的孤兒,不過有少數語言學家將它們歸屬於阿爾泰語系。

美洲又是怎樣的情形呢?格林伯格,也就是上文提到的那位語言共性研究的開創者,也曾對語言進行過劃分。在將1 500種非洲語言劃分為四類的問題上,格林伯格起到了重要的作用。最近他又宣稱,美洲大陸上的200種土著語言可以分成三類,其中每一類語言都分別源自12 000年前的一支移民,他們從亞洲出發,越過白令海峽來到美洲。愛斯基摩人和阿留申人是最晚的一批移民,在他們之前是納德內人,這批人佔領了阿拉斯加和加拿大西北部的大部分土地,他們的語言包含了美國西南部的一些印第安語,例如納瓦霍語和阿帕切語。這些觀點已經被人們普遍接受,但格林伯格還認為,從哈得孫灣到火地島之間的所有其他語言都屬於同一語系:印第安語系。美洲只存在三支移民的觀點最近得到了卡瓦利-斯福扎和其他學者的支持,他們研究了現代美洲土著人的基因和齒模,結果顯示它們和上述三種語系形成大致的對應關係。

在這裡,我們進入了一個充滿爭議、但也充滿收穫的領域。格林伯格的觀點受到另外一些美洲土著語言學家的強烈批評。比較語言學是一門精益求精的學科,學者必須跟蹤各種親屬語言在幾百年甚至一千年間所表現出的基本差異,才能一步步地追溯出它們共同的祖先。格林伯格只是依據詞語上的某些相似性,就將幾十種語言歸為一類,而沒有仔細檢查語音變化,並重建它們的原始語言。這種異端的做法讓傳統語言學家深感不安。作為一位實驗心理語言學家,我已經習慣了反應時間和言語錯誤的干擾數據,因此,我並不認為格林伯格這種簡單對應的做法有什麼問題,儘管其數據的確包含一些隨機誤差。不過,令我無法接受的是,格林伯格對詞語相似性的判斷完全來自直覺,而不是通過統計的方法、計算出對應關係的出現概率。一個不那麼挑剔的觀察者總能在不同語言的詞語表中找到一些相似的地方,但這並不意味著這些語言都源自一個共同的祖先。這也許只是一種巧合,比如希臘語用單詞「pneu」來表示「吹」的意思,而克拉馬斯語(美國俄勒岡州的一種印第安語)用「pniw」來表示這個意思;又比如在澳大利亞土著語姆巴巴姆語中,表示「狗」的單詞正好是「dog」。此外,格林伯格的批評者還指出了一個嚴重問題,語言之間的相似性也可能是源自橫向的借用,而並不一定是縱向的遺傳,例如像「her negligees」「le weekend」這樣的借用語。

針對語言的系屬分類和史前人類的大陸分佈問題,格林伯格等人還提出了一系列更為宏大、更為刺激,同時也更富爭議的假說,但由於統計方法的缺失,這些假說也往往陷入窘境。例如,格林伯格和他的助手梅裡特·魯倫(Merritt Ruhlen)與俄羅斯語言學家謝爾蓋·斯塔羅斯金(Sergei Starostin)、阿哈龍·多戈帕爾斯基(Aharon Dogopolsky )、維塔利·謝沃羅辛基(Vitaly Shevoroshkin)、弗拉迪斯拉夫·伊力奇-斯維特奇(Vladislav Illich-Svitych)一道,將各種語言分門別類,力圖尋找出每一組語言的共同祖語。他們發現了各種原始語言之間的相似之處,包括印歐語、亞非語、達羅毗荼語、阿爾泰語、烏拉爾語、愛斯基摩-阿留申語,還包括日語、韓語等「孤兒」以及其他一些混合語種,這表明它們都出自同一個祖先,格林伯格等人將這個「原始的原始語言」(proto-proto-language)稱為「諾斯特拉語」(Nostratic)。例如,在重建的原始印歐語中,「mor」(桑葚)一詞與原始阿爾泰語中的「murˆ」(漿果)、原始烏拉爾語中的「marja」(漿果),以及原始卡特維利語(格魯吉亞語)中的「marcaw」(草莓)非常相似。支持諾斯特拉語假說的學者認為它們都是從諾斯特拉語詞根「marja」發展而來。同樣,原始印歐語中的「melg」(擠奶)一詞與原始烏拉爾語中的「malge」(乳房)以及阿拉伯語中的「mlg」(吮吸)非常類似。諾斯特拉語的使用者應當是以狩獵、採摘為生,因為在語言學家所重建的1 600個單詞中,沒有一個是家禽、家畜或農作物的名稱。在15 000年前,這個以狩獵、採摘為生的部族應該佔據了歐洲、北非、北亞、東北亞、西亞以及南亞,它的發源地在中東地區。

這一學派的其他學者提出了更為大膽的「超級語系」和「超超級語系」。有的語系包含了印第安語系和諾斯特拉語,有的語系,例如漢-高語系,則包含了漢藏語系、高加索語系,或許還加上巴斯克語和納德內語。在此基礎上,斯塔羅斯金進一步將漢-高語系和印第安-諾斯特拉語系聯繫了起來,由此得出了一個「原始的原始的原始語言」(proto-proto-proto language),名為「SCAN語系」,它覆蓋了整個歐亞大陸和美洲。南方語系則包括了南島語系、南亞語系,以及中、泰兩國的各種少數民族語言。在非洲,人們發現尼日爾-剛果語系和尼羅-撒哈拉語系存在許多共同點,由此反推出剛果-撒哈拉語系的存在。如果我們願意接受這些語系的合併(當然,其中有些合併只是學者的一廂情願),那麼世界上的所有語言都可以歸屬於六大超級語系:亞歐大陸、美洲以及北非的SCAN語系,非洲撒哈拉沙漠以南地區的克瓦桑語系和剛果-撒哈拉語系,東南亞、印度以及太平洋地區的南方語系,澳大利亞語系以及新幾內亞語系。

從理論上說,原始語言的地理分佈應當與世界範圍的人種分佈形成對應關係,而卡瓦利-斯福扎和魯倫的研究恰好印證了這一點。卡瓦利-斯福扎選取了幾百名來自各個種族的實驗對象,對他們基因中的微小差異進行了逐一檢查。最後他宣稱,通過將含有相似基因的不同種族逐級合併,就可以構建出整個人類基因的樹形族譜。這個族譜的第一個分叉將撒哈拉沙漠以南地區的非洲人和世界上的其他人區分的人開來。後者又分為兩支:一支是歐洲人、東北亞人(包括日本人和韓國人)、美洲印第安人;另一支則又分為兩支,一支是東南亞人和太平洋島民,另一支是澳大利亞土著和新幾內亞人。這個基因族譜與學者所假設的超級語系形成十分明確的對應關係,儘管並不是完全一致。其中頗為有趣的一點是,人們通常是依據外在的面部特徵和皮膚顏色來認定蒙古人種或東方人種,但這並不符合生物學上的事實。在卡瓦利-斯福扎的基因族譜中,西伯利亞人、日本人和韓國人等東北亞人與歐洲人更為接近,而與中國人、泰國人等東南亞人有較大的差異。令人驚訝的是,這種人種上的隱性分類正好符合語言上的隱性分類:日語、韓語和阿爾泰語與諾斯特拉語系中的印歐語系分在一起,而與漢語所屬的漢藏語系界限分明。

通過這個假設的「基因/語言」譜系,我們可以描繪出晚期智人的發展歷史。晚期智人最初起源於非洲大陸,即20萬年前的「線粒體夏娃」。大約在10萬年前,他們開始走出非洲,經由中東來到歐洲和亞洲,並在5萬年前抵達澳大利亞、印度洋和太平洋諸島以及美洲。遺憾的是,和語言譜系一樣,這個基因族譜以及早期人類的遷徙路線圖也充滿爭議。不過在接下來的幾年裡,學者們將會解開這個有趣的故事中所包含的全部謎團。

值得一提的是,雖然語言譜系和基因族譜之間存在一定的關聯,但這並不表示擁有某種基因使得某些人能夠更為容易地掌握某種語言。這種說法在民間流傳甚廣,例如一些法國人說,只有擁有高盧血統的人才能真正掌握法語名詞的性別特徵;又如我的希伯來文老師堅持認為,在希伯來語的學習上,班上的猶太學生天生就比非猶太學生要強。然而就語言本能而言,基因和語言的關聯純粹是一個巧合。人們將自己的基因儲存於生殖腺中,並通過生殖器遺傳給他們的後代;他們將語法儲存在大腦之中,通過口耳相傳的方式傳遞給自己的孩子。生殖腺和大腦都附著於同一個身體之上,因此當身體移動的時候,基因和語法也隨之一起移動。根據遺傳學家的發現,這是基因和語言存在關聯性的唯一原因。但是我們知道,這種關聯其實是非常脆弱的,因為在人口遷移或民族征服的過程中,移民的後代往往從外邦人的大腦中獲得語法。毫無疑問的是,這些移民的後代在學習一種語言時,即便這種語言與他們父母的語言完全出自不同的源頭,他們也不會比祖祖輩輩都使用這種語言的同齡人要差。因此,基因和語言的關聯是非常粗糙的,只有在超級語系和原始人種的層面才能看出這一點。在過去的幾個世紀裡,殖民運動和人口遷移完全打破了超級語系和各洲居民之間的關聯性,其中最鮮明的例子就是英語。如今,以英語為母語的人包含了地球上的所有次級人種。而在此之前,歐洲人就早已和他們的鄰居相互通婚,相互征戰,因此歐洲人的基因和語言之間已經幾乎沒有關聯,只有非印歐語系的拉普語、馬耳他語和巴斯克語留下了一些基因印記。出於同樣的原因,在某些被普遍認可的語系中會出現來自不同種族的語言,例如埃塞俄比亞的黑人和阿拉伯的白人所用的語言都屬於亞非語系,北歐的拉普人和東方的薩摩耶德人所用的語言都屬於烏拉爾語系。

謝沃羅辛基、魯倫和其他學者將這種大膽推測發揮到了極致,他們一直試圖重構這六大超級語系的單詞詞源,即「非洲夏娃」所使用的「原世界語」(Proto-World)的詞語。魯倫推斷出了31個詞根,例如表示「一」的「tik」,它後來進化成原始印歐語中的「deik」(指向)、拉丁語中的「digit」(手指)、尼羅-撒哈拉語系中的「dik」(一)、愛斯基摩語中的「tik」(食指)、克德語中的「tong」(手臂)、原始亞非語中的「tak」(一)以及南亞語系中的「ktig」(手或手臂)。即便缺乏充分的統計數據,我依然願意抽出一個空閒的下午來瞭解有關諾斯拉特語和其他語系的假設,但是,對於「原世界語」的假設,我抱著十分懷疑的態度,比較語言學家對此更是不屑一顧。這並不是說我懷疑人類語言起源於一時一地,這是我們尋找終極祖語的理論假設之一。我所懷疑的是,我們對單詞的追溯到底有沒有上限。這就好比一個人宣稱自己出售的是林肯使用過的斧頭,只不過多年以來這把斧頭的斧面換過兩次,斧柄換過三次。大多數語言學家認為,經過一萬年的發展演變之後,一種語言已經不可能在它的後代中留下任何痕跡。因此,當一個人宣稱自己發現了所有現代語言的近祖所留下的明確痕跡,而這個近祖又保留了20萬年前人類終極祖語的痕跡,這不能不說是極其可疑的事情。