深度優先的剖析器必須借用一些標準來挑選一個(或少數幾個)樹形圖,並將其運行下去——這也是最有可能正確的樹形圖。有一種可能的解釋是,人類的整體智能都被用來解決這個問題,幫助大腦自上而下地分析這個句子。根據這種觀點,如果人們可以預先猜出某一分枝的意思與語境不符,就不必費心去構建樹形圖的任何部分。這是不是人類剖析器所採用的最為明智的工作方法,心理語言學家對此還有許多爭論。從某種程度上說,如果聽者的智力能夠準確地預測出說話者的意圖,這種自上而下的設計就能夠引導剖析器做出正確的分析。但是,人類的整體智能包含著多種智慧,如果要一次性地同時使用這些智慧,恐怕在時間上會有所延遲,無法滿足剖析器對口頭言語實時分析的要求。福多爾曾經引用哈姆雷特的話,假如讓知識和語境來指導句法剖析,那麼「決心的赤熱光彩將被審慎的思維塗上一層灰色」。他認為,人類剖析器是一個密封組件,它只能在心理語法和心理詞典中查找信息,而不能動用心理百科全書。

顯然,這個問題最終只能通過實驗的方法尋找答案。人類剖析器似乎至少會使用一點兒與真實世界相關的知識。

The

Instinct

Language

語言認知實驗室

在心理學家約翰·查斯威爾(John Trueswell)、邁克爾·唐納豪斯和蘇珊·甘西(Susan Garnsey)所做的實驗中,研究人員要求被試在頭部固定不動的情況下閱讀計算機屏幕上的句子,並記錄下他們的眼球運動。這些句子都具有花園小徑的特點,例如:

The defendant examined by the lawyer turned out to be unreliable.

經律師調查,這位被告被證明是不可取信的。

這個句子中的「by」很可能會絆你一腳,因為在這個單詞出現以前,你可能一直以為這個句子說的是「defendant」(被告)對某物進行調查,而不是被他人檢查。的確,與控制組的語意明確的句子相比,被試的目光在單詞「by」上會停留片刻,並很可能原路返回,重新解讀句子。再看下面這個句子:

The evidence examined by the lawyer turned out to be unreliable.

經過律師審核,這份證據被證明是不可取信的。

假如常識性知識能夠避免花園小徑的問題,這個句子讀起來就應該容易得多。「evidence」(證據)與「defendant」(被告)不同,它不能對其他事物進行檢查,因此就可以避免「證據檢查某物」這樣不正確的樹形圖。實驗也證明了這一點:在閱讀這個句子的過程中,被試的目光很少停頓或者倒退。當然,這裡用到的知識是非常粗淺的(被告可以檢查某物,而證據則不能),而且包含其中的樹形圖也是比較容易發現的,尤其是相對於計算機所能找到的幾十種樹形圖而言。因此,還沒有人知道在句子的實時理解上,一個人的綜合智慧到底能夠派上多少用場。這正是目前實驗研究的一個熱門領域。

此外,單詞本身也提供了一些指引。我們曾經說過,每個動詞都能對動詞短語中的其他部分提出要求。比如說,你不能只是「devour」,而必須「devour something」;相反,你不能「dine something」,而只能「dine」。一個動詞的常用詞條似乎會對心理剖析器施加影響,使之主動搜尋這個動詞所需的扮演角色。查斯威爾和唐納豪斯讓被試閱讀下面這個句子,並對他們的眼球運動進行了檢測。

The student forgot the solution was in the back of the book.

學生忘記了答案就在書的背後。

當讀到「was」一詞時,被試的目光出現了停留,然後跳回到句子開頭,因為被試將這個句子誤解為是「學生忘記了答案」,並在此畫上句號。由此可以推斷,在被試的頭腦中,單詞「forget」告訴剖析器說:「快給我找一個賓語!」再看下面這個句子:

The student hoped the solution was in the back of the book.

學生希望書背後有答案。

被試在閱讀這個句子時沒有出現任何問題,因為「hope」一詞的指示是「快給我找一個句子!」,而接下來出現的正好是一個句子。

單詞還能提供另一種幫助,它可以告訴剖析器某個特定的短語中會出現哪些單詞。儘管逐字躍遷的概率不足以讓我們讀懂一個句子(詳見第3章),但它們仍然有一定的作用。在面對兩個合乎語法、且看上去都能成立的樹形圖時,一個具有良好統計能力的剖析器會選擇最有可能被人們說到的那一個。人類剖析器似乎對「詞對」(word pair)更為敏感,許多花園小徑句之所以特別具有迷惑性,就是因為其中包含了「cotton clothing」「fat people」「prime number」等常見的詞對。無論人類大腦是否得益於語言上的統計數據,計算機在這一點上卻是肯定的。在美國電話電報公司和IBM公司的實驗室裡,工程師曾利用計算機對《華爾街日報》和美聯社等機構的新聞稿件中的數百萬單詞進行列表統計。他們的想法是,如果計算機剖析器能夠掌握每個單詞的使用頻率,以及這個單詞與其他單詞共同出現的頻率,它就能更為聰明地解決歧義問題。

最後,人們會依據自己所偏好的樹形圖來解讀句子,這個樹形圖往往經過一定的心理剪裁,具有某種特定的形狀。其中的一個原則是慣性:人們喜歡將新出現的單詞裝進距離最近的懸垂短語之中,而不是先把這個懸垂短語關閉起來,再將新出現的單詞添加到上一層的懸垂短語中去。這種「遲關閉原則」(late closure)或許可以解釋我們為什麼會被下面這個花園小徑句所迷惑。

Flip said that Squeaky will do the work yesterday.

菲利普昨天說史奎基將做這項工作。

這是個語法正確、合情合理的句子,但我們卻需要看上兩遍(甚至三遍)才能讀懂它的意思。之所以會誤入歧途,是因為我們習慣性地將副詞「yesterday」併入離它最近的動詞短語「do the work」中,而不是先關閉這個動詞短語,再將副詞「yesterday」向上掛靠,併入動詞短語「Flip said」之中。順帶一提的是,我們對日常合理性的知識判斷,例如「will」與「yesterday」無法兼容的事實,並不能讓我們避免花園小徑的困擾。這表明,常識對解讀句子的指導作用是有限的。下面是另一個例子,不過這次的主角是語言學家安妮·森加斯,有一天,她脫口而出地說道:「The woman sitting next to Steven Pinker』s pants are like mine。」森加斯的意思是,坐在旁邊的女人穿的褲子和她的很像。

第二個原則是節儉:人們總是盡量用最少的分枝將短語掛靠到樹形圖中。這就是我們為什麼會在下面這個花園小徑中迷路的原因。

Sherlock Holmes didn』t suspect the very beautiful young countess was a fraud.

夏洛克·福爾摩斯並不懷疑年輕漂亮的伯爵夫人是個冒牌貨。

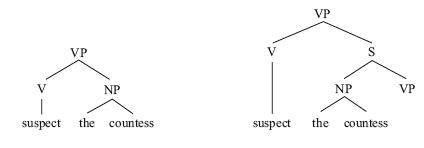

只需要一個分枝,「countess」一詞就可以掛靠到動詞短語「Sherlock suspected」之中,但是要通過兩個分枝,它才能掛靠到這個動詞短語所附帶的從句中:

心理剖析器似乎傾向於最少的分枝,儘管後面出現的句子否定了這種結構。

由於大多數句子都存在歧義,而法律文件和商業合同又必須用句子來表述,因此剖析器的操作原則會對人們的日常生活產生很大影響。勞倫斯·索蘭在他的新書中討論了許多類似的例子,請看以下三段文字,第一段出自一份保險合同,第二段出自某條法規,第三段出自某位法官對陪審團的指示:

Such insurance as is provided by this policy applies to the use of a non-owned vehicle by the named insured and any person responsible for use by the named insured provided such use is with the permission of the owner.

依據本保單的協議,該份保險適用於指定被保險人以及受指定被保險人委託的任何人所使用的非其自有的車輛,前提是車輛的使用獲得車主的許可。

Every person who sells any controlled substance which is specified in subpision(4)shall be punished...(4)Any material, compound, mixture, or preparation which contains any quantity of the following substances having a potential for abuse associated with a stimulant effect on the central nervous system: Amphetamine; Methamphetamine ...

任何出售第4條款所規定的管製藥物的人將受到處罰……(4)任何含有以下任意量的,且具有成癮傾向,並對中樞神經系統產生刺激作用的物質的原料、化合物、混合物或制劑:安非他命、甲基苯丙胺……

The jurors must not be swayed by mere sentiment, conjecture, sympathy, passion, prejudice, public opinion or public feeling.

陪審團不得受純粹的情緒、猜測、同情、好惡、偏見、公眾輿論或公眾情感等因素的影響。

在第一個案例中,一名女子因為男友把她一人留在餐廳而氣憤不已,然後錯將別人的凱迪拉克當作男友的車(已保全險)開走了,並且發生了碰撞,現在她想向保險公司索賠車子的修理費用。她是否可以獲得賠償呢?加利福尼亞州上訴法院做出了肯定的裁決。法院指出,這份保單的內容本身具有歧義,因為雖然這位女子不符合「獲得車主許可」(with the permission of the owner)的條件,但這個條件可以解讀為僅限於「受指定被保險人委託的任何人」(any person responsible for use by the named insured),而並非「指定被保險人以及受指定被保險人委託的任何人」(the named insured and any person responsible for use by the named insured),也就是說,並不包括她本人。

在第二個案例中,一名毒販試圖欺騙他的客戶,賣給他一袋只含有微量甲基苯丙胺的惰性粉末。結果不幸的是,這名客戶是一位喬裝的緝毒刑警。從法律上說,雖然他所出售的「物質」(substance)具有成癮傾向,但「物質的數量」(the quantity of the substance)卻不具有成癮傾向,那他到底有沒有罪?上訴法庭的裁決是有罪。

在第三個案例中,某位被告因為強姦並殺害一名15歲少女而被陪審團判處死刑。根據美國憲法,法官不得向陪審團做出指示,以剝奪被告提供相關證據、爭取陪審團同情的權利。在這個案例中,包括被告的心理問題,以及惡劣的家庭環境等。那麼,這條指示是否違背了憲法,剝奪了被告爭取同情的權利?還是僅僅拒絕了無關緊要的「純粹的同情」?美國最高法院以5︰4的結果裁定被告被拒絕的僅僅是「純粹的同情」,法官的指示沒有違背憲法。

索蘭指出,法院通常是依靠法律文獻中的「解釋規則」來處理這些案件的,這與我上文提到的剖析原則非常類似。例如法院在處理前兩個案件時所運用的「就近修飾原則」(Last Antecedent Rule),其實就是我們在「福爾摩斯」例句中所看到的「最少分枝掛靠」原則。因此,心理剖析的原則的確是生死攸關的大事。但是,心理語言學家沒有必要擔心自己的下一個實驗或許會把某人送上絞刑架。索蘭強調說,法官並不是語言學家,如果他們發現最為自然的解釋有違他們心中的正義,就會尋找另一種解釋來代替它。