第一節 革命

1960年的喬治·A.米勒(George A. Miller)雖然年近40歲,但看上去仍相當年輕。他是哈佛大學心理學教授,並且在這一職業領域前程似錦。然而由於他對思維的興趣,他的內心並不安分,總是感到一股無法遏止的衝動——暴露自己的本色,即使這麼做意味著放棄他在哈佛的地位。

思維難道不正是心理學關心的核心問題嗎?這有什麼可思辨的?

並非如此。40年前行為主義者開始主宰美國心理學。對於行為主義者來說,看不見、非物質且只能推測的思維是一種過時的形而上概念,任何一位關心自己前途和名聲的實驗心理學家都不會硬碰這一話題,更不願耗時費力地研究這一課題。

但在過去的幾年裡,米勒已成為一個公開的心靈主義者。在阿拉巴馬大學讀一年級時,他對心理學毫無興趣,甚至有點討厭它 ;要麼是教育所致,要麼是鬼迷心竅,他的世界觀發生了改變。他讀二年級時,由於一個女孩的影響(後來他娶了她),參加了一次唐納德·拉姆斯德爾教授的心理學講座。拉姆斯德爾教授在米勒的心裡留下了非常深刻的印象,幾年之後,他拿到了語言與交際專業的碩士學位。此時,拉姆斯德爾教授給他提供了一個教授心理學本科生的教職。儘管他此前從未正式接觸過這門課程,不過因為這時他已結婚並成為父親,確實需要養家餬口,於是答應了。一年之後,他變成了另外一個自己。

他去哈佛繼續自己的研究生課程,並在那裡徹底領略了行為主義心理學。他成為一個拔尖的學生,順利地拿到了博士學位,之後成為講師。在接下來的14年裡,他先在哈佛,後到麻省理工學院,主要從事語言與交際等方面的實驗研究。這迫切需要他對人類的記憶和其他高級的心理過程進行思考,不管其是否願意。他參加了在斯坦福大學進行的暑期研討班,此後在內心深處更加接近心靈主義。在這次研討中,他與語言心理學家諾姆·喬姆斯基(Noam Chomsky)進行了緊密的合作。在學年休假期間,他前往帕羅阿爾托的行為主義科學高級研究中心,在那裡工作一年,學到了許多思維研究的新方法,特別是通過計算機程序進行思維過程的刺激。

米勒於1960年回到哈佛,他開始對哈佛心理學系所限定的狹窄心理學概念產生不滿。他想建立一個類似於斯坦福大學研究中心的地方,他把這個夢想告訴了朋友和同事傑羅姆·布魯納。布魯納理解他的感情,於是,兩人一起去找院長麥克喬治·班迪。班迪大力支持,並在卡耐基公司的資助下,為他建立了哈佛認知研究中心。這使他成為一場運動的領袖,極大地改變了心理學的焦點和研究方法,且此後一直引導著心理學的發展方向。

喬治·米勒的挺身而出典型地反映了20世紀60年代的實驗心理學態勢。起初為少數人,接著為大部分人,他們拋棄了老鼠、迷宮、電柵欄及可以發放食物的槓桿,轉而研究起人類的更高級心理過程。在整個60年代,這場運動發展迅猛,被譽為“認知革命”。

有多種因素促成了這場運動。在過去20年裡,諸多心理學家都以不同方法對心理的過程進行探索。湊巧的是,其他科學領域(其中一些我們已經說過,還有一些馬上就要提到)裡的發展也對思維運行機制的研究起了推動作用。具體表現為:

——神經科學家利用微電極探針和其他新技術,對涉及思維過程的神經現象和細胞交接進行了觀察;

——邏輯學家和數學家發展了信息理論,並利用它對人類交流的能力和局限性進行解釋;

——人類學家分析了不同文化中的思維模式,發現一些心理過程可根據民族的不同而有所變化,另一些則帶有普遍性,因而可能是先天的;

——心理語言學家對語言的獲得和用途進行研究,開始認知思維如何獲取並控制我們稱作語言的複雜的符號系統;

——作為新出現的雜家(部分為數學家,部分為邏輯學家,部分為工程師),計算機科學家對思維提出了一套嶄新的理論模式,並設計出一些似乎能進行思考的機械裝置。

到20世紀70年代末,認知心理學及其相關領域被統稱為認知科學。到了80年代以及90年代初期,人們期望它能取代心理學。然而,事實上心理學發生了變化,開始吸取認知科學的新觀念。今天,心理學的大部分領域涉及認知科學的課題,而認知科學的某些領域也包含了傳統心理學的領域。認知革命確實是一場令人難以相信的偉大變革。

計算機科學對心理學的影響最大。這個全新的研究領域是二戰期間深入研究的結果。當時,盟軍需要能夠計算的機器以快速處理大量數字,引導防空火炮,操作航行設備等。但即使運行速度極高的計算器也需要操作人員給它下達指令,告訴它下一步該做什麼,這一點不但嚴重阻礙了計算器的速度,而且還可能導致計算不精確。到20世紀40年代末,數學家和工程師開始給機器提供一套存儲在其電子記憶中的指令(程序)。現在,機器可快速而準確地指導自己的操作,執行較長的程序,並做出諸如下一步如何做的決定,於是計算器發展為計算機。

計算機可能在某些方面發揮思維功能的概念——當時,這種想法聽上去不像科學,更像科幻小說——於1948年首先提出,是馮·紐曼(von Neumann)和神經生理學家沃倫·麥卡洛克(Warren Mc Culloch)提出來的。

這個概念吸引了赫伯特·西蒙(Herbert Simon)。當時,他是卡耐基學院(現為卡耐基-默倫大學)的政治學教授,但他絕不只是政治學教授。西蒙是電氣工程師的兒子,自幼聰慧,在學校總是跳級,因而在朋友和同學圈子裡,他總是最年輕的。他不喜歡運動,自小在威斯康辛長大。在大學裡,他總是自視為一個知識分子,但在實際上,他總是見異思遷,興趣非常廣泛。他雖為一名政治學家,但對數學等饒有興趣,自學了數學、經濟學(1978年他榮獲此領域的諾貝爾獎)、管理學、邏輯學、心理學和計算機科學。

1954年,西蒙及其年輕的研究生艾倫·紐厄爾(Allen Newell)都對計算機和思維產生興趣,希望能創造出一種會思維的計算機程序。

一年半之後,西蒙和紐厄爾於1956年在麻省理工學院召開的信息理論學術會議上成為舉座震驚的焦點人物,他們描述了自己的智力產品“邏輯理論器”。這種程序能以邏輯形式證明一系列公理,邏輯理論器是第一個人工智能程序。儘管並不是非常智能化的,但作為第一個能進行某種類似思維活動的計算機程序,它所取得的成就的確是石破天驚的。

在第二年末即1957年末,紐厄爾、西蒙及一位大學生剋利弗德·肖已編寫出另一個更為聰明的程序,即GPS(通用問題求解器)。它合成了一系列與許多智力任務差不多的寬泛原理,包括幾何公理的求證、解決密碼算術問題和下國際象棋。GPS會先走一步,而後察看結果,確定這一步驟是否已向目標趨近,再調整接下來的可能步驟並加以測試,看哪一步能使其更進一步接近目標。

GPS(即後來的人工智能程序)的兩個基本特徵為認知心理學帶來了深刻的變革,因為它們給心理學家提供了前所未有的更詳細也更可操作的心理過程的概念,同時也提供了調查這些概念的切實辦法。

第二節 二次革命

什麼?又一次革命?來得如此神速!

20世紀80年代一夜爆發,認知心理學領域後來發生的一切變化都受到它的影響。這就是認知神經科學革命。

認知神經科學(也叫行為主義神經生物學)的爆炸性發展也給認知過程帶來了一束完全不同的曙光。其目的是用生物科學的方法來解釋心理過程,我們已接觸過這樣一個例子,即胡貝爾和威塞爾就只對特別形狀或運動方向產生反應的視網膜細胞所做出的歷史性發現。

在認知神經科學於20世紀80年代出現前幾十年的時間裡,行為神經科學大部分時間裡並沒有在思維過程上進行研究,而是就“濕件”( 計算機專業用語,指相對於軟件、硬件而言的“件”,即人腦)中實際發生的現象進行研究。這些濕件是1萬億至2萬億個構成人腦的神經元。

在所有認知過程中,特別是在更高級的物種中,最基本的是記憶。認知神經學家一直在設法辨認記憶力如何以細胞水平存儲,又存儲在什麼地方。記憶和其他高級心理過程只是一些在大腦的迷走神經和極微管道中流動的離子和分子。然而,大部分認知心理學家認為,神經現象並不能就認知現象提供足夠的解釋。

大多數認知心理學家相信,從記憶裡調出一個單詞,並不能與神經元上千萬次的發射及其產生的幾百萬甚或幾十億次突觸傳遞相提並論,但它卻是這些發射或傳遞的結構或模式的產品。對記憶的神經生理研究雖有價值,但它不能告訴我們如何學習,如何辨認我們早先經歷過的事物,或從記憶裡檢索所需的東西——比如我們講話時要用到的詞彙。這些現象或副現象,不是由認知神經學,而是由認知心理學掌握著的。

知名神經學家、賓夕法尼亞大學認知神經科學中心主任瑪莎·法拉回憶道,1980年,當她還是哈佛大學的一名研究生時,“我想選修神經解剖學,於是我就去聽課了。課堂上,我該學的內容一是大腦的工作原理,一是瞭解大腦的工作原理與研究沒有任何關係”。

到底是什麼終結了與大腦脫鉤的心理學的統治地位?原因很多:

——有關神經傳導、大腦底部構造與功能以及強化學習中突觸連接的分子和其他因素方面的數據越來越多;

——計算機認知模式的缺陷(顯然,儘管計算機可以模擬認知的某些方面,但是,大腦處理信息的方式非常複雜,遠不像計算機的線性程序那樣簡單);

——由於神經學在大腦的工作原理方面有了很多重大發現,一些著名認知心理學家的反對聲變得越來越弱;

——到20世紀70年代末期,越來越多的神經科學家認為,他們的研究遠遠超出了大腦生物學,他們的研究領域應該叫作“認知神經科學”。正如在其他的領域一樣,真正改變神經科學領域並引發第二次認知科學革命的不是別的,而是一種全新的工具或者說一套工具。這套工具就是大腦掃瞄裝置。這種裝置可以對工作中的大腦進行造影,而且,最為重要的是,它們可以記錄大腦工作時本身所發生的物理變化。

20世紀80年代以前,生理學家可以通過腦電圖記錄腦電波,這對研究人腦在清醒狀態和睡眠狀態下的電波差異以及癲癇發作時腦電波的反常現象非常有用。然而,這種方法也有其弊端,它無法定位具體認知過程中的大腦活動,因為它反映的是大腦整體的電波活動,而不是具體區域或者大腦的結構。

然而,到了20世紀80年代,科學界出現了重大突破。一是PET(正電子發射X射線層析照相術)掃瞄技術的發展,這是多年來對大腦血流進行測量實驗的結果。進行PET掃瞄時,病人仰臥在一張狹長的桌子上,桌子捲成一個很大的管狀機器。旁邊的一台迴旋加速器生成一個弱放射性同位素的半衰期,一兩分鐘後插入病人體內。對同位素很敏感的掃瞄儀記錄大腦斷面的血流,同位素顯示大腦活躍的部位。PET掃瞄技術可以用於臨床,研究大腦的受損程度或者異常情況。然而,認知心理學家和神經學家很快就利用這項技術研究大腦在認知過程中哪個部位血流升高。

1983年又出現了另一種很重要的工具CT(計算機斷層X射線掃瞄術),又稱CAT(計算機化X射線軸向分層造影)。事實證明,對於研究各種生理問題、大腦結構以及識別腦部病變來說,它是個不可多得的醫療工具。和做PET掃瞄一樣,做CT掃瞄時病人仰臥,掃瞄儀有一個X射線源和一套輻射探測器,掃瞄儀從多個角度向病人的不同部位發出輻射。由於生物材料密度不同,因此,探測器收集的數據揭示了掃瞄部位的內部結構。這些數據經計算機程序整合處理,生成一個完整的X射線影像。CT從過去到現在一直主要用於臨床醫學分析,然而它在大腦結構的認知研究方面也很有價值。不足之處在於,由於分辨率不高,結果不太理想。

迄今為止,最新的也是最為重要的工具是MRI(核磁共振成像)。和CT一樣,病人要仰臥進入設備。該設備的大小類似一輛小型的越野車,在工作中會發出一種很可怕的聲音。它的工作原理是生成一個巨大的磁場,穿透病人的大腦。和CT的輻射不同的是,核磁對人體無害。而且,與CT相比,能更好地揭示大腦的內部構造以及大腦的活動方式。

之所以如此,是因為水和人腦中脂肪的主要成分氫質子像一塊塊很小的磁鐵一樣,在磁場的影響下排列起來(一般來說,其定向不受地球弱磁性的影響,是隨機分佈的)。接著,無線電波經過病人大腦,改變質子的定向。不過,無線電波一旦停止,質子馬上彈回到磁場產生的定向,並釋放能量信號。探測器發現信號後,產生圖像,這比任何方法所產生的圖像都更為清楚,分辨率更高(1毫米的空間分辨率和1秒的時間分辨率)。

最重要的是,從認知研究人員的角度來說,如果病人在掃瞄時執行一些“規定的任務”,那麼,核磁共振成像會詳細地揭示認知過程中大腦哪個區域在活動及其活動的程度。十幾年前,基於核磁共振成像的幾個小時的研究抵得上一年的文獻研究。如今,可以說,基於核磁共振成像的一年的研究抵得上幾千年的傳統研究。

這一切對於心理學這門研究人類大腦的科學又意味著什麼?至於這一點,那完全取決於誰是評估人員。

大部分專注於認知過程而非濕件研究的心理學家依舊利用傳統的方法來研究。不過很多心理學家也開始借助於掃瞄技術,他們不再把認知心理學和認知神經科學看成是各種獨立、毫不相干的領域。心理學家史蒂芬·科斯林(Stephen Kosslyn)和羅賓·羅森伯格(Robin Rosenberg)這樣寫道:“公平地說,神經成像技術徹底改變了心理學,讓研究人員可以輕鬆地回答上世紀80年代根本無法回答的問題。”

這是否意味著認知神經科學就是未來的心理學?當然不是。然而,一些認知神經學家認為他們的研究領域在未來極有可能會成為心理科學的主流。當有人問及認知神經科學最終是否會成為首要的心理學理論時,瑪莎·法拉答道:“會的,因為認知神經科學範圍更廣,使用的方法更多,其中就包括認知心理學。它通過分子——細胞——系統的方法,揭示大腦在傳統的認知心理學過程中的各種活動,如人類學習、思考的方法、行為模式、人與人之間的差異以及個性品行的形成等等。從原則上講,所有這一切都可以通過各個層次的大腦活動的各級描述加以解釋。”

現在,讓我們重新回到認知心理學的故事,好好研究一下近幾十年來該領域最重要的一些主題。

第三節 記憶

20世紀60年代,至少在學術界,認知革命很快贏得某些高級心理學家的認可,相當多的年輕心理學家和心理學研究生開始狂熱地轉向這一領域。一開始,他們集中研究認知的第一個步驟——知覺,但很快便將注意力轉移至思維對知覺的利用,即它的更高級心理過程。到1980年,心理過程的理論家約翰·安德森(John Anderson)將認知心理學定義為“理解人類智力的本質及人們如何思想”的嘗試。

按照信息處理學說,最基本的一步是如何儲存輸入記憶的數據,不管其存儲時間為幾分之一秒還是一輩子。記憶對於思維具有何等重要意義,這一點沒有誰能比經受阿爾茨海默氏病(老年癡呆症)折磨者體會得更深的了。他可能在話講到一半時突然忘記自己想說什麼,在沿著小路去自己的信箱取信時會突然迷路,他可能認不出自己的孩子,對自己也突然間陌生起來,並因此大發雷霆。

喬治·米勒於1955年在東部心理學學會的一次會議上發表過一篇演講,該演講後來成為研究記憶的認知心理學理論家的界標。他的開場白是:“我的問題在於,我一直受到一個整數的折磨。”這個整數就是7。米勒感到非常神秘和難以忍受的是,許多實驗已經顯示,人們可以即時記住的往往是7位數(人們經過短時間的研究之後可立即記住像9237314這樣一個數字,但記不住像5741179263之類的數字)。

米勒說道:限制即時記憶的並不是7個數字,而是或多或少的7個單元。比如,7個單詞、名字或諸如FBI、IBM、NATO、電話區號、所熟悉的慣用語之類“單位”,其中的每一個都包含有比單一的數字更寬泛的信息,但都是易記的。

即使分為若干單位,與我們需要學習、長期記憶且在需要時調出來的材料的巨大數量——我們的日常經驗、語言和各類基本信息——相比,即時記憶的能量仍顯得微不足道。

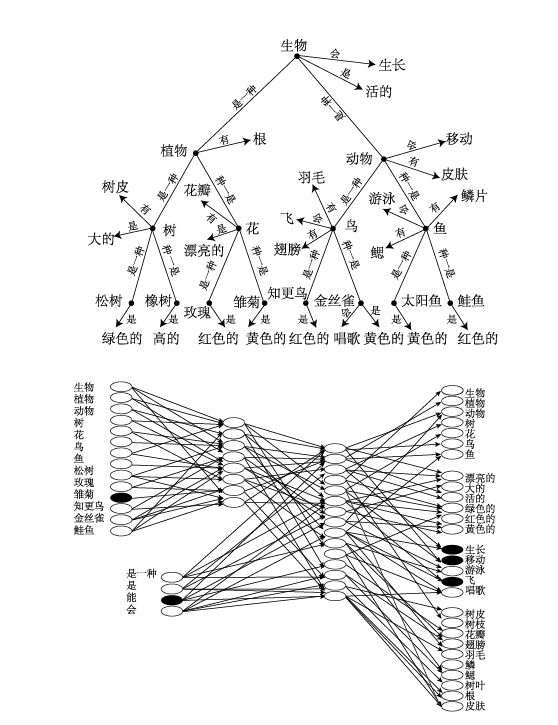

為解釋這種不一致現象,確定記憶如何工作,認知心理學家在20世紀60年代、70年代和80 年代進行過多次實驗,人們將這些實驗結果串在一起,形成了人類記憶的信息處理全圖(見圖32)。在這幅圖中,記憶由三種存儲形式構成,從幾分之一秒到終生不等。有的只需幾秒鐘便會很快消退,但也可能轉變為半長久或長久記憶。研究者和理論家以類似於流程圖的形式描述了信息的類型和傳遞過程。

圖 32 人類記憶的信息處理模式

最簡單的記憶力形式由感覺“緩存器”構成,進入的感覺在這裡得到接收並保持。研究者通過旋轉實體鏡證明,不但緩存器存在,而且記憶在消失之前能在其中(緩存器裡)保持多長時間也能被測出。在1960年的一項經典實驗中,心理學家喬治·斯珀林(George Sperling)在一塊屏幕上閃過如下所示的字母圖案,讓受試者全力觀察:

R B L A

T Y Q N

G K R X

這些字母的閃過時間約為1/20秒,受試者不可能在如此短的時間內看到所有的字母,但在看完之後,他們馬上能寫出任何一行(閃動之後,會有聲音告訴他們寫下哪一行)。他們在聽到聲音時仍能“看見”所有三行字母,但在其寫完其中的一行時,其他兩行便再也記不清楚了,因為關於它們的記憶已在不到1秒內完全消失(其他人用聲音進行的實驗也得出類似的可比較結果)。顯然,進入的知覺存儲在緩存器裡,並在這裡很快消失——也幸虧這一點,這是因為,如果它們在記憶裡經久不散,我們看到的世界將會是一片混亂。

然而,由於我們需要將目前所關心的東西保持更長的時間,因而就需要產生另一種能持續較長時間的臨時記憶形式。在關注感覺緩衝器裡的材料時,我們可用幾種方式中的任一種進行。一個數字不僅是一個知覺到的外形,而且是一個符號,如數字4不但有一個名字(4),而且具備一個意義(所代表的數量),同樣,我們讀到或聽到的單詞大都具有意義。這樣能引導我們正在關注的東西從緩存器裡傳遞至米勒所說的短期或即時記憶之中。

一般來說,短期記憶是指近幾小時或近幾天內所發生的事件的保留。我們所有人都有過這樣的經歷,即記住一個電話號碼,撥出後遇上佔線,重撥時需再記一次。但我們可將這一號碼念出幾次,使其在腦海裡保持幾秒甚至幾分鐘——心理學家將這種活動叫作“預演”——直至用過為止。後來的諸多實驗確證,短期記憶力的衰退時間為15~30秒之間。

後來,其他研究將兩種短期記憶做了進一步的區分。一是語言方面,我們剛討論過的對數字、單詞等的即時記憶;二是概念方面,通過句子或其他幾個部分(比如代數方程)而表達出來的概念或意義。許多實驗也清楚地顯示,我們很容易在短期記憶中記住一個句子的意義,但會很快忘掉具體的詞彙。

同樣,我們可在長期記憶中,將我們談過的話、讀過的書、經歷過的事的要點和所得知的事實保持數月、幾年甚或終生不忘,但沒有人或很少有人能記住這些事情發生時的準確用詞。這是因為,以此方式記憶的材料要遠遠多於我們大多數人所能記憶的。數學家約翰· 格裡菲斯(John Griffith)計算過,一般人一生的記憶總量為10的11次方比特,或是《大不列顛百科全書》裡所含信息的500倍。

短期記憶中的新信息在我們使用之後就被遺忘,除非我們使其在進一步的處理後變為長期記憶的一部分。重要的一種方法是“精細處理”,根據這種方法,新的信息與我們現存的有組織的長期記憶互為關聯。如果新項目是一個從未見過的芒果,我們會將該詞和概念與合適的長效記憶(不是物理位置——人們認為思想和圖像散佈於大腦之中——而是概念位置:即“果子”這一範疇),連同芒果的視覺圖像、觸覺、口味和嗅覺(我們將它們分別列入圖像、觸覺品質等範疇之中),再加上我們所知的有關它的生長地、價格等其他信息,一一聯繫起來。有朝一日,在試圖回想芒果時,我們會以上述任何一種辦法將其從記憶中檢索出來:通過回憶其名字,或思考水果,或回憶有青皮的水果,或回憶黃色的切片,或任何其他範疇及所能聯繫起來的特徵。

我們現在已通過反應-時間的實驗得知了所有這些信息是如何組織起來的。比如,請受試者在很短時間盡量說出紅色東西的名字,或說出水果的名字,或說出一些以某個字母開頭的物體的名字。利用這些方法,華盛頓大學的伊麗莎白·洛夫特斯發現,在1分鐘內,志願者平均可說出12種“鳥類”,但“黃顏色的”物體1分鐘只能說出9種。她的結論是,我們不能在記憶中直接找到符合某種特徵的物體,但能很快找到範疇(鳥、水果、蔬菜等),並在每個範疇裡尋找到這些東西。

1975年,柯林斯和洛夫特斯在這些資料的基礎上,象徵性地將長期語義記憶描述成複雜的網絡,它具有層次性(總的範疇下是具體的例子)與聯想性(每一例子都與某種特徵相聯繫)。他們用圖33將之描述出來:

圖 33 長期語義記憶網絡的描述

上圖不過是語義記憶網絡中微不足道的一個例證。圖中的每個結點還與其他許多結點連接在一起,這裡沒有顯示出來,比如“游泳”也可聯繫“鯨魚” “游泳運動員” “運動” “有益的鍛煉”,而上面所連接的每一個詞又可與其他許多詞彙和特點連接起來,並無止境地一直連接下去。

記憶研究已伸展至很遠的地方,我們不能一一涉及,所以我們將繼續前行。

第四節 語言

語言是思維的足跡,因為語言不僅能傳遞思想,而且能在其結構中附帶思維如何運行的痕跡。

舉例來說明語言的痕跡:孩子們傾向於將不規則動詞和名詞當作規則動詞和規則名詞進行處理(“Doggy runned away” “Dat baby has two toofs”)。但他們從未聽過成人這麼說,因此絕不是模仿所致。心理語言學家認為,孩子們能夠辨認成人語音中的一些規則,如加上“ed”就可形成一個簡單的過去式,加上“s”或“es”就可生成名詞,然後,他們認為這種規則可適用於所有的動詞和名詞(這種傾向被稱為“過度歸納”)——這可證明人類思維是如何自發地根據例子生成概念,再將規則應用至新的情形之中。

英語、斯瓦希里語、巴斯克語可以說沒有任何共同之處,但在這些語言環境中長大的孩子,能在不需要教育的情況下區別出名詞的單複數形式及表示過去和現在的動詞時態變化等,並能利用正常的詞序構築一些簡單的感歎句。沒有哪個講英語的孩子會說“Milk more some want I”(一點牛奶再來想我),也沒有哪個說其他任一種語言的孩子將最基本的詞序搞錯。

20世紀中葉之前,心理學與語言學幾乎互不往來,但隨著認知革命的到來,一些認知心理學家和語言學家開始朦朧地感到,若想使自己的學科得到全新的發展,必須要借助對方的解釋。1953年,一群心理學家和語言學家在康奈爾大學舉行了一次學術會議,討論他們共同感興趣的領域,同時採用“心理語言學”這個名字,並將其確定為語言心理學研究的名稱。

心理語言學當時還是一個不大為外人所知的新興學科。4年以後,哈佛同事協會裡29歲的年輕會員發表了一篇專題論文,使這門學科開始引人注目。這篇專題論文所提出的包含“心理語言”在內的兩個理論現已成為這個時代心理學的兩個重大發展之一(另一個是人工智能),作者是前面提到過的諾姆·喬姆斯基。

喬姆斯基頭髮蓬鬆,眼鏡厚實,衣著凌亂,但這個天才可以說是知識分子的一個典型,因為他差一點與心理語言學家失之交臂。

大蕭條時期他在紐約激進的猶太社區成長,父親是一位知名的猶太學者。喬姆斯基年幼時即已掌握了閃族語的基本結構,也大致領略了什麼叫語言學。兩個主題,一是激進的政治學,一是語言學,此後主宰著他的一生,但喬姆斯基一度更傾向於政治學。在賓夕法尼亞大學就讀兩年之後,他發現那裡的學術生活遠遠枯燥於左派政治生活。1948年,他打算去以色列,準備在那裡致力於激進的、理想主義的阿拉伯-猶太工人運動。就在此時,他遇到了賓夕法尼亞大學的語言學教授澤爾格·海裡斯(Zellig Harris)。共同的政治信仰使他們相見恨晚,喬姆斯基非常喜歡且敬佩的海裡斯教授讓他對語言學產生了濃厚的興趣,於是,他放棄了投奔以色列的打算,轉而投身於語言學和左派激進政治運動。

喬姆斯基認為,孩子使聽到的語言產生意義及獲取語言的途徑,不是來自於語言的語法(“表層語法”,按他的說法),而是來自於一種感覺,這就是被他稱為起支撐及連接作用的“深層結構”。他指出,作為一種證據,孩子們擁有一種輕鬆感,可輕易地理解一種形式的句子轉換成另一種形式的句子時的真實意義。比如,當一個陳述句轉變成疑問句時,他們可以自己完成這樣的轉換關係。如果孩子們所依靠的是表層語法,他們就會在轉換句子中抽像出不正確的東西。下面的例子可說明這些問題:

The man is tall. (這個人很高。)

Is the man tall?(這個人高嗎?)

他們會得出一個規則:從開始處著手,轉到下一個出現“is”或另外一個動詞的地方,再將動詞移到句子的前面。但這一規則過於簡單,遇到像下面這一句子時,它便一無所用:

The man who is tall is in the room. (個子很高的那個人在房間裡。)

按理,他們會把這個句子轉換成:

Is the man who tall is in the room?(個子很高的那個人在房間裡嗎?)

但孩子們並不會犯下這樣的過錯,他們只犯一些較小的錯誤,如“roofs”(應為teeth,牙齒),而不會犯此類嚴重的錯誤。孩子們可感受到思維元素之間的關係,使自己聽到的東西產生意義,並毫不費力地構建自己從未聽說過的正確句子。

孩子們何時及如何獲取這種萬用語法和深層結構的知識呢?喬姆斯基的答案完美地代表了針對行為主義理論的一場革命,因為行為主義認為新生兒是一塊白板。他認為,在大腦的某個地方,有一專業的神經結構——他將此結構稱作語言獲取器,或L.A.D——它靠基因連接,可辨認由名詞、動詞所代表的事物或動作,以及名詞、動詞彼此作為主謂賓產生聯繫的各種方法。

喬姆斯基和其他採納其觀點或衍生自己觀點的語言心理學家們開始以新的形式回答一些行為主義時代被視為禁區的古老問題,諸如知識是否存在於經驗之前的思維之中。他們的答案是:語言本身是後天經驗所致,但大腦的結構可使孩子們自發地從他們聽到的東西裡抽取語言的規則,而不需要人們告訴他們這些規則。雖然他們會犯一些枝節性的錯誤,但在構造句子時,他們都能利用這些規則。

喬姆斯基平素嚴肅認真,但也有幽默的時候。為演示一個句子中元素之間的深層關係,他構造出一個荒誕不經的句子,此句後來變得非常出名:

Colorless green ideas sleep furiously. (沒有色彩的綠色思想憤怒地睡著了。)

儘管整個句子毫無意義,但對讀者來說,它仍與下面同樣毫無道理的句子有著明顯的不同:

Ideas furiously green colorless sleep.(思想憤怒地綠色毫無色彩睡著了。)

任何熟悉英語的人都會覺得,第一個句子多少讓人能夠容忍,它幾乎能表達出是什麼事情,第二個句子則完全是堆令人不快的垃圾。其理由是,第一個句子遵循了表層語法和深層語法的規則,第二個句子卻沒有。

喬姆斯基引發了激烈的爭議,在很大程度上歸因於他的先天論思想,儘管他並沒有斷定思想先天,只說可以體驗語言的先天能力。那些難以接受先天語言獲取能力的人也在不停地尋找證據,以對之加以反駁。

除了這些爭議之外,半個世紀以來,心理語言學家和認知心理學家一直在收集語言與思維何以發生聯繫並顯示思想過程的證據。

今天,許多心理語言學家的研究結果是,環境的確給語言獲取帶來了極大的影響,這是喬姆斯基所沒有意識到的。儘管許多心理語言學家對喬姆斯基L.A.D學說的細節提出質疑(他本人對此也做過進一步的完善和修改),但大多數人認為,人類具有理解和獲取任何語言的基因決定能力。

心理語言學家還探索了語言與思維關係中的其他重要問題。我們一直以詞彙的形式思考問題呢,還是偶爾為之?沒有詞彙的思想可能嗎?我們母語中的詞彙會形成或限制我們的思想嗎?大家一直就這些問題爭辯不休,想盡辦法地對其加以研究。最重要的如下:

——語言學家本傑明·沃夫(Benjamin Whorf)在1957年提出理論:思維由母語中的句法和詞彙塑造,我們所用的語言能夠塑造並影響我們看到或思想的東西。

——另一方面,人類學家發現,在許多其他文化中,人們使用的表示顏色的詞彙比講英語國家的人要少得多,但其體驗這一世界的方式卻毫無二致。至少,當談及顏色時,他們不需要詞彙即能思考。

——皮亞傑和其他發展心理學家對兒童思維進行的研究顯示,語言和思維間存在很強的相互作用。研究顯示,兒童在約18個月時開始對語言範疇化,其結果之一是“名稱爆炸”,這是父母均很熟悉的現象。因此,利伯曼認為:“具體的語言並不會先天地限制人類的思想,因為兩種能力(語言和思維)好像都涉及緊密相聯的大腦機制。”

在大腦的這些機制中,至少有一部分現在已經找到了精確位置。其中一些是通過對失語症的研究發現的,因為失語症是由大腦某個部分的損傷或切除所造成的語言病症。我們在前面已經讀過,對維尼克區的切除將導致相對流暢但沒有語法意義的語言,受害者要麼說不出話,要麼找不到所需要的名詞、動詞和形容詞。研究失語症的哈佛認知心理學家霍華德·加德納(Howard Gardner)給出下列例句,是從他與一位病人的對話中摘錄的:

“您以前做過什麼工作,約翰遜先生?”我問。

“我們,孩子,我們所有人,和我,我們有一陣子在……您知道……工作過很長時間,那種地方,我的意思是說在……後面的那個地方……”

這時,我插話說:“對不起,我想知道您做的是什麼工作。”

“您說的那個,我也說過的,布馬,離走運很近,走近,坦布,就在3月的第4天附近。我的天,全搞混了。”他回答說,看上去非常困惑,似乎已感到他的語言之流並沒有使我滿意。

相比較而言,布洛克區受到損傷的病人儘管能夠理解語言,但要說出話來,卻是相當不易,要麼支離破碎,缺少語法結構,要麼沒有名詞和動詞的修飾語。

從宏觀上來說,人們就知道這麼多。我們無法弄清楚正常人維尼克區和布洛克區內的神經網絡是如何執行語言功能的。這些區域對心理學家來說一直是個“黑箱子”——大家只是知道其輸入輸出的機制,但對其內部的運行機制仍一無所知。

然而,神經科學家已在開始尋找提示。最近,在手術期間使用電極探查、腦電圖掃瞄及其他方法對語言能力受損的病人所進行的大腦功能分析顯示,語言知識不僅位於維尼克區和布洛克區,而且還遍及大腦的其他許多地方,並在需要時集合起來。比如說一隻聚乙烯杯子,它的外形會存儲在一個地方,其易破碎性在一個地方,紋路在一個地方,等等。這些東西通過神經網絡在“會聚區”連接起來,並從這裡向語言區移動,於是形成名詞“杯”。

在過去幾年裡,通過PET 和 FMRI對正常人進行掃瞄,確定了具體語言過程中大腦的活動區域。儘管材料豐富,可這些數據卻無法告訴我們神經元放電後是如何變成了人們大腦中的一個單詞、一個思想、一個句子或者是一個概念。正如邁克爾·加扎尼加(Michael Gazzaniga)等在《認知神經學》一書中所指出的那樣,“人類的語言系統十分複雜。至於大腦是如何使人們在日常生活中理解那麼豐富多彩的言語和語言現象,還有待於繼續研究” 。

第五節 推理

在心理學中,思維一直是傳統性的中心議題。但在20世紀70年代,認知心理學知識的爆發使這一術語變得不那麼稱手,“思維”現已慢慢有了遠比以前狹窄、準確的定義:操縱可以實現目標的知識。為避免產生誤解,許多心理學家,寧願使用“推理”一詞。

儘管人類總是將推理能力視作人類的本性所在,但從20世紀30年代至50年代對推理的研究長期以來是一池死水,極少有人問津這一領域。但隨著認知革命的到來,對推理的研究變得空前活躍。信息處理模式使心理學家得以提出假設,並能以流程圖的形式推論在不同推理過程中所發生的事件。計算機的出現更是錦上添花,人類自此可用其對所做的假設進行檢測。

計算機如何進行推理呢?它的程序包括一組日常程序或指令及一系列子程序,每一道程序是否使用,則取決於前一運行結果和程序存儲器裡的信息。常見的程序是一系列“如果—則”步驟:“如果輸入符合條件1,則採取行動1;如果不符合,則採取行動2。比較條件2和結果,如果結果大於或小於其他任何情況,則採取行動3。否則採取行動4……存儲所得的條件2,3……然後,根據進一步的結果,以這樣或那樣的方式使用這些存儲起來的項目。”

然而,計算機在執行這些程序時,不管是進行數學計算還是在做問題求解,它們真的是在推理嗎?它們難道不像自動機一樣毫不動腦筋地執行事先規定好的行動步驟嗎?這一問題最好留給哲學家來思考。如果計算機能像可獲得知識的人類一樣證明公理,或航天,或確定一首詩是否為莎士比亞創作,誰又能說,它是沒有思維的自動機,或人類不是這種機器呢?

1950年,世界上還只有幾台非常原始的計算機,但數學家、信息理論家等已就計算理論進行激烈的辯爭。在20世紀60年代,大多數認知心理學家都認為計算理論是概念上的突破,它使他們第一次能以詳細和準確的信息處理術語描述認知的任何方面,特別是推理。再說,一旦假定出此類任何程序的步驟,他們就能將其從單詞翻譯成計算機語言,並在計算機上進行測試。如果一切運行順利,那就意味著思維的確是通過某種類似於此類程序的方式在進行推理。因此,毫不奇怪的是,赫伯特·西蒙認為計算機對心理學的重要程度不亞於顯微鏡對生物學的重要程度。

求解能力是人類推理的最重要應用。大多數動物都是通過先天或部分先天的行為模式從事諸如尋找食物、逃避天敵、築巢等活動。人類解決或試圖解決大部分問題的方法,則是通過後天學習或創造性推理得以實施的。

20世紀50年代中期,西蒙和紐厄爾著手創建“邏輯理論器”。這是第一道刺激思想的程序,他們曾經自問:人類是如何解決問題的?邏輯理論器花費他們近1年時間,但對這一問題的回答卻佔去他們15年。

他們的主要研究方法,按照西蒙的自傳,是兩個人進行討論。這一過程涉及歸納和演繹推理、類比和比喻性的思維及想像的馳騁——簡單地說,它涉及任何種類的推理,不管其合理與否。

他們還進行了一系列實驗室研究。不管是一個人做還是一起做,他們都會記錄並分析一些步驟,將他們或其他人解決難題的步驟寫下來,然後將這些步驟作為程序寫下來。他們最喜歡且在多年來一直使用的是一個兒童玩具,叫“漢諾依之塔”。簡單說,它由3塊不同大小的圓片(中間有孔)組成,平底座上有3根豎桿,圓片堆放在3根豎桿的其中1根上。開始時,最大的圓片在最下層,中等大的圓片在中間,最小的在頂層。難題是,玩家要以最少的步驟一次移動一個,不准將任何圓片放在另一個比它小的圓片上,直到其以同樣的順序堆在另一根豎桿上。

完美的解答僅需要7步,不過,移錯任何步驟都會引起死解,得重新來過,因而需要更多的步驟。在更先進的版本中,解答需要更複雜的策略和更多的步驟。由5個圓片組成的遊戲需要31個步驟,7個圓片組成的遊戲需要127步,等等。

這一小組使用的另一項實驗工具是密碼算術。在這類難題中,將一道簡單加法題中的數字換成字母,目的是求出這些字母代表哪些數字。下面是西蒙和紐厄爾使用過的簡單例子:

S E N D

M O R E

M O N E Y

第一步非常明顯:M必定是1,因為任何兩位數——這裡指S+M——都不可能加起來大於19,即使有進位。

[解答按下面所述繼續進行(0在這裡用? 替代,以區別字母O):

S須為8或9,主要取決於是否有進位;用1替代M,在S+1=O處,我們可以看出字母O只能是?或1。但M是1,故O一定是?,因而S一定是9,且沒有進位。

在左側第二欄中,E+ ?仍為E,除非有進位,故而這裡一定有進位,因而E+1=N。

如果E為奇數,N為偶數,則反之。如果E為奇數,只能是3,5或7(1與9已有)。先試3,而後接著往下試。]

西蒙和紐厄爾讓志願者一邊解題一邊大聲念,把他們所說的一切話全部記下來,之後把他們思想過程的步驟編進圖中,以記載他們如何進行有步驟的尋找,如何在交叉點時做出決定,如何做出死解選擇及如何從最後的交叉處回頭重新來過,等等。

西蒙和紐厄爾特別利用了國際象棋。這是一種比漢諾依塔或密碼算術要難許多倍的複雜難題。在一次共60步驟的典型國際象棋賽上,每一步均有30種可能的走法,先“看”三步就意味著看到27000種可能性。西蒙和紐厄爾希望瞭解的問題是,象棋手是如何處理這些數字龐大的可能性的。答案是:有經驗的棋手並不考慮自己下一步可能走什麼,或對手可能走什麼的所有可能步驟,只考慮幾步具有意義且符合基本常理的棋路,如“保護國王” “不因過低的價值而隨意棄子”等。簡單地說,棋手進行的是啟髮式尋找——由寬泛、符合棋理的戰略原則所引導的尋找——而不是整體但缺乏條理的瞎找。

紐厄爾和西蒙在問題求解學說上共花費了15年時間,得出的結果是,問題求解是在追求某種通道,從開始狀態直達目標。為實現這一目標,求解者須通過由他可能到達目標的所有可能狀態所構成的難題空間,並通過所有符合通道限制(規則或域)的步驟。

在這些尋求中,可能性通常呈幾何級增長,因每一個決定點都會提供兩種或兩種以上的可能性,可能性下面又有若干決定點,因而提供出另一系列的可能性。在一般國際象棋比賽的60步驟中,如前面已說過的,每一步驟均有30種可能性;一場比賽中通道的總數約為30的60次方,這一數字完全超出了人類的理解力。相應來說,一切如西蒙和紐厄爾的研究所示,問題求解者在他們的解題空間裡尋找通道時,並不會尋找每一個可能的通道。

紐厄爾和西蒙的求解學說雖為了不起的成就,但所使用的僅是演繹推理。在過去的幾十多年裡,一系列研究者開始拓寬對推理的調查範疇。典型的例子如下:

演繹推理:傳統觀念認為,一共有兩種推理形式,演繹和歸納。演繹是從已給定的信條中抽出進一步的信條,也就是說,如果前提是正確的,結論也應該是正確的。亞里士多德的經典三段論是:

所有人都會死。

蘇格拉底是人。

我們必然得出:

蘇格拉底會死。

這種推理非常嚴密、強烈,也容易理解,具有較強的說服力,常用於邏輯和幾何公理的證明。

但許多只有兩個前提,也只包含三個段的三段論並不如此明顯,有些很難理解,大多數人無法從中得出有效的結論。菲利普·約翰遜-萊爾德曾研究過演繹心理學,舉出一個曾在實驗室裡使用過的例子。想像一間房子裡有考古學家、生物學家和棋手,再假定下述兩個論斷是真實的:

所有的考古學家都不是生物學家。

所有的生物學家都是象棋手。

從這兩個前提中能夠得出什麼呢?約翰遜-萊爾德發現,很少有人給出正確答案(唯一正確的演繹是,一些像棋手不是考古學家)。為什麼不能?他認為,從上述的蘇格拉底三段論中得出有效結論比較容易,從上述考古學家三段論中抽出結論卻非常困難,這是由這些推論在思維中所表現出來的方式即我們從中創建的“心理模式”所致。

心理模式不是錯誤演繹的唯一來源。實驗顯示,即使三段論的形式非常簡單,其心理模式也很容易確立,一些人仍易受到自己想法和信息的誤導。一個研究小組詢問一批受試者下述三段論在邏輯上是否正確:

所有裝配發動機的東西都需要石油。

汽車需要石油。

因此,汽車裝配有發動機。

所有裝配發動機的東西都需要石油。

奧普洛班因需要石油。

因此,奧普洛班因裝配有發動機。

認為第一個推論在邏輯上成立的人,顯然要多於認為第二個推論在邏輯上成立的人。兩個推論在結構上一模一樣,只不過用“奧普洛班因”這個無意義的詞代替了“汽車”而已。他們知道第一個三段論的結論是真實的,因而認定這一推論在邏輯推理上也是正確的。他們儘管對“奧普洛班因”一詞毫不瞭解,但仍認為這一推論不正確,因為他們可以辨認出“奧普洛班因”與裝配發動機的東西之間沒有必然的重疊關係。

歸納推理:相對而言,歸納推理稍為寬鬆一些,且也不很精確。它指的是從具體的想法向更廣泛的概念推進,也就是說,從有限的情形向總體的概括方向發展。

許多人類的重要推理屬於這一類型。對思維至關重要的範疇化和概念化的形成也歸功于歸納推理,這一點我們在兒童如何形成其範疇和概念能力的研究中已經知道。人類所擁有的有關這個世界的全部高級知識——從死亡的不可避免到行星運動和星系形成的法則——都是從大量具體事例中所推出的概括結果。

在模式辨認中所使用的歸納推理也是解決問題的關鍵。一個簡單的例子:

下個數字是什麼?

2 3 5 6 9 10 14 15——

10歲的孩子也會解答這個難題,成人可在1分鐘左右看出這個模式和答案(20)。經濟學家、公共衛生官員、電話系統設計員和其他許多從事對我們這個現代社會的生存來說至關重要的模式辨認工作的人,利用的也正是這一推理過程。

然而,研究者發現,許多人不會從進入的信息中進行演繹推理。我們常常只注意那些支持現存想法的東西,並將它們存儲在記憶中,卻往往忽略相反的東西。心理學家將這種現象稱為“確認偏差”。

人類的大部分推理都是演繹和歸納的結合,二者“各司其職”,進化心理學對此早已給出了理論上的闡述。演繹能力和歸納能力是人類得以生存的兩大法寶,也是物競天擇適者生存的結果。

或然性推理:人類思維的能力是進化選擇的結晶,但我們在高級文明社會裡生活的時間過於短暫,不可能形成對數據中的或然性進行嚴密推理的先天能力。

丹尼爾·卡恩曼(Daniel Kahneman)和阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)在這個領域裡均進行過大量研究。他們詢問一群受試者,讓其在下列選擇中說出更喜歡什麼:你肯定能拿到80美元,或有85%的機會去拿100美元,當然也有15%的可能是什麼也拿不到。大部分人願意拿80美元,儘管統計上的風險平均數為85美元。卡恩曼和特沃斯基得出結論說,人們一般不願冒風險:他們情願拿到確定的東西,即使風險性項目更值得一賭。

我們再看另一種情形。卡恩曼和特沃斯基詢問另一群受試者,讓他們也進行選擇:你肯定賠出80美元,或有85%的可能是賠出100美元,當然也就有15%的可能是一分錢也不賠。這一次,大部分人選擇的是賭,而不是照賠,儘管平均來說,這場賭局的代價可能更大。卡恩曼和特沃斯基的結論是:當在獲取中進行選擇時,人們不願意冒險;當在損失中進行選擇時,人們會尋機冒險——在兩種情況下,他們都可能做出錯誤的判斷。

後來的發現更引人注目。他們讓一群大學生在兩種解決公共衛生問題的版本面前進行選擇。兩種辦法在數學上是相等的,但措辭不一樣。第一個版本是:

假設美國正在準備預防某種罕見的亞洲疾病,它估計能使600人喪生。有人提出兩種方案來對付該病。假定對這些方案的後果進行準確的科學估計如下:

如果採納A方案,則可能拯救200人;

如果採納B方案,則有1/3的可能性是600人全部獲救,有2/3的可能性是600人一個也救不了。

你傾向於哪一個方案?

第二個版本的故事與前面的一樣,只是措辭略有不同:

如果採納C方案,將有400人死去。

如果採納D方案,有1/3的可能性是沒有人會死,但也有2/3的可能性是600人全部死去。

受試者對兩個版本的反應差別極大:72%的人選擇方案A而不是方案B,但78%的人(另一小組)選擇方案D而不是方案C。卡恩曼和特沃斯基的解釋是:在第一版中,結果是以獲取(拯救的生命)來描述的,在第二個版本中是以損失(損失的生命)來描述的。這與上述金錢方面的實驗抱有相同的偏見,受試者的判斷在這裡再次受到扭曲,即使所涉及的是人類的生命。

我們在這些情況下會做出糟糕的判斷,因為涉及的因素是非直覺的,我們的思維不願抓住或然性中的現實。這一缺點既影響著個人,也影響著整個社會。選民和選民代表經常因為很差的或然性推理而做出代價昂貴的決定。比如,許多政府行為和在危機時期採用的政策往往因其所帶來的效果而被視為有益的,儘管這些政策經常是無用甚至有害的。

類比推理:到20世紀70年代末,認知心理學家已開始認識到,許多被邏輯學家視為謬誤推理的東西實際上是“自然”或“行得通的”——它們往往不準確,不嚴密,比較直覺,且技術上不成立,但往往行之有效,富於競爭力。

此類思維之一便是類比。只要我們認識到一個難題可與另一個我們所熟悉且知道答案的不同難題進行類比時,我們的思維往往會一下子跳躍進結論。比如,許多人在組裝一件散落的傢俱或機器零件,大家根本不看說明手冊,而是僅憑“感覺”動手——尋找各零件之間的關係,並在不同的傢俱或機器零件之間尋找與他們曾組裝過的東西的類同之處。

類比推理形成於兒童心理發育的晚期。近來一直從事類比思維研究的認知心理學家迪德爾·金特納(Dedre Gentner),分別就雲彩在哪些方面與海綿類同這一問題詢問一些5歲的孩子和成人。孩子們的回答依據是其類似的特點(“都是圓圓的,毛茸茸的”),成人依據的則是其相關的類似點(“都儲水,且都能將水反饋出來”)。

專家推理:許多認知心理學家在紐厄爾和西蒙的工作觸發之下,認為他們的理論有可能通過各個專業領域裡的專家應用到問題求解中去,但結果他們吃驚地發現,這樣行不通。在一個富含知識的領域裡,專家們進行得更多的是向前的求索而不是向後的求索,也很少進行手段-目的分析法,他們的思維經常不是一步一步地向前,而是跳躍式的。他們不是從細節著手,而是察看整體的關係。他們知道哪些範疇或原理涉及在裡面,因而會從上向下著手。對比而言,新手們缺少視點,因而是從下向上工作的,他們會從細節著手,盡量收集足夠多的資料以形成整體的看法。

從20世紀80年代起,心理學家對不同領域的專家推理特點進行了研究。他們請心臟病學、商貿學、化工和法律方面的專家從事問題求解。在分析受試者的思維時,研究人員一再發現,與新手或者智能軟件不同的是,專家們並非採用循序漸進的邏輯搜尋方法,而是經常根據少數事實跳向對問題本質的正確評估,且能很快形成答案。比如,心臟病專家可能根據兩到三條信息而得出某種具體的心臟病的正確診斷,而剛畢業的醫生在遇到同一病案時,往往會問出許多問題,慢慢逼近可能的解答範圍。解釋是:與新手不一樣的是,專家們擁有以概要形式組織和排列的知識,裡面充滿了各種基於經驗的特別捷徑。

第六節 思維是計算機嗎?計算機是思維嗎?

哪怕是在信息處理學說和計算機模擬推理的第一次熱潮之中,也有些更喜歡人力而不是計算機技術的心理學家。因為,一方面,計算機只尋找和檢索所需要的信息,可是,人類卻不需要任何搜尋就能檢索到許多條信息,比如,我們自己的名字,還有我們說出來的大部分話;另一方面,如認知科學家唐納德·諾曼所指出的,如果有人問你說:“查爾斯·狄更斯的電話號碼是多少?”你馬上就知道這是一個愚蠢的問題,可是,一台計算機卻不這樣想,它會到處找這個號碼。

再說,思維知道詞語和其他符號的意義,計算機卻不知道,對於計算機來說,這些都算是貼簽。計算機上的任何東西都不可能與無意識或者無意識裡面發生的事情相提並論。

然而,思維和機器在範疇上是類似的。計算機和人類思維都是“符號系統”——能夠處理、轉變、精確且一般也能操縱各類符號的物理存在。

在整個20世紀70年代,麻省理工學院、卡耐基-默倫大學、斯坦福大學等大學裡部分致力於心理學和計算機事業的科學家狂熱地相信,他們已處於一個巨大突破的前夜,有能力開發思維何以運行及人類思維機器版的理論程序。至80年代初期,這項工作已擴張至幾所大學和一些大公司的實驗室裡。這些程序可執行許多活動,比如下國際象棋,對句子進行語法分析,將基本句子從一種語言翻譯成另一種語言,等等。

狂熱者認為,信息處理解釋思維運行原理的能力無邊無際,人工智能也可無限制地通過執行同一些過程以檢測這些解釋的能力。他們相信,這些程序最終能做得比人類更好。

但不久後一些心理學家失望地感到,計算機只是對思維某些方面的機械模擬,心理過程的計算機模式根本無法匹配。還有另一些人則向計算機編程後能像人類那樣思維這一概念提出了挑戰。他們認為,人工智能根本無法同人類智力相提並論,儘管它也許在計算方面勝人類思維一籌,可它永遠不可能輕鬆或完全無法從事人類思維在平素輕而易舉就能完成的工作。

最重要的差別在於,計算機不能理解它自己正在思考的問題。貝克萊的哲學家約翰·塞爾(John Searle)和休伯特·德萊弗斯(Hubert Dreyfus),還有麻省理工學院的計算機科學家約瑟夫·魏森鮑姆(Joseph Weizenbaum)等人認為,計算機在按編程進行推理時,只會操縱符號,根本不瞭解這些符號的意義或含義。比如,解決渡河問題時,它不知道一隻船、父親和孩子是什麼,“沉船”後意味著什麼,他們在沉下水後又會發生什麼,或這個現實世界裡的其他任何東西。

然而,寫於20世紀70年代和80年代的許多程序的確似在解決現實世界的現象,典型的是“專家系統”。其原理是模擬專家推理過程和利用不同領域專家的知識,從腫瘤到投資,從定位礦石品種到土豆種植,無所不包。到80年代末,這樣的程序中已有百種之多應用於日常的科學實驗室、政府部門和工廠裡。

然而,雖然專家系統遠遠聰明於銀行、航空訂票處及其他場合的計算機,但事實上,它們並不知道自己所處理的現實世界中的信息的意義,跟我們所瞭解的意義完全不同。卡杜塞斯(CADUCEUS)是一個內科咨詢系統,可診斷500種疾病,診斷效果可以說與高級醫療人員相差無幾。但權威教科書《建立專家系統》卻稱它“對所涉及的基本病理的生理學過程一無所知”。在用戶問及羊水診斷是否有用時,醫學診斷程序竟提不出任何反對意見,這位病人是位男士,系統卻無法“意識”到這是一個荒謬的問題。

有關計算機推理最為著名的例子是,在國際象棋比賽中,人工智能程序打敗了世界冠軍。1997年,一個叫作“深藍”的程序打敗了世界上最好的棋手加裡·卡斯帕羅夫(Garry Kasparov)。從某種程度上來說,計算機是靠“蠻力”取勝的,即它每秒鐘可以搜索約2億步棋,而人類每秒鐘只能走一步棋。

在心理學家和其他科學家反對人工智能可以思想這一論斷的眾多意見中,主要有下列幾種:

——人工智能程序,不管其是專家系統型還是更具廣泛推理能力的程序,都沒有“直覺”,都不能感覺自我及自己在這個世界裡所處的位置。這一點嚴重地限制了它們對現實世界的思考能力。

——它們沒有意識。即使根本無法對意識進行定義,但我們卻在經歷著它,而它們卻沒有。因而,它們無法檢驗自己的思想,並因之而改變念頭。它們能夠做出決定,但這些決定完全取決於所輸入進去的數據及其編程。因而,計算機從根本上不同於自由意志。

——它們不能,至少目前不能,直覺地或大致地推理,也無法創造性地進行思想。有些程序的確能夠生成新的辦法以解決一些技術問題,但其只是對現存數據的重新組合。另一些程序能夠寫出詩歌,編出音樂,甚至能畫出油畫,但它們的產品並不能在藝術世界裡留下痕跡。約翰遜博士的經典說法是,它們“就像狗用兩條後腿走路,走得不太好,但你吃驚地發現,它竟然能夠走下去”。

——最後,它們沒有感情,也沒有肉體感覺,而在人類中,所有這些都將深刻地影響、指導且常誤導其思維和決定。

儘管如此,信息處理的比喻和計算機均已在人類推理能力的調查中發揮了至關重要的作用。信息處理模式已經產生了大量的實驗、發現及對以系列方式發生的認知過程的洞見。以信息處理學說為模式的計算機,不管其是否能夠得到驗證,都已成為人類無法估價的實驗室工具。

後來這一領域最了不起的發展是計算機與思維之間關係的變化。一代人之前,計算機似乎只是一種模式,人們可通過它理解推理的思維。現在,這一秩序被反轉過來,會推理的思維才是模式,人們可通過這一模式製作更加聰明的計算機。最近幾年,計算機工程師們一直在研製並行計算機,其線路的連接將多達64000個處理單元,它們可以同時操作,彼此影響。同時,人工智能研究者也在編寫程序,使其能模擬出相當於1000個神經元的小型神經網絡的並行處理。他們的目的是多重的:創造出比串行處理更為聰明的智能程序,編寫出能模擬假設的心理過程的程序,使心理過程可在計算機上進行測試。

第七節 誰是獲勝者?

到目前為止,我們已經跟蹤了認知心理學和認知神經學的革命性發展歷程。如今,這兩個學科同時存在,相互交叉。然而,這種情況能延續多久?會不會有一天一方“吸收”了另一方,成為未來的心理學呢?答案要看哪個學科能對人類的心理過程和行為給出更為科學的解釋。

認知心理學:正如我們前面所看到的,認知心理學在過去60年的時間裡取得了驕人的成績。它擺脫了行為理論嚴重的局限性,重新發現了大腦的奧秘,找出了很多探索大腦“未知過程”的方法,如直覺、學習、記憶、情緒、人格發展、社會行為等。認知心理學家再一次提出了古代哲學家所反覆提出的問題:“我們是如何知道我們所知道的東西?我們的行為為何會是這樣的?”

和其他學科一樣,大量的科學假設以及對實證證據的收集使得認知心理學家可以對當時流行的理論進行大膽的修正,提供了新的數據,提出了新的理論。總的來說,認知心理學一直是一門不斷積累、不斷更新、不斷完善的科學。

認知心理學最大的缺陷在於它無法對大腦中數以億計的神經元是如何變成思想、情緒和有意識的行為這一問題給出足夠的解釋。正如屍檢專家 V.S.拉瑪錢德朗(V.S. Ramachandran)和科學作家桑德拉·布萊克裡(Sandra Blakelee)幾年前所描述的:“人類所有的精神活動(思想、情感、情緒等內心深處的東西)都源自大腦裡面纖細的原生質。很多人對此深感不安。這怎麼可能呢?像意識這樣神秘深奧的東西怎麼可能源自腦殼中的一塊肉呢?”

為了回答這一問題,很多心理學家在認知革命早期就開始跨越了心理學傳統的研究範圍,從激素、遺傳和心理等方面進行研究。正如我們前面所看到的那樣,在過去20多年的時間裡,很多心理學家開始轉向認知神經學的研究方法(尤其是大腦掃瞄技術)以驗證他們的假說。儘管這一點十分可貴,但是,它始終無法解釋無數的神經衝動是如何變成思想和其他心智過程的。

認知神經學:自從大腦掃瞄技術誕生以來,認知神經學在知識進步方面成績斐然,在這一點上,一點也不比認知心理學遜色。認知神經學家從感覺受體到大腦中產生情緒的基因位點追蹤神經細胞通路,發現記憶在大腦中成網狀儲存。他們把自己的研究領域擴大到認知心理學的領域,就大腦對心理意象、注意力、言語、學習、有意識和無意識的行為的作用等傳統心理學研究的領域獲得了大量數據。

所有這一切都給人留下了深刻的印象,而且,可以肯定地說,在此基礎上,神經衝動如何變成思想這一謎底終將解開。不過,現在下結論還為時過早。一本有關神經科學書籍的作者這樣寫道:“在本書中,我們就大腦如何觸發思維進行了探索。” 說到“探索”,總會給人這樣一種感覺,那就是,迄今為止尚無法完全解釋“突觸事件”是如何變成“心理事件”的。我曾問過賓夕法尼亞大學認知神經學中心主任瑪莎·法拉,這一問題是否和描述水電波類似。她笑著回答:“流體力學獨立於分子物理學。然而,要解開認知這一謎團,離開神經功能顯然也是不行的。”

因此,一個非常簡單的心理過程(如從記憶中提取一個單詞)不能跟數百萬神經元放電和相應的數十億的突觸傳遞等同起來,然而,其放電和傳遞的模式或結構是一樣的。諸如言語、記憶搜索和推理等心理現象不適宜於神經活動法則,而屬於認知心理學的範疇。《認知》雜誌早期的“標誌”就是一個很好的例子。

圖34是一張墨水分子圖,沒有什麼實際意義。在高一級的層面上,分子組成了字母。字母本身沒有意義,但是,結合到一起構成了“認知”這個單詞。不過,還沒算完。儘管該圖案看上去是立體的,和真的一樣,然而,在現實生活中卻並不存在。這種相互矛盾的幻象是一個心理現象。如果可能,不妨用墨水分子、字母或者視覺皮質神經元能量爆發等因素加以解釋。無論能否通過神經術語對“心理事件”(即心理活動) 做出充分的、令人滿意的解釋,我們都應該說認知心理學和認知神經學革命都非常成功,二者相互交叉,相互依賴。

圖 34 不同等級的事實:分子、字母、單詞、不可思議的物質

至於本節的小標題“誰是獲勝者”,現在看來,似乎還難分勝負。