第一節 有趣的問題

鰷魚幾乎談不上有什麼大腦,卻能看見物體(或多或少);還有螞蟻,儘管它的整個神經系統僅包含數百個神經元,它也能看到物體。由此看來,視知覺只是一種生理功能,它雖可影響到許多心理過程,自身卻不屬於任何一種心理過程。

然而,許多世紀以來,哲學家和心理學家大多認為,知覺基本上是一種心理功能,是思維與外在現實之間的聯結。儘管哲學家們2500年以來都考慮過知覺的問題,生理學家和心理學家也在最近的400年裡反覆地研究著它,但某些最有趣的問題仍然懸而未決。

大家都在考慮一個由古希臘哲學家首次提出的問題:外在世界的圖像是如何進入內在感覺的?

柏拉圖認為,眼睛活躍地發出某種可接觸物體的探尋,可以說是從視覺上接觸物體。德謨克里特不同意這一說法,他認為每個物體不斷地將其同等性印證在空氣的原子中,然後在眼睛裡重新構造這種同等性,並將之傳送至思維。

1604年,德國天文學家開普勒(Kepler)在視力的理解上又產生一次飛躍。開普勒時代剛剛出現的光學和光學儀器的發展使他得以看出,眼睛前部的晶體(眼球)是一個透鏡,它可以彎曲來自物體的光線,在眼睛內如篩子般的視網膜上形成有關物體的圖像,再由神經脈衝將該圖像傳遞至大腦皮層。

自此之後,眼睛是某種相機這一看法開始流傳,然而,儘管它在某些方面符合事實,卻在許多其他方面與事實完全不合。拉爾夫·N.哈伯(Ralph N. Haber)長期以來一直是感知研究方面的領袖人物,他將這一看法稱為“心理學上最有潛力卻又最易誤導的一個比喻”,是無數“傷害”的源頭。

都有什麼傷害呢?

其一是,在相機裡,由透鏡形成的圖像是倒置的。1625年,天文學家克裡斯朵夫·申納(Christophe Scheiner)證明,眼睛的原理也是這樣的。他小心地剝開牛眼後部的包層,在其半透明的視網膜上,不管它瞄向什麼,都能看到其倒置的影印。然而,如果我們能夠看到視網膜上形成的圖像,為什麼看不到一個倒置的世界呢?這個問題困擾心理學家達300年之久。

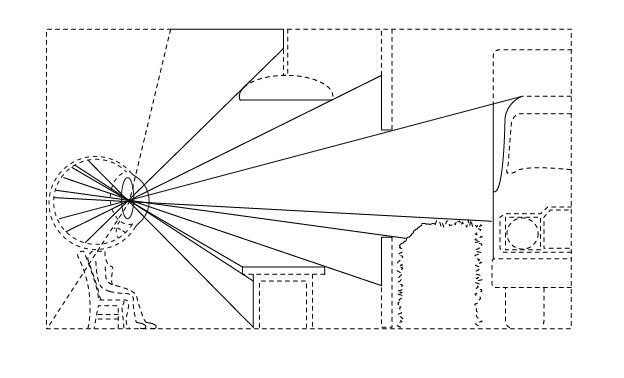

其二是,隨著攝影技術的出現,將眼睛看作相機的比喻所引起的麻煩更加明顯。相機要生成一個清晰的圖像,必須在曝光時抓牢它。如果是拍活動電影,則其快門在1秒鐘內必須快速開合多次。眼睛卻是不停地前後移動,即使其緊盯某件東西,情況也是如此,但眼睛從不會看到模糊的影像。儘管我們意識不到,而且一般也體驗不到這些移動,卻可通過非常簡單的辦法看到它們。我們可盯著下圖中心的黑點看約20秒,然後快速地將眼睛移開並盯著白點。你會看到由黑色線條構成的一個錯覺圖案在前後波動。這些黑色的線條是一種余象,其成因是,白色線條落在視網膜接收器上約20秒,造成暫時的疲勞所致。波動的原因就是本章所論的永不停息的移動。

圖 18 感知持續的眼部移動的測試模型

這一演示的意義是,在某種程度上眼球可能像是某種相機,但察看事物的原理與拍照完全不同。

第二個有趣的問題:我們所看到的物體真的在那裡嗎?進而推論:這個物體是我們所看到的樣子嗎?民間的說法是,我們看到什麼,什麼就存在,我們看到的是真實存在的忠實反映。我們看到眼前有扇門,伸手摸門把手,門把手就在我們認為它所在的地方,也做出我們期望它所做出的反應(打開)。我們在椅子上彎下身子,椅子就真實而結實地存在,就像它看上去的樣子。我們叉一塊臘腸放進嘴裡,它就具有臘腸的豐美、肉感和汁液感,就跟我們所預料的一樣。常識和哲學認為,知覺就是與現實的接觸。只有少數人物,如貝克萊大主教,提出過一些質疑,認為在我們之外還存在一個世界,它只對我們的知覺做出反應。

然而,儘管我們中的絕大多數都理性地假定知覺是真實的,我們卻經常體驗到某些我們明知是誤導性或錯誤的東西。遠在地平線上的月亮看上去碩大無比,我們都知道,當月亮處於頭頂時,它並不會改變其大小,但我們無法使它看上去跟處在地平線上時一樣大。我們緊盯著一根明亮的線條,扭頭時會看到一個余象——這是知覺,但它並不是存在於我們之外的任何東西。我們在夢中看到一些人,一些地方,還看到一些並不存在於我們面前的行為。它們看上去就在身邊,可也許根本就不存在。

在過去和眼前這個世紀裡,心理學家還研究過許多錯覺。如下圖中:

圖 19 哪一幅畫面的中間部分更暗一些?錯!

兩個圓中間的灰度區看上去彼此不同,實際上其灰度是一樣的。可在一張紙上剪下一個小孔,將小孔對著其中一個灰區,然後再對著另一個灰區,這樣就可確定其灰度是否存在差別。思維,或至少大腦的皮質層是以對比度,而不是絕對密度,來判斷其亮度的。我們所看到的東西並不一定是真實存在的。

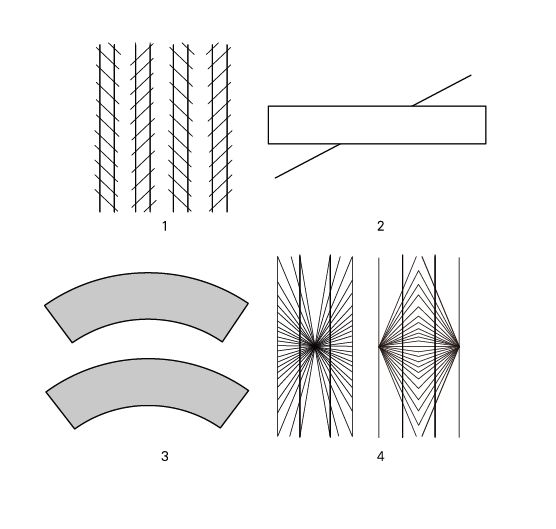

另外幾個經典例子,每個都以其發明人的名字進行命名:1是澤耳納圖;2是坡根多夫圖;3是傑士托羅圖;4是赫林圖。

圖 20 四種經典視錯覺

圖20中,第一幅圖中的豎線是彼此平行的,但眼睛看到的並不是這樣(可用尺子量);第二幅圖中的斜線是彼此對齊的,根本沒有產生偏移;第三幅圖中的兩個彎塊同樣大小;第四幅圖中的加粗黑線是筆直的。

另一組錯覺是由模糊的圖形構成的,我們可將其看作兩個不同事物間的任何一種。這裡是兩個例子:

圖 21 兩種可轉換的圖形

在圖21的1中,你可以看到熟悉的納卡爾箱,好像你是在俯瞰它,x角離你最近;也可以抬頭看它,這時,y 角離你最近。在2中,你可看到提手緊貼在籃子裡面的兩面白壁上,也可將其看作是緊貼在黑壁上。

最後,在圖22中,好像有一個比周圍的地方白得多的三角形。

圖 22 並不存在的三角形

正是你創造了這個三角形及其亮度。其實並不存在這樣一個三角形,且該三角形存在地方的紙似乎也並不比周圍其他地方的更白。

下面我們將對這些錯覺進行解釋。眼下,我們關心的是,人類的知覺並不是一個簡單的生理過程(將外在刺激轉移至中樞神經裡去),而是一種更高級的精神過程,涉及使光感神經傳遞的脈衝信息產生意義。至少說,許多知覺研究者現在這麼認為,儘管仍有人堅持認為知覺並沒有利用更高級的精神過程。

第三個有趣的問題——艾德溫·波林在其里程碑式的作品《實驗心理學史》中稱這一問題為“第一視覺疑團”——我們有兩隻眼睛,可看到的事物卻不是雙重的。蓋侖早就正確地假設說,這種現象可能是因為,兩隻眼睛裡的神經細胞同時到達同一個腦區。但他僅答對了一半。除較遠處的物體之外,兩個視網膜所接收的所有物體的圖像均有不同,只需兩隻眼睛輪流觀察近處物體就可輕易將之證明(每隻眼睛看到的物體一側肯定要多於另一側,且物體與周圍背景中事物的相互關係也存在不一致的地方)。那麼,當這些並不相同的圖像在大腦裡重合時,結果為什麼不會模糊呢?

知覺研究者的回答是,不同圖像的“重合”可在視皮層中得出一個三維圖像。他們甚至精確地指出了一些特別細胞,這些細胞是皮層中由雙眼差異所激發出來的。但這些細胞,或其他將信息輸入裡面的細胞,如何將不同的圖像重組起來並形成一個三維圖像,目前仍是個謎團。利用現代技術,研究人員已經能識別複雜的神經衝動及其傳導原理。可以肯定地說,這些衝動分為30個路徑,傳遞到視覺皮層區域,對模式、地點、顏色等進行識別。之後,這些數據和其他數據通過大腦的視覺系統統一協調,形成了一個單一的圖像。

另一個有趣的也是最令人困惑的問題是,視網膜上的圖像是如何映照在大腦裡的?大腦裡並沒有可供投射影像的屏幕,進入大腦裡的數據流又是如何被看見的呢?而且,如果圖像是以某種方式投射到該屏幕上,或投射到大腦裡的其他什麼地方,是誰或什麼東西看到它呢?這一問題又使人想起一個古老的說法,即存在著一個侏儒或小矮人——思維裡的“我”——是他在感知到達大腦皮層裡面的所有信息。然而,如果有這麼個侏儒在察看圖像,它又是用什麼東西察看呢?也是某種類似於眼睛的東西嗎?那麼,察看到達侏儒視覺中的信息的又是誰或什麼東西呢?等等。

與這個謎團緊密聯繫的是視覺記憶問題。每個成人都在他或她的大腦裡儲存了大量圖像:熟悉的面孔、房子、樹木、草葉、雲朵、睡過的床等。我們對這些東西甚至只瀏覽一眼,就可以某種方式將其記錄下來。我們雖不能把所有這些一下子調入大腦,卻可以在第二次看到它時通過記憶將其辨認出來。1973年,非常有耐心的加拿大心理學家萊昂內爾·斯坦丁(Lionel Standing)讓志願者觀看10000多張不同題材的快照,他顯示照片的速度為每天2000張,一連進行5天。後來,當他將這些照片混在其他新照片裡讓受試者觀看時,他們能從中識別出約2/3已看過的照片。他們在什麼地方存儲這些僅掠過一眼的圖像,又是以什麼形式存儲的呢?第二次看見圖片時,他們又是如何在記憶裡找出這個圖像,並將其與新進來的其他圖像進行比較的呢?肯定不是將已存儲信息投射在大腦屏幕上,因為根本不存在這樣一個屏幕。而且,不管以什麼方式顯示,裡面的東西既會觀看存儲下來的圖像,又會審察新進來的圖像——啊!又是這個令人頭疼的小矮人。

過去20年的研究為我們提供了線索,這是從對大腦受損的中風病人的研究中得出來的。例如,讓一名女性對香蕉進行描述的時候,她說,香蕉是一種水果,產自南方。然而,至於顏色,她卻忘得一乾二淨。後來科學家發現,圖像的所有元素(形狀、顏色、紋理等),都分別存放於大腦的不同區域。

這些只不過是有關視知覺神秘現象的少數幾例。也許,在心理學中還沒有哪個領域曾產生出如此之多的數據,卻又給出少之又少的確定答案。

第二節 看待“看”的風格

亙古以來,哲學家一直爭吵不休,爭吵的焦點在於,使看到的物體產生意義的智能是與生俱來的呢(康德學派或先天論者的觀點),還是後天經驗對看到事物的解釋(洛克或實驗論者的觀點)?到今天為止,這些爭辯仍沒有消解。

如我們所知,洛克、貝克萊及其他哲學家和心理學家有時會提出幻想的測試個案,以期最終解決這一問題:一個天生盲人經過手術或其他干預後突然復明。在不觸摸其正在看著的物體時,他能否知道該物體是立方體而不是球體,是狗而不是老鼠呢?或者,除非他學過該物體的真實含義,否則,他的知覺是否毫無意義呢?此人的經驗將是解決整個問題的關鍵。

近幾個世紀以來,的確有這樣的例子。被報道得最為詳盡的是一位英國人,他先天患白底角膜,20世紀60年代早期,在52歲時,他終於得見天日。英國心理學家和知覺專家理查德·L.格雷戈裡(Richard L. Gregory)稱他為S.B.先生,對他進行了仔細研究。S.B.非常活躍,也很聰明,已完全適應了盲人生活:精通布萊葉盲文,善於使用工具製造物件,經常甩掉白色導盲桿進行散步,即使撞在其他東西上也樂此不疲,還讓朋友扶著肩膀騎自行車。

S.B.進入中年之後,角膜移植已成為可能,於是,他也去進行手術。按照格雷戈裡的報告,當繃帶從其眼睛上取下時,他聽到的是外科醫生的說話聲,並朝他轉身,希望能看到一張臉,結果是一片模糊。

然而,經驗很快使其知覺清晰起來:在短短的幾天時間內,他已能看清許多面孔,不用扶牆就可順著醫院的走道散步,還知道窗外一掠而過的東西是小汽車和大卡車。然而,空間知覺對他來說則較為困難。有一陣子,如果雙手抓住窗台,他還以為從窗前到地面的距離用腳趾即可夠到,而實際上,該距離有其10倍之多。

S.B.很快就能一眼辨出此前通過觸摸才能瞭解的物體,比如玩具。但對於從未摸過的物體,除非有人告訴他是什麼,或發現是什麼,否則,他就會覺得非常神秘。格雷戈裡和同事帶他去倫敦,他在那裡能辨認出動物園裡的大部分動物,因為他曾養過貓和狗,還知道其他動物與貓、狗有何不同。在一家科學博物館裡,S.B.看到一架車床——他一直想使用的工具——卻根本看不出它是什麼。後來,他閉上眼睛用手撫摸,睜開眼後看著它說:“只要我摸過它,就能看見它。”

有趣的是,當格雷戈裡讓S.B.觀察錯覺時,他卻受不到錯覺的誤導。比如,他無法將赫林圖形錯覺中的直線看成曲線,也未能將澤耳納的平行線看成偏斜線。顯然,這些錯覺取決於人們已學到的具有視覺意義的提示,通過錯覺中其他線條所給定的提示對S.B.來說沒有任何意義。

從這一例子中,人們可以得出的結論是令人失望和混淆的,一些證據偏向於先天論,另一些又偏向於經驗論。另外,這一案例非常混雜:S.B.經歷過大半輩子的感覺經驗和學習過程,通過它們,他能解釋自己的第一次視知覺,因而他的故事無法顯示在經驗之前,思維做好了多大程度上理解視知覺的準備。這一問題也無法通過嬰兒的智力發育進行回答,因為嬰兒知覺能力在任何時期的發育,在多大程度上取決於先天成熟,或在多大程度上取決於後天經驗,至今尚無定論。只有剝奪嬰兒的知覺和其他感官經驗之後,這種無法進行的實驗才能將它們彼此分開,並測出其相對影響。

使事情更糟的是另一個問題:知覺是生理功能呢還是心理功能?

為了回答這一問題,生理學家和心理學家都進行了一些嘗試。生理學家們逐漸發現了視覺功能存在於視皮層,而一些心理學家們則進行了有趣的錯覺研究。1951年,奧地利心理學家依沃·科勒爾(Ivo Kohler)說服志願者花費50天的時間用稜鏡眼罩觀察世界。這種眼罩可使他們的視野向右偏轉10度左右,並使垂直線稍有彎曲。他的受試者在開始幾天裡感到世界很不穩定,走路和做事非常困難,但在1周至10天之後,他們都能正常地看待大部分東西。幾周之後,一位志願者甚至可以溜冰了。他們在取下眼罩後感到方向不明,但很快就能恢復正常視力。

其他心理學家更是恢復了長期以來一直受到冷落的錯覺研究。到20世紀50年代,錯覺研究又成為風靡一時的研究項目。圖22中最為顯眼的主觀三角形是1950年由意大利心理學家吉坦羅·堪尼薩(Gaetano Kanizsa)發明的,是諸多新式錯覺圖像中用以調查視覺心理過程的其中一個。人們還使用一種特別的錯覺以探索心理對歧義圖像的解釋。圖23這個經典圖案是1930年由波林發明的,人們可根據自己的意願審視它,可將之視作一個朝觀察者稍稍側臉的老巫婆,也可將之視作一個將臉稍稍扭開去的少婦。

圖 23 這個女人屬於何種類型,完全取決於你怎麼去看

英國心理學家斯圖爾特·安斯迪斯(Stuart Anstis)認為,人們在模稜兩可或在諸如魯賓瓶之類背景反向的圖案上看出兩種意義不同的圖像的能力,無法用任何已知的生理機械理論來解釋,因為它是更高級知覺過程的結果。(一些知覺研究者將這種反向效果歸結為神經飽和——視網膜對一種圖像感到疲勞,因而用另一種圖像替代原來的圖像。但這種說法無法解釋我們為何可在兩種圖像之間自由轉換。)

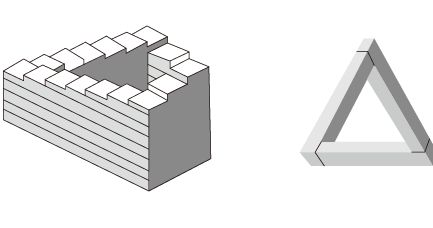

同理,思維甚至能夠接受20世紀40年代和50年代由一些知覺心理學家發明的“不可能的事物”,並因此而感到驚訝。圖24是兩個經典例子:

圖 24 兩種“不可能的事物”

認為這樣一個圖片是物體,並對該圖片中的提示進行解釋,但同時又認為它在現實世界裡是不可能存在的,是思維,而不是視網膜、視覺神經,更不是神經皮層的某些特殊細胞。

心理設定,或人們對可能看到的物體的預期,是該項研究的另一課題。知覺研究人員從認知的角度對視覺識別過程進行了描述,對所採集的數據進行“自下而上/自上而下”的處理。處理過程中,大腦把點點滴滴的信息“組裝起來”,實現高層次的認知,取得高層次的意義。經典的例子是圖25每個單詞的中間一個字母。

其實,如何觀察“看”這一動作的兩種風格,即生理學和認知法,表面上彼此對立,實際上卻集中於同一現象的不同方面。下面我們就來談一談這些現象。

圖 25

第三節 看見形狀

我們是如何看見物體外形的?這個問題好像非常荒謬——我們怎能看不見事物?可我們對外形的知覺不是自動的,也不是全部正確的。我們在晚上看到黑暗中一個陰影般的物體,但無法斷定它是一片樹叢還是蟄伏著的一個人。我們看到一個簽得十分潦草的簽名,也無法斷定其究竟是以C、G還是O開頭。我們經過長途飛行後疲憊地走出機場,看到空蕩蕩的停車場裡停放著自己的車子,於是急切地朝它走去,可到跟前時才發現,原來是輛跟自己車子差不多的車子。我們非常喜歡拼圖遊戲,因為我們覺得它具有挑戰性。將最後一塊拼圖拼裝上去時,你將獲得一種成就感。

就外形知覺所進行的研究,旨在辨認一些既是神經學,又具有認知意義的機械原理。但這些知覺只是結果,不是過程。思維通過什麼步驟得以看到這些東西呢?將我們所看到的熟悉但不完整的表格填滿是一回事,但要確定通過哪些具體辦法做到這一點,卻是另一回事。近來的許多研究細緻入微地探索了視覺信息的認知過程,並對其中一些進行了確認。下面舉出幾例:

——對主觀輪廓現象的研究(如前所述及圖的錯覺三角形)表明,我們對該三角形的周邊的想像,部分是通過聯想(該三角使我們聯想到以前所見過的某些三角形),部分是通過提示,即經驗告訴我們要加以彌補的地方(一個物體擋住我們看見另一物體的視線)。知覺研究者斯坦利·科倫(Stanley Coren)在1972年進行的一項研究中指出,圓圈和已經存在的三角形的間隔表明,某些其他東西——錯覺三角形——被擋在視線之外了。由於明顯的插入,思維得以“看見”想像的三角形。

——有些實驗探索了我們如何辨認正在尋找的物體的外形,特別是當這一物體丟失在其他具有外形的物體裡時。一個重要的過程是“特質檢測”,即有意識地尋找具有某個特定外形的而且已知和可辨識的元素,以從類似物體中將其區分出來。在下面兩欄字母中,各有一個Z字母。如果用秒錶計時,看在哪一欄能更快地找到Z字母,你會發現,在第二欄裡做到這一點要快一些。

XEIMWV ODRUQC

XIEWMV QCURDO

VXIEWM OQCURD

MVXIEW DOQCUR

WMVXIE RDOQCU

EQMVXI URDOQC

IEQMVX CURDOQ

XIEMWV QUCRDO

WVZXIE DOZQUC

MVXIEW DOQUCR

WMVXIE RDOQUC

將Z從記憶裡找出與我們正在尋找的東西相比較,這一任務在執行時,如果Z藏在圓形字母中,要比它藏在與Z本身類似的由直線和角所構成的字母中更容易尋找一些,找起來也快得多,因為在後一種情況下,我們得對細節進行區別。

——1954年,俄勒岡大學的弗雷德·阿特尼夫(Fred Attneave)請一些受試者用10個點表示一些圖形,他們傾向於把這些點安放在一些使輪廓的方向轉變得最明顯的地方。阿特尼夫的結論是,我們辨認模式的方法是通過對其“變化點”的分析進行的。他還畫出一些從現實的實物中大大簡化了的圖案,即從一個變化點至另一個變化點畫出直線。儘管這一做法使曲線變成了直線,但圖形還是能夠立即辨認,如在圖26中:

圖 26 不存在曲線,但人們仍將其看作一個彎曲的物體

——從事視覺錯誤研究的人員發現,如果要受試者長時間盯著某個假象看或者讓他們的目光在這個假象上掃來掃去,那麼,假象蒙蔽人們眼睛的力量將慢慢消失。即便假象中的一些跡象會誤導大腦,但是,細心尋找終會從中發現真實的東西。

——在20世紀50年代末和60年代初,後來成為知覺研究領袖人物的心理學家歐文·羅克給受試者觀看一個傾斜45度的方框,然後問他們,它看上去像個什麼,他們說像顆鑽石。然後,他讓受試者也傾斜45度,使圖像在他們的視網膜上呈方框圖形。實驗在同一間屋子裡進行,在屋子的參照下,他們知道什麼地方受到了傾斜。這兩個信息來源經過大腦處理以後,使他們仍將方框看成一塊鑽石。這個簡單的實驗極大地影響了羅克對知覺的認識,使他得出結論,知覺現象必須在心理學視點上進行分析,在神經生理學的水平上做這一工作顯然是不成熟的。

自20世紀40年代至今,神經生理學家已在視知覺研究方面取得了大量發現,這些發現對認知學家來說也具有重大的意義。早在20世紀30年代,他們就已能記錄小組神經細胞的電活動,到40年代,實驗室研究者完善了裝有電極的玻璃探針,其精細度——頂端細如髮絲,直徑僅為1/1000厘米——使其可以插入視網膜的單個細胞、膝狀關節或插入經局部麻醉的貓或猴子的視皮層裡。這種儀器使研究者得以觀察在給動物照光或進行其他顯示時單個細胞的電子釋放情況。

這種技術給外形知覺帶來了歷史性的發現。20世紀50年代末,哈佛醫學院兩位極其聰明的神經生理學家大衛·胡貝爾(David Hubel)和托恩斯頓·威塞爾(Torsten Wiesel)測試出貓的視皮層細胞反應。他們把微電極埋在了貓的視皮層細胞裡,研究者將貓用帶子束縛妥當,再在屏幕上打出一束光線或一些光柵或其他圖形。貓頭被固定在一定的方位,研究者可從中探知視網膜上的哪一部分可以接收到圖像的信息,並將之與被刺進的皮層區域進行連接。通過放大器和揚聲器,他們可聽到細胞啟動的聲音。安靜時,細胞每秒只發出幾聲“噗噗”,但當受到刺激時,它會以每秒50或100聲“噗噗”連續爆響。

由於視網膜和皮層的結構比較複雜,研究人員要費盡心機才能發現什麼地方的哪些細胞對來自視網膜不同區域的信息產生反應。1958年的一天,這項令人極為痛苦的精細工作終於得出了令人驚訝和半是偶然的結論。胡貝爾發現:細胞對一個橫向的線或邊產生強烈反應,但對點、斜線或豎線的反應則非常微弱,或根本不起反應。

胡貝爾和威塞爾(及其他研究人員)繼續證明,其他細胞對某些處在一定角度上的線條或對垂線或對直角或對明顯的邊際產生特別反應(在這裡,物體與其周圍的東西呈現對比)。顯然,視皮層的細胞是非常專業化的,它們只對視網膜上圖像的某些特定細節產生反應。這項研究及其他一些相關發現使胡貝爾和威塞爾獲得了1981年的諾貝爾獎。

無論如何,胡貝爾和威塞爾的線條識別細胞理論是千真萬確的。有趣的是,這種現象儘管是生理上的,可部分卻是後天學習的結果。在1970年進行的一項實驗中,將一窩貓放在一個豎直的籠子裡圈養,裡面滿是豎條,不讓它們看見一根橫條。5個月後,在對它們進行視力測試時,它們無法看見橫條或橫向的物體。神經學的解釋是,對橫向線條做出反應的皮層細胞在小貓的早年生活階段已停止發育。同樣,在城市長大的人在童年早期看見豎線和橫線的機會要多一些,而看見其他方向線條的機會則相應少些,因而,他們對前者的反應更為靈敏。一個研究小組對一組在城市裡長大的大學生和一組在傳統的帳篷和房屋裡長大、很少看見橫向和豎向線條的克裡印第安人進行測試,結果發現,在城市長大的大學生表現出了較強的斜線效應,克裡印第安人則沒有。固定不變地看著下面這個圖案的中心,也可體驗你視網膜上豎直、橫向和斜向檢測器細胞的專業性。

圖 27 使視網膜上的線條檢測細胞產生混亂的圖案

你看到的旋轉和抖動,也許是因為,當你看著中心時,不同角度的光線靠得很近,眼睛不斷的移動使視網膜上的圖像從一種角度的線條跳到另一根線條上,從而發出一大堆信號,使專業化的、有方向性的敏感皮層接收器產生了混亂。

微電極法使神經生理學家能夠解釋視皮層的建築——神經元,呈豎向排列,一欄裡約有100個,且分有層次,一層層地穿過各欄——並能測量視皮層裡每一部分的神經元對廣泛刺激的反應。其結果是,人們得出了視皮層各個不同部分不同細胞的詳細分佈圖,以及它們如何區分各種外形、亮度、色彩、運動、深度等所提示出來的線索。極為複雜的神經元對神經元、神經欄對神經欄的突觸連接,將所有細胞的反應連接起來,從而為大腦提供視網膜上的圖像這樣一個複雜的編碼信息。

然而,這一集中起來的信息在何地及如何讓思維“看見”,這一點人們尚是未知。不過,認知型知覺研究可明顯看出,視覺皮層專業化的反應並不是終極產品,至少在人類中不是。在錯覺三角形的例子中,是觀察者的思維,而不是其皮層細胞,提供了這個圖像中所缺少的部分。其他不完整或降級圖像也是這樣,觀察者有意識地喚起較高級的心理過程,填入缺損的部分,然後得以看到一個根本不存在的東西。譬如下面的例子:

圖 28 一幅降級圖案,它是什麼?

開始時,大部分人會將這一圖案看作一堆排列著的毫無意義的黑塊。呈反向的白色部分和裡面藏著的字是如何看出來的,這一點尚不清楚。然而,一旦看出,思維幾乎再也無法將之認定為一堆毫無意義的黑塊。

第四節 看見運動

將眼睛視作照相機,這一比喻的意思是,我們是以快門的方式觀察事物的,但我們的視覺經驗是一種不間斷運動的體驗。的確,通過環境和環境中移動的物體來感知我們的運動,這是觀察中最為重要的一個方面。沒有運動知覺的視力幾乎毫無價值,也許比沒有視力還要糟糕。這一點可從1983年《大腦》期刊上所報道的一例罕見的個案中看出。

病人是位婦女,患有嚴重的頭疼、眩暈、噁心等症狀,更嚴重的是她失去了運動感。腦電圖和其他體檢顯示,在她主要視覺接受區域之外的大腦皮層裡,有一部分受到損傷,而這一區域是主司運動感覺的。報告摘抄如下:

(她)失去了所有的三維運動視覺。比如,她無法倒茶和咖啡,因為這些液體看上去像結了冰一樣,或就像一個冰塊。另外,她也掌握不住倒水的時間,因為水快要倒滿時,她無法感受杯子(或壺)裡的運動……在有人走動的屋子裡,她感到很不安全,很不舒服,只好很快地離開房間,因為“人們很快地走到這裡或那裡,可我看不見他們的移動”……她不敢穿過街道,因為她無法判斷車輛的速度,但她可輕鬆地看到汽車本身。“當我首先看到車輛時,它好像在很遠的地方。然而,當我準備穿過街道時,汽車一下子便出現在眼前。”

在過去的半個世紀裡,對運動知覺的許多研究主要是處理外部的變量,移動物體的大小、速度、位置和其他特點如何影響其在我們視覺裡的存在方式。這些研究與心理物理學不分上下——獲取某些客觀數據,對經驗的內在過程卻隻字不提。儘管如此,它還是提供了這些過程的重要提示,即先天的神經過程與後天的認知過程。

關於先天低水平過程的典型發現是,研究者在嬰兒面前把一個陰影或盒子狀的圖像打在屏幕上,然後讓陰影或圖像快速擴張,當圖像擴大時,嬰兒朝後靠一靠,好像要避免被撞上一樣。這個反應絕對不是經驗的作用,一個從未被快速接近的物體撞上的新生兒會以這種方式做出反應,就跟許多沒有經驗和新生的動物一樣。這種對“快速放大”的物體所做出的避開姿勢,顯然是一種保護性的反射,是通過進化傳承下來的。一個快速接近我們的物體的視覺圖像便可觸發迴避的行為,因而不涉及任何更高的精神過程。

關於後天高水平過程的典型發現是,1974年,心理學家戴維·李(David Lee)和埃裡克·阿倫森(Eric Aronson)搭建了一個沒有地板的房間,它可在一塊不能移動的地板上從這裡或那裡溜移過去。他們將一個13個月至16個月大的、剛學會走路的嬰兒放在裡面,然後悄悄地將這個房間朝嬰兒面對的方向溜移過去,也就是說,從孩子面前溜走,孩子會向前撲或跌倒,如果將房間朝另外一個方向溜過去,孩子會朝後跌倒。解釋是,當牆壁移走時,孩子感到自己好像在向後倒,因而自動地通過向前撲倒而加以補償。反過來亦如此。

這些及其他一些富有成果的移動知覺研究,使長期以來視眼睛為照相機的觀點更加無法自圓其說。眼睛的屏幕不是感光劑,在它上面移動的圖像並不是以靜物的形式被清晰捕獲。反之,視網膜是種由上百萬個接收器構成的龐大組織,當受到刺激時,任何一個接收器每秒鐘便要啟動多次。當圖像在視網膜上通過時,從一連串接收器上產生的連續脈衝流便一直進入視覺皮層。沒有模糊不清的地方,因為這一系統生成的並不是一連串的靜止物,而是一條不間斷的、不斷變化著的信息流。

30年前所出現的一項關於移動知覺的戲劇性發現是,視網膜和視覺皮層裡的某些神經元會對移動產生反應,而其他神經元卻不會,移動的檢測從單細胞水平展開。這種古老的進化性發展有助於一些獵物擺脫被吃掉的命運,也有助於捕食者發現並抓住獵物。一隻青蛙會有效地捕捉任何較小的移動物體,但若只餵它已死的蒼蠅或蟲子,它就會餓死,因為它不認為這些東西是食物。其他許多簡單動物也顯示出類似的行為。青蛙的視網膜和大腦顯然具有一些可對移動(和大小)做出反應的神經元,這種能力具有比視覺意義更大的生存價值。

在20世紀60年代和70年代,胡貝爾和威塞爾等均展示了移動知覺器的存在。他們通過實驗得出,當利用電極法記錄老鼠和猴子的單細胞活動時,視網膜和視覺皮層中的某些細胞,且只有這些細胞,會對移動做出強烈反應。事實上,有些細胞只對一種方向的移動做出反應,另一些則對另一方向的移動做出反應。

其他調查者通過完全不同的方法確證了這一點。1963年,羅伯特·塞庫拉(Robert Sekuler)及其同事通過投射一隻向上移動的柵欄而確定了人類受試者看見物體移動的臨界值(最低速度),然後讓每位受試者穩定地看著移動的物體。幾分鐘後,受試者在柵欄以原來的臨界速度慢慢走動時,再也無法看見它的移動。然而,如果速度提高一倍,他們仍能看見它的移動,且能在更慢的速度上看見它向下移動。結果表明,眼睛裡存在著向上移動的檢測器,不過它們已非常疲倦;也存在著向下移動的檢測器,但它們仍未疲倦。在受試者觀察向下移動的柵欄幾分鐘之後,實驗者得到了以相反方向運動的比較結果。

大多數人都經歷過移動檢測器疲倦的現象,但對它們的神經元基礎毫不知情。如果盯著一道瀑布長時間觀看(或其他連續移動的物體,如生產流水線),然後扭過頭去,我們會看見向相反方向的移動錯覺。以高速對一個方向上的移動做出反應的細胞會暫時疲倦,且不再產生反應,這時,對向另一方向移動產生反應的細胞,卻會不斷地以其正常的低水平保持運行,並以其喜歡的方向臨時產生出移動的感覺。

第五節 看見深度

與實驗室完全不同的是,在大自然中,所有的外形或移動都是三維的。要想理解日常生活中的外形及移動知覺,首先要理解深度知覺。心理學家一向認為,深度知覺是知覺的中心問題,但深度知覺並不是自動和天生的,關於深度知覺的來源主要有兩種分歧。

一種觀點認為,深度知覺是我們將暗示與深度經驗聯繫起來的產物,這一觀點始於洛克和貝克萊。從那時開始,那些聯想-行為主義傳統中的心理學家一直認為,我們在有意無意地將視網膜中二維圖像的暗示與物體離開我們的距離這一經驗聯繫起來,從而產生出三維的暗示。

另外一種觀點認為,感知深度是我們對所看到的事物進行邏輯推理的結果。這一觀點首先由J.S.密爾於1843年提出。在提到知覺時,他說,在我們觀察到的東西中,1/10是觀察,9/10是推理。在19世紀末期,亥姆霍茲進一步細化了這一理論,認為我們是根據視網膜上的二維圖像無意識地推測出三維現實來的。從那時起,前進在認知方向上的心理學家大多認為,知覺(包括深度知覺)部分或大部分是高級心理功能的產物。

不管人們喜歡哪一種說法,對深度的暗示在日常生活中大都為人所熟悉,其在知覺中所扮演的角色也已被數以百計的實驗證明。下面是一些主要線索及幾個代表性的實驗:

——明顯的尺寸:物體越遠,看上去越小。然而,如果我們已經知道它有多大——比如一個人——我們就會從它所顯示的大小上推斷出距離,即使其位於一個毫無特點的平面上,我們從中得不出任何提示。在1951年進行的一項實驗中,一位研究者製作出一些撲克牌,其大小從正常牌的一半到一倍不等,然後在無任何有關距離提示的實驗室條件下請受試者觀看這些牌。受試者認為,一倍大的撲克牌離他們較近,只有一半大小的牌則離他們較遠。其實,所有的牌位於同一個距離。事實上,我們每個人都對月亮產生過“視覺錯覺”,在我們眼裡,在地平線上冉冉升起的月亮遠比在我們頭頂上的月亮要大。對於這種現象最有說服力的解釋是,當月亮離地平線上的物體很近的時候,這些物體會影響人們對尺寸的判斷。當月亮升到空中遠離地面的物體時,人們的判斷也會隨之改變。

——視角:從觀看者角度伸展開去的平行線,比如鐵軌或牆壁的邊角、地板和走道,可與距離結合起來。至於我們在多大程度上受到這些提示的影響,可從圖29中看得清清楚楚。視點坡度使我們認為遠處的圖像和近處的幾乎一樣,而事實上,前者只是後者的1/3大小。

圖 29 雙眼差異對深度的表達

——介入:當一物體被另一物體部分擋住時,我們會意識到,被擋住的物體要遠於遮擋物體。我們遠看城市風景時,可以非常容易地感受到某個遙遠的高層建築的距離,因為較低的建築將高層建築下面的樓層擋住了,但在海上,一個浮動物體的距離卻很難判斷。

——表面的質地——草原、水泥人行道——是不變的,但遠處越來越細的紋路卻是重要的線索,我們可據此看出物體在其表面上的距離。

——與近處的建築物或山崗相比,遠處的看上去平淡而模糊,因為中間隔著大量的空氣。

——運動視差:在移動中,物體彼此之間不斷變化的關係是重要的深度信息,特別是對近處的物體與相對較遠的物體進行對比觀察時。

——聚合與適應:我們在看較近的物體時,眼睛會向內收攏,眼球旁邊的肌肉緊繃起來以形成焦點。看遠處的物體時,眼睛為平行狀,眼球處於放鬆狀態。在判斷10英尺之內物體的距離時,隨之而生的內在感覺是非常重要的線索。

——雙眼差異:看相對較近的物體時,其圖像會落在每隻眼睛的最凹處,也即視網膜的中心,而同樣遠的其他物體的圖像則會落在兩個視網膜相對應的地方。不管物體的遠近,其圖像總是落在視網膜的不同地方,如圖29所示。

兩個視網膜圖像之間的差異通過大腦進行解釋,以指明哪個物體離我們遠些。雙眼差異在800~1900英尺之間的特寫中效果最為明顯。一些知覺理論認為,這是對深度的最重要提示。

前述所有深度提示都可用內在機制或後天學習的行為加以解釋。但深度知覺的天生要素,卻是由另外一些更有說服力的證據加以證明的。

一系列具有歷史意義的實驗指明,深度知覺是本能行為。這些實驗是20世紀50年代和60年代初由康奈爾大學的埃莉諾·吉布森完成的。這一次的合作夥伴是同事理查德·沃爾克(Richard Walk)。吉布森終生害怕崖壁,沃爾克卻在二戰期間讓受訓的傘兵從高台上向下跳,兩人可以說是珠聯璧合,創立出一種“視覺懸崖”,以驗證老鼠對深度知覺的把握是來自先天本領還是來自後天經驗。視覺懸崖是一塊大的玻璃,下面的一半貼著瓦形牆紙,另一半也貼著牆紙,但其位置在幾英尺以下的地方。問題在於,沒有深度經驗的動物——即從未在任何形式的高度上往下跳過的生物——是否自動避開看上去似乎要摔下去的物體。

研究者在黑暗中養雞、鼠和其他動物,不讓它們產生任何的深度經驗,然後將其放在玻璃上的一塊木板上。玻璃的一側顏色較淺,另一側顏色看上去較暗。結果富有戲劇性,動物儘管從未經歷過深度,但總會避開較深的一邊,並在板上顏色較淺的一側跳下木板。

然後,吉布森和沃爾克開始對人類嬰兒加以實驗。吉布森後來回憶道:

我們不能在黑暗中哺育嬰兒,只好等其能自行移動時,將他們對邊緣的躲避當作我們的深度區別指標。結果是,只會爬行的嬰兒的確會避開“很深的”一邊。他們可能在學會爬行之前就已學到了某些東西,但不管是什麼,他們的深度知覺絕不會從外部得到強化,因為父母從未報告說,有嬰兒從某個高度摔下。

每位嬰兒的母親總是站在該裝置的左邊或右邊向孩子打招呼。當嬰兒的母親站在淺色一邊時,嬰兒們幾乎無一例外地立即朝母親爬去;但當她們站在顏色較深的一邊時,27個嬰兒中只有3個敢向她所在的地方爬。

認為深度知覺內置於神經系統的極有說服力的證據,出自1960年的一個不可思議的來源,美國電話電報公司的貝爾實驗所,和一位同樣不可思議的研究員,當時任電視信號發射專家的年輕電氣工程師貝拉·朱萊茨(Bela Julesz)。

朱萊茨剛剛踏入視覺領域,就因為一個突然萌生的念頭而在心理學界大出風頭。他在閱讀實體深度知覺方面的有關書籍時驚訝地發現,實體視覺的整體接受被認為是大腦將一些提示與每隻眼睛圖像裡的外形和深度進行比較的結果。他們認為,這種結果形成了圖像和深度知覺的重合。曾在匈牙利當過雷達工程師的朱萊茨感到,這個說法顯然是錯誤的:

為打破空中偵察的掩飾,人們會通過實體鏡觀察空中圖像(從兩個稍有不同的位置),從而使掩飾起來的目標以極其鮮明的深度跳出來。當然,在現實生活中並不存在理想的掩飾物,但觀察過實體鏡以後,人們可用一隻眼檢測到可從其背景中將一個目標區分出來的微弱提示。因此,我利用剛運到貝爾實驗所的最大計算機即IBM704,來模擬理想的掩飾實體圖像。

這些是由隨機黑白點產生的圖像,如圖30的兩個。如果單獨觀看其中一個圖案,兩個圖案中均沒有深度提示。然而,儘管它們的大部分相同,但中心部分的一個小區仍被計算機處理得稍稍偏向一邊。因此,當人們用一隻眼睛看一個圖像並使這些圖案重合在一起時,這個小區會產生雙眼視差,看上去要從背景中漂浮起來似的。(要看到這個驚人的效果,可用一塊4英吋×4英吋的紙板或一張紙豎直放在面前,並與本頁垂直,這樣做時,每隻眼睛便只能看到其中一幅圖案。看著圖案的一角,過一會兒,兩個圖案會向彼此移動並重合在一起。這時,中心的方塊似乎要從紙頁上騰起約1英吋高。)

圖 30 當這些圖案通過實體鏡方式重合在一起時,中心會向上浮動

這種隨機點構成的立視圖遠不止是逗人好玩的把戲。它證明,實體視覺並不依靠每個視網膜上的提示形成三維特質的體驗。反過來說,大腦可將無意義的圖像重合起來,從而顯示出三維特質中隱藏起來的提示。它不是認知過程,也不是學習如何解釋深度提示的問題,而是一個天生的神經生理過程,發生於視覺皮層的某個特別層面中。一些組織嚴密且相互作用的細胞就是在這裡發生了圖案中點的相關作用,得出重合後的三維效果知覺。

關於深度知覺還有另外一種較現代的理論。膽識過人的怪傑詹姆斯·吉布森(James J.Gibson,1904—1980)將一個世紀以來對深度知覺的研究全盤拋棄,他認為:我們感知深度是“直接”和自動地產生知覺的,我們不需要解釋看到的東西,因為我們看到的就是實際的東西。

吉布森出生在俄亥俄州的一座河邊小鎮,在中西部的不同地方長大成人。他有著一頭卷髮,方臉,長相極帥。畢業於普林斯頓大學,後到史密斯學院任教。吉布森一度對相對傳統的直覺研究著迷。二戰期間,“陸軍航空人員航天心理學計劃”請他參與開發深度知覺測試,以確定誰具有飛行,特別是成功起飛和降落所必備的視覺敏感度。

吉布森認為傳統的深度知覺提示,包括陰影和視點,都沒有價值。在他看來,這些東西全都基於油畫和客廳裡的立體照相機,而不是基於現實中的三維特質;全都基於靜態的圖像,而不是基於移動。對他來說,最為有用也更現實一些的是兩種提示:一是紋理坡度,就像飛行員在接近地面的最後階段所看到的跑道上呈不規則形狀變動的粗糙輪廓;二是動作視點,或一個人在環境中移動時物體之間產生的不斷流動中的關係,包括飛行員在起飛和降落時看到的所有東西。這些提示很快得到接受,至今仍成為深度知覺中以提示為基礎的理論中的一個重要部分。

吉布森的航空人員研究中包含著他日後觀點的精華部分。深度知覺中最為關鍵的機制不是視網膜圖像,而是物體之間相對關係的不斷流動及其在感知者移動環境中的表象。

這一概念後來主宰了吉布森在20世紀50年代和60年代的思想。當時,他在康奈爾大學進行了大規模的研究工作,並對紋理坡度概念進行測試。在一些測試中,他將一些呈發散狀的奶瓶放在觀察者和有紋路的表面;在另一些實驗中,他使觀察者的眼睛擴展開來,以避免過於集中於紋理;他還在其他實驗中,將乒乓球剖成兩半,做成護目鏡,使受試者看到的東西就像一團迷霧一樣,沒有表面,也沒有體積。類似的實驗,加上他對航空人員的研究,使吉布森慢慢拋棄了紋理坡度理論,將觀察者在環境中的移動強調為深度知覺的關鍵。不管移動有多大或多小,它都會給視覺排列帶來變化——從環境抵達眼睛的光線的結構模式,如圖31。

視覺排列包含著從任何角度所看到的信息,這些信息將隨著觀察者的移動而變得無限豐富。即使是頭部的最微小變化也會改變這種排列,會使看見的物體的外形發生變化,從而得出這種或那種物體的光學流動。吉布森漸漸相信,在視覺排列與流動裡存在無限豐富的信息,它們可直接傳遞深度和距離,根本不需要心理計算或根據提示進行推算。

我們回顧了知覺問題的三種探索方法——神經生理學式、認知學式及吉布森式——認為三種共同存在的理論和知識體系彼此並不排斥。以刺激為基礎的神經學方法、以人類思維為基礎的認知方法和以光學流動為基礎的直接方法全都描述了整體現實的不同部分,它們彼此並不衝突,而是互為彌補。

圖 31 視覺排列傳達深度的方式

從這一視點出發,知覺似乎成為心理學知識中一個相對發達的領域,儘管其未解之謎尚有許多。對於這些有趣的問題,還有其他許多妙趣橫生的答案。但這樣的情景在現代心理學的其他研究領域裡也比比皆是。未來是否會產生一個包羅萬象的綜合理論,尚待時日進行證明。同時,我們知道,我們已在知覺問題上走了很遠很遠;我們更知道,等在前面的還有更多的未知。