自從1944年我在戰時安徽省會立煌的安徽學院教授西洋通史開始,時至今日,我在中外各大學做歷史教師,斷斷續續的已經有四十多年了。由於啖飯之需和環境所迫,我幾乎把古今中外的歷史,都一一地在黑板上擦過。個人所知有限,誤人子弟,中外皆有,思之慚汗。但是個人教書卻也因此養成一種比較教學的習慣——喜歡把各種不同的民族史排列起來做比較講解。這種教學方式在歷史科學裡本來就叫作「比較史學」。只是我原本無心,而陰錯陽差地誤入此行,終於逐漸陷入而不能自拔罷了。

通性、特性,必然、偶然

從比較史學的觀點來說,我個人總認為中國人和中國歷史的發展,在世界歷史的範疇之內是有其「通性」的。這也就是說,世界上雖種族各異、立國有別,但在歷史的發展上是具有若干共同規律的。可是我們這個佔有世界人口四分之一的龐大民族,由於種種因素的影響,其發展過程,當然也自有其與眾不同的「特性」。因此我們這部中華民族史的形成,便是在這「通性」與「特性」交互影響之下發展起來的。

再者,在這些發展程序中,其制度更迭之軌跡,以及潮流變易之渠道,更受有「必然因素」與「偶然因素」之干擾。「必然」的發展且往往為「偶然」事件所截堵;而「偶然」的發生,也往往引出「必然」的後果。這種「通性」「特性」、「必然」「偶然」交互影響所造出的史例,在三千年歷史上是數不勝數的,其錯綜複雜的關係,也不是任何形式邏輯上的公式可以概括得了的。

對立統一和挑戰反應

因此,籠統地說起來,當今西方最具影響力的兩位歷史哲學家馬克思和湯因比,都過分注重人類歷史發展上的「通性」和「必然性」,而過分忽略有同樣重要性的「特性」與「偶然性」。以致中國歷史所提供的無數史例,卻成為今日曆史哲學上這兩大宗派的「盲點」。

馬、湯二公都是人類文化史上拔尖的思想家,影響之深遠是不可估量的。我輩何人,敢不自量力亂加批判?其實事有不然。他們這些泰山北斗,在治學上亦有其不可補救的弱點,那就是他二人都是西方白種人,他們的學術思想基本上是從「西方經驗」發展出來的。在近三百年全球學術界都在「歐洲中心主義」(Eurocentrism)的支配之下,他們也就視為當然地把西方歷史發展的「特性」,誤為人類歷史發展的「通性」了。他們對那至少佔有「世界經驗」三分之一甚至一半以上的「中國經驗」所知太少。而近百年來國人在社會科學上比較落伍,沒有能提出充分的學術反證;相反的,留學生們反跟著他們敲鑼打鼓,就益發增強了他們的權威性,甚至變成扳搖不動的真理了。

近三百年來的西方漢學家,的確對研究中國歷史提出了許多新觀點,足使中國歷史學幡然改觀。這一點,我們是絕對要汗顏接受的。但如觸及中國歷史的本質,我們讀破「通鑒」、「四史」、「九通」的中國教書匠也大可不必自卑。古人說:「不讀三通,何以為通人?」漫說馬克思、湯因比,扁擔長的一字,也不認得幾個,就是當今最有成就的漢學大師,又有幾個能算得上是「通人」呢?不做「通人」,搞點小考據無傷,要搞「究天人之際,通古今之變」的漢學,那就力有不逮了。

所以馬、湯二公,要以他們的公式,什麼「對立統一」,什麼「挑戰反應」,加諸西方歷史,則小子何敢言?若要加諸中國歷史,他們就得先讀讀「三通」再說了。因為深入可以淺出,淺入而求深出就要出毛病了。這是客觀條件使然,無關二公之為大思想家、大學者也。

諸葛孔明多麼偉大,但是他在「夜觀天象」上的本領,卻抵不上台北參加「聯考」的中學生。何也?客觀條件使然也。這也就是一位普通歷史教員所以敢在深度學理上搶白一代宗師的道理吧。

中國社會發展沒有五段

但是中華民族史上究竟有哪些「通性」、哪些「特性」呢?

關於這一專題,前不久,我個人不自量力,曾在紐約州立大學奧本尼校本部,做了一次學術講演,講了兩個多小時。那篇講稿太長,此地未便重複,等到有空整理出來,再請諸位詳細指教。這兒權且說個大略。

關於中華民族發展史的通性,大體說來,如馬克思學派所強調的「五段論」(原始公社、奴隸社會、封建制、資本主義、社會主義),在中國歷史上都只能找到一點蛛絲馬跡(只有封建制是例外)。我們教中國通史的教員們,卻無法把這五個階段連成一線。換言之,中國歷史的發展,乃至中國社會的問題,都不是馬克思學說所能概括得了的。

老實說,今日大陸上的問題,就是這項學術誤解的後遺症。學術問題不解決,這個後遺症是要永遠貽害下去的。俗語說:「教拳容易,改拳難。」一錯再錯之後,想改回來,談何容易?

這些都說明,一項學術性的誤解,對國脈民命的影響是多麼嚴重啊!

諸圈交錯和眾圓同心

再說說湯因比的另一公式挑戰和反應吧。我們教歷史的,在傳統中華民族史上,也找不出太多來自自然界,或來自外族的、有生死攸關(所謂「亡社稷」)的「挑戰」。黃河百害、夷狄凶殘,但是它們都不能把漢民族搞成古埃及、古巴比倫或古印度的德拉威(Dravidians)來加以毀滅。

古漢民族,今日已擴展成中華民族了,自始至終就不是個純種的民族(homogeneous race)。和今日英文裡的Americans一樣,所謂

漢人、唐人、大漢子、小漢子、漢兒、胡兒……都是具有相對性的政治和文化的詞彙。「古漢人」較諸「今日美國人」,只是前者比後者要早出兩千多年的民族「大熔爐」(Melting Pot)罷了。漢人的祖先遍佈東亞,甚至中亞、西亞、南亞,也包括石器時代的台灣居民。他的文化幅員之大、活動範圍之廣,在比較史學上,只有西方的印歐語系民族(Indo-European Peoples)差可與之相比。

但是這個以高加索種為主體的印歐語系民族群,和以蒙古種為主體的漢語民族群的歷史發展,卻有彼此絕對相反的程序:前者是四處流竄,愈分愈細,語言文化本是同源,卻遠而愈雜,終於形成當今歐洲斯拉夫、條頓、希臘等無數支派,在西南亞亦有印度、伊朗之別。他們各據專區,各宗其祖,各信其教,各立其國,彼此之間排他性極強,挑戰反應的現象也極其明顯,這也就是湯老教授學說的主旨所在吧。

反觀後者呢?我漢民族的發展卻正好相反。我們守住黃河中游的祖宅,四向翻滾,愈滾愈大。滾到後來,乾脆來他個書同文、車同軌、行同倫,「罷黜百家,獨崇儒術」。大家既同之後,再乾脆拜個把子,你我都做起了「炎黃子孫」。中華民族終於佔據了世界總人口的四分之一,真是欹歟盛哉!

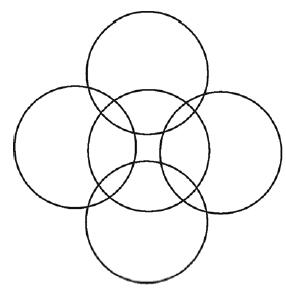

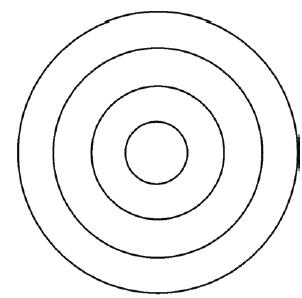

我們如果要把東西這兩大民族群的分合發展來個圖解,則印歐語系的民族群的關係,實是一個諸圈交錯的圖案(見圖甲),而漢語民族群的關係則是眾圓同心(見圖乙)。

圖甲:諸圈交錯

圖乙:眾圓同心

諸圈交錯,在文化上就發生了「挑戰、反應」的競爭,政治上也就一分不合,而致小邦林立。意大利在統一之前,一隻小皮靴上就有十餘小邦,傾軋無已時,斯拉夫、日耳曼亦無不如此。

眾圓同心,在政治上雖亦有「合久必分」的現象,在文化上則始終只有伸縮的問題或發射和吸收的問題。國力興盛,則文化遠播;國力衰微,對外來文明就門戶開放,廣納蠻夷。管你什麼佛教、基督教、伊斯蘭教、祆教,管你什麼科學、民主、共產主義、法西斯主義,我們都可誠懇接受,食而化之。這種傳統中國文明的「容忍精神」,我們搞比較史學的,翻遍世界史籍,可以說只此一家、別無分店了。

喜歡偏激的朋友們或許要說,此阿Q精神耳,與容忍何有?朋友!正是如此嘛。子曰:「其智可及也,其愚不可及也。」「大智若愚。」有智慧的愚,才是人類智慧的最高表現。寬容(不拘任何形式)與精敏,渾厚與厲害,在民族文化的長期發展中,孰利孰弊,還不易遽下定論呢。

一個百川匯海的古文明

丘吉爾有一次也談到中國文化問題,並引了一句中國格言為例,他說:「The sea salts all the water that flows into it.」我還未能找出這句格言的漢語原文,姑譯之曰「天下之水,入海皆鹹」,或是「海納百川,必鹹其水」。這也就是說,任何外來文物制度,一經傳入中國,便如百川匯海,為海水所溶解,就不會再孤立地存在了。就以佛教東傳為例吧,胡適之先生當年就恨得牙癢癢的。他認為中國思想之印度化,是中國文化史上的「大不幸」。可是我這個胡適弟子卻不以為然。我向老師說:「佛學東傳,與其說是中國思想的印度化,倒不如說是印度思想的中國化,印度佛教裡哪有什麼天台宗、華嚴宗呢?甚至禪宗也是不折不扣的中華國貨嘛。」適之先生對這點不但不以為忤,而且甚為嘉許呢。

所以我個人對中國傳統文明還是有信心的,因為它的特點之一,便是能納也能吐:對胃口的,它能「食而化之」,如大乘佛教;不對胃口的,它也很可能「出而哇之」,如近代法西斯主義。

目前西方漢學泰斗費正清先生,每以華人「排外」(antiforeignism)為批評對象。其實費氏所見者,「扶清滅洋」、「打倒列強」表面現象而已,其實若從文化的挑戰和反應的通盤程序來說,則中國文明,寬厚多矣。真正的「排外」,真正的「文化斥拒」(cultural intolerance)和真正的「種族歧視」(apartheid),恐怕「雅利安文明」(Aryan Civilization)要十倍於我孔孟之教也。

轉移時代的十六字真言

以上所述,著重點還是東西兩大主體文明的通性和特性的兩方面,講的只是些抽像的原理原則,未觸及對我們有切身痛癢的現世界的實際問題。談實際問題就要引經據典了,不是三言兩語可以說得清楚的。今再略從具體問題方面,補充數語以就教於群賢。

且從基本制度說起,讓我斗膽把中國「傳統文明」和「現代文明」概括為十六個字:

傳統文明者,「宗法社會,農業經濟」交配之產兒也。

現代文明者,其基礎則為「全民政治,工業經濟」也。

所謂「現代化運動」者,便是從「宗法社會,農業經濟」轉入「全民政治,工業經濟」之發展程序也。這一轉變的本身是現代中國的萬變之源,其他的文物制度、革命、變法,都是附從主流與之俱來的。

「宗法社會,農業經濟」不是什麼「好」制度,但它也未必是什麼「壞」制度,它只是一種「可行的制度」(functional system)而已,並且一行兩千年。所以我們檢討它,應該從具體的「比較史學」入手,不應只注重抽像的「價值論」。

從比較史學上看,在人類歷史上的「前摩登時代」(Pre-Modern Period),還沒有哪一種流行的制度比我們的宗法社會、農業經濟行之更「好」呢。被文藝復興時賢詛咒為「大黑暗時代」(The Dark Age)的中古歐洲,比得上我們唐宋元明的成就嗎?相反的,當他們印歐兄弟正為「大黑暗」所苦時,我們的文物制度,卻正在大放光明呢!

再者,縱使從價值觀念來看,目前這個人慾橫流、道德淪亡的「現代西方」,就遠不如「中古歐洲」的生活樸素純真呢。我的恩師、中古史權威的奧斯汀·晏文斯(Austin P.Evans)教授,就以「現代」不如「中古」而說教終生。其實,歐洲的中古又哪能和中國的中古相提並論呢?筆者本人亦曾向紐約市立大學「中古學部」諸士女說過無數次,說得他們心服口服。

所以五四時代的過激派和目前的憂殤派學人,都只因憤激於時務,乃把中國傳統全部否定。其實年紀大了,心平氣和地把中西傳統比較分析一番,對全盤西化的看法會有所改變的。晚年的胡適之先生便是個突出的例子。

希望在有統一認知的下一代

可是不論在「價值」上變好變壞,歷史是不能「立正」的,且一定要向前走,從現在走向將來;從前八字「宗法社會,農業經濟」,走向後八字「全民政治,工業經濟」——這是個有世界性的歷史規律,它也決定了中國將來的方向。事實上我們中國人向這方向邁進,迂迴曲折,也已走了一百四十餘年了。只是以我們「亞細亞社會」(Asiatic Society)的老底子,走起來逆水行舟,沒有他們西歐北美的毛子運用他們「歐羅巴社會」(European Society)的老底子順流而下那樣通順就是了。關於這一點,筆者曾有專文論述之,不再贅敘。

總之,在這方面我們最後必能找出一個長治久安的制度,以「全民政治,工業經濟」,為中國將來千百年的歷史,鋪出一條大路來,而這個機運已近在目前。西哲有言曰:「制度者,智慧與機運之產兒也。」(System is the child of wisdom and chance.)在我國歷史上,帝制崩潰、共和伊始的民國初年,孫中山先生原有此「智慧」而無此「機運」,結果以君子始,以小人終,多麼可惜。

本來嘛,中國將來之國運原不能專靠少數聖哲的智慧,它要依靠我們絕大多數中國人的認知、好惡與取捨。朋友,近一百多年來,王綱解紐,人心渙散,我們十數萬萬同胞,公說公有理,婆說婆有理,我們何嘗有過全國性的共同認知、好惡與取捨——洋人所謂national consensus是也。沒有個全國性的共同認知,我們的價值系統(value system)就無法統一;價值系統不統一,則你是之,我非之。一個小小的黃埔軍校的學生也就各是其是、各非所非而無法「親愛精誠」了。由是非各異而動口動手,內戰也就打不完了。且看今日國共兩黨之內的青年才俊在意識形態的是非、善惡、好惡、取捨之間不是幾乎完全一致了嗎?

朋友!這個意識形態大一統的局面,是鴉片戰爭後,近一百四十年來的中國所未嘗有過的啊。現在我們既有機運更有智慧,還怕長治久安的制度出現不了嗎?中國的前途靠有智慧、有度量的中國人,尤其是青年中國人。讓我們為他們的迅速接班而歡呼!

1989年12月18日清晨匆草

原載《傳記文學》第五十六卷第二期