我們的朋友盧兒說,她問過一個古建築修復專家:巴黎最古老的構築物是哪一個?那位專家說,是盧克索方尖碑(The Luxor Obelisk)。說完她大笑起來,她是當一個笑話說的,因為這個說法真是有點幽默感。盧克索方尖碑迄今已有三千二百年的歷史了,說是最古老的一個肯定不錯。可是,就「古老」來說,它和法國卻毫無關係,再古老那也是人家的歷史。它來自埃及的盧克索,是埃及古文化的光榮。

我們以前在讀西方古代建築史的時候,說這盧克索方尖碑是法帝國主義從埃及搶來的,看來是個以訛傳訛的誤會。實際上這是埃及總督送給法國路易·菲利普國王的禮物,是為了感謝法國的埃及學家對重新解讀埃及古文的貢獻。不知是這個埃及總督格外慷慨,還是古埃及的方尖碑在那裡實在是多得氾濫成災,這個總督還大方地送給倫敦一個。那就是以著名的埃及女王的名字命名的「克莉奧佩特拉方尖碑」。

方尖碑正因為師出有名,後來成為世界各地的紀念碑建築中,用得最為普遍的一種形式。在美國就到處都是,首都著名的華盛頓紀念碑就是一個巨大的方尖碑。就連中國,自從由蘇聯這條脈絡引進方尖碑以後,也變得很尋常。當年上山下鄉在東北,常常看到蘇軍烈士紀念碑,清一色的方尖碑形式。所以,在我們的印象中,好像對方尖碑司空見慣,都不當一回事了,都以為自己已經見識過了。所以,我們聽朋友說起這巴黎「最古老」的構築物,笑完以後,並沒有對它產生多大的期望。

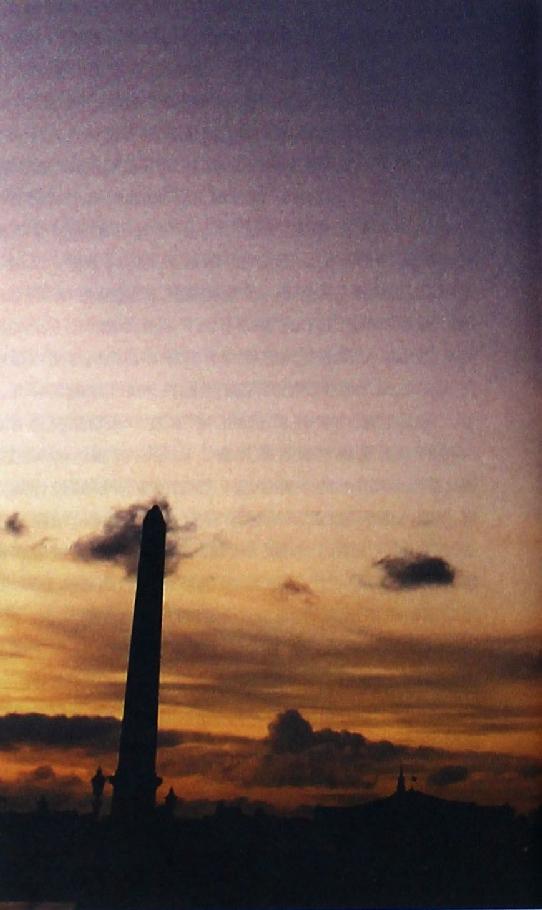

這個盧克索方尖碑豎立在協和廣場(Place de la Concorde)上。據說當年如何將它豎立起來,都有過對技術局限的突破性創舉。直到真的站在它下面,我們才知道自己是多麼的孤陋寡聞。那種感覺,就像看過無數色彩失真的安格爾的印刷品,然後在巴黎的奧賽博物館,突然遭遇《泉》的油畫真跡,一瞬間就像被最原始的清純醍醐灌頂;也就像看過了大大小小的只要折斷手臂就算「維納斯」的石膏像,然後站在盧浮宮「維納斯」原作面前,才知道她為什麼能夠不朽。這就是人們只要有一絲可能,就會趕來巴黎的原因。巴黎的一切,都是真實的、歷經淘汰以後留下的精品,從名畫到整個古城,都是如此。巴黎本身,既不是仿古娛樂城,也不是毀掉古城牆古建築以後,保留幾個樣板的虛假古都。它的整體底蘊是厚實的,它的輝煌是歷史文化本身的輝煌,如同眼前這三千二百年不摻假的埃及方尖碑。

盧克索方尖碑很簡潔,比例收分給人感覺非常「舒服」,以造型和石的質地,產生最本原樸素的感覺。碑面陰刻的古埃及象形文字,神秘地以圖紋裝飾的形式,在不知不覺地注入歷史文化的內涵。它的底座與碑身渾然一體,又不單調。最精彩的是它用金的那部分。金色點綴著底座上僅有的幾個象形文字,然後略過整個碑身,點染出小小的金色四坡頂尖,遙相呼應,突然就提升了它的等級,使人們體驗到質樸與高貴之間的結合,是有可能的。

協和廣場的盧克索方尖碑

人類的眼睛及視覺,其實是一個非常挑剔的感受系統。一個雕塑或是構築物,不論其尺度、色彩、造型、質感、比例等等,還有所謂「味道」,是一個複雜得無法講清的綜合指標。一些作品,在它們相互之間,可以毫無共同之處,可是在人的視覺面前,只要出一點偏差,就不是傳世之作了。有些東西可以糊弄一時一地,甚至糊弄幾百年,可是說要在全世界人面前糊弄三千二百年,大概就很困難了。所以,在最多元的時代,還是有一些東西,會不由自主地打動來自不同文化背景的人,就像眼前盧克索方尖碑,就像巴黎古城一樣。

我想,這也是在法國大革命以後,儘管激動的民眾推倒砸毀了許多法國歷代的國王雕像,但是,經歷了眾多起義和復辟的動盪,還是有那麼多路易們的塑像,今天依然豎立在巴黎各處的原因。那是雕塑本身具有的藝術感染力護衛了它們。除卻歷史價值,它們在質感、造型和尺度等視覺指標上,能夠給人帶來愉悅和美的感受,在暗中阻擋著暴力毀滅。假如它們都是水泥糊就、一哄而上粗製濫造,再加上12.26米的虛誇尺度,那麼,就算是再了不起受人崇敬的偉人塑像,也休想叫巴黎人同意把它豎在街頭。我們可以想像,經歷文藝復興的法國,再虛榮的國王,也不會接受這樣的邀寵方案。

即使是封建時代最尋常的個人崇拜,似乎都有如何表達的區別。究竟是藝術的表達,還是愚蠢的表達,都在反映一個表象後面的文化和意義。不僅表現了文化來源的不同,也在決定今天的面貌和明天的走向。所以,假如我們禁錮在自己的思路裡,就像一個藝術家永遠關在自己的房間裡,不閱讀藝術史,不領略大自然,也從來不看博物館一樣,他的想像力和創造力將會受到極大的限制。

在離開美國之前,我恰巧讀到一篇遊記,說巴黎人自豪地認為,協和廣場是世界上最美的廣場。我不知道是不是這篇文章使我對它期待太高,反而影響了我對它的評判。我們和盧兒一起站在這裡的時候,廣場給我們的總體感覺,並不如此完美。相對於它的「名氣」,我感覺很意外,所以站在那兒有些發愣。盧兒卻在一旁搖著頭,喃喃地說,收不住了,收不住了。這真是最精闢的總結。協和廣場「收不住」。這是因為它周圍沒有在應該限定它的地方,出現必須的限定。結果,洋洋灑灑二十英畝的面積,就這麼發散出去了。

在我感覺中應該出現什麼對它有所限制的地方,卻是今天數條並行的快車道。車輛們經過這裡的時候,一點沒有要減速的意思,呼嘯而過。所以,它不僅是發散的,還一點靜不下心來。我們運氣比較差的是,巴黎人為了慶祝二年,在協和廣場的盡端,還豎起了一個臨時的豎向大轉輪,一大圈坐椅可以把遊客們緩緩轉向高空。這個商業性的現代化娛樂設施,據說要在這裡放上整整一年。轉輪是如此之大,從凱旋門就可以遠遠地望到。大概用「煞風景」三個字來形容這個轉輪,最為恰切了。

看得出來,設計者也想過要限定廣場,所以,在它的四周有著一些體量相當大的雕塑。只是,距離似乎太遠,總覺得這個廣場拉不住它們。拉不住的一個重要原因,是這些雕塑的形式與作為廣場視覺焦點的方尖碑之間,缺乏一種內在的聯繫。孤立地去看,都是一流傑作。放在一起,怎麼感覺怎麼不對。我很奇怪,對廣場設計已經達到爐火純青地步的十八世紀法國建築師,會在巴黎最要緊的盧浮宮前面,做出這麼一個東西來。

後來才想到自己得出過的經驗總結,巴黎的每個廣場的紀念碑下面,都有一個自己的故事。這就應該是協和廣場的盧克索方尖碑下面的故事了。在廣場最初建成的時候,這裡的主體雕塑並不是方尖碑。

這個巴黎最著名的廣場,曾經是一個不說完美也至少是接近完美的設計。它的完工已經相當晚了,是在1763年,也就是法國大革命二十六年以前完成的。你總是可以在世界史上遇到這樣的怪事,越是鄰近一個制度或一個政權的終結,越是會讀到「人民愛戴」的宣揚。這個廣場據說就是一個「人民愛戴君王」的結果。

1748年路易十五病重,一個雕塑家為表示關切,為他創作了一個銅像。路易十五痊癒之後,據歷史記載,整個法國都在為他的痊癒「喜極而泣」。在巴黎,市民們相互擁抱,甚至有人擁抱傳來好消息的郵政馬匹。以致路易十五奇怪地問道,我為他們做了什麼,竟然得到如此愛戴?

必須為這個雕像找到一個安放的地方。於是,路易十五說,「為了表彰子民對他的厚愛」,決定在今天協和廣場這個地方,建廣場安放,並且徵集方案。最終入選的方案是巴黎一流建築師加布裡埃爾(Jacques-Ange Gabriel)做的。他是巴黎一系列皇家重大建築工程的設計者。只是,他中標的那個方案,並不能算是今天的協和廣場,而是按照它的主題,理所當然地被稱為「路易十五廣場」。雖然是在同一個位置,可是,主題不同,設計方案不同,建成後的面貌不同,幾乎就不能說是同一個廣場了。

現在回顧「路易十五廣場」的設計,我們看到,加布裡埃爾的專業訓練,使他考慮過同一個如何「收住」的問題。廣場的基地當時荒曠一片。在周圍沒有「收得住」的現成建築群,怎麼辦呢?於是他想出了這麼一個招數,就是把整個廣場因地制宜,處理成一個金字塔式的整體結構。當時這塊荒地略有起伏,在推平的時候推出來的土,正好彙集在中間。加布裡埃爾就利用這個土坡建造一個八角形的「金字塔」,八個角各有一個亭子和雕塑,都有入口和向上的階梯。階梯的頂端是一個空中花園,圍繞那尊主角雕像。

他的設計是當時一般廣場的反向思維。這樣,中間的「金字塔」主體變得非常「重」,四周漸漸退去,退到底以後,又有廣場外圍的雕塑作為「收頭」。就像一個巨大的雕塑周圍一圈空間之後,一圈欄杆也就能夠收住了。不僅整體感出來了,而且氣勢恢宏。這些外圍雕塑,和「金字塔」底部八個入口抬起的八個雕塑,在尺度和風格上,都有呼應,這一來就把空間「拉住」了。一個小小的路易十五雕塑,被他「抬舉」在金字塔端,加強了主體的份量;又因為人可以上到「塔」頂花園,雕塑就避免了「過度抬舉」的荒謬感。想像加布裡埃爾的「路易十五廣場」,就明白今天的協和廣場為什麼失衡了。前後兩個廣場中心構築物的體量相差實在太大。相當於把巨無霸換上了一根纖細的筆桿兒。

1763年完工的「路易十五廣場」,在今天看來顯得有點滑稽的,不是規劃設計的思路,而是它要表達的思想主題。「金字塔」下的八尊雕塑,被加布裡埃爾的設計規定成,每一個都「象徵著路易十五的一項美德」,結果選擇了,「仁慈、富裕、辛勤、節制、正義、勤學、智慧和詩情」。看到這樣一個「擁君愛民」的廣場,想到路易十五「我死後哪怕洪水滔天」的名言,不由叫人歎出一口氣來。

二十六年以後,法國大革命爆發。巴黎人在攻下巴士底獄以後,熱血噴漲,又不想回家,又不知幹什麼好。這個時候,最適合的消耗精力的事情,就是去搗毀什麼類似路易十五廣場之類的大型象徵。於是,路易十五雕像和其他雕塑被砸毀。就像旺多姆廣場留下了一隻路易十四雕像的腳一樣,在巴黎歷史博物館,我們還看到這個廣場留下的一隻路易十五的青銅手臂。它的存在,才使我們相信,當年真的有過這麼一個全部完工了的廣場。因為,民眾的力量實在是無窮的,我們眼前的廣場上,巨大的「金字塔」只剩一個神話傳說了。它被完全掃平,了無痕跡。

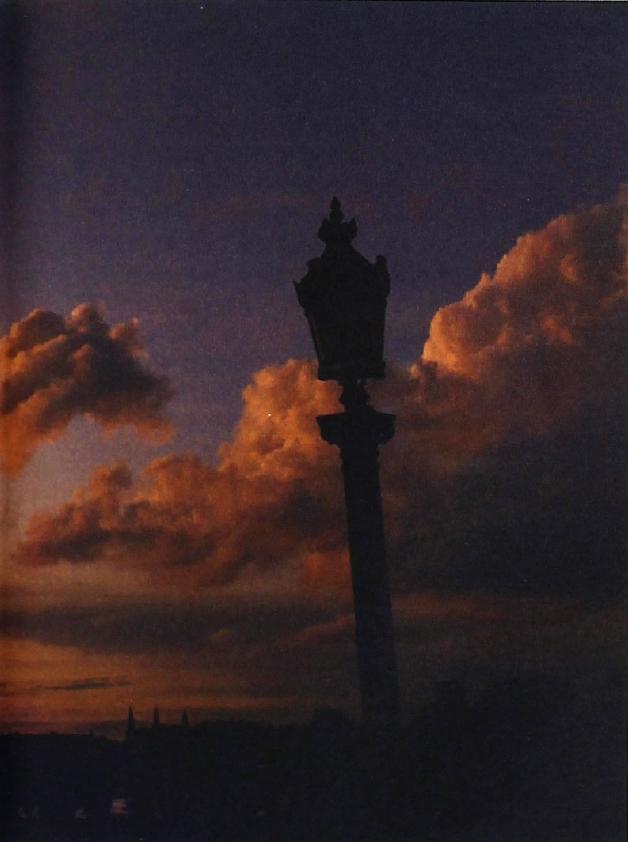

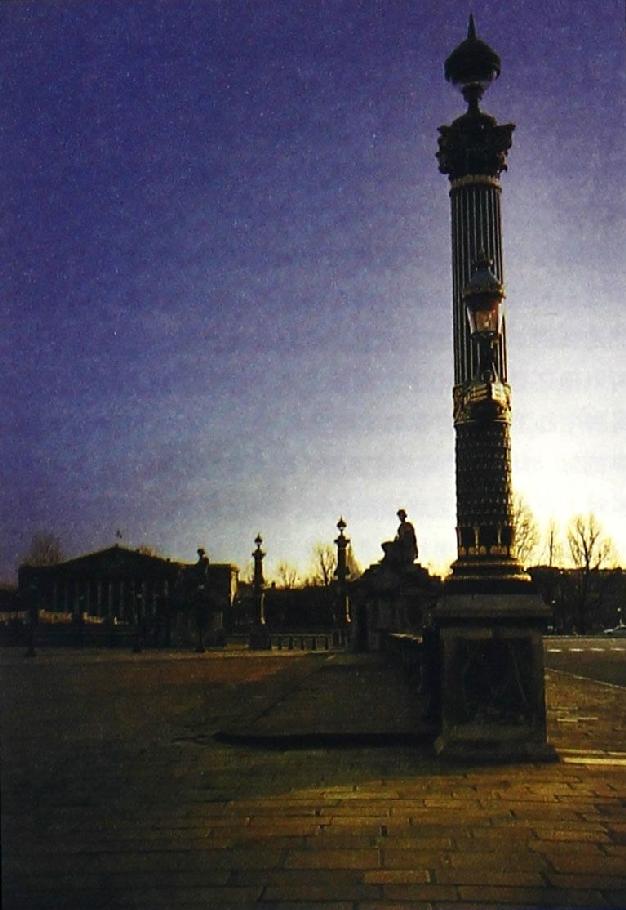

協和廣場

廣場從此改名,稱為「自由廣場」。廣場旁邊跨越塞納河的路易十五大橋,當時還沒有完工。這時,正好從被拆除了的巴士底獄,運來大量石塊造橋。順帶著沾光,也被叫成了「自由橋」。掃去原來廣場的主體雕塑以後,革命廣場變得平平展展,一覽無餘。外圍的雕塑雖然得以倖存,可是已經圈不住那一廣場的空蕩了。

在路易十五雕像之後,豎起的還不是盧克索方尖碑。這就是方尖碑下面壓著的另一個故事了。自由廣場有了更大空間,常常為了種種不同的革命原由,擠滿了巴黎的民眾。和任何一場革命一樣,大家想著要有自己的革命藝術。結果,就在原來「路易十五」的位置上,豎起了一尊「自由女神」。只是,我們始終不知道「她」的形象怎麼樣。因為那是草草翻出的一個石膏像,非常經不起廣場的風雨。

革命推出來的是一尊「自由女神」,而不是別的什麼「神」,這在法國很自然。我們在法國寄出了好多明信片,貼的郵票上面,就是一個自由女神的頭像和法語的「自由,平等,博愛」三個詞。這是響徹世界的法國大革命的口號,是革命的三色旗上「三色」所象徵的意義。記得我們在第一次聽到的時候,也一下子就被它深深打動。直到很久以後,我們細讀這一段歷史,看到這樣的法國經典名句,叫做「公民不自由,就強迫他自由」,才覺得有點不對勁。懷疑自己當年的感動,是不是類似於一廂情願的盲「動」了。好像此女神非彼女神,有點被誤領誤導了的味道。

法國大革命的「自由」是由「公意」這樣一個概念做先導的。「公意」的提法是法國革命的思想先驅盧梭的功績。它的意思是說,舊制度中公眾是沒有自由的,國王說了算,這就是專制的意思。那麼在新制度下,應該是相反的才對,應該是公眾說了算,這就是民主的意思。對待任何一件事情,「公眾」都會有一個「多數人的意思」,這就是「公意」了。只要「公意」得以實現,這當然就是大家的自由幸福生活了。

那麼,作為一個個人,一個公民,在這樣的社會中生活,什麼是他的自由和幸福呢?他的「自由」就是「服從公意」。當他和公眾的意願一致了,就自然進入了真正的「自由」狀態,就獲得了「幸福」。所以,為了幫助一個公民「幸福」,就必須強迫他先「自由」,也就是先服從「公意」。

我繞了好幾圈,覺得邏輯圓滿,很受教育。可是我敢打賭,這只是具有悠久文化和哲學思維傳統的法國人,才能發明和推廣這樣的理論。到沒有文化的美國人那兒是絕對行不通的。你再怎麼跟美國人轉邏輯,他們也不會轉得明白,「自由」怎麼就變成了「服從」,被「強迫」怎麼還會有「自由」。他們肯定會簡單地把你打發回去:他們不知道什麼是「盧梭」,他們只知道自己有個「梭羅」,那傢伙說的他們比較愛聽,他寫了一篇一點不哲學的文章,題目就叫做「論公民的不服從」。美國人會說,有權不服從,那才叫自由。

我感到比較困惑的一件事情是:在這樣的「民主社會」和新制度之下,我已經知道,我沒有了不要「自由」的自由,假如我選擇不「自由」,會有人強迫我「自由」,那麼,假如我不服從這樣「被強迫的自由」呢?我還有沒有選擇不「幸福」的自由?結論是,那是可以的。只是,這個「不幸福」將會是「很不幸福」,我將會被「自由幸福」的公眾送上革命的斷頭台。

在「雅各賓」們成立「巴黎公社」,帶著民眾廢除了立法議會,搗毀了這個革命狂飆唯一的剎車裝置以後,一切就幾乎沒有約束了。主要是「順我者昌,逆我者亡」的邏輯已經確定,雖然說,這個「我」已經不是國王,而是激動的民眾,是「公意」。

所以,在今天人們提起協和廣場被叫做「自由廣場」的時期,已經很少有人知道,那裡曾經有過一個石膏的「自由女神」像。那個時期的廣場象徵不是「女神」,而是人稱「黑寡婦」的高高的斷頭台。「她」在這裡站立了近兩年,在公眾的歡呼聲中,吞噬了一千多個生命。

斷頭台隨著恐怖時期的結束被搬走,空餘一個殘破的「女神」和一場「自由」的噩夢。在其後拿破侖的相對穩定時期,人們急於改造廣場。這個改造方案的思考過程,也反映法國此後的歷史進程。

巴黎很矛盾。一開始的念頭,都集中在一點上,就是不想讓「恐怖時期」,帶累了「革命的成果」。所以,越是早期的修改方案,越是在傾向對大革命予以藝術形式上的肯定。例如,大革命以後,法國廢除了封建制度,當然也打破了原來以分封的貴族采邑形成的歷史區域劃分,重新把法國劃為八十三個行政區。所以,有一個方案就是在廣場上豎立八十三根象徵性的柱子。當然,最方便的,是重塑永久性的「自由女神」。這個方案甚至試過,成品出來的時候,由於革命熱情的消退,巴黎人開始恢復起碼的藝術感覺以及對公共構築物的藝術審查制度,而新的「自由女神」沒有獲得通過。

接下來,隨著人們對這段時間的反省,方案就越來越趨於中性。例如,建一個象徵法蘭西的高塔,一座大型噴泉,等等。在拿破侖稱帝以後,還出過建一座「日耳曼大帝」雕像的方案。一切尚在爭議之中,拿破侖本身又被推翻,波旁王朝捲土重來,所謂「復辟」了。

路易十七十歲就死在大革命的牢裡,所以,回來的路易十八是死於斷頭台的路易十六的弟弟。剛剛回來的時候,他很想在廣場建造一座紀念哥哥的雕像,可是,掙扎下來,還是理智佔了上風。他不想在這個成為巴黎傷口的廣場,對已經持續長久的腥風血雨和動盪飄搖的國家,再刺激起恩恩怨怨的回顧和衝突。他放棄了這個念頭。再說,路易十八從1814年「復辟」到1824年去世,一共只有十年,中間還經歷了一場拿破侖的「百日政變」。他再也沒有剩餘的心力顧及這個廣場。

繼任的查理十四在位時間更短,只有六年,就遭遇巴黎又一次起義,匆匆下台。那是1830年,路易·菲利普雖然是新的革命推出,君主立憲制卻沒有再一次隨之推翻,所以他還是法國國王。在此之前近五十年的時間裡,廣場失去中心主體,名稱都變得含混不清,好像國家都「王朝復辟」了,再把切下國王腦袋的廣場叫做「自由廣場」,是肯定不對。而路易十五雕像的失落,又使得「路易十五廣場」失去依據。當年好端端一個廣場,如今連個名字都沒有,只落得一片空地而已。

就在曾經是一流廣場輩出的巴黎,再也沒有平穩心境重新規劃廣場的時候,埃及總督突然送來這麼一個稀世之寶——盧克索方尖碑。幾乎所有的人,都為這個廣場半個世紀以來的不解難題鬆了一口氣,誰也不想再細細端詳,再做什麼廣場整體規劃方案的推敲,就是它了!國王路易·菲利普拍板,終於在這裡豎起方尖碑,重建廣場。他希望已經經歷了太多衝突,流了太多鮮血的廣場,能夠從此平和,「協和廣場」的名稱,如此誕生。旁邊塞納河上的大橋,此時已經完工,也吃力地隨著廣場的革命歷程,又從「自由橋」改為了「協和大橋」。此後,雖然巴黎還是照樣「起義革命」和「反動復辟」,但是「協和」的名字一直用到今天。這不像是偶然的倖存,更像是暗合了人們心底裡一種希望,雖然他們自己也許還並不清楚。

後來,又經過重新規劃,加了噴泉和無可挑剔的「皇家味道」濃烈的街燈,可是,廣場並非整體誕生的感覺,總是難以消除了。

協和廣場上路易十六砍頭處

我們在來到協和廣場之前,查看了一些資料和博物館在革命結束不久以後的繪畫,試圖尋找當年斷頭台在廣場上的位置。我們希望看到,那裡至少有一塊紀念牌,哪怕再簡單,也告訴來到這裡的人們,曾經發生了一些什麼。雖然,一塊牌子在很多人看來,只是一塊牌子而已。根據我們的確認,這個位置應該在香榭麗捨大道進入協和廣場的雕像「馬利之馬」(Mary Horses)附近。

「馬利之馬」是一個巨型雕像,它的大理石原作,是今天盧浮宮博物館的重點收藏之一。這裡只是一個仿製品,也是當年的「路易十五廣場」倖存的外圍雕塑之一。我們轉了幾圈,什麼也沒有找到。想來想去覺得不至於什麼說明都沒有。就又找上了緊站在「馬利之馬」下面的一個警察。有盧兒在,我們就沒有「語言的痛苦」了。警察的回答令我們驚訝,他說他不知道路易十六和王后的頭,就是在這個廣場被砍掉的。他又補充了一句,「那是很久以前的事兒了,不是嗎?」

是的,那是很久以前的事了。我們無法否認。

我們又被盧克索方尖碑吸引到它的跟前。可以想像,所有站在這裡的人,幾乎都是抬著頭,視線有一個仰角,連平視的都很少。我們不知怎麼,鬼使神差一般,在離開的最後一剎那,低頭掃了一眼。我腳下正踩著一塊沒有人會注意的銅牌,移開腳步,上面有一排微凸的印痕,那是法語。這次不用朋友翻譯,我們自己就能讀懂,那是說,1793年,路易十六和瑪麗·安托瓦奈特王后在此被處死。牌子的位置顯然是象徵性的,不是確切指出當年安放斷頭台的地方。

盧兒說,大概別的人,就是看到,也把它當做一塊陰溝蓋了。

我有些走神,是那國王、王后以外的一千多個靈魂在牽動和呼喚著我。我看到他們微笑著飄然而過,其中一個帶點狡黠地向我眨了一下眼睛:共和了,革命成功了,上了紀念牌的,還是革命前最有權威的這兩個人。