假如從香榭麗捨大道,經過「馬利之馬」的雕塑,進入協和廣場,然後筆直穿過,就會進入杜勒裡花園。在它的後面,就進入盧浮宮的範圍了。

這個夾在協和廣場和盧浮宮之間的花園,是一個比較閒散的地方。它越接近盧浮宮一頭,花園就越精雕細琢。最後的一部分,不僅樹木的安排和修剪都一絲不苟,而且還安置了一些名家雕塑,我們最喜歡的大概就是馬約爾的人體雕塑「地中海」了。盧兒和我們都喜歡馬約爾。在巴黎的奧賽博物館,你可以遇到幾個最精彩的馬約爾石雕。他創作的人體雕塑,健康而豐滿,恰到九分九的地步,再多一點就會覺得過了。

奧賽博物館中的馬約爾作品

可是,即使最好的雕塑,也有放在什麼地方的問題。自從見過盧浮宮為背景的「地中海」以後,就覺得沒有什麼比這兩者的結合更完美的了。它們是一種相互襯托的關係,這一大片規整的綠色與石雕的結合,給了盧浮宮一個非常雅致而響亮的開端。令人精神為之一振。而盧浮宮本身是巴洛克風格的典型,雕塑與建築結合完美。它質樸而又雍容華貴地展開它的立面,成為這個雕塑和花園在天際下最具裝飾效果的背景和屏障。

盧浮宮前的「地中海」雕像

然而,杜勒裡花園是一個長長的矩形。它越靠近協和廣場的那遙遙的一頭,越顯得粗糙。那粗沙礫石鋪就的地面,面積似乎太大了一點,灰灰黃黃的一大片,給人一種沒有設計過的感覺。幸而在接近盧浮宮的半途上,有一個非常生動的水池。水池原本只是普通的水池,可是,池邊永遠懶懶散散斜在躺椅上的遊人,和不斷在忙著爭奪人們扔下的碎麵包的各類水鳥,使得畫面驟然生動起來。周圍有半圈疏朗圍繞的大理石雕塑,精緻的大理石像,安置在這片好像未曾經心處理的地面上,就像是什麼意外之下被荒蕪的遺跡一樣。

這個花園確實是個遺跡。我不知道,今天的管理者是否有意讓它維持了這種遺跡的感覺,還是只不過是疏於料理。杜勒裡花園是一個附屬品,它屬於已經在1871年毀於火災的杜勒裡宮。在西方的宮廷建築中,花園是極為重要的一個部分。二者相互依存。宮廷一毀,花園頓失依靠。當然,也可以慢慢經營,使它獨立起來。我倒是有些喜歡今天這裡的感覺。一方面,這麼閒散鬆弛一下,進入下一步的盧浮宮,就感覺特別飽滿;另一方面,它的遺跡味道,能夠提醒我,使我感到杜勒裡宮的隱隱存在。

杜勒裡宮,那可是法國大革命中,一個叫人心情複雜的地方。

和杜勒裡宮名氣並列的,應該是一個叫「馬奈茲大廳」(Manege)的地方,那個建築物後來被拿破侖下令拆毀。所以,法國大革命中這兩個旗鼓相當的建築,都無跡可尋了。半荒棄的杜勒裡花園,就成了這段歷史的一個引子。

馬奈茲大廳,就是當「雅各賓」的「巴黎公社」帶領民眾去抓路易十六的時候,路易十六逃進去的地方。那就是立法議會,也是制憲會議從凡爾賽搬到巴黎以後的所在地。也就是在這個大廳裡,國王被抓,議會被解散。佔了議會大廳的勝利者,就在這裡宣佈,廢黜君王,取消君主立憲制,法蘭西共和國從此誕生。這是個多麼激動人心的時刻。那是1792年8月10日。

巴黎人把這一天的革命,叫做「無套褲漢」的革命。這是因為法國貴族曾經習慣於穿緊身長褲,稱為「套褲」。「無套褲漢」革命,就是再也沒有貴族精英的參與,而且更指的是底層平民的革命。在此之前,儘管封建制度已經推翻,《人權宣言》已經通過,憲法已經建立,可那都是前貴族的精英們主導在幹的事情。只要這些前貴族的精英們還站在那裡,不管他們還穿不穿「套褲」,革命就怎麼看都覺著不對勁。

燒燬前的杜勒裡宮

一切多麼簡單,要什麼循序漸進的過程,揪住國王的領子往監獄裡一送,「革命」不就「一舉成功」了嗎?歷史無法重演,我們永遠不知道另一種走法會經歷什麼樣的歷程。我們只知道,歷史的進程,與一個地區的大多數人的文明進步程度有關,與他們的人性覺悟水平有關。這個進步需要時間。一些被強制省略的過程,常常會在後面的某個時刻,被歷史逼著回頭重走,甚至可能更加費時費力。我們也無法對法國的歷史做什麼假設,我們僅僅知道,今天在巴黎下了飛機迎面碰上的,並不是在馬奈茲大廳建立的那個法蘭西共和國,那個共和國後來被人們稱為「第一共和國」,因為在它的後面,又歷經顛簸和反覆,今天我們看到的,已經是法蘭西第五共和國了。

溫和的小丑(作者手繪)

立法機構和憲法,以非法的暴力手段強行廢除,此後再出什麼狀況,都不會令人感到太驚訝了。

隨著革命的深入,監獄已經遠遠不夠。西岱島上的老監獄貢塞榭嶧,早已人滿為患。幸而巴黎有的是教堂,這些教堂就紛紛被用作監獄。連學校都有挪作監獄的。這時候,人們再回想起當初攻下偌大一個巴士底獄,裡面只關了七個囚犯,反而覺得恍如隔世了。不僅監獄擁擠是隨意逮捕的結果,而且,新制度許諾給大家的公平審判制度,也不見蹤影。相反,司法日漸黑暗。法蘭西共和國的誕生和一場民眾私刑屠殺幾乎同時發生。我們曾經尋訪過這樣一個教堂行刑處:巴黎聖·謝荷曼教堂(St-Germain-des-Pres)。

巴黎聖·謝荷曼教堂,是巴黎現存教堂中最古老的一個。它最初在公元542年建造,之後在十一世紀有過一次重建。今天在它的花園裡,還陳列著這個教堂的一些中世紀的建築構架。聖·謝荷曼教堂在巴黎的市中心,出來就是一個小小的以石塊鋪成的聖·謝荷曼廣場。我去過那裡幾次,永遠可以遇到一個美麗的小丑,捧著一束花,帶著他雪白而溫順的小狗,一臉善良的笑容。他的笑容在經典小丑臉譜的勾畫下,誇張起來,顯得愈加燦爛,使人想起雨果的《笑面人》。假如向廣場縱深走去,只要穿過一條佈滿藝術品商店的小路,就是拿破侖時代建立的巴黎美術學院。那是世界上第一個試圖將美術形成教育的地方。可是,就在這個今天只可能呼吸到「優雅」的區域,當年曾充滿血腥。

聖·謝荷曼教堂的出名,並不僅在於它的古老,還在於法國大革命時期,裡面所發生的故事。在「無套褲漢革命」驅逐了立法機構、扣押了君主立憲制的君主的二十三天之後,「無套褲漢們」決定要自己執法了。在前線的一場失利之後,激動的民眾衝進聖·謝荷曼教堂,自行處決不知因什麼原由抓來的、尚未審判確認罪名的各色「反革命」。整整三天,1792年9月2日至9月5日,這樣的「民眾執法」在巴黎各個「臨時監獄」迅速蔓延,無法控制。

聖·謝荷曼教堂的行刑場所之一,是教堂大門口的小廣場。所以,教堂大門旁的一個附屬小禮拜堂,就曾經是關押刑前受難者的地方。它在一個教堂入口的隱蔽角落,也就很少有人發現它。我們也和大家一樣,一進門就被前面的教堂大廳所吸引,逕直就穿過了側面隱蔽著小禮拜堂的過廊,進入大廳了。直到我們在牆上找到一張描述教堂歷史的說明,吃力地讀到小禮拜堂的故事,才知道有這麼個角落。

我們循著教堂的平面圖尋找小禮拜堂的位置,發現它就在我們經過的地方,可是卻對它毫無印象。我說,一定是給毀了。因為我們讀到,整個聖·謝荷曼教堂在這一事件發生的兩年之後遭遇大火,三個塔樓有兩個被焚燬。現在我們看到的教堂主體都是十九世紀修復之後的面貌了。盧兒卻不死心,她認真地又看了一遍平面圖,然後肯定地說,「它還在。我看到過,我領你們去。」

關過刑前囚犯的聖·謝荷曼教堂的小禮拜堂

小禮拜堂真的也被修復了。它的前壁乾乾淨淨,只有一個簡潔纖細的十字架。裡面只有一個志願導遊者,正在輕輕地和一位女士交談。禮拜堂是那麼小。盧兒坐在那一排排空著的椅子之間,靜默沉思。我看著她黑色的背影和前面的十字架,形成一幅很感動我的構圖,就不由地拿起了照相機。可是,我就是退到最後,把自己貼在後牆上,還是無法把整個構圖裝進框架去。這是個小空間。可是,就在這小小的空間裡,三天中,有百多名的所謂「反革命」,在被私刑處死之前,曾經臨時關押在這裡。

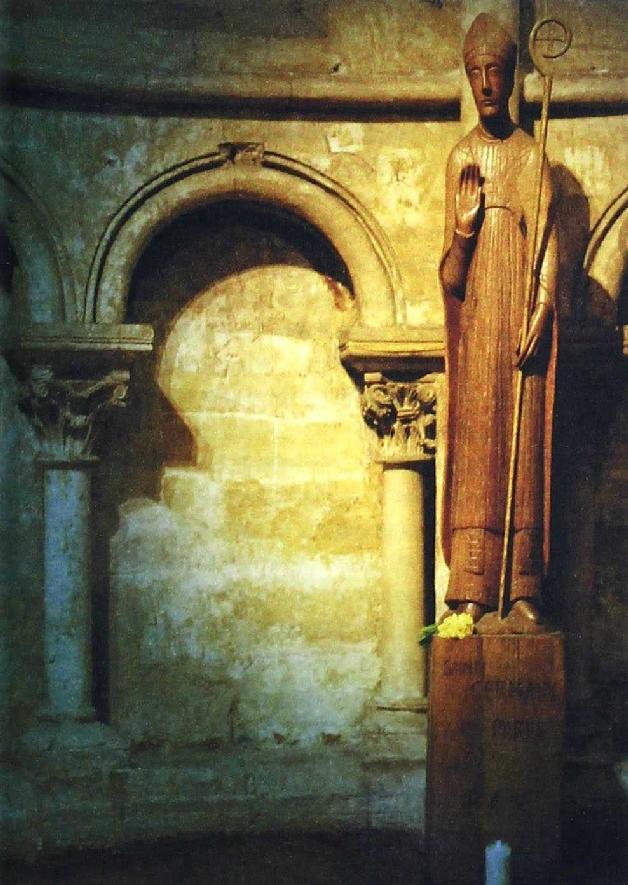

聖·謝荷曼教堂的聖·謝荷曼教堂的雕像

在靠近角落的後牆上,有一塊劃出的空位。那位熱心的志願導遊向我們解釋說,這是留著安放紀念牌的,準備紀念那些在1792年9月屠殺中的死難者。之所以現在還空著,是因為還在等待歷史學家們的研究,以確定死難者的確切人數。他們不想放一塊死難數字含糊的紀念牌上去。他們覺得,這對歷史不負責,對死去的靈魂也不公正。

至今為止能夠確定的,是在聖·謝荷曼教堂屠殺事件中,死去的修道院修士的人數和姓名。修士是以修道院為家的,修士們之間和修女們之間,有著如親兄弟親姐妹般的深切關懷和感情。所以,每一次當修道院遭遇歷史劫難,只要還有一個倖存者,他就會認真記下死難的兄弟姐妹的姓名和個人資料。因此,法國修士一百多年前在中國創立的修道院,在五十多年前被關閉時的全體修士的個人資料,我們今天在美國還可以看到,雖然其中絕大多數是中國修士。

在法國的大教堂的兩側,都有一個個小的空間,安放著一些特殊的紀念。聖·謝荷曼教堂的右側,就有一個這樣的小小紀念聖壇,下端的兩側,鐫刻著二十一個死難修士的姓名。就在聖·謝荷曼,他們的生命終止在這場世界著名的九月屠殺中。

大多數人沒有留下姓名。在二百多年以後的今天,不論歷史學家如何努力,不要說尋找死者姓名,就連確定死亡人數,我都很懷疑他們是否還能夠做到。更無法知道的,是他們被關在這裡的時候,大難將臨,是什麼樣的心情。一切都消失了。那些對親人的訣別,那些痛苦和戰慄,那些默默的堅強,那些軟弱的淚水,那些向著屠刀的苦苦哀求,都消失了。

在走出聖·謝荷曼教堂之後,我們去查找了有關九月大屠殺的種種資料。這時我們才發現,雖然受難者的姓名大多不存,雖然沒有非常確切的死難者數字,可是,在兩百多年前,已經有一些巴黎人,對於記錄屠殺、記錄受難者,有了很強烈的歷史責任感。

我們找到近二十個屠殺地點的情況,其中至少十二個地點的資料,記載了屠殺開始的時刻,殺戮歷經的時間,當時的囚禁人數和受難者的人數。今天的學者,根據當時不同來源的記錄,列出統計表,標明上下之間的誤差。

在我們參觀過的貢塞榭嶧監獄,民眾在1792年9月2日晚上八點開始,共進行了九個小時屠殺,死難者人數在二百五十至三百五十人之間。在屠殺最初開始的亞伯葉(Abbaye)監獄,民眾從下午兩點開始,攻擊剛剛用馬車運來的三十名教士。他們的罪名是不肯宣誓效忠新政權。他們被毒打,到下午五點,他們被全部殺死。這個監獄的暴行持續了四十一個小時,在二百三十八名囚徒中,死難者在一百三十九至一百七十九人之間。在三天裡,整個巴黎被民眾無辜殺害的人數,在一千二百四十七至一千三百六十八人之間。屠殺還逐步蔓延到巴黎之外。

記錄,只是出於一種非常單純的人類感情:這是我的父老兄弟。他們應該和我一樣,在這裡呼吸自由的空氣。他們無辜地被暴力終止了生命。我記得他們,記得他們一個個面容,記得他們的一個個夢想,我不願意這些面容和夢想,被暴力徹底抹去。我希望他們的生命繼續在我的記錄中,因為他們和我一樣,也有活的權利。在任何歷經暴力的國家,出現這樣的記錄,是將來有可能阻止殺戮的一個標誌。

在沒有任何法律約束的情況下,九月大屠殺充分釋放了人的獸性。大量的女囚徒被強姦,很多受難者備受酷刑,其中一些被肢解。在比斯特(Bicetre),四十三名十七歲至十九歲的年輕人,是被家長送到一個精神病院治療的精神病患者,這時全部被私刑處死。瑪麗·安托瓦奈特王后的囚室一度也受到民眾攻擊,沒有被攻破。可是,王后的好友、四十三歲的郎巴勒公主(the Princess of Lamballe),在遭到毒打和強姦之後,被民眾割下她的四肢和頭顱。他們用長矛挑著她的頭,在王后囚禁的窗下遊行。

聖·謝荷曼教堂(作者手繪)

九月大屠殺震驚了當時的西方世界。一名記錄者寫到,在他試圖走出夏代爾(Chatelet)監獄的時候,他經過了民眾在五個小時裡就殺死了約二百二十名囚犯的地方。他「一腳就踏入了齊膝的血污中」。英國駐法大使留下的一句話,至今使人心驚,他說:「這是些什麼樣的人啊!」

三年前的革命,是以攻打和摧毀巴士底獄,救出七名囚徒作為開端;三年後革命的深入,共和國的成立,是以變學校、教堂為監獄,私刑屠殺千名無辜囚犯作為標誌。做這兩件事情的,是相同的巴黎民眾。

巴黎新市長,接見並以酒款待了那些「革命」的屠殺者。稱為「巴黎公社」的巴黎革命市政府的律師,親自到屠殺現場「道賀」。革命巨頭馬拉得意地把屠殺「歸功」於自己。另一個革命巨頭丹東,則宣稱,「我們必須使我們的敵人膽戰心驚」。

這樣的革命思路延續了兩百年。在一本中國人寫的歷史書中,對於九月屠殺,我讀到這樣的記載:「群眾處死了許多監禁在巴黎的反革命分子。這個自發的革命恐怖手段打擊了反革命的氣焰,對於鞏固革命的後方起了巨大作用」。我就是讀著這樣的歷史書長大的。被這樣的歷史觀澆灌著,我是否還能指望自己並不成為一頭狼?我又能指望自己成為一個什麼樣的「人」?

法蘭西第一共和國就在這樣的氛圍裡誕生了。共和國當然也要國會,那就是和法國大革命差不多是同義詞的「國民公會」。它在馬奈茲大廳裡待了七個月,之後,在1793年5月,遷往我們眼前這個半荒蕪的花園前面,那個已經消失了的杜勒裡宮。

國民公會仍然不是一個單獨發展的線索。「雅各賓俱樂部」如一條尋覓獵物的狼犬,緊緊跟在當年的制憲議會和立法議會後面。立法議會中的貴族們假如不是逃得快,早已經被它撕成碎片了。今天,它又跟上了國民公會。所以,成為「獵物」的危險信號,就是那些一次次由於不夠激進,而離開「雅各賓俱樂部」的人群的腳步聲。

那一批批逃亡的,以及被革命吞食了的人們,曾經在他們當時的認知限度內,盡過他們最大的努力,阻止革命車輪的加速滾動。甚至不惜以自己的身體被碾入輪下,以試圖減緩它的速度。可是,他們被碾碎了,車輪依然在滾滾向前。在國民公會,面對前行者的悲慘下場,在死亡的威脅下,終於又站出來新一批的反對者,那就是國民公會吉倫特派。他們也是激進派,可是,在激進派中間,他們現在又有所醒悟,也顯得不夠激進了。結果,在國民公會成立僅僅一個月時,由於對是否審判路易十六發生分歧,他們隨前人腳步,也離開了「雅各賓俱樂部」。假如過去那些憤而離去或者是被趕出去的人們,在踏出「俱樂部」的一刻,還對自己的前景木然無知的話,我想,吉倫特人對邁出這樣一步是凶是吉,大概還是比較清楚的。

路易十六就在馬奈茲大廳被判死刑。於1793年1月被送上「自由廣場」的斷頭台。同年十月,王后瑪麗·安托瓦奈特也被送上斷頭台。今天在巴黎歷史博物館裡,還留著兩幅小小的油畫,分別描繪著這兩場法國最著名的死刑場景。在處死王后的畫上,一邊,有人還在用一個容器接著那股從脖腔裡一湧而出的鮮血,另一邊,卻已經有人迫不及待地用棍棒挑著剛剛割下的王后頭顱,興奮地衝向圍觀歡呼的人群。

之所以路易十六會在馬奈茲大廳被判死刑,是因為投票決定國王生死的都是國民公會的議員。也就是說,是立法議員們在充當司法職能。司法還不是獨立的。更不要去說,大廳裡擠滿了旁聽的民眾,隨意大叫著發表自己的意見。假如說,過去的「俱樂部們」,是在一定的距離內強烈影響著以前的制憲和立法,那麼,今天就是闖入立法大廳的民眾,在直接地逼迫著立法和司法。議員們就在這樣的氛圍中,操作著一個國家。他們聲嘶力竭地在大廳裡吼出自己的意見,否則其他人就根本不會聽見。以至於國民公會最後訂出了這樣的會場規則:只准許四個人同時發言。這是一條困難的規則,我根本想像不出,大會主席是怎樣做到執行這條規則的。

在這樣的狀況下,車輪的加速轉動是必然的。順我者昌,逆我者亡,也是必然的。國民公會在1793年5月決定搬家,從馬奈茲大廳搬到了杜勒裡宮,就在今天半荒蕪的花園曾經歸屬的宮廷裡。搬家不幾天,5月31日,「巴黎上空又響起起義的鐘聲」,我不知道當時的巴黎人,對於這樣頻頻響起的鐘聲,是什麼感覺。是一致的嗜血的興奮?還是終有什麼人,在那狹小木樓梯上的小房間裡,倚在有著木頭百葉窗的窗台上,看著街上湧動著的無數手持「傢伙」的「無套褲漢」們,為法國憂心如焚。被鐘聲喚起的民眾,踏著雜亂的腳步,來到這個杜勒裡花園。砂石在不斷地踩踏之下卡卡地痛苦作響。花圃中的花被碾為齏粉,大水池把湧動的人潮,分流為左右兩股急急的人群的渠流,就是有人被擠入水池,也不會被人們注意到。最後,他們終於掃蕩了整個花園,像旋風一般衝進了杜勒裡宮。

他們來到這裡,是為了強烈要求逮捕被民眾判定為不夠激進的二十二名吉倫特「反動」議員,並提出一系列自己的主張,強迫議會通過。這些要求被拒絕。於是,接下的兩天,在革命三巨頭之一的馬拉的指揮下,國民自衛軍包圍國民公會,炮口對準了杜勒裡宮。吉倫特議員步了立法議會的貴族議員們的後塵。唯一不同的是,他們都沒有逃脫。我們站的地方,正是在當年的杜勒裡宮和豎立著斷頭台的「自由廣場」之間。中間只隔了我們腳下這個杜勒裡花園。革命的國民公會議員和要掉腦袋的反革命分子之間的距離,也只是如此數步之遙。

現代國家都有這樣的立法,就是議員具有立法豁免權。這在歐洲是一個久遠的傳統。不僅議員在一般情況下不受逮捕,他們在議會內的發言也得到豁免。假如議員在立法討論中都要以言論獲罪,那麼,在立法過程中,還有哪個議員敢講出自己的反對意見?可悲的是,就在六個月前,就在這個以激進為主要調子的國民公會,在吉倫特派議員親自參與的投票中,他們和雅各賓派共同廢除了議員的豁免權。這使他們今天在工作場所被逮捕之後,又在審判中以他們在國民公會發表的觀點獲罪。

杜勒裡花園

這就是在貢塞榭嶧我們看到的那張油畫的來歷。油畫中的吉倫特前議員們正在飲酒狂歡。他們被判處死刑將上斷頭台。在行刑前一天,他們被關押的貢塞榭嶧,容許他們在一起,舉行一次最後的晚餐。聚在一起時,他們中間的一個已經先行自殺。可是,躺在一旁的同伴屍體,似乎並沒有影響他們的心情,死亡對於他們來說,只是或早或晚降臨、再晚也不會超過明天的一件似是而非的事情。他們依然在酒醉中笑著,笑出了眼淚。也許,他們在笑話自己廢除的法案害了他們自己;也許,他們在嘲笑自己曾經多麼愚蠢地以為,斷頭台永遠只有別人才會上去;也許,他們在笑著問自己,革命怎麼就革成了這麼一副模樣?

在第二天,人們已經看不到他們昨夜狂歡的痕跡。由五輛馬車分別載著二十一名國民公會吉倫特議員的囚車,從西岱島向不遠的「自由廣場」進發。早已聚集在那裡的民眾在看到馬車之前,已經聽到了整齊嘹亮的《馬賽曲》的歌聲。歌聲越來越響,囚車越駛越近。他們最終歌著走下馬車,歌著走上斷頭台。《馬賽曲》開始聲音減弱,每砍去一個頭顱,歌聲就微弱一分,直到最後的一次砍刀下落,切斷了那最後的半個音符。

革命,又掃除了一個障礙。

具有諷刺意味的是,在此之前,由吉倫特人一起參與,在國民公會通過了1793年《人權法》。這是法國大革命開始之後的第二個人權法案。可是,它幾乎就像不曾存在一般。當時和事後,人們都沒有再提起它。在當時,雅各賓恐怖時期迅速降臨,《人權法》形同虛設;在事後,人們也不好意思再提起它,再誇耀為一個「革命成果」。

因為,投票通過該項法案的人們,就連自己生命的權利,連自己脖子上的腦袋,都沒有能夠保住。

工藝品斷頭台