似乎講完了聖丹尼和大教堂的故事,卻總覺得還應該有一個下篇。

著名的聖丹尼大教堂重建,是在公元1125年。三十四年以後,蘇利主教(Bishop de Sully)就為巴黎聖母院放下了第一塊奠基石。今天我們看著巴黎附近這些高聳的哥特式教堂的規模,自然會想:聖丹尼為之奉獻生命的事業,在那個時候似乎已經完成。

有時候,歷史就是這樣,像是被沙丘掩蓋的岩石一樣。唯有時間的淘洗能使它露出隱藏的真相。當年強大的羅馬總督,輕鬆地把那幾個弱不禁風的異教傳播者扔進獅子籠,或是砍掉腦袋。他怎麼可能想到,他們自己,隨同著他們宏偉的羅馬神廟,都將在巴黎這塊土地上很快消失。而那些當時建造著簡陋教堂,沒有信仰權利的謙卑的人們,卻在八百年後,建起了屬於他們自己的莊嚴聖殿。

這些天主教堂的規模,不僅僅是為了追求壯觀的效果。它們當時確實在使用上有這樣的需求。當時的王室建築師(Abbot Suger),曾經留下重建前的聖丹尼老教堂不堪負擔的記錄。在他描述中,當時一年一度的聖丹尼節,教堂裡人如潮湧,常常釀成慘禍。可見十二世紀左右天主教徒人數的眾多,以及人們對信仰的虔誠和狂熱。

法國南方小城尼姆街頭

我們今天需要對這樣的歷史場景加以說明,是因為今天我們在巴黎已經看不到這樣的盛況了。今天法國的教堂,假如不把遊人算在裡面,遠比美國的教堂來得冷清。我們在法國南部,也看到類似的情景。我至今記得,那次在南方小城尼姆進入一個小教堂,是怎樣地讓我吃了一驚。那是我們在美國從來沒有看到過的教堂景象。裡面滿滿的,都是七十歲左右白髮蒼蒼的老人。我認真地觀察一番,發現裡面只有兩位男性,其餘竟全是些法國老太太。

我們有兩次在法國的鄉村步行,遇到教堂就進去看看。法國的鄉村教堂,規模雖然比較小,但是也一樣很有年頭。因此,也總能夠在裡面找到各種紀念文字。幾乎總是有第一次和第二次世界大戰的當地陣亡者名單。我們看到,二次大戰的法國陣亡者人數,要遠遠少於一次大戰。走在這些小教堂之間,我們感覺法國的教會活動並不那麼活躍。新建的教堂很少。美國和法國相比,國家年齡如同少年。美國教派更雜,教堂當然都不是古跡,一般沒有遊覽價值。它們大多十分簡陋,常常是木結構的。但是經常有新的鄉村城鎮的教堂在建造,教徒的年齡構成相對要年輕,各個年齡段的都有,就連給孩子們開的週日《聖經》學習班都很熱鬧。美國的許多教堂差不多相當於一個以宗教為凝聚力的社區活動中心。

今天我們所看到的法國天主教的狀況,相對於盛期的衰落,也是歷史的結果。人類屬於精神領域的產物,不論是文學、藝術、宗教,還是泛泛而指的思想,都會在一個時期出於某種歷史的必然,冒出來。正在盛行的就是「主流」。而剛剛冒出來的,或是正在消亡的,就是「支流」,甚至是逆流了。歷史長河,泥沙俱下,精神財富所含有的金砂,不論屬於哪個派別,最後都會沉澱下來。雖然很多流派經歷了由弱而強,最後又由強而弱,甚至消亡的歷史。可是,哪怕是似乎消失了的,其中有價值的部分,仍然會被保留。今天的任何一個正在盛行的精神主流,假如有記憶、有歷史眼光的話,就會從這樣的歷史中,獲得一些教益。因而不把自己看得太大,也不把自己看得太正確。起碼是自己要活,也讓別人活。假如仗著人多勢眾,就要對別人斬盡殺絕,最後就可能遺禍自己了。

在人類歷史越早的時候——也許是歷史範例的積累還不夠?——犯這樣的錯誤的就越多。這就是聖丹尼和他的同伴掉腦袋的原因。當一千年以後,在巴黎,聖丹尼的名字已經成為一個節日,新的聖丹尼教堂已經建成,連巴黎聖母院也已經擠滿了朝聖者的時候,這個成為「主流」了的宗教,又是如何對待別人的「聖丹尼」的呢?很不幸的是,中世紀天主教對新教徒的宗教迫害,幾乎是人所皆知的事實。人們常常把文藝復興時期,作為一個新世紀的開端。我們正好有機會,一訪法國文藝復興時期的一個重要遺址:安布瓦斯(Amboise),想更多瞭解那個時期的情況。

我們曾在巴黎以東的盧瓦河谷(The Loire Vally)遊蕩了一個星期。那是一個佈滿城堡的山谷和河域。安布瓦斯就在這個區域。那天,我們是整整步行了十公里多,在傍晚時分才趕到安布瓦斯的。

嚴格地說,在此之前我們已經來過一次了。原來朋友告訴我們,我們可以先到安布瓦斯,在那裡先看看,然後再去雪儂墅(Chenonceau),那是盧瓦河域最精緻的一個皇家城堡。去過那裡的朋友告訴她,從安布瓦斯到雪儂墅,有很方便的汽車。我們是坐火車到安布瓦斯的,下了車以後,不論是火車站售票處,還是當地居民,都說沒有汽車去雪儂墅的。這是旅行的常見情況,我們獲得的是不準確的信息。計劃當場就亂了。

盧瓦河上最精緻的城堡雪儂墅

和我們一起下火車的還有一個突尼斯來的第二代移民女孩。她在這裡住了十幾年,會說英語,現在在附近的布洛瓦(Blois)工作。我們也剛去過那裡,而且正好還會兩句阿拉伯的問候語,就和這個阿拉伯女孩用英語聊上了。她和開著車來接她的父親一說,她父親熱情地邀請我們上車,要送我們去雪儂墅。結果,我們在安布瓦斯只能說是腳沾了一下地,就匆匆離開了。那是一輛小型車。法國的汽油價錢是美國的四倍,城市的規模也相對緊湊,所以為了節約汽油和方便停車,車子普遍都小。

女孩的父親是第一代移民。在法國生活幾十年,卻一點不會法語,更不會英語。所以,一路上,我們一直是和女孩在聊。女孩在安布瓦斯長大,大學畢業後,不安心在小地方生活,就把家安在布洛瓦了。那裡雖然大一些,但是還遠不是一個大城市。女孩充滿了矛盾,一邊覺得不能忍受小城的單調,一邊又留戀從小長大的安布瓦斯,留戀小城的美麗和寧靜。對於她來說,這就是故鄉了。所以,她不斷地對我們說,你們一定要再回安布瓦斯去看看,那是一個多美的地方啊。至於車子正在前往的皇家城堡,她說從來也沒去過。我們很奇怪地問:「這麼大一個城堡,我們可以萬里迢迢來觀看,離你們家才十公里,你怎麼會沒去過?」她笑笑說:「對我們來說,城堡到處都是,不稀奇了。」

等到從遊逛大城堡的興奮中回到門口,才發現我們是傻在那裡了。我們懷著希望,再一次向城堡的門衛詢問回到安布瓦斯的方式,他微笑著說,你們直著先走一公里,然後拐個彎,再走十公里,就到了。沒有車。火車是有,可是線路不到那兒。我們顛了顛肩上的大包,走。為了女孩說的小城的美麗,也為了另一個城堡——安布瓦斯城堡。

黃昏時分,暮色蒼茫,我們經過有著數百年歷史的石圍牆圍著的羊群,穿過如畫般的葡萄園,從山坡上緩緩下來,走近盧瓦河邊的安布瓦斯城。進城前,站在路邊的「安布瓦斯」牌子前,還來得及抓住最後的光亮,留影紀念。然後,直直地來到大城堡底下,在一個只有一顆星的小旅館住下。這樣的旅館,就是我們在中國學英語時,想像的真正歐洲小旅館(Inn),雖然法語裡不論大小,都叫大旅館(Hotel)。美國已經沒有這樣古舊而有味道的旅館了。老房子,夫妻經營,樓下是小酒鋪,樓上是像居家臥室一樣簡樸的房間。我們卸下肩上的大包,就來到樓下小酒鋪,和那些在外觀和內心都鬆弛的法國「外省人」一起,擠在櫃檯邊,一人要了一大杯啤酒。一個法國老頭兒,好心地一定要讓給我一個酒吧的高凳子。我們端起酒杯,看著玻璃門外黑憧憧的城堡高牆,一邊灌啤酒,一邊想,這是多麼過癮啊!

布洛瓦佈滿了這樣的住宅

安布瓦斯城堡,是安葬達·芬奇的地方。

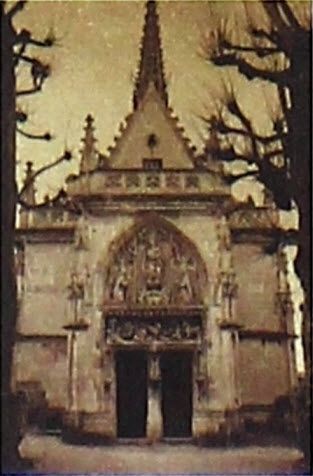

第二天城堡一開門,我們就開始往上爬了。說是爬一點不過分,那是高高大大的石坡道,上面就是整個城堡的圍牆。上去一看,城堡的面目才比較清楚了。原來,是一大圈圍牆圍住了一個山包,山包上才應該是原來的城堡建築物,可惜它們大半已經毀壞無存,留存的只是一個精緻的小教堂和一部分建築物。小教堂在毀壞的古堡廢墟間,顯得有些孤零零的。

有著數百年歷史的石圍牆圍著的羊群(作者手繪)

安布瓦斯城堡頂上埋葬達·芬奇的小教堂達·芬奇肖像

安布瓦斯城堡頂上埋葬達·芬奇的小教堂達·芬奇肖像風很大,因為早,所以遊蕩在頂上的好像只有我們和另外一對英國夫婦。他們似乎是偶然經過這裡,對這個古堡的歷史一點也沒有摸清。在我們後面走進這個小教堂之後,他們只是對這個內部簡單的教堂掃了兩眼,就打算出去了。我平時也沒有隨意和陌生人打交道的習慣,這個時候實在忍不住,冒失地脫口而出:這就是達·芬奇安葬的地方啊。「是嗎?」他們驚奇地睜大眼睛,收住了已經快要踏出門的腳步。望著我們這兩個東方人,幾乎懷疑我們談的是另一個也叫達·芬奇的什麼人。「我們還以為他是葬在意大利呢。」

是的,只有一個達·芬奇。他葬在這裡。這個小教堂就是為他修建的。他們疑疑惑惑地跟著我們尋找證據,我們四個人在這個小小的空間轉了兩圈,才在一面牆上找到一塊小小的石碑,上面刻著,在這後面,安葬著達·芬奇的遺骸。我們走出這個教堂,一起對整個小建築的造型完美和它門楣上的精美石雕讚歎不已。我們高興地成了半個導遊,接著告訴他們,在安布瓦斯城裡,還有達·芬奇故居。那棟紅磚鑲嵌石雕的小住宅也很漂亮。達·芬奇的最後幾年就生活在那裡。

我們不是第一次在這裡遇到達·芬奇了。他把他晚年的成熟的藝術留在了異鄉的法國。我們在附近的幾個城堡都看到他的建築作品。他來到法國,熱情地工作在這裡,去世和埋葬在這裡,是因為在十六世紀文藝復興的法國,有那個時期最重要的一個國王:弗朗索瓦一世。他是達·芬奇在法國的「伯樂」。這是一個常常可以聽到的名字,我們後來都很熟悉了他獨特的面容,因為看他的畫像看得太多了。弗朗索瓦一世熱愛藝術,經常往來於盧瓦河域的宮廷和周圍幾個城堡之間,這個安布瓦斯城堡是他最喜歡逗留的地方之一。我們一來法國,就聽到這樣的動人故事,說老邁的達·芬奇是死在弗朗索瓦一世國王的懷裡的。文藝復興果然是星光燦爛的景象。

我們站在風中雄壯的城堡上,腳下是浩浩蕩蕩的盧瓦河。城堡上插著一排中世紀圖案的旗幟,紅色和深藍,有著金黃的圖案,在風中獵獵飄揚。這裡景色壯美,不由會想,當年的達·芬奇一定也站在這裡看過同一條盧瓦河。可是,此刻我們心裡卻很不「藝術」。因為,我們在向這對英國夫婦繼續導遊的時候,講解了在這個城堡發生的,歷史上著名的「安布瓦斯陰謀」。

文藝復興時期最重要的法國國王弗朗索瓦一世畫像

弗朗索瓦一世死在1547年,十三年以後的1560年,政教合一的傳統結出的無數惡果中的一個,在這裡爆發。正因為政教是合一的,掌握政權者往往也掌握宗教,也決定其他宗教信仰的生死大權,所以,被壓抑宗教的出路也唯在奪取政權。宗教與政治糾合,信仰權問題居然和政權相連,這是何等混亂的局面。當時的國王是弗朗索瓦一世的孫子,是個年幼體弱的少年,並不能真正掌控局面。天主教和新教所代表的兩邊,都試圖挾天子而使自己的一派在政治和宗教上成為「主流」。當時法國的新教徒,大多數是加爾文派,在法國被稱為「胡格諾」。新教出來以後,就經常是被天主教追殺的對象。這一次胡格諾的謀反失敗,一千二百具胡格諾教徒的屍體,就被鐵鉤掛在我們腳下這個安布瓦斯城堡的正立面上。我們怎麼想像也想像不出來,一千二百具人的屍體,掛在這兒是什麼樣的景象。

也許,人們會說,這是弗朗索瓦一世死去以後的事情,和他沒有關係。我們讀了各種有關他本人的資料。在一些書裡,弗朗索瓦一世是一個非常難得的賢明君主,自始至終,充滿了對法國的熱愛和對平民的關懷。他推崇藝術,身先士卒,整篇都是催人淚下的悲壯兼而憂傷的故事。可是,裡面常常遺漏了這樣的情節,這位熱情洋溢的君主,在1516年,與教皇利奧十世達成協議,從此,在法國徹底地包攬政教雙重大權。所有法國境內的教職,從大主教開始,從此由弗朗索瓦一世發佈任命,宗教職位成了他的朝廷命官。法國教會的大部分收入,也歸他所有。從此埋下了政教混合爭權的深深禍根。那些懸吊胡格諾屍首的鐵鉤,在弗朗索瓦一世的時代,已經鑄就。

安布瓦斯堡(作者手繪)

不僅如此,在1534年以後,弗朗索瓦一世開始迫害新教徒。1540年,成立了人們感覺中只有在中世紀才熟悉的宗教裁判所。就在弗朗索瓦一世死後的三年裡,他最寵愛的兒子亨利二世,就用這個法庭,判了五百個新教徒,其中六十人死刑。1549年,又成立了專門懲治胡格諾教徒的,極為嚴酷的宗教裁判所,人稱火焰法庭。文藝復興的星光,在火刑柱的沖天烈火下,頓時黯淡下來。

這是無法控制的對異教徒的加速迫害。迫害越是血腥,衝突越是慘烈,迫害者一方也越是恐懼。在「安布瓦斯陰謀」的十二年後,1572年8月23日,一場惡性迫害事件又在巴黎發生。即使在當時還戰亂不斷的歐洲,仍然震動了所有的人。戰爭,哪怕是宗教戰爭,雖然愚蠢也都是公平廝殺。這與當權者對無辜平民的屠殺有本質區別。那天夜裡,在亨利二世的遺孀、當時攝政的卡特琳·美第奇(Catherine de Medicis)的授意下,以巴黎各教堂的鐘聲為號,以武裝部隊先行,大肆屠殺前來參加新教領袖亨利婚禮的胡格諾教徒,並在全城各處搜殺。屠殺立即擴大到法國各地。根據歷史學家們的研究,僅巴黎一處,被屠殺的新教徒就有三千之眾。這就是永遠被歷史記住的「聖巴托羅繆慘案」(Massacre of Saint Bartholomew's Day)。

安布瓦斯城堡室內

用屠殺來維護權力,是不同歷史階段的強權都曾經試過的方式,可是歷史自有它自己的規律。原來應該在慘案那天舉行婚禮,結果卻目睹自己婚禮的教堂變為屠場的那位異教新郎,在聖巴托羅繆慘案的十二年後的1589年,成為法國國王,那就是亨利四世。他雖然後來改信天主教,卻因此宣佈新教在法國為合法。雖然,不同宗教之間敵視的問題並沒有徹底解決,但是,這是歐洲出現的第一道宗教寬容的曙光。人類向前邁出一步是多麼的艱難。

這位對異教徒大開殺戒而留名史冊的法國王后卡特琳,是從意大利嫁過來的。她來自於意大利文藝復興時期最著名的美第奇家族。這個家族的府第留存至今,是今天學習西方建築史的學生都很熟悉的文藝復興時期府第建築的典範。卡特琳的曾祖父羅倫佐(Lorenzo de Medici)又是這個家族最重要的一個人物。正是他,在自己的別墅裡建立了「柏拉圖學園」,又在私人花開過一個雕塑學校。那裡,有過一個還未成年的十五歲學生,他就是後來意大利文藝復興時期最有名的雕塑家米開朗基羅。卡特琳是在文藝復興的搖籃裡長大的。

在這裡,不得不想到一個同時發生在瑞士的故事。在法國亨利二世的「火焰法庭」把一個個胡格諾送上火刑柱的時候,在美麗的日內瓦湖畔,1553年,胡格諾(即加爾文教派)的創始人加爾文(John Calvin),在他自己成為主流教派的瑞士,把來自西班牙的神學家塞爾維特,以異教徒的罪名,燒死在火刑架上。

這些文明與野蠻的交替,輝煌與黑暗的碰撞,人文精神與獸性的重疊,讓今天站在中世紀城堡上,站在達·芬奇的紀念小教堂,和懸掛過成片屍身的城牆之間的我們,說不出的迷茫。

我們習慣了簡單的歷史分期,教科書簡單地一刀切去了一千年中世紀的黑暗,打開一個陽光明媚群星璀璨的文藝復興時期。我們的目光被藝術的光芒照射得眼花繚亂。我們因此相信,那就是一個人文的時代。這實在太小看歷史的慣性。中世紀和文藝復興連貫在一起。一個在制度上沒有任何觸動的舊時代,很多變化只能是緩慢漸進的,就連中世紀本身都是一個漫長漸進的過程。

常常令大家扼腕痛惜的古希臘文明,是人類歷史一個孤獨的天才早產兒。它們幾乎注定是要滅亡的。文明出現得太早的話,就像一個不足月的嬰兒,他的生存可能幾乎完全取決於生存環境。假如他得到的不是一個暖箱,而是一片野獸出沒的叢林的話,我們又憑什麼指望他能生存下去?文明在那個時代,就是軟弱的同名詞。當我們看到,在人類早期弱肉強食的大環境中,雅典人在那裡發展文明,培育生長著民主制度的萌芽,雕琢著精美的石雕,胸中醞釀著史詩的激情;同時,我們又看到,鄰近的斯巴達,紀律嚴明,全民皆兵,整個國家如同一個兵營。小兒七歲就嚴酷訓練,青年個個參加軍訓,三十至六十歲全都是現役軍人。這幅景象,就像在狼群中,看到一隻浪漫的羊一樣。那是人類在比誰的牙齒尖利的時代。

結果總是最野蠻的大獲全勝,中世紀如期而至。可是,中世紀整整一千年。這不可能是人類的一個無底黑洞。進步,走向文明與人性的進步,是人類的本性,這才是人類的希望。所以,從進入中世紀的第一天開始,人類就開始了另一個向上的艱難跋涉。教堂建築的發展是中世紀文明進步的一個物質證據。在古希臘古羅馬建築與文明同歸於盡之後,人類又漸漸發展出了中世紀的哥特式教堂。這樣艱難的千年跋涉和不斷創造的結果,才是文藝復興的逐步到來。而文藝復興並不是一個脫胎換骨的時代。野蠻的印記依然存在。在人文精神開始發蒙,人體雕塑已經滿街滿宮滿後花園的時候,尊重個人生命,尊重個人權利,尤其是異端權利的時代,還遠遠沒有到來。

所以,那些給巍峨的教堂奠基的主教們,那教堂裡蜂擁而至的教徒們,在當時並沒有理解聖丹尼告訴了他們一些什麼。聖丹尼站在那裡,到法國文藝復興,整整一千三百年過去了。他依然捧著他被砍下的頭,憂鬱地在那裡等待、等待。等待人們能夠理解宗教中向善的真諦。正是這樣一個宗教內核,使得它依然流傳,依然找到自己的信仰者,幫助它的信仰者在野蠻時代的泥沼中,慢慢跋涉出來。那是宗教屬於金砂的部分,它永遠不會被時光的流水沖走。

我們從盧瓦河谷回到巴黎,打開電視,那裡正在播放當天幾乎是全世界所有電視台的頭條新聞。羅馬的天主教教皇讓·保羅二世,正在梵蒂岡,向全世界的人們,為天主教所有的歷史錯誤,公開做有史以來的首次莊嚴懺悔。他要求天主教徒在進入第三個千年之際,淨化自己的靈魂。他請求上帝原諒天主教在兩千多年來犯過的所有罪行。他提到了由於天主教徒在歷史上的敵意、偏見和無情,因而遭受苦難的所有人們,他請求寬恕。同時,他也代表天主教,原諒了所有曾經迫害過天主教徒的人們。

我彷彿看到,死不瞑目的聖丹尼捧著的頭顱上,眼眶變得濕潤。有一滴淚水,在慢慢聚集。漸漸地,他睜了近兩千年的眼睛輕輕閉攏,那滴淚水,終於落在了初春的大地上。

香波荷城堡