在美國人看來,法國還遠不是一個移民社會。巴黎已經有了一些由移民而產生的少數族裔。要論視覺上的「異族景觀」,還無法和紐約相提並論。紐約人是一副樂在其中的樣子。可是巴黎人,從心底裡,對一些「外來者」大概還是常常不大認賬。

很多年前,作家理查德·伯恩斯坦(Richard Bernstein)就曾經寫過,一個巴黎出租司機向他抱怨說,哪裡還看得到什麼巴黎人,全是外國人。那個堅決否認自己是種族主義者的司機還埋怨說,那些亞洲人、阿拉伯人和非洲人(或許他指的還包括猶太人),他們住在巴黎幹嗎?伯恩斯坦寫到,不管這些人和他們的後代在這個城市生活了多久,不管他們說著多麼流暢的巴黎法語,不管他們在國慶那天唱著《馬賽曲》的時候,對法國多麼充滿愛國情懷,甚至不管他們在為法國而戰的戰場上是多麼勇敢,在這個出租司機眼裡,他們還是連個法國人都算不上。

巴黎市一景

今天,相信這樣公開抱怨的巴黎人已經不多。在現代社會,文明世界已經達成共識,種族歧視的言論會給言論者本人帶來非議。可是,大家好像都有這樣的感覺,法國人的特殊驕傲依舊。我記得在大學讀書的時候,有一天在校園裡,和一個澳大利亞留學生一起,遇到她的一個法國朋友。聊了幾句以後,我就想試著練練自己剛學了三拳兩腳的法語。結果,我的澳大利亞朋友事後對我說,你可千萬別見到法國人就想著要練你的法語。法國人最忍無可忍的事情,就是人家「糟蹋」他們的語言了。我想,操練英語大概就不會遇到這樣的忠告。所以多年過去,我還是留下了深刻印象。

法國的外省人

也許,大家都承認,法國人實在是有驕傲的資本。十七十八世紀,法語是遠達俄國的歐洲上流社會通行語言。法國的作派,在多少年裡,一直是風雅的典範。其實,到了法國才知道,這樣的特殊驕傲只屬於巴黎。在中國,我們會說,廣東人、北京人、上海人,等等,幾分天下,各領一方風騷。可是在巴黎人那裡,法國人永遠只分兩種。那就是巴黎人和外省人。

巴黎人也是給大家寵的,誰讓全世界都趨之若鶩地一口一個「巴黎香水」,「巴黎時裝」,「巴黎時尚」呢。在巴黎,從凱旋門直通盧浮宮的香榭麗捨大街上,有一家賣手提袋、小背包、小錢袋的商店。所有的產品幾乎是一樣的淺褐色,相似的圖案設計。可是憑著巴黎名牌,賣著天價,還限量供應。居然有企圖多買而被拒之門外的顧客,在街上眼巴巴地央求過路遊客,替他們進去再買幾個。而裡面擠著的顧客大多是東方面孔。

作為大都市的巴黎,出現街頭乞丐當然很正常。這在紐約也有的是(當然賣藝人不在其列。那是一種工作而不是乞討)。可是我們在巴黎遇到的乞討風格,實在和美國不太一樣。第一天到巴黎,隨朋友去一家超級市場。在街頭一個轉拐,冷不丁地就見到一個人直愣愣地跪在地上,著實把我們嚇了一跳。以後還看到過幾次,有一次是直直地跪在人流湍急的寬闊人行道的中間,就像急流中一塊黑色的礁石。在美國那麼些年,還從來沒有見過這樣的乞討形式。

在巴黎地鐵裡,乞討者則流行發表演說。我們見到多次全部是男性。他們上來之後,為了蓋過隆隆的列車行進聲,就會很大聲地開始傾吐苦水:如何失去工作,家中又有幾個嗷嗷待哺的孩子,諸如此類。傾訴的內容,與宣言般的演講風格形成離奇對照。美國的失業者福利和法國比起來,實在差得很遠。但是,美國的乞討者卻不習慣於向陌生人大聲傾訴。美國乞討者多是默默拿著一塊牌子,常常只是簡單寫著他們的需要,「為食物工作」。有時加一句,「願上帝保佑你」。我們想,這大約是一種區域風格或者說地區習慣罷。朋友告訴我,提起這些乞討者,巴黎人只是不屑地說,「那都不是巴黎人」。

但是,假如從歷史的角度去看,巴黎和外省的劃分,倒確實很有道理。

歐洲在很長的歷史階段裡,是沒有什麼今天的國家概念的。其實亞洲又何嘗不是如此。只是今天的我們不再去細想那外族侵略,皇帝上吊,全民亡國的幾百年殖民史罷了。不想也是對的,因為歷史形成的現實永遠是對的。我們今天,假如對歷史上的外族入侵所帶來的大片塞外疆土之「得」,能夠處之泰然,那麼,在處理歷史上的「失」的一面,似乎也應該更冷靜地去思考和理解,更有歷史感地處理和對待。

在歷史上,法國是一個沒法算細賬的地方。原來都是一個個小地盤,可是羅馬帝國兵士們,嘩嘩地隨著愷撒,如潮水般地湧來,誰也擋不住。一塊塊小地盤就被潮水掃進了大羅馬帝國。愷撒神氣地來到這裡,在我們眼前的這個巴黎塞納河中的西岱島上紮下營帳,就成了高盧總督。羅馬式的大劇場和浴室,就在這裡漸漸蓋起來。那個羅馬浴場的遺址,就是今天的巴黎中世紀博物館。過上一陣,歷史一個拐彎,羅馬人又呼呼地如潮水般退去。土地就又皸裂開來,原來的格局不可能回復,只能分裂成另一番的景觀。經過匈奴的衝擊和分分合合之後,北方的日耳曼人又橫掃下來,被這一波潮水所漫漫淹沒的面積,幾乎又是一個羅馬帝國的規模。所不同的是,當家人已經完全不同,這一次是所謂查理大帝國了。

這還遠不是最後的局面。查理大帝的兒子一死(公元840年),三個親兄弟的繼承人立即開仗。結果是查理帝國又一分為三。兄弟三人各持一塊。北邊的大致是今天德國的疆土,南部的一塊相當於今天的意大利,西面的就差不多可以算作是法國了。這還只是在古地圖上的親兄弟分家產,遠不是什麼今天的國家概念。此後的幾次十字軍東征,整個歐洲大部被捲入,人們瘋了一樣精神亢奮地向東而去,又傻了一樣疲憊頹喪地原路歸來。幾個反覆之後,那腳下輪番踐踏後的土地,怎麼可能還是原來模樣?

這樣的古代「英雄征服」式的思維方式,在歐洲不僅有悠久的歷史傳統,而且在人們的潛意識裡久久埋藏。就拿法國人來說,連「大革命」都經歷過了,這樣的古代理想,照樣在拿破侖時代死灰復燃,燒遍歐洲。

從十字軍東征,我們可以看到,歐洲的複雜,還不僅僅在於各片大小領土之間分久必合、合久必分的戲劇化演變。它還有其運行的雙重軌跡,那就是與王室時而平行時而交錯發展的宗教線索。政教兩路合二為一,這樣的糾合纏繞,使得所有的人都在漫長的歲月中吃盡苦頭。有權力的分合消長,還有教會領土和王室土地的糾紛,更有宗教戰爭對世俗生活的衝擊。政教的糾葛是複雜的,其後的宗教派別之爭也是複雜的,就連天主教在歐洲呈現壓倒優勢的時候,教廷本身都是複雜的。最能夠說明歷史上天主教教廷混亂狀態的,就是法國的南方小城阿維尼翁(Avignon)了。

我們拜訪這個小城的機會,是出現在更南方的港口城市蒙布利耶(Montpellier)。我們多年前一起同學的好朋友,正在那裡做短期的科學研究。說是訪友,實際上卻是給自己涉足一個更陌生的南方法國,找了個落腳點。現在想起來,還覺得很對不起朋友。我們闖去,已經鄰近她研究項目的終結,正是最忙的時候。我們一去自然只能是添亂。真希望他們夫婦能夠在不久的將來訪美時,我們可以盡地主之誼,予以報答。

游過美國,就會很喜歡歐洲國家的面積規模以及火車設施對於旅遊者的便利。我們從巴黎去蒙布利耶,從北向南幾乎穿越了法國的一大半。由於是坐快車,只花了四個小時。歐洲鐵路有種種訂票優惠。我們提前一個月訂雙人來回票,花的幾乎只是當場購票一半的錢。

蒙布利耶也是個美麗的城市。可是,回想在那裡的經歷,首先想到和留下深刻印象的,卻是一個幽默小插曲。

在法國,到處都有一些街頭「活人雕塑」。那是一些表演藝術家。他們或是戴上一個埃及法老的面具,全身一襲金光閃閃的大袍,站在一個同樣被塗成金色的「雕塑底座」上,紋絲不動,做「埃及雕塑」狀;或是把全身沒頭沒腦地刷成銀色,頭戴銀色礦工帽,手(當然也塗銀色)舉銀色的礦燈,站在銀色底座上,做「礦工雕塑」狀。總之,花樣百出。他們共同的特點,是前面放著一個收錢的小罐。只要罐子被行人扔下的錢幣擊響,「雕塑」就會僵硬地緩緩移動,或是變換「雕塑造型」,或是慢慢地一鞠躬。

在西班牙的巴塞羅那,我們還看到過一個把自己塗得一身土紅色、帶著大禮帽的「紳士雕塑」,只是,假如走過的行人不扔錢,「雕像」就會瞪起眼睛,緩慢地移動目光,目光直追「吝嗇」的過路客。「紳士雕塑」顯得一點不「紳士」。

在蒙布利耶的一條小街上,我們又遇到這麼一個「雕像」。他一身潔白地站在狹小的街道中間。似乎恨不得能展開雙臂,乾脆堵住去路,讓大家留下「買路錢」。我們是從他的背後繞過來的。這時,已經有兩個女士站在他前面觀賞了。其中一個開始掏出錢來,在罐子裡發出了好聽的聲音。我們已經很有經驗,停住腳步,因為知道「雕像」要動了。果然,他漂亮地慢慢轉換了「造型」。當新的姿勢固定的時候,他不像通常的那樣完全「僵住」,而是有一個食指向上,輕輕地對著那個剛扔了錢的女士勾動。

她猶豫著走上前去,「雕像」友好地漸漸展開手掌,似乎在邀請一個握手。那名女士終於鼓起勇氣,把手放入了「雕像」的手中。手掌在緩慢合攏,握住女士的手,又慢慢送到自己的唇邊,輕吻了一下。然後,漸漸送回原來的位置。如此羅曼蒂克的「塑像」令圍觀者很開心。大家正待散去,卻發現這一幕還沒有演完:女士的手抽不回來了!這頓時讓我想起奧黛麗·赫本演的《羅馬假日》。

女士一開始還不相信,沒有用力。然後,她加大力度,可是,手還是抽不回來。她放棄努力了,大家都自然地轉而去觀察「塑像」的反應,可是,他只是「塑像」。石膏般雪白的頭部毫無表情,一臉無辜,連眼珠子都不動一動。我正不知道這怎麼收場,一名觀眾突然上前,向那個要緊的罐子裡「鐺鐺」地扔進兩個硬幣。雕像突然鬆手了,緩緩地開始鞠躬。大家「哄」地大笑起來,四處散開。

有了蒙布利耶的「大本營」,我們就「四面出擊」了,其中就有阿維尼翁。今天的阿維尼翁,是一個對遊客最合適的規模,八萬人口的小城。相比之下,擁有一個古羅馬劇場的小城尼姆(Nimes),由於多出一半的人口(十二萬),作為一個步行者的旅遊對象,馬上就能感覺出尺度有些偏大了。

阿維尼翁至今圍繞著一圈五公里長的城牆,城門城塔城垛一應俱全。城外是整潔的林蔭道,城內在視覺上卻非常豐富,教堂古跡林立。繞到後面,我們隔著羅納河,可以看到山頂積雪的比利牛斯山,再往後,就應該是西班牙了。這個普通的小古城,在十四世紀一開端,就由於原來在羅馬的天主教廷移居此地,而漸漸變得世界聞名。當時的這個小城並不屬於法國,就像今天的梵蒂岡不屬於意大利一樣。可是不同的是,當時的教廷和宮廷有著千絲萬縷的關係。

這種關係並不一直是合作的。在教廷搬到阿維尼翁僅僅幾年之前,就發生過這樣的事情:意大利籍的教皇企圖開除法王的教籍,卻反被法國國王的代理人抓了起來。而此後在阿維尼翁的教皇克勒芒五世,又居然是法王選擇的結果。政教糾葛可見一斑。這是教廷非常衰落的時期,自己都爭鬥不清。在阿維尼翁教廷結束遷回羅馬之後,又由於內部紛爭,出現了兩個教皇並立的局面,其中一個留在羅馬,一個又回到了阿維尼翁。兩個教廷互不承認,歐洲各國君主也隨之跟著「站隊」。直到阿維尼翁教廷成立的整整一百年後,十五世紀初,比薩的宗教會議召開,才決定兩個都不要,另立一個正宗的。結果,前面兩個都不服,拒不退位。沒有解決分庭抗禮,反而成了三足鼎立。又過了近十年,才選出第四個教皇,他終於擁有足夠的力量,逼著前面三個都退了位。

至於小城阿維尼翁,從十四世紀中葉起,始終是直屬羅馬教廷的屬地,而不是法國領土。直到法國革命中的1791年,法國國民公會下令把阿維尼翁收為法國所有。在那個時候,教廷捍衛自己的屬地,有一多半靠的是人們對宗教的敬畏。既然革命打破了敬畏,混亂中要奪一塊地實在易如反掌。就像今天的梵蒂岡,那些教廷的兵們都只是儀仗隊而已。真有人要攻要奪,是一點經不起的。事實上,在法國革命開始的1789年,當地民眾已經在革命的鼓舞之下,衝入完好保存了整整五百年的教廷建築,掠奪毀壞了幾乎全部室內陳設和藝術品。此後又曾被法國人用作兵營。

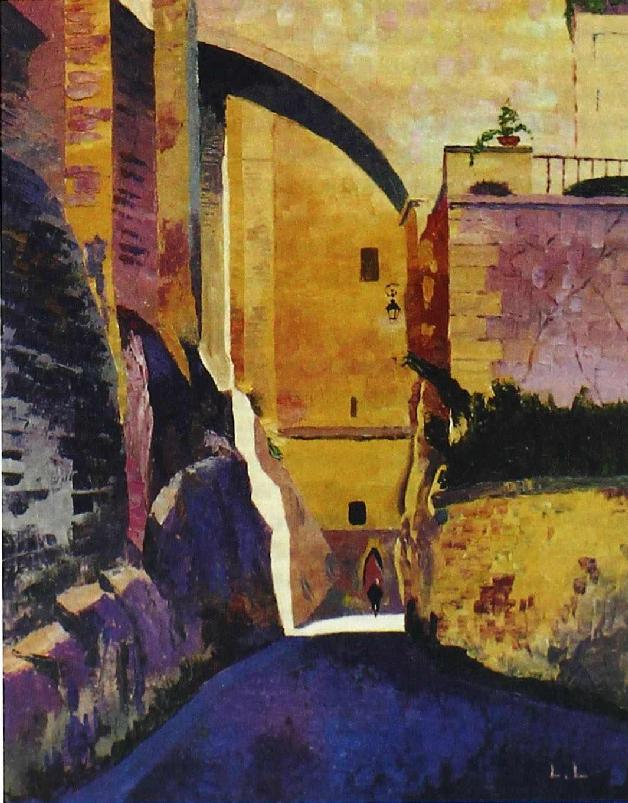

政教合一時代的中世紀教廷——阿維尼翁(作者手繪)

當我們來到這裡,阿維尼翁教廷建築還保留了一部分。它建造在五十八米高的岩石山上,完全由石塊砌築。僅此保留的這部分,已經非常壯觀,不過內部只可以用「空空蕩蕩」四個字來形容。陽光下,建築本身就像是一塊巨大的岩石,只有頂部金色的聖像,在藍天的襯映下熠熠閃光。

法國和中國一樣,都是歷史悠久。可是真正悠久的是土地。土地上的人是在變化,人產生的文化是在交流的。就像我們常常一口一個西方文明,可是西方歷史學家細究起來,連一個法國都要追根尋底,細細剖析,追到最後,只有這片土地上曾經發生過的各個文化堆積層,而法國本身,卻不知迷失到了哪裡。而我們一般不存在這樣的問題。我們也許是相反,不論是什麼,只要進了大致這塊地盤,就統統「收歸國有」。結果,大而化之,一鍋燴就了中華大文化。

法國人當然也不甘心連自己的文化源頭都面目不清。可是要抓住,又複雜得一塌糊塗。今天的法國領土,在不同的歷史時期,歸了不同的領主。這個領主可能是個小家族,也可能是外來的「蠻族」統領,也可能根本就是週遭鄰國的國王。還有,就是像阿維尼翁一樣,是教廷的領地。所以,法國人到最後,就死死守住一條底線。那就是塞納河上小小的西岱島,就是從西岱島發展出來的巴黎。抓住了巴黎,法國就跑不了了。這就是巴黎對於法國的歷史重要性。而事實上,在法國最終越來越接近今天的領土規模的時候,巴黎就越來越成為法國的象徵(而不僅僅是心臟)。照法國的俗話說,那就是「巴黎一打噴嚏,全法國都要感冒」了。

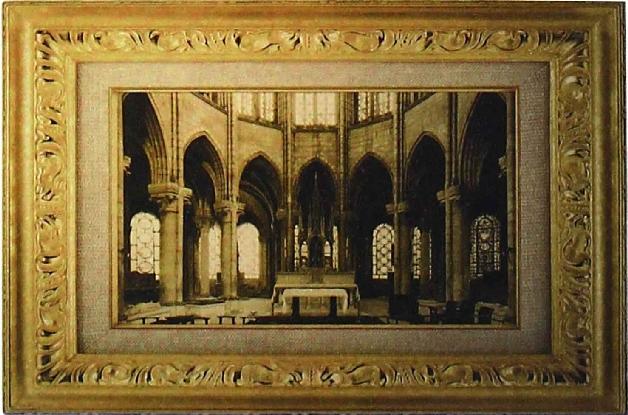

聖丹尼教堂內景