巴黎遍地都是博物館。

巴黎是首都,自然有大量的法國國家博物館。可一到門口,我們就捂著錢包愣了一愣。因為,對窮人來說,它們和美國的國家博物館有一個性質嚴重的不同。那就是,它們都收取大致四十到六十法郎的門票。

提起門票,就會想起「濫收費」。這是一個經典的中國話題。一個博物館,假如從五角人民幣的門票,搖身一變,就成了二十五元。那麼,刨去物價指數,收費是否合理的疑問還是馬上就會冒出來。於是,博物館會出來解釋:這個博物館的維護費用是一筆天文數字。每年門票收入只佔其中百分之一。大家想想也就說不出什麼了。可是,收費一漲再漲,「濫收費」的問題還是會被一再提出。

難道美國就不收費嗎?只能說,美國解決這個問題的方式比較刻板。它的收費是以博物館的性質決定的。

美國的國家博物館不收費。它的理由是這樣的:老百姓交稅,國家就必須免費提供公共設施。所謂取之於民,用之於民。至於博物館的維修費用,美國概念是,博物館會廣開財路,尋求捐款。至於參觀的平民,大家在政府收稅的時候,已經交過這部分錢了。所以,在華盛頓,遊客可以盡享國家級收藏,遊走於藝術、自然、歷史、航天等等巨型博物館,不掏一分錢。至於那些從來沒有在這裡交過稅的外國遊客,也就都權當客人順便招待了。

巴黎一個已廢棄的教堂

還有許多私人博物館,美國人承認它是一種經營性的商業行為,所以,就遵從商業規律。其收費標準是在「不把參觀者嚇走」和「有利可圖」之間平衡。這樣的門票再離,似乎也不存在「濫」的問題。而是像買商品,市場調節,買賣公平。至於一些私人基金會的博物館,如著名的紐約大都會博物館等等,只收取贊助和捐款,而不強行收取門票。博物館只給你一個建議性的贊助金額。所以,在美國,是以不同的原則處理不同性質的博物館收費。橋歸橋,路歸路,各行其道。大家從來不認為濫收費是一個有必要討論的「問題」。

法國的概念完全不同。就連公共廁所,在美國人看來是天經地義的公共服務設施,在法國也一定是收費的。而且設計先進,像保險箱一樣全封閉地矗立在大街上,無人看管。沒有恰好兩法郎一枚的硬幣扔進去,絕對不開門。這在美國人看來,就有點過分了。

但是對於法國國家博物館的收費,漸漸我們開始理解。也許,是因為法國的外國遊客實在太多?朋友告訴我們,遠在二十世紀九十年代初,巴黎每年的遊客人數就已經超過了它的居住人口。也許,也因為法國的「歷史負擔」實在太重?法國的遍地古跡,個個都要保護和修復,個個都是填不滿的獅子口,吃的可都是法郎。但畢竟法國人還是知道國家博物館服務公眾的意義。一個貧窮的納稅藝術家,是不應該被國家博物館拒斥在外的。再說,除了鳳毛麟角,有幾個藝術家不是掙扎在貧困線上的?因此,這些博物館也有一些相應的「補救措施」。比如說,所有藝術系(包括建築)的學生,都有免費參觀卡,可自由進出各類國家博物館。另外,如盧浮宮,在下午三點以後進去,可以獲得降價,假如在每個月的第一個週末進去,就可以不掏腰包了。

我們就在這樣的免費日,去「趕」過一回「場」。那還不是旅遊旺季,可是「免費日」的盧浮宮廣場,一早排隊的人群依然蜿蜒曲折,見首不見尾。好在我們的朋友盧兒儼然已是一個「老巴黎」。我們另闢蹊徑,繞到與地鐵站相近的另一個地下入口。那是外來的遊客們所不熟悉的「旁門歪道」。一路暢通無阻,我們徑直就闖進了佈滿雕塑的大廳。這大概是當地人在「客滿為患」的巴黎,給自己留的公開的「秘密通道」吧。

一般的法國人,好像習慣了對國家博物館付門票。估計門票對這樣一個收入相對恆定的發達國家,也不是太大的負擔。但是,對國外旅遊者來說,差別就很大。收入和法國人相差不多的遊客還可以過得去,而對其他國家的遊客,可能就是一筆不小的負擔。有時,一張門票就相當於近百元的人民幣了。

但是,在法國,也有大量免費參觀古跡的機會。那就是教堂。誇張一點的說法:巴黎幾步路就是一個教堂。這些教堂與中國的宗教建築寺廟相比,其他優劣一概不論,就其選用材料的不同,就先佔了優勢。為什麼呢?道理很簡單。中國的寺廟大多為木結構,一上百年千年,難免祝融之災,十之九九,都是一把大火燒了個精光。哪怕古籍中描寫得再雕樑畫棟、金碧輝煌,也只是紙上文章了。

法國的教堂都是石塊砌成。雖然也有不少教堂,在漫長的歲月中,被自然和戰亂所毀。但是,它很難被徹底毀滅。只要還剩個骨架,只要人還在,宗教不死,它最終就還是會被修復起來。當然,人類的愚蠢不在這個考慮的範圍;假如橫了心要拆,憑著人的本事,不要說拆北京的城牆,就是要拆萬里長城,也是不難的。

選材的不同,也就決定了技術發展的不同。在鐵穆辛哥材料力學理論的千年之前,人們就憑著經驗在用小塊的石頭「積木」,摸索著搭建具有複雜空間的宏偉建築的方式。失敗曾經是他們唯一的教師。在那個時代,就技術而言,石匠比木匠確實要難得多,但是,他們顯然是成功了。你站在那裡,想像當時的情景,真會在一瞬間懷疑這幾乎是一個不可能的奇跡。可是,眼前的教堂就是證據。更何況,成功的還不僅僅是技術。它們都是真正的藝術品。不論是整體還是細部,都在令最無動於衷的人,發出一聲來自心底的歎息。

皇家小教堂內景

法國是哥特式教堂的起源地。也許正因為是起源地,它留下的哥特式教堂,並不一定就是在形式上最完美的。例如巴黎聖母院,就是一個早期哥特式的代表。較之於成熟期的作品,它沒有那麼直插雲端,高聳飛揚,伸手就能觸及上帝指尖的感覺,但是,它的正面石山般的凝重、沉穩,它的側面飛券空靈留給了人們想像的空間,而內部空間的尖券,已經足以帶領一個有悟性的靈魂向上提升了。

有了這些教堂之後,假如要領略和理解宗教,也許,歐洲就成了最合適的地方之一了。在數量如此之大的幾百年甚至千年以上的古教堂面前,即使一個距離宗教很遠的人,也很難對如此深厚的歷史積澱和人類對精神世界的追求,完全不動心。

除了正在閉門修繕的之外,巴黎任何一個教堂都是對公眾開放的。如果說這些教堂是免費博物館,一點也不言過其實。歐洲的天主教堂和美國的同類教堂的內部裝飾有很大區別。我們的朋友弗蘭西斯是美國天主教的修士。從歐洲回來,我們再參觀他的教堂,就感覺特別簡潔。我們告訴他,法國的天主教堂如何掛滿了巨型名家油畫,佈滿了精美浮雕。我們想說,相比之下,美國天主教堂是不是顯得太「沒文化」了。弗蘭西斯微笑著說,這倒並不完全是美國的教堂弄不到一件藝術品,而是他們的教會對教堂的佈置另有規定。按照教會規定,他們的教堂裡只准許出現一個神像雕塑或是神像繪畫。其餘的裝飾就只有彩色玻璃窗了。而且,這些彩色玻璃鑲嵌的窗子,也不像在歐洲那樣,它們並沒有具象的宗教內容。他們的理由是,假如一個教堂過度裝飾,那麼,人們勢必會被這些藝術品所吸引,而不利於全神貫注地靜思,甚至忘記自己來這裡究竟是尋求什麼的了。

教堂的大門永遠是敞開的

然而,對於歐洲教堂的裝飾傳統,弗蘭西斯表示了充分的理解。他說,在中世紀的歐洲,遠不像今天那樣,人們普遍有了閱讀能力。在那個時候,再虔誠的信徒,也有可能根本沒有讀過《聖經》。大多數人都是文盲,他們無法通過閱讀來瞭解宗教的歷史和內容。所以,走進教堂的人們,除了聽牧師的布道之外,一個重要的宗教知識來源,就是這些美輪美奐的宗教藝術品。人們從這些繪畫、雕塑和彩色玻璃窗所講述的故事裡,形象化地接受了宗教教育。

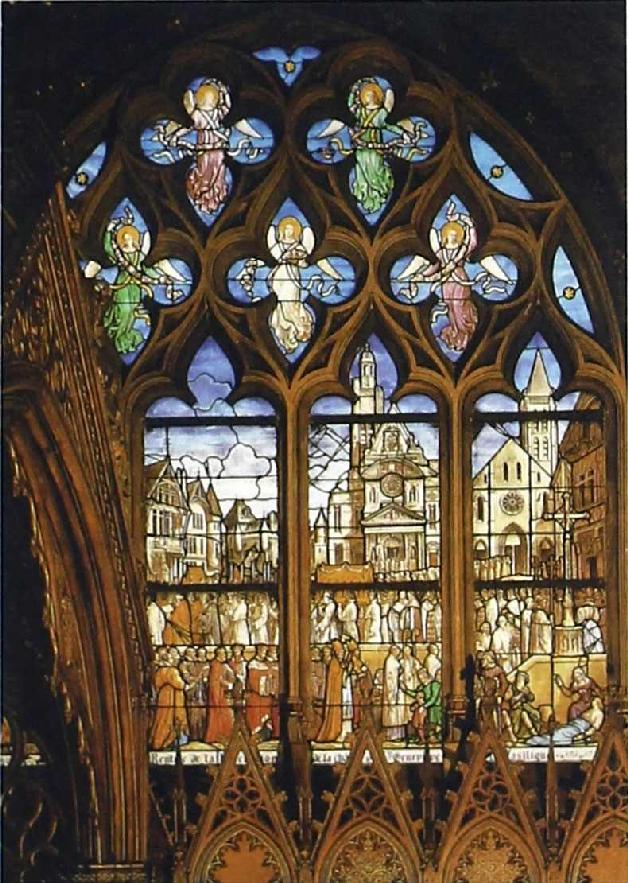

巴黎教堂的玻璃

歐洲中世紀最傑出藝術家們,就像東方的藝術家,把藝術生命交給敦煌的洞窟一樣,他們也把自己才華的結晶留在了教堂的牆上。這些作品成了教堂生命體一個不可分割的部分。僅僅是走遍巴黎的教堂,也足以使一個遊人得到足夠的享受了。

布洛瓦教堂的牆

這些還遠遠沒有窮盡巴黎古教堂的魅力。教堂只是一個建築物,而人與上帝的對話給它們傾注了無窮的生命力。教堂還在舉行千年延續的彌撒,神父還在接受傳統的懺悔。有時在教堂的側面,你可以看到一些等候懺悔的人,靜默地候在小小懺悔室外的長椅上。那一片片搖曳的燭火,彷彿是一個個卑微靈魂的祈禱和傾訴。此外,巴黎的教堂還在夜晚舉行演奏古典樂曲的音樂會。再小的教堂,門口也會有一張小小的招貼,通知音樂會的時間和曲目。巴赫、肖邦,他們都不是遠去的身影,而是教堂裡輕輕托起一個個孤獨靈魂的天使的手臂。

那天傍晚,我們從西岱島隨意逛出去,不知不覺來到了馬亥區,那是在奧斯曼改建巴黎時,「手下留情」留下來的一個老區。窄窄的街道,磨得圓圓的小石塊路面。最後,順著重重的石階,我們又進入了一個教堂。一開始就被牆上的油畫所吸引,我們沒有注意身後在發生什麼。偶一回頭,才發現在教堂中間的聖壇前,靜靜地跪著幾十個正在默禱的修女。後面坐在長椅上的,是一些普通的巴黎市民,他們也在低頭默禱。

後來我們才從這個教堂散發的介紹文字中得知,這是一個由巴黎人依據現代生活特點,為滿足一些人的精神需求創立的「城市修道院」。這些自願「入院」的修女,都是在世俗社會有半職工作的職業婦女。這個工作使得她們能夠自給自足,自己養活自己。當然,那只能是一個頗為清貧的生活。這樣,她們在其餘的時間,就能夠靜心地過她們的「修道院生活」,與上帝對話。她們一襲白色的長袍,黑色的頭巾。那些美麗的修女,使我們不由地想起那個由赫本飾演的著名電影——《一個修女的故事》。

默禱之後是彌撒。她們唱聖歌的聲音是那麼單純,歌聲在教堂裡輕柔地迴盪、上升。讓你感受到靈魂可以超脫肉體的束縛而昇華。這時,我們才理解,為什麼人的身體是柔弱的,而精神卻可以是堅忍和頑強的,心靈可以是無畏和勇敢的。對於一個重視內心淨化和精神救贖的人,雖然生命依然是脆弱的,但是他們卻能夠在精神上越過生與死的界限,克服心靈深處對於死亡的本能恐懼。

在這樣一個彌撒之後,我們走出教堂。夕陽下,現代巴黎的喧嚷帶著塵世的一切撲面而來。這是我一生中最接受不了繁華的一剎那。在這一刻,我突然理解了我們的朋友弗蘭西斯,為什麼會在現代的美國,作為一個嬉皮大學生,會被宗教所感動,被修道院所吸引。

這是我在美國,很久以來反覆詢問過弗蘭西斯的一個問題。答案卻意外地在歐洲找到了。

巴黎的標誌艾菲爾鐵塔和埃克特·古瑪(Hetor Guimard)設計的巴黎地鐵入口