使我們迷上巴黎的,是西岱島(Ile De La Cite)。

西岱(La Cite)在法語裡,是一個區域的意思。比如說一個大學的宿舍區,也會叫La Cite。感覺就像和英語中的城市(city)一詞同構。事實上,最初的巴黎城區,也就是從西岱島開始的。

其實,這是塞納河中兩個相近小島中的一個。在西岱島近旁,還有一個更小的島嶼,聖路易島。兩個小島由一座小小的聖路易橋相連,非常精巧地鑲嵌在塞納河中。

塞納河是巴黎的幸運。它不寬,也不窄。河水靜靜地、和緩地流淌。我自從知道巴黎由西岱島而起,腦子裡就一直有一幅巴黎誕生的圖畫:那時的塞納河兩岸,一定還是綠色的荒原。可是,就在綠野之中,在一片片野花之中,流過了塞納河。河中的小島就是初生的巴黎。石塊壘起的住屋和小街,圍繞著一個小小的教堂和它前面小小的廣場。環繞著巴黎的,是一泓清流的塞納河。由於小島的介入,河水在這一段變得湍急起來。河岸上是絢爛的野花,也許其中就有紫羅蘭和薰衣草?在綠色和紫色粉色的眩暈中,站著一棵棵蒼鬱黝暗的古木。它們疏朗地、孤獨地散落在塞納河岸。冬天展示著憂傷和力度,春天變得柔和與天真,就像一個個衛護嬰兒巴黎的騎士。越遠離河岸,它們的數量越多,在遠處在天際,就茫茫蒼蒼地連成一片參天古森林了。

新橋老照片中的新橋和盧浮宮沿何街

新橋老照片中的新橋和盧浮宮沿何街今天的巴黎已經是一個大城市,可是,西岱島依然是它的中心。如此精巧的一個小島,卻有九座橋,與兩岸和聖路易島相連。其中包括一座巴黎最古老的橋。它在西岱島的最西端,貫穿南北兩岸,是在四百年前的1607年落成命名的。那是一座石橋。說是最古老,是因為比它更古老的橋都已經消失了。這從古橋的名字就可以猜到,直到今天,它還是保持著當初由法國國王亨利四世給它起的名字,「新橋」。和新橋相對的西岱島東端,緊挨著南岸,就是神話一般的巴黎聖母院了。

和巴黎聖母院相隔塞納河的大街,沿街一溜的咖啡館。巴黎咖啡館的座位,總是室外的更多。也許是巴黎的街景太誘人,室外的座位總是一致地面對大街。在這裡,就是面對巴黎聖母院了。這一段河道被西岱島擠得很窄,大街和聖母院的廣場,又在同一個水平面上,所以,坐在那裡,感覺自己就坐在聖母院小廣場的外圍。塞納河恰如其分的隔開了廣場上的遊人和喧嚷,又沒有將聖母院推得太遠。難怪那裡的咖啡館幾乎永遠是接近滿座的。

巴黎咖啡館門外

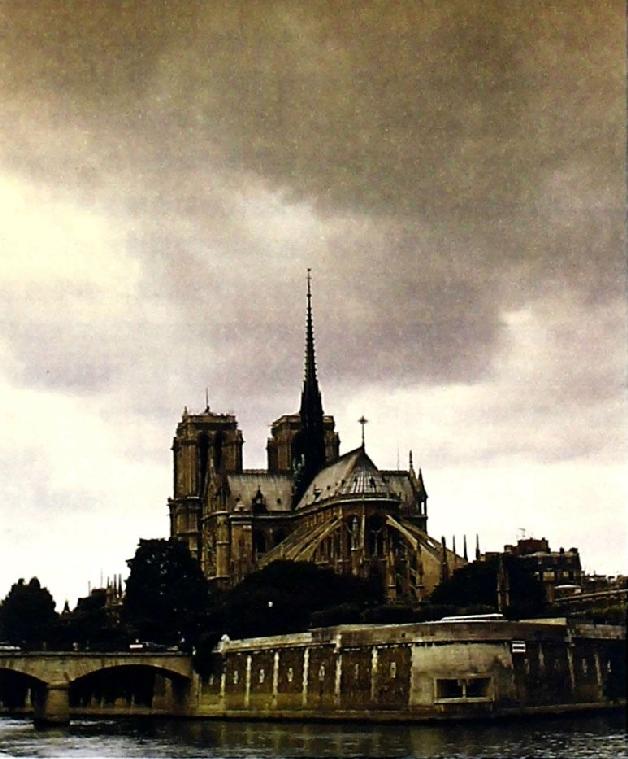

可以說,我們來得正是時候,巴黎聖母院的立面歷經長期的清洗修整以後,剛剛拆除腳手架。清洗乾淨的石牆面和石雕,就像是昨天剛剛建造完工一樣。正因為如此,也可以說,我們來得不是時候,近千年的歷史感都隨著黝黑色的歲月積塵一併洗去。要等它再一次出現讓我們滿意的歲月滄桑的顏色,也許還要等上一百年?可是,我們對自己說,還是不要太挑剔了。畢竟,世界上只有一個巴黎聖母院。

法國的核心:巴黎西岱島

當然,巴黎聖母院是歷史悠久的。1159年,它在蘇利上教(Bishop de Sully)的委託下籌建,在1163年被放下第一塊基石,一場大規模的建造就在一個羅馬神廟的遺址上開始,營造過程綿綿歷時兩個世紀。它也是建築史上早期哥特式教堂的一個重要實例,無數中世紀建築師和手工藝家在其中傾注心血。它沉穩地在西岱島上屹立了近千年,自然還是一個歷史的見證。

1422年,亨利六世在巴黎聖母院加冕。1804年12月2日,拿破侖·波拿巴也在這裡加冕,這一歷史場景被記載為一幅巨型油畫,至今仍是巴黎盧浮宮的珍貴藏品之一。1789年的法國大革命中,革命的巴黎人砸毀了聖母院外部石雕聖徒們的臉部。以致在十九世紀巴黎聖母院不得不做全面重修。現在我們看到的精美石雕,就是十九世紀重修的結果。原來那些被毀容的中世紀石雕原作,我們只能到距離巴黎聖母院不遠的中世紀博物館(Musee de Cluny)去尋訪了。它見證了舊制度,經歷了革命,也扶上了革命以後的第一個皇帝。

巴黎聖母院無疑是西岱島最具有魅力的地方。我們每天不論去哪裡,最後總會不由自主地轉回西岱,轉到聖母院前的咖啡館外。一人交出十個法郎,或者十二法郎,以一杯長久的黑咖啡,結束這一天的出遊。巴黎的咖啡其實和功夫茶一樣,只有濃烈的一口。我們要上一杯,只是為了合法地在聖母院前面佔領一個最佳的觀賞位置。我們坐著,直到夕陽西下,直到晚霞在聖母院白色的石牆上塗抹黃昏。然後,搖著頭說,這真的是它嗎?我真不敢相信自己的眼睛。

巴黎聖母院的頂部西岱島上的巴黎聖母院巴黎聖母院的側面

巴黎聖母院的頂部西岱島上的巴黎聖母院巴黎聖母院的側面然而,巴黎聖母院的魅力,不僅來自於它的年代久遠和它在建築史上的重要地位,也不僅來自於它異乎尋常的閱歷。它至少有一半的魅力,是來自於一本同名小說。於是,我們在聖母院再次與維克多·雨果相遇。

「巴黎聖母院」對我們來說,先是一部書名。然後,才是一個由石塊砌成的古老教堂。毫不誇張地說,許多人和我們一樣,被巴黎聖母院所吸引,其中至少有一半的原因,是因為讀了雨果這部以聖母院為場景的小說。是雨果給這個石頭的建築注進了血液和靈魂。

我們坐在這裡,沒法不看到吉卜賽姑娘艾絲美拉達,在聖母院的台階前飄然而過,身後緊緊跟著那頭智慧的山羊;我們沒法不聽到卡西莫多在鐘樓敲響的鐘聲,鐘聲撞擊著所有人的心靈,在夜色中震盪;我們沒法不感覺到,月光下,神父那陰鬱的身影,在聖母院的頂層,裹挾著黑暗,一步步向前逼近,我們也沒法不去想像,當年的雨果,如何用手摩挲著聖母院一塊隱隱刻著「命運」二字的石塊,心裡波瀾壯闊地展開了不朽的頌揚人性的漫漫長卷。

今天的巴黎聖母院,並不是我們想像中的一個僅供參觀的歷史遺跡。和巴黎幾乎所有的其他中世紀教堂一樣,它今天依然在正常使用。千年來,只是在革命和戰亂的時期,有過短暫的關閉。其餘的日子裡,它們的鐘聲每天定時敲響,彌撒定時舉行。白天的任何時候,任何人,都可以走進去,把自己隔絕在教堂裡,把世俗世界暫時拋開。

在這裡,縱然有大量來自世界各地的遊客,但是,即使不在舉行彌撒的時間,你也同時能夠看到,不斷地有這樣一些人進來,他們在額頭點上聖水,在胸前畫上一個十字,在祭壇面前點燃一支蠟燭,然後靜靜地坐下,在這樣一個特殊的空間裡,進入宗教氛圍。這時,他們開始和上帝對話,從宗教中得到自己所需要的精神慰藉,汲取精神力量,在內心得到一種提升。對於他們來說,這是令他們有勇氣持續下一段世俗生活的重要精神驛站。最後,他們離開座位站起來,對著聖壇上的耶穌受難的十字架,輕輕行一個單腿的屈膝禮,在胸前又畫上一個十字。就結束了這個簡單的個人宗教儀式。此間一個人心靈的感受和變化,我就不去嘗試用語言文字描繪了。

失去宗教功能的古教堂,就只是一個被歷史拋下的藝術軀殼。而持續千年至今不斷的宗教活動,使得巴黎聖母院依然是巴黎聖母院。

西岱島有著一個浪漫的外部氛圍,卻在千年以來,就承負著一個沉甸甸的內核。所以,它遠不是輕盈地飄蕩在塞納河上的一片綠葉。

在巴黎逐步成為大巴黎的過程中,小小的西岱島始終是巴黎的政治和宗教的中心。直至今天,在巴黎聖母院的北邊,就是巴黎市政廳。在我們都熟悉的「巴黎公社」巷戰時期,無數發炮彈曾帶著尖利的呼嘯聲,在這裡炸開。向西,就是巴黎警察局和法院。這些機構的建築物,已經都是重要歷史文物了。其中最吸引我們目光的,還是小島近西端的司法建築群。

美輪美奐的皇家小教堂

今天被分割為幾部分的司法建築群,在歷史上曾經是一個整體。在體量上,它佔據了西岱島的整整一段。它的歷史差不多和巴黎聖母院一樣悠久。而且,和聖母院的文化堆積層一樣,它也是建立在羅馬人的遺址上。這個遺址原來是羅馬總督的住宅。建築群一開始是王室所在。直到1358年以後,宮廷才搬離此地。因此,這個建築群的中心,是一個美輪美奐的皇家小教堂(Sainte-Chapelle),是西岱島向公眾開放的主要古跡之一。

在這裡,中世紀崇拜上帝的殿堂也等級分明。小教堂分為上下兩層。下層是為僕人和低層官員所用,最精彩的部分是為王室準備的上層。十五米高的牆面,由狹長排列的彩色玻璃窗組成,翠綠、玄藍、金黃、朱紅,變換著光的魔術,一路向上。窗的尖券指向屋頂的尖券,指向天空。透明燦亮的色塊在指示一條通向天堂的光明之路。建築藝術家在這裡煞費苦心。

小教堂分割了這個龐大的建築群。宮廷離去以後,教堂南面的建築成為司法宮(Palais de Justice)。五個世紀以來,司法宮歷經變遷,從皇家法庭,革命法庭,復辟後的法庭等等,直到今天法國人引以自豪的、以《拿破侖法典》為基礎的現代法庭。儘管這些法庭有著很大差異,但是在功能上,司法宮和巴黎聖母院一樣,始終沒有停止過屬於它的活的生命。因此,應付著繁忙司法事務的司法宮,今天是不對遊客開放的。

巴黎有著太多的歷史建築是仍然在使用中的政府機構。因此,為了兼顧使用和民眾參觀古跡的雙重需求,巴黎在每年都會有短短幾天,將這些使用中的古建築向公眾開放。

司法宮建築群

小教堂以北,是中世紀與司法機構密切相連的一部分,那就是監獄。它的名字叫貢塞榭嶧(Conciergerie)。所謂司法與監獄相連,在中世紀的歐洲,不僅是指它們在性質上的相互聯繫,還指它們在實體上也常常相互連接。

在西岱島外圍散步,確實很容易被貢塞榭嶧獨特的建築風味拖住腳步。它的造型渾厚凝重,又很精緻、很豐富。它有典型的中世紀城堡風格,卻不失典雅。而且還法國味道十足。可是,這樣一座在審美上近乎完美的建築物,卻沉重得叫歷史無法抬頭。從1391年開始,直到1914年的第一次世界大戰,整整五百多年,貢塞榭嶧始終是巴黎的一個主要監獄。

貢塞榭嶧內院的囚犯放風處監獄博物館——貢塞榭嶧

貢塞榭嶧內院的囚犯放風處監獄博物館——貢塞榭嶧監獄,是人類在歷史上最忽略的一個角落。人們幾乎不把眼光投向這個社會的背陰面。文明發展的程度越低,就越是如此。那裡的生命,是在活著的時候,就已經死去了。他們走進監獄,就是在踏入地獄。只不過死亡變成一個緩慢而痛苦的過程而已。對監獄中的生命的關照程度,至今依然是判斷一個社會文明發展程度的標誌之一。

在久遠的年代,只有和名人有關的囚犯,才會留下記錄。比如,在中世紀的貢塞榭嶧,一個特殊的囚徒弗朗索瓦·拉韋拉克被留下記錄,這是因為他作為刺客,刺殺了亨利四世(就是那個為「新橋」命名的國王)。1610年,拉韋拉克在貢塞榭嶧的囚禁中,備受酷刑後被處死。根據這個「名人規律」,使得貢塞榭嶧變成巴黎歷史上最著名監獄的原因,就不難猜測了。在法國歷史上有過那麼一個時期,貢塞榭嶧關押了數量難以置信的名人。而且,他們邁出監獄的路徑,往往總是通向斷頭台。

這個時期,就是法國大革命。這個監獄的特殊境遇,終於導致貢塞榭嶧在今天成為一個特別的監獄博物館。

法國大革命時,要說巴黎是一個監獄氾濫的時期,大概不算太過分。我們在巴黎參觀過一些其他建築。這些建築在歷史上前前後後都與監獄二字毫無關聯,可是,假如你仔細看看說明,就會發現,唯獨在大革命的時期,曾經被用作監獄。可是,貢塞榭嶧,仍然是大革命監獄中最重要的一個。

「革命」,在很長時期裡,在這個世界上的很多國家中,是一個神聖的字眼。對於我們,就更是這樣了。我們幾乎是在渲染革命的氣氛中長大的。從我們開始學習語言起,這個字眼,就和陽光、空氣、美好、光明,等等一起,成為我們童年夢想的一部分。這是一個不需要尋求解釋,不需要思索和理解的一個詞。革命總是好的,假如有問題,只是因為革命不夠徹底。比如說,法國大革命是一場資產階級革命。能革命總還是好的,但是資產階級革命,問題就是不徹底了。

再長大一點,我們進了學校,就知道革命的嚴肅性和嚴重性了。因為,我們開始背誦,「要革命就會有犧牲,死人的事情是經常發生的」。革命祭壇是必須有貢獻的祭品的。等我們讀過三年級以後,也許還不用那麼久,我們就知道,由革命而引發的死亡,由敵我雙方組成。其間的關係很簡單,就是「你死我活」。所以,對敵人的慈悲,就是對自己人的殘忍;相反,對敵人的殘忍,當然就是對自己人的慈悲了。這是最後一課,我們永遠地記住了「對待敵人,要像嚴冬一樣殘酷無情」。革命教育至此基本完成。

進入過貢塞榭嶧的人,大致對「法國大革命不夠徹底」的論斷,會有一些不同看法。

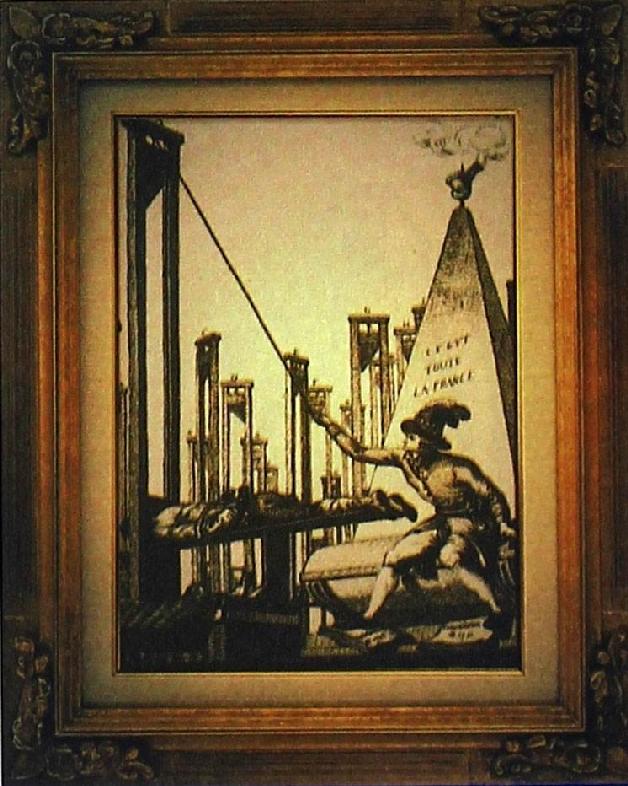

在法國大革命期間,一開始,是貴族,反對革命的人,被砍頭。接下來,法國國王路易十六(Louis XVI)和王后瑪麗·安托瓦奈特(Marie Antorinette),被砍了頭。接著革命陣營裡的「不堅定分子」,對革命方式有所懷疑的人,也被砍了頭,其中包括最著名的革命三巨頭之一,那個胖胖的丹東(Georges Danton)。

丹東塑像

直到最後,大革命制定了在雨果的《九三年》裡提到的「美林德杜艾罪過」的「嫌疑犯治罪條例」。那是由當時一個名叫美林德杜艾(Merlin de Douai)的法律專家負責制定的。治罪條例是1793年9月17日頒布的,革命達到了新的高潮。條例的治罪範圍極為寬泛。只要是主張溫和的,甚至只要是對革命沒有貢獻的(巴黎人的講法是,雖不反對「自由」,但對「自由」無貢獻者),統統都在治罪之列。雨果寫道:「那個含義不明的治罪條例,使得斷頭台的陰影籠罩在每一個人的頭上。」

這些走向斷頭台的各色人等,前赴者常常是被後赴者推上去的。越是後上斷頭台的人,就越革命了。在丹東被當初的革命戰友羅伯斯比爾推上斷頭台的時候,法國革命在我看來已經相當徹底了。羅伯斯比爾已經成了革命恐怖的化身。今天的法國人,就把他執掌的這段革命時期,稱為「恐怖時期」。當然,那是「紅色恐怖」。可是,萬萬沒有想到,後面還有更革命的。

貢塞榭嶧幾乎見證了全部法國大革命時期的所謂「必需的殘忍」。

瑪麗·安托瓦奈特王后像

貢塞榭嶧,經歷了暴民大規模私刑處死犯人的「九月大屠殺」。它的單人牢房目睹了瑪麗·安托瓦奈特王后在臨刑前的禱告。然後,為王后照料遺孤的伊麗莎白夫人也被送到貢塞榭嶧,並從這裡出去,步了王后的後塵。貢塞榭嶧為付出特殊牢獄費的貴族們放一張床,為付不出錢的窮囚犯撂下一捆稻草,過幾天又把他們一起押上斷頭台。貢塞榭嶧還為一群吉隆特黨人在囚室安排了最後的狂飲狂歡。這些革命的國民公會的雄辯家們,一邊嘲笑著自己,一邊撫摸著他們第二天將被革命砍下的腦袋。

貢塞榭嶧和法國大革命的三巨頭,馬拉、丹東、羅伯斯比爾都有緣分。

馬拉雖然死在自己家的浴缸裡,可是,刺殺馬拉的那個看上去十分纖巧的女士夏洛特·郭黛,在赴刑場前的日子裡,曾和這裡的女囚一起放風。貢塞榭嶧小院的四方天空,是她最後的一點安慰。

丹東是在貢塞榭嶧享用了他最後的晚餐。他倒是很平靜。他殘忍過,卻最終質疑了殘忍。他有機會逃離,卻安然束手就擒。也許,他想到,有那麼多人被他送上斷頭台,今天輪到自己,他沒有理由逃避?

郭黛刺殺馬拉

羅伯斯比爾是在1794年7月28日被送進貢塞榭嶧的,他在那裡只待了幾小時。他早已把自己看做革命本身,所以,這樣的歷史安全安排顯然不在他的意料之中。他或許預料到自己會被反革命顛覆,卻不會想到他會被更激進的革命者視為反革命。在被捕的時候,他已經被宣佈開除了法國大革命最光榮的個人稱號,「公民」。

羅伯斯比爾被捕後,曾經被他的同志搶回一段時間。在這段時間裡,他做的唯一一件事情,就是用手槍打穿了自己的下顎。也許,和丹東相反,正因為他送了太多的人上斷頭台,所以,自己卻沒有勇氣也走上去?他最後還是被押到貢塞榭峰,幾小時後又被押出厚重的大門,在他所一向讚賞的斷頭台上,身首異處。

羅伯斯比爾像把囚犯送上斷頭台的羅伯斯比爾

羅伯斯比爾像把囚犯送上斷頭台的羅伯斯比爾當羅伯斯比爾步上台階的時候,斷頭台的上空一定擠滿了那些大惑不解的先行冤魂。再往前的不算,僅僅在此之前的三天裡,也就是1794年的7月25日至27日,羅伯斯比爾的革命法庭,就判處了一百三十三人立即執行的死刑。其中一百一十二個男人,二十一個女人。有七十歲的老人,也有才二十一歲的青年。在貢塞榭嶧,今天陳列著一幅油畫的複製品,試圖再現這些羅伯斯比爾的紅色恐怖祭壇的最後犧牲品。也許,在他們中間,最終還是有人,不由自主地伸出手去,輕輕拉了一把羅伯斯比爾的靈魂?

在貢塞榭嶧,有一個小小的陳列室。四周牆上,滿滿的,是所有被法國大革命送進貢塞榭嶧,然後又被送往斷頭台的囚犯的名單。我們細細地尋找。在密密麻麻的名單上,尋找我們熟悉的名字,也包括上面提到過的那些人。更多的,是我們所不熟悉的法國姓名。根據已經知道的故事,我們可以推測,這些死囚的頭上並不是都有過皇家的光環,家門上也並不都曾飾有貴族的紋章。他們並不都反對革命,他們中甚至有著最激進的革命黨人。

可是,無一倖免,他們全部上了斷頭台。

那是一個沒有盡頭的殘忍。革命中的殘忍是一頭怪獸,它有驚人的好胃口。它吞下一切,甚至並不打算放過它的催生婆。培育這樣一頭怪獸,就一定是必要的嗎?

走出貢塞榭嶧,我們都有點步履沉重。塞納河水,在無聲地流淌。

廢棄教堂的頂部