雖然在巴黎之外,還有所謂大巴黎,就像北京的三環四環,一圈圈地漾開,一圈比一圈大,然而,對於遊客來說,巴黎比人們想像中的要緊湊。一方面,是由於四通八達的地鐵系統,可以快速把你帶往目的地;另一方面,巴黎的那些「名勝」相當集中。買上一張八十法郎的地鐵周票,或是五十五法郎的十張套票(單票八法郎一張),就可以在「二環」之內通行無阻了。這個範圍,包括了主要的歷史建築和遺跡。除了遠郊的凡爾賽宮、楓丹白露等等,一張二環票就可以全部解決了。

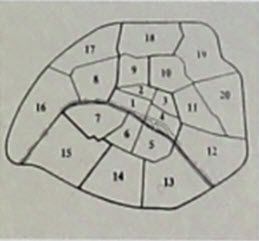

巴黎市政分佈區

我們甚至不太坐地鐵,常常步行,其原因就在於巴黎的緊湊。一般安排得好一些,從住處一趟地鐵坐出去,就可以從一個景點到另一個景點,步行逛上一天了。逛,在這裡是令人愉快的。一個重要的原因,是巴黎作為一個都市,有張有弛,而且相當整體。這個「城市整體感」和一個巴黎人的名字分不開,他叫喬治·尤金·奧斯曼(georges-Eugene Haussmann)。

奧斯曼出生在1809年,不僅是個土生土長的巴黎人,還和拿破侖家族帶點干親。他受過良好的教育,有決斷力,有自信心。正當壯年的時候,奧斯曼在拿破侖三世這個「伯樂」的賞識下,在1852年到1870年巴黎城市大改建中,擔任了主要負責人。

這個空前大改建,使當時的巴黎「煥然一新」。今天我們能夠看到的巴黎,基本上就是1870年以後的面貌。其中有百分之六十的建築,是奧斯曼時期留下的。這個巴黎城市大改建,正發生在雨果生活的同期。他曾聲嘶力竭地在大改建的高潮中呼籲對歷史遺跡的保護,聲音至今還迴盪在巴黎上空。

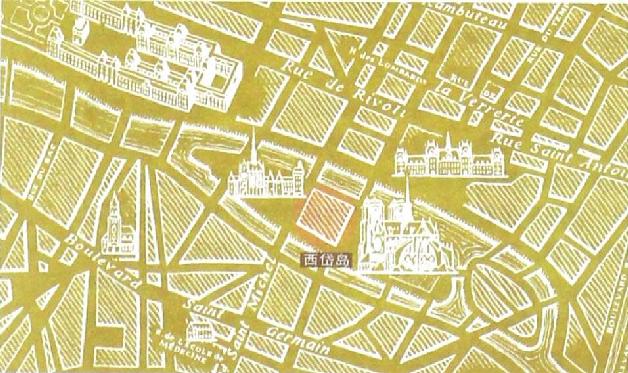

畫家筆下的巴黎19世紀風貌

從雨果的小說中,我們看不到太多的他生活的巴黎城市面貌。雨果是寫歷史小說的。他寫的小說往往遠及中世紀。他的《九三年》其實是發生在1793年的事情。也就是說,他作品的描寫對象,遠在自己生活的時代之前,是對整整一個世紀前的法國重大歷史事件的思考。所以,有時候,當我們看到自己目睹的一段中國歷史,已經在各種文人筆下面目全非的時候,就會想,是不是三十年的時間沉澱還嫌不夠?是不是我們還要等待再經歷七十年的風雨淘洗?假如是這樣的話,希望在我們的下一個七十年中,歷史的真實素材能夠被發掘和完整保存,而不是如已經過去的三十年那樣,往往是在做相反的事情。

一百年,可以積澱、掙扎、反思而產生雨果。一百年,也足以推陳出新,埋葬一段歷史,因而徹底忘卻,整個民族並不因為經歷了什麼而有所長進。巴黎是一個城市,也是一個歷史縮影。踏上巴黎的街石,看著它完整的古都風貌,你會感受到一些他們的歷史觀。

一開始,我對巴黎古都的「古」,居然還不十分滿意。

對巴黎的城市面貌和世俗生活寫得比較多的,是巴爾扎克,他比雨果要早半個時期,因此恰恰錯過了奧斯曼的巴黎大改建。去巴黎之前,我們還期望著能夠在巴爾扎克筆下的巴黎小街上漫步。可是,第一天登高俯瞰,就知道這個期待是過分奢侈了。在蒙馬特高地放眼望去,假如還不算那一小撮觸目的現代建築的話,看到的就是奧斯曼灰色的身影。我幾乎是捂了捂心口,絕望地想,巴爾扎克的巴黎,已經被奧斯曼拆了個精光了。我幾乎無法從這個失望中緩過神來,所以最初在巴黎的兩天,我一點沒有像朋友們在行前向我預言的那樣,真正對這個城市激動起來。對我來說,我是帶著巴爾扎克時代挑剔的眼光看出去,彷彿街還嫌太寬,牆還不夠久遠。當然,我後來明白,自己是對巴爾扎克過於鍾情了。

我就是在這樣複雜的心情下,知道了奧斯曼這個名字。所以頗有一段時間對奧斯曼耿耿於懷。此後在巴黎的日子裡,我們還不斷聽到奧斯曼。不少巴黎人對奧斯曼至今咬牙切齒。因為十九世紀中期以前的巴黎,已經相當成熟。大量倖存於大革命和戰火的古建築群,卻在和平時期被拆得片瓦不存,怎不叫巴黎人一想起來就痛心疾首。

可是,心平靜氣下來,我也相信人們的另一種說法。就是奧斯曼也從另一種意義上拯救了巴黎。持這樣一種觀點的人,質疑的是人類的普遍智慧。就是說,即便沒有奧斯曼,歷史上的巴黎人是否就有足夠的智慧,安然渡過一個古城到現代都市的功能轉換?

巴爾扎克的巴黎基本上還是一個自然形成的古老城市。狹窄的街道,昏黃的街燈,適於馬車在青色的街石上「得得」地叩響。巴黎在一個叫做馬亥(Marais)的區城,還保留了一部分這樣的味道。可是,在全世界所有的地方,現代生活的來臨,都比雨果式的對文化保存的深思熟慮來得要快,尤其是在各個大都市。

汽車一旦出現,人們立即就不肯坐馬車了。直到人們被無止境追求的高速逼得精神恍惚,才在大都市喚來懷舊的馬車,在偶爾的享用中,撫慰自己在失速生活裡飄搖無著的心靈。在馬車向汽車的轉換中,原來的街路根本容不下汽車的瘋狂流量。這是一場加速滌蕩原有文化的暴風驟雨。

拿破侖三世不是在異想天開,1850年左右,世界已經在面臨一個變化。當時的城市人口普遍都在那裡翻番。只有兩個選擇,一個是保留舊城,在外部重建一個新巴黎,另一個就是奧斯曼的做法。假如在今天的人類文明發展水平上,眼前還有一個巴爾扎克的巴黎,或者一個中世紀巴黎的話,大概鐵定就是第一個方案。可是,不僅因為這是在一百五十年前,而且巴黎還是第一批首當其衝開始遭遇近代化發展的都市。幾乎不可能有其他選擇。於是,今天有人會說,早晚反正要拆的話,還是早拆的好啊!為什麼呢?

我們看看奧斯曼以外的大巴黎,就明白了。奧斯曼以外,就是現代都市的造法。現代人已經失去對建築精雕細琢的時間和耐心。許多現代建築師更失去了為維護城市整體面貌而放棄凸顯自己個性的歷史責任感。所以,奧斯曼之外的現代大巴黎,是巴黎的一個粗糙的外殼。它不是在原來巴黎的風格上延伸,而是匆匆在一個藝術精品外面,套了一個現代籮筐。

現代建築師是最強調個人風格的,而水平卻參差不齊。當這樣一個群體一哄而上,效果可想而知。建築師的個性作為一個職業要素,在今天已經是一個定論了。人們已經忘記,城市作為一個完整作品,最需要的是什麼。在完整的奧斯曼的巴黎中心城區,凡是要增加一棟建築,只要稍微誠實一些,你都必須承認,建築師只能在這個時候放棄自我表現的強烈願望,而是做一個「織補匠」。使得自己增加的那一部分,天衣無縫地「織補」進這個城市的整體景觀。可是,如今,中世紀手藝匠的職業道德和品質觀,早已隨現代風潮席捲而去。

所以,巴黎人想,假如奧斯曼沒有做,而古巴黎又無法避免拆除。只是拖到了最後一刻,汽車瘋行,不得不拆的時候,撞在一群五花八門的現代建築師手裡,豈不更糟?

這個說法,含有兩個直接意義。

一是時間問題。拆得越早,在文化心理上,和原來的年代就更為接近;和原來的古都巴黎在藝術風格上,就必然更有承襲性。從這個意義上來說,巴黎還是幸運的。它撞上了雄心勃勃的拿破侖三世。所以,改建相對發生得比較早。另一個意義,隱含著對奧斯曼的正面評價。奧斯曼的時代,汽車還沒有真正成為現代汽車。

汽車還真是法國人發明的。1769年,還在法國大革命之前,法國的卡諾就造出了第一輛三輪蒸汽汽車(那才叫「汽」車!)。而現代意義的由汽油機發動的汽車,是在1885年才由德國人本茨發明建造,跑上大街。那時,巴黎已經是奧斯曼的「大街」了。即使在今天,這個一百五十年歷史的巴黎大街,仍然能夠適合現代生活的需求。在這個意義上,你不能不佩服奧斯曼對尺度的把握。雖然,我們猜想,當時的奧斯曼心裡的尺度,可能只是適合拿破侖家族口味的「皇家派頭」的尺度,而不是高瞻遠矚的「現代」尺度。但是,它至少是歪打正著。而「皇家派頭」,「貴族風度」和「英雄氣概」,是砍了國王和貴族們腦袋的巴黎人,始終引以為榮的。

這個時候,我們發現,假如我們願意放棄對巴爾扎克街景不切實際的迷戀,那麼,奧斯曼留給我們的巴黎,不僅是可以接受的,而且是有歷史承襲性的。那凝重的灰色調;那個體略顯單調,聚集在一起卻有渾厚雕塑感的城市整體;那些紀念性建築、林蔭大道、小廣場小花園形成的浪漫的文化氛圍,都有一種特殊的巴黎味道。更何況,奧斯曼還是盡他的可能保存了一批中世紀的古建築。看過馬亥老區,我們更明白,奧斯曼在重建形成巴黎重要景觀的居住建築時,完全延續了以前的老巴黎的風格。

1870年,奧斯曼被解職。此後,他為自己寫了三卷回憶錄。

奧斯曼活著的時候就飽受攻擊,身後一百多年,始終毀譽參半。他是一個被爭議不休的人物。奧斯曼所主持的巴黎規劃,最沒有異議的,是相當現代化的城市上下水系統,使巴黎長期受益。在雨果的《悲慘世界》裡,我們多次看到,逃亡和追蹤都在錯綜複雜的下水系統中發生。之所以下水道能夠成為戲劇展開的大場景,這就是奧斯曼的功績了。假如我們歷史地去看,再對比其他國家的都市改建過程,人們恐怕對奧斯曼還是不服不行。

你知道他的教育背景是什麼嗎?不是建築,而是法律。那麼,你知道他在執掌改建巴黎之前是幹什麼的嗎?1853年,奧斯曼是巴黎市警察局長。一個真正的「反革命」。

所以,對奧斯曼的城市改建的攻擊,甚至會越出建築和城市規劃的領域,而躍入政治的範疇。那是革命對反革命的指控。說是他沒有好好保護古建築,卻拆掉了所有可能被革命起義所利用的房屋。不知奧斯曼是不是真有警察局長的職業病,真的有意在「陰謀」拆除可能的「革命堡壘」。想想當時還只是法蘭西的第二帝國,後面還要反反覆覆發展到第五共和國,不乏起義和反起義。一個看上去純技術性的城市規劃,都會導致這樣不尋常的政治指控,由此可以想見巴黎在歷史上的基本面貌。

看來,我們在巴黎尋訪革命之前,首先遇到的,卻是一個「革命的死敵」了。

1745年的西岱島地圖