可以這麼說,海洋和航海與宗教信仰及宗教習俗有著千絲萬縷的聯繫。在許多宗教中,船象徵著通往來世之旅,魚則象徵著死亡和來世。考古學家們在祭祀、葬禮和其他形式的宗教儀式中發現了小型船隻,甚至與原物同樣大小的船隻。作為一個獨特的群體,水手當然從來也不是沒有宗教信仰的。人類的力量是有限的,出沒於浩瀚的大海,宗教信仰就成了人類最好的精神寄托。1542年,著名的傳教士聖方濟各·沙勿略完成了從里斯本到果阿的旅行後,激動地說:

我們在旅行中聽到了許多人的懺悔,他們中有的人疾病纏身,有的人身體安康。我每週日布道。一路航行到這裡,感謝上帝賜予我們的和平環境。在這裡,我們找到了受洗者,向他們傳播福音,我們為他們懺悔,舉行聖餐禮。無論在陸地還是在海洋,這些都是必不可少的。[1]

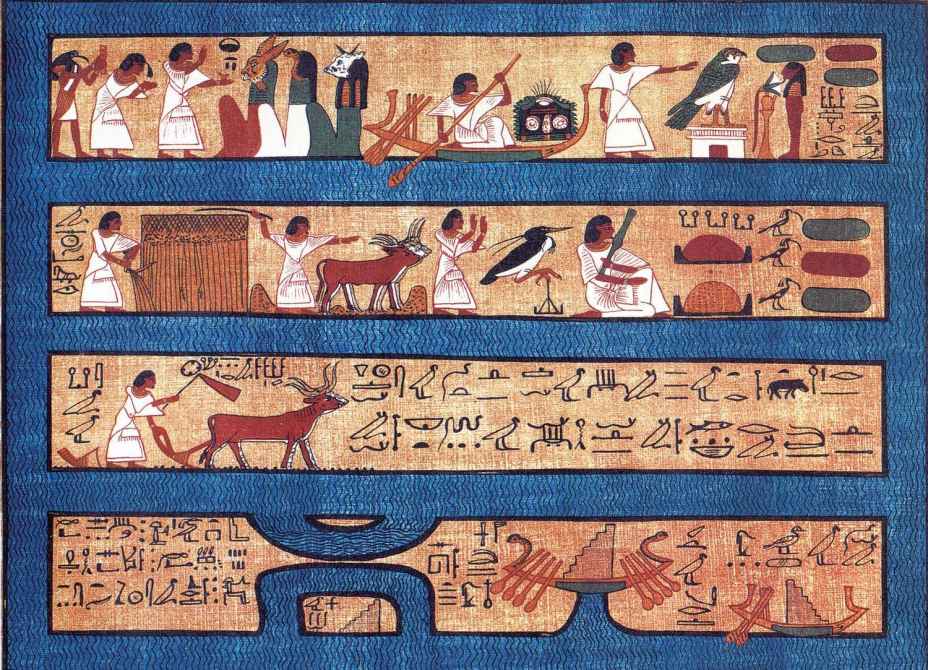

太陽船與埃及重生信仰

在古埃及重生信仰裡,太陽船(Solar Barge)是將靈魂從現世運往來世的工具。古埃及人認為死去的靈魂搭乘船在天空穿行。《埃及亡靈書》中描繪過太陽神「拉」搭乘這條船渡過冥河,由此進入重生之旅的故事。

在這一章中,我們將探討航海與世界幾大宗教傳播之間的關係。16世紀歐洲海上貿易網絡發展帶來的深遠影響將再一次呈現,這一次涉及的是不同文明間的宗教以及經濟和社會的互動。

佛教

佛教的創立者是喬達摩·悉達多,又被稱為「佛陀」〔Buddha,即誠然世尊(the Enlightened One)〕,他於公元前560年出生在一個與當今尼泊爾交界的印度北部城市。婚後一系列的生活經歷使他的思想發生變化,這促使他試圖通過苦行和冥想來找尋精神上的頓悟。儘管出身貴族,在當時的印度種姓制度中有著相當高的社會地位,他還是拒絕了自己文化中的一些最重要的社會和哲學信條,創立了托缽僧制度,用盡餘生來傳播新的教義,通過追尋最終的頓悟來消除慾望,即「涅槃」(Nirvana)。他卒於公元前486年,但是他的教義卻遠播至南亞和遠東地區。佛教信徒的核心是男女僧尼制度。

從許多方面來看,佛教是在印度教的宗教和社會信仰中發展起來的一個支派。作為一個宗教術語,印度教可能涵蓋了印度人所有的宗教信仰;作為宗教信仰和宗教活動的集合,印度教既有內心的冥思、詳盡的儀式,也有極端的苦行主義、縱慾主義、素食主義和曾經奉行的食人主義,更有萬神殿供奉神靈和其他神聖之物,其著有《吠陀經》(the Vedas)之類的聖書,記載著神話故事和智慧文學。由於複雜的文化準則和精神標準,印度教中沒有出現明顯的傳教因素。佛教起初是印度教內部的改革運動。早期的皈依者來自印度北部的一些民族。雖然著名的孔雀王朝(公元前324——前188年)的統治者阿育王(Asoka)在他統治期間皈依佛教,但佛教的傳播卻與政治無關,而是更依賴於通往南亞和遠東的陸路與海路這兩條貿易航線。印度教隨後不斷發展變化以適應多樣性社會的需要,並採納了佛教哲學的一些主要觀點。公元11至12世紀時,佛教在印度大規模地消失,一部分原因是穆斯林的征服,另一部分原因是印度教的復甦。佛教的追隨者也採納了印度教泛神論的權威特點。

佛教傳播到南亞

大約公元前3世紀孔雀王朝統治時期,佛教開始向斯里蘭卡傳播,之後通過海路和陸路貿易航線傳入南亞以及東南亞地區。

公元前3世紀時,佛教就已經在錫蘭發展起來。大部分僧伽羅人(Sinhalese),特別是統治階層,成為佛教的主要追隨者。他們資助僧侶,比如通過捐贈土地的稅收,幫助抵制來自錫蘭朱羅王朝(Chola Empire)的壓力以及16至17世紀時來自強大的葡萄牙和荷蘭的海上入侵。雖然佛教在亞洲中部和東南部通過陸路接觸的傳播顯而易見,但是中國的佛教傳播卻可以追溯到公元1世紀。公元4世紀和5世紀,佛教也正是從這裡傳播到了朝鮮。公元6世紀20年代,朝鮮的傳教士們又把佛教帶到了日本。公元587年,舒明天皇(629至641年在位)宣佈佛教教義與當地神道教結合,隨後攝政王廄戶皇子[2]進一步發展推廣佛教。公元7至8世紀時,日本律令時代的統治者尤其熱衷於在社會各階層倡導佛教。日本的精英階層擁護佛教,並以此為他們的社會地位尋找合法的宗教外衣。19世紀時,中國和日本的移民把佛教帶到夏威夷,佛教從此在美國創立。歐洲也從南亞的傳教士那裡接觸到了佛教,其中英國最為突出。英國在20世紀初就與錫蘭有著密切的海上往來。

佛教最重要的方面可能就是強調實現個人的自我覺悟和精神拯救的能力。可以說,佛教吸引著日漸壯大的城市社群,尤其是那些定期在不同地區間航行的人們。這種吸引力部分是由於佛教本身對不斷變化之社會結構的適應能力,這與早期印度教中的等級化的社會控制和從眾性形成對比。可見一斑的是,不僅印度教,其他許多當地宗教也都使商人成了等級地位較低的社會階層,佛教因此成了有進取心、社會變動性大的商人們更傾向選擇的信仰。毫無疑問,阿育王的故事在當地的商業團體中廣泛流傳,但他們也不是唯一這麼做的人。國家的統治者接受佛教一定會引起許多不同動機的改宗,日本就是這樣一個例子。

雖然將佛教在南亞和東南亞的傳播與不斷發展的遠距離海上貿易相聯繫是一件頗有吸引力的事情,但是二者並不是簡單的因果關係。與其說是創造者,佛教或許更像是社會和經濟發展的一個反應。在公元前最後一個千年和公元後的第一個千年的南亞文明中,佛教中心的發展大大促進了財富在工匠和商人中的積累。這也為他們佈施和支持佛教發展提供了物質財富。接受來自不同職業的人的捐贈是佛教從早期時代開始就具有的特徵。在印度,有許多佛教寺廟的遺址在其北部和德干東部的貿易港口被發掘。這些寺廟遺址在某種程度上提供了一個平台,可以向聚集在一起的普通佛教徒展示更高的威望和社會地位。這種趨勢在亞洲的其他地方也是如此。

從海事角度來說,早期佛教的發展中尤為有趣的是船員保護神的演變。這些神被稱為菩薩。菩薩是即將成為佛的人,他們擁有從海怪手裡或者海難中拯救船員的神力。菩薩的形象在公元3至4世紀的文稿中就有記載。雕刻上的文字材料和其他各類文獻都有關於海上佛教徒信仰海神的描述。對於在海上歷險的船員們來說,佛教成了一種極有吸引力的信仰。但是航海在佛教傳播中的作用還是非常有限的。即使在佛教創立的地方,佛對商人或者船員從來也沒有巨大的吸引力。佛教從來沒有與某個特定的貿易網絡有聯繫,也從來沒有超出佛教徒參與的貿易網絡的邊界。

早期佛教中的海神

觀音是佛教大乘菩薩,早期佛教的發展中將其視為海神,在向南亞、東南亞地區傳播時,有些地區創造了鰲魚觀音、海島觀音、慈航觀音等涉海神靈形象,這些神靈擁有從海怪手裡或者海難中拯救船員的神力。

基督教的海上傳教活動

基督教與海洋的關係和基督教信仰本身一樣古老。《聖經》中記載來自加利利海的漁夫們就是耶穌基督最早的門徒。我們可以猜測,耶穌吸引了他們或許是由於後者所處的社會和經濟地位比較邊緣化,這是羅馬帝國內所有漁民的顯著特徵。但是耶穌似乎並沒有在巴勒斯坦地區的漁民中找到追隨者。儘管如此,基督教的傳播還是具有顯著的海洋因素,主要有招募漁民以及魚類或漁業等與海洋相關事物的象徵應用。海上旅程的便利無疑促進了聖保羅(約逝世於公元65年)於公元1世紀在羅馬帝國內的傳教,雖然這位非猶太人使徒也沒能躲過海難事故,在去往羅馬接受審判的路上,他在馬耳他遭遇了船舶失事。可以說,羅馬境內的海上交流在維持基督教徒的團結方面起了重要作用。君士坦丁大帝(306——337年在位)皈依基督教的前後都是這樣。巴勒斯坦和敘利亞近郊之外的基督教中心大多聚集在各貿易海港,如亞歷山大裡亞、昔蘭尼(Cyrene)、萊普提斯(Leptis)、麥伽拉(Magna)、迦太基、馬西利亞(Massilia,馬賽舊稱)和羅馬。這些海港之間的海上旅行方便快捷。基督教組織之間可以在帝國內部交流諸多事務,如教義、與國家權威之間的關係以及社會和宗教的關注點。基督教慢慢超越羅馬的國界,卻一直保持著與海洋的互利關係。水手和商人的保護聖徒聖尼古拉斯,是公元4世紀利西亞沿海貿易城市米拉(Myra,即今土耳其南部的穆拉)的主教。

《加利利海上的風暴》(美國印第安納州立美術館)

這幅畫取材於《聖經》,描繪了耶穌和他最早的漁夫門徒乘船前往格拉森時的場景,他們在橫渡加利利海時遭遇了風暴,驚恐的門徒叫醒耶穌,耶穌斥責風和海,風暴就止住了。

基督教在英國的發展過程中,古代大西洋的海上貿易網絡起著重要作用。其中最有名的例證或許就是聖帕特裡克(St Patrick,約385——461)的早期歷險。他16歲時被愛爾蘭海盜擄走並帶回愛爾蘭。聖帕特裡克在做了6年奴隸之後,設法獲得自由,重返家園。據說當時他是沿著大不列顛西海岸乘坐一艘商船回到家中。約在公元435年,他回到愛爾蘭成為主教並贏得了北部地區許多皈依基督教的教徒的尊崇。在這一意義上,他繼續著聖帕拉迪烏斯(St Palladius)在愛爾蘭南部發起的活動。聖帕拉迪烏斯曾是教皇西萊斯廷一世(Pope Celestine I,422——432)的使者,並曾經到蘇格蘭傳教。5世紀時,關於格拉摩根郡(Glamorgan)蘭特威特山〔Llanilltydd Fawr,今蘭特威特市(Llantwit Major)〕修道院院長聖伊爾蒂德的傳說和故事提到,聖伊爾蒂德曾帶領幾艘商船載著穀物來到布列塔尼(Brittany),幫助緩解了當地的饑荒。從6世紀末開始,基督教海上傳教的任務之一是在西歐地區擴大影響。公元596年,教皇格裡高利一世(Pope Gregory the Great, 590——604年在位)派遣著名的傳教士坎特伯雷的奧古斯丁(St Augustine of Canterbury,逝世於604年)到達肯特(Kent)。在非基督教的盎格魯——撒克遜人和法蘭克人的改宗過程中,愛爾蘭的凱爾特教會取得了最大的成就。在愛爾蘭附近的大西洋陷落帶邊緣,相對孤立的地區大部分保留了其基督教組織。在傑出的人物如科倫巴(Columba)和科倫巴努斯(Columbanus)的帶領下,愛爾蘭人越過海洋來到了蘇格蘭、威爾士和法國。公元7世紀,傳教士們從修道院聚集地如愛奧那(Iona)、林第法恩(Lindisfarne)、科爾迪島(Caldy Islang)和呂克瑟伊(Luxeuil)出發,逐步實現了多數英格蘭人和法蘭克人所建王國的改宗。高盧的羅馬教會從另一個方向遠征到達英格蘭南部。在法蘭克教會的生活中,大不列顛和歐洲大陸的聯繫也使得英國人如衛利勃羅(Willibrord,658——739)、波尼法修(Boniface,680——754)和阿爾昆(Alcuin,735——804)起了領導作用。

斯堪的納維亞的改宗體現了航海貿易網絡在基督教傳播中的重要性。基督教徒力圖把他們的信仰帶給古代斯堪的納維亞異教徒,其早期傳教基地之一是不來梅和漢堡之間相連的主教轄區。在那裡,法蘭克主教聖安科薩(St Anksar,801——865)經常冒險穿行於丹麥和瑞典之間,這裡的國王布喬恩(Bjorn)和哈拉爾德·克拉克(Harald Klak)都支持基督教。安科薩竭盡全力推動了沿海城市的繁榮,如瑞典的比爾卡(Birka)、丹麥的赫德比(Hedeby)和裡貝(Ribe)。這裡出現了世界性的商業圈,為基督教提供了寬鬆的環境。許多基督教堂在這裡建造並為後來的發展壯大打下了基礎。但是這一成功也是喜憂參半的,部分原因是多個非基督教的斯堪的納維亞國王的不同態度,他們在意其臣民與一神論基督教的密切關係。

海上交流的某種不同在挪威國王奧拉夫一世(Olaf Tryggvason,995至1000年在位)傳播福音的努力中起了重要的作用。由於不滿足通過一己之改宗來鼓勵人們皈依基督教,10世紀末,他派遣了多個傳教士到達冰島說服當地人接納基督教。當最後被派往冰島的佛蘭德牧師尚布蘭德(Thangbrandr)無功而返時,奧拉夫國王就俘獲了幾個重要人物作為人質,威脅說除非基督教在這個自治島國被接納,否則就殺死這些人質。儘管冰島人認為他們屬於自由的國家,不承認國王的直接領導,但他們還是認識到了挪威是他們主要的貿易夥伴。就像在第三章中講述的那樣,冰島人嚴重依賴挪威船隻頻繁的來訪以維持其繁榮。幾年之內,大多數有地位的家族改宗基督教,官方的一些非基督教儀式也被廢除了。

斯伏爾德海戰

挪威國王奧拉夫一世是一個虔誠的基督徒,他在位時強行在波羅的海西部推行基督教。大約公元999年,他與丹麥、瑞典、冰島組成的聯盟軍隊在斯瓦爾德展開交戰,最終陣亡沉海。儘管此後挪威變成丹麥的一個領地,但是基督教也開始傳到冰島等地。

在東方,南亞、東南亞以及中國出現了基督教組織,這主要是由波斯基督教派的活動引起的。穆斯林領導者沒有阻礙基督教的傳播,直到十字軍東征時,基督教國家和伊斯蘭教國家才變得互不相容。在印度洋航行的商人中,景教基督徒的出現無疑推動了基督教的進一步傳播。建立在印度西海岸要塞的聖托馬斯教堂就是景教教堂的一個典型。景教教徒甚至在唐朝時便來到中國傳播教義,他們從波斯出發沿著亞洲中部的貿易線路來到這裡。雖然基督教堂在7至8世紀時也存在過,但由於與佛教相牴觸,加之9世紀中期抵制一切外來宗教的活動,基督教最終也沒能在中國發展起來。

13至14世紀時,蒙古人統治下的中國成了基督教傳教士優先考慮的地方,教皇們希望蒙古人改信基督教並與他們一起抵制伊斯蘭教。在一次傳教活動中,有個名叫約翰·孟德·科維諾(Giovanni di Monte Corvino,1247——1328)的方濟各會修士沿著古代海上貿易航路於1297年從霍爾木茲海峽出發向東航行。1299年,他到達了新任可汗鐵木耳(Timor)的朝廷。科維諾和他的隨從受到了親切的接見。1307年,他被任命為汗八里城(元大都別稱,今北京)大主教。羅馬教皇克萊蒙五世(Clement V,1305——1314年在位)指出他的使命是「拯救那些韃靼人統治下的靈魂」。很顯然,他使得大約六千蒙古人改信基督教,並且在泉州建立了除北京之外的第二個大教堂。但是科維諾的主教頭銜在他死後不久就被撤銷了,他創立的教堂聖會也在1368年蒙古政權被推翻後不復存在。實際上,之後來到中國的耶穌會信徒們甚至沒有意識到這些方濟各前輩們的努力。可以說,這一失敗是由於中國與基督教國家之間缺乏直接的海上聯繫。貿易網絡中沒有基督教徒的加入,中國境內的傳教士們無法與其他的基督教徒保持經常的聯繫,這個小團體也就注定步履維艱。

科維諾所處的孤立環境和16世紀時沙勿略和利瑪竇(Matteo Ricci)傳教至遠東的處境形成了鮮明的對比。1534年,聖方濟各·沙勿略與其他五位傳教士一起,在聖依納爵·羅耀拉(St Ignatius of Loyola,1491——1556)的領導下創立耶穌會。1541年,沙勿略受命前往遠東,如前所述,那時的葡萄牙和西班牙的貿易和殖民活動正在日益擴大。他首先是與葡萄牙駐莫桑比克的官員一起從里斯本出發去往果阿。當時他能夠沿南亞和東南亞海岸以及在各島嶼間暢行無阻。在錫蘭、摩鹿加和日本傳道數年後,他開始了去往中國的旅程。但是他卻沒能到達中國,而是在等待進入中國的官方通行證時死在了中國外海的島嶼上。利瑪竇是另外一個前往中國的傳道之人。1583年,他成功抵達中國廣東省,1601年經南京到達北京。利瑪竇到達北京之時正值中國明朝和葡萄牙關係緊張之季,但是多年的商業交往已經促使這種複雜的文化交流勢在必行。更何況,在葡萄牙和西班牙的殖民地,傳教活動更容易開展。這都促成了交流網絡的形成。基督教曾一直局限在中國領土的很小範圍內,但是到了18世紀末期,基督教徒的數量已增至25萬人。

伊斯蘭教

公元632年,先知穆罕默德辭世。此後不到10年,阿拉伯人佔領了波斯帝國的大部分地區,還侵入拜占庭帝國境內。幾個世紀後,穆斯林商人和水手們控制了阿拉伯海、紅海和大部分印度洋的海上商業活動。他們向東到達了中國南部和太平洋海岸附近。伊斯蘭教發展中最引人注目也最具諷刺意義的就是麥加的商人領袖起初對先知及其追隨者並不友好。其中部分原因是商人們害怕先知及其追隨者會威脅到聖殿克爾白以及麥加作為西阿拉伯商業中心的地位。穆罕默德最終被接納,他的先知預言也為麥加成為世界最偉大的朝聖地之一鋪平了道路。麥加的商業地位也不斷提高。來自海上的朝聖者從遙遠的國度追隨穆罕默德的啟示蜂擁至這個神聖的城市。每年到麥加的朝聖者多達幾萬人,這裡聚集了大量的買家、賣家和貨物,越來越多的商人也被吸引到這裡。每年一次的聖會就像季風一樣如期而至,這不僅推動了商業的發展而且提高了麥加和麥地那的文化地位。直到今天,儘管朝聖者已不再選擇海上航行,而是乘飛機從世界各地來到這裡,但麥加朝聖依然是推動沙特阿拉伯經濟發展的一個重要因素。

在穆罕默德的領導下,穆斯林征服了阿拉伯西部和阿曼地區,取得了紅海大部、亞丁灣和霍爾木茲海峽的控制權。先知的繼承人艾布·伯克爾(Abu Bakr)、奧馬爾(Omar)和歐斯曼(Othman)又相繼把伊斯蘭教擴大到了整個波斯灣和地中海東南部地區。之後的800年,伊斯蘭教的傳播向西達到伊比利亞和非洲的大西洋海岸,向東達到摩鹿加群島和菲律賓。穆斯林沿非洲東部海岸的擴張開始於公元8世紀,到1050年穆斯林商人就已經積極參與到出口產品至阿拉伯、紅海和南亞的內地貿易活動中。他們取代了來自阿克蘇姆的基督教商人,破壞了那裡的王國以及阿杜利斯的港口。伊斯蘭教沿非洲海岸的擴張與在亞洲東南部的擴張如出一轍。這兩個地區在經濟方面的聯繫也更加緊密。許多港口如馬林迪(Malindi)和蒙巴薩島(Mombasa)發展為城市中心區,並建有清真寺。這些城市被一部分來自亞洲中東部和南部的商人階層所控制,他們絕大部分都在非洲出生長大。商人們輸出貝殼、象牙、奴隸,繼續著從13世紀就已經開始的黃金買賣。他們與內地的一些農業國家有著經常的商業往來,如津巴布韋,黃金就是從這個地方被運往莫桑比克海峽的索菲亞港口。但穆斯林的文化影響在這些地區並不明顯。荒蕪的地貌以及疾病的流行阻礙了沿海地區的征服者進入內陸地區。

13世紀印度洋地區的穆斯林船隻

出自13世紀穆斯林的手稿《阿爾哈里發手記》(the Maquamat of al-Harari),這幅插圖展示了印度洋地區穆斯林船隻的幾個特點:船尾舵、鐵質錨和雙柱桅。其中一邊還有觀察台。

許多東南亞人的改宗起初集中在穆斯林商人組成的小群體內。來自中東的穆斯林水手定居在印度西海岸、非洲東海岸、馬來半島、蘇門答臘島、婆羅洲和爪哇的一些充滿生機的世界性港口城市。他們與當地人通婚,在處理自己的事情時有相當大的獨立性。毫無疑問,正是這種對社會各群體的吸引力使得伊斯蘭教在這些地區扎根。海上貿易帶來的財富不斷聚集,削弱了當地的社會等級制度。穆斯林的生活方式也逐漸滲透到內地,但是在東非和東南亞都沒有出現世界性的貿易區。這也就阻礙了宗教在這一地區的廣泛傳播。有些東南亞地區伊斯蘭教的改宗是在馬六甲伊斯蘭教君主(Sultanate of Malacca)的支持下實現的。由於能夠促進與中亞和南亞地區伊斯蘭教中心的交流,同時也更容易在經濟上融入這些中心地區,東南亞島國已有的等級制度和文化慢慢被更有利於商業圈發展的政治和社會秩序所取代。15世紀末,馬六甲已經發展成為世界著名的貿易港口之一。

伊斯蘭教統治者在伊斯蘭帝國內部發展了農業、手工業和貿易,帝國伴隨著穆斯林的征服而不斷壯大。政治和經濟的穩定一如既往地在商業發展中起著重要的推動作用。穆斯林商人和非穆斯林商人的生意都很興隆,財源廣進。例如,在伊斯蘭世界裡就有許多猶太人社區。著名的開羅《戈尼薩文書》(Genizah)出土後,我們可以更清晰地瞭解到11世紀和12世紀猶太人在埃及以及其他地方的生活狀況。文書中保留的大量記載讓我們瞭解到處於從西歐到印度這一繁榮商業網絡中心的海上商人們的生活。

伊斯蘭世界的海上貿易

伴隨穆斯林征服,伊斯蘭教傳播到紅海、亞丁灣、印度洋直至東南亞地區。穆斯林水手 在這些地區定居,使當地人改宗,並與之進行頻繁的貿易往來。開羅、印度河三角洲、馬六甲等信奉伊斯蘭教的城市由此成為繁榮的商業中心。

伊斯蘭教傳播中的政治維度也不能被低估。當然,這一過程主要貫穿在哈里發統治時期伊斯蘭教擴張取得的軍事勝利中。然而,穆斯林政權中政治力量的局限總是比經濟和宗教的限制要小得多。例如,公元8世紀征服信德使印度河三角洲處於穆斯林的統治之下,但是直到公元11世紀,受土耳其入侵的影響,印度次大陸的北半部才開始被土耳其和阿富汗輪流統治。實際上,在權力極盛的公元14世紀,德裡蘇丹的王國仍是唯一能夠在印度南部徵稅和索要貢賦的政權機構。長久以來,實現政治統一的夢想對於伊斯蘭世界和基督教世界一樣都是不可能實現的。

美洲的第一批基督教徒

歐洲海上擴張至美洲的過程中,宗教的擴張很難評價。毫無疑問,15至16世紀的海上擴張對基督教世界的發展有著重要作用。例如,基督教是西班牙王室規定的宗教信仰,當地人的改宗是件頭等重要的大事。然而,就如我們在前面章節中提到的,在征服美洲的過程中也有一些大事與基督教無關。但是不管怎樣,許多征服者堅信這一信仰的力量,他們認為自己從事著上帝的事業,而上帝的力量則促使他們成功。倡導宗教信仰是征服者和阿茲特克與印加統治者之間相互影響的重要方面。1519年,科爾特斯(Cortes)首次登陸尤卡坦(Yucatan),破壞了當地的異教聖像,並建立起基督教的聖壇,主持彌撒。當他追隨蒙特祖瑪(Montezuma)去往戰神休齊洛波特力(Huitzilopochtli)的聖地特諾奇蒂特蘭城時,他請求獲准建立基督教聖壇,並下令將聖母瑪利亞像安置在金字塔神廟的頂部。宗教問題的爭端無疑破壞了西班牙人和阿茲特克人之間的關係。

皮薩羅和印加人的初次接觸也有著明顯的傳教因素。1528年,他第一次和通貝斯(Tumbes)邊遠城鎮的印加統治者交流時,皮薩羅認為他和他的探險隊來到這裡就是要說服印加人放棄對偽神的崇拜而改信基督教。1532年,皮薩羅和其同伴抵達庫斯科(Cuzco)參見印加國王阿塔瓦爾帕時,他們故技重施。不幸的是,由於官方的禁令,當地人對基督教表現出的不是理解和友好,而是排斥甚至有暴力傾向。當阿塔瓦爾帕拒絕下令放棄自己的信仰時,針對印第安人的大屠殺就開始了。許多資料中記載皮薩羅探險隊的牧師瓦爾弗萊特(Friar Vicente Valverde)就是大屠殺的罪魁禍首。後期的探險家,如奧雷利亞納(Orellana)和卡韋薩·德巴爾(Cabeza de Vaca),他們真心實意地想要瞭解當地真正的文化和宗教信仰的特點,並向當地人宣揚基督教的優越性。但是早期西班牙和葡萄牙的總督對待美洲中部和南部的居民非常不友好,甚至恃強凌弱。16世紀中期,征服者隊伍中開始出現真正的傳教士,而那時的殖民地已經是滿目瘡痍、傷痕纍纍了。與努力從異教中拯救當地人的靈魂相比,他們發現在歐洲統治者的控制下為當地人爭取人身自由成為更大的挑戰。

北美殖民地

歐洲人在北美滲透和殖民的方式各不相同。16世紀中期,西班牙人佔領墨西哥海灣。隨著海上探險的興起,具有野心的探險家逐漸滲透進內陸地區。1565年,北美大陸的佛羅里達出現第一個永久的歐洲殖民地——聖奧古斯丁(St Augustine)。17世紀初西班牙艦隊甚至已經到達阿拉斯加沿岸港口。但是由於北部原住民複雜的部族文化與聯合抵抗,西班牙的侵略活動一直未能得手。殖民活動及農業開發常伴隨著基督教傳道。大部分新大陸的西班牙領地由教宗指定,他們強烈希望在當地居民中傳播基督教信仰。起初,歐洲人日漸增強的海上航行能力使他們更容易在沿海區域建立殖民地定居點。到了17世紀和18世紀,傳教基地逐漸向新墨西哥、得克薩斯和下加利福尼亞往北的太平洋沿岸地帶延伸。西部內陸的滲透還到達了蒙大拿和內華達各州,這為以後數代的殖民打下了堅實的基礎。對西班牙來說,競爭來自法國和英國。這兩個國家對美洲的興趣在17世紀和18世紀間穩固增長。

16世紀上半葉,作為其伊比利亞鄰居的對手,受西歐宗教和政治衝突的影響,法國船員在加勒比海和大西洋地區的活動頻繁。他們突襲並俘獲了大批從巴西和墨西哥往返的船隻,這使得當地人十分懼怕法國人。其中最令人吃驚的,就是1555年在哈瓦那(Havana)發生的有法國皇家海軍艦艇參與的襲擊。1559年,法國和西班牙籤訂和平條約,承認了中美和南美是西班牙的勢力範圍,但卻擱置了歐洲人要求開放北方領土的問題。

西班牙海上帝國

西班牙是歐洲的老牌殖民帝國之一,也是歐洲海外探險和殖民擴張的最早先驅。地理大發現的偉大成就大多是在西班牙王室的支持下取得的,作為回報,西班牙在將近200年內控制著大西洋以及美洲的海上勢力範圍,它的殖民地遍佈各地,由此被稱為「日不落帝國」。

當南特敕令(the Edict of Nantes)承認天主教和新教少數派共存後,宗教戰爭頻發。特別是1562年到1589年間,法國境內的宗教戰爭異常激烈。17世紀20年代,爭端一直持續不斷。1685年,國王路易十四宣佈廢除南特敕令,許多新教徒被迫背井離鄉,逃至它國。在英吉利海峽和法國的大西洋海岸,加爾文教徒招募到大批的追隨者。無論是敵是友,迪耶普(Dieppe)、聖馬洛(St Malo)、聖納澤爾(St Nazaire)和拉羅謝爾(La Rochelle)這些港口城市與法國都有著長期的貿易傳統。這些地區的航海技術精湛,海邊村落的發展興盛。尤其是拉羅謝爾,16世紀時,它獨立於政府,不受以巴黎為基地的天主教統治者的政策影響,海盜活動和劫掠商船成為上述地區經濟的主要來源,也是16世紀信奉天主教的布列塔尼人的主要收入來源。

法國的宗教衝突在早期建立海外殖民地的過程中無疑起了重要的作用。胡格諾派教徒(Huguenots)很快就發現建立殖民地的可行性,這不僅能為立志改革的基督教徒提供庇護,還能為國內深受壓迫的新教事業提供收入,並由此發展為在新大陸打擊天主教利益的海上基地。新教領袖科利尼資助在里約熱內盧海灣的某個小島上建立了天主教和新教並存的社群。為了在陌生的環境下自力更生,這個小島上的居住者度過了五年紛爭不斷的日子,後來他們遭到葡萄牙軍隊的驅趕。隨後的努力主要集中在巴西的東北部海岸,但僅有建立於1604年的卡宴(Cayenne)在葡萄牙趕盡殺絕的驅逐活動中保存了下來。在佛羅里達,科利尼於1562年繼雅克·裡博(Jacques Ribault)之後再次嘗試殖民行動。這個地區是突襲西班牙白銀運送隊伍的理想場所,因為這裡是西班牙船隻從墨西哥灣出發返航回國的必經之路。就在南卡羅來納州這個地方,裡博和他率領的男女老幼組成的雜牌軍首次嘗試建立了定居點。1564年他們被一支佛羅里達東北部沿岸卡羅萊納港的小股移民隊伍打敗。關鍵時刻,英國殖民者因為要竭力支持新的力量而伸出援手。但西班牙人也迅速插手以掃除對他們在美洲利益可能帶來威脅的勢力。諾曼底的加爾文教徒和布列塔尼半島港口的天主教徒找到了另外一種貿易公司的模式,並嘗試在與歐洲、印度以及美洲進行的商業活動中獲得利潤。但是來自荷蘭的競爭以及持續不斷的內亂嚴重限制了這一模式的功效。美洲中部和南部幾乎都被天主教勢力佔據。

然而在北方,情況卻截然不同。我們已經簡單講述了斯堪的納維亞人在美洲西北邊陲的冒險活動。這些地區雖然人口稀少,部族體系卻發展完善,其領土在16世紀之前就已經相當廣闊了。美國和加拿大成了歐洲水手們登陸地的最佳選擇,這樣也避免了因侵略引起的與當地人的衝突。但是由於當地沒有權威的政治機構,歐洲人不得不在北美採取與中美和南美完全不同的治理方式。

由於當地沒有大規模帝國的存在,16世紀抵達北美的英國、法國和荷蘭的殖民者也不能如法炮製西班牙在中美和南美的方式。當地的美洲人對歐洲人存有戒心。比如,在易洛魁人和休倫人之間長期存在的衝突中,聖勞倫斯河從南到北所有的疆域都被佔領。這裡成了歐洲殖民者銷售武器的市場,也為他們內部的衝突提供了同盟軍,同時,這也使得英國和法國都無法輕易進入北美大陸的核心地帶。

歐洲宗教戰爭

16、17世紀的歐洲戰爭是宗教衝突與爭奪霸權的共同產物。這些發生在天主教國家與新教國家之間的戰爭,如哈布斯堡——瓦盧瓦戰爭、三十年戰爭等,將當時歐洲的主要海上強國西班牙、法國、神聖羅馬帝國、荷蘭、英國都捲入其中。

從16世紀早期開始,法國和英國的漁民們就知道有這麼一個地方,那裡河流密佈、港口眾多。他們曾來到紐芬蘭附近的大淺灘和聖勞倫斯河灣捕獲鯨魚、海象和大量鱈魚;他們還和當地人交換毛皮,尤其是水獺皮和海狸皮。然而,吸引英國人和法國人來此探險的理由並不是對當地海洋與河流資源的嚮往,而是自北向西通往富饒的亞洲這一海上通道的地理位置。16世紀20年代,他們繪製出了美洲海岸的輪廓,卻沒有找到通往東方的可行路線。約翰·卡伯特(John Cabot)早在1497年就宣稱紐芬蘭歸英國王室所有,但是大西洋南部海岸的殖民活動直到17世紀20年代才真正開始。

法國對加拿大的侵略步伐直到17世紀時才不斷加快。雅克·卡蒂亞(Jacques Cartier),一個來自聖馬洛(St Malo)的經驗豐富的水手,曾在16世紀30至40年代幾次抵達紐芬蘭探險,甚至到達了聖勞倫斯河,並且在當地嚮導的指引下發現了位於奧雪來嘉(Hochelaga,今蒙特利爾)的休倫湖定居點。身為胡格諾派信徒,卡蒂亞本可以和那些逃亡的人一起建立殖民地,並確保建立天主教堂。然而,他卻成果甚微。宗教戰爭轉移了人們對這一地區的注意力。就在1603年,法國大西洋沿岸的海邊村落中出現了另一位天主教改宗者薩繆爾·尚普蘭(Samuel de Champlain),他發現阿爾岡昆人(Algonkians)和休倫人參與了與內陸更遠地區的人們的交易,那裡湖泊廣大、河面寬闊。尚普蘭負責尋找在魁北克的貿易港口。1627年,他說服黎塞留紅衣主教(Cardinal Richelieu)建立新的法國皇家貿易公司。這一組織被賦予了很大範圍的豁免權,負責安置因發展農業而被迫離開家園的數千法國天主教家庭。新教徒被禁止進入新的定居點。

在法國和羅馬,對於印第安人改宗的前景,人們充滿信心。而對北美民眾來說,推動他們改宗的主要是耶穌會信徒。後者的葡萄牙和西班牙會友已經創立了許多方法,包括理性說服和強制信奉。總體來說,17世紀的天主教會強烈反對暴力改宗和奴役異教民族。1622年,被稱為傳道總會(Congregation for the Propagation of the Faith)的集會為傳播信仰而舉行。活動起初是為基督教傳道而宣傳兩個主要原則,即吸納原住民新成員和尊重當地習俗,這些都被稱作保持不變的信條。

基督教傳教士努力去理解並與北美的各民族達成妥協,然而成功的概率並不大。這是因為基督教的教義對加拿大各部族沒有吸引力。他們實行一夫多妻制,在處理內外關係時奉行自己的道德標準和法律傳統。他們的精神世界與基督教的教義不相容。他們不住在大型的、長久存在的村落或城鎮裡,這使得教堂集會非常困難。更何況,在與歐洲人的貿易中,他們只滿足於歐洲人為他們提供的槍支和酒精。這是基督教徒永遠無法贊同但又無法輕易責難的。

有些傳教士被屠殺,尤其是被易洛魁人殺害。易洛魁人與法國人以及作為法國主要同盟者的休倫人之間存在衝突。這種衝突由於歐洲武器的使用以及與荷蘭、英國、法國移民之間爭奪利潤豐厚的毛皮貿易而不斷加劇。17世紀時,英國逐漸對聖勞倫斯河地區產生興趣,而此時,法國的注意力也轉向了密西西比河和路易斯安那。1670年,哈德遜灣公司(Hudson Bay Company)成立,他們取道西北並佔據了由英國探險家亨利·哈德遜發現並命名的海灣,發展成為毛皮貿易領域的有力競爭者。18世紀,法國海軍與英國海軍開始了世界範圍內的戰爭。這也不可避免地把新法蘭西居民及其盟軍休倫人捲入戰爭。英國軍隊在歐洲和其他地方的勝利促使法國讓步,並與英國簽訂條約,法國勢力在北美遂逐漸衰弱。最終,信仰基督教的歐洲人把宗教信仰、政治分歧和他們的武器、酒精以及致命疾病一股腦地帶到了大西洋。這些內容將在下一章詳細講述。從美洲原住民的角度來看,白人的入侵帶來的只有衰敗和死亡。

《沃爾夫將軍之死》

這是一幅描繪英國在北美殖民作戰的名畫,再現了英國將領沃爾夫在魁北克戰役中「英勇犧牲」的場景。沃爾夫是英國派駐北美殖民地魁北克的司令官,在1759年英法魁北克戰役中指揮對法作戰。戰爭以英軍勝利告終,法國將北美加拿大割讓給英國。

英國人在北美的活動有著強烈的政治和宗教競爭色彩,這些活動包括與法國的競爭以及16世紀後半期與葡萄牙、西班牙的競爭。英國宮廷中信仰新教的一派吸取了之前在位的天主教女王的教訓,後者對新教徒施加殘酷壓迫,並得到其西班牙丈夫的支持。由於嫉妒天主教王國從海上貿易的發展中攫取的財富,越來越多的世俗慾望發展起來。英國人的信心不斷增長,他們相信其船艦和船員的能力能夠使他們趕上甚至超越歐洲對手們已有的成就。舉一個非常有名的例子,1577年弗朗西斯·德雷克開始了他的航行,起初他只是想攻擊船艦和殖民地,聯絡那些想抵制西班牙征服的印第安原住民,偵查尋找可開發的基地和殖民地,想以此來削弱葡萄牙和西班牙在北美的勢力。德雷克的小型艦隊由皇室和朝臣共同資助,他們希望能通過努力來獲取物質、政治和外交上的利益。在佛得角,德雷克憑借武力抓獲了一名葡萄牙領航員,以自己的方式沿南美海岸航行並繼續向北,先後攻佔了瓦爾帕萊索(Valparaiso)等一些沿海定居點。他還俘獲了一艘駛向巴拿馬的運載珠寶的船隻。在加利福尼亞海岸登陸後,他大肆宣揚英國在新阿爾比恩(New Albion)擁有主權。更多的伊比利亞領航員被俘獲並被迫為他帶路,他成功跨越了太平洋並向馬尼拉進發。1579年,返航途經好望角時,他又與特爾納特香料島的統治者達成了商業協議。與麥哲倫和德爾卡諾(del Cano)的環球航行相比,德雷克的世界環遊更加暴力且有利可圖。德雷克的嘗試也為日後英國成為持續兩百年的海上帝國提供了先兆。1585至1590年間,英國人首次嘗試登陸羅諾克(Roanoke)建立殖民地。英國新國王詹姆斯一世統治時期,在特許公司的資助下,殖民地被成功建立,這也推動了在弗吉尼亞和普利茅斯海灣的殖民開拓。17世紀30年代,已經有數千名定居者在弗吉尼亞從事用於出口英格蘭的煙草種植業。

《五月花號公約》

1620年,英國102名清教徒為擺脫英國國教的迫害,從普利茅斯港口乘船逃往北美新大陸,他們隨後在那裡建立了一塊英屬殖民地。

後來發展為美國核心地區的英屬北美殖民地幾乎從一開始就有著明顯的宗教特徵。許多早期的移居者是「清教徒」,他們努力在英國國教內部開展嚴格的加爾文主義思想運動。但到16世紀末,他們顯然沒有達到這一目標。清教徒們聚集在教堂內,教會領袖說服他們脫離英國國教教會。他們首先去了荷蘭,為了在新世界建立一個更神聖更獨立的宗教團體,他們又來到了由弗吉尼亞公司控制的北部地區尋找定居地。最有名的一個宗教組織就是被稱作「清教徒先驅」(Pilgrim Fathers)的宗教殖民者,這一組織大約由一百人組成。1620年11月,他們乘坐「五月花」號從英國普利茅斯出發,12月份到達新大陸的普利茅斯灣並創建了定居地。這是一個勇敢的舉動,他們幸運地在遠航中存活下來,安全登陸,並在早期與當地人結成友好關係。

越來越多的殖民地建立起來,越來越多的務實派清教徒加入進來,這使得殖民地數量不斷膨脹。到1640年,移居者數量已有2萬人。他們大多聚集在馬薩諸塞灣附近,這裡正是17世紀40年代早期政治和宗教出現劇變時,新英格蘭聯合殖民地誕生的地方。虔誠的新教徒既是傳教士,也是避難者,他們促使周圍當地部族內的數千人改宗,並努力把聖經翻譯成當地語言。和天主教對手治理南北方的情形一樣,他們的活動也並不總是和平的。在早期,出現過幾次涉及原住民遭屠殺的流血衝突。新英格蘭成為基督教原教旨主義者傳教的中心,他們主張加爾文主義的正統教義,但遭到堅決的反對。後來越來越多的貴格會教徒(Quakers)、再洗禮派教徒(Anabaptists)以及其他基督教派也陸續創建了定居地。馬薩諸塞灣南部附近羅德島的居民更為包容,他們歡迎浸禮會教友(Baptists)、天主教徒和猶太教徒進入他們的生活圈。

相對便利的海上運輸為不同區域的殖民者提供了方便,他們可以沿著好望角的海岸線從南到北尋找更多可供選擇的定居點。1632年,在塞西利烏斯·卡爾弗特(Cecilius Calvert)和巴爾的摩勳爵(Lord Baltimore)的資助下,殖民地出現在馬裡蘭的切薩皮克灣(Chesapeake Bay)。建立這一殖民地原本是為英國的天主教徒提供避難所,但也不排斥約占移民數量一半的新教徒。然而,由於處於統治地位的天主教徒和一些清教徒移民發生了激烈的衝突,這種海外的宗教和諧只是曇花一現。1689年,卡爾弗特家族被推翻,天主教徒的權力喪失。17世紀70年代,大批貴格會教徒定居在新澤西西部地區。他們就是從那裡開始了對內陸地區的開發。1681年,貴格會領袖威廉·佩恩(William Penn)用他從王室得到的特許狀建立殖民地,後來發展成了現在的賓夕法尼亞州。截至17世紀末,英國殖民地內有大約25萬居民。到18世紀中期,高生育率以及大量湧入的新成員已經使殖民地總人口達到兩百萬之多。19至20世紀,航船提速、船體增大、海上商業與全球經濟融為一體等一系列變化,均推動了來自世界各地的大規模的人口遷移。

儘管美洲殖民地在政治和經濟上都與英國有著密切聯繫,但這裡民族多樣,宗教信仰也是多種多樣。其中,荷蘭和德國加爾文宗占美洲殖民者數量的絕大部分,尤其在1664年紐約成為英格蘭殖民地之後。18世紀,德國路德教派成員大批遷入美洲,蘇格蘭和北愛爾蘭的長老派信徒(Presbyterians)也來到這裡。福音派神學(Evangelical Theology)也在美洲找到了肥沃的土壤。在這裡,多種宗教思想相互交織,錯綜複雜,這反映在不同會眾和他們平凡牧師的靈性追求以及與之相關的品質和地位中。毫不奇怪的是,宗教寬容、言論自由以及參與地區決策的權利,都曾經是而且在很大程度上也依然是當今美國政治的重要議題。

[1] The Letters and Instructions of Francis Xavier, n.15, translated by M.J. Costelloe SJ, Institute of Jesuit Sources, St Louis, 1992, p.46.

[2] 即聖德太子(574——622),廄戶是他攝政時期的別名。聖德太子在位時大力推廣佛教,頒布有《三經義疏》。——編者注