相對論教我們對時間要警惕。

——倫德勒(Wollgang Rindler)

《相對論精義》

阿爾伯特·愛因斯坦26歲的時候,就把有300年歷史的絕對時間觀念摧毀了。他推翻了牛頓物理學的整個基礎,對現實進行了革命性的重新評價,賦予時間和空間全新的意義。這就是「相對論」。它給出了許多完全新穎的結果,其中有「時間膨脹」(即一個人的時間相對於另一個人變慢),時間經過空間「蛀洞」的行進,以及「新生兒自謀殺」的異乎尋常的景象,即時間旅行者回到出生時刻從而「謀殺」了他們自己。愛因斯坦粉碎了幾乎所有關於時間的常識。但是,如我們將要看到的,時間問題中有一個基本方面被他避開了。他沒有考慮時間箭頭。

如果我們認為,一切事情都是在愛因斯坦的相對論論文發表的一夜之間改變的,那就錯了。摧毀絕對時間觀念的種子,早在17世紀就被丹麥人羅耶默(Ole Roemer)播下了。確實,按照愛丁頓的說法,我們現在所理解的時間,是被羅耶默發現的。當他1675年在巴黎天文台研究木星衛星的不規則運動時,首次指出光信號具有速度。他告訴一些科學院院士說,由於光線不是瞬時地而是逐漸地傳播——這種看法持續至今,因此離木星最近的一個衛星下一次的掩食時刻,將比根據以往觀測推算出的晚10分鐘。

一旦人們開始去想光線從蠟燭或電燈泡傳到眼睛需要時間而不是瞬時地傳播過來,就會搞清楚當我們注視天空的時候,我們看到的很遠的恆星或星系是它們很久以前的樣子。直到1728年,羅耶默的看法才被英國天文學家布拉德雷(James Bradley)所證實。這以後,光的有限傳播速度的概念才被廣泛接受(現代的光速值大約是每秒300000000米)。然而羅耶默的工作還標誌著,最質樸的絕對時間的概念開始終結。絕對時間設想,我們看到的宇宙深處所有角落發生的事件,都和地球上的時間同步。愛因斯坦表明,即使考慮到在把這些事件的信息傳過來時,光具有速度,絕對時間也不能夠成立。處在不同運動狀態的觀測者,他們測量的時間不再彼此相同:相對於一個不動的觀測者,一座鐘所顯示的時間決定於它的速度。如果還要考慮引力的話,那麼這個時間還要與鍾在空間中的位置有關。

公眾對愛因斯坦的傳統印象是一個白髮蒼蒼、為人和善的古怪老頭。但實際上,當他在第一次世界大戰前的幾年裡震撼科學世界時,他是一個乾淨利索的年輕人,黑色卷髮並留著鬍鬚。一個傳記家曾這樣寫過愛因斯坦:「顯而易見,他看來特別樂於與女士們交際。這種感覺常常是相互的。這個剛成名的年輕人,有一頭濃密的、烏黑發亮的波浪式美發,一雙大而明亮的眼睛和不拘禮節的風度,明顯地具有迷惑力。」這也是一個身負重大使命的年輕人。愛因斯坦的夢想是創立一個與實際世界相符的描述,它不受人為偏見的影響,在它描述的世界裡,客觀存在是至高無上的。他抱負的志向是使物理學規律完全擺脫觀測者的影響,為此他堅持認為,所有的觀測者,不論他的位置和運動狀態如何,必須同等地看待。任何個別的觀測者或「參考系」都不具有特殊的地位——物理學規律必須與這些瑣事無關。愛因斯坦遠征的第一個階段是狹義相對論,它建立在一個新的原理之上,即光的速度對所有的觀測者都是相同的,不論他們自己的速度如何。後來這個理論擴展到對引力的解釋,也就是廣義相對論。

邁克耳孫-莫雷實驗

在相對論問世之前,以太的觀念就已經不得不離開歷史舞台了。以太是由日常經驗啟發出來的。聲音是空氣中的波,漣漪是水中的波。所以19世紀的物理學家自然地想到,光同樣必須是在某種東西中的振動,他們就把這種東西稱為以太。正如派斯(Abraham Pais)所說,以太是「一個富有奇趣的假想介質,它的引入是為了解釋光波的傳播」。以太也為測量絕對空間提供了一個標度。它可以被想像為一張籠罩著整個宇宙的無形的網,就像地圖上的經緯線一樣,可以作為測量距離的參考系。

我們前面談到過的麥克斯韋電磁理論,它的成功啟發了一些人去做實驗,目的是測出地球繞日運行穿過以太的速度——也就是「以太漂移」的速度。事實上,正是這其中的一個實驗——1887年在克裡夫蘭的切斯應用力學學院做的——讓以太的幽靈壽終正寢。這是搜尋以太的實驗中最著名的一個,是由物理學教授邁克耳孫和他的同事莫雷——一位化學教授,一起完成的。基本上,他們的實驗是重複邁克耳孫以前的一個實驗,在那個實驗裡誤差把結果搞得模糊不清。他們用一個光源向兩個方向發射光束,兩束光被與光源距離相等的兩面鏡子反射回來。其中一束光的方向,是沿著設想的地球相對以太運動的方向,另一束的方向與其垂直。

邁克耳孫和莫雷期待發現,在兩個相互垂直的方向上光線傳播的速度會有不同,這差別可能就是由於地球在以太中穿行的運動而導致的。比如,在地球軌道運動方向上傳播的光,會相對以太風逆行。這樣,這束光的速度就會比其他方向上的光速慢。分析光的運動就可以知道,垂直於以太風方向的光束,比沿著以太風方向的光束提早被反射回來。兩束光被反射回到光源處的時間差,可以計算出來並與實驗相比較。但是邁克耳孫和莫雷沒有發現一點時間差。為了防止地球繞太陽轉動時,以太風的方向發生改變而影響實驗結果,他們在一年的不同時間重複同樣的實驗。但是不管他們如何努力,還是沒有觀察到時間差別。這就是說,根本就沒有以太。

這是一個令人驚奇的結果。諾貝爾獎獲得者密立根(Robert Millikan)當時認為,它是一個「不合道理的,看上去無法解釋的實驗事實」。看來,不論光是順著以太風或地球運動方向走,還是逆著走,光的速度並沒有改變。如果以太站不住腳了,力學體系本身可能就需要重新改寫。「靜止的以太」提供了一個絕對的參考系,它是牛頓心理上需要的,雖然牛頓力學也認為以太是多餘的:因為沒有辦法去探測絕對運動——如果你在火車裡放手讓一個球落下,則無論火車是停著還是以不變的速度在行駛,球都將是垂直地下落。人們所能夠觀察到的,只是兩個物體彼此間的相對運動,並不存在什麼絕對的參考系。

但是,仍然有一種看來是從邏輯上對以太的需要,因為電磁學並不滿足此種相對性原理。電磁作用隨著觀察者而異,並且看上去確與某個絕對參考系有關:當時就有不同的方法解釋發電機如何把運動轉變成電力,電動機又如何把電力轉變成運動。因為以太的觀念已經站不住腳了,愛因斯坦需要一個新的理論對所有的自然現象給出一個統一的描述。結果是他改寫了物理學,讓邁克耳孫一莫雷實驗的否定結果成為新原理的自然後果。

許多作者聲稱,邁克耳孫一莫雷實驗與另一些或早或晚的實驗一起,是對以太致的悼詞。這樣說無疑是過於簡單了。許多著名的物理學家,仍在努力使邁克耳孫一莫雷實驗與以太的假說相符合。這當中最有名的要算是荷蘭的洛倫茲和愛爾蘭的菲茲哲羅(George Francis Fitzgerald)。他們試圖利用上一章中提到過的洛倫茲變換,用物體穿過以太運動時的物理收縮來解釋邁克耳孫-莫雷的實驗結果。這樣,以太的假說就可以仍然成立,不過要以一種未經解釋的運動物體的畸變作為代價。我們將會看到,這種長度收縮,與愛因斯坦所揭示的世界中的效應相近,我們以後必須習慣於這種效應。

洛倫茲實際上已經接近了狹義相對論的公式,但是他不能擺脫牛頓的絕對時間「經典」觀念的束縛,並且緊抱著以太理論不放。法國數學家兼物理學家龐加萊,對牛頓力學造成的問題看得很清楚,他問道:「以太究竟是什麼,它的分子是如何排列的,它們是相互吸引還是相互排斥?」並且他熱切期望著如愛因斯坦後來提出的根本解決辦法。他說道:「也許我們必須建立一種新的力學,對它我們只能夠管中窺豹……在這個新力學中,光速是一個不可逾越的極限。」1904年龐加萊甚至於編造出一個「相對論原理」。但是按照愛因斯坦自己的說法,看來龐加萊至死都沒有搞懂狹義相對論的物理含義。

愛因斯坦本人很久以後才知道上述物理學家的種種努力,他基本上是獨立地得出他的理論的。他當時並不熟悉那些在物理學雜誌上發表的、時新的研究論文的內容。確實,他一點不知道洛倫茲1895年以後的工作;特別是,如我們將會看到的那樣,他從沒有聽說過洛倫茲變換,但這個變換卻在他自己的研究結果中再現了。我們甚至都不清楚,愛因斯坦是否認為邁克耳孫一莫雷實驗對他後來的狹義相對論起了決定性的影響,雖然1916年他的朋友心理學家沃斯默(Max Wertheimer)在柏林採訪他時,他明確地說過是受到過它的影響。然而,在1954年的一封信中,他堅持說:「在我自己的研究過程中,邁克耳孫的結果對我並沒有多大影響。我甚至於都記不清楚,當我寫關於這個題目的第一篇論文的時候(1905),我是否知道這一結果。在我個人的奮鬥中,邁克耳孫的實驗沒有起過作用,或者至少是沒有起過決定性的作用。」

通往狹義相對論之路

這樣,我們現在就講到愛因斯坦本人。他1879年3月14日上午11點30分出生的時候,他母親鮑琳相當吃驚。這孩子的後腦很大而且稜角分明,她怕這孩子是個畸形兒。他發育得很慢,語言能力又非常差,周圍的人擔心他可能永遠不會說話。當他8歲那年在慕尼黑上中學時,他的希臘語教員對他說,他將來不會有大出息。1894年他家搬到意大利,愛因斯坦被留了下來,在他不喜歡的學校裡繼續受煎熬,這是因為這個學校的嚴格制度,以及德國軍隊需要徵召16歲以上的青年。他很難讓學校喜歡他,他「早熟,半盲目自信,幾乎目空一切」。希臘語教員甚至建議他應當退學。確實,他父母走了不到半年,他就也跟著翻過了阿爾卑斯山。愛因斯坦後來寫道:「我的班主任老師把我叫了去,要我退學,但不給我以後能保證我進大學的文憑。我說,『我從來沒有做過任何錯事啊』,他卻說,『你只要一露面,班上就對我不尊敬了。』肯定地說,我自己是希望退學,跟著父母去意大利。但對我來說最主要的原因,還是那裡呆板的、機械式的教學方法。」一旦離開學校,愛因斯坦高興得像一隻出籠的小鳥,在回到父母身邊以前,他抓住機會在意大利北部作了長途旅行。

1895年愛因斯坦決定去試一下運氣,報考蘇黎世的聯邦工藝學校(現在叫做ETH),希望以後成為一名電氣工程師。但是他沒有通過入學考試。在阿勞的一個瑞士州立學校補習了一段時間後,他才考上。在ETH學習期間,一個教過他的、俄國出生的老師閔可夫斯基(Hermann Minkowski),有一次把他形容為一隻「懶狗」,「在數學上一點都不用腦筋」。無疑,愛因斯坦是靠了他的朋友和同學格羅斯曼(Marcel Gross-mann)的筆記,才補上了他沒有去聽的課。閔可夫斯基後來在愛因斯坦學說的發展過程中,起了關鍵性的作用。1900年愛因斯坦畢業後,在蘇黎世做家庭教師,並且兼代課教員。到了1902年,由於格羅斯曼父親的推薦,他在伯爾尼的瑞士專利局找到了一份差事。愛因斯坦申請的是二等技師,他卻只得到三等技師的職位。就是在這看來不大可能有大作為的職位上,他創立了與牛頓理論同樣宏大的科學理論。在專利局他遇到了貝索(Michelangelo Besso),他是一位工程師,後來成了愛因斯坦的終生摯友。在愛因斯坦的第一篇相對論的論文中,貝索是唯一被愛因斯坦致謝的人。

1905年是愛因斯坦的「奇跡年」。他是一個非正統的人,學術上有點小名氣。他能在同時代人中出類拔萃,是因為他真正的天賦品質,使他能夠從傳統思想的長期束縛中解放出來。愛因斯坦把牛頓力學和電磁學的種種不解之謎推到它們的源頭,對整個物理學用全新的基本原理進行闡述。這是一個真正的革命性的跨越。從這些基本原理演繹出的結果表示,我們的有限經驗所給出的時間和空間的「常識」,可能會欺騙我們。

著名的攝影家哈爾斯曼(Philippe Halsman),有一次把愛因斯坦不喜歡穿襪子的習慣與他的這一品質聯繫起來。他向這個大人物問到他的怪癖,愛因斯坦的秘書海倫插話說:「教授從來不穿襪子。即使是羅斯福總統請他去白宮,他也不穿襪子。」愛因斯坦解釋說:「我發現大腳趾總愛把襪子頂穿一個洞。所以我再也不穿襪子了。」也許這可以從愛因斯坦1901年服兵役的記錄中看出一點眉目,在「疾病或缺陷」的欄目之下,寫著「平足和汗腳」。但是哈爾斯曼用了一個更浪漫的看法,「這一細節看來是愛因斯坦絕對獨立思考的象徵」。

絕對時間被廢棄

在令人困惑的實驗結果面前,科學家們面臨選擇——或者是讓現有的理論七扭八歪,硬是去湊合實驗結果(這相對來說比較容易,但常常無效),或者是創立他們自己的新理論(這比較難,甚至極難)。愛因斯坦勇敢地選擇了後者,他把日常經驗所給的印象完全拋到一邊。從形象到抽像的轉變,在現代物理學中一直繼續著,並取得了高度的成功,這完全應了愛因斯坦所說的一句著名的話:「大自然撲朔迷離,但沒有惡意。」雖然有漣漪在水中傳播、聲音在空氣中傳播這樣的事實,愛因斯坦還是斷定,電磁波是一種基本的實在,它並不需要經過以太傳播就可以存在。他把從麥克斯韋電磁理論開始的物理學理論,納入系統的抽像數學表示。對那些樸素的物理模型他不感興趣,雖然它們給出形象的實在,讓人感到舒服。一個典型的例子是當時流行的原子圖像——葡萄乾布丁模型,一個球狀、帶正電荷的「布丁」上面,點綴著帶負電的「電流」。他感興趣的是真理——不論它會給出多麼奇怪和令人驚異的結果。

例如愛因斯坦認為,電磁現象的描述中有些地方不正常,無法讓人接受,這就是當電和磁同時存在時的作用。回憶一下,當時人們對電動機和發電機的解釋是,它們有不同的工作原理。但愛因斯坦確信,電動機把電轉換為運動,發電機把運動轉換為電力,它們所依據的物理是完全相同的。人們習慣上認為導體運動會產生與磁場運動不同的結果。愛因斯坦認為這種看法是不合邏輯的。它意味著應當可能探測到絕對運動。他沒有去用一種「特殊作用」來強使這些疑難問題歸順現有的物理定律,而是用電動機和發電機中的相對運動,把對它們的描述統一起來。

1905年愛因斯坦提出了兩條全新的物理學基本原理。它們出現在他的第一篇關於相對論的科學論文中,這篇論文發表在權威的德國物理雜誌《物理學年刊》上,題目是「論運動物體的電動力學」。這兩條原理涉及以不變速度運動的觀測者,是狹義相對論的基礎。它們是:

1.「相對性原理」:宇宙中所有各處的物理規律都是相同的,不論觀測者的運動速度如何。

2.光速是一個常數,它與光源的運動無關。

愛因斯坦的第二條原理,即光速的不變性,似乎有些聳人聽聞。這就相當於,當你測量一顆步槍子彈的速度時,無論這子彈是一個沒有移動的步兵向你射出的,還是由一架飛行中的超音速飛機向你發射的,你發現它們的速度一樣。但實際上子彈的速度並非如此。那麼為什麼偏偏光速就應當是不變的呢?愛因斯坦證明,無論兩個觀測者之間的相對運動是多快,在他們各自的參考系中測到的光速都是相同的。這樣,愛因斯坦給了常識狠狠的一擊。愛因斯坦宣稱的光速不變性,以及相對性原理對所有的物理現象是普適的,把當時流行的說法一下顛倒過來了。這樣他的思想就超過了牛頓,牛頓理論只涉及純力學現象,而他的理論涉及整個物理學——這的確是一步勇敢的跨越。

蘊含在牛頓運動三定律中的牛頓力學,也同樣是相對論性的:宇宙中沒有一個特殊的參考系,其他參考系與之比較可以得到一些絕對的量。正如我們在上一章中看到的,如果宇宙中只有兩個物體,並且它們之間的距離在不斷增加,我們不可能判斷是這一個還是那一個物體在動,還是兩者都在動。相對運動的思想可以上溯到伽利略,他研究了當船靜止以及船以不變速度航行時,船上的蠓蟲、蒼蠅、小飛蟲和魚的運動情況。他寫道:「當你仔細觀察這些東西時……讓船以任何你喜歡的速度前進,只要它的運動是平穩的、沒有任何擺動,你將不會發現這些東西的運動中有一點變化,你也不會從它們中任何一個的運動中發現船是在航行還是靜止不動。」但是牛頓(儘管如此,他還是喜歡相信有一種絕對靜止的狀態)同時還暗含地用了另一條基本假設,也就是關於絕對時間的假設,它在整個宇宙中都是一樣的。在牛頓物理學裡,時間是以同樣的快慢流逝的,不管觀測者的速度或位置怎樣。

因為對所有以恆定的相對速度運動的觀測者,牛頓力學定律都成立——這就定義了「慣性參考系」——不同參考系的時間和空間坐標就通過伽利略變換聯繫了起來。用伽利略變換,可以把對運動的「看法」從一個參考系變換到另一個,比如說從伽利略船上的一隻蠓蟲,變換到站在岸上的一個水手。有重要意義的是,這個變換不能用於主導光的行為的電磁學定律。如果我們代之以愛因斯坦的第二條基本假設,使光速以及物理學規律不管觀測者的速度如何,都保持不變,則這樣的變換稱為洛倫茲變換,它保證了描述光和其他現象的麥克斯韋方程,不論觀測者的情況如何,都不發生變化。

在愛因斯坦以前,拉莫爾爵士(Sir Joseph Larmor)和洛倫茲也得出了這個數學變換。但是,在一次演示他的學說的威力時,愛因斯坦令人吃驚地從他的「第一原理」推導出了洛倫茲變換——僅僅根據他自己的基本原理,而不用參考上面兩人的工作。事實上,他1905年6月發表的論文,並沒有引用任何一篇參考文獻。除此之外,他在論文裡只用了一句話,就把有兩個世紀歷史的以太的觀念打發掉了。以同樣速度在整個宇宙中流逝的絕對時間的概念,他也只是簡單地將之摒棄。

絕對時間的被摒棄是一個意義深遠的結果,它的重要意義在於檢驗第二條基本假設——光速的不變性,因為正是光速的不變性導致了這個結果。除了邁克耳孫-莫雷實驗以外,對光速不因光源速度而變的另一件有利事實是1913年荷蘭天文學家德西特(Willem de Sitter)對雙星繞它們的公共中心轉動時所發出的光的分析。然而直接的觀測證實直到1963年才給出。這並不是說直到這以前,人們仍然在懷疑狹義相對論的正確性。對於許許多多其他的實驗觀察和預言,相對論的顯著成就,已經足夠建立起壓倒牛頓理論的優勢。理論和實驗之間常常發生衝突,這自然是科學有別於哲學的顯著之處。

接近光速運動時的新世界

儘管愛因斯坦對時間作了重新評價,牛頓學說的大部分,經過300年的考驗仍然卓有成效。所以,一位宇航員1968年在第一次繞月航行返回途中,說道:「我想,現在主要是伊薩克·牛頓在駕駛飛船了。」這句話突出表明,當年阿波羅計劃是如何依賴於牛頓定律來計算空間飛船的軌道的。只有當物體運動的速度接近光速時,牛頓定律才會失效。這種高速運動的情況,與我們的日常經驗常常迥然不同,除非是涉及光和電磁作用的場合(這也就是為什麼麥克斯韋理論在牛頓的理論框架中非常彆扭)。的確,在運動物體的速度遠小於光速的極限情況下,例如一輛汽車在公路上行駛時,可以證明,狹義相對論的洛倫茲變換,就等價於經典物理的伽利略變換。換句話說,在這些情況下,狹義相對論就還原成牛頓物理或經典物理。因此,我們在這一章中要描述的、由相對論而引起的許多奇怪現象,只有當相對運動的速度趨近於光速時,才有重要意義。

長度收縮是一個很好的例證。愛因斯坦指出,接近光速運動的物體,在一個靜止的觀測者看來,會在運動的方向上變扁。這純粹是一個相對論性效應:物體實際上一點都沒有收縮,僅僅是觀測者看來它變扁了。為了說明這一情況,我們想像有一列高速火車,即相對論快車。它只有一節客車,沿鐵路線以不變的速度,相對於坐在站台上的觀測者飛馳。當它的速度很大時,觀測者會看到火車縮短了。但是從客車上的旅客看來,是站台在運動,所以是站台而不是火車,看起來變短了。收縮的程度決定於運動物體的實際速度:當這相對速度趨近於光速時,長度就收縮為零。物體在以相對論性速度運動時的現象,本身就是一個很有意思的課題:直桿變彎曲,自行車輪看起來像曲形飛標,等等。

如果站台上的人能夠測量到的話,他們會發現,相對論快車的質量在高速情況下也改變了。與此同時,車上的旅客也會發覺,站台的質量變化了。這是因為相對論預言,運動物體的質量會增加。一個物體的「固有」質量,是指在相對它靜止的參考系中所測得的質量。但是在另一個作勻速相對運動的觀測者看來,該物體的質量隨著物體的速度增加,質量增加的「洛倫茲因子」和長度收縮的因子完全相同。全世界的粒子加速器大量產生出的微粒子,它們這種相對論性的質量增加已被實驗觀測到,而且實驗結果在定量上與愛因斯坦的預言完全相符。當物體的速度趨近於光速時,它的質量變成無限大,這樣,就需要有一個無限大的力,把它加速到光速。這樣一來,我們就可以明白,為什麼不可能使一個有質量的物體達到光速,要它超過光速自然就更不用談了。只有靜止質量是零的粒子,才能以光速運動:光子就是一例——量子理論中的光子是跟電磁場聯繫在一起的。光子只能以光速運動。

同時性和時間膨脹

從「常識」的觀點,狹義相對論最顯著的特點來自於時間的相對論化。同時的概念——事件在同一個時刻發生——一決定於觀測者的相對速度,而不是像牛頓認為的那樣,是一種絕對的概念。如我們前面說過的,即使是在光速有限的牛頓世界裡,也不可能看到世界在正好「現在」的樣子,因為光線不是瞬時間到達我們的眼睛中,而是以光速傳過來的。當你看表的時候,你看到的是有一點點「過時」了的時間,因為光線從表盤到達你眼睛中的視網膜,以及光信號被神經脈衝傳送到大腦,都需要一定的時間。依照牛頓物理學,只要把時間作適當的改正,仍然能夠重新建立起絕對時間,用以記錄事件的發生,而且所有的觀測者都可以接受這個絕對時間。但是愛因斯坦的相對論卻不允許這樣做。

為了說明「現在」所遇到的困難——也就是同時性是相對的——讓我們再回到相對論快車。在車廂裡面看來,從車廂正中的一盞燈發出的閃光,是同時到達車廂兩頭的旅客的。但是,站台上的觀測者看到的是,閃光先照到車廂尾端的旅客,而後照到前端的旅客,因為火車的運動使車廂尾端迎著光線走(因而使光跑的距離短),而車廂前端順著光線走(所以光線要多跑一段路才能追上它)。從站台上看,兩束光到達車廂兩端明顯地不是同時的。如果車廂兩端的旅客都有鐘,則他們所分別記下的、光線到達車廂兩端的時刻完全相同。但是,這樣記下的時間,和用站台上的鍾記下的時間相比,是有差別的。

同樣令人驚奇的,是狹義相對論中所謂的時間膨脹現象。運動的鍾要比靜止的鍾走得慢。假定火車裡面的旅客和站台上的觀測者用的是一模一樣的鐘。當火車停在站台上的時候,車上和車下都把鍾對好,使大家的秒針每秒鐘同時「滴答」一下(這就叫做「固有時間」,它表示用相對觀測者靜止的鍾記錄的時間,或者用另一個等效的說法,鍾在自己的靜止系中所記錄的時間)。當火車運動後,在站台上的觀測者看來,火車上的鍾每兩次「滴答」的時間間隔要比一秒鐘長,變長的程度決定於火車的速度(再次由洛倫茲因子給出)。當火車的速度趨近於光速時,車上的鍾兩次「滴答」的時間間隔就增加到無限長。像長度收縮一樣,這也純粹是一個相對論性效應。在車廂裡的旅客看來,站台上的鍾也按同樣的程度變慢了。

時間的膨脹已經在實驗上驗證了許多次。有一種基本粒子叫做繆介子,它生成於地球大氣10千米的高處,是由於極高速的宇宙線粒子的碰撞所產生的。繆介子的放射性衰變進行得很快(在它們自己的靜止系中),如果不是由於它們的衰變時間在我們的參考系中膨脹了,它們的大多數決不會到達地面。因為用它們的靜止系的鍾測到的壽命計算,繆介子在衰變前只能走600米遠。而用我們實驗室的鍾來計算,它們的壽命要延長8倍。物理學家們利用粒子加速器進行的許多類似的實驗,同樣證實了,繆介子的壽命可以由於加速到很高速度而大大延長。

雙生子佯謬

狹義相對論中有關時間的另一件奇異的事,是所謂雙生子佯謬,它是狹義相對論所有的佯謬中最早的一個。想像有一對長得一模一樣的孿生兄弟達姆和迪姆,達姆出發進行一次相對論性(高速)的空間往返旅行,而迪姆留在地球上的家裡。考慮離開地球的那段旅程,並且假定他們每個人都有一隻特別的鐘,這鍾可以像燈塔那樣,每隔5分鐘發出一個脈衝信號。當達姆的速度增加時,迪姆在地球上收到的脈衝的時間間隔逐漸拉大;這就是說,從迪姆的觀點看,達姆的鍾走得慢了。這樣,當達姆旅行結束回到地球時,他比迪姆要年輕(雖然他們的年齡都大了一些)。然而從達姆的觀點來看,出現的情況應當是相反的——即他們重逢時迪姆應該比達姆年輕。當達姆開始他的旅程時,在他看來將是迪姆的脈衝間隔變大了,這表示迪姆的鍾變慢了。

顯然,他們兩者的結果不會都是對的:兩個人再相遇時,不會都說對方比自己年輕。對這個佯謬的解答,是我們要認識到,達姆和迪姆並不是有從頭到尾完全相同的經歷。和迪姆不同,達姆在離開地球時,必須有一個初始的加速度,然後減速,再加速返回。最後,他應當減速,這樣才能回到迪姆的參考系裡。因為達姆不是以不變的速度旅行的(或者等效地說,他不是保持在慣性參考系中),我們就不能把狹義相對論的分析用於描述他所看到的情況,特別是用於他對時間的感受。這樣,雖然這個「佯謬」不存在了,這個故事還是說明,的確發生了件很奇怪的事。在某種意義上我們可以說,多虧相對論,達姆才得以完成時間旅行,跑到迪姆的未來中去。我們只要把一隻精確的鍾放置在一架客機上,當它返程飛回後,把它所顯示的時間和機場上的原子鐘相比較,就可以實際觀測到這個效應。然而,正像霍金所指出的,「用這種辦法,飛行來回的次數要多得驚人,才能使人的生命延長一天。」

時空

狹義相對論的這些離奇古怪的效應,使我們對於時間的思考方式煥然一新。相對論學家喜歡說「時空」,這個概念把相對論的數學變得比較簡單。它是出自於洛倫茲變換的數學性質,這個性質意味著空間和時間不應當單獨處理,而是應當作為一個不可分割的整體來處理。這種空間和時間的融合首先是閔可夫斯基注意到的,在他學生愛因斯坦的狹義相對論的啟發下,1908年9月他在科倫說:「從今以後,單獨的空間和單獨的時間注定要消失為陰影,而唯一繼續存在的是兩者的融合體。」

在狹義相對論裡,時空的本質可以通過它的度規結構來理解,度規是一個抽像的、然而是基本的概念,它是與宇宙的幾何結構聯繫在一起的。這種度規結構是內稟的,與任何觀測者無關,這樣的性質滿足相對論的需求,可以確保物理定律的成立與速度和位置無關。在相對論中,「幾何」性質——例如光線所顯示的路徑——是用時間和空間共同表示的,它們結合在一起,不可分離。所以,說時間和空間只是單一時空的兩個方面,這句話並沒有什麼了不起。雖然愛因斯坦在某種意義上排除了絕對空間和絕對時間的概念,但他卻引進了絕對時空。然而,他把時空僅僅看做是所有事件的聯絡,這樣一個人在時空圖中,就像一條四維的「蠕蟲」,它的每一張三維切片,就相應於這個人處在一個特定的時刻。在相對論裡,我們可以把空間和時間作為四維存在來處理:空間是三維的,時間是一維的。但是從物理上說,它們是相當有區別的,這一點我們決不應該忘記。最重要的是,我們經歷的時間——正如這本書要闡述的主題那樣——是單向的,但是空間卻沒有這樣的限制。愛丁頓指出過:「時間的最大特點是向前走。但物理學家有時常常容易忘記這一點……」我們再次回到了時間箭頭——並且面對著狹義相對論的一個嚴重缺陷。

我們注意到,在雙生子佯謬中,兩個人的年齡都被認為是增長的。但是年齡增長的概念,作為一種時間的單向過程,在狹義相對論中並沒有解釋。這是因為,狹義相對論像它以前的經典力學一樣,並沒有區別時間可能經歷的兩個方向,也就是向前和向後。它只是說時間是一維的,並沒有說時間是單向的。就相對論的時間對稱的結構來說,也可以得出這樣的結論,即留在地球上的迪姆,要比達姆年輕。但是我們必須認為這個結論是荒謬的,因為我們知道,事實上所有的生物,年齡都是在增長而不是在變小。但是,相對論本身,並沒有解釋為什麼應當是這樣。

加速度和絕對空間

狹義相對論還有另外一個較大的缺陷。它同樣是與時間的作用有關,出現在有加速度的情況下(加速度是物體的速度隨著時間的變化)。如我們已經反覆說過的,由於牛頓力學中運動的相對性,絕對空間已經失去意義。可是對於加速度來說,情況就不同了。加速度是由於某種力例如引力所引起的,在牛頓理論中,加速度是絕對的。用另一種方式來說,無論觀測者的運動狀態如何,加速度總是相同的。一個騎在馬上的物理學家,可以爭辯說是馬在運動,或者是腳下的大地在運動。但是當他的坐騎急停,而把他從馬鞍上摔下來,對這個過程他就沒有異議了,因為無論從哪個參考系來看,例如從馬、地面或行駛中的火車中看來,力和作為其結果的加速度都是一樣的。但是對於本身就在加速運動的觀測者,他們的看法與以不變速度運動的觀測者是不同的。因此存在有地位特殊的參考系,即使認為地球向著物理學家加速,與認為物理學家向著地球加速是同樣地可行。狹義相對論也只是對作勻速相對運動的觀測者成立,因此也有這個問題。狹義相對論本身並沒有給出任何解釋,為什麼必須賦予這些觀測者以特殊的地位。他們只是直截了當地被放進基本假設裡了。

愛因斯坦當時很清楚,引力破壞了他直覺上很吸引人的準則:物理定律應當與觀測者的運動狀態無關。換句話說,在狹義相對論對宇宙的描述中,把一個觀測者的看法轉換成另一個觀測者的看法的數學操作——洛倫茲變換——不能用到引力上面。這問題的根源在於,與狹義相對論所暗指的相反,加速度是相對的而不是絕對的。可以用一個例子來說明這一點,同時也說明為什麼包含有加速度的理論描述了引力。設想置於發射台上的空間飛船裡有一位宇航員,他有一台放在洗澡間用的磅秤。如果他站在這磅秤上,磅秤將顯示出他的體重。當起飛按鈕按下,飛船加速飛出地球時,這位宇航員將感到自己重了許多,磅秤也顯示他的體重大大增加了。假設發射失敗,飛船驟然朝著地球掉下來。在這幾秒鐘內,這位倒霉的宇航員將在飛船裡面自由飄浮,直到飛船撞上地面。在往下落的過程中,如果他把口袋裡的鑰匙掏出來,然後鬆開手,鑰匙不會落到飛船的地板上。他也將會失重:在他的參考系裡,是沒有引力的。但是對於一個看著飛船往下掉的觀測者說來,引力是再明顯不過了。這樣,加速度確實是相對的。愛因斯坦也受到過自由落體的啟發——不過不是隨飛船一起的宇航員,而是一個從屋頂上掉下來的人,這事發生在柏林。這個人僥倖沒有摔傷,事後他告訴愛因斯坦,他沒有感覺到引力的作用。

總之,愛因斯坦對於狹義相對論的局限性是很清醒的,並且從美學的基點出發,希望物理學徹底擺脫仍在苟延的特殊參考系。他開始著手他的廣義相對論,去解決這更困難的問題,即給出物理學更概括的系統描述,這種描述對所有的觀測者都適用,不論他們的相對運動狀態如何。難怪,只有用比狹義相對論複雜得多的時間和空間關係,才能得到這種描述。確實,廣義相對論的推導需要應用陌生的數學工具——張量計算。愛因斯坦為此費了多年心血,直到1915年才完成他的論文並準備發表。正如他在這期間所說:「每走一步都是極其困難的。」

當廣義相對論最後完成的時候,這個理論同時給出了一個漂亮的而且相當完美的引力理論。如果我們重新考察飛船裡的宇航員,就可以知道為什麼他不能說出他經受的是引力還是加速度。當飛船在空間中加速的時候,他也不能確定,他的磅秤顯示的是引力的作用還是他自己的慣性——物體反抗運動變化的一種性質。愛因斯坦認識到了這一點,這使他在1907年提出了一條新的基本原理——「等效原理」。他強調說,這條原理適用於整個物理學。實際上,這條原理斷言引力和加速度是等效的。

等效原理至少有兩種說法。其一,即「弱」等效原理,可以回溯到伽利略和他的比薩斜塔實驗,這個實驗在傳奇文學中被描寫得很生動。伽利略發現,所有物體都以同樣的加速度朝地球下落(在忽略空氣阻力的情況下)。等效原理表明,用相對論的觀點,我們也可以說是地球在加速向上而物體保持靜止,這樣,顯然所有的物體的加速度就必須保持相同了。這個一直頗為神秘的難題,直到1914年愛因斯坦發表了他的論文,才被解釋清楚。這篇論文說明,一個均勻的引力場完全等效於一個適當的加速度,對在任何實驗室進行的實驗,結果都是如此。等效原理還說明,狹義相對論是一個純粹局部的理論:沒有一個實際的觀測者不在經受加速度,因為我們的宇宙是被引力統治著,宇宙物質以恆星、行星等形式散佈在整個宇宙裡面。等效原理的第二種說法,即「強」等效原理,是愛因斯坦主張的,它認為所有的物理規律,對於宇宙中任何地方、任何時刻的所有觀測者都是相同的,不管運動的情況和引力如何。對愛因斯坦來說,這個原理使他能夠離開狹義相對論,而進入一個關於宇宙的理論,這一理論必須超越基於狹義相對論的局部描述。

通往廣義相對論之路

為了創立廣義相對論,愛因斯坦經歷了8年艱辛、專心致志的努力。在此期間,新見解不斷在他頭腦中閃現,同時他也一次又一次地走進死胡同。直到最後,一個嶄新的、閃耀著智慧光輝的理論終於出現了。1909年7月初,愛因斯坦辭去了他在伯爾尼專利局的工作,去蘇黎世大學做教授。這是他在其後5年中得到的幾個教授職位的第一個。

從1907年年底到1911年年中,愛因斯坦對有關引力的課題一直保持沉默。雖然他仍然在花費很多時間思考這個問題,但是剛剛誕生的量子理論(我們將在下一章討論這個理論)使他也用去了不少時間。雖然愛因斯坦已經對這個新誕生的理論做出了重大的貢獻,但在這個時期,它仍然佔據著他的心思,並且在他此後的一生中,一直是使他憂慮的主要原因。在這個期間愛因斯坦的工作幾經變動,1912年8月,他從布拉格的卡爾·費爾迪南德大學回到蘇黎世,這看來對廣義相對論的數學發展有決定性的意義。

當他離開布拉格的時候,他已經確信,時間和光線的軌跡都要被引力彎曲。但是這個想法必須要有堅實可靠的基礎。剛剛回到蘇黎世,他就轉而向他的老友和同學格羅斯曼求助,這時候格羅斯曼已經是幾何學教授和ETH的數理學部主任。他對格羅斯曼說:「你必須幫助我,不然我就會瘋了!」

平直的和彎曲的空間

為了瞭解愛因斯坦是如何解決引力問題的,我們首先必須考慮一下我們日常所經驗的世界的幾何。公元前320年到前260年生活在亞歷山大的古希臘數學家歐幾里得,對此幾何有過詳盡的闡述。愛因斯坦發現,歐幾里得幾何(歐氏幾何)只適用於空間中某些限定的區域。由度規結構描述的那些幾何性質,在地球上是非常有用的,但是應用到宇宙的大尺度結構上就不行了。

考慮時空最簡單的辦法是把時空當做只是空間,同時用光的速度作為一個量桿(請記住,光速是絕對的)。一段時間的間隔可以轉換成一段空間長度,只要簡單地用光在這段時間內走的距離來表示就行了。天文學家們常採用光年來表示星系以及星系之間的距離,1光年大約是10萬億千米,同時也常用另一個叫做秒差距的單位,它等於3.26光年。這樣做是為了避免太多的零出現在距離的表示中。例如,採用這樣的距離單位後,太陽的距離僅僅是8光分(光在8分鐘內走過的距離),天狼星的距離是2.7個秒差距,雙子座星系團的距離是3億5000萬秒差距。

圖4 平直的(a)和彎曲的[(b)和(c)]空間。球面(b)的曲率是正的,而鞍形面(c)的曲率是負的。

在狹義相對論中的度規性質意味著時空幾何是平直的,像一張鋪著綠色厚毛呢的檯球桌面那樣。但是在廣義相對論中,我們必須熟悉彎曲時空的概念。從直覺上,每一個人都知道一個平面,即一個兩維空間,是什麼意思。一張平展地放置在桌面上的紙,就表示一個平直空間(它沒有曲率)。而另一方面,球面卻是彎曲的。這些兩維空間或者表面(它們在數學上叫做流形)很容易闡明,因為它們嵌在我們非常熟悉的三維空間之中。我們不大可能直觀地想像,高於三維的幾何結構是什麼樣子,除非在某些神秘的感受下或許可能。然而非常重要的一點是,我們要認識到,一個空間的平直或彎曲,完全是這個空間的內稟性質,並不需要一個更高維的空間作為參考對照物。

平直表面的幾何與彎曲表面的不同,這一點具有基本的意義。孩子們在學校學的是平直空間的幾何,它在兩千多年以前就被歐幾里得詳細闡明了。每一個中學生都知道,三角形的三個角之和是180°,以及半徑是R的圓的周長是2πR。愛因斯坦這樣講到過:「歐幾里得幾何……是一座宏偉壯麗的大廈,在它高聳的階梯上,你會被認真盡責的老師們緊追不放,為它花費掉無數個鐘點。」但是實際上,它的結果只有對於平直空間才是正確的。畫在一個球面上的三角形,它的三個角的和要比平面情況下的大,而球面上的一個圓的周長,要小於畫在平面上的圓周長,具體的結果取決於球面的曲率。雖然我們不可能想像一個彎曲的三維空間,然而我們可以用同樣的方法去推斷它的存在。讓我們來看一下所謂的「平面世界」,它是維多利亞時代的一位教師阿伯特(Edwin Abbott)1884年首先描述的。阿伯特講述了一種叫做扁方先生的生物的奇遇,這種生物具有兩維結構,沒有上和下的感覺,只能保持在一個表面上運動。為了我們的討論,讓我們想像扁方先生處在一個球面上。它會很快發現它是生活在一個彎曲的空間中,雖然這在第三維看來是很明顯的。為此,它只需要出發沿一條直線向前,然後在某一地點它就會發現,它已經回到了出發時的位置。實際上,確切說來,這個特點是扁方先生所居住的世界所具有的、整體拓撲或者大尺度形狀的一個性質,而不是一個局部的性質。但是,扁方先生和生活在三維空間的我們自己,只需要測量這樣的(局部的)性質,比如像圓的周長,就可以知道,這性質是符合歐氏幾何的定律(這樣我們就是生活在一個局部平直的空間),還是與歐氏幾何不符(這樣我們的空間就是彎曲的)。19世紀偉大的德國數學家兼天文學家高斯(Carl Friedrich Gauss,1777~1855),認識到了這一點並且做了許多實驗,去探測我們的三維空間偏離平直的程度。但是,無論是他本人,還是後來繼續做這件事的人,都沒有在地面實驗中探查出空間的任何彎曲。這當然不會使我們感到驚奇,因為歐氏幾何對我們來說是相當準確地成立,否則學校裡就不會開這門課了。

然而,純數學家通常是不考慮真實的物理世界的。在19世紀,他們開始構想任意維數和曲率的抽像空間,並且極為詳盡地描述它們的幾何性質。這個工作首先是高斯開創的,他的學生黎曼(Georg Friedrich Bernhard Riemann,1826~1866)發展了它,後來使這一理論臻於完善的,主要是克裡斯多夫(Bruno Christoffel),李奇-卡拉斯特羅(Ricci-Curastro)和李微-西威塔(Tullio Levi-Civita)。這些卓越的數學家闡明,度規結構可以告訴我們空間的情況,特別是它是平直的(歐氏的)還是彎曲的(非歐氏的)。

當這些發現剛剛被得出的時候,它們僅僅是使一個小圈子裡的數學家從學術上感到興趣的東西。直到愛因斯坦的工作問世以後,人們才廣泛地認識到這些智慧之果所具有的深刻物理意義。除此之外,也只是由於愛因斯坦和他後繼者的工作,時間才同樣被納入幾何之中。如我們前面提到過的,閔可夫斯基關於狹義相對論的研究表明,為了數學物理上的目的,可以把時間作為像另一維空間那樣處理。這樣一來,不僅可以談論平直的和彎曲的空間,而且可以談論平直的和彎曲的時空。

剛到蘇黎世的時候,愛因斯坦並不知道黎曼的工作,以及這件工作對於他本人正在思考的問題的重要意義。但是當他跟格羅斯曼討論引力問題的時候,格羅斯曼告訴他說,他要尋找的東西是一種時空,它具有所謂的黎曼幾何結構,這種結構完全不同於狹義相對論的歐幾里得性質。

時空的關鍵特點是,即使它在大尺度上彎曲,在小尺度上也可以看做是平直的,正像一個人站在板球場上,會覺得地球看上去很平坦一樣。這樣一來,對於描述發生在時空局部區域的事件,狹義相對論和洛倫茲變換仍然可以成立。但是當這個區域擴展到時空曲率變得顯著的時候,情況就不再是這樣的了。這就像是,板球場在板球隊員看來是平坦的,而它所在的那塊大陸,在一個宇航員看來卻是彎曲的。球面的半徑越大,它的曲率越小,而且在任何一點的周圍,看來是局部平坦的區域也就越大。

從歐氏幾何轉變為黎曼幾何,這是使愛因斯坦得出他的後牛頓引力表示式的關鍵。起初他還得到了格羅斯曼的合作。1914年愛因斯坦遷居柏林,在那裡他最後完成了廣義相對論,他的這一論文題目是「引力的場方程」,於1915年11月25日提交給普魯士科學院。

廣義相對論

時空彎曲的程度,是由宇宙中物質的分佈所決定的:一個區域內的物質密度越大,時空的曲率也就越大。這樣太陽附近的時空就要比地球附近彎曲得厲害,因為太陽的質量要大得多。廣義相對論的宇宙中,引力已不再像以前我們理解的那樣是一種力,它已經被轉化到時空的幾何(曲率)中去了。用愛因斯坦的新觀點來看,可以說,引力產生於從狹義相對論的平直空間到廣義相對論的彎曲空間的轉換之中。

這樣,我們對一些日常事件的看法,例如像對蘋果落地這樣的事件,就從根本上改變了。與其把引力想像成為某種神秘的力,經過空間作用在一段距離上,倒不如設想,像地球這樣的大質量物體,使空間和時間發生了畸變。為了對這個說法有一個直觀的瞭解,一個簡單的辦法,是把時空想像成一張平展的橡膠軟墊。大質量的物體放上去,會使橡膠墊發生局部變形,變形的程度決定於物體的質量。太陽在我們太陽系中,質量遠大於其他任何行星,所以它使時空畸變得最厲害。行星可以用大小不等的球來代表,這些球在橡膠墊上圍繞太陽滾動,球滾動的路徑也就是行星的軌道,它們都位於太陽附近的深「阱」之中。從樹上掉下來的蘋果,不是被一個力拉向地球,而只不過是滾進地球所造成的局部時空的「阱」裡面罷了。

物體在彎曲時空中的運動規律,一般是不同於平直時空中的規律的。一個不受引力作用的物體,在三維空間中是做勻速直線運動的。而在有引力的情況下,新的規律則是物體沿「測地線」運動。測地線基本上就是在彎曲的或平直的時空中連接任意兩點的最短的路線,只要這兩點充分接近(圖5)。在速度非常小、物質密度也非常低的情況下,測地線運動就退化成牛頓描述的運動。顯然,廣義相對論的這種「退化」一定會發生,因為牛頓物理學所作的預言,在它所適用的範圍內是十分成功的,這我們在上一章中已經講到過。然而,對於牛頓無法回答的一些問題,愛因斯坦卻可以用測地線運動來解釋。

圖5 測地線規定了廣義相對論彎曲時空(S)中的運動路徑。如果A和B是S中測地線g上足夠接近的兩點。則A和B質檢所有其他的連線(l和l')都比測地線長。在廣義相對論中,地球圍繞太陽的橢圓軌道被解釋為,由於太陽的質量所造成的彎曲時空中的測地線運動。[錄自W·侖德勒(W.Rindeier)《相對論精義》第106頁。]

第一個例子是有關水星——它是離太陽最近的行星——軌道的一個很小但很重要的細節。雖然愛因斯坦在推導相對論的時候,幾乎沒有考慮到這個問題,但它卻成了對他的新理論的一次輝煌驗證。按照牛頓力學,一個單獨繞太陽運轉的行星,它的軌道應當是一個精確的閉合橢圓,並且軌道的近日點也是固定的(近日點是行星軌道上離太陽最近的一點)。但是水星軌道的問題是,它的近日點不是固定的。其他行星的引力,以及太陽系裡小行星帶的引力,加在一起使水星軌道受到一個很小的附加影響,它使得軌道產生進動,亦即近日點隨著時間逐漸「前移」,在300萬年內移動一周(圖6)。但是,除了所有已知的引力影響外,還有一個完全解釋不了的附加進動——所以稱為「異常進動」——根據天文學家們的觀測,它僅僅是每世紀43弧秒。在愛因斯坦以前,這個異常進動被認為是由一顆未被發現的行星引起的。但是愛因斯坦用廣義相對論產生的時空曲率,算出了這個附加的進動值,正好是每世紀43弧秒。近來,其他一些行星的這種近日點「異常」進動也被測量出來。在觀測誤差範圍之內,它們的值也同樣與廣義相對論算出的值相吻合。

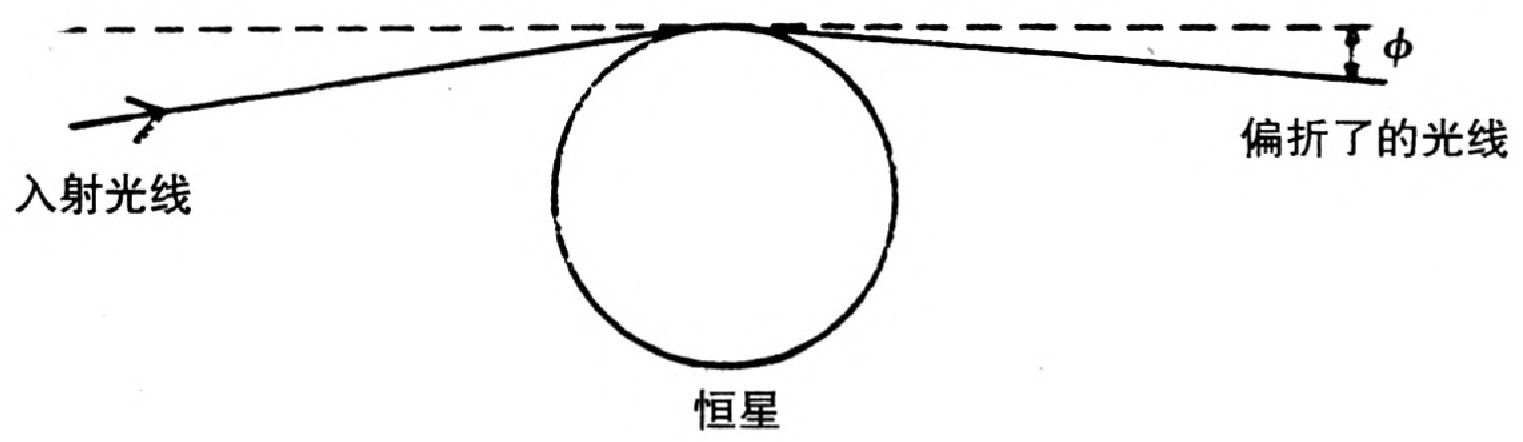

愛因斯坦馬上算出來的第二個結果,是他在完成廣義相對論之前就曾預期的一個效應。這就是光的軌跡被物質所彎曲。從狹義相對論以及它的基本原理之一——即光速對所有觀測者都相同,不論他們的速度如何——可以得出一個推論,這就是能量和質量等效。這樣一來,一束光的能量就對應著一定的質量,也就可以受到其他物質的引力作用。因此,在一個大質量天體的附近,例如在一顆恆星的附近,光線就會發生彎曲(圖7)。以前,愛因斯坦也計算過遙遠的星光在太陽附近發生的偏折角度,但當時他根據的是某種狹義相對論和廣義相對論的混合方法,其中時空仍然假設是平直的。現在他把這重新計算了一遍,但是應用了時空的曲率。他發現新的結果正好是原來結果的兩倍。現在光線必須沿著彎曲時空中的測地線傳播了。

圖6 行星繞日運行時近日點的進動。[錄自W·侖德勒(W.Rindeier)《相對論精義》第145頁。]

英國的愛丁頓幫助驗證了愛因斯坦理論的第二個預言。當愛丁頓從中立國荷蘭的德西特那裡第一次聽到愛因斯坦在柏林的工作後,他不顧當時英國和德國已經處於交戰狀態,就為驗證這一理論做出了自己的貢獻。他是教友派的信徒,這個教派從道義上反對戰爭,因而他被准許免服兵役,條件是繼續從事他的科學研究,特別是準備監測一次即將到來的日食。1919年的這次日食,能夠觀測到星光從太陽近旁經過,因而可以測定光線是否發生了彎曲。通常情況下,太陽光的強烈照射使我們看不到星光。然而,從幾內亞灣的普林西比島回來以後——在那裡可以對日食作最好的記錄,除非是遇到壞天氣——愛丁頓在皇家天文學會的一次聚餐會上,模仿奧瑪·哈央姆的詩體,即席朗誦道:

圖7 入射光線掠過一個恆星邊緣時會發生偏折,總的偏轉角度2 (對於太陽來說,

(對於太陽來說, 的值是1〞75,這是通過比較日全食的恆星位置和它們已知的位置而得到的,最近根據與太陽大致在一條線上的類星體的觀測,也得到了同樣的值)。[錄自W·侖德勒(W.Rindeier)《相對論精義》第147頁。]

的值是1〞75,這是通過比較日全食的恆星位置和它們已知的位置而得到的,最近根據與太陽大致在一條線上的類星體的觀測,也得到了同樣的值)。[錄自W·侖德勒(W.Rindeier)《相對論精義》第147頁。]

噢,把我們的測量留給智者去評判吧,

但至少有一件事已經搞清——光是有質量的;

儘管其餘的事還在爭論,

有一件事已毫無疑問——

光線靠近太陽的時候,並不是直線前進!

在他晚年的時候,愛丁頓把這個對於廣義相對論的驗證,看做是他一生中最偉大的時刻。他的這個觀測,也使愛因斯坦一下子在國際上贏得了聲望。

近些年來的對於廣義相對論的驗證,是對「雙脈衝星」進行的研究。雙脈衝星被認為是靠得非常近的一對老年星的核,它們都已坍縮得很小。叫它們脈衝星,是因為它們發射出很規則的射電波脈衝。這一對星互相圍繞對方作極高速的轉動,這樣就必須用廣義相對論來描述,而不能用牛頓力學。它們的「近星點」的進動,要比水星和其他行星大得多。時空曲率的擾動,也已經用愛因斯坦的方程計算出來,由此可以預言,會有引力輻射從這對星發出,因而它們的軌道就會越來越小。此外,遙遠的「類星體」——宇宙中最亮的天體——發射出的電磁輻射,有時候會受到一種引力透鏡的作用,這種作用是由位於類星體和我們之間的某些星系引起的:每一個星系的引力場就像一種特殊的透鏡,結果在我們地球上的望遠鏡看來,就產生了多重像,也就是原來的一個類星體變成為好幾個。

總的說來,廣義相對論要求從根本上更新時間和空間的概念,這個要求不是出於人為的意圖,而是出於實際需要。這種更新了的時間和空間的概念,在數學上被具體化為單一的時空結構。這一時空結構決定於物質的分佈,引力本身也不再明顯地存在。無論如何,這是一種處理引力問題的方法。為了使讀者不至於對此感到過於枯燥,我們想在此引用相對論專家威廉斯(W.Williams)教授1924年寫的一首詩,它是模仿路易斯·卡洛斯《海象和木匠》的詩體而作的,詩的題目叫做《愛因斯坦和愛丁頓》,它包括下面的詩句:

「是時候了」,愛丁頓說道,

「我們有很多事情要談及,

像立方體、鐘錶和米尺,

以及為什麼擺錘會擺動,

空間在多大程度上偏離鉛直,

還有,時間是不是具有雙翅。」

「你說時間變扭了,

甚至光線也被彎曲;

我想給我的印象是,

如果它是你的原意:

郵遞員今天送來的信件,

明天它就要被寄到郵局。」

「這最短的線」,愛因斯坦答道,

「不再是那條直直的線,

它繞著自己彎來拐去,

好像一個『8』字。

而且,如果你走得太快,

你將會到達得太遲。」

「復活節是在聖誕節期間,

非常遙遠就是近了,

二加二也大於四,

還有,過了那裡就是這裡。」

「你也許是對的」,愛丁頓說,

「但是它看來的確有些稀奇。」

引力時間膨脹

時間在時空中是如何流逝的呢?到1911年的時候,愛因斯坦就已經認識到,引力場越強,鍾也就會走得越慢:鍾離一個大質量天體例如太陽(或是一個超密天體比如黑洞,這樣的效應更強)越近,比起另一個放置得很遠的鍾來,它就走得越慢。這個結論是由整個廣義相對論得出的,稱為引力時間膨脹,它不同於我們在狹義相對論中遇到過的時間膨脹效應。

這就給出了對愛因斯坦的廣義相對論的第三個檢驗。一個原子可以被當做一隻非常簡單的鍾——它裡面的電子以極其準確的頻率繞著原子核旋轉,原子鐘就是利用了這一自然現象。這就為科學家們提供了一個極妙的機會,通過一次實驗就可以確定,全宇宙中是不是有一個「普適時間」。然而,並不需要把原子鐘送到太空中去,讓它作高速運動,也不需要把它放到太陽的巨大引力場附近,去驗證相對論——它們已經處在實驗位置上了。按照愛因斯坦的預言,太陽上的原子(更正確地說,是離子,即帶電荷的原子)中的電子,它們的振蕩頻率比起地球上的要稍微慢一些。振蕩頻率的變慢,可以在離子的輻射中顯示出來,也就是輻射的波長會變長一些。這確實已經在實驗中得到了驗證。雖然這個效應對於太陽來說很小,但是對於白矮星來說,就變得很顯著。白矮星的質量和太陽差不多,但是半徑卻小很多,因此它表面處的引力場比太陽要強許多倍。人們已經在地球上接收到從白矮星的離子發出的光,由於引力場的這個效應,光輻射已經明顯地紅化。我們把這稱為引力「紅移」。

與此類似,甚至於對地球上不同的地點,這個效應都可以被探測到,雖然它很微小。例如,放在美國國家標準局的一隻原子鐘(它位於科羅拉多的布爾德,離海平面1650米處),比起放在英國皇家格林尼治天文台的另一隻同樣的原子鐘(其海拔僅為25米),前者每一年比後者要快5微秒(即五個百萬分之一秒)。這是因為離地球中心越近,引力場也就越強。美國馬裡蘭大學的阿雷(Carroll Alley)所做的實驗,直接地顯示了引力時間膨脹。他在1975年冬天所做的一系列實驗中,用了兩組原子鐘。在一次實驗中,他把一組鍾留在地面上,另一組放上飛機,並讓飛機在切薩皮克灣上空9000米高度處飛行。運動引起的狹義相對論效應在實驗結果中被扣除了,這就是我們前面提到過的有關雙生子佯謬的效應。結果發現,飛機上的時間每小時比地面上要快幾個十億分之一秒,這和廣義相對論的預測完全相符。

我們也可以想像在引力場中的雙生子佯謬,它類似於狹義相對論的情況。如果雙生子之一跑到非常緻密的天體(例如白矮星或者中子星)上去生活,他的兄弟仍然舒適地呆在地球上,則隨著時間的推移,前者的年齡增長會比後者要慢許多。注意這裡也是直截了當地假定了年齡是增長的。相對論既然對時間的兩個方向不加區別,因而也可以同樣認為,留在地球上的那一個更快地變得年輕。跟以前談過的一樣,年齡增長的現象,是與單向、不可逆轉的時間有關的,愛因斯坦的理論對此並沒有給出解釋。

宇宙學和時間

我們對於時間本質的認識,總是和我們對宇宙結構的認識密切相關的。按照哲學家玻普耳(Karl Popper)的說法,宇宙學的問題,是一個任何有思考能力的人都會感興趣的問題。宇宙的大尺度結構,也就是星系層次以上的結構,應該用愛因斯坦的廣義相對論給予適當的描述。這是因為,在這樣的尺度上距離變得如此之巨大,使得牛頓的引力理論不能再適用了。雖然宇宙中的物質平均密度極其低,時空的平均曲率也非常小,但是由於距離非常大,許許多多小的局部曲率總起來就產生了非常可觀的影響。愛因斯坦的廣義相對論方程,第一次讓物理學家們能夠系統地研究這個世界的真實面貌,並且冷靜地以科學的方式思考宇宙的起源問題。

觀測天文學日益積累的觀測資料,使我們得以運用它們去對照驗證廣義相對論的宇宙學模型。然而,我們在宇宙中佔據的是一個無足輕重的位置。我們的太陽是一個典型的中年星(它的年齡大約是46億年),質量平常,位於離銀河系中心30000光年處。銀河系像一隻巨大的漩渦狀圓盤,90%的物質形成大約2000億顆恆星,聚集在它的幾條旋臂上,其他的物質則為氣體或塵埃。

我們的太陽系處在一條主旋臂的一個小分叉上。由於我們所處的位置已經被限定,並且探測宇宙其餘部分的手段也相對薄弱,這使得可用的有關宇宙的天文觀測數據極其有限。但這種資料的缺乏卻給宇宙學家提供了更為自由的天地。有些科學家打趣說,宇宙學還不如算命。確實,宇宙給我們提供了一個巨大無比的實驗室,但這是一個與眾不同的實驗室。通常的實驗方法,是要能夠系統地控制實驗現象,這樣才可能鑒別出潛在於大自然中的規律性。但是,天文學家的實驗室卻不受人的控制。我們只能根據天外飛來的信息,去推測天上究竟是怎麼一回事。

時間和宇宙的創生

雖然有這些困難,我們還是已經相當有把握地瞭解了一些宇宙的重要特徵。在這中間,哈勃(Edwin Hubble)1929年的發現,即宇宙不是靜態的,而是隨著時間在膨脹,確實使宇宙學開始成為一門受到尊重的科學。然而,宇宙究竟是注定要永遠膨脹下去(開放的宇宙),還是由於所有宇宙物質之間的引力作用的影響足以使宇宙停止膨脹,然後收縮,最後導致「大坍縮」的發生(閉合的宇宙),這還需要繼續研究,才可以得到一個肯定的回答。引力,意味著一個不會靜止不動的宇宙——即使宇宙中的所有物質在開始的時候都處於靜止狀態,引力也會毫不留情地將它們聚在一起。現在的問題是,我們仍然不清楚宇宙中到底有多少物質,而這正是確定宇宙是會無止境地膨脹下去,還是會坍縮回去的關鍵因素。在寫這本書的時候,觀測數據仍然還沒有精確到足以告訴我們,宇宙未來的命運到底會是怎麼樣。

如果宇宙是在膨脹,是否這就意味著時間有一個開始?我們可以在不同的觀測資料的基礎上,估計一下宇宙的最低年齡。例如,從核合成所產生的重元素的丰度,也就是氫原子核聚變而成的重核的豐富度——如我們所知,重元素是生命存在之必需——我們可以得出結論說,宇宙的年齡至少是100億年。就這本身而言,它並不意味著宇宙必須有一個開始。

然而,20世紀50年代中期對宇宙膨脹速率的測量表示,宇宙的年齡比地球還要年輕35億年。這就使得在50年代之中和60年代早期,宇宙學家們中間,越來越多的人支持一種叫做「穩恆態」的宇宙模型。這個模型是由宇宙學家邦迪(He rm an n Bon di),戈德(Tho mas Gold)和霍伊爾(Fre d Hoyle)提出來的,它認為宇宙中的物質不斷地在創生,從而使得宇宙膨脹時,它在空間和時間上的性質保持不變。

穩恆態理論一個直接的困難是,這樣的物質創生在廣義相對論中完全得不到解釋。但是決定性的檢驗——像對所有理論模型那樣——必須要與天文觀測相對照。1965年,彭齊亞斯(Arno Penzias)和威爾遜(Robert Wilson)偶然地發現了瀰漫全天空的微波背景輻射,他們為此獲得了1978年度的諾貝爾物理學獎。他們在實驗中發現有一種外來的微波噪聲,於是他們非常仔細地設法消除這種噪聲,包括趕走了一對在實驗用的角狀天線上築巢的鴿子。儘管作了這些努力,噪聲還是沒有被完全消除。對這種外來噪聲的性質詳細加以研究之後,他們不得不得出結論說,它是一種來自銀河系之外的熱電磁輻射,從天空所有方向均勻地接收過來,它的有效溫度是絕對溫度3度。這種外來熱輻射只能解釋為宇宙演化極早期的遺跡,宇宙在那個時候比今天熱得多,密度也大得多。這個遺跡也就是宇宙誕生的回聲。

早在1948年,阿爾弗(Ralph Alpher)和赫爾曼(Rob-ert Herman)就已經預言了這個無處不在的背景輻射的存在,他們根據的是俄國物理學家弗裡德曼(Alexander Friedmann)的學生伽莫夫提出的一個模型。伽莫夫用愛因斯坦方程研究了宇宙在非常早期的狀態。從這一研究中他得出結論說,宇宙在那個時候應當是非常緻密的,而且極端地熱。宇宙開始是一團火球,它發出的輻射隨著宇宙的膨脹而冷下來,這就是彭齊亞斯和威爾遜無意中發現的宇宙背景輻射。

阿爾弗的這篇博士論文的要義,是描述出現在原初宇宙的「渾湯」中的基本粒子,如何從氫經過質子和中子的核聚變而演化成為氦。它於是成為「大爆炸」理論的經典文獻。這篇論文是在1948年4月愚人節那天,發表在美國《物理學評論》雜誌上的。引人注目的還不僅僅是它的主題和發表的日期:阿爾弗的博士生導師伽莫夫說服了核物理學家貝特(Hans Be-the),把他的名字也添了上去,這樣三個名字的諧音正好是頭三個希臘字母:阿爾法、貝他、伽馬。在他的《宇宙的誕生》一書裡,伽莫夫寫道:「從希臘字母的順序講,如果文章只署名阿爾弗和伽莫夫,這是不公正的,所以貝特博士的名字也在文稿付印時加了上去。貝特博士在收到文稿的複印件時並沒有反對……但是後來有一個傳說,說是當阿爾法、貝他、伽馬理論暫時遇到麻煩時,貝特博士曾認真地考慮過把他的名字改為扎查瑞斯(Zacharias)。」

很多年以前,在一篇1917年呈交給柏林科學院、題目為「廣義相對論的宇宙觀」的論文,愛因斯坦也隱約地察覺到這樣一個宇宙史話,其中時間有一個開端,或許還有一個終結。儘管他在發展廣義相對論理論時表現出了深刻的洞察力,他還是無法接受這個史話的「創世紀」和「啟示錄」:「大爆炸」和(可能的)「大坍縮」。他本來完全可以預言哈勃關於宇宙膨脹的發現,但是他被當時流行的宇宙觀念(靜止且與時間無關)所蒙蔽了。所以,他讓他的理論屈從於傳統之見,引入了一個新的自然常數——宇宙學常數——這真可謂是削足適履。一個動力學的宇宙學模型的可能性,大概是愛因斯坦本來可以作而沒有作的最偉大的預言了。霍金把它稱為「理論物理學所錯過的重大機會之一」。後來,愛因斯坦終於放棄了這個額外的常數;伽奠夫寫道,愛因斯坦覺得這個常數是他一生中最大的失誤。

相對論關於宇宙的誕生和死亡的全部含義,由其他人的工作得到了發揮,其中著名的是弗裡德曼、德西特和比利時宇宙學家兼教士勒梅特(Georges Lematre)。弗裡德曼本人第一個把廣義相對論作為一個自成體系的理論接受下來,並且把它用於宇宙而且得到了一些結果。事實上,利用廣義相對論,弗裡德曼在哈勃的研究好幾年以前,就已經預言了一個膨脹的宇宙。弗裡德曼的宇宙學模型意味著,如果在過去某個時刻宇宙中的物質密度是無窮大,則那時候的時空曲率也應當是無窮大。宇宙必定是從這種無法描述的緻密狀態中,以某種大爆炸的形式顯現出來;在此之前簡直是什麼都沒有——沒有時間,沒有空間,沒有物質。

這樣,在大爆炸之前物理定律便失去了意義,時間本身也停滯了。按照霍金的看法,在廣義相對論中,「時間僅僅是一種標誌宇宙事件的坐標。在時空流形之外,它便不再具有任何意義。」「問到宇宙在開始之前是什麼樣子,就像問到地球上北緯91°的一個點一樣;它恰恰沒有定義。與其講宇宙的創生以及可能走向的末日,倒不如說:『宇宙就是這樣存在。'」

大爆炸和大坍縮在很多方面令人討厭。它們是數學家們熟知的「奇點」的形象比喻——奇點就是體積為零、質量無窮大的時空點。相對論理論所依據的整個數學體系,在無窮大的物質密度條件下變得完全失去意義,這表明,這一理論在奇點面前不再有效。說廣義相對論是時空引力的終極理論,是有一個嚴重的弱點的——這就是,這個理論的適用性到奇點為止。正如華盛頓大學的威爾(Clifford Will)所指出的:「認為時空奇點會存在,在那裡廣義相對論和其他所有物理規律都失效,是非常令人困擾的。如果物理學家不能從某些給定的初始數據而預言未來,他們就會覺得非常不舒服。而奇點恰恰是這種情況,因為從奇點出現的物理學是不受任何約束的。」

相對論過去是、現在還是充滿生機。霍金和彭羅斯在1965~1970年所做的開創性工作表明,如果宇宙的行為由廣義相對論的方程所決定,在過去的某一時刻,就必定有一個上面描述過的大爆炸奇點。因為物理學在奇點完全不可能給出任何描述——這是由於數學在奇點整個瓦解——這說明,我們實在不能夠希望用廣義相對論去處理空間和時間的誕生。然而,按照牛津大學的數學家、第一個從事奇點研究的彭羅斯的說法,這遠不是意味著我們必須把廣義相對論整個地拋棄。「某些人說,奇點向你表示,廣義相對論是錯誤的。但是廣義相對論的力量正是在於,它可以告訴你它本身的局限性。」彭羅斯和其他人一道,致力於把廣義相對論的這一短處轉化為長處,我們在第五章會看到他們是如何做的。

黑洞,宇宙監察和時間彎曲

引力的吸引使所有的物質受到拉力,這就使得時間會有一個終端,正像大爆炸的奇點被認為是時間的開始一樣。對於質量足夠大的恆星,引力可以超過其他使物質相互分離的力,而最終不留情地導致坍縮。引力場然後可能會變得如此之強,使得光都不能夠逃逸,並且時間膨脹也會達到這樣一個極端,使得時間看上去像停滯了一樣。這樣的超密天體的極限就稱為「黑洞」,它是根據所謂的「事件視界」而定義的。事件視界不是一個物理的表面,而是代表任何被拉進去的物體都不能夠再出來的地方。

美國理論物理學家惠勒(John Wheeler)1967年在紐約的一次學術會議期間創造了「黑洞」這個詞來描述這樣的單向行為。但是黑洞的概念早在18世紀,在一個名叫米歇爾(John Mitchell)的天文愛好者的作品中就可以找到。他根據當時流行的光的微粒說進行推理,認為光應該被引力所吸引。現在許多天文學家認為,黑洞存在於類星體和其他大的星系的核心部分。在某些有X射線輻射的雙星系統中,據說也探測到了恆星質量的黑洞的存在,這是目前有關黑洞的最好的觀測證據,雖然還沒有一個黑洞被確鑿地證認出來。畢竟黑洞是不能直接看到的,只能通過它對於其他物體的引力作用而間接地探測到。一個黑洞的事件視界從外表上看來並沒有任何顯著之處。一個倒霉的宇航員,也許會隨著其他什麼東西一起被吸進黑洞,然而他卻看不到有任何特殊的事情發生;特別是,他自己的表仍然像往常一樣地「滴答」走時。但是,一旦進入到事件視界以內,任何東西都不能夠再逃逸出去(如果我們忽略量子力學效應的話)。並且這無法停止的引力會繼續它的作用,把這個毫無覺察的宇航員拉向他自己的「局部大坍縮」點,也就是愛因斯坦方程的另一個討厭的奇點,他頭部和腿部的引力差異會把他整個人撕裂。

假定我們的太空人達姆,在事件視界外邊與他的孿生兄弟迪姆分別,然後,比如說在他自己的表指向一點鐘的時候,進入視界。進入視界之前,當這性命攸關的時刻迫近時,達姆每隔一秒鐘給迪姆發出一個信號。達姆離視界越近,迪姆接收到的兩個信號之間的間隔就變得越長,當達姆到達視界時,這個間隔就變成無窮大。然後,從理論上講,迪姆會目睹達姆在視界處永遠停滯不前;達姆的表在迪姆看來決不會真正指到一點零分零秒,因為時間被引力無限地膨脹了:時間看上去已經停滯。達姆發出的光信號的強度,在迪姆看來也越來越弱而且越變越紅,因為光波的波長在強大的引力的作用下被拉長了。這樣,達姆就從迪姆的視野中消失而進入黑洞。值得注意的是,對外部觀察者來說,位於黑洞中心的奇點,由於事件視界而被掩蓋了,這個視界阻止任何光線從黑洞內部逃逸出來。

奇點就是空間和時間的盡頭。廣義相對論方程中還有這樣的解:太空人可以掉到黑洞裡面,避開奇點而穿過一條小通道,再從一個「白洞」跑出來。「白洞」就是黑洞的時間倒轉。這個特徵是由於廣義相對論是時間對稱的理論:「白洞可能存在於另外一個宇宙,也可能存在於我們宇宙的另外一個部分。在後面這種情況下,可以利用黑洞到遙遠的星系去旅行。如果星系際旅行具有現實可能性的話,我們確實需要某種像黑洞那樣的東西,」霍金這樣說過。然而對太空人說來不幸的是,「像宇宙飛船飛臨這樣的最小的擾動,也會把黑洞和白洞之間的通道擠斷。」白洞所描述的情形,在時間上正好跟黑洞相反,奇點的密度無窮大的物質會通過爆炸而出現,同時發出炫目的光輻射——就像在一個局部尺度上發生的大爆炸一樣。隨後,奇點會裸現出來,暴露在光天化日之下。物理學家們通常覺得白洞是不現實的,會導致經不起推敲的、像霍金描述的那樣的物理後果。為了處理白洞,彭羅斯引進了「宇宙監察」假說,這是一個沒有理論根據的硬性規定,它一開始就禁止裸露的奇點在宇宙中出現。按照這一規定,所有的奇點都應當被事件視界所覆蓋。這其實是為了排除時間對稱可逆理論中令人討厭的現象,而做出的人為假定的又一個例子。

人擇原理

有助於我們仍然在黑暗中摸索的宇宙學,一個饒有興趣的看法是「人擇原理」。它使我們注意到這樣一個事實,即我們的存在本身,在相當大的程度上決定了我們所看到的宇宙的特點。為什麼宇宙是如此浩瀚,而生命卻是如此罕見?我們所看到的宇宙,它的尺度確實十分巨大,大約有130億光年。由於它的膨脹,這意味著它的年齡也應該差不多是130億年。而另一方面,生命決定於與氫一起存在的另外一些元素,最主要的是碳、氧、氮和磷。它們不會在原初大爆炸時就已經生成,大爆炸過程中只可能生成一定數量的氫和氦原子核。重元素的生成必須要等到星系和恆星形成時期,恆星的內部像巨大的熔爐,可以使輕元素聚合在一起而引起核合成。在此以後,還需要有長達幾十億年的加熱,才能夠最終生成這些重元素。因此,為了人類今天的存在,從宇宙創生以來至少要經過如此長的時間。正像巴羅(John Barrow)寫道的:「發現宇宙尺度如此巨大是不足為怪的,因為我們不可能生活在一個比它小很多的世界……這是一種認真的想法:即整個也許是無限的宇宙結構,和地球這樣的行星上的生命演化之必需條件,居然是如此密切相關的。」

1973年卡特(Brandon Carter)第一次提出「弱人擇原理」,它只不過是說,生命(我們自己)的存在也許確定了我們看到的宇宙的某些性質。它其實是沿循了惠特羅(Gerald Whitrow)1955年的開創性工作,惠特羅當時根據三維數學物理學的許多特點論證道,我們生活在一個三維空間,是和我們作為能處理信息的理性觀察者有關的。惠特羅然後把一個非常大的宇宙這個需要和生命所需要的條件聯繫起來。這一原理引起諸多爭論,因為這些年來有人提出了另一些更加富於推測性的看法。比如,「強人擇原理」認為,宇宙必須是能夠容許生命得以存在;而「最後人擇原理」則補充強調,一旦生命存在於宇宙,它就決不會滅絕。這兩種說法初看上去更像形而上學而不像科學,比起科學家使用的說法來,它們與宇宙目的論有著更多的共同點。宇宙目的論認為宇宙具有某種目的,從而被神學家所偏愛。

時間旅行

廣義相對論還有另外一個使人極感興趣的推論:名副其實的時間旅行。像我們在雙生子佯謬中所看到的,在一個非常有限的意義上,狹義相對論和廣義相對論的時間膨脹,都允許一個觀測者相對另一個觀測者作「時間旅行」。然而,事件的時間順序對所有的觀測者都是相同的,即使他們不能接受一個普遍適用的「現在」:在任何運動狀態之下,沒有一個觀測者會看到,光會在從恆星發出來之前到達地球。

但是,著名的哲學家哥德爾(Kurt Godel)1949年曾表明,按照愛因斯坦的廣義相對論,旅行回到過去的微妙技巧是可行的。他發現了一個滿足愛因斯坦方程的轉動宇宙模型,其中返回到歷史中去的旅行是可以容許的。但這裡暗含著一些使人不安的結果。如哥德爾所說:「這種情形包含著某種荒謬,因為它容許一個人返回到他曾呆過的一些地方的過去。他會在這些地方發現一個人,此人正是過去某個時候的他自己。這樣他就可以對這個人做某件事,而此事在他的記憶中從沒有發生過。」假使時間旅行是可能的,它的確會造成一些荒誕的結果。例如像哥德爾想像的最聳人聽聞的故事——新生兒自謀殺。如果這樣的事能夠實現,那麼這個人就不會活到能幹這件事。這是稱作「反證法」的一種邏輯論證的一個極好的例子。

哥德爾發現的模型和我們所生活的宇宙並沒有任何相似之處,所以我們盡可以把它只作為愛因斯坦方程的一個沒有物理意義的解,而棄之不顧。看起來,根據「反證法」,時間旅行必須在我們的宇宙中被排除掉。正像牛津大學的天文學家雷西(Cedric Lacey)所說:「時間旅行在任何合理的宇宙學模型中都是不容許的(但是我猜想這正是『合理』的定義!)。」

另一方面,宇宙學家們發現時空景觀中有一個奇異性質,他們把它叫做「蚯蚓洞」。蚯蚓洞的說法是惠勒首先提出來的,它也是愛因斯坦方程的一個解,它連接著一個宇宙的相隔很遠的不同部分,或者甚至於把分離開的宇宙也連接起來(圖8)。

圖8 兩種可能的時空中的蚯蚓洞。在經典(牛頓或愛因斯坦)的情況下(a),蚯蚓洞在一個旅行者能夠穿過之前就被擠斷了。在量子情況下(b),坍縮是可能避免的,這就會容許新生兒自謀殺以及其他諸多事件的發生。

一個旅行者掉進一個適當的蚯蚓洞後,就可能回到他的「過去」的某個位置。但是,牛頓力學或者愛因斯坦力學中所描述的物質,不可能支撐蚯蚓洞存在這麼長的時間,以使得這個無畏的旅行者回到過去——他會在這個過程中不知不覺地被擠壓得粉碎。然而,值得注意的是,最近有三個宇宙學家,莫裡斯(Michael Morris)、托恩(Kip Thorne)和尤瑟福(Ulvi Yurtsever),從理論上提出了一個看法,認為如果考慮了物質的量子性質,蚯蚓洞的坍塌就可以避免,因而新生兒自謀殺及其他許多類似的事情就依然存在可能性。他們的工作是由於受到一本科學幻想小說《門路》的啟迪,在這本書裡,作者薩甘(Carl Sagan)描述了一種古代文明人類建造的蚯蚓洞,它能夠用以實現超高速的時間旅行。然而一定會有人問道,在這推論的中間什麼地方,是不是「漏掉了某種使得物理學保持一致性、並且防止我們作時間倒退旅行的基本限制」。