科學!時間老人的真正女兒!

——坡(Edgar Allan Poe)

《致科學》

伊薩克·牛頓於1642年聖誕日出生在林肯郡烏斯索普的一個小莊園裡。因為過於早產,他成活的可能性極小;他的媽媽漢娜說,他簡直可以放進一個1夸脫的罐子裡。可是在他以84歲之高齡去世時,大街上舉行了遊行盛典,舉辦了露天表演,詩人為他寫詩,雕刻家為他雕像,讚頌他的生平。伏爾泰(Voltaire)曾寫道:「他像一個國王那樣被安葬了,一個為其臣民做過大好事的國王。」

牛頓瞭解運動的意義,從行星繞日的軌道到箭矢射中目標的徑跡,他都搞通了。在大瘟疫盛行的時日,他發展了包括時間在內的,對宇宙的第一個主要的數學描述,其中融合了哥白尼(Copernicus)、開普勒(Kepler)的天文學思想和伽利略(Galileo)的新運動理論。許多人把1666年稱為他的奇跡年,正是因為他在這一年中在數學、光學和天體力學各方面邁出了巨大步伐。其實1665年也同樣是奇跡年。在他50年後的一篇記述中,牛頓描述他自己的成就時寫道:「所有這些都是在1665~1666年大瘟疫的兩年間取得的。因為那些日子我正年輕力壯,富於創造,以後就再也沒有像那時那樣專心致志於數學和哲學了。」

毫無疑問,牛頓對於數學和物理學的貢獻是無與倫比的,它們開闢了一條分析物理世界的全新途徑。他通過主宰天空和地球的定律而揭示了自然界的統一性。他一生的成就,被古體詩大詩人坡普(Alexander Pope)在西敏斯特大教堂著名的牛頓墓誌銘上,簡潔地概括為:

大自然

和它的規律深藏在黑夜裡。

上帝說,

讓牛頓出世吧!

於是一切就都在光明之中。

1686年4月28日牛頓將《原理》的第一冊提交給皇家學會,這是物理科學的轉折點。有些人認為《原理》一書是有史以來最偉大的科學著作,是科學文獻皇冠上的一顆寶石。另一些人把它比作高聳於周圍一群搖搖欲墜的臨時建築之中的一座大廈。牛頓也認為這書是自己所有著作中最高的成就。在其書第三冊的開始他自豪地寫道:「我現在就來說明世界體系的框架。」

時間在這個首次對運動的科學描述中肯定地出現,就像最早的鐘錶利用運動把時間的流逝轉換為容易測量的量,例如鐘擺在空間的擺動一樣。在他的《原理》中,牛頓提出了運動的三個定律,這三個定律改寫了關於運動的科學。他證明了地球上和天空中的物體都是被同一種力——引力——所支配,即使行星保持在一個軌道上,而像蘋果這樣的物體卻落向地面。這樣,他也同時解決了人類自太初以來一直大惑不解的一個問題——行星在太空的運動——這也正是守時和航海的關鍵問題。

為了把天空作為一個精確的時鐘或歷表,不僅需要有關太陽和恆星運動的信息,而且也需要有一套把這些資料編製成理論的方法。牛頓推導出天體運動的數學表達式,其精度是前所未有的。說起來也很妙,雖然牛頓對於天空的迷戀根源於神學,他的思想卻成為人類斬斷這種聯繫的鐵砧。恰恰正是天體的運動、它們的軌道和重複的循環,最終導致了人們把理解的重心從魔法、巫術和諸神轉移到科學和數學原理上去。正如羅素(Bertrand Russell)所寫的:「幾乎所有現代世界與古代世界之間的區別,都得歸功於在17世紀取得最輝煌成就的科學。」

時間的概念由人類對天文學的追求而出現的這一過程,鮮明地表現了科學思想的進化。古代的民族為了預期何時洪水發生,為了知道冬季的開始和第一個春日的到來,認識到了標誌時間流逝的重要性。我們今天用時鐘的指針在24小時的週期中掃過鐘面來量度時間,而他們靠的是太陽的升起下落、月亮的周月運動或者載運眾星的夜空從地平線的一方到另一方的轉動。因此幾乎所有的文化之中都有天文學的脈絡,也就不足為奇了。

生命是圍繞著維持生命所需要的能量而構成的,這種能量從太陽源源不斷地流向地球。這座天鐘的節奏對地球上的生命是如此之基本和重要,以至於幾乎每一個活著的生物身上都反映著這種節奏(我們將在第七章和附錄中再回到這個話題)。能量傾注到地球上的每一個角落,從太陽自東方升起之時一直到夕陽西下。這是一個由於地球繞著自己的軸轉動而引起的視運動,它可以用來守時——牛頓據說就能根據影子的位置來指出一天中的時間。

太陽的第二個視運動提供給我們一個季節變化的時間單位——年——它大約等於365.25天。因為地球繞日的軌道週期並不正好等於整的天數,所以每四年要多加一天,也就是閏年,來防止誤差的積累。太陽在天空中位置的季節性變化以及季節本身的出現,是由於地球在空間中的取向:它的自轉軸相對於它繞日的橢圓軌道平面是傾斜的。婆羅洲的部落利用觀測太陽高度的變化來觀察季節的更迭。在英國索爾茲伯裡平原上矗立著一個巨石群,這是一座巨石堆砌而成的廟宇,古人用其石柱相對於太陽的列向而測定季節。另外還有一些天體時鐘也曾被使用過。其中在古代計時中最重要的要算是月亮的週期了,每相隔大約29.5天,新月就在西方傍晚天空出現一次——這一運動週期近似等於我們的一個月。天上的星座也同樣關聯著季節的循環,有些星宿在夏季主宰著夜空,而另一些卻在冬季出現。

天文學在人類歷史上的起源要早於其他自然科學,它起源於史前時代,但最初記錄沒有被保留下來。在最古的文明中,占卜或占星術被用來解釋恆星和太陽的運動。例如中美洲的阿芝特克族就相信太陽必須由血和一顆跳動著的人心來滋養,否則就會消失。在那些黑暗的日子裡,科學與宗教之間沒有衝突:教士、術士或沙曼(shaman)總是多疑善防地守護著關於季節和曆法的知識。這些知識被當做是人世間神績的標記,教士們因此在社會中擁有崇高的地位,因為他們能夠預言未來,並取得了某些成功。天文學意味著凌駕於他人之上的權力。天文學通過季節指示人們,何時應當耕種,何時應當收穫或者遷移牧群。宗教和祭祀活動同樣也必須在特定的時節舉行,例如與月相相合的日子或冬夏至日。天文學也幫助指引行路人。難怪《聖經》中跟著一顆星而走到伯利恆的三個人被認為是智者。

曆法的興起使人類的活動能更精確地與季節配合,因而更加協調。曆法中所使用的三種週期——日,月,年——都是基於對人類生活具有最大的影響的天文週期。最早的曆法依賴於月亮,因為它不僅有升起下落,還在一個月的週期中改變著位相,從而便於描述季節。後來的曆法發展是根據太陽的週年循環。古代埃及人所使用的曆法,被認為是古代最先進的太陽曆之一。尼羅河的氾濫是古埃及人一年中最大的事件,而預言這一事件的關鍵是天文學,因為這一事件恰好與天空中最亮的星——天狼星(Sirius)——黎明前在東方地平線上出現相偶合。這一事件對古埃及人是如此重要,以至於他們把天狼星的升起稱為「一年的開啟」,他們的曆法就是圍繞這一事件而編製的。

許多古代曆法中使用基於新月之間大約30天平均週期的12個月,這樣的一年太短,需要延長。最初的埃及曆法就是用12個月,每月30天,這樣一年就只有360天。後來在每年的末尾加上了5天來使得「太陰月」與基於太陽的季節保持協調,從而和「一年的開啟」步調一致。

把從日出到下一次日出的一天劃分為24小時的辦法出自埃及人。他們用一個小時的間隔來標記從東方地平線升起的恆星或者星群,這樣恆星橫越天空的運動也就是12個小時,因而就有了12個小時的夜晚。後來很可能是為了對稱性的緣故,也就出來個12個小時的白天。他們用水鍾來測量白晝的時間,水從一個石製容器的孔中不斷滴出而記錄時間的流逝;他們還用日晷和影鐘,利用陰影掃過鐘面來顯示時刻。但這樣顯示的是「不均勻時刻」,它們並不均等而且隨著季節變化。在日本,這種「不均勻時刻」直到19世紀還在用,而且機械鐘還要調得與之相應。在歐洲,從14世紀城市採用了機械鐘後,一天就被劃分為均等的24小時了。

我們現用的曆法是由古羅馬人使用過的曆法而衍生來的。古羅馬人用的是太陰月,為了補足太陽年,他們不時地插入一個閏月。到了愷撒(Julius Caesar)時代,這種處理辦法已混亂到冬天的月份落到了秋季的地步。這個置閏法被某些教皇和某些有權決定閏月的官員濫用過,這一班人為了政治上的原因用此延長公職任期或提前進行選舉。到了公元前47年,這個曆法和太陽年之間已脫節達三個月之多。次年,在希臘天文學家索西傑尼斯(Sosigenes)的指導下,愷撒不僅加了一個慣常的23天,而且還插入了兩個追加月,使得那年的天數總共有445天。這一年後來被稱為「混亂年」。從那以後,12個月的每一個月便具有現在的天數。

可是,一年365.25天的儒略歷,每年還是要多出11分14秒。隨著世紀的推移,歷書上季節日期不斷前移,愷撒時代發生在3月25日的春分到了1582年已移到3月11日。那一年,教皇格裡高利十三世(GregoryⅧ)頒布了一種新的更精密的曆法,同時把10月4日後面的一天指定為10月15日。然而新教徒不情願接受天主教的這項革新。在英國直到1752年才用格里曆來取代儒略歷。隨後一個姍姍來遲的11天的改正還引發了倫敦和布里斯托街頭的騷亂,而使一些人喪生。工人們要求那幾天的工資,很多人認為他們失去了自身生命的一部分。這一件事也影響到牛頓的出生日,這一日子按現代的格里曆應是1643年1月4日。希臘正教直到1924年才採用格里曆,但還有一些定期集市和地區性節日仍然沿用儒略歷。穆斯林們用一種月亮歷,因此他們神聖的齋月每格裡年都得提前。

星期並不是根據天空的運動。正如倫敦社會研究所所長楊(Michael Young)所指出:「太陽並沒有成為唯一的主人。人類可以創造他們自己的週期,並不是必須依賴現成的東西。沒有其他任何生物,能表現出對於天文學如此強的獨立性。沒有其他任何生物有星期。」星期的出現,很可能是因為社會對一個小於月而大於天的時間單位感到需要。如果人們洗衣、做禮拜和度假能有規律,社會活動就會進行得更加平穩。古代哥倫比亞人常用為期三天的星期。古希臘人喜歡十天一周而某些原始部落卻偏愛一星期只有四天。七天一周源出於巴比倫人,後來影響到猶太人(雖然前者是以「惡日」而不是以「安息日」來結束一周,當天為了討好諸神而施行各種禁忌——這也許是對星期天活動諸多限制的起源)。七天一星期廣得人心,許多想改變它的企圖都沒有成功過。法國人在大革命後曾試圖把它變為十進制,然而他們的十天一周終被拿破侖廢棄了。在1929年(前)蘇聯曾嘗試引用五天一星期,並在1932年把它延長到六天,可是到了1940年還是回到了七天一星期。

正如星期不理會天文學一樣,現代守時技術也不理會天文學。現代科學的發展,使時間量到越來越小的間隔。像星期一樣,小時被分成分和秒也起源於最早的科學天文學家巴比倫人,當他們在大約公元前1800年完成他們的星表時,所有的計算都是以60進制進行的。但是只是到了工業革命以後,由於火車時刻表和其他一些詳盡的工作程序表的需要,「分」才日益變得像今天這樣重要。這種把時間不斷越分越小的趨向,是和科學的發展需要處理極端快速的過程聯繫著的。例如,一個激光脈衝可以被用來捕捉類似原子在一個衰變中的分子裡運動這類事件,這種事件持續的時間只有幾十個億億分之一秒。

希臘人,古代天文學和科學

就牛頓的工作而言,最重要的天文學遺產來自古希臘人。古希臘人不僅像其他古代文明一樣,收集了他們周圍世界的信息,而且他們也試圖用理性來瞭解宇宙的運作,而不求助於神、巫術和迷信。

為了解釋天空的奧秘,牛頓不僅需要他的力學,而且需要一個天空的實際模型。生活在埃菲索斯附近邁勒圖斯的塔裡斯(Thales,大約公元前625~前547年)常被稱為是最早的哲學家。他相信世間只有一種基本物質——水,而且認為地球是在球形的宇宙中的水上漂浮著。這種對稱的宇宙模型以後還要不斷出現。下一個有影響的見解是公元前6世紀畢達哥拉斯(Pythagoras,大約生於公元前560年)提出的,他是一個饒有情趣的古典嬉皮士組織——即畢達哥拉斯學派——的領導人。他們不喝酒,不穿毛皮製品並且食素。他們相信靈魂可以離開軀體。同時他們對於數學持有強烈的信念,他們摯愛對稱,並認為「數字是實在的精髓」。根據他們對聲學和行星軌道運行時間的數學知識,他們認為天空具有音樂的韻律,即所謂的天球音樂。這種觀察事物的方法給予了天文學的發展深遠的影響。甚至於牛頓也被說成是17世紀的畢達哥拉斯,「他把一生貢獻給對宇宙和諧的研究」。

這種圓周運動的對稱性,例如一個轉動的輪子所表現的,是古代宇宙模型的中樞。這種圓周模式影響了人類工具的發展50萬年,現在它開始影響作為思維工具的理論模型。圓是最完美的曲線,因此它也成為描述行星如何繞著地球運轉的、美學上最具吸引力的模型。也由於這種對於圓周對稱性的喜好,古代人認為天空和地球必須是圓的。

公元前400年左右是古希臘思想史的黃金時代,那時柏拉圖(Piato,公元前428~前347年)的思想地位最高。像畢達哥拉斯一樣,柏拉圖也賦予數學極重大的意義。遺憾的是,他的知識論的基礎是,我們觀察到的世界並不像實際的世界。他認為,一個完美的宇宙模型,主要是要顯示神的盡善盡美,而不是要描寫我們的觀察。他的模型很多與畢達哥拉斯有關(可是與菲洛勞斯(Philolaos)無關——他是畢達哥拉斯的門徒之一,認為地球像其他行星一樣也在作軌道運動)。對柏拉圖而言,實際世界的觀測和實驗與知識的探討無關:真實的實在只能用頭腦去深思而得。在他的宇宙學大作《狄瑪尤斯》中,宇宙是一個井然有序的世界,地球位於中心,其他的天體在不同半徑的球面上運動。無疑地,儘管柏拉圖有對數學的癖好,或者正是因為如此,他對實驗方法的不喜歡嚴重地阻礙了科學的發展。

公元前384年亞里士多德(Aristotle)的誕生帶來了希臘科學的新紀元。作為柏拉圖的學生,他也認為地球處於宇宙的中心,其他的行星在不同的球面上運動,而恆星鑲嵌在最外面的球面上。與前人相比,亞里士多德賦予觀測的地位要高得多,這為現代的科學工作奠定了基礎。他提倡觀測與理論之間的相互影響,觀測顯示世界的運行方式,而理論解釋其原因。但是從我們後人的觀點來看,亞里士多德使科學的發展倒退得比柏拉圖還遠。這位西方哲學之父寧可用目的論的鏈條來解釋世界,而不用因果關係。宇宙目的論(Teleology)探求的是宇宙現象的目的。如果要我們解釋座頭鯨的存在,我們會援引達爾文的進化論,一種因果論證,而宇宙目的論卻把這歸因為仁慈的造物主(上帝)對人類的恩賜。也許宇宙目的論的最著名的例子就是「設計論」了,它被許多宇宙目的論者作為上帝存在的證據——特別著名的是帕雷(William Paley)1802年寫的《自然界的宇宙目的論》一文。在這篇論文裡,帕雷滿懷激情地爭辯道,生命組織是如此之複雜,因而它必須要有一個設計者——上帝。

今天這種論證方式已被看做是本末倒置的科學的神聖化。達爾文進化論的現代鼓吹者道金斯(Richard Dawkins),在他的《盲人鐘錶匠》一書中,先把帕雷的方法論優美地表述出來,然後說它是一文不值。然而令人玩味的是,這一設計論在今天,又被一些天文學家和宇宙學家以一種所謂人擇原理(The Anthropic Principle)的極端形式重新提了出來,關於這個原理我們將在第三章中再遇到。簡言之,人擇原理認為宇宙之所以是我們所看到的這樣,是因為如果宇宙不是這樣的話,我們也就不會存在,也沒有人會來觀測宇宙了。

薩摩斯地方的阿里斯塔克斯(Aristarchos of Samos,一般認為生活於公元前310~前230年)第一個提出太陽中心說,他的天體模式與現代的觀念是相一致的。他堅持地球是圍繞一個固定的太陽做圓周運動,而不是位於宇宙的中心。但是他的思想由於缺乏經驗根據,在亞里士多德派的影響之下,被打入冷宮達將近2000年之久。此後,阿奎那斯(Thomas Aquinas)研究了阿拉伯人保存的亞里士多德派手稿,由於他的支持,亞里士多德的模式得到了天主教會的珍愛,因為這一模式把人類放在宇宙的中心地位。15世紀中葉科學大革命開始,並一直進行到16世紀末。在這個時期,神的干預這一觀念逐漸衰落,科學的宇宙思想代之而起。正如在牛頓出生那年去世的伽利略所說:「聖經所指出的是通往天堂之路,而不是天空自己走的路。」

科學大革命

科學大革命代表了幾方面思潮的同時繁榮,這些思潮可以上溯到古希臘時數學作為一門獨立學科的年代。一些早期的天體模式,例如阿里斯塔克斯的模式,包含有地球繞日運行這種「現代」觀念的胚芽。然而由於亞里士多德觀念的影響,直到波蘭教士哥白尼(Copernicus,1473~1543)的時代,沒有重要的知識界人物認真看待這個觀念。哥白尼生活於文藝復興時期,那時候出現了透視法的數學概念,給予藝術一個新的維度。同樣地,哥白尼也改變了透視宇宙的方法,從太陽的角度而不是從地球的角度去想像它,從而解釋了行星複雜的運行軌跡。

按照哥白尼的觀點,太陽處於靜止,而地球卻被拋到空中。如他的1543年出版的《天體運行論》一書中所述,他把太陽置於行星體系的中心。一個世紀以後,所有能被接受的天體模式,都以太陽替代了地球,作為行星運動的中心。1729年去世的布萊克默爵士(Sir Richard Blackmore)曾寫道:

哥白尼正確地判決了古老的體系,

創造了更完美的世界模式;

他叫太陽靜止,

而令地球繞著它的真極運轉。

然而,在一段很長的時間裡,哥白尼的宇宙模型並沒有被普遍接受。當時流行的觀點是根據對聖經的字面解釋,說人類佔有中心地位。甚至在講述新世界體系的《天體運行論》發表以前,路德(Luther)在1539年就曾抱怨過:「這個傻瓜想把整個天文科學顛倒過來;但是神聖的聖經告訴我們說(約書亞記第十章第十三節),約書亞是命令太陽而不是命令地球停下來。」奇怪的是,直到布魯諾(Giordano Bruno,1548~1600)作為一個新學說的熱烈鼓吹者、積極地傳播它以前,羅馬天主教廷並沒有對哥白尼的新學說橫加擯棄。其後哥白尼的思想被搞得與布魯諾所倡導的與其說是科學不如說是巫術的那一套,混淆在一起。布魯諾被天主教宗教法庭監禁,最後被燒死在火刑柱上,隨之哥白尼的理論也就成了羅馬天主教廷的攻擊目標。這之後主要的貢獻出自開普勒(Kepler,1571~1630)和伽利略(1564~1642),這些貢獻的結果是:出現了一個結合時間的數學框架。伏爾泰寫道:「開普勒之前,所有的人都是瞎子。開普勒有一隻眼睛,牛頓有兩隻。」開普勒在他的導師,最偉大的肉眼觀測天文學家——第谷(Tycho Brahe,1546~1601)——去世前一年移居到布拉格。第谷臨死前在床上囑咐開普勒去編製一個行星運動表,以支持第谷本人的理論(與哥白尼的相反),即地球仍舊牢牢地位於所有天體的中心,月亮和太陽在環繞它的軌道上運行,儘管他也承認行星可能是繞著太陽轉動。

開普勒的工作表明第谷和哥白尼都不對。在他的《新天文學》一書中,他擯棄了源於古希臘人的傳統觀念,明確地顯示了火星不僅繞著太陽運轉,而且它的運動速度老在變,軌道還是一個橢圓。這一來,行星運動再沒有神一般的完美性——亞里士多德偽科學的棺木上又釘上了一根釘子。開普勒用三個定律闡明了行星的運動:在第一個定律裡他描述了軌道的橢圓形狀;第二個定律說明了行星的軌道速度如何變化;第三個定律給出了軌道大小和軌道週期之間的關係。但是在他關於世界運行的觀念中仍然有著神學的烙印和神秘的色彩。例如在他的《宇宙的和諧》一書中,他把行星的最大和最小的速度聯繫於音樂的和聲——令人重新想起畢達哥拉斯的「天體音樂」。

現在我們來談現代科學研究方法的鼻祖——伽利略。伽利略是一個音樂家兼音樂史家的兒子,與莎士比亞同年,即1564年出生於意大利。伽利略對現代動力學科學的貢獻,我們不可能低估。他系統地闡述了「加速度」的概念,而牛頓的第二定律就是建立在這一概念上的。「速度」的概念,作為量度一個物體的位置隨著時間變化快慢的量,當時已經是家喻戶曉。可是加速度內含更多的時間成分:一個運動物體的加速度需要我們找到在固定的時間間隔內,速度在方向或大小上的變化。伽利略強調,一個運動物體只有在受到某種力的作用時才會發生速度的改變,才會有加速度。任何一個曾試圖端著一滿杯咖啡在一列行進的火車的通道中行走的人,都會親身體驗到力和速度改變之間的關係。

伽利略第一個把望遠鏡應用於科學研究,從而把哥白尼的革命置於堅實的實驗基礎之上。望遠鏡的發明者究竟是誰,這一問題今天仍然是學者們爭論的一個問題。但伽利略已能用之來注視現實宇宙的缺陷,而不再管古希臘的倫理偏見。伽利略1609年一聽到荷蘭的利普謝(Hans Lippershey)有關望遠鏡的工作之後,在幾天之內就造成了他自己的儀器。第二年,在《星辰信使》上,他成為第一個發表望遠鏡觀測結果的人:「啊,有了這樣絕妙的儀器,新的觀測和發現會有止境嗎?」從木星諸衛星的運動變化,金星的位相以及太陽本身的轉動,他親眼看到了明顯的證據:哥白尼的的確確是對的。他本來早已是一個哥白尼派;這時候他把每一個發現都用作捍衛日心說的武器,例如,他用木星被其衛星環繞作為太陽系的一個比喻。

但是他的工作使他與教會直接發生衝突。1952年愛因斯坦在為伽利略的《兩個主要世界體系的對話》一書所寫的序言中寫道,伽利略「以其激昂的熱情、智慧和勇氣,作為理性思考的代表,挺立在教士們的迷信面前」。他還寫道,伽利略工作的主題是,「反對任何基於權威的教條,堅決全力奮戰」。

因為傳播與天主教會教義相牴觸的思想,伽利略被抓進宗教法庭。1633年他兩次受到嚴刑拷問的恐嚇,儘管他已宣佈放棄了他的觀念。教廷對他說,教廷「強烈地懷疑他持有異端邪說」,但只要他以「一顆真誠的心」「懇求並詛咒和痛恨上述的錯誤和異端邪說」,他就可以得到寬恕,而只被監禁。當他在佛羅倫薩附近的阿西特裡的家被軟禁時,他已69歲高齡,但仍繼續在做力學方面的研究。同時他在對時間的科學闡述方面,也扮演了另一個重要角色:在他生命的最後日子,他投身於守時研究和利用鐘擺來控制時鐘機構。他的實驗結果,荷蘭科學家惠更斯(Christiaan Huygens)在1656年開始實用化,這樣一個精確守時的新時代終於來臨了。

當伽利略的《世界體系》一書流行於整個歐洲的時候,新教已經在幾個國家確立,並與天主教會分庭抗禮。在這些國家,政府基本上和教會是分開的:不管新教教士多麼反對哥白尼,他們沒有權利去壓制哥白尼的學說。

牛頓和力學

古希臘人懂得靜態的實體,例如各種幾何體,但他們對於運動缺乏清楚的瞭解,例如,一支箭在飛行的過程中,是如何從一個時刻到下一個時刻改變它的位置的。這並不奇怪,因為要研究物體在自然界的運動就需要一個好的鐘錶,而他們當時缺乏這一基本技術。根據伽利略建立的基本原理——鐘擺可以作為可靠的守時工具,彭羅斯(Roger Penrose)寫道:「牛頓得以建立起一座宏偉壯麗的大廈。」

牛頓的《原理》一書寫於1684~1687年。有些人把牛頓看成是一個集大成者,把哥白尼、開普勒的天文革命觀和伽利略、笛卡兒的運動理論結合在一起。另有一些人則認為牛頓學說中,有很多的新見解,所以他是個道地的創新者。儘管如此,牛頓自稱他的思想源於古人,「主要源於塔裡斯」。他認為畢達哥拉斯的天球音樂裡面已經蘊藏著他本人的引力平方反比定律;如上所說,這個天球音樂思想也曾啟發過開普勒。有人認為,牛頓這樣引用古人,是為了提高自己思想的地位。

牛頓的《原理》包括一篇引言和三冊書(或三個部分)。引言中寫有如下的運動定律:

1.一切物體保持它的靜止或勻速直線運動狀態不變,除非有力加於其上迫使它改變這一狀態。

2.運動的改變正比於所受到的動力,並且發生在該力所施的方向上。

3.對每一個作用都總有一個等量的反作用:或者說,兩個物體的相互作用彼此依賴,並總是大小相等,方向相反。

從他在書的前兩冊中所建立的數學框架出發,在第三冊中他推導了行星、彗星、月亮和海洋的運動。在牛頓的框架之下,只要假設行星的加速度反比於行星到太陽的距離的平方,開普勒的行星軌道定律就可以很自然地推導出來。

一個行星能繞日運行,一定是受到某一力的支配,才把自己保持在繞日的軌道上,因為儘管它以不變的速率運動,運動的方向卻是時時刻刻在變的。牛頓認為行星和太陽之間的「力」是速度改變的原因,具體地說,他認為加速度是正比於這作用力的。他著名的引力定律公式說,兩個物體,例如太陽和月亮,它們之間的引力正比於它們各自的質量的乘積,而反比於它們之間距離的平方。換句話說,如果其中一個的質量加倍,則引力也加倍;但是如果距離加倍,引力則變為原先的四分之一。

伏爾泰說過,「伊薩克·牛頓爵士在他的花園裡散步,看到一個蘋果從樹上掉了下來,從而首次想到他的引力理論」。按照《牛頓手冊》所載,看來牛頓至少也用過這個故事來形容引力,但是說他曾被這個蘋果打中,並且就由此而產生了萬有引力的想法,這些都是誇張。只有一件事可以說是毫無疑問,就是在沃爾斯索普的確是有這麼一棵樹,它結出一種名為「肯特之花」的烹調蘋果,缺少味道,樣子像梨,紅色中帶有黃、綠條紋。雖然這棵樹1828年曾被吹倒,但它的後裔仍在繁衍,因為它已被接枝到貝爾頓地方的貴族——布朗羅(Lord Brownlow)的一些樹上。

為了從他的定律中得出肯定的預言,說行星和蘋果應該怎樣運動,乃至老鼠如何從柱子上滑下以及其他一些動力學現象,牛頓發明了微積分,這是數學的一門分支,至今仍是高等數學和理論物理的基石之一。這也引起過科學史上一次最著名、最激烈的爭論,因為牛頓和德國哲學-數學家萊布尼茲(Gottfried Wilhelm Leibniz,1646~1716)都聲稱自己發明了微積分。萊布尼茲很多年來都直截了當地在說,牛頓的學術研究大有問題,這無疑使爭論更加白熱化。1711年,萊布尼茲曾向倫敦的皇家學會申訴;兩年以後皇家學會做出了一個有利於牛頓的「公平」裁決。很多年後真相暴露了,原來作為皇家學會會長的牛頓本人就是這仲裁書(Commercium epistlicum)的作者之一。威斯特福(Richard Westfall)寫的牛頓傳記《從不休止》中,認為這是牛頓的典型的性格:冷酷、自私、驕傲、慣於欺騙。「伊薩克·牛頓為人令人討厭」,宇宙學家霍金(Stephen Hawking)也這樣承認道。霍金是劍橋大學著名的盧卡遜教席的現任教授,當時牛頓就是該教席教授。

微積分是一種優美簡潔、描寫宇宙中許多事物的方法,但這裡我們不想講它所牽涉到的數學,我們只想用文字來描述一下,時間是怎麼樣在牛頓的方程出現的。如上所述,大到行星、小到甲蟲,任何物體的運動都涉及物體的位置隨著時間的變化。牛頓認為時間是一個絕對量,但他對時間的態度是要應用它,而不是要描述它。牛頓首先得解決一個問題,即如何精確地描述一個物體的運動。如果一輛馬車在100秒內跑了200英尺,那麼它的平均速度是每秒2英尺。但是假設有人要問50秒後跑得是多快。在那一瞬聞——其持續長度等於零——馬車明顯的是一點都沒有動。問馬車在一剎那間的速度,好像在問在一個短到運動都停止了的時間間隔內跑了多遠一樣。

牛頓解決這個問題的辦法是,考慮一個物體在一系列很短的時間間隔內的運動。一個數學家也好,一個攔路強盜也好,如果給他提供馬車運動的所有細節,包括轉彎時走多快,什麼地方慢下來等,他就可以估計出什麼時候馬車會通過一個預定的地點。只要用一個鐘錶,一個人就可以測出馬車每幾秒內走的速度。他的測量原則上可以推到一個極限,即馬車在一系列越來越短的時間間隔內的速度。當時間間隔趨向於零的時候,這個速度極限就是瞬時速度。在這樣無限小的時間間隔內,馬車位置的變化也將是無限小的。然而馬車的這一瞬時速度卻是一個有限的量:它等於微小的位置變化除以同樣微小的時間間隔。在微積分學中,這個量被稱為一階導數。用這個極限過程,得出一個瞬時速度的精確描述,這是微積分的基本法則。同樣地,用一個類似的極限,我們可以得到馬車的瞬時加速度。

牛頓把這一新的數學方法運用於天文學。他看到行星圍繞太陽的軌道被引力彎曲成橢圓形。這樣,一個圍繞太陽運動的行星其實是在不斷地下落。它的軌道的形成,是由於它所受到的引力每一瞬時都在改變著它的速度。為了嚴格地用微積分來計算行星軌道,我們必須知道每一瞬時的準確加速度,而不僅是一個粗略的平均值。因此,瞬時加速度就在牛頓運動定律的數學公式中出現,這些運動定律其後被用於對太陽系運行日益詳盡的描述。這樣,用諾貝爾獎獲得者溫伯格(Stephen Weinberg)的話來說,「牛頓破除了兩種形式的物理之間的壁壘。他不僅消除了太空的神秘性,而且開闢了把天空和地球放在一起研究的可能性」。

牛頓對於運動的描述,把人類對於宇宙結構以及時間的看法全部改頭換面。羅素甚至認為,由於牛頓科學的興起,「在1700年,受過教育的人的思想境界就已經完全現代化了;而在1600年,除去極少數以外,絕大多數人仍處於中世紀。」神在世界秩序中的作用被大大降低:上帝,即使他存在的話——而拉普拉斯(Pierre Simon de Laplace,1749~1827)和其他一些人認為連這假設都沒有必要——也只是在時間的開端給所有的物體一個推動,其後就再也不需要他管了。實際上當時根本不知道時間是否會有一個開端。總之,天體的運動成為可以預知的了。雖然人類在宇宙中的地位變得無關緊要,但是人們開始讚美人類聰明才智的力量。不可避免地,這導致了神學上對上帝和人類關係的重新評價。教會的教條幾乎是黯然失色了。

然而牛頓意識到他自己工作的局限性。他寫道:「我不過只是像一個在海邊玩耍的孩子,以偶爾間發現了一個更光滑的卵石或者更漂亮的貝殼為樂,而我面前仍是一片未知的真理大海。」(這個獨特的比喻很可能是二手貨;牛頓從來沒有去過海上,甚至於連去海邊散步都沒有過)實際上,牛頓在其自然觀上是與上帝合作的,因為他有著強烈的宗教信仰。他堅持認為太陽系需要上帝時時刻刻的照料,否則就會不穩定。對於牛頓來說,上帝是宇宙的造物主和維護者,但這卻使萊布尼茲譏諷牛頓的上帝好像一個二等鐘錶匠,造出來的鐘錶每次停下來還非要他自己去維修不可。

為了檢驗他的新理論的預言,牛頓利用了弗雷姆斯蒂德(John Flamsteed,1646~1719)的月亮運動的觀測結果,後者是格林尼治天文台的首任皇家天文學家,也是牛頓為了知識產權問題後來與之爭吵的另一位科學家。格林尼治天文台當時除了做純研究外,還在另一項工作中起著重要作用:為使船隻在海上能夠找到所在的經度而做天文觀測(緯度可以通過測量恆星的地平高度而得到)。儘管弗雷姆斯蒂德和他的後繼者作了大量觀測,這一工作直到1767年才算完成。大約也是在這個時間前後,來自亨伯河邊巴洛城的一個木匠哈里森(John Harrison),製成了第一台天文鐘,它可以在海上顯示「家鄉時間」。但只是到了下一個世紀,在1884年,才把這個「家鄉」確定在格林尼治;從此,為使全世界的守時標準化,格林尼治時間建立了起來。比較格林尼治時間和本地時間就可以得到經度。比如,如果海上的日出時刻比格林尼治時間晚四個小時,船長就知道,他已經繞地球航行了六分之一。

牛頓方程式的剖析

牛頓的運動方程式把一個物體的加速度直接與作用力聯繫在一起,這樣就產生了一個有關時間的奇妙結果。在加速度的瞬時值中時間出現兩次:加速度是速度隨時間的變化率,而速度是位置隨時間的變化率。在微積分中,這樣一個量被稱為位置對時間的二階導數。這就在牛頓的運動方程中產生了一個重要的後果,即時間是作為兩次冪,也就是平方出現的。如果我們把前進的時間(「正的時間」)替換為倒退的時間(「負的時間」),這些方程不會改變,因為兩個負數的乘積和兩個正數的乘積一樣總是正的:負時間的平方等於正時間的平方。這樣,牛頓力學是不能夠區分這兩個不同的時間方向的。牛頓方程式本身不能告訴我們是在變老或是變年輕,但這一點正是人生至關重要的一個方面。

一個球從球拍上彈回也好,水星在繞日軌道運行也好,對牛頓方程的每一個解,只要把時間方向簡單地顛倒一下,就可以得到另外一個同樣可以被容許的解。這等於設想時間倒轉。

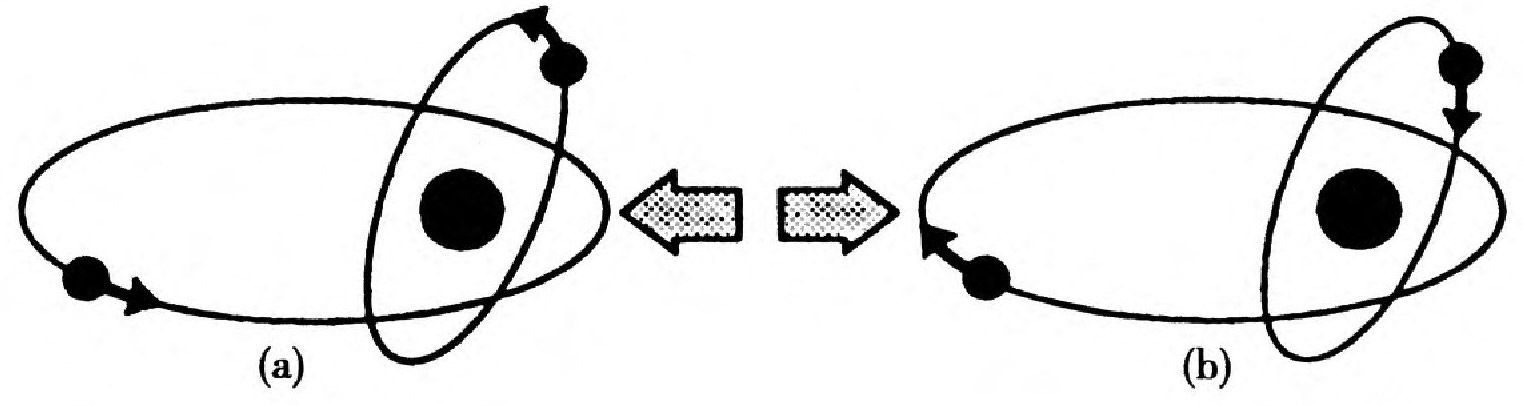

我們馬上會覺得,時間對稱是一個非常特殊的性質,因為我們直接經驗的現象中,這種情況極為罕見。考慮圖1所示的兩個行星圍繞太陽運行的情況。(a)和(b)是不同的運動狀態,但都是牛頓方程式同樣容許的解。這樣,記錄(a)的電影膠片如果倒過來放映就會變成(b);但不論這電影如何放映,都不能告訴我們哪一種情況代表時間真實的方向,哪一種情況代表時間的反向。我們可以說,牛頓運動方程式描述的是一個完全可以逆轉的世界。

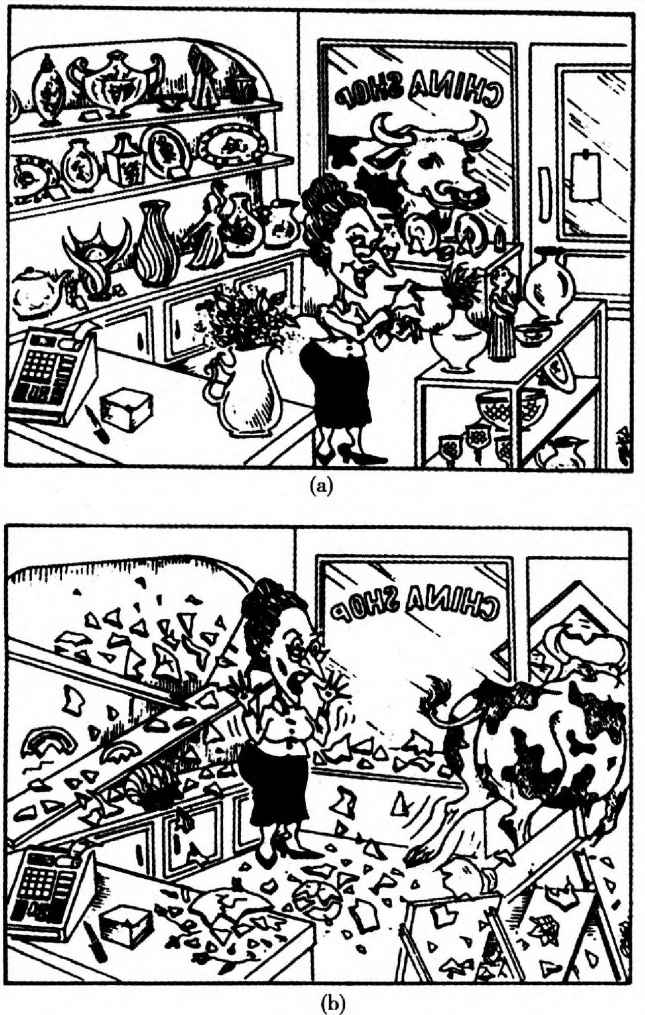

然而,這是我們所瞭解的那個世界嗎?試想公牛闖進瓷器店的影片(圖2)。滑稽的時間倒轉——被打碎了的瓷器奇跡般地重新聚合在一起,公牛倒退跑出這家商店——在現實世界中從來不會發生。這兩種過程中哪一種代表了時間流逝的正確方向,是不證自明的。

還有無數其他的例子:從來沒有人見到過一杯茶會自發地變熱——它總是自己涼下來。我們只見過季節以同樣的春、夏、秋、冬的順序出現,而從沒有見過夏天緊接著秋天。我們與單向過程最直接的接觸大概就是年齡的增長。從來沒有一個記錄在案的例子,顯示一個死亡了的有機體會復活,越變越年輕並最後「倒生」回去。像生命一樣的單向過程,叫做不可逆過程。

圖1 牛頓力學的可逆性。在時間向前和向後之間沒有區別。圖(a)表示圍繞太陽運行的兩顆行星。如果把記錄A的影片倒放,我們就會得到圖(b)。但是我們如何才能獨一無二地確定,哪一個真正是時間在向前走呢?[錄自柯文尼,法文雜誌《研究》,第20卷,190頁(1989)。]

然而牛頓的定律顯然預言,這樣不可能的時間倒轉過程是完全可以發生的。公牛可以溜躂走進摧毀殆盡的瓷器店,把破碎的碗碟拼起來並重新堆放好。是不是我們因此就可以得出結論說,牛頓的運動理論是不正確的,因為我們已經看到這麼多的實際過程,它們看來都與牛頓定律的預言相牴觸?

為了避免這一結論,有人就說,應當考慮這個故事實現時間倒轉所需要的初始條件。公牛把瓷器碎片拼合好原則上是可能的,但是可能性極小極小。把一個盤子打成碎片可以有許多方式,但是把這些碎片重新還原只有一種方式。用牛頓方程式去拼合瓷器碎片,初始條件實現的幾率是如此之小,所以我們看不到改過自新的公牛,去重整被糟蹋了的瓷器店。這樣,時間箭頭便出現了。

圖2 在真實的世界中我們決不會遇到完全可逆的系統。日常發生的一切都是不可逆的。圖中所畫是想像一頭公牛傳入一家瓷器店的情況[(a)是闖入之前,(b)是闖入之後]。從來沒有見過(b)發生在(a)之前的時間倒轉過程。[錄自柯文尼,法文雜誌《研究》,第20卷,190頁(1989)。]

但這個說法是有缺陷的。根據這個說法,時間的箭頭不是一個內稟的性質,而是由於這家瓷器店起初特別整齊有序。這類似於說,一個放在斜坡上的球將總是向下滾動。對於這個說法,牛頓的時間對稱的方程式仍然可以作如下反駁:一組初始條件,既可以作為時間向前的事件的出發點,也同樣可以作為時間向後的事件的出發點。反過來說,如果起始條件能夠任意選擇,那麼一個在山底的球也會滾上山頂的。

也許這時間箭頭出自於耗散。耗散是區別可逆過程與不可逆過程的一個關鍵特徵,它涉及所研究的系統中的能量再分佈,或能量從該體系的散失。瓷器被衝撞時,「摩擦力」或者其他的力起作用,使能量耗散,能量在瓷器碎片和周圍環境之間轉移。我們知道,碎片之間的相對運動由於摩擦力而減慢而不是加快,因為部分動能被轉換為熱能。這種摩擦力的「衰減」作用可以被加進牛頓方程式,只要簡單地承認它的存在,在方程中加進一個附加項來代表它就行。原方程的時間對稱性因此被破壞,不可逆情況於是出現。

然而基本的困難並沒有解決,因為根據現代原子論的觀點,摩擦仍然需要用原子和分子的運動來解釋,而這種運動本身是服從牛頓可逆的定律的(或者同樣地,服從第四章要討論的「無時間性」的量子力學定律)。因此,我們只是把問題暫時放在一邊而已。牛頓的方程與時間方向無關,一隻摔碎了的茶壺,它的幾十億分子原則上可以開倒車,從聲波中吸收所需的能量,使散落的瓷器碎片自發地重新拼合起來。

也許牛頓力學並不是可以到處應用的,也許我們為解釋時間之箭已把它用在不應該用的場合。但是,時間的箭頭,確實是許多過程包括生命現象在內的一個內稟特徵,這些過程並不特別依賴於「初始條件」。我們將在第五章中討論這些過程。

電磁時間

牛頓提出他的定律,是為了研究引力對大質量物體的作用。但是自然界中還有其他的力,例如靜電力——我們梳頭時使頭髮豎立起來的力。解釋靜電現象的定律最後演變為電磁理論,它是物理學的第二個主要的理論構成。在這裡,時間同樣是一個棘手的問題。

牛頓引力理論的一個饒有趣味的特點,是它描述了兩個大質量的物體(例如太陽和月亮)之間的一種瞬時作用,儘管這兩個物體並沒有直接接觸。這種現象被稱為超距作用。它使當時的科學家和哲學家都感到頭疼,因為找不到顯而易見的機制去說明它。在《原理》一書中,牛頓敘述道:「我希望我們能用類似力學原理的推理,導出其他自然現象,因為有許多理由使我猜想,這些現象都取決於某些力,這些力使得物體中的粒子由於某些迄今未知的原因,或者相互靠近而連接成規則形狀,或者相互排斥而分散。這些力既屬未知,所以哲學家們迄今對大自然的探索仍是徒勞無功。」

對於像一記拳或是一記耳光那樣的碰撞力,物理學家和哲學家們可以理解。可是對於吸引力或排斥力——像牛頓的引力——他們總認為是玄虛的。牛頓在科學上的主要敵手萊布尼茲,曾把牛頓的工作評論為「引力(不言而喻,任何牛頓其他的原動力),不是故弄玄虛就是某種奇跡的作用」。牛頓為了解決這一問題,想像了一個引力場,它從每一個引力質量中流出,瞬時瀰漫到整個空間,並且隨著到物體質量中心距離的增加,它的強度按平方反比而減少;這樣當距離增加一倍時,引力場的強度就減少到四分之一。

靜電力——例如,在帶電的梳子和頭髮之間的靜電力——以同樣的方式作用於整個空間。為使這種作用在一段距離外發生,就要假定有一個電場,就像牛頓的引力場那樣。1785年法國人庫侖(Charles Coulomb)獲得了必要的實驗精度,為靜電力的理論提供了基礎。根據他的實驗,他得到了一個把荷電物體之間相互作用定量化的定律。庫侖使用了一個扭矩天平,這是一個可以測量一對荷電球之間電力的裝置。他發現同性電荷相互排斥而異性電荷相互吸引,在這兩種情況下,相互作用力都準確地按照荷電球之間距離的平方反比而變化(並且正比於兩個球電荷量的乘積)。

庫侖定律與牛頓的引力定律具有驚人的相似性:兩者都用了場的概念,都用了平方反比定律,來描述超距作用。誠然,也有一些重要的區別。電荷有兩種類型,正電荷與負電荷。同性電荷相斥,異性電荷相吸。而引力只有一種類型的「荷」——質量——它總是相吸的:日月星辰之間全都是互相吸引。

與靜電學有關的靜磁場的研究,與靜電場有非常相像的歷史,兩者之間有許多相似之處。當時擔任倫敦皇家研究所所長的法拉第(Michael Faraday)1820年在電學和磁學方面進行了獨創性的研究,發現運動的或動態的磁作用與靜電作用緊密相關,而且反之亦然。運動的電荷產生磁場,而運動的磁場在導體中產生電流(第三章中我們將深入討論這種對稱性的原因)。法拉第的開創性工作,由蘇格蘭人麥克斯韋(James Clerk Maxwell,1831~1879)用有力的理論繼續發展。麥克斯韋1864年當倫敦大學皇家學院的教授時,證明了電和磁的作用,是同一個電磁力不同的表現形式。他最後集其大成的數學方程是如此優美,使得玻耳茲曼(Boltzmann)不禁引用哥德(Goethe)的語句:「難道是上帝寫的這些嗎?……」麥克斯韋把法拉第的電磁定律數學化,其結果現在就叫做麥克斯韋方程。根據這些方程,麥克斯韋得到一項推論說,電磁信號在真空中應該以一個恆定的速度運動,而這個速度就是光的速度。

這樣說來,我們就很難避免下結論,說光本身就是一種電磁作用。不久之後,另外一些形式的電磁輻射也被發現了,從此人們知道可見光只是電磁波譜中的一部分,整個電磁波譜覆蓋著從射電波直到X射線以及它以外的波段。我們熟悉的從紅色到紫色的電磁輻射波譜,僅僅只是整個波譜中的、人的視網膜感覺得到的一個波段。

然而,就像牛頓方程一樣,麥克斯韋方程也不區分過去和將來。時間不論是正值還是負值,方程都是不變的,方程裡面不包含過去和將來的區別。按照麥克斯韋方程,一個像電子這樣帶電的、有質量的粒子,在電場和磁場並存的情況下,由於同時受到這兩個場的作用,將受到一個以荷蘭物理學家洛倫茲(Hendrik Lorentz)的名字命名的力。這個粒子的運動於是就可以用牛頓運動方程來描述,洛倫茲力和粒子質量決定粒子的加速度。

這樣我們又一次失去了時間箭頭。正如先前講到的引力下的運動一樣,現在我們在電動力學中又遇到了可逆的力學描述。有關帶電粒子在電場、磁場或者兩者並存情況下的實驗,證實了這些時間對稱的運動方程的解,的確給出了正確的動力學結果。可是許多電磁現象,很明顯地是具有時間方向的。從沒有人見過光波從照亮的房間裡聚回到電燈燈絲,然後被燈絲吸收;也從沒有人見過光線從我們的眼睛跑出來,再被太陽或是其他光源吸收回去。因此有些人說,存在一種電磁的時間箭頭,它可以排除這些「倒轉」過程,原因是這些過程的初始條件被實現的幾率極小。這種說法和我們前面已經反駁過的,有關公牛和瓷器店的說法十分相似。

電和電磁輻射在守時技術方面起了很大的作用。依賴於個別地方準確守時的「地方時」制度由此結束,取而代之的是全國性的「國家時」。這給出了一個全國範圍共同意識的「現在」。無線電波可以使遍佈全國的鐘錶時間同步。當第一個電報系統1838年在英國被採用時,人們就已認識到,用同樣的辦法,可以傳播來自同一個主鐘的信號。電使得鐘錶的準確性比以往大大提高。在美國的貝爾實驗室,借助於電路裝置的晶體石英鐘,早在20世紀20年代後期就已經問世。在這類鍾裡,石英晶體像音叉一樣,以恆定而且非常準確的頻率振蕩。這一頻率是石英晶體的特性,與機械鐘不同的是,它和鐘錶的設計基本無關。

1948年,設在華盛頓的美國國家標準局成功地把一種分子振動用於守時,為原子鐘鋪開了道路。原子鐘的「滴答」頻率是完全與工藝設計無關的。美國國家標準局當時用的是氨分子,它的形狀像金字塔,由三個氫原子和一個氮原子組成。三個氫原子構成一個環,氮原子前後跳動穿過這個環,就形成了鐘的「滴答」走時。最古老的守時鐘就是我們所在的這顆行星了,它的缺點是它的轉動速率不是完全穩定的,與此相比,原子鐘要好得多了。由於地球極冠的冰雪凍結和融化,潮汐的摩擦以及其他產生於地球內部深處的作用,一天的長度在一年之中,有千分之一秒左右的漲落。這對於現代超精密的守時需要來說,是完全不夠的。

關於場,以太,空間和時間

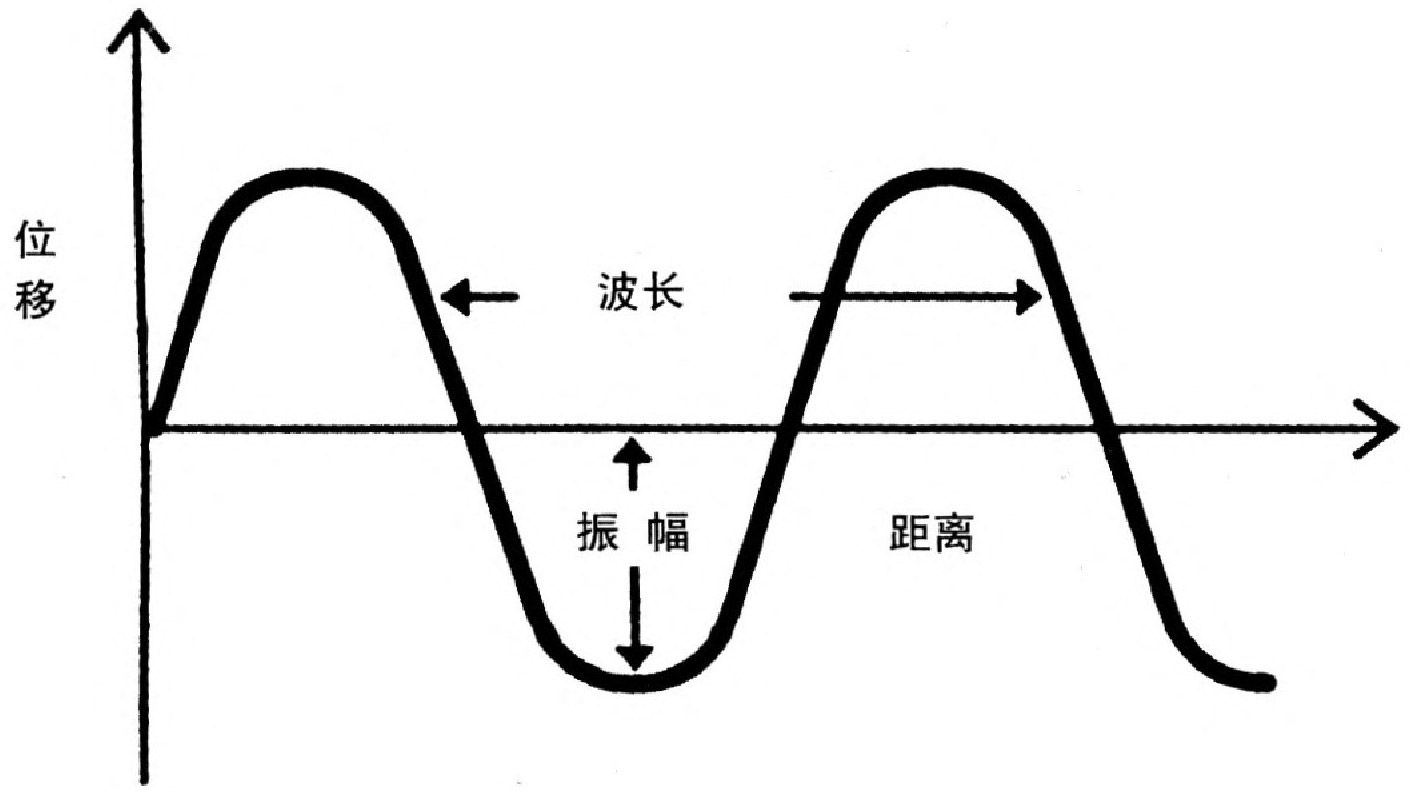

麥克斯韋所預言的電磁波,照他自己的描述,可以想像為「帶電或帶磁物體周圍空間中,一種電磁場的擾動」。這種波的特徵,可以用它們的波長來表示——即相鄰兩個波之間,振動相同點的距離。射電波的波長一般是幾米或更長,而放射性原子射出的伽馬射線的波長要小億萬倍——大約是氫原子直徑的百分之一。我們眼睛的視網膜能感覺到的可見光,其波長是原子直徑的幾千倍,介於上述兩種極端情況之間。

但是,載運電磁波的介質是什麼呢?我們最熟悉的波,並不是從太陽曬到日光浴者頭頂上的電磁波,而是從海裡打在沙灘上的水波。難道麥克斯韋的電磁波,也一定要經過什麼東西才能傳播嗎?麥克斯韋假定有一種叫做「以太」的介質,是它在載運電磁波。有趣的是,以太這個觀念,起源於絕對空間的概念;直到愛因斯坦時,才把這個觀念掃除掉。

絕對時間和絕對空間源於古希臘思想,特別是亞里士多德。牛頓和其他許多人構想過一種參考框架,一種絕對靜止的狀態,它類似於一個巨大的、延伸到整個宇宙的網格。相對於這個框架或狀態,一切物體的運動就可以在實驗上與理論上與它比較。例如,一個在火車上往餐車走的乘客,他的速度可以從每小時幾英里變化到幾千英里,這取決於他的速度是相對於火車、鐵軌測量,還是相對於牛頓假設的絕對靜止狀態。正如我們已經提到過的,牛頓同樣設想了「絕對時間」,它獨立於空間,在任何地方都以同樣的快慢流逝:「把時間聯繫於恆星運動(如柏拉圖建議的那樣),或者聯繫於『運動數』(亞里士多德)、意識(奧古斯汀,Augustine)、世界和人類(亞維若艾斯,Averroes)或是生命和感覺,這些企圖都已經一去不復返。時間成為一種普遍規律,不論發生了什麼,這種規律都是自我存在著的。」

圖3 波長的意義

在牛頓時代,神學中的宇宙模型把絕對空間和絕對時間定義為造物主的屬性,是毫不困難的。但是,在牛頓物理學裡,這樣的絕對空間和絕對時間到哪裡才可以找得到,這是遠遠不清楚的。牛頓本人主張,絕對空間(以及絕對時間)應與太陽系的中心重合;另一些人後來進一步認為,應該用所謂「固定恆星的參考系」作為絕對空間的框架。這些遙遠的恆星,由於距離上的原因,看起來是固定不動的。

實際上,在牛頓力學裡,要承認絕對時間,就得否定絕對空間,否則邏輯上就講不通。沒有絕對靜止、完全不動的狀態——它完全決定於個人的觀察角度,或者用術語來說,決定於觀察者的參考系統。考慮一個最簡單的例子,一個除了兩個球以外,沒有任何其他東西的宇宙。想像我們位於其中一個球上。如果兩個球之間的距離在穩恆地增加,我們就不可能說,是這一個球還是那一個球在動,或是兩個球都在動。在這兩個參考系中,不可能有哪一個是有特殊地位的。這本放在桌子上的書,雖然對地球來講是不動的,但對太陽來講,就完全不是這麼回事了。我們也不能假定太陽是固定不動的,或者宇宙中確有某個地方是絕對靜止的。牛頓的理論,實際上否定了這個絕對空間的觀念,許多科學家和哲學家都指出過這一點,其中包括牛頓同時代的人,例如伯克萊主教(Bishop Berkeley)和萊布尼茲,以及後來的龐加萊、馬赫(Ernst Mach)和愛因斯坦。

正是因為宇宙中沒有特殊的、延及各處的網格,也沒有一個點,像一張圖表中的原點那樣,可以被唯一地指認出來,所以在所有的參考系中,牛頓定律描述的是同樣的物理現象。我們看來是理所當然的:一位空中小姐在斟咖啡時,她會認為咖啡流動的規律,不論飛機是停在跑道上,還是在8000米高空以固定的速度飛行,都是一樣的。我們只要考慮相對運動的作用就行了:當火車以每小時50千米的速度,從一位坐在月台上的鐵路值班員身邊馳過時,一位乘客向著火車運行方向,以每小時30千米的速度扔出一個蘋果核。這樣,蘋果核相對於值班員的速度,就是每小時80千米。在數學上,這可以用一種叫做伽利略變換的方法來表示,這個方法講的是,當兩個或更多的觀測者作勻速相對運動,也就是他們兩兩之間的相對速度保持不變時,如何把他們的測量結果聯繫起來。

儘管在邏輯上站不住腳,但絕對空間的觀念在19世紀的物理學家的頭腦中太根深蒂固了,於是他們很自然地設想,以太瀰漫於整個絕對空間,電磁波就是在這雲霧狀的以太中的擾動。以太是宇宙的屬性,就像地圖上的經緯一樣。任何距離的測量,都可以相對於以太做出。但是對於這些物理學家來說,以太的含義,並不僅僅是一種宇宙的參考系而已。由於地球相對於絕對空間在運動,它就是在連續的「以太風」中疾馳。如果以太不是出於亞里士多德腐朽思想的一種心理上的神話,就應當找出證據,表明以太可以導致出某些實實在在的科學結果。著名的邁克耳孫-莫雷(Michelson-Morley)實驗,其動機就是為了搜尋以太。關於這個實驗和它的深遠意義,我們將在下一章中再來談。

牛頓物理學的預言能力

關於時間,牛頓方程式還有另一個令人驚異的特點:它們是「決定性的」。為了理解這個意思,我們可以想像任何一個系統,相互碰撞的檯球也好,繞日運行的火星也好。牛頓的運動方程說,不管在觀測的初始時刻位置和速度如何,也就是不管「初始條件」如何,系統的行為對過去和將來都是確定的。不論物體是受到電磁相互作用,像繞原子高速轉動的電子那樣,還是受到引力作用,像繞日運轉的行星那樣,牛頓力學原則上能使我們確定物體在整個過去和將來的行為,只要我們能夠知道物體在某一個時刻的速度和位置。我們也許會想,將來是不確定的。但是按照牛頓的方程,將來是被詳詳細細地確定下來的。這種「決定論」是牛頓方程數學結構的一個直接推論。決定論與「因果律」密切有關,因果律說,每一個事件都有它的原因,而事件本身為其結果。在我們現在討論的情況下,初始條件就是第一個原因,因為我們不問初始條件是如何導致的。

看上去,我們不得不下這樣的結論:萬事都是由宇宙的初始條件決定的——當上帝點燃大爆炸的導火線的時候,這初始條件就被確定了。哲學家們常常想「證明」源於偏見的信仰;他們列舉出來的有利於自由意志的所有論點,都被牛頓的決定論擊得粉碎。決定論也貶低上帝和人類在宇宙演化中扮演的角色。牛頓的鐘錶機械式的宇宙,像是打在基督教神學心臟的致命一擊。怪不得教會與科學的關係相當不融洽。

上一章提到愛因斯坦說過的一句話——過去、現在和將來之間的區別只不過是一種幻覺——這無疑是出自於牛頓力學的決定性的和因果性的結構,這結構也同樣支承著廣義相對論。牛頓力學是一個時間對稱、決定性的理論,其中過去、現在和將來沒有區分——這三者相互之間沒有什麼特別的關係。知道了某個任意時刻行星的坐標和速度,就可以完全確定地描述太陽系在所有「後來」和「以前」時刻的狀態,只要把這些坐標和速度代入牛頓方程就行了。因此,對於一個力學系統,牛頓理論在任何一個時刻的描述,都在這同一時刻已包含其整個的過去和將來。時間倒轉的對稱性意味著「果」可以變成「因」,「因」可以變成「果」;這樣一來,我們的「因果感」本身也就大有問題了。就牛頓方程而言,一場板球比賽的時間完全可以倒轉,每一個球都完全可以回到投球手的手中。此時,「因」是球開始在草坪上先滾動後彈起時,球吸取的熱量;「果」是球飛向球板,吸收聲波,並彈回到向後退的投球手張開的手裡。

龐加萊的回歸論

牛頓的力學方程不具有內稟的時間箭頭,於是沒有理由說一個時間方向比其相反的方向更好。但是事情其實更糟。龐加萊提出的一個定理說,在一個足夠長的時間間隔內,任何孤立體系(例如宇宙本身)將返回到它的初始狀態;事實上,在一個無限長的時間中,它應當如此重複無限多次。這就是第一章中提到的斯多葛學派的時間循環。

龐加萊定理適用於一個大小有限的孤立體系:一個被限制在無摩擦的檯面上運動的檯球,遲早會以初始時的速度,回到它的初始位置。這種永恆的反覆,在檯球遊戲的例子中是容易想像的。但是,對於許多我們所感興趣的體系,粒子(例如原子和分子)的數目是如此巨大,使得這「循環時間」比起宇宙的年齡(大約100億年,也就是1後面10個零),要長出許多倍。即使如此,這種無止境的循環往復,還是暗中在摧毀時間箭頭的基本觀念,否定一切事物的演化,使演化的概念頂多只具有最膚淺的意義。龐加萊的循環論(或者叫做龐加萊回歸論),不管它的缺點如何,成為了理論物理學家的麻醉劑,所引起的主要反應,大體上說來,就是堅持從主觀立場上解釋時間的不可逆轉。

牛頓物理學的局限

牛頓物理學承認絕對時間的概念,但不承認絕對空間。如我們上面提到的,在向火車外扔果核的那一例中,牛頓方程的描述在伽利略變換下是不變的。這個變換講的是,當兩個觀測者的參考系作勻速相對運動時,如何把這兩個觀測者對於同一個事件的記錄聯繫起來。如果要求物理學與描述事件所用的參考系無關,那麼這一不變原理是必需的。如果宇航員到了月球上,發現那裡的物理定律不同,他們一定會感到非常驚異。因此,難怪不變原理在現代物理學中起著中心作用。但是,按照牛頓方程,兩個觀測者一方面由於相對運動而有不同的位置,另一方面他們對時間卻有同樣的感覺,而這種感覺是與參考系無關的。這就使得牛頓的或其他任何人的絕對時間觀念得以繼續存在。如果在早期某個時刻,兩個觀測者的表互相校準過,按照牛頓的世界觀,兩個人的表將永遠顯示同樣的時間。這聽起來非常合理,非常符合我們對時間的常識。

遺憾的是,常識往往是對真實世界的誤導,這一點以後會很明顯。其實,當我們注意到麥克斯韋電磁方程在伽利略變換下並非不變時,我們就意識到絕對時間是會有問題的。換句話說,電磁現象是隨著伽利略參考系的速度而變化的。然而,伽利略變換之所以成立,正是因為牛頓力學中沒有一個絕對靜止的狀態。電磁波的不正常表現,暗示著存在一個特殊的參考系,也就是絕對空間幽靈的復活。奇特的作用看來是可能了,例如,光傳播的規律似乎應該與觀測者的相對速度有關。此後,洛倫茲發現了一個新的變換——洛倫茲變換——在此變換下麥克斯韋方程是不變的。這一變換和伽利略變換大為不同,特別是它把兩個作勻速相對運動的觀測者的空間和時間坐標混在一起,從而使得光傳播的規律與速度無關。洛倫茲的這個形式古怪的變換,當時被認為只是一種彫蟲小技,因而未受到重視。直到愛因斯坦的狹義相對論1905年問世,它的命運才改觀。狹義相對論我們在第三章中將要談到。

除掉這一點小困難以外,牛頓物理學對物體在引力和電磁力作用下的大尺度動力學行為,無論是從樹上掉下來的蘋果,還是繞日的行星軌道,都給出了很好的描述。然而,對於看不見的原子和分子的微觀世界,也就是構成物質的基本單元,情況又是怎麼樣呢?

在我們的故事現在講到的那個時期——即19世紀末——

還沒有一個被普遍接受的物質原子論。但是有利於原子論的證據,是在不斷地越積越多。做出主要貢獻的,有玻耳茲曼,他奠定了氣體動力學理論的分子論基礎;有麥克斯韋,他把黏滯性與分子行為聯繫起來,玻耳茲曼把這比作「一首絕妙的交響詩」;此後,還有愛因斯坦,我們將在第四章中再談到他的關於布朗運動的分子理論(1905)。所有這些人的工作,都是運用牛頓力學去描述分子的運動。

反對物質原子論的論調,主要是由後來被叫做「維也納派」的「邏輯實證主義」的先驅者們激發起來的。這一哲學學說的倡導者,其中相當一些是有影響的人物,例如馬赫和德國化學家奧斯特瓦爾德(Wilhelm Ostwald),他們堅持認為,任何有關所謂原子論的陳述都是沒有意義的,因為我們沒有辦法直接證實原子和分子的存在。另一方面,玻耳茲曼深信原子論是科學上必需的,因此他不斷地與這些固執的反對者爭論。逐漸地,這些反對者在論戰中處於下風。

到了20世紀初期,原子論已經牢固地建立起來。當時大多數物理學家認為,現在對一切事物基本上已經完全瞭解了。也許只有很少的幾個小問題,是需要解釋的——例如,某些物質吸收熱量的準確方式,以及某些原子蒸汽輻射出的奇怪譜線——但物理學家們聲言,只要再過幾年,這些問題就可以解決了。讓我們僅僅舉一個例子。邁克耳孫在1903年信心十足地說道:「所有比較重要的基本定律和物理科學的事實,都已經被發現,它們已經很穩固地成立,甚至連因為有新的發現而要對它們進行補充的這種可能性,都極其微小。」溫伯格寫道:「這段話以後一直被物理學家們當做笑料。」然而,人們仍然一次又一次地拿科學上的運氣打賭。1928年,後來獲諾貝爾獎的玻恩(Max Born)發表評論說:「我們所瞭解的物理學,將於六個月內大功告成。」核力的發現,很快把這種想法送進了垃圾箱。但是即使到了1988年,霍金在他的暢銷書《時間簡史》中還說,他相信「可以謹慎樂觀地說,我們對自然的終極規律的探索,現在也許接近了尾聲」。讓時間來檢驗他的預言吧。

無論如何,原子論的興起,敲響了牛頓物理學在某些領域的喪鐘。日漸增多的證據表明,牛頓物理學對於描述高速、極大質量和極小質量的情況,已經失效。下兩章要敘述的兩個革命,在20世紀的頭25年中,衝進了牛頓的物理世界。量子力學使我們對「基本」微觀世界的認識面目一新,愛因斯坦的相對論把絕對時間的觀念一掃而光。正如斯誇爾爵士(Sir John Squire)模仿坡普的詩句寫道的:「光明不再繼續了,惡魔高聲地在嚎叫;讓愛因斯坦出世吧,使世界重現光明。」

時間失去了方向

作為我們日常生活中一個基本特點的時間,它的本質,在牛頓物理學中一直是含混不清的。時間是牛頓為了以數學方式描述運動的概念而引入的;他把運動定義為位置隨時間的變化,而時間是一個基本量,本身沒有定義:運動是用時間來解釋的,而不是時間用運動來解釋。我們可以把一個物體任意置於空間一處,但我們不能控制它在時間中的位置。

在一個牛頓宇宙中,相對做勻速運動的鐘,不論它們的位置和速度如何,時間流逝的快慢都是一樣的。一般人對這種時間觀是最感愜意的。然而這種時間觀被愛因斯坦的相對論否定了,這我們將在下一章中再談。

牛頓的時間中有一個佯謬。人們的經驗是,時間永遠是向前走的。時間的流逝才使我們能夠觀察到運動,但是時間箭頭的起因一直沒有解釋。牛頓的運動方程儘管具有很大的能力,但是它們產生的結果卻是與直覺相反的:時間的對稱性使這些方程對時間的方向漠不經心。經過龐加萊回歸,這些方程確保歷史會無限地重複。它們的決定性,如再加上關於一個系統的足夠信息,就可以斷言該系統所有將來和過去發生的事件。牛頓的這種自然觀難怪是浪漫派詩人所憎惡的。濟慈(Keats)在他的《拉米亞》一詩(1819)中寫道:

科學將剪斷安琪兒的雙翅,

用規則和準線打破所有的秘密,

把幽靈趕出天空,把地精趕出地洞,

把天上的彩虹拆散,叫它們永遠不再編織。

如果牛頓力學是普遍適用的,我們就不得不說,所有可能發生的過程,都可以用其組成部分的原子和分子的運動來表示。因為牛頓力學是決定性的,一個系統將來和過去的行為,就可以從該系統任何一個時刻的信息得到斷言。我們的大腦既然也是由原子和分子構成的,自由意志就不可能存在。法國哲學家波格森(Henri Bergson),和其他許多人一樣,為這幅大有問題的世界圖像感到憂慮,因為他覺得「經典物理學中,所有的事物都是一次性給定的:變化只是將然的否定,而時間也只是一個參數而已」。同樣的困難也使得另一個法國科學哲學家科瑞(Alexandre Koyr)認為,把牛頓力學描述的運動看做是「一種與時間無關的運動,一種在『非時』時間中進行的過程——這樣的時間概念,就和『沒有變化的變化』同樣地令人難解」。

牛頓力學造就了一個充滿活力的理論機體,這機體,人們至今仍然把它應用在各式各樣的場合:從檯球的運動到星系的形成,到空間探測的技術。行星、導彈、火箭、衛星和諸如「旅行者號」那樣的空間探測飛船,它們的軌道都是以這300歲高齡的理論作依據的。正如以色列(Werner Israel)和霍金所述:「它工作的精確性令人難以置信——對於地球的繞日運行,精度好於一億分之一——而且它還繼續在日常生活中發揮著作用。」對於描述行星軌道,以及其他只包含很少運動物體的「簡單」系統,常常有這樣的情況:它們的位置中微小的不確定性沒有多大影響,原因是牛頓方程對非常相似的現狀,總給出非常相似的將來。但是現實世界裡要考慮的,往往是包含眾多物體的複雜系統,而我們對它的信息又不可能掌握完備,在這種情況下,上面說的那種決定性和實際就很少有關係了。在絕大多數情況下,例如第一個太空人從空間看到的龐大的地球天氣系統,對現狀的描述中最微小的不確定性,也會導致完全兩樣的將來。失之毫釐,謬之千里,拉普拉斯夢想的決定論,因此被一筆勾銷。他本來認為,只要我們知道了在某個任意時刻,宇宙中所有粒子的位置和速度,我們就可以對一切做出預言。隨著決定論的滅亡,重新發現一個統一的自洽的時間觀的可能性,終於來到了。