農業革命包括食物經濟的重新調整,從基於漁獵和食物採集的遊牧生活轉變為基於農耕和土地的定居生活。儘管農業最初只是對漁獵——採集生存方式的一種補充,但是它最終幾乎完全替代了後者。農業革命為了獲取可耕地,砍伐和毀損了全球陸地上1/10的樹木和草地。漁獵——食物採集文明對地球的影響微乎其微,而這種新的農耕文化則徹頭徹尾地改變了地球的表面。[1]

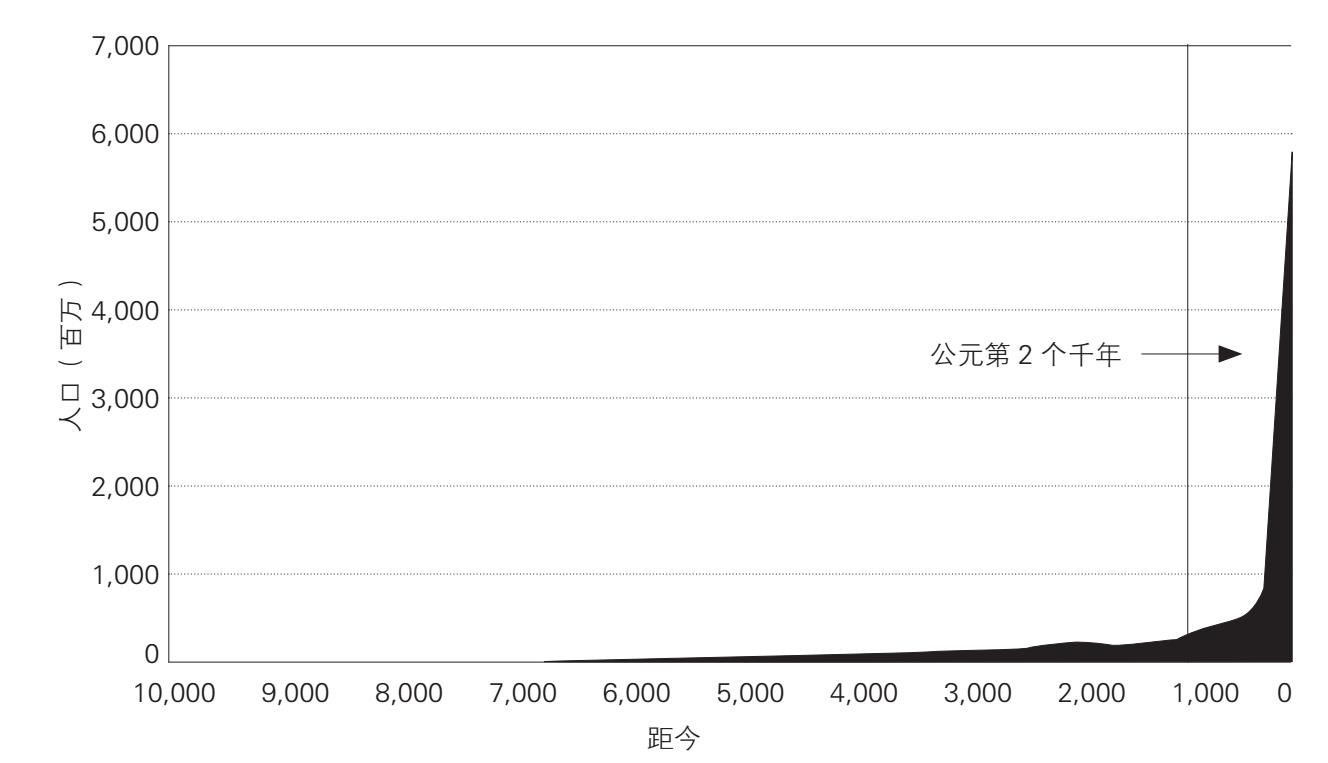

從地質學的時間尺度看,在第四紀冰川晚期,也就是在約11500年前,更新世結束,全新世開始。大約從這個時候起,歷史步入了一個新天地。農業技術由粗放變為集約,人類在發展過程中跨越了一道關鍵的門檻。在舊石器時代,在向世界各地遷移的過程中,我們人類駕馭新的自然環境的能力不斷增強。從全新世早期開始,它採取了集約化的形式:新的技術和生活方式使人類能夠從單位面積土地上獲取更多的資源。所以,雖然(從編年史角度看)人類歷史濫觴於舊石器時代,但是大多數人卻生活在最近的1萬年內(參見圖8.1)。

大體上我們可以把全新世早期的新技術稱之為農業。這些技術刺激了人口增長,支持人類在大規模、較集中的我們稱之為村莊和城鎮的共同體中生活。人類的居住區更加稠密,既促進了更多的思想交流,也促進了集體知識的積累,由此加快了技術交流的步伐。不過,更稠密、更龐大的居住區同時也帶來了新的社會和組織問題,要解決這些問題就要構建新的社會關係和更龐大、更複雜的社會結構。在數千年裡,這些變化以不同的速度遍及了世界大部分地區。這是現代人類進化史上最根本性的變化。

圖8.1 人類三個不同時代的比較

舊石器時代、農耕時代和新現代的比較,按照(a)延續時間(分別為24000、10000和200年)。(b)每個時代生活的人口數量〔據利維——巴奇:《簡明世界人口史》(牛津:布萊克韋爾,1992年),第31、33頁,自人類出現以來,其人口總數大約為800億〕。(c)生活在每個時代的人類數量(據利維——巴奇:《簡明世界人口史》,第31、33頁)

全新世的活力最清楚不過地體現在人口增長上(圖8.2,表6.2和6.3)。我們發現,在歐洲史前史中,在同一個地區,即使最早的農耕方式,其所能養活的人口也要比原先增加大約50—100倍。[2]就是為什麼世界人口增長的曲線圖中,在人類由流動的生活方式轉向農耕方式的時期清楚地展現出了一種向上攀升的趨勢。當然,我們關於這個時期世界人口的數字是近似的。儘管如此,這一時期居住遺址有所增加,這說明人口增長的速度確實要比更新世快得多。表6.2和6.3的測算表明,世界人口從1萬年前的大約600萬上升到了5000年前的5000萬,就是說在5000年裡增長了6—12倍。[3]世界人口平均每1600年翻一番,而在更新世後期人口平均每6000年才能翻一番。這些變化標誌著一個人口發展新時代的開始,其特徵就是在現代人口增長突飛猛進之前大約1萬年,世界人口曾長期保持相當高的增長率。

圖8.2 人類的數量,距今1萬年——當代(根據表6.2繪製)

20世紀30年代,澳大利亞考古學家V.戈登·柴爾德提出,這一系列的變化可以稱之為「新石器時代革命」。考古學家第一次以新石器時代來形容其與此前1萬年就出現的打磨石器時代的差別。不過,柴爾德堅持認為,這個時代的真正標誌是農業的出現,這是一個更具革命性的事件。農業為以後人類歷史上所有最為重大的發展奠定了基礎。今天,許多史前史學家反對柴爾德的觀點,因為他們經過進一步考察,發現這些變化是漸進式的。那個時代的人幾乎看不出他們曾經歷過一場革命。然而,柴爾德的新石器時代或農業革命這些概念還是值得保留。因為從整個人類歷史來看,這些變化是迅速的、革命性的(參見表8.1),僅僅在11500年到4000年前這段長達7500年的時間裡,以家庭種植業和養殖業為特徵的農業共同體至少在世界上三個或許七個完全不同的地區出現。由於農業人口遷徙到新的地區或者因為其他共同體將新技術納入他們半農業化的生活方式,最早的生活方式在這些「原始」的農業區得以廣泛傳播。通過人口的流動、當地的創造和再創造,以及許多本地的變化,農耕生活方式在世界大部分地區已有的或新生的交換網絡中迅速擴散。

表8.1 人類歷史的時間段

本章集中討論我所提出的早期農耕時代這一概念。在人類的這段歷史時期,農業共同體業已存在,但是還沒有出現城市和國家。我們會發現,這一時期的歷史發展各地均有所不同。在有些地區,它在10 000年到11 000年前開始,大約在5000年到6000年前結束,而在另一些地區,這一時期出現得非常晚,甚至到20世紀還繼續存在。

全新世的人類歷史

最後的冰川期的結束

最後的冰川期最寒冷的階段是在25 000年到18 000年前。從18 000年前開始,氣候逐漸變得溫暖濕潤,儘管有時氣候會相當突然地回到冰川期的狀態,但為時極短(如在大約13 000—11 500年前這段時間)。大約11 500年前以來,氣候保持了一個溫暖的時期,稱為典型的間冰期,不過間或會有更溫暖或更寒冷的天氣。全部有記載的人類歷史就發生在全新世的間冰期。

由於氣候變暖,覆蓋在北美大部分地區以及北歐、斯堪的納維亞和西伯利亞東部的冰層變薄並且北移。冰層融化,海面上升,海水淹沒了世界大部分沿海地區。這一變化在北緯地區最為矚目,那裡的土地從冰層的重壓下獲得自由,真實地呈現出自己的本來面貌。

氣候變化改變了地貌和植被。[4]森林面積不斷擴大,沙漠和冰原地區逐漸縮小。在歐亞大陸和北美冰川時期的寒冷草原地帶出現了森林,形成了一些世界上最大的林區。樺木和松樹覆蓋的速度和範圍最快、最遠,緊隨其後的就是榛木、榆樹和橡樹等落葉樹種。在非洲和南美等更為溫暖的地區,一度消失的森林重新出現,形成了面積不亞於北部溫帶樹林的熱帶雨林。森林所到之處,消滅了草原物種,如冰川時期歐亞和北美草原上的猛犸象、野牛、馬等動物群。取代這些動物的有野豬、鹿和兔子,還有一系列可食用的新植物,如堅果、漿果、種子、水果和菌類等。對於人類而言,開發利用這些物種比在冰川期北部地區捕獵大型食草動物要艱難得多。但在有些地區,隨著氣候變暖,這些小型可捕食的物種大量繁殖,因其絕對數量之大而頗具誘惑。在距今10 000年到5500年前的這段時間裡,濕度的增加使現在的撒哈拉大沙漠成為草木繁茂的湖泊山林地區,那裡的居民留下了令人歎為觀止的巖畫,巖畫所反映的生活方式,在如今乾燥的撒哈拉大沙漠中是難以想像的。

動植物不得不適應氣候的變化,人類也是如此。但是,它們的適應方式各有千秋,因而全新世的人類社會就變得更加千姿百態了。

三個世界

在全新世早期,隨著海平面升高,聯結西伯利亞和阿拉斯加、日本和中國、英國和歐洲,以及大洋洲、巴布亞新幾內亞和塔斯馬尼亞的大陸橋全部被淹沒了。印度尼西亞由原先冰川期亞洲南部的半島變成了群島,與大洋洲和巴布亞新幾內亞之間的溝壑變得更寬了。隨著人類在整個世界範圍內棲居,上述地理變化就割斷了古代人類之間的聯繫,將人類分割成為具有不同歷史的不同人群。正如羅伯特·賴特所恰如其分地指出的那樣:「對於文化的進化而言,如今的東半球和西半球成了兩個互不相干的皮氏培養皿。」[5]

從來就不存在絕對的隔絕。可能在4000年前抵達澳大利亞的野犬,或在最近幾個世紀抵達澳大利亞的印度尼西亞海參捕撈者都能證明,澳大利亞從來沒有完全與印度尼西亞和亞洲隔絕。巴布亞新幾內亞也沒有完全與公元前1600年前以來陸續移民到印度尼西亞的南太平洋島人斷絕關係。[6]維京殖民者曾經橫跨白令海峽狹窄的溝壑,在紐芬蘭島建立了一個短期的居民點,說明美洲也從未與歐亞大陸完全隔絕。此外,南美的甘薯出現在了波利尼西亞,證明在過去的3000年裡,美洲與太平洋地區各共同體之間必定有一些聯繫。然而這些聯繫極為有限,以至於將過去4000年全新世期間人類歷史設想為在三個不同的世界區——有時還可以加上第四個世界區即太平洋地區——中各自獨立發生的,還是有一定道理的。[7]全新世的世界區主要有:非洲—歐亞世界區,包括非洲和整個歐亞大陸,以及離岸島嶼如不列顛和日本等;美洲世界區,從阿拉斯加到火地島、加勒比海等離岸島嶼;澳大利亞和巴布亞新幾內亞世界區;以及大約4000年前以後的太平洋島嶼的人類社會。(參見地圖8.1和8.2)

至少原則上說,在每一個世界區裡,觀念、影響力、技術、語言,甚至某些商品都有可能從這一頭傳播到另外一頭。在巴布亞新幾內亞和澳大利亞之間,經過托雷斯海峽的島嶼鏈,常常發生間接的聯繫。在澳大利亞,產自西北的名產如珍珠貝等,接力似的穿越了整個大陸,而來自東北最遠端約克角的「大包貝殼」被加工製作成用於宗教儀式和巫術的裝飾品,遠銷澳大利亞南部和西部沙漠。[8]波利尼西亞和密克羅尼西亞群島定居著一系列相互聯繫的移民共同體,他們在語言上以及在所謂拉皮塔文化考古遺存上,都表現出了顯而易見的相似性。[9]在非洲—歐亞大陸世界區,撒哈拉沙漠在大約4000年前曾是一片無樹的大草原,因此撒哈拉沙漠以南的非洲並非像以後那樣是一個孤懸的地區。畜牧技術起源於歐亞內陸地區和撒哈拉非洲地區,從歐亞內陸地區穿過歐亞大草原,傳播到了西伯利亞東部,也從撒哈拉地區傳播到了中東和東非。印歐語系的諸語言傳播到了新疆、印度和西歐;亞非語系的諸語言傳遍了非洲大部分地區,也傳入了中東地區;突厥語傳遍了蒙古和安納托利亞地區。正如語言學家約瑟夫·格林伯格(Joseph Greenberg)所言,在美洲,一代又一代的早期移民從阿拉斯加向火地島遷移,創造出了一個涵蓋整個南美和北美大部的語言區。[10]

地圖8.1 全新世的世界區

地圖8.2 非洲—歐亞世界區

將上述全新世大部分時期的每個地區視為獨立的世界區進行思考是頗為有益的,因為這樣做能夠幫助我們將普遍特徵和地區特徵區別開來。這些地區的歷史存在著驚人的一致,但是也存在著驚人的差異。所有世界區都發生了某些方面的集約化,世界各地更新世的人類顯而易見的持續提升的適應能力都繼續得到增強。不過,由於變化的速度不盡相同,每個地區表現出來的適應性也就大相逕庭。以下三章的中心任務,就是要解釋這些不同的歷史上的相似性和差異性。[11]

什麼是農業?

在全新世早期的各種集約化過程中,農業最為重要。可是,什麼是農業呢?與前面一章所討論的刀耕火種的「農民」一樣,農民系統地修整環境,使之有利於那些他們認為最有用的動植物。但是農業卻極大地改造了環境,通過早期人工淘汰方式最終改變了他們所喜歡的物種,由此極大地提高了生產能力。農業所依靠的正是被稱為馴化的最早的基因工程。

動植物的馴化

馴化是一個共生過程,在這個過程中,一個物種不是僅僅捕獲另一種物種,而是保護這個物種並促使其再生產,以便創造一種更加可靠的食物來源。我們已經看到,這種從捕食到共生的進化類型在進化史上是司空見慣的,達爾文主義的邏輯也十分適用於這種現象。因為過度捕獵會殺光所有被捕食的物種,而最有效的捕食者(無論其體型大小)總是有選擇地殺死捕食的對象,甚至還要確保被捕食的對象作為一個物種繼續存在下去。這兩個物種都從這樣一種關係中得到好處。捕食動物更有效地掌握了一種重要的食物來源,而被捕食者則找到了一個樂意確保其生存和繁衍的保護者——當然是要付出代價的。如果不是人類馴化了綿羊和玉米,這兩個物種都不可能像現在這樣豐富多彩。馴化在許多不同的物種裡都有發生。例如,螞蟻多少有點兒像人對待家養的牛一樣對待蚜蟲,以便獲得蜜液。它們用觸角敲打被俘獲的蚜蟲,刺激它生產蜜液。為了得到蜜液,螞蟻保護蚜蟲,確保它們能夠繁殖。[12]

在捕食和馴化之間不存在明確的分界。但是在緊密的共生關係中,兩個物種在行為和遺傳方面都發生了變化,直到一方或者雙方沒有另外一方就再也不能生存。在人類歷史上,遺傳變化主要發生在被馴化的物種上。人類固然在遺傳上也發生了變化——例如,有些人獲得了消化家畜生奶的能力。但是最重要的人類適應性表現在行為和文化上。文化變遷的速度更快,說明為什麼人類與人類的共生要比與非人類之間的共生關係的形成迅速得多。

馴化是指在這個共生階段,至少共生的一方不能靠自己而單獨生存下去。就農業而言,這就意味著馴化的動植物沒有人類的支持就不能生存或繁殖,而許多人類共同體沒有他們所喜歡的馴化的動植物也不能生存下去。馴化的綿羊行走緩慢而且蠢笨,在野生環境下根本無法存活。而現代的玉米,或者印第安玉米,沒有人類的幫助也無法繁殖,因為它的種子不能隨意拋灑。[13]布魯斯·史密斯(Bruce Smith)在其論述農業起源的一部新著中,將馴化定義為「人類創造的新型動植物」。[14]動物新物種的創造,肇始於人類控制動物的繁殖,切斷它們與野生環境的聯繫。至於馴化植物,則始於收穫、種植和除草,因為這些做法可以去除這些馴化的植物與周圍相鄰植物的遺傳聯繫,使之具有比起「野生」的表親更好的起點。在這兩種情況下,人類的干預在野生環境和馴化物種之間設置了一道障礙。這就促使遺傳變化迅速發生,就像不同地區的物種的形成一樣,但是在這裡促成遺傳變化的不是遷移或者地理變化,乃是在同一物種的不同種群之間設置了障礙的人類。

一旦人類開始將某一個種群同其相近的種群區分開來,它就能夠迅速進化。考古學家熟悉所發生的變化。某些結子的植物,其種子緊緊地集成一簇,比野生的物種更加牢固地附著於莖上,便於人類採集(因而也便於重新栽植)密集的種子;此外,相互疏離的或者鬆散地附著於莖上的種子,在收穫的時候會掉落在地上,因而不大可能重新栽植。由於同樣的原因,人工種植的植物,其種子傾向於發展為子大、皮薄。凡是植物在密集種植,爭相獲取陽光的地方,最先發芽的秧苗才能夠存活下來,而這些秧苗很可能皮薄,有著大型內部儲藏空間,因而能夠在競爭中脫穎而出。最肥大、最能結果的、最先發芽的植物才有可能得到人類的選擇加以種植。因此,在尋找馴化證據的時候,古生物學家就去尋找那些比野生植物種類種子更大、皮更薄、密集成簇、更強壯的花序軸(即聯結軸)牢牢固著在莖上的種子。馴化的動物也經歷了相似的變化,不過比較難以尋找到相關的考古學記錄。體型減小是一個共同標誌,這可能由於有意選擇比較容易馴養和控制的野獸所致,也可能由於在人工繁殖條件下營養較差所致。不同家畜的組成是另外一個標誌。馴化的母畜在數量上超過公畜,因為公畜被淘汰得早。馴化的老家畜也可能被淘汰掉。

農業並不是動植物馴化的同義詞。許多社會都採取過有限的馴化形式,或者是植物或者是動物,只是沒有靠這些馴化的動植物為生,也沒有採取定居的方式而已。雖然遊牧民族與農業民族一樣依靠家畜為生,但是他們主要依靠馴化的動物而不是植物。而且,遊牧民族像食物採集民族一樣,通常是在不同地區流動的。與之相對照,農業民族通常利用馴化的植物,也利用馴化的動物,而且它們大多數是定居的。雖然農業民族仍然捕魚狩獵,但是其共同體維持生命的主要基礎來自馴化的動植物。最後,在農業社會裡,馴化的植物通常比馴化的動物更為重要。這是由於一條基本的生物學規則所決定的,這條規則就是,處於食物鏈最底層的生物體能夠最有效地轉換陽光的能量。在食物鏈的每一階段,大約90%的能量消失掉了,因此,主要依靠植物食品的生活方式的人類一般比主要依靠動物食品的生活方式的人類(例如遊牧民族)能夠養活更大的密集生活的群體。因此,馴化的植物對於農業革命而言是至關重要的。

正如表8.2所示,不同動物、植物物種的馴化在整個全新世都一直持續不斷,而且顯然分別在世界不同的地區發生著。儘管如此,這些數字只是反映了最早的馴化證據。從馴化到主要依靠農業的生活方式,在某些地區發展很快(如西南亞、中亞和中國),但是在其他地方則發展緩慢——美洲尤其如此,那裡最早的動物、植物馴化與最早的主要基於農業的證據之間相差數千年之久。

早期動植物馴化的年代和地理

此外,有一些研究可能將表8.2所記載的時間上推數百年,甚至數千年。研究者還會考證出現在被人們遺忘的其他動植物馴化中心。很可能在熱帶地區還有某些中心存在,尤其在巴布亞新幾內亞和印度尼西亞、在亞馬孫雨林(那裡主要的農作物是木薯、土豆和花生)。在巴布亞新幾內亞部分地區,芋頭也許早在9000年前就已經種植了;在5000年到6000年前之間,真正的農業社會在該地區砍伐森林,建造永久性村莊,人們完全靠農業為生,以當地(或許是進口)芋頭、薯蕷科塊莖等物種作為主食。[15]

表8.2 最早的動植物馴化證據

資料來源:尼爾·羅伯茨:《全新世環境史》第2版(牛津:布萊克韋爾出版社,1998年),第136頁

一百多年前,弗朗西斯·加爾頓(Francis Galton)寫到,馴化動植物的最初幾步包含有某種生物學的「面試」。人類可能「面試」了無數的捕食物種,但是因為缺少使之成為可靠的馴化植物所必需的主要品質而歸於失敗。馴化失敗的有鹿(過於好動),以及橡實和榛子(營養不高,比穀類和豆類更難儲存,但是這兩種植物在饑荒的時候仍可食用)。最早被人類成功馴化的物種也許就是狼。早在舊石器時代晚期,狼就被馴化了,現代所有家養的狗都是這些最早馴化的狼的後代。[16]但是馴化的狼並沒有對以後馴化的物種產生重大影響,那是因為它們沒有改變食物採集的生活方式,而是用來幫助獵人。

「新石器時代革命」實際上濫觴於極少量種子植物的馴化。這一變遷的最早證據來自西南亞,亦即將非洲和歐亞大陸連接成為前現代地球上最大的交換網絡的那一條走廊地帶。農業出現在最大、最古老的世界區,亦即非洲—歐亞世界區,可能並非偶然。它處在將兩個非常不同的地區連接起來的地帶也非偶然,因為這類樞紐地區(參見第10章更為充分的討論)乃是大範圍生態信息的交換場所。另一個樞紐地區則是將北美和南美連接起來的中美洲地區,在這裡,農業也很早就出現了。

非洲—歐亞大陸最早的農業遺址集中在考古學家所稱的新月沃地。它主要是一塊拱形高原地帶,北起現在的以色列、約旦和黎巴嫩,然後沿土耳其和敘利亞邊界東移至扎格羅斯山,再沿伊拉克和伊朗邊界南行。在距今11000年到9000年之間,這一地區至少有8種植物被馴化。包括綠豆、豌豆、鷹嘴豆、苦巢菜、亞麻和穀類植物——二粒小麥、單粒小麥和大麥。這三種穀類農作物似乎都是在距今11500年到10700年間的傑裡科附近被馴化的,也許那裡的共同體曾一度收穫到了其野生品種。[17]在數世紀不到的時間裡,這三種穀類植物都發生了與馴化過程有關的各種變化。它們的種子變得更大,它們的軸更加堅固、更能支撐主莖。

綿羊和山羊也許是新月沃地北部那些以前圍捕這些動物的共同體成員所馴化的。儘管如此,大體而言,動物似乎比植物的馴化要略微晚一些。實際上,可用作動物飼料的農作物的出現,也許是動物馴化必不可少的前提。豬是在新月沃地北部土耳其和敘利亞交界地區馴化的。[18]與綿羊和山羊不同,豬與人類爭食,因此它們馴化的時間更晚。牛也比綿羊和山羊馴化的時間更晚。牛被馴化的最早的確切證據是距今大約9300年。[19]之所以馴化得晚是因為它們的野生祖先,古代歐洲野牛是一種危險性很大的野獸。(我們知道這點,是因為野生環境下的古代歐洲野牛一直活到了三個世紀前:17世紀初的波蘭還能發現最後的歐洲野牛的蹤跡。)不僅如此,就像綿羊和山羊一樣,古代歐洲野牛也是群居的。這就意味著只要馴化或者代替它們的頭領,就能夠控制整個牛群。[20]對於牛而言,就像綿羊和山羊一樣,馴化很快就導致動物的遺傳變化,因為不被人類喜歡的性格如易受驚嚇和攻擊性強的(甚至聰明的!)都被淘汰了。

中國是第二個早期馴化動植物的地區。最近的研究表明,這個過程的發生比我們以前所認為的還要早一些。也許在大約9500年到8800年前,那些收穫野生水稻的食物採集民族就開始在華南的長江一帶栽培水稻了。華北黃河流域在8000年前開始栽培小米。豬也許是在北方得到馴化的。到距今8000年的時候,華北以小米為基礎的社會制度和華南以水稻為基礎的社會制度都已經確立起來了。

馴化的第三次浪潮發生在距今6000年到4000年間。非洲類型的小米和高粱至少在4000年前的撒哈拉以南的地區得到栽培,也許還要早許多。撒哈拉以南的非洲與新月沃地大不相同的自然環境,以及大不相同的動植物馴化,表明那裡很少受到西南亞的影響。

最近的研究表明,美洲動植物馴化的發生比曾經想像的要晚。沒有任何地方有確切的證據,能夠證明在距今5500年之前,有過任何充分的動植物馴化。這個年代,是迄今為止在中美洲今墨西哥城西南的特華坎(Tehuacan)河谷所發現的最早栽培玉米樣本的年代。玉米是從野生墨西哥蜀黍遺傳下來的,它與豆子和各種南瓜一起成為全美洲最重要的栽培作物。南美是美洲唯一馴化動物起到重要作用的地區。在這裡,豚鼠、伊拉瑪和羊駝至少在大約距今4000年前就被馴化了,大約同時被馴化的還有藜谷和土豆。美洲的馴化動物所起作用不大,因為最具潛能的馴化動物馬和駱駝早在冰川時代末期可能由於人類的亂捕濫殺而滅絕了。實際上,人類第一次移民到美洲的浪潮到來之際僅有少量馴化動物存活可以部分地說明,美洲早期動植物馴化之前的史前史,與定居農業文化之間存在一道漫長的鴻溝。[21]

在第三個世界區巴布亞新幾內亞也有動植物的馴化。在這裡,雖然發生較早,但是其影響卻比其他世界區為小。

農業雖然初露端倪,但是並沒有吞噬之前的一切。實際上,從現代人的觀點看,令人吃驚的倒是在本章所述的這一時期裡農業竟何以發展得如此緩慢。雖然某些共同體開始主要依賴馴化的動植物為生,成為真正的農業文化民族,但是其他共同體則固守傳統的食物採集的生活方式,只是以一兩種馴化的動植物作為補充。在巴布亞新幾內亞,農業人口與相鄰的食物採集民族一直並存到現代。在美洲,動植物的馴化傳播緩慢,在馴化了葵花和葫蘆的北美東部共同體那裡表現得最為明顯。在那裡,缺乏有潛力的可馴化的動植物可以解釋農業為何進展緩慢。雖然農業生活方式到大約4000年前的時候已經比南方發達許多,但是狩獵和採集食物仍然持續了大約3000年,因為當地馴化的動植物不能提供所需的全部營養。當墨西哥玉米大約在1800年以前傳播到那個地方時並不能獲得高產。直到大約1100年以前新的玉米種子以及墨西哥豆子和南瓜能夠抵禦北方的冬季,那裡的農業方才起步。[22]

在非洲東北部沿尼羅河一帶,一批新月沃地特有的馴化動植物在距今9000年前出現(只有大麥是埃及本地原產)了,但是農業村莊的廣為傳播卻花了將近數千年。在歐洲,動植物的馴化在大約9000年以前開始從新月沃地傳播到巴爾幹地區和意大利的地中海沿岸和法國。再從那裡向北傳播到氣候和環境都有所不同的溫帶地區,在那裡必須改變馴化的方法才能獲得成功。曾經有一段時間,似乎可能追溯到在6000年到8000年前之間農業在整個歐洲傳播的清晰的「推進浪潮」。然而,更多的細節研究表明,雖然整個歐洲確實發生過動植物的馴化過程,但是比最初看上去的要緩慢,也不甚成功。農業共同體在易於耕作的黃土地區定居下來了。但是在其他地方,尤其是在次大陸的西北部和東北部,數千年來只產生了有限的影響。當地食物採集的共同體只是採納了某些農業技術,並且保持與農業共同體的貿易聯繫,自己並沒有真正成為農民。與農業有關的動植物的馴化和農業生活方式仍然只是一種備選的生活方式,或者作為食物採集的補充;在新石器時代的許多地區,食物採集民族和農業民族通過區域的交換網絡而聯繫起來。

同樣的范型在其他地方也能夠看到,農耕時代早期的農業產生了影響,但是並沒有佔據統治地位,從烏拉爾山以西的俄羅斯到中亞和墨西哥北部都是如此。

農業的起源

我們如何解釋農業的傳播呢?[23]

這個問題似乎很容易回答。集體知識的傳播確保人類共同體能夠不斷探索從環境搾取資源的方式,最終他們必然會遭遇到農業。此外,農業比大多數採集的生活方式更加高產,因此可以假設,農業一旦被「發明」,就必然迅速傳播。最早嘗試解釋新石器時代革命的學者確實提出了這樣的假設,他們將農業視為一種發明,由於其內在的優越性而從一個中心向所有人類傳播,並且為他們所採納。

然而,20世紀的研究對這種解釋提出了兩個重大疑問。第一,誠如我們所見,農業事實上並不是從一個中心傳播出來的。相反,顯然它是在三個世界區的許多不同地方分別出現的。我們如何解釋世界上似乎相互之間沒有關聯的地區何以幾乎是自發地出現了這些變化呢?正如馬克·科恩強調的:「早期農業最令人吃驚的事實就是,……它居然是一個遍地開花的事件。」[24]

第二,我們再也不能假定食物採集共同體一旦學會了農業技術,就必然會採納它。實際上,我們也不能明確將農業的出現自動視為進步的標誌。誠然,農業比食物採集的生活方式能夠養活更多的人口,因此從長遠觀點看,當農業共同體與食物採集共同體發生衝突的時候,必定能夠戰勝它。但是許多食物採集共同體甚至在懂得了農業技術之後仍然拒絕採納農業活動。卡拉哈里沙漠的一個食物採集者告訴現代學者,既然有那麼多的蒙剛果(Mongongo)[25]仁可以吃,為什麼還要像農民那樣辛勤勞動呢?在澳大利亞最北部地區,尤其在約克角,那裡的原住民懂得如何種地,因為北部的島民就是種地的。但是他們故意不採取農業的生活方式。在俄羅斯和烏克蘭也是如此,也許在大約6000年到7000年以前,食物採集民族和農民進入該地區之後他們就共同存在了長達數千年。[26]食物採集民族認為,農業只是一個備選的而不是必選的項目。

他們的保守也許具有相當的合理性。從流傳至今的遺骸看,早期農業產生了新的疾病類型以及新的緊張關係。[27]在溫暖的氣候裡,農民的食物選擇比食物採集民族更少,因此他們必然會發生週期性的短缺;食物採集民族轉向另外一種食物資源是相當容易的。饑荒是農業革命的一個乖謬的副產品。農業共同體更容易受到在比較大型的定居共同體中流行的老鼠、灰鼠、細菌以及病毒所攜帶的疾病的影響。甚至更加重要的是,對現代致病細菌的遺傳學比較表明,在有家畜馴養的非洲—歐亞大陸,致病細菌很容易從牛、雞和豬等畜群傳播到人類身上。疾病利用了這樣一個事實,就是一旦人類在村莊共同體中定居下來務農的時候,他們自己也就變成了畜群。[28]最成功的、長期存活而成為流行病的菌株正是那些使人受到感染卻不殺死他們的菌株——如天花和流感等。早期農業共同體中健康衰退的另外一個標誌就是——與石器時代的採集社會相比——新石器時代人類骨骼的平均長度似乎更短一些;此外,在早期農業方式出現之後,並沒有證據表明人類的期望壽命增加了,兒童死亡率降低了。[29]在這兩種類型的社會裡,能夠成年的兒童不足50%,所謂預期壽命一般不過在25—30歲上下,當然個別也有50—60歲。[30]總之,農業的出現似乎降低而不是提高了人類福祉的標準。約翰·格斯沃思寫道:「凡是在人類骨骼保存至今而有可能就這場變化發生前後進行比較的地方,生物考古學家都能夠看到,農業轉型與營養狀況下降,與疾病、夭折、過勞和暴力的增加之間存在聯繫。」[31]

任何關於農業起源的敘述都必須解釋早期農業的編年史,必須解釋為什麼食物採集共同體一定會採取農業這種明顯落後的生活方式。為什麼在當時食物採集、捕獵的品種更豐富、體型更大、儲藏更方便的動物都比較輕而易舉的情況下,人類心甘情願地採取一種基於辛苦地耕耘、儲藏並加工種類極其有限的草種的生活方式呢?

關於新石器時代革命的「原動力」的解釋

現代關於新石器時代革命的解釋始於20世紀20年代。俄國遺傳學家N. I. 瓦維洛夫(Vavilov)曾對馴化植物的現代近緣野生種開展研究,他堅信,凡是這些栽培植物最具有遺傳多樣性的地方,就是它們的起源地,也許還是最早的栽培地。他考證出了早期農業的八大「種源中心」。瓦維洛夫種源中心的清單與現代類似的清單大同小異,而現代植物研究的原則告訴我們許多關於早期馴化的歷史,更加充實了現代古植物學的基礎。戈登·柴爾德論證到:氣候變化也許為人類的密集居住創造了若干個「綠洲」,在這些地方,人類為了生存就被迫採取集約化的生產方式。大體而言,這一立場尚有其獨到之處,不過他最初論證的細節已經不能成立。羅伯特·布萊德伍德(Robert Braidwood)對伊拉克的早期農業首次開展了系統的考古調查,他研究了兩座村莊——卡裡姆·薩希爾(Karim Shahir)和雅爾末(Jarmo):前者是食物採集民族的村莊,而後者則是務農的村莊。理查德·麥克內什(Richard MacNeish)是研究美洲早期農業的先驅,他從20世紀40年代末開始了一系列探險,潛心研究玉米的早期歷史。[32]

繼這些先驅性研究之後,大量關於農業起源的研究便開始了。我們現在基本上弄清楚了其主要因素,至於這些因素是如何交互作用,我們還不能非常清楚地瞭解。主要因素有:氣候變化;食物採集民族各種形式的集約化;人口增長,在某些地區迫使食物採集民族開發較小的地域,集約化地利用這些地域;共同體之間交換的增長;以及最後一點,動植物的馴化。任何解釋都必須包含這些因素的共同作用。下文雜糅了若干種密切相關的模型的觀點,以及來自不同地區的材料,儘管這種說明比較適合於我們所稱的美索不達米亞和新月沃地的情況。我們將論證,農業的進化是由若干各不相同的階段構成的,在不同地區的動植物馴化歷史上,每一個階段只是略有一些差別而已。[33]

讀者將會看到,與20世紀初那種人定勝天的宏論相比,這裡的概述有所不同。相反地,就像《創世記》的故事一樣,它描述了誘惑、墮落和驅逐。

文化的預適應和生態學知識

大多數舊石器時代晚期的共同體已經懂得許多農民需要懂得的事情。從技術上講,他們預適應了農業。我們之所以假定存在這種情況,是因為現代食物採集共同體對於他們環境中的動植物都有所認識。他們知道在哪些條件下他們喜歡的物種能夠生長茂盛,知道如何培養他們喜歡的物種,並且促使他們喜歡的物種成長——比如除掉雜草或者其他競爭植物。大多數小型社會懂得種子可以長成植物,或者植物扦插也能成活,人類行為能夠刺激或者抑制植物的成長。[34]唐納德·O亨利把舊石器時代人類的生態學技術描述為農業出現的「必要」條件。[35]

還可以確定的是,集約化的重要形式似乎出現在與農業幾乎或者根本無關的食物採集民族中間。人類學家常常把這些共同體稱為「豐裕的食物採集民族」。前一章已經描述了舊石器時代晚期烏克蘭令人震驚的猛犸象捕獵者,提到了法國南部密集的人口,他們依靠歐洲冰原南部大量漁獵收穫物為生。凡是看到食物採集共同體變得比較具有定居的特徵,我們就知道他們正在利用集約化的技術,因為要在一個地方待上一長段時間,他們必須集約化地利用當地的資源。但是這種集約化早在最後的冰川期結束之後不到1000年,就已經變得日益明顯了。在所有三大世界區裡都出現了某種形式的集約化,在這三大地區裡,集約化都導致了某種形式的定居文化(例如,建立固定的或者半固定的居住區)。這一點必須強調,因為人們經常認為,在若幹得天獨厚的地區產生農業之後,世界的某些地方就停滯不前了。

在澳大利亞,尤其是在過去5000年中,有大量證據表明存在著集約化的過程。集約化使得人口增長,導致在某些地區出現了定居文化。石器工具在這一時期變得更加多樣化了。新的、小型的、精工製作的石器在澳大利亞許多地方出現,包括澳大利亞中部地區的小矛頭(澳大利亞沒有證據表明有弓箭),有的矛頭製作還極為精美,以至於被當作儀式用品使用,甚至長途販運到數百公里之外。在其他地方,打製出加固的刀刃,可能安裝成數排,製作成諸如「必殺之矛」的兵器,鋸齒狀的刀鋒,確保被刺傷的人幾乎喪命。[36]澳洲野狗,一種半馴化的狗,出現在大約4000年以前,非常接近於現在的印度狗,也許是橫渡印度洋而來,而不是從印度尼西亞輸入的。[37]

新技術意味著新的搾取資源的方法。在澳大利亞的維多利亞省建造了精緻的捕捉鱔魚的圍欄,有的還與長達300米的水渠相連(參見圖8.3)。約瑟芬·弗魯德寫道:

圍欄橫跨石壘的水道或水渠。捕捉鱔魚的網或簍子掛在通常建構成V形石牆的縫隙上面。鱔魚簍子用樹皮條子或辮狀的燈芯草編織而成,口子上有柳條圓環。圓錐形的鱔魚簍子使得人們可以站在圍欄的尾部,等鱔魚游到狹長的簍子尾部時就能夠把它們抓住。漁民咬住鱔魚頭的背部,殺死它們。[38]

他們能收穫並儲藏如此之多的鱔魚,因而嚮往過上真正的、相對永久的定居生活(參見圖8.4)。低矮的石頭小屋子群落保存至今(有一處群落遺址數量達到了146座),證明早期歐洲旅行者稱當地有原住民村莊的報告所言不虛。[39]這些共同體的生活,全靠捕獵從鴯鹋到大袋鼠的許多當地物種,和採集例如薯蕷科雛菊的塊莖、蕨類植物以及旋花科植物等蔬菜。

圖8.3 澳大利亞的集約化:捕捉鱔魚的圍欄

1814年,喬治·奧古斯都·羅賓遜所繪西維多利亞的一種捕捉鱔魚的簍子和圍欄,顯示(上圖)「圍欄或者耶羅克(yeroec)的正面」,以及安置在圍欄的孔洞上的「鱔魚簍子或者阿拉比納」(arrabine);(中圖)「林吉爾(lingeer)或者掛鱔魚的棍棒」;以及(下圖)「用燈芯草編織的辮狀的阿拉比納或者鱔魚簍子」。采自約瑟芬·弗魯德:《夢幻時代的考古學》(悉尼:柯林斯出版社,1983年),第206頁;轉引自喬治·奧古斯都·羅賓遜(George Augustus Robinson)1814年的日記,悉尼米歇爾(Mitchell)圖書館惠允使用

在澳大利亞沿海地區,貝殼魚鉤是一種新發明,使得人們能夠獲得新的食物資源,促進人口增長。有些共同體收穫薯蕷科塊莖、水果和穀物的方式表明已經出現了初步的農業。用於收穫薯蕷科塊莖在當時(現在又何嘗不是)刺激了人口再增長,水果種子特意撒在垃圾堆裡,以形成果樹林。在澳大利亞中部某些比較貧瘠的地區,歐洲旅行者觀察到用石刀收穫野生小米並將其儲藏在大型穀倉裡。某些地方還發現了15 000年以前用於軋谷子的石磨,證明這些農活是極其古老的。[40]

圖8.4 澳大利亞的集約化:石頭房子

在維多利亞的孔達赫(Condah)湖畔發現140多座石頭房子。采自約瑟芬·弗魯德,《夢幻時代的考古學》(悉尼:柯林斯,1983年),第207頁;藝術家的印象,戴維·懷特(David White)作,《年代》,29.1.81

到舊石器時代晚期及全新世早期,類似的變化在世界其他許多地區都有發生。在中美洲,有跡象表明,早在9 000—10 000年以前,就已經廣泛種植若干種以後成為主食的物種,包括早期類型的玉米、豆類以及南瓜。有些中美洲的沿海地區享有極為豐富的海岸資源,以至於也許早在5000年以前它們就變成了大型的定居地區。[41]在歐亞大陸西北的波羅的海地區,集約化的跡象也在最後的冰河期晚期出現了。布裡安·法甘寫道:

中石器時代的人類居住在剛剛形成的波羅的海沿岸,他們開發出了一系列令人震驚的捕魚技術,用投槍、網、叉和柵欄,許多都保存在被水浸沒的遺址裡面。投槍和弓箭綁有小的石、骨或者其他東西製成的倒鉤。打磨鋒利的工具用於木器製作和加工森林植物。大型的獨木舟,有的是挖空整根樹幹製成,便證明了這點。[42]

這些都是由豐裕的食物採集民族組成的穩定的、大型的定居共同體。他們依靠狩獵、釣魚和採集植物食品為生。有些波羅的海的定居點十分龐大。考古學家已經發現常年居住的遺址,生活在那裡的人數多達100人。有些遺址從大約公元前3000到前1500年就一直有人居住。[43]

在埃及南部和蘇丹的尼羅河谷也發現了早期豐裕的食物採集者的證據。阿斯旺附近的共同體早在18 000年以前就開展了大型圍捕活動、打魚(很可能意味著他們有一定程度的定居生活),搭建一層樓的草棚;在附近的一個可溯至大約15 000年之前的遺址裡,有一些石刀閃閃發光,表明它們是用來收穫野生穀物的。[44]但是,這一時期最著名的豐裕的食物採集者乃是今天以色列、約旦和敘利亞部分地中海東部沿岸的納圖夫共同體,它們大約距今14 000年以前就出現並且一直延續了2000多年。沉積物顯示,大約3000年以前在上約旦河谷曾經繁榮一時的艾因·馬拉哈(Ain Malaha)的納圖夫共同體已經有野生的穀物和橡實,還有魚、烏龜、貝類以及湖鳥等湖上資源,使用漁網或魚鉤捕魚。[45]納圖夫共同體還捕獵麋鹿。有著周圍如此豐富的資源,納圖夫共同體開始居住的村莊,比當地從前的定居點大六七倍,每個村莊有150人。

在所有這些地區,食物採集共同體是新技術的先驅,有的技術還包括了對動植物資源的仔細呵護。有時這些新技術也促使整個共同體變得更加具有定居的性質。這些變化標誌著走向農業的重要步驟。

隨著人類技術的變化,他們開始對周圍的物種產生影響,尤其是那些被集約化開發的物種。例如,食物採集者將那些他們喜歡的植物帶回駐地,它們的種子就會形成植物群,為採集者後代消費。這些行為會產生重要的選擇性壓力,因為隨著時間的推移,顯然那些滋味甜美的果實就會在人類居住的駐地附近栽培,而野生的種群也許吃上去就不那麼「可口」了。[46]物換星移,這些某種植物種群集約化的人為操縱就導致了重大的遺傳變化。

遺傳預適應和有潛力的動植物馴化 某些物種比其他物種更加能夠響應選擇性操縱。實際上,某些有潛力的馴化的動植物似乎就已經預適應了馴化過程。這個事實構成了亨利提出的農業出現的第二個必要條件。此外,正如瓦維洛夫所論證的那樣,這些有潛力的馴化動植物的分佈有助於我們解釋不同地區的馴化的地理和「風格」。在人類「面試」的有馴化潛力的無數野生物種中,只有很小一部分通過了測試,在有的地區根本就沒有一個物種通過測試。實際上,動植物是否能夠攝取營養、是否容易馴化乃是早期農業地理分佈的決定性因素,因而也是以後人類歷史發展的一個重要的決定因素。[47]對於數千萬種植物而言,只有數百種成功馴化,而且與為當今世界提供食品的十幾種主要農作物相比,它們都是無足輕重的。

人類所尋求的有馴化潛力的植物必須具備耐旱、營養豐富、適應性強,在不同條件下都生長旺盛的品格。動物必須是群居型的、能夠大群地、集中地飼養,並且形成社會等級,服從人或者動物首領。現有的馴化動植物特點也許有助於解釋早期馴化過程的發展歷史。賈雷德·戴蒙德令人信服地論證道,新月沃地有潛力成為馴化的動植物通常種類繁多、有吸引力、容易馴化,這些特點有助於解釋為什麼農業首先出現在這個地區。此地的主要穀物非常容易馴化,它們與野生狀態下的穀物幾無變化,這一點足以證明之;野生大麥和小麥豐產、營養豐富,容易收穫和種植。相反,玉米的馴化則比較困難;墨西哥蜀黍不得不培養數千年才能夠養活大量人口。[48]中美洲在全新世早期大型哺乳動物滅絕以後,由於缺少有馴化潛力的動物使得該地區採納農業生活方式的時間大為滯後。在那裡,只有狗和火雞被馴化,這兩種動物都不像新月沃地的主要馴化動物那樣有價值。動物馴化的停滯不前剝奪了美洲農民利用畜力、糞肥以及豐富的蛋白質。在巴布亞新幾內亞也是如此,由於當地馴化植物的營養有限,如芋頭的蛋白質很少,農業人口的增長受到影響並且限制了它的傳播。

有潛力的動植物以及相關的生態學的知識,構成了農業的舉足輕重的前提條件。但是這些因素不能解釋向充分發展的農業轉型的時機和動力。

氣候變化、人口壓力,以及交換 既然農業是在數千年的範圍裡,在世界上若干個互不相關的地區出現的,這便激發我們去尋找引發世界不同地區變化的全球性機制。原因可能有二,一為氣候變化;一為人口壓力。

最後的冰川期的氣候變化是突如其來、無法預計的。儘管如此,其最大的普遍影響是平均氣溫提高了。不論這些變化最直接的方向和性質如何,必定刺激了整個世界在文化和遺傳方面的變化。隨著氣候和環境的轉化,人類社會不得不嘗試新的食品和新技術。這在歐亞草原尤為如此,由於過度捕獵和全球變暖的綜合作用,傳統的被捕食動物,如曾經在這些地方居住的猛犸象滅絕了。

氣候變化還改變了環境。在某些地區,溫暖氣候增加了動植物食品。亨利論證到,有潛力的馴化植物在最後的冰川期末期之前是極為罕見的,因為在比較寒冷的環境下,水稻、燕麥和玉米被局限在低地地區。然而,隨著更為溫暖和更為潮濕的氣候的擴散,它們變得更為高產並傳播到了高地地區。在那些地區,更為溫和的環境刺激了它們在一個更長的時段裡結種子,因此對人類而言就更為寶貴了。這一論斷在新月沃地獲得了最有力的證明,在那裡,可以通過授粉研究而追溯燕麥的傳播軌跡。但是全新世早期更為溫暖、潮濕的環境在世界許多地方似乎都增加了如穀物等喜溫植物的種植範圍和數量。在那些江河、湖泊以及沼澤地等有豐富水資源的地區尤其長勢喜人,而不同的生態則形成了動植物食品的多樣性。在土耳其東南部,正如傑克·哈爾蘭(Jack Harlan)在20世紀70年代所進行的一項實驗表明,在現代條件下,甚至在三個星期之內就能收割谷子,足夠養活一家人整整一年時間。營養豐富的植物食品的逐漸增加轉而吸引了食草動物。最後,此種「伊甸園」也吸引了人類。在資源尤其豐富的地方,食物採集共同體也開始定居下來,這也許是邁向農業的決定性一步。

第二個全球性因素在考古學記錄中比較難以考證,但是在討論農業起源的時候同樣難以將其排除出去:那就是人口壓力。人口增長非但不會受到當時技術的局限,反而可以迫使農業的技術變遷,埃斯特·波色魯普(Ester Poserup)在其著作中對這個(典型的馬爾薩斯式的)觀點加以發揮,但馬克·科恩則竭盡全力去探索其中的可能性究竟有多大,以此解釋農業的起源。他的論證大致如此:人口壓力刺激了個人與團體向人口不大密集的地區移居。最終的結果便是到全新世早期,人口壓力就變得非常分散了,以至於「世界上各個族群被迫在數千年內相繼採納了農業生產方式」。[49]還有若干個理由使得我們認為,人口壓力在最後的冰川期,尤其是非洲—歐亞區有所增加。在例如到凍原地區等嚴酷環境居住、捕獲的大型動物越來越少,以及少量食物的增加,如貝類和種子,這些無不表明人口壓力的遞增。人類居住遺址的增加也說明了同樣的問題。[50]但是最為重要的是,我們已經看到,在全新世之初,人類已經佔據了地球上可以居住的大陸,因此已經消除了擴張化的機遇。憑著舊石器時代食物採集技術,世界上大多數地區的人類已經接近了地球所能夠容納的極限。保羅·拜洛赫(Paul Bairoch)看到,「根據哈桑的估計,在食物的採集和狩獵狀況下地球最適宜承載的人口大約在860萬(560萬居住在熱帶草原,只有50萬居住在溫帶草原)。[51]」

在某些特定地區,氣候變化可能加劇了這些壓力,因為隨著全球氣溫升高,海平面也抬高了。例如在波斯灣等地,這種變化無疑迫使海岸邊上的食物採集者蠶食其相鄰的地界。(要檢驗這一假設,有一個困難,即大多數相關遺址如今都淹沒在水下。)舊石器時代遷移的路線也凸顯了一些瓶頸地帶,那裡的人口密度極高。有許多民族不得不經過這些地區而遷移到其他地方。美索不達米亞和尼羅河之間的地區當然就是如此。按照舊石器時代的標準,早在8萬或9萬年前,這裡的人口密度就相當之高了。中美洲可能構成了另外一個類似瓶頸,而且一條可以居住的狹長的土地可以一直延伸到安第斯山。這一論點是否適用於中國黃河流域或長江流域還很難說,但是即是在這些地方,本地豐富的出產也造成了一些瓶頸,迫使食物採集共同體一直在比較小的範圍內生活。

第三個因素,與人口增長有密切關聯,也許同樣刺激了人類定居文化的產生:那就是逐漸增加的地區間的交流。在食物採集共同體裡,臨時採集用於商品交換、儀式交流的食物,而通婚也有廣泛的記載。食物採集者到那些能夠提高食物生產的地方集中,至少要花費一個星期。下文就描繪了這些集會的場景,轉引自19世紀一位生活在澳大利亞的維多利亞省的英國牧民的回憶:

每一次趕場都要進行大量買賣,全國各地的特產都拿到這裡來交易。在特耳朗(Terang)附近一座叫作諾拉特(Noorat)的小山上,就有這樣一個人們喜歡的趕場地點,可以進行物物交換。在那個地方,森林大袋鼠很多,那裡產的年幼大袋鼠皮用來製作毯子,人們公認比其他地方的都好。基朗(Geelong)來的土著帶來了製作斧頭的上好的石頭,以及黏性甚好的金合歡膠。基朗膠的用途就是修補石斧柄,以及碎裂的矛頭,或者塗抹枝條編的籃子,整個西部地區都用這種籃子搬運大型物品。古德伍德(Goodwood)附近的斯普林河(Spring Creek)畔有一座採石場,那裡可以開採用於製作石斧的綠巖,而波洛克(Boloke)湖附近的鹹水河裡可以開採砂岩,製作碾子。在附近的敦克爾特(Dunkeld)有打磨和拋光兵器的黑曜岩或者火山玻璃……海貝……和淡水貝也是交換的物品。[52]

安德魯·謝拉特(Andrew Sherratt)認為,食物採集共同體之間的貴重物品交換也許增加了區域性交換網絡樞紐的人口密度,甚至人們在那些地方長期定居。尤其是在全新世早期位於安納托利亞和紅海之間的黎凡特走廊,這些交換大為增加;它們也許還刺激了那些在水源充沛的高地地區開發天然穀物的共同體,到那些繁榮的「貿易」路線沿線的低地地區去種植穀物。實際上,他指出,早在20世紀60年代,簡·雅各布斯(Jane Jacobs)就論證到,在交換最為頻繁的地區很有可能出現像傑裡科那樣的大型居住區,而簡單的農業可能會出現在那些已經形成定居點,然後再形成小型村莊。[53]當然,同樣的交換也會刺激早期農業的生態學技術的傳播。

因此,在某些地區,地方化繁榮、溫和的人口壓力,以及逐漸增長的交換都會刺激定居文化的形成。定居的共同體甚至在舊石器時代早期就出現了,但是由於尚未出現動植物的馴化,這些嘗試並沒有導致永久性定居,也沒有導致技術和生活方式的廣泛傳播。然而,到最後的冰川期晚期,更為豐富的有潛力的動植物馴化,或許還有日益增加的人口壓力,確保了那些實驗變得更為普遍,更具有重要性,並且更為持久。中東納圖夫文化就為這些發展過程提供了一個很好的例子。

人口增長、集約化和專業化 定居文化雖與農業不同,卻很可能是走向農業的一個重要的、並非預先計劃的步驟。在中東,納圖夫的人口迅速增長,納圖夫的村莊迅速增加,並且自距今14 000年以來傳遍了整個黎凡特東部地區。人口增長幾乎肯定是由於定居文化所造成的,甚至在其他地區也是定居文化的原因之一。正如前章所述,多種因素限制了流動的食物採集共同體的人口增長。但是,一旦他們定居下來了,這些對人口的限制因素就會解除。嬰兒不需帶在身邊;穀物食品(特別是煮熟食用的話)可以讓孩子更早斷奶;產期縮短;女性發育期提前。所有這些因素都將造成那些流動性較少的共同體人口增長。

定居文化還有助於改變定居的食物採集者的技術,以及他們所飼養、種植的動植物的遺傳特徵。越來越依賴於少數豐富的、易於收穫的食物資源,降低了人們對其他大量物種以及在居無定所時期所運用技術的熟悉程度。這是新石器時代「非技術化」的表現。但是同樣的過程也增加對於某些特別偏愛的物種的專業知識。定居共同體將學會更多關於生命週期、疾病以及少數與其定居生活密切相關的物種的知識。這些知識極大地增加了食物採集者關於他們所採集物種的生態學基本知識,以及如何保護並有效傳播這些知識。對這些物種的呵護還會刺激這些馴化植物的遺傳變化,因為較差的物種會被淘汰掉。最後,開墾土地,建造永久性住房,將創造出一個理想的環境,那些強壯的植物物種生長茂盛,如果人類定期使用這些物種以便它們的種籽在人類的定居區域附近逐漸集聚,則情況就更是如此了。

斗轉星移,定居的食物採集共同體將會發現他們自己的數量增加了,他們對於特殊物種的知識也增加了,而且同樣地,這些物種由於更加有益於人類而發生了變化。

定居文化的困境 隨著定居共同體人口的增加,隨著他們變得更為依賴範圍有限特別偏愛的物種,以及更為熟練地提高這些物種的產量,回到遊牧生活方式的可能性和慾望就消失了。我們將這種情況稱之為定居文化的困境。只是經過了幾代人,定居的食物採集共同體發現,由於喪失了古老的技藝,由於人口增長降低了每一個共同體的活動範圍,於是只好採取定居的生活方式。正如一個新石器時代的馬爾薩斯將會斷言的那樣,人口增長最終令曾經刺激人類一開始採取定居文化的自然資源變得枯竭。相應地,地方氣候的週期性惡化可能會降低天然食品的供應數量。在這兩種情況下,經過幾代人的定居,人類共同體就會感受到各地生態條件的限制,而原先他們開始定居下來的時候還以為當地的資源是取之不盡、用之不竭的。在這個關節點上,選擇回到更為遊牧的生活方式已不大可能(因為相鄰地區也面臨著人口過剩),似乎也沒有什麼吸引力(因為定居的生活方式似乎也是正常的),共同體很少有別的選擇,只好更加進一步集約化,更加努力地提高很少幾樣物種的產量。

這種決定構成了最後決定性的一步,發展出了充分的農業。這些過程在美索不達米亞表現得最為明顯。納圖夫共同體在距今13 000年和11 500年間遭受到一次氣候惡化。有跡象表明,當時營養狀況惡化了,女性不孕現象加劇,等級差別拉大,所有這些都是對資源危機的回應。[54]新月沃地的一些共同體,尤其是那些處在比較貧瘠地區的共同體,他們的回應就是回到更為遊牧的生活方式。但是在有充沛的水資源、有野生穀物生長的地區,有些共同體就開始更加集約化地生產某些特定食物,如穀物。重要的一步就是在清除其他植物的土壤裡種植穀物。與現代採集社會和園藝社會一樣,婦女似乎從事大多數農業生產,這表明似乎當時婦女掌握著領先的農業技術,而男子則集中精力遠離村莊,從事狩獵和其他活動。[55]首先,精耕細作可能純粹是自衛性的步驟,目的是為了在惡劣的環境中生存下來,因為在距今13 000年以後,納圖夫人口似乎急劇減少了。儘管如此,這種做法產生了效果,因為很快出現了越來越依靠先後馴化的植物和動物物種為生的共同體。許多共同體繼續將馴化動植物當作傳統食物採集的有限補充——但是有些共同體卻不是這樣的。對於這些共同體而言,馴化動植物提供了一種全新的生活方式。

最早真正務農的村莊出現在大約距今10 500年前的西南亞洲。位於今土耳其和敘利亞邊界的阿布胡賴拉(Abu Hureyra)村莊表明這種變遷的發生是何等迅速。[56]在距今大約10 500年的時候,當地建造了一座村莊;其窖屋有蘆葦屋頂,木頭牆壁。居住在窖屋裡的人食用穀物,但是也捕獵鹿。每年春天,鹿都會定期到來,大量被殺,鹿肉被儲存起來。因此這些共同體既儲存肉類也儲存穀物。他們精心種植某些穀物,也許還圈養一些野鹿。農業和牲畜在大約距今10 500年以後迅速得到發展。這個村莊的人口增長到了大約300—400人。大約在9700年前,出現了一座新村莊,佔地面積更大;居民還是依靠獵鹿為生。但是到大約9000年前,在一次可能長達一個世紀的迅速轉型過程中,他們變成了農民,以重要的牲畜如綿羊和山羊以及穀類和豆類植物為生。他們用泥磚建造了小型的四方形房屋,有狹窄的弄堂和場院。[57]到這個時候,類似的村莊出現在了新月沃地的其他許多地方。(參見地圖8.3)

這是對農業起源的普遍解釋嗎?

這種序列——預適應;然後由於氣候變化、人口壓力,以及交換的增長刺激了定居文化的產生,接著集約化和進一步的人口增長,最終導致充分的農業——非常適用於新月沃地的情形。但是,它是否適用於其他早期農業地區呢?

人們通常認為,動植物的馴化在美洲要先於定居文化。這也許完全正確,因為遊牧的或者半遊牧的共同體也可能在馴化玉米等植物的早期階段起到十分重要的作用。但是最近對美洲動植物馴化時間表的修正表明,在這裡,定居文化對導致更為重大轉型的各種形式農業的出現同樣也是至關重要的。中國的材料很少能夠提供確定的結論,但是同樣的結果似乎在那裡也是完全有可能出現的,而撒哈拉以南的早期農業也是同樣的情況。[58]布魯斯·史密斯在對最近這個問題進行絕妙的考察中提出:

在世界許多地區,導致種子植物的馴化的實驗,最終令農業終於在一些共同的條件下出現了。這些實驗便是,食物的狩獵——採集(採集者)社會,在湖畔、沼澤或者河邊定居下來——這些地方有著豐富的野生資源,以至於這些社會能夠建立永久的定居點。因此,一種定居的生活方式,得到了水岸邊的豐富的資源支持,似乎在早期的對植物馴化的實驗中是一個至關重要的因素。[59]

地圖8.3 古代美索不達米亞

早期農業生活方式

人們如何在最初的農業共同體中生活的呢?要回答這個問題,我們必須在本章嚴格按照時間順序論證的辦法,因為早期農業時代的社會並不局限於距今11 500和4000年之間。在某些地區,例如巴布亞新幾內亞的高原地區,這種生活方式一直存在到20世紀;在許多地區,包括美洲大部,半定居的共同體一直存在到一兩個世紀之前。[60]但是這個問題至關重要,因為獨立的農民共同體廣為傳播,而且經過了很長一段時期,他們的生活方式和歷史構成了一個重要的,然而被人類歷史所忽略的篇章。

技術:園藝而非農業

早期農業時代的技術與我們今日所說的農業是兩碼事。因此,一般我們稱之為園藝。大體上說,這些技術與其後的技術相比,並不能提高生產能力,這也就是為什麼早期農業共同體的健康從某些方面與食物採集共同體相比非常之差。所謂園藝,人類學家是指人類不採用犁鏵和畜力的植物種植技術。在這些社會裡,主要的農業工具無非就是鋤頭或者挖掘的棍棒,用來種植植物種子、清除雜草,避免它們爭奪土壤裡的營養。

園藝社會在世界上許多地區都存留至今。有些地區的有些莊稼也許更能夠適應這些技術,而不是現代形式的耕作農業,但是園藝農業一般而言產量較低。挖掘棒無法翻動堅硬的上層土壤,因此只能在那些肥沃的、容易耕作的土地,比如黃土地上實施園藝農業。除此之外,園藝農業通常不使用家畜的農家肥。這些局限性有助於解釋為什麼早期的農業形式未能傳播到許多後來在農業時代廣泛耕作的地區。在現代烏克蘭,早期的園藝農業在河堤的黃土上種植莊稼,而將河流之間的高地留給了遊牧的食物採集者。大多數早期園藝農業者繼續狩獵和採集。實際上,直到今天,漁獵和採集仍為園藝農業和耕作農業生活方式的一個重要方面。

村莊共同體

最早的農業時代共同體包括獨立的農耕村莊。它們大多各自構成自給自足的社會。在它們之外,沒有更高的權威,沒有國家或者地區性的酋長,不過交換網絡(有時甚為廣泛)確實對大多數共同體產生了客觀的影響。

就像20世紀初的巴布亞新幾內亞高原,早期農業時代的村莊在規模上相差較大,從數十人到數千人不等。有些村莊在我們看來簡直就像是一個小鎮。永久的居住點似乎特別鍾愛與流動性較強的社會共同體臨時的居住點有所不同的建築。而遊牧的共同體傾向於圓形的「小棚屋」或擋風籬笆,而村莊的建築則需要持久存在,這通常意味著它們是正方形或者長方形的(然而在中國北方,建築精良的圓形房屋存在了很長一段時間。至今在西安郊外的半坡遺址上仍可看到這些建築)。比較永久性的住房要求對家庭成員有所安排,因為它們會提出一個尖銳的問題,誰和誰住在一起。例如,房屋規模和設計表明核心家庭在村莊裡有一個明確的規定。可能還會出現一個清晰的「財產」的概念,個人的財產和村莊的集體財產(參見圖8.5)。在早期農業時代結束的時候,某些地區出現了真正的牆壁,我們就能夠確定,這些村莊開始擁有了強烈的家族和村莊財產的意識。

那些生活在早期農業時代的族群要比舊石器時代占主導地位的家庭和群體規模更大。在大型酋長制度和國家出現之前,親族關係肯定仍舊是組成這些共同體的基本原則。儘管如此,親族思想的本質肯定已經發生了變化,以適應這些農業村莊更大的、組織更為緊密的、更為永久的共同體。核心家庭不得不明確相互之間以及與整個村莊的關係,這便意味著創造了更為精緻的某種類似於從事現代村莊社會研究的學者所熟悉的那種親屬關係。因此我們合理地假設,早期農業時代的主要社會結構類似於艾爾曼·瑟維斯(Elman Service)所描述的「部落」,而不是簡單的「群體」,後者很少有超過50人以上的,通常還少於50人。[61]因為部落可以包含有數百人,所以它們需要用更為精細的方式將個人和家庭之間的關係加以分類。由於每一個人都是從一個祖先傳下來的,因此相互之間維繫著某種統一性。

圖8.5 烏克蘭的早期農業村莊

公元前第四個千年的克羅米契納(Kolomiyshchina)村莊復原圖。轉引自瑪麗亞·吉布塔斯(Marija Gimbutas),《女神的文明:古代歐洲世界》,瓊·馬爾勒(Joan Marler)主編(舊金山:哈珀與羅,1991年),第106頁

等級制度還是平等社會?

雖然在大多數居無定所的食物採集共同體裡,個體可以清晰地根據性別和年齡加以區分,完全可能存在著某種個體的等級制度,但是在食物採集社會的大多數其他各個方面必須是平等的。只要它們居無定所,就不能儲藏剩餘產品,從而也不能在財富上產生明顯差別。農業則要求經常性地儲存剩餘產品,並且維持更大規模的共同體。由此為財富的集中以及不平等創造了前提條件。實際上,有跡象表明,當食物採集者開始定居,各種新形式的不平等就已經出現了。早期納圖夫共同體也許就是由少數相互關聯的家庭組成的。儘管如此,隨著納圖夫共同體的規模逐漸增加,更為複雜的關係就出現了,因為對於村民行為的管理以及控制村莊的衝突日趨複雜化。定居的共同體所面臨的最主要問題就是個人再也不能隨意遠走他鄉或加入另外一些團體來處置各種衝突。農業將個體和整個族群,同某一塊土地更加牢固地聯結在了一起,有時迫使它們採取集體行動。因為種種原因,大型共同體發現,為了達到某些目的,有必要選擇一些領袖人物。而選擇領袖就必然意味著某種形式的等級制度。考古學家發現,甚至在某些納圖夫人的墓葬裡,一小部分人有飾物作為陪葬,他們可能地位較高,而大多數人的陪葬品樸實無華。甚至兒童有時候也實行厚葬,這個事實表明高位可以世襲,因此也許存在著等級制的家族體系。

在早期的農業村莊裡也存在類似壓力。不過在早期農業時代,存在某些限制,阻止這種不平等發展過快。尤其是在某些地區,農業是新興的,幾乎沒有資源競爭,因此共同體依舊是平等的。例如在烏克蘭的特裡波葉(Tripoplye)文化的早期階段,房屋的大小相差無幾,屋內遺留的物體表明並無財產差別。正是這一類的證據導致了生於立陶宛的美國人類學家瑪麗亞·吉布塔斯論證到,整個早期農業社會也許存在一個在男子和女子之間、在不同家庭之間相對平等的時期。[62]可能存在一種根據性別而進行的明確的勞動分工。在大多數農業共同體裡,生兒育女對維繫家庭單位而言是必不可少的;在兒童死亡率甚高但沒有避孕措施、實施人工餵養的世界裡,這就意味著婦女的生命受到生育和哺育兒童的制約。但是沒有理由假設這些性別上的差異意味著系統化的性別不平等。

與其他社會之間的關係

正如我們將會看見,早期農業時代的共同體與食物採集共同體是共存的。他們還與其他農業共同體進行貿易。由此將早期新石器時代不同生活方式的共同體聯結成為一個龐大的交換網絡。一個龐大的交換體繫在中東可以找到最為明顯的證據——尤其是在安納托利亞,那裡的早期城鎮恰塔爾·休於就進行著黑曜岩——一種用於製作鋒利刀片的火山玻璃——的貿易。

毫無疑問,這些聯繫也包含有衝突,早期農業社會之間也會因一些偶然原因發生各種半儀式性的鬥爭(就像我們現在稱之為「體育運動」的半儀式性衝突)。但是這些衝突不大可能是高度組織化或者經常發生,因此不能稱之為戰爭。大多數早期農業時代的共同體並不儲藏大量的兵器。當然也沒有什麼堡壘之類的建築。甚至在傑裡科,最古老的農業村莊,人們一度相信為堡壘的高牆,現在也被認為只是防洪設施而已。

農業的影響

隨著農業的出現,人與自然的關係就發生了根本性轉變。早在舊石器時代,人類行為就影響到了其他有機體。但是當人類首次從事農業之後,他們就開始改造無生命的環境——土壤、河流以及風景——以便創造新的環境來滿足自己的需要。[63]農業意味著改變自然的進程以滿足人類的利益,因此也意味著干預自然的生態循環。通過排除不需要的物種(野草),農民精心創造了人為的景觀,在這個過程中,原本可以恢復土地原貌的生物演替過程被阻止了。土地排除了許多物種,因而被維持在其天然的生產能力之下。反過來,人類偏愛的物種則大為增長,因為它們獲得了額外的營養、水分和陽光。但是降低植物覆蓋也就增加了土壤的侵蝕度,因為植物的根系能夠保持土壤不至於流失,在雨點落到大地上的時候,削弱其大小和動能。[64]而水土流失,加上少量植物的集約化耕作,增加了營養的循環,迫使人類精心保持土地的肥力,或者用農家肥或者草木灰,或者實行輪作,或者休耕期間讓土地恢復地力。人類不僅通過馴化的動植物的遺傳工程,而且通過獵捕威脅他們或者他們的家畜的動物(如狼),繼續改造著周邊的有機體。

隨著人類開始重新安排他們的環境以便使他們自己生活得更加舒適,他們愈來愈強烈地體驗到「自然」與「人類」世界的分離。人類及其環境是一個共同體的觀念,在當代食物採集共同體中顯然也是存在的,可能在農業社會就已經消失了。而為另外一種異化的觀念所取代,這種觀念認為,自然世界再好也是對人類漠不關心,再壞也不過是充滿敵意而已。

儘管如此,在全新世之初,這些變化僅僅影響到世界的一小部分,而早期的農業技術對於自然環境的影響也是有限的。[65]只有當農業技術得到更為廣泛的傳播之後,人類對自然世界的影響才開始變得更大了。

本章小結

最後的冰川期的結束,標誌著人類歷史上一次重要的轉折點。隨著農業的到來,人類社會開始獲得了人口和技術上的動力,從而推動了最近數千年來的歷史變遷。最後的冰川期結束以後的數千年內,農業在世界不同地區出現了。要解釋為什麼食物採集共同體會從事農業,並非易事,但是各主要的發展階段,看來還是比較清晰的。大多數所需要的技術已經在食物採集社會中存在了。一些動植物已經預適應了馴化。氣候變化促使人們嘗試新的技術,形成了一些新的出產豐富的地區,導致了定居文化的產生,而定居文化本身又刺激了當地的人口增長。最後,隨著人口增長,定居的共同體不得不或者保持比較傳統的遊牧生活方式,或者實行更為集約化的生活方式。那些選擇第二條道路的共同體創造了最早的真正意義上的農業社會。

儘管如此,早期農業技術的優勢並不顯著,因而未能迅速而廣泛傳播。相反,隨著遷移到那些適宜於開展園藝農業的地區居住,早期農業時代的共同體發展極為緩慢。在長達數千年的時間內,農業共同體與相鄰的食物採集共同體一直共同存在。因此,大多數早期農業時代具有人口增長緩慢(當然是根據現代標準)、有限衝突、有限生態影響等特點。早期農業時代是一個相對和平的世界,由小型的農村共同體組成,周圍則是那些繼續過著與舊石器時代晚期相類似的食物採集族群的生活方式的共同體。歷史學家大多忽視了人類歷史上的這個階段,因此更要記住,這個階段所延續的時間與以後的時代幾乎同樣漫長,而以後這個時代,城市、國家和帝國具有重要作用。

延伸閱讀

布魯斯·史密斯,《農業的出現》(1995年),約翰·米爾斯(John Mears),《農業起源的全球觀》(2001年)是最近考察農業起源的重要文獻。馬克·科恩,《史前時代的食物危機》論證了人口壓力對於解釋農業起源的重要意義;戴維·林多斯,《農業的起源》(1984年)描繪了農業作為一種大規模、無意識的共生過程的發展。賈雷德·戴蒙德在《槍炮、病菌與鋼鐵》(1998年)一書中強調有潛力的可馴化的動植物馴化的分佈,是解釋早期農業的時間和地理的關鍵因素。唐納德·亨利,《從食物採集到農業》(1989年)詳細說明了納圖夫文化及其在早期美索不達米亞農業中所扮演的角色,而理查德·麥克內什(Richard MacNeish)《農業的起源和定居生活》(1992年)則詳細考察了美洲的農業起源。戈蘭·布倫哈特(Goran Burenhult)主編的《圖解人類史》(5卷本,1993—1994年),以及羅伯特·溫克的《史前史的范型》(第3版,1990年)對這一階段的生活方式進行普遍考察;瑪麗亞·吉布塔斯的《女神時代的文明》(1991年)對於早期農業社會和性別關係提出了頗有爭議的觀點,部分觀點在瑪格麗特·埃亨貝格(Margaret Ehrenberg)的《史前時代的婦女》(1989年)中做了引述。尼爾·羅伯茨《全新世環境史》(1998年)、克萊夫·龐廷(Clive Poting)《世界的綠色歷史》,以及I. G. 西蒙斯的《地球外貌的變化》(1996年),討論了早期農業對於生態的影響。安德魯·謝拉特的《激活大敘事:考古學和長遠變化》,(1995年)論證了在早期農業起源以及人類歷史上交換網絡的重要性。約翰·馬爾瓦尼和約翰·坎明加(Johan Kamminga)的《澳大利亞史前史》(1983年)和約瑟芬·弗魯德《夢幻時代的考古學》(1983年),乃是關於全新世早期澳大利亞歷史權威的導論性著作。

[1] 章首語:引自萊斯特·R. 布朗:《生態經濟:為地球建構的經濟學》(紐約:W. W. 諾頓出版社,2001年),第93頁。

[2] 關於較低的統計數據,參見科林·倫弗魯(Colin Renfrew):《考古學和語言:印歐語言起源之謎》(哈蒙斯沃思:企鵝出版社,1989年),第125頁,關於較高的統計數據,則可參見馬西莫·利維——巴奇:《簡明世界人口史》第26—27頁。

[3] J. R. 比拉本(Biraben):《論人口數量的發展》,載《人口》第4卷(1979年):第23頁。

[4] 本段文字基於尼爾·羅伯茨的《全新世環境史》第2版(牛津:布萊克韋爾出版社,1998年),第4章。

[5] 羅伯特·賴特:《非零:人類命運的邏輯》(紐約:蘭登書屋,2000年),第29頁;賴特還相當正確地提出(第52頁),可以把塔斯馬尼亞當成一個完全不同的世界來對待。

[6] 關於東南亞對澳大利亞的影響,參見約瑟芬·弗魯德(Josephine Flood):《夢幻時代的考古學》(悉尼:柯林斯,1983年),第222—293頁。

[7] 關於美洲,約翰·基札(John Kicza)評論道:「沒有令人信服的證據表明,在哥倫布1492年航海之前美洲與外部社會有過任何偶然接觸以外的其他聯繫。」《在接觸之前的美洲民族和文明》,載米歇爾·阿達斯主編:《古代和古典歷史上的農業和遊牧社會》(費城:天普大學出版社,2001年),第190、813頁。

[8] 弗魯德:《夢幻時代的考古學》,第236—237頁。

[9] 參見本·芬尼(Ben Finney):《全球的另外三分之一》,載《世界史雜誌》第5卷,第2期(1994年秋):第273—298頁;以及約翰·R. 麥克尼爾:《論鼠和人:太平洋島嶼環境概史》,載《世界史雜誌》第5卷,第2期(1994年秋):第299—349頁;蒂姆·弗蘭納裡:《未來食客》(新南威爾士,查茨伍德:裡德出版社,1995年)。

[10] 羅伯特·J. 溫克:《史前史的范型:人類的前3000年》第3版(紐約:牛津大學出版社,1990年),第208頁;並參見約瑟夫·格林伯格和莫利特·魯倫(Merritt Ruhlen):《美洲原住民語言的起源》,載《科學的美洲人》,1992年11月,第94頁。

[11] 賈雷德·戴蒙德:《槍炮、病菌與鋼鐵:人類社會的命運》(倫敦:葡萄園出版社,1998年)對於這些世界的比較進行了極為細緻的探討;本節許多觀點都得益於戴蒙德的問題和答案。

[12] 賈雷德·戴蒙德:《槍炮、病菌與鋼鐵:人類社會的命運》,第165頁。

[13] 「某些馴化動物的物種與其野生祖先相比,大腦較小,感覺器官不夠發達,因為它們不再需要更大的大腦,更發達的感覺器官,以便像它們的祖先一樣逃避捕獵者。」(戴蒙德:《槍炮、病菌與鋼鐵:人類社會的命運》,第159頁)

[14] 布魯斯·D. 史密斯:《農業的出現》(紐約:美國科學文庫,1995年),第18頁。

[15] 弗魯德:《夢幻時代考古學》,第219頁。

[16] 最早的狗——亦即馴化的狼——的遺存是在伊拉克發現的,時間在大約公元前12000——前10000年;參見查爾斯·B. 海瑟爾(Charles B. Heiser):《文明的種子:食物史》,新版(馬薩諸塞,坎布裡奇:哈佛大學出版社,1990年),第37頁。

[17] 史密斯:《農業的出現》,第67、72、85—86頁。

[18] 史密斯:《農業的出現》,第57、61、64—65頁。

[19] 關於豬的資料,參見克萊夫·龐廷(Clive Poting):《世界的綠色歷史》(哈蒙斯沃思:企鵝出版社,1992年),第44頁;關於牛的資料,參見海瑟爾:《文明的種子》,第43頁;溫克:《史前史的范型》,第248頁。

[20] 布裡安·M. 法甘:《地球上的人類:世界史前史導論》第10版(新澤西,上薩德勒河:普林蒂斯·霍爾出版社,2001年),第248頁。

[21] 賈雷德·戴蒙德也令人信服地論證說,這種鴻溝同樣反映了真正難得的、有潛力的馴化植物的數量何以稀少;參見《槍炮、病菌與鋼鐵》,第8章和第9章。

[22] 史密斯:《農業的出現》,第59、181、197頁;戴蒙德:《槍炮、病菌與鋼鐵》,第150—151頁。

[23] 馬克·科恩(Mark Cohen)在《史前時代的食物危機》(紐黑文:耶魯大學出版社,1977年)第1章裡,對於解釋農業的傳播問題進行了出色的討論,儘管略微有些過時。

[24] 科恩:《史前時代的食物危機》,第5頁。

[25] 一種大戟科果樹,學名Schinziophyton rautanenii,多生長於南部非洲的沙丘,果仁為卵形,今多用於化妝品和柔潤劑。——譯者注

[26] 馬雷克·茲維列比爾(Marek Zvelebil):《中石器時代的序幕和新石器時代的革命》,載馬雷克·茲維列比爾主編:《轉型時期的狩獵者:溫帶地區的歐亞大陸中石器時代社會及其向農業的轉型》(劍橋:劍橋大學出版社),第11—13頁。