(1984)

白:《鼕鼕的假期》是根據朱天文差不多同時寫的一個短篇小說《安安的假期》。故事最吸引您的地方是什麼?

侯:就是他們回外婆家嘛。另外有一個女孩子(張安槿)寫有關於母親生病,把小孩送回外婆家,那小說叫《流放》;加上朱天心的小說《綠竹引》,寫那個瘋女的,客家話叫「癲麻」。

主要是一個城市(孩子)回到鄉下,描寫鄉下的一些狀態和一個瘋女。包括那個涵洞、拿石頭砸人偷東西,那是我看報紙的。然後阿西(陳博正)的痔瘡,是我的經驗,割痔瘡喔,痛到不行這些。

白:我覺得電影裡的一些人物組合非常有趣。

侯:一部分是天文她們家的,譬如說她的外公、外婆、三舅、小舅,母親生病是別人的,瘋女是天心寫銅鑼外婆家的,她小時候被女傭春蘭阿姨背著到處串門子。捉小鳥是我小時候,放學走稻田看到(捕鳥人),嗶!波!波!波!一直拍手,哇所有的麻雀都來,以為老鷹來了;他吹一種哨子,很細的哨子,然後有網,(麻雀)一衝進去,有羽毛(纏住)就拔不起來,他那一抓,頭就「啵!」脖子就扭斷了,放進袋子。

白:除了核心人物之外,還有一群調皮的鄉村孩子、幾個流氓、一個瘋子,但同時您還是採取一個很寫實的拍攝手法,使整個非常自然地合在一起。

侯:因為那小舅舅比較有狀況,所以就添了一些東西。

白:您說您有些是從報紙得到靈感。您經常看報得到靈感,直接放進去嗎?

侯:報紙最快了,很多東西,像《斷了氣》的故事也是戈達爾從報紙看來的。我發現楊德昌上課也很喜歡聊報紙;我之前上課也是聊報紙,六七個學生有編劇有演員,我說好,你們各自(從報上)去選你們的角色,內心是什麼狀況。雖然報紙呈現一點點,但是很多軌跡,很多information在裡面。

報紙其實很好,《俏如彩蝶飛飛飛》的一屋兩租啊,很多都是從報紙來的。我本來剪了一堆報紙,很多台灣奇奇怪怪的社會現象;剪報需要整理,然後寫筆記,現在是太忙了沒做。

像楊德昌的學生戴立忍,拍了一個《不能沒有你》[1],也是根據幾年前的報紙;他上楊德昌的課,也有這種習慣。他就用那事件呈現社會背景與結構。布列松(Robert Bresson)是此中最厲害的,他拍的《扒手》,呈現的是背後的家庭結構,社會結構,money。

白:那麼您每一部片子都會受到當時一些社會新聞的影響嗎?

侯:倒也沒有。拍《鼕鼕的假期》我去那邊看景,有個涵洞,剛好前不久有一個新聞,卡車司機喜歡在涵洞睡覺,有兩個流氓搶劫,他怎麼被打傷的我不知道。所以《鼕鼕的假期》一個癟三拿著石頭要砸睡著的司機的頭,那石頭好像是我加進去的。

白:《咖啡時光》好像有一些情節也是因為看報的因素。

侯:一部分是我女兒的同學,他家加工廠移動到泰國,念美國學校,然後去美國念大學,回來以後已經在大陸辦廠,有做皮革的,有做輪胎的,有做雨傘的,做這些有的沒有的;我家收了很多雨傘——他跟我女兒很好,所以我知道這種移動。但《咖啡時光》主要是我的日本翻譯朋友小阪史子的故事。

白:回到《鼕鼕的假期》,之前您有運用一些空鏡,但好像沒有《鼕鼕的假期》多,空鏡使整個片子有點山水畫的感覺,有點禪宗的意境。身為本片攝影指導的陳坤厚,對這些空鏡應該也有一些功勞吧?您是在什麼樣的情況之下運用空鏡?

侯:我看到不錯的(自然景象)就會拍,有什麼天氣變化,感覺很過癮就會拍,會想什麼戲跟這個有關。以前爬樹采芒果吃,怕被人發現,就很注意週遭環境,那時候好像時間是凝結的,因為太專注,(可以自由感覺)蟬聲、風、樹在動、有一個人偶然經過,這是空鏡——並不為了介紹環境或負擔劇情推進什麼的。雖說是「空」,但有一種氣息、一種意思在那裡。

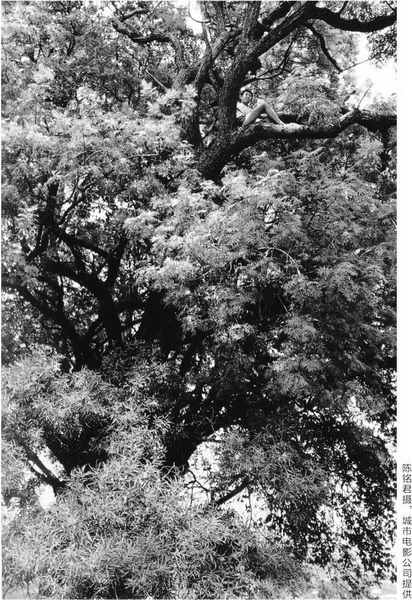

《鼕鼕的假期》鼕鼕看到有一棵大樹很漂亮,那就爬樹,爬得很高啊;瘋子來了,玩伴全跑光了,鼕鼕在樹上面不敢動,稻田與原野那一刻就停止了,有人在收割。

《鼕鼕的假期》劇照,「鼕鼕在樹上面不敢動,稻田與原野那一刻就停止了,有人在收割。」

天文外公家那留聲機是日據時代的,掛鐘也是,老一輩的人所有的東西都會留下來,一直用。外公家兩座掛鐘,會噹噹噹報時,幾點鐘報幾下;留聲機是要裝針上去,粗粗的那個針劃著黑膠唱片,很早的,唱片都還能放著聽。我喜歡這條線索,當場就錄用,唱片音樂轉到大樹上的鼕鼕,風呼呼地吹。

白:除了這種空鏡以外,1983年以後的電影,總體來講運用更多的所謂藝術電影手法,像空鏡,非直線的敘述,長鏡頭等等。當時合作的製片人和片商會不會反對,擔心電影太藝術化了,觀眾就吃不消?然後跟片商有一些衝突?

侯:導演雖然在體系之內,但有時候也在體系之外。意思是說,我的資金來源、跟什麼人合作,我有我的想法。我感覺當一個導演是這樣,你有多少credit可以找什麼樣的人、什麼樣的公司。

我跟中影先拍了三部,後來再簽了三部但只拍了兩部,《戀戀風塵》與《童年往事》,後來拍《尼羅河女兒》是人家找我的。坦白講,這些人不懂。其實中影都不懂。你懂我意思嗎?《風櫃來的人》走太快,劇情稀薄只看見一群少年在遊蕩,觀眾追不到故事線索了,但有些人很喜歡,所以我感覺還好,自作自受嘛。

後來焦雄屏學電影回來,寫很犀利的影評,鼓吹新電影。最早她寫她的文章,我們不太理她,一如我不理影評,也沒有跟她接觸。後來不知道從什麼時候形成藝術電影與商業電影的對立,《童年往事》吧?沒有她,不會對立(笑),她有那種power,她認為的就是全部,她說的就是對的。

那敵對一派說要走好萊塢路線。我通常不看媒體的,不看電影評論。我也不理好萊塢,你說怎麼拍好萊塢?說給我聽聽?電影工業差太遠了,(我們)做不到的。那時候沒有那麼清楚,只知道東方電影就是東方電影,跟西方的表達形式不一樣。

這兩個表達情感不一樣。一如東方的文字與西方的文字不一樣,東方的文字是具象的,象形、形聲、指事、會意……基本上是象形延伸的;例如「書」這個字以前叫「冊」,「像」這個字形就很像一隻大象。而西方是符號語音的,是抽像的。

西方從小的抽像思考就比東方強,這種邏輯概念、組合、結構跟東方不一樣。戲劇傳統也不一樣,戲劇我們很晚,再加上十九世紀末照相術的發明、光譜的發現、弗洛伊德的心理分析包括潛意識,影響很大,這些影響drama和表演非常大。

我那時候的直覺,東方表達情感不一樣。我舉個例:以前出國我買東西回來,我太太很開心,但是她不會說的,她只說花了多少錢,很貴會罵;但是做菜的時候那菜就很好吃(笑)。她是間接表達,很多都是這樣。東方很政治的,話說一半的(笑),西方就不會。西方很直接。我那時候就知道要找一個東方的表達方式,不屬於西方的表達方式,正好現實面有。

現實面就是:我不滿意這些演員。一般的演員沒辦法,他們演電影和電視演習慣了。我只好找非演員,越找越過癮,越找眼光更清楚。我會根據找來的人重新設定,感覺這個人有趣,就會按照他的狀態去設計,根據背景調整他跟角色之間的關係;然後拍的時候不能叫他演,因為他沒演過。我的鏡頭形式,就是從非演員來的,要長要遠不要亂動,若是太近拍他會發抖,不行;最後換了Taylor鏡頭來拍。所以我就遠遠的,盡量一場戲不切斷拍下來。

要跟這些非演員講這個時間的流程,上午、中午、下午還是晚上,要讓他在生活的時間裡而不是戲劇的時間——上午有時候小朋友就在玩,還沒上學嘛;媽媽一定在準備午餐,有時候買完菜回來——這樣他就不會手足無措。這些變成我拍攝的一個重要的基調。

我一定要知道什麼時間做什麼事才能判斷,不是這時候人該回來的,或是正好這時候該回來的;要不然要怎麼判斷呢?喔,演戲啊,戲進來,辟里啪啦一直拍。西方對這個也很嚴格,不是隨便來來去去。所以拍這些非演員,就是把他們放在生活的情境裡。拍吃飯很簡單,每個人都會吃,然後把我要的情感或事件放在吃飯裡。我拍吃飯,一定是吃飯時間,不是中午就是晚上。

白:我覺得《鼕鼕的假期》其中有一個角色很有趣,就是那個外公。他在《在那河畔青草青》裡演鍾鎮濤的父親,演得很過癮,而且他的角色塑造得很好,因為一開始感覺很冷,很嚴肅,後來漸漸產生一種溫暖的感覺。

侯:以前天文她們在光滑的檜木樓板上「唰!唰!唰!」玩溜冰,外公就會上來禁止;外公午睡的時候,大家都不敢動。我們在拍片,外公在看診,我們是不影響他的,我們拍我們的片,他看他的病人。他一定要午睡,我們全部也睡覺,鋪了草蓆,每個都睡,從來劇組沒有這麼舒服過,每天中午都在午覺,跟著外公的作息。

白:電影都是天文外祖父家拍的,《童年往事》也是在您小時候住過的老房子拍的,是不是《戀戀風塵》也是在吳念真長大的那個環境拍的?

侯:念真那個地方已經毀了,所以我們是找九份的山坡頂上。

白:《童年往事》和《鼕鼕的假期》都在故事發生的真實場地拍攝,會給您整個電影有什麼樣新的氣氛?

侯:因為天文參加編劇,她很清楚小時候這些,很match的,很好玩的。她那外公打她三舅,三舅都走後門,外婆會拿東西給他……很多細節在裡面,所以很有意思。

白:《童年往事》裡面那個家也是你們小時候的房子……

侯:那時候還是,有點變了。我把它重新整修一下,恢復以前的樣子,包括我祖母睡覺的地方,都是以前的樣子。

白:這樣的話,尤其您祖母過世的那場戲,就在它發生的地方,又回去拍,會不會在感情上比較不能面對……

侯:沒有,拍片我很清楚。你想想看,我們從大陸來,上兩代都去世了,我們十幾歲能幹嘛,沒有能力去應付這種事,只能找一個醫生來。我可以面對這件事,很清楚背後的原因與狀況;年輕嘛,所以直接呈現,不會閃躲。

白:《鼕鼕的假期》整個電影氣氛非常溫暖,說不定是您所有電影裡最「溫暖」的一部,但同時也有傷感的因素在內:母親的病情、瘋子的遭遇、小舅和外公的隔閡等等。任何一部電影的氣氛是非常抽像、很難抓住的一個東西,您怎麼塑造整個氣氛?在溫暖和悲傷之間,怎麼去找到一種平衡?

侯:是根據每個人物。對中國人來講,親人就是親人,表面上都很嚴厲;但媽媽偷偷會拿錢,過了一陣子外公會來看他——表面上都很遵循傳統,很嚴厲,私底下都很柔軟。

小時候我媽媽和我爸爸不知幹嘛冷戰僵持,我自動洗完碗,我媽就摟我誇獎,其實是吵架中間借這個來緩和氣氛。我那麼小就知道。但她摟我,我會滑開,因為不習慣,我媽媽從來沒有摟過我——很多這樣的細節,從小就很敏感,人跟人之間的關係就這種。

白:其中我很喜歡的一幕,是婷婷幫那小羊的娃娃打針,很可愛、很溫暖,但這背後有心理的層次,可以通過這樣的動作知道,這個小遊戲是小孩對病重母親的一種示愛,但最終還是無為力。

侯:對啊是無意識的,但小孩有小孩的直覺。還有那麻雀死掉,她就轉移到瘋子,因為那瘋子救了她,還背著她。她其實懵懂不知道什麼是被救,但瘋子那感覺很像媽媽一樣,所以後來她一直堅持不睡要陪瘋子,就睡在瘋子旁邊,她外婆說她個性真硬。

白:瘋子救她,就在火車鐵軌上面,所以還是回到前面談的那個主題,如果火車鐵軌是鄉下與城市之間的聯繫,在這裡變成一種很危險的地方?

侯:(笑)我都是看景來設計的,看到涵洞很好,看到有鐵軌就用,我們那時是這樣設計。

白:另外一個特別動人的戲,就在鼕鼕背叛小舅的時候,這跟一開始鼕鼕在火車站試圖保護小舅的那場戲,是非常有力的對比,也許這就是鼕鼕失去他純真的時刻。既然是天文的故事,為什麼把重點放在鼕鼕身上?

侯:鼕鼕啊,我也不知道,應該是用了小說裡面那個男孩安安的故事,然後那妹妹是(來自)天心寫的《綠竹引》。鼕鼕比較大,啟蒙的故事不是都從失去純真開始嗎,婷婷還太小,一片混沌無意識。

白:所有的演員也表現得相當出色。雖然《在那河畔青草青》也有許多兒童演員,主要的戲還是由鍾鎮濤、江玲等職業演員來演。但這次可不一樣,兒童演員變成整個電影的核心。是否因為《在那河畔青草青》等片的經驗就更順利?

侯:是啊,就像我前面講的,要他們脫褲子,沒那麼容易(笑),後來一個人給兩百塊全都脫了,脫了還掩掩遮遮,我們team不理他們,很快就很自然了。

有一場不是(鼕鼕)睡覺嗎,醒來看有什麼事,好像家裡有誰來。那個鼕鼕,我就真的讓他睡覺,醒來他臉這邊都是榻榻米的印子;睡了差不多就開始拍了,就很有趣啊。

伊能靜也是這樣子,拍《好男好女》,我叫她醒來要開什麼燈,接電話,結果她睡著啦!終於吵醒了就起來,因為演戲很集中,忘了開一個燈,很暗看不清臉(笑),但我想OK,因為那被電話鈴叫醒講話啞啞的聲音很真實,情緒狀態很動人。如果為了要看清楚臉部重拍,效果反而沒有了。

營造出一種狀態,然後幫助他們做到,每個演員不一樣。我都有這種營造方式,因為我感覺演員太重要了!角色不活,這電影就沒什麼好看的,再安排什麼劇情都沒有用了。

[1] 《不能沒有你》取材於台灣2003年的一則社會新聞,有一位單身父親抱著女兒在天橋上準備跳下。當時引起社會的廣泛討論,後由戴立忍改編成電影作品。