1972年8月11日,忙了一天的露克珊·維特克到凌晨才睡。第二天,即8月12日上午她還將訪問周恩來夫人鄧穎超、朱德夫人康克清。

露克珊·維特克回憶說:

回到北京飯店後,我第一次睡了一個中國式的午覺。後來被於世蓮(露克珊·維特克的中國陪同人員——引者注)叫醒了,令我很是迷惑不解,因為每天那個時候都是她和其他人打瞌睡的時間。於壓低聲音對我說:「今天下午一些年輕同志們可能會到你房間來拜訪你。」「誰?」「我也不知道。」她推托地回答。剛過一會兒,她又出現在我的門口,告訴我年輕同志們很有可能就要來拜訪我,「你最好收拾一下,我會準備一些好茶葉和乾淨的杯子。」

我整理桌子上的紙和書的時候,茶杯的托盤、礦泉水和一盤堆著像金字塔的新鮮水果也送了進來。於又回來了,眼裡閃爍著激動和興奮,「她們已經在路上了。看起來似乎她們是江青同志派來的!」

三點整,兩名具有嚴肅的革命風格、極具吸引力的年輕女性,站在了我的門前。徐爾維和沈若芸同我握手之後,帶著高層黨務工作者的誠懇作了自我介紹。我用漢語向她們問好,她們用標準的英語作了回答,帶著上層英國人的口音。「江青同志想讓你瞭解她的政治思想」,沈開始談話,「她指示我們把她文化大革命期間的四次講話讀給你聽。」「為什麼這麼急?」我問道,覺得很奇怪。「我們對此也不知道。」她們微笑著回答,然後開始工作。

在那兩個半小時裡,期間僅僅因為喝水而中斷了一次,她們用英語讀著江青同志1966年2月在軍隊文藝工作座談會上發表的一篇冗長的講話稿。

他們告訴我,我的任務不僅是要認真地聽,而且要以共產主義的方式大膽地寫。在聽這些辭藻華麗的或重複的篇章過程中,如果我的筆停了下來,她們中的一個或兩個人一起就會盯著我,直到我重新寫下去為止。

「為什麼不讓我自己看這些原文呢?」「因為江青同志指示我們讀給你聽。」那時我的預感——後來在我回到美國能夠研究江青講話的記錄時得到了證實——是原始的印刷版本,大多數在中國是嚴格限制發行的,其中還戰友般地提及到林彪、陳伯達和其他「文化大革命」的領航人,他們後來都被驅逐出革命隊伍。

他們繼續讀,我繼續記,一直到於向她們示意為止,已經五點半了。她們立即拾起她們的黑色塑料包(象徵幹部地位的包)和江青未經審查的講話稿,然後和我作了一個迅速的告別。

於告訴我說最好洗一洗,收拾乾淨。但是我和締造了這個特別的社會秩序的女性們在一起談了一個上午,然後又在熱浪中寫了一個下午,現在已經筋疲力盡了。我告訴於,晚上我想靜靜地一個人吃一頓晚餐,寫下我的一些想法之後早點睡覺,好好休息一下。

「你不能那樣,」她堅決地回答道。

「為什麼?」

「因為今天晚上江青同志有可能會有時間會見你,所以動作快點吧!」

一會兒工夫,「有可能」變成了「很可能」,接著變成了「肯定」。

對這次會見的性質,地點、甚至目的,我都一無所知。

「20分鐘後出發!」於匆匆對我說。

我趕快脫掉從早上五點就一直穿在身上,已經被汗水浸透了的襯衫和褲子,衝進浴室洗了個涼水浴,吃了雙份劑量的頭痛藥後,鑽進於選中的我的兩套旅行服中的一套,她說「黑色的比紅色的好一些。」

我們的車行駛在長安街上的時候,我提醒自己,中國人的好客是聞名四海。還有就是他們能夠通過縱容客人的興趣和愛好而控制客人,從而使客人放鬆警惕。隨著我們的車慢慢靠近人民大會堂前的廣場——領導人組織重大政治活動和娛樂表演的地方,那晚看起來好像是試探性的安排,實際上是經過精心策劃的。因為江青向一個外國人發出了邀請,這是很少有過的事,在這種情況下,由她來決定一切。媒體被動員起來製造一種官方的氣氛。我們登上台階的時候,黨的新聞機構新華社的攝影師一下聚到跟前,不停地拍照,跑前跑後地用電視攝影機攝像。到了大廳裡面,我飛快地向江青的眾多隨從點頭致意,互相介紹姓名,其中包括毛澤東很有名氣的侄女、外交部副部長王海容。

穿過好幾個廳之後我們被帶到一個燈火通明的巨大門廊裡停了下來。有一個人清了清嗓子,抬高聲調宣佈江青同志就在旁邊的房間裡面……

北京,人民大會堂的江蘇廳,那時幾乎成了江青的專用廳。

穿著一身連衣裙,顯得年輕又漂亮的露克珊·維特克,在那裡第一次見到了江青。

露克珊·維特克繼續寫道:

門打開來,江青一邊快步向裡走,一邊向眾人揮著手,帶著居高臨下的微笑。她握著我的手,以審視的目光注視著我。我們鬆開手之後,仍相互凝視著對方,似乎過了很漫長的一段時間——也許是兩分鐘,才開始交談起來。

江青說:「我非常高興見到你。作為研究中國問題的副教授,你不遠萬里前來中國,我熱烈地歡迎你!」

■ 江青接見美國作家維特克。左二為姚文元。

露克珊·維特克說:「江青夫人,我見到您非常榮幸!今天,是我來到中國後最為高興的一天!」

雙方幾乎一拍即合:江青正在物色著自己的「斯諾」,恰恰在這個時候,露克珊·維特克出現了;露克珊·維特克來中國瞭解現代婦女運動,所獲甚少,正為難以出研究成果而發愁之際,江青熱烈的握手,表明寫作江青傳記這一新課題遠比研究中國現代婦女運動更容易獲行成功。

露克珊·維特克這樣記述對於江青最初的印象:

江青戴著一副褐色塑料邊的眼鏡,從一些照片裡看,她似乎從六十年代初起,就戴著這副眼鏡。她的保養得很好的皮膚,由於天氣的炎熱而微微泛光。她的鼻子和面頰,輪廓分明,跟毛澤東的有些相像。鼻子尖上和右嘴角的幾粒雀斑,不僅不難看,反倒更顯得增色。

站直了的話,她的身高有五點五英尺,她說自己的身材很高(大多數山東人身材都很高)。和我站在一起時,她要矮幾寸,於是她抱怨說我佔有了高跟鞋的便宜。她的身材很苗條,削肩細腰,舉止顯得十分輕柔端莊。她的手指纖細,恰如古代詩人所形容的「纖纖素手」。做手勢時,她用手在空中劃出弧形的線條。

她的衣著很保守——珠灰色的褲子,與之相配的束腰上衣,裡面穿的是一件白色絲襯衣。和所有的中國人一樣,她也穿著塑料涼鞋;只是她的是白色的,這一點顯得有些與眾不同。與鞋相對應的是一隻白色手提包。這些東西倒真像是屬於美國的無產者文化。和鄧穎超的一樣,她的衣服式樣、做工都要比普通人好多了。同時,她們的衣服在邊角的地方都有些微的磨損。莫非她們就是把這當作無產者的象徵?

後來,美國《基督教箴言報》這樣報道:

「江青和維特克女士第一次見面後,維特克女士就認為江青想確立她自己在歷史上的地位,所以兩人『合寫一本書的意念』,馬上形成了。」

據當時在場的外交部工作人員回憶,江青跟維特克見面之後,便這樣說道:

「關於我本人的歷史,從來沒有對外國人講過,你是第一個外國人。」

「我談的都可以發表。」

「斯諾寫了一本《西行漫記》世界聞名,我希望你走斯諾的道路。」

「我政治、經濟、軍事、文化都可以跟你談。」

江青的態度如此明確,當然使露克珊·維特克深為喜悅。

姚文元則為江青敲邊鼓。姚文元用曹操晚年的詩《步出夏門行·龜雖壽》中的句子來形容江青:「老驥伏櫪,志在千里;烈士暮年,壯心不已。」

江青很高興,接過姚文元的話說,「這首詩前面幾句也不錯。」江青接著念道:「神龜雖壽,猶有竟時;騰蛇乘霧,終為土灰。」

江青又說,「後面還有四句」:「盈縮之期,不但在天;養怡之福,可得永年。」

江青稱曹操的詩「其中體現了樸素唯物主義思想」。

她一邊用筷子敲打著面前的一排冷盤,一邊說:「最近我一直在休息。但今天為了你的緣故我不得不來。我身體狀況不怎麼好,最近睡得也不好。我需要治療和休息,還要鍛煉。」

「你做什麼鍛煉?」露克珊·維特克問。

「游泳、騎馬、散步,有時弄弄園藝。」她回答道,一邊從衣兜裡掏出一把在中南海自家種的茉莉花來。

但是江青強調,「我現在快六十了,我仍決心保持自己的政治青春。」

儘管周恩來批示「談上一個鐘頭就可以了」,江青不予理睬,第一次跟露克珊·維特克見面,就談了六個小時。

江青非常明確地對露克珊·維特克說:「我希望你能走埃德加·斯諾的路,走斯諾夫人的路。」

既然一個願意談,一個願意寫,談六個小時當然是遠遠不夠的。「合寫一本書的意念」既已明確,江青就要跟自己的「斯諾」長談。

姚文元掌控著媒體。在姚文元的指示下,《人民日報》對江青接見露克珊·維特克一事進行了專門報道,並配發了照片。

江青要飛往廣州休養,她要把露克珊·維特克也接往那裡。

周恩來得知,加以勸阻。他通過外交部接待人員向江青傳達:「不要多談,只談一次,最多兩次,只談文藝,不要談其他問題。」

江青大為不悅,說道:「我的事,用不著你們管!」

已經從北京來到上海的露克珊·維特克接到陪同人員的通知:「江青同志已秘密飛往廣州,她要在那裡思考一下有關她的生活和革命的一些問題。她要在那裡見你。你最近幾天提的有關她的所有問題,都將得到答覆。你明天將乘一架由北京派來的飛機飛往那裡。除了我們這些陪同人員之外,不能讓任何人知道。」

露克珊·維特克平生第一次坐上專機。

露克珊·維特克說,與她同行的有「張穎,一位負責宣傳事務的高級官員;翻譯沈若芸;唐龍彬,禮賓司的副司長,他同時也將是我們這一行程中唯一的男性」。

露克珊·維特克還說:「這架飛機內艙寬敞,裝飾豪華,遠超過普通的中國飛機。有人把我和張穎領到前艙,這裡面有寫字檯和餐桌,一些電器,一張大床,床上鋪著精織的綢子床單,一隻很相稱的粉白色夾白色的枕頭。我們倆人單獨待在那裡……」

在廣州,江青告訴露克珊·維特克,為什麼選擇廣州?為了從日常工作脫身,休幾天假,同時也為了治病。沒有了北京那種壓力,她吃睡都比以前好多了。近幾個月來,她的記憶力時好時壞,這幾天裡也得到了恢復。

江青猜測,露克珊·維特克更多地想瞭解她的個人生活。江青保證,她的講述肯定不會乏味。她從童年開始,談她的個人故事。

露克珊·維特克說,此時已是夜裡9點。我們中間休息了一次,吃了一頓飯,並換到另一個空氣清新些的房間。江青不停地講,一直講到次日早晨三點半。隨著時間流逝,她的精力也變得越來越充沛。聽的人已經疲乏不堪,甚至因酷熱而昏昏欲睡,可她對此似乎根本就未曾留心。每天晚上,江青都是在衛兵、護士的一再催促下,才肯停下來。她的兩位保健醫生有時在房間裡踱來踱去,有時從屋子角落裡靜靜地看著她,他們也不時地向她打手勢,讓她去休息……

原總參測繪局局長張清化,曾奉命於1972年8月18日前往廣州。江青限令他於8月25日前整理出「解放戰爭西北戰場情況(包括毛澤東主席行動路線),還要整理抗美援朝戰爭情況和中印邊境自衛反擊戰況。各種材料要簡單扼要,都要附圖。」

張清化說:「江青於8月25日將維接到廣州,維到後,當夜江青就與她開始談話,之後,每天一次,一般每次都談五六小時左右,長者達八九個小時,一直談到8月31日。」

江青與露克珊·維特克的談話,前後共七次,60小時。談話時,有兩位翻譯,一個速記員,兩個醫生,一個外交部新聞司幹部和外交部禮賓司副司長。

露克珊·維特克後來曾回憶說:「跟江青共同度過的一個星期,那是對我非常有影響的一個星期,它改變了我的生活。」[7]

露克珊·維特克所說的「非常有影響的一個星期」,是指1972年8月25日至8月31日。

在跟露克珊·維特克談話時,露克珊·維特克當場做筆記。另外,江青還安排工作人員錄音。江青答應把錄音帶複製一份送給露克珊·維特克,並送一份根據錄音整理的記錄。

回到北京之後,忙壞了江青手下的一批工作人員。七個人用了三天時間,把錄音帶上的談話整理成文字稿。

江青看了文字稿甚不滿意,囑令作修改、補充。她自己也動手改。

江青曾打電話要姚文元參與修改。姚文元平素對她言聽計從,這一回卻打起「太極拳」。他深知這稿子非他能改的。每一回江青派人送來稿子,他只說看過,未改一字,連錯別字也不改。

文稿經江青改定,排印。1973年3月,江青跟露克珊·維特克的談話記錄稿,印了出來,共印十本。

江青把記錄稿,派人送到了周恩來那裡。也送給張春橋、姚文元各一份。

不久,周恩來召集了一個會議,出席者是參加過接待過露克珊·維特克的工作人員和參加整理談話記錄稿的工作人員。

周恩來在會上鄭重地宣佈:「經請示毛主席,說記錄沒有必要送露克珊·維特克女士。圍繞此事的一切工作馬上停止。所有的記錄、錄音、資料要逐件清理、封存。絕不能把這些材料外傳,已經流入社會的要想法追回。」

周恩來傳達了毛澤東的意見,來了個急剎車!

雖然沒有得到江青組織工作人員整理的記錄稿,也沒有得到複製錄音帶,露克珊·維特克根據自己的筆記,在美國還是著手江青傳記的寫作。

據韓素音回憶,1973年4月,當她來到美國紐約時,她當年燕京大學的同學、那時擔任中國駐聯合國代表的黃華轉告她,露克珊·維特克希望跟她見面。

韓素音同意了。

韓素音提醒露克珊·維特克:「中國的老百姓不大喜歡江青。你要小心點。」

露克珊·維特克也說,她感到江青「有些專橫跋扈」,她周圍的一幫子人使她想到「慈禧太后」,「姚文元真像個太監」!但是,露克珊·維特克認為:「江青將會成為中國極為重要的人物!」

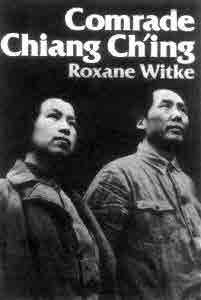

露克珊·維特克寫出了關於江青的傳記,書名為「Comrade Chiang Ching」,亦即《江青同志》。這本書1977年在美國出版。封面上印著江青1945年在延安所攝一幀披著軍大衣的側面照片。書前印著江青贈給露克珊·維特克的一首詩的手跡,那是江青題寫在她所拍攝的廬山漢陽峰照片背後的。全文如下:

廬山漢陽峰

江上有奇峰,鎖在雲霧中。 尋常看不見,偶爾露崢嶸。

江青攝 詩贈維特剋夫人 1972年8月30日

那是江青在與露克珊·維特克第一次見面後翌日,題贈露克珊·維特克的。

這首詩和那幀照片,是江青最絕妙的自我寫照。照片上的廬山漢陽峰,在江邊瀰漫的雲霧中孤聳著一座山頭——那便是江青的「形象」。

■ 維特克所寫《江青同志》一書的封面■ 江青所攝、以琅琊台名義發表的《廬山漢陽峰》。

■ 維特克所寫《江青同志》一書的封面■ 江青所攝、以琅琊台名義發表的《廬山漢陽峰》。 據日本NHK電視台導演山田禮于先生告訴筆者,他於2011年4月6日在美國紐約採訪了露克珊·維特克。露克珊·維特克出示江青贈給她的廬山漢陽峰照片。山田禮于先生在寫給筆者的電子郵件中稱:

看見那張廬山的照片很是吃驚——

一是因為照片尺寸很大(A3,30cm×40cm);

二是題詩和簽名都是用的紅色鉛筆。

在中國人的習慣中,用紅筆寫字是很不禮貌的,除非是表示皇帝御筆批示。江青用紅色鉛筆題詞贈露克珊·維特克,大約是表示「御批」。

有人曾經猜測這首詩是毛澤東寫的。但是,在1974年夏,江青把這首詩和那幀照片通過別人拿給了《中國攝影》編輯部,指令該刊發表。詩署名「琅玡台」。當時,江青再三叮嚀編輯部為她保密,對誰也不准說,特別是不能洩露作者的姓名。倘若是毛澤東所寫,不可能署名「琅玡台」。這清楚表明,詩是江青所寫,「琅玡台」是江青的筆名。

1974年底,當《中國攝影》編輯部把這首詩排出的清樣送給她看,她又突然變卦了,不許該刊發表。

直至江青倒台之後,《中國攝影》1977年第一期發表了《中國攝影》編輯部批判組所寫《篡黨奪權野心的自供狀——評江青在照片上所配的一首黑詩》,披露了那幀照片和詩。

據露克珊·維特克稱,她在1972年返回美國後的一年多,通過中國駐聯合國大使黃華和他的夫人何理良提供的外交渠道,江青與她互相交換了很多書籍和照片,兩部故事片以及各種消息。然而露克珊·維特克所關注的那些餘下的錄音文稿一直沒有交給她。

1973年5月,露克珊·維特克正式接到何理良的通知,稱江青的談話記錄「太長、很繁雜」,不宜作為有關黨和政府的正式報道發表。這樣,中方也就不向露克珊·維特克提供江青的談話記錄以及相關的錄音帶。

何理良還說,露克珊·維特克可以出版自己的記錄,但最好不要寫成「江青傳記」形式。可以用毛澤東的觀點寫一部中國革命史,其中包含一章或兩章有關江青的內容。

這使露克珊·維特克感到為難,因為她很難完成一部以毛澤東的觀點寫成的中國革命史。

露克珊·維特克隱約感到中國高層內部關於江青有著複雜而尖銳的爭議。

也就在這個時候,美國國務卿基辛格的辦公室、中央情報局和聯邦調查局都派了代表,通過朋友和同事直接或間接地向露克珊·維特克索取她在採訪江青時的記錄的完整複印件。

露克珊·維特克說,她出於兩方面的原因拒絕了他們的要求:

一是在中國,沒有中國政府的代表把她當作一個美國政府政治信息的管道,談話裡面不涉及任何有關國家安全的問題;

二是作為一位曾去過中國的歷史學家,除了她自己以外她不代表任何人,在她親自檢查、確保準確和慎重的基礎上,出版一本會讓公眾理解江青的不平凡生活及其與革命歷史的密切聯繫的書之前,我沒有義務把我的原材料交給他人。

露克珊·維特克說,她從中國回來之後,在斯坦福大學待了一年,接著又在哈佛大學待了兩年。她對江青進行訪談的情況,僅僅只是其中某些部分,在學術圈中和部分公眾中流傳,因為她曾經與他們大體上談到過江青的生活、她的同志們以及中國的一些情況。

露克珊·維特克的《江青同志》是在「四人幫」被捕後出版的。1977年由英國威德菲爾德與尼科爾森出版公司出版。許多西方報紙、雜誌加以摘載、轉載,一時間,江青在西方成了引人注目的人物。

這裡值得提到的是,露克珊·維特克的《江青同志》,曾被誤為《紅都女皇》。

據傳,《紅都女皇》在《江青同志》之前,在「文革」中由一家香港出版社出版的。

《紅都女皇》沒有署名,是在露克珊·維特克訪問江青之後在香港出版的。

《紅都女皇》鼓吹在毛澤東之後,江青必定「主宰」紅都,成為中國的「女皇」。

令人不解的是,《紅都女皇》中,有不少內容是江青跟露克珊·維特克談話的內容。是露克珊·維特克回到美國之後,向外洩露了跟江青談話的內容,還是中國方面有人洩露了談話內容,不得而知。

毛澤東見了《紅都女皇》,異常震怒。據雲,毛澤東寫下對江青的批示:「孤陋寡聞,愚昧無知,立即攆出政治局,分道揚鑣……」

關於《紅都女皇》一書,傳說是如此「有鼻子有眼」,然而我經多方查尋,卻一直沒有查到此書。香港的研究者在香港的諸多圖書館查找,也未能找到這本據說是在香港出版的《紅都女皇》!

不過,陪同露克珊·維特克會見江青的張穎卻說:「當時在香港確實出版過一本名為《紅都女皇》的書,『文革』以後我閱讀過。書中極力吹捧江青,而許多事實都子虛烏有。稍微知道江青的人都會認為那不過是胡吹亂捧,不是事實。」[8]

《紅都女皇》一書至今仍是一個謎。

還應提到的是,在2006年——「文革」40週年之際,香港星克爾出版社推出范思譯的露克珊·維特克著《江青同志》中譯本。為了吸引讀者,封面上印著比書名更突出的「紅都女皇」四字,使讀者誤以為這本書就是傳說中的《紅都女皇》。其實,這本書與傳說中的《紅都女皇》不相干。

我讀了露克珊·維特克著《江青同志》一書,以為這本書的可貴之處是作者直接採訪了江青本人,有不少第一手資料(雖說內中有些是江青吹噓自己之話)。但是也有三點明顯的缺陷:

一是江青在自述中迴避了許多重要問題。比如,《江青同志》一書無一處提及江青的前夫俞啟威(黃敬),而俞啟威是江青的入黨介紹人,曾經給予江青以深刻影響,怎麼可以迴避俞啟威呢?同樣,《江青同志》一書也無一處提及江青的前夫唐納。

二是露克珊·維特克在採訪時,起初做了詳細的筆記,但是後來江青要她集中精力聽講,不要做記錄——反正有記錄員在場,將來可以送露克珊·維特克一份記錄以及錄音帶。由於後來周恩來不同意把江青的談話記錄以及錄音帶送給露克珊·維特克,所以露克珊·維特克在回到美國之後只能依靠記憶來記述江青的談話,可以看出《江青同志》一書後半部的內容很多內容鬆散,沒有多少第一手的可參考的價值。

三是沒有涉及江青在「文革」中的罪行以及江青的被捕、受審直至自殺身亡。

香港的評論也以為:「書中對文革的錯誤描繪也不少,有些儘管冠以『據江青介紹』,但真實性十分牽強。譬如,文革中曾有十個甘肅人強行闖入毛澤東辦公的懷仁堂……一個中央委員無禮地給主席拍電報,為轉移領袖對北京危機的注意力。這一聞所未聞的秘辛,即便真有其事,作者也該講明時間、地點及主使者,而含混表述只能證明作者對文革無法作出起碼的判斷。維特克的學術功力可見一斑,顯然在史景遷、麥克法誇爾、索爾茲伯裡和黎安友等中國問題專家之下。」