就在「火力偵察」之後的幾天——11月10日,上海莫有財飯店裡,人們手中拿著當天的《文匯報》,宴會成了討論會。

這天,吳晗的老朋友、中山大學的梁方仲從北京路過上海回廣州。上海史學界人士聚會於莫有財飯店,為梁方仲洗塵。

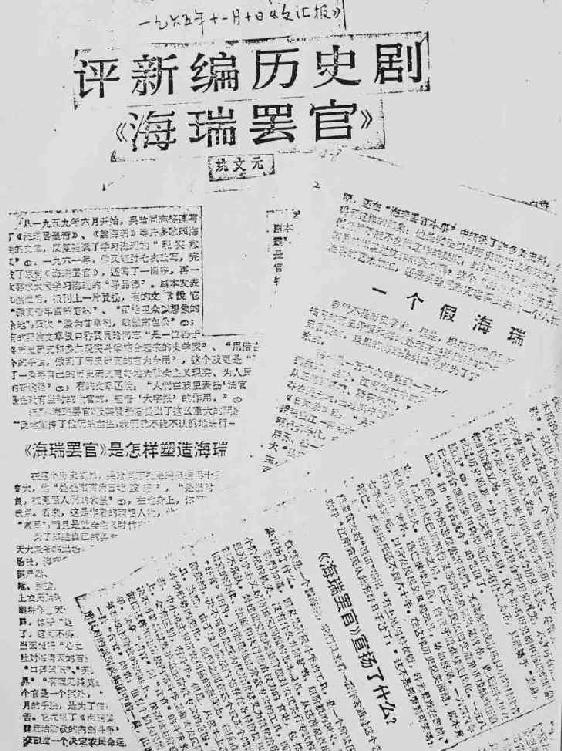

非常湊巧,這天的《文匯報》刊出了姚文元的《評新編歷史劇〈海瑞罷官〉》,成了席間中心話題。因為參加宴會的好多位教授,都曾出席前幾天張春橋主持的「徵求意見會」。

「真是豈有此理,一字不改!你一字不改,開什麼『徵求意見會』?」

「強詞奪理,歪批《三國》!」

「胡鬧!」

飯店裡一片斥責之聲。

梁方仲沒有看過大字本,匆匆閱畢《文匯報》,失色道:「這下子,辰伯兄(即吳晗)要吃苦頭了!前天,我們在北京握別時,他還喜笑盈盈,一點也不知道大禍即將臨頭,真是『自古經綸足是非,陰謀最忌奪天機』!」

「唉,欲加之罪,何患無詞?途窮天地窄,世亂生死微!」

「避席畏聞文字獄!」

「無罪無辜,讒口囂囂!」

「『文章憎命達,魑魅喜人過。』杜甫的詩句,道出古往今來的真理!」

……

豈止是莫有財飯店裡眾書生議論紛紛,怒火中燒;凡是這天的《文匯報》所到之處,唾罵之聲四起。

姚文元揭開「文革」大幕的「宏文」——《評新編歷史劇〈海瑞罷官〉》

姚文元挨罵活該,《文匯報》卻無端蒙塵:就在見報的前一天——11月9日,張春橋突然召見《文匯報》總編陳虞蓀[7],交給他一冊大字本,指定明日全文見報。當陳虞蓀接過大字本之際,尚不知要登的是什麼文章——誠如那天張春橋、姚文元去《解放日報》排印大字本之際,魏克明、王維不知姚文元的拎包裡裝的是什麼稿子。大字本在《解放日報》排印,而公開發表卻在《文匯報》,曾使許多報人費解:《解放日報》是中共上海市委機關報,姚文元的文章既然「來頭不小」,為什麼不在《解放日報》刊出?

「《文匯報》是一張民間的報紙,發揚民意是我們神聖的責任。……有話大家來說,有事大家商量,不論男女老少,人人可以投稿。」早在解放之前,《文匯報》便用這樣的辦報宗旨取信於讀者。

在1957年那不平常的春天,《文匯報》又以「資產階級方向」聞名於全國。

正因為這樣,江青和柯慶施組織的那篇《「有鬼無害」論》,便選擇了《文匯報》發表。這一次,江青和張春橋又一次看中了《文匯報》。雖然這時的《文匯報》早已不是什麼「民間報紙」,但是它畢竟在知識分子中擁有廣泛的影響。

11月12日,《解放日報》全文轉載了姚文元的文章。這對《解放日報》來說,幾乎是破例的:歷來是《文匯報》轉載《解放日報》的文章,而顛倒過來的轉載唯有這一次。張春橋處心積慮,每走一步棋都別出心裁,玩弄權術是他的專長。

姚文元的《評新編歷史劇〈海瑞罷官〉》,是揭開「無產階級文化大革命」大幕的「歷史性著作」。凡是經歷過「文革」的人,無一不反覆「學習」過這篇「宏文」。然而,歲月的流逝畢竟會模糊人們的記憶,何況年輕的一代很少有機會從塵封多年的報紙上翻閱此文。原文過於冗長,無法全文照錄。現摘錄此文的一頭一尾,也算是「錄以備考」。

摘錄此文的開頭一段,便於今日的讀者瞭解一些背景材料;摘錄此文的末尾一段,因為那是整篇文章的點睛之筆,也是爭論最激烈的所在。

評新編歷史劇《海瑞罷官》

姚文元

1959年6月開始,吳晗同志接連寫了《海瑞罵皇帝》、《論海瑞》等許多歌頌海瑞的文章,反覆強調了學習海瑞的「現實意義」。1961年,他又經過七次改寫,完成了京劇《海瑞罷官》,還寫了一篇序,再一次要求大家學習海瑞的「好品德」。劇本發表和演出後,報刊上一片讚揚,有的文章說它「深寓著豐富的意味」、「留給觀眾以想像的餘地」,鼓吹「羞為甘草劑,敢做南包公」;有的評論文章極口稱讚吳晗同志「是一位善於將歷史研究和參加現實鬥爭結合起來的史學家」,「用借古諷今的手法,做到了歷史研究的古為今用」,這個戲更是「開闢了一條將自己的歷史研究更好地為社會主義現實、為人民服務的新途徑」;有的文章還說:「人們在戲裡表揚『清官』……是在教育當時的做官的,起著『大字報』的作用。」

既然《海瑞罷官》及其讚揚者提出了這麼重大的問題,並且廣泛地宣傳了他們的主張,我們就不能不認真地進行一次研究。

……(中略,下為結尾)

現在回到文章開頭提出的問題上來:《海瑞罷官》這張「大字報」的「現實意義」究竟是什麼?對我們社會主義時代的中國人民究竟起什麼作用?要回答這個問題,就要研究一下作品產生的背景。大家知道,1961年正是我國因為連續三年自然災害而遇到暫時的經濟困難的時候,在帝國主義、各國反動派和現代修正主義一再發動反華高潮的情況下,牛鬼蛇神們刮過一陣「單干風」、「翻案風」。他們鼓吹什麼「單干」的「優越性」,要求恢復個體經濟,要求「退田」,就是要拆掉人民公社的台,恢復地主富農的罪惡統治。那些在舊社會中為勞動人民製造了無數冤獄的帝國主義者和地富反壞右,他們失掉了製造冤獄的權利,他們覺得被打倒是「冤枉」的,大肆叫囂什麼「平冤獄」,他們希望有那麼一個代表他們利益的人物使他們再上台執政。「退田」、「平冤獄」就是當時資產階級反對無產階級專政和社會主義革命的鬥爭焦點。階級鬥爭是客觀存在,它必然要在意識形態領域裡用這種或那種形式反映出來,在這位或者那位作家的筆下反映出來,而不管這位作家是自覺的還是不自覺的。這是不以人們意志為轉移的客觀規律。《海瑞罷官》就是這種階級鬥爭的一種形式的反映。如果吳晗同志不同意這種分析,那麼請他明確回答:在1961年,人民從歪曲歷史真實的《海瑞罷官》中到底能「學習」到一些什麼東西呢?

我們認為:《海瑞罷官》並不是芬芳的香花,而是一株毒草。它雖然是頭幾年發表和演出的,但是,歌頌的文章連篇累牘,類似的作品和文章大量流傳,影響很大,流毒很廣,不加以澄清,對人民的事業是十分有害的,需要加以討論。在這種討論中,只要用階級分析觀點認真地思考,一定可以得到現實的和歷史的階級鬥爭的深刻教訓。

如果說,在反胡風的時候姚文元不過是個「小棍子」,在反右派時是「棍子」,那麼,此時他已成了江青、張春橋手中的「金棍子」了!

當姚文元還只是「小棍子」、「棍子」的時候,並未引起海外的注意。然而,隨著《評新編歷史劇〈海瑞罷官〉》的發表,隨著他成為「無產階級金棍子」,港台及香港海外才注意起中國政治舞台上的這位新角。

當時香港報紙稱姚文元是「姚蘇鳳之子」。姚蘇鳳乃當年鴛鴦蝴蝶派作家。這表明香港最初對於姚文元其人十分陌生。

後來,香港報紙才披露姚文元是姚蓬子之子,然後大登姚蓬子當年叛變中國共產黨之事,使其時正非常得意的姚文元變得十分尷尬。