我們6個人去搬家,我們不能一下說300塊錢,這個數目很大,很嚇人。你要說一個人給50塊錢,有時候人沒回過神來,個人50塊錢不多。如果你一下說300塊錢,別人就想「搬(一)個家要遭(花)三百」。他心裡就承受不了。你說50元,他半路回過神來,已經晚了,已經搬了一半了。這就叫技巧。[1]

上一章有關「棒棒」社會構成的研究,揭示了「棒棒」社會以關係為紐帶的社會結合方式,並經由對合作與衝突的考察,使「棒棒」社會結合的機制和動力得以釐清。可以說,「棒棒」作為都市底層的流動群體,不僅是「棒棒」社會構成體系的產物,也是「棒棒」社會的實踐者和構造者。他們的生存實踐體現在其謀生的策略和技巧之中。都市實踐過程中的能動性表現,關係著「棒棒」生存的物質基礎和現實感受。而正是生計圖式中主觀的身體感受、鮮活的生計技能和策略,及其靠謀生收入維繫的生活背景構成了「棒棒」生活的每一天。

本章的中心是考察都市適應過程中的生計策略。第一,本章將考察「棒棒」在勞動過程中的身體技術和身體感受,主要著眼於他們如何獲得身體經驗,具備身體勞動的基本技巧;第二,將考察他們如何增加業務機會的思考過程,以說明關係網絡在生計中如何發揮作用;第三,將考察他們與主顧討價還價的過程,進而討論在利用有限「資本」和資源獲得更大的經濟回報的實踐中,「棒棒」如何形成一套討價還價的策略;第四,將既關注他們對於生計行情的瞭解,分析他們對待收入的態度,又通過生活現狀的事實呈現,來思考他們適應都市的特殊性。

第一節 身體的經驗

「棒棒」作為都市零散人力搬運群體,「下力」為其顯著的生計特徵,負重的身軀凸顯出「棒棒」的集體群像。在這個意義上,「下力」的身體既是生存的工具和手段,又是體驗「痛」、體驗「累」的物質性存在。在體力勞動式微的現代都市,「棒棒」的身體成為該群體在都市謀生的工具和表述媒介。然而,一個個種莊稼、喂牲口、向土地要飯吃的農民,在將體力轉變為具有服務能力的勞務商品的過程中,形成了怎樣的身體經驗?身體經驗作為一個既包含身體實踐中獲得的某種能力,也包含身體感知相關內容的概念,具體到「棒棒」這個以體力支出為主的群體,又有怎樣的特徵?

一、身體能力的獲得與實踐:「要動腦筋,不能使蠻力」

身體在實踐過程中獲得的能力,是身體經驗形成的重要組成部分。「身體技術」[2]就是這種能力的代名詞。馬塞爾·莫斯(Marcel Mauss)強調「身體是人第一個、也是最自然的工具」[3],明確地指出了身體作為工具性存在的事實。不同文化中行為的特殊性與基本活動的文化差異性已經得到人類學家的關注,近年來將身體感知能力視為身體技術的「身體感」研究也頻頻出現。此類研究深入地探討了身體技術與身體感的聯繫,揭示出身體能力與社會等級的關係,但這些成果主要還是基於身體與物的關係的研究。[4]關於人如何使用物質性的身體,如何經由感知的渠道,主動地獲得身體技術和運用身體技術的問題,還未成為研究的焦點。重慶「棒棒」以體力支出為特徵的生計過程,可以被視為身體技術生成和展演的舞台,是身體經驗獲得與實踐的典型呈現。

在從事人力搬運工作的過程中,「棒棒」獲得了以「抬」、「挑」、「扛」、「托」、「背」和「走路」為主的身體化技術,這些技能既包含農業勞動延續的部分,又有城市人力搬運的新特點。農村體力勞動的經驗有助於提升農民從事該行業的優勢。不過,由於都市人力轉運中貨物的多樣性和不確定性,該行業對身體技術,特別是對從業人員之間身體的合作技術有更高的要求。

在通常情況下,一根棒棒、兩根繩子是「棒棒」除了身體之外僅有的工具。如何借助外在的工具達到體力的最有效支出是身體技術的關鍵。繩子將重物與竹棒相連,竹棒則是連接身體與重物的媒介,肩膀、背部則是支撐重物的支點。人力搬運的目的就是完成物理學意義上的體力對抗重力的全過程。然而,「有經驗能力的身體」並非完全被動的載體,而是經由身體感受的「網絡」[5]面對身體與重物的關係,以形成體現生計技能的身體能力。比如如何用兩根繩子捆牢不同形狀、重量、質地的貨物就頗有講究。面對一大堆裝著食品、生活日用品的塑料袋,他們會將繩子系成很多個圈,一個個穿過塑料袋掛在竹棒上;如果是一米多高的大箱子、大櫃子,他們會將繩子先展開挪到重物下,提起兩頭交叉捆起套在竹棒上,並在行走的過程中雙手扶持貨物……「要動腦筋,不能使蠻力」是他們對「身體技術」的理解。挑著大體積重物上坡下坎時,側身慢挪;蹺起超大型重物時,巧妙借助支點;過跳板時,雙手協助保持平衡……「棒棒」在「身體技術」的獲得和實踐過程中,表現出被動的身體(物質性身體的載體)與靈活的身體(經驗的身體)並存的特點。身體不僅是工具,更是有著經驗感受的主體。

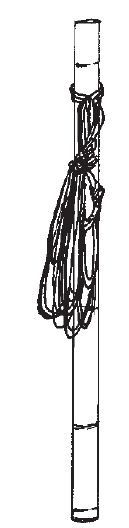

圖6-1 工具:棒棒 圖6-2 挑 圖6-3 扛

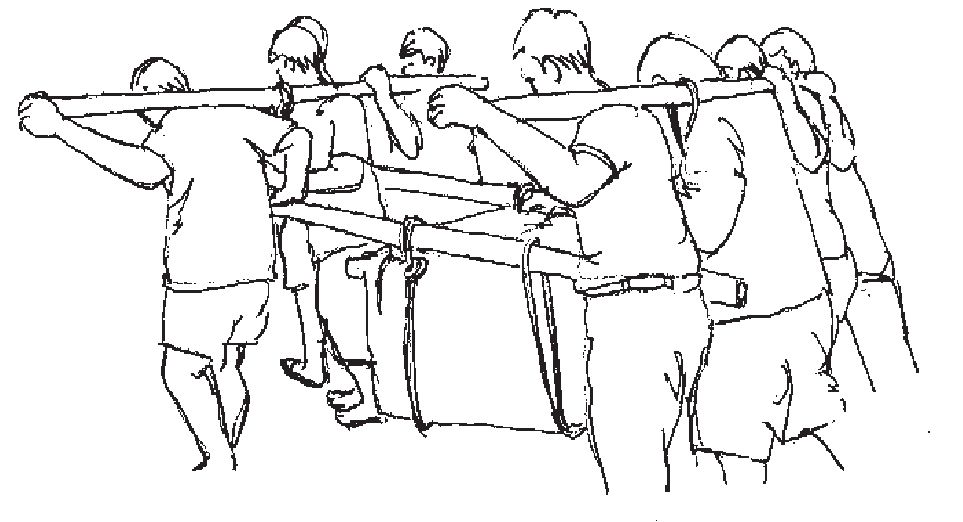

圖6-1 工具:棒棒 圖6-2 挑 圖6-3 扛 身體體現在生計中的技能與規避身體風險的能力緊密相關。為了提高效率、避免事故,他們對抬起重物、放下重物的時機,走路、用力的步調都很有經驗。繩子在竹棒上的位置、距離合作者的遠近,都關係著合作的有效性和同行間的道義。具體而言,走平路時,竹棒上的繩子距離誰近,誰就會「吃虧」;下坡時,繩子應該距離後者近一些,否則走在前面的人就會「吃虧一些」;而且佔據有利地勢的一方應該讓處於不利地勢的合作者先起身;一高一矮合作,矮的一方要「吃虧」。因此選擇「合得起」(合得來)、彼此搭配的「搭檔」很重要。特別是在做類似多人抬預制板等建築材料過跳板上建築高架的事情時,任何一個參與者因力氣不夠或缺乏平衡技巧而產生的失衡狀態都很可能導致砸傷、墜亡。有報道人這樣表述:「他有力,但是抬板上架子走路要差點,不會走路。抬預制板是6個人抬,你一個人不會走,東倒西歪的,要影響這5個人,搞得不好全部都要掉下來摔死。」因此,體現在生計過程中的平衡能力、用力技巧、走路方式等「身體技術」是順利「下力」的保證。

在田野中,還遇到「棒棒」搬運機器等大型設備,柯平是其中最有經驗的一位。

方太亮經常喊我做事。來當「張飛」後都喊我。他的東西重,一般一噸多,有的兩三噸。不用抬,用吊,就省力。關鍵是看怎麼操作。上次有「棒棒」在郵亭(重慶雙橋區)搬機器,沖床立起很高,倒過來就把下力的人軋著了。聽說腸子都軋出來了,醫藥品一共賠了二十幾萬。像我們經常幹著的,就知道怎樣才安全。[6]

「棒棒」這個以重體力勞動為主,以從事危險、髒、累活為特徵的行業必然意味著身體面臨的危險和風險高於其他行業。比如王渝成回憶一起幹活時同伴摔死的經過時還心有餘悸。所幸我在一年多的田野中,沒有遇到死亡事故。但「棒棒」受傷在田野中屢見不鮮。2009年10月,我已經離開田野,在電話裡聽說陳國偉、郭華權先後受傷。一個是手臂骨折,一個是腳踝骨折,都需要休養,幹不了活。他們自己已經花費了幾千塊錢的醫療費用。「棒棒」在生計過程中,從不與主顧或包工頭簽訂書面合同。文字對於「棒棒」業務並無明顯作用。一旦出現經濟糾紛或傷亡,費用支付的多少全憑主顧的良心。由此看來,「棒棒」雖然謀生在都市,卻依然與城市的法律體系距離很遠,呈現出「無訴」的特徵,從根本上沒有融入現代社會。

圖6-4 上石梯

圖6-5 「八抬大轎」

在田野中雖然遇到很多個案和表述可以說明「棒棒」這個行業的高危險性,但並不是意味著「棒棒」在尋找業務和接受業務的過程中,沒有自主選擇和拒絕的可能。由於「棒棒」行業的危險性和高風險,「棒棒」又無尋求法律保護的意識,所以他們幹活的時候非常小心,前面考察過的身體的技巧和能力就是規避危險的保障。當然他們對於沒有把握的活兒也會拒絕,如有的明確表示高空作業、掛廣告牌的活兒不接;有的表示清理化糞池的活兒不接。

此外,「下力」合作中的技巧還包括對勞動號子的依賴與運用。勞動號子多為前喊後合,聽上去渾厚、低沉。為了統一步伐,「棒棒」通常根據路面情況隨機創作或靈活運用。比如:

Hēi zuō,Hēi zuō。(平路時抬運過程中協調步伐的號子。)

天上明晃晃,地上水凼凼。(遇到水坑障礙時的號子。)

兒拐,兩邊甩。(拐彎時的號子。)

滑又滑得很,踩要踩得穩。(地滑時的號子。)

高矮不一,各踩各的。(路不平時的號子。)

門口一尺八,兩步作一步qia(邁)。(過溝渠,需要步子大一點。)

懶洋坡,慢慢梭。(下坡時的號子。)

抬頭望, bā(爬)坡上。(上坡時的號子。)

丫婆,矮囉。(一起放物時的號子。)[7]

這些勞動號子在重型貨物的轉運中經常使用。「棒棒」在「下力」的過程中獲得了這樣的技能,並不自覺地形成在群體的生計活動中,成為「身體技術」的有聲表述。

「棒棒」如何動作、如何保持自己身體與他人身體協調的技術是身體技術形成的表現。就「棒棒」個體而言,這是習得經驗的過程。因此,使用身體的方法關係到經驗的內容、經驗的形成過程和呈現方式。

二、「下力」的身體感受:「心得」

身體經驗的重要方面還來自於作為物質性存在的身體的感官經驗。「身體感」研究視這種感官經驗為身體能力的一部分,而本研究關注的並非「身體感」與「身體技術」或能力的聯繫,而是「棒棒」「下力」過程中感官經驗的內容以及主觀性評價。

「下力」是勞動方式之一,而勞動研究往往是在政治經濟學的脈絡中研究物化的、商品化的身體,並沒有給予生物性身體的感受經驗以足夠的重視。在中國特定歷史時期,勞動被賦予了精神和價值的象徵意義,身體也成為沒有物質束縛的文本。但「下力」作為一種身體活動的事實提醒我們,重力學和生理學原則打破不了,肉體的局限性無法逾越。在獲得和運用身體技術的同時,一個個鮮活的身軀正在流淌汗水、經歷危險、感受疼痛、體驗勞累……勞動過程中作為有經驗能力的身體的感知過程,以及以身體感知為途徑的身體經驗,勢必帶來主體的另類感受,故關注身體的社會性隱喻應以對身體感受的考察為基礎。

在社會學、人類學轉向身體的學術背景中,有關工作場所的民族志,如商場、工廠、餐館的民族志研究已經開始關注特定空間中的身體,此類研究中的身體是被制度、權力、話語建構的被動的身體。[8]但在某些資本剝削不明顯或者說資本不屑於介入的行業,身體卻顯得沉默無語。恰恰在諸如「棒棒」這樣以原始體力支出為主的行業中,「下力」過程中的身體感受是個體最直接、最真切的經驗。山城「棒棒」的調查發現使我將注意力放在了被遺忘的有感知能力、有體驗能力的身體之上。

對於生計過程中的身體感受,「棒棒」將其概括為幾點「心得」。「當『棒棒』要曬得、淋得(雨)、熱得、冷得、餓得、渴得、累得、吃得(苦)、等得、跑得、走得……」這些「心得」暗示著「下力」者的承受能力,有被動和無奈之意。作為對身體感受的反思性評價,這些「心得」又是基於經驗之上的理性認知。

「曬」、「淋」即日曬雨淋,是「棒棒」對置身其中的謀生環境的直白表述,其中的身體感受也不言而喻。「熱」、「冷」等則是通過身體感官的感知來直接呈現生計過程中的身體感受。田野經歷告訴我,單是忍受重慶夏季持續的高溫天氣和秋冬連續的陰冷天氣都很不容易。何況他們是常年在戶外頂烈日、冒寒風。如果說「棒棒」幹活時並不冷,冬天好過一些的話,酷暑就相當難熬:衣服濕了又干、干了又濕,滿是汗漬的白色印跡;下身、腋下出現糜爛、發炎;烈日下暈倒……從這些現象,不難理解「棒棒」生計過程中的冷暖感知。為了趕時間幹活,飲食無規律;捨不得在外花費,餓著肚子回家吃飯;一早出門,在外「站輪子」守業務,一天飲食全賴晚上一頓「脹」。「餓」、「渴」等身體器官的感受是身體感知的直接反應,這些感受往往預示著頑疾與疼痛。

「下力」過程中身體最直接的感受與承受重物相關。「抬重了,站起腳腿都痛」、「抬重了,腰桿脹得很」、「太重了!腰桿都砸痛了」、「太重了!把xuan(泥鰍和黃鱔等動物分泌的黏滑物質)都bǎn干了」等表述是「棒棒」在向重力施加反作用力的過程中,對身體感受的描述。由於「棒棒」親歷的疼痛和勞累是其生計過程中最為突出的身體感受,訪談發現,每位報道人在談到身體感受時,語言都非常生動、形象。比如:

擔上兩百斤,是很難受塞,說不出來的苦。擔重了,腿脹,腰脹,承受不住了,一個肩膀挪到另一個肩膀,一會兒又磨過去,磨過來,還是承受不了,汗水出來後人好像虛脫了,四肢乏力,無力了。要是擔上跑走一天的話,三四天腰、腿都痛,四五天膀子都痛。突然搞一天的話,腰腿要痛幾天。[9]

「等」、「跑」、「走」等身體動作是體現在攬活、搬運等慣常生計過程中的形象化表達。其中身體化的動作「等」在「棒棒」而言是守地盤、等業務之意。在街頭,棒棒朝下搭在肩後閒逛、放下棒棒打牌或「擺龍門陣」的場景隨處可見,總體上「棒棒」在攬活時呈現一種被動的狀態。然而,攬活又是「棒棒」生計過程的一個重要環節。「等業務」是承攬業務前的狀態,既是消極的等待,也是攬活策略的身體化表現。

重慶市民對於自己生活區域內的「棒棒」集聚地點都比較瞭解,凡是有事需要「棒棒」,除非有電話聯繫,一般都會到「棒棒」攬活的聚集點去找。有報道人認為:「『棒棒』越多的地方,越找得到錢;越沒得,越找不到錢。比如沙坪壩『棒棒』集中在這兒,要『棒棒』的就到這兒來喊。『棒棒』散了就沒得活。」因此,報道人每天早上像上班一樣到地盤上等著。正如他們所言:「早上在家搞好了,就出來了。沒有不想出來的,反正出來也是耍。在這兒等著的,都是來求點事的。在這兒耍,可能有業務,在屋頭睡覺、打牌的,就沒有業務。反正都是耍,不如到這兒來耍。我們是心甘情願地守(業務)。」

圖6-6 等業務

他們將「耍」與等業務相結合,然而「耍」僅僅局限於街頭等攬活場所,因為在「耍」的過程中,業務隨時會出現。他們的攬活不是主動的「攬」,而是「等」,那麼為何能「等」到呢?這需要回到對「棒棒」在山城大規模存在的原因分析上。除了地理環境等眾所周知的因素外,山城市民的消費習慣與此緊密相關。當地人從菜市場買菜出來、開車到小區樓下、從公共汽車上下來,只要有幾十斤重的物品都會喊「棒棒」,少有人自己動手,因為:一是的確太重,說不定還要爬坡上坎;二是怕弄髒衣服;三是不太雅觀,自己扛沒面子。當然,這還只是搬運市民的日常生活品。諸如搬家、搬運裝修材料、商店進貨發貨等更是離不開「棒棒」。一般來說,「棒棒」聯結了汽車運輸和家庭、商店、餐館等終端場所,是現代運輸體系的末梢和有益補充。當然除了傳統人力搬運外,「棒棒」也是專業技術不屑於或還用不上專業技術人員的其他領域的勞動力,比如清理化糞池、安裝廣告牌、簡單裝修等。以泥水工為例,在田野期間,當時正規泥水工120元/天,「棒棒」做泥水工就是80元/天。因此,無論是在消費習慣上還是在價格優勢上,「棒棒」在重慶都有著巨大的生存空間,而「等業務」則是賣方市場的顯著特徵。因此,「等業務」、「守業務」與市民的消費習慣相關,市民往往會在「棒棒」聚集之地喊「棒棒」,在已成規模的「棒棒」聚集點「等」就不失為有效的攬活方式。

報道人表述他們「眼睛隨時都在盯著,要靈光(反應快)」。小李非常形象地描述了他等業務的狀態:「在這兒像弓一樣弦是拉滿了的,我只要一出去就是眼觀六路耳聽八方。和別人擺龍門陣的時候都盯著四周。眼睛骨碌碌地轉,隨時都要跑,隨時都要衝刺。有時候即使在看報紙,都是左顧右盼的,有業務隨時衝刺。」

他還說到了對聲音特別敏感:「我們對聲音敏感得很。比如聽到停車,我們就要扭頭去看。對發生在周圍的事情很敏感。比如早上出去,看到有人在和『棒棒』談什麼,我們就要慢慢地靠過去看在談什麼呀。如果我偶爾搭句話,搭白的人就可能有業務。」

「棒棒」在街頭「等業務」是他們生計的一部分,在看似散漫、被動的等待中隨時有著「商機」。他們已經習慣將閒談與「等待業務」相結合,在外人看似被動的「等待」中尋找著業務機會。

「跑車」是「棒棒」等業務時經常發生的場景,「跑」與爭、與搶相聯繫。有時,他們正與我聊得熱鬧,突然全都跑開了,原來是有公共汽車或貨車到了。當然,主顧一般都會先喊熟人,但如果都不認識,就會喊「棒棒,來一個」。這就是「棒棒」們「百米衝刺」的時機。他們全憑體力,甚至冒著生命危險,去追車,去搶兩塊錢的生意。跑得快的一般就是優勝者,跑在後面的就自動放棄。如果是貨車到,跑得快的馬上爬上了車廂,業務非他莫屬了。「在黃桷坪,都忠超是一號飛毛腿,苗娃兒只算得上二號,楊明高算三號。」不過,「跑車」與平靜的「等」形成了鮮明的對比,它是「等業務」的過程中最為危險、最驚險的環節。

「走」不僅是體現在搬運過程中的身體化動作,而且令人驚奇的是,「走」也是一種等待業務的方式。不同於「守」在某個地方「等業務」,這是一種流動的、無固定地盤的攬活模式,是在「走」中「碰」業務。當然不同的個體,對於攬活的方式感受不同,取向也不盡相同。有報道人坦言,「大生意要過守,小生意才過走」。這是基於生計經驗的身體策略。事實上,固定於某個地盤「等」業務的「棒棒」佔多數。

綜上所述,這些總結性的感受展現的是「棒棒」的身體經由身體感知來體悟的身體與下力的關係,其本質在於經由感知體悟到的身體與生計的必然聯繫。諸如冷熱、疼痛、勞累、飢渴的感知是溝通身體與生計的渠道。通過對身體的痛、脹、無力、累等生物性的感受和多樣化的表述,其內隱的心理感受得到展現。特別是他們對身體的行為、狀態的控制和運用是在身體經驗基礎上形成的生計策略,這成為他們生存能力的重要組成部分。

第二節 攬活策略

筆者與報道人的溝通多選擇在他們沒有業務的時候。在田野初期,我常常因為佔用他們的時間而不安。然而,通過第四章對「棒棒」生計方式中「自由」的特殊性的考察,及其本章前面有關身體化的策略—「等」的考察,發現「耍」與謀生沒有明顯界限,也就少了一份內疚。隨著對「棒棒」生計策略的進一步考察發現,他們能夠如此「悠閒」地「耍」,是因為還有其他「招」。

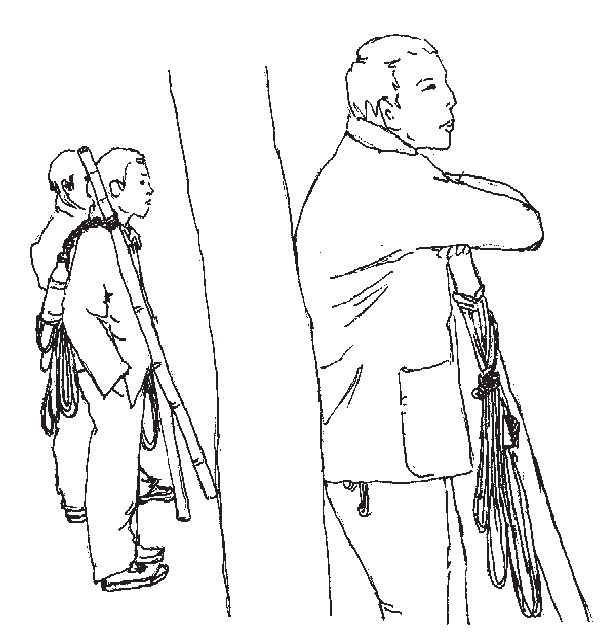

一、業務與社會關係:「熟人業務」

自手機在「棒棒」中普及,老主顧有業務,多是電話聯繫「棒棒」。有報道人表示:「現在電話業務多,起碼占所有業務的一半。大業務,往往都是電話業務。跑得快那種,都是小活。跑得快的人是鼠目寸光,只看(一)點點遠。」喜歡打牌的「棒棒」也表示:「現在個個(人人)都背著手機。電話打起來,我們放下牌就要跑。」更有甚者,根本不撈著「棒棒」外面轉,「自己該幹什麼幹什麼」。比如陳定平就很少撈著「棒棒」出來等業務,他「有活路(業務)就做,沒得活路就打牌」。報道人中「資歷」最老的魏大漢更是從未在街邊「守」過業務。他鄰居說:「以前他都不出去等業務,都是別人到屋頭來叫他。現在有電話,就更方便了。他認識的人多,業務好。他肯幹,什麼都做。負責任,別人都願意找他,別人都信任他。」他也表示:「別人喊到就做,沒人喊就算了。沒得活就在家搓麻花,搓麻花的錢將就過生活。」

電話業務不同於在街頭攬活,它主要依賴於「棒棒」在都市中的社會關係。「棒棒」一般會有意識地結識潛在的主顧,有報道人這樣理解:「現在出來了,大方多了。包括對女的都大方多了。在農村不認識的女的,肯定不去打招呼。在這兒還要主動打招呼,為了以後打下基礎。別人對你有個模糊的印象,便於以後找錢塞。沒得業務也主動搭話,為了圖以後。」

在「棒棒」看來,要想保持長期的業務聯繫必須給對方留下好印象。比如:「這回給人做活,人家覺得我們還踏實、穩當、可以,就喊我們留個電話。」這是他們在陌生都市謀得「回頭客」、提升生存能力的關鍵。在田野中,經常都有主顧走過來直接拍著某個「棒棒」的肩膀就走了。有的即使當時不在,主顧都要等著他,或打電話找他。因此,熟人業務主要還是基於「信任」。比如白崖口小學的陳老師有業務都打電話叫小李,他認為小李做事踏實、穩當。小李自己也說「陳老師對他有相見恨晚的感覺」。再如,當地房管所有維修舊房需要爬屋頂的活兒都會打電話給張太學,因為「讓他做事放心」。由於很多「棒棒」長期在一個地方攬活,和周圍居民都熟悉,鄰居信任他,他就更講責任和道義。有報道人表示:「特別是鄰居,做事就更要盡心盡責,價格高了還不好得。我說三千、四千都要拿,但就沒有職業道德了。我自己過意不去。如果是不認識的人,我巴不得他多給點錢。」

照片6-1 留下「棒棒」的電話

燕渝苑小區門口的封師傅和宋師傅就此有過這樣的對話:

封:我們只要擔(挑東西去)過一次,就知道哪家是哪家。老闆不去,我們都知道擔到哪兒。我們不可能擔起跑了。擔起跑了,就不在這裡當「棒棒」了。

宋:不可能為了一點小事,把地頭(地盤)都賣了。

封:只要認識了老闆,老闆不用去跟著,(我們)都要給他擔到屋頭去。[10]

事實上,筆者平時回家到小區,經常把車上一大堆東西交給「棒棒」,他們知道送到哪兒,只要家裡有人,我根本不用跟著。再如,我出遠門前,打個電話叫他幾點到家裡來搬行李就行,他會準時到家並幫我挑到車旁,並在那兒等著幫我放上車。偶爾急著要帶什麼東西回家,又不想上樓,就直接將東西交給小區門口的「棒棒」,他會按我的要求送到家中。主顧有業務一般會找自己信得過的「棒棒」。

能夠給「棒棒」帶來業務的「老闆」(主顧)包括普通市民、店舖老闆,也包括包工頭。從承攬業務的包工頭手裡拿業務,與自己接活幹,分屬於不同的用工關係。處於低端勞動力市場的「棒棒」,直接接觸主顧的機會畢竟有限,而且一些大的業務通常是層層分包。因此「棒棒」從包工頭手裡接業務很普遍。三方利益「地盤」上的用工形式就是屬於包工頭下的承攬業務性質。不過因為業務相對穩定,「棒棒」感覺不到隨時需要攬活的緊迫感,在人們的觀念上習慣將其與「露天壩」找錢的方式區分。其實,從用工關係來看,它與「棒棒」從包工頭手裡拿業務做性質相同。在這種用工關係中,僱傭雙方相互間的信任尤為重要,因為這是長期的業務關係,是「棒棒」業務的主要來源。

小李向我提到他以前跟過的包工頭,他說:「前幾年業務多,主要是認識一個包工頭,他相信我,有一次接到一個活就是二三十人在3天之內挖個魚塘。我喊他孫老師,我幫了他5年,如果他沒有打倒(出事),我可能還在跟著他幹。他放心我,我錢也好掙些,安排也好安排,有些價格就是我說了算。」我問他那時候是否可以吃點錢(不平分,多得錢)。他說:「關係很好了,完全相信了才行。他那時候經常請我吃飯。而且不到一天的活路算一天,都是他主動拿。比如剩幾十塊錢,剩半個活路那些,他就都給我,這個錢就該我得,不可能拿出來平均分。」[11]

田野期間,我發現他經常接苟老闆的業務。苟老闆與街道(辦事處)熟,比如修路、清理化糞池、除渣、修欄杆的業務都是他的。2008年春節前,小李他們16個人抬流動廁所,苟和我都在場。當時他等著小李組織人去除渣。因為馬上過年了,居民意見大,街道也催促苟。他告訴我小李做事「踏實」,有業務都是首先喊小李。小李後來告訴我:

苟二娃一直很器重我,看得起我,任何事情都喊到我。他有業務,第一個電話打給我。因為我名堂(辦法)多。跟社區疏通化糞池是在白天,喊(一)個車遭(花費)幾百,人工費要遭好幾大百。我們想,乾脆白天舀起來,晚上又倒下去,就是這樣搞,搞去搞來還不是搞……的錢。白天舀出來讓這些看,一堆一堆的,別人會想「確實掏這麼多出來。」晚上又「物歸原主」。你說這是不是有點不人道。「棒棒」就是這樣,我也不隱瞞。不過,我只代表自己。過年前,忙得很。苟老闆非要喊我來。我這段時間在外頭還忙不過來,掙錢還多些。但不給他做又不好得。平時業務不好的時候,還要靠他。[12]

小李在我面前沒有隱瞞,把他的「名堂」也暴露了。看來,「棒棒」所謂的「踏實」通常是就直接「老闆」而言,他們只需對其負責。

由於「棒棒」的工錢比技術工人低,如果「棒棒」能勝任,包工頭會盡量喊「棒棒」,這樣能減少他的費用。像小李這樣「能幹」的「棒棒」,往往能取得包工頭的信任。談及包工業務,有必要注意這樣一個現象:一些國有單位的業務,經手的環節太多,到「棒棒」的時候,已經無利可圖,用「棒棒」的話說是已經「被吃了幾道」,他們權衡後也可能拒絕。

有的「棒棒」由於取得了主顧的信任,可能獲得比較固定的業務,他們稱為「定攤業務」。固定業務時間之外,他們也在外等業務。不過有了穩定的業務,在收入上比起其他同行會更有優勢。與報道人們聊到業務有關的內容時,他們往往主動告訴「我有定攤業務」,言語間充滿了自豪。

為了更真切地體察有「定攤業務」的報道人的心情,筆者記錄下了他們的表述,以下是其中一部分:

個案一:

我有定攤業務。給茶樓擔水,5塊一挑,我今天挑了4挑,掙了20塊。擔水一般一天要掙30幾塊。[13]

個案二:

我有定攤業務。主要是打掃清潔那排新房子。每個月六百。每天早上四五點去做,要做兩個多小時。做完後吃了早飯就到這兒來(等業務)。那個活路並不累人,又不擔。掃下來後我用車子拉到垃圾站。[14]

個案三:

剛才那個喊我去擺攤。上午擺起,下午去收,40塊錢。[15]

個案四:

我有個固定業務,有個建築老闆每次進超市都喊我跟他一路,他要買很多東西,80個人吃飯,他就跟這兒的經理說,我就把棒棒拿起,跟著他一路(商場不允許撈著棒棒的人入內)。我跟著他進去幫他看著東西怕丟。每天擔一挑,5塊錢。那一挑比一般的要重些。有一百多斤。從樓下擔到樓上,有時候坐電梯,有時候硬爬(樓梯)。[16]

個案五:

我有固定業務,專門給別人送貨。我送水送飲料,車子拉到哪個地方,我就送到樓上。有空就在外面逛(撈棒棒)。[17]

個案六:

我一個人(單身漢),晚上去天星橋菜市守水果攤,一天10塊。[18]

個案七:

我的固定業務是送液化氣罐,做了4年多。氣罐58斤重,送最近的2塊,最遠的10塊。白崖口我是送遍了的。過年過節要多點,像這個節氣(國慶),館子生意好,送氣罐生意就好。這7天,每天掛(平均)得到(達到)70塊,我忙不過就喊我兄弟(堂兄弟,陳國懷)送。這幾天「棒棒」生意不好,小李他這幾天才掙了30塊一天。這幾天好多「棒棒」一分錢都沒掙到。送氣罐弄不到幾個錢,而是穩定,平時一般一天二三十塊。因為送氣罐,那些人需要氣打電話給我,有業務他們也可能喊我,所以我的活要多些,像有些業務我忙不過來也喊別人去做。[19]

此外,兩江門批發市場的一部分「棒棒」在市場多年,長期做一些經營戶的業務,經營戶一有業務就會喊他做,比如拿老闆的身份證到貨運部取貨、幫老闆發貨等,有的還替老闆收錢和辦理托運,主顧與「棒棒」之間有非常高的信任度。因此,「棒棒」必須有責任心,保證貨物不遺失。由此可見,「定攤業務」跟「電話業務」一樣,都是基於在城市中建立的穩定業務關係,其優勢在於能最大限度地降低業務不穩定的風險。

二、業務與時間感:「時間要算好」

在考察農民工擇業的理性考慮時,發現「棒棒」行業有著一定的季節性。除了碼頭等受氣候影響較大的場所有典型的季節性外,各種市場、交通樞紐、學校的業務也有一定的季節性。當地的「棒棒」憑借多年的經驗,已經對所在區域業務的季節性有了相當的把握。比如,學校附近的「棒棒」對開學放假時間把握得很清楚,「像學生開學放假我就到學校門口去幫學生擔東西」。批發市場「棒棒」對進貨規律有把握,以文具批發市場為例,那兒的「棒棒」有對季節性有這樣的認識:

市場有季節性。這兒是文具市場。(農曆)正月後學生上學,就是一個旺季;到了四五月份要換季,換熱天,又是一個旺季;到七八月份(開學),又是一個旺季;到過年,又是一個旺季。旺季只有個把月(一個月左右)。那個時候最能做毛收入一千四五(一個月)。三四月份(淡季)最多四五百塊錢(一個月)。[20]

旅遊碼頭的業務也有季節性,而且「棒棒」還要遵守「上班」時間和把握輪船到達時間。不過,由於輪船受天氣情況影響大,他們等待的時候經常沒有定數。有一次我隨他們從清晨等到下午三點鐘,由於霧大,游輪一直未到,大家坐在一起聊天打牌。他們告訴我:「早上七點鐘上班,有船就接,沒得船就耍。到外面去接業務錢都要交回來。外頭業務也少。乾脆耍。上班規定了時間的,加班,時間沒有規定。」旁邊一「棒棒」插話進來:「前天晚上,晚飛機(晚上到重慶江北機場)的客人要上船(在船上過夜),我們忙到2點過。」

某些特定場所的「棒棒」對於時間的感知不是季節性的,而是按時刻計算。在火車站的「棒棒」對列車時刻瞭若指掌。有報道人說:「在這兒『撈棒棒』比外面『棒棒』好耍些,把列車的時間搞清楚了,哪個(什麼)時間來,哪個時間走,到時來就行了。『棒棒』之間不存在搶業務。現在沙坪壩火車站車次少了。我們一般早上四點過、五點過出來接火車,過了就沒得好多生意。」

有的活動範圍較大的「棒棒」是在「走」中碰業務,他們對於時間的理解又不同。有報道人說:「今天我早上從聯芳花園走,經過小龍坎,到石碾盤,早上那些門市還沒開,我就先在下面(天星橋)菜市轉(因為菜市生意早些),然後轉上來(馬家巖一帶的建材市場),門市一般9點開門。」[21]

即使在固定區域攬活,「棒棒」一天之內業務量的分佈也有高峰和低谷,「棒棒」會在固定業務與隨機等待的業務之間做合理的安排。比如,「今天上午給那邊下水(卸桶裝水),120桶,15塊錢,經常都喊我。我有時打電話(給水站),有時看到送水的車子來了,自己就過去,先把水放下來,因為白天外面業務多些,晚上沒得事,我再(把水)搬到店裡。時間要算好!」

對於熟悉行業的「棒棒」而言,如何周密地安排時間是提高收入的重要策略之一。比如在旺季,盡量做收益大的業務,將熟人業務、時間要求不急的業務安排在晚上或中午,這樣既保證了不錯過熟人業務,又最大限度地利用一切可能攬到業務的時間。「有時候,熟人業務不急,就可能這樣安排。比如老太婆(一位鄰居)喊我給他改房(改變房屋內部結構),說了好幾天了,我說過幾天,意思就是說不忙的時候,過節的時候(過節業務少)再做。這種活路別人做不到,早做晚做都是我的。」言外之意,熟人業務是建立在信任基礎上的,這種業務是跑不掉的。

做了點工後,有些肯幹的「棒棒」還要充分利用下午六點鐘之後的時間,比如:「有時候做點工,我六點鐘下了班,我還要出去搞點菜錢,就六點到七點多鐘,搞個一二十塊錢回來,只要沒黑都要利用這個時間,不能放過任何機會。」

有些「棒棒」也並非一年四季都撈棒棒,在淡季,他們可能去工地上做「點工」;業務好的時候,又回來撈棒棒。在建築工地上,要辛苦些,一天九十個小時,工價七八十不等,但是收入穩定。這是淡季時「棒棒」的退路,也是他們提升生存能力的策略。

第三節 講價技巧

一、講價時機:「講好價了再搬」

由於「棒棒」「彈性」勞動的特點,他們隨時可能面對不同的主顧、不同類型的業務。因此討價還價也是「棒棒」生計中的重要一環,而且其結果直接影響著收入的高低。但是約定俗成的業務一般不用講價,都是公開的價格,雙方對價格都是認同的,如果某一「棒棒」不願意做,其他「棒棒」也會做。有報道人解釋:「做生意,並非都要講價。比如給張飛牛肉(商店名)擔貨,一挑3塊錢。它天天都有貨喊人擔。擔過的,雙方都知道這個價格,達成了默契。長久以來價格已經定在那兒了,規則已經定了。」「棒棒」和老主顧之間往往也不講價,「棒棒」相信主顧不會不給工錢,主顧也相信「棒棒」不會「亂宰」。有市民說:「像以前挑點東西講價都是砍過去砍過來,喊價喊得很高,他們以為單位裡面的都有錢,其實像我們這些百姓也沒得啥子錢。現在也不講價了,他曉得你也不會虧他,你給他多少他就拿多少,也不會來跟你講。」

不過,在通常情況下,「棒棒」普遍認為:「講價雙方(應該)踏實點。」有的說:「如果偶爾一次,素不相識的人,肯定要講價。」「特別是人不熟的時候,要講好了再搬。」在生計過程中,他們都有干了活所得報酬不合理的情況,因此在這方面都「吃一塹,長一智」。

比如有的表示:「擔東西,一定要先把價錢講好,那些說『你放心嘛,不得虧待你』,都是『假打』(騙人)!聰明的『棒棒』不會這樣幹。不懂的『棒棒』才容易被騙。」有的很有經驗:「還有那種開始說不談錢,說大話,不得虧待你,最後到了拿得很少,但是也有大方的拿得多的,也有好人。還有很多時候,他請『棒棒』只拿一兩塊錢,現在起步價一般都是三四塊,我說哪個要你那一兩塊錢喲,一兩塊錢請什麼『棒棒』嘛。」

有的甚至有過這樣的經歷:「好幾回做好事,別人上了車,我把東西給他搬上車,結果車子就跑了,錢又沒有拿到,吃了很多次虧。」

過去幹了活收不到錢、被無理砍價的不愉快經歷,當再被重提時,都已經匯成了我的報道人們侃侃而談的經驗和策略。他們不僅將講價視為業務中的重要一環,還對講價的時機非常講究。比如:「跟人家講價,最好是他一個人在場,如果是他有三朋四友在,那個價錢是最不好講的。別人從中幫腔,這個插一句,那個插一句,事情都搞不成。如果是一個人,你單刀直入地跟他說。艄公多了打爛船。」

講價是「棒棒」規避風險、提高收入的一種策略。但「棒棒」業務從來沒有價格合同或安全風險約定,他們全憑與主顧在口頭上的「商議」。雖然,也有報道人遭遇過干了活收不到錢或收錢少的情況,但他們從沒想到過用合同等書面的形式來規避風險。

「棒棒」作為一種靈活性極強的城市人力服務提供者,在價格上擁有優勢。比如同樣是搬家,搬家公司的價格就高得多,很多主顧之所以將業務交給「棒棒」來做,一是價格上的優勢,二是彼此熟悉。城裡人認為找自己熟悉的「棒棒」來搬運更容易溝通,而且價格低。不過,這也有弊端,沒有意外則罷,如果物品損壞或人員受傷,責任由誰負擔就存在爭議。「棒棒」對於規避賠償風險、對工具和責任有這樣的理解:

有一次我在陳家灣擔雞蛋,我問老闆,是用你的繩子還是用我的繩子。他說用他的繩子,我們的繩子是尼龍繩,用一兩個月就要換新的,他的繩子是棕繩。我就對他說,用你的繩子,我擔出去如果斷了雞蛋打爛了不關我的事,他說要得(行)。我問是有目的的,免得扯皮(發生糾紛)。擔出去之後,不到50米,繩子斷了,雞蛋打爛二十幾個,他就喊到我,我就說人要講良心,你同意用你的繩子,雞蛋打爛完了都不關我事,如果是我的繩子斷了就該我賠。結果我還做好事,拿水沖了,最後拿了一塊錢。[22]

郝大漢也跟我談到過,在轉運建材時,如果繩子是老闆的,繩子斷了軋了人,就該老闆負責,否則就自己負責。在看似沒有任何風險保障的生計過程中,「棒棒」並非完全被動,他們也有應對的經驗和策略,不過在現實中,這些經驗和策略所能發揮的作用還是極為有限的。因此,當出現貨物損壞時,「棒棒」可能跑掉,以逃避賠償。

由此看來,「棒棒」生存的技能還是基於面對面的人際交往。憑一張嘴和彼此的信用來建立勞務關係,這與鄉土社會中人與人交往的方式有著類似之處。

二、技巧與心態:「城市人也有傻的」

作為零散人力搬運行業的從業者,「棒棒」需要與主顧面對面地討價還價。力資[23]的多少與「棒棒」與主顧的交涉能力相關。一般來講,力資是有某種限度的,通常主顧心目中有一個最高和最低的工資水平,即上限與下限,上下限之間存在一定距離,這為討價還價提供了餘地,「棒棒」得到的報酬是接近上限還是下限,要看雙方哪個的交涉能力強。交涉能力往往存在差異,同樣的業務,不同個體得到的報酬也有差異。排除主顧性格、道義、情感的因素,「棒棒」交涉能力的高低也與討價還價的技巧相關。雖然「棒棒」群體的收入與當地城市居民相比,還顯得很低,他們的體力很低廉。但並不能否認在都市謀生過程中,他們已經形成了應對生計的經驗,其中就包括了豐富的講價技巧和策略。在田野中,他們經常跟我聊到如何掙錢,如何多掙錢。我在他們面前只能是聽眾或學生。

用報道人的語言來說,他們講價時要「有幫腔的」、要「分開說價」,而且在講價過程中還要「欲擒故縱」,攬活不要表現得那麼急切,當然還少不了「講道理」,讓主顧心服口服。雖然「大膽喊價」有風險,他們也會適時採用,因一旦成功,就「搞到著了」(搞到錢)。當主顧嫌活又髒又臭,對業務量和業務難度沒有把握時,「棒棒」就會「故弄玄虛」,製造業務難度很大的假象,把很容易的活複雜化,作為提高要價的理由,以取得還價的主動權。筆者並不認同「棒棒」這樣的做法,但他們在都市謀生過程中所擁有的這些「武器」表明,他們在城裡人面前並非總是被動和弱勢的,至少在體力勞動的技能和對業務行情的瞭解上,他們是「內行」。

「棒棒」在生計過程中,由於長期的經驗,已經生成了許多非常奏效的技巧。從業人員在生計中是否「動腦筋」,決定了其收入的高低。「棒棒」大多表示「確實當『棒棒』有幾種檔次」。言外之意,「棒棒」也有能幹與否的區別,當然收入高低是最主要的衡量標準。然而,靠體力謀生掙來的是「汗水錢」,「pā he錢(容易掙的錢)」才決定收入的高低。這主要是指靠動腦筋而掙得的錢,包括舊貨交易或包工抽錢所得。

在居民區附近攬活的「棒棒」收入比車站、市場等公共場所的「棒棒」收入靈活。有報道人道出了其中的奧妙:「我給你搬家總共160塊錢,4個人平分,每個人才40塊錢。彩電、冰箱、洗衣機、不要的報紙啊,我們可以拿去賣錢,不要的東西可以買出來拿去賣,又要增加一筆收入。」可見,力錢只是收入的一部分,有時候其他收入比力錢還高。

小李在這方面很有經驗。

我搬家呀,力錢是次要的。任何時候力錢都次要,關鍵是賣裡面的廢鐵、爛冰箱、爛空調。力錢算幾個錢喲,如果我買到一個空調、一個爛冰箱的話,買成(買價)50塊,我要賣到一兩百。比下力劃得著(划算)多。我一般走到別人屋頭,就要問,你這個賣不賣呀,銹成這樣,要(留)起來有啥用呀,你搬到新屋頭去,莫把地勢佔到。要套他的話出來塞。聽他的口氣,如果他想回答又不回答,說明有招。你慢慢再來對症下藥,加強攻勢就行了。光靠下力,我掙得起那麼大棟房子喲?早得很,遠遠不得行。全靠動點歪歪腦筋。還是要做生意找錢,光下力找不到錢。我們啥子(什麼)都做。幫別人介紹業務也要得回扣。別人傢俱不要了,我從中倒賣出去,我也要找錢,任何東西只要過了我的手,都有賺錢的空間。[24]

事實上,小李家有好幾個空調。他自豪地說:「我每間屋都安了空調,都是二手貨,屋頭空調還多得很,床下都是收的二手空調,價格合適就賣。收成一兩百塊錢一個,朝低處(最低價格)喊塞,就是賣爛鐵也要賣一兩百塊錢一個,好的還要多賣幾十塊。」

報道人普遍表示像這樣掙錢很輕鬆。「比如你空調爛了,說『這個空調給你,你幫我甩了』。我們就拿出來拆了,拿去賣了。」「還比如電視壞了,10塊錢給我,我拿去賣百塊錢。搬家也是這樣的,有錢的不在乎,不要的就便宜賣給我們。」

在這些「棒棒」看來,「搞錢要選擇手段」。比如介紹包車業務,車主會主動給介紹費。報道人有這樣的經驗,「介紹一輛車子兩三塊錢,無意當中,買包面(的錢)有了」。「比如按主顧要求介紹一個專業人員,順手找5塊、10塊也是很容易的。比如貼地板磚,這些我不懂但是我可以介紹人來和老闆談價。先接下來再找人來做,得介紹費。」

有的通過買賣河沙、水泥等建材賺錢。特別是新建小區的「棒棒」,除了在「包工頭」手下掙力錢,還被允許在小區內賣河沙,掙的錢大家平分。有的後來搞懂了渠道,業務就更擴大了,既是「棒棒」,又兼「小老闆」。王運林告訴我:「我是幫裝修公司,也賣河沙水泥。相當於一個小老闆。以前只是幫人,現在自己當個小老闆。收入不固定。今年除了開支還有三萬塊錢。」

此外,有的「棒棒」包下大業務,自己親自幹,也請「棒棒」來做,給「棒棒」工資。用小李的話來說:「我相當於一個小老闆了,這就是變相地『剝削』別人了。」不過,在接下修房、裝修等大業務時,他必須對材料的費用和人工價格進行周密的計算,才能開價、還價、支付工資,為自己留下盈利空間。

田野中這方面的調查材料非常豐富,如何討價還價是他們津津樂道的話題,而且談話的時候他們的臉上確實有一種因為收穫到比預期更多的收入而顯出的愉悅與自豪。他們是體力勞動者,具有農民和低階勞動者的身份重疊在一起而生成的職業身份。他們靠重體力支出在勞動力市場中獲得經濟價值,然而,處於這個低端勞動力市場的社會底層群體也有選擇、講價、談條件的空間,儘管極為有限。但如何以盡量少的體力支出換取盡量高的報酬,能否最大可能地實現這個目標,關係著他們的信心和成就感,同時也在一定程度上折射了他們與城裡人這個「他者」互動過程中的能動性。有報道人認為:「沒到城市來之前,認為城市人都(狡猾)精靈,來後發現城市裡也有傻的,比農村還多些。」「棒棒」與城裡人在服務與被服務的交往中的某些方面,特別是討價還價中的策略和能動性,說明他們在一定程度上已經修正了對自己和都市人的想像。這是一個在互動中不斷重構「自者」和「他者」身份的過程。

「棒棒」以找錢為目的,而且在這個過程中有因「賺了城裡人的錢」而產生的愉悅感。然而在與都市人發生關係的過程中,特別是在討價還價的博弈過程中,除了利益因素,他們還要考慮身體感受(累不累)、身份感受(是否得到尊重)和情感(幹得是否愉快)等因素。「別人話說得好些,我們心裡要平衡些,哪怕是錢拿少點。有些人是又窮又惡,不吃豆芽腳腳。又出不起錢,又還不得了(了不起),至高無上。」此外報道人還認為,「熟人不好講價」、「說話對頭,錢少點都行」。可見,討價還價的目的在於提高報酬,但也受到身體、身份、道德情感等因素的影響。

討價還價本是經濟學博弈論的經典命題。簡單的博弈論把每個人理解為沒有文化背景的人,而實際上博弈過程中的決策與人的文化經歷相關。同樣的事情,按理性選擇,有一個最優的選擇,但由於個人經歷和文化背景,他往往有其他選項,即使經濟上吃虧,也寧願選擇適合他的東西。事實上,「棒棒」在討價還價、接業務的過程中,體力的最優化考慮並不是唯一決定因素,諸如身體感受、身份意識和情感等因素都發揮著作用。

第四節 收入行情與生活

以上的考察和分析反映了謀生策略與收入的緊密聯繫。其實,排除個人能力的高低,攬活的位置、業務的種類,從業者的年齡、性別,以及季節性的差異,都是影響收入高低的重要因素。本節將用數據和客觀事實來呈現「棒棒」的收入和生活的基本狀況。

一、工錢與收入:「人工費漲得快」

根據2008年7月到10月對白崖口黃桷坪報道人(40名)的收入調查,筆者發現月收入在1000—1500元這個收入段的人數最多,其次是2000—2500元這個收入段。這兩個收入段的人數累計共佔84%。月收入不足1000元者占13%。月收入逾3000元者占3%。鑒於行業性質決定了零散人力搬運業務不穩定,收入無法預測,每個月收入可能不同,他們提供的數據也只是近幾個月收入的平均數。

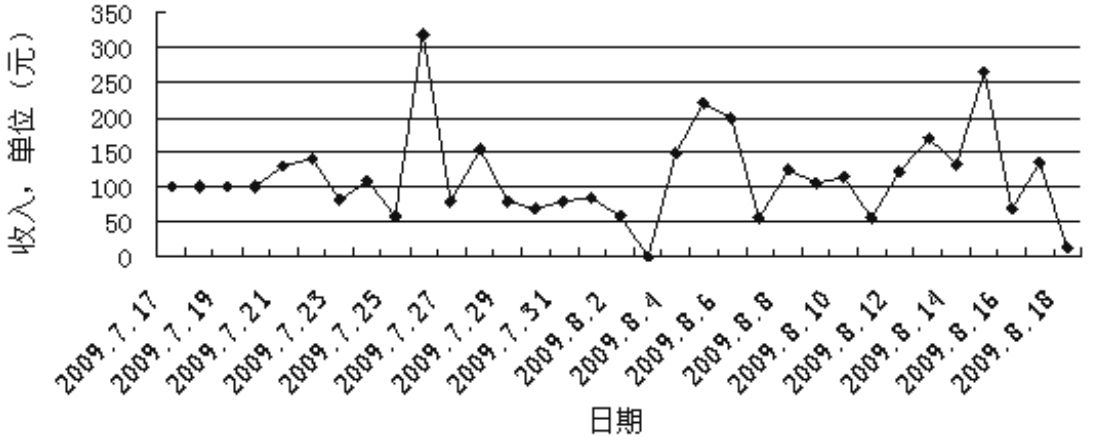

從小李連續一月的日收入情況,可以大致看到一些「棒棒」群體共性的特徵(見表6-1)。表中數據的波動顯示該行業收入不穩定的特徵。業務好的時候,日收入可以超過300元;而業務不好的時候,收入可能只有幾十元;而因故不做業務的時候,收入則為零。同時,該表數據也反映了收入多少的基本情況。「棒棒」的勞動力總體上看是廉價的,但他們在城市的收入比在農村豐厚很多。

「棒棒」以體力謀生為主,人工費的高低在一定程度上決定著收入的高低和增減。據報道人回憶,在二十世紀九十年代晚期,人工費大約20元一天,2007年60元一天,2008年80元一天,2009年100元一天,一直呈現上漲趨勢。2010年上漲到150元一天,2011年至今通常為150—200元一天。勞動力市場供需關係中公認的人工費對於「棒棒」的意義在於,這是他們做「點工」(按天報酬,一天8個小時)的市場價格,也是他們考慮是否接受該業務的參考價格。

表6-1 一個「棒棒」日收入一覽表(2009.7.17—2009.8.18)[25]

說明:

1. 7月17—20日在歌樂山做包工,每天100元。20日傍晚完工後,晚上又做了一項業務,收入31元,所以20日共收入131元。

2. 7月26日大部分時間是在白崖口小學修補房子,收入250元,其他收入現金67元,當天共收入317元。

3. 8月3日辦事一天。為在白崖口所購私房分戶一事。該區域面臨拆遷,分戶與否補償金懸殊。當天收入為零。

4. 8月7日帶小兒子(14個月大)去醫院看病。當天收入只有50元。

5. 8月13日收入包括賣二手電視的收入15元。

6. 8月18日辦事,為私房分戶一事到房管所辦事。當天收入只有不足50元。

早在2008年小李就做過對比:「像營業員那些,漲得少。幫館子的,六七百一個月,一年漲五六十,幹我們這個算起來就不止漲這麼點了。現在走遠了(到其他區域)幹活如果一百塊錢一天,我們還不得去做。」

可見,人工費的漲幅遠遠大於其他勞務服務業的工價。人工費的一路攀升,說明「棒棒」在單位時間內的力錢,即勞務的「單價」在整體上是上漲的。當然總收入的高低還取決於業務的多少,取決於勞務市場的需求量。按照市場規律,價格取決於供需關係,工價的攀升說明在整體上人力越來越短缺。

政府對重慶力工的相關統計數據也支持了該結論。2008年二三季度,力工連續進入重慶十大工種缺口排行榜,力工的緊缺數量從第二季度的5561人狂升至12156人,力工成為第三季度勞動力缺口數最大的工種。[26]據重慶市勞務辦統計分析,2009年第一季度因受金融危機的影響,力工的工資下滑到2000元以下,第二季度因力工的緊俏拉動了工資的上漲,回升到2000元。[27]力工為何緊俏?市勞務辦解釋,一個原因是,目前從事力工工種的人越來越少,現在的青壯年基本擁有技能,沒有技能的人也不願當力工;另一個原因是,現在的力工主要集中在35—60歲之間,且大部分力工年齡在50歲以上,身體吃不消,就慢慢退出。這樣,隨著時間的推移,力工缺口可能越來越大。[28]

難怪小李說:「『棒棒』收入還是可以。只要有活,一天做到黑,丟了這頭做那頭,一天最低能掙150。」[29]這是2010年的訪談記錄。當時,喊「棒棒」的「起步價」已從以前的兩三元上升為5元。報道人對人工費的瞭解及其趨勢的把握,是基於多年從業的經驗。這些瞭解和判斷,也為他們是否堅守「棒棒」行業提供了支撐。因此,職業感知,在這個意義上,有助於他們形成對自己生存能力的認知。

二、收入與心態:「我們自己心裡有數」

官方的統計與筆者的田野考察和訪談中都反映了「棒棒」的收入現狀和前景在整體上比想像的更樂觀的一面,但我反覆強調的差異性還是客觀存在的。在田野中,每天上午見面打招呼的第一句話是「開福(開張)了沒有?」中午以後見面打招呼是「搞了(收入)多少?」也有個別報道人連續兩三天「不開福」,有的連續幾天只有幾塊、十幾塊錢的收入。處於這種狀態的報道人月收入難逾一千,這是在沒有田野調查之前,我想像中的「棒棒」的經濟狀況。當然,前面的考察和訪談已經在一定程度上否定了我的假想,但低收入的現象依然存在。

以旅遊碼頭「棒棒」為例,他們的業務依賴於旅遊游輪,取決於三峽旅遊的興衰。近年來水運萎縮造成的影響越來越明顯,報道人的收入比起前幾年來大跌,好幾次看到他們每人一天就只有幾塊錢的收入。而且,由於有旅遊輪船的行李搬運作為穩定的業務來源,他們沒有主動攬活的積極性。此外,在當班時間,他們實行的是平均分配。不管是不是搬運游輪行李,所得的報酬都要交回小組平均分配,所以相對於「散兵游勇」,他們表現出來更「好耍」。大部分人都隨遇而安,只有少部分「棒棒」在外面流動找業務。但由於與外界接觸不多,比起「露天壩」的「棒棒」沒有優勢,在總體上,沒有後者收入高。

筆者往往為他們一天扛著棒棒閒逛、沒事幹的狀態著急,擔心他們「有了上頓沒下頓」。我終於忍不住問他們:「找不到錢著急嗎?」「慌啥子嘛?」他們的反應出乎我的意料。因為在我看來有穩定的收入極其重要的今天,有這麼一群人生活在我們身邊,他們對於收入的心態竟然如此的釋然。榮師傅似乎看出了我的困惑,反而還向我解釋:

你看這些「棒棒」都是坐起在耍。那天還有個人在問「你們夠不夠生活喲?」如果真的夠不了生活,早就沒得人干了。隔行如隔山。做著這行才知道。我們剛從工地上出來撈棒棒的時候,耍起就焦(著急),現在耍慣了,(一)點都不焦。那時候如果有半天沒找到錢,就慌。現在今天沒找到,明天找得到,(一)點都沒得啥子。都摸得到行情。反正習慣了,知道不可能永遠找不到錢塞。撈棒棒維持不了生活的,那種還是少喲。只有你不亂用錢,一般都沒得問題。有些人亂用,就沒得法。[30]

看來他們表現出來的「不慌」心態並非沒有壓力、沒有家庭責任感,而是基於多年來對本行業業務的瞭解、對收入規律的把握。

現在撈棒棒的哪兒都多。沒有撈過棒棒的也不得來撈棒棒,他看到我們「棒棒」這兒十幾個,那兒幾個,沒得事就打牌、吹牛,怎麼吃得起飯。他就不得再加進來。他就會進廠,或找其他事做。其實我們自己心頭有數,曉得今天沒找到錢,明天都會找到的。沒有找到錢我心裡不慌,我曉得會找到錢。只要有二兩米吃著的,我就不慌。有十幾天沒開張我肯定有點慌,但我沒有遇到過這種現象。包裡有米先煮了吃了再說,如果真的十幾二十天都沒有開張,就要想其他辦法了。[31]

撈棒棒初期,「棒棒」可能因為不熟悉行情、擔心沒有生活費而慌張,經過多年的積累,其基本生活已經沒有問題,即使找不到錢他們也「泰然若定」。如果的確是撈棒棒沒得收入了,他們也會想其他辦法,不會「坐以待斃」。

2008年國慶節假期一過,重慶街頭的「棒棒」猛然增多,扛著棒棒的民工成群結隊待在街頭路邊。[32]我的報道人們的業務量也陷入低谷。那段時間我聽到最多的話就是「我還沒開福」。王渝成一人負擔一家三口的生活。在那段日子裡,他有些著急了:「這兩天是過正二三月(沒得吃的,農村青黃不接),每天家裡至少要用三四十塊錢。心裡肯定慌塞。」但只要掙到了十幾塊錢,他的態度就變了。「昨前天上午半天都沒開張,就是有點慌,昨下午四五點鐘過後有生意,找了15塊錢,一天的生活費有了。不過反正都曉得,今天掙不到錢,明天都掙得到,只要有生活費就不慌了。」

因此,從對於收入的心態,可以看到「棒棒」由於年齡構成、生活經歷較之其他農民工具有特殊性,因此他們對生活的期待值普遍不高,特別是與新生代農民工相比,就更是如此。但「不慌」的心態最主要的根源還在於他們對市場行情的瞭解、對業務規律的把握。「著急也沒得用」的感性表述背後有著高度的理性支撐。

三、生活狀況

重慶「棒棒」大多數通過租賃房屋解決住宿問題,極少數自購房或住在親戚家中。出租屋多為年久失修的平房、工廠家屬區、簡易房。受訪者大多慶幸還能找到這樣的房子居住,因為隨著城市建設的推進和城市規劃範圍的一步步擴大,這種低廉的出租房越來越少。在盤溪市場、朝天門市場一帶,「棒棒」用於住宿的開支比在沙坪壩居住的「棒棒」高出一倍多。沙坪壩區的新橋、高灘巖、梨樹灣、鍋爐廠家屬區、小龍坎探礦廠、白鶴林、白崖口、聯芳、平頂山、勞動路和鐵西村等區域要麼是原來的農業用地,要麼是破產工廠的老家屬區,要麼是老居民區,現在都為外來人口聚居的區域。

與二十世紀八九十年代相比,「棒棒」合租房子、住棧房通鋪、住棚戶的現象已經得到改觀。現在的「棒棒」多獨自租房,只有極少數單身打工者以日租的形式租用一個床位。現在白崖口的39戶「棒棒」(包括曾經從事過「棒棒」者)家庭中,租房33人,自購房2人,照顧老人免費住房1人,免費住親戚房1人,住母親房1人(城市戶口),住廠房1人(已改行),房租從60元/月到300元/月不等。房租300元/月以上的租房者,都是舉家遷徙者,甚至後面還有可能有一個擴大家庭。走入這樣的居所,有一種家的溫暖,因為屋裡基本的生活必需品一應俱全,比如電視、冰箱、空調、微波爐等。然而大部分受訪者還是基於「湊合」的標準,盡可能租住便宜的住房,有的「三世同堂」住一個房間,僅用布簾隔開,所謂的「床」不過是磚頭支撐的木板。雖然在城裡天然氣、電的使用都很方便,但只要有可能,他們還是以柴為主要燃料。

兩江門碼頭未改造前,「棒棒」多住棧房的通鋪。城市建設發展後,江邊棚戶、舊房不復存在,部分旅遊碼頭的「棒棒」就免費居住在躉船下艙,以為躉船打掃衛生作為「交換」。

「棒棒」合租房屋,吃住都在一起時,一般是輪流煮飯,飲食和在農村時比沒有改善。現在攬活區與居住區域相隔較遠的「棒棒」(比如超市門口的「棒棒」,他們要「排輪子」等業務),中午多是吃碗小面或買個「粑粑」(糕點)之類的東西。由於下午時間長,晚上收工後才能回家做飯吃,如果中午吃早了,晚上要挨餓,所以他們往往下午才吃午飯,熬到晚上十一點後才回家做飯,很多報道人都有胃病。

照片6-2 梨樹灣農民工聚居地遠景 照片6-3 「三世同堂」

照片6-2 梨樹灣農民工聚居地遠景 照片6-3 「三世同堂」

照片6-4 燒柴煮飯 照片6-5 躉船下艙通鋪

照片6-4 燒柴煮飯 照片6-5 躉船下艙通鋪 離家近的「棒棒」生活就有規律多了。只要不去其他地方幹活,他們一天三頓都回家吃飯—「在外吃飯,又貴又吃不好」。有的「棒棒」上午忙完會順便買菜回家,臨近中午就回家做飯吃。「棒棒」多喜歡吃肥肉。在前面有關合作關係的考察過程中已經發現,吃瘦肉這一消費現象是收入高低的標準之一。[33]隨著收入的增加,「棒棒」的溫飽已沒有問題,但還談不上健康飲食。在田野中發現,他們的食材中,經常有從農村帶來的米、柑橘、西瓜、南瓜、紅薯等農產品,及其臘肉、臘豬蹄、雞鴨、干豇豆等農家自產的農副產品。

房租、飲食是「棒棒」固定開支中的重要部分,此外還有水電費、煙錢、電話費等費用。以小李一家四口的月開支為例,除了飲食1400—1500元外,還包括電話費70—80元,水電氣約250元。這是每個月的固定開支,其他額外的開支遠遠大於這個數。小李2008年用在第二個兒子李鵬身上的費用有:剖腹產手術住院費3000元、李鵬住院(小兒退黃疸)4000元、農村上戶口走關係6000元和李鵬住院(小兒肺炎)1000元。因此,2008年小李用在李鵬身上的開支有14000元,而且還不包括奶粉、尿不濕、服裝等生活和日常用品開支。

相對於飲食,大部分「棒棒」對穿著不講究,多穿城裡人送的舊衣服。一般來說,「棒棒」多穿膠鞋,方便走路。報道人告訴我,7塊一雙的解放鞋可能穿兩次就壞了,15塊一雙的「三五三九」[34]膠鞋可以穿兩個月,更好一點是穿球鞋。他們夏天普遍穿塑料涼鞋或塑料拖鞋。當然不排除個別講究的,會有幾套工作之外的衣服和一兩雙皮鞋,但服裝在開支中所佔比例不大。

大多數受訪者還有贍養父母的費用。此外,人情來往、生辰葬儀的開支也不小,很多報道人告訴我他們送禮錢每次100元。

「棒棒」的娛樂以打牌、聊天為主。在街頭巷尾,只要沒業務,三三兩兩就約著「斗地主」,不打牌的就聊天。他們很少花錢買報,通常是撿路人丟下的報紙看。白崖口現有30位「棒棒」,其中13人喜歡打牌。晚上回家後,吃飯比較晚,有時間一般都看電視。對於他們中的一大部分人而言,除了生活基本開支外,在休閒、娛樂方面沒有開支,用他們的話就是「現在我還沒有耍的開支」。對於不打牌的「棒棒」而言,在家看電視就是工作之外唯一的娛樂。

在「棒棒」的日常消費中,還有一項開支,即性消費。這在「棒棒」內部已是公開的秘密,是他們生活中抹不去的一部分,筆者也未作迴避。在謀生過程中,他們的身體是生存的資本,然而在尋求性替代時,他們的身體便成了擁有主動權的宣洩的主體。他們經常不自覺地將自己作為謀生工具的身體與性服務者的身體相比較,他們看似玩笑的敘述方式,有些粗俗,但露骨、直白的比喻使身體的政治經濟學隱喻更為明顯。兩種身體都是肉體的身體,一個在經歷社會價值判斷,一個在接受社會道德評價,抑或兩者兼有。

照片6-6 「你也嘗嘗」 照片6-7 「我這鞋涼快」

照片6-6 「你也嘗嘗」 照片6-7 「我這鞋涼快」 「棒棒」光顧的性消費場所主要有三種:舞廳、髮廊和茶館。這三種性消費場所的價格不一,茶館價格最低,每次15—30元不等,故成為低收入的「棒棒」「量力而行」的選擇。排除其他因素(道德、情感和生理因素),「棒棒」光顧的頻率與他們的收入、配偶是否異地居住等因素有關。白崖口「棒棒」中有7人有過「走人戶」、「屙尿」、「喝茶」的經歷。[35]相互開玩笑、炫耀、交流性經驗是他們聊天話題的主要內容之一。我「斗膽」問過年紀大一點的「棒棒」,問及他們是否顧及性病,有無採取安全措施時,我發現他們對此滿不在乎。說像外國人進出的大賓館才有艾滋病,他們去的地方很「純」,不會有病。

雖說「棒棒」大多處於壯年,天天幹著重體力活,日曬雨淋,抵抗能力強,傷風感冒並不常見,但也有頑疾。特別是有些年齡較大的受訪者,時有生病的可能。遇到這種情況,他們能頂過去就硬頂,的確很嚴重了,通常在附近小藥店或私人門診看病拿藥,很少去大醫院。如遇到大病,不得不手術治療,他們往往選擇回到當地的地區或鎮醫院治療,以節省費用。

小結

本章考察了「棒棒」的謀生能力,並偏重於敘述「棒棒」在生計過程中的身體經驗(包括能力和感受)、提高謀生能力的策略、收入及生活的狀態。「棒棒」在生計過程中的感受和體驗,既有作為體力勞動者的艱辛和苦難,也有作為理性的、算計的都市遷徙者的自豪和快樂。無論是使用作為工具的身體,還是在攬活、講價等環節中施展的技巧,都表現出他們在都市生存能力的增強。他們位於都市底層,應對生計的策略和技巧本身就是「武器」。不過,他們不是採用偷奸耍滑、偷懶、說壞話等方式與強者對抗[36],而是在算計的過程中對抗強者,並有與其他「弱者」的聯合(合作)。

都市生存能力提高的表現進一步說明「棒棒」在都市生活中並非是被動的。事實上,生計中的策略和技巧反映了「棒棒」這個都市底層群體具有能動性的一面。在日復一日的謀生過程中,「棒棒」的身體不僅留下了體力勞動的烙印,而且獲得了在都市生存的能力,更重要的是在這個過程中,生澀的新來者磨礪為「游刃有餘」的都市生活者的一部分。而體現在攬活、討價還價等生計環節中的技能和策略則是他們都市生存經驗的積累,這是「下力」的身體與都市互動的產物,是提升都市適應能力的關鍵。

此外,研究還發現「棒棒」在都市中身體技能的獲得,有賴於農業勞作的經歷。鄉土社會的生計方式與都市體力勞動的相似性,有助於提升他們從事「棒棒」行業的能力。他們對於身體感受的忍受體現了中國農民吃苦耐勞的「根性」。對於「棒棒」來說,收入的多少是關乎他們當下生存能力的關鍵因素,他們面對收入的坦然態度,不僅可以理解為「棒棒」群體在整體上對都市越來越清晰的認知,凸顯出都市適應能力的增強,而且還應與他們入城的動機結合起來理解。他們是將都市作為謀生的場所,作為提高經濟收入改善家庭生存能力的場所。所以,當「棒棒」的收入較之農村收入更高時,他們就會有滿足感。

雖然像「棒棒」這樣的農民工群體在都市中的生活狀況依然不容樂觀,但同樣的收入,對於他們和對城裡人的意義不一樣。表面上看,他們依然堅持節約、低生活標準的準則,沒有受到更多現代消費的「誘惑」,然而,從更深層次來看,「棒棒」群體的這種較為普遍的心態歸根到底是一個文化觀念和身份歸屬的問題,有待在後面的章節中做進一步的研究。

[1]報道人:李雲華;報道場景:2008年7月26日晚上白崖口王渝成家。

[2]〔法〕馬塞爾·莫斯,《社會學與人類學五講》,林宗錦譯,桂林:廣西師範大學出版社,2008,第85頁。

[3]〔法〕馬塞爾·莫斯,《社會學與人類學五講》,林宗錦譯,桂林:廣西師範大學出版社,2008,第91頁。

[4]余舜德編,《體物入微:物與身體的研究》,新竹:「國立清華大學」出版社,2008。

[5]余舜德,《從田野經驗到身體感的研究》,余舜德編,《體物入微:物與身體的研究》,新竹:「國立清華大學」出版社,2008,第16頁。

[6]報道人:柯平,男,1967年出生;報道場景:2009年4月28日上午白崖口張飛牛肉店。

[7]根據田野觀察記錄所得。

[8]參見Coy, Mechael W.(ed.),Apprenticeship:From Theory to Method and Back Again,Albany, New York:State University of New York Press,1989。 Kondo, Dorinne,Crafting Selves:Power, Gender, and Discourse of Identity in a Japanese Workplace,Chicago:University of Chicago Press,1990. 藍佩嘉,《銷售女體,女體勞動:百貨專櫃化妝品女銷售員的身體勞動》,《台灣社會學研究》,1998年第2期,第47—81頁。 潘毅,《中國女工:中國新興打工階級的呼喚》,香港:明報出版社,2007。 何明潔,《勞動與姐妹分化—中國女性農民工個案研究》,成都:四川大學出版社,2009。

[9]報道人:李雲華;報道場景:2009年5月23日晚白崖口李雲華家。

[10]報道人:封某,男,1958年出生,宋某,男;報道場景:2008年7月24日中午在燕渝苑小區門口。

[11]報道人:李雲華;報道場景:2009年5月31日晚白崖口李雲華家。

[12]報道人:李雲華;報道場景:2009年5月31日晚白崖口李雲華家。

[13]報道人:唐開榮;報道場景:2009年4月24日下午白崖口黃桷坪。

[14]報道人:劉某,男,1944年出生;報道場景:2009年4月25日上午白崖口沙濱路下。

[15]報道人:曹某,男;報道場景:2009年4月9日下午沙坪壩三峽廣場新世紀超市門口。

[16]報道人:鄧建華,男,1959年出生;報道場景:2009年2月1日下午沙坪壩三峽廣場新世紀超市門口。

[17]報道人:陳某,男,1958年出生;報道場景:2008年7月25日中午沙坪壩工人村陳某家。

[18]報道人:李某,男,未婚,1956年出生;報道場景:2009年4月10日晚沙坪壩梨樹灣農民工聚居地出租屋。

[19]報道人:陳國偉;報道場景:2008年10月6日晚白崖口陳國偉家。

[20]報道人:吳某,男,1959年出生;報道場景:2009年8月12日下午兩江門小商品市場文具市場。

[21]以上提到的地名可參見圖0—2。

[22]報道人:陳某;報道場景:2008年7月25日中午沙坪壩工人村陳某家。

[23]力資專指對體力勞動的報酬。「力資」普遍見於民國苦力調查和檔案文獻之中。

[24]報道人:李雲華;報道場景:2008年7月26日晚王渝成家。

[25]根據李雲華2009年7月17日至8月18日實際收入情況記錄統計。

[26]重慶市就業局,《2008年第三季度職業供求狀況分析》, http://www.cq.gov.cn,2008-10-27。

[27]重慶市勞動和社會保障局,《重慶市2009年第二季度人力資源市場工資指導價位》, http://www.cqhrss.gov.cn,2009-03-30。

[28]《重慶市:二季度企業高管工資降多漲少,力工工資達到2000》,《重慶商報》,2009年3月31日。

[29]報道人:李雲華;報道場景:2010年2月13日沙坪壩白崖口李雲華家。

[30]報道人:宋某;報道場景:2009年2月20日下午沙坪壩都市花園西路燕渝苑小區門口。

[31]報道人:秦孔宴;報道場景:2009年4月4日上午沙坪壩都市花園西路燕渝苑小區門口。

[32]受金融危機影響,大批建築工地上的農民工湧入街頭撈棒棒。

[33]參見表5-2「喊」的判斷對比表。

[34]重慶市江津際華三五三九制鞋有限公司生產的解放鞋。

[35]「走人戶」、「屙尿」、「喝茶」與「耍小姐」同義,是「棒棒」之間對性消費的隱諱說法。

[36]參見〔美〕詹姆斯·C.斯科特,《弱者的武器》,鄭廣懷、張敏、何江穗譯,南京:譯林出版社,2007。