我啥子(什麼)都不會,只有(會)下力。撈「棒棒」就是自由,沒得(有)人管。又是現錢,放了「棒棒」就拿錢。[1]

中國農民工以就業型遷徙為主。由於受教育程度低和技能受限,他們構成都市低端勞動力的主體,並主要位於全球供應鏈中的各個環節上(如製造業、物流業、銷售業等)。然而,除這些正規經濟形式外,中國經濟中還存在一些無正式僱傭關係且位於現代經濟體系之外的非正規經濟形式。此類非正規經濟形式的從業者多為低(無)技術勞動力,如散工、拾荒者、遊走小販、保姆等。這一現象反映了遷徙波動與都市就業市場波動的緊密關係。[2]

本章將試圖理解農民工中的一部分人是如何投身於城市勞動力市場的底層的,分析「棒棒」行業的特點如何與其成員的謀生方式、生活方式發生聯繫,或者說在行業特點與流動決策間有何種必然聯繫。希望通過考察報道人對打工經歷的感受,以及對當下「棒棒」行業的認識,來討論受到自身條件限制、在就業中處於劣勢的「棒棒」,如何表現出在流動和謀生策略上的能動性。

本章第一部分將首先考察「棒棒」的打工經歷,追蹤打工經歷與目前所從事行業的聯繫;第二部分將考察城市低端勞動力市場和零散人力搬運業這一非正規就業形式的從業空間,並特別注意可能影響「棒棒」取得入行渠道的相關因素;第三部分考察該非正規就業形式的特點,特別關注生計方式的特殊性與農民自身條件和需要的聯繫,探討從業者文化觀念和生活習俗與特定生計方式的關聯,揭示從業者們的從業決策。

第一節 打工歷程

在過去的30年中,幾代農民工在被廣泛接受的遷徙行為模式的影響下,成為「打工潮」中的一分子,並「孜孜不倦」地往返於鄉村與都市之間。「打工」改變了中國農民靠土地謀生存的傳統生計方式,也改變了所謂田園式的鄉村生活方式。對個體而言,打工也已經成為他們生命中揮之不去的歷程。

一、多樣的打工形式:「以前哪樣都幹過」

在國內農民工流動發展的不同階段,由於結構性因素、多樣性的心理性因素,打工的策略及流動行為的特徵存在差異。以流動距離為例,外出打工的目的地與農村的距離不同,農民工往返於農村與都市之間的頻率也必然存在差異。這些多樣性的遷徙行為反映了多樣性的遷徙策略。

入城撈棒棒是一種近距離流動的遷徙策略,其目的是為了增加收入,具有短期性流動的特點。在入行初期,「棒棒」一般在不足一天車程外的都市打工,都市對他們而言只不過是掙錢維持家用、補貼農業的場所。以自己的家所在的農村為重心的心態明顯表明生命的意義追求在農村。然而在延續了十幾、二十幾年的打工生涯中,打工的動因、意義、意圖都慢慢發生了變化,不斷積累的都市打工經驗,使其流動、就業、遷徙的決策更為理性。

有關白崖口黃桷坪39名來自農村的「棒棒」從業時間的統計顯示,最長的29年,最短的3年,平均為8年。因此,對於「棒棒」的研究就絕不應該僅僅停留在當下的田野之中。雖然進行多年的歷時調查不現實,但對研究對像完整的打工經歷的基本觀照是不能缺失的。因此,本節將通過追溯打工經歷,來揭示這些數字背後的選擇,並充分反映「棒棒」群體所具有的複雜的個體差異。

個案一

我1955出生,廣安花橋人。這一輩子都在外頭,以前哪樣都幹過,就是沒做過莊稼。1971、1972年初中畢業,1976年當兵。當了6年兵。回來接了媳婦,生了娃兒,母親(患)食道癌,藥費花了很多錢,就欠了賬,再加上買房子。兩弟兄,父母在,就自己借錢買了房子,我一個人背起鋪蓋棉絮出來了,那時候不知道朝哪兒走,到了火車站說到福建,我就上了車,到福建在閩江橋下睡了一晚上,當時在橋腳(下)認識了幾個岳池的(老鄉),他們比我先去,他們說建橋樑要(招)人。第二天就去問,他(老闆)問有好多人,我說有十幾個,然後就一直做。在福建運氣還是好,搞了三年多回來就掙了一座樓房,花了兩三萬,在我們那兒是最早的。1988年回鄉自己修房子,欠得不多。我然後就到重慶來,幾個月就把錢還清了。在重慶還是搞建築,看哪兒錢高(工資高)就做,錢低了不做。到重慶沙坪壩馬家巖待了十幾年,先搞建築、後在預制場搞管理。2003年去抬滑石粉掙「外水錢」,結果腿受傷。休息了半年。侄女婿在貴陽包了澡堂,我又去燒了兩年鍋爐。在西南醫院做血管瘤手術,然後又休息了半年,之後在楊公橋電器廠打工。由於工資低,2006年到白崖口撈棒棒至今。[3]

個案二

我1956年出生,廣安人。1991年隨同鄉到重慶上清寺撈棒棒,干了5年。1995年廣安建市,回去搞開發,但主要是為了照看兒子,在廣安搞建築搞了5年。結果工傷肋骨打斷,不能做重體力勞動。2000年,經老挑(妻子的姐夫)「貓兒」介紹到白崖口撈棒棒至今。[4]

以上兩個個案的最大差異在於,前者是撈棒棒前有過到外地打工的經歷,後者首次入城就扛上「棒棒」。事實上,「棒棒」打工經歷差異性很大。有的有到外地打工的經歷,甚至有過多次打工的經歷;有的自入城就扛上「棒棒」,但斷斷續續;有的自入城就一直撈棒棒,沒有明顯間斷;等等。[5]

報道人往往將「棒棒」作為打工生涯的一個階段。在他們介紹完個體和家庭基本概況後,大多會無不感歎地談及當「棒棒」前的打工經歷,然後才談到撈棒棒的經歷和感受。他們不厭其煩的回憶與敘述,從表述的方式來看,隱含對自己生命歷程的評價和態度。為了讓我這樣一個「闖入者」能清楚瞭解他們,他們都認為有必要從打工伊始談起。在他們看來,撈棒棒也是打工,與其他打工形式沒有本質區別。撈棒棒只是他們打工生涯的一個階段,是走南闖北後暫時的駐留。他們的打工經歷呈現了在結構性和社會、文化等影響因素作用下的共性表現,其生動的故事更表達了報道人個體能力、性格、期望甚至機遇方面的多樣性。「棒棒」這種當下的生存狀態,是定格在紛繁的打工經歷中的一段生活,是個性化、能動性和自主性決策的結果。因此,從事「棒棒」前有怎樣的經歷,並如何與現在從事的行業發生聯繫,關係到報道人對「棒棒」行業的認識和態度。

二、成為「棒棒」:「撈棒棒也是打工」

在對都市美好想像的「幻影」下,入城打工成為「棒棒」改變生活現狀的重要途徑。想像和期望多是美好的,陌生的都市卻是現實的,城鄉在結構性地位、文化觀念上的差異更是無法漠視的。如果一切都在預料之中,都在想像之中,都在期望之中,那麼初入都市時的困惑、尷尬和擔憂,巨大反差後的失落、沮喪就會有所緩解;也不會有反反覆覆數次終止打工和重新開始的經歷;也不會有在十幾、二十年的打工生涯中面臨不同的無奈和對新的未來的期盼。應該說,「打工」自二十世紀八十年代以來一直是農民追求改善其生活現狀的重要命題。圍繞打工這一生計方式而展開的家庭生活方式、價值觀的變遷在這個過程中得到新的體驗和呈現。幾十年來,正是夢想驅使農民一次次踏上離家打工的征途。然而對不同的個體而言,在一次次「打工」的過程中,他們對謀生方式有了進一步的理解。坎坷幾十年,其間有掙到錢的歡欣、有拿不到工資的憤慨、有勞累和奔波,在這樣的打工經歷中,在都市一次次的洗禮中,他們走到了當下,成為「棒棒」群體中的一員。

無論是打工伊始就一直從事這個職業的「棒棒」,還是有過其他打工經歷後最終在這個行業中駐足的「棒棒」,較之「當棒棒」,他們似乎都更在意「入城打工」。因為,在他們看來,「當棒棒也是打工」。對於他們中的大多數而言,較之身份的、生活方式的、精神感受的考慮,能掙到錢最為重要。有過其他打工經歷後,在可選擇的謀生方式中進行比較和取捨之後,一部分農民工最終扛起了「棒棒」。這是一個反思和調整自己行為的過程。

他們看似「懵懵懂懂」,但對於大多數有過多年打工經歷的農民工而言,他們以「棒棒」謀生,並停留在這個行業多年,絕對不是瞎「闖」,而是根據打工所獲取的經驗與判斷,在對自我都市謀生能力以及家庭需求的綜合考慮下,做出的高度能動性的理性的謀生選擇。在他們的表述中,自己如何當上「棒棒」,都有經濟的、文化的、家庭倫理和情感的、生活方式等因素的考慮。

他們每一次外出的動機和每一次返鄉的原因也並非一致,是留守農村,還是再次外出,外出到哪兒、幹什麼等,都與其個體的多樣性情境高度相關。他們的表述盡顯歷經生存磨煉的農民在行業選擇、理性謀生方面的能動性。當然,這種選擇從主流的視角來看,是極為有限的,是受到社會結構制約的。但是,作為真實生命的個體,他們雖然有無奈、有被迫,但卻仍然在自我可掌控的微觀層面經營著自己的人生和家人的生活,經歷著與都市、與主流同樣的欣喜和悲情。

在關於打工經歷的敘述中,明顯存在著一種共識,即「打工」在農民工生活歷程中居於主體地位,是人生重要的階段,也是長見識、在感知都市的過程中認識和理解都市的過程,而「棒棒」不過是打工經歷中最接近當下且還在持續的一個階段。過去的打工經歷中面臨的諸如遠離家鄉、生活不習慣、無法照顧家人、無法兼顧農業、被拖欠工資、收入不高等困難和困惑,都成為他們可能從事新的行業時不得不考慮的因素。能夠彌補這些不足的行業,肯定會成為他們的首選。總體上,這些個體會囿於自身文化、身體和技能的限制,根據自己與都市聯繫的程度、家庭經濟和子女發展現狀,結合自己所掌控的資源、個人實力和生活方式的偏好,並綜合考慮未來行業的生計特徵,不斷地做出策略上的調整。

第二節 從業空間與行業准入

經濟學家和人口統計學家長期以來已經注意到遷徙波動與都市就業市場的波動的緊密關係。在都市就業機會有限的時候,工作機會通常是遷徙決策的根本制約因素,有可能只有受過良好教育的人才有條件入城;當這種局限不存在時,無論是高端勞動市場、低端勞動力市場都向農民敞開,流入城市者可能來自農村的各個角落。[6]本節將關注重慶零散搬運業的就業空間。此外,由於無論就業機會充分與否,從業者都會面臨就業渠道問題。對這些問題的分析將有助於形成對決定零散人力搬運從業者是否順利從業之外部條件的基本認識。

一、行業規模:「形成了氣候」

自二十世紀八十年代以來,特別是1997年重慶成為直轄市以來,重慶的城市規模和經濟飛速發展。在這個過程中,重慶零散人力搬運的規模也在不斷壯大和發展。在上世紀八十年代,其從業人員(即「棒棒」)主要集中在主城各區的中心地段。據報道人回憶:「那時『棒棒』還沒形成氣候,以前都是在中心鬧市地區轉。」而近年來在市區隨處可見「棒棒」。重慶都市化向非中心區域的推進,為該職業群體提供了更大的活動空間。同時,在農民工入城打工的浪潮中,此行業的從業者數量也在迅猛增加。市民普遍感受現在找「棒棒」很方便,而以前需要到「棒棒」集中的菜市場「喊棒棒」[7]。上世紀九十年代以來,居民聚集區、住宅小區外一般都有「棒棒」,搬東西隨叫隨到。雖然難以統計該職業群體的總體數量,但從「棒棒」及其相關群體,如市民、政府、媒體對都市發展過程中「棒棒」現象的描述和關注中可見,「棒棒」是重慶主城的普遍現象,「喊棒棒」也極為普通。零散人力搬運作為都市底層體力勞務產業配置的重要構成,在重慶城區已具有相當規模,其規模化發展的緣由,本文認為應該從制度、經濟和文化等方面加以理解。

在制度層面上,土地聯產承包責任制使得農村剩餘勞動力有可能不再依賴土地謀生,日益寬鬆的戶籍制度允許農民從農村向都市流動。特別是在「城鄉統籌」的大背景下,子女就讀、醫療保障、廉租房等惠民政策的深化有助於農民從農村到都市的流動更為順暢。有理由認為,農民工這一中國自上世紀八十年代以來土地制度、戶籍制度和社會福利制度演進的產物,為重慶零散人力搬運提供了源源不斷的勞動力。

隨著體制內人力搬運行業逐漸放棄零散人力搬運市場,重慶當地零散人力搬運市場轉向了非正式經濟形式。這一行業利潤低,吸引不了資本的注意力;此行業從事的都是又累又髒的活,稍有技術的勞動力都不屑於幹這一行,但這個微利的行業對重慶周邊農村處於較低經濟水平的農民還具有吸引力。而且鑒於這部分農民工多屬於低(無)技能勞動力,其就業空間極為有限,當這一行業為低學歷、無技術的勞動力提供了就業機會,並在一定程度上能滿足他們的某些需求時,他們自然進入這一最低級的勞務市場。這一現象反映了市場經濟中勞動力市場需求與就業之間的關係。近年來,這種勞動力供需關係出現了新的特徵。因為「棒棒」的主體一直為中老年人,從業者隨著年齡增長逐漸退出此行業,而新生代農民工無論是自身的條件和所追求的生活方式都與此生計方式差異巨大,他們不願意從事該行業。這樣一來,退出與加入此行業者在數量上頗為懸殊,重慶「棒棒」的總量越來越少。隨著時間的推移,「棒棒」缺口越來越大,零散人力搬運市場供不應求的現象將越來越突出。

此外,零散人力搬運業還需要被放置到重慶當地社會文化中來認識。人力搬運在前工業時代是城市轉運的中堅力量,在民國時期重慶當地就活躍著大量以靠搬運為生的「苦力」。1949年以後國內大城市的人力搬運大多轉化為體制內的人力搬運,並隨著機械化程度的提高,逐漸被現代化的交通業和物流業取代。但是,由於「山城」重慶特殊的地形地勢,人力搬運現在依然為重慶交通民俗的重要內容。考慮到重慶被農村所包圍的人文區位特殊性,重慶這個「大農村」本身帶有明顯的鄉土性,重慶市民的生活習慣、消費習慣、人文性格與「棒棒」固有的鄉土特質有某些類似之處。「棒棒」來自川渝農村,與重慶市民語言、習俗相通,這在一定程度上解釋重慶人對「棒棒」較高的接納度。事實上,「棒棒」經常出入私人居所,而市民並沒有表現出對陌生人入室之「嚴重後果」的擔憂。市民與「棒棒」之間的往來是非正式的、隨意的、非契約化的,甚至有著明顯信任感的交往。零散人力搬運生計方式本身帶有明顯鄉土特質,如面對面的接觸、現金交易、無制度化的管理等,因此才在重慶當地的社會土壤中,有存在的必要和可能。今天的零散人力搬運也不單單局限於搬運業,他們承攬了一切機械完成不了的體力勞務,是重慶城市建設和市民生活的一部分。

在制度、經濟和文化的背景中來思考零散人力搬運業大規模存在的必然性,可以宏觀地呈現零散人力搬運這一非正式經濟形式的就業空間與勞動力之間的關係,特別是以不同於經濟學和統計學的視角揭示零散人力搬運業在重慶大規模存在與當地交通民俗與文化性格的聯繫。除此此外,農民怎樣進入這個行業的問題,需要作更為細緻的微觀層面的行為考察,其中,揭示形成流動行為策略背後的從業渠道尤為必要。

二、入行渠道:「一個帶一個」

(一)血緣、地緣與從業渠道

2008年夏,筆者在田野期間適逢馮勝康過生日。馮是李雲華的「老挑」[8]。在馮的出租屋裡,我見到了李雲華愛人楊智華的母親、大哥、大姐、二姐、三姐、四姐、妹妹、三姐夫、四姐夫、妹夫,還有妹夫的弟弟。楊的丈夫李雲華、三姐夫焦成軍、妹夫馮勝康及馮勝康的弟弟馮生發都是「棒棒」,楊的四姐夫柯平也剛剛改行。當小李向我介紹這些親戚時,說:「真不好意思,我們都是撈棒棒的。」小李由其「老漢」[9]李安明帶到重慶撈棒棒,隨後楊智華、三姐、三姐夫、四姐、四姐夫、妹妹和妹夫,都相繼入城。

就在同一個夏天,我與陳定祿的愛人任蓉有過多次的交談,從她那兒得知陳定祿是任蓉的繼父苟偉帶下來,而苟偉由鄰居李安明帶下來。以她和陳定祿為中心,我瞭解到了任家和陳家在白崖口的其他親屬。[10]而陳、任兩姓的親屬關係又與李姓的親屬關係發生聯結。此外,李安明把同鄉方太學帶到重慶,方太學又把弟弟方太亮、妻子侄女婿郭華權帶到重慶,再加上李雲華帶下的同鄉尤森林等。

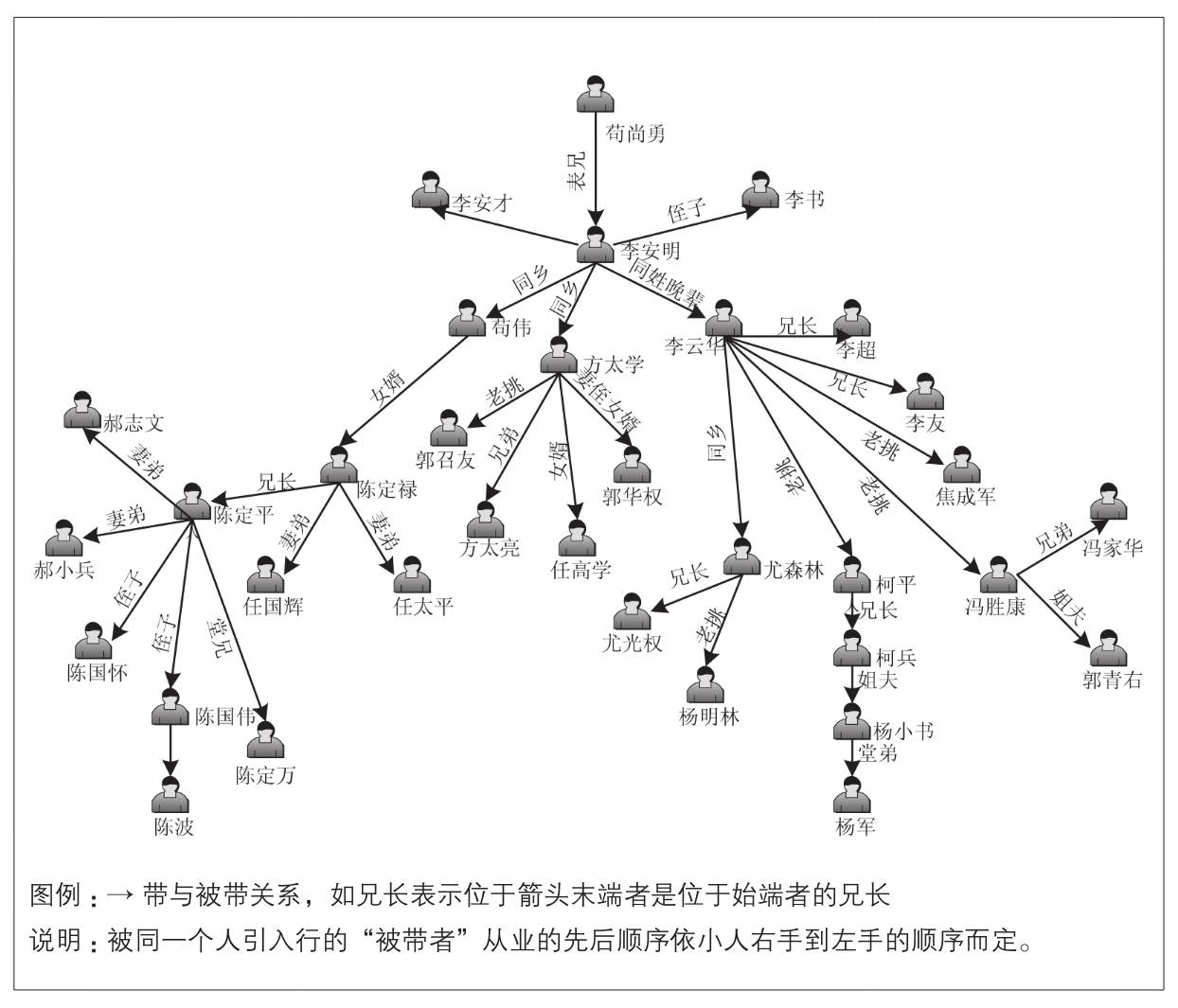

白崖口的「棒棒」數量較多,而且他們的居住區域與攬活區域重合,其家屬也多在此區域內打工,因此血緣和地緣關係在入城渠道中的重要性表現得非常突出。在黃桷坪街口的39名農村戶口的「棒棒」中(2008年數據,包括當時已改行但還在白崖口者居住或打工者),就有25人在以李安明為源頭的鏈條上。如果包括已經改行或者到重慶其他區域的報道人,數量超過32人。這個入行渠道的源頭還可追溯到苟尚勇,他與李安明為老表(表兄弟)關係,當時在白崖口拾荒。入行渠道的結構猶如樹木由根出發,不斷分叉和發展(如圖4—1)。「連鎖移民」[11]的分支鏈條都有同等發展空間。

還有的報道人是因為周圍的老鄉中外出撈棒棒的很多,自己就跟著幹上了這一行,白崖口的滕大文就屬這種情況,他自己也說不清楚是誰帶來的。他當時在楊家坪打工,到白崖口這邊來看老鄉,覺得幹這行還可以,就留下來了。報道人無一例外會談到自己是如何入行的,通常無外乎兩種情況:一是別人帶下來的;二是自己本在重慶進廠或建築工地,或者去外地打工路過重慶,看到撈棒棒收入還可以,就幹上這一行了。大多數報道人屬於第一種情況。他們的表述中時常出現:「我老表喊我下來的」、「我老輩子(長輩)喊我下來的」、「我們挨著住的(鄰居)喊我下來的」,並用「一個帶一個」來描述「棒棒」入城的方式和相互間的聯繫。

圖4-1 白崖口「棒棒」入行渠道圖

同為合川縣太和鎮人但與李安明相關的從業渠道無任何聯繫的楊某說:「你看老李最早來,他找到錢了,回去把侄男侄女(侄兒侄女)都帶下來、親朋好友、三親六戚都帶來了。在沙坪壩撈棒棒的時候,我四五個舅子、兩個娃兒、我舅子的舅子又是六七個,就是十幾個挨著(一個接一個)就出來了。吃水還要領路人。」

當筆者以隨機攔截的方式進行走訪調查,在小龍坎霧都大廈附近與一群「棒棒」聊天時,得知他們主要來廣安和涪陵,其中一涪陵籍「棒棒」說:「我最早來是自己來的。到現在有二十年工齡了。後來一個帶一個。我帶了五六個人下來。」可見,即使是孑然一身扛上棒棒者,也有可能成為眾多親戚和鄉鄰扛上棒棒這個「連鎖」鏈條的起點。

第二章中論及都市信息來源的時候,討論過人際傳播在其中發揮的作用及其互動性和可信度等問題。現在討論的血緣和地緣關係在入行渠道中的作用,在一定程度上回應了上述討論,當都市不再停留於想像,而是存在於實踐和體驗中時,鄉土資源的作用就表現得淋漓盡致。當農民面對完全陌生的都市時,利用血緣和地緣關係是農民工適應都市的策略。在入城初期,無論是提供住、吃等物質的資助,還是提供從業的信息,甚至是在情感依賴方面,鄉土固有的人與人的關係都是最為強有力的支持。透過從業渠道,我們也可以看到血緣和地緣關係的力量,以及「棒棒」如何理性地運用這些資源,形成應對陌生都市的策略與適應機制。[12]

(二)「帶」與回報

移民研究將「棒棒」這種「一個帶一個」的從業方式視為與個體主義的策略相對立的群體取向的策略。[13]事實上,借助鄉土社會中的關係和資源,本身也是都市適應過程中的一種理性選擇。在群體取向的策略中,移民往往求助於他人,通常是親屬、同鄉和同族的人。儘管這樣的策略比單靠移民自己能獲得更多的資源,但這是在互惠原則的框架下進行的,受惠者也有義務為他人貢獻自己的資源。這樣的策略構成了人類學家所描述的眾多合作的、建立在親屬關係上的社會的典型性適應模式,與西方社會普遍存在的個體主義形成鮮明對比。[14]

「一個帶一個」是「棒棒」進入都市打工的渠道。被帶入的「棒棒」往往對帶自己到都市來的親戚或老鄉存有感激之情,特別是剛來時吃住在一起,就要分擔家務,聽從先來者的安排。與個體自己入城相比,依靠關係進城的人願意接受這樣的義務以作為對經濟和情感支持的回報,如果有人做得不好,往往會成為話柄。「帶」是鄉土性在從業渠道和適應策略上的不自覺體現,而由此產生的責任義務則是融合了價值、工具型理性的情感性「報恩」文化的延續和拓展[15],從而,也印證了中國社會的混合型關係社會兼具情感性和工具性關係的特徵。[16]

1997年小李從天津打工回來後,到重慶南山拉過十幾天電纜。回農村後還是期望有機會進城掙錢。他在李安明回農村時,請「老漢」帶他到重慶。1998年春,栽完秧,他就隨老李一同到了重慶白崖口。當時李安明、李安才、苟偉、陳定祿、方太學5人合租房子,房租每月50元,5人平攤。陸陸續續地陳定萬、陳定平都來了,小李來後就只有睡在臨時搭的樓板上。除了5個「元老」,其他人1元/夜,交了房租後多餘的部分,由5位元老平分。最多的時候,他們一屋裡住了十來個人,而且在「同一個灶吃飯」。李安明先墊錢買菜,一天三頓吃了後,晚上算賬後平攤。大家輪著煮飯,由於年輕人愛睡懶覺,一般都是李安明和周偉煮早飯。小李當時每天清晨5點鐘去幫人擔面,從來沒煮過早飯。大家對他都有意見。在田野期間,李安明時常提到當年對李雲華的關照,而且時而埋怨小李現在「不認人」了。李雲華也承認是「老漢」直接帶他下重慶的,但由於老李年齡大了,與他幹活不合拍,他無法在業務上照顧老李。儘管雙方有相互不理解的因素,但都難忘當年如何帶領他人或者如何被帶入「棒棒」行業的這段經歷,這說明從業初期「引路」很關鍵,受惠者理應有回報的姿態。

陳定萬、陳國懷、陳國偉都由陳定平直接帶下來,相互都「有人情來往」。但是,陳定平對三個「家門」(同姓)的態度並不一樣,這都源於他所期待的回報與現實有一些出入。

陳定萬和陳國偉他們那時在家沒得法,喊我兄弟(陳定祿)把他們帶下來,我兄弟覺得麻煩。還是我就把他們帶下來了。陳國偉和陳國懷喊我老頭,老頭就是老漢的意思,我是他們長輩。陳國偉買了房子,二十幾萬,要不是我帶他下來,他哪裡找得到這麼多錢嘛?都是我帶下了的,感情最深的還是陳國懷。他是我帶出來的,他很感謝我喲!把我當著老輩子看。陳定萬和陳國偉他們對我就沒得這種感覺。我耿直,他也耿直,我和他合得來。自己心頭覺得他對我比我兄弟對我還要好點。[17]

血緣、地緣在打工初期,特別是從業引入上發揮著重要的作用,無論主動還是被動方,都將其視為給自己提供資助和情感依賴的資源,並不自覺地在都市適應中採用這種應對策略。然而,在都市適應的進程中,農民工對血緣和地緣關係的依賴也發生著變化,與從業初期其在都市打工決策中的絕對重要地位相比略有不同,其具體的變化需要進一步的田野考察,並進行歷時的對比分析。

第三節 生計方式與從業決策

第一節概括性地討論了農民打工經歷與「棒棒」行業的聯繫。簡言之,都市想像中的期待,及其打工經歷中的不盡人意之處,最終匯聚為後來擇業決策中的理性因素。在都市的打工經歷中,他們對都市的生計方式、生活方式有過深刻的體會,並形成自己的主觀感受和評判,這是後來擇業決策的理性基礎。此外,他們也理性評估了自身的能力、各自家庭的限制,最後形成了尋找與自己的條件和期望之間有更多契合點的行業,這就是「棒棒」感性表述背後的理性擇業原則。第二節考察了農民怎樣扛上「棒棒」,明晰了「棒棒」的從業空間和從業渠道,認為重慶本土的地域文化、生活方式、消費習慣上的特殊性及其鄉土社會的資源是他們從事「棒棒」行業的前提。然而他們為什麼扛上棒棒,是一個涉及主觀感受、評價和理解的問題。

因此,要明瞭農民對「棒棒」這個行業的生計感受,我們還需考察農民在主觀上為什麼會扛上棒棒。這就是要回答,「棒棒」這個行業對於文化程度低、無技術、無資本的農民有何吸引力的問題,及其農民從事該行業是出於無奈還是理性考慮的問題,即揭示生計方式的特殊性與農民自身條件和需要的聯繫。

一、謀生方式:「下力掙錢」

通常,當重慶市民遇到有車輛進不去,或機械不便施展、技術要求不高,沒必要找專業人員完成的體力活時,都會交由「棒棒」完成。在菜市場、商場和生活小區附近攬活的「棒棒」以挑抬生活用品為主;在碼頭、批發市場、家電商場、建材市場和新住宅區等場合攬活的「棒棒」以扛大件、搬家為主。此外,他們經常從事非搬運的短工,承攬城裡人不願意幹的「髒活、重活、苦活、危險活」[18],如清潔衛生、清理化糞池、除渣、拆房子等。在報道人看來,只要能合法掙錢,無論幹什麼都可以。所以他們還經常從事非搬運的短工。如抬轎子、拍電影、幫人排隊拿房號、到商店排隊當「媒子」(「托兒」)、到商店當活體模特等。

「棒棒」具有「散工」的性質,而且,其靈活性較之其他城市的「散工」更為突出。[19]在不同的用工要求下,他們不斷調整自己的勞務方式,呈現出「彈性」勞動力的特徵。

與其他農民工群體相比,重慶零散人力搬運以「hā糠見米的人」(年齡大的人)為主,而且文化低、已婚男性的比例大,主體為青壯年到中老年(三十幾歲到五六十歲)男子。處於這個年齡段的農民工,大都出生在二十世紀五十年代到七十年代中期之間的農村,成年在七十年代到八十年代中期之間,受教育機會極為有限。由於零散人力搬運是靠重體力支出謀生的行業,對從業者無明確受教育程度的要求,因此這個年齡段的農民工從事此行業,其自身條件的局限性與行業對從業者技能需求間的矛盾並不明顯。

川渝農村多為山地、丘陵,肩挑背扛為傳統農業社會的生活和運輸方式,而且以體力勞動為特徵的精耕細作是提高農業產量的關鍵。零散人力搬運從業者入城前在農村有過務農的經驗,也有過長期體力勞動的經歷。鄉村生活的經歷鍛煉了他們體力勞動的能力,成為他們在農村務農謀生存的資本。體力勞動的勞作方式作為鄉村生活的一部分,構成了鄉土社會的慣常生計方式。他們對自己現有條件的認識,用他們的話說,是「只有一副氣力」,因而就業機會極為有限,只能靠從事重體力勞動謀生。在零散人力搬運從業者謀生過程中,直接產生效益的是體力勞動,在其他因素一致的情況下,收入與體力的支出基本上成正比。因此,這個年齡段的農民工自身條件的特殊性與零散人力搬運的生計方式的特殊性相對容易吻合。

照片4-1 「我現在是張飛了」 照片4-2 「學這個技術,花了幾百塊錢」

照片4-1 「我現在是張飛了」 照片4-2 「學這個技術,花了幾百塊錢」 「棒棒」的勞動方式非常簡單,無須一技之長,無須資金投入,只要有一副強壯的身體,有一根竹槓、兩條繩子就能謀生存。從業者入行不需要資金投入。由於沒有現代經濟交往中資金風險的煩惱,他們在決定是否從事該行業之前沒有什麼顧忌。用他們的話來說,「試著扛一下棒棒,也不會虧什麼。撈2塊是2塊,還可以買包鹽巴,總比一分沒得(有)強」。在他們看來,自己的勞動力閒著也是閒著,只要有搬運活幹就能掙到錢。

由於零散人力搬運行業重體力、低文化和技術、無須資金投入、無經濟風險的特點使之成為無技術、半技術甚至暫時失業的技術人員的「勞動力蓄水池」。一方面,零散人力搬運這一低端勞務形式成為農民工入城初期的謀生手段,眾多「棒棒」向上流動的個案可以為證;另一方面,其他行業的勞動力過剩時,剩餘勞動力通常流向零散人力搬運行業,比如當建築工地上的農民工「活路接不上」(沒活幹)的時候,通常會尋找人力搬運的業務,待建築工地需要人力時再返回建築行業。2008年底2009年初金融危機期間,筆者在田野發現多例從沿海城市回到重慶當「棒棒」、經濟復甦後隨即離開的個案。

「棒棒」行業准入的低門檻特徵弱化了零散人力搬運者們自身就業條件的局限性。壯年勞動力的身體資本使得靠體力謀生的零散人力搬運的勞動力配置成為可能。以上有關零散人力搬運靠體力謀生的特殊性回答了該行業的從業要求與這個群體自身的條件對接的問題。接下來,本文將關注此種生計方式的特殊性與從業者需求的關係,以理解這個行業的特殊性能在多大程度上實現這部分農民工入城打工的期待。

二、報酬方式:「現過現」

入城農民工選擇何種謀生方式,離不開其強烈的改善經濟條件的慾望。農民自身的經濟環境直接影響其外出打工的原因和對都市打工的期望。零散人力搬運從業者通常無文化、無技術、無資金,但在他們這個年齡段其肩負的家庭重擔並不輕鬆。外出打工掙錢補貼家用為其入城打工的主要動機。他們中的一部分有過打工經驗,有過被拖欠工資的遭遇。因此,當改變生計方式的機會出現或再次出現時,他們大多不再像以前那樣輕信或盲從,如想當然地認為「只要有活幹,不怕拿不到錢」,而是將報酬方式列為從業的基本考慮因素。

照片4-3 小心翼翼裝起來 照片4-4 分錢的愉悅感

照片4-3 小心翼翼裝起來 照片4-4 分錢的愉悅感 「棒棒」一般是在與當地市民面對面的互動中完成「交易」,主顧通常以現金支付報酬,因此獲取「力錢」(下力掙得的報酬)這一直接付酬方式得到了從業者的認同,比如「擱了棒棒就拿錢」,「錢來得快,都是現錢」,「沒得風險,找一個(錢)得一個」,「不得拖欠工資」,「騎馬抬轎,丟了就拿錢」,「從來都是現錢,很少拖欠和收不到錢的」等等。相比之下,其他行業取得薪金,最短週期也要一個月,一般會更長。而且,其他農民工聚集的行業,如建築業、製造業等,還時常出現拖欠工資的情況。零散人力搬運業「現過現」的報酬方式最大程度地滿足了入城農民掙錢來支付基本生活開支的需求。用他們的話來說:「裝進荷包(衣兜)的都是自己的了。」他們普遍有這樣的金錢觀:在都市「下力」幹活就意味著有現錢進入自己口袋,只要肯幹,收入總是在增加。這是「現過現」的持久魅力所在。他們相信只要多付出,就會多一份現錢,每天都有收入。人力搬運行業收入的支付方式,免除了農民對於風險的畏懼,即使偶爾遇到「蠻不講理」者,在從業者看來,「大不了白幹了一次,也吃不了什麼大虧,以後不給他幹了就是」。他們對該行業報酬上的風險已有較為充分的考慮。

通過以上分析,筆者認為零散人力搬運業報酬方式的及時性,滿足了農民「掙現錢」的願望,因此是吸引農民扛上「棒棒」和依然扛著「棒棒」的重要因素。在農民自身的保守意識和「求穩」的行為準則等因素的影響下,農民基於對自身能力的評價,表示出對「現錢」支付方式的高度認同。能提供「現錢」的生計有助於他們最大可能地規避經濟風險,滿足其都市適應中最基本的物質保障。「棒棒」報酬方式的特殊性以符合中國傳統農民的風險意識和收入觀念的方式滿足了他們入城打工掙錢的期待。

三、生活方式:「自由」

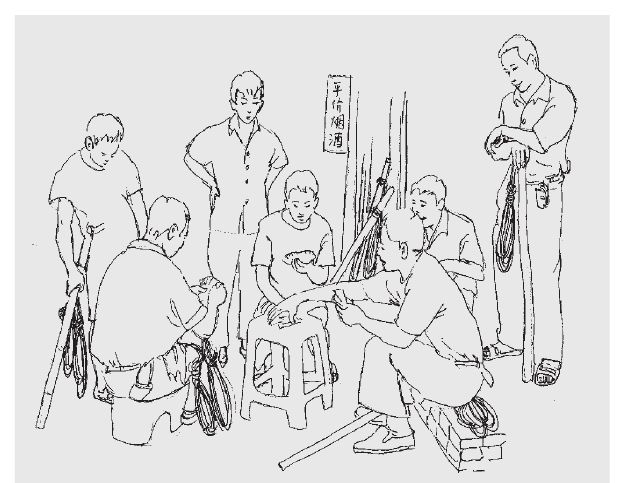

「棒棒」三三兩兩聚在街頭巷尾打撲克是重慶街頭的一大景觀。只要沒業務,總有一群「棒棒」在攬活的間隙,聚集在地下通道口、小商店門口或碼頭上「扎金花」或「斗地主」(均為撲克遊戲)。他們在日常生計過程中感覺很「自由」、很「好耍」。「自由」是散工的普遍特點[20],從業者在支配時間方面擁有自主性。

零散人力搬運業從業者入城打工初期一般都有過「兩頭兼顧」的經歷,即在外出打工的同時又不放棄農業,根據農忙和農閒,季節性地往返於鄉村與都市之間。這與在北墨西哥所發現的從農村入城從事無技術體力勞動者和農場雇工的短暫遷徙行為相似,都呈現出近距離的短暫遷徙行為的特徵。

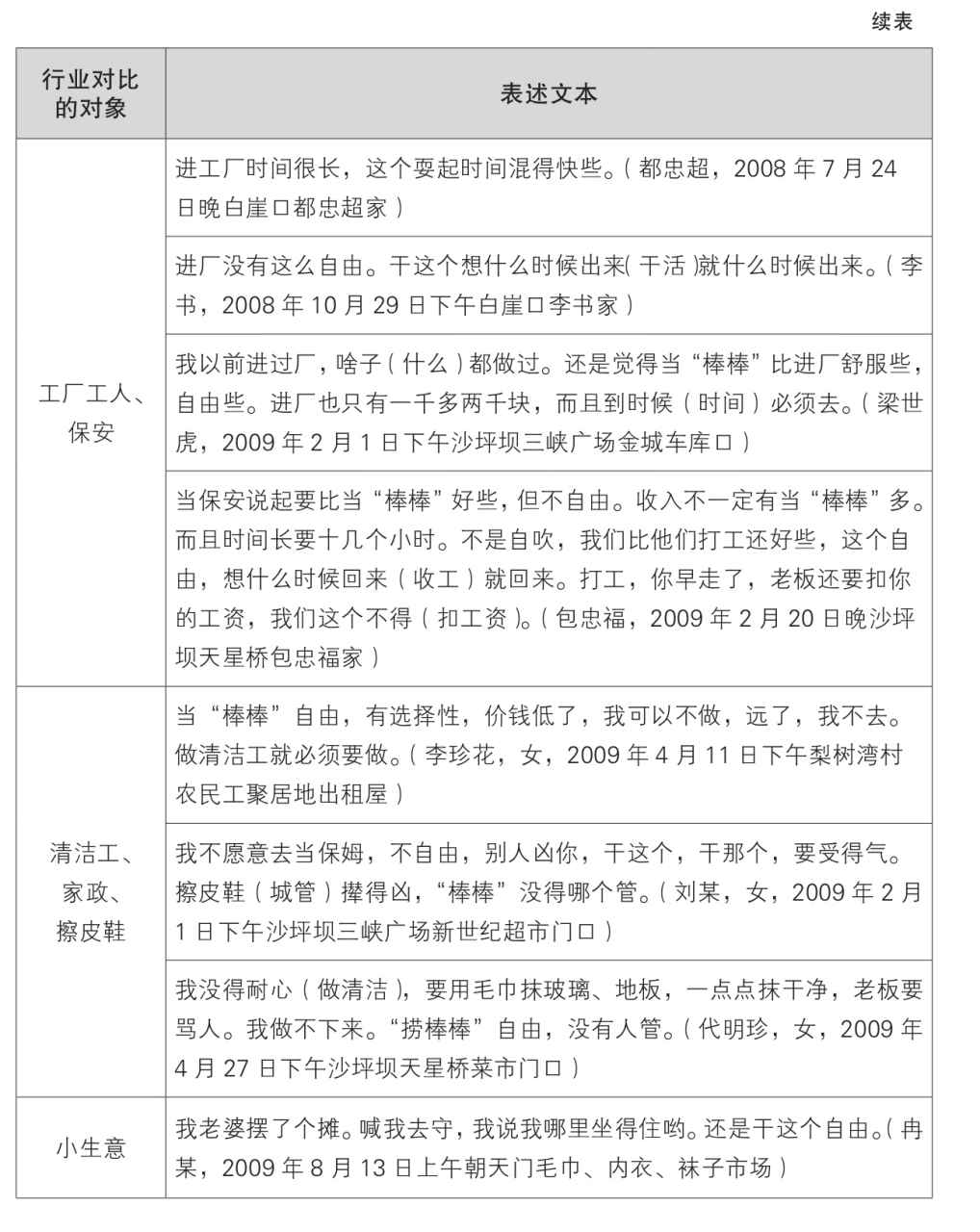

然而,當「棒棒」從事該行業多年後,他們中的一部分人生活的重心偏向了都市。來自農村的牽絆並不明顯,以上的顧慮也不存在。因此,他們看重時間上的自主性就不一定是為了留出返鄉的時間,而是出於對某種生活方式的偏好。其實,在有過多年外出打工經歷後,他們對零散人力搬運業「自由」的生計特點理解得更為深刻。而這種理解主要建立在與其他僱傭勞動做比較的基礎上。用以比較的行業為農民工聚集的行業,筆者做了簡要歸類(見表4-1)。

表4-1 行業「自由」度對比[21]

圖4-2 在街頭打牌 照片4-5 「你們聊你們的,我先睡睡」

圖4-2 在街頭打牌 照片4-5 「你們聊你們的,我先睡睡」 報道人將零散人力搬運的「自由」度與其他行業相比,表明他們所謂的「自由」本質在於「沒人管」。沒有任何人、任何制度來提醒從業者、告訴從業者或約束從業者何時幹活,而這完全取決於從業者自己的經濟壓力、家庭責任,甚至個人的性格、滿足感和對未來的期望。而且,進入這個行業本身也是自由的。此外,從業者可以自主選擇業務地點、時間,以及是否接受某項業務。對於肯干、不怕吃苦、家庭責任感強的從業者而言,「沒人管」的自由還意味著可以將自己的勞動時間根據需要延長,有通過減少休息時間、晚上加班等方式增加收入的自主性。

有部分報道人表示,在幹這行前,就從親戚、老鄉、朋友那兒得知從事零散人力搬運業「能掙一千多兩千塊錢一個月,而且又好耍」。對於長期在傳統農業社會中勞作,以一種不受約束的鄉土性的生活方式生活的農民,特別是中老年農民而言,他們在心理上不願意、也不習慣接受現代工廠的時間約束,對都市生活的制度性和被管理的感受有著強烈的抗拒傾向。在農村,只要不違背農時,就可以自主計劃時間,這一對於時間安排的自由追求依然影響著他們的擇業選擇。而在紀律和制度約束的都市中,只有這種行業最接近鄉土社會的時間觀念和生活方式,這也是「棒棒」在從農民到農民工的轉化過程中,所需轉化力度和自我適應改變最小的行業。此行業相對「自由」的生計方式為已經在農村生活幾十年的傳統農民提供了從鄉村生活到都市生活的過渡。因此,重慶零散人力搬運體現在生計過程中的生活方式與他們所「崇尚」的「自由」與鄉村生計和生活方式有某種延續性。也可以說,農民在傳統村落社會中長期濡染的生活方式的自覺或偏好以一種慣性延續到了其都市生計之中,一起構成了重慶零散人力搬運這一生計方式的特殊性。

綜上所述,零散人力搬運業憑體力掙錢的謀生方式、現金交易的報酬方式和勞動時間上的自主性等特徵,呈現了從事零散人力搬運的這部分農民工自身的條件和期待與此行業的需求和生計方式之間的聯繫,其中農民的文化觀念和生活習俗對零散人力搬運業這一生計方式影響重大。

小結

本章分析了農民工進入零散人力搬運業的外部和內部條件,以及這些因素影響下的從業決策。通常來說,從對都市的想像到確定採取何種方式謀生,「棒棒」大致經歷了這樣的過程:他們基於自身的現實條件和對「棒棒」行業的理解和感受,被都市想像與「棒棒」行業的吸引力之間的對接內容所影響,借助血緣、地緣等鄉土資源進入「棒棒」行業,並積極地利用血緣、地緣等鄉土資源,使之成為一種謀生的策略。

本章研究發現,鄉土性不僅體現在血緣關係在入行渠道方面所發揮的作用上,而且還體現在「棒棒」行業本身的特點上。零散人力搬運的突出特點是通過體力勞務獲得收入,這與農業勞作有類似之處。從事零散人力搬運意味著,在從農村到都市的空間置換過程中,農民維持了一種與原有勞動形式有著密切關聯的生計方式;而且,「現錢」不僅有助於他們最大可能地規避經濟風險,滿足都市適應中最基本的物質保障,而且對這種面對面的現金交易方式的認識和評判本身也受到農民人際交往方式和文化觀念的影響;此外「棒棒」「自由」的生計方式有助於他們在都市生活中最大可能地避免受到現代生活節奏的影響和制度的束縛,維持與鄉土社會相對接近的生活方式。

重慶「棒棒」生計方式的特殊性與農民自身條件和需要有著密切聯繫。從業者近距離流動遷徙過程中對此等聯繫的認識,反映了重慶「棒棒」這些低(無)技能勞動力在就業過程中的理性選擇。他們清楚自己的需求,並且對這個行業能在多大程度上滿足自己需求有明確的預測。可以說,「棒棒」對生計方式的認知和謀生方式的決策,體現出其生存實踐中的能動性。不過,以上這些現象與經濟學對勞動力市場中的理性的選擇的發現有所不同,因為此處的理性不只是經濟學意義上的理性,也是基於傳統文化觀念層面的理性。

就本文的關注而言,這種傳統文化觀念層面的理性揭示了從業者文化觀念和生活習俗與特定生計方式的關聯。在《學會勞作》中,學生努力地為他們作為一個體力勞動者而進行著文化上的準備。[22]而本研究中的零散人力搬運從業者在進入都市體力勞動力市場之前,就已經具有文化的準備。零散人力搬運從業者從事體力勞動的文化準備就是基於其固有的鄉土性而形成的對於都市生活方式的選擇。鄉土性之於「棒棒」的體力勞動,就猶如亞文化之於學生未來從事的體力勞動的重要性一樣。本文力圖表明的是,農民所固有的鄉土社會的文化特質在零散人力搬運業中得到了一定程度的延續,並成為該行業特殊性的重要內容。不僅於此,重慶當地市民的文化性格與從業者的文化特質的某些吻合可以成為探討重慶零散人力搬運就業空間和市場需求的一個切入點。

總之,我們可以認為,鄉土社會的固有特質在「棒棒」這個行業得到了延續,鄉土性是「棒棒」行業特點的重要內容。在此基礎上,本文將進一步考察在行業基礎上形成的「棒棒」社會本身的社會結構和結合方式,分析在入行和擇業階段明顯表現出來的鄉土性在「棒棒」社會內部社會關係中的位置,更為全面地考察鄉土性是不是「棒棒」社會文化的本質特點。

[1]報道人:李雲華;報道場景:2008年2月14日李雲華家。

[2]有經濟學家和人口統計學家作出分析,在都市就業機會有限的時候,工作機會通常是遷徙決策的根本制約因素,有可能只有受過良好教育的人才有條件入城;當這種局限不存在時,無論是高端勞動市場、低端勞動力市場都向農民敞開,流入城市者可能來自農村的各個角落。參見Graves, Nancy and Throdore Graves, Adaptive Strategies in Urban Migration,Annual Review of Anthropology,1993,(3):117-151。

[3]報道人:王開榮,男,1955年出生;報道場景:2009年4月24日上午白崖口黃桷坪街口。

[4]報道人:方洪潤,男,1956年出生;報道場景:2008年9月12日晚上白崖方洪潤家。該報道人2009年初去新疆打工。

[5]差異性的打工經歷參見 附錄二:本文部分「棒棒」簡歷。

[6]Graves, N. B., and Graves, T. D.,「Adaptive Strategies in Urban Migration」,Annual Review of Anthropology,Vol. 3:117-151(Volume publication date October 1974).

[7]「喊棒棒」表示主顧向「棒棒」提出用工需求。

[8]「老挑」是已婚男性對妻子姊妹丈夫(即妻子姐夫或妹夫)的稱呼。

[9]「老漢」是對與父親同輩的同姓男性的稱呼。

[10]參見附錄六:陳定祿的親屬關係圖。

[11]愛森斯坦最早指出在遷移中,親屬或其他有關係者接踵遷往同一目的地的現象。他被認為是連鎖遷移(chain migration)研究的先行者(參見John S. MacDonald,& Leatrice D.MacDonald.「Chain Migration Ethnic Neighbourhood Formation and Social Networks[J]」.Social Research, The Milbank Memorial Fund Quarterly,Vol. 42,No. 1(Jan.,1964), pp.82-97)。後來,「連鎖遷徙」被廣泛地應用在人類學移民研究中。

[12]連鎖遷移的內在機制一般被認為是傳統網絡的延伸,其功能在於幫助遷移者更好地適應遷入地社會。大量的研究也表明很多移民群體就業的同時也會考慮到入城的交通、入城的住宿等問題,這些都成為就業渠道是否暢通的影響因素。新移民往往向親屬或同鄉尋求幫助以解決交通、住房、就業和其他都市生活的問題,而事實上先到城裡的親屬或同鄉也樂於提供這些重要的幫助。 參見Friedl, E.,「Kinship, class, and selective migration」,In Family in the Mediterranean, ed. Peristany, J.,London:Cambridge University Press,1974。 Salisbury, R. F.,Salisbury and M. E.,The Rrural-oriented Sstrategy of Urban Adaptation:Siane Migrants in Port Moresby,See Ref. 30, pp. 59-68,1972.

[13]Graves, N. B.,Graves, T. D.,「Adaptive Strategies in Urban Migration」,Annual Review of Anthropology,Vol. 3:117-151(Volume publication date October 1974), p. 129.

[14]Graves, N. B.,Graves, T. D.,Inclusive Versus Exclusive Behavior in New Zealand School Setting:Polynesian- Pakenha Contrasts in Adaptation.Roy. Soc. N.Z. Res. Rep.2,1973.

[15]有關報恩的論述,可參見麻國慶,《家族倫理與延續的縱式社會:家族化公民社會的基礎》,《永遠的家:傳統慣性與社會結合》,北京:北京大學出版社,2009,第60—61頁。

[16]楊國樞,《人群與面子:中國人的權力遊戲》,楊國樞主編,《中國人的心理》,南京:江蘇教育出版社,2006,第230—233頁。

[17]報道人:陳定平,男,1969年出生;報道場景:2009年4月15日上午陳定平家。

[18]簡仕明,《山城「棒棒軍」:進城農民工社會生活調查》〔M〕,重慶:重慶出版社,2000,第17頁。

[19]有論者認為以出賣體力勞動為主的散工是「勞動力後備軍」。可參見周大鳴,《廣州「外來散工」的調查與分析》,《社會學研究》,1994年第5期,第47—55頁,第50頁。他在對廣東散工的研究中發現散工在工作上較之在農村選擇彈性增加。參見周大鳴、周建新、劉志軍,《「自由」的都市邊緣人》,廣州:中山大學出版社,2007,第52頁。此外,項飆認為城市沒有固定職業,聚於街頭或大橋底下的散工是等待隨時被召的勞動力。參見項飆,《跨越邊界的社區—北京「浙江村」的生活史》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2000。

[20]周大鳴、周建新、劉志軍,《「自由」的都市邊緣人:中國東南沿海散工研究》,廣州:中山大學出版社,2007,第49、251頁。

[21]根據報道人表述整理。

[22]Wilis, Paule, Learning to Labor:How Working Class Kids Get Working Class Jobs.New York: Columbia University Press, 1981, pp.11-51.