我們詛咒重慶的崎嶇,高低不平,一天不知道要爬幾次坡,下幾次坎,真是該死。然而沉心一想,中國的都市裡面還有像重慶這樣,更能表現出人力的偉大的嗎?完全靠人力把一簇山陵鏟成了一座相當近代化的城市。[1]

在本章中,將首先概述山城的地理環境、近代人口遷徙情況,然後考察歷史中的苦力與苦力記憶中的歷史,關注本土記憶中的人力搬運如何與「棒棒」發生聯繫,並結合重慶「棒棒」群體的基本狀況,定位「棒棒」群體。

第一節 「苦力」生存的土壤

人力搬運自古就有。通常而言,人力搬運指以人的體力勞動為主,運用簡單的工具,如槓子、扁擔、繩子、籮筐、背兜等,進行挑、抬、背、扛,從事裝卸和搬運的人力運輸方式。城市人力搬運的出現與城市化發展密不可分,其職業化和規模化也與城市社會發展到一定程度相關。工商業社會服務體系的完善程度直接影響著對人力搬運這個前工業社會服務行業的需求。較之其他城市,人力搬運在重慶具有特殊的持久性意義。在眾多因素中,重慶的地理環境尤其值得關注。此外,近代重慶包括移民政策在內的制度性因素也不容忽視。

照片1-1 兩江門碼頭

一、山城地理概貌

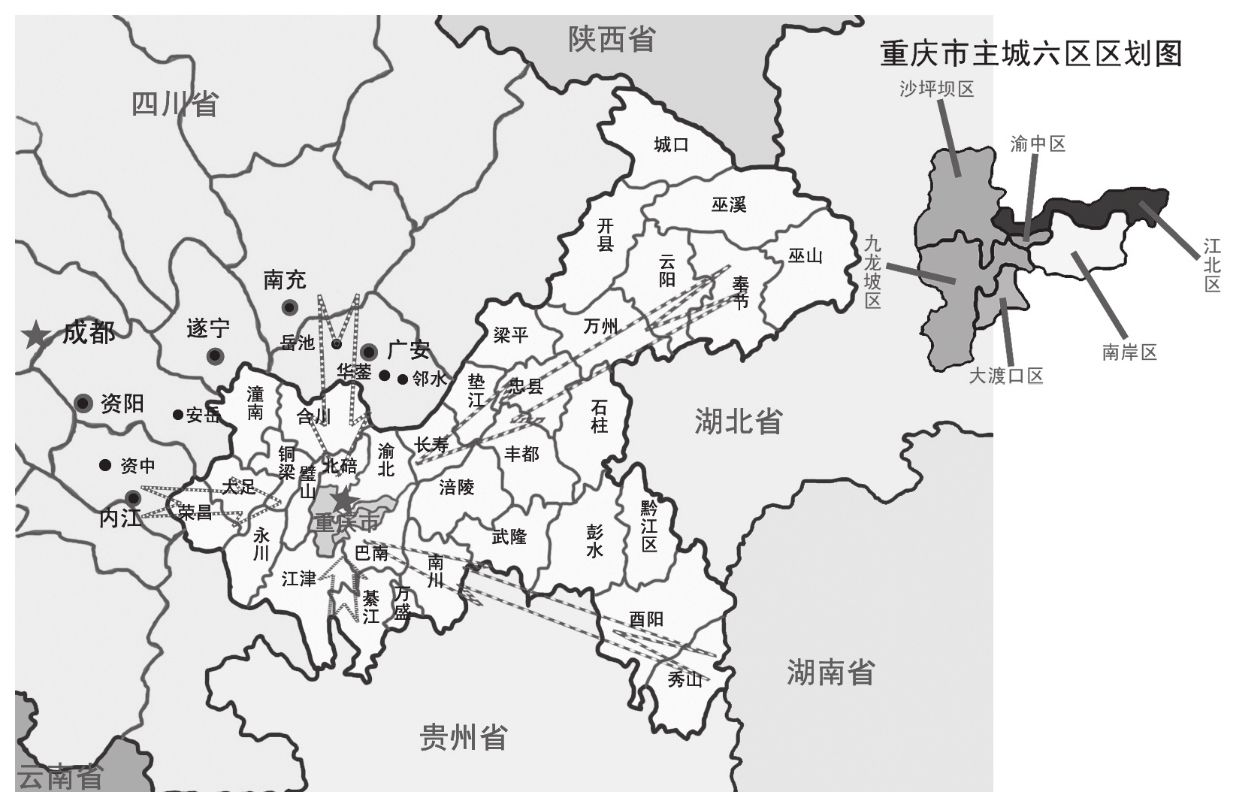

重慶位居中國西南,四川盆地東部邊緣。其南有大婁山,東南有武陵山,東有巫山,北有大巴山。地形由南北向長江傾斜。地貌以丘陵、山地為主,坡地面積較大。重慶又名「山城」,全城依山而建,臨江(長江、嘉陵江)而築,樓房重疊錯落,市內山多路彎少平地,坡峭路陡。

重慶為「川省東部之鎖鑰」[2]。1840年,重慶成為中國最早對外開埠的內陸通商口岸,並逐步發展為繼上海、武漢之後的中國第三大商埠,是長江上游最大的經濟中心和交通樞紐。重慶城靠水而興,因商而盛。重慶17道城門中,有16道面臨兩江。其中規模最大的城門是兩江門,「地當嘉陵江與大江(長江)會口之西岸」[3]。歷史上的兩江門碼頭一直是重慶最重要的客貨碼頭。現在的兩江門碼頭包括從儲奇門到千廝門的2—13號碼頭,為開放式的客運碼頭,兼具碼頭、觀光和商業功能。

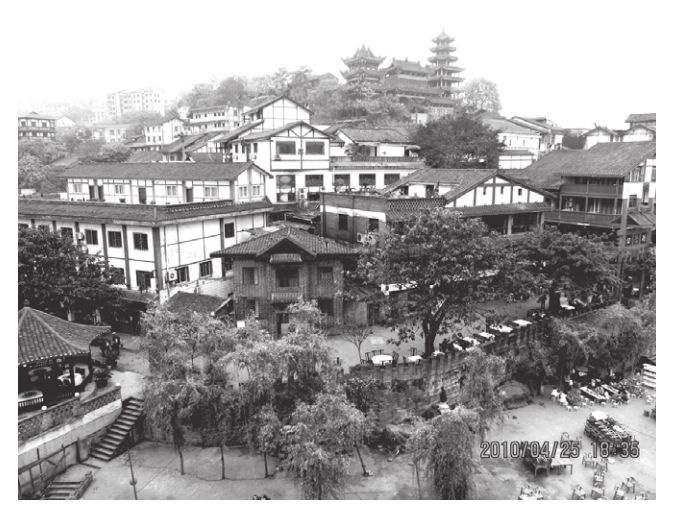

沿嘉陵江西上,曾經繁榮的廠礦碼頭、輪渡碼頭都已不復存在。以筆者的田野點白崖口[4]為例,這個古時有「小兩江門」之稱的碼頭也已徹底喪失了碼頭功能。白崖口位於歌樂山下的嘉陵江畔,境內小山脈和小溪相間,有明顯的沖溝地貌,具有典型的山城特色。境內地形起伏、溝谷環繞,房屋建築臨溪依山,直至山頂。[5]白崖口街區得益於古鎮開發的規劃,還保留著大量「捆綁房」[6]。

照片1-2 白崖口近景

「忍看巴人慣擔挑,汲登百丈路迢迢。盤中粒粒皆辛苦,辛苦還添血汗焦」[7]是二十世紀三十年代外地人有感於重慶人生活狀態的詩作。地理環境對社會文化的影響不容忽視,事實上,正是重慶坡高、坎陡的地理環境孕育了「苦力」行業。[8]至今,人力搬運在現代重慶城市生活中依然發揮著重要作用,其不可或缺在於,它不僅是銜接水水、水陸、陸陸貨運的重要環節,而且是天天「上坡下坎」的重慶市民家庭零散生活物資近距離轉運的重要支撐。

二、移民政策的變遷

歷史上重慶戰亂較少,災難主要為旱澇,所幸並不頻繁。自清政府鼓勵移民以來,重慶人口持續增長。之後,從道光初年到重慶開埠前夕,其城市人口變化不大,約三十萬人,人口增加以流入城市的破產農民和過剩的農村勞動力為主,商業移民為輔。[9]清朝前中期重慶城市迅速增長主要是移民的結果;中後期,周圍人口向重慶城市及附近地區聚集,則是重慶區域經濟發展的結果。[10]二十世紀二十年代末期以前,重慶城市面積小,人口稠密,全城房屋建築無統一規劃,無公路,主要交通工具為滑竿和轎子。[11]劉湘時期(1926—1937),重慶生活穩定,無軍閥混戰侵擾,城市發展迅速,市區面積擴大,城市規模壯大。當時由於周邊農村大批破產農民、遊民流入都市,流動人口劇增,並成為嚴重的社會問題。來自重慶附近以及川東、川北到重慶謀生的農民,除少數有機會進入工廠當苦力或伙夫(沒有技術的工人),絕大多數都成為城市的苦力。流入重慶的人口,不僅人數逐年增加,而且呈現季節性的差異,因為夏秋兩季為農業生產季節,春耕、秋收以後,農民便大批湧入。[12]進入四十年代,周邊農村向重慶的人口流動依然是重慶城市人口增加的主要原因,大批失去土地的貧苦農民、失業工人部分流落街頭,淪為遊民乞丐,部分成為「野力」[13]。時任重慶政府採取了收容遊民乞丐、組織野力生產等措施來緩解城市人口劇增的壓力。

據重慶市公安局1953年5月統計,當時重慶有野力6074人。野力中固然有不少是流入城市的農民,但也不乏地痞流氓、逃亡地主和把頭(行幫的頭目)。這些人經常打架鬥毆、敲詐勒索、偷扒拐騙,嚴重妨礙社會秩序。當時政府有組織地遣散城區的無業或非正當職業的人回鄉參加農業生產。對新從農村入城的季節性野力,也勸其返回原籍從事生產。[14]

1949年到1958年,政府對人口遷徙管束較為粗放,此階段屬於自由遷徙期。1958年正式確立了戶口遷移審批制度和憑證落戶制度,嚴格控制人口流動。1964年8月,國務院批轉了《公安部關於處理戶口遷移的規定》,該文件比較集中地體現了處理戶口遷移的基本精神,即兩個「嚴加限制」:對從農村遷往城市、集鎮的嚴加限制;對從集鎮遷往城市的嚴加限制。此規定堵住了農村人口遷往城鎮的大門。1978年以後,戶口遷移有所放鬆,人口流動由嚴格控制期進入半開放期。[15]2007年重慶市成為全國統籌城鄉綜合配套改革試驗區以後,重慶市政府提出「引導有條件的農民工在務工地安家落戶,力爭2012年前每年引導15萬左右有條件的農民工舉家進入市內外城鎮定居」[16]的目標。從2010年8月15日開始,重慶市統籌城鄉戶籍制度改革在全市範圍內正式施行。重慶此次大手筆推出了兩年300萬、十年1000萬的農民進城計劃。[17]截至2012年9月26日,重慶市農民工戶籍制度改革累計轉戶3455128人、整戶轉移888353戶,新增轉戶人群今後將通過制度性轉移通道逐步轉戶。[18]

從歷史上看,或緊或松的流動政策左右著苦力行業的規模。

第二節 歷史中的「苦力」

山城的地理環境聯結了苦力的過去與現在,移民制度的變遷也宏觀地展現了重慶人力搬運變遷的社會背景,下文將以人力搬運的組織形式為主線系統地梳理重慶人力搬運的歷史。

一、清代和民國時期

人力搬運裝卸最初只是自由的僱傭關係,沒有固定的組織形式。明末清初,重慶城區出現「王爺會」、「土地會」等神會組織,埋石為界,由推選出的首事(神會的頭目)管理一個片區的人力運輸。[19]隨著水運業的發展,貨運增多,碼頭腳夫開始由流動分散逐步轉變為固定集中的碼頭力幫。[20]清代道巴縣檔案記載,乾隆三十六年為了避免「腳夫擁擠倫背,往往失落」,縣令在兩江門碼頭「設立夫頭,將散夫清楚造冊」。[21]各力幫為爭搶業務,腳夫因「出頂」(轉讓輪股)、「補頂」(轉讓輪股加價)的糾紛頻繁發生。清光緒年間,重慶地區出現了九門八碼頭力幫。自力幫逐步代替神會以來,民間行會集資定股形式逐步得到推廣。力幫向官府租下碼頭經營權,以「輪股制」取代「神會制」,控制各個碼頭的搬運裝卸。輪股又稱輪子,依輪次派工;輪股可以繼承、轉讓、出租。無力交納輪股費的,稱「撐班」。「撐班」受雇於輪股老闆。[22]

民國時期,力夫要在碼頭謀生,必須參加由「把頭」控制的幫派。力夫入幫後,在固定的業務點上,由力行幫把寫上姓名的竹牌掛於「輪子房」,輪流參與搬運。[23]力夫們每天的「力錢」(通過支付體力勞動而獲得的報酬),以「五五」或「四六」比例上交「夫頭」(力行幫內的小頭目),夫頭再與「把頭」分賬。[24]力幫內部有地位等級差異,有分工。「夫頭」負責攬活、安排任務、分配收入。力夫的收入受到夫頭剋扣,且不穩定。

將行幫制度[25]與傳統搬運業相聯繫,絕非偶然,人力搬運作為民間傳統行業興起於前工業城市發展過程中,並與特權、霸權相聯繫的行幫發生關係。在碼頭就有「運輸」、「提裝」、「過檔」等因分工不同而形成的行幫。一旦越界,行幫之間就會發生衝突,甚至「血拼」。此外,由於人力搬運行業對合作要求高,「單槍匹馬」的苦力面對大宗貨物是無可奈何的,而且有「組織」的苦力在地位上、歸屬感上都勝過「野力」,因此即使力夫的收入受到「夫頭」剋扣,加入力幫也是更好的生存之計。那些沒有入幫、被稱為「野力」的個體勞動者,其狀況相對而言更為淒慘。

清中後期到民國中期,人力搬運的組織結構以行幫為典型特徵,不過也有與秘密社會的聯繫。位於社會底層的苦力,為了尋求保護,往往主動參與相關秘密社會。當然,由於苦力的社會地位低下,並非什麼秘密社會都能加入。以袍哥組織為例,從事人力搬運的苦力只能加入「三」[26],在地位上不及同為苦力的人力車伕。

1927年後,儘管重慶的一些重要碼頭成立了同業工會等組織,但重慶的運輸市場依然為一些幫口、行會、把頭、夫頭所控制。抗戰爆發後,重慶成為中國政治、經濟、文化的大後方,人口猛增。國民政府軍事委員會運輸統制局、交通部和社會部,以及重慶市政府、工務局、社會局和警察局等機構,對運輸市場進行了管理,重慶衛戍司令部、憲兵團,還針對人力運輸狀況頒布了相應的管理辦法。針對最為紊亂的碼頭強行搬運、任意勒索等現象,1938年重慶市政府社會局曾對運輸行幫進行整頓,改組各力幫,組成「運輸」、「提裝」、「駁船」、「渡船」四大職業工會,並驅逐碼頭野力。[27]1942年,重慶市政府公佈《非常時期重慶市取締野力暫行辦法草案》。[28]1943年,重慶市政府公佈了《重慶市碼頭管理辦法草案》。[29]不過,在白崖口等碼頭,依然存在搬運裝卸的幫會組織—大、小幫和財神會,專司裝卸和搬運。1947年2月6日,重慶市政府又頒布了《碼頭秩序整頓辦法》,主要內容是調整運輸力資[30]、整頓勞動紀律、健全組織等。[31]次年,公佈了《重慶市運輸業接送旅客行李運價》,對高價索資施行管理。[32]同一年,重慶市碼頭工人管理處又公佈《重慶市碼頭工人管理暫行辦法》[33],對碼頭上的提裝、駁船、運輪、渡船、肩挑等行業的工人,進行勞力調配,要求其遵章收費,不得強行搬運貨物行李等,但收效甚微。1949年9月,重慶社會局、警備司令部、工商業公會等組成「碼頭檢查處」,加強了對工人的控制,以針對由於管理辦法不完善,不負責任和營私舞弊等情況時有出現,鬥毆、訴訟案件迭起的狀況。此外,各區對人力搬運也有相應的規範,比如三峽實驗區的《北碚力夫管理規則》[34]以及《本區(北碚)各碼頭挑運夫管理辦法草案》。[35]

當時國民政府相關部門、碼頭工人管理處、運輸業職業公會等都有對人力搬運業的規範和管理,主要表現為兩個特點:一是有一定的組織管理機構和管理行為,比如市政府社會局的下設機構(碼頭工人管理處)和重慶市運輸業職業公會(分設提裝、運轉、渡船三業運輸業職業公共會,按碼頭設上貨支部,如兩江門上貨支部、千廝門上貨支部等),此外相關的還有,重慶市肩輿業職業工會、官鹽抬運業職業工會等;二是政府、特權介入明顯,運輸支部外的野力生存受到各方的壓制。但當時力夫勒索旅客搬運行李力資、野力強運行李、野力與運輸支部工人因業務發生毆鬥的事件仍時有發生。

二、1949年以後

1949年以後,新政府加強了對人力運輸市場的管理。1950年1月,市軍管會首先廢除了跨會輪股、兼業、分成等制度,取締偽工會,成立碼頭臨時管理委員會。1950年4月重慶市搬運公司籌備處成立,下設嘉陵江等五個辦事處,共24個搬運站。市運輸工會下設區工會,區工會下設碼頭工會。原屬幫會組織的裝卸工人多轉入裝卸搬運公司。是月,市政府公佈《重慶市碼頭提裝、搬運暫行規定》,實行「三統一」(即統一承攬、統一調配、統一運價)管理運輸市場。以後中央和四川省對此又作了一些名稱和局部的變更,將「三統一」改為統一計劃、統一調度、統一運價。從1951年至1955年,政府對運價做了六次調整降低。當時,由於國民經濟的恢復和發展,各項建設事業日益擴大,眾多物資急待運輸,總體上運量大,運力小。因此,各地區街道先後組織社會上的閒散勞動力,成立生產自救運輸隊(組),一些工廠也組織了家屬運輸隊,以挑、抬、背、扛的方式,運送生產、生活物資。隨後,這些運輸組發展為專業運輸隊、運輸合作社、運輸站,後來有的成立了運輸公司,進而出現全民、集體、私人爭搶業務的局面。[36]1963年7月25日,重慶市交管局以「渝交群(63)字第10—222號文」發佈《關於加強運輸市場管理、劃分業務範圍的幾項具體規定》,明確劃分業務範圍,其中就搬運裝卸規定如下:國營搬運站,擔負公用碼頭、車站及重要倉庫的搬運裝卸任務;集體運輸合作社,擔負本區域內的短途運輸和街道供應點的物質裝卸。在1982年前,實行的是「限制單干、打擊投機、取締野力」的方針。從1983年起,為搞好經濟,執行「發展個體,支持販運,允許農民進城搞運輸」的政策。[37]管理方式的變化,對人力運輸從業者影響很大。

以白崖口的人力運輸為例,1950年4月重慶市搬運公司下屬嘉陵辦事處(負責從千廝門到白崖口轄區內的化龍橋、中漢土和白崖口三個站的搬運任務)在白崖口設有搬運站及工會。1957年,重慶市運輸公司撤銷,搬運站劃歸區管理。五十年代初期的張家橋、白崖口成立勞動生產組,1954年兩組改為貧民生產組,1960年改為白崖口人民公社運輸站,1962年改為白崖口運輸合作社。1963年,白崖口街道運輸隊成立,1978年該隊併入白崖口運輸合作社。1979年,白崖口運輸合作社更名為白崖口運輸站,1989年更名為重慶沙坪壩第六運輸公司,為集體所有制企業,隸屬於沙坪壩交通局。在運輸業務上,1972年以前為單一的人力運輸,後增加機械化運輸。人力運輸主要分佈在重慶絲紡廠、重慶肥皂廠、木材站等單位和白崖口碼頭上。

1980年代初期和中期,運輸公司一般都購置了板車、平車、汽輪平車和汽車等運輸工具,但工廠、碼頭、火車站的裝卸,仍需要運輸站(公司)分派一些工人(包括這些企業使用的農民)進行挑、抬、背、扛的裝卸和短途零擔運輸。隨著市場經濟的轉型發展,體制內人力搬運裝卸業逐漸萎縮。從1986年市場開放,到2004年《國家行政許可法》實施,成建制的搬運機構逐漸解體,交通局不再審查發證,放棄了對人力搬運市場的行政管理執法。由於對搬運裝卸市場的強制性管理被取消,搬運裝卸市場也就完全開放了,體制內的人力搬運逐漸淡出人們的視野。

從對以上的歷史資料分析來看,1949年後的人力搬運在管理和組織上經歷了較為複雜的演變。不同所有制下存在著異常繁複的搬運機構,它們交錯複雜的分離、合併、取締進程展演了人力搬運業在國家制度、結構性的力量下發生的變遷。從國營企業調控、政府部門審批監管到成建制的人力搬運從運輸市場完全退出,人力運輸業的變遷成為中國計劃經濟轉向市場經濟的一個縮影。

以上以組織形式為主線對重慶人力搬運歷史的梳理,系統地展現了人力搬運作為城市發展過程中的一個重要行業在不同歷史時期的獨特風貌,為重慶「棒棒」的溯源提供了較為清晰的脈絡。然而,這些歷史中的苦力,主要停留在文獻之中,並不能充分展現在現實中「苦力」與「棒棒」的聯繫。

第三節 記憶與現實中「苦力」的交織

記憶的主體存在於當下,銘刻著歷史印跡的記憶作用於現實,同時又無時不受到與之相聯繫的現實的影響。在這一部分,筆者將結合資料與深度訪談來挖掘有關「苦力」的本土記憶,分析記憶與現實中的「苦力」如何交織在一起,尋找人力搬運從「苦力」到「棒棒」的變與未變。

一、生計方式:「下力」

當重慶當地的老人提到「棒棒」時,往往認為「棒棒」不過就是「下力」[38],沒啥特別,在重慶一直都有。儘管各個時期苦力的名稱不同,老人們記不太清楚具體的組織名稱和演變時間,但有一個共同點:他們都會將現在的「棒棒」與民國時期的「苦力」和集體經濟時期的搬運工人聯繫在一起。以下表述可見一斑:

「解放前下力的就相當於現在的『棒棒』軍。」

「我們那時候也是下力的。」

「我們年輕時也在搬運合作社幹過,都下過力。」

顯然,從「苦力」到「棒棒」,不變的基石在於其生計方式,該行業以靠重體力勞動謀生。正如他們所言:「『下力』這一行簡單,不需要本錢,只需要買根棍子和繩子就可以了。」從業者無須一技之長,無須資金投入,只要有一副強壯的身體,有一根竹槓、一條繩子就能找到生活的支點。無論在哪個時期,一根棒棒、一根「索索」就是人力搬運全部的工具。

但在生計方式上,「苦力」與「棒棒」的從業範疇還是有區別的。比如,「以前下力就只下力,最多到館子收拾桌子、洗碗,搞建築的專門搞建築。現在的『棒棒』什麼都干」。雖然都是靠體力謀生,民國時期的苦力從事的業務很單一,而現在「棒棒」的業務範疇非常廣,囊括了車輛進不去或機械不便施展、無須多少技術、沒必要找專業人員完成的體力活,比如,送生活用品、扛大件、搬家、清潔打掃、清理化糞池、除渣等。

有報道人還提到:「民國時期的交通與現在不同,那時候一擔就是幾十里,歌樂山、土坨、北碚,擔幾十里(人力運輸距離),要大半天。有的在家裡住,或者在棧房住,他(主顧)要把錢(住宿費)給你。」在那個交通還非常落後、人力運輸占主體地位的年代,挑運的距離可能很遠,甚至留宿在外,不像現在點對點的人力搬運都是特定區域內的近距離運輸。只有從事非搬運的其他業務(比如除渣、民工荒時到建築工地幹活等),「棒棒」才乘車或隨主顧同車前往重慶市其他區縣幹活。

二、組織形式:「野力」與否

根據文獻資料和重慶檔案館館藏檔案,第二節梳理了苦力的歷史,縱向地呈現了不同時期苦力的組織形式。在經歷長時間的深度訪談後,筆者獲得了大量對比式的描述,從「苦力」到「棒棒」在組織形式上的某些延續性得以浮現。

在白崖口居民區的一個四合院裡,秦建良大爺不時將新中國成立前的碼頭工人與現在的「棒棒」進行比較,從隻言片語中,我們可以比較清楚地瞭解他對間隔六七十年的人與物的關聯性的理解,及其對其差異性的評價。他說「現在『棒棒』這幫人來了,那幫人又來了,沒得幫口(幫派)」。作為在大力幫幹過苦力的老碼頭工人,他認為這有本質的不同,即那時候有行幫,現在沒有行幫。他還補充道:「野力內部,剛到碼頭,有點欺生,熟了,就好了。我們那時候跟『棒棒』現在一樣,活太多了,還是相互喊熟人,喊信任得過的(人),力錢平分。沒搞熟,別人不相信你。熟了,喊的就多些,放心。」「棒棒」間的業務合作方式正是如此,信任與否就是人與人之間熟悉程度的問題,而且關係到業務的多少和收入的多寡。

秦建良總是將「棒棒」與歷史上的人力搬運相聯繫,並清楚闡明了自己對體制內人力搬運與「野」搬運之區別和演變的理解。在他看來,二十世紀三十年代到1949年的行幫碼頭工人就對應於新中國成立後單位統一發工資的搬運工人;無論是新中國成立前還是集體經濟時期,「跟現在一樣到處都有,沒得哪個管理」的「野力」就對應於現在的「棒棒」。但是,他又將「大力幫」與「小力幫」相區別,「大力幫損壞了東西要賠(償),小力幫損壞了跑了就找不到人」。「大力幫」是有組織的,他所言的「小力幫」屬於「野力」,二者的區別正如現在有固定地盤的「棒棒」(不一定登記辦證)與流動攬活的「棒棒」間的區別。他在將「野」(即體制外的人力搬運)與「棒棒」相聯繫的同時,又在「棒棒」內部做出「野力」與否的劃分。這自然引出來一個結論,即「野力」與否的話題始終與重慶人力搬運業相伴,只不過在不同時期其邊界的清晰程度存在差異。

即使在集體經濟時期,與搬運相關的單位較多、所有制關係複雜,有關搬運工的體制變化頻繁,這種區分仍然存在。1950年,重慶市碼頭工會和搬運工會成立,「力夫」成為碼頭工人或搬運工人。與此相對應,「野力」這一稱謂也隨之自然消失。然而,新中國成立後以搬運服務謀生的個體勞動者仍然存在,人們根據他們以一根扁擔和一條繩子為勞動工具的特徵,取名為「扁擔」。當時在「生產自救」政策鼓勵下,許多街道,尤其是沿長江、嘉陵江的街道,組織了以城市貧苦無業居民為主的「街道運輸合作社」,從事以體力搬運貨物為主的業務,其性質介於「工人」與「扁擔」之間。因為相對於制度內的運輸公司搬運工人,他們是「野力」。他們與「扁擔」的區別在於:一、他們多為城市居民,而「扁擔」則基本上為入城農民;二、他們以集體形式承接業務,攬活方式和收入方式類似於體制內的搬運工,而「扁擔」則以個體形式攬活。當時,機械化運輸尚不發達,人力搬運成為運輸的主要形式,國營單位業務為街道運輸合作社包攬,零星貨物則由「扁擔」承接。據當地市民回憶,當時街道運輸合作社和「扁擔」們的業務都十分紅火。進入二十世紀五十年代後期,由於戶籍制度的限制,「扁擔」被迫返鄉;到了「文革」時期,這種「野力」幾乎近於絕跡。

報道人中有位老人以前在生產組幹過,她描述了當時體制內外人力搬運的界限。她說:

我在生產組幹過。那時,生產組收管理費,自己做得多,收入就高。憑票到白崖口生產組領錢。搬運公司和自救組有矛盾,搬運公司拿不到業務,就要罵。搬運公司屬於國營合作企業,管理費扣得多。生產組是街道組織的,管理費扣得要低些。我們接到活就做,沒得就不做。那時候,散的(野力)接不到活。如果受了傷,生產組出面可以找甲方賠一點。挑運組,然後是生產組,後成了生產自救,名堂(名稱)多得很!有很多組,抬的人不能擔,擔的人不能抬,分工很清楚。就像現在白崖口「棒棒」不准新街的過來,否則像要打架一樣,新街的(「棒棒」)只隔一條馬路都不敢過來。[39]

在五十年代初期,生產組、合作社之類的自救組織由閒置勞動力組織形成,相對於運輸公司,自救組織是體制外的;而相對於純粹的「散兵游勇」,他們又有組織性。二十世紀七十年代後期,街道合作社也併入了運輸公司,成為體制內的一部分。計劃經濟時代,各搬運利益主體的地盤劃分和內部分工與今日「棒棒」的行規如出一轍,比如當年白崖口與新街以一街之隔劃分業務範圍與他們所理解現在「棒棒」的地盤劃分方式完全一致。

總而言之,無論是民國時期的幫派內外的「血拼」,還是五十年代「扁擔」所受到的排擠,還是現在「棒棒」有關地盤的潛規則,都說明人力搬運行業始終存在一個「合法性」標準的問題。「苦力」及其相關群體對「野」與否的判斷受制於社會體制、話語權。有的「非法」主體在適時可能轉換為「合法」主體。同為個體體力勞動者,隨著國家戶籍制度的變遷,五六十年代的「扁擔」經過了幾十年,到現在又在一定程度上取得了合法性。

在現代工業城市中,很多傳統行業都消失殆盡,在行業基礎上形成的特定群體的社會結合方式—行幫也已成為歷史。而事實上,重慶市民還習慣用「幫」來描述「棒棒」內部的次級群體,如蔬菜幫、水果幫、電器幫、摩幫等,不自覺地將「棒棒」社會內部結構和組織關係與行幫組織模式相聯繫。筆者在研究中發現「幫」的說法並不準確,但在一定程度上投射了重慶「棒棒」內部地盤劃分的現狀。

三、社會地位:「下賤」

本土記憶中有關「苦力」的記憶總是圍繞「苦力」重體力勞動的特徵而展開,其中與該生計方式密切相關的社會地位成為對重慶當地人力搬運的集體記憶中濃墨重彩的內容。

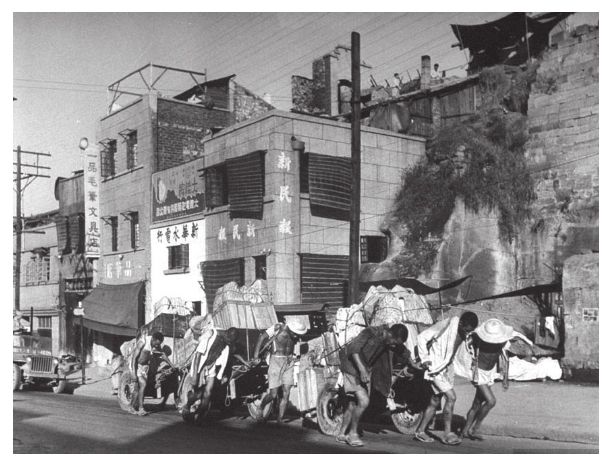

重慶的老照片中有相當多黃包車伕、轎夫、水夫、挑夫和抬滑竿者的影像。這些自清末到民國時期的底層民眾生存的圖景彷彿是那個時代典型的寫照。這不僅勾起了習慣於「憶苦思甜」的人們對苦難的記憶,而且以新的話語復活了人們關於重慶「下力的」的印象。在社會記憶中,「下力的」是充滿了艱辛和苦難的行業。

民國時期苦力的生活狀況和收入情況可從下面的描述中瞭解:「那時候早上很早就要去守輪子(排隊),怕丟了生意。等到輪子,干了活,才買幾角米,提回來。吃了中午,又去找黑了一頓(晚飯錢)。都是找一頓的錢,吃一頓的錢。而且只有買麥麩子(比包谷、米便宜),最好的時候買點包谷面。」[40]

照片1-3 運送煤炭的苦力[41] 照片1-4 苦力拉車[42]

照片1-3 運送煤炭的苦力[41] 照片1-4 苦力拉車[42]

照片1-5 苦力們將貨物搬上船[43] 照片1-6 肩挑重物的工人們[44]

照片1-5 苦力們將貨物搬上船[43] 照片1-6 肩挑重物的工人們[44] 當時的人力車伕對此有比較:「我當時拉黃包車,是租(車行的車),夠喝稀飯。板板錢(租車錢)一個月交一次。拉到了錢才能買米回去,一天拉的錢買一升米回去,生意好最多買兩升,剩下的錢給她(他愛人)買菜。不過,我們比下力的好得多,那些(下力的)是公一天母一天的(收入無保障、不穩定)。」[45]

1949年以後,中國雖然不斷提倡消除「三大差別」,試圖消除貧富差距、消除體力勞動和腦力勞動間的差別,而在這一氛圍下,人們對體力勞動也有過短暫的精神崇拜和追求,但這一情況持續的時間並不長。在改革開放後,隨著意識形態的淡化,人們不再談論「勞動光榮」,也不再崇尚「越窮越光榮」,「下力的」這一稱呼又重新回到傳統的價值判斷中,不過它現在既是「吃苦耐勞」精神的具象,更是「苦難」甚至「下賤」的符號。

人力搬運從業者社會地位的變遷,正如一位曾經的「苦力」所言:「下力的人都是最窮的人。下力的人都是最下賤的人,都是別人看不起的人。新中國成立前我們就是下力的,最低等。新中國成立後我們就是工人階級,就是領導階級,地位很高。改革開放後,下力的人又沒有地位了。」經濟地位與職業類別是判斷人的社會地位高低的重要指標。其中,對苦力而言,身體勞動的謀生方式是決定性的標誌。

隨著交通的發展,在其他城市類似「棒棒」的自發人力搬運作為一個群體已經消失,但重慶的人力搬運不僅沒有隨著制度的變遷徹底消失,而且在不同時期以不同的方式、組織延續下來。不過,由於人力搬運相對於現代運輸業的「落後性」,在社會地位方面,至少在人們的記憶和觀念之中,「下力的」與「棒棒」的聯繫還難以剪斷,即使人力搬運以「棒棒」的形式再現於現代都市,都難免會被賦予與「苦力」類似的社會地位。

第四節 定位重慶「棒棒」

歷史地看,「棒棒」行業不過是城市人力搬運的現代版本,重慶本地人,特別是六七十歲以上的老人往往習慣用「下力棒槌」[46]、「腳力」、「野力」、「力夫」、「腳夫」、「挑夫」和「扁擔」來指稱「棒棒」。由此可見,重慶「棒棒」與近代城市發展過程中滋生的「苦力」行業有著一脈相承的聯繫。研究發現當地市民不自覺地將「棒棒」與記憶中的傳統人力搬運業進行比較,特別是二者間相似的社會地位使得「棒棒」與苦力的關聯性進一步得到了確證。顯然,「棒棒」是有著歷史延續感的行業,且位於都市底層。

儘管「棒棒」作為以人力搬運為主的行業,與中國城市發展過程中的城市苦力、搬運工人在生計方式上有著跨越時間的關聯,這導致人們將「棒棒」與歷史上的相關行業群體聯繫起來。但是,「棒棒兒」[47]自二十世紀八十年代以來,才被用於指稱在重慶扛著一根竹棒(俗稱「硬頭黃」的楠竹)、靠體力勞動支出、以從事人力搬運為主的零散搬運工。由「棒棒」這一具有目前意義的詞彙出現的時間來看,今天在重慶隨處可見的「棒棒」,正是在供需、價格完全由市場調節的背景下,自二十世紀八十年代逐步形成的處於低端勞動力市場、以搬運服務為主、具有區域特徵的一種農民流動務工形式。

而且,一個基本的事實是:重慶「棒棒」的主體是農民工,到都市之前,他們生活在以農耕文明為主的鄉土社會,以前沒有在都市生活的經驗,訪談中也沒人提到曾有過到重慶靠體力謀生的父輩。顯然,墨守代際延續行為必要條件的「底邊社會」和「底邊階級」[48]概念並不現實。因此,需要指出,「棒棒」是「苦力」行業的延續,處於都市社會底層,但不同於人類學研究中的傳統底層社會。這個行業本身因為農民的注入出現了新的特徵。特別是隨著社會制度、土地制度的變遷,社會發展過程中城市的現代化程度的攀升,城鄉差異的廣度和深度都在發生變化。因此,當代以農民工構成為主的人力搬運行業中的從業人員,面對著更為突出的都市適應、都市融入的問題。「棒棒」群體不僅延續了某些傳統底層的內涵,而且這種「底層性」在城鄉二元的結構性對立中進一步加劇。

重慶「棒棒」數量龐大、流動性強,目前還未出現來自官方的人口學數據。[49]根據重慶市勞動和社會保障局2008年在渝中區、江北區、沙坪壩區、南岸區對240名「棒棒」採用「街頭攔截」方式抽樣調查顯示:男女性別比例分別為95.8%、4.2%;已婚、未婚、離異分別占85%、9.6%和5.4%;抽樣最大年齡81歲,平均年齡45歲,其中40—55歲占64.2%;小學及以下文化程度占54.2%。他們主要來自重慶各郊區縣(如合川、墊江、豐都、江津等)及其毗鄰的四川廣安(鄰水、岳池)、遂寧、資陽等地。[50]

白崖口黃桷坪街口40名「棒棒」(包括已改行還在田野點間斷性從業的「棒棒」)的戶籍或在重慶,或在四川,分別占總人數82.5%、17.5%,僅有1例為當地下崗職工,農村戶口占總人數97.5%,且全為男性,已婚、未婚、鰥居者比例為95%、2.5%、2.5%;最高學歷為高中,只有1人,占2.5%,小學及以下者近三分之二;最小年齡29歲,最大年齡61歲,平均年齡44.8歲,40—55歲約占61%。兩江門旅遊碼頭、兩江門批發市場、盤溪農產品批發市場、沙坪壩都市花園小區等重要田野點調查所得數據、主城隨機訪談所得數據,以及隨機調查所得材料,都顯示重慶「棒棒」平均年齡較大,中年、老年者偏多。將重慶勞動和社會保障局數據和白崖口黃桷坪「棒棒」年齡組數據與2008年全國農村外出勞動力抽樣調查的同齡段比較[51],重慶「棒棒」30週歲以下比例顯著低於全國,51週歲以上比例明顯高於全國。

圖1-1 重慶「棒棒」來源圖

可見,「棒棒」在農民工中,其在年齡、性別、文化程度、來源等方面都具有特殊性。與其他農民工相比,其特點是壯年多,文化低者多,男性已婚農民佔絕大多數,且多是近距離流動。「棒棒」群體的人口特徵表明,「棒棒」較之其他農民工群體與鄉土的聯繫更為緊密。他們生於鄉土、長於鄉土、成家在鄉土,有過務農經歷,在農村有住房,返鄉頻率高。「棒棒」群體的流動策略和都市適應的特殊性都與此相關。比如,不同於現代工廠制度對人的規訓,「棒棒」相對的自主性使得他們在入城初期往返於城鄉之間成為可能。這些特徵說明,儘管「棒棒」行業具有某些傳統苦力行業的特點,受到歷史上城市底層社會的社會地位和從業規範的建構,但同時「棒棒」從業者自身裹挾著中國鄉土的特徵。這兩種傳統的合力成就了當下的重慶「棒棒」。

小結

關注勞動力市場與勞動力關係的研究者,多從制度和經濟的角度來研究特定勞動力群體的生存環境,這對於推進次級勞動力市場的現狀和農民工未來走向的研究無疑是有意義的。[52]也有研究從微觀層面來考察制度性背景中的心理變遷對勞動力流動的影響[53],從社會文化的角度來說,僅僅強調(或者說籠統地強調)經濟和制度的背景以及對心理的影響並不夠,若要真正揭示特定群體或特定行業的生存環境,還應該從更廣闊的範圍內研究它們的社會文化。這便要求我們不僅僅研究次級勞動市場或行業的現狀,還要我們對與此相關的歷史記憶、區域社會文化等予以關注。

「棒棒」以從事人力搬運為主,是傳統苦力行業的延續。然而,由於社會制度、土地制度的變遷,不同歷史階段中城鄉的結構存在差異,加之隨著社會的發展,不同時期城市的現代化程度也存在差異,城鄉差異的廣度和深度在發生變化。因此,當代由農民工為主的人力搬運行業中的從業人員,面對著更為突出的都市適應、都市融入的問題。這個行業本身也因為農民的注入出現了新的特徵,並在傳統和現實的張力下,生成了今天的「棒棒」社會。

本研究通過結合歷史的追溯和現實考證的研究,觸及文化和社會的延續性這一宏大的命題,試圖一方面通過一個地域性的群體,看到中國城市化過程中的一個傳統行業文化的延續,以及相關的社會記憶如何投射到一個更大範圍的社會觀念之中,另一方面,該行業的人員構成特點表明該行業不具備傳統底層社會代際延續和血緣延續的特徵,但它作為一種行業或生計方式卻具有延續性。正是由於「棒棒」的從業人員是農民工的一部分,因此對他們的研究不僅要關注都市,而且要關注鄉村,關注他們在鄉土社會所形成的固有的鄉土社會特質,並討論鄉土性在「棒棒」社會中發揮了怎樣的作用,對「棒棒」的都市生活帶來怎樣的影響。這些都是關乎「棒棒」社會特質的重大問題。

[1]郭沫若,《重慶值得留戀》,何乃生主編,《郭沫若美文:熱烈人生》,廣州:花城出版社,1992,第96頁。

[2]臧勵和等編,《中國古今地名大辭典》,上海:商務印書館,1929,第150頁。

[3]臧勵和等編,《中國古今地名大辭典》,上海:商務印書館,1929,第150頁。

[4]白崖口為化名。該街區位於重慶市沙坪壩區境內,嘉陵江畔,是本項研究的重要田野點之一。

[5]重慶大學城市規劃與設計院:《重慶白崖口歷史街區保護規劃設計說明書》,未刊稿,2000,第1—2頁。

[6]因重慶以山為城,重慶人因地勢高低上下建房。入室大門可能在樓頂、樓腰或樓底。舊房多以磚頭為柱,「夾壁」(材料為竹子與黏土)為牆。

[7]徐悲鴻《巴人汲水》國畫上題詩,作於1939年。此外,張恨水也借用《戰國策·齊策四》的「安步當車(馬車)」創造「安步勝車」來形容山城的交通。參見曾智中、尤德彥編,《張恨水說重慶》,成都:四川出版集團,2007,第6頁。

[8]地理環境決定論雖然有局限性,但地理環境對社會文化的影響不容忽視。相關研究參見〔法〕孟德斯鳩,《論法的精神》,閆文博譯,天津:天津人民出版社,2009年版。

[9]周勇主編,《重慶通史》,重慶:重慶出版社,2002,第236頁。

[10]周勇主編,《重慶通史》,重慶:重慶出版社,2002,第239頁。

[11]周勇、劉景修編,《近代重慶經濟與社會發展:1876—1949》,成都:四川大學出版社,1987,第210頁。

[12]張瑾,《發現生活:二十世紀二三十年代重慶城市社會變遷》;李孝悌編,《中國的城市生活》,北京:新星出版社,2006,第321—322頁。

[13]野力,是指沒有固定攬活區域或從業範圍的苦力。不同時期,其涵蓋範疇有所不同。二十世紀四十年代的野力,主要指沒有加入力幫或工會的苦力。

[14]《重慶地方簡史》,來源:華龍網http://hscq.cqnews.net。

[15]有關中國戶籍制度變革的歷史軌跡的綜述可參見許玉明,《中國二元戶籍制度下不公平分配現實的批判與改革》,《重慶工商大學學報》,2007年第6期,第22—27頁。

[16]2007年11月15日,重慶市委三屆二次全委會通過的《重慶市統籌城鄉綜合配套改革試驗的意見》。

[17]《重慶市人民政府關於統籌城鄉戶籍制度改革的意見》(渝府發〔2010〕78號)2010年7月26日印發,來源:市政府法規查詢系統http://www.cq.gov.cn/gw/FaguiQuery/GwShow.aspx?id=233045。

[18]《重慶農民工戶籍制度改革累計轉戶345萬》,來源:華龍網http://cq.cqnews.net/sz/2012-09/28/content_20081354.htm。

[19]重慶渝中區人民政府地方志編纂委員會,《重慶市市中區志》,重慶:重慶出版社,1997,第278頁。

[20]重慶市江北區地方志編纂委員會,《重慶市江北區志》,成都:巴蜀書社,1993,第530頁。

[21]四川大學歷史系、四川省檔案館主編,《清代乾隆道巴縣檔案選編》(下冊),成都:四川大學出版社,1996,第1頁。

[22]重慶渝中區人民政府地方志編纂委員會,《重慶市市中區志》,重慶:重慶出版社,1997,第278頁。

[23]重慶市地方志編纂委員會,《重慶市志》(第二卷),重慶:西南師範大學出版社,2004,第176頁。

[24]鄧曉,《老重慶的城門與碼頭文化》,《重慶師範大學學報》,2005年第1期,第61—67頁。

[25]更多重慶行幫研究參見譚紅,《試論清代前期重慶地區的行幫組織》,《西南民族學院學報》(哲學社會科學版)2001年5期,第144—149頁;王巧萍、黃詩玫,《漫談重慶碼頭文化的標本—行幫》,《重慶社會科學》,2006年第1期,第123—125頁。

[26]袍哥,仁義禮智信,五個字。這五個字就叫五個幫派。禮也是幫派,但比起前兩個,算第三,下力的一般參加三(禮)。

[27]組建「運輸」、「提裝」、「駁船」、「渡船」四大職業工會,重慶檔案館0061*15*3033。

[28]《非常時期重慶市取締野力暫行辦法草案》,重慶檔案館0053*2*728。

[29]《重慶市碼頭管理辦法草案》,重慶檔案館0060*15*163。

[30]力資專指體力勞動的報酬。「力資」普遍見於民國苦力調查和檔案文獻之中。

[31]《碼頭秩序整頓辦法》,重慶檔案館0053*2*878。

[32]《重慶市運輸業接送旅客行李運價》,重慶檔案館0061*15*4225。

[33]《重慶市碼頭工人管理暫行辦法》,重慶檔案館0053*20*433。

[34]《北碚力夫管理規則》,重慶檔案館0081*3*402。

[35]《本區(北碚)各碼頭挑運夫管理辦法草案》,重慶檔案館0081*4*3025。

[36]參見重慶檔案館1064*02*0172《關於市內野力情況的調查報告》,其中包括《關於白崖口居民生產組的調查報告》(1953年9月28日);1174*1*176野力胡生林打死搬運工人楊保宣事件的初步報告(1951年4月22日);1064*1*23《關於重慶市搬運公司運價、工資與居民生產組、野力問題的調查報告》(1953年11月3日)、《關於兩江門生產組野力等與搬運工多次糾紛事件的報告》(1954年)和《重慶市運輸公司統一承攬業務和僱用生產組辦法(草案)》(1953年3月15日)。

[37]《重慶市沙坪壩區交通志》編纂委員會,《重慶市沙坪壩區交通志》,重慶:重慶大學出版社,1993,第189頁。

[38]「下力」在重慶話中指從事重體力勞動。

[39]報道人:李某,女,1955年出生,秦建良鄰居;報道場景:2008年9月6日上午白崖口秦建良家院子。

[40]報道人:劉開貴;報道場景:2008年9月18日上午白崖口茶館。

[41]1941年2月於重慶,攝影師Jack Wilkes。來源http://cq.cqnews.net,華龍網。

[42]1941年2月於重慶,攝影師Jack Wilkes。來源http://cq.cqnews.net,華龍網,1945年12月於重慶。

[43]1941年2月於重慶,攝影師Jack Wilkes。來源http://cq.cqnews.net,華龍網。

[44]1941年2月於重慶,攝影師Jack Wilkes。來源http://cq.cqnews.net,華龍網,1941年於重慶,攝影師Carl Mydans。

[45]報道人:龔開明,男,1925年出生;報道場景:2009年2月24日上午重慶沙坪壩石碾盤龔開明家。

[46]「下力棒槌」是對苦力的賤稱。

[47]「棒棒兒」是重慶方言,屬於重慶方言中名詞或名詞性詞素重疊兒化後出現的語言現象。非重疊的雙音形式「棒子」表示一般事物「棍子」,重疊形式「棒棒兒」表示小稱。

[48]喬健,《緒論:底邊階級、底邊社會與閥界社會》,載喬健編,《底邊階級與邊緣社會—傳統與現代》,台北:立緒文化,2007,第15頁。

[49]田野調查期間,有相關部門政府官員估計,重慶主城「棒棒」總人數超過三十萬。

[50]重慶市勞動和社會保障局、重慶市統計局、國家統計局重慶調查總隊,《重慶「棒棒軍」就業與生活狀況調查報告》,2008年5月。

[51]國務院第二次全國農業普查領導小組辦公室、中華人民共和國國家統計局,《第二次全國農業普查主要數據公報(第五號)》,2008年2月27日。

[52]參見李德、艾鶴,《我國城市農民工流動的制度性分析》,《安徽農業科學》,2006年第3期,第588—589頁。

[53]參見李強,《影響中國城鄉流動人口的推力與拉力因素分析》,《中國社會科學》,2003年第1期,第125—136頁。