如果世界上一半的人類受歧視,我們的目標就不可能實現。研究一再顯示,要想促進國家進步與發展,沒有任何工具比賦權女性來得有效。

——聯合國前秘書長安南(Kofi Atta Annan),2006年

扎伊爾瑪·穆罕默德每晚以淚洗面。她飽受窮困折磨,而她那個欠了一屁股債的丈夫沒有工作,就業條件也不是特別好。他整天一肚子怨氣,只好每天晚上痛打扎伊爾瑪來宣洩一番。他們住在巴基斯坦拉合爾的郊外,屋子已經搖搖欲墜,但是他們沒有錢維修。因為家裡吃了上頓沒下頓,扎伊爾瑪不得不把年紀幼小的女兒送到一個阿姨家寄養。

“我小姑笑話我,說‘你連自己的孩子都餵不飽,’”扎伊爾瑪回憶道,“我丈夫把我打得體無完膚,他弟弟也對我動粗,那段日子真是生不如死。”

有時候扎伊爾瑪會搭一小時的公交車到拉合爾的市場,想賣點東西好買些吃的,但這只會引來鄰居的鄙視,認為她獨自出門是不守婦道。扎伊爾瑪的丈夫總共欠了人家3000多美元,這筆債似乎會拖垮他們家好幾代。後來扎伊爾瑪生了第二胎——又是女孩,她婆婆(名叫夏莉法的老太婆)因此挑撥離間,使得夫妻之間的緊張關係更加惡化。

“她生不出兒子啦,”夏莉法在扎伊爾瑪面前跟兒子說,“你該再娶個二太太。”扎伊爾瑪聽了如遭晴天霹靂,哭著逃出了家。再娶一個妻子,很可能會讓全家的財務陷入深淵,使得餵養和教育子女的錢更為短缺。此外,扎伊爾瑪還會被打入冷宮,像只破襪子般被丟在一旁。接下來好幾天,扎伊爾瑪像孤魂一般迷茫地四處遊走,眼睛哭得紅腫,一點芝麻小事都會讓她歇斯底里,崩潰成淚人兒。她覺得整個人生正在消逝。

就在這時,扎伊爾瑪接觸到隸屬巴基斯坦小額信貸組織“奇跡基金會”(Kashf Foundation)的女性支持團。她借了65美元,買了珠子和布塊,編織成美麗的刺繡,拿到拉合爾的市場賣。她用賺得的錢購買了更多的珠子和布塊,這樣沒多久就把刺繡生意做了起來,並且收入穩定——她成了家裡唯一收入穩定的人。扎伊爾瑪把長女從阿姨家接了回來,也開始償還丈夫的債務。有時候刺繡供不應求,扎伊爾瑪一個人忙不過來,她就付錢請鄰居替她工作。最後,她雇了30戶,而且也沒讓丈夫閒著——“現在由我發號施令。”說這句話時,她眼睛閃爍著光芒。扎伊爾瑪成為鄰里的商業女強人,她償還了丈夫的所有債務,讓兩個女兒上了學,翻修了房屋,給家裡接了自來水,後來還買了一台電視。

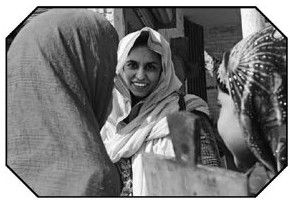

扎伊爾瑪在她位於巴基斯坦拉合爾附近重新裝修的家門前。

(拍攝:尼可拉斯)

“現在大家都來向我借錢了,以前這些人總是在我背後說閒話,”扎伊爾瑪心滿意足地說,“那些以前常議論我的人,他們的孩子現在都來我家看電視。”

扎伊爾瑪臉頰圓潤,頭髮烏黑濃密,紅白格子的頭巾下露出一點髮絲。現在她體態更豐盈了,鼻子上鑲著一隻金鼻環,手上戴著幾個戒指,兩個手腕也戴著好幾副手鐲。她穿著體面,自信地帶著我們參觀她的家和工作場地,同時得意地炫耀家裡的電視機和新裝的水管線。在我們面前,她甚至不用假意裝出聽命於丈夫的樣子。他大多時間游手好閒,偶爾幫忙做點事,但總是要等妻子吩咐。現在他對女性更佩服了。扎伊爾瑪生了第三胎,也是女孩,但這再也不是問題了。“女孩跟男孩一樣優秀,”他解釋。

“現在我們夫妻感情不錯,”扎伊爾瑪說,“我們不吵架,他待我也不錯。”那麼再娶一個太太生兒子的事情呢?聽到我們問這個問題,扎伊爾瑪不禁咯咯笑出聲來,說:“現在完全沒有人提了。”當我們問婆婆夏莉法是不是還要兒子娶小老婆給她生個孫子時,她看起來相當震驚。“不用不用,”她說,“扎伊爾瑪為這個家帶來太多了,她是模範媳婦,讓我們家有屋頂可以遮風避雨,有食物可吃。”

現在,丈夫已經不怎麼打扎伊爾瑪了。夏莉法甚至默許了這點。“女人應自知分寸,如果有失分寸,丈夫就該打她,”夏莉法說,“但如果女人賺的錢比丈夫還多,他就很難管得著她。”

扎伊爾瑪改變了自己的境遇,也轉變了孩子們的教育狀況。她打算讓三個女兒念完高中,或許還會送她們去念大學。她聘請家教幫她們補習。長女賈娃莉雅是班上第一名,我們問她長大後想幹什麼,以為她可能想當個醫生或律師什麼的。賈娃莉雅歪了歪頭,“我想做刺繡”,她說。

在橫掃發展中國家的這場小額信貸革命裡,扎伊爾瑪是非常成功的參與者案例。在一個又一個地方,市場和小額貸款已經成為助人自力更生的有力的動力系統。小額金融比任何法律都能夠有效提升女性的地位,保護她們免遭侵犯和虐待。由此可見,有時候“資本主義”可以做到慈善做不到的事。

奇跡基金會是典型的小額金融機構。它幾乎只貸款給女性,25人一組,彼此互相擔保,每兩周聚會一次,商量還貸,同時討論一項社會議題,包括家庭計劃、女孩教育,或是用來懲罰強暴者的刑事法(Hudood)。聚會輪流在這些婦女家中舉辦。她們營造出一個“女性空間”,在那裡,她們能夠無拘無束地討論自己關心的事情。

在以前,沒有丈夫許可,許多巴基斯坦婦女是不准邁出家門的。但是現在丈夫們可以容忍妻子違反規範了,因為他們嘗到了甜頭。婦女們走出家門,然後帶著現金和投資想法回到家中,漸漸地,一家人的生活都得到了改善。她們往往從小規模做起,把第一筆貸款完全還清之後就再次借款,而且金額可以更大。這樣的模式讓她們能夠持續參加聚會及交換意見,也使她們養成了理財和按時還債的習慣。

“現在婦女會賺錢了,這讓丈夫更尊重她們,”佐拉女士說,她是扎伊爾瑪的鄰居,利用奇跡基金會的貸款來養牛。“如果我先生打我,我會叫他住手,否則明年我就不去貸款了。他聽了就會一聲不吭地停下來。”

奇跡基金會是蘿夏內·扎法爾(Roshenae Zafar)的點子,這名巴基斯坦女性似乎比較像個銀行業者而非救援工作者。蘿夏內家境富裕,父母都是知識分子,很少用傳統去約束她。她就讀於美國賓州大學沃頓商學院,後來在耶魯大學獲得發展經濟學的碩士學位。蘿夏內在巴基斯坦和沃頓商學院的許多朋友都想賺大錢,她卻一心想拯救世界,於是加入了世界銀行。

“我不想為有錢人創造財富,”蘿夏內說,“我去了世界銀行,以為這樣就能改變世界,但在那裡做事就像在逆風呼喊。比如我們到村子裡,號召人們多注意衛生,他們的反應竟是,‘你們以為我們是笨蛋嗎?要是我們有錢,當然會注意衛生。’我開始反思我們哪裡做錯了——我們的方案有大量資金配套,但是那些錢從來沒有下達到村莊。”

後來有一次蘿夏內參加晚宴時,剛好坐在穆罕默德·尤努斯旁邊。這是位熱情洋溢的孟加拉國教授,多年之後他因為率先倡導小額金融而獲得2006年的諾貝爾和平獎。當時尤努斯名氣並不大,但因為創立了給貧窮婦女提供貸款的鄉村銀行而吸引了經濟圈人士的興趣。蘿夏內聽說過尤努斯的成功故事,晚宴時不斷向他討教,他也興致勃勃地談論他在鄉村銀行的工作。這種切合實際的民間努力正是她渴望參與的,她決定放手一搏:她向世界銀行辭職,寫信給尤努斯,表示她想成為小額金融業者。尤努斯立刻送了她一張到孟加拉國的機票。她在當地待了十周,學習鄉村銀行的運作方式,然後回到拉合爾市成立了那個幫過扎伊爾瑪的奇跡基金會。

一開始奇跡基金會似乎真的需要奇跡才有辦法運作。巴基斯坦人告訴蘿夏內,在巴基斯坦這種保守的國家,小額金融是不可能行得通的,因為婦女從來都不被允許借別人的錢。1996年夏天,她開始在貧窮家庭間搜尋客戶,卻發現婦女不願意借錢,這讓她大為震驚。“我們挨家挨戶地拜訪,想要說服婦女和我們建立信貸關係,”她回憶道。最後,蘿夏內找到15名願意借錢的女子,並給了她們每人4000盧比(49美元)。

蘿夏內·扎法爾——奇跡基金會的創始人。

(拍攝:尼可拉斯)

蘿夏內重用一名朝氣蓬勃的巴基斯坦女子薩達妃·阿比德(Sadaffe Abid),她曾在霍山學院(Mount Holyoke College)攻讀經濟學。蘿夏內和薩達妃是一對令人驚艷的姐妹花:受過良好教育、人脈廣、穿著體面、容貌美麗。她們穿梭於貧窮村莊,在一般巴基斯坦人眼裡簡直就是電影明星,完全不像是一般人認為的銀行業者。然而,即使她們能力突出,卻還是碰了一鼻子灰,因為她們對於貧窮這個問題還缺乏詳盡的認識。

“我們只有100個客戶,其中30人欠債未還,”薩達妃回憶道。看重實務經驗的蘿夏內不斷修正事業模式,並派薩達妃到一座貧窮村莊裡擔任分部經理,然而事實證明,即便是這麼做都很困難。“沒有人願意租地方給我們,因為我們是非政府組織,而且職員全部是女性,”薩達妃說。此外,許多巴基斯坦人認為,有節操的未婚女子是不會離開父母家獨自生活的,因此奇跡基金會的女性職員總是惹來白眼和皺眉。後來,蘿夏內只得跟現實妥協,僱用男性擔任分部經理——因為,要找到願意前往貧窮村莊工作的婦女非常困難。

頭幾年,蘿夏內和薩達妃一直在調整商業模式。為解決欠債不還這個大問題,她們每天都追蹤貸款的償還進度,放貸員也會進行客戶信用貸款資格的基本調查:比如,她跟當地的雜貨店買東西時是否賒賬?她是否按時支付水電費?除了這些基本調查,這種模式主要還是靠貸給小規模的婦女團體來運行。一團有25名婦女,要是有任何一人倒賬,她們全都要負責。也就是說,婦女們會自己篩選過濾合作夥伴,以免被拖後腿。

最後,奇跡基金會終於建立了一套體制,使得貸款幾乎是100%償還——如果借方不還,團體的其他成員也會幫著支付。這時奇跡基金會開始快速擴張,從2000年起,每年都增長一倍以上。

奇跡基金會還推出了人壽保險、健康保險及居家改善貸款。蘿夏內希望,首先丈夫把房屋的法律所有權轉移給妻子,然後再撥放居家改善貸款,但是在巴基斯坦,做成這件事需要855個步驟,花五年時間。基金會只能選擇讓丈夫簽署文件,並讓他們發誓永遠不會把妻子逐出家門,就算離婚之後也不行。

蘿夏內被選為早期的“阿育王夥伴”,與比爾·德雷頓攜手合作,這讓她有機會接觸到來自全世界的社會企業家。到了2009年,奇跡基金會擁有1000名職員和30萬名客戶,並有望在2010年把客戶發展到100萬名。蘿夏內培養了一組訓練有素的女性經理人,她們制訂訓練計劃,開設課程,讓職員養成“高效率人士的七個習慣”。

奇跡基金會也設立銀行,這樣一來他們就不只是提供貸款,也接受存款。人們通常以為小額金融處理的是貸款,但儲蓄也許更為重要。不是所有的窮人都需要貸款,但是所有窮人都應該有機會使用儲蓄賬戶。如果家庭積蓄是存放在婦女的名下,由婦女掌管,這會讓她們在家庭決議中更有話語權。

該基金會內部的一項評估作了如下結論:在第三次借款之前,有34%的借方,其經濟水平已經提升至巴基斯坦的貧困線以上了。一項民調發現,加入了借款計劃後,54%的婦女表示丈夫對她們更加尊重,四成的婦女表示她們與丈夫對於金錢的爭執變少。至於這個商業模式的可持續性如何,蘿夏內簡潔地說:“我們的報酬率是7.5%。”

小額金融雖然在亞洲地區特別成功,卻依然不是完美的解決之道。據研究,女性的微型事業比男性的成長得慢,因為女性同時要處理家務和照顧孩子——這些限制也讓女性經營的事業難以朝更大規模發展。

此外,小額金融在非洲的效果遠不如在亞洲,可能是因為這在非洲算是新概念,模式還沒有調整好;或是因為在非洲,人口多分佈在鄉村,比較分散;或是因為非洲的經濟大環境增長得較為緩慢,因此投資機會比較少。健康不佳、艾滋病、瘧疾及分娩導致的意外死亡,也會造成貸款拖欠從而逐漸破壞既定模式。此外,所謂的“小額”指的是貸款額度,並不是利率。申請小額貸款其實費用高昂,借方往往必須支付20%或30%的年利率——跟當地商業貸款比起來算是廉價,但是對美國人或歐洲人來說這個利率卻高得嚇人。如果借方的投資項目有利可圖,這樣的利率還可以接受,但如果投資不當,借方就會債台高築,情況比不借時還慘——據說參與奇跡基金會方案的婦女就曾經碰到這種事情。

“小額金融不是萬靈丹,”蘿夏內說,“你需要健康,你需要教育。要是我能當一天的總理,就會把所有資源投入教育。”

不是每個人都可以像蘿夏內和薩達妃一樣橫下心來,放棄國際金融領域的大好前途,然後跑到貧窮地區成立像奇跡基金會這樣的機構。但絕對人人都可以加入她們的行列,借出小額貸款給扎伊爾瑪這樣的貧窮婦女。有意者可上www.kiva.org網站看看。Kiva是一對年輕美國夫婦馬特(Matt)和傑西卡·弗蘭納裡(Jessica Flannery)的構想,他們是科技達人,去過烏干達,在那裡見識了小額金融的效力。他們清楚,要是對借方能有瞭解,美國人就會願意放貸,於是就想:為什麼不通過網絡來幫雙方直接牽線呢?於是他們成立了Kiva。如果你去Kiva網站,就會看到世界各地想通過借款來經營小本生意的需求者。這些借貸者的信譽會先由當地的小額金融組織審查。

捐助者用信用卡把錢捐到Kiva的賬戶,然後瀏覽網站上的借方信息,斟酌把這筆錢借給誰。放貸額度最少是25美元。他們夫婦自己也在Kiva上放貸,借款人包括:薩摩亞一名賣煎餅的婦女,厄瓜多爾一名把部分居家改裝成餐廳的單親媽媽,以及巴拉圭一名製造傢俱的女性。

小額貸款的對象幾乎都是女性,原因之一在於貧窮的最大受害者往往是女性。死亡數據顯示,在饑荒和乾旱時期,喪命的大多是女孩而非男孩。美國發展經濟學家愛德華·米格爾(Edward Miguel)所進行的一項出色研究發現,在坦桑尼亞,極端自然災害如旱災或水災出現時,沒有收益的老婦因巫術而死亡的人數比平時增加了一倍(其他種類的謀殺沒變,只有“巫婆”的死亡人數增加)。氣候造成農作物歉收,人們的貧窮加劇——這時家人就會殺掉年老的“巫婆”,免得多一張嘴吃飯。

反貧窮計劃以婦女為對象的另一原因,跟造成全球貧窮的一個不光彩的秘密有關:最為深重的苦難並不只是低收入造成的,還包括花錢不明智——男人花錢不明智。孩子因為沒有一頂五美元的蚊帳而死於瘧疾,母親哀傷不已,而父親卻每週固定到酒吧花五美元飲酒作樂,這種情況並不罕見。幾項研究顯示,女人若有權控制開銷,她們不太會把錢花在快速消費品上,而是更多投資於教育和小本生意。

然而控制荷包的通常是男人,這使得世界最貧窮的家庭花在酒、妓女、糖果、飲料和豐盛大餐上的整體費用,幾乎是子女教育費用的十倍左右(平均占收入的兩成)。經濟學家巴納吉(Abhijit Banerjee)和迪弗洛調查了13個國家極度貧困家庭(有些家庭一天賺不到一美元,有些不到兩美元)的花銷。他們發現,花在煙酒上的比率,巴布亞新幾內亞是4.1%,印度烏代浦爾(Udaipur)是5%,印度尼西亞是6%,墨西哥是8.1%。此外,在烏代浦爾,中等家庭的年度預算有一成會分配到婚喪或宗教節慶上,其中往往包含炫耀性消費。九成的南非人會把錢花在節慶上,巴基斯坦、科特迪瓦和印度尼西亞的大多數人也是如此。印度馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)那些最貧窮村民們,大約花家庭收入的7%來買糖。到非洲或亞洲的村莊小店裡看看,你會發現,他們賣許多糖果,但是很少賣維他命或蚊帳。雖然沒有精確數據證實,但是在世界大多數地方,就連最為貧窮的年輕男人,不管是單身或已婚,都在妓女身上花不少錢。

不管用什麼標準測量,烏代浦爾的窮人都是營養不良的。以世界衛生組織的標準來看,65%的男性身體質量指數(BMI)過低;只有57%的成人表示全年都有足夠的食物可吃,而55%的成人貧血。然而,如果他們少買點糖和煙草,營養不良的狀況大多能夠消除。

雖說教育是脫離貧窮的扶梯,但比起在糖和酒上的揮霍,貧窮家庭在子女教育上的花費卻只佔收入的2%。要是貧窮家庭能夠多在子女教育上投資點,哪怕跟他們花在啤酒和妓女上的一樣多,貧窮國家的未來就能有突破性的轉變。待在家裡無法上學的女孩,將會是最大的受惠者。

譴責窮人沉溺於讓人生更有趣的節慶、香煙、酒或甜食,似乎是文化敏感度不足的表現,但是當資源稀少時,釐清事情的輕重緩急是很重要的。現在,許多非洲及印度的男人認為啤酒是不可或缺的,但女兒的教育卻是奢侈品。妓女的服務是重要的,而安全套只是可有可無的裝飾。如果我們想找出方法讓更多女孩上學,或是拯救更多孕產婦的性命,最簡單的解決之道就是重新分配支出。

方法之一是把更多的錢放在婦女手裡。一項早期的對照研究發現,當婦女持有資產或賺取收入時,家庭用錢可能花在營養、醫藥及住房方面,子女就會比較健康。

在科特迪瓦,一項研究把焦點放在男女為了存下私房錢所種植的不同作物上:男人種咖啡、可可樹、菠蘿;女人種植芭蕉、香蕉、椰子和蔬菜。有些年份,“男人作物”收成良好,男人手頭忽然闊了起來;有些年份,豐收的是女人。私房錢某種程度上是共享的,但即便如此,迪弗洛教授發現:當“男人作物”豐收時,家庭會花更多的錢在煙酒上;當“女人作物”豐收時,家庭花更多錢在食物,尤其是牛肉上。其他幾項研究也指出,女性比男性更可能把稀少的現金投資在教育及小本生意上。

自種族隔離政策瓦解之後,南非的國民年金製度擴大了適用範圍,把黑人涵蓋進來。而一項研究就是試圖檢視在這種情況下兒童的營養方面有沒有受到影響。突然間,許多黑人祖父母得到了為數頗豐的現金(最高是每天三美元,或是當地中等收入的兩倍)。當年金交給照顧孫子的祖父時,這筆錢對於兒童的身高或體重沒有影響。但是當年金交給祖母時,重大改變發生了。這種改變在孫女身上體現得尤其顯著,她們的身高體重都明顯增加,而且比由祖父養大的女孩來得高和重。由此可知,如果現金補助的目的是改善孩子的健康,那麼把補助金交給女人比交給男人要好。

在半個地球之外的印度尼西亞,女人結婚後,能夠繼續掌控她從娘家帶來的資產。一項研究發現,如果妻子把更多資源帶到夫家,婚後有更多的錢可以使用,她的孩子會比同等家庭狀況但資產由男性掌管的孩子健康。孩子是否幸福,不在於家庭的富裕程度,而在於財富由母親還是父親掌管。如同迪弗洛教授所說:

當女性握有更大的權力時,兒童的健康及營養就會有所改善。這也表明,旨在提升離婚女性福祉的政策和增加女性進入勞力市場時機的政策,可能會在家庭裡造成一定影響,尤其是在兒童的健康方面。提升婦女的資源控制權,即便只是短短一段期間,她們在家中的發言權也會提升,進而提升兒童的營養和健康。

言外之意是:援助國家應慢慢推動貧窮國家調整其法律,給予女性更多的經濟權力。舉例來說,寡婦繼承亡夫的財產應成為常態,而不是讓亡夫的兄弟繼承。應當讓女性更容易持有財產和開設銀行賬戶,讓小額金融機構更容易成立銀行。據聯合國調查,女性現在只擁有世界土地產權的1%。這點必須改變。

值得讚揚的是,美國政府已在推動這類法律變更。美國最優良的外援計劃之一是“千禧年挑戰”(Millennium Challenge),該計劃正慢慢推動受助國家修訂法規來保護女性。比如萊索托之前想取得“千禧年挑戰”的資助,但是該國法律不准婦女在沒有丈夫的許可下購買土地或貸款。美國要求萊索托改變法律,因為急需這筆經費,萊國只得照做。

強調這類性別差異可能是政治不正確的,但是對於救援工作者和國家領袖而言,這些差異再明顯不過了。博茨瓦納是過去幾十年來世界上成長最快的國家之一,外界也公認其前總統莫哈埃(Mogae)為非洲最有能力的一位領袖。當我們委婉地暗示非洲的女人往往比男人工作得更勤奮,處理金錢也更為明智時,他笑了,如此回應:

你們說得太正確了,女人的確更會做事。銀行是看到這個現象而僱用更多女性的第一個行業,現在每個行業都這麼做了。在家裡也是,女人比男人更會處理家務。在博茨瓦納的行政部門,女性也開始獨當一面,現在政府部門有一半是女性的天下。中央銀行總裁、檢察總長、禮賓司長、檢察長——現在全是女性。在非洲,女性表現得優異許多,這在博茨瓦納可見一斑。而且男女的特徵不一樣。延後消費的現象在女孩當中比例較高,而且她們會買耐用持久的物品,儲蓄率也更高。

有些經濟發展專家希望看到更多女性進入政府機構和決策層,認為她們能夠把對家庭的貢獻擴大至國家。目前世界上已經有81個國家為女性保留了某些職位,通常是國會裡的部分席次,這樣做可以提升她們的政治參與熱情。目前11個國家擁有女性高層領導者,而女性掌握了全世界16%的國家立法席次,跟1987年的9%相較起來確實提升了一些。

為在全球範圍內推動更多女性參政,美國國會前議員瑪喬麗(Marjorie Margolies-Mezvinsky)做了許多有前瞻性的努力。1993年,民主黨員瑪喬麗剛當選眾議員,克林頓政府總預算案(包含提高稅金以達收支平衡)就在這時被送到了國會。事後來看,那筆預算案常被視為一個里程碑,讓美國在20世紀90年代建立了穩固紮實的財政基礎,但在當時卻引起強烈爭議。作為新議員,瑪喬麗力量薄弱,共和黨人士揚言,如果她投票贊成提高稅金,就把她推下台。最後她還是投了決定性的一票支持克林頓的預算案。一年之後,她的確因微小的票數差距而落選了。她的政治生涯就此結束。

現在瑪喬麗領導著“國際婦女運動”(Women's Campaign International),該組織指導女性民運人士如何讓公眾關注自己的事業,如何競選公職以及如何為達到目標而組成聯盟。“國際婦女運動”曾在埃塞俄比亞訓練女性應如何有效地推行運動,使得該國國會的女性比例從8%提升至21%。

尋求更多女性政治家的根本原因之一,是女性被認為在同理心及達成共識方面特別卓越,若她們擔任領袖,可能會比男性更為平和且善於調解紛爭。然而,我們沒有看到多少跡象顯示,現代的女性總統或首相比男性表現得更好或更平和。事實上,女性領袖並沒有對孕產婦死亡、女孩教育或性販賣投入特別的關注。可能因為貧窮國家那些位高權重的女性,比如已故的印度總理英迪拉·甘地(Indira Gandhi)、已故的巴基斯坦總理貝娜齊爾·布托(Benazir Bhutto)、菲律賓前總統科拉松·阿基諾(Corazon Aquino)、菲律賓前總統阿羅約(Macapagal-Arroyo)等人,幾乎都來自精英家庭,從來沒有經歷過貧窮婦女所承受的虐待。

另一方面,經濟發展圈約定俗成地認為,女性官員在地方層級事務方面的確影響重大,要是她們擔任市長或學校董事,往往更能注意到婦女及兒童的需求。1993年後,在印度有一個精彩的實驗,那時印度修憲規定,1/3的村長職位要保留給女性。開展實驗的村莊是隨機挑選的,因此可以比較由女性管理的村莊在治理上是否跟男性統領的村莊有所不同。結果發現,村莊財政支出的優先級是不同的。在女性管理的村莊,安裝了更多抽水泵或水龍頭,而且維護得也比較好——可能因為在印度汲水是女人的工作。在其他公共服務上,她們做得也不比男性差,研究員沒發現有什麼基礎設施被忽略。當地居民的報告顯示,在女性治理的村莊,他們必須塞紅包賄賂的機率大幅降低。

儘管如此,男女村民都宣稱他們對女性村長較不滿意。進行研究的學者對於這點感到困惑不解:服務愈優良,不滿意的程度卻愈大。不只是男性沙文主義者不高興,連女性村民也同樣不滿。一般民眾似乎對於政府強迫他們接受女性領袖感到惴惴不安,他們厭惡女性領袖,因為平均而言她們比男性領袖受教育程度更低、經驗更少。這個現象的確說明,至少在印度,女性從政者面臨一個難關:即便她們提供的服務優於男性,但一開始卻遭受更嚴厲的評判。

後續研究發現,村莊一旦曾由女性村長治理過,民眾對於女性領袖的偏見就消失了,這時村民的評判標準就沒有性別之分了。這種研究顯示,為女性保留地方領袖定額是值得的,因為此舉克服了阻礙女性候選人的最初障礙。印度式的女性官員配額似乎打破了性別屏障,讓後來的政治體制變得更為民主開放。

不管女性擔任領袖的影響如何,其廣泛的效應都不容忽略,這點我們從美國歷史當中就可以找到直接證據。之前提過,美國在女性取得投票權之後,孕產婦死亡率才大幅降低:當女性能發出政治聲音時,她們的生存境遇也更可能會被優先對待。此外,有確鑿的證據顯示,當女性獲得投票權之後,會有更多經費分配到公共衛生,尤其是兒童健康方面,因為這是女性投票者強烈關心的議題。斯坦福大學學者格蘭特·米勒(Grant Miller)曾經做了一項精彩的研究,他想知道婦女得到投票權之後,政府會採取什麼樣的公共衛生醫療措施。研究發現,如果某一州的婦女獲得了投票權,該州的政客會搶著分配更多經費給兒童健康護理,以便贏得女性投票者的青睞;但在女性依然無法投票的州,這種事情沒有發生。“《普選法》頒布的第一年內,立法投票表決的模式轉變了,地方性的公共衛生支出大約提升了35%,”米勒教授寫道,“頒布《普選法》之後,兒童死亡率降低了8%~15%……從全國來看,這樣的降低幅度等同於每年大約避免了2萬名兒童死亡。”

同樣的情況在全國範圍內出現了。1920年,第十九條憲法修正案賦予全國婦女投票權,一年之後國會通過了《謝潑德-唐納法案》(Sheppard-Towner Act)。該法案是用來保護孕產婦及嬰兒的,是公共衛生領域的劃時代計劃。“促使國會通過此法的主要原因,是他們害怕民意調查時被新的女性投票者痛批,”一名歷史學家這麼寫道。這段時期美國健康衛生方面的改善令人驚歎:1900~1930年間,1至4歲兒童的死亡率降低了72%,當然,出現如此大改變的原因還有很多。如同米勒教授指出,反對婦女參政的人士經常提出以下理由:如果婦女參與外部活動,兒童就會受苦。事實上,我們的歷史證明,對於美國的兒童來說,女性參政具有廣泛的救命般的好處。