如果你認為教育的成本太高,試試看無知的代價。

——哈佛大學前校長德裡克·博克(Derek Bok)

大約20年前,我們剛結婚住在中國的那段時間,在中部貧瘠的大別山區認識了一個骨瘦如柴的13歲女孩。女孩名叫戴滿珠,與父母、兩兄弟和姑婆住在山坡上一間殘破的木頭棚屋裡,從那兒走到最近的公路要兩個小時。家裡沒有電、自來水、自行車、手錶、時鐘或收音機(簡直是沒有任何財物),而且他們還和一頭豬同住在一個屋簷下。全家人一年只能在過年時吃到一次肉。昏暗的小屋裡幾乎沒有傢俱,只有父親為姑婆製作的一口棺材。“我現在還算健朗,”姑婆愉悅地解釋,“但最好先作準備。”

戴滿珠的父母小學沒有念完,幾乎不識字。他們認為女孩接受教育沒什麼用處。如果女孩長大後只是天天鋤田和縫補襪子,為什麼還要會讀書寫字?小學學費一年13美元,對於僅有幾張破爛紙鈔的家庭來說似乎是個浪費,那筆錢大可用來做更有意義的事情,比如買米。所以當戴滿珠升上六年級時,家人叫她輟學。

戴滿珠矮小、清瘦,留著細長乾枯的黑頭髮,個性羞怯內向,比13歲的普通美國青少年要矮一頭。她買不起教科書,甚至連鉛筆和紙張費用都無法負擔,但是她是該年級的明星學生,她渴望繼續上學。

“當時我父母正生病,他們說交不起學費了,”她看著自己的腳害羞地說,聲音小到幾乎聽不見,“因為我是老大,父母要我輟學幫忙做家務。”輟學後她還是經常跑到學校,想“蹭”一些知識。她依然夢想著成為家裡第一個小學畢業生。老師們特別疼愛戴滿珠,不時給她舊鉛筆和紙,希望支持她學習。

戴滿珠和校長站在學校前,她已讀到六年級,面臨輟學。

(拍攝:尼可拉斯)

第一次拜訪該校時,老師介紹我們與她認識。第二次再去時,戴滿珠帶著我們走了四英里路到她家看她父母。1990年我們寫了一篇文章報道戴滿珠,紐約的一名讀者深為同情,通過摩根銀行(Morgan Guaranty Trust Company)匯給我們1萬美元幫她支付學費。我們把捐款交給學校,校方喜出望外。“現在我們可以讓這裡的所有孩子上得起學了,”校長稱,“甚至可以蓋一棟新校舍!”那筆錢的確用來建造了設備更好的小學,並且為該區的所有女孩提供了獎學金。資金用了大半之後,我們打電話向捐款者報告進展。

“您真的是非常慷慨,”我們由衷地說,“您無法相信,1萬美元在中國的一座村莊裡能夠帶來多麼大的改變。”

對方驚訝得說不出話來,過了一會兒才開口:“可我捐的不是1萬,是100。”

經過一番調查之後才搞明白,原來是摩根銀行出了差錯。我們聯絡摩根銀行的資深主管,很正式地問他是否打算派遣銀行工作人員要回這筆錢,而那樣的話,這些孩子們都要輟學了。“如此說來,”他說,“我們樂意捐出這筆錢幫助他們。”

美國人的慷慨——和粗心,都讓村民們驚歎不已。不管怎樣,多虧了戴滿珠,校方才得到這筆捐款。學校免了她的學費,她可以一直讀下去,只要能夠通過考試。於是她讀完小學、初中、高中,最後上了會計學校。畢業後她在廣東省找了份工作,擔任當地工廠的會計。一兩年後,她也開始幫親朋好友找工作。她寄回家的錢越來越多,使父母成為村莊裡數一數二的有錢人。我們幾年前回訪時,戴滿珠的父母(姑婆已經過世了)住上了一棟六間的水泥屋——對他們而言實在過於寬敞了。他們還是養了一頭豬,把它圈在那間如今已成了豬圈的老木屋裡。現在家裡有電、火爐、電視和風扇。

戴滿珠在2006年嫁給了一名技術一流的工人(鑄模師傅);第二年,也就是她30歲時,生了一名女嬰。她在東莞市的一家台資電子公司擔任主管,但是她想自己創立公司。老闆同意助她一臂之力,這很可能會成為她發財的新機會。

因為摩根銀行資助了所有獎學金,山區的其他女孩也突然間享有了難得的教育機會,畢業後她們紛紛前往廣東的工廠找工作。她們把錢寄回老家,幫忙支付弟妹的學費,弟妹們最後也在中國沿海找到了好工作。這些都讓山區更繁榮、更有影響力了。如今那裡鋪了通往村子的公路,正好經過新蓋的戴宅旁邊。也許有一天,村裡會給紐約那名捐款者,或是戴滿珠樹一個雕像——又或是給那名糊塗的銀行職員也說不定。

這就是教育的力量。一個又一個的研究顯示,教育女孩是擺脫貧窮最有效的方式之一。婦女要能挺身對抗不平等,要融入市場經濟,接受學校教育往往是先決條件。除非婦女能夠算數而且能讀會寫,否則她們難以創業,更不要說對國家經濟作出重要的貢獻。

可惜的是,女孩所受教育對社會的影響,很難用統計數據來顯示。只有少數幾個發展領域有了比較多的研究,但是那些做研究和資助研究的人大多深信教育女孩的好處,這也使得研究不是非常嚴謹。這些研究方法往往不怎麼令人信服,而且沒有充分解釋因果關係。“大部分的證據都存在明顯的偏見:被調查的那些受過教育的女孩往往來自較富裕的家庭,嫁給了更有錢、受教育程度更高且思想更進步的丈夫,”麻省理工學院的迪弗洛(Esther Duflo)教授表示,她是性別與發展研究領域最為嚴謹的學者之一,“這樣一來,要說明全部因素所起的作用一般是很困難的,而且很少有研究嘗試這麼做。”簡言之,相關性不等於因果關係20。

倡議女性教育的人士也因為挑選了最佳例子作為證據,而削弱了他們研究結果的可信度。比如說,我們雖然認為教育女孩確實能夠刺激經濟增長並加強社會的穩定,但是在印度鄉下教育最普及的喀拉拉邦,經濟卻停滯不前。同樣,阿拉伯世界中給女孩提供最多教育機會的兩個地方,黎巴嫩和沙特阿拉伯,前者是衝突的漩渦,後者是暴力的宗教激進主義的滋生地。我們的看法是,上述例子皆屬例外:喀拉拉邦因實施了反市場的經濟政策而導致發展受阻;黎巴嫩由於相互衝突的宗教派別及仗勢欺人的鄰國而紛亂不安;沙特阿拉伯則是受困於極為保守的文化和政府。世界是複雜的。每當我們看到什麼法寶,就想測試一番,但教育不見得是萬靈丹。

話雖如此,投資女孩教育的理由依然真實確鑿。我們聽說過許多女孩在接受教育之後,就能夠找到工作或自行創業,進而改變自己和家人的生活。更廣泛地說,大家一般公認,東亞在近幾十年來之所以繁榮興盛,原因之一是女性接受了教育並進入勞動力市場,這種方式是在印度或非洲所沒有的。一些方法精密可靠的研究試圖去呈現當女孩(包括貧窮或保守家庭的女孩)所受的學校教育大幅提高時會出現什麼樣的結果。舉個例子,在1973~1978年之間,印度尼西亞大幅提升了學生的到課率。由麻省理工學院的露西婭·布裡洛瓦(Lucia Breierova)及迪弗洛教授所作的研究顯示,這使得女性較晚結婚,孩子生得也較少。在降低生育率方面,教育女孩的影響比教育男孩來得大。

同樣,印第安納大學的尤娜·歐西莉(Una Osili)和哈佛大學的布麗奇特·朗(Bridget Long),在調查尼日利亞自1976年起大幅擴張基礎教育的影響後發覺,每增加一年的基礎教育,就會讓女孩少生0.26個孩子——這是很大的幅度。都說初中教育是最為關鍵的,但是這項研究發現,小學教育也能大幅影響生育率。

挑戰就擺在眼前:在全世界1.15億名小學輟學生中,57%是女孩。在南亞和西亞,2/3的失學兒童是女孩。

美國人常以為,要提升教育程度,就得興建學校。在某些地區這的確是必要的。最近我們在柬埔寨建了一所學校,就像西雅圖的弗蘭克·格裡哈爾瓦校長帶領那群學生所做的那樣,但是光建學校還是有問題。興建學校費用昂貴,而且無法確保老師們會好好教。印度一項研究發現,在任何時候都有12%的學校是關閉的,因為那天老師沒有去上課。

提升學生到課率,最符合成本效益原則的方式之一是幫學生除蟲——腸道寄生蟲影響兒童身體及智力的發育。事實上,普通寄生蟲一年會導致13萬人喪命,喪命原因通常是寄生蟲引起的貧血或腸梗阻,而貧血尤其會影響生理期的女孩。20世紀初期,美國南方推行除蟲政策時,學校老師對於除蟲的效果大為震驚:學生突然間變得更機靈、更用功了。同樣,肯尼亞一項劃時代的研究發現,除蟲可以降低1/4的曠課率。

“被忽視的熱帶疾病全球管控網絡”(Global Network for NeglectedTropical Disease Control)是除蟲領域頗為領先的一個組織,該組織的領導人之一彼得·霍特茲(Peter Hotez)說:“美國人平均每年花50美元幫一隻狗除蟲;在非洲,你用50美分就能幫一名孩子除蟲。”通過興建學校來增加入學率,每有一名學生註冊入學,成本是每年100美元左右;通過幫學生除蟲來提升入學率,每有一名學生註冊入學,成本每年只要4美元。

讓更多女孩就讀中學的另一個符合成本效益原則的方法,可能是要幫助她們處理生理期的問題。非洲女孩生理期時通常使用舊布,而且重複使用;她們往往只有一條破爛的內褲可以穿。女孩擔心經血滲漏及沾染有損顏面,有時候生理期乾脆就待在家裡。救援工作者正在試驗著把衛生棉分發給非洲少女,並為她們建造廁所以便更換。他們已經發現這種簡單方式能夠有效提升中學女生的到課率。

不過寶潔公司(Procter&Gamble)生產“丹碧絲”及“護舒寶”衛生棉的部門在非洲制訂免費分發方案時,卻碰到出乎意料的挑戰。首先,女孩需要一個地方來更換衛生棉及清理個人衛生,但是許多學校沒有廁所。於是他們不得不在學校建造有自來水的廁所,這樣一來成本就大幅增加了。接著該方案遇上了經血的文化禁忌,比如女孩們不願意把用過的衛生棉丟到垃圾桶裡。他們必須為丟棄衛生棉制訂特別規定,在一些地方甚至要分發焚化爐。這個方案對雙方而言都是一種教育,結果則是大家所熟悉的:企業做慈善的訴求是提升其品牌的優質形象,因此往往傾向於採用吸引眼球卻不一定符合成本效益原則的鍍金方案。

提升女孩教育的另一個簡單方法也很令人心動,就是為人們提供碘化鹽。發展中國家有31%左右的家庭無法從水或食物當中攝取足夠的碘。缺碘的人容易得甲狀腺腫大,而孕婦如果缺碘,造成胎兒腦部損傷的概率也很高。胎兒在孕早期需要碘來發育出正常的大腦,從對人類和動物的研究結果來看,雌性胎兒尤其如此。厄瓜多爾的一項研究指出,缺碘往往會導致孩子的智商降低10~15分,全世界光是缺碘就導致人類集體智商降低10億分以上。根據一項估計,貧窮國家需要的碘化鹽,僅僅1900美元就能解決。另一項研究發現,這麼做所產生的經濟效益,是該費用的九倍之多。因此,供給碘化鹽雖然是援助方式中最不起眼的,卻得到了狂熱者的熱烈支持。

解決此問題的辦法,是每兩年給所有可能懷孕的女性分送一顆碘化油膠囊。每顆膠囊的成本只要50美分。哈佛大學埃麗卡·菲爾德(Erica Field)教授的研究重點是在坦桑尼亞,該國某些地區的婦女從1986年開始能分到這種膠囊。菲爾德教授發現,得到膠囊的婦女,其女兒的學業表現明顯更為優異,而且留級的可能性相當低。

第三個擴展女孩受教育範圍的智慧策略是“賄賂”——沒有人願意用“賄賂”這種字眼,但事實就是如此。使用這一策略的先驅之一是墨西哥。1995年,墨西哥貨幣暴跌,經濟蕭條。當時該國的反貧方案以發放食物補助金為主,不僅無效率,而且很大程度上只滿足了食品公司的需求。財政部次長聖地亞哥·利維(Santiago Levy)擔心這種狀況會對窮人造成致命打擊,於是默默地籌劃了實驗性的反貧窮計劃。為了避免引起注意或招致反對,他把地點放在了遠離首都的坎佩切(Campeche)。利維構想的精髓是“賄賂”貧窮家庭,好讓其子女持續上學,並且讓他們定期作醫療檢查。他們小心謹慎地作記錄,列表顯示執行該計劃的村莊及對照組村莊的結果。後來總統柴迪洛(Ernesto Zedillo)看到了該實驗的成功,於是果敢地同意逐步淘汰食物補助金,發起全國性的新計劃。該計劃現在被稱為“機遇”計劃(Oportunidades)。

“機遇”是全球最令人敬佩的反貧窮計劃之一,大約1/4的墨西哥家庭在不同程度上都得到過這項計劃的幫助。只要家庭同意讓子女繼續上學,讓子女注射疫苗,帶子女體檢及參加健康教育講座,他們就能得到現金補助。補助金少至三年級學生每人每月10美元,多至中學女生每人每月66美元(中學女生得到的補助金最多,因為她們的輟學率是最高的)。補助金直接由中央政府支付,這樣一來就降低了地方政府貪污的機會。而且補助金是交給母親而非父親,因為研究顯示,母親更可能為了孩子的利益而使用現金。該津貼也因此提升了母親的家庭地位。

“機遇”計劃設置了嚴謹的評估程序——這是大多數援助計劃所缺乏的。他們與外聘專家簽訂合約執行評估,與對照組村莊作比較(他們隨機挑選村莊來作實驗或作為對照組),小心翼翼地衡量該方案的成效。外聘評估機構“國際糧食政策研究所”(International Food Policy Research Institute)對該方案非常認同:“僅僅三年之後,‘機遇’計劃成果斐然,墨西哥那些貧窮的鄉下兒童的就學率增加了,飲食更為平衡了,得到了更多醫療護理,並且知道自己的未來可以跟過去迥然不同。”世界銀行表示,該計劃提升了中學生到課率,其中男生提升了10%,女生提升了20%。參與計劃的兒童,其身高每年平均比對照組的兒童多長一厘米。“機遇”計劃的本質是鼓勵貧窮家庭投資在孩子身上,這是富裕家庭已經在做的事情,此舉可以打破窮人世代無法翻身的常態。“機遇”計劃對於女孩特別有利。一些早期的研究指出,該計劃創造了更多的人力資本,為墨西哥注入了經濟力量,前期的投入不但能夠在未來回本且生生不息。現在該計劃在其他發展中國家被廣泛複製,甚至紐約市也開始試驗用“賄賂法”來增加學生到課率。

“賄賂”也開始在聯合國的學校營養午餐計劃中發揮作用。營養午餐由世界糧食計劃署(WFP)及聯合國兒童基金會執行,長久以來受到前參議員麥戈文(George McGovern)的大力推崇。世界糧食計劃署通常會把糧食分送到一所鄉間學校,由當地家長幫忙,每天給學生們做餐點。學校的所有學生都能免費享用——假定他們沒吃早餐,所以通常是一頓早午餐;此外該計劃還定期為學生除蟲。到課率良好的女生還能把得到的定量口糧帶回家,好說服父母繼續讓她們接受教育。

“這種方法有助於讓女孩持續上學,”阿卜杜·穆罕默德(AbduMuhammad)表示。他是塞比拉索(Sebiraso)的小學校長,這所學校位於非洲東北部厄立特裡亞的偏遠草原上。他一邊看著家長把燉菜舀給排隊領餐的學生一邊說:“現在學生可以專心學習,跟得上進度了。自從營養午餐計劃開始後,我們就沒有任何女生輟學,除了那些即將結婚的以外。以前女生往往讀到五年級就輟學了。”

學校營養午餐計劃的成本,只是每個孩子每天十美分而已。研究人員發現該計劃大幅提升了學生的營養、發育速度和到課率,對女孩尤其如此。然而該計劃並未能充分實施。世界糧食計劃署表示,大約有5000萬名學生原本可以從營養午餐中受益,卻因資金短缺而無法得到幫助。

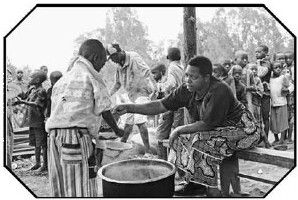

剛果一所學校鼓勵學生留校。校方正在給孩子提供食品。

(拍攝:尼可拉斯)

以上我們討論的各種方法,在提升學生到課率方面都已證實有效。但是還有一個問題:學生一旦上學,如何提升他們的學習質量?一個特別符合成本效益原則的方法,是提供小額獎學金給成績優異的女孩。哈佛大學經濟學家邁克爾·克雷默(Michael Kremer)在肯尼亞主持了一項研究,該研究調查了改善教學質量的六種不同方式,小至免費提供教科書,大至學生贊助計劃。其中最能提升學生考試成績的方式,是規定參加六年級考試的女生只要排名前15%就會得到19美元的獎學金。19美元就能讓她們繼續讀七、八年級,同時,在大會中得到表彰也是莫大的榮譽,女孩們個個受到激勵。發放獎學金的學校是隨機挑選的,而這些學校女生的學業表現明顯比對照學校的女生優異——甚至連能力較差、實際上沒什麼機會贏得獎學金的女生,也表現得比對照學校的女生優異許多。男孩也表現較好,顯然是因為女生帶來的壓力,或是不想忍受成績落後的羞辱。

這種援助計劃都已被證明有益,但不是所有援助計劃都得到了同等對待。過去幾年來,增加對外援助的呼籲遭到過集體反對。紐約大學教授、世界銀行的資深人士威廉·伊斯特利(William Easterly)就是這樣一個懷疑論者。他認為救援物資常遭到浪費,而且有時候造成的傷害大於好處。傑弗裡·薩克斯(Jeffrey Sachs)是哥倫比亞大學的經濟學者,他不屈不撓地熱情呼籲,希望有更多援助用於打擊瘧疾和艾滋病以及幫助一些國家擺脫貧窮,他的著作卻受到伊斯特利尖刻的嘲諷。也有其他經濟學家指出,一國得到的救援多寡與促進該國的發展程度之間,很難找到任何相關性。如同經濟學家拉古拉姆·拉詹(Raghuram Rajan)和阿文德·蘇布拉馬尼安(Arvind Subramanian)於2008年在《經濟及統計報告》(The Review of Economics and Statistics)的一篇文章中所說:

一國得到的救援資源多寡與促進該國的經濟成長之間是否有正面(或負面)的關係,我們沒找到多少有力的證據。我們也沒找到證據顯示,在較佳的政策或地理環境中,救援工作會效果更好,或是某些形式的救援比其他的來得有效。

我們非常崇拜U221的主唱波諾(Bono),他孜孜不倦地支持非洲的救援活動,也瞭解其中的細微之處。他談論扶貧政策很有針對性,就有如他唱歌那麼動聽。但是2007年,當波諾在坦桑尼亞的一場國際會議中發表演說時,一些非洲人起哄,堅稱非洲需要的不是救援,他應該少管閒事。烏干達人安德魯·姆溫達(Andrew Mwenda)也抱怨“國際善意雞尾酒”的災難性後果。肯尼亞的詹姆斯·席瓦提(James Shikwati)甚至曾向西方捐助者懇求:“看在上帝的分上,請你們住手吧。”

這些懷疑論者的某些論點是有道理的。任何在非洲旅行的人都看得出來,援助要執行得當,通常比人們想像的要困難得多。2000年,在尼日利亞舉行的世界衛生會議設定了一個目標:為預防疾病,在2005年之前,要讓60%的非洲小孩用上蚊帳。而現實情況是,到2005年,只有3%的小孩用上了蚊帳。也有人提出比較合理的顧慮,認為救援活動使得非洲國家的匯率上漲,削弱了當地企業的競爭力。

甚至連簡單的介入,比如防止艾滋病病毒在分娩時發生母子垂直感染,想要執行得當,也比任何一個坐在扶手椅裡的美國人所能想像的還要困難許多。一份四美元劑量的“衛滋”,就能讓新生嬰兒免於感染,因此這種介入方式被稱為“公共衛生的低垂果實”。但是就算孕婦接受艾滋病檢測,就算她到醫院生產,就算醫院備有“衛滋”而且在第一時間幫她注射,就算院方教導她不要以母乳餵養嬰兒以免病毒通過母乳傳染,就算院方免費送嬰兒配方奶粉給這名母親,並且教導她如何給奶瓶消毒——就算做到以上所有準備,這套預防系統也往往失敗。許多婦女出院回家時,就直接把奶粉丟在醫院外的樹叢中。為什麼?因為婦女生活在非洲村莊裡,如果用奶瓶餵奶——其他村民會立刻發現她們得了艾滋病,她們就會受到排斥。

雖然賦予女性權利對於克服貧窮至關重要,但這也是救援工作中特別艱難的一個領域,需要一點一滴地改善當地社會的文化、宗教和家庭關係,而我們外人往往不能充分瞭解這些。我們有位朋友參與了聯合國在尼日利亞的一項賦予女性權利計劃,他的經驗具有切實的警示作用。在尼日利亞的這個地區,婦女種植樹薯——這是當地的主食,有多餘的她們還能拿到市場出售。婦女有樹薯可賣時,口袋裡就有錢可支配,於是救援工作者想到一個妙點子:要是給她們更好的樹薯品種,她們就有更多收成可以去賣,這樣一來就會賺更多錢,花在家庭上。我們那位朋友如此描述接下來發生的事:

當地女性原本種植的樹薯品種是每公頃出產800公斤,我們引入了另一個品種,結果每公頃出產了三噸,這帶來了一場大豐收,但是接著也帶來了一個大問題。種植樹薯是婦女的工作,男人不會來幫忙。但產量太大了,婦女沒時間收,也沒能力處理。

於是我們引進了加工設備。不幸的是,雖然我們引進的這種樹薯產量很高,但是味道比較苦,毒性也較重。樹薯總是會產生一點跟氰化物相關的化合物,但是這個品種所產生的量大於一般品種。因此加工處理後的污水含有更多的氰化物,我們只好引進污水處理系統來避免氰化物污染地下水,否則後果將不堪設想。

好,這點我們也處理了,這個方案終於看起來相當成功了。婦女販賣樹薯賺了很多錢,我們很高興。但因為婦女賺得太多,於是男人介入,把女人踢出了樹薯田。這裡的傳統是婦女種植糧食作物,男人種植經濟作物。男人們合計著,既然樹薯這麼有利可圖,現在就得成為男人的作物。於是男人接管了樹薯,然後把收益用來買酒喝,最後婦女的收入甚至比我們啟動這個方案時還少。

所以,我們也願意大方承認,“凡事只要有出錯的可能性就一定會出錯”的墨菲定律在救援世界中常起作用。不過,雖然對外援助難以執行得當,有時候甚至是浪費資源,但顯而易見的是,某些種類的救援的確有效,而最有效的種類包括健康衛生及教育。

1960年,全世界有2000萬名兒童在5歲前夭折。到了2006年,數量已降至1000萬名以下,這要歸功於提供預防疫苗、衛生設備和治療腹瀉口服液的推廣活動。想想看:如今每年多了1000萬名兒童存活下去,每10年就是1億人。救援工作的失敗例子眾多,相較之下這算是不小的成就。同樣,美國前總統吉米·卡特致力於慈善工作,幾乎成功地把麥地那龍線蟲消滅殆盡,這種古老的寄生蟲自有歷史記載以來就一直在折磨人類。

這裡還有一個例子:美國花了10年時間投資3200萬美元,在全球根除了天花。以前每年死於天花的人數大約是150萬人,自從1977年根除天花,至今已經拯救了大約4500萬人的性命,這個總數令人吃驚。而且,美國兩個月就收回了成本,因為美國人不用再打預防天花的疫苗了。自從天花被根除之後,30年來那筆3200萬美元的投資每年產生46%的投資回報率——這筆投資比那段時期任何股票的回報率都高。