我們以舊時的方式,成為21世紀的奴隸主:我們支付現金,換取兩名女奴和兩張收據,接著就可對這兩名女孩為所欲為。

然而,把女孩從妓院解救出來是容易的,困難之處在於:防止她們再回去。女孩們獲得自由後,回到社會卻時刻感受到恥辱,再加上依賴毒品或受到皮條客的威脅,種種這些情況,往往導致她們重回紅燈區。善意的救援人員不辭辛苦監視警方突擊檢查妓院,把女孩救出,帶回收容所,給她們提供食物和醫療護理,最後卻看到她們攀爬後牆逃出去,這不能不讓人心灰意冷。

在柬埔寨西北部賣淫猖獗的地區,尼可與當時擔任《紐約時報》攝像師的那卡·納撒尼爾(Naka Nathaniel)有過兩次不尋常的購買經驗。到波貝鎮後,他們登記住進一晚八美元的賓館兼妓院。這次的採訪焦點是兩名十幾歲的少女娜思和茉姆,她們在不同的妓院賣淫。

娜思相當美麗,個子矮小、膚色較白,看起來十四五歲,但是她認為自己年紀還要大些。她不知道自己確切的生辰年月。被老鴇帶到尼可的房間後,她坐在床上,恐懼得發顫。她來到妓院才一個月,這是她的第一個外國客人。尼可需要口譯同時待在房間,這讓老鴇有些丈二和尚摸不著頭腦,但還是隨了他們的意思。

娜思黑髮過肩,粉紅色的緊身T恤,同樣緊身的牛仔褲,腳上配雙涼鞋。她雖然臉頰豐腴,但是全身纖細,看起來弱不禁風。她臉上塗了一層厚厚的化妝品,跟整個人極不相稱,像是個偷偷把媽媽的化妝品拿來胡亂塗抹的小女孩。

尼可通過口譯詢問娜思的成長背景及家人情況。生澀的對談進行了一陣子之後,她逐漸平靜下來,不再顫抖,眼光大多時候瞟向牆角的電視,尼可剛才打開了電視,好遮掩他們的聲音。她簡短地回答著問題,一副意興闌珊的模樣。

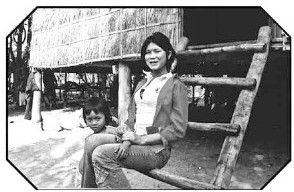

娜思坐在家門口。我們剛把她從妓院帶回家不久。

(拍攝:尼可拉斯)

頭五分鐘,娜思表示她是自願賣身的,堅稱自己可以隨心所欲地來來去去,但當她明白這不是老鴇安排的測試,講實話並不會挨打時,才娓娓道出了她的故事。

一個堂姐把娜思帶出村莊,告訴家人她在鎮上幫娜思找了個賣水果的活兒。但一到波貝鎮,娜思就被賣到妓院,並遭到嚴密看管。醫生檢查證實她的處女膜是完好的,於是妓院把她的初夜拍賣給一名泰國賭場經理。經理把她鎖在旅館房間裡好幾天,跟她上床三次(後來他死於艾滋病)。現在娜思被幽禁在賓館裡,因為年紀夠輕、膚色夠淺,嫖客找她必須出高價。

“我可以在波貝鎮走動,但是一定要有老闆的近親跟著。”娜思解釋,“他們密切監視我,不讓我單獨出去,擔心我會逃走。”

“那為什麼不晚上逃走?”尼可問。

“他們會把我抓回來,那我就慘了,可能會被打。我聽說有幾個女孩試圖逃跑,被抓住後鎖到屋子裡一頓毒打。”

“那麼警方呢?女孩可以向警察求救嗎?”

娜思不感興趣地聳聳肩。“警察不會幫我,他們都被妓院老闆收買了。”她像機器人般面無表情地說道,眼睛依然盯著電視。

“你想離開這裡嗎?要是得到自由,你想做什麼?”

娜思突然把目光從電視上轉開,眼睛亮了一下。“我會回家,”她說,似乎在判斷這個問題是認真的還是在開玩笑,“回到家人身邊。我想開一家小店。”

“你真的想離開嗎?”尼可問,“要是我把你買下來,帶你回家,你百分之百確定不會再回來?”

娜思無精打采的樣子一掃而光,目光完全離開了電視,眼中的呆滯也煙消雲散。“這裡簡直是地獄!”她不屑地哼了一聲,第一次顯露出了心中的激動,“你以為我想做這行?”

茉姆在她工作的妓院房間裡。

(拍攝:尼可拉斯)

於是,尼可和娜思私下裡仔細研擬了計劃。一陣討價還價之後,老闆以150美元將她售出,給了尼可一張收據。

我們在另一家妓院認識了茉姆。她是一個瘦弱的女孩,眼睛大得有點不合比例,從業五年,似乎因為身心過勞而瀕臨崩潰。茉姆這一刻還在說說笑笑,下一刻就情緒激動地啜泣。她請求我們把她買下,給她自由,帶她回家。我們與茉姆的擁有者協商,最後以203美元把她買下,有收據為憑。

我們把這兩位女孩帶出波貝鎮,讓她們回到家人身邊。娜思的家比較近,我們留給她一些錢,讓她在村莊裡經營一家小型雜貨店,一開始生意興隆。美國對柬埔寨援助機構同意照顧並協助她。娜思才離開六周,家人能夠接受她出去賣蔬果的故事,毫不起疑地歡迎她回家。

茉姆就不同了。她住在柬埔寨遙遠的另一邊,在這一趟長途車程中,離家愈近,她就愈加擔憂,拿不準家人是會接受她還是抗拒她。她離家已經有五年了,這期間一直都沒有跟家人聯絡過。當我們終於接近茉姆的村莊時,她緊張得如坐針氈。突然間,她尖叫了出來,車子還在開動,她就猛力把車門打開,跳了出去,朝一名納悶地打量我們車子的中年婦女飛奔過去,接著這位婦女——茉姆的姑姑,也開始尖叫,兩人相擁而泣。

不一會兒,似乎整座村莊的人都尖聲大叫地奔向茉姆。茉姆的母親在一英里之外的市場看攤兒,一名小孩跑去跟她說茉姆回來了,她一聽,連忙衝回村莊,邊跑邊流淚。她緊緊抱住女兒,女兒試著跪下來請求原諒,結果兩人都跌到地上。一兩個鐘頭之後,尖叫喧囂聲才慢慢停歇,淚水也漸漸干去,大家臨時辦了一場宴席。家人可能懷疑茉姆當初是被人販子給賣了,但是當她模糊表示這幾年一直在柬埔寨西部工作時,他們並沒有繼續追問。家人決定讓茉姆去市場賣肉,就在她母親的攤位旁。尼可也留下一些錢,用來資助這個計劃。美國對柬埔寨援助機構同意照看茉姆,協助她轉換人生跑道。接下來幾天,茉姆一再打電話報告進度:“我們已經把母親旁邊的攤位租下來了,我明天就會去工作。”

她告訴我們:“一切都很順利,我再也不會回到波貝鎮了。”然而,一周之後,我們的口譯洛·錢德拉(Lor Chandara)發來一封令人痛心的電子郵件:

超級壞消息。茉姆小姐的父親說她已經自願回到波貝鎮的妓院了。我問她父親是否有人打她或責怪她,但他說茉姆沒有遭到任何負面的對待。茉姆星期一早上八點就不告而別,但是把手機留給了家人,昨晚打電話跟他們說她在波貝鎮。

就像許多妓女一樣,茉姆染上了甲基安非他命8的毒癮。妓院老闆常給旗下娼妓注射甲基安非他命,讓她們聽話,並因依賴毒品而無法離開。她回到村莊之後,毒癮發作無法自拔,不得不回到妓院注射毒品。

但一旦注射了毒品,她就想離開妓院。美國對柬埔寨援助機構的伯納德·克裡捨又把她送到金邊兩次,並且資助她在那裡安定下來,但是她每一次都在幾天之後逃走,拚命想回到毒品的供應處。茉姆絕非“難纏的女人”,她很甜美,甚至甜到令人有點厭膩。她總是買禮物送給朋友,天天在佛龕前為朋友祈福。她渴望永遠離開妓院,但是無法克服毒癮。

我們再到波貝鎮時,已經是整整一年之後了。尼可走進茉姆的妓院時,正好撞見她,她流著眼淚連忙跑開了。直到冷靜下來後,她才出來跪在地上請求原諒。

“我從來沒撒過謊,但是我騙了你。”她楚楚可憐地說,“我說我不會回來,但是我回來了。我不想回來,但我還是回來了。”

娜思和茉姆的例子表明,許多娼妓既非自願,亦非受到奴役,而是活在一個介於這兩種極端之間的灰色地帶。茉姆回到妓院之後,老闆准許她自由地和嫖客離開,她要是想逃跑,也很容易做到。但就因為毒品和欠債,她想走也走不了。

幾年過去了,茉姆年紀越來越大,接客價降至一回1.5美元。後來她多了一名室友,不接客的時候,兩人就共享她在妓院的小隔間。這名新室友名叫溫柔,年方十六,她是離家出走的:有一天她騎著家裡的摩托車出去,結果摩托車失竊,她無法面對父親的責罵,就跑了。人販子說幫她在波貝鎮找個旅館清潔女傭的工作,卻把她賣到茉姆待的妓院,她在那裡被毒打,直到同意接客。茉姆成為她的看守者,確保她不會逃跑。

茉姆在妓院裡被虐待了多年,現在卻似乎不知不覺地滑入了管理者的角色。如果繼續下去,她就會成為年輕女孩進入情色行業的推手——或是打手,就像她自己曾經被打那樣。奴隸晉陞為監督者。

然而那樣的命運並沒有實現——警方強制取締妓院,結束了茉姆的經理之路。茉姆的老闆是名中年婦女,叫作娑蔻兒,她總是抱怨這個行業艱辛。“賺來的錢僅能餬口,要做的活兒可多啦!”她坐在妓院兼全家住所的門廳裡,總是這樣哀歎,“再加上那些醉漢總是酒臭熏天又討人厭,而警察只會伸手討紅包。”娑蔻兒的美夢幻滅了。一來是她丈夫在妓院裡從不做事,只會沒完沒了地和妓女上床,這讓她怒不可遏,最後終於跟他離了婚。此外,她也替13歲的女兒擔心,女兒在門廳做功課時,隨時都有喝得酩酊大醉的男人大搖大擺地闖進來,只要看到是女的,就不分青紅皂白地亂摸亂抓。2008年,柬埔寨當局因西方逐漸增強的施壓而強制取締了性交易,這導致人販子或妓院引進新女孩的成本提高,警方也開始向妓院老闆索求更大的紅包。附近任何一名警察都會順道進來,勒索五美元。這樣一來,波貝鎮大約一半的妓院倒閉了。娑蔻兒氣憤地表示她會改行試試看,說:“既然沒賺頭,不如早點收手,也許可以開個小雜貨店。”

其他妓院也沒有一家要買進女孩。茉姆突然發現自己自由了,這讓她既興奮又恐懼。她嫁給了一名警察恩客,兩人在男方家安定下來。2008年的聖誕假期,我們帶上三個小孩,全家五口一起去柬埔寨,在波貝鎮與茉姆愉快地相聚。“我現在是家庭主婦了,”她春風滿面地跟我們說,“我再也不用接客了,我永遠擺脫那樣的日子了!”

至於娜思,一開始因為村裡沒有其他店面競爭,她的雜貨店生意很好。但喜上眉梢的日子並沒有過太久,後來其他村民看到娜思財源廣進,也相繼開起店來。很快,村裡就有了五六間店面。娜思的生意萎縮不少。

更糟的是,娜思的家人還是把她當沒有權利的傻ㄚ頭來看,家裡任何一名男丁只要需要東西,就直接去她店裡拿——有時候付錢,有時候沒有。有一次過節,娜思家族的男丁因為沒有足夠的錢來準備盛宴,就去她的店裡洗劫一番。娜思抗議了。

她母親後來說:“娜思氣瘋了,她說我們整個家族都不准再靠近店舖一步,否則就完蛋了。她說她需要錢來進貨。”但是在柬埔寨的農村,沒有人會聽一個沒上過學的女孩說話,大家繼續我行我素,她的店很快被掏空了,她也沒有錢再補貨。店面開張四個月,她的經商計劃宣告失敗。

娜思覺得很丟臉,她跟幾名閨友計劃去城裡找工作。人販子答應幫她們在泰國找份洗碗的工作,但是要偷渡到那裡得交100美元,她們沒有這筆錢,只好欠人販子的債。這是掌控女孩的經典方式:借她們高利貸,要是無法償還,就把她們賣到妓院。

娜思擔心這樣的風險,但是賺錢是當務之急。她父親患了肺結核,不時會咳血,他們急需錢給他治病。娜思決定放手一搏。當她和她的閨友正要動身去泰國時,美國對柬埔寨援助機構的一名救援人員順道來訪,得知了娜思的情況。救援人員擔心她們中了人販子的圈套,勸娜思不要冒這個險。但是她還能怎麼辦呢?

該機構的伯納德·克裡捨嘗試了另一個方法。他安排娜思搬到首都金邊,在莎波美容院學習理髮,那是該市一家頂尖的美容院。娜思住在援助機構的大樓裡,一邊學習英文,一邊在美容院工作,學習剪頭髮和修剪指甲。在一次化妝比賽上,她得了第三名,這鼓舞她更踏實地生活,把一切精力都投注在學習上。

“我很滿意娜思小姐的表現,她學得很認真。”老闆莎波·藍道說,但他覺得娜思有一個問題,“她不想幫人按摩,我已經跟她講了好多次,但是她非常牴觸。”娜思從來不敢跟莎波解釋她畏懼按摩的原因。在“莎波”這樣體面的美容院,按摩是跟性無關的,但是對於有娜思這種經歷的女孩而言,想到要替人按摩,不管是哪一種,都會激起可怕的回憶。

慢慢地,娜思更柔和了。她原本瘦,帶著些憂鬱,但現在圓潤了些,也鬆弛了下來,有時候還很活潑,喜歡咯咯傻笑。她回到了一個少女該有的樣子,男孩子也注意到了。他們喜歡逗她,她則一概視而不見。

“我離他們遠遠的,”娜思冷冷地說,“我不想跟男生打情罵俏,我只想學做頭髮,想有一天能自己開美容院。”

娜思打算等學業完成之後,先在一家小型美容院當美容美發師,積累些經驗,一兩年之後,她要在家鄉附近的馬德望市(Battambang)開自己的美容院,這樣既可以照顧父親,也能賺錢給父親治病。

沒想到的是,娜思的健康狀況開始下滑。她莫名地發燒和頭痛,持續了好幾個月,好不容易增加的體重又降了下來。她去馬德望的診所檢查,醫護人員給她做例行的艾滋病篩檢。半小時後,他們交給她一張紙條,檢驗結果是艾滋病病毒呈陽性。

娜思如遭晴天霹靂。她走出診所,那張紙在手中被揉成一團。在柬埔寨鄉村,被確診艾滋病有如被判了死刑,娜思不知道她還有多少日子可活。她日日以淚洗面,徹夜失眠。她這種人不習慣跟別人透露心中秘密或表達情感,但是壓力在她內心愈積愈大,最後她終於告訴了我們。美國對柬埔寨援助機構試著安排她接受治療,但是她認為自己已經無藥可救了。她的神經因為強烈的自我否定和憤怒而緊作一團。她打算回到村裡,好在家人身邊死去。這時,一名叫作索西亞的男子開始追求她。對於娜思這樣的鄉下女孩來說,他真是魅力四射:上過大學,會說英語,身材高挑,文質彬彬。他比娜思大,看起來更成熟。能找到娜思這樣漂亮的姑娘,他也歡喜無比。但是造化弄人,娜思沒有辦法,只能板起臉把他打發掉。這對一個陷入愛情的男人來說,可沒那麼容易。

“我愛上了娜思小姐,她卻要我打退堂鼓。”索西亞說,“她跟我說:‘我很窮,又是農村的(他來自首都金邊),別愛上我。’但我跟她說我依然愛她,至死不渝。”

娜思也愛上了他。不久之後,索西亞求婚,她同意了。娜思跟索西亞說她曾經在波貝鎮工作,跟一位美國新聞記者是朋友,但是她不敢承認曾經當過妓女,更不敢說她艾滋病病毒檢驗呈陽性。心中的秘密時時啃噬著她的良心,但她還是沒有勇氣說出實話。

婚後不久,娜思懷孕了。帶菌孕婦要是在分娩前服用衛滋這種藥物,生完孩子後也不喂母奶,就可以大幅降低母體垂直感染的風險。但這樣一來,她就得告訴丈夫她感染了艾滋病病毒,而且是在從妓時感染的。看著娜思和索西亞夫妻經歷這些,我們感到非常心痛,因為索西亞是如此深愛著這個秘密危害他及他們孩子性命的女子。

一天下午,我們坐在他們家外頭聊天,索西亞跟我們說他父母瞧不起娜思,因為她曾經在餐廳工作過,他們認為女孩子做這種工作是很沒面子的事情。“我父母氣瘋了,因為我告訴他們我會愛娜思一輩子。”索西亞說,“父母永遠不准我回去了,說:‘選娜思還是選我們,你自己看著辦!’我父母想把我們分開,把我送去馬來西亞,但是在馬來西亞雖然吃得好住得好,我還是非常想念娜思,我必須回到她身邊。就算惹上麻煩,也永遠不會離開她——即使挨餓,我也要跟她在一起。”

聽到這一番公開示愛的表白,娜思看起來心事重重,但是當他們四目相對時,便一起笑了起來。這原本該是娜思人生的巔峰,但是她骨瘦如柴,滿臉病容,似乎已經進入艾滋病晚期。

“她變得越來越虛弱了,”索西亞擔憂地說,“通常孕婦會想吃東西,但是她食慾沒那麼好。”

索西亞走開的幾分鐘,娜思轉向我們,滿臉憔悴。“我知道,我知道,”她低聲說,聽起來內心正經歷一番天人交戰,“我想跟他說,我試著跟他說,但是他那麼愛我,他該怎麼辦啊?”她搖著頭,哽咽了起來,“這是第一次有人真心愛我,我開不了口。”

我們跟她說她要是愛索西亞,就得跟他明說。索西亞回來時,我們試著把話題導向娜思的健康。“你們夫妻倆都應該在生產前做艾滋病病毒檢查,”尼可建議道,語調故作輕鬆,像是隨意地提起,“感染方式無奇不有,現在檢查是最好的了。”

索西亞溫和地微微一笑,不屑地表示:“我確定我太太沒有感染艾滋病病毒,我從來不和其他女孩出去,也沒上過妓院,她怎麼可能感染?”

我們後來又去拜訪過娜思好幾次,給她帶食物和奶粉,讓她吃得有營養一些,但是我們每一次看到她都心如刀割。在妓院短短的那段時間,帶給她一個無藥可救的絕症,而這個絕症正在讓她、她丈夫和他們未出世的孩子步入窮途末路。她的生命似乎剛有好轉,卻又立刻跌入了谷底。

後來產期將至,娜思同意再做一次檢測。不可思議的是,這次的檢驗結果是:艾滋病病毒呈陰性。這次的檢測比上一次還先進可靠,娜思之前確實看起來病重憔悴,但可能是結核病、寄生蟲或精疲力竭之故。無論如何,她沒有艾滋病。

結果一出,娜思立刻覺得好了起來。她體重眼看著增加,很快地看起來更健康了。索西亞的父母因為孫子即將出世,原諒了他們夫妻,全家再度團圓。

2007年,娜思生了一個大胖兒子,看起來強壯又健康。娜思在院子裡抱著他時,眼裡散發出喜悅的光芒。2008年年底,我們全家順道再次拜訪娜思和她先生,她把她兒子抱出來給我們的孩子看,小傢伙搖搖晃晃地走路時,娜思樂不可支。她回到學校,修習美發的最後課程,她婆婆打算買下一間小店面,讓娜思經營美容美發的小生意。“我知道店名要取什麼,”她說,“就叫作‘尼可與伯納德9’。”在經歷了那麼多的波折與障礙後,她又重拾了生命的重心。那名曾經在妓院裡恐懼得發顫的女孩,已經被永遠埋葬了。

對我們而言,這則故事有三個教訓。

一、把女孩從妓院解救出來不僅複雜和困難,未來也是個未知數。解救她們有時候的確是不可能完成的任務,這就是我們為什麼要把重心放在預防及終止妓院運營上的原因。

二、永不放棄。幫助他人是困難重重且變量很多的,我們的介入不見得總是成功,但是成功是可能的,而這些勝利之舉無比重要。

三、即使如此廣泛的社會問題無法全面解決,能夠減輕和緩和也是值得的。我們可能無法教育貧窮國家的“所有”女孩,或是防止“所有”婦女死於分娩,或是把囚禁在妓院裡的“所有”女孩解救出來,但是我們想到娜思的經歷,就想起一則夏威夷寓言,這是曾經擔任《紐約時報》攝影師的那卡·納撒尼爾告訴我們的,他本身是夏威夷人。

一名男子到了海灘,發現到處都是被潮汐沖刷上岸的海星。一個小男孩在海灘上邊走邊把海星撿起來丟回海裡。“小子,你在做什麼?”男子問道,“海灘上有多少海星你知不知道?你怎麼做都沒用的啦!”男孩若有所思地停頓一會兒,又撿起一隻海星,把它丟回海裡。“至少對這只是絕對有用的。”他說。