一、哲學的劃分

如果就哲學通過概念包含著對事物的理性認識的諸原則(不純然像邏輯學那樣包含著一般思維的形式的諸原則而不問客體的區別)而言,像通常那樣把哲學劃分為理論哲學和實踐哲學,那麼,人們做得完全正確。但在這種情況下,為這種理性認識的諸原則指定了它們的客體的那些概念,就必定是在類上不同的,因為若不然,它們就沒有理由被劃分開來,劃分在任何時候都以分屬一門科學的不同部分的理性認識之諸原則的一種對立為前提條件。

但是,只有兩種概念,它們允許其對象的可能性有同樣多的不同原則:這就是各個自然概念和那個自由概念。現在,既然前者使一種按照先天原則的理論知識成為可能,而後者就前者而言在其概念中就已經只帶有一個否定的原則(純然的對立的原則),與此相反對於意志的規定則建立起擴展的原理,這些原理因而叫做實踐的,所以,哲學正當地被劃分為兩個在原則上完全不同的部分,被劃分為作為自然哲學的理論哲學和作為道德哲學的實踐哲學(因為理性根據自由概念所作的實踐的立法就是被這樣稱謂的)。但迄今為止,為了劃分不同的原則,並與這些原則一起也劃分哲學,流行著對這些術語一種巨大的濫用:因為人們把按照自然概念的實踐與按照自由概念的實踐當做一回事,並如此在理論哲學和實踐哲學這些相同的稱謂下進行了一種劃分,通過這種劃分事實上什麼也沒有劃分開來(因為兩個部分能夠擁有同一些原則)。

也就是說,作為欲求能力的意志,是世界上多種多樣的自然原因中的一種,亦即按照概念起作用的那種自然原因;凡是被表現為通過一個意志而可能(或者必然)的東西,都叫做實踐上可能的(或者必然的);與一個結果的物理學的可能性或者必然性不同,後者的原因不是通過概念(而是像在無生命的物質那裡通過機械作用,而在動物那裡則通過本能一樣)被規定為因果性的。———在這裡,如今就實踐而言尚未規定的是:給意志的因果性提供規則的概念是一個自然概念,還是一個自由概念。

但後一種區別是根本性的。因為如果規定因果性的概念是一個自然概念,那麼,諸原則就是技術實踐的;但如果它是一個自由概念,那麼,諸原則就是道德實踐的;而由於在一門理性科學的劃分中,事情完全取決於對象的那種需要不同的原則來認識的不同,所以,前一類原則就屬於理論哲學(作為自然學說),後一類原則卻完全獨立地構成第二部分,亦即(作為道德學說的)實踐哲學。

一切技術實踐的規則(亦即藝術和一般技巧的規則,或者也有作為對人及其意志施加影響的一種技巧的明智的規則),就它們的原則基於概念而言,必須只被算做理論哲學的補充。因為它們僅僅涉及事物按照自然概念的可能性,屬於自然概念的,不僅有為此可以在自然中找到的手段,而且甚至有意志(作為欲求能力,因而作為自然能力),這是就它能夠由自然的動機按照那些規則來規定而言的。不過,這樣的實踐規則並不叫做法則(例如像物理學的法則那樣),而是僅僅叫做規範;確切地說之所以如此,乃是因為意志並不純然服從自然概念,而是也服從自由概念,它的諸原則與自由概念相關時就叫做法則,並且連同其推論構成了哲學的第二部分,亦即實踐的部分。

因此,就像純粹幾何學問題的解決並不屬於幾何學的一個特殊的部分,或者土地丈量術配不上一門與純粹幾何學有別的實踐幾何學的名稱而作為一般幾何學的第二部分一樣,實驗或者觀察的機械藝術或者化學藝術就同樣不可以,而且更不可以被視為自然學說的一個實踐部分,最後,家庭經濟、地區經濟、國家經濟,交往藝術,飲食學的規範,且不說普遍的幸福學說,甚至就連為了幸福學說的目的對偏好的抑制和對激情的約束也不說,都不可以被算做實踐哲學,或者這些東西根本不構成一般哲學的第二部分;因為它們全都僅僅包含技巧的規則,這些規則因而只是技術實踐的,為的是產生一種按照原因和結果的自然概念而有可能的結果,這些自然概念既然屬於理論哲學,就服從作為出自理論哲學(自然科學)的純然補充的那些規範,因而不能要求在一種被稱為實踐哲學的特殊哲學中有任何位置。與此相反,完全建立在自由概念之上、完全排除意志的出自自然的規定根據的那些道德實踐的規範,則構成規範的一種完全特殊的方式;它們也像自然所服從的那些規則一樣,絕對叫做法則,但卻不像後者那樣基於感性的條件,而是基於一個超感性的原則,並且在哲學的理論部分之外完全獨立地要求一個另外的部分,名叫實踐哲學。

由此可見,哲學所提供的實踐規範的總和,之所以構成哲學的一個被置於理論部分旁邊的特殊部分,並不是由於這些規範是實踐的;因為即使它們的原則完全取自自然的理論知識(作為技術上實踐的規則),它們也能夠是實踐的;而是由於它們的原則根本不是借自永遠以感性為條件的自然概念,從而是基於惟有自由概念才通過形式的法則使之可以辨識的超感性東西的,所以是道德實踐的,亦即不純然是這種或者那種意圖中的規範和規則,而且無須與目的和意圖先行發生關係就已是法則;而且如果是這樣,那總和就構成哲學的一個特殊部分。

二、一般哲學的領域

先天概念在多大的範圍具有其運用,我們的認識能力根據原則的應用所達到的範圍就有多大,從而哲學達到的範圍就有多大。

但是,那些概念為了盡可能地實現對象的某種知識而與之發生關係的一切對象的總和,可以根據我們的認識能力對這種意圖不同的勝任或者不勝任來進行劃分。

概念如果與對像發生關係,無論對於這些對象的一種知識是否可能,就都擁有自己的疆場,這個疆場純然是按照它們的客體與我們的一般認識能力所具有的關係來規定的。———這個疆場的那個我們可能有所認識的部分,就是這些概念和為此所需要的認識能力的一個地域(territorium)。這個地域的那個由這些概念在其上立法的部分,就是這些概念和它們該有的認識能力的領域(ditio)。因此,經驗概念雖然在作為一切感官對像之總和的自然中擁有自己的地域,但卻沒有領域(而是只有其居留地,domicilium);因為它們雖然被合法地生成出來,但卻不是立法的,相反,基於它們的規則都是經驗性的,因而是偶然的。

我們的全部認識能力有兩個領域,即諸自然概念的領域和自由概念的領域;因為認識能力是通過這兩者而先天地立法的。現在,哲學也按照這一點分為理論哲學和實踐哲學。但是,哲學的領域建立於其上和哲學的立法施行於其上的這個地域,卻永遠只是一切可能經驗的對象之總和,只要這些對像僅僅被當做純然的顯像;因為若不是這樣,知性就這些對像而言的立法就會是不可設想的。

通過自然概念來立法,這是通過知性發生的,並且是理論的。通過自由概念來立法,這是由理性而發生的,並且是純然實踐的。不過惟有在實踐中,理性才能是立法的;就(自然的)理論知識而言,它只能(作為憑借知性而精通法則的)從所立的法中通過推理而得出結論,這些結論畢竟永遠只停留在自然那裡。但反過來,如果規則是實踐的,理性卻並不因此馬上就是立法的,因為這些規則也可能是技術實踐的。

因此,知性和理性在經驗的同一個地域上有兩種不同的立法,一種立法不可以損害另一種立法。因為自然概念對於通過自由概念的立法沒有影響,同樣,自由概念也不干擾自然的立法。———至少無矛盾地設想兩種立法以及屬於它們的能力在同一個主體中的共存,其可能性是《純粹理性批判》所證明的,《純粹理性批判》通過揭示反對的理由中的辯證幻相而摧毀了這些反對的理由。

但是,這兩個雖然不在其立法上,但畢竟在其感官世界中的作用上不停地相互限制的不同領域,卻構不成一個東西,其原因在於:自然概念雖然在直觀中表現其對像,但卻不是將之表現為物自身,而是表現為純然的顯像;與此相反,自由概念在它的客體中雖然表現物自身,但卻不是在直觀中表現的,因而雙方沒有一方能夠獲得關於自己的客體(甚至關於能思維的主體)作為物自身的一種理論知識,這物自身將會是超感性的東西,人們雖然必須把關於它的理念作為經驗那一切對象的可能性的基礎,但卻永遠不能把這理念本身提升和擴展為一種知識。

因此,對於我們全部的認識能力來說,有一個不受限制的、但也不可接近的疆場,這就是超感性東西的疆場,在其中我們為自己找不到任何地域,因而在它上面既不能為知性概念也不能為理性概念擁有一個用於理論認識的領域;這個疆場,我們雖然為了理性的理論應用和實踐應用而必須用理念去佔領,但我們在與出自自由概念的法則的關係中能夠使這些理念獲得的,卻無非是實踐的實在性,據此,我們的理論知識絲毫也沒有由此擴展到超感性的東西上面去。

現在,雖然在作為感性東西的自然概念領域和作為超感性東西的自由概念領域之間強化了一道明顯的鴻溝,以至於從前者到後者(因而憑借理性的理論應用)不可能有任何過渡,就好像這是兩個不同的世界,前一個世界不能對後一個世界有任何影響似的;但是,後一個世界畢竟應當對前一個世界有影響,也就是說,自由概念應當使通過它的法則所提出的目的在感官世界中成為現實;因此,自然必須也能夠這樣來設想,即它的形式的合法則性至少與要在它裡面造就的目的按照自由法則的可能性相協調。———所以,畢竟必須存在著作為自然之基礎的超感性東西與自由概念實踐上所包含的東西的統一性的某種根據,這個根據的概念雖然既沒有在理論上也沒有在實踐上達到對這個根據的一種認識,因而不擁有特有的領域,但卻仍然使按照一方的原則的思維方式向按照另一方的原則的思維方式的過渡成為可能。

三、作為哲學的這兩個部分結合成為一個整體的手段的判斷力批判

就認識能力能夠先天地提供的東西而言對這些認識能力進行的批判,真正說來在客體方面不擁有任何領域;因為它不是任何學說,而僅僅是要研究,按照我們的能力現有的情況,一種學說通過這些能力是否以及如何是可能的。這個批判的疆場伸展到這些能力的一切僭妄之上,以便把它們置於它們的合法性的界限之內。但是,不能進入哲學的劃分之中的東西,卻有可能作為一個主要部分進入對一般純粹認識能力的批判中來,也就是說,如果它包含著一些自身既不適合於理論應用也不適合於實踐應用的原則的話。

包含著一切先天的理論知識之根據的自然概念基於知性的立法。———包含著一切無感性條件的先天實踐規範之根據的自由概念基於理性的立法。因此,這兩種能力除了按照邏輯形式能夠被運用於不論何種起源的原則上之外,還每一個都按照內容有其自己的立法,在這立法之上沒有別的(先天的)立法,因而這種立法就論證了把哲學劃分為理論哲學和實踐哲學的理由。

不過,在高等認識能力的家族中畢竟還有知性和理性之間的一個中間環節。這就是判斷力,關於它人們有理由按照類比來猜測,它即便不可以先天地在自身包含著一種自己的立法,但卻同樣可以先天地在自身包含著一條它所特有的尋求法則的原則,也許是一條純然主觀的原則。這個原則雖然不應有任何對像疆場作為它的領域,但畢竟能夠擁有一個地域,而對於該地域的某種性狀來說,恰恰惟有這條原則才會有效。

但為此,還(按照類比來判斷)有一個新的根據,來把判斷力與我們的表象能力的另一種秩序聯結起來,比起與認識能力家族的親緣關係,這種聯結看起來具有還要更大的重要性。因為一切靈魂能力或者機能都可以被回溯到這三種不能再從一個共同根據推導出來的能力:認識能力、愉快和不快的情感和欲求能力(對於人們作為經驗性原則來使用的那些概念,如果人們有理由猜測它們與先天的純粹認識能力有親緣關係,那麼,由於這種關係而嘗試對它們作出一種先驗的定義,是有益處的;也就是說,通過純粹的範疇來定義,只要僅僅這些範疇就已經充分地說明眼前的概念與其他概念的區別。在這裡,人們遵循的是數學家的榜樣,數學家讓自己的課題的經驗性材料尚不確定,而只是把它們在這個課題的純粹綜合中的關係置於純粹算術的概念之下,並由此使該課題的解決普遍化。———人們曾由於一個類似的程序(《實踐理性批判》前言,16頁)而指責我,並指責我對欲求能力的定義,即憑借其表象而是這些表象的對象之現實性的原因的能力;因為據說純然的願望畢竟也是欲求,但對此每一個人都告訴自己,他僅僅憑借這些願望是不能產生出它們的客體的。———但這無非是證明了,在人心中也有一些使他自己與自己相矛盾的欲求,因為他僅僅憑借自己的表象就致力於產生客體,但他卻不能指望這表象有什麼成果,因為他意識到,他的機械力量(如果我可以這樣稱謂非心理學的力量的話)必須由那個表象來規定,以便(因而是間接地) 產生出客體,但這些力量要麼不充分,要麼所關涉的根本就是不可能之事,例如使發生了的事不曾發生(O mihi praeteritos,etc.[哦,要是……把逝去的年華送還給我就好了]*),或者在焦急的等候中能夠取消直到期待的那個瞬間到來的中間時間。———儘管我們在這樣一些幻想的欲求中意識到我們的表象不足以(或者根本不適合於)成為它們的對象的原因,但畢竟在每一個願望中都包含有這些對象的關係作為原因,因而包含著它們的因果性的表象,在這個願望是一種情緒,亦即是渴望的時候,這一點就尤其明顯。因為這些幻想的欲求由此證明,它們使人心膨脹和萎縮,並如此耗盡力量,以至於這些力量通過表象而反覆地緊張起來,但卻讓心靈在考慮到不可能性時不斷地又沉淪回到疲憊中去。甚至對避開巨大的、就人們所看出而言無法避免的災禍的祈求,以及為達到以自然的方式不可能的目的而採取的諸多迷信的手段,都證明了表象與其客體的因果關係,這種因果關係甚至不能由於意識到不足以達到努力的效果而被阻擋。———但是,為什麼在我們的本性中被置入了對有意識地為空的欲求的這種癖好,這是一個人類學上的目的論問題。看起來,如果直到我們確保我們的能力足以產生一個客體之前,我們都不應當被規定去使用力量的話,這些力量在大多數情況下就會依然未曾使用。因為通常我們惟有通過嘗試自己的力量才認識自己的力量。因此,在空的願望中的這種錯覺只不過是我們的本性中的一種善意安排的結果罷了。*維吉爾:《伊尼特》,Ⅷ,560,完整的詩句為:O mihi praeteritos referat si Juppiter annos[哦,要是朱庇特把逝去的年華送還給我就好了]。———科學院版編者注。)。對於認識能力來說,惟有知性是立法的,如果認識能力(如它不與欲求能力相混淆而被單獨考察時也必定發生的那樣)作為一種理論認識的能力與自然發生關係的話,惟有就自然(作為顯像)而言,我們才有可能通過先天的自然概念來立法,而先天的自然概念真正說來也就是純粹的知性概念。———對於作為一種依據自由概念的高級能力的欲求能力來說,惟有理性(自由概念惟有在理性中才成立)才是先天地立法的。———現在,在認識能力和欲求能力之間所包含的是愉快的情感,就像在知性和理性之間所包含的是判斷力一樣。因此,至少暫時可以猜測,判斷力同樣獨自包含著一個先天原則,而且既然與欲求能力必然結合在一起的是愉快或者不快的情感(無論愉快或者不快是像在低級的欲求能力那裡一樣先行於這種能力的原則,還是像在高級的欲求能力那裡一樣只是從道德法則對這能力的規定中產生出來),判斷力同樣將造成從純粹的認識能力,亦即從自然概念的領域向自由概念的領域的一種過渡,就像它在邏輯應用中使得從知性向理性的過渡成為可能一樣。

因此,即使哲學只能被劃分為兩個主要部分,亦即理論哲學和實踐哲學,即使我們關於判斷力自己的原則有可能說出的一切在哲學中都必須被算做理論的部分,亦即被算做依據自然概念的理性知識,然而,必須在著手建立那個體系之前就為了它的可能性而澄清這一切的純粹理性批判,畢竟是由三個部分構成的:純粹知性批判、純粹判斷力批判和純粹理性批判,這些能力之所以被稱為純粹的,乃是因為它們是先天地立法的。

四、作為一種先天地立法的能力的判斷力

一般判斷力是把特殊的東西當做包含在普遍的東西之下、來對它進行思維的能力。如果普遍的東西(規則、原則、法則)被給予了,那麼,把特殊的東西歸攝在普遍的東西之下的判斷力(即使它作為先驗的判斷力先天地指明了諸條件,惟有依據這些條件才能被歸攝在那種普遍的東西之下)就是規定性的。但如果只有特殊的東西被給予了,判斷力為此必須找到普遍的東西,那麼,這種判斷力就純然是反思性的。

規定性的判斷力從屬於知性提供的普遍的先驗法則,它只是歸攝的;法則對它來說是先天地預先確定下來的,因此它不必為自己想到一條法則,以便能夠把自然中的特殊的東西置於普遍的東西之下。———然而,自然有如此多種多樣的形式,彷彿是普遍的先驗自然概念有如此之多的變異,它們通過純粹知性先天地立的那些法則依然未得到規定,因為這些法則僅僅一般而言地關涉一個自然(作為感官的對象)的可能性,但這樣,對於這些變異就也必須有一些法則,這些法則雖然作為經驗性的法則按照我們知性的洞識來看可能是偶然的,但如果它們應當叫做法則的話(就像一個自然的概念也要求的那樣),就必須從雜多之統一性的一個儘管不為我們所知的原則出發被視為必然的。———反思性的判斷力的職責是從自然中的特殊的東西上升到普遍的東西,因此它需要一個原則,它不能從經驗借來這個原則,因為這原則恰恰應當為一切經驗性的原則在同樣是經驗性的、但卻更高的原則之下的統一性提供根據,因而為這些原則相互之間的系統隸屬的可能性提供根據。因此,這樣一個先驗原則,反思性的判斷力只能當做法則自己給自己確立,不能從別處拿來(因為若不然,它就會是規定性的判斷力了),也不能指定給自然,因為關於自然法則的反思取決於自然,而自然並不取決於我們力圖去獲得一個就這些法則而言完全是偶然的自然概念所依據的那些條件。

現在,這個原則不可能是別的,而只能是:既然普遍的自然法則的根據在我們的知性裡面,所以知性把這些法則指定給自然(雖然只是按照自然之為自然的普遍概念),而特殊的經驗性法則,就其中通過那些普遍的自然法則依然未得到規定的東西而言,必須按照這樣一種統一性來考察,就好像同樣有一個知性(即便不是我們的知性)為了我們的認識能力而給予了這種統一性,以便使一個按照特殊的自然法則的經驗體系成為可能似的。這並不是說好像必須以這種方式現實地假定一個這樣的知性(因為這只是反思性的判斷力,這個理念把它用做原則,是為了反思,而不是為了規定);相反,這種能力由此是給自己立法,而不是給自然立法。

現在,由於關於一個客體的概念,只要同時包含著這個客體的現實性的根據,就叫做目的,而一個事物與各種事物的那種惟有按照目的才有可能的性狀的協調一致,就叫做該事物的形式的合目的性,所以,判斷力的原則就服從一般經驗性法則的那些自然事物的形式而言,就是自然在其雜多性中的合目的性。也就是說,自然通過這個概念被如此表現,就好像有一個知性包含著它的經驗性法則的雜多之統一性的根據似的。

因此,自然的合目的性是一個特殊的先天概念,它僅僅在反思性的判斷力中有其起源。因為人們不能這樣把某種東西當做自然在自然產品上與目的的關係來賦予自然產品,而只能運用這個概念,就顯像在自然中按照經驗性法則已給出的那種聯結而言來反思自然。這個概念與(人類藝術的,或者也有道德的)實踐的合目的性也是完全不同的,儘管它是按照與後者的類比而被思考的。

五、自然的形式合目的性的原則是判斷力的一個先驗原則

一個先驗的原則,就是藉以表現事物惟有在其下才能成為我們知識的一般客體的那種普遍先天條件的原則。與此相反,一個原則如果表現的是其概念必須被經驗性地給予的客體惟有在其下才能被先天地進一步規定的條件,就叫做形而上學的。於是,物體作為實體和作為可變實體,其知識的原則如果表達的是它們的變化必定有一個原因,那這個原則就是先驗的;但是,如果它表達的是它們的變化必定有一個外部的原因,那這個原則就是形而上學的。因為在前一種場合裡,物體惟有通過本體論的謂詞(純粹知性概念),例如作為實體,才可以被思維,以便先天地認識這個命題;但在第二種場合裡,一個物體(作為空間中的一個運動物)的經驗性概念必須被當做這個命題的基礎,但在這種情況下,後面這個謂詞(僅僅通過外部原因而有的運動)應當歸於物體,這卻是完全能夠先天地看出的。———這樣,正如我馬上就要指出的,自然(在其經驗性法則的雜多性之中)的合目的性的原則就是一個先驗的原則。因為客體只要被思考為服從這個原則的,其概念就只是可能經驗知識的一般對象的純粹概念,而不包含任何經驗性的東西。與此相反,必須在一個自由意志的規定的理念中來思考的那種實踐的合目的性的原則,卻會是一個形而上學的原則,因為作為一個意志的一種欲求能力的概念畢竟必須經驗性地被給予(不屬於先驗的謂詞)。但是,這兩種原則仍然都不是經驗性的,而是先天的原則,因為為了把謂詞與它們判斷中的主體的經驗性概念結合起來,並不需要任何其他的經驗,相反,那種結合是完全能夠先天地看出的。

自然的一種合目的性的概念屬於先驗的原則,這一點,人們可以從判斷力的那些被先天地當做自然研究之基礎的準則中充分地看出來,這些準則仍然只關涉經驗的可能性,因而是自然的知識的可能性,但不僅僅是作為一般的自然,而是作為通過特殊法則的一種雜多性來規定的自然。這些準則作為形而上學智慧的格言,借人們不能從概念出發來闡明其必然性的一些規則的機會,足夠經常地、但只是分散地出現在這門科學的進程中。「自然取最短之路(lex parsimoniae[節儉律]);但自然並不飛躍,無論是在其變化的序列中,還是在種類不同的形式的編排中(lex continui in natura[自然中的連續律]);儘管如此,自然在經驗性法則中的巨大的雜多性,卻是少數原則之下的統一性(principia praeter necessitatem non sunt multiplicanda[如無必要,勿增原則])」;如此等等。

但是,如果人們想指明這些原理的起源,並沿著心理學的途徑來嘗試這樣做,那麼,這是完全違背這些原理的意思的。因為它們所說的,並不是有什麼事情發生,亦即我們的認識能力按照什麼規則現實地推進自己的遊戲,以及它如何被判斷,而是它應當如何被判斷;而在這裡,如果原則純然是經驗性的,這種邏輯上的客觀必然性就不會出現。因此,對於我們的認識能力及其應用來說,明顯地從這些認識能力中閃現出來的自然的合目的性就是判斷的一個先驗原則,因而也需要一個先驗的演繹,如此作判斷的根據必須借助這個演繹到先天的知識源泉中去尋找。

也就是說,在一個經驗的可能性的諸根據中,我們首先找到的是某種必然的東西,亦即普遍的法則,沒有它們,一般的自然(作為感官的對象)就不能被思維;而這些法則是基於範疇,被運用於一切我們可能有的直觀的形式條件之上的,只要這些直觀同樣是先天地被給予的。在這些法則之下,判斷力就是規定性的;因為它要做的無非就是在被給予的法則之下進行歸攝。例如,知性說一切變化都有其原因(普遍的自然法則);先驗的判斷力現在要做的,無非就是指明在已提交的知性概念之下進行歸攝的條件,而這就是同一個事物的諸規定的演替。對於一般自然(作為可能經驗的對象)來說,那條法則就被認為是絕對必然的。———但現在,經驗性知識的對象除了那個形式的時間條件之外還以諸多方式被規定,或者就人們能夠先天地作出判斷而言是可被規定的,以至於種類不同的自然除了它們都屬於一般自然而共有的東西之外,還能夠以無限多樣的方式成為原因;這些方式中的每一種都(按照一般原因的概念)有其自己的規則,這個規則就是法則,因而帶有必然性,儘管我們按照我們認識能力的性狀和限制根本看不出這種必然性。因此,我們必須在自然中就其純然經驗性的法則而言來思維無限多樣的、對於我們的見識來說仍然是偶然的(不能被先天地認識到的)經驗性法則的一種可能性;而且就它們而言,我們把根據經驗性法則的自然統一性和經驗(作為根據經驗性法則的體系)的統一性的可能性評判為偶然的。但是,由於畢竟必須必然地預設和假定這樣一種統一性,若不然,就不會出現使經驗性知識成為一個經驗整體的普遍聯繫了,因為普遍的自然法則雖然按照事物作為一般自然物的類提供了事物中間的這樣一種聯繫,但卻不是特別地按照其作為這樣一些特殊的自然存在者的類提供的,所以,判斷力為了其自己的應用,必須假定這一點是先天原則,即特殊的(經驗性的)自然法則中對人的見識來說偶然的東西,在把它們的雜多結合成為一個就自身而言可能的經驗時,仍然包含著一種對我們來說雖然無法探究、但畢竟可以思維的合法則的統一性。因此,由於合法則的統一性是在一個我們雖然按照某種必然的意圖(知性的某種需要)、但同時畢竟是當做就自身而言偶然的來認識的結合中被表現為諸客體(在這裡就是自然)的合目的性的,所以,就服從可能的(尚待揭示的)經驗性法則的事物而言純然是反思性的判斷力,必須就這些法則而言按照對我們的認識能力來說的一個合目的性原則去思維自然,這原則也就被表述在判斷力的上述準則中。現在,自然的合目的性這個先驗概念既不是一個自然概念,也不是一個自由概念,因為它根本沒有把任何東西賦予客體(自然),而是僅僅表現著我們關於一個普遍關聯著的經驗而對自然的對象作出反思時必須如何行事的惟一方式,因而表現著判斷力的一個主觀原則(準則);因此,如果我們在純然經驗性的法則中找到這樣一種系統的統一性,我們也感到高興(真正說來是了結了一種需要),就好像這是一個幸運的、對我們的意圖有利的巧合似的;儘管我們必須必然地假定,它是這樣一種統一性,我們畢竟不能看出和證明它。

為了確信對眼前概念的這個演繹的正確性和假定這個概念是先驗認識原則的必要性,人們只須考慮到這一任務的重大:使一個或許包含著無限多樣的經驗性法則的自然之被給予的諸知覺成為一個有關聯的經驗,這個任務是先天地處在我們的知性之中的。知性雖然先天地擁有自然的普遍法則,沒有這些法則,自然根本不能是一個經驗的任何對像,但是,知性除此之外畢竟也還需要自然在其特殊的規則中的某種秩序,這些規則只能經驗性地為知性所認識,而且它們就知性而言是偶然的。沒有這些規則,就不會有從一般可能經驗的普遍類比向特殊類比的進展,知性必須把這些規則設想為法則(亦即設想為必然的),因為若不然,它們就不會構成任何自然秩序;儘管知性並不認識或者能夠在某個時候看出它們的必然性。因此,儘管知性就它們(客體)而言不能先天地規定任何東西,它卻必須為了探究這些經驗性的所謂法則,而把一個先天原則,亦即按照這些法則自然的一種可認識的秩序是可能的,奠定為關於自然的一切反思的基礎,而表述這同一個原則的是如下的命題:在自然中類和種有一種我們能夠把握的隸屬關係;那些類和種又按照一個共同的原則而相互接近,以便一個向另一個的過渡並由此向更高的類的過渡成為可能;既然必須為諸自然結果在類上的差異假定同樣多不同種類的因果性,這對於我們的知性來說一開始就顯得是不可避免的,所以,它們仍然可以服從少數原則,而我們則必須致力於搜尋這些原則;如此等等。自然與我們的認識能力的這種協調一致,是判斷力為了自己按照其經驗性法則對自然作出反思而先天地預設的,因為知性同時在客觀上承認它是偶然的,而惟有判斷力才把它當做先驗的合目的性(與主體的認識能力相關)賦予了自然;因為我們沒有這個預設,就不會有自然按照經驗性法則的任何秩序,因而對於應當按照其一切多樣性來對待這些規律的經驗和自然研究來說就不會有任何導線了。

因為完全可以設想,無論自然事物按照普遍的法則如何齊一,沒有這種齊一,經驗知識的一般形式就根本不會出現,但自然的諸經驗性法則連同其作用在類上的差異卻仍可能如此巨大,以至於對於我們的知性來說,不可能在自然中揭示出一種可理解的秩序,把自然的產物劃分為類和種,以便把對一個自然產物的解釋和理解的原則也運用於對另一個自然產物的解釋和把握,並使一種對我們來說如此混亂的(真正說來只是無限雜多的、不適合於我們的理解能力的)材料成為一個有關聯的經驗。

因此,判斷力對於自然的可能性來說也有一個先天原則,但只是在自身的主觀考慮中,判斷力借此不是給自然指定法則(作為自律),而是為了對自然的反思而給它自己指定法則(再自律),人們可以把這法則稱為在自然的經驗性法則方面自然的特殊化法則,這一法則不是判斷力先天地在自然身上認識到的,而是它為了自然的一種可以為我們的知性所認識的秩序,在它關於其普遍的法則所做的劃分中,當它要使特殊法則的一種多樣性隸屬這些普遍法則時所假定的。因此,如果人們說:自然按照對我們的認識能力來說的合目的性原則,也就是說,為了在其必要的工作上適應人類的知性,即為知覺呈現給它的特殊的東西找到普遍的東西,並為不同的東西(雖然對於每一個屬來說是普遍的東西)又找到在原則的統一性中的聯結,使自己的普遍法則特殊化,那麼,人們由此既沒有給自然指定一個法則,也沒有通過觀察從自然學到一個法則(儘管那個原則可以通過這種觀察得到證實)。因為它不是規定性的判斷力的一個原則,而純然是反思性的判斷力的一個原則;人們只是希望,自然盡可以隨意地按照自己的普遍原則建立起來,人們卻絕對必須按照那個原則和建立在它上面的那些準則去探究自然的經驗性法則,因為我們惟有在那個原則成立的範圍內才能憑借運用我們的知性而在經驗中前進並獲取知識。

六、愉快情感與自然合目的性概念的結合

自然在其特殊法則的多樣性中與我們要為它找出原則的普遍性的需要的協調一致,按照我們的一切見識來說都必須被評判為偶然的,但對我們的知性需要來說畢竟仍然是不可缺少的,因而是自然與我們的僅僅指向知識的意圖協調一致所憑借的合目的性。———知性的普遍法則同時是自然的法則,它們對於自然來說與物質的運動法則一樣是必要的(儘管是出自自發性);而它們的產生也不憑借我們的認識能力以任何意圖為前提條件,因為我們惟有通過它們才首先對什麼是事物(自然)的知識獲得一個概念,而且這些法則是應當必然地歸於作為我們認識的一般客體的自然的。然而,自然依據其特殊的法則的秩序,無論有怎樣超出我們的把握能力的、至少可能的多樣性和不同類性,畢竟還是現實地適合這種把握能力的,這一點,就我們能夠看出的而言,是偶然的;而找出這種秩序,是我們的知性的工作,它被有意地引向知性的一個必然的目的,即把諸原則的統一性帶進自然;在這種情況下,判斷力必須把這個目的賦予自然,因為知性在這方面不能給自然指定任何法則。

任何意圖的實現都與愉快情感相結合;如果實現的條件是一個先天表象,就像在這裡是反思性的判斷力的一個一般原則那樣,那麼,愉快情感也就是通過一個先天根據被規定的,而且這規定對每個人都有效;確切地說是僅僅通過客體與認識能力的關係被規定的,合目的性概念在這裡絲毫不考慮欲求能力,因而與自然的一切實踐的合目的性完全有別。

事實上,既然我們沒有、也不可能從知覺與依據普遍自然概念(範疇)的法則的吻合中發現對我們心中的愉快情感的絲毫作用,因為知性在這裡是無意地按照其本性而必然行事的,那麼另一方面,發現兩個或者更多經驗性的異質自然法則在一個包含著它們兩者的原則之下的一致性,就是一種十分明顯的愉快的根據,常常甚至是一種驚讚的根據,乃至是一種即便人們足以熟悉了它的對象也不會停止的驚讚的根據。雖然,只是由於自然的可理解性及其種類劃分的統一性,我們按照其特殊法則認識自然所憑借的那些經驗性概念才是可能的,而我們在這種可理解性和統一性上已不再感到任何明顯的愉快,但是,這種愉快肯定在當時曾經存在,只是由於最平常的經驗沒有它就會是不可能的,它逐漸地被混同於純然的知識,而不再被特別注意到罷了。———因此,這就需要在評判自然時使人注意到自然對我們的知性來說的合目的性的某種東西,即一種把自然的不同類的法則盡可能地置於更高的、儘管總還是經驗性的法則之下的研究,以便在做到這一點時,對自然對於我們的認識能力來說的這種我們視為僅僅偶然的一致感到愉快。與此相反,自然的這樣一個表象絕對會引起我們的反感,人們通過這個表象事先告訴我們,如果超出最通常的經驗做絲毫的研究,我們就會遇到自然的諸法則的一種異質性,它使得把自然的特殊法則結合在普遍的經驗性法則之下對於我們的知性來說成為不可能的,因為這與自然在其種類中的主觀上合乎目的的特殊化的原則和我們以後者為意圖的反思性判斷力相牴觸。

然而,判斷力的這個前提條件,在自然對於我們認識能力的那種理想的合目的性應當被擴展到多遠這一點上,仍然是如此地不確定,以至於如果有人對我們說,通過觀察而對自然的一種更深刻或者更廣泛的認識最終必然遇到一種法則的多樣性,任何人類知性都不能把這種多樣性回溯到一個原則,那麼,我們也將滿意,儘管我們更樂意在另外一些人給我們以希望時聽到:我們對自然的內部瞭解越多,或者越能夠把它與我們現在還不知道的外部環節作比較,我們就會發現自然在其原則上越是簡單,儘管有其經驗性法則的表面上的異質性也越是一致,我們的經驗就前進得越遠。因為我們的判斷力的指令就是:按照自然與我們的認識能力相適合的原則,就我們的認識能力所及去行事,不去斷定(因為它不是給予我們規則的規定性的判斷力)它是否在某個地方有自己的界限,因為我們雖然在我們的認識能力的合理應用方面能夠規定界限,但在經驗性的領域裡對界限的任何規定都是不可能的。

七、自然的合目的性的審美表象

在一個客體的表象上純然主觀的東西,亦即構成這表象與主體的關係、而不構成其與對象的關係的東西,就是該表象的審美性狀;但是,在該表象上用做或者能夠被用於對象的規定(知識)的東西,則是該表象的邏輯有效性。在對一個感官對象的知識中,這兩種關係一起出現。在對我之外的事物的感官表象中,我們在其中直觀這些事物的那個空間的性質,就是我對這些事物的表象的純然主觀的東西(這些事物作為客體就自身而言是什麼,由此依然未得到澄清),由於這種關係的緣故,對像即便由此也只是作為顯像被思維的;但是,空間儘管自己純然主觀的性質,卻仍然是作為顯像的事物的一個知識成分。感覺(這裡是外部感覺)同樣表達著我們對我們之外的事物的表象之純然主觀的東西,但真正說來是表達著這些表象的質料性的(實在的)東西(由此某種實存的東西被給予),就像空間表達著這些事物的直觀之可能性的純然先天形式一樣;而感覺仍然被用於認識我們之外的客體。

但是,在一個表象上根本不能成為任何知識成分的主觀的東西,就是與該表象相結合的愉快或者不快;因為通過它,我在該表象的對象上沒有認識到任何東西,儘管它很可能是某種知識的結果。如今,一個事物的合目的性,如果它在知覺中被表現出來,也不是客體本身的任何性狀(因為這樣一種性狀是不能被知覺的),儘管它能夠被從一個事物的某種知識中推論出來。因此,先行於一個客體的知識的,甚至不想為了一種知識而使用該客體的表象也仍然與這表象直接地結合著的那種合目的性,就是這表象的主觀的東西,它根本不能成為知識的成分。因此,對像在這種情況下之所以被稱為合目的的,就只是因為它的表象直接地與愉快的情感相結合;而這表象本身就是合目的性的一個審美表象。問題僅僅在於,一般說來是否有合目的性的這樣一種表象。

如果對一個直觀對象的形式的純然把握(apprehensio)無須直觀與一個概念的關係就為了一個確定的知識而有愉快與之相結合,那麼,這個表象就由此不是與客體相關,而是僅僅與主體相關;而這愉快所能表達的就無非是客體與在反思性的判斷力中起作用的認識能力的適應性,而且是就這些能力在其中起作用而言的,因而所表達的純然是客體的主觀的、形式的合目的性。因為使諸形式進入想像力的上述把握,如果不是反思性的判斷力哪怕是無意地,至少把這些形式與判斷力的把直觀與概念聯繫起來的能力進行比較,是永遠不可能發生的。現在,如果在這種比較中,想像力(作為先天直觀的能力)通過一個被給予的表象被無意地置於與知性的一致之中,那麼,對像在這種情況下就必定被視為對反思性的判斷力來說合目的的。這樣一個判斷就是對客體的合目的性的審美判斷,它不是建立在關於對象的任何現成概念之上的,也不造就關於對象的任何概念。它的對象的形式(不是它的表象的質料性的東西,即感覺)在關於這個形式的純然反思中(無意於一個要從對像獲得的概念)就被評判為這樣一個客體的表象上的愉快的根據:這種愉快也被判斷為與這客體的表象必然地結合著的,因而不僅是對把握這個形式的主體來說,而是對任何一般而言的作判斷者來說都是如此。對像在這種情況下就叫做美的,而通過這樣一種愉快(因而也是普遍有效地)作判斷的能力就叫做鑒賞。因為既然愉快的根據僅僅被置於一般反思的對象的形式中,因而不被置於對於對象的任何感覺中,也與一個包含著某種意圖的概念無關,所以,這就只是主體中一般判斷力的經驗性應用的合法則性(想像力與知性的統一),在其先天條件普遍有效的反思中,客體的表象與這種合法則性是協調一致的;而且既然對象與主體能力的這種協調一致是偶然的,所以它就造就了該對象就主體的認識能力而言的合目的性的表象。

現在,這裡有一種愉快,它與一切不是由自由概念(亦即由通過純粹理性對高等欲求能力所作的先行規定)所造成的愉快和不快一樣,永遠不能從概念出發被視為與一個對象的表象必然相結合的,而是在任何時候都必須被認識為僅僅通過反思的知覺與表象相聯結的,因而與一切經驗性判斷一樣不能預示任何客觀必然性和要求先天有效性。但是,鑒賞判斷也像任何其他經驗性判斷一樣,只是要求對每個人都有效,這一點即使它有內在的偶然性,也總是可能的。令人驚訝之處和不同之處只是在於:不是一個經驗性的概念,而是一個愉快情感(因而根本不是概念),要苛求於每一個人,並與客體的表象相聯結,就好像它是與客體的知識結合著的謂詞似的。

個別的經驗判斷,例如一個人在一塊水晶中發覺有一個移動的水滴,有理由要求每一個別的人都必定同樣發現這一點,因為他是按照規定性的判斷力的普遍條件在一般的可能經驗的法則之下作出這個判斷的。同樣,一個人在對一個對象的形式的純然反思中不考慮一個概念就感到愉快,儘管這個判斷是經驗性的,是一個個別的判斷,他也有理由要求任何人的贊同;因為這種愉快的根據是在反思性的判斷的普遍的、儘管是主觀的條件中,亦即在一個對像(無論它是自然的產物還是藝術的產物)與諸認識能力相互之間的關係之合目的的協調一致中被發現的,這些認識能力是為每一個經驗性知識(想像力和知性的經驗性知識)所要求的。因此,愉快在鑒賞判斷中雖然依賴一個經驗性的表象,並且不能先天地與任何概念相結合(人們不能先天地規定哪個對象將適合或者不適合鑒賞,人們必須試一試它);但是,愉快畢竟是這個判斷的規定根據,這只是由於人們意識到,它是僅僅基於反思及其與一般客體知識的協調一致之普遍的,雖然只是主觀的條件的,對這種反思來說,客體的形式是合目的的。

這就是為什麼鑒賞判斷按照其可能性也經受一種批判的原因,因為這種可能性以一個先天原則為前提條件,儘管這個原則既不是知性的一個認識原則,也不是意志的一個實踐原則,因而根本不是先天地作出規定的。

但是,由對事物(既有自然的事物也有藝術的事物)的形式的反思而來的一種愉快的感受性,不僅表明了客體在主體身上按照自然概念在與反思性的判斷力的關係中的合目的性,而且也反過來表明了主體就對像而言按照對象的形式乃至無形式根據自由概念的合目的性;而這樣一來所發生的就是:審美判斷不僅作為鑒賞判斷與美者相關,而且作為出自一種精神情感的判斷與崇高者相關,於是對審美判斷力的那個批判就必須分為兩個與此符合的主要部分。

八、自然的合目的性的邏輯表象

在一個於經驗中被給予的對象上,合目的性可以要麼出自一種純然主觀的根據,被表現為對象的形式在先於一切概念而對該對象的把握(Apprehensio)中與諸認識能力為將直觀與概念結合成一種知識而有的協調一致;要麼出自一種客觀的根據,被表現為對象的形式按照事物的一個先行的、包含這形式的根據的概念而與事物本身的協調一致。我們看到過:前一種合目的性的表象基於在僅僅反思對象的形式時對該形式的直接愉快;因此,第二種合目的性的表象由於不是把客體的形式與主體在把握這形式時的認識能力聯繫起來,而是把它與對像在一個被給予的概念之下的一種確定的知識聯繫起來,就與對事物的一種愉快情感毫無干係,而與對事物的評判中的知性相關。如果關於一個對象的概念被給予了,那麼,在應用這概念達到知識時,判斷力的工作就在於展現(exhibitio),也就是說,在於用一個相應的直觀來支持該概念;無論這件事是通過我們自己的想像力發生的,就像在藝術中,當我們把一個預先把握到的關於一個對我們來說是目的的對象的概念實現出來時那樣,還是通過自然在它的技術中(就像在有機體中那樣)發生的,如果我們把我們的目的概念加給自然以評判它的產品的話;在後一場合,不僅自然在事物的形式中的合目的性,而且它的這個作為自然目的的產品也都得到了表現。———儘管我們關於自然根據經驗性法則在其種種形式中的主觀合目的性的概念根本不是關於客體的概念,而只是判斷力在自然的這種過於龐大的雜多性中獲得概念(能夠在這種雜多性中判定方向)的一個原則罷了;但是,我們由此卻彷彿是把對我們的認識能力的一種考慮按照一個目的的類比賦予了自然;這樣,我們就能夠把自然美視為形式的(純然主觀的)合目的性這個概念的展現,把自然目的視為一種實在的合目的性這個概念的展現,我們通過鑒賞(在審美上、借助愉快的情感)來評判前者,通過知性和理性(在邏輯上、按照概念)來評判後者。

把判斷力批判劃分為審美的判斷力批判和目的論的判斷力批判,其根據就在於此;因為審美的判斷力被理解為通過愉快或者不快的情感來評判形式的合目的性(通常也被稱為主觀的合目的性)的能力,目的論的判斷力則被理解為通過知性和理性來評判自然的實在的合目的性(客觀的合目的性)的能力。

在對判斷力的一種批判中,包含著審美的判斷力的部分是在根本上屬於它的,因為惟有審美的判斷力才包含著判斷力完全先天地作為它對自然進行反思的基礎的那個原則,亦即自然按照其特殊的(經驗性的)法則對我們認識能力的一種形式的合目的性的原則,沒有這種合目的性,知性就會在自然中找不到路徑;與此不同,對於必須存在著自然的客觀目的,亦即必須存在著惟有作為自然目的才有可能的事物,根本不能指出任何先天根據,甚至就連其可能性也不是由既作為普遍經驗對象也作為特殊經驗對象的自然的概念出發來說明的;而是僅僅判斷力,無須先天地在自身包含著這方面的原則,在出現(某些產品的)場合時,在那個先驗原則已經使知性做好準備把一個目的的概念(至少是按照形式)運用於自然上面之後,就包含著這種規則,以便為了理性而使用目的的概念。

但是,把自然在一個事物的形式上與我們認識能力的主觀關係中的合目的性設想為評判這形式的原則,使得我應當在什麼地方和在哪些場合把這種評判當做對一個按照合目的性原則的產品,而不是對一個寧可僅僅按照普遍的自然法則的產品的評判來進行,依然懸而未決,並任由審美的判斷力在鑒賞中去發現這產品(它的形式)對我們認識能力的適合(只要這種適合不是通過與概念的協調一致,而是通過情感來斷定的)。與此相反,作目的論應用的判斷力則確定地指出了某種東西(例如一個有機體)能夠在其下按照一個自然目的的理念來評判的條件;但是,對於把與目的的關係先天地賦予作為經驗對象的自然,哪怕只是不確定地從對這樣一些產品的現實經驗中假定此類目的的權限,它卻不能從這個自然的概念中提出任何原理;這樣做的根據在於,必須得出許多特殊的經驗,並在其原則的統一性之下來考察它們,以便能夠僅僅經驗性地在某一個對像上認識一種客觀的合目的性。———因此,審美的判斷力是按照一個規則,而不是按照概念來評判事物的一種特殊的能力。目的論的判斷力則不是什麼特殊的能力,而只是一般反思性的判斷力,如果它就像處處在理論知識中那樣按照概念,但就某些自然對像而言則按照特殊的原則,亦即按照一種純然反思的、並不規定客體的判斷力來行事的話,因而按照其運用它屬於哲學的理論部分,並且由於這些特殊的原則並不像在一個學說中必須的那樣是作出規定的,它必定也構成批判的一個特殊的部分;與此不同,審美的判斷力對認識其對像毫無貢獻,因而必須被僅僅列入是一切哲學的入門的對判斷主體及其認識能力的批判,只要這些認識能力能夠提供先天的原則,而不管這些先天原則除此之外還有什麼應用。

九、知性的立法和理性的立法通過判斷力而聯結

知性對於作為感官客體的自然是先天地立法的,以達到在一種可能的經驗中對自然的理論知識。理性對於作為主體中的超感性東西的自由及其固有因果性是先天地立法的,以達到一種無條件實踐的知識。前一種立法之下的自然概念的領域和後一種立法之下的自由概念的領域,背逆它們獨自(每一方根據自己的基本法則)就能夠有的相互影響,被把超感性的東西與顯像分離開來的那個巨大的鴻溝完全隔離開來。自由概念就自然的理論知識而言不規定任何東西;自然概念就自由的實踐法則而言同樣不規定任何東西;就此來說,架起一座從一個領域通向另一個領域的橋樑是不可能的。———然而,即使按照自由概念(以及它所包含的實踐規則)的因果性的規定根據未在自然中得到證明,而感性的東西也不能夠規定主體中的超感性的東西,但這一點畢竟反過來(雖然不是就自然的知識而言,但畢竟是就出自自由概念對自然產生的後果而言)是可能的,並且已經包含在一種憑借自由的因果性的概念之中,這種因果性的結果應當按照自由的這些形式法則來在世界上發生,儘管原因這個詞在運用於超感性的東西時僅僅意味著按照自然事物固有的自然法則,但同時畢竟也與理性法則的形式原則相一致地規定自然事物的因果性來達成一個結果的那個根據,這樣做的可能性雖然看不出來,但關於其中存在著所謂矛盾的反對理由卻可以充分駁倒(在自然因果性與憑借自由的因果性的這整個區分中,各種臆測的矛盾之一就是人們責難這種區分時說的矛盾,即如果我談到自然給按照自由法則(道德法則)的因果性設置的障礙或者自然對這種因果性的促進,那麼,我就畢竟承認了前者對後者有一種影響。但是,只要人們想理解所說的話,那麼,誤解是很容易避免的。阻抗或者促進並不存在於自然和自由之間,而是存在於作為顯像的前者和後者的作為感官世界中的顯像的結果之間;甚至(純粹的和實踐的理性的)自由的因果性也就是一種隸屬於自由的自然原因(作為人,因而作為顯像來看的主體) 的因果性,在自由之下被思維的理知的東西以一種在其他情況下(正如構成自然的超感性基底的同一種理知的東西一樣)無法解釋的方式包含著規定這種因果性的根據。)。———按照自由概念的結果就是終極目的,它(或者它在感官世界中的顯像)應當實存著,為此人們預設了它在自然中的可能性的條件(即作為感官存在者,也就是作為人的那個主體的可能性的條件)。先天地、不顧及實踐而預設這些條件的東西,即判斷力,在自然的一種合目的性的概念中,提供了自然概念和自由概念之間的中介概念,這個概念使得從純粹的理論理性到純粹的實踐理性、從按照前者的合法則性到按照後者的終極目的的過渡成為可能;因為這樣一來,惟有在自然中並且與自然的法則相一致才能成為現實的那個終極目的的可能性,就被認識到了。

知性通過它對於自然而言的先天法則的可能性提供了一種證明,即自然只是作為顯像才為我們所認識,因而同時提供了對自然的一個超感性基底的指示,但卻使這個基底完全未被規定。判斷力通過其按照自然可能的特殊法則來評判自然的先天原則,使自然的超感性基底(無論是在我們之中的還是在我們之外的)獲得了通過理智能力來規定的可能性。但是,理性則通過其先天的實踐法則賦予同一個基底以規定;這樣,判斷力就使得從自然概念的領域到自由概念的領域的過渡成為可能。

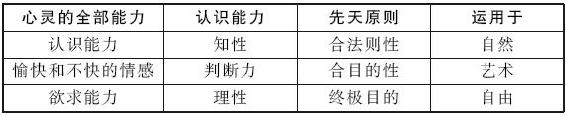

就一般心靈能力而言,只要把它們當做高層能力,亦即包含著一種自律的能力來看待,那麼,對於認識能力(對自然的理論認識能力)來說,知性就是包含著建構性的先天原則的能力;對於愉快和不快的情感來說,這種能力就是判斷力,它不依賴於能夠與欲求能力的規定相關,並由此直接是實踐的那些概念和感覺;對於欲求能力來說則是理性,它無須任何一種不論從哪裡來的愉快的中介而是實踐的,並作為高層的能力為欲求能力規定終極目的,這個終極目的同時帶有對客體的純粹的理智愉悅。———判斷力關於自然的一種合目的性的概念還是屬於自然概念的,但只是作為認識能力的范導性原則,儘管引起該概念的關於某些對像(自然的對象或者藝術的對象)的審美判斷,就愉快或者不快的情感而言,是一個建構性的原則。各種認識能力的協調一致包含著愉快的根據,這些認識能力的遊戲中的自發性使得上述概念適用於作自然概念的領域與自由概念在其後果中聯結的中介,因為這種聯結同時促進了心靈對道德情感的感受性。———下表可以有助於按照其系統的統一性來概觀一切高層的能力(有人曾對我在純粹哲學中的劃分結果幾乎總是三分的而感到疑慮。但這卻在於事物的本性。如果一種劃分應當先天地進行,那麼,它將要麼按照矛盾律是分析的;而在這裡它任何時候都是二分的(quodlibet ens est aut A aut non A[任何一個存在者都要麼是A,要麼是非A])。要麼它就是綜合的;而如果它在這一場合應當從先天概念出發(而不是像在數學中那樣從先天地與概念相應的直觀出發) 來進行,那麼,按照一般綜合統一所要求的東西,亦即(1)條件,(2)一個有條件者,(3)從有條件者與它的條件的結合中產生的概念,劃分就必須是三元體。)。