我可敬的媒體界朋友夏珍曾在一篇專文中如此寫道:

算一算,台灣政治開放後二十七年中的十一位「教育部長」,沒有一位是名氣冠全台的建中畢業,勉強搭得上「明星高中」的只有四位,毛高文和楊朝祥是師大附中畢業,郭為藩是台南一中畢業,還有曾志朗是高雄中學畢業,現任的蔣偉寧是復興中學畢業,其他諸如吳京是台東、吳清基是北門、杜正勝是岡山、鄭瑞城是宜蘭、林清江是虎尾、黃榮村是員林高中,不都是領航教育的人才嗎?可偏偏沒人信。

我不由得放聲大笑了——如果我是迷信明星高中出偉大人才的那種人,至此不免恍然大悟:怪不得我們的教育會迷航到這個地步。

誰都知道明星高中和非明星高中都會出人才,而真正的人才也都可能是不世出的, 未必與高中之亮眼與否有關。時下問題的本旨是教育環境整體的崩壞,有人認為升學主義是罪魁禍首;有人強調教改實驗才是巨憝元兇;有人更質疑:問題出在欲拒還迎、半推半就卻想要包山包海、面面俱到的搖擺政策,讓人無所適從;也有很多人已經看穿了,過往多年以來,那些匆促登程、邊走邊唱而不免父子騎驢、捉襟見肘的急功短視,並不能解決基礎教育在知識大爆發時代必須面對的許多矛盾。

我們必須一點一點清理這些糾結不清的矛盾,尤其是讓參與學習的主體——也就是孩子們——也充分意識到教育環境裡加諸他們身上的這些矛盾,他們才有機會真實面對並做出選擇。

那麼,請讓我由「你到底想考什麼?」說起。

今世之作文考試被譬喻為千年以來之八股,而謂科舉一直沒有滅絕;其根本的原因在於我們這個文化體還完全不能擺脫「附和題目」的思維習慣。也就是說:作文題不是讓學生「發揮」的,而是讓學生「闡揚」的。

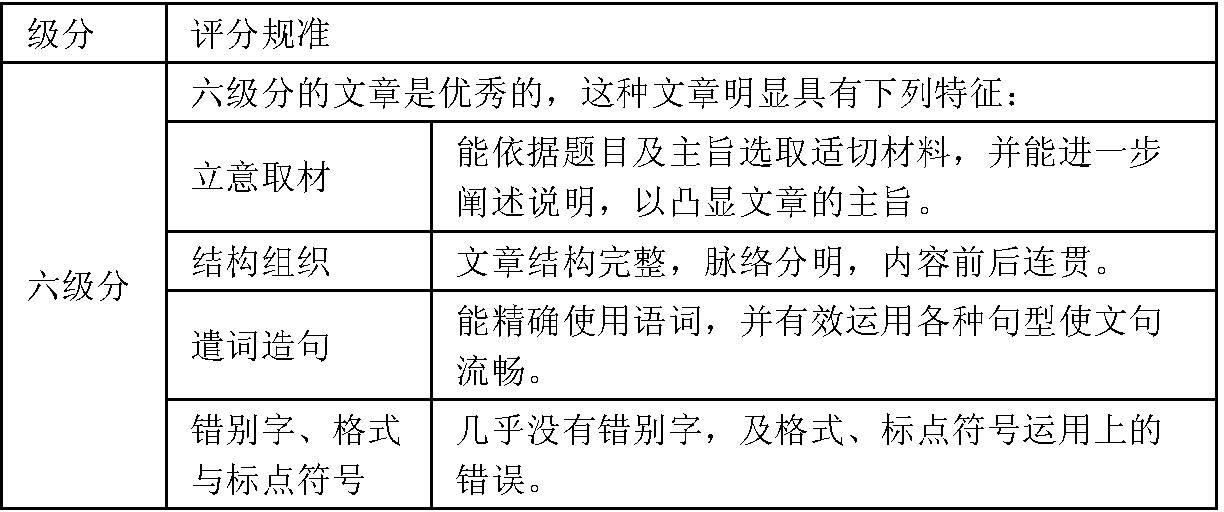

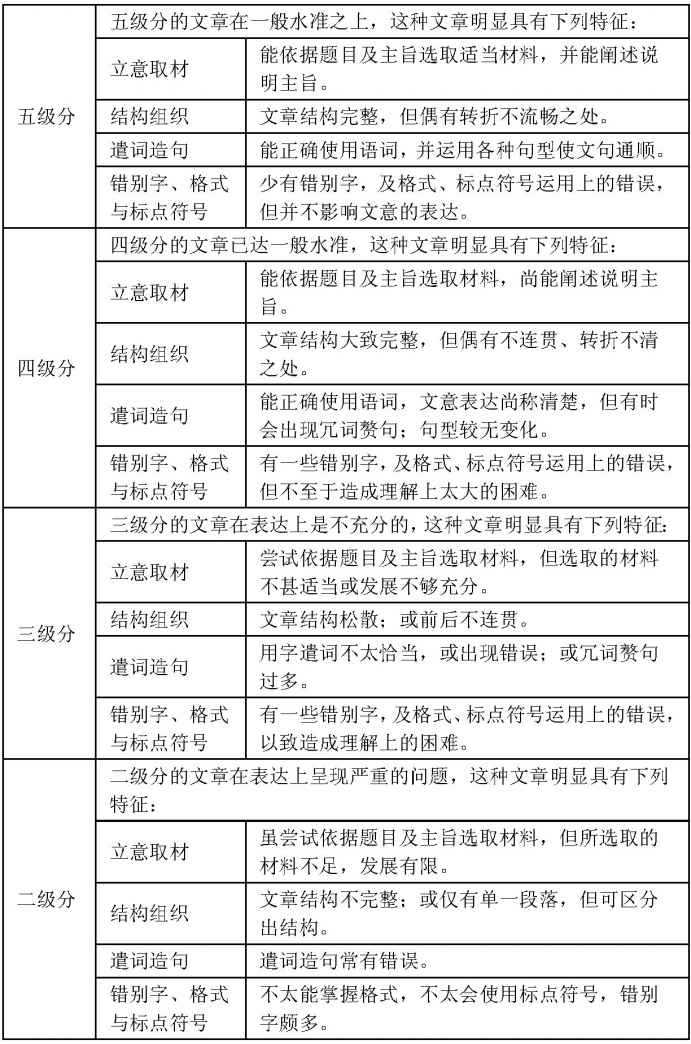

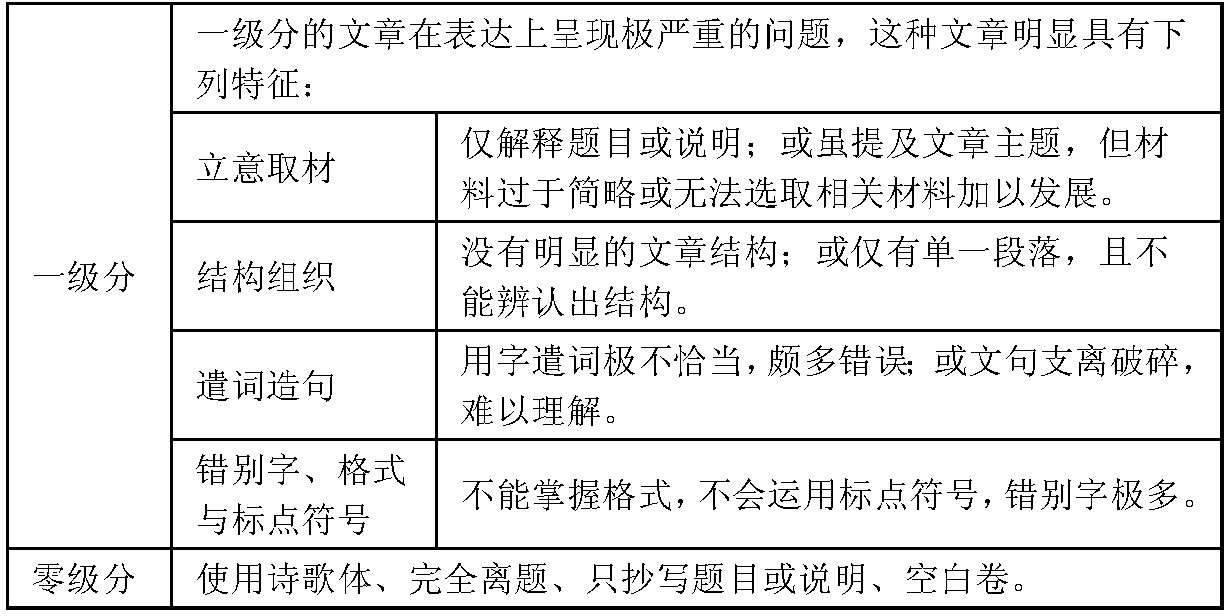

我的一位臉友(也曾是高中會考考生)莊子弘傳來的作文六級分考評標準如此:

(參見http://cap.ntnu.edu.tw/exam_3_1.html)

由此可知,無論教育主管機關費盡多少唇舌文飾其擁護八股取士的居心,卻仍受到考生的唾棄,這是因為孩子的生活、情感和思維從不可能因「附和題目」而真正展開, 教育者也不可能透過一種尋求附和的方式真正發現下一代人生的自主追求。

說到「附和題目」,我想起近日鄰家小姑娘的兩句至理名言。這孩子十四歲,和我的女兒同班,平時就是個努力奮發、名列前茅的好學生。我只知道她功課好,沒有想到她還有頑抗主流的個性。針對《我看歪腰郵筒》這種作文考題,她是這麼說的:「你要考的是我閱讀理解的能力,而不是你理解文章後,考我知不知道你的想法。」

年初大學入學考試中心寄發成績單的第二天公佈,二一六年英文作文有僅一人滿分,國文作文則依舊無人滿分,最高分為二十六分,一人獨得;但零分有二千二百四十人(較前一年的一千五百九十三人增加六百四十七人,創近五年新高)。

看到這條新聞,家長學生們會怎麼想?孩子的「作文能力」急速地變得低落了嗎? 我卻不是這樣想的。作文分數如此明顯偏低——不要牽拖或憂心了——承認罷,問題出在題目!

至於學生的語文能力是否需要進一步地鍛煉?如何鍛煉?那是一個艱巨而長遠的工程。國語文教育工作者如果只能從考試分數表現下判斷,反而忽略了《我看歪腰郵筒》這種隨著媒體話題炒作而起舞的題目根本無法甄別學子的思考和表達。

多年以來,每逢大考過後,媒體總會用一種籠統的標準討論作文題,一言以蔽之,曰:「生活化。」但凡是題目看來「不說教」、「不八股」而能讓學子「就日常經驗取材發揮」,便是值得鼓勵的好題目。隨手舉幾個例子:《面對未來,我應該具備的能力》(二一年會考)、《來不及》(二一三年基測)、《在成長中逐漸明白的一件事》(二一一年基測)、《常常,我想起那雙手》(二九年基測)、《漂流木的獨白》(二一年學測)、《走過》(二六年學測)、《想飛》(二六年指考)……花樣很多,總之是抒情、敘事、立論皆宜者為佳,好在大家的題目都一樣,維持著公平的體面,還不能流露出制約學子思想的意圖,似乎能讓所有的人都就近取義、俯拾而得,便成就了功果。

根據大考中心自己訂定的標準,零級分是:「使用詩歌體、完全離題、只抄寫題目或說明、空白卷。」現在出了一個作文題目,搞得二千二百四十人拿零分,這是什麼意思?這些拿零分的孩子都寫了詩歌?還是都「沒看過歪腰郵筒」?或者要怪他們都「不注意時事」?或者要怪他們都「不懂得審題」?

出題者的動機昭然,他們很想遷就風災過後一時在網絡社群媒體上發酵熱議的氣氛,讓題目顯得平易近人,帶點諷喻的趣味,甚或還期待孩子們對於這種一窩蜂的社會景觀有所反省、有所批判。那麼,到歪腰郵筒邊拍照的人們,與出歪腰郵筒題目的人有什麼差別呢?不都是一窩蜂嗎?好了,果有對此題深刻反思的學子,是不是要冒一個風險:這題目不也是歪腰現象的一環嗎?出題的老師難道要我把這份作文也引入那可笑的庸俗熱潮之中去嗎?

前文曾說過一個謝材俊跟我說的故事(參見《齊克果句法與想像》)。材俊的二哥念中學的時候(怕不也是五十年前的事了),老師出了一個作文題——「從台灣看大陸」;謝二哥班上有位同學如此寫道:「看不到。」他說的是實話,真看不到。出題的人希望寫作的人說這樣的實話嗎?在歪腰郵筒的題目上,應該沒有思想檢查的問題,可是,交白卷或來不及交卷的人裡面,有沒有想透了這問題,卻真不知道如何在不危及自己分數的前提下動筆的呢?那你還不如出一個題目,就叫《來不及》呢!三年前就出過的。

我曾經在臉書上出了兩個題目:《我有一個白日夢》和《狗咬尾巴團團轉》,人們一定以為我又在開玩笑、鬧俚戲,實則不然;比起過去多年來台灣各級考試的題目來看,這兩個題目都好得多,好在哪兒?好在不使人有心附和。再舉個例子:對岸的陝西、河南,在二七年全國高考時出過一個考題:《摔了一跤》。我反覆思之,覺得出題者確乎是有心人——這也是可以讓考生們盡情發揮的題目,即使據題而故作勵志教訓之語,也很容易甄別出行文傖俗與否。

出題考試不是僅僅要求「生活化」、「易表達」、「旨意明朗」而已,出作文題也要避免誘拐學生說空話、造虛語、賣弄陳腔濫調的常談。尤有甚者,更應避免讓學生程式化地調度修辭法則、沿用大量成語、背誦以便引述許多用意「放諸四海而皆准」的嘉言名句。可是,我們的六級分作文標準恰恰背道而馳。這是因為我們那些教育界的領航者及其專家顧問完全跳脫不出令學生「附和題目」的陋習。這些領航之人只想複製自己看似成功的學習經驗或授業傳統,誤以為文從字順、人云亦云的寫作再加上些華麗亮眼的辭藻,就成功地落實了文教。

我不得不跟這些人耳提面命一聲:你連題目都不會出,憑什麼考我作文?