《朱利阿諾·梅迪契墓》(《內穆爾公爵墓》),1534年

聖洛倫佐教堂與梅迪契墓

在佛羅倫薩的聖洛倫佐(San Lorenzo)教堂中,有兩座祭司更衣所(Sacristies,一譯聖器室),是由當地的諸侯梅迪契出資建造的。老的那一所,建於約翰·梅迪契及其兒子科西莫·梅迪契的時代(十四世紀),內面陳列著多那太羅的雕塑、有名的銅門和約翰·梅迪契的墳墓。

1521年左右,大主教尤里烏斯·梅迪契決意在洛倫佐教堂中另建一所新的祭司更衣室,命米開朗琪羅主持。建築的用意亦無非是想借了藝術家的作品,誇耀他們梅迪契族的功業而已。最初的計劃是要把這座祭司更衣所造成一組偉大莊嚴的墳墓,它的數目先是定為四座,以後又增至六座。米開朗琪羅更把這計劃擴大,加入代表「節季」、「時刻」、「江河」等等的雕像。如果這件工作幸能完成,那麼,在今日亦將是和西斯廷禮拜堂天頂畫同樣偉大的作品,不過是在白石上表現的罷了。

1522年,尤里烏斯·梅迪契被舉為教皇克雷芒七世(ClimentⅦ),他是第一個發起造這所更衣所的人,他既然登了大位做了教皇,似乎權力所及,更易實現這件事業了,然而直至1527年還未動工。而且那一年,羅馬給法國波旁(Bourbon)王族攻下,教皇克雷芒七世也被囚於聖安越官。三個月中間,羅馬城被外來民族大肆焚掠,文明精華,損失殆盡。

接著,佛羅倫薩梅迪契族的統治亦被當地的民眾推翻了,代以臨時民主政府。但不久羅馬解圍,教皇克雷芒七世大興討伐之師來攻打佛羅倫薩的革命黨。一年之後,佛羅倫薩終被攻下,梅迪契的統治權重新恢復了,並且為復仇起見,由教皇敕封為佛羅倫薩大公。這時候,意大利半島上,自由是毀滅了,人民重又墮入專制的壓迫之下。

在這兩件重大的戰亂中,米開朗琪羅並沒有安分蟄居,他一開始就加入民主黨方面,在圍城時,他還是防守工程的總工程師。因此,在佛羅倫薩民主黨失敗時,他是處於危境中的一個人物,然而教皇保護他,終於沒有獲罪,這大概是教皇雖在戎馬倥傯之際仍未忘懷他建造墳墓的計劃之故。

就在這時候,米開朗琪羅完成了那著名的洛倫佐·梅迪契與朱利阿諾·梅迪契墓上的四座雕像——《日》、《夜》、《晨》、《暮》,以及在這四座像上面的《思想者》與《力行者》。

《洛倫佐·梅迪契墓》(《烏爾比諾公爵墓》),1520-1534年

《夜》,大理石,長194cm

《日》,大理石,長185cm

《暮》,大理石,長195cm

《晨》,大理石,長203cm

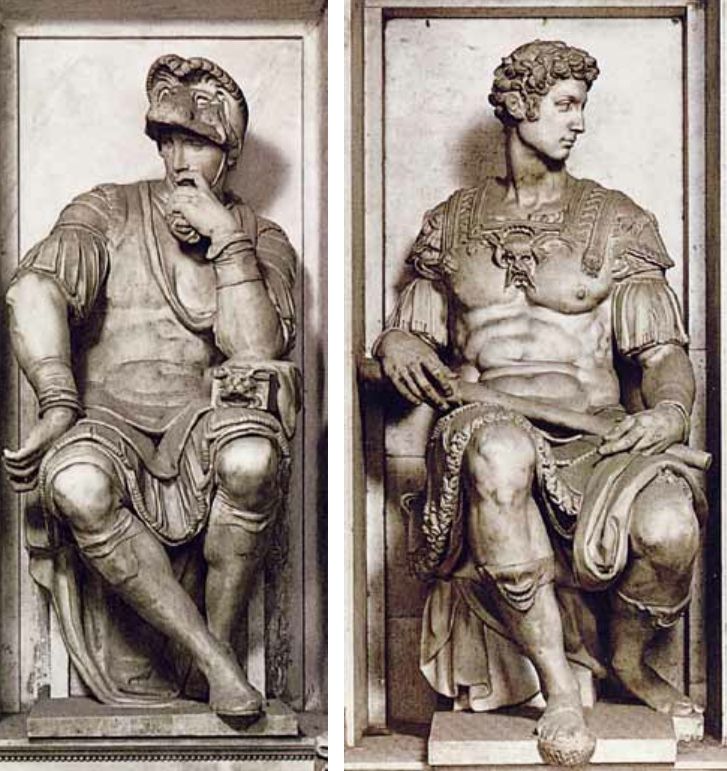

《思想者》(左,《烏爾比諾公爵像》)和《力行者》(右,《內穆爾公爵像》)

米開朗琪羅五十五歲。一個人到了這年紀必定要回顧他以往的歷程,並且由於過去的經驗,自然而然地產生一種哲學。那麼,米開朗琪羅在追憶或在故國——佛羅倫薩,或在羅馬的生活時,腦海中又浮現什麼往事呢?他年輕時,曾目擊帕齊(Pazzi)族與梅迪契族的政爭,以後,他曾做過多明我派(dominician)教士薩伏那洛拉(Savonarola)的信徒,眼見這教士在諸侯官邸廣場上受火刑。他又親見他的故國被北方的野蠻民族蹂躪劫掠,以致逃到威尼斯。他到羅馬,和教皇尤里烏斯二世屢次衝突,又是一段痛苦的歷史。尤里烏斯二世的墳墓中途變卦,又懷疑他的敵人要謀害他,逃回佛羅倫薩。不久又在博洛尼亞向教皇求和,隨後便是五年的台架生活,等到西斯廷天頂畫完工,他的身體也衰頹了。1513年2月,教皇尤里烏斯二世薨逝。米氏回至佛羅倫薩,重新想著尤里烏斯二世的墳墓。他於同年3月簽了合同,答應以七年的時間完成這工作,他的計劃較尤里烏斯二世最初的計劃還要偉大,共有三十二座雕像。此後三年中,米氏一心一意從事於這件工程,他的《摩西》(現存羅馬文科利的聖彼得羅寺)與《奴隸》(現存巴黎盧浮美術館)也在這時期完成。這是把他的熱情與意志的均衡表現得最完滿的兩座雕像。但不久新任教皇利奧十世把他召去,委任他建造佛羅倫薩聖洛倫佐教堂的正面,事實上米氏不得不第二次放棄尤里烏斯二世的墳墓。1530年佛羅倫薩革命失敗後,米氏受教皇尤里烏斯之托,動手繼續那梅迪契墓。原定的六座墳墓只完成了兩座。所謂「節季」、「時刻」、「江河」等的雕像只是一些雛形。原定的一個壯麗的墓室變成了冷酷的祭司更衣所。

《思想者》(左,《烏爾比諾公爵像》局部)和《力行者》(右,《內穆爾公爵像》局部)

這是面積不廣的一間方形的屋子,兩端放著兩座相仿的墳墓。一個是洛倫佐·梅迪契的,一個是朱利阿諾·梅迪契的;其他兩端則一些裝飾也沒有,顯然是一間沒有完成的祭司更衣所。

雖然如此,我們仍舊可以看出這所屋子的建築原來完全與雕刻相協調的。米開朗琪羅永遠堅執他的人體至上、雕塑至高的主張,故他竟欲把建築歸雕刻支配。屋子的采光亦有特殊的設計,我們只須留神《思想者》與《夜》的頭部都在陰影中這一點便可明白。

墳墓上面放著兩座人像,他們巨大的裸體傾斜地倚臥著,彷彿要墮下地去。他們似乎都十二分瞌睡,沉浸在那種險惡的噩夢中一般。全部予人以煩躁的印象。這是人類痛苦的象徵。米氏有一段名言,便是這兩座像的最好的註解:

「睡眠是甜蜜的,成了頑石更是幸福,只要世上還有羞恥與罪惡存在著的時候。不見不聞,無知無覺,便是我最大的幸福;不要來驚醒我!啊,講得輕些罷!」

「白天」醒來了,但還帶著宿夢未醒的神氣。他的頭,在遠景,顯得太大,向我們射著又驚訝又憤怒的目光,似乎說:「睡眠是甜蜜的!為何把我從忘掉現實的境界中驚醒?」

使這痛苦的印象更加鮮明的,還有這《日》的拘攣的手臂的姿勢與雙腿的交叉;《夜》的頭深深地垂向胸前,肢體與身材的巨大,胸部的沉重,思想也顯得在大塊的白石中迷濛。上面的兩個人像應該是死者(即洛倫佐與朱利阿諾)的肖像,然而它們全然不是。我在上一講中所提及的「千百年之後,誰還去留神他們的肖似與否」那句話,便是米開朗琪羅為了這兩座像說的。我們知道米氏最厭惡寫實的肖像,以為「美」當在理想中追求。他丟開了洛倫佐與朱利阿諾·梅迪契的實際的人格,而表現米氏個人理想中的境界——行動與默想。梅迪契是當日的統治者、勝利者,然而行動與默想的兩個形象,和這勝利的意義並不如何協調,卻與其他四座抑鬱悲哀的像構成「和諧」。進一層說,這座紀念像大體的佈局除了表現一種情操以外,並亦顧到造型上的統一,和西斯廷天頂畫中的奴隸有同樣的用意。牆上的兩條並行直線和墓上的直線是對稱的。人體的線條與四肢的姿勢亦是形成一片錯綜的變化。朱利阿諾墓上的《日》是背向的,《夜》是正面的,這是對照;兩個像的腿的姿勢,卻是對稱的。當然,這些構圖上的枝節、對照、對稱、呼應、隔離,都使作品更明白,更富麗。

然而作品中的精神顫動表現得如是強烈,把歡樂的心魂一下就攝住了,必須要最初的激動稍微平息之後,才能鎮靜地觀察到作品的造型美。

我們看背上強有力的線條,由上方來的光線更把它擴張、顯明,表出它的深度。《日》與《夜》的身體彎折如緊張的弓;《晨》與《暮》的姿勢則是那麼柔和,那麼哀傷,由了陰影愈顯得慘淡。在《日》與《夜》的人體上,是神經的緊張,在《晨》與《暮》,是極度的疲乏。前者的線條是鬥爭的、強烈的,後者的線條是調和的、平靜的。此外,在米氏的作品中,尤其要注意光暗的遊戲,他把人體浴於陰影之中,形成顫動的波紋,或以陰影使肌肉的拗折,構成相反的對照。

至於兩位梅迪契君主的像,雖然標著《思想者》與《力行者》的題目,但顯然不十分吸引我們的注意。他們都坐著,腿的姿態與《摩西》的相同。表情是沉著、嚴肅,恰與全部的雕塑一致。兩個像的衣飾很難確定,朱利阿諾的前胸披著古代的甲冑,然而胸部的肌肉又是裸露的;他的大腿上似乎纏著希臘武士的綁帶,但腳是跣裸的。

我們不能忘記米開朗琪羅除了雕刻家與畫家之外,還是一個抒情詩人。在長久的痛苦生涯之後,他把個人的煩悶、時代的黑暗具體地宣洩了。這梅迪契墓便是最好的憑證。