「語言本能」的研究進展

許多科學領域都取得了日新月異的新發現、新成果,並對研究的實質意義達成了高度的共識。然而,語言研究卻不在其中,這是語言學家的不幸,卻可能是《語言本能》的大幸。一本探討人類基因或納米技術的書在出版十幾年後絕對可以丟進故紙堆;但我相信,時至今日,《語言本能》對語言科學所做的講解依然具有參考價值。當然,語言領域並非一成不變,我的觀點也是如此,下面根據1994年以來語言科學的發展進展,對本書每一章的內容做一些補充。

引言 語言是人的一種本能

這一章的兩位主角如今都身處學術界的聚光燈下。達爾文的影響已經波及心理學、社會科學、哲學、醫學和基因組學(儘管「智慧設計運動」[1]試圖推翻其進化理論)。我在2002年出版了《白板》(The Blank Slate)一書,裡面探討了達爾文的影響所產生的某些附帶成果。喬姆斯基仍然是在世的最具影響力的語言學家,他的政治論著鼓舞了新一代的左派力量。我最近還在一個路燈柱上看到一條標語,上面寫著:「讀讀喬姆斯基」。

我在這一章中闡述了喬姆斯基對語言學發展的重大影響,許多讀者由此認為我是一個「喬姆斯基主義者」。在某些觀點上,我的確是,例如認為語言產生於一套專門負責符號表徵計算的心理機制。但在這一章裡,我也暗示了自己與喬姆斯基存在的一些分歧。在此後的幾年中,我陸續表明了自己的觀點。我在《白板》中解釋了我為什麼不贊同喬姆斯基對人性的理想化看法,以及與此相關的極端的左翼無政府主義的政治觀點。在最近的一場論辯中,我和他在語法理論和語言進化的問題上各執一詞,針鋒相對(尤其是後一個問題)。語言學家雷·傑肯道夫是我論辯中的戰友,他曾經是喬姆斯基的學生,我對語言和心智的看法和他十分接近。傑肯道夫在他的新書《語言的基礎》(Foundations of Language)中對語言科學做了條分縷析的梳理,我由衷地贊同他的觀點。

01 有人類存在的地方,就有語言存在

我們在這一章探討了語言自然史中的許多現象,它們在過去的幾十年裡都成了新聞熱點。

● 2005年,語言學家丹尼爾·埃弗雷特(Daniel Everett)發表了對亞馬孫土著部落毗拉哈人的研究結果。他指出,毗拉哈人的語言無法描述直接經驗之外的抽像內容。然而,這一論斷和他本人的許多觀察結果自相矛盾,例如「靈魂以及靈魂世界在他們的生活中佔據了重要位置」。雖然毗拉哈語在某些方面比大家熟知的歐洲語言更為簡單(例如不超過3的計數系統,時態和代詞也非常簡單),但在其他方面卻十分複雜,例如它擁有16種不同類別的動詞後綴,以及超過50 000種已被確證的詞形。埃弗雷特強調說,雖然乍看起來簡單粗陋,但毗拉哈語絕不是一種「原始語言」。

● 美國黑人英語在1996年成為新聞事件,不過它換了一個古怪的名字:「Ebonics」(非洲裔美國人所講的英語方言)。當時,加利福尼亞州奧克蘭市教育局提出了一個議案,希望將它確定為雙語教學計劃的語種之一。語言學家約翰·麥克沃特(John McWhorter)和傑弗裡·普勒姆對由此產生的風波做了精妙的分析。

● 安妮·森加斯在首次以尼加拉瓜手語為對象的研究項目中擔任研究助理,後來她來到麻省理工學院,成為我的研究生,我建議她將這個有趣的現象作為自己的研究方向。她已經發表了一批出色的論文,用定量分析的方法證明了幼兒的確可以發展出以離散組合語法為特徵的新語言。

● 許多讀者都對父母很少與小孩說話的文化感到吃驚,這些孩子都是從哥哥、姐姐等年長的同輩人那裡學會說話的。但這種驚奇正是朱迪思·哈里斯(Judith Rich Harris)所揭示的「教養假設」(nurture assumption)的症狀之一,即武斷地認為父母主導著兒童的社會化過程。哈里斯在1998年出版了一本以此作為書名的重要著作,她在書中指出,父母對孩子最重要的影響在受孕的那一刻就已經完成,孩子是在和同齡人的交往互動中習得文化、發展個性的。語言習得的許多特點證實了這一說法,例如在語言習得過程中,父母的言語並非不可或缺,又如克裡奧爾化現象和尼加拉瓜手語的出現,以及移民的孩子總是形成與同齡玩伴相似的口音,而不是父母的口音。這些現象,加上行為遺傳學的一些發現,讓我樂於接受哈里斯的觀點,所以我為她的書寫了一篇序,並在《白板》中對此做了詳細闡述。

● 雖然喬姆斯基因為提出「語言先天假說」而著名於世,但他從來沒有對這個觀點展開過系統的科學論證,而他的主要論據——「輸入貧乏理論」也遠非無懈可擊。借助大型在線語料庫(這是語言學中最為重要的新方法),傑弗裡·普勒姆和哲學家芭芭拉·肖爾茨(Barbara Scholz)揭示說,許多據稱是兒童從未聽過的句式,其實都可以在合理大小的英文樣本中找到例子。他們並沒有否認輸入貧乏的可能性(我認為西蒙案例、尼加拉瓜手語以及第4章中彼得·戈登的「mice-eater」實驗都是很好的例證),但他們指出,要確證這一說法,比喬姆斯基和他的追隨者所設想的要難得多。

● 自本書出版以來,人類遺傳學和認知神經科學取得了突飛猛進的發展。目前我們已經知道,威廉綜合征是由於7號染色體部分區段的缺失引起的,這一區段包含大約20個基因,這導致威廉綜合征的症狀具有很高的異質性。至少其中之一,即「LIM激酶1」基因涉及空間認知的問題。正如我所強調的,相較於其他認知功能,威廉綜合征患者的語言較少受到損害,但不同的患者之間仍有很大差異。克裡斯蒂爾過度發達的語言能力雖然表明語言可以獨立於其他認知功能,但這種現象並沒有出現在所有患者身上。

● K氏家族基因缺陷的發現過程一直備受關注。首先是某個基因標記被確定下來(SPCH1),然後是導致這一缺陷的基因(FOXP2)及其變異,接著就是它的進化歷史。其他哺乳動物也擁有一個類似的基因,但這一基因的排序卻為人類所獨有,這是20萬年來自然選擇的最終結果。目前,這一基因在哺乳動物的大腦發育中所承擔的功能已經成為研究的焦點。我們已經知道,它是一個轉錄因子,負責啟動其他基因。其他哺乳動物身上的FOXP2基因影響的是負責運動控制的神經回路,特別是與發聲相關的回路。

● 儘管我在第9章裡對K氏家族綜合征的已知症狀做了謹慎的描述,但我發現既有人說我聲稱這個基因專門涉及語法問題,也有人說我認為它只影響嘴部和面部的肌肉運動。這個家族的成員已經接受了大量檢查,事實真相介於這兩者之間:患病的家族成員在吐字發音和嘴部、面部的運動控制方面存在障礙,智力水平也普遍較低,但他們也存在一些特殊的語言障礙,這些障礙與其他方面的缺陷並無關係。

● 雖然目前還沒有發現特定於語法的單一基因(也許永遠都發現不了),但漸趨清楚的是,某些特定的基因集合與語言能力的各個方面有著密切的聯繫,這些基因集合具有不同程度的特異性或者交叉功能。心理學家希瑟·凡·德爾·萊利記錄了一群患有特殊語言障礙的孩子,她將這種障礙稱為語法型特定語言障礙(Grammatical Specific Language Impairment)。與K氏家族不同,他們的缺陷似乎只表現在語言方面,具體地說,只表現在語法上:他們的整體智力居於正常水平,在識別複雜聲音、理解單詞以及在社會環境中自然使用語言等方面都與常人無異。他們的病症可能源自遺傳,但他們身處的家族不夠大,遺傳模式不夠清晰,所以無法鎖定相關的基因。我以前的學生卡琳·斯特朗斯沃爾德(Karin Stromswold)從另一角度探討了這個問題,她梳理了大量的文獻,這些文獻表明了語言能力的許多差異,包括語言障礙和語言發育遲緩,都具有很高的遺傳率。

02 心語

在我撰寫這一章的時候,沃爾夫假說已經被大部分語言學家和心理學家所拋棄,但如今鐘擺又擺了回來。目前,「新沃爾夫主義」運動方興未艾。在The Stuff of Thought一書中,我討論了這一新的研究動向,並且指出,語言影響思維的觀點並非完全錯誤,但語言影響思維的方式有很多,人們很容易將它們混為一談。特別是,人們往往會將一般性的觀察結果(例如一個人的話會影響另一個人的想法——如果連這點都做不到,語言就沒有任何用處)與一些極端的主張聯繫起來(例如我們是用母語進行思考,我們所說的語言決定了我們無法思考某些問題),在The Stuff of Thought這本新書中,我論證了「心語」理論的正確性——我們不是用母語思考,而是用更為抽像的思想媒介來進行思考。

03 語言機制

本章結尾部分描述的句法機制已經很難在喬姆斯基的最新理論——也就是所謂的「最簡方案」(Minimalist Program)中找到蹤跡。在語言學界,喬姆斯基的一個重要特點便是每隔10年就對自己的理論進行一番顛覆性改造。目前的「版本」是5.2版(當然,這取決於你如何計算),而我在這一章裡描述的是3.2版的簡化版,即「修正的擴充標準理論」(Revised Extended Standard Theory)。不過,對於任何一位正在研讀語言學著作的人來說,本章繪製的語法圖都不會顯得陌生,因為我所強調的方面都經得起時間的考驗,而且可以很容易地轉化為其他理論。在我本人的論著中,我一貫支持比喬姆斯基理論更為平實、自然的理論(更少的分枝、更少的語跡、更少的轉換),它們的構架清晰可辨,一目瞭然,例如短語、詞語項和結構。瓊·布列斯南的理論就是一個例子,而這種優點也可以在雷·傑肯道夫和彼得·庫裡卡弗(Peter Culicover)的新書《簡單句法》(Simpler Syntax)中找到。

自我撰寫本章內容以來,最大的研究進展發生在2004年,也就是波士頓紅襪隊贏得世界職業棒球大賽冠軍的那一年。

04 每個人的頭腦中都裝著一套構詞法

我在隨後的兩本書中對單詞世界做了更為深入的探討。《單詞與規則》(Words and Rules)考察了詞形組合的豐富性及其對認知機制的影響。The Stuff of Thought考察了單詞的含義以及它們的產生和傳播方式。

在生動有趣的《孩子如何學習詞義》(How Children Learn the Meanings of Words)一書中,保羅·布魯姆指出,兒童沒有專門用於詞義學習的心理機制,他們學習單詞的方式和學習其他事物一樣。兒童是通過自己的「心智理論」或直覺心理學來鎖定詞義,並結合具體的語境來推斷一個正常的說話者可能表達的意思的。雷·傑肯道夫和我認為這並非事實的全部,我們在與喬姆斯基辯論的文章中解釋了其中的原因。

05 語音的奧秘

目前,語音識別技術已經取得了飛速發展,成為電話信息系統不可或缺的部分。但每位曾受困於「語音信箱監獄」(voice-mail jail)的人都知道,這一系統還有待於進一步完善,否則常常會得到這樣的答覆:「對不起,我不明白您在說什麼。」小說家理查德·鮑爾斯(Richard Powers)描述了自己使用最先進的語音識別程序的體驗:「這台機器是一個誤打誤撞的『專家』。就像我們有時會把《舊約》詩篇『Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life』聽成『Shirley, good Mrs. Murphy, shall follow me all the days of my life』一樣,我的平板電腦也會將『book tour』聽成『back to work』,『I truly couldn』t see』聽成『a cruelly good emcee』。」識別不同的人說出的各種單詞依然是一個艱巨的設計任務。

在《單詞與規則》中,我更為詳盡地討論了英語的發音模式以及這種變幻不定的拼寫方式背後的邏輯性,包括喬姆斯基和莫裡斯·哈利的獨到見解:英語的拼寫「幾近於最理想的拼寫系統」。

社會上還爆發了一場與語言有關的激烈辯論,這在《語言本能》中沒有提及,即「閱讀大戰」(reading wars)。這場辯論的焦點是:在讀書識字的問題上,兒童是否應該接受明確的教導來掌握如何從單詞的字母拼寫中分析出單詞的讀音(也就是「字母讀音法」),還是可以在豐富的閱讀環境中本能地發展出讀寫能力(即所謂的「整體語言法」)。我在這一章中發表了自己的見解:語言是一種本能,但閱讀卻不是。和多數心理語言學家一樣(但和許多教育人士不同),我認為應該有意識地教導孩子認識語音,並瞭解它們在字母串中的編碼方式,這對孩子來說至關重要。在這方面,黛安·麥吉尼斯(Diane McGuinness)的《我們的孩子為什麼不會閱讀》(Why Our Children Can』t Read)是我最喜歡的一本書。這一書名出自出版商的營銷噱頭,麥吉尼斯最初將這本書命名為《閱讀革命》,因為它不但探討了閱讀研究的科學革命,也追溯了人類歷史中給我們帶來字母拼寫體系的革命性事件。

事實證明,山梨正明對克林頓的評論簡直是未卜先知。

06 會說話的大腦

無論是誰,只要他曾經用過某種號稱「懂得英語」的搜索引擎進行網絡檢索,就一定可以站出來證明:對自然語言的理解仍然是一個有待解決的工程問題。同樣,語言翻譯軟件也是如此。洛伯納大獎賽(被錯誤地形容為「圖靈測試」)的參賽軟件依然是靠著預設的回復來贏得大獎,它們根本無法理解語言。

語用學是語言學的一個分支,它研究的是特定社會背景下的語言運用,以及敬語、暗指和言外之意等語言現象。在這一章中,我只用了兩三頁的篇幅簡單地梳理了一下。我在The Stuff of Thought中對語用學作了更加深入的討論,並從社會心理學和進化心理學的角度解釋了這些語言現象。

07 為什麼地球上會存在那麼多不同的語言

語言學家丹尼爾·埃弗雷特對亞馬孫土著語言毗拉哈語進行了研究,他聲稱這種語言與霍蓋特所總結的語言共性形成衝突,因為它無法討論直接經驗之外的事物,而且不存在遞歸性的嵌入機制,即一個單詞或短語可以嵌入一個相同類型的單詞或短語之中。但正如我前面所說,埃弗雷特的第一個說法與大量有關毗拉哈人生活方式的觀察結果不符,而他的第二個說法也同樣站不住腳。借助動詞後綴和將名詞轉化為動詞,毗拉哈語可以實現一定程度的語義嵌入,因此可以表達「我說某某打算離開」這種嵌套兩層語義的想法。此外,毗拉哈語也可以用一個句子來陳述一個命題,比如「我們吃許多魚,但有些魚我們是不吃的」。語言學家安德魯·內文斯(Andrew Nevins)、大衛·佩塞斯基(David Pesetsky)和賽琳·羅德裡格斯(Cilene Rodrigues)對毗拉哈語進行了細緻研究,他們駁斥了毗拉哈語不存在句法嵌入的觀點。

普遍語法仍然是一個備受爭議的概念,但這些爭議只是看問題的角度不同而已。那位來自火星的科學家依然會認為,與人們所能想到的無數種聲音交流方式相比,人類的語言其實都大同小異。在《語言的原子》(The Atoms of Language)一書中,語言學家馬克·貝克(Mark Baker)採用實證的方法,清晰地描繪出普遍語法的基本結構以及將各種語言區分開來的一小批參數。

我建議有關語系的爭論可以請「一位出色的統計學家花一個下午的空閒」來解決,如今已經有一批生物統計學家在這樣做了,當然這花了他們不止一個下午的時間。在某些項目中,為生物學而設計的計算機程序被運用於語系的研究中,這些程序原本是用來分析各類物種的基因,從而構建出物種進化的譜系圖的,如今它們被用於分析不同語言的單詞,以便描繪出語言的家譜。研究者首先用毫無爭議的語系(例如印歐語系)對這些程序進行檢測,以驗證它們是否能夠還原出已知的譜系,然後再將它們用於隱晦不明的語系,以計算出其中的譜系和各種原始語言從它們的祖語中分離出來的相關時間。近來有關印歐語系的分析表明,說原始印歐語的人生活於8 000~10 000年前,這正符合最近興起的「走出安納托利亞」(Out of Anatolia)理論。根據這個理論,他們是歐洲的第一批農夫。更多的語言學家對此表示懷疑,因為這個時間和「語言古生物學」的研究結果相牴觸,例如原始印歐語中有「車輪」一詞,但車輪是在5 500年前才發明出來的。原始印歐人到底是早期的農夫還是晚期的牧人,這個爭論還在繼續。也許兩種說法都是對的,他們可能經歷了兩個不同的歷史時期。

至於更為古老的超級語系,例如諾斯特拉語系、印第安語系、歐亞語系(更不用說原世界語),它們仍然不被多數語言學家所認可。同樣,人類遺傳學家路卡·卡瓦利-斯福扎所提出的觀點,即基因族譜和語言譜系的重疊性,也遭受了學界的冷落。對於龐大的種群和族群來說,這個觀點具有一定的合理性,例如使用閃語、班圖語和歐洲語言的非洲人。但通常情況下,它與事實並不相符。其中的原因是,語言和基因不同,它並不總是由父到子、至上而下地縱向傳承,而是常常會發生橫向傳遞:從征服者傳向被征服者,從本地人傳向外來者,從上等人傳向下等人。

2004年,遺傳學家亞歷克·奈特(Alec Knight)和喬安娜·馬恩特恩(Joanna Mountain)發表了一個有關原世界語的驚人論斷:第一批現代人所說的母語是一種吸氣語(click language)。雖然大多數語言學家對此不以為然,但他們的觀點也並非胡亂猜測,而是基於以下四個觀察結果:第一,非洲兩大主要吸氣語(坦桑尼亞的哈德扎人和卡拉哈里沙漠的桑人所使用的語言)在語言上沒有親緣關係,也就是說,這兩種語言早在10 000年前就已經分道揚鑣。第二,哈德扎人和桑人在基因上也相隔遙遠。第三,哈德扎人和桑人都擁有一定水平的遺傳多樣性,這表明他們是人類始祖的兩支直系後裔。第四,語言學家發現,擁有吸氣音的語言常常會丟失吸氣音,而沒有吸氣音的語言卻絕不會產生出吸氣音。因此一個簡單的解釋是,大約生活於10萬年前的第一批現代人說的是帶有吸氣音的語言,這些吸氣音在哈德扎人和桑人的語言中保留了下來,而在其他後裔的語言中都逐漸遺失了。

當然,語言的消亡仍然是語言學界的一大憂慮。目前有兩個組織專門負責支持和保存瀕危語言,它們是瀕危語言基金會(Foundation for Endangered Languages,網址www.ogmios.org/home.htm)和瀕危語言基金(Endangered Language Fund,網址www.endangeredlanguagefund.org)。

08 孩子天生會說話

心理學家羅伯特·格林科夫(Roberta Golinkoff)和凱西·赫什-帕塞克(Kathy Hirsh-Pasek)的《嬰兒如何說話》(How Babies Talk)一書對嬰兒如何開口說話做了很好的介紹。

在過去的十幾年裡,有關年輕人的大腦在語言學習和創造上比老年人的大腦更為優越的證據可謂層出不窮。而且有證據表明,掌握口音的能力在兩歲之後就開始逐漸衰退。根據神經影像學的研究結果,在第二語言的習得上,兒童大腦的處理方式與成人大腦不同。前者處理第一語言和第二語言的區域完全重疊,而後者則是由兩個相鄰區域分別處理。

同時,目前還很難證明語言習得存在一個專門的「關鍵期」。語言學家大衛·伯德桑(David Birdsong)認為,人們只是因為年紀越大而變得越糟:30歲的成年人比不過20歲的小伙子,20歲的小伙子比不過十幾歲的青少年,十幾歲的青少年比不過五六歲的小孩子。伯德桑認同本章裡提到的一個假設:年齡對語言的影響是衰老過程的一部分。這個問題並不容易解決,因為人們學習第二語言的背景、動機有著很大差異,它們會對語言學習的年齡變化曲線造成各種干擾。

另一個問題是,年齡對第一語言的影響可能比第二語言更加明顯。心理學家早就懷疑,借助第一語言這根枴杖,成人可以更好地掌握第二語言,因為他們可以將二者進行對照,瞭解其中的區別。瑞秋·梅伯裡(Rachel Mayberry)對此做了精巧的研究,並證明了這個觀點,只是她的研究公佈得稍晚了一些,我沒能把它寫進這本書。她發現,在美國手語的學習上,將它作為第一語言的先天成年失聰者,比將它作為第二語言的成年失聰者(因為事故或疾病而喪失聽力)要差得多。當然,從小就學習美國手語的先天成年失聰者的表現是最優異的。這表明,成人在語言習得上比兒童要差很多,但這種差異被一個事實所掩蓋:大多數成人所學的都是第二語言,而非第一語言。

年齡對語言習得的影響牽扯到美國教育政策的一場大爭論,這場爭論可能比「閱讀大戰」還要激烈。直到最近,美國的許多州都在實施一種古怪的雙語教育:移民的孩子接受的都是母語(通常是西班牙語)教育,而英語只是逐步引入課堂,而且要等到孩子進入青春期時才全面介入。許多學者支持這種教育體系(部分是因為他們隱約覺得這樣是在支持少數族裔和移民),儘管許多移民父母對此表示反對,而且缺少足夠數據顯示這一教育體系對孩子有所幫助。此外,這一體系的基本假設是年紀大的孩子在語言習得上要強於年紀小的孩子。羅恩·恩茲(Ron Unz)是主張廢除這一教育體系的急先鋒,他指出,這種教育理念就像是「讓石頭從下往上,掉落天空」。

09 語言器官和語法基因

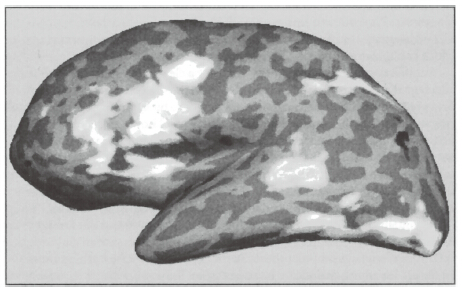

除了基因革命外,和語言關係最大的科學發展表現在大腦的影像分析,特別是功能性磁共振成像和腦磁圖上。儘管語言區域的總體景觀變得更加複雜,但經典的語言區域通常都可以借助這些手段清晰地找到。一個比較接近全貌的例子就是下頁這張大腦語言區影像圖,它是我和我以前的學生奈德·沙辛(Ned Sahin)在實驗中所獲得的掃瞄影像。在實驗中,我們讓被試觀看屏幕上的單詞,並要求他們默念這些單詞,或者在心中將這些單詞轉換成複數形式或者過去時態。

計算機對這張左腦圖像進行了「膨脹」處理,因此腦溝(大腦溝裂)看上去就像一片片暗灰色的斑塊。圖像上的亮點表示血流量增加的部位。你可以看到,這些發亮的部位和我在本章中基於當時數據(依靠解剖和斷層掃瞄)所繪製的語言區域圖十分吻合。在大腦的底部後端(圖片右下角),你可以看到初級視覺皮層。位於它左側的是一個新發現的區域,名為「視覺詞形區」,它負責檢測單詞的形狀。它的附近就是韋尼克區,也就是負責識別單詞的區域。額葉中部的那片光亮區(圖片左側)包括布洛卡區(負責語法計算)和某些控制嘴部運動的區域。在這片光亮區中,有一部分向下延伸到額葉之下的大型腦溝(即腦島)中,它可能與發音設計有關(即便我們的研究對象並沒有開口說話,因為頭部運動有可能會對大腦的語言圖像形成干擾)。在大腦後部的頂葉上方(圖片右側上方),我們可以看到一片發亮的活躍區域,它正好位於一條橫向延伸的腦溝之上,這片區域反映的是人們對光學顯示的注意。

不幸的是,在過去10年裡,有關語言的神經影像數據只給我們提供了這樣一份粗糙、籠統的地圖,而沒有繪製出一幅清晰明確的區域分佈圖,指明每個部位所負責的具體工作。不過,還是有人在這方面做了一些嘗試,試圖釐清這混亂的局面。彼特·哈古特(Peter Hagoort)認為,左腦下額葉(圖片左側的大片光亮區,包含布洛卡區在內)負責將各種語言知識(單詞、規則、聲音、結構)聯結起來,由此形成一個清晰連貫、語義明確的句子。哈古特指出,在這片區域中,前部下端主要負責意義的處理,後部上端主要負責語音和發音,中部則主要負責處理語法。大衛·坡佩爾(David Poeppel)和格雷格·希科克(Greg Hickok)提出了另一種見解,不過他們關注的是語義理解。他們認為,單詞的理解開始於韋尼克區的周圍區域,然後兵分兩路,一路向前下方延伸,進入顳葉(圖片底部的長形葉片),與意義連接;另一路向上延伸,然後向前進入額葉,與發音連接。

在這一章裡,我完全是用假設的方式描述大腦神經回路在子宮內的發育情況,而在過去10年的生物學研究中,這一領域同樣獲得了突飛猛進的發展。我以前的學生蓋瑞·馬庫斯(Gary Marcus)寫了一本可讀性很強的書:《心智的誕生》(The Birth of the Mind)。他在書中解釋了胚胎大腦發育的基本科學知識,並對基因和早期神經活動究竟如何鋪設語言和認知回路進行了推測。

10 人類語言的起源

在我撰寫《語言本能》的時候,語言進化還沒有形成一個研究領域,而現在它已經成為許多著作、會議和研究項目的中心議題。最近有一部論文集出版,書名是《語言進化:最新研究進展》(Language Evolution: States of the Art)。該論文集收錄的都是一些重要學者的評論文章,其中也包括我的一篇文章。我在文章中指出(就像我在這一章中所表達的觀點),語言是對「認識生境」(cognitive niche)的一種適應。在這個生境中,人們通過語言來協商合作,分享知識。這一蓬勃發展的領域甚至成為一部最新出版的科普書籍的主題,它的作者是新聞記者克莉絲汀·肯尼利(Christine Kenneally)。

在這個領域中,最激動人心的新進展來自基因革命。一批和語言相關的基因或基因座已經被識別出來,這證明語言是一種複雜的基因現象,而非源自某次幸運的基因突變。更值得關注的是,有些新技術可以對遺傳變異進行分析,將那些基於自然選擇的基因變化和隨機發生的基因變化區分開來。其中一個方法是看影響蛋白生成(對自然選擇來說是可見的)的核甘酸變化是否比沒有用處的變化要多,否則就是隨機的進化噪音;另一個方法是看一個基因在同一物種內的差異是否比它在不同物種之間的差異要小。結果證明,不但基因FOXP2帶有自然選擇的印記,其他一些基因也是如此,這些基因牽涉到人類(但在黑猩猩身上沒有體現)的聽覺處理,這很可能是為了滿足理解語言的需要而產生的變化。

另一個重要的發展是,計算機進化語言學不再是單槍匹馬的事業。我的同事馬丁·諾瓦克(Martin Nowak)已經開發出一些數學模型,並由此證明了人們的一個直覺判斷:語言的一些基本設計特徵能夠為擁有智慧的社會個體提供選擇有利性。這些特徵包括能夠表達複雜意義的句法規則,以及所謂的模式二重性,即由音素構成單詞,由單詞構成句子。

1995年,我參加了加州大學洛杉磯分校舉辦的一個研討會。在會議上,休·薩維奇·倫堡宣稱自己相信「坎齊」(她所訓練的倭黑猩猩)有朝一日會登台發表演講。我們仍然在等待這一天的到來。雖然我認為與撰寫《語言本能》之時比起來,「坎齊」和其他倭黑猩猩在理解和使用單詞方面有了不小的進步,但它們組織單詞的能力仍然處於低級水平。事實上,反倒是一些在親緣關係上距離我們更加遙遠的動物在交流溝通方面取得了驚人的成就。在所有動物中,鸚鵡最善於學習帶有句法和語義的人工語言,八哥最善於發出具有遞歸結構的信號,鳥類和海豚是最好的語音模仿者,而在理解人類意圖方面,黑猩猩又比不過人類最好的朋友:家犬。這種情形印證了我的觀點:在「動物」中尋找語言是一種錯誤的做法,就彷彿進化是一個分成不同等級的梯形平台,人類位於平台的頂端,而黑猩猩位居其次。實際上,各種動物都散居於進化之樹的不同位置,它們為了適應自身的生態環境而進化出各種有用的認知能力和交流能力。人類仍然是唯一進化出語言的物種,這種帶有組合性句法和語義的交流系統完全符合我們獨特的認知生境。

2002年,喬姆斯基和比較心理學家馬克·豪澤(Marc Hauser)、特庫姆塞·菲奇(Tecumseh Fitch)合著了一篇論文,這是一次不太常見的合作。這篇論文試圖打破語言學和動物行為研究之間的藩籬。作者將語言官能分為「廣義」和「狹義」兩種,廣義的語言官能是指與說話和理解相關的所有能力(包括概念、記憶、聽力、計劃和發聲),狹義的語言官能則為人類語言所獨有。他們認為,廣義語言官能中的許多能力是人和動物共有的,而狹義語言官能則專指句法的遞歸性。我已經說過,我和雷·傑肯道夫對此深表懷疑,並在《認知》雜誌上和他們展開了一場辯論,表達了我們的觀點。

11 語言專家

迄今為止,這一章是本書中引起最大關注的部分。許多讀者認為我全然反對提倡標準語法和良好文風,有些人則把我看成是20世紀60年代「我行我素」(doing your own thing)精神的擁護者、追求隨心所欲,放縱不羈的生活方式。我甚至以一個極端的語言放任者的形象,出現在大衛·華萊士(David Foster Wallace)的小說《無盡的玩笑》(Infinite Jest)中。事實上,我在這一章裡只是將任何一位英語史研究者很容易發現的問題公之於眾:許多規定性規則純粹是無稽之談,與邏輯、文風、清晰度或文學先例毫無關係,儘管它們常常被當作金科玉律供奉起來。

為了讓行文詼諧起來,我在書中對理查德·萊德勒和威廉·薩菲爾這兩位睿智的作家多有冒犯,對此我很是過意不去,尤其是《新共和》(The New Republic)雜誌摘錄了這一章的內容,並附加了一個標題和採訪,其中暗含了對薩菲爾的無端嘲諷。一年後,我遇見了薩菲爾,他對此表現得十分大度,此後他還偶爾就他的專欄文章向我徵求意見。但約翰·西蒙(John Simon)卻截然相反,他在《國家評論》(National Review)雜誌上說我是在為自己缺少教養的父母所說的拙劣語法進行辯護。

我在這一章裡呼籲語言專家應該像語言學家那樣思考問題,這一呼籲得到了簡·弗裡曼(Jan Freeman)的響應。她在《波士頓環球報》上開闢了一個名為《說詞解字》的專欄,裡面的文章見解深刻,洞見迭出。另外我還呼籲語言學家走出象牙塔,向普通大眾介紹文法和語用知識,這一呼籲也得到了傑弗裡·普勒姆和馬克·利伯曼(Mark Liberman)的響應,他們在網上開了一個頗受歡迎的博客,名為「語言日誌」。傑弗裡·納恩伯格、約翰·麥克沃特和其他一些語言學家有時也會在上面撰寫文章。

結語 語言,洞悉人性的一扇窗

我將這一章的內容擴展成了兩本書:一本是《心智探奇》(How the Mind Works),它探討了構成人類本性的其他認知本能和情感本能;另一本是《白板》,它分析了人類本性的觀念,以及這種觀念在政治、道德和情感上的各種表現。

[1] 「智慧設計運動」(Intelligent Design movement)是在基督教智囊團體「發現研究院」的指導下,有組織的新創造論運動,目的是推動宗教日程,呼籲在美國的公共領域進行廣泛的社會、學術和政治變革。這個運動的總體目標是,「擊敗以進化論為代表的唯物主義世界觀」,令科學與基督教和神學信仰和諧共處。——譯者注