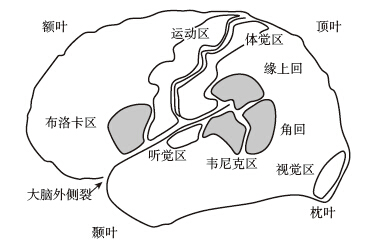

當然,語言並沒有佔用整個左腦。布洛卡發現,塔恩的大腦損傷正好位於大腦外側裂的上方,大腦外側裂是一條將人類獨特的顳葉與大腦其他部分隔離開來的深溝。如今,人們將塔恩的發病部位稱為布洛卡區(Broca』s area)。如果這個區域和大腦外側裂兩側的其他一些部位受損,就會對患者的語言能力產生影響。圖9-1的陰影部分就是這些區域的位置。在所有由腦損傷引發的語言問題中,損傷部位位於左側大腦外側裂兩邊的病例佔到98%。彭菲爾德發現,那些予以輕微電擊便可造成語塞的大腦點位也分佈於這一區域。雖然大腦語言區看上去被一道鴻溝分成兩半,但這其實是一種錯覺。大腦皮質(灰質)就像是一張為了強行塞入腦殼而被揉成一團的報紙,從外表上看,這張報紙上的圖片和文字都被扭曲打亂,不相干的內容被擠在了一起,而相關的內容卻被分離開來,但事實並非如此。加扎尼加的同事曾經利用核磁共振對大腦進行切片成像,由此重構出大腦皮質的平展畫面,就像是將揉皺的報紙重新展開。結果發現,所有涉及語言的區域都是連在一起的,構成了一個整體。大腦皮質的這片區域,也就是左側大腦的外側裂周區,可以被看成是人類的「語言器官」。

圖9-1 「語言器官」

現在讓我們近距離觀察這片區域。塔恩與福特先生的腦傷部位都在布洛卡區,他們說起話來遲鈍、吃力且不合語法,這種症狀被稱為布洛卡氏失語症。下面這兩段話出自另一位患者,他名叫彼得·霍根(Peter Hogan)。在前一段話中,他講述的是自己入院的原因,在後一段話中,他談到了自己以前在造紙廠的工作:

Yes …ah …Monday …ah …Dad and Peter Hogan, and Dad …ah …hospital…and ah …Wednesday …Wednesday nine o』clock and ah Thursday …ten o』clock ah doctors …two …two ... an doctors and …ah …teeth …yah …And a doctor an girl …and gums, an I.

是的……啊……星期一……啊……爸爸和彼得·霍根,和爸爸……啊……醫院……啊……星期三……星期三9點鐘和星期四……10點鐘醫生……兩個……兩個……一個醫生和……啊……牙齒……呀……一個醫生一個女孩……牙齦,一個我。

Lower Falls …Maine …Paper. Four hundred tons a day! And ah …sulphur machines, and ah …wood …Two weeks and eight hours. Eight hours ... no! Twelve hours, fifteen hours …workin …workin ... workin! Yes, and ah …sulphur. Sulphur and …Ah wood. Ah …handlin! And ah sick, four years ago.

下瀑布……緬因州……紙。一天400百噸!啊……硫化機……和……木頭……兩星期和8個小時……不!12個小時,15小時……工作……工作……工作!是的……啊……硫磺。硫磺和……木頭。啊……操作!啊生病……4年前。

布洛卡區與大腦運動區中專門負責下顎、嘴唇和舌頭的部分相連。人們一度認為,布洛卡區影響的是語言表達(這裡顯然不是專指說話,因為患者的書寫或手語也同樣遭到破壞),但這個區域牽涉的似乎是一般性的語法能力。一個人的語法缺陷最容易在語言輸出時露出馬腳,因為任何一點兒失誤都會導致整個句子不倫不類。相比之下,在語言輸入時,語法缺陷卻表現得較為隱蔽,因為可以利用語言的羨餘性來合理猜測句意,而無須借助句法剖析。例如,一個人只要知道「狗咬人」「小孩吃蘋果」「蘋果是紅色的」這些生活邏輯,就可以理解「The dog hit the man」(這條狗咬了這個人)和「The apple that the boy is eating is red」(這個小男孩吃的蘋果是紅色的)。即便是像「The car pushes the truck」(汽車推卡車)這樣的句子,一個人也能猜出到底是「誰推誰」,因為施動者通常出現在受動者之前。在一個世紀的時間裡,布洛卡氏失語症患者正是借助這種手段騙過了神經學家的眼睛,直到心理語言學家出現,這場騙局才被拆穿。心理語言學家讓患者閱讀只有依靠句法剖析才能理解的句子,例如「The car is pushed by the truck」(汽車被卡車推著走)、「The girl whom the boy is pushing is tall」(男孩推著的女孩個子很高),然後要求患者依據句子的意思進行現場表演,結果正確率只有一半,這說明他們顯然是在瞎猜。

還有其他理由讓我們相信,大腦外側裂周區的前部,也就是布洛卡區所在的區域,牽涉到語法的處理。當一個人閱讀句子時,我們可以將電極貼在他左腦前部的頭皮上,以監測他的腦電活動。結果顯示,當被試讀到不合語法的句子時,電極會監測到異常的腦電活動。當被試需要把句中的一個短語記在心裡,直到語跡出現時,例如「What did you say(語跡) to John?」(你對約翰說了什麼),電極也會監測到腦電活動的變化。在一些實驗中,研究人員利用正電子放射斷層造影術等技術測量被試的腦血量,結果發現,當被試聆聽別人說話、講述一個故事或者理解複雜句子的時候,這片區域都會發亮。通過對實驗組和控制組所獲數據的統計比對,我們已經可以確信,這片區域負責的是處理句子的結構,而不僅僅是思考句子的內容。最近,神經學家卡琳·斯特朗斯沃爾德、大衛·凱布蘭(David Caplan)和納特·阿爾珀特(Nat Alpert)設計了一個精密實驗,這個實驗捕捉到了更為精確的畫面:對某一特定句子結構的處理會導致布洛卡區的島蓋部發亮。

語言器官能否進一步細分

那麼,布洛卡區就是語法器官嗎?這也未必。如果只是布洛卡區受損的話,通常並不會造成持久性的重度失語。只有當它的周邊區域以及底部的白質(它負責將布洛卡區與大腦其他區域聯結起來)一併受損時,才會引發嚴重的症狀。有時,由中風或者帕金森症導致的基底核受損也會引發佈洛卡氏失語症。基底核是深埋於額葉之下的一組複雜的神經核團,它所負責的是需要技能的運動。布洛卡氏失語症患者說話吃力的現象和他們的語法困難或許是兩回事,這說明遭受損傷的可能不是布洛卡區,而是它附近的大腦皮質的深處部位。此外,最出人意料的是,有些語法能力不會因為布洛卡區的病變而受到影響。在區分句子正誤的測試中,一些布洛卡氏失語症患者可以察覺出極其細微的句法錯誤,例如:

John was finally kissed Louise.

John was finally kissed by Louise.

約翰終於被路易絲親到了。

I want you will go to the store now.

I want you to go to the store now.

我要你現在去商店。

Did the old man enjoying the view?

Did the old man enjoy the view?

這位老人欣賞風景了嗎?

不過,失語症患者並不能識別所有的語法錯誤,而且,也不是所有的患者都可以識別語法錯誤。因此,布洛卡區在語言方面究竟扮演著什麼樣的角色,還是一個尚未明瞭的問題。這個區域也許是專門負責將心語所攜帶的信息轉換成語法結構,或將語法結構轉換成心語。在執行這一語法任務時,它需要通過基底核與前額葉進行溝通,這有利於抽像推理與知識的運用。

布洛卡區也通過一束神經纖維與第二個語言器官相連,它就是韋尼克區(Wernicke』s area)。這塊區域如果受損,就會引發一種完全不同的失語症。以下是霍華德·加德納的一段記錄,內容是他和一位名叫戈爾甘(Gorgan)的患者的對話。

「你為什麼會住院?」我問這位72歲的老屠夫,他在4個星期前住進了醫院。

「孩子,我在出汗,我非常緊張。你知道,有一次我被抓了起來,我不能提及那個『tarripoi』,一個月以前,只有一點點,我很好地完成了很多事情,我強加了很多,然而,在另一方面,你知道我的意思,我不得不逃來逃去,仔細檢查,『trebbin』和其他類似的材料。」

我好幾次想打斷他的話,但都沒有成功,因為他一開口就滔滔不絕,語速極快。最後我只好把手舉起,按在他的肩膀上,這樣才讓他暫停下來。

「謝謝,戈爾甘先生。我想問你一些——」

「哦,當然,問吧,想問什麼儘管問。如果我能我就會。哦,我說錯話了,這裡所有的理髮師不管什麼時候打斷你說話,它就會繞來繞去,如果你懂我的意思,就是一次次給『repucer』打結,『repuceration』。好吧,我們正在盡我們所能,而下一次是用那邊的床做同樣的事情。」

從某些方面來說,韋尼克氏失語症與布洛卡氏失語症正好形成互補。患者能夠流利地吐出一串串合乎語法的短語,但他們的談話內容卻沒有任何意義,裡面充斥著大量的「新詞」和替代語。與許多布洛卡氏失語症患者不同,韋尼克氏失語症患者難以說出物體的名稱,他們只能用一些相關的單詞來進行替代,或者歪曲原有單詞的正確讀音。例如:

table(桌子)→「chair」

elbow(手肘)→「knee」

clip(夾子)→「plick」

butter(黃油)→「tubber」

ceiling(天花板)→「leasing」

ankle(腳踝)→「ankley」 「no mankle」 「no kankle」

comb(梳子)→「close」 「saw it」 「cit it」 「cut」 「the comb」 「the came」

paper(紙)→「piece of handkerchief」 「pauper」 「hand pepper」 「piece of hand paper」

fork(叉子)→「tonsil」 「teller」 「tongue」 「fung」

韋尼克氏失語症的一個突出症狀是,患者幾乎無法理解他人的語言。如果韋尼克區與布洛卡區之間的聯結受損,則會引發第三種失語症,這種類型的患者無法複述聽到的語言。此外,還有第四種失語症,患者的布洛卡區、韋尼克區以及二者之間的聯結都完好無損,但它們卻像孤島一樣與大腦皮質的其他區域中斷了聯繫,這類患者雖然無法聽懂語言,但卻可以複述甚至跟讀他人說話。基於上述原因,再加上韋尼克區與大腦皮質的聽覺中樞相鄰,人們一度認為這塊區域專門負責理解語言,但這難以解釋為什麼韋尼克氏失語症患者會像精神病人一樣胡言亂語。韋尼克區的工作似乎是收集單詞,然後將它們輸送到其他部門(主要是布洛卡區),再由這些部門對單詞進行組裝和分析。當韋尼克區受損時,原本由它提供的特定信息和單詞就無法傳遞到布洛卡區,這迫使忠於職守的布洛卡區不得不開足馬力,憑空造出大量短語,這或許就是韋尼克氏失語症的產生原因。不過坦率地說,沒有人真正知道布洛卡區或韋尼克區究竟是用來做什麼的。

韋尼克區,連同它附近的兩塊陰影區(即圖9-1中的角回、緣上回),都位於三個腦葉的交匯點。因此,它自然地成為整合視覺、聽覺、體覺和空間位置等各種信息的理想場所,同時它也成為將單詞的讀音與其所指代的物體的外貌、形狀聯繫起來的邏輯位置。的確,如果這片區域遭受損傷,會引發一種叫作「忘名症」(anomia)的語言障礙,即無法說出物體或人的名稱。神經心理學家凱瑟琳·貝恩斯(Kathleen Baynes)曾經研究過一位化名「HW」的患者,他是一位商業人士,頭腦聰明,表達流利,能說會道,但卻無法從心理詞典中調取要說的名詞,即便他明白這些名詞的含義。貝恩斯曾要求他講述一張圖片的內容,圖片畫的是:一個站在凳子上的男孩伸手去拿架子上的罐子,並把一塊餅乾遞給他的妹妹,結果從凳子上摔了下來。下面是HW先生的描述:

First of all this is falling down, just about, and is gonna fall down and they』re both getting something to eat … but the trouble is this is gonna let go and they』re both gonna fall down ... I can』t see well enough but I believe that either she or will have some food that』s not good for you and she』s to get some for her, too … and that you get it there because they shouldn』t go up there and get it unless you tell them that they could have it. And so this is falling down and for sure there』s one they』re going to have for food and, and this didn』t come out right, the, uh, the stuff that』s uh, good for, it』s not good for you but it, but you love, um mum mum [smacks lips] … and that so they』ve ... see that, I can』t see whether it』s in there or not... I think she』s saying, I want two or three,I want one, I think, I think so, and so, so she』s gonna get this one for sure it』s gonna fall down there or whatever, she』s gonna get that one and, and there, he』s gonna get one himself or more, it all depends with this when they fall down … and when it falls down there』s no problem, all they got to do is fix it and go right back up and get some more.

首先是摔倒,差不多就要摔下來了,他們兩個想拿東西吃……但麻煩的是快要站不穩了,他們都要倒了……我看不太清楚,不過我相信她或者想要一些對你沒什麼好處的食物,她也需要給她拿一些。你把它放在那裡是因為他們不應該爬上去拿它,除非你告訴他們可以拿。所以要摔下來,他們顯然就要拿到一個來吃,但進展得不順利,嗯,這東西雖然不錯,但對你沒有好處,但它是你所喜歡的,嗯、嗯、嗯(咂嘴的聲音)……所以他們……看那,我看不出它在不在那裡,我覺得她在說:我想要兩個或者三個,我想要一個,我想,我想是這樣的,所以,所以她準備去拿這一個,很明顯它就要掉下來了,她準備去拿那一個,在那裡,他準備給自己拿一個或者幾個,這取決於他們什麼時候摔下來,不過摔下來也沒問題,他們只要把它擺好,就可以再爬上去拿更多的。

HW先生可以正確地使用名詞短語,但卻無法將名詞調取出來,放到短語中去。他只能借助代詞、動名詞(例如falling down)和一些通用名詞(例如food、stuff)來拐彎抹角地指代特定的對象。忘名症患者較少出現動詞方面的問題,但布洛卡氏失語症患者卻時常被動詞折磨,這或許是因為動詞與句法有著密切的聯繫。

The

Instinct

Language

語言認知實驗室

其他跡象表明,大腦外側裂的後部區域牽涉到單詞的儲存與調取。當一個人在閱讀語法正確的句子時,如果他遇到句中的某個單詞在意義上講不通,例如「The boys heard Joe』s orange about Africa」中的「orange」,貼在他腦後的電極就會監測到腦電波的變化(不過正如前文所說,我們只能推斷這些信號是來自電極下方的位置)。如果用正電子放射斷層造影術來掃瞄某個人的大腦,當這個人聽到某個單詞(或「偽詞」,比如tweal)時,大腦的這片區域就會發亮。此外,如果讓一個人觀看屏幕上的一組單詞,並要求他判斷這些單詞是否押韻(這使得他必須默念這些單詞的讀音),這片區域也會發亮。

我們可以大體繪製出位於大腦外側裂周區的語言器官的功能結構圖:外側裂周區前部(包括布洛卡區)負責處理語法;外側裂周區後部(包括韋尼克區和三個腦葉的連接區)負責單詞(特別是名詞)的讀音和某些方面的詞義。我們是否可以將鏡頭拉近,分離出執行具體語法任務的更小區域呢?答案是既「不可以」又「可以」。說它「不可以」,是因為我們無法在大腦中劃出更小的「語言模塊區」——至少目前還不能;說它「可以」,是因為一定存在著執行具體任務的皮質區,因為大腦損傷會導致各種不同類型的語言缺陷。這是一個有趣的悖論。

舉例而言,雖然左腦外側裂周區的大部分區域遭受損傷都可能導致語音知覺障礙(在正電子放射斷層造影術研究中,語音知覺會點亮外側裂周區的幾個不同部位),但還是存在一種特殊的語音綜合征:純詞聾(Pure Word Deafness)。顧名思義,這類患者能讀會寫,能夠辨別周圍環境的各種聲音,例如音樂、關門聲或動物的叫聲,但就是聽不懂單詞。對他們來說,這些單詞聽起來就像是外語。在存在語法問題的患者中,有些人可以非常流利地說出一大段不合語法的句子,而布洛卡氏失語症患者卻吐字艱難,說話遲鈍。有些患者習慣性地遺漏動詞、詞形變化和虛詞,另一些患者卻總是錯用這類詞語。有些患者無法理解帶有語跡的復合句,例如「The man who the woman kissed(語跡) hugged the child」(女人親吻的男人抱著小孩),但卻能讀懂含有反身代詞的復合句,例如「The girl said that the woman washed herself」(女孩說這個女人自己洗的澡),而另一些患者卻恰恰相反。有些意大利患者總是亂用意大利語中的屈折後綴(就像英語中的「-ing」「-s」和「-ed」),但卻可以近乎完美地使用派生後綴(就像英語中的「-able」「-ness」 和「-er」)。

這種現象在心理詞典上表現得尤為突出,我們幾乎可以依據不同的詞類劃分出不同的症狀:在忘名症患者中,不同的人害怕不同的名詞。有些人能夠使用具體名詞,卻無法使用抽像名詞,有些人則正好相反。有些人可以說出「無生命的」名詞,但卻難以說出「有生命的」名詞,有些人則正好相反。有些人可以叫出動物、蔬菜的名稱,但卻說出不出食物、身體部位、服裝、交通工具或者傢俱的名字。此外,有些患者只能說出動物的名稱,有些患者無法表達身體的部位,有些患者對常見於室內的東西束手無策,有些患者看見了顏色卻說不出口,還有些患者無法說出專有名詞。曾經有一位患者無法叫出水果或蔬菜的名字,他可以說出「算盤」和「獅身人面像」,但卻說不出「蘋果」和「梨」。心理學家埃德加·蘇黎夫(Edgar Zurif)曾經嘲笑神經科醫生喜歡給每種症狀都取一個花哨的名字,因此他建議把這位患者的症狀叫作「忘香蕉症」(banananomia)。

大腦裡是不是真的有一個蔬菜瓜果區呢?從來沒人找到過。同樣,也沒有人發現過屈折變化、語跡或語音的處理中心。我們幾乎不能給大腦的心智功能進行分區定位。我們常常碰到這樣的現象:兩位病人的病變區域完全相同,但由此引發的語言障礙卻不一樣,或者兩位病人患有同樣的語言障礙,但大腦的病變區域卻不相同。有時,一些非常具體的語言障礙,比如無法說出動物的名稱,反倒是源於大面積病變、瀰漫性腦萎縮或者腦部的撞擊。此外,在韋尼克區受損的患者中,大約有10%的人會出現類似於布洛卡氏失語症的症狀。同樣,布洛卡區受損的患者也可能出現類似於韋尼克氏失語症的症狀。

為什麼畫一張大腦的語言功能結構圖要比登天還難呢?曾經有一派學者認為,大腦其實沒有這樣的分工,大腦就像一個烘肉卷,所有原料都攪拌在一起。除了感覺和運動之外,所有心智過程都表現為整個大腦的全方位、分散式的神經活動。但是,「烘肉卷理論」很難解釋眾多腦損傷患者所表現出的特定語言缺陷。隨著「大腦的十年」[1](decade of the brain)的到來,這種理論已經落後於神經科學的發展腳步。以前的教科書曾經把不能劃分為單一功能區的大腦區域稱為「聯合皮質區」(association cortex),現如今,借助於日新月異的研究工具,神經生物學家已經開始對這片區域進行測繪製圖,並界定出幾十個擁有獨立功能的區域。例如,就視覺而言,就有專門負責物體形狀、空間佈局、顏色、立體影像、簡單動作或複雜動作的不同區域。

我們現在知道,大腦可能真的存在負責名詞短語或韻律等具體功能的專門區域,但目前針對人類大腦的研究手段還過於簡陋,因此我們還無法找到它們。也許這些區域看上去就像是一些斑點、條紋,星星點點地分佈於大腦的語言區。它們的形狀可能很不規則,位置或許也因人而異,錯落地分佈於凹凸不平的大腦表面。我們在更為瞭解的大腦功能系統中已經發現了類似的特點,例如前面提到的視覺系統。如果真是如此,那麼各種各樣的腦部病變,以及正電子放射斷層造影術等技術手段,都無法幫助我們發現這些功能區域。

已經有一些證據表明,大腦語言區域的佈局很可能是斗折蛇行、犬牙交錯的。神經外科醫生喬治·奧傑曼(George Ojemann)沿用彭菲爾德的方法,對患者大腦的不同部位予以輕微電擊。結果發現,如果電擊某個毫米見方的微小區域,會對某一特定的語言功能造成障礙,例如無法重複或說完一個句子,無法叫出某個物體的名稱,或者無法讀出一個單詞。但是,這些點位分散在大腦的各個部位(雖然主要在外側裂周區,但並非絕對),而且分佈的位置也因人而異。

你不必為這種犬牙交錯、分散分佈的設計感到驚訝,因為這種設計符合大腦的工作特點。大腦是一個特殊的器官,一個專門負責計算的器官。它不同於臀部、心臟等需要與外部世界進行物質交換的器官,因此也不需要將自己的功能部件都聚在一起。只要神經回路能夠保持連通,大腦就可以將各個功能部件安放在不同的位置,這並不會對它的工作造成影響。打個比方,這就像電子設備的連接線可以被塞到任何角落,只要它的連接不中斷就行;或者說一家公司的總部可以設在任何地方,只要它能與工廠、倉庫保持及時有效的聯繫即可。這一點對單詞而言似乎最為適用,大腦的許多區域如果發生病變遭受電擊,都可能導致命名障礙。一個單詞其實就是一束不同類型的信息,或許每個單詞就像一個多端口的集線器,它可以處於某個區間的任何位置,只要其接線可以連接到大腦的其他部位即可,而這些部位存儲著這個單詞的讀音、用法、邏輯,以及相關實物的外貌特徵等信息。

正是利用這種脫離實體的特點,尚未發育成熟的大腦可以較為靈活地設定語言回路的位置。假定大腦的各個區域都有發展出語言回路的潛力,但人類的「出廠設置」若將它固定在大腦的某個特定位置,那麼其他位置則受到壓制。然而,如果初選位置在某個關鍵時期遭受損傷,語言回路就可以遷移到別處發展。許多神經學家相信,這就是不少人的語言中樞會跑到意想不到的位置上去的原因。對人類來說,出生是一種創傷經歷,這不僅是指人們所熟知的心理創傷,還包括肉體的損傷。在分娩過程中,母親的產道會像擠檸檬一樣擠壓嬰兒的腦袋,新生兒往往會遭受輕度中風或者其他腦部損傷。因此,語言區位置異常的成人很可能在出生時遭受過腦部創傷,只不過後來康復了而已。現在,核磁共振儀已經是腦科學研究中心的常見設備,不少前往參觀的新聞記者和哲學家都喜歡將自己的大腦影像圖帶回去留作紀念。有時,這些影像圖上會顯示一個核桃大小的凹陷,但這個凹陷除了成為朋友的笑料之外,並沒有對本人造成任何不良的影響。

還有其他原因可以解釋我們為何很難鎖定語言功能的具體區域。某一類型的語言知識很可能擁有多個副本,它們的質量有高有低,分別存儲在大腦的不同位置。當中風患者恢復到可以接受系統的語言測試時,他的某些語言能力(在推理能力的幫助下)也往往已經恢復。神經學家無法像電子技術人員那樣將探針插入設備的輸入、輸出線路,以分離出它的獨特功能。他們只能通過患者的眼、耳、口、手來瞭解患者的整體反應。在這種「刺激-反應」的過程中,患者的心智活動要經歷多次中轉。例如,如果要叫出一個物體的名字,患者必須首先認出這個物體,然後在心理詞典中搜尋它的條目,調取它的讀音,最後再把它說出來。或許在說出的時候還要對其進行監聽,以確定自己的讀音是否正確。如果其中任何一個步驟出現問題,都有可能導致命名障礙。

隨著大腦成像技術的快速發展,我們對心智活動的位置或許會有更為清晰的瞭解。功能性核磁共振(Functional MRI)就是一個例子,它比正電子放射斷層造影術更為準確,可以測量出大腦的不同部位在執行不同的心智任務時的工作強度。另外一個技術就是腦磁圖(Magneto-Encephalography),它和腦電圖比較類似,但卻可以精確定位大腦電磁信號的來源部位。