語法中的不規則現象就像人類某些古怪變態的行為一樣。不規則的形式在「理性設計」的語言中被明確地廢除,例如世界語、奧威爾的新話以及羅伯特·海因萊因(Robert Heinlein)的科幻小說《星際時代》(Time for the Stars)中行星聯盟所使用的輔助性語言。也許是為了挑戰這種嚴格的控制,某位女士最近在《紐約書評》(New York Review of Books)上刊登了一則別出心裁的廣告,希望尋求到一位不拘傳統的靈魂伴侶:

你是不是一個不規則動詞,相信名詞比形容詞更有力量?本人離異5年,白人,職業女性,身居歐洲,兼職小提琴手。本人身材苗條、具有魅力,孩子已婚……尋求一位情感細膩、積極樂觀、充滿活力的男子為伴,要求年齡在50~60歲之間,注重健康,愛動腦筋,為人誠實、忠貞和坦誠。

小說家瑪格麗特·尤瑟納爾(Marguerite Yourcenar)也曾對語法的不規則現象和人類的普遍處境進行了一番點評:

語法,既擁有邏輯的規則,又摻雜著武斷的用法,它讓年輕的頭腦預先品嚐到法律、道德這些關乎人類行為的科學,以及建立在人們本能經驗之上的一切固有秩序帶給他們的滋味。

雖然不規則現象象徵著不受羈絆的人類精神,但它卻被嚴格地密封於單詞的構造系統之中。總體而言,這個系統設計得非常巧妙。不規則形式是詞根,它位於詞干之內,詞干則包含在單詞之內,而部分單詞又可以通過常規變形來生成。這種分層方法不僅可以對許多英語單詞的合理性做出預測(例如,為什麼「Darwinianism」聽起來比「Darwinismian」要更加順耳),它還提供了一個簡明的解釋,可以回答與那些看似不合邏輯的用法相關的許多瑣碎問題。例如,為什麼在棒球比賽中,擊球手是「flied out to center field」(擊出騰空球至中外場被守方球員接住而出局),而不是「flown out to center field」?為什麼多倫多冰球隊名叫「Maple Leafs」(楓葉)而不是「Maple Leaves」?為什麼多數人認為「Walkman」(隨身聽)的複數形式是「Walkmans」而不是「Walkmen」?當一個人說自己女兒的朋友都是「low-lives」(人渣)時,我們為什麼會覺得非常彆扭?

為什麼這些不規則形式都被棄之不用?翻開任何一本寫作手冊或者語法指南,它們提供的解釋不外乎以下兩種,而這兩種解釋都是錯的。第一種解釋是,現代英語已經對不規則單詞關上了大門,所以新加入的單詞都必須以規則的形式出現。這種說法並不正確,我可以創造出一些新的單詞,例如「re-sing」和「out-sing」,它們的過去式顯然是「re-sang」和「out-sang」,而不是「re-singed」和「out-singed」。同樣,最近我讀到一篇文章,說的是一些中國農民帶著小油罐在油田四處轉悠,從無人看守的油井中盜取石油的事情。文章把這些人稱作「oil-mice」(油耗子),而非「oil-mouses」。第二種解釋是,當一個單詞獲得了與字面內容毫不相干的全新意思時,例如棒球中的「fly out」,它就必須遵循規則變化。然而,「oil-mice」的例子就是一個明顯的反例,此外,還有許多具有象徵意義的詞語由不規則名詞構成,它們依然保持著不規則的變化形式,例如「sawteeth」(而非「sawtooths」)、「Freud』s intellectual children」(而非「childs」)、「snowmen」(而非「snowmans」),等等。同樣,動詞「blow」在俚語「to blow him away」中表示「暗殺」的意思,在「to blow it off」中表示「無視」的意思,但它的過去式仍然採用不規則變化,例如「blew him away」和「blew off the exam」,而非「blowed him away」和「blowed off the exam」。

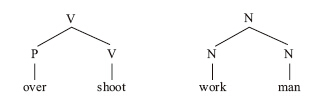

能夠真正解釋「flied out」和「Walkmans」等形式變化的是我們用以解讀復合詞的心理算法,即依據其內部單純詞的意思來詮釋復合詞的意思。我們曾經提到,如果某個大詞是由較小的單詞建構而成的,那麼這個大詞的所有特性都來自其內部最後端的那個單詞,也就是中心語。動詞「overshoot」的中心語是動詞「shoot」(發射),因此「overshooting」屬於「shooting」的一種,而且它是一個動詞,因為「shoot」是一個動詞。同樣,「workman」(工人)是個單數名詞,因為它的中心語「man」是個單數名詞,它指的是一種人,而不是一類工作。這兩個單詞的結構如下:

重要的是,這條從中心語一直延伸到樹形圖頂端的管道將中心語攜帶的所有信息都傳遞了上去,其中不僅包括中心語的名詞性或動詞性和包括中心語的意思,還包括它的不規則形式。舉例而言,在心理詞典中,「shoot」一詞的條目會註明:不規則的過去式「shot」。這一信息將會向上傳遞,並和其他信息一樣,成為復合詞「overshoot」的特性,因此「overshoot」的過去式是「overshot」而非「overshooted」。同樣,「man」一詞攜帶著複數形式「men」的標籤,由於「man」是「workman」的中心語,這個標籤也會上移到代表復合詞「workman」的上,所以「workman」的複數形式是「workmen」。這也是我們為什麼採用「out-sang」「oil-mice」「sawteeth」和「blew him away」的原因。

現在我們可以回答那些瑣碎的問題了。「flied out」和「Walkmans」之所以顯得有些奇特,是因為它們都沒有中心語。無中心語單詞是一種特殊詞干,出於某種原因,它們的特性與位於詞中最右端的元素有所不同,而普通單詞的特性則往往取決於詞中最右端的元素。舉一個簡單的例子,「low-life」就是一個無中心語單詞,它指的不是一種「生活」(life),而是一種人,一種活在社會底層的人。因此在「low-life」一詞中,正常的傳輸管道被阻塞了。而且,單詞內部的管道不可能只阻塞某一種信息,一旦管道因為某種原因出現了阻塞,所有的信息都不能通過。因此,如果「low-life」無法獲取「life」的意思,它也就無法擁有「life」的複數形式。「life」一詞的不規則形式「lives」被束縛於心理詞典之內,無法應用到「low-life」上,而通用的規則變化「添加後綴-s」則趁機佔領了陣地,因此出現了「low-lifes」的形式。通過類似的無意識推理,英語使用者很自然地選擇了「saber-tooths」(劍齒虎,它指的是一種老虎,而非一種牙齒)、「tenderfoots」(初級童子軍,它指的不是某種類型的腳,而是身體還很柔弱的小孩)、「flatfoots」(它也不是某種類型的腳,而是「警察」的俚語)和「still lifes」(靜物畫,它指的不是一種生活,而是一種繪畫類型)。

自從索尼公司發明「Walkman」(隨身聽)以來,人們都不確定它的複數形式應該是「Walkmen」還是「Walkmans」(即便是毫無性別歧視的替代詞「Walkperson」也解決不了這個難題,因為我們仍然必須在「Walkpersons」和「Walkpeople」之間作出選擇)。很多人覺得「Walkmans」正確,是因為它是一個無中心語單詞:「Walkman」指的不是某種類型的人,因此它的意思並非獲自其內部單詞「man」,而根據無中心語詞的結構邏輯,它也無法借用「man」的複數形式。不過,無論採用哪一種複數形式,它都顯得很不自然,因為「Walkman」和「man」之間的關係令人頗感費解,之所以這麼說,是因為這個單詞並非是依據某種廣受認可的方式組合而成的。它是一種在日本非常流行的「偽英語」,常常用於標語和產品名稱。例如,日本有一種名為「Sweat」的軟飲料,深受大眾喜愛,此外在一些T恤上還印著「CIRCUIT BEAVER」「NURSE MENTALITY」、「BONERACTIVE WEAR」等不知所云的標語。對於如何表述兩個以上的隨身聽,索尼公司曾有一個正式的答覆。由於害怕自己的商標像「阿司匹林」(aspirin)、「舒潔」(kleenex)一樣淪為普通名詞,索尼公司堅持認為「Walkman」的複數形式是「Walkman Personal Stereos」,以此繞開語法上的問題。

那麼「fly out」一詞呢?作為一個棒球術語,它並非直接源於我們熟知的動詞「fly」(飛行),而是源於名詞「fly」(騰空球)。「fly out」的意思是「因擊出騰空球而被接殺出局」,當然,作為名詞的「fly」本身是源自動詞「fly」,這種層層引申的結構可以用下面這個竹竿狀的樹形圖來表示:

根據樹形圖最頂端的標籤,整個單詞屬於動詞的範疇,但位於下一層級的構成元素卻是一個名詞。因此,「fly out」就像「low-life」一樣,是無中心語單詞。如果名詞「fly」是中心語,那麼「fly out」也應該是個名詞,但它不是。由於缺少中心語和聯通管道,原動詞「fly」的不規則形式(「flew」「flown」)被束縛在樹形圖的最低層級,不能上升至整個單詞的層面。所以,「添加後綴-ed」的常規方案便臨危受命,充當起表明時態的角色,因此我們才會說出「Wade Boggs flied out」這樣的句子。讓「fly out」失去不規則變化能力的並不是它的特殊含義,而是因為它是一個基於名詞生成的動詞。正是依照相同的邏輯,我們才會說「They ringed the city with artillery」(他們用大炮包圍了這座城市)而非「They rang the city with artillery」,「He grandstanded to the crowd」(他在人群面前招搖地表演)而非「He grandstood to the crowd」。

這是一個普遍適用的原則。還記得宇航員薩利·萊德(Sally Ride)嗎?她是美國首位飛上太空的女性,因此受到廣泛關注。但就在最近,一位名叫梅·傑米森(Mae Jemison)的女性搶了她的風頭。傑米森不僅是美國第一位黑人女航天員,而且她還被《人物》(People)選為1993年度「全球50位最美人士」之一。因此就知名度而言,她可謂「比薩利·萊德還薩利·萊德」(out-Sally-Rided Sally Ride,而非out-Sally-Ridden Sally Ride)。一直以來,新新監獄(Sing Sing)都是紐約州最為臭名昭著的監獄,但自從1971年阿提卡(Attica)監獄爆發騷亂之後,阿提卡監獄就變得「比新新監獄還新新監獄」(out-Sing-Singed Sing Sing,而非out-Sing-Sung Sing Sing)。

至於「Maple Leafs」,這個複數形式並不是加在單詞「leaf」(葉子)上,而是加在專有名稱「Maple Leaf」(楓葉)上的,它是加拿大的國家象徵。名稱與名詞有所不同。例如,名詞前面可以加冠詞「the」,而名稱則不行。例如你不能把某個人稱為「the Donald」,除非你是唐納德·特朗普(Donald Trump)的前妻、以捷克語為母語的伊凡娜·特朗普(Ivana Trump)。因此對於冰球隊而言,「Maple Leaf」是一個無中心語名詞,因為這個名詞是基於一個非名詞的單詞形成的。如果一個名詞的名詞性並非源自其內部的某個名詞,那麼它也無法獲得其內部名詞的不規則變化。因此,「Maple Leafs」便成為了默認選項。這個解釋也可以回答脫口秀主持人大衛·萊特曼(David Letterman)提出的一個問題,在最近一期《深夜秀》(Late Night)節目中,萊特曼一直困惑不解:為什麼邁阿密新組建的棒球大聯盟球隊被叫作「Florida Marlins」(佛羅里達馬林魚隊)而非「Florida Marlin」呢,「marlin」(馬林魚)一詞本身不就是複數形式了嗎?事實上,這個解釋適用於所有建立在名稱之上的名詞。

I』m sick of dealing with all the Mickey Mouses(而非「Mickey Mice」)in this administration.

我討厭處理這個部門的瑣碎事務。

Hollywood has been relying on movies based on comic book heroes and their sequels, like the three Supermans(而非「Supermen」)and the two Batmans(而非「Batmen」).

好萊塢一直以翻拍英雄漫畫及其續集為支撐,例如三部《超人》電影和兩部《蝙蝠俠》電影。

Why has the second half of the twentieth century produced no Thomas Manns(而非「Thomas Menn」)?

為什麼20世紀下半葉產生不了托馬斯·曼式的人物?

We』re having Julia Child and her husband over for dinner tonight. You know, the Childs(而非「the Children」)are great cooks.

我們今晚和朱莉婭·查爾德夫婦共進晚餐。你知道的,查爾德一家廚藝非凡。

可見,不規則形式位於單詞結構樹形圖的最底層,也就是心理詞典中的詞根、詞干的插入層。發展心理語言學家彼得·戈登(Peter Gordon)曾利用這一特性,通過一個巧妙的實驗,揭示出孩子們的心智結構是如何依據單詞的結構邏輯設計的。

戈登關注的是一個古怪的語言現象,這個現象最早為語言學家保羅·柯帕斯基(Paul Kiparsky)所發現:復合詞可以由不規則複數構成,但不能由規則複數構成。例如一間鼠患成災的房子可以形容為「mice-infested」,但如果用「rats-infested」就顯得不倫不類了。我們可以「rat-infested」來表示鼠患成災的意思,儘管從定義上說一隻老鼠(rat)構不成一場災害。同樣,人們只會說「men-bashing」(對男性的攻擊),但不會說「gays-bashing」(正確的說法是「gay-bashing」,對同性戀的攻擊),只會說「teethmarks」(牙印)但不會說「clawsmarks」(正確的說法是「clawmarks」,爪印)。曾經有一首名為「purple-people-eater」(紫色吃人怪)的歌曲,但如果把它改成「purple-babies-eater」就不合語法了。雖然不規則複數和規則複數一個符合要求,一個不符合要求,但它們在意義上卻是相同的,因此一定是語法的不規則性導致了這種差別。

單詞結構理論可以輕鬆解釋這一效應。不規則的複數形式顯得特立獨行,因此被作為詞根和詞干存儲於心理詞典中,而無法通過規則來生成。由於這種特殊的身份,它們可以用於復合詞的構造,通過「詞干+詞干」的方式形成新的單詞。但是,規則複數卻不是作為詞干存儲於心理詞典之中,它們是在必要的時候,依據詞形變化規則臨時組裝的合成詞。它們出現在「詞根→詞干→單詞」的裝配過程的末尾階段,因此無法應用於復合規則之中,因為復合規則只能從心理詞典中提取詞根或者詞干。

The

Instinct

Language

語言認知實驗室

戈登發現,3~5歲的孩子能夠嚴格地遵從這一規則。他首先向孩子們展示一個木偶,並對他們說:「這是一隻喜歡吃泥巴(mud)的怪物,你該怎麼稱呼它呢?」然後把答案公佈出來:「mud-eater」。孩子們很喜歡這個遊戲,而且這個怪物吃的東西越是噁心,孩子們就越興奮,急切地想填上問題的答案,這常常使一旁觀看的家長感到十分無奈。接下來是實驗的關鍵部分,當戈登問「喜歡吃老鼠(mice)的怪物叫什麼」時,孩子們的回答是「mice-eater」,但如果戈登將「mice」換成「rats」時,孩子們的回答卻不是「rats-eater」了,而是「rat-eater」。而且,即便有些孩子平時會將「mouse」的複數形式錯認成「mouses」,他們也不會把這個木偶叫作「mouses-eater」。換句話說,對於復合詞構造過程中的這些細微要求,孩子們表現出了充分的尊重。這表明,這些規則既存在於成人的潛意識中,也存在於孩子們的潛意識中。

不過,當戈登著手調查孩子是如何掌握這一語法要求時,他的發現就顯得更為有趣了。戈登一開始的想法是:通過傾聽父母的日常談話,孩子們懂得了復合詞中出現的複數形式應該是不規則的,然後將這一原則應用到其他各類復合詞上。但他發現這是不可能的,母親對孩子的談話中不可能出現包含複數的復合詞。大多數復合詞包含的都是單數名詞,例如「toothbrush」。像「mice-infested」這樣的復合詞雖然有語法上成立,但卻很少有人這麼說。雖然兒童無法從成人的言語中獲悉相關的語法規則,但卻能正確地選擇「mice-eater」而非「rats-eater」,這再一次證明了兒童能夠在「輸入貧乏」的前提下掌握語言,同時也說明語法的另一個基本層面具有先天性的特點。正如我們在前文所見,史蒂芬·克雷恩和中山峰春的實驗表明,在句法的層面上,兒童能夠自動區分字串和短語。同樣,戈登的「mice-eater」實驗證明,在詞法的層面上,兒童能夠自動區分心理詞典中的詞根和依據規則創造出來的屈折詞。

單詞,句法規則下的最小單位

總之,單詞是一個複雜的東西,但單詞究竟是個什麼東西呢?我們已經看到,「單詞」是依據詞法規則由各個部件構造而成的,但它與短語和句子有什麼不同呢?它是不是就是索緒爾所說的那種必須死記硬背、毫無道理的「符號」,例證了語言機制的第一原理呢(另一原理是離散組合系統)?我們之所以感到困惑,是因為我們日常所說的「單詞」(word)一詞並不是一種科學的精確表述。它擁有兩種含義。

到目前為止,我在本章所使用的「單詞」一詞都是一個語言學概念,雖然它是依據詞法規則由各個部件構造而成的,但相對於句法規則而言,它卻是不可分割的最小單位,相當於「句法原子」(syntactic atom)——在希臘語中,原子一詞就是「不可分割」的意思。句法規則可以深入到一個句子或短語的內部,對包含其中的更小短語進行切割和黏連。例如,疑問句的生成規則可以深入句子「This monster eats mice」(這隻怪物吃老鼠)的內部,將與「mice」對應的短語移到句子開頭,變成「What did this monster eat」(這隻怪物吃什麼)。但是,句法規則在短語和單詞的分界線上止步不前,儘管單詞也是由各個部件組合而成的,但句法規則卻不能探入單詞內部去擺弄這些部件。例如,問句規則無法探入句子「This monster is a mice-eater」(這隻怪物是個食鼠者)中的「mice-eater」一詞之內,將與「mice」對應的語素移到句子開頭,由此形成的問句就會顯得莫名其妙:「What is this monster an-eater?」(答案是「mice」)。同樣,句法規則可以將副詞插入短語之中,例如「This monster eats mice quickly」(這隻怪物迅速地吃老鼠),但卻不能將副詞插入單詞之中,例如「This monster is a mice-quickly-eater」。鑒於以上原因,我們認為,雖然單詞是依據一套固定規則由各個部件構造而成的,但它與短語存在差別,短語依據的是一套不同的規則。因此,通常所說的「單詞」一詞的精確定義是:一種建立在詞法規則之上且不能被句法規則分割的語言單位。

「單詞」還擁有另一個迥然不同的含義,它指的是一種需要我們死記硬背的語塊:即一串與某個特定意義形成任意關聯的語言材料,也就是我們的心理詞典列出的一個個條目。語法學家安娜·迪休洛(Anna Maria Di Sciullo)和埃德溫·威廉姆斯(Edwin Williams)創造了一個術語「句素」(listeme),即需要死記硬背的語言單位,用以指代「單詞」這一含義(這個術語以詞法單位語素和語音單位音素為參照對像)。需要注意的是,句素的概念與「單詞」的第一個精確含義(即句法原子的概念)並不完全吻合。句素可以是樹形圖上任意大小的分支,它不是由某個規則自動產生的,而是必須強行把它記住。不妨以成語為例,我們無法依據中心語和扮演角色的關係原則,通過構成部件的字面意義推導出以下成語的意義:「kick the bucket」(一命嗚呼)、「buy the farm」(死於非命)、「spill the beans」(洩露秘密)、「screw the pooch」(把事情搞砸)、「give up the ghost」(駕鶴西遊)、「hit the fan」(遭遇麻煩)、「go bananas」(精神錯亂)。我們必須強行記住這些短語大小的語言單位所表達的意義,就好像它們是一些簡單的單詞,這就是句素。從這個意義上說,這些成語是名副其實的「單詞」。迪休洛和威廉姆斯以「語法沙文主義者」的口吻對心理詞典做了如下描述:「如果將心理詞典看成是一群句素的集合,那麼就本質而言,這部詞典也顯得太過乏味了……心理詞典就像是一個監獄,它只容納那些不法之徒,它的收容對像只有一個共同點:無法無天,不受管束。」

在本章的餘下部分,我將專門探討「單詞」的第二個含義:句素。這將是一場「監獄改革」,我想證明的是,雖然心理詞典容納的都是一些不守規則的句素,但它仍然值得我們的尊敬和重視。也許在語法學家看來,讓孩子們將父母所說的單詞一個個強記心中是種非常野蠻的刑罰,但它其實是一門精妙絕倫的技藝。

句素

心理詞典有一個非凡的特徵,它擁有令人驚歎的記憶能力。一個普通人大約知道多少個單詞?如果你像大多數人一樣,以人們聽過或讀過的單詞數量為計算標準,你可能會認為未受教育者的單詞量大概是幾百個,受過教育的人的單詞量大概是幾千個,而像莎士比亞這樣的天才作家則可以達到15 000個(這是莎翁戲劇集和十四行詩裡出現過的單詞總數)。

然而,這與真正的答案相去甚遠。人們認識的單詞比他們在具體的時間、場合下使用過的單詞要多得多。為了檢測一個人的詞語量(這裡的詞語指的是句素的概念,而非詞法規則的產物,因為後者是無窮無盡的),心理學家採用了以下方法。首先,找來一本容量最大且未經刪節的詞典,如若詞典太小,人們知道的許多單詞就有可能沒有收錄進去。此處以芬克與瓦格諾出版社(Funk & Wagnall)出版的《新版標準足本詞典》(New Standard Unabridged Dictionary)為例,它一共有45萬個詞條,數目非常可觀。不過對於測試而言,這個數目顯得太大了一點,即使一個單詞30秒鐘,一天工作8個小時,也需要一年多的時間才能全部測完。因此我們可以進行抽樣,比如說,每8頁的左手頁第一列第三個詞條。每個詞條通常都含有多個含義,例如:「hard:(1)堅固的(2)困難的(3)嚴厲的(4)費力的……」,如果把它們都計算在內,就需要硬性地對這些含義進行合併或者區分,因此可行的方法是,一個人只要知道某個單詞的一個含義,就可以將這個單詞計入他的詞語量中,而不必知道該單詞的所有含義。研究人員向測試對像展示樣本中的每個單詞,並要求他們從提供的選項中選出意思最為接近的詞。經過猜測校正後,再將正確率乘以詞典的收詞數,就可以估算出一個人的詞語量。

事實上,還有一個校正工作必須事先執行。詞典是一種商品,而非科學工具。出於廣告的目的,詞典編纂者通常會虛報他們的收詞數量(例如:「最具權威!包羅萬象!總字數超過170萬,16萬個詞條,還包括16頁彩色圖表!」)。他們常常將一些復合詞或者詞綴形式加入詞條,以達到「增肥」的目的,而這些都是可以依據詞根的意思和詞法規則來推測其意思的語言單位,而非真正的句素。例如,我的案頭詞典在詞條「sail」(帆)之下就列有許多派生詞:「sailplane」(滑翔機)、「sailer」(帆船)、「sailless」(無帆的)、「sailing-boat」(帆船)以及「sailcloth」(帆布)。事實上,即便我以前從未見過這些單詞,也可以推斷出它們的意思。

The

Instinct

Language

語言認知實驗室

最精確的估算來自心理學家威廉·納吉(William Nagy)和理查德·安德森(Richard Anderson)。他們從一份包含227 553個單詞的列表入手,其中有45 453個詞根、詞干。在剩下的182 100個派生詞和復合詞中,他們認為除了42 080個單詞之外,其他的都可以根據其構成部件的含義進行解讀。因此,整個列表中句素的總量為45 453+42 080=87 533。通過進一步的抽樣和測試,納吉和安德森計算出美國一名普通高中畢業生的詞語量大致為45 000個單詞,這是莎士比亞的單詞使用量的3倍!實際上,這還是一個低估了的數字,因為專有名詞、數字、外來詞語、縮略詞以及許多不可拆分的常用復合詞仍被排除在外。我們沒有必要在估算詞語量的時候遵循拼字遊戲的規則,這些單詞都屬於句素,完全應該被計算在內。如果把它們包括在內的話,美國一名普通高中畢業生的詞語量可能上升到60 000個單詞(相當於4個莎士比亞),而那些閱讀量更大的優秀學生的詞語量則可能再翻一番,相當於8個莎士比亞。

60 000個單詞是多還是少?我們可以計算一下學習這些單詞所需的速度,以幫助我們瞭解這一問題。一個人通常是在12個月大的時候開始學習單詞,因此一位高中畢業生有17年的時間學習這些單詞,這等於說從他們一歲起平均每天必須學習10個單詞,或者說在睡覺之外的時間裡平均每90分鐘就必須學習1個單詞。運用同樣的方法,我們可以推算出6歲大的孩子的平均詞語量約為13 000個,所以像《迪克和簡》(Dick and Jane)這樣的兒童讀物才會顯得乏味枯燥,因為它們極大地低估了兒童的詞語量。通過這些簡單的計算,我們可以發現學齡前兒童雖然接觸到的語言環境比較有限,但卻像一台真空「吸詞器」,在他醒著的時候,每隔兩個小時就會吸入一個新的單詞,日復一日,連續不斷。而且需要注意的是,我們所談論的對象是句素,它們的意思都是任意生成的,這就像你從蹣跚學步開始每醒著的90分鐘內就要記住一個全新的擊球率、約會日期或者電話號碼。大腦似乎為心理詞典預留了一個容量超大的存儲空間和一個運轉迅速的轉錄設備。事實上,心理學家蘇珊·凱裡(Susan Carey)的一項自然性研究已經證明:當你和一個3歲的孩子聊天時,如果你無意之中說出某個新的顏色詞,比如說「橄欖色」,這個孩子很可能在5個星期之後還能記起這個單詞。