毋庸置疑,短語結構是語言的構造材料,但是到目前為止,我只向你展現了一些花絮,在本章的餘下部分,我將試圖解釋喬姆斯基有關語言機制的現代理論。喬姆斯基的書恰好可被歸為馬克·吐溫所說的「經典著作」:人人都希望已經讀過但卻沒有人願意去讀。市面上充斥著大量探討心智、語言和人性的暢銷書,它們無不提及「喬姆斯基主張的為人類語言所共有的深層意義結構」(我們將看到,這種說法其實有兩點錯誤),然而就我自己的閱讀結果來看,它們的作者必定是將喬姆斯基近25年來的著作束之高閣了的,書脊完好無損,書頁從未翻動。許多人都想一探心智之謎,但卻缺乏足夠耐心去瞭解語言的工作機制。就像《賣花女》(Pygmalion)中的女主人公伊莉莎·杜利特爾(Eliza Doolittle)對亨利·希金斯(Henry Higgins)的抱怨:「我也不想按文法講話,我就想像花店裡的太太們那樣講話。」

相對而言,非專業人士的反應就更為極端。在莎士比亞的《亨利六世》(King Henry VI)中,身為造反者的屠夫狄克說過一句著名台詞:「第一件該做的事,是把所有的律師都殺光。」不過,狄克的第二個建議則沒那麼有名:砍掉賽伊勳爵(Lord Say)的腦袋。為什麼要這樣做呢?叛民領袖傑克·凱德(Jack Cade)在起訴書中這樣說道:

你存心不良,設立什麼語法學校來腐蝕國內的青年。……你任用了許多人,讓他們大談什麼名詞呀、動詞呀以及這一類的可惡字眼兒,這些都是任何基督徒的耳朵所不能忍受的。

然而,當喬姆斯基以下面這種方式來撰寫他的學術文章時,誰又能責備人們的「語法恐懼症」呢?

綜上所述,假設零層級範疇的語跡必須被恰當管轄,我們可以得出以下結論:1.動詞短語被時態性α標記;2.因為詞語範疇為L標記,故動詞短語不被時態性L標記;3. α管轄僅限於沒有限定語的姐妹關係(35);4.只有X0語鏈的終端可以用α標記或格標記;5.中心項的移動形成一個論元鏈。6.指示語和中心語的一致關係與語鏈涉及相同的索引;7.語鏈同標統攝擴展語鏈的諸個環節;8.時態性沒有臨時同標現象;9. I-V同標屬於中心項一致性形式;如果它僅限於體動詞,那麼這種形式的基礎生成結構(174)可被視為一種嫁接結構。10.動詞或許不能恰當管轄它的α標記的補足語。

這是很不幸的事情。人們(尤其是那些喜歡談論心智本質的人)本應對人類用以交流、思考的這套編碼充滿好奇,作為回報,語言學家的任務就是滿足這種好奇心。喬姆斯基的理論不應該被看成一套神秘的咒語,只有教派中人才懂得默念吟誦。它是一組有關語言構造的發現,只要瞭解這一理論到底是用來解決哪種問題的,我們就能豁然領悟它的內容。事實上,對語法理論的探究可以帶來一種智力上的樂趣,這在社會科學領域並不多見。當我在20世紀60年代後期進入高中時,學生們往往根據「實用性」原則來選修課程,而拉丁語的受歡迎程度正在直線下降(我必須承認,這不能不歸咎於像我這樣的學生),即便我的拉丁語老師瑞利太太(Mrs. Rillie)用心良苦地舉辦各種紀念羅馬帝國的生日派對,也未能阻止這種興趣的衰退。她試圖說服我們,拉丁語語法具有精確性、邏輯性和一致性等特點,能夠鍛煉我們的頭腦(現在,這番話更有可能出自計算機編程課老師之口)。瑞利太太說得不錯,不過,拉丁語的詞形變化規則並不是展現語法精細本質的最佳例子。相比之下,普遍語法背後的理論見解顯得更有趣味,這不僅是因為它更為普遍、更為精細,還因為它涉及的是活生生的頭腦,而非一種已經死去的語言。

現在讓我們先從名詞和動詞開始。你的語法老師也許曾經讓你背誦過有關詞性與詞義的對應法則:

名詞是事物的名稱:例如學校、花園、鐵環或者鞦韆。

動詞是對動作的描述:例如閱讀、數數、唱歌、大笑、跳躍或者奔跑。

但從許多方面來看,這種定義並不完全正確。的確,大多數人物、地點和物體的名稱都是名詞,但名詞卻不一定就是人物、地點或物體的名稱,名詞有各式各樣的含義:

the destruction of the city [an action]

城市的毀滅(動作)

the way to San Jose [a path]

通向聖何塞的道路(路徑)

whiteness moves downward [a quality]

白色直流而下(性質)

three miles along the path [a measurement in space]

沿途三英里(空間單位)

It takes three hours to solve the problem. [a measurement in time]

解決這個問題需要三個小時。(時間單位)

Tell me the answer. [a question]

告訴我答案。(問題)

She is a fool. [a category or kind]

她是個傻瓜。(類別或類型)

a meeting [an event]

一次會議(事件)

the square root of minus two [an abstract concept]

–2的平方根(抽像概念)

He finally kicked the bucket. [no meaning at all]

他終於翹辮子了。(無實義)

同樣,雖然描述動作的詞語大都屬於動詞,例如數數、跳躍等,但動詞也可以表示其他意思,比如心理狀態(「知道」「喜歡」)、歸屬問題(「擁有」「所有」)以及概念之間的抽像關係(「歪曲」「證明」)。

反過來說,一個單獨的概念可以表現出不同的詞性,例如「being interested」(對……有興趣)這個概念:

her interest in fungi [noun]

她對真菌的興趣(名詞)

Fungi are starting to interest her more and more. [verb]

真菌讓她越來越感興趣。(動詞)

She seems interested in fungi. Fungi seem interesting to her. [adjective]

真菌是她的興趣所在,她似乎覺得真菌非常有趣。(形容詞)

Interestingly, the fungi grew an inch in an hour. [adverb]

有趣的是,這種真菌每小時生長一英吋。(副詞)

由此可見,詞性與詞義類別無關,它只是一套服從固定規則的標記,就像國際象棋的棋子或者牌場上的籌碼。舉例而言,所謂的名詞,就是具有名詞詞性的詞:它位於冠詞之後,並可以在詞尾添加「-s」等。雖然單詞的概念和詞性之間存在某種關聯,但這種關聯十分微妙,也十分抽像。在理解世界的過程中,我們會歸納出這樣一類概念:它們可以被識別、計算和測量,或者在某個事件中扮演某種角色。語言讓我們用「名詞」來代稱這類概念,無論它是不是一個物質實體。例如,當我們說「我有3個離開的理由」時,我們是在給「理由」計數,就好像它們是某種東西(當然,我們並不會真的認為可以將「理由」擱在桌上,或把它踢進房間)。同樣,在理解世界的過程中,我們也會歸納出另一類概念:它們表示某個事件或者狀態,其中涉及多個相互影響的參與者。語言讓我們用「動詞」來代稱這類概念。例如,當我們說「此種情況證明了採取嚴厲措施的必要性」時,這似乎意味著「證明」一事是出於「情況」之手,儘管我們知道這個「證明」並不是發生於某個特定時間、地點的具體事件。名詞通常表示事物的名稱,動詞通常用於對動作的描述,但人類的頭腦會通過多種方式來詮釋現實世界,因此名詞和動詞也就不局限於這些用途了。

那麼,將單詞組合成樹形分支的短語又是怎樣的呢?現代語言學的一個最有趣的發現是:世界上所有的語言似乎都擁有相同的構造。

不妨以英語的名詞短語為例。首先,名詞短語中必須包含某個特定的名詞,這是它被稱作名詞短語的原因所在,而且,這個名詞決定了它的大部分屬性。例如,名詞短語「the cat in the hat」(帽子裡的貓)說的是一隻貓,而不是一頂帽子,「cat」(貓)的詞義是整個短語的核心意義。同樣,「fox in socks」(襪子裡的狐狸)說的是一隻狐狸,而不是一雙襪子,而且由於「fox」(狐狸)一詞是單數形式,因此整個短語也是單數形式,因此我們可以說「the fox in socks is/was here」而不能說「the fox in socks are/were here」。這個特定的名詞被稱為短語的「中心語」(head),這個單詞所傳達的信息位於樹形結構的最高節點,它居高臨下,規定了整個短語的性質特徵。同樣,動詞短語「flying to Rio before the police catch him」(趕在被警察抓獲之前飛往里約熱內盧)的重點是「flying」(飛往),而不是「catch」(抓獲),因此動詞「flying」是中心語。就此,我們得出了通過詞義來建構短語意義的第一條原則:短語的意義取決於中心語的意義。

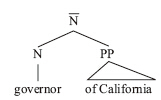

其次,短語意義的建構還擁有第二條原則,它使得短語不但可以指涉世界上某個單一事物或者行為,還可以描述一組參與對像之間的特定關係及其所扮演的具體角色。以「Sergey gave the documents to the spy」(謝爾蓋將文件交給了間諜)為例,這個句子不僅僅強調了「giving」(交給)這個動作,它包含了三個實體:「Sergey」(謝爾蓋-交付者)、documents(文件-交付的物品)和spy(間諜-接收者)。這些「扮演角色」(role-players)通常被稱為「arguments」,不過它不是「爭論」的意思,而是「論元」,這個術語出自邏輯學和數學,代指一組關係中的參與對象。名詞短語也可以給它的參與對像分派角色,例如「picture of John」(約翰的照片)、「governor of California」(加利福尼亞州州長)以及「sex with Dick Cavett」(和迪克·卡維特做愛),每個短語都定義了一個角色。中心語和它的扮演角色(即主體角色之外的角色)構成了一個次級短語(subphrase),它比名詞短語和動詞短語要小,而且有著非常彆扭的名稱:「N-槓」(N-bar)和「V-槓」(V-bar),因為它們的寫法分別是「N」和「V」,而這也正是人們對生成語言學敬而遠之的原因之一。

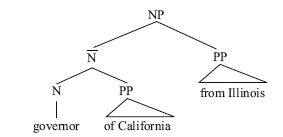

構成短語的第三種成分是一個或多個修飾語(modifier/adjunct)。修飾語和「扮演角色」並不是一回事。例如,「a man from Illinois」(來自伊利諾伊州的人)和「a governor of California」(加利福尼亞州州長)表現的就是兩種不同的關係。要成為一個州長,你必須要有一個州來管理,因此,「加利福尼亞州」扮演了一個重要角色,它讓這個州長有了管理的地盤,成為名副其實的州長。相比之下,「from Illinois」(來自伊利諾伊州)承載的信息卻沒有這麼重要,它只是幫助我們更加明確自己談論的對象。事實上,無論這個人來自哪個州,都不會影響他作為人的固有屬性。扮演角色和修飾語(用術語來說,即論元和修飾語)之間的這種區別決定了樹形圖的幾何形狀。扮演角色涵蓋於N-槓之內,與中心名詞並列,而修飾語則更高一級,不過仍居於NP之下:

短語結構樹形圖的這種構式並非只是一種符號遊戲,它是針對我們大腦所設立的語言規則的一種假設,正是這套規則掌管著我們的語言表達。根據它的指令,如果一個短語同時包含一個扮演角色和一個修飾語,扮演角色必須比修飾語更接近中心語,修飾語絕不可以插入中心語和「扮演角色」之間,這是違反規則的做法,除非出現某種交叉分支(即在「N-槓」之下插入一些無關的單詞)。以裡根總統的生平為例:他曾經做過加州州長,但他出生於伊利諾伊州的坦皮科(Tampico)。在任職期間,人們可能會把他稱為「the governor of California from Illinois」(先是扮演角色,然後是修飾語),但如果把他稱為「the governor from Illinois of California」,聽起來就會十分古怪。更能說明問題的一個例子是,在1964年,羅伯特·肯尼迪(Robert F. Kennedy)決心競選參議院席位,但馬薩諸塞州的兩個席位都已為人所佔(其中一個是他的弟弟愛德華·肯尼迪),因此他乾脆遷居紐約,去爭取紐約的席位,結果他很快就成為「the senator from New York from Massachusetts」,而不是「the senator from Massachusetts from New York」。不過,馬薩諸塞州的民眾曾經開玩笑說,他們州是唯一一個擁有三個參議院席位的州。

有趣的是,適用於N-槓的這些原則也同樣適用於V-槓和動詞短語。以「Sergey gave those documents to the spy in a hotel」(謝爾蓋在一家酒店裡將文件交給了間諜)為例,句中的短語「to the spy」是動詞「give」的一個「扮演角色」,因為「give」這個動作背後一定存在著某個接收者。因此,「to the spy」與中心語「give」相連,共同構成一個V-槓。相對而言,「in a hotel」屬於修飾語,它是對核心事實的補充說明,是無關緊要的添加成分,因而被排除於V-槓之外。因此,這個短語具有某種先天固有的順序安排:我們可以說「gave the documents to the spy in a hotel」,而不能說「gave in a hotel the documents to the spy」。不過,當中心語只伴有一個短語時,這個短語可以是「扮演角色」(位於V-槓之內),也可以是修飾語(位於V-槓之外,但居於VP之內),而且詞語的順序也相同。例如下面這則新聞報道:

One witness told the commissioners that she had seen sexual intercourse taking place between two parked cars in front of her house.

一名目擊者告訴地方長官,她看到有人在她房前停著的兩輛汽車之間做愛。——也可以理解為:一名目擊者告訴地方長官,她看到有兩輛停著的汽車在她房前做愛。

這位憤憤不平的婦人是將「between two parked cars」當作修飾語來用,但喜歡惡搞的讀者卻可以把它解讀為「扮演角色」。

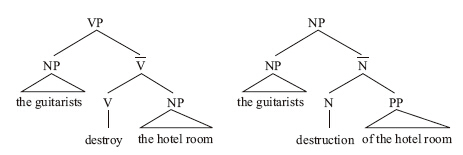

短語中的第四種也是最後一個成分,是為主語保留的一個特殊位置,語言學家將其稱為「指示語」(SPEC,即「specifier」的縮寫,讀作「speck」,至於為何如此,就不要追問了)。主語是一個特殊的「扮演角色」,它通常是短語中的施事者(當然,並非所有短語都有主語)。例如在動詞短語「the guitarists destroy the hotel room」(吉他手破壞了酒店的房間)中,「guitarists」(吉他手)就是主語,它是「酒店房間被破壞」一事的施事者。事實上,名詞短語也可以擁有主語,例如相應的名詞短語「the guitarists』 destruction of the hotel room」(吉他手對酒店房間的破壞」。以下是這兩個短語的完整樹形圖:

你想必已經注意到,名詞短語和動詞短語存在許多共同點:(1)一個中心語,它決定了短語的名稱和主要意思;(2)一些扮演角色,它與中心語一道,共同組成一個次級短語(N-槓或者V-槓);(3)修飾語,它處於N-槓或者V-槓之外;(4)一個主語。無論是名詞短語還是動詞短語,它們內部的排列順序都是一樣的:一個名詞總是位於它的「扮演角色」之前(如「the destruction of the hotel room」而非「the of the hotel room destruction」),一個動詞也總是位於它的「扮演角色」之前(如「to destroy the hotel room」而非「to the hotel room destroy」),而修飾語則位於它們右側,主語位於它們左側。由此看來,這兩種短語似乎有著相同的設計標準。

事實上,這種設計幾乎無處不在。以介詞短語「in the hotel」(在酒店裡)為例,它的中心語是介詞「in」,表示「範圍之內」的意思,後面緊跟著一個「扮演角色」,點明究竟是哪個事物的「範圍之內」,這裡指的是一家酒店。形容詞短語「in afraid of the wolf」(害怕狼)也是一樣,形容詞「afraid」(害怕)是中心語,它的後面跟著「扮演角色」,即害怕的對象。

有了這套通用設計,我們就沒有必要撰寫一長串規則來描述人們頭腦中的語言機制了。我們或許只需要兩個超級規則,就可以涵蓋所有的語言結構。在這兩個規則中,名詞、動詞、介詞和形容詞的區別被打破,統一用變量「X」來表示。由於短語的屬性取決於它的中心語(「一個高大的人」說的就是某種類型的人),因此專門將中心語為名詞的短語稱作「名詞短語」就顯得過於繁瑣,我們完全可以用「X短語」來代稱,因為中心名詞的名詞性和它所包含的其他所有信息一樣,都會上行至樹形圖的頂端,居高臨下地決定整個短語的屬性。以下就是這兩個超級規則的表達式(和之前一樣,請重點關注規則之下的解釋文字,而非規則本身):

XP →(SPEC)XYP*

一個短語由一個可有可無的主語,加上一個X-槓,再加上任意數目的修飾語構成。

X→ X ZP*

一個X-槓由一個中心語,加上任意數目的扮演角色構成。

只要將名詞、動詞、形容詞或介詞代入X、Y和Z,你就獲得了各類短語的實際結構規則,這種高度精簡的短語結構模式被稱為「X-槓理論」。

這種極具普遍性的短語構式甚至可以推廣到其他語言。在英語中,短語中心語位於它的「扮演角色」之前。然而,世界上有不少語言卻是顛倒過來的,不過這種顛倒是一種全盤顛倒,即所有類型的短語都一律如此。例如在日語中,動詞位於它的賓語之後,而非之前,他們說「Kenji sushi ate」(健治壽司吃),而非「Kenji ate sushi」(健治吃壽司)。同樣,日語的介詞也位於它的名詞短語之後,例如「Kenji to」而非「to Kenji」,因此這些介詞實際上被稱為「後置詞」(postposition)。日語中的形容詞也位於其補足語之後,例如「Kenji than taller」(健治比……更高)而非「taller than Kenji」(比健治更高)。日語甚至連疑問助詞也是倒過來的,他們說「Kenji eat did?」,而非「Did Kenji eat?」。日語和英語看起來彷彿一個在鏡子裡,一個在鏡子外,二者正好相反。這種一致性現象在許多語言中都有表現:如果某種語言的動詞位於賓語之前,比如說英語,那麼它擁有的必定是前置詞;如果某種語言的動詞位於賓語之後,比如說日語,那麼它擁有的必定是後置詞。

這是一個意義非凡的發現。它表明:超級規則不僅適用於英語中的所有短語,而且適用於所有語言中的所有短語,我們需要做的就是一個修訂:去掉兩個超級規則中「從左到右」的詞序要求,這樣一來,樹形圖就具備了變形功能。其中一條規則如下:

X→ {ZP*, X}

一個X-槓由一個中心語X和任意數目的扮演角色構成,二者順序不限。

要得出英語的規則,我們只須附加一個條件:X-槓的詞序是「中心語在前」。而日語的附加條件就是「中心語在後」。同樣,另一個超級規則(即涉及短語結構的規則)也可以去掉「從左到右」的詞序限制,並通過添加「X-槓在前」或者「X-槓在後」的附加條件,來反映某個特定語言的特定詞序。這種將不同語言區分開來的條件叫作「參數」(parameter)。

事實上,超級規則已經不像是某個特定短語的設計圖了,而更像一個對短語的一般樣式進行規定的通用標準或原則。不過,只有將特定的詞序參數設置結合起來,這個規則才具有實際效用。這一概括性的語法概念由喬姆斯基首次提出,名為「原則-參數理論」(principles and parameters theory)。

喬姆斯基認為,這種與詞序無關的超級規則(即「原則」)是普遍存在的,而且是與生俱來的。當兒童學習某種特定語言時,他們不必掌握一長串規則,因為他們天生就懂得超級規則。他們唯一要學的是特定語言的參數值:是像英語那樣「中心語在前」,還是像日語那樣「中心語在後」。他們只須留意自己的父母在說話時是將動詞放在賓語之前還是之後就可以了。如果謂語在賓語之前,比如說「Eat your spinach!」(吃你的菠菜!),孩子就能明白這是一種「中心語在前」的語言;如果賓語在謂語前,比如說「Your spinach eat!」(你的菠菜吃!),孩子就知道這是「中心語在後」的語言。突然之間,孩子就能掌握大量的語法規則,彷彿打開了某個擁有兩種選項的語法開關。如果這一語言習得理論符合事實,它就可以解開一個困擾著語言學家的謎團:為什麼兒童的語法水平能夠在極短的時間內獲得爆炸式發展,達到成人一樣的精密水平。他們並不需要掌握幾十、幾百種規則,而只需按動幾個心智開關即可。

都是動詞惹的禍

短語結構的原則和參數只規定了短語的構造成分和排列順序,它們無法拼出任何一個特定的短語。如果不加約束,它們就會「胡作非為」,捅出五花八門的簍子。例如下面這些句子都符合短語結構原則或者超級規則,但其中帶有星號的句子都是病句。

Melvin dined.(梅爾文用了餐)

*Melvin dined the pizza.

Melvin devoured the pizza.(梅爾文吃光了比薩)

*Melvin devoured.

Melvin put the car in the garage.(梅爾文把車停在車庫)

*Melvin put.

*Melvin put the car.

*Melvin put in the garage.

Sheila alleged that Bill is a liar.(希拉斷言比爾是個騙子)

*Sheila alleged the claim.

* Sheila alleged.

從這些句子中可以明顯看出是動詞的錯。有些動詞,比如「dine」,是不能與充當直接賓語的名詞短語一同出現的;而其他動詞,比如「devour」,則必須帶有直接賓語,雖然「dine」和「devour」的意思非常接近,但這一點卻涇渭分明、不容混淆。你可能會隱約記起語法課上的內容:「dine」之類的動詞叫作「不及物」(intransitive)動詞,「devour」之類的動詞叫作「及物」(transitive)動詞。不過,動詞的「脾氣」千奇百怪,並不僅限於這兩種。例如動詞「put」不僅需要一個名詞短語充當賓語(「the car」),還需要一個介詞短語(「in the garage」)來與它搭配。動詞「allege」則必須後跟從句(「that Bill is a liar」),此外別無他求。

由此可見,在短語中,動詞是個「小獨裁者」,它決定了超級規則所提供的哪些插槽可以得到填充。這些要求被保存於心理詞典的動詞詞條之中,內容大體如下:

dine:

動詞

意思:在某種優雅的環境中進食

進食者=主語

devour:

動詞

意思:貪婪地吃某種東西

進食者=主語

被吃的東西=賓語

put:

動詞

意思:將某物放置某處

放置者=主語

所放之物=賓語

放置之處=介詞賓語

allege:

動詞

意思:沒有證據地宣稱

宣稱者=主語

宣稱的內容=從句

以上詞條列出了每個動詞在心語中的定義,揭示出它們所表徵的具體事件,然後列舉了各個參與者在該事件中所扮演的角色。這些詞條預示了每個參與者應該以何種方式出現於句子之中——例如充當主語、賓語、介詞賓語還是從句,等等。一個句子如果要合乎語法,首先必須滿足動詞的要求。「Melvin devoured」之所以顯得不倫不類,是因為「devour」一詞必須緊跟「被吃的東西」,但這個角色卻出現了空缺。「Melvin dined the pizza」之所以是個病句,是因為「dine」之後不能出現諸如「比薩」之類的任何賓語。

由於動詞有權力決定句子的表意方式,告訴人們到底是「誰對誰做了些什麼」,因此如果不核實動詞的話,我們就無法編排句子中的各個角色。所以,當你的語法老師告訴你句子的主語是「動作的實施者」時,他其實犯了一個錯誤。的確,句子的主語常常是動作的實施者,但這必須得到動詞的允許。事實上,動詞也可以給主語分派其他角色:

The big bad wolf frightened the three little pigs.

大壞狼嚇壞了三隻小豬。(主語是恐嚇的實施者)

The three little pigs feared the big bad wolf.

三隻小豬害怕大壞狼。(主語是被恐嚇的對象)

My true love gave me a partridge in a pear tree.

我的真愛送給我一隻站在梨樹上的鷓鴣鳥。(主語是贈予的實施者)

I received a partridge in a pear tree from my true love.

我從真愛那裡收到了一隻站在梨樹上的鷓鴣鳥。(主語是贈予的對象)

Dr. Nussbaum performed plastic surgery.

努斯鮑姆醫生做了整形手術。(主語是手術的實施者)

Cheryl underwent plastic surgery.

謝麗爾接受了整形手術。(主語是接受手術的對象)

事實上,許多動詞都擁有兩個截然不同的詞條,每個詞條所配置的角色也互不相同。這種現象很容易導致一些常見的歧義問題,例如那個經典的老笑話:

「Call me a taxi.」

「替我叫輛出租車。」——又可理解為:叫我出租車吧。

「OK, you』re a taxi.」

「好的,你是出租車。」

在哈勒姆花式籃球隊(Harlem Globetrotters)的一場常規賽中,當裁判員要求梅德拉卡·雷蒙(Meadowlark Lemon)投籃(shoot the ball)時,雷蒙用手指瞄準籃球,喊了一聲:「砰!」(shoot the ball又有「向球射擊」的意思)。喜劇演員迪克·格裡高利(Dick Gregory)也說過一件趣事;他曾經光顧過密西西比州的一家快餐店,那時還處於種族隔離時期,服務員對他說:「我們不為有色人種服務」(We don』t serve colored people)。結果他回答道:「好的,我不吃有色人種,我要一份雞肉。」(「serve」既有「服務」的意思,也有「供應」的意思。)

主語、賓語都要貼上相應的標籤

因此,我們到底是如何分清「人咬狗」和「狗咬人」的呢?根據心理詞典中有關「咬」的詞條:「咬人者是主語,被咬者是賓語。」但是,我們是如何在樹形圖上找到主語和賓語的呢?語法給名詞短語貼上了各種小標籤,用以與動詞詞條所分派的角色進行匹配。這些標籤被稱作「格」(case)。在許多語言中,格以名詞前綴或後綴的形式出現。例如在拉丁語中,「人」和「狗」的名詞分別是「homo」和「canis」,它們的詞尾會依據「誰咬誰」而發生變化:

Canis hominem mordet.

狗咬人。——不是新聞

Homo canem mordet.

人咬狗。——是新聞

看了上面兩句話,愷撒大帝就能清楚地知道到底是誰咬了誰,因為「被咬者」的詞尾多了一個後綴「-em」。而且,即便這兩個名詞的順序顛倒過來,他依然能分清「咬者」和「被咬者」。在拉丁語中,「Hominem canis mordet」與 「Canis hominem mordet」同義,「Canem homo mordet」與「Homo canem mordet」也是同義。由於格標記的使用,動詞詞條就不必勞神費力地標明每個「扮演角色」在句中的具體位置了。例如,一個動詞只須表明「實施者是主語」就行了,至於這個主語到底位於句中哪個位置,這就是其他語法規則的事情了,反正得出的都是相同的句意。事實上,在一些所謂的「置亂性」(scrambling)語言中,格標記得到了更為廣泛地運用,無論是短語中的冠詞、形容詞還是名詞,都被加上了特定的格標記,因此說話者可以隨意打亂短語的詞序,將它們置於句中的任何部位(例如將形容詞置於句末以示強調),而聽者則可以在頭腦中將它們組裝起來。這一規則被稱為「一致關係」(agreement)或者「協同關係」(concord),它是短語結構之外的第二個解決方案,能夠將各種錯綜複雜的想法編碼為一串串連續不斷的語鏈。

幾個世紀以前,英語和拉丁語一樣,擁有充當顯性格標記的後綴,但這些後綴都逐漸消失了,只在人稱代詞方面保留了一些顯性的格,例如扮演主語角色的「I」「he」「she」「we」「they」,扮演領屬角色的「my」「his」「her」「our」「their」,以及扮演其餘角色的「me」「him」「her」「us」「them」。「who」與「whom」的區別本來也屬於此類,但二者的界限正在逐漸消失,在當今美國,只有那些咬文嚼字的作家和謹小慎微的說話者才會一如既往地使用「whom」。不過有趣的是,因為我們都知道說「He saw us」,而絕不會說「Him saw we」,所以「格」這種句法想必依然存在於英語之中。雖然從表面上看,名詞並不會因其扮演的角色而出現外形的改變,但它們都被賦予了無形的格。當愛麗絲看見一隻老鼠在她的淚池中游泳時,她忽然意識到:

「Would it be of any use, now,」 thought Alice, 「to speak to this mouse? Everything is so out-of-the-way down here, that I should think very likely it can talk: at any rate, there』s no harm in trying.」 So she began. 「O Mouse, do you know the way out of this pool? I am very tired of swimming about here, O Mouse!」(Alice thought this must be the right way of speaking to a mouse: she had never done such a thing before, but she remembered having seen, in her brother』s Latin Grammar, 「A Mouse—of a mouse—to a mouse— a mouse—O mouse!」)

「它來有什麼用處呢?」愛麗絲想,「同一隻老鼠講話嗎?這井底下的事情都是那麼奇怪,也許它會說話的,不管怎樣,試試也沒害處。」於是,愛麗絲就說,「喂,老鼠!你知道從池塘裡出去的路嗎?我已經游得很累了。喂,老鼠!」(愛麗絲認為這是同老鼠談話的方式,以前,她沒有做過這種事,可她記得哥哥的《拉丁文語法》中有:「一隻老鼠……一隻老鼠……喂,老鼠!」)

英語使用者通過檢視與名詞毗鄰的單詞來標記名詞短語的格,這個單詞通常是動詞或者介詞(不過在愛麗絲呼叫那隻老鼠的時候,她使用了古英語中的呼格標記「O」)。他們正是使用這些標記,將名詞短語和動詞所分派的角色匹配起來的。

名詞短語必須被貼上格的標籤,這一要求解釋了為什麼有些句子即便符合超級規則,也令人無法卒讀的原因。舉例而言,直接賓語的角色必須緊跟在動詞之後,位於其他任何角色之前:人們可以說「Tell Mary that John is coming」(告訴瑪麗約翰來了),而不能說「Tell that John is coming Mary」(告訴約翰來了瑪麗),箇中原因是,「Mary」(瑪麗)這個名詞短語不能毫無標籤地任意漂浮,而必須以格標記,即緊跟動詞之後。奇怪的是,雖然動詞和介詞可以為其毗鄰的名詞短語標格,名詞和形容詞卻沒有這個功能,例如「governor California」「afraid the wolf」這兩個短語雖然語意可解,但卻不合語法。英語要求在名詞之前加上一個毫無意義的介詞「of」,如「governor of California」和「afraid of the wolf」,這樣不為別的,只是為了給它貼上格的標籤。我們說出的句子受到動詞和介詞短語的嚴格控制,各個短語不能隨意「定居」,它們有著明確的「工作職守」,而且無論何時都必須「持證上崗」。因此,我們不會說出「Last night I slept bad dreams a hangover snoring no pajamas sheets were wrinkled」(昨晚我睡覺噩夢宿醉打鼾沒有睡衣床單被子打皺)這樣的句子,即便聽者可以猜出它的大致含義。這是人類語言區別於皮欽語和黑猩猩交流手勢的主要區別,在後兩種語言或手勢中,單詞的排列次序完全是隨意的。

功能詞是「組裝」句子的重要構件

那麼,最重要的短語——句子又是怎樣的情形呢?如果說名詞短語是以名詞為中心的短語,動詞短語是以動詞為中心的短語,那麼句子的中心是什麼呢?

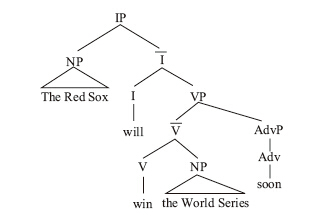

評論家瑪麗·麥卡錫(Mary McCarthy)曾經這樣抨擊她的對手莉蓮·海爾曼(Lillian Hellman):「她寫的每一個字都是謊言,包括『and』和『the』。」這句話之所以帶有侮辱性質,是因為句子才是可供判斷真偽的最小單位,僅僅一個單詞是無所謂真偽對錯的(麥卡錫也正是借此表明,海爾曼的欺騙性超出了人們的想像)。一個句子所表達的意思,顯然並非僅僅表現於它的名詞和動詞之中,而是涵蓋了整個排列結構,並將其轉化為一個或真或偽的命題。例如一個表現樂觀想法的句子:「The Red Sox will win the World Series」(紅襪隊將贏得職業棒球大賽),其中的單詞「will」既不是單指「紅襪隊」,也不是單指「職業棒球大賽」或者「贏得」,它指的是「紅襪隊贏得職業棒球大賽」這一整體概念。這個概念沒有時間上的限定,因此它並不可靠。它既可以指代過去的輝煌,也可以表示對未來的假設,甚至僅僅是陳述一件邏輯上有可能、但實際卻永遠不會發生的事。但單詞「will」為這個概念定下了時間坐標,將事實發生的時間定位於句子說出之後。因此,如果我說「The Red Sox will win the World Series」,我的結論也許對,也許錯,不過就實際戰績而言,錯的可能性更大一些。

「will」是一個典型的助動詞,它用來表示與說話者所述命題的真實性有關的意義層面,這類層面還包括否定(如「won』t」和「doesn』t」)、必要性(如「must」)和可能性(如「might」和「can」)。助動詞一般出現在樹形圖的外圍,這反映出它們是對句子其餘部分的整體判斷。助動詞是句子的中心語,就像名詞是名詞短語的中心語一樣。由於助動詞又被稱為「INFL」(「inflection」的縮寫),因此我們可以將句子稱為IP(即助動詞短語)。它的主語位置是為整個句子的主語而設的,這表明,一個句子其實就是一個論斷,即句子的謂語(即動詞短語)符合對句子主語的描述。以下是句子樹形圖的大致結構,它依據的是喬姆斯基的最新理論:

助動詞屬於典型的「功能詞」(function word),它是一種與名詞、動詞、形容詞等「實詞」不同的詞類。功能詞包括冠詞(「the」「a」「some」)、代詞(「he」「she」)、領屬標記「』s」、無義介詞「of」、用以引入補足成分的「to」和「that」,以及「and」「or」等連詞。功能詞是一些小型的語法構件,用以將更大的短語裝配成合適的名詞短語、動詞短語和形容詞短語,從而為句子的建構提供材料。因此,心智對待功能詞的態度與實詞不同。人們不斷地往自己的語言中添加新的實詞,例如名詞「fax」(傳真機)以及動詞「snarf」(竊取計算機文件),但功能詞卻壁壘森嚴,它們並不歡迎新的成員。這就是為什麼想在英語中添加一個性別中立的代詞「hesh」或「thon」的努力都以失敗告終的原因。記得我在前面說過,由於大腦語言區域的損害,有些患者無法正確使用功能詞「or」或「be」,但卻可以自如地運用實詞「oar」和「bee」。在「一字千金」的情況下,例如撰寫電報或新聞標題,作者常常將功能詞省去,期待讀者能夠根據實詞的順序自行填補。但是,由於功能詞是句子短語結構最為可靠的線索,因此電報式語言不可避免地淪為一場猜謎遊戲。曾經有位記者向加裡·格蘭特(Cary Grant)發了這樣一封電報:「How old Cary Grant?」(加裡·格蘭特多少歲?——又可理解為:老加裡·格蘭特過得怎麼樣?)格蘭特的答覆是:「Old Cary Grant fine.」(老加裡·格蘭特很好。)以下新聞標題出自《警方救護被狗咬傷的受害者》(Squad Helps Dog Bite Victim)一書,它是由《哥倫比亞新聞評論》(Columbia Journalism Review)的編輯收集而成。

New Housing for Elderly Not Yet Dead

新建老年住宅的提議尚未失效。——又可理解為:為仍健在的老人提供的新居。

New Missouri U. Chancellor Expects Little Sex

密蘇里州州立大學新校長希望杜絕校園性行為。——又可理解為:密蘇里州州立大學新校長希望孩子們發生少許性行為。

12 on Their Way to Cruise Among Dead in Plane Crash

12人在旅遊途中遭遇空難身亡。——又可理解為:12人準備去空難死者中間旅遊。

N.J. Judge to Rule on Nude Beach

新澤西州法官對裸體海灘作出裁決。——又可理解為:新澤西州法官在裸體海灘上做出裁決。

Chou Remains Cremated

周的遺體已經火化。——又可理解為:周仍然處於火化之中。

Chinese Apeman Dated

中國猿人的年代已經確定。——又可理解為:中國猿人進行約會。

Hershey Bars Protest

赫爾希禁止抗議。——又可理解為:「好時」牌巧克力棒提出抗議。

Reagan Wins on Budget, But More Lies Ahead

裡根贏得預算,但將來的預算會越來越多。——又可理解為:裡根贏得預算,但將會面對更多的謊言。

Deer Kill 130 000

殺死13萬隻鹿。——又可理解為:鹿殺死了13萬人。

Complaints About NBA Referees Growing Ugly

人們對NBA裁判的抱怨越來越難聽。——又可理解為:人們抱怨NBA裁判越來越醜。

功能詞的運用也反映出各種語言之間在語法上的一些差別。雖然所有語言都擁有功能詞,但它們的屬性卻各不相同,因而對相關語言的結構特徵產生了重大影響。我們前面提到過一個例子:拉丁語中的顯格和一致性標記使得名詞短語的位置可以隨意調換,而英語中的無形之格則迫使名詞短語各安其位,不可妄動。功能詞決定了一門語言的語法外觀與風格。就像下面的文字,它們沒有一個實詞,全由功能詞構成:

DER JAMMERWOCH

Es brillig war. Die schlichte Toven

Wirrten und wimmelten in Waben.

LE JASEROQUE

Il brilgue: les toves lubricilleux

Se gyrent en vrillant dans la guave.[1]

我們還可以從一些趣味文章中領略功能詞的影響,它們由一種語言的功能詞和另一種語言的實詞構成。例如下面這段用「偽」德文寫成的告示,它過去常常被張貼於英語國家大學的計算機中心:

ACHTUNG! ALLES LOOKENSPEEPERS!

Das computermachine ist nicht fuer gefingerpoken und mittengrabben. Ist easy schnappen der springenwerk, blowenfusen und poppencorken mit spitzensparken. Ist nicht fuer gewerken bei das dumpkopfen. Das rubbernecken sightseeren keepen das cottenpickenen hans in das pockets muss; relaxen und watchen das blinkenlichten.

為公平起見,德國的計算機操作員也如法炮製,將這段文字翻譯成了「偽」英文,並把它貼了出來:

ATTENTION

This room is fulfilled mit special electronische equippment. Fingergrabbing and pressing the cnoeppkes from the computers is allowed for die experts only! So all the 「lefthanders」 stay away and do not disturben the brainstorming von here working intelligencies. Otherwise you will be out thrown and kicked andeswhere! Also: please keep still and only watchen astaunished the blinkenlights.

任何一個見識稍廣的人都知道,喬姆斯基在其學術生涯中的一大貢獻是提出了「深層結構」(deep structure)的概念,以及一組能將深層結構映射為「表層結構」(surface structure)的「轉換規則」(transformation)。在行為主義盛行的20世紀60年代,喬姆斯基的這些術語一石激起千層浪,深層結構一詞逐漸被用來指代任何一種含而不露、深奧難測的對象,或者具有普遍、深遠意義的事物。沒過多久,學界就開始熱烈地討論視覺感知、故事、神話、詩歌、繪畫、音樂作品的深層結構。然而,我不得不透露一個頗為煞風景的事實:深層結構只是語法理論中一個平淡無奇的工具,它既不代表句子的意義,也並非為人類語言所共有。雖然普遍語法和抽像的短語結構似乎是語法理論的永恆特徵,但許多語言學家都認為深層結構並非不可或缺,就連喬姆斯基本人在他的最新著作中也發表了類似看法。為防止人們對「deep」(深層)一詞產生過多聯想,如今的語言學家通常將其稱之為「d-結構」,它實際上是一個很簡單的概念。

根據前文所述,如果要構造一個正確的句子,首先必須滿足動詞的需要:動詞詞條中所列舉的所有角色必須按部就班地出現在指定位置。但在許多句子中,動詞的需求似乎並沒有得到滿足。例如,動詞「put」需要一個主語、一個賓語和一個介詞短語。無論是「He put the car」還是「He put in the garage」,聽起來都不完整。那麼,我們又該如何解釋下面這些合乎語法的句子呢?

The car was put in the garage.

汽車被停在車庫裡。

What did he put in the garage?

他把什麼停在了車庫裡?

Where did he put the car?

他把汽車停在了哪裡?

在第一句中,即便缺少賓語,動詞「put」也沒有問題,這似乎與它的屬性不符。而且,此時的它絕不能攜帶賓語,像「The car was put the Toyota in the garage」這樣的句子顯然貽笑大方。在第二句中,「put」一詞也同樣缺少賓語。在第三句中,「put」缺少必備的介詞短語。這是否意味著我們應該為「put」一詞增加新的條目,以便它可以在沒有賓語或介詞短語的情況下出現呢?顯然不是,否則像「He put the car」「He put in the garage」這樣的句子就會大行其道。

其實從某種意義上說,那些必需的短語實際上是存在的,只不過它們並沒有出現在預期的位置。第一個句子是被動結構,扮演「所放之物」角色的名詞短語「the car」並沒有按照慣例充當賓語,而是出現在了主語的位置。第二個句子是特殊疑問句(即由「who」「what」「where」「when」和「why」領起的問句),「所放之物」的角色由「what」一詞充當,出現在句首。在第三句中,「放置之處」的角色也出現在句首,而非像通常那樣跟在賓語之後。

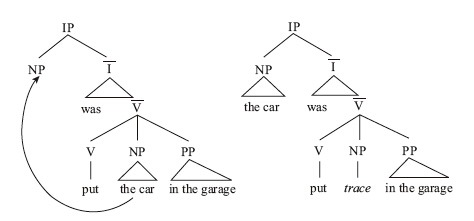

我們可以用一套簡單的理論來解釋上述所有狀況:每個句子都擁有兩種短語結構。到目前為止,我們所討論的結構都是深層結構,它是由超級規則所規定的結構。深層結構是心理詞典與短語結構的接口。在深層結構中,動詞「put」的所有角色都出現在它們的預期位置。然而,通過所謂的「轉換」操作,句中的短語可以「移動」到樹形圖中有待填補的空當中去,而這個空當就是該短語在句中的實際位置,這個新的樹形圖就是表層結構(如今被稱為「s-結構」,因為「表層」一詞容易使人們缺乏對它應有的尊重)。以下是被動句的深層結構和表層結構:

在左邊的深層結構中,「the car」出現在動詞要求的位置上;但在右邊的表層結構中,它則處於句中的實際位置。在表層結構中,由於轉換操作而移動的短語會在其空出的位置上留下一個無形的符號,這個符號被稱為「語跡」(trace)。語跡的作用是提醒人們被移動的短語所扮演的角色。它告訴我們,要確定「the car」在整個事件中的所作所為,我們就必須在動詞「put」的詞條中查找「賓語」的位置。根據詞條內容,這個位置表示「所放之物」。正是由於語跡的存在,表層結構才能囊括必要的信息,從而還原句子的意義,而原初的深層結構只是用來調取心理詞典中的正確詞條,它本身不起任何作用。

為什麼語言要多此一舉,既有深層結構又有表層結構呢?這是因為,如果要生成一個適用的句子,就不僅僅需要依靠深層結構來滿足動詞的要求。通常,一個給定的概念必須同時扮演兩個不同的角色:一個是由動詞短語中的動詞規定的角色,一個是與動詞無關、由樹形圖中的其他層級規定的角色。試著比較「Beavers build dams」(海狸建造水壩)和它的被動句式「Dams are built by beavers」(水壩由海狸建造)。就動詞短語的層級(即「A對B做了什麼」)而言,這兩個句子中的名詞扮演的是相同的角色,「beavers」(海狸)是建造者,「dams」水壩是建造的對象。但從句子的層級(即「主謂關係」或者「A是否適用於B」)來看,它們的角色則各不相同。主動句表述的是與海狸相關的一種普遍現象,而這恰好符合客觀事實;被動句表述的則是與水壩相關的普遍現象,但它卻是一個假命題(因為有些水壩並非由海狸建造,如大古力水壩)。表層結構既可以將「dams」一詞放到句子主語的位置上,又可以通過語跡的幫助,將它鏈接到動詞短語中的原來位置,從而起到一石二鳥的功效。

表層結構能夠在移動短語的同時仍然保留它們所扮演的角色,這種能力給英語這種講求語序的語言提供了一定的迴旋餘地。例如,一些通常深埋於樹形圖中的詞語可以被調到句子的前端,以便在第一時間用最重要的信息勾住聽者的耳朵。比如說,如果一位冰球解說員一直在描述內文·馬克威特(Nevin Markwart)的場上表現,他會這樣說:「馬克威特刺傷了格雷茨基!」但是,如果解說員描述的對象是韋恩·格雷茨基(Wayne Gretzky),他則會說:「格雷茨基被馬克威特刺傷了!」此外,由於被動分詞有權決定深層結構中的施動者角色(即通常意義上的主語)是否出現,因此,當有人希望迴避這個角色時,這種句式就大有用武之地了,例如裡根總統用來推卸責任的名言:「Mistakes were made」(錯誤已經鑄成)。

為不同情景中的參與者分配不同的角色,這是語法的拿手好戲。例如下面這個特殊疑問句:

What did he put [語跡] in the garage?

他把什麼放在了車庫裡?

在這個句子中,名詞短語「what」擁有雙重身份。在表示「A對B做了什麼」的動詞短語層級裡,語跡的位置表明該事物扮演的是「所放之物」的角色,然而在表示「A是否適用於B」的句子層級裡,單詞「what」表明這個句子的重點是要求聽者告知某個未知事物的情況。如果讓一位邏輯學家來表述句子背後的意義,他會說:「設有某物X,約翰將X放在了車庫裡。」當這些操作與句法的其他組件一併運用的時候,例如「She was told by Bob to be examined by a doctor」(鮑勃叫她去看醫生)、「Who did he say that Barry tried to convince to leave」(他說巴裡試圖勸說誰離開呢)、「Tex is fun for anyone to tease」(特克斯是人們取笑逗樂的對象)等句子,各個組件相互作用、相互影響,形成一條邏輯上的推導鏈,並由此決定整個句子的含義,而這整個過程的精密程度不亞於組裝一塊瑞士手錶。