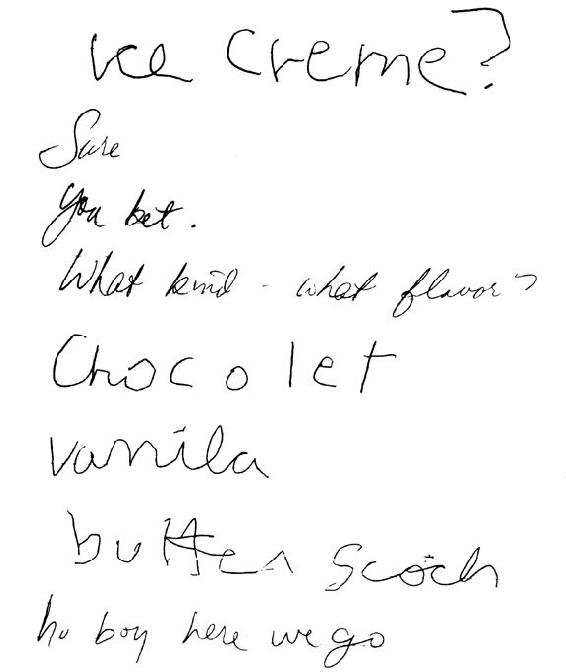

回到加州,我們發現在那家名叫TCBY的店裡還可以買到現做的凍糕,心裡感到非常高興。出院回家不久,一個陽光燦爛的日子,我開車帶夥伴們到這家店買一個凍糕,讓大家解解饞。大夥兒討論一番,才決定買這種風味的凍糕:底部鋪上一層巧克力粉,上面依次是一層冰凍巧克力酸乳、一層奶油糖漿和一層冰凍香草酸乳,頂端再灑上各式各樣的果仁。哦,我還得向服務生要12支湯匙……外帶。

我把凍糕放進一個紫色的冰桶裡,開車出城,直奔代阿布洛原野公園。停好車子,我拿起冰桶和一條格子花呢毯子,走了1英里的山路,來到山頂。我找到一個幽靜隱秘的地點,俯瞰著舊金山灣,把毯子鋪在地面,然後把12支湯匙放在毯子上,排列成一排。接著我掏出一支尖細的記號筆,把我那群分身的名字寫在湯匙的柄子上。於是乎,一個接一個,夥伴們輪流分享凍糕。大伙全都跑出來了,現身在大自然中,眺望著海灣。

那天回家,我告訴瑞琪我們今天做的事,她高興得哭起來,把我們緊緊摟進她懷裡。我也哭了。

* * *

大夥兒討論要買哪一種風味的凍糕。

不久,一位在我收集博士論文資料時接受我訪談的人士問我,願不願意在一場討論兒童受虐的會議中,談談我的經驗和心路歷程。演講的主題是「連接」。為了某種原因,我接受了他的邀請,但一答應下來,我就開始後悔。會議舉行之前的每一天,我都在責怪自己,為什麼給自己招來那麼大的麻煩,我現在手頭上的事情還不夠多嗎?我必須撰寫博士論文,接受精神治療,做一個稱職的父親,還要帶我那群分身去吃凍糕。但利夫一個勁鞭策我,不准我臨陣脫逃,而大夥兒也都保證,不會在演講時突然冒出來。就這麼樣,那一天來臨時我就只好把滿臉鬍鬚刮一刮,硬著頭皮提槍上陣。

瑞琪陪我到會場,給我打氣加油。天哪,如果她不在我身旁,我真不知道應該怎麼辦才好。我開著車子,以大約40碼的時速慢吞吞朝向奧克蘭市進發。瑞琪忍不住調侃我:「卡姆,你知不知道在這條公路上,你可以把車子開到每小時65英里?」

會議在一幢宏偉的、經過妥善修復的維多利亞式房屋裡舉行。與會人士多達200人,大半是多重人格患者,但也包括一些治療專家。一走進會場,我就看見黑鴉鴉一片的人頭。那時我心裡就想,我寧可從全美國最高的西爾斯大樓跳下去,一頭栽進裝滿木薯澱粉的小店裡,也不願意面對這些人發表演說。

瑞琪緊緊握著我的手,直到主持人呼喚我的名字,請我走上講台。這時要打退堂鼓也來不及了。我回過頭來,好一會兒只是呆呆地望著瑞琪,彷彿跟她訣別似的。她使勁捏了捏我的手,咧開嘴巴,綻露出她那兩排瓷器一般潔白的牙齒,笑道:「親愛的,我會一直陪伴在你身邊……就像一個跟屁蟲。」我使勁擠出笑容,卻覺得嘴巴繃得很緊,幾乎張不開來。我手裡拿著講稿走上講台,心中默默祈禱:天啊,千萬莫讓我在梯子上摔一跤哦!在講台上站定,我開始發表演說:

今天,我接受邀請來跟各位講幾句話,主題是「連接」。我接受這項邀請,原因有兩個。第一個原因是,身為一個分離性身份識別障礙患者,我覺得,追求我心目中真正的「連接」,一直是——而且現在仍舊是——我生命中一場最嚴峻、最艱巨的挑戰和考驗。這是我一輩子追求的最重大目標。第二個原因是,我要告訴各位,我這一生中有兩個最珍貴的「連接」,一個是我跟我太太瑞琪之間的婚姻關係,一個是我跟我兒子凱爾之間的父子情。他們兩個人賜予我力量和希望——毫不誇張地說,他們母子倆救了我的命。

這一生,我總是覺得在這個世界上一無所有,只有一個小小的立足點、一塊小小的棲息地。如此而已。大部分時候,我覺得我只是一個軀體的一小部分,就像一隻破裂的花瓶散落在地毯上的一堆玻璃碎片中的一小片。我回過頭來,看看其他碎片。我發現,這堆碎片中有些看起來很像我,有些看起來卻不怎麼像我,但我們全都只是一堆散落在地毯上的碎片。我心裡想:「我們是不是應該重新結合起來呢?如果我們結合在一起,我們看起來就像一隻花瓶。這一來,我們就不用擔心,我們會被掃掉,被人當作垃圾丟掉。」

我總共有24個心理學上所說的「他我」。我管他們叫我的「分身」,儘管其中有幾位是女性,但我們共同居住在這個身體裡頭。我們這夥人試圖互相溝通,互相關心,好好相處,但有時難免會忽略一兩位夥伴,讓他們覺得孤零零、無依無靠。這種情況一旦發生,如果我們不能及時採取行動,做出一些必要的補救措施,我們這個團體就會碰到很嚴重的問題。我們共同擁有的這個身體,可能會生病或者受傷,而我也無法履行我身為丈夫和父親的職責。我和我那群分身不能「連接」在一起時,我的世界就會變成一片陰暗,空空洞洞,就像幽暗的森林中一座潮濕的洞窟。相信我,我真不喜歡洞窟。我不喜歡身上長著眼睛、一路跟隨我的樹木,我不喜歡那些趁我不留神就伸出來抓住我的樹枝。我害怕這些東西。我和這群分身必須連接在一起。然後,我們才能走出陰暗的森林,現身在和煦的陽光中,身上穿著短袖襯衫,嘴裡吮著棒棒糖,徜徉在隨風搖曳的棕櫚樹下。這比蹲在森林中的洞窟好太多了。

昨晚我做了個夢。夢中,我看見我和我那群分身打赤腳,一齊佇立在空蕩蕩、不見人影的海灘上。破曉時分,桔黃色的曙光穿過晨霧照射在沙灘上。我們這群夥伴,有些手牽手,你望我一眼,我瞄你一下,有些只是低下頭來,呆呆瞅著我們共同擁有的那雙沒穿鞋子、光溜溜踩踏在沙灘上的腳。

我們都聽到海浪拍岸的聲音,聞到空氣中瀰漫的鹽味,感受到臉龐上那股溫柔。我們這一夥中,有些人感到沁涼,當海水沖刷著我們的腳,覺得很快樂,有些人一看見海浪捲上沙灘,就嚇得慌忙把腳縮回去。我們都明白,這會兒我們這群夥伴正聚集在沙灘上,但不知道究竟為什麼。有些人知道我們置身在「此時此刻」,有些人卻一口咬定我們回到了「過去」,更有幾位夥伴以為,我們已經走進了遙遠的「未來」。有些夥伴急切地等待晨霧消散。我那群分身中,年紀還小的幾個卻把晨霧當成白色的棉花糖。唉,這就是我昨晚做的夢。25個人佇立在晨曦中,被沙灘、海洋和棉花糖連接在一起。

這一生中,我不只要努力跟我這群夥伴——共同居住在這個身體裡頭的25個人——連接在一起。事情沒那麼簡單。這一輩子我總是覺得,我跟周圍的人疏離,沒能連接在一起。從小,我就盡量避免跟別人的眼光接觸,因為我擔心如果他們正眼看我……如果他們看到我的靈魂深處……他們就會發現那兒空蕩蕩,啥都沒有。

但我一直渴望成為這個世界的一部分,以某種方式跟其他人連接在一起。我想,這就是我今天出現在這兒,跟各位談談我的心路歷程的原因。我希望各位好好看我一眼,然後告訴我,你們在我的眼睛和靈魂中看到了一個人,而那個人的名字叫卡梅倫·韋斯特。如果你們在我的眼睛和靈魂中看到的人——是我的那群分身——那也沒關係。真的沒關係。我跟我自己分離得太久了。我不想再逃避事實。我就是我們這一群夥伴。如果我拒絕承認這個事實,我這一生可就完了。

過去幾年中,我遇到很多跟我一樣小時候曾經受過虐待的人。我瞭解,這種經歷到底有多慘痛,我深切認識到,它會對我們的身心造成多大的傷害,會給我們日常生活的每一個層面帶來多大的困擾。兒時受虐經驗就像一件骯髒的、沾滿油漬的衣服,永遠黏附在你身上,怎麼脫也脫不下來,因此,你只好日日夜夜穿著這件衣服過日子——穿著它,處理你的一切人際關係。每回你接觸到周圍的東西,或者伸出雙手擁抱親人或朋友,或者只是看一眼床上新鋪的乾淨床單,你身上那件衣服就會開始作祟,污染你珍惜的每一件東西。每一次都是這樣。你一輩子擺脫不了這件衣服。說起來很悲哀,因為它讓你無法正常地、好好地發展你的人際關係。你努力跟別人建立起的情誼總是會夭折,遲早變成日記中的斑斑淚痕。

我還算是比較幸運的,因為我和我太太瑞琪的關係並沒有夭折。它維持了16年。做到這一點,需要相互的信心和堅定的承諾——當然,還需要準備一大盒舒潔紙巾。我知道,這幾年來,瑞琪的日子並不好過,因為她必須跟一大群外表看起來跟我一模一樣的人共同生活。你也許可以這麼說,我和瑞琪的婚姻生活就像一件縫縫補補的衣服。確實,我們必須不停地修補,才能讓我們的婚姻維持下去。

這幾年來,瑞琪生活在一場風暴中,面對兩股力量——意志和痛苦、希望和猶疑——之間展開的一場戰爭。她不但得面對我的問題,也得面對自己的內心掙扎。有時,戰爭進行得實在太激烈了,空氣中瀰漫著硝煙,我們幾乎喪失了我們之間那珍貴的、脆弱的連接。

幸好,在這危急關頭每次都會有一個小男孩出來吹一口氣,把滿屋子硝煙吹掉,讓空氣恢復清新,雖然他並不知道他有這個本領。這個小男孩名字叫凱爾,今年9歲。

現在我知道,即使對一般人來說,身為父母並不是一件容易的事。我更明白,身為父親和多重人格患者,比在佐治亞州從事桃子買賣還要困難。它給我帶來無窮的歡樂,但也給我造成無法言喻的痛苦。我知道,凱爾需要——而且應該得到——正常的、穩定的生活,這樣他才能夠好好長大。我和瑞琪有責任提供凱爾這些東西。這對我來說簡直就是一個殘酷的笑話,因為身為一個多重人格患者,我唯一正常、穩定的表現就是一貫的不正常。

我真的想讓凱爾有個正常的父親。我真的想讓他覺得,他跟他爸爸心連心。我真的想讓他知道,他父親是一個值得他信賴、敬仰的人,而不是一個莫名其妙隨時都會轉換身份的瘋子。我多麼渴望跟凱爾保持連接啊!他是我的兒子,我的心肝寶貝。

所以,每天我都得睜大眼睛努力看著我兒子——看他的眼睛,看他的心——努力保持我的父親身份,不要在他面前變來變去。每天重複相同的事情……讀故事書給凱爾聽,幫他準備午餐,跟他交談……讓我覺得我跟我兒子連接在一起。這種連接對我們父子倆來說都十分珍貴。它提供凱爾他所需要的父愛,它讓我覺得,我是一個完整的人。

最讓我感到痛苦和困惑的是,重複這些日常的事情,努力做一個正常的父親的同時,我也經常隱藏在內心深處的一座小島上,遠遠望著我兒子,凱爾也知道這一點,他真的知道。

每次,當我的一個分身突然冒出來,或者,當我的那群夥伴開始騷動的時候,凱爾就會呼喚我:「爸爸,你聽得到我的聲音嗎?趕快回來!」這時,我就會聽到他那尖尖細細的聲音,跟隨著一個瓶蓋,漂過我內心中的海洋,傳送到我的耳邊。我就會對自己說:「天哪,我得趕快回去!我得趕快回到我兒子身邊!」於是,我跳上了那個瓶蓋,伸出雙手,使出吃奶的力氣拚命的劃,直到我看到那個翹首盼望我回來的小小身影。只要我知道,凱爾在聲音的另一端,我死都會趕回來。然而,同時我也知道,我離我兒子非常遙遠,時不時就會靈魂出竅,神遊各處,不能常常陪伴在他身邊。一想到這點,我心裡就會感到非常難過。我不想讓凱爾把我看成瘋子——那個原本應該陪他在門廊上玩耍的父親,這會兒卻躲藏在閣樓裡,扯起嗓門不知嚎叫什麼。我要當一個在門廊上陪兒子玩耍的父親。

各位知道,全世界哪一樣東西最讓我感到恐懼和痛苦嗎?我最怕的,倒不是凱爾會把我當成瘋子,也不是瑞琪不再愛我,更不是我會回到精神病院。我最怕的是一柄耙子。我管它叫「否認的耙子」。從我四五歲開始,這柄耙子就一直扒著、刮著我的身體,日日夜夜發出陰森可怖的聲音。它逼迫我否認曾經發生在我身上的事情,否認我的親人曾經傷害我,否認我是一個具有多重人格的人。

這些年來,我只顧伸出雙手摀住耳朵,厲聲尖叫,試圖掩蓋這柄耙子發出的叫聲。最近我才開始察覺,是我自己的手握住耙子,是我自己的喉嚨發出那令人不寒而慄的叫聲。

謝天謝地,我終於放下了這柄耙子,感覺有點怪怪的,因為我已習慣手裡握著它。有時我會忍不住想把它撿起來,重新握在手上,但我已下定決心,這一輩子不再碰它。漸漸地、慢慢地,我開始接受和瞭解我究竟是誰、我怎麼會變成這樣的一個人。我終於跟我自己——或者我應該說,跟很多個自己——重新連接在一起。

我的生活雖然不算安逸,但也還不到苦不堪言的地步,而且,值得向各位報告的是,最近我覺得日子越來越好過了,有如倒吃甘蔗一般。今天早晨我還告訴瑞琪,已經有好長一段日子我沒感到情緒低落了。

各位知道嗎?這是真的。

註釋

【1】 英文為「where」。——譯者