珍娜·蔡斯醫生是特德極力向我推薦的一位心理治療學家。我打電話給她,沒人接聽,只好在錄音電話上留言:「我是卡梅倫·韋斯特。最近經醫生診斷,我知道自己患了『分離性身份識別障礙』。目前,我正在尋求一位醫術高明、經驗豐富的治療專家。我剛從馬薩諸塞州搬到加州,在德爾·阿莫醫院住了一個星期。前不久,我妻子參加了多重人格患者的伴侶舉行的一場聚會。會上,有人向她舉薦您。我迫切需要一位治療專家。」我在錄音電話上留下了家裡的電話號碼。

當天,珍娜就回電。她向我提出了一連串問題,小心翼翼地盤問我。一般人都不會主動跟心理治療學家接觸,更不會向世人宣告,他們患了精神疾病。他們不會像普通病人一樣,在看病的時候,會伸出手來指著自己腳趾頭說:「大夫,我這裡很痛。」

珍娜想要確定一下,我究竟是不是多重人格患者。嘿!連我自己都搞不清楚我到底是不是這種人。艾莉說我是,曼德爾醫生也說我是,跟我在德爾·阿莫醫院相處了一個星期的病友當然也說是。可是我自己呢?我是一個多重人格患者?我們——我和我的那群分身——是多重人格患者?開什麼玩笑!我可不能接受這種事實。我只是身體虛弱,腦子有點不清楚而已。瞧,我又否認事實了。「否認」就像一個狡詐的惡棍,這會兒,它又在我面前哼唱他那首聒噪刺耳的曲子了。

在電話中交談了幾分鐘,珍娜跟我約好,幾天後在她那間坐落在伯克利的診所見面。

現在,我得開始尋找一所適合我就讀的研究院。我大搖大擺地裝出一副若無其事的樣子,走進利奧納鎮圖書館閱覽室,花了一個鐘頭,收集到10多所大學的資料。這些學校的研究院全都可以選修心理學課程。

我選擇了舊金山的塞布魯克學院。這所聲望卓著的學府是美國心理學家羅洛·馬格和其他幾位傑出的人本主義心理學家在1971年創立的。他們提供的計劃可以讓研究生自己制訂學習步驟,因此,幾乎所有課程我都可以在家裡自修,不必每天趕到學校上課,而這正是我所需要的。課業還蠻重的:修完18門課後,交了篇75頁長的專題論文,以取得博士候選人資格,最後提交博士論文。這麼繁重的功課,我應付得了嗎?在我的分身利夫協助下,我也許可以辦到——只要我活得夠久。從圖書館回到家裡,我立刻向以前就讀的大學索取成績單,當天就向塞布魯克研究生院提出入學申請。然後,我抱著玩具動物托比上床,打開一本維尼故事集,在燈下閱讀起來。

* * *

珍娜·蔡斯醫生的診所,開設在伯克利市沙特克大道一棟翻修過的樓房中。樓上有3間辦公室,居中的那間就是珍娜的診所。客廳十分狹窄,裡頭只擺著一張很舊的木凳——跟它相比,教堂裡的座位簡直太過豪華、舒適。幸好,牆上開著一扇小小的、面對大街的彩色玻璃窗,加上那座精工雕琢的紡錘式階梯,為珍娜的診所增添了些許光彩。

中午1點整,珍娜走下樓梯,她招招手,叫我上去。她站在客廳中向我作了個手勢,讓我先走進她那間小小的辦公室。我瞄了瞄這個房間(我那群分身爭相探出頭來,跟我一齊觀看)。地板上鋪著一張藍白相間的東方地毯,上面放置兩張椅子:一張是專供病人使用的灰褐色皮製躺椅;另一張是珍娜自己的座椅,淺藍色,也是皮製的。窗旁擺著一張古董書桌和一把籐椅;沿著牆有一排柚木書架,上面擺滿各式各樣、小巧玲瓏的陶藝品和很多很多的書。這些書全都跟「人格分裂」和「精神創傷」有關,包括兩本探討「分離性身份識別障礙」的教科書。好兆頭!

華萊士·廷製作的一幅巨大版畫——畫中描繪的東西乍看起來好像一條魚——懸掛在躺椅後面的牆壁上。對面牆上掛著兩幅比較小的版畫:一幅是彩色抽像畫,乍看就像一排七彩繽紛的巨齒;另一幅所描繪的則是法國印象派畫家莫奈作品中的一個場景——它使我想起馬克·吐溫筆下那個夏天站在河邊垂釣的頑童哈克貝利·芬。我好喜歡這幅畫。

我和珍娜在各自的座椅上坐下來,互相打量一番。我說「我」打量安娜,其實這是一種含蓄的講法。事實上,我們都在打量她——我在前頭,身後跟隨著我的那群分身,就像一群觀光客站在帝國大廈頂樓觀景台上,大夥兒推推搡搡,爭相擠到玻璃大窗前,觀賞紐約的風光。

珍娜年紀跟我差不多,身材十分瘦削,就像漆了兩層油漆的木板。她臉上不施脂粉,一頭齊肩的棕色鬈發,配上一雙亮晶晶的、有如藍草莓一般湛藍的眼睛,顯得非常開朗、活潑。一連串念頭在我心中湧起,就像一顆顆彈珠從地板上滾過去。鳥兒喜歡藍草莓,我喜歡鳥兒,珍娜的眼睛像藍草莓,所以我喜歡她的眼睛,也喜歡她的人。「珍娜」和「安娜」押韻——珍娜、安娜、桑娜、克勞斯、聖誕老人、紅鼻子、紅玫瑰、滑梯、牛仔靴。哇!大夥兒瞧瞧她那雙牛仔靴!一雙淺紫和深黑兩色的牛仔靴,從珍娜身上那件斜紋棉布套裝裙擺下伸出來。安娜好喜歡這雙靴子。我的分身冒出來時,如果珍娜不惡言相向,把他或她罵回去——就像莫塞利醫師對待我們那樣——那麼,我們也許會讓她當我們的治療專家,跟她好好相處。喂,咱們來啦。渾身猛一陣哆嗦,身份轉換,我暫時退隱,讓我的分身安娜出來見見珍娜。這小妮子齜著牙,瞇起眼睛,把兩隻手交疊放在膝蓋上,笑嘻嘻地坐在珍娜面前。

她細聲細氣地說:「我的名字跟你的名字押韻。」

珍娜笑了笑。「是嗎?你叫什麼名字啊?」

「安娜。」

「好名字!安娜和珍娜,真的押韻哦。」

「你是老師嗎?」

「不。我是心理治療學家,就像艾莉·莫雷利。卡梅倫告訴我,艾莉是他以前的治療專家。」

「卡梅倫是誰呀?」安娜問道。她的一位夥伴趕緊告訴她卡梅倫就是卡姆。「卡姆?」安娜伸出拇指頭,向她身後指了一指。

「你們都管他叫卡姆,對不對?」珍娜問道。

安娜羞答答地點了點頭。她一直低垂著眼睛望著地板。安娜從來不正眼看人。

「卡姆這會兒正躲藏在你後面,所以你才伸出拇指頭,向後面指一指,對不對?」

安娜又點了點頭。

珍娜坐直身子,清清喉嚨說:「那天我跟卡姆通電話時,也許你們之中有一些人碰巧不在場,沒聽到我們之間的談話。因此,現在我把那天講的話再說一次。我的名字叫珍娜·蔡斯。我是心理學家。9年來,我一直在治療和輔導患人格分裂症的人。我必須把話講清楚,如果我成為你們的治療專家,我決不會隨便碰觸你們的身體,除非事先徵求你們的同意,而且,即使你們同意,最多我也只會跟你們握握手,或拍拍你們的肩膀。明白嗎?」

「哼!」巴特雙腿交叉,大模大樣地坐在椅子上,伸長脖子瀏覽珍娜的辦公室,臉上帶著一副不屑的神情。珍娜立刻看出我的身份又轉變了——其實,這種轉變很明顯,連盲人都看得出來。

「嗨!」珍娜向這個剛冒出來的分身打個招呼。

「嘿,你是珍娜,對不對?」巴特傾身向前,向珍娜伸出一隻手來。「我是巴特。」

珍娜伸出來跟他握一握,臉上綻露出親切的笑容。「嗨,巴特。」

「你腳上穿的那雙靴子很漂亮。」

「謝謝你的讚美。」珍娜非常和藹、友善,不像莫塞利醫生那樣盛氣凌人。

「卡姆有沒有告訴你,幾天前我們曾經去看一位心理醫生?這傢伙的腦筋是用糨糊做的。克萊出來時,他竟然胡說八道,瘋言瘋語。他叫克萊趕快長大。」巴特皺著眉頭瞪著眼睛,不屑地搖了搖頭。

「我知道!」珍娜說。「這件事卡姆已經在電話中跟我提起過。我瞭解你們的感覺。」珍娜看起來蠻誠懇的。「巴特,你能不能告訴我,克萊是怎樣的一個人?」

巴特聳了聳肩膀,他知道珍娜為什麼會問這個問題。「別擔心,克萊不會傷害人。他是個好孩子,只是講話有點結巴。那位心理醫生是個大渾蛋。」

「唔。所以,你們大夥兒對心理醫生都不怎麼信任,對不對?」珍娜問道。

「對啊。」巴特又打量珍娜幾眼。「不過,你看起來還挺順眼的。」

「謝謝!巴特,我能不能再問你一個問題?」

「什麼問題?」

「卡姆常常出來嗎?」

「他啊?」巴特伸出拇指頭向他身後一指,就像安娜剛才那樣。「常常出來啊。這傢伙腦子有點毛病。」

「什麼毛病?」

「你聽過『否認事實』這個詞兒嗎?」

「聽過一兩次。」

「喏,他就是這種人。」巴特冷笑一聲,伸出大拇指,朝他的右肩膀後面指了指。

「你是說卡姆,對不對?」

巴特把雙手伸到脖子後面,交握著,然後把身子靠在椅背上。「喲,你很聰明嘛!一點就通。」

珍娜笑了笑,點點頭。「告訴我,卡姆現在想不想出來啊?」

「他現在應該出來了!今天這場聚會,費用是他支付的哦。回頭見。」

我聽見珍娜的聲音說:「回頭見!」然後就感覺到一陣旋風捲起,身份轉換,巴特退隱回我心靈深處那個陰暗潮濕的角落。我瞪著眼睛,呆呆瞅著珍娜的臉龐。珍娜坐在一旁靜靜地觀察我。

「卡姆?」她呼喚一聲。喂,過來幫我發動這部車子啊!引擎終於發動了。一隻戴著手套的手捏著鑰匙,使勁向右轉——彷彿只要再多講幾句英文,這部巨大的、開始生銹的機器就會起動似的。

自畫像。

你是真實的,你是真實的,你是真實的。嘿,你是真實的!!

「卡姆?」珍娜又叫了一聲。

「我……聽……到了。」我只覺得自己那張臉孔繃得緊緊的,就像一塊剛從冰箱裡拿出來、還沒完全解凍的肉。

「專心聽我講話!」珍娜指示我,「把腳伸出來,好好感受一下你的腳碰觸地面的感覺。現在把手伸出來,搖搖你的手指頭。別怕!搖搖你的手指頭。」

我感覺到一根手指頭在我的手臂末端搖動。

「我現在聽到你的聲音了。」這回,我說話的速度稍稍快了一些。

「很好!你做得很好。我瞭解,你現在承受很大的壓力。我知道你剛出院。我也知道前幾天你去見那位心理治療醫生,憋了一肚子的氣。」

我的眼睛開始對準焦點;我的魂魄開始朝地面墜落。地面變得越來越大。我的魂魄終於墜落進我的身體裡頭。我回來了!

「卡姆!」珍娜叫了一聲。我趕忙整理思緒,設法弄清楚剛才究竟發生了什麼事情。

我仔細打量著珍娜,剛才站在門口的女士,牆上掛著的幾幅版畫,她腳上穿著的牛仔靴。

「嗨,你好。」珍娜瞅著我的臉龐。她看起來充滿自信,臉上流露出關切的神情。「剛走進我的辦公室時,你的心在不在這兒呢?」

「好像在吧。」我覺得手臂上那道正在癒合的傷口癢癢的,忍不住伸手搔了一搔。所幸這兩條胳臂還在。好兆頭!

「那天跟我通電話的人,就是你囉?」珍娜問道。

「是,就是我。」

身處絕境,我開始接受珍娜·蔡斯醫生的治療。

珍娜把身子靠在椅背上,笑了笑:「嗨,你好。」

「你好。」

「我剛才跟巴特和安娜見過面。」

「我知道。」我又搖動我的手指頭。我的神志越來越清楚了。

「很好!看來你們擁有某種並存意識。」

「唔,我們都有。」

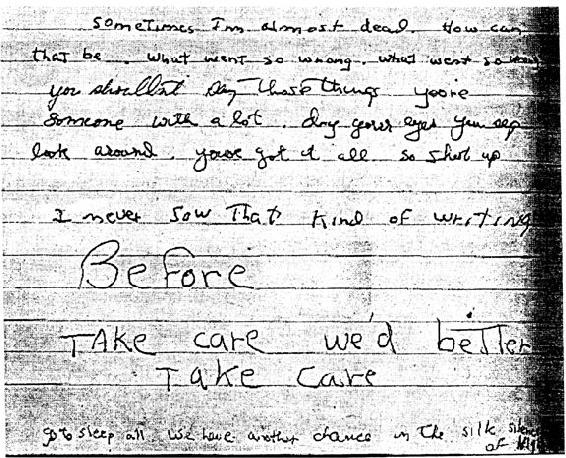

我忽然想到一件事。心中一凜,我伸出三根手指頭,使勁揉搓著我的太陽穴。「我們有日記。很多事情你應該知道,但我不方便親口告訴你。這些事情都詳實記載在日記裡。你應該讀讀我們的日記。」

「好啊!下回你把日記帶來,我一定仔細拜讀。」

我把頭靠在椅背上,閉上眼睛,心中忽然感到一陣酸楚,眼淚差點掉下來。

「怎麼啦?」珍娜問道。

「我是一個瘋子。」

珍娜沒答腔。

我睜開眼睛望著她。「請你幫助我!我不想發瘋死掉。」

珍娜傾身向前,瞅著我的臉龐,對我心中的每一個人說:「你不是瘋子。我不會讓你發瘋死掉的。」