(1)土地佔有狀況

和王明相比,中央蘇區時期的毛澤東還沒有可能對國內國際政治變化作出全面思考,他的全副精力都投入到了蘇區的壯大發展中。第五次反「圍剿」期間,毛澤東雖已淡出中共中央最高決策層外,但其在中央蘇區的影響仍然不可小覷,正如共產國際代表談到的,即使中共中央很多領導人到達蘇區後,「毛澤東迄今還是有聲望的領袖」,[51]而此時中共中央的一系列決策,其實也或正或反地都可以看到毛澤東的影子。幾十年之後,重新梳理這一段歷史時,最能體會到毛澤東風格特點的,是他注重調查研究的思想和工作作風。尤其是其《尋烏調查》,留下了當年贛南社會生活的真實風貌,成為回顧這一段歷史不可多得的寶貴材料。

作為一個信仰馬克思主義的革命家,毛澤東的調查對中央蘇區的階級分化狀況投入了相當大的熱情,應該說,雖然有明顯的政治目的,但其實地調查仍有著相當的客觀性。從調查細緻、數據詳盡的《尋烏調查》看,當時尋烏全縣農村人口成分是:大地主(收租500石以上的)占0.045%,中地主(收租300石到500石的)占0.4%,小地主(收租200石以下的)占3%,富農(有餘錢放債的)占4%,中農(夠食不欠債的)占18.255%,貧農(不夠食欠債的)占70%,手工工人占3%,遊民占1%,雇農占0.3%。土地佔有情況是:公田占40%,地主占30%,農民占30%。[52]這一調查結論和更廣泛的調查數據對照看,有著相當的一致性。相對而言,並不是在實地所作的《興國調查》,有關數據就值得斟酌,該調查認為興國永豐圩地主、富農佔地達70%,公田為10%,中農佔地15%,貧農為5%,並由此得出結論:「真正的剝削階級(地主富農),人數不過百分之六,他們的土地卻佔百分之八十。其中富農佔去百分之三十,公堂土地又有許多在富農掌握中,若不平分富農的土地,多數人土地不足的問題便難解決。」[53]因為不是實地調查,結論未給出實際的數據加以支撐,而由一個圩的狹小地區推導出土地政策的做法和毛澤東一貫強調的深入、全面調查然後得出結論的做法也不盡相同。之所以會這樣,瞭解一下毛澤東做調查的背景就可以知道,當時正是中共中央根據共產國際指示要求進一步打擊富農、與黨內所謂「富農路線的發展」[54]作鬥爭之時,毛澤東調查中關於平分富農土地的說法,和這一指示是分不開的。以中共的組織原則,即使像毛澤東這樣注重實際、獨立性極強的領導人,在一些重大原則問題上,也無法擺脫居於發號施令地位的指導者的命令。問題在於,關於蘇區階級分化、土地關係的判斷,和正確制定土地政策、深入開展土地革命有著極其重要的關係,即連身在實地的毛澤東尚且無法獨立做出自主深入的調查研究,遑論當時遠離蘇區農村實際的中共中央。

關於江西、福建這兩個蘇維埃革命基本區域的土地佔有情況,除毛澤東的調查外,還有來自多方面的不同材料。當時,一些有關機構也對土地佔有情況作過調查。據1933年福建上杭的調查,該縣43293戶居民中,地主占3.6%,佔地30.5%;自耕農(實際即富農和富裕中農)占5.3%,佔地5.4%;自耕兼租種農戶占88.4%,佔地64.1%;佃農占2.7%。[55]福建龍巖1943年調查自耕農、半自耕農占66.62%,佃農占33.38%。[56]贛縣七鯉鄉抗戰中期調查的500戶居民中,地主占4.2%,自耕農和半自耕農占37%,佃農占45.2%,雇農占0.4%,其他13.2%。[57]中共贛東北黨對江西樂平的調查也顯示,該地土豪、自耕農、半自耕農、佃農、雇農的佔地比例分別是2%、40%、30%、5%、5%。[58]這些調查結果顯示的數據雖然在分類上有所區別,但從不同角度反映的土地分配狀況是相近的,即以自耕農和半自耕農佔人口相當多數,地主佔有遠超過其人口比例的土地,一般自耕農和半自耕農也擁有相當數量土地。

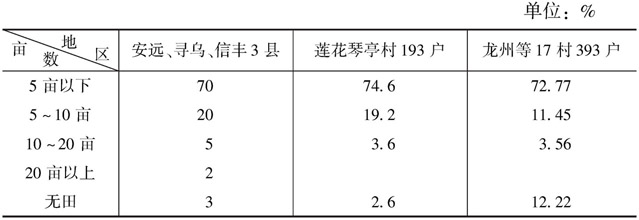

南京政府土地專門人員所作的蘇區土地佔有情況調查較多強調土地的分散情況,其對江西新干的調查結果顯示:「新干第四區謙益村,自耕農佔百分之四一點二一,半自耕農佔百分之四六點二一,佃農佔百分之八點四九,雇農佔百分之三點六四。」[59]這一數據中,自耕農和半自耕農佔據了絕對的優勢,雖然這和福建上杭調查有相似之處,但和江西全省數據有一定差異,不排除其在選樣上有偏向自耕農佔優勢地區的可能。因此,他們的調查結論多是:「安遠、尋烏、信豐三縣,大都聚族而居,各村之土地,為各村民所有者,佔大多數。」[60]蓮花、永新、寧岡三縣,「以前均系小農作業之自耕農制,純粹收租之地主,與貧無立錐之佃農,均占極少數,大地主則尤為稀少」。[61]其調查結果具體可列表如下。

表1 蘇區部分地區土地佔有狀況調查

從表1看,各地擁有土地的農戶達到總數的90%左右,完全無地的農戶數量不多,最多的也只是稍高於10%,但每戶擁有土地在5畝以下的缺地少地農戶比例很高,普遍在70%以上,證明農民缺地少地的現象還是很嚴重的。雖然,這些調查在對像選擇和數據統計上可能不無偏頗,如只是對不同土地佔有量的戶數作了統計,卻沒有對其土地佔有數作出說明,有意無意地將土地佔有不平衡的現象加以模糊。但有理由相信,它仍然反映了蘇區土地佔有的部分實況。

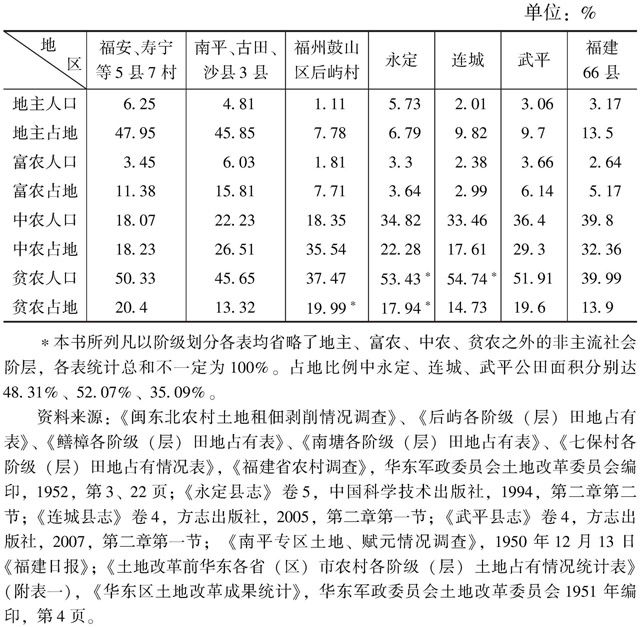

之所以這樣說,一方面是上述數據可以得到當時中共內部有關報告的證實,如關於湘贛邊蘇區的報告中就明確提出「邊界的經濟本來是一個小農經濟區域,自耕農甚多」,[62]江西萬安也是「自耕農佔全縣人口大半」;[63]另方面,我們還可以把上述調查數據和1950年前後江西、福建土地改革專門機構在農村所作的一系列調查加以對比,相互得到印證。雖然由於時代的不同,兩者間不一定具有完全的可比性,如可以發現,在不少地區,1940年代末的土地集中程度略高於抗戰前。浙江麗水城區第一、第四行政街地主抗戰前佔地661.4畝,抗戰後達到837.2畝,佔有率提高了13個百分點。[64]江西豐城小袁渡鄉戰前地主佔有土地(包括公田)達28.72%,解放前夕為30.5%。[65]不過,相反的例子也並不罕見,湖北二十個典型鄉(土地一般集中區)戰前地主富農佔地32.29%,解放前夕為28.95%。[66]浙江麗水南明鄉4個村1939年地主、富農佔地高達64.48%,1948年為58.82%。[67]總起來看,無論是集中或分散,抗戰前和解放前夕兩時期偏差不是十分劇烈。而地處蘇維埃革命中心區的福建,1931年和1935年兩年自耕農的比例都是27%,[68]反映出革命前後的地權變化也並不劇烈。由於存在著此消彼長的狀況,如果從大的範圍衡量,總體上增減變化應不會很大,1940年代末的數據尚能代表1920~1940年代土地佔有狀況。下面二表所列就是以1950年前後閩、贛兩省土地改革專門機構調查結果形成的綜合數據。

表2 福建土地佔有情況調查*

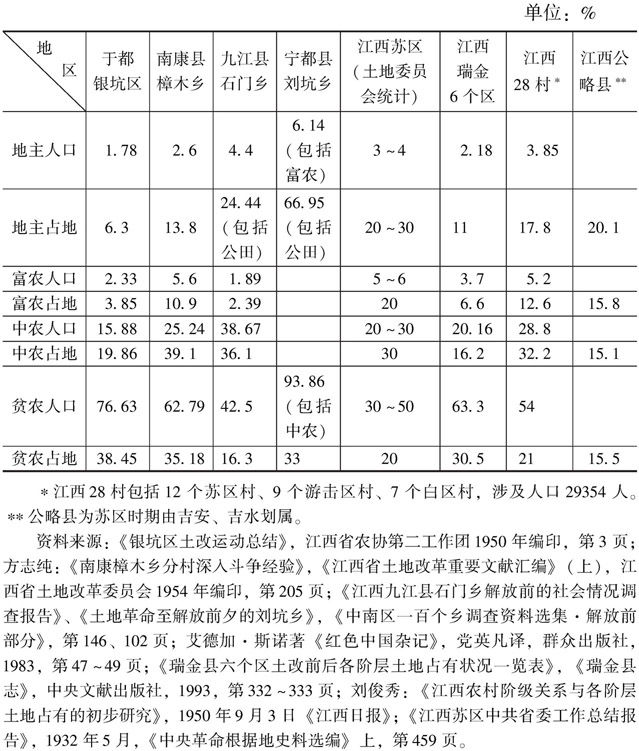

從上述調查材料看,佔人口7%左右的地主、富農佔地最多的超過60%,最少的僅6.3%,規模較大、較具代表性的兩個調查中,福建66縣不到20%,江西28村則為30.4%。江西豐城小袁渡鄉抗戰前地主佔地包括公田在內為28.72%,被認為是「土地集中程度為一般鄉」。[69]表3中的南康樟木鄉所在的潭口區是南康「主要封建堡壘之一」,「樟木鄉新田村尤為全區突出之封建堡壘」,[70]但其地主、富農佔地只有24.7%。可以看出,這些數據基本是以30%為中軸。相對而言,佔人口40%左右的貧雇農佔地數據比較一致,多在20%左右。將上述數據和前述多種調查綜合看,閩、贛兩省農村以自耕農為主的構架可以成立,以往關於地主、富農佔地80%以上的說法作為一種政治宣傳在有關調查中並沒有得到證實。[71]甚至還有一些無地主村:福建崇安「階級劃分亦不甚顯著」,「官埠頭、官莊、黃龍洲三個村落到1952年土地改革時,均沒有村民被評上『地主』或『富農』成分的」;[72]江西瑞金象湖鎮黃埠頭「八百口人,沒有地主,有兩家富農」。[73]江西寧都劉坑鄉是上述數據中地主佔地唯一超過60%者,但該統計包括公田,且該鄉地主出租土地中有70%屬於皮骨田,即業主佔有田底權(所有權),佃農佔有田面權(使用權),佃農租額要比一般的皮骨全田低20%~30%,這和一般意義上的地主佔地有一定區別。[74]所以,嚴格說,這一統計應有一定水分。事實上,土地改革前江西有關專業部門的調查結論就指出:

表3 江西土地佔有情況調查

從全省範圍來說明,估計地主土地約佔百分之二十五,某些地方佔百分之三十到四十,甚至佔百分之五十以上;富農土地約佔百分之十五,某些地方可能佔百分之二十到二十五,公田約佔百分之十,某些地方可能佔百分之十五到二十,個別縣區約佔百分之四十以上。[75]

這一結果,和近年學者提出的全國範圍綜合估計地主、富農佔地約50%的結論比(有理由認為,這一結論可能還是存在著某種程度的高估),閩、贛兩省地主、富農佔地比例在全國當不算高。無怪乎1950年代初湘、鄂、贛、粵、豫五省農村進行的調查中,江西和河南一起,被列為土地較為分散的地區。[76]而從江西、福建兩省調查材料看,福建土地集中程度還要低於江西。

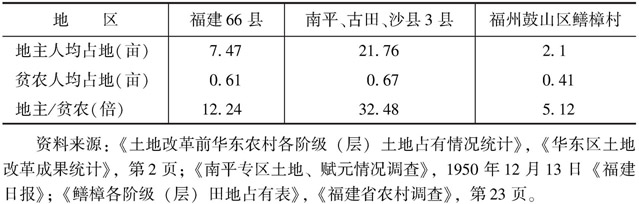

肯定這一地區土地集中的有限性,並不等於從總體上否認這一地區存在土地佔有嚴重不平衡現象。有意思的是,當時來自各方面的多個報告都提供了現在常被認為是土地集中並不十分嚴重的數據,但調查者往往都得出土地分配非常不均的結論。[77]在被一些不無片面的誇大的宣傳數字范導多年後,也許當時的實際數字已不足以引起人們的重視,甚至會被作為相反觀點的論據。其實,應該說,在這些更符合農村實際狀況的數據後面,體現著的仍是農村佔地的不平衡局面。這一點,從各階層人均佔有土地數中可以得到更清晰的反映。

表4 地主與貧農人均佔地比較

由表4可見,地主人均佔地一般在貧農的10~30倍,少數地主、富農佔地極不集中地區這一比例在10倍以下。福安南塘保貧雇農人均佔地0.39畝,地主為5.81畝,是前者的14.9倍,這在閩贛兩省農村中被認為是屬於一般集中的,是較多出現的比例。雖然閩贛兩省地權分佈不像曾經認為的那樣集中,但地主與貧農間人均佔有土地的差距,仍然隱含了土地革命的可能。可以看到,在贛南、閩西地區大多數調查中,佔人口一半左右的農村貧困階層,其人均佔有土地不足一畝。以當時的生產能力,這樣的佔地數量不足以保證基本的生存。而如果以人均均分土地,當時閩、贛農村人均普遍能達到兩畝左右,勉強可在正常年景維持溫飽。因此,當蘇維埃革命以平分土地相號召時,其對多數農民產生的吸引力是不言而喻的。而人口膨脹、戰爭、政治不靖及國際環境影響形成的生活困窘,更埋下了農民求變情緒的根芽。

(2)中農問題

在有關1920至1940年代中國農村社會的描述中,地主、富農和貧雇農作為社會對立的兩極,往往受到充分的重視,而在這兩極間的一個龐大社會階層——中農卻常常遭到忽視。其實,當時的調查材料反映出中農在農村中具有不可替代的地位和影響。

由於中農是作為一種階級分析的方法而提出的名詞,1949年前,除受馬克思主義影響得出的調查(如國民政府行政院農村復興委員會的調查)成果外,大部分調查並不使用中農這一概念,而是以地主、自耕農、佃農進行種類劃分,即使受中共影響進行的調查,對中農的定義也不盡相同,因此中農在人口中的比例和社會中的影響難以得到準確反映。土地革命廣泛開展後,隨著中共積累起更多階級劃分經驗,中農形象漸漸鮮明,毛澤東給中農下的定義是:

中農許多都佔有土地。有些中農只佔有一部分土地,另租入一部分土地。有些中農並無土地,全部土地都是租入的。中農自己都有相當的工具。中農的生活來源全靠自己勞動,或主要靠自己勞動。中農一般不剝削別人,許多中農還要受別人小部分地租債利等剝削。但中農一般不出賣勞動力。另一部分中農(富裕中農)則對別人有輕微的剝削,但非經常的和主要的。[78]

對於強調階級分析的中共黨人而言,中農的劃分具有相當重要的意義,也是研究者不能忽視的話語。

從採用中農概念的多項調查提供的數據看,中農人口和佔地比例在農村通常是最大的階層,一般達到當地農村的30%左右。從人口比例看,中農在農村各階層中比例一般僅次於貧農。福建66縣的調查中,中農人口高達39.8%,數量上非常接近貧農。中農人口高於貧農在各階層居第一位的地區也不在少數,據安徽安慶專區調查,「中農在本專區是一個很大的階層,一般占農村總人口的百分之三十到五十,佔有土地亦為百分之三十到五十……懷寧三民村中農人數佔百分之四十五點七八,佔有土地佔百分之四十六點五八」。[79]安徽宣城東裡村中農占總人口(2894人)的49.1%,已幾乎接近半數。在有關調查中,只有國民政府行政院農村復興委員會對浙江永嘉進行的調查中,中農比例不到10%,遠遠低於普通數字。但在這一調查中,貧雇農人口比例達到74.06%(一般為40%~50%),佔地也達到43.14%(一般為20%以下),大大超出一般數,應是在中、貧農的劃分上和通常標準有所差異。[80]中農在農村人口中佔有的重要地位,使其成為影響農村的一個不可忽視的因素。

作為社會經濟發展水平的標誌之一,一般而言,在經濟相對發達地區,中農比例較高,而在相對貧窮、落後地區,中農比例要低一些。蘇區由於多處山區,經濟相對落後,中農發育受到影響,較之社會平均指標要低一些,但即使如此,中農仍占相當比例。福建龍巖「貧富無甚懸殊,是以中人之家,最居多數」。[81]湘鄂西蘇區中農佔到33%,貧農為50%。[82]江西28村1950年的統計數字是中農占28.8%,貧農占54%,雇農占2.53%,其中蘇區12個村中農占22.55%,貧農占63.29%,雇農占1.18%。[83]福建長汀土改前中農人口占35%,地主、富農人口比例不到3%;[84]建寧中農佔人口的28.17%。[85]贛南的南康樟木鄉土改時統計全鄉人口為4878人,其中中農1231人,占25.24%。[86]可見,即便在蘇區,中農人口仍佔到1/4左右。

從佔地比例看,中農佔地一般稍稍超過人口比例達到35%左右,或居於第一,或次於地主居第二。浙、皖、閩、蘇南235縣中農佔地為33.65%,[87]江西28村中農佔地32.2%,其中蘇區12村為30.42%;[88]南康樟木鄉全鄉土地4508畝,其中中農占1762畝,占39.1%。[89]這樣的比例在閩贛地區具有普遍性。閩西由於公田比例龐大,中農佔地比例稍小一些,長汀土改前中農佔地17.6%,但這一數據是以公田佔有49%為背景的,而且其在各階層中仍然屬於佔地比例最高者,遠高於地主、富農的7%。[90]

從人均佔地看,中農「稍高於全鄉每人平均土地數的較多」。[91]雖然如此,在中央蘇區,由於可耕作土地較少,中農人均擁有土地的絕對值仍然很低,福安古田七保村中農人均佔地1.27畝,[92]南塘保中農人均佔地1.11畝。[93]這個數字在當時土地收穫量低下的情況下,並不足以做到自給自足,所以相當部分中農還要佃入土地耕種。

從生產資料主要是耕牛佔有情況看,中農更具有較大優勢。據對福建14縣22個村的調查,耕牛佔有情況是:中農佔有耕牛總數的55.69%,貧雇農佔有32.63%,富農佔有8.76%,地主佔有1.12%,其他階層佔有1.8%。[94]古田縣七保村全村耕牛72頭,10戶地主沒有一頭,2戶富農佔有14頭,102戶中農佔有40頭,178戶貧農佔有15頭。[95]江西九江縣石門鄉解放前中農佔有耕牛、農具的比例分別達到46.6%和50.47%。[96]湖南桂陽樟市鄉中農佔有耕牛、農具的比例最高,分別為41.88%、45.31%。[97]中農在人口、土地及生產資料佔有上的重要地位,使其動向對農村社會具有不可忽視的影響。

蘇維埃革命時期的中共話語中,中農一直是聯合的對象,只是在聯合的地位和緊密度上隨著判斷的變化有所差異。蘇維埃革命早期,中共曾認為:「至於自耕農亦只能希望他們在土地革命中中立,這並不是說我們現在就拋棄自耕農、中農、小商人,而且還是要聯絡他們。」[98]這是從較鬆散的層面談論聯合中農。隨著蘇維埃革命的深入進行,中農在農民革命中的地位得到更充分的認識,中共六大決議已經把聯合中農放到戰略高度予以考量,強調:

聯合中農是保證土地革命勝利的主要條件。貧農與農村無產階級在工人階級領導之下而鬥爭,是土地革命的主要動力,而與中農聯合是保證土地革命勝利的主要條件,中國共產黨提出之沒收一切地主土地分配給無地或少地的農民的政綱,必能得到廣大的中農群眾的擁護。因為中農群眾也是受地主階級各種封建剝削壓迫群眾中的一部份。[99]

雖然就理論上而言,中共從未懷疑過中農的重要性,但中農和貧雇農畢竟是具有不同經濟利益和經濟地位的兩個群體,尤其在動盪的政治運動期間,這種利益衝突更容易被誘發。作為一個馬克思主義政黨,從階級分析立場出發,中共對貧雇農的信任度當然要高於中農,「依靠對像」和「聯合對像」的提法明顯表明了兩者在中共心目中的不同地位。從中共的階級分析系統出發,被定位為農村中小資產階級的中農,確實難以和貧雇農的半無產階級和農村無產階級身份相比。在此背景下,像貧農團這樣被認為是「鄉村蘇維埃政權的柱石」[100]的貧雇農的群眾組織,在階級話語中擁有絕對強勢地位,有報告寫道:

由開始組織以來,對於貧農、雇農中很有效力,因在平分土地與反富農鬥爭中特別表現了它的力量。一般貧農、雇工許多問題多找貧農團,多有鄉蘇維埃是另外的「官府」,而貧農團是他們的「家庭」之勢……有時因反富農鬥爭與當地蘇維埃有不同意見,該貧農團即說蘇維埃袒護富農,蘇維埃即說貧農團侵佔中農。一個要鬥,一個不要鬥,在發生衝突時,多系蘇維埃負責人被貧農團捆打。[101]

貧農團和蘇維埃之間圍繞著中農問題的衝突,頗具意味。儘管蘇維埃本身就是一個以保護貧苦大眾利益為職志的階級政權,但面對貧農團這樣純粹的階級組織,在階級話語具有壓倒性的政治優勢背景下,有時也會顯得力不從心,遑論貧農和中農之間的直接對壘。所以,中共在組織貧農團時,雖然一直強調「貧農團的會員雖只限於貧農以下的人,但絕對不是反中農的;相反的,它應在一切活動中吸引中農於其周圍」,[102]但正如貧農團與蘇維埃政權在對中農的判斷發生衝突時所顯示的,作為農村兩個具有重大影響的階層,貧農和中農的利益並不總能一致,當雙方利益發生衝突時,中農的命運事實上就已經被決定了。蘇區社會政治的排異性及在階級話語下置身中農和貧農間的尷尬處境於此顯露無遺。