亨利·埃弗裡消失在愛爾蘭夜幕中時,即將創造海盜黃金年代的男子漢,還是小男孩或年紀尚輕的少年。那些後來成為名副其實的海盜的人,我們對他們的早年生涯所知不多。

大多數十七世紀晚期的英格蘭人,沒有留下多少他們在這世上的記錄。一個安分守己的誠實平民,他的出生、婚姻與死亡,也許會被牧師記錄在地方教區教堂的登記冊上。如果他們幸運地擁有自己的財產,也許還會留下列出所有物的遺囑,以及那些東西留給誰。如果這個人曾犯過罪,或曾是受害者,相關記錄會多一些,尤其是如果案子曾開庭審理的話。其實,我們對海盜的認識,大多來自證詞、開庭記錄,以及其他存在於大不列顛、西班牙,以及兩國在新世界前殖民地的法律記錄。換句話說,海盜在變成海盜前,並沒有留下多少歷史資料。

海上俠盜羅賓漢?

山謬·貝勒米這個後來自稱為「海上羅賓漢」(Robin Hood of the seas)的人,一六八九年三月十八日生於英格蘭德文郡席堤蘭(Hittisleigh,Devon),很可能是史蒂芬與伊麗莎白·潘恩·貝勒米(Stephen and Elizabeth Pain Bellamy)的孩子。如果真是如此,他是家中五個孩子裡最小的一個,最大的哥哥在他出生五年之前、尚在襁褓時期就夭折了。[1]由於他是家中唯一倖存的男孩,最後繼承了家中大概值不了多少錢的房產。席堤蘭是一個「極簡」的地方,只有幾棟小屋散在空無一物的達特穆爾荒原(Dartmoor)北側山丘,也就是阿瑟·柯南·道爾(Arthur Conan Doyle)的福爾摩斯小說《巴斯克維爾的獵犬》(Hound of the Baskervilles)發生地。當地泥土是堅硬的黏質土,要犁田或排水都很困難,居民費盡心力種植小麥、大麥與馬鈴薯。作家笛福曾於一七二○年代報道這一區的土壤「天生貧瘠」,「對健康非常不利,特別是對綿羊來說,更是如此。那些地帶的綿羊數目不多,而且非常容易得會讓羊只大量死亡的肝蛭病」。[2]那裡的土「什麼都長不出來,只有燈芯草或牛不能食用的某種粗糙酸質牧草」。[3]

貝勒米大概和許多男孩一樣,一有機會就離開農田,逃離了當時正席捲英格蘭鄉村、越演越烈的社會與經濟災難。資本主義正逐漸替換掉舊有的中世紀體系,轉換期的痛苦則由鄉間農民承受。從一五○○年代開始,英格蘭的地主開始驅逐自家土地上的農民,用現金買下他們的中古世紀租賃權(tenancy rights),或是直接拒絕續約。在整個英格蘭,封建地主奪取了原本由地方村民共享的田野與牧場,他們以牆壁、圍籬、樹籬圈住村民的土地,然後納入大型私人農場與羊場。「圈地運動」(enclosure movement)讓封建地主變成擁有大量土地的貴族,數百萬原來可自給自足的農夫,則變成沒有土地的貧民。[4]

英格蘭的鄉村生活因而變得越來越岌岌可危。失去土地的佃農再也無法飼養家畜,也就是說,他們再也無法生產自己的牛奶、奶酪、羊毛或肉類。由於必須付現金租金給地主,才能繼續使用土地,以及住在自己的房屋裡,大部分人被迫出租自己與孩子成為勞工。對一般佃農家庭來說,這意味著大量損失實質收入。光是一頭牛一年產出的乳製品,就值一個成年男子一年的勞動工資。[5]一名遊客觀察後寫道:「貧窮的佃農吃不起他們母雞下的蛋,也吃不起長在他們樹上的蘋果與梨子……必須全部拿去賣錢。」哲學家弗朗西斯·培根爵士(Sir Francis Bacon)描寫佃農(tenant farmer),比「有房子住的乞丐」好不了多少。[6]到貝勒米出生那年,全國約有一半人口,即三百萬名英格蘭人,是以勉可餬口的維生水平,或甚至低於這樣的標準過活著,他們大多數住在鄉村。[7]營養不良與疾病,在這一半生活在水深火熱之中的英格蘭人身上留下印記:與中層及上層階級相比,鄉村人士的身高平均低六英吋(十五點二四厘米),[8]壽命則不到他們的一半。[9]

大量鄉村人口拋棄祖先的土地,跑到英格蘭城鎮討生活。年輕的山謬·貝勒米可能也是其中一員。雖然我們不知道他跑過哪些地方,我們確實知道的是,他最終抵達英格蘭的某一個港口。或許是埃弗裡的事跡鼓舞了他,相關故事已經從埃弗裡的家鄉牛頓費勒斯(Newton Ferrers)傳到德文,而這個地方離席堤蘭只有三十英里。在他穿越荒野前往普利茅斯、再翻山越嶺走向布里斯托爾,或是他踏上前往倫敦的漫漫長路、一路朝大海前進的同時,那些充滿俠客冒險與富可敵國的美夢,或許曾在這個年輕人的腦海裡迴盪。

窮鬼、竊賊、絞刑台

日後有一天將挑戰國王陛下一整支海上艦隊的查爾斯·范恩,我們對他的生平知道得更少。一七二五年版的《海盜通史》裡有一幅他的肖像,畫家大概是就自己聽說或讀到的東西而刻出了那幅木版畫,並不是親眼見過范恩。畫裡的范恩戴著及肩假髮,身穿軍人式長外套,手裡拿著劍,果斷地指著畫裡看不見的某個東西。他身材中等,鷹鉤鼻,臉上是只留了幾天而已的稀疏山羊鬍。歷史沒有記載他的出生地與童年,我們只能猜測他的出身。人們認為他是英格蘭人,儘管他的名字暗示他可能有法國祖先。變成海盜之前,他曾在牙買加羅亞爾港(Port Royal)住過一段時間,但不是當地人。[10]他可能和貝勒米差不多年紀,兩個人可能在差不多的時間到達海上。最可能的猜測是,范恩是倫敦人。歷史學家馬庫斯·瑞迪克(Marcus Rediker)推測,在他的年代有近三分之一的海盜是倫敦人,貝勒米可能也是從倫敦出發的。[11]范恩成為海盜後,也曾一度宣稱自己來自倫敦。

一七○○年時,倫敦掌控英格蘭的程度是史上最高的。倫敦當時有五十五萬居民,超過全國人口的十分之一,而且是英格蘭第二大城諾裡奇(Norwich)的十五倍。在英格蘭這個成長中的帝國裡,該城市是它的貿易、商業、社交與政治中心,也是遠遠超過其他港口的最大港。[12]

這座城已經躍過原本的古城牆,延伸到威斯敏斯特村(village of Westminster)一帶,也就是泰晤士河北方三英里、安妮女王(Queen Anne)居所與國會所在地,以及往下游直到皇家海軍位於羅瑟希德(Rotherhithe)的造船廠。一六六六年倫敦大火之後,市中心被大規模重建,建築師克裡斯托弗·雷恩爵士(Sir Christopher Wren)的多處教堂尖頂,以及他最龐大的、半完工的聖保羅大教堂(St.Paul』s Cathedral)的圓頂,點綴著天際線。整齊的磚造建築,立在整齊劃一的石子街道上,取代了中古時期的彎曲小巷,以及不規則的木造房屋。街道上的商業興盛,商人馬車與沿街小販手推車的輪子聲,紳士車輛的馬蹄聲和送到市中心肉市屠宰的牛群羊群,各種聲響就在這些鵝卵石子路上迴盪。商店與攤販不但成排出現在街道廣場上,還跑到交通要道上,甚至堵住了倫敦橋(London Bridge)的交通,而它當時是泰晤士河唯一的橋樑。一位作家感歎,倫敦眾多精緻的教堂,「和商店、住家擠在一起,可能會讓人覺得,這一區將因為貿易成長被掐住喉嚨,以致無法呼吸」。[13]

泰晤士河這條倫敦城的主動脈,甚至比街上還擁擠。倫敦橋狹窄的拱橋之下,潮水如瀑布般湧入。橋的上游有數百名船夫划船載送乘客和貨物,他們或上或下,或是橫渡泰晤士河,河裡流著五十萬個尿桶裝過的東西,以及成千上萬被屠宰牲畜流出的鮮血及其內臟,還有貓、狗、馬、老鼠的屍體,以及其他任何一切人們想丟掉的東西。[14]倫敦橋下游,數百艘或有時數千艘預備出航的船隻等著載貨卸貨,它們時常三四艘並排,浮動的船桅森林延伸近一英里。[15]沿海的貿易單桅帆船從紐卡斯爾(Newcastle)載來煤炭,雙桅或三桅船吐出波羅的海(Baltic)的木材、弗吉尼亞的煙草、牙買加與巴巴多斯(Barbados)的糖,以及新英格蘭與紐芬蘭(Newfoundland)的醃鱈魚。更下游的地方,在大都市外緣的德特福德(Deptford)與羅瑟希德海軍船廠,皇家海軍的戰艦正在待命,或等著整修或加強武裝。

范恩與貝勒米要是真的到過倫敦,他們可能會跑到擠在海軍船廠與倫敦橋之間的河邊沃平(Wapping)一帶。沃平是一片擠滿破爛房屋與糟糕客棧的擁擠地區,幾座碼頭、木材廠與倉庫零星散佈其中。這一地區擠在沼澤與河流之間,大家長久以來都稱它為「泥漿上的沃平」(Wapping on the Ooze),[16]哪裡都住不起的人才會住到這裡來。

沃平及倫敦其他較貧窮的地區,生活骯髒又危險。寒冷、光線暗淡、搖晃的屋子裡,人們常常是十五到二十個人同住一間房。垃圾沒有統一集中處,尿桶裡的東西直接往窗外倒,潑到底下街道所有的人和東西上。馬糞與其他牲畜的糞便堆在大街上,動物屍體也一樣。倫敦時常降下的雨帶走了一些糞便,但也讓教堂墓地的惡臭更令人難以忍受。窮人被埋在集體墓地裡,一直要到墓穴全滿後,才會用土蓋起來。寒冷的天氣也會帶來空氣污染,因為稀有的家庭暖氣是用質量低劣的煤炭燃燒而成。[17]

疾病肆虐,每年有八千人移居倫敦,但湧入的人潮幾乎趕不上死亡率。食物中毒與痢疾平均一年帶走一千人的性命,另外還有超過八千條生命被熱病與痙攣帶走。麻疹與天花殺死一千多人,其中大多數是孩童,他們中的大部分人也早已被佝僂病與腸道寄生蟲折磨得奄奄一息。[18]有四分之一到四分之三的嬰兒在人生第一年就會死去,也只有不到一半的孩童能活到十六歲。[19]

街上滿是無父無母的孩子。他們成為孤兒的原因有些是意外,有些是疾病,有些則是單純被餵不飽他們的雙親遺棄在教堂台階上。不堪負荷的教區人員,以四便士(零點一六英鎊)一天的價格,把嬰兒出租給乞丐當道具,並以一人二十或三十先令(一英鎊至一點五英鎊)的價格,讓數百個五到八歲的孩子賣身七年。[20]掃煙囪的人買下這些幼小的孩子,命令他們爬下煙道替老闆做清潔工作,有時下頭的火還在燒。他們沒有戴面罩,也沒有穿保護的衣物,就這麼去清理煤灰。這些「攀爬男孩」(climbing boy)很快就會染上肺病與眼睛失明,或是輕易地死去。[21]一位目擊者指出,教堂人員把賣不出去的孩子扔回街上,「讓他們白天乞討,晚上睡在門邊及街邊的小洞與角落裡」。一大群飢餓、衣衫襤褸的頑童在街上集體遊蕩,他們被稱為「黑警衛」(Blackguard,地痞流氓的意思),因為他們願意為了一點兒零錢,而去擦騎兵的靴子。[22]同一名倫敦證人總結道:「他們從行乞變成偷竊,再從偷竊到上絞刑台。」

沃平並不是人人都身無分文。那裡有酒館經營者、碼頭工人、商人、制帆工人、妓院老闆、民宿主人,甚至還有財富中等的官員與船長。幾位傑出的工匠也住在這一區,包括一位為女王製作馬車的「萊西先生」(Mr.Lash),以及釀酒商雅托維(Altoway),他的酒桶裡隨時存放著價值一千五百英鎊、等著被送到口渴城市的各式啤酒和麥芽酒。[23]倫敦的給水極度不衛生,因此所有人都喝啤酒,包括孩童在內。附近是羅伯茨船廠(Roberts』s boatyard),在這裡勞作可以觀賞到最具吸引力的景點:處決碼頭。海軍法院(Admiralty Court)會把被判死刑的海員與被抓到的海盜送到這裡,讓他們去見自己的上帝。

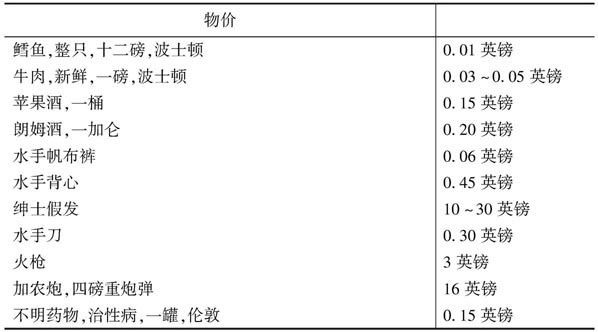

十八世紀初的物價與工資

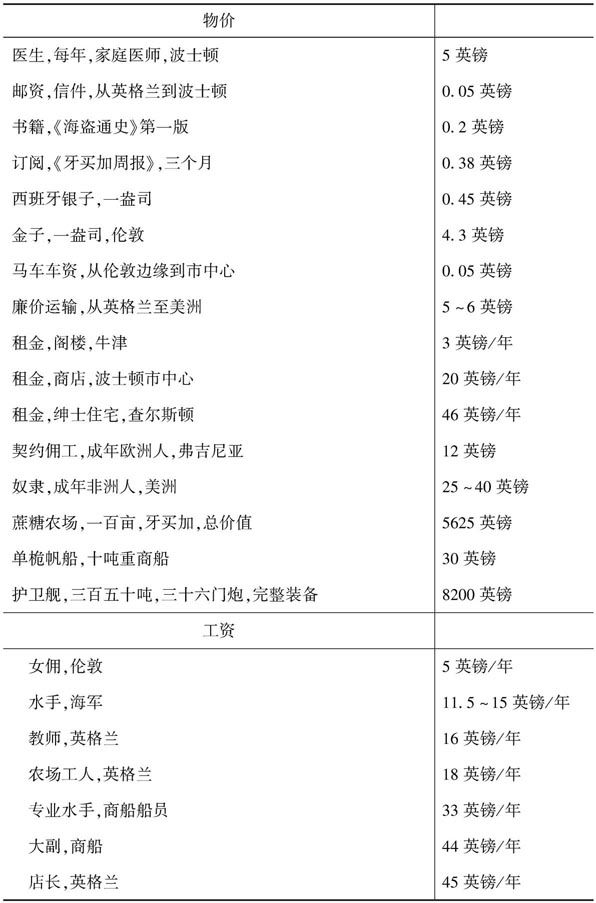

十八世紀初的物價與工資-續表1

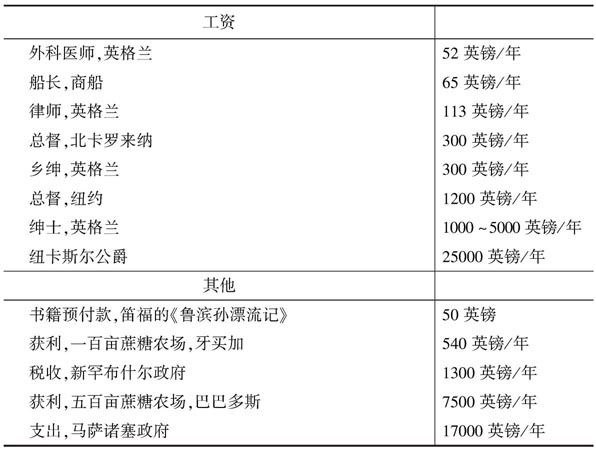

十八世紀初的物價與工資-續表2

如果范恩生長在沃平,他會看過無數吊死海盜的景象,包括一六九六年秋天,埃弗裡五名船員的行刑,以及一七○一年五月威廉·基德與其他四名海盜被處死。當時范恩大概還是個孩子,但那個年頭沒有人會錯過處決,那是最熱門的娛樂。

熱鬧會幾天或幾周之前就在馬歇爾希監獄(Marshalsea)或新門監獄(Newgate Prison)登場。遊客會用小錢賄賂警衛,以求可以睜大眼睛看著死刑犯。行刑那天,數千人會擠在大街上,一路排到沃平,等著看囚犯搖搖晃晃走出來,被綁進囚車,由看守與海事法庭執法官(Admiralty marshal)一路護送。想目睹囚犯的民眾簡直是人山人海,通常三英里路(約四點八公里)就得走上兩小時。行刑隊伍抵達處決碼頭時,歡欣鼓舞的群眾擠在河岸與碼頭邊,堵住沃平階梯(Wapping Stairs)及退潮時露出的爛泥。絞刑台立在泥巴上,後頭是為了那即將發生的事件而不停移動以尋找最佳觀景位置的數百艘客船。[24]

范恩會看著埃弗裡的船員說出遺言。目擊者表示,每一名海盜都會表示懺悔,不過約翰·斯帕克斯(John Sparcks)表示,他只後悔他們在莫臥兒帝國皇帝船上幹下的「可怕暴行」。他說:「偷走(『查理二世』號)不過是件小事。」[25]說完遺言後,他們一個接一個被帶上絞刑台,在亂踢亂喊中被吊死。最後一個人不再抽搐之後,治安官的副手會把屍體拖進爛泥地,綁在木樁上,讓他們緩緩被將湧上來的浪潮吞沒。隔天一早,退潮會露出他們腫脹的屍體數小時,直到下一波漲潮再度蓋住他們。依據慣例,海事當局要等他們被浪潮沖洗三次後,才會移走屍體。治安官副手會將大部分海盜埋在淺墓穴或是交給外科醫師解剖,不過,知名海盜則會用焦油(tar)裹起來,放進鐵籠,吊在河邊顯眼處,好讓泰晤士河上上下下的水手與船夫看到這些令人毛骨悚然的景象,讓想成為海盜的人心生畏懼。但時間會證明,這樣殺雞儆猴是多麼無效的手段。

征水手,連拐帶騙

像貝勒米與范恩這樣的年輕人,會有許多人試圖引誘他們登船。職業水手供不應求,商船與皇家海軍的戰艦一直人手不足。有人估計,就算全英格蘭的水手都身體健康,同時在工作,也只會占商船與海軍戰艦所需人力的三分之二左右。[26]商船與海軍都歡迎志願者。自願簽約的人,海軍會提供兩個月薪水的獎賞,但接受這筆錢的人不多。[27]俗話說得好,「為了玩樂而出海的人,會把游地獄當成消遣」。[28]只有天真無知或是像貝勒米那樣的鄉村男孩,也就是那種幻想著去冒險的人會自願上船,不過這種人還真不多。

商人不得不採取激進的手段填補船員空缺,有些人會聘用「拐帶者」(spirits)。套用水手愛德華·巴洛(Edward Barlow)的解釋,這種人會到客棧旅館,「引誘他們覺得是鄉下人或外地人,……還是任何他們覺得格格不入、找不到工作,因而在街上閒逛的人」。[29]拐帶者會承諾這些遊蕩者,如果在虛線處簽名,就給他們高薪,還可以預支薪水。那些簽下去的人後來會發現自己站在開往外海的船上,成為低薪的水手學徒,拐帶者會拿走他們幾個月的工資作為佣金。有些船長會聘請「誘騙者」(crimps),這些人會尋找喝醉或負債的水手,試圖說服他們簽名,交換條件是幫他們買酒或付掉他們的債務。如果這種手法不成,特別沒道德原則的誘騙者就會直接給喝醉的水手銬上手銬,綁架他們,鎖他們一個晚上,然後賣給商船船長。不論是哪一種情形,新水手在法律上都有義務為新船服務,直到完成為時數月或有時長達數年的旅程。[30]

跟商船相比,皇家海軍是出了名的薪水更少、紀律更嚴格,而且採取更為全面與暴力的手段:強迫入伍。強征隊(press gang)由海軍軍官帶領在街上搜索,並在棍棒的協助下,圍捕任何他們看到的水手。水手很好認,因為他們說話的方式、穿著和走路的樣子都很特別。曾經經營過旅館的作家愛德華·沃德(Edward Ward),這個時期在倫敦碰過一群水手,他形容這群人是「一窩穿著人類衣服的矮胖犀牛」。他們穿著水手外套調戲婦女,用棍棒用力敲打每一根路過的綁馬柱子,讓面前每一隻流浪狗「夾著尾巴逃離惡魔迫近帶來的危險」。[31]

就算是再強悍的水手,只要強征隊一出現,他們還是會帶著恐懼逃跑。水手會在酒館上方房間一躲好幾天。曾有一名水手從倫敦逃到多佛(Dover),結果發現那裡也有強征隊。他事後這麼形容那段「囚犯生活」:「我看到強征隊還是怕到不行,走到街上就會有危險,也不能安心睡覺。」[32]有人假裝娶了酒館或咖啡館老闆,如此一來,就能宣稱自己擁有房屋(homeowner),這種人是不用服海軍役的。有人則給自己弄到警員(constable)或街坊官員(neighborhood official)的身份來躲避兵役,或是乾脆簽約加入商船。[33]總之,有大批水手一起逃離英格蘭。[34]

強征隊鍥而不捨,特別是他們的隊長每抓到一個人,就可領到二十先令(一英鎊)。[35]他們會在半夜闖進民宅和民宿搜捕水手,並定期突襲正駛進倫敦及其他港口的商船。[36]已經在海上待了好幾個月或好幾年的人,在雙腳能踏上陸地、看到家人一眼,或甚至拿到工資之前,就會被拖下商船,抓進軍艦裡。有些商船的人被抓光了,連駛進港口都有問題。[37]有時候,水手從特別漫長的旅程歸來時會叛變,以免被抓去當兵;一旦控制局面後,他們會駕著小船,拋棄大船,或是在強征隊試圖登船時拿起武器抵抗。[38]如果是載著煤炭到倫敦與其他城市的沿岸小型運煤船,強征隊的雙桅小帆船一靠到旁邊,最健壯的水手會立刻躲起來。強征隊隊長大為不滿,往往會抓住船上的男孩,鞭打他們,直到他們說出眾人的藏身之地。[39]水手嚴重缺乏的時候,強征隊會闖進陶工、織工、裁縫,以及其他貧窮商人的家裡,抓走他們及學徒。依據劇作家與說明小冊撰寫人約翰·丹尼斯(John Dennis)在一七○五年寫的內容,這些人「像狗或犯下最壞的罪行一樣,被趕出自己的家」,通常連衣服都沒來得及穿。許多人因衣不蔽體而死,「活下來的人」因為缺乏相關技能,「也沒什麼用」。[40]乞丐、無業遊民、街童被強征隊無情抓去。許多不習慣海上生活的人,就再也沒有機會見到英格蘭了。[41]

數千名男孩與男子因為這些各式各樣的手段,每年離開英格蘭去到海上。在這群天真、運氣不好、鋌而走險的人裡面,有兩個即將讓大英帝國的貿易戛然而止的男孩。

傳奇的黑鬍子

一七○○年,日後會成為黑鬍子的愛德華·蒂奇,當時已是經驗豐富的水手。他生於一六八○年前後,可能是布里斯托爾或附近一帶的人。[42]布里斯托爾是英格蘭第二大港,也是大西洋越洋貿易的中心。蒂奇顯然生於還算富裕的家族,甚至可能是有聲望的家族:他受過教育,因此與大多數的水手不同,他是能讀能寫的。在布里斯托爾一六九六年的稅務記錄裡,沒有「蒂奇」這個名字,也沒有發音類似的「Taches」「Teaches」或「Thatches」的名字。[43]那一年,是布里斯托爾這個時期唯一留下完整記錄的一年。歷史學者因而推測愛德華·蒂奇是假名。他可能花了很大的力氣隱藏自己的身份,以免讓親族蒙羞。即便如此,他可能與格洛斯特(Gloucester)附近的蒂奇家族有親戚關係。[44]這個家族的托馬斯·蒂奇(Thomas Thatch)一支,在一七一二年搬到布里斯托爾,租下離該市碼頭只有一個街區的房子。

黑鬍子蒂奇又高又瘦,還有你可能已經猜到,他長著濃密的鬍子。這些外貌特徵是見過他的人描述的。他死後,雕刻師科爾(B.Cole)替《海盜通史》數個版本準備的三張肖像,也反映出這些特點。三張肖像中,蒂奇都擺著自信滿滿的姿勢,一手放在臀部上,另一手舉著水手刀,他的部下則在身後的港口攻佔一艘大型商船。在另一幅托馬斯·尼科爾斯(Thomas Nicholls)與詹姆士·巴塞爾(James Basire)的十八世紀雕版畫中,蒂奇的眼睛瞪得大大的,糾結的鬍子兩端冒著煙。[45]

蒂奇聰明能幹,極具魅力,這些特質讓他在服務過的商船或海軍軍艦裡,得以快速地晉陞。在這段時間,他學會了操作大型武裝帆船的技能:操帆、射擊、搏鬥術,以及最重要的航海術。蒂奇和埃弗裡一樣經驗豐富,能操控當時最強大與最複雜的船隻。

在蒂奇的青春歲月,布里斯托爾依舊是從英格蘭到美洲的主要門戶。[46]十六與十七世紀時,當地商人率先探索了紐芬蘭與緬因灣(Gulf of Maine)漁場。在十八世紀一開始,美洲貿易幾乎充斥在布里斯托爾生活的每一個方面。這座兩萬人的小城市,四周依舊圍著中古世紀的城牆,但鬧市區現在圍繞著石造碼頭,碼頭上綁著大量遠洋船隻。在商店與倉庫裡,美洲貨物滿到塞不下。城內工匠因為提供商人織布、煙熏食物與製造品而富裕起來。這些產品大多直接運回美洲,但有些則被放上船送往非洲,當地酋長很樂意用奴隸來交換。接著,船艦把奴隸送往巴巴多斯與牙買加,船長用他們交換糖,然後糖會被帶回布里斯托爾,完成三角貿易。美洲的痕跡到處都是:從波士頓與紐約來這裡的商人、衣著華麗的巴巴多斯與牙買加蔗糖農場主,以及弗吉尼亞與卡羅來納的鄉紳。在哥特式的聖瑪麗紅崖水手教堂(St.Mary Redcliffe),有一整間美洲式禮拜堂,裡頭裝飾著約翰·卡博特(John Cabot)捐贈的鯨魚肋骨。這位探險家曾在一四九七年「發現」北美。美洲似乎是發財致富的地方,而蒂奇發現當水手是辦不到這件事的。

比地獄還慘的水手生活

在英格蘭的階層制度中,水手甚至比農場勞工的地位還低。歷史學家戴維·奧格(David Ogg)形容他們的處境「和罪犯幾乎沒什麼不同」。[47]在十八世紀散文家塞繆爾·約翰遜(Samuel Johnson)筆下,他們的命運與囚犯十分相似,只是還多了溺死的可能性。[48]

水手的工作充滿高度風險,他們搬動沉重貨物時,會得「爆炸的腹部」(疝氣)。貨物放在有時會滾出來的大小桶裡,害得他們斷指或是壓斷四肢。[49]船隻行駛時,必須定期調整各式各樣的船帆,調整方式是在甲板上用繩子拉,或是爬上高聳的船桅。一七○三年前後,水手巴洛有著這樣的回憶:「我們常睡不到半小時就被叫醒,半夢半醒之間,被迫跑到主桅平台(maintop)或前桅平台(foretop)拉住我們的上桅帆(topsail),一隻腳穿著鞋,另一隻腳則沒有。」「風雨交加時,船隻晃蕩起伏,就好像巨大的磨石在山坡滾上滾下,我們(必須)……用力拖拉,抓緊船帆,什麼都看不到,只有上方的天空和下方的海,大海波濤洶湧,似乎每一股波浪都能讓我們葬身海底。」[50]有的人落海喪命,有的人被洶湧的海浪沖下甲板,有的人則被倒下的索具壓垮。[51]

水手穿著羊毛衣抗寒,戴著皮帽與沾過焦油的外套抵擋浪花和風雨。即使如此,他們常常得在冬季氣候下連續好幾天穿著濕透的衣服,並因此染上疾病,甚至死亡。[52]在熱帶時,他們上身赤裸,被嚴重曬傷。一六八七年到牙買加的漢斯·斯隆醫師(Dr.Hans Sloane)報告稱「援助」號(HMS Assistance)整船的人全身紅透,「身上長出小疹子、膿瘡與水泡」。[53]

甲板下也不是太舒服。商船海員們擠在船頭的共享艙房,那裡是船隻晃動最厲害的地方。眾人在黑暗與通風不良的空間裡,睡在一排排擠在一起的吊床上,空氣裡瀰漫著難聞的艙底污水氣味,以及沒洗澡的身體氣味。船上到處都是虱子、老鼠、蟑螂,散佈著斑疹傷寒、傷寒與瘟疫等各種疾病。[54]一七五○年橫越大西洋的戈特利布·米特爾貝格(Gottlieb Mittelberger)描述船艙是一個充滿「惡臭、怨氣、恐懼、嘔吐、多種海上疾病、熱病、痢疾、頭痛、熱氣、肺癆、皮膚腫塊、壞血病、癌症、口腔潰爛的地方,這些全都源自過度醃製的不新鮮食物與肉類,以及惡臭腐敗的飲水,許多人都痛苦地死去」。[55]

水手吃的食物,擺明了就是會讓人生病。醃過的牛肉與豬肉是水手的主食,從桶子裡拿出來時,最好的狀態是又乾又硬,最糟的時候是已經腐敗、長滿蛆了。水手在吃「發霉發臭」的船上餅乾時會閉上眼睛,以免看到萬頭攢動的蛆與象鼻蟲。在海上待了幾周後,淡水會變綠,並發出難聞的氣味,引發致命的痢疾與血痢。水手不喝水,改喝大量的酒,皇家海軍一天配給每個人半品脫的朗姆酒與半加侖啤酒,也就是說,大多數的時候,船員都處於醉醺醺的狀態。[56]

這類食物糟歸糟,但總比沒有好,這是許多船員痛苦的發現。特別是試圖增加獲利的貪婪商船船主會經常儲備不足量的食物,而當航程因暴風雨或逆風而延長時,船員不得不忍受飢餓或被餓死。[57]載著貧窮移民或非洲奴隸到美洲的船隻,特別容易落入這樣的情況。在客船上,人們大批餓死。「凱瑟琳」號(Katharine)在一七二九年時,從倫敦德裡(Londonderry)預備前往波士頓,船上載著一百二十三名船員與乘客,但六個月後,在愛爾蘭西部跌跌撞撞地靠岸時,只剩下十四人活著。同年稍晚的時候,「羅索普」號(Lothrop)在費城出現,只有九十人還活著;另外三十名兒童與包括船員在內的七十名成人在途中餓死,船員中只有三人倖存。[58]奴隸船上食物短缺時,船長會把「人類貨物」丟下船。

船長擁有至高無上的權威,許多人的殘暴駭人聽聞。海事法庭的審判記錄寫滿了水手如何因為小錯,像是弄丟船槳、忘記做一件雜事或掌舵時船身不穩,就被鞭子或棍棒毆打。為數不少的人在被打時,失去了牙齒、眼睛、手臂、手指,還有人失去了性命。水手理查德·貝克(Richard Baker)在從聖克裡斯托弗(St.Christopher)到倫敦的航程中,因痢疾臥病在床,他的船長強迫他掌舵四小時,然後綁在後桅上鞭打。貝克在四天後死亡。被控在商船「山脊」號(Ridge)上偷竊一隻活禽的安東尼·康默福德(Anthony Comerford),則是被綁在索具上,活活鞭打至死。[59]

此外,還有真正是施虐狂的船長。約翰·吉昂船長(Captain John Jeane)在一趟自查爾斯頓到布里斯托爾的航程中,看他的打雜男孩不順眼,以「非常殘酷的手法」鞭打他「數次」,然後往傷口倒醃製食物的鹽水,好讓痛苦加倍。吉昂把那個孩子綁在船桅上,讓他的手腳伸開,鞭打九天九夜,然後拖到跳板上,在他身上踩來踩去,並命令其他船員照做。其他船員拒絕,所以他反覆踢那個男孩,「重重踏在他的胸上,打到他的糞便不自覺地噴出來」。吉昂最後挖起糞便,「數次強迫他吞下喉嚨」。這個孩子雖然每日被鞭打,但還是拖了十八天才死去。他斷氣之前要求喝水,吉昂衝到自己的船艙,回來時拿著一杯自己的尿液,逼迫男孩喝下去。水手準備把屍體丟進海裡時,發現「屍體和彩虹一樣五顏六色」,「多處血肉像果凍一樣」,「頭部腫脹到兩個大塊頭男人的頭部加起來那麼大」。吉昂最終因為自己的行為而被處決。[60]其他船長也會殺掉自己看不順眼的人,卻能全身而退,因為這些船長的手法是不給食物,或是鞭打到對方幾乎站不起來後,強迫他們爬上主桅。有些船長則是把不想要的人交給海軍,這在當時可能等同於死刑。

從法律上來說,商船船長只應對船員施行「適度」訓誡,不能像皇家海軍的船長那樣奉命暴力嚴懲。小軍官會用籐條重打動作不夠快的船員的肩膀,被抓到偷小東西的船員則要受「夾笞刑」(run the gauntlet),被迫走在兩排船員中間,接受眾人鞭打他赤裸的背部。重大偷竊則會帶來鞭笞,用九尾鞭(cat-o-nine-tails)行刑,「在甲板間小便的人」也一樣。犯下重罪的刑罰是可能會致死的七十二下到三百下鞭打,或是直接絞死。[61]

怎麼還有水手能活下來,這真是個謎。從事非洲黑奴貿易的船隻,船員死亡率與奴隸差不多。[62]一趟航程下來,有四成船員死掉都算是很平常的,大部分的人死於他們沒有抵抗力的熱帶疾病。被迫加入皇家海軍的人,大約有一半死於海上。商船與海軍的船長都必須多帶人上船,在人力不可避免地流失時可以迅速補上。[63]

即使是撐完服務期的水手,也很少能夠拿到應得的工資。商船船長利用各式各樣的手段,欺侮自己的船員。水手常因為貨物毀損被扣錢,即使毀損原因是暴風雨或是商人包裝不良。巴洛是當時少數幾個能留下自己經歷的普通水手,根據他的說法,他的船長一般會從每個人的薪水裡扣三英鎊,等同於普通水手兩個月的薪水。有的船長則是用殖民地的貨幣付款,那只值英鎊的百分之二十五到百分之五十。船隻失事,或是在海上被送到海軍那裡的人,幾乎不能拿到任何工資,這對他們留在身後的家人來說,簡直是場災難。

海軍有個半官方的政策,可以用以下這句格言來總結:「扣住錢,扣住人。」(Keep the pay,keep the man.)一旦靠岸之後,海員在船隻再度起航之前,很少能拿到錢,在那之前離開的人,等同於自動放棄所有沒拿到的工資。工資通常以「票券」形式發放,那是政府發放的借條,可以在未來某個沒有具體說明的時間領錢。需要現金的水手,則不得不把自己的票券以只值面額一點點的價格,賣給放高利貸的人。還有的人連續服務好幾年,最後卻一毛錢都沒拿到。[64]

難怪,像貝勒米、范恩、蒂奇這些年輕水手會認為埃弗裡是英雄。

船長之子羅傑斯

未來會對抗海盜的伍茲·羅傑斯,知道商船運輸能有利可圖的前提是你「擁有」那些船。羅傑斯和貝勒米、范恩、蒂奇一樣,年紀輕輕就到海上了,不過起點不同:他的父親是成功的商船船長,擁有無數船隻的股份,而他是繼承人。

羅傑斯是普爾(Poole)當地的重要家族。[65]普爾是英吉利海峽中一個中型海港城市,離多實郡(County Dorset)的布里斯托爾有六十英里路。伍茲有好幾位祖先都是市長。伍茲的父親伍茲·羅傑斯船長(Captain Woods Rogers)在紐芬蘭的漁業貿易中發跡,身為商船船長的他去過西班牙、紅海與非洲海岸,會用河馬攻擊他船上小舟的故事來款待聽眾。生於一六七九年的伍茲,是羅傑斯船長三個孩子中的老大,比瑪麗·羅傑斯(Mary Rogers)大一歲,比約翰(John)大九歲。[66]

伍茲在普爾度過童年。[67]該地位於一個受到良好保護的大型海灣前端,鎮上以兩樣東西出名:牡蠣和魚貨。[68]普爾的牡蠣據說是這一帶最好、最大的,還出產全英格蘭最好的珍珠。鎮民每年會醃漬大量牡蠣,成桶運到倫敦、西班牙、意大利與西印度群島。至於魚貨,那些被剖開曬乾的醃鱈魚則是從遠方捕獲而來。伍茲的父親與其他商人每年在從北大西洋到紐芬蘭一帶指揮小型漁船隊,這些船隊一次可能出航九個月以上,然後從深海裡拉出上鉤的鱈魚,在紐芬蘭寒冷、荒涼的海岸上曬乾。父親不在家時,年幼的伍茲可能在上地方學校,從他之後的寫作來看,他應該接受過大量教育。星期日時,他和弟弟妹妹在聖詹姆士教堂(St.James Church)聽清教徒牧師塞繆爾·哈代(Samuel Hardy)講道。[69]伍茲更大一些時,可能會參與父親的短程旅行,到英吉利海峽幫父親在倫敦碼頭上卸下醃鱈魚,並把鹽跟下一趟旅程需要的補給品裝上船。

一六九○到一六九六年間的某個時候,伍茲的父親把全家搬到布里斯托爾,這可能是為了拓展和紐芬蘭的貿易。他在布里斯托爾有朋友,而且認識應該是親戚的弗朗西斯·羅傑斯(Francis Rogers),這個人日後會投資他們的多次冒險。人頭稅(poll-tax)稅吏在一六九六年六月收稅時,羅傑斯一家住在布里斯托爾市中心河流對岸的紅崖(Redcliffe)水手區。[70]

布里斯托爾並不是建港口的合適地方。[71]這座城位於狹窄的蜿蜒河川埃文河(River Avon)離海七英里處,被強大的潮汐包圍著,而以當時的駕駛技術來說,人們是不可能對抗海浪的。春天海浪起伏落差可達四十五英尺(約十三點七米),退潮時,蜿蜒港口會變成一片片泥地。一百五十噸以下的船隻,必須等到海浪灌進航行方向,但即使是在那種時候,要抵達河流中間點聖文森岩石(St.Vincent』s Rock)也很困難。大型船隻如果接受挑戰,幾乎一定會擱淺在泥濘的河岸上,必須利用大型划艇(rowboat),把船拖出與拖進布里斯托爾的港口。許多船長乾脆選擇不走這趟路,定錨在埃文河口,然後利用幾艘較容易在河流漲潮、退潮中操作的木筏與小船(tender)載卸貨物。布里斯托爾位於埃文河一個塞滿船隻的河灣。亞歷山大·蒲柏(Alexander Pope)一七三九年造訪這裡時,曾說河邊的船隻一眼望不到頭,「粗大船桅鱗次櫛比,是你想得到的最古怪、最驚人的情景」。[72]

城市本身依舊是中古世紀風格。城牆內的木造都鐸式房屋擁擠地蓋在街上,兩棟鄰近房子裡的人可以從樓上窗戶握手。主要幹道不到二十英尺寬(約六米),也是唯一鋪過的道路,其他道路則佈滿泥濘與垃圾,豬用鼻子找著東西。即使是市中心,也只和農田與原野相隔數百碼。貿易中心是當地的人造錨地佛洛畝河(River Frome),遠洋船隻停在那裡,把貨物吞吐到「碼頭」(The Quay)這個可以清楚看見會計出納所(counting house)的地方。從「碼頭」往南走幾個街區,就是通往濕地的大門。從在那裡吃草的牛群中,一個人可以看到河流對岸,看見紅崖峭壁,也就是羅傑斯一家人定居的地方。[73]

伍茲·羅傑斯在紅崖長大,可能曾與愛德華·蒂奇照過面,甚至可能認識他。兩人幾乎同齡,職業相同,甚至可能住在只隔幾個街區的地方。「海盜獵人」羅傑斯(Rogers the Pirate Hunter)與「海盜黑鬍子」(Blackbeard the Pirate)年少時,可能曾在紅崖那規模猶如大教堂的教區教堂(parish church)的涼爽室內一同祈禱,頭頂是卡博特捐贈的鯨魚骨。

羅傑斯一家因為威廉·丹皮爾(William Dampier)的緣故,非常熟悉埃弗裡的冒險故事。丹皮爾是羅傑斯船長最親密的友人和前加勒比海盜,曾經環遊世界。丹皮爾在一六九○年代中期重拾兩人友誼,並正準備出版兩本書,第一本是描述他環球旅行的《新環遊世界》(A New Voyage Round the World)。這本書在一六九七年春天出版後,讓他成為全國知名人物。一六九九年出版的第二本書《航行記》(Voyages and Descriptions),摘錄了幾封羅傑斯船長的信件,丹皮爾稱他是「我天縱之才的朋友」。老羅傑斯分享他的紅海與非洲海岸知識,[74]丹皮爾說出自己對埃弗裡海盜幫的第一手內線知識,當時英格蘭大眾正開始對埃弗裡的冒險故事著迷。

一六九四年,丹皮爾曾與埃弗裡一群人躲在西班牙拉科魯尼亞港口好幾個月。埃弗裡在「查理二世」號擔任大副時,丹皮爾是同行船隻「鴿子」號的二副。丹皮爾可能曾指引埃弗裡前往馬達加斯加、紅海與印度洋的航向,因為他是拉科魯尼亞唯一擁有這些海域第一手知識的人。丹皮爾和埃弗裡一樣,覺得船隊主人對待他們的方式讓人沮喪,但他拒絕參加叛變。回到英格蘭時,他參與了船員對霍布倫等船主提起的訴訟,後來代表埃弗裡六名被捕船員之一的約瑟夫·道森(Joseph Dawson)做證,而道森是唯一逃過絞刑台的人。幾年後,丹皮爾當上四十門炮護衛艦「雄鹿」號(HMS Roebuck)指揮官,他在巴西停留時,曾碰上埃弗裡的幾個逃跑船員,他沒有逮捕他們,還和他們來往,並讓其中一個人在他船上服役。[75]

小伍茲·羅傑斯是一個成長中的運輸事業的繼承人,很可能會認為埃弗裡是惡棍,而不是英雄,但丹皮爾說的埃弗裡叛變故事及後果,也可能讓他內化了部分重要教訓。在一個大部分船長實行恐怖統治的時代,羅傑斯最終會採取較為懷柔與公正的方式。事實證明,與其讓船員處於恐懼狀態,贏得他們的敬重是更為可靠的控制手段。[76]

一六九七年十一月,羅傑斯開始在商船船長約翰·也門斯(John Yeamans)身旁見習,兩家相隔僅幾扇門。[77]這時才開始為期七年的指導,對當時十八歲的他來說有點晚,特別是他的家族還有航海背景。羅傑斯大概已經和父親去過紐芬蘭,也學過基本的航海技術,以及貿易與領導的藝術。二十世紀最佳的羅傑斯傳記作者布賴恩·利特爾(Bryan Little)猜測,小羅傑斯是因為政治目的才入也門斯的門。這樣的學徒身份讓來自普爾的新人,得以進入布里斯托爾封閉的商人精英圈子,還可以建立成功航海貿易必備的人脈。此外,通過這個方式,羅傑斯也得以成為自由人(freeman),也就是可以投票的公民,儘管到最後羅傑斯家族其實是通過其他方式,才替兒子謀得了這個令人垂涎的特權。

羅傑斯與貴族聯姻

羅傑斯跟著也門斯航海時,父親正從布里斯托爾蒸蒸日上的跨大西洋貿易中積累了小筆財富。羅傑斯船長和許多英格蘭商人一樣,購買幾艘不同船隻的股份以分散風險,很少直接擁有整艘船。如果有船沉了,羅傑斯會和其他商人一同分擔損失,依舊可以從其他船隻上獲利。此外,他還靠著在某幾艘自己投資的船上擔任船長,減少不確定性,並增加收入。羅傑斯船長定期航行到紐芬蘭,[78]一七○○年的春夏兩季,他都待在六十噸重的「伊麗莎白」號(Elizabeth)[79]上,從紐芬蘭三一灣(Trinity Bay)——普爾漁產商人在北美的商業根據地——的鯨魚獵人那裡買油。[80]他可能留下了幾名僕人,負責眾人在那裡蓋的碼頭、庫房與曬魚架,讓他們幫忙打下紐芬蘭的事業基礎。

老羅傑斯可能是在紐芬蘭鞏固了自己最重要的盟友。一六九六或一六九七年時,他遇到野心勃勃的皇家海軍艦長威廉·惠史東(William Whetstone)。同樣來自布里斯托爾的惠史東從前是商船船長,他和伍茲·羅傑斯有著緊密的生意關係。一六九○年代中期,羅傑斯船長及普爾、布里斯托爾其他的漁商,越來越關注法國在紐芬蘭侵略性的漁業據點擴張,以及法國對他們漁場的攻擊。這些商人大聲疾呼要求協助,英國海軍部的反應是命令惠史東駕駛第四級帆式軍艦(fourth-rate man-of-war)「無畏」號(Dreadnought),跟著漁隊到紐芬蘭,並在抵達後保護他們在三一灣的設備。[81]羅傑斯船長與惠史東在長達幾個星期的海上之旅中,有許多時間可以鞏固兩人的友誼。

到了一七○二年,羅傑斯船長富裕到有能力在布里斯托爾最時髦的新地區添購房產。城鎮士紳決定拆除阻隔市中心與河灣泥沼地的城牆。他們在原本是沼澤濕地的地方蓋起皇后區(Queen』s Square),那是布里斯托爾第一個經過事先規劃的行政區,即將成為完全現代化的地區,居民不會面對狹窄骯髒的小巷,而是擁有椴樹(lime tree)與花園的大型街區(英格蘭第二大),外頭連接著寬敞、鋪著石子的大道。所有的建築物都不再是木質構造,而是用紅磚建造,上頭有滑窗與石頭裝飾。簡單來說,這將是一個舒服、整齊的地區,就像一六六六年大火後的倫敦一樣。一七○二年的聖誕節即將來臨時,羅傑斯船長在皇后區三十一號和三十二號(Number 31-32 Queen』s Square),買下一塊可以蓋兩棟房子的空地,工人蓋起一棟優雅的新公館。[82]住在時髦的聖麥可丘(St.Michael』s Hill)的惠史東一家,則買下兩道門外該區的南方海濱散步區二十九號。

惠史東沒有機會監督新家的施工,因為海軍又把他叫回海上。如今身份是司令(commodore)的惠史東,幾乎在一七○一年一整年都忙著把一支戰艦中隊帶到牙買加,但他的船幾度被暴風雨襲擊,一直沒有離開愛爾蘭多遠。一七○二年二月,他再次出發,在橫渡大西洋的途中,遇上英格蘭與法國、西班牙開戰,他幾乎直到兩年後才回到家。[83]

皇室近親通婚所帶來的政治與基因複雜情況,使戰爭已經醞釀好一段時間了。二十多年來,坐在歐洲最強大王位上的人,是流著口水、面容扭曲的西班牙卡洛斯二世(King Charles II of Spain),這個人不僅智力與心理方面都有殘疾,還有陽痿的問題。西班牙官方做了最大努力去幫助自己的國王,但不論他們替卡洛斯二世舉行多少驅魔儀式,他仍幾乎無法走路或說話。他是一個裝在大人身體的孩子,在位的大多數時間裡,不是在自己的穢物中打滾,就是用火槍打動物,以及凝視著自己祖先腐爛的屍體:他命令朝臣挖出屍體給他看。他在一七○○年十一月去世時,西班牙哈布斯堡(Spanish Habsburg)一脈斷絕。外地親戚馬上開始爭奪究竟誰可以繼承他的領土:那片土地除了西班牙之外,還包括意大利、菲律賓,以及西半球的絕大部分。歐洲人民很不幸,這批外地親戚包括法國的路易十四(French King Louis XIV),以及神聖羅馬帝國的利奧波德一世(Leopold I)。各方很快兵戎相見,各種地緣政治與皇室宗譜的因素讓大多數歐洲統治者都被扯進這場戰爭。一七○二年春天,英格蘭參戰,站在荷蘭、奧地利與普魯士那一邊,一同對抗法國與西班牙,而這為大西洋史上最大的海盜潮設好了舞台。[84]

西班牙王位繼承戰爭(The War of the Spanish Succession)讓羅傑斯船長的生活更有風險,他的商船是法國劫掠者輕鬆可以拿下的肥羊。此外,他和其他商人可能也在一七○三年的恐怖暴風雨中失去了船隻。那是英格蘭史上最慘重的暴風雨,一共摧毀十三艘戰艦,以及超過七百艘商船。[85]不過,儘管遭遇各種損失,羅傑斯船長的生意在戰爭頭幾年一定仍有獲利,因為他位於皇后區的新家繼續興建,最後在一七○四年完工,與小伍茲完成學徒見習是同一年。[86]新房子高三層,還有給僕人住的閣樓,從後窗可以眺望埃文河。在這段時期的某個時間點,羅傑斯注意到住在隔壁的女孩:十八歲的莎拉·惠史東(Sarah Whetstone),也就是司令的長女與繼承人。

一七○五年一月,羅傑斯與惠史東兩家人到倫敦見證三場重要的儀式。十八日那天,威廉·惠史東被女王丈夫喬治王子(Prince George),也就是海軍最高司令官(lord high admiral),任命為海軍少將(rear admiral of the blue)。新上台的少將六天後主持了下一個儀式:莎拉與伍茲·羅傑斯的婚禮,地點是倫敦市中心的聖抹大拉馬利亞教堂(St.Mary Magdalene)。[87]不久後,惠史東少將被重新指派為西印度群島總司令(commander in chief),準備再次航向牙買加。新婚夫婦可能在倫敦度過了兩個月,等著為惠史東少將送行,以及見證第三場儀式:安妮女王為惠史東舉行的封爵大典。

二月底,威廉爵士(即惠史東少將)航向牙買加,當地的居民隨時可能遭受敵人攻擊。羅傑斯與惠史東兩家人回到布里斯托爾,他們的商業帝國正在那裡等著他們。羅傑斯船長意氣風發:兒子娶了爵士兼少將的女兒,而且那個人還是他的好朋友。他不知道的是,這輩子將再也見不到威廉爵士了。

一年之後,羅傑斯船長去世。他於一七○五到一七○六年的冬天死在海上,葬身於他度過一生中大多數時間的海洋。[88]他的財富、他的公司、他的家要移交給遺孀和二十五歲的兒子,當時這個兒子已因與貴族聯姻而成為自由人。[89]

年輕的布里斯托爾紳士商人小伍茲·羅傑斯又高又壯,長著一頭深棕色頭髮,還有引人注目的鼻子,以及看起來堅毅的下巴。[90]戰爭結束前,聰明又野心勃勃的伍茲·羅傑斯會成為從倫敦到愛丁堡、從波士頓到巴巴多斯都家喻戶曉的名字,不過在法國與西班牙,人們只因兩個字認識他:海盜。

[1] Kenneth J. Kinkor,「The Whydah Sourcebook,」 unpublished document,Provincetown:Whydah Museum,Provincetown,MA:2003,p. 355;Parish register printouts of Hittisleigh,Devon,England christenings,1673-1837,FHL Film 933371,Item 4,Provo,UT:Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Genealogical Society.Microfilm.

[2] The National Gazeteer of Great Britain and Ireland,London,Virtue,1868.

[3] [Daniel Defoe] A Tour Thro』 the Whole Island of Great Britain,4th ed.,London:S. Birt,et al.,1768,pp. 360-361.

[4] Jane Humphries,「Enclosures,Common Rights,and Women:The Proletarianization of Families in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries,」 The Journal of Economic History,Vol. 50,No. 1,March 1990,pp. 17-42.

[5] Jane Humphries,「Enclosures,Common Rights,and Women:The Proletarianization of Families in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries,」 The Journal of Economic History,Vol. 50,No. 1,March 1990,p. 24.

[6] M. Dorothy George,England in Transition,Baltimore:Penguin,1953,pp. 12,15.

[7] David Ogg,England in the Reigns of James II and William III,Oxford,UK:Oxford University Press,1969,pp. 33-34.

[8] David Ogg,England in the Reigns of James II and William III,Oxford,UK:Oxford University Press,1969,pp. 34-35.

[9] John Komlos,「On English Pygmies and Giants:The Physical Stature of English Youth in the late-18th and early-19th Centuries,」 Discussion Paper 2005-06,Munich:Department of Economics,University of Munich,April 2005.

[10] Vane lived in Port Royal:TJR:The Tryals of Captain John Rackham and other Pirates,Kingston,Jamaica:Robert Baldwin,1720,p. 27.

[11] Marcus Rediker,Villains of All Nations:Atlantic Pirates in the Golden Age,Boston:Beacon Press,2004,p. 51.

[12] David Ogg,England in the Reigns of James II and William III,Oxford,UK:Oxford University Press,1969,132;Maureen Waller,1700:Scenes from London Life,New York:Four Walls,Eight Windows,2000,pp. 1-4.

[13] New State of England,4th ed.,London:R. J.,1702,p. 149.

[14] Maureen Waller,1700:Scenes from London Life,New York:Four Walls,Eight Windows,2000,p. 95.

[15] Maureen Waller,1700:Scenes from London Life,New York:Four Walls,Eight Windows,2000,p. 149.

[16] John Stow as quoted in Sir Walter Besant,The Thames,London:Adam & Charles Black,1903,p. 110.

[17] E.N.Williams,Life in Georgian England,London:B.T. Batsford,Ltd.,1962,pp. 113-114.

[18] Maureen Waller,1700:Scenes from London Life,New York:Four Walls,Eight Windows,2000,pp. 96-102;includes a photograph,「A General Bill of all the Christenings and Burials from the 19 of December 1699 to the 17 of December 1700.」

[19] Maureen Waller,1700:Scenes from London Life,New York:Four Walls,Eight Windows,2000,p. 62.

[20] A Trip Through the Town,London:J. Roberts,1705.

[21] J. P. Andrews,An Appeal to the Humane on behalf of the most deplorable class of society,the Climbing Boys,London:John Stockdale,1788,pp. 8-9,30-31.

[22] Edward Ward,The London Spy,London:The Folio Society,1955,Originally published 1698-1700,pp. 27-28.

[23] An Account of a Dreadful and Amazing Fire,London:Edward Harrison,1703. Pamphlet.

[24] David Cordingly,Under the Black Flag,New York:Harcourt,1997,p. 224;Richard Zacks,The Pirate Hunter,New York:Hyperion,2002,pp. 386-392.

[25] An Account of the Behavior,Dying Speeches and Execution of Mr. John Murphy,for High Treason,and William May,John Sparkes,William Bishop,James Lewis,and Adam Forseith,for Robbery,Piracy,and Felony,London:T. Crownfield,1696.

[26] R. D. Manning,Queen Anne』s Navy,London:Navy Records Society,1961,p. 170.

[27] R. D. Manning,Queen Anne』s Navy,London:Navy Records Society,1961,p. 170.

[28] Rediker (1987),p. 13.

[29] Edward Barlow quoted in Christopher Lloyd,The British Seaman 1200-1860:A Social Survey,Rutherford,NJ:Fairleigh Dickinson University Press,1970,p. 81.

[30] Edward Barlow quoted in Christopher Lloyd,The British Seaman 1200-1860:A Social Survey,Rutherford,NJ:Fairleigh Dickinson University Press,1970,pp. 43,81-82.

[31] Edward Ward,The London Spy,London:The Folio Society,1955,Originally published 1698-1700,pp. 249-250.

[32] Christopher Lloyd,The British Seaman 1200-1860:A Social Survey,Rutherford,NJ:Fairleigh Dickinson University Press,1970,p. 104.

[33] A Copy of the Marquis of Carmarthen』s Method for the Speedy Manning Her Majesty』s Royal Navy and for Encouraging Seamen,Speech given 12 February 1705,London:John Humfreys,1706,pp. 3-4.

[34] Christopher Lloyd,The British Seaman 1200-1860:A Social Survey,Rutherford,NJ:Fairleigh Dickinson University Press,1970,p. 109;A Copy of the Marquis of Carmarthen』s Method for the Speedy Manning Her Majesty』s Royal Navy and for Encouraging Seamen,Speech given 12 February 1705,London:John Humfreys,1706,p. 2.

[35] John Dennis,An Essay on the Navy,London:John Nutt,1702,p. 32.

[36] A Copy of the Marquis of Carmarthen』s Method for the Speedy Manning Her Majesty』s Royal Navy and for Encouraging Seamen,Speech given 12 February 1705,London:John Humfreys,1706,p. 3,John Dennis,An Essay on the Navy,London:John Nutt,1702,p. 32.

[37] Christopher Lloyd,The British Seaman 1200-1860:A Social Survey,Rutherford,NJ:Fairleigh Dickinson University Press,1970,pp. 108-109.

[38] Christopher Lloyd,The British Seaman 1200-1860:A Social Survey,Rutherford,NJ:Fairleigh Dickinson University Press,1970,pp. 142-143.

[39] John Dennis,An Essay on the Navy,London:John Nutt,1702,p. 33.

[40] John Dennis,An Essay on the Navy,London:John Nutt,1702,p. 32.

[41] R.D.Merriman,Queen Anne』s Navy,London:Navy Records Society,1961,p. 172.

[42] GHP:Charles Johnson,A General History of the Pyrates,ed. Manuel Schonhorn,Columbia,SC:University of South Carolina Press,1972,p. 71;Robert E. Lee,Blackbeard the Pirate:A Reappraisal of His Life and Times,Winston-Salem,NC:John F. Blair,1974,pp. 175-176n.

[43] Elizabeth Ralph and Mary E.Williams,The Inhabitants of Bristol in 1696,Bristol,UK:Bristol Records Society,1968.The author also examined partial tax records from the 1690s at the Bristol Records Office.

[44] Lease of Martin Nelme to Thomas Thatch and Charles Dymock,Bristol:27 November 1712,Bristol Records Office,Bristol,UK,Document 00452/12b;Marriage Settlement ofMartin Nelme,Bristol:28 November 1712,Bristol Records Office,Bristol,UK,Document 00452/12a.

[45] CO 152/12:Colonial Office Records:Leeward Islands Correspondence,1718-1719,National Archives,Kew,UK.,No. 67iii:Deposition of Henry Bostock,St. Christopher,Leeward Islands:19 December 1717.

[46] Roger H. Leech,The Topography of Medieval and Early Modern Bristol,Part I,Bristol,UK:Bristol Record Society,1997;Author visit,Bristol,November 2005;Frank Shipsides and Robert Wall,Bristol:Maritime City,Bristol,UK:Redcliffe Press,1981,pp. 47-50.

[47] David Ogg,England in the Reigns of James II and William III,Oxford,UK:Oxford University Press,1969,p. 328.

[48] James Boswell,The Life of Samuel Johnson,London:1791,p. 876.

[49] Rediker (1987),pp. 89,91,93.

[50] Quoted in Christopher Lloyd,The British Seaman 1200-1860:A Social Survey,Rutherford,NJ:Fairleigh Dickinson University Press,1970,p. 106.

[51] Rediker (1987),pp. 92-93.

[52] G. E. Manwaring,The Flower of England』s Garland,London:Philip Allan & Co.,1935,pp. 157-169;Edward Ward,The Wooden World Dissected,3rd ed.,London:M. Cooper,1744,p. 70.

[53] Hans Sloane,A Voyage to the Islands of Madera,Barbados,Nieves,St Christopher』s and Jamaica,Vol. I,London:B. M.,1707,p. 25.

[54] Rediker (1987),pp. 160-161;Stephen R. Brown,Scurvy:How a surgeon,a mariner,and a Gentleman solved the Greatest Medical Mystery of the Age,New York:St Martin』s Press,2003,pp. 14-15.

[55] Gottleib Mittelberger as quoted in John Duffy,「The Passage to the Colonies,」 Mississippi Valley Historical Review,Vol. 38. No. 1 (June 1951),p. 23.

[56] Rediker (1987),pp. 127-128;「mouldy and stinking」 Edward Barlow quoted in Christopher Lloyd,The British Seaman 1200-1860:A Social Survey,Rutherford,NJ:Fairleigh Dickinson University Press,1970,p. 108;Web site on HMS Victory (1797) at www.stvincent.ac.uk/Heritage/1797/Victory/food.html.

[57] Rediker (1987),p. 143.

[58] 「Dispatch from Dublin Post-Boy of 11 March,」 Boston News-Letter,1 May 1729,p. 1;「Boston Dispatch,November 4,」 Boston News-Letter,6 November 1729,p. 2.

[59] Rediker (1987),pp. 215-221.

[60] The Tryal of Captain Jeane of Bristol,London:T.Warner,1726,pp. 5-7.

[61] Instructions,London:[for the Admiralty],1714,p. 27;Dudley Pope,Life in Nelson』s Navy,London:Unwin Irwin,1987.

[62] Rediker (1987),pp. 32-33,47-48,92-93.

[63] Rediker (1987),pp. 144-146.

[64] Christopher Lloyd,The British Seaman 1200-1860:A Social Survey,Rutherford,NJ:Fairleigh Dickinson University Press,1970,pp. 107-108;R.D.Merriman,Queen Anne』s Navy,London:Navy Records Society,1961,pp. 171-173;Rediker (1987),p. 33.

[65] Elizabeth Ralph and Mary E.Williams,The Inhabitants of Bristol in 1696,Bristol,UK:Bristol Records Society,1968.The author also examined partial tax records from the 1690s at the Bristol Records Office,p. 107.

[66] 他的出生記錄沒能留存下來,但他的弟弟妹妹生於一六八○到一六八八年之間。我們知道,一七○五年,他在倫敦結婚時,「年約二十七」。見Bryan Little,Crusoe』s Captain,London:Odham』s Press,1960,第18頁。

[67] Newton Wade,「Capt. Woodes Rogers,」 Notes and Queries,Vol. 149,Number 22,28 November 1925,p. 389;G. E. Manwaring,The Flower of England』s Garland,London:Philip Allan & Co.,1935,pp. 92-93;Bryan Little,Crusoe』s Captain,London:Odham』s Press,1960,pp. 15-17.

[68] A Tour Through the Whole Island of Great Britain,pp. 346-347;on the Newfoundland fish trade see Michael Harris,Lament for an Ocean,Toronto:McClelland & Stewart,1998,pp. 42-43.

[69] Bryan Little,Crusoe』s Captain,London:Odham』s Press,1960,pp. 17-19.

[70] Elizabeth Ralph and Mary E.Williams,The Inhabitants of Bristol in 1696,Bristol,UK:Bristol Records Society,1968.The author also examined partial tax records from the 1690s at the Bristol Records Office,p. 106.

[71] Kenneth Morgan,Bristol and the Atlantic trade in the eighteenth century,Cambridge,UK:Cambridge University Press,pp. 29-30.

[72] Kenneth Morgan,Bristol and the Atlantic trade in the eighteenth century,Cambridge,UK:Cambridge University Press,p. 33.

[73] Andor Gomme,Michael Jenner,and Bryan Little,Bristol:an architectural history,London:Lind Humphries,1979,p. 94;Roger H. Leech,The Topography of Medieval and Early Modern Bristol,Part I,Bristol:Bristol Records Society,1997,pp. xx-xxvii,119-162;Morgan,pp. 7-9.

[74] Captain [Woodes] Rogers to William Dampier,circa 1695,as excerpted in William Dampier,Dampier』s Voyages,Volume II,John Masefiled,ed.,London:E. Grant Richards,1906,pp. 202-203,321-324.

[75] Christopher Lloyd,William Dampier,Hamden,CT:Archon Books,1966,pp. 15-16;Dampier,pp. 202-203,321-324.;David Lyon,The Sailing Navy List,London:Conway,1993,p. 26.

[76] Joel H. Baer,「William Dampier at the Crossroads:New Light on the 『Missing Years,』 1691-1697,」 International Journal of Maritime History,Vol. VIII,No. 2 (1996),pp. 97-117.

[77] Bryan Little,Crusoe』s Captain,London:Odham』s Press,1960,p. 19.

[78] 我們知道他在一七○八年前,因為漁業貿易的關係去過那裡。資料見Woodes Rogers,A Cruising Voyage Around the World,Originally published 1712,New York:Longmans,Green & Co.,1928,p. 99。

[79] W. N. Minchinton,The Trade of Bristol in the Eighteenth Century,Bristol:Bristol Record Society,1957,p. 6.

[80] 「Poole,」「Trinity Harbour,」 and 「Old Perlican」 in Encyclopedia of Newfoundland and Labrador,St. John』s,Nfld.:Memorial University,1997.

[81] J. K. Laughton,「Whetstone,Sir William (d. 1711)」 in Oxford Dictionary of National Biography,Oxford University Press,2004;Bryan Little,Crusoe』s Captain,London:Odham』s Press,1960,pp. 19-20.

[82] Andor Gomme,Michael Jenner,and Bryan Little,Bristol:an architectural history,London:Lind Humphries,1979,pp. 96-98;Bryan Little,Crusoe』s Captain,London:Odham』s Press,1960,pp. 22-23.

[83] J.K Laughton,「Whetstone,Sir Willaim,」 Oxford Dictionary of National Biography,Oxford,UK:Oxford University Press,2004;David Syrett (ed.),Commissioned Sea Officers of the Royal Navy 1660-1815,London:Navy Records Society,1994,p. 983.

[84] Wikipedia,「Charles II of Spain」 and 「War of Spanish Succession,」 online resource,viewed 10 January 2006.

[85] G. J. Marcus,A Naval History of England,Volume I:The Formative Centuries,Boston:Little,Brown & Co.,1961,pp. 221-223.

[86] Bryan Little,Crusoe』s Captain,London:Odham』s Press,1960,p. 22.

[87] Oxford Dictionary;David Syrett (ed.),Commissioned Sea Officers of the Royal Navy 1660-1815,London:Navy Records Society,1994,p. 983;G. E. Manwaring,The Flower of England』s Garland,London:Philip Allan & Co.,1935,p. 93n.

[88] Notes & Queries,Volume 149,Number 22,28 November 1925,p. 388;Newton Wade,「Capt.Woodes Rogers,」 Notes & Queries,10th series,Number VIII,No. 207 (December 14 1907),p. 470.

[89] G. E. Manwaring,The Flower of England』s Garland,London:Philip Allan & Co.,1935,p. 93.

[90] William Hogarth,Woodes Rogers and his Family (1729),oil on canvas painting,National Maritime Museum,London.