台北淡水列車,1988

等待的母子

自從台北有地鐵之後,我就不開車了,充分享受大眾交通工具之便。其中淡水線是我最常搭的,家住新店,學校在關渡,不必轉車就可一線到底。其實,早年從台北到淡水是有火車可搭的,名為淡水列車。像我這歲數的人應該都還記得那情景:鐵軌從鬧市區當中穿過,火車一路噴黑煙,將兩旁簡陋的違章建築熏得灰頭土臉。

在同一條鐵軌上走了八十七年後,1988年7月15日成為淡水列車的最後營運日,因為台北捷運淡水線開工,大部分路基都必須改建。在正式停駛的前一個月,整條路線突然成了大熱門,每逢假日都客滿,有些民眾甚至不下車,就那麼來來回回地搭,彷彿可以彌補一些缺憾。

淡水列車是台灣的第一條鐵路支線,多少孩子在淡水讀大學、中學,天天搭它去上學;多少民眾因為有它,才能在假日去老街、港邊、渡船頭、紅毛城。薄竹片裝的鐵路便當、沿路的菜園、紅樹林、小小的日式火車站,還有隨季節、時辰變化萬千的觀音山、落日……在在令人回味無窮。

我是為了做一點記錄而去,全程用120相機拍攝。那陣子偏愛祿來雙眼120,因為鏡頭快門聲音小,且低頭對焦時,對像往往會以為我在把玩機器,毫無警戒之心,神態格外自然。

淡水列車是從第六月台駛出的,那原本是個靠近後火車站的陰暗角落,這陣子卻熱鬧無比。一撥撥乘客來自四面八方,神情閒散的居多,倒讓這位年輕母親顯得格外迫切了。一看就知道她在等人,車子都快開了還不上車,懷中幼兒雖無憂無慮地吸著奶瓶,眼神卻也朝著同一方向。遲遲未來的,難道是孩子的爸?少婦拎著的購物袋印有“甜蜜貴族”字樣,表情卻越來越焦慮。

鈴聲響起,我趕緊上車,母子倆還在那兒站著、望著,身影愈來愈小……

開往淡水的末班車

當年,要在台北火車站買張去淡水的票還真難,整個地方像迷宮,淡水列車又有專設售票口,到一般櫃檯沒用。它是普通車,票價便宜得令人不敢相信,才台幣十五元。一天有二十四個班次,頭班是清晨4:27,末班是夜裡10:25,除了中午車班較少,平均每半個鐘頭就有一班。看來,靠它南來北往的人比我想像的更多。八十七個年頭、三萬多個日子,這幾節暗藍色的車廂,不知慢吞吞地載運過多少人。

就要停駛的那個星期,我特地挑了個正午來搭,想圖個清靜,沒料到專程來告別的市民一大堆,就連平常不搭這班火車的人也來了。每個角落都有媒體人,電視公司的錄像小組扛著大機器在人潮中出沒,攝影記者睜大眼睛四處找鏡頭,想躲都沒法躲,覺得自己好像臨時演員,不曉得會被幾個報道錄進去。

三五成群的各校中學生拿著傻瓜相機留影,也有業餘人士用小型錄像機一路拍到底,人人都在為自己留下淡水列車的最後一瞥。沒拿相機的,則是深情地注視著眼前的一切。整個月台瀰漫著奇異的惜別氣氛,好像一切都會在下一刻就灰飛煙滅。

表情最凝重的就是這位隨車員:把“開往台北”的指示牌抽出來,轉個面,再把“開往淡水”插上去。火車兩頭開,指示牌兩面用,這條在線規律來回的日子卻即將不再。這陣子,這條在線任何時段的火車,都好像是開往淡水的末班車,與它有過一段情的人,各自在即將步入歷史的車廂內,緬懷著再也回不去的“想當年”。

台北淡水列車,1988

家園去來

那個年頭,對我們鄉下人來說,搭火車就表示出遠門,帶有濃濃的離鄉背井意味。小時候在月台上經常看到的迎接、惜別,更是讓我將火車與悲歡離合畫上了等號。

唧唧吭吭的輾軌聲越來越急促,車身的搖晃跟著節奏加劇。熾烈的陽光與熱烘烘的空氣由兩側車窗洩入,一切都曾經是那麼熟悉!當年被家鄉的頭城中學退學,不得不到幾十公里外的冬山中學就讀,日日搭慢車通學,每趟一個半鐘頭,來回就等於將近四堂課。我向來不喜歡上學,幾年下來,在車廂裡學到的東西比課堂多太多了。

火車才剛飛猛起來,卻又立刻煞了速度。我像往日那樣,觀看著對面一長排的乘客。沿線上下的旅客就像人生舞台上的演員,展演著不同的人生短劇。然而,那天的感覺卻像是看默片,一陣陣的惆悵。幾位用扁擔扛著籮筐的生意人在雙連站上了車。人、貨同車廂,在縱貫線的火車上是禁止的,淡水列車卻還有著農業社會留下來的溫馨。過幾天火車停駛,這樣的景象就看不到了。

出了雙連,隔座一位六七十歲的老先生對窗外風景興趣不大,卻從手提塑料袋中取出一疊相片翻閱。畫面上的景色十分搶眼,一瞥就能認出是桂林山水、長城、天安門……啊,是位剛從大陸探親回來的老兵吧?神州之旅,是否慰藉了您四十年來的思鄉之苦?那邊是魂牽夢縈的故土,這邊是安身立命的依托,兩邊都是家。家園去來,不知何處更貼心窩?

台北淡水列車,1988

台北淡水列車,1988

淡水線懷念之旅

收回思緒,望向窗外,北投、圓山、士林、石牌、忠義等站竟已不知不覺被掠在後方。我從車頭走到車尾,六七節車廂裡,原先猛拍照的旅客漸漸安靜下來,還有人開始打盹,沿途景色似乎已無關緊要,只等下車在票根上蓋紀念章了。

一出關渡月台,火車立刻沒入山洞,隨即又從短暫的黑暗裡脫身。淡水河從左方開闊地伸展,橫跨其上的拱形關渡鐵橋,是北淡列車沿途風光的鮮明地標。竹圍站一過就是終點了,我端拿相機,調弄光圈、速度的手法,一時之間變得笨拙無比。從正方形觀景窗所看到的一切,就像夢境般不真實。此時此景再也不能重現,我卻無法按下澎湃的情緒,把行駛中的列車好好看個清楚。

來自全省各地的乘客,在車廂裡晃了四十五分鐘之後魚貫下車,紛紛走向補票口,請售票員打上年月日的證明戳記,好把票根留下來做紀念。一旁還有紀念印章供乘客自行打印:“淡水線懷念之旅,自民國前十一年至‘民國’七十七年止。”除了這排字,印章還刻有此列車打關渡大橋旁駛過的風景圖案。

我在隨身攜帶的地址簿上打上印章,紅色戳記正式宣告了淡水列車退出歷史舞台。才出月台,我又買票進站,原車坐回台北。來時吊在車首的載貨車廂此時成了車尾,是全車唯一沒有座位的空間。唧唧吭吭,我一個人站在空蕩蕩的車尾望著飛逝而退的車軌,彷彿望著一個時代漸行漸遠……

有一個禮拜五

我在台北藝術大學已教了二十五年攝影。創校之初,學校借用蘆洲一處空置的中學校區,每回上課,光是開車就要一個半小時以上。為了打發時間,我在車上準備的卡帶都是節奏比較輕快的,邊開車邊在方向盤上打拍子,心想,若是哪天去學校不再覺得是享受,就應該不教了。無法享受與學生共處的時光,如何傳道、授業、解惑?

我的課固定排在禮拜五,因此就有了這麼一組特殊的作品。儘管不記得每張照片的拍攝日期,但肯定都是禮拜五,因為我不是在上課途中,就是帶學生去外景作業。奇妙的是,這些照片就是跟我平時拍的不同,心情顯得最隨意、自在、放鬆。精神用在觀察學生拍照上,不在意自己有沒有收穫,結果也累積了一些作品。

這是蘆洲河堤旁的一景。有十幾二十年間,蘆洲是大台北地價最低的區域之一,每逢豪雨加上漲潮,到處便會淹得一塌糊塗,師生們有時還得脫鞋涉水才能進入教室。日子克難,卻也是學生最用功、師生感情最好的時期。

河堤築得又高又寬,旁邊道路卻十分狹窄,因此我很少在這裡停車拍照。然而,那天的陽光、雲彩加上這道奇怪的石階,就像磁鐵一樣把我吸過去。

有時,拍照並非攝影者的主觀意識,想怎麼拍就怎麼拍,而是景物要你怎麼拍,你就只能這麼拍!這張照片的風格就跟我平時不一樣,現在重看,磁力依舊透紙而出,彷彿只要拾級而上,登往的就不是堤防,而是天堂。

台北蘆洲,1994

台北關渡,1994

秋風中的行者

學校搬到一座小山丘上,校園美輪美奐,可以俯瞰關渡平原與台北盆地。前者是大都會保留的最後一塊農業區,一畝畝水稻在春耕秋收時各有不同美景;後者高樓林立,華燈初上時閃亮耀眼,又是另一番韻味。

我卻較少待在校園,寧願到人煙稀少的地方流連,讓心境與自然交流。關渡河堤矮矮的,快跑兩步就能衝上去,在上面讓太陽曬著、海風吹著,真是舒服極了。有時乾脆帶學生來,在堤上就地一坐,露天上課。

那天我在老街附近簡單用過中飯便來散步,時值秋天,靠近海口的關渡一向風大,雖出著大太陽,寒意卻不輕。遠遠有位穿著厚外套的白髮紳士走來,風一吹,頂風而行的他就把頭低下來,蕭瑟之感倍增。我的位置背風、順光,將他看得十分清楚,他卻是背光、逆風、低著頭,絲毫未察覺我的存在。

那陣子,我對一架早年在北京友誼商店買的、有點像塑料玩具的120相機情有獨鍾,因為它雖然價格低廉,操作起來卻特別順手,唯一的缺點就是四端會產生暗角,逆光時還有吃光現象。然而,要表現蒼涼或惆悵感時,這項缺點就恰好成了優點。這張照片若是用精工製作的120相機捕捉,效果一定清晰透亮,而這部蘇俄制的120卻能將畫面蒙上一層淡淡的灰色調。

為了寫這篇文章,我把相機又找出來,才發現它是目前全球知名,讓快要絕跡的傳統底片成為時尚的LOMO。早年沒人想要的相機,如今竟成為年輕一代耍酷的配飾。世事難料啊!

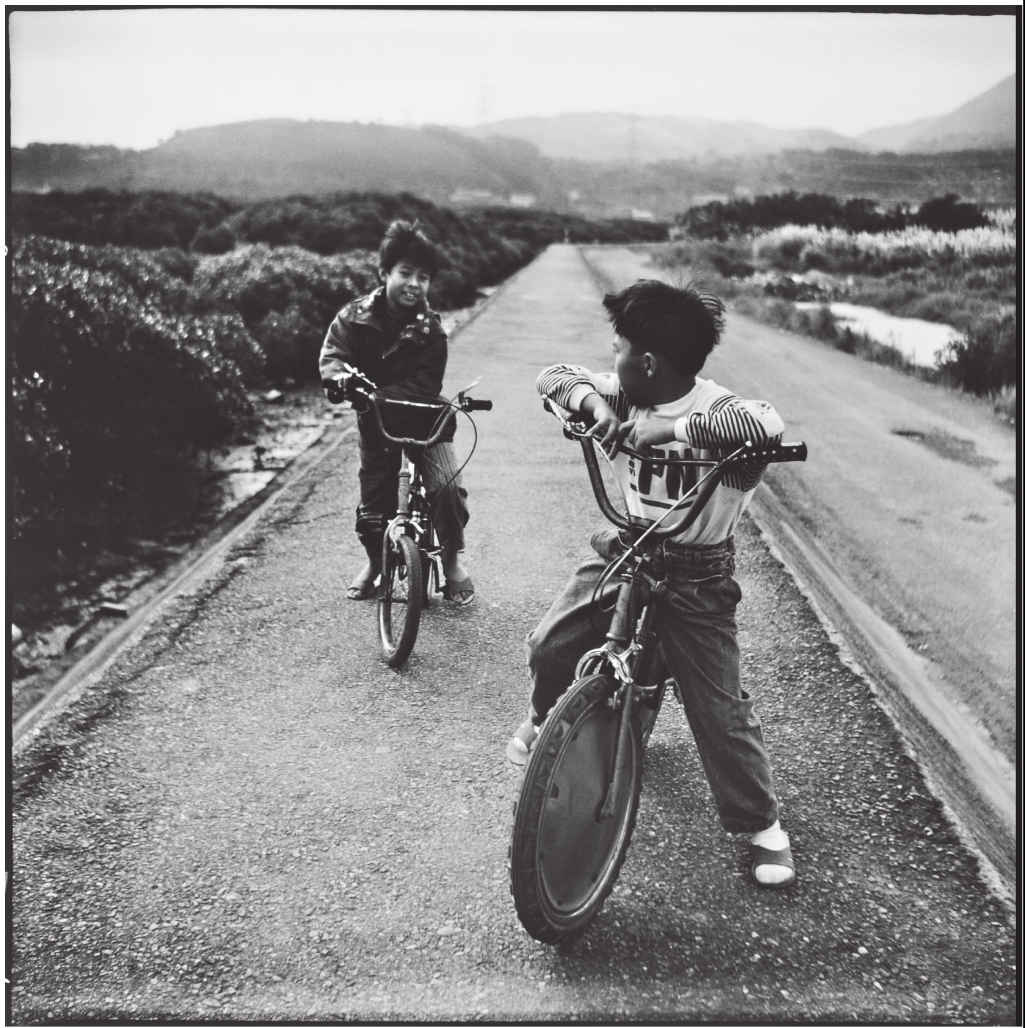

追風的小孩

兩個小人影快速移動,從堤防的另一頭朝我衝過來;兩個小孩把堤防當成了賽車道。勝負分明,差距愈來愈大,先到終點的孩子悠哉悠哉地靠在腳踏車龍頭上,得意地望著後來的同伴。

一看就知道,這孩子不是贏在技術、體力上,而是因為他的車輪比同伴大上一倍,踩一下就等於人家的兩下。但好玩最重要,小孩哪會計較這些!

這樣的場景,現在已經不可能看到了。關渡堤防這一帶已被規劃為國家自然公園,還是紅樹林生態保護區。堤防上不但修了護欄、鋪了木板棧道,還加蓋了水鳥觀望台。孩子們再也不能來此撒野,大人在這兒也找不到清閒了。簡單來說,它已成了著名觀光景點,具備一切遊覽勝地給人的不舒坦感覺。

人跟環境的關係,最可愛的部分就是那份歸屬感,感覺自己是這個大環境的一分子,而大環境也有一個小角落是專門屬於自己的。你能體會到它細微的變化,聽到它在不同季節、不同天候的呼吸。而它也會傾聽你的心聲,無論高興、惆悵或埋怨,都能得到它的隨喜、理解與包容。

小孩當然不會有多愁善感之類的情緒需要排解,但在這裡卻能感覺到風往臉上刮、往衣領裡灌的痛快。騎腳踏車就如御風般自由,翻滾的不只是車輪,連心也飛馳了!

他們兩個一點也不知道我在幹嗎,只當我捧在腰際間、低頭把玩的塑膠120相機是玩具。或許,在小男孩的眼中,我也是來追風的!

台北關渡,1994

台北關渡,1994

男子與狗

堤防將關渡平原及淡水河一隔為二。一邊是看不盡的蘆葦與田疇,順著廣闊的平原開展;一邊是水波不興的淡水河,潺潺流向出海口。一片片紅樹林隨著潮漲潮落各有不同景致,退潮時像樹林,漲潮時像浮萍。最好看的時候就是秋天,割了穗的稻稈躺在田里,蘆葦也黃了,跟另一邊終年常綠的紅樹林水筆仔呈現出完全不同的色調,彷彿兩個世界,劃分它們的就是這道堤防。

那些年,除了假日,這裡很少有人來。週五上課拐過來,要不就是一個人影也沒有,只能跟風聲、潮汐聲和光線打交道;要不就是撞見平時想也想不到的怪畫面。

那天見到一位帶著狗兒的男子,與狗之間的關係不像主人與寵物,倒像是一對伴侶或知己。只見男子的視線幾乎沒有離開過這隻狗,動不動就低下身來,動動它的腿,摸摸它的下巴,打開狗嘴朝裡看。似乎這隻狗剛剛大病初癒,正在復原當中。這樣又愛又護的悉心照料,在人與人之間都少見,狗兒在男子心目中所佔的份量,是沒養過狗的我無法體會的。我忍不住猜想,有一天他生病,是不是也能幸運地被人這樣細心體貼地照撫。

這架LOMO相機快門聲音很小,在風中連我自己都聽不清楚,何況是男子與狗。他倆不知道我的存在,我也永遠不會知道他們的故事。當男子站起來繼續朝前走時,一切又顯得平淡無奇了,整個場景不過就是尋常的遛狗。

夢境的窗口

學校搬到關渡之後,每學期我都會帶學生來堤防這兒一兩回,讓他們外拍。這位身穿毛衣、長髮被風吹亂的女同學,如今也是台北藝術大學美術系的老師了。跟她同屆的那班學生有好幾位出國深造,卻只有她一個人學成後回到台灣,在母校任教。沒人知道這張照片是她,就連她自己可能也不知道,因為這個角度實在是太怪了,讓再熟悉不過的事物都變得陌生起來。

依稀記得,那天大家盤腿而坐,也有學生坐在堤防邊,雙腿垂下,輕鬆地聽我以聊天的方式上課。學生們彼此互拍,或是把老師也當成了模特兒。我所講的內容是,拍照不只是記錄眼睛所見,也可以用不同的視角,將現實轉化為超現實。比如說,我們一般觀察事物都是在一個特定的距離下平視對象,但很近地看、很遠地看,或是由高往下、從低往上看,就會發現一個新的世界。現實世界充滿了平時看不見的窗口,如果找到了這些窗口,就會看到夢境。

也不曉得這些大孩子吸收了多少,下課時間一到便紛紛站起來準備作鳥獸散。起身最晚的我,抬頭一望,就看到這一幕跟天空呼應的奇特景象,想著把它拍下來作為教材案例,下回上課給他們看。然而,底片衝出來時已放寒假,下個學期又有新的課程,竟讓我忘了這回事。

說來有趣,這位學生主修雕塑,曾以亞克力材質做成毛茸茸、成失重狀態的漂浮物。每當重看這張照片,就會讓我想到她的作品風格。

台北關渡,1994

台北淡水,1994

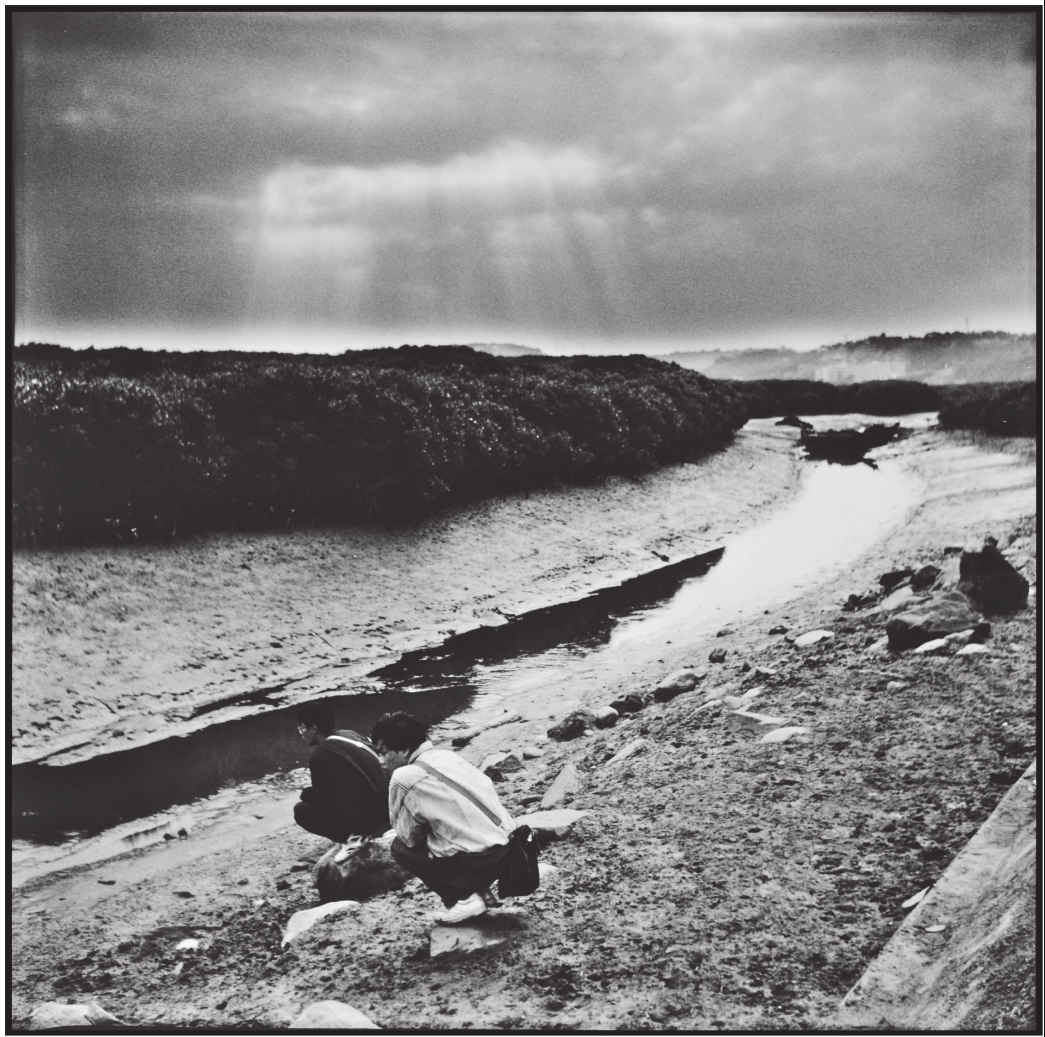

也是啟發

退潮了,紅樹林的一大叢水筆仔從水中整個現身,濃濃綠綠的真是好看極了。兩個男同學蹲在石塊上像兩隻水鳥;到處是泥濘,兩人跳來跳去,才各自找到安適的落腳處,怔怔地若有所思,不知在想些什麼。

水筆仔在17世紀的台灣就有記錄了。1632年西班牙人佔領淡水後,派了一支隊伍沿河深入台北平原。探險隊成員提及,這一帶出產灌木紅樹林,樹皮可當染料,漢人以四兩銀能買到一百斤,收購了便運到中國大陸販賣。然而,目前關渡紅樹林只剩下水筆仔一種品種。1864年,在淡水英國領事館任職的一位先生於淡水、基隆一帶採集了七百多種植物標本,其中之一就是水筆仔。這些標本如今依然存放在英國皇家植物園與大英博物館植物標本館中。

為什麼叫水筆仔呢?因為它生在水邊,果實就像毛筆尖。這植物最特別的就是,由於所處之地潮濕缺氧,鹽分又重,種子難以萌芽成長,竟演化成為稀罕的胎生苗;屬木科,盤根錯節,故能形成天然屏障,既能阻隔強風、抵擋河水與潮汐侵蝕堤岸,又因含大量有機物而成為潮間帶生態系統的基礎生產者,給蝦蟹鳥類提供食物及棲息地。據說夏天花開遍野,狀若星辰,我卻因為放暑假比較少來,沒看到過。

那日天空本來遍佈陰霾,突然開了一條縫,灑下金色的陽光。我好奇這兩個男生不曉得有沒有靈光乍現,仔細一瞧,他們看的是從泥濘中爬進爬出的小蝦小蟹,希望這也是啟發。

台北淡水,1994

拴鏈和沒拴鏈的

以前星期五上課,除了帶學生到關渡堤防,也會領他們來淡水,只可惜這兩處現在都成了熱門旅遊景點,完全不是教學的好地方。那時的淡水還有濃濃的老鎮氣氛,對岸觀音山下的八里也不見一排排此起彼落的豪宅,來到碼頭,心就會隨著潮汐湧動、海風飄揚。

碼頭一帶是鎮民散步、遛狗的最佳去處,我剛學拍照時,也經常來這兒練習。處在一群好奇的年輕人之間,尤其用的又是純機械式、操作觸感與當年類似的LOMO相機,一下就讓我回到了攝影新鮮人的心境。什麼都不可預料,最平凡的事件後面都可能有令人驚喜的意外乍現。

學生們各有觀察對象,由此也可看出他們的性格。有的就是不敢拍人,把相機對準牆角小花、港裡搖晃的船隻;有的卻剛好相反,跟在小孩身後等待時機;但最讓他們感興趣的就是彼此互拍。教技術容易,但要學生從觀察中體會“看”的樂趣就比較難了。攝影最有趣的就是捕捉時間、空間、人與人之間的微妙關係,而不是僅對焦於個別的存在。

兩位遛狗人由出海口朝鎮內逐漸走近,寵物命運大不相同,一隻拴著鏈,一隻沒拴。拴鏈的急著往前衝,主人使勁往後拉,彼此一路牽扯,愈走愈慢;另一對輕鬆自在、互不干擾,本來遠遠落後,現在反而超前。我在觀音山前等著他們入鏡,大拇指撥動相機快門扣,“嚓”的一聲,釋放了我的笑意。

閒適的小日子

淡水碼頭的渡輪往對岸八里來回開,在關渡大橋還沒蓋之前,是八里居民對外的唯一交通工具。如今依然有渡輪,但觀光功能大於民生所需。

八里來往淡水的渡船是台灣最早的,據說西班牙、荷蘭人為了安撫高山族,便曾准許他們在兩岸運銷土產。那時的渡船是挖空大樹製成的獨木舟,土語稱為“Bangka”(艋舺)。乾隆、嘉慶年間,八里渡船頭繁榮一時,因具備“滬尾”渡口位置,許多大陸船隻經常停泊於此。之後渡口漸漸淤淺,但日據時期仍有汽艇往返台北與淡水,老百姓管它叫“臭氣船”。

夕陽西斜,出海口的水面鱗光片片,從八里開來的渡輪上滿滿是人,這一頭卻稀稀落落的。有些人也不是要坐船,一待老半天,看著船來船去、人上人下。沒人急著要幹嗎,只是等著日落、天暗、一天結束。

早年八里居民依賴渡輪的程度,從鄉公所設置的公渡船票上可見一斑。票種琳琅滿目、無奇不有,除了全票、半票、月票、學生票,還有貨擔票、大型傢俱票、棺材票;後者分空棺與裝人兩種價錢。動物搭船當然也要票,豬、狗、羊都可上船;牛的體積太大,得先被趕下水,被船拉著游過來。

那樣的畫面,光是用想像的就夠精彩了!所以說,在此閒閒地看,大概自古以來就是居民生活的一部分;就連我也覺得好像是在看一部小成本的好電影。但這已是二十年前的光景,如今淡水擠滿遊客,能有這麼閒適的小日子嗎?

台北淡水,1994

台北淡水,1994

淡水碼頭憶老友

星期五還真是個拍照的好日子,那天,我以淡水碼頭當露天教室,下課時間由光線與落日決定。學生各自拍了滿意的照片,有的先走了,有的依依不捨,坐在岸邊望海。

我正要離開,又有一艘渡輪遠遠駛來。陽光夕照,被水面一反射,亮得讓人睜不開眼。等船的人兒低下了頭,暗暗的剪影透著惆悵,讓我不由得想起已往生的《漢聲》雜誌的老同事姚孟嘉。他年輕時曾在淡水中學當過一年美術老師,對這小鎮的情調特別有共鳴,在淡水拍的照片,幾乎可說是他的代表作。

在《漢聲》雜誌工作兩年後,我任職《家庭月刊》,在台視文化製作紀錄片,然後自己創業辦出版。編國際性的《攝影家》雜誌期間,我還辦過一本本土性較強的《影像》雜誌,專門介紹台灣攝影家的作品。1996年年初,我決定用整本三月號做專輯,向《漢聲》雜誌致敬,好好挑選、編排、呈現黃永松、姚孟嘉的作品。兩人拍照多年,但多半是為雜誌的文章配圖,很少強調個人藝術表現。我的用意就是聚焦於他們的作品,從攝影家的角度來肯定他倆。

雜誌二月底就印好了,兩位老友見了極為高興,雖然忙得不可開交,還是硬要請我吃飯。三人把酒話當年,就連一向寡言的姚孟嘉也講了不少,臉紅紅地瞇著眼直笑。誰知才過了兩三天,他就因心肌梗塞而不治,得年五十。

在淡水碼頭憶老友,舉起相機,彷彿看到了他所拍的照片。