白天行走,晚上喝酒,一次次,在獨克宗古城,無法抵擋心頭的黯然。川、滇藏線一路過來,對拍攝照片已經喪失了興趣。這已是滇西北的十月,我感到寒意,心緒如秋風掃過的原野,紊亂、零落。但原野上那火紅的狼毒,卻又讓人全身的血液沸騰。

內心矛盾著,就如同面對這風景。

2005-10-24

從德欽經過白馬雪山,經過東竹林寺、尼西、納帕海,我來到中甸。斜陽靜靜地照耀著古城。老舊的屋頂上那些用雲杉木段劈成的房板,經過高原強烈紫外線的灼烤,已經變成了深沉黝黑的顏色。它們被一塊塊白色的石塊壓著,整整齊齊,交相輝映。

這時,已是十月的下旬。那種火紅的灌木——狼毒,在田園的附近多半已被人剷除。一排排整齊的青稞架,上面搭滿金黃色的青稞,原始而古樸。而曠野上的草色,已開始發黃。黃樹林的顏色,隨著秋風的愈發寒冷也加深了色澤,顯得有些黯然。

這已不能算是中甸最好的風景,但深秋的中甸,依然具有強烈的視覺衝擊力。我多次在中甸的旅館裡向人推薦我常走的一條路線:傍晚時從奶子河邊出發,漫步走向噶丹·松贊林寺——這是一處被稱為「小布達拉宮」的藏傳佛教寺廟。

雖然我在西藏已經拜謁過太多的寺廟。但那時候,西下的陽光會在附近的山體上打出柔和的色澤和光暈,籠罩寺廟以及周邊的村莊和人家。上覆鍍金銅瓦的寺廟建築,在陽光的映襯下,閃爍著奪目的光芒,對我依然充滿著吸引。

遠方,犛牛在啃著孤獨的草皮,它們在陽光下閒庭信步。石木結構的藏族村寨,連接著莊稼已經收穫的田地及山間盆地當中的草場。有些田地剛剛被人們耕耘過一遍,空氣中能嗅到清新的泥土氣息,還瀰漫著一股秸草燃燒的氣味和新鮮牛糞的氣味。一切都讓人感受到大地的慈善與恩愛。儘管此時的風,刮在臉上已經讓人生痛。但我樂意這種被陽光和秋風穿透身體的感覺,樂意它們寒冷地刺入我的胸膛當中。

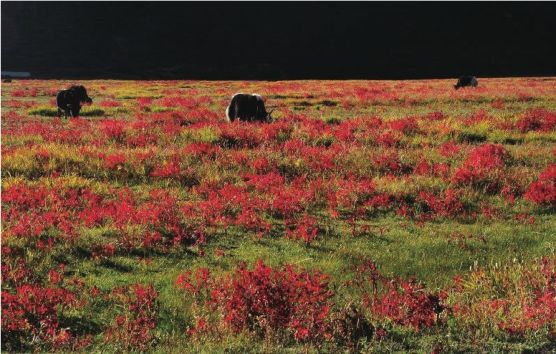

我是詩意的,在繼續著自己一個人的旅行。在距離中甸稍遠一點的尼西,或是小中甸,當我走出那裡的村寨,在十月這如水般寧靜而透徹的陽光下,我會情不自禁地來到遍佈狼毒的曠野。這種深秋時節已經紅透的植物,它們像是埋在泥土裡的火種,使大地呈現出均勻的線條狀,或是一簇簇花團狀的紅色,鋪滿深秋的大地。使我不由自主想起那個中文名叫「小梅」的美國女孩來到這裡時所說的,紅色是代表著血液、溫暖、愛意與火熱的顏色。當光線投射在長滿狼毒的原野時,大地紅彤彤的,看起來像是在無限地接近燃燒。而頭頂上的天空,則是一望無際的藍,天藍。藍色是代表湖泊、河水以及血管與寧靜的色澤。藍色的天空中,只有少許的幾片雲彩,像緩緩蠕動的羊群懸掛在那裡。而山巒在太陽的餘暉下交織著忽明忽暗的光影,斑駁瑰麗。身邊深藍色的河水閃動著微光,並幻化出奇妙的色澤。

這是吸引攝像師最致命的視覺感受和色澤。對於我而言,紅和藍,兩種顏色則滲透大地,如同在深秋的田原上深深植入我的軀體之內。我看到的人,他們在紅與藍的大地上,笑容舒展,沒有絲毫假意。他們有著這片美麗大地之上最簡樸的生活和最美好的時光。一壺酥油茶從燒著紅紅的牛糞火的爐子上取下,然後再被沏在那種精緻黃亮的木碗當中。清亮芳香的青稞酒,盛裝在一種細頸的瓶壺裡,再倒入珵亮的嵌著銀絲的木質酒杯。他們隨意招呼你坐下,把糌粑、酥油茶和青稞酒置於你的面前,再望著你,露出高原般遼闊而寬厚的笑容。也許一個滿臉慈悲的藏族老人,一位活潑調皮的藏家姑娘,一個帥氣英武的藏家小伙,一段瀟灑飄逸的尼西情舞,都可以帶給人如詩如畫般的回憶。

斜陽爬過山坡,高路上,最後的犛牛已經開始返回。在漫長的青藏高原之旅中,我曾長時間地接觸與感知這種動物,如同我意氣相投、心靈相通的兄弟,每每在抬頭可見的遠方,犛牛總是在向著更高的海拔前進,它們沉溺於寒冷、冰雪與缺氧的世界,充滿不可思議的激情與粗野。犛牛是非常具備靈性的一種動物,就連它們的糞便,被高原上的風和日光乾燥之後,也會化為火紅的爐火以及帳篷內瀰散的夢境。你知道,你知道,在那裡,我將不由自主地陷入抒情及有限詞彙的紊亂表達當中。但也有時候,我會長時間沉溺在風景中,不聲不響,直到最後一縷陽光沒入地平線,大地在蒼茫中變得像是一幅即將被捲起的圖畫,我開始從曠野的迷途中返回,來到自己所熟悉的棲身居所。

這時候,中甸的月光廣場,或是在尼西的居加村和小中甸的某個村落裡,往往正意味著一場篝火和大型鍋莊的開始。不分城裡人還是村裡人,不分男女老少,他們天生都是舞蹈家,他們的歌喉和服飾似乎天生都是為歌而生,為舞而來。群體的鍋莊可以視為這裡的人們快樂的生活軌跡和多彩多姿的生活旋律,是白天在大地上辛勤勞作的人們夜晚裡依然不息的熱情。火在夜空裡辟啪作響,火花四射,則是璀璨生命的光芒,是我來到滇西北,蜿蜒在我體內的一門獨特的語言。

秋天的色彩,深深植入我的軀體之內,連通著神經的末梢與情感悲喜的兩極。