我們第一天到巴黎,第一眼看到的紀念性建築,就是聖心教堂(Sacre-Coeur)和先賢祠(Pantheon)。那是從盧兒住的宿舍高高的窗口望出去,在一大片連連綿綿的住宅樓上,最搶眼就是這兩棟建築了。

先賢祠

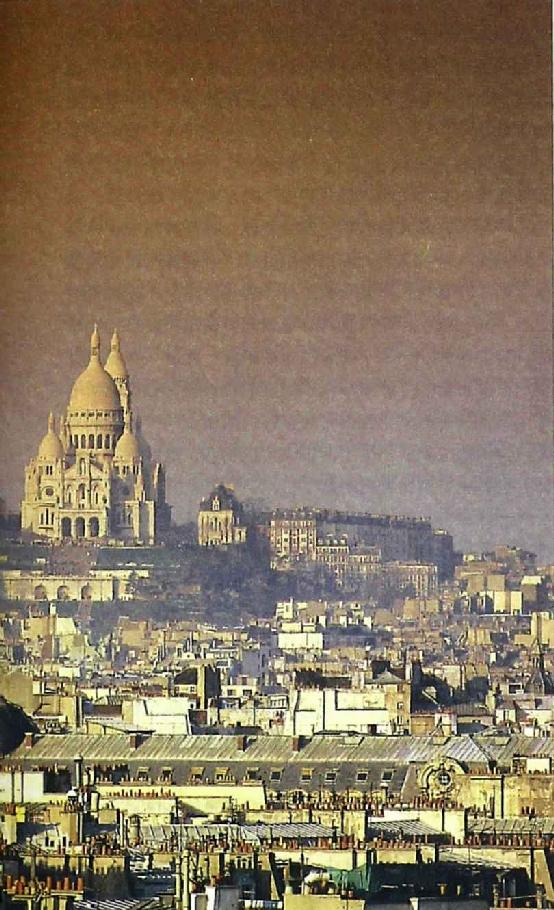

尤其是聖心教堂,雖然當時離我們所在的地方相當遠,可它很高,又是白色的,總是能夠「跳」出來。它高居在蒙馬特高地的頂點,幾乎成了巴黎最重要的標誌之一。此後,我們經常從不同的地方望到它,尤其是那次在蓬皮杜現代藝術中心的頂樓,恰好在一場大雨之後,天上還留著剛剛被風拉開的一大塊一大塊色彩豐滿的烏雲。太陽已經重新露面,陽光照射著潔白的聖心教堂,反襯在風格濃烈的天空背景上,特別有戲劇性的效果。

聖心教堂還有一個出挑的原因,那就是它的造型。在巴黎,它算不得是一座古老的建築。聖心教堂建於十九世紀末。也許,正因為它建得比較晚,也就開始在藝術風格上嘗試一點新的東西。設計師似乎只是捏著教堂的尖頂輕輕向上拉了一下,它就有點瘦長,不再那麼肅穆。白色的外衣又令它更為明亮,有了一點女性的柔情和輕盈。下面重重疊疊數不清的台階,一點點把它穩穩地托在了藍天上。

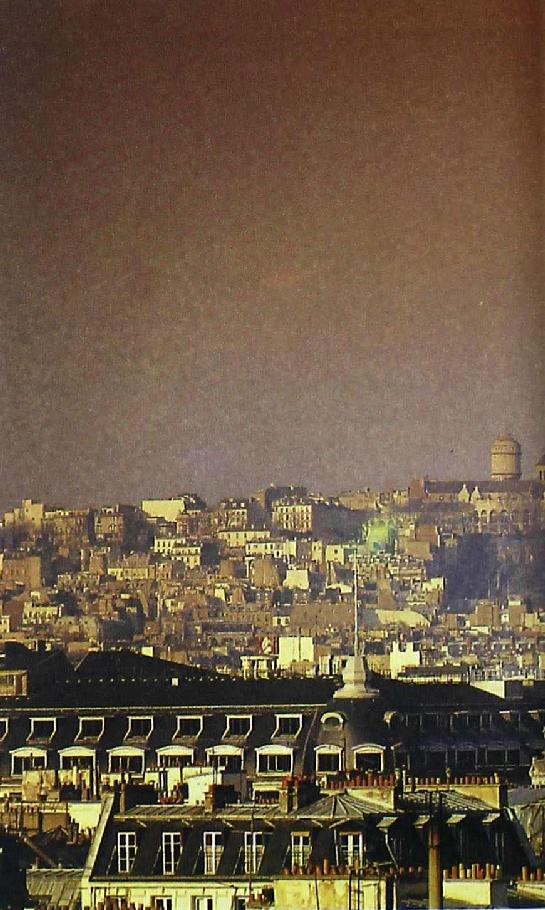

巴黎屋頂上的蒙馬特高地和聖心教堂

第一次遠眺聖心教堂的時候,距離非常遠,一種遠在天邊的感覺。盧兒說,去聖心教堂一定要在晴天,陰天的灰暗會掩蓋它的真相。只是初春的巴黎很少有大晴天。而我們還是比較幸運,至少最後一次去的時候,是一個完美的天氣。

蒙馬特高地已經成了一個旅遊區,繞到聖心教堂後面,是著名的藝術小廣場,周圍一圈舒服的小咖啡館。只是小廣場的藝術家們多數已經商業化,好的作品很少,從整體來說,遠不如美國街頭的中等藝術節的水平。蒙馬特高地除了還有幾個小藝術館之外,鄰近的山居小屋也很有意思。高地很小,建築物是那麼緊湊,街道只能擠得窄窄的。我們看到一個男子背著沉重的畫夾,提著一個畫凳,來到一棟有著一個微型小院子的老舊樓房前,鐺鐺地搖響了木門旁掛著的一個沉甸甸的銅鈴。閣樓上一個美麗的女郎應聲探出頭來,扔下了兩把大大的鑰匙。這種鑰匙開啟的,應該是一扇中世紀的門了。

你在蒙馬特高地慢慢地走,永遠有音樂在空中飄揚。那是一些街頭藝術家。他們帶著自己的大提琴和小提琴,風度十足地在那裡演奏。最精彩的一次,是遇到一個啞劇演員,他搭著一個僅能容身的避風的篷帳,在動人的音樂聲中,他不斷變換著面具服裝和角色。在刮著大風的空曠的台階上,神奇地把大家帶入一種鬆弛而抒情、美好而富於幻想的狀態。人們只覺得感動,卻不知是為了什麼。最後,他開始上升、展開「翅膀」飛翔起來,所有的觀眾的心,也都隨之飛翔,那真是一個小小的巴黎浪漫奇跡。

然而,我們來的那天,從盧兒的窗口望到的另一棟建築,先賢祠,就毫無浪漫可言了。Pantheon其實是古羅馬的「萬神廟」的意思。這個名字還是在法國大革命的時候給改的。在此之前,它是一座教堂。是法國大革命使它還俗,成為一棟紀念法國先賢偉人的紀念性建築。

這棟建築的起因,和協和廣場一樣,是源自路易十五的那場重病。看來,他真是病得不輕。1744年,他發了個願,他發誓說,假如他能夠熬過這一關活下來的話,他一定要建造一座宏偉的教堂,以感謝上帝和巴黎的保護神——聖吉納維夫(Saint Geneyieve)。

聖吉納維夫是一位真實存在過的法國歷史人物。她曾經是一個鄉村女孩,是一個虔誠的天主教徒。相傳她不僅帶領巴黎人民抵禦過自然災害,還曾經抵禦了入侵巴黎城的「野蠻人」,拯救了巴黎。從此,巴黎人把她視為一個聖女,一個巴黎的保護神,也就是巴黎城的「聖女貞德」。據說她去世之後,公元512年,就葬在今天先賢祠的位置。

在今天的先賢祠的對面,有一個叫做聖埃德尼杜蒙(St-Etienne-Du-Mont)的老教堂。它的立面長期來一直有些奇怪,由於毀了一個塔樓,所以變得失去平衡。我們去的時候,這個塔樓已經開始修復,搭著複雜的腳手架。在這個教堂裡,就供奉著聖吉納維夫的一個遺骨盒,放在一個幽黯的壁龕裡。湊近了,我們看到那是一個精心製作的古老的盒子,相當大,外面還罩著保護層。巴黎的每個教堂,都有一些供奉的聖物。這些聖物的重要性,也就是這個教堂的重要性的判斷標準之一。聖吉納維夫的這個遺骨盒,可以算是一級聖物了。

所以,當路易十五病癒還願的時候,就把準備供奉聖吉納維夫的教堂的位置,定在了現在先賢祠這個地方。由巴黎的名建築師蘇夫洛設計。1755年,路易十五親自放下了教堂的第一塊奠基石。兩年以後,正式開始建造。在那個時候,沒有現代的採石手段、建築機械和運輸工具。假如要認真地建造一個大教堂,就是要耗費一代兩代人時間的工程了。路易十五沒有等到它的落成,就在1774年去世。建築師蘇夫洛也沒有熬過這個工程,他在1780年去世的時候,教堂還沒有封頂。教堂由蘇夫洛的助手郎德勒(Rondeler)接手,又跨越了路易十六時代,直到法國大革命發生的時候,大教堂還在為最後的收尾加班加點。

它建得真不是時候,奇怪的是,大革命竟然沒有阻擋它的完工。那是1790年,正是巴黎和法國都被毀去很多教堂,教士修士們都被驅逐關押甚至處死的時候,它悄悄地完工了。它默默地站在那裡,當然不會再期待預想中的盛典和彌撒,只是有些尷尬又有點緊張地俯瞰著巴黎的革命。一年以後,革命終於找上門來。

相比其他教堂的下場,它是何等的幸運。1791年4月3日,制憲會議在為剛去世的革命英雄小米拉波尋找墓葬場所。討論中決定,乾脆就建立一個安放法國偉人的棺木也兼作紀念堂的地方,省得以後一次次傷腦筋。這時,人們想起了這個為供奉巴黎保護神聖吉納維夫而修建的新教堂。

精心設計、歷時三十三年才完工的這個教堂,空空蕩蕩,是最自然的選擇了。它原來的設計初衷,已經完全為革命所不齒,甚至拋棄。這裡不是單指宗教儀式,而是它原來打算供奉的主題,巴黎城的「聖女貞德」,也被拋棄了。這裡說的拋棄,已經是一個具體的動作。大革命一開始,她所保護過的巴黎民眾的後代們,就衝進對面的教堂,從我們看到的那個遺骨盒中掏出遺骸,歡呼叫嘯著直衝到塞納河邊,把它扔進了滔滔的河水裡。

這個大教堂新古典主義的風格顯得莊重沉穩,教堂地宮兼作墓葬又是法國的傳統習俗。只需把原來舉行宗教儀式的教堂大廳,改為一個紀念堂,在正面入口柱廊的山花上,加上一段愛國主義和英雄主義的浮雕,刻上「一個為祖國所感恩的偉大人物」這樣的點題之句,教堂世俗化的過程不就輕易完成了嗎?這個主意一提出,大家頓時拍案叫絕。這就是我們今天看到的先賢祠。

先賢祠的誕生,是由於小米拉波在1791年4月2日的病逝所引發的,可是,既然最後決定建立的是先賢祠,而不是小米拉波紀念堂,那麼就應該再推選出一些已經去世的革命偉人送進去。革命剛剛開始一年多,還沒有什麼參加革命的偉大人物去世。所以,只能到革命之前,去挑選那些推動引發了革命的先驅者。結果,首當其衝入選的,是伏爾泰。

這是一件非常有意思的事情。那是1791年初,還在事實君主立憲制的制憲會議期間。在整個大革命的過程中,在上層,這是一個最理智也最溫和的時期。是拉法耶特們還在制定憲法,討論通過《人權宣言》,制定法律的時期。因此,在這個時候,象徵著法國啟蒙運動理性精神和人道主義的哲學家伏爾泰,首先得到推崇,被認為是一個革命偉人,是十分自然的。

革命,是一個非常含混的、帶著極大的幻覺的字眼。在法國大革命中,前期的革命和後期的革命,肯定不是一個革命。在拉法耶特們和在羅伯斯比爾們的眼睛裡,革命也一定不是一回事。

伏爾泰決不是一個簡單的「革命形象」。回顧他的一生,他從年輕時因文字惹禍,進入巴士底獄開始,就不斷地在與舊制度搏殺。但是,他是一個哲學家,也是一個文學家、投資成功的百萬富翁、法國貴族們的崇拜對象,甚至是多個歐洲君主的朋友。

伏爾泰進入老年以後,他的生活變得非常舒適。1758年秋天,在伏爾泰六十四歲的時候,他在法國與瑞士邊境買了一棟古老的宅邸。這個選擇,仍然和他以筆作劍的生涯有關。他和路易王朝的關係始終是不穩定的。他既是法國的驕傲,也是常常要惹出麻煩的異議學者。住在這裡,他沒有離開自己的祖國,可以享受他所喜愛的安靜的鄉居生活,同時,一旦有了麻煩,他一抬腿就可以離境去瑞士。這就是伏爾泰的一生,始終處於光榮和流亡之間。好在最後的一刻,還是在巴黎度過了輝煌的一瞬。

在這個邊境小城,伏爾泰高價買下了一塊世襲貴族的領地。因此,幾乎應該說,此刻的伏爾泰,已經成了一個封建領主。在法律文件上,有「圖爾奈伯爵」的簽署,在大門和銀盤上,有著貴族的紋章。可是,這並不妨礙他是法國向舊制度出擊的一個最勇敢的人。

就在晚年伏爾泰在有著自己私人小劇場、小教堂和加工廠的小領地裡,過著優裕生活的時候,他開始捲入一系列發生在普通人身上的冤案,為他們的冤屈而奔走呼籲和申訴。

在路易十六廢除迫害新教徒的法令之前,法國對新教徒有著非常苛嚴的規定。他們不能擔任一系列職務,從普通公務員到律師、醫生,甚至雜貨店主、鐵匠什麼的,都不行。假如不接受天主教的洗禮,就喪失了許多權利,假如私下舉行新教儀式,男人可判終身苦役,女人可判終身監禁,主持的教士可以處死。由於社會的發展,這些古老的律令,就像對於書籍、對於異端學說的禁令一樣,在統治的中心巴黎及其附近,並不嚴格執行。而在偏遠的落後區域,尤其是在歷史上教派衝突激烈,有過世代的冤怨相報的落後地區,就會借助這樣的律令,實施宗教迫害。

伏爾泰介入的第一個案子,卡拉斯案,就是發生在法國南方的這樣一個地區:圖魯茲(Toulouse)。在圖魯茲,1562年天主教曾經大規模地屠殺新教徒。在長期的殘酷爭鬥和血腥的刺激下,這裡的人們呈現一種異乎尋常的宗教狂熱。1761年,這個地區根據古老的苛嚴律令,連續判處了兩宗涉及死刑的案子,第一個案子處死了四人,第二個案子,就是卡拉斯案。

第一個案子從今天的角度來說,當然是嚴刑峻法和宗教迫害的結果。可是,它的判決在當時確實是「有法可依」。而卡拉斯案不僅是個冤獄,而且被告卡拉斯被殘忍地酷刑處死。

卡拉斯是個新教徒,普通商人,有六個孩子。大兒子安東尼學了法律。在他打算取得律師執照的時候,才發現新教徒在當地不准當律師。他起初想隱瞞自己的宗教,取得了一張天主教徒的證明。可是,事情敗露。這個時候,他還是可以改變宗教信仰獲取律師資格。可是,掙扎在非此即彼的強制選擇中,他痛不欲生,一度非常潦倒。

1761年10月13日,卡拉斯一家和安東尼的一位朋友,在一起共進晚餐。晚餐之後,安東尼去樓下,許久沒有上來。兩個人下去找,發現他已經被吊在門柱中。他們放下安東尼之後,一邊通知他父親,一邊找來醫生。可是已經回天無術。

糟糕的是,當地還有羞辱自殺者的愚昧法令,甚至他的財產都要沒收。卡拉斯僅僅是一念之差,要家人宣佈他兒子是「自然死亡」。可是,在醫生到來之前,已經有圍觀民眾。聞訊而來的官吏不僅筆錄了「自然死亡」的供詞,還檢查了安東尼脖子上的勒痕。他當然不相信這個謊言。於是,命令他們第二天應訊。第二天,所有的人都說了實話,說是自殺。可是警察局長卻不肯相信,以謀殺起訴卡拉斯,把謀殺的動機歸為「企圖阻止安東尼改信天主教」。

由於卡拉斯一家曾經提供了虛假證詞。不能說警察局長就不能做此懷疑。起訴是正常的。假如卡拉斯能夠得到公平審理,這是一個正常的司法訴訟。可是,這個涉及宗教的「謀殺嫌疑案件」,激起了當地上上下下的宗教狂熱和宗教復仇情緒。在法庭上,卡拉斯被判有罪。由於不認罪,他受到中世紀留下的酷刑逼供。他的四肢被拉伸脫臼,他被強行灌水,躺在十字架上被鐵棍毒打。兩小時的折磨以後,他被吊死,當眾焚燒。卡拉斯至死堅稱自己是清白的。那是1762年3月10日。

卡拉斯死後,財產被沒收,一家人繼續受到迫害。他的小兒子嚇得逃到瑞士。住在靠近瑞士邊境的伏爾泰,在事情發生兩個星期以後,聽到這個故事。正因為在當時的法國,這樣的情況已經非常罕見,因此伏爾泰聽到這樣的司法黑暗和平民被迫害,感到極為憤怒。他立即對案件本身展開調查和取證。他親自和卡拉斯的兒子談話,也找到熟悉當事人的證人,和卡拉斯夫人通信,等等。

在收集了足夠的證據之後,伏爾泰向律師咨詢,並且出版了一本《卡拉斯先生之死的原始文件》的小冊子,還出版了著名的《論容忍》等一系列論著。伏爾泰向自己的學者朋友們呼籲,要求用他們的筆,為平民受到的非人道對待呼籲,為反對宗教狂熱呼籲,為「呼喚歐洲的良心」呼籲。他對阿朗貝爾寫到,「正是沉默造成了他們的不幸」。

在伏爾泰的影響下,卡拉斯案成為法國歷史上的最著名案例之一。募集的捐款來自四面八方,其中包括英國、俄國和波蘭的君主。巴黎的名律師免費提供法律服務,將此案提交國務會議上訴。事情發生三年以後,終於上訴成功,宣佈對卡拉斯的判決無效,他的家屬獲得了三萬里佛的財產補償。消息傳來,七十高齡的伏爾泰喜極而泣。

那是1765年的3月,二百三十六年前的法國。伏爾泰能夠身先士卒,對學者提出做「歐洲的良心」的要求。他們在用理論闡述和探討人道、宗教寬容、公正等哲學問題的同時,能夠為普通平民在即刻所遭受的迫害而呼籲,能夠在寫作的同時,從事具體的募集捐款和調查申訴,能夠得到歐洲封建君主的支持,而路易王朝的政府也能夠對上訴作出糾正錯判的回應。這一切,都發生在法國大革命之前,不能不使已經進入了二十一世紀的我們掩卷沉思。

此後,晚年的伏爾泰持續地為平民申訴冤案,投入大量的心力,一直持續到他八十多歲高齡去世之前。因此,制憲會議的拉法耶特們,會首先想到要把伏爾泰移入先賢祠,實在並不奇怪。

1791年4月4日,先賢祠的第一個「偉人」小米拉波,在當時被稱為「歷史上最大和最著名」的送殯行列之後,安葬入祠。一個多月後,1791年5月30日,制憲會議決定將伏爾泰也遷入先賢祠。

只是,先賢祠的第一個偉人小米拉波,在一年多以後,被發現他曾經在路易十六那里許諾,協調君主和議會的關係,這本來是件好事,可是,他為此向路易十六索取了二十萬左右美元的錢財。這在當時無疑是一筆天文數字。其實,小米拉波白天革命,晚上整夜揮霍作樂,在當時就是公開的秘密。1794年秋天,他被默默地移出先賢祠,遷葬他處。

倒是伏爾泰,今天還安安靜靜地躺在先賢祠的地宮裡。在他的棺木上,寫著:「詩人,歷史學家,哲學家。他拓展了人類精神,它使人類懂得,精神應該是自由的。」

盧梭棺木的設計